9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Shortlist - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019 und ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und dem aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019 Es ist Wochenende. Wir sind in einem Haus an einem spätwinterlichen See, das Licht ist hart, die Luft ist schneidend kalt, der gefrorene Boden knirscht unter unseren Füßen. Gerade sind Reik und Max angekommen, sie feiern ihre Liebe, die nun zwanzig ist. Eingeladen sind nur ihr ältester Freund Tonio und seine Tochter Pega, so alt wie die Beziehung von Max und Reik. Sie planen ein ruhiges Wochenende. Und wir hören ihnen zu. Doch nichts ist ruhig, außer dem See. Nur vielleicht der Leser, ganz am Schluss, wenn er den letzten Satz liest und die schwermütig-schöne Melancholie des Lebens ihn sanft das Buch schließen lässt. Verstohlen wischt er sich die Augen, aber er lächelt und googelt: Kintsugi. Und dann geht es weiter. Wie immer geht es weiter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

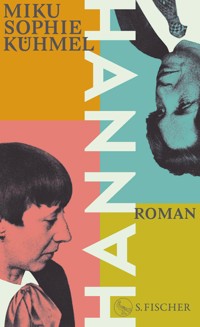

Miku Sophie Kühmel

Kintsugi

Roman

Über dieses Buch

Es ist Wochenende. Wir sind in einem Haus an einem spätwinterlichen See, das Licht ist hart, die Luft ist schneidend kalt, der gefrorene Boden knirscht unter unseren Füßen. Gerade sind Reik und Max angekommen, sie feiern ihre Liebe, die nun zwanzig ist. Eingeladen sind nur ihr ältester Freund Tonio und seine Tochter Pega, so alt wie die Beziehung von Max und Reik. Sie planen ein ruhiges Wochenende. Und wir hören ihnen zu.

Doch nichts ist ruhig, außer dem See. Nur vielleicht der Leser, ganz am Schluss, wenn er den letzten Satz liest und die schwermütig-schöne Melancholie des Lebens ihn sanft das Buch schließen lässt. Verstohlen wischt er sich die Augen, aber er lächelt und googelt: Kintsugi. Und dann geht es weiter. Wie immer geht es weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: c/o QART Büro für Gestaltung Simone Andjelkovic

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491112-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Das Gewichtige ist des Leichten Wurzel.

Die Stille ist der Unruhe Herr.

Laotse

yūgen

Als sie das Haus erreichen, ist das Licht schon senfgelb und die Schatten sind lang. Ende März ist der Tag scheu, und es dämmert früh. Vom Schnee aber ist fast nichts mehr zu sehen, ihr Wagen steht auf trocken knirschendem Kies. Max steckt einen Arm bis zur Schulter in den hohlen Baum am Straßenrand und zieht den klimpernden Schlüssel, zwei Briefe und den Prospekt eines Bringdienstes hervor, der Gyros im Angebot hat, Pizzapasta, Nasi Goreng, Döner Kebap und Sushi.

Das Haus steht schwarz geschindelt da, schmucklos und vernarbt, wie sie es zuletzt zurückgelassen haben. Direkt hinter dem Waldweg in ihren Rücken ragen die Kiefern aus dem Sandboden empor, schweigsam und schwindsüchtig wie eh und je, und vor ihnen, nur ein paar Schritte und das kleine Haus dazwischen, liegt still und starr und schwarz der See. Die Ruhe schmiegt sich kühl in ihre Ohren. Beide Männer stehen einen Moment nur da und atmen und sind gemeinsam allein. Dann klaubt Reik aus Max’ Hand den Schlüssel, und sie tauchen in die vertraute Dunkelheit ihres Hauses. Sie packen aus, Reik bugsiert einen Weidenkorb voller Lebensmittel bis in die Küche, die Zeitanzeige am Backofen glüht ihm auf Augenhöhe entgegen, er lässt den Korb auf den Tresen niederknarzen, schaltet das kleine Licht an der Abzugshaube ein.

Einmal geht er den Wohnraum ab: Küche und Wohnzimmer, die zwar fließend ineinander übergehen, aber nicht auf den Chi-Fluss überprüft wurden, immerhin. Er ist zufrieden, dass er Max davon abgehalten hat, das komplette Haus nach Feng-Shui einzurichten. Peu à peu sind ohnehin fast alle Dekorationen in den Müll gewandert, jedes Figürchen und jede überflüssige Blumenvase oder Obstschale, alles Unbenutzte. Wenn es nach Max ginge, weiß Reik, gäbe es nicht mehr als ein paar Rams-Regale voller sorgfältig abgestaubter Bücher und glatt polierte Möbel wie das Sideboard von Vincent Van Duysen; bequem hinsetzen könnte man sich nirgends, vom Füßehochlegen ganz zu schweigen.

Reik dagegen hat schon in seinem Studentenzimmer gern Postkarten an die Wände gepinnt, leidenschaftlich geknüllte Papierchen über Monate einfach an Ort und Stelle auf dem Boden liegen lassen, war gerne umständlich um seinen Müll herum choreographiert, bis Max regelmäßig bei ihm übernachtete. Der hatte sich zunächst zurückgehalten und nur dann mit spitzen Fingern ein wenig aufgeräumt, wenn er die verstreuten Pinsel und Farbdosen, Chipstüten und Zigarettenreste, Bücher und von draußen mitgebrachten Steine und Muscheln und die kleinen aus Büroklammern gebogenen Gerippe gar nicht mehr aushielt. Sobald sie aber zusammenwohnten, lag kein Ding unsortiert herum, alles bekam seine Ordnung, selbst der Käse und die Butter und die Lauchzwiebeln hatten ihren festen Platz im Kühlschrank. Herde des Chaos beschränkten sich auf eine Küchenschublade (Kinderzeichnungen, alte Briefumschläge, Gummibänder, Beutel, Klammern, Korken und so weiter), das Innenleben des Wäscheschranks und das Atelier unterm Dach.

Hier in ihrem Ferienhaus steht alles wie auf einem Schachbrett. Nichts ist Zufall. Gerade ist Max noch einmal auf dem Weg zum Auto, einige Sekunden lauscht Reik seinen langen, weichen Schritten im Kies. Ein Grinsen flackert über sein Gesicht; die Gelegenheit. Er schaut sich im Halbdunklen um und sein Blick fällt auf das Van-Duysen-Sideboard (ein Geschenk zu Max’ dreißigstem Geburtstag) und auf das sorgfältige Arrangement darauf: Da ist zum einen die faustgroße, gusseiserne Teekanne. Zum anderen die sich in den Handteller schmiegende Schale, steingrau und rau außen, innen weich und moosgrün. Und schließlich der kleine Bambusbesen, das Bündel hauchdünner, schnurgerader Borsten, auf den Kopf gestellt. Sie sind im Dreieck angeordnet, fast, als würden die fragilen Gegenstände sich gegenseitig ansehen und, wenn niemand hinhörte, flüsternd Konversation betreiben. Reik geht vor ihnen auf ein Knie hinunter, die Zunge zwischen den Zähnen. Und noch bevor Max’ leises Summen zu laut wird, bevor die Eingangstür wenige Meter zu seiner Linken wieder aufschwingt, dreht er mit einer fixen Handbewegung den Besen um und schiebt die Teekanne eine knappe Handbreit nach rechts. Die Schale zieht er nur ein wenig näher zur nahtlosen Kante des Sideboards. Ein kleines, heimliches Risiko, das Reik die Nackenhaare aufstellt. Dann drückt er sich aus der Kraft seiner Zehen wieder nach oben. Schneidet die Wohnküche in drei Schritten. Bestückt den Kühlschrank mit den Einkäufen für das Wochenende und verkneift es sich, dabei zu pfeifen.

Max schließt in diesem Moment das Auto ab und hievt die Stofftasche ins Haus und die knarzende Treppe hinauf in die Bibliothek. Zufrieden registriert er dabei die Geräusche aus der Küche: das dumpfe Klacken, wenn die Milchkartons in die Tür gestellt werden, Butterpapier, das über den Glasboden gleitet, Marmeladengläser, die auf dem Gitter ganz oben klirren. Er trägt die geschulterte Tasche durch den kleinen Raum, den sie die Bibliothek nennen, auch wenn das eigentlich ein bisschen zu spießig für sie ist, bis in den Erker, ein Halbrund mit bodentiefen Fenstern. Der See dahinter liegt jetzt im Dunkeln.

Sachte stellt Max die Tasche auf dem kniehohen Tisch neben dem Sessel ab und stapelt den Inhalt, ein Sachbuch, ein Fachbuch, zwei Romane und einen Erzählband, daneben. Seit ein paar Jahren fahren sie jetzt schon den gebrauchten Audi, und die Büchertasche hat ihren festen Platz unterm Fahrersitz. Schon zu Studienzeiten hat sie Max begleitet, wohin er ging. Schlicht in Grau, ein verblichenes Etikett des Strand Book Store auf der Vorderseite. Ein Tick von seiner Mutter her, dass er sich einfach nie für einen Titel entscheiden kann, dass die Auswahl immer dabei sein muss. Kleinbürgerlich findet Reik das, aber Reik ist auf solche Dinge auch nicht angewiesen. Etwas zum Zeichnen findet er schließlich immer, auch wenn es ein alter Kassenzettel ist, den er beim nächsten Supermarkt aus einem Einkaufswagen fischt, und ein billiger Plastikkugelschreiber, der nur zwei, drei Kritzeleien aushält und dann in seinen Manteltaschen und Stoffbeuteln ein langes, trostloses Leben zubringt, bis Max es nicht mehr mit ansehen kann und ihn beim Wäschemachen aussortiert. Als sie das erste Jahr zusammen waren, hatte Max Reik einmal einen teuren, schweren Kugelschreiber geschenkt, der in sattem Marineblau schrieb, und ein Notizbuch, geschlagen in butterweiches Leder, handgeschöpftes Papier – damals hatte er es nicht besser gewusst. Heute schenkt er dem Mann nichts mehr, was ihn auch nur annäherungsweise beschweren könnte.

Max verstaut die Büchertasche in dem ihr zugedachten Fach im Kleiderschrank und bezieht die Betten mit frischer weißer Baumwolle, dick und fluffig wie zwei satte Wolken. Und obwohl es eigentlich selbst für ihn noch zu früh ist, legt er sich für einen Moment quer darauf, genießt die glatte, kühle Weichheit und die Finsternis des Nadelwaldes, der hinter dem Fenster aufragt. Was er vom Himmel erahnen kann, ist dunstig-blau, nur eine schmale, längliche Wolke wird von der Sonne noch im Abgang über die Schulter rot angeleuchtet.

Für ein paar Augenblicke vergisst er alles. Die Universität, die letzte Konferenz, Arbeiten, die sich zu Hause auf seinem Schreibtisch stapeln und die silberne Brille mit den schmalen, rechteckigen Gläsern, die ihn erwarten wird, wenn sie zurückkommen. Sicher, an die Indiana-Jones-Witze wird er sich gewöhnen, die macht Reik schließlich schon seit Jahren – auch ohne Sehhilfe. Aber er weiß, dass die Brille ihn stören wird, und zwar immer und bei allem. Das Beschlagen, wenn man vom Kalten ins Warme geht, und die kleinen Druckstellen auf der Nase, dass er sich bei der Geste, sie mit dem Handballen oder der Fingerspitze hochzuschieben, niemals lässig, sondern immer dämlich vorkommen wird. Denn er ist ein schlechter Schauspieler und solche Bewegungen liegen ihm nicht.

In Zeitlupe dreht er sich vom Bauch auf den Rücken, die Schultern zuerst, eine menschliche Spirale, fließender Atem, die Bettwäsche rauscht sanft, zwischen seinen Schulterblättern knackt es. Dann, Max ist nicht überrascht, wandert zuerst Reiks verlängerter Schatten im Lichtkegel aus der Bibliothek zur Tür herein und steigt über seinen Körper, Reik selbst folgt darauf. Er ist ein ganzes Stück kleiner als Max, aber kräftig. Seine kurzen, heißen Finger schieben sich beharrlich zwischen die des anderen. Die wachen Augen betasten sein Gesicht, Reiks schwarz gefärbte Haarsträhnen hängen bis auf Max’ Stirn hinab und kitzeln ihn.

Sie beginnen, sich zu küssen, und die Baumwollwolken wogen um sie her. Max verschwindet fast in einer Mulde, Reik kauert über seinem langen Oberkörper und trägt nur noch seine Unterhose. Er packt Max’ Hüfte und dreht auch seine untere Körperhälfte ganz zu sich um, so dass er glatt daliegt. Wie immer nach dem Winter wölbt sich Reiks Bauch ein bisschen. Nicht viel, aber genug, dass er das Erste ist, was Max berührt, als Reik sich auf ihn legt, und ihn zum Schmunzeln bringt – mehr auf jeden Fall, als der verunglückte gehörnte Paarhufer auf Reiks Brust, den er sich damals mit 16 hat verpassen lassen und den er bis heute durchaus stolz trägt. Allerdings ist Max auch der Einzige, der dieses Kunstwerk noch zu Gesicht bekommt. Reiks nackte Auftritte in der Öffentlichkeit sind selten geworden.

Das Bett nimmt langsam die Wärme ihrer Körper auf. Miteinander schlafen ist leicht, war phantastisch von Anfang an und half in erstaunlich vielen Lebenslagen. Max denkt nicht mehr an die Brille und Reik nicht mehr an seine neue Galeristin (sie ist nicht so heiß wie die alte und wesentlich ambitionierter). Reik schiebt seine Nase sachte durch die weißen Haare an Max’ Schläfe, sucht nach seinem Geruch. Und weil Zeit für Spielereien ist, rutscht er bald an ihm hinab und öffnet die Hose mit den Zähnen. Das entlockt Max ein rar gewordenes Lachen. Und darum hört Reik nicht auf. Schält die Kleidung behutsam von ihm ab, lässt jedes Stück Stoff genüsslich zur Seite fallen und schaut den Grübchen zu, die sich wie Pfeilspitzen in Max’ Wangen graben. Als er unter ihm nackt ist, steht der Mond am Himmel. In diesem Licht ist Max’ Körper so hellblau wie der Baumwollstoff um ihn her, beinahe Marmor. Seine Schultern sind breiter und runder als früher, seine Gesichtszüge sind feiner, wie mit einem dünnen Pinsel umrissen. Er hat seine Unbeholfenheit ganz verloren – außer wenn er tanzt, fällt Reik da ein. Wenn er tanzt, stakst er noch immer ganz desorientiert umher, sein großer Rücken wird bucklig und seine Stirn zieht er kraus, kurz hat er wieder Kinderaugen. Jetzt im Moment: nichts davon, nur warme Ruhe und ein leises Beben.

Obwohl sie so unterschiedlich groß sind, ist davon nichts zu spüren, wenn Reik hinter ihm liegt, sich in ihn schiebt, langsam und geübt, die Lippen lose in seinem Nacken. Er muss nicht mehr fragen, wann es geht, wie weit, ob alles bereit ist. Es funktioniert ganz einfach, nur ein wenig Nachdruck, ihre Haut, die aneinanderliegt und -reibt und dann Stöße, Atem, der sich in Nackenhaaren verfängt, wieder Reiks Hände, die sich um die von Max schließen, sich ineinander verdrehen vor seinen Augen, während man sonst alles vergisst und nur dieses Gefühl hat, das bei allen Veränderungen immer noch eins der besten bleibt. Es hält heute lange an, es ist dynamisch und wird schneller und langsamer und bald ganz dringend, bis sie beide kommen und sich gerade durchbiegen. Sie stöhnen nicht den Namen des andern, das haben sie noch nie gemacht. Sie nennen sich auch nie Max und Reik. Es bleibt meist bei ich und du und wir. Sie spitzen und kosen sich auch nicht, außer um den jeweils anderen zu gängeln. Manchmal siezen sie sich.

Wieder Reik zugedreht, den Kopf in seiner Armbeuge, ist Max so klein und zierlich, wie er sonst nirgendwo ist und sein kann. Aufgefangen liegt er da, hängt ihren Pulsschlägen nach, spürt die Schweißtropfen aus den Achseln an seinen Rippen hinabrinnen und erzählt seinem 16-jährigen Selbst davon, dass es ihm einmal gutgehen wird. Dass jemand ihn festhalten, ihn brauchen wird und dass es rein gar nichts bringt, sich heimlich in diese Bar zu schmuggeln, weil Reik sie zwar regelmäßig besucht, sie sich aber nicht dort kennenlernen werden. Dass er Geduld haben muss, noch ein paar Jahre, auch wenn er das hasst – und auch wenn er weiß, dass sein 16-jähriges Ich niemals auf diesen alten Knacker gehört hätte, der er jetzt ist.

Auf dem Tisch: das kleine Frühstücksbesteck. Konfitüre, Butter, Brötchen.

REIK

Wann hatten sie gesagt, dass sie –?

MAX

Jede Minute … Obwohl, vielleicht auch erst gegen Mittag. Er spielt freitags jetzt immer in diesem neuen Laden.

REIK

Tut er? Ich dachte, das wär’ ganz grauenhaft, nur Hornbrillen und Wasserwellen und so.

MAX

Hipsterchic ist nicht so sein Publikum, meinste? Wer weiß. Vielleicht hat er seine Ansprüche, was das angeht, seinem Budget angepasst.

REIK

: …Tonio?

MAX

Na gut. Vielleicht ist er auch aus Mitleid mit dem ›armen Klavier‹ geblieben. Aber ich glaube, die zahlen ganz gut.

Schnauben. Max nimmt zwei dicke Zeitungen zur Hand. FAZ und Süddeutsche. Er wälzt sie einmal lustlos auf dem Tisch herum. Auf der Suche nach einem Anker bleiben Reiks Augen am See draußen hängen.

MAX

Nicht jeder kann sich erlauben, drauf zu scheißen, wer wie viel zahlt.

REIK

Jaha.

Reik kippelt. Auftritt in der angelehnten Tür: Tonio, zerwühlte Frisur, eine riesige Bäckertüte im Arm.

TONIO

Servus!

REIK

Bitte?

Drei Grinsen. Hinter Tonio lehnt seine Tochter im Eingang und schiebt ihn zur Seite.

TONIO

Da sind wir. Brötchen?

MAX

Na, ausgeschlafen?

Tonio durchquert den Raum, umarmt den aufgestandenen Max, drückt ihm die Brötchentüte an die Brust, beugt sich zu Reik und drückt kurz Wange an Wange.

MAX

Und du, bleibst jetzt da draußen stehn oder wie?

Da grinst auch Pega, tritt sich die Schuhe ab und zur Tür herein und wickelt die Arme um Max’ Nacken, in der rechten Hand noch ihr Telefon.

REIK

Willkommen im Irrenhaus, komm ’Se rein, könn ’Se rausgucken.

Pega bekommt den gleichen Wangendrücker von Reik wie ihr Vater und streicht sich die Haare hinters Ohr.

REIK

Lange nich gesehn.

MAX

Wollt ihr –

TONIO

Nein, Kaffee genügt, danke.

PEGA (immer noch grinsend)

Ja, Kaffee.

Alle setzen sich, Max gießt sich aus seiner kleinen Kanne grünen Tee nach, alle anderen nehmen Kaffee.

REIK

Kaffee für die Kniefte? Dein Ernst?

PEGA

Hey! Ich bin total erwachsen.

REIK

Voll erwachsen.

TONIO

Derbe erwachsen.

REIK

Übelst erwachsen.

TONIO

Mega erwachsen. (Dann, schulterzuckend) Wahlberechtigung ab 18 gilt auch bei Heißgetränken, oder nicht?

REIK

Wir haben auch Kakao. Glaube ich.

PEGA

Ähm.

TONIO

Sie könnte bald sogar in den USA Schnaps bestellen. In den USA! Verrückt, he?

MAX

Okay, Schluss mit dem Gerede über Getränke. Ich schlaf’ gleich ein.

REIK

Sei froh, dass wir noch nicht über Krankheiten reden. Kann sich nur noch um Stunden handeln.

TONIO (zu Pega)

Das Wifi-Passwort hast du ja schon, oder?

Pega schlürft schwarzen Kaffee und nickt.

MAX

Na hör mal, ihr seid unsere einzigen Gäste! Fühlt ihr euch kein bisschen geehrt?

TONIO

Geehrt? Weil ich auf dem Sofa in eurem Ferienhaus pennen darf, bloß weil ihr keine Lust auf Party habt?

REIK

Wir haben ein Gästezimmer.

TONIO

Jaha, und ich eine erwachsene Tochter, damit ist das Zimmer belegt.

PEGA

Ich schlafe auch mit dir in einem Bett, Vati.

TONIO

Ich aber nicht mit dir, ist ja widerlich!

REIK

Lass mal, Kleene. Die Couch ist schon das Richtige. Wer keine Manieren hat, bekommt auch kein anständiges Bett.

MAX (einen Arm um Reiks Stuhllehne legend)

Der Gegenbeweis sitzt hier zu meiner Linken.

REIK

Wenn ich mich danebenbenehme, dann ist das ein Teil meiner Inszenierung. Die Leute mögen das, das ist kernig und speziell.

TONIO

Hach ja, diese Künstler!

REIK

Genau das.

Alle schmieren sich Brötchen und kauen auf ihnen herum. Reik geht zur Küchenzeile und kocht neuen Kaffee.

TONIO

Also? Wir bleiben hier aufeinander hocken? Gibt’s Gesellschaftsspiele?

REIK (sich auf die Arbeitsplatte setzend und mit den Beinen baumelnd)

Dann gibt’s auch Tote!

MAX (zurückgelehnt, über den dampfenden Tee)

Haben wir doch gesagt. Wir wollen einfach unsere Ruhe. Und ihr seid die einzigen Menschen, mit denen man gepflegt seine Ruhe haben kann. Wir machen uns zwei nette Tage, irgendwer kocht, und wer will, geht wandern oder lesen oder stellt heimlich mein Teeservice um, wenn er glaubt, dass ich nicht gucke.

Reik kehrt grinsend an den Tisch zurück und erwidert Max’ bohrenden Blick mit einem Zwinkern.

PEGA

Und am Ende ist eure Ehe geschieden und einer von uns tot?

MAX

Es ist nicht Südfrankreich, Liebes. Und kein Deray-Film.

PEGA

Schade eigentlich.

REIK

Wenn du ganz lieb bist, erdrossle ich dich vielleicht mit deinem Handyladekabel.

Pega klatscht freudig in die Hände. Dann kauen alle lang.

TONIO

Und, wie fühlt sich’s so an? Zwanzig Jahre? Ist das nicht schon silberne?

MAX

Nee, noch fünf Jahre.

PEGA (auf ihrem Telefon herumwischend)

Porzellanhochzeit ist das.

REIK

Dein Ernst?

PEGA

Gibt hier alles. Ihr hattet zum Beispiel auch schon Baumwolle, Leder, Holz, Stahl, Nickel …

MAX

Näh, ich hab ’ne Nickelallergie. Gut, dass wir das nicht feiern.

REIK

Gut, dass wir nie geheiratet haben.

TONIO

Na ja, aber so gut wie. Jetzt kommt bitte nicht mit wilder Ehe und wie unspießig ihr seid.

MAX

Ähm. Hallo. Wir durften nicht?

TONIO

Na ja. Jetzt schon.

Alle schweigen, Max und Reik tauschen einen sehr kurzen Blick, dann beginnen sie gleichzeitig abzuräumen. Tonio beobachtet sie. Pega wischt weiter auf dem Telefon.

PEGA

Hier, Petersilienhochzeit! Zwölfeinhalb Jahre!

MAX (eine Schublade zuschlagend)

Gut, eine Runde um den See?

wabi

Wieso wir nicht verheiratet sind. Es wäre schließlich jetzt möglich. Um genau dieser Frage aus dem Weg zu gehen, haben wir uns gegen eine Party, ein Essen, was auch immer entschieden.

Sicher, als wir uns mit zwanzig am Kiosk über den Weg gelaufen waren, und dann immer wieder, und es dann eine feste Zeit war, immer gegen 21 Uhr, immer noch einen Kaugummi, ein Bier, was ich nicht trank, eine Zeitschrift, die mich nicht interessierte, und als wir begannen, danach vom Kiosk aus den Block zu umrunden, von dort in den Park zu gehen und ins Kino und ins Bett, hätten wir uns das nicht zu träumen gewagt. Im letzten halben Jahr haben in unserem Freundeskreis nicht weniger als drei Paare, vier Männer und zwei Frauen, Ringe getauscht. Sie alle sind nicht so lange zusammen wie wir, und doch sind sie wild entschlossen gewesen, haben sich für die Durchsetzung dieses Rechts leidenschaftlich engagiert, Demonstrationen und Petitionen und all das. Reik und ich, wir haben am Tag der Abstimmung nicht einmal angestoßen. Pega hatte uns den Twitter-Feed vorgelesen, ganz aufgeregt, und Tonio hatte zufrieden gelächelt, als wäre nach Jahrhunderten endlich eine Ungerechtigkeit besiegt, die ihn ganz persönlich betroffen hätte. Einige meiner Studenten waren mit geschminkten Regenbogen auf den Backen in den Hörsaal gestiefelt und hatten mich breit und erwartungsvoll angegrinst. Damit hatte ich überhaupt nicht umgehen können. Hatte mich geräuspert und nahtlos begonnen, über eine Ausgrabung in Somalia zu sprechen. Ein solches Ablenkungsmanöver aber funktioniert hier, in unserem Haus in der Uckermark und fernab aller Hörsäle, ziemlich sicher nicht. Tonio würde immer noch ein flapsiger Spruch einfallen, über Dinosaurierknochen oder Neokolonialismus – dass er von beidem gleichermaßen wenig versteht, hat ihn dabei noch nie gestört.

Deshalb stehen wir jetzt hier. Im üblichen, sanften Akkord lasse ich mir die Teller von Reik reichen und sortiere sie in den Spüler. Mein meditatives alltägliches Puzzlespiel. Einige Male streifen sich dabei unsere Finger, und als ich an ihm vorbeigehe, versuche ich, seinen Blick aufzufangen, aber er stapelt schon die vier Marmeladengläser aufeinander, fixiert sie mit dem Kinn und balanciert sie in Richtung Kühlschrank. Ich begnüge mich mit seinem sachten Pfefferminzgeruch, der mir kurz um die Nase weht, und wische den Tisch gründlich ab, bis die anderen sich endlich in ihre Jacken und Schals gewickelt haben.

Neben der Trauerweide am Seeufer, vom Küchenfenster aus sichtbar, steht der riesige rostige Nagel eingepflanzt, den Reik vor Jahren in einer Schweißerphase gemacht hat. Heute würde er sich vermutlich prima verkaufen. Er hat eine helle Patina bekommen, schimmert ein bisschen grünlich, oft sieht es so aus, als ob er die Farben des Sees direkt aufsaugt. Vielleicht funktioniert der Nagel nur hier so gut. Reik jedenfalls schaut immer ein bisschen beschämt, wenn wir Gäste haben und sie darüber reden. Trotzdem war der Nagel eines der ersten Dinge, die wir an diesem Ort gelassen haben, kurz nach meinem Ruf an die Fakultät und dem Kauf dieses Hauses. Wir hatten uns sehr schnell verliebt, denn nirgendwo haben wir bisher so lange erfolgreich der Illusion aufgesessen, wir wären ganz für uns und die letzten Menschen auf der Welt.

Draußen ist es klirrend kalt, der Boden knistert unter den Füßen bei jedem Schritt. Wir umrunden das Haus und beginnen den Spaziergang über den verwilderten Streifen Wiese, den Garten zwischen Haus und Seeufer, vorbei am Nagel. Jedes Mal bin ich überrascht, wenn ich in Reiks Arbeiten klare Kanten oder sichere Linien ausmachen kann. Ich stelle mir gern vor, dass das mein Auftritt in seinem Œuvre ist, so wie die melancholischen wolkenbedeckten Himmel für seine Säufermutter stehen und die Stellen, an denen man die Leinwand oder welchen Grund auch immer durchschimmern sieht, für seinen Vater. Kunststudenten würden diesen Interpretationsansatz altmodisch finden, klar. Die Jüngsten wollen jetzt ja am liebsten gar nichts mehr diskutieren, nur alles auf Servietten drucken, die sind noch schlimmer als die vor fünf oder zehn Jahren, die in allem Symbole für Phalli gesehen haben, was immerhin von einer Portion Humor zeugte. Und dass Reik in all seinen Bildern heimlich Pimmelkritzeleien versteckt, kommt mir um einiges realistischer vor als der Versuch der neuen Postmodernen, den Autor nicht nur zu töten, sondern einfach zu ignorieren, dass es ihn überhaupt gibt, wenn er nicht mindestens eine Million Follower hat.

Zum Glück gehört Reik einer Zunft an, die in Social Media kaum einen Platz hat – jedenfalls nicht, wenn man etwas auf sich hält –, und zudem zu einem Schlag Mensch, der permanent sein Telefon verlegt. Wäre das anders, dann würde er mit seinem Drang nach Aufmerksamkeit und dem unstillbaren Bedürfnis nach Liebe von einem Shitstorm in den nächsten wirbeln.

Über dem See liegt eine schillernde Haut aus Eis. Man kann nicht sagen, wie dick oder dünn sie ist. Natürlich ist Reik mit drei Schritten am Ufer und setzt einen Fuß darauf. Gerade, als er sagen will, dass es trägt, ich sehe ihn von hinten schon Luft holen, bricht er mit lautem Knirschen bis zum Knöchel ein. Das Eis splittert. Das Wasser spritzt. Sein Körper bebt, ein Schauer läuft mir über den Rücken. Wir alle lachen, Pega hakt sich bei ihrem Vater unter, und Reik kommt mit seinem Kleinjungengrinsen zurückgestakst, immer wieder den nassen Fuß schüttelnd, rote Kreise auf den Wangen und humpelnd wie Kapitän Ahab.

»Geht schon mal vor. Ich bin Socken wechseln.«

Seit wir dieses Haus gekauft haben, denke ich jedes Mal, wenn wir wieder fahren, dass wir zu selten hier sind. Im Flur bei uns zu Hause hängt mittlerweile sogar ein Bild, eine diffuse Zeichnung, Kreiden, die sich überlagern, die Reik irgendwann angefertigt hat, und manchmal, wenn wir uns streiten, dann stehen wir davor und überlegen, ob einer von uns oder wir beide vielleicht eine Auszeit brauchen.

Der Himmel vor uns ist weit und blau mit ein paar Wolkenfetzen, zu dieser Zeit des Jahres fühlt es sich immer an, als ob noch ganz viel vor einem läge. Je älter man wird, desto schneller vergeht dieses Gefühl und dann der Rest des Jahres.

Die vereisten Pfützen auf dem Weg, lange Schlangen in den Spuren, die schwere Fahrzeuge im Boden hinterlassen haben, spiegeln den Himmel mit Sprüngen. Ich höre es knirschen hinter mir, doch es ist nicht Reik, der uns nachgerannt kommt, es sind Pegas Schritte. Sie geht am Arm ihres Vaters. Sie trägt jetzt Absätze, breit und nicht sehr hoch zwar, aber scharfkantig genug, um die Pfützen zum Splittern und Knistern zu bringen. Leider rauche ich nicht, mir wäre sehr nach einer Zigarette gerade. Ich lasse mich ein paar Sekunden zurückfallen, und sie zieht mich mit dem freien Arm an ihre andere Seite. In einem Baum krächzen sich zwei Krähen an.

»Und wie lebt sich’s so, in deiner WG? Schon die Kotze weggewischt von Leuten, die du nicht kennst?«

Tonio macht etwas, das er früher immer ganz bewusst vermieden hat, er antwortet für sein Kind: »Pah, du müsstest das mal sehn! Piekfein ist das alles, Möbel passen perfekt zusammen, Einbauküche –«

»Ja, ist okay, Papa, wir sind spießiger als ihr verrückten Punks, Botschaft angekommen.«

»Entschuldige, ihr besitzt eine Knoblauchpresse. Kno.blauch.presse. Ihr seid zwanzig und ihr habt eine Kno–«

»Wir haben jetzt auch einen Zestenschneider, aus Edelstahl.«

»Dann steht dem wilden Partyleben wohl nichts mehr im Weg.«

Gelächter. Die beiden, fällt mir im Blick von links auf ihre Profile auf, haben die gleiche dreieckige Nase und die nussbraune Haarfarbe. Dicht, weich, nur bei Tonio verstreut auch ein paar weiße. Beide sind gut gekleidet, beide in Wollmänteln und immer wenn sie etwas Neues erzählt, von ihrem Studium oder der Wohnung, wirft Tonio ihr einen dieser Blicke zu. Ich weiß, dass er sie fürchterlich vermisst, dass er sogar sehr einsam ist – die ersten Wochen stand er bedenklich oft vor unserer Tür, hat ein paarmal auf dem Sofa übernachtet und Reik immer wieder überredet, mit ihm um die Häuser zu ziehen. Mittlerweile verschleppt er ihn nur noch in eine der aus den Neunzigern übriggebliebenen, miefigen Eckkneipen und da rauchen sie sich dann voll, oder sie hören Schallplatten im Wohnzimmer auf unserem Teppich. Sie mutieren entweder zu Teenagern oder schimpfen über die Jugend, als wären sie zweiundsiebzig. Ihrem Alter entsprechend benehmen sie sich eigentlich nie, wenn sie zusammen sind.

In der Weihnachtszeit kam er jeden Mittwoch. Und immer sprach er, sobald er genug getrunken hatte, nur noch von ihr. Was sie machte, was sie wollte, wo sie war. Er saugt alles auf, was sie ihm erzählt. Aber er würde ihr niemals gestehen, wie sehr sie ihm fehlt. In dem Moment fällt mir ein, dass ich Tonio gar nicht ohne seine Tochter kenne. Das erste Mal vorgestellt hatte Reik uns ’98, genauer gesagt an dem Morgen, nachdem ich das erste Mal in seinem versifften Studentenzimmer übernachtet hatte. Im schummrigen Licht war das alles noch romantisch gewesen, Kerzen in Weinflaschen und Kohlestifte und zerknülltes Papier. Ich hatte mich sogar sehr gern auf dem Boden dieses Zimmerchens ficken lassen, mit dem Blick auf die nackte Glühbirne, die flackerte. Hatte allerdings auch nicht viel mitbekommen von dem, was uns umgab, weil ich nur den fiebrigen schwarzhaarigen Jungen wahrnahm, der über mir kniete, meine Beine über seinen Schultern, mit halboffenem Lächeln und eingerissenen Mundwinkeln.

Am nächsten Morgen hatten mich Krümel im Rücken gestochen und natürlich hatten wir direkt noch einmal dort, auf dem Zimmerboden, gevögelt, und nach zwei weiteren Nummern unter der Dusche und direkt neben der Eingangstür, den Schlüssel schon in der Hand, schafften wir es in das kleine, abgerissene Café, in dem man den ganzen Tag Frühstück bekam. Tonio traf, obwohl wir so spät dran gewesen waren, noch nach uns ein. Er war blass, denn er hatte gerade erfahren, dass er Bettina geschwängert hatte und dass Bettina dieses Kind nicht bekommen wollte. Seine Hand war kalt und glitschig gewesen und Reik ein bisschen beleidigt, denn er hatte mich offenbar vorzeigen wollen – auch wenn ich damals nicht verstand, was an mir so vorzeigenswert war, denn neben Reik, der schlichtweg leuchtete, kam ich mir ganz besonders farblos und dröge vor. Heißt, für die Blicke anderer. Ich selbst fühlte mich, wenn ich mit ihm unterwegs war, schlagartig kreativer, inspirierter. Das Leben blieb manchmal in der Schwebe stehen, und ich konnte einer Wolke nachsehen, einem Wassertropfen folgen, im Bus erkennen, wie elegant das Tuch um den Hals der Frau gegenüber fiel. Bis heute komme ich auf die besten Ideen, wenn wir etwas unternehmen oder einfach gemeinsam herumliegen oder beieinander sitzen und schauen. Doch Tonio war ganz mit sich beschäftigt, verschüttete Zucker und erkannte mich vor lauter Zerstreuung einige Tage später nicht einmal wieder, als wir uns über den Weg liefen. Natürlich waren wir alle aus unseren kleinbürgerlichen Heimatbezirken, in die unsere Eltern sich mühevoll hochgearbeitet hatten, geflohen und wohnten im gleichen Viertel.

Er hatte Pegas Mutter während einer seiner Nachtschichten getroffen. Während der Schule war das noch ein Nebenjob gewesen, aber schon im ersten Semester verbrachte Tonio die meiste Zeit an einem Piano in einer Bar als Hintergrundberieselung für Anzugträger, die mit Old Fashioned auf ihre fabelhaften Karrieren anstießen, und schlief dann tagsüber, statt in die Vorlesung zu gehen. Und ein paar Wochen nach dieser einen Nachtschicht war da ein kleines Stück Leben, das in Bettina wuchs und das alles andere in den Hintergrund, an die Wand rückte. Von Anfang an hatte ich jeden Schritt mitbekommen, wie Tonio Bettina bekniete und wie sie sich schließlich einigten, damals im Prinzip ein Skandal, dass sie das Kind bekommen und er sich dann allein darum kümmern würde. Oder vielmehr: er und seine katholische Mutter und seine umwerfende ältere Schwester, die selbst schon zwei Kinder hatte. Am Tisch dieser Familie würde der eine Zwerg mehr kaum auffallen. So verpackten sie das gern nach außen.

Und genau das passierte. Nach einer Geburt, so schnell, als hätte Pega es eilig gehabt, wurde sie in ein Handtuch gewickelt und in Tonios Arm gedrückt, und dort hielt er sie sicher, als hätte er nie etwas anderes getan, für die nächsten Jahre. Er zog einen Wandteiler in sein Kinderzimmer ein und schob das Klavier auf die eine Seite, damit Pega auf der anderen spielen, brabbeln, schlafen, schreien konnte. Bettina ging indes nach Mailand und verkaufte Mode oder Glasperlenschmuck oder reparierte Motorräder, was man dort eben so tat, wir haben sie nie zu Gesicht bekommen. Reik behauptet bis heute, dass Tonio sie nur erfunden hat.

Er entschied sich kurzerhand und ohne Abschiedsschmerz, die Uni ganz an den Nagel zu hängen, versorgte tagsüber sein Baby und brachte es manchmal sogar in die Bars mit, in denen es von aufmerksamen Kellnern in seinem Liegekörbchen hin und wieder angeschaukelt wurde.

Pega war auch mein erstes Baby. Also, das erste, das ich von nahem sehen konnte. Sie hatte die braunen Augen ihres Vaters, von Geburt an gehabt, und war sonst ein recht schweres und großes Kind. Auch jetzt, als erwachsene Frau, ist sie groß, gleichauf mit ihrem Vater, auf den Absätzen sogar etwas größer.

Ich erinnere mich noch wie heute an den ersten Tag, den wir auf sie aufgepasst haben. Sie gab mir die beste Entschuldigung, Reiks Chaos zu beräumen, denn all die herumliegenden Flaschen und Nägel und Farben waren alles andere als kindgerecht. Schnell rollten wir uns mit ihr über das Bett, weil sie es witzig fand, wenn wir uns wie Babys benahmen. Sie brachte uns bei, wie man Kinder wickelte, wie es klang, wenn man wirklich Hunger hatte, wie fürchterlich Bauchschmerzen waren, wenn man sie als Konzept einfach nicht begriff, und wie todernst es sein konnte, wenn der Postbote zum falschen Zeitpunkt klingelte. Sehr früh habe ich registriert, was uns bis heute keiner glaubt: Zwar halten alle mich für den häuslicheren Typ und deshalb auch für denjenigen, der besser mit Kindern kann. In Wahrheit beunruhigen mich Kinder bis heute, ich bin nicht gern mit ihnen in einem Raum und schon gar nicht allein. Ihre Unbeholfenheit macht mich nervös, und sie interessieren mich kein bisschen, trotzdem scheinen sie immer zu erwarten, dass einem gleich irgendeine tolle Sache einfällt. Und mir fallen nie tolle Sachen ein.

Aber ich konnte vom ersten Moment an eine Seite an Reik beobachten, die außer mir vielleicht nicht viele zu sehen bekommen haben. Mit Pega wurde er zum wehrhaften Beschützer, weg von dem chronisch desinteressierten Maler, der immer auch ein wenig melancholisch war, weil er bei allem Lob von außen und aller Arroganz, die er als schützenden Mantel um sich wickelte, innendrin stets sein eigener größter Kritiker blieb. Pega das Laufen beizubringen oder das Malen machte aus ihm einen anderen Mann, einen, der sicher vielen Frauen die Hormone durch den Körper und die Milch in die Brust jagt. Ich beobachtete die beiden. Wie Reik Pega Zöpfe flocht und ihr vorlas und mit ihr malte, wie sie mit dem riesigen Pinsel durch das Atelier hoppelte und Kleckse auf alle Leinwände verteilte, auf jedes der halbfertigen Bilder, alle sicher mehrere Tausend Mark wert, und Reik auf dem Dielenboden saß und sich darüber schieflachte.

Ich war immer eher der Typ, der sie zum Spielplatz geleitete, sich an den Rand setzte mit einer Zeitung und las und sie wieder nach Hause brachte, wenn es zu dunkel wurde. Das hielt sie nicht davon ab, meine Fischstäbchen mit Kartoffelbrei als das beste Essen der Welt auszuloben und mich auch sonst mit ihrer kindlichen Liebe zu überschütten. Uns allen, besonders Tonio, aber uns allen, tat diese satte Portion Liebe gut. Es war nie ein großes Rätsel gewesen, was wohl einmal für eine Person aus Pega werden würde. Sie war von Anfang an höchst entschlossen, sie kommandierte uns gern herum und leitete auch im Kindergarten und in der Schule eine Gruppe von Mädchen und Jungen an. Sie war in den meisten Sachen talentiert und hatte sich natürlich aussuchen können, was und wo sie studieren wollte. Der Tag, an dem sie mit der Handvoll Briefe in Tonios Küche trat, mit roten Wangen, die Umschläge schon aufgerissen, und verkündete, dass sie in Berlin bleiben würde, war für uns alle drei eine Erleichterung. Heute, könnte man meinen, strahlt sie etwas weniger. Sie hat ihre ruhigen Phasen und in den Vorlesungen ist sie sehr still – glücklicherweise, denn ich wüsste nicht, wie sie gleichzeitig superpopulär und ein Teil dieser Familie von Außenseitern hätte sein sollen.

Wir passieren die üblichen Stationen: das alte Fahrrad, das einsam an ein Naturschutzschild angeschlossen verwahrlost. Der bemooste Spielplatz, seit immer nur anderthalb Schaukeln, der Badestrand. Erinnerungen an eine Handvoll Sommer, Reiks nass glitzernde Schultern und Muscheln, die sich auf wundersamem Weg hierher verirrt hatten. Ich weiß noch genau, wo wir sie vergraben haben. Der geheimnisvolle Schatz, den Pega nie gefunden hat und von dem sie vielleicht bis heute vermutet, dass er hier irgendwo ist und sie eines Tages reich und unabhängig vom Bafög machen wird.

Sie hat sehr lange geglaubt, das wäre meine Hauptbeschäftigung als Archäologe: Schätze zu suchen. Ich habe ihr nie erzählt, dass ich selbst ganz kurz daran geglaubt habe. Doch schon in der ersten Vorlesung wurden einem derlei Flausen ganz schnell ausgetrieben, mit langen Tabellen voller Messwerte und Lektürelisten, die einem mehr als deutlich machten, dass man in den nächsten Jahren kaum dazu kommen würde, überhaupt vor die Tür zu gehen – geschweige denn, Schätze zu suchen. Oder mit Peitschen anzutreten gegen Monster oder Nazis. Meine intrinsische Motivation für dieses Studium lässt sich natürlich hervorragend psychologisieren. Meine Mutter hat das hinreichend getan, hielt mich bis zum Schluss für einen Sucher.

»Ein Sucher, das ist jemand, der immer die genauen Antworten wissen will, genauer, als man sie ihm je sagen können wird. Das war bei dir schon immer so, schon als du gerade sprechen konntest, war dein erstes Wort WARUM.«

Im Lauf der Jahre hat sie mir allerdings eine ganze Reihe vermeintlicher erster Wörter angedichtet, vielleicht, weil sie vergessen hatte, welches nun wirklich mein erstes Wort war. NEIN zum Beispiel war dafür auch ein beliebter Kandidat.

Tatsächlich erinnere ich mich an mein erstes NEIN. Es war die kleine Ezra von zwei Stockwerken unter uns, und es war, als sie mir gegen meinen Willen einen Kuss auf die Backe drückte. Das muss meine Intimsphäre tief verletzt haben, drei bis zehn Schritte zu weit, und ich sagte nicht nur ganz laut und entschieden nein – ich sprang auf und rannte auf meinen kurzen Beinen, ein langgezogenes, klägliches NAAAIN-Lied heulend, ins Haus und die Treppen hoch in die WG meiner Mutter, in der Küche saß immer genügend Publikum, und blökte: ESSRA HAT VASUCHT MICH ZU KÜSSN. Natürlich erntete ich damit nur Gelächter, Pfiffe, vereinzelt Applaus. Der Freund meiner Mutter bot mir aufgrund des feierlichen Ereignisses einen Schluck Bier an. Meine Tränen versiegten, ich sah sehr ernst und sehr nüchtern zu ihm auf und sagte: nein.

Seitdem kam da ein ganzer Reigen von Ablehnungen, die ich ohne Dank und Grußwort von mir gab, weil mich Drogen nicht interessierten, aber auch harmlose Dinge wie Schwimmtraining und Flötenunterricht und überhaupt das Spielen mit anderen Kindern entlockten mir vor allem genau das: ein sauberes, gerades Nein.

Die WG meiner Mutter hatte fünf Zimmer und es wohnten immer mindestens sieben Leute bei uns, und zwei schliefen ein paarmal in der Woche auf der Küchenbank. Die stammte vom Sperrmüll, war aus Eichenfurnier und nicht besonders ansehnlich, doch in ihrer Brauchbarkeit vollkommen ausreichend. Es gab keine Aschenbecher, dafür waren Kaffeetassen da, und den Kaffee trank man aus ausgespülten Senfgläsern oder gleich aus der Kanne. Die Infrastruktur für Kinderbetreuung in Westberlin war damals nicht gerade hervorragend, aber dank der WG konnte meine Mutter tagsüber als Zeitungsverkäuferin durch die Stadt ziehen, und es gab immer irgendwen, der auf mich aufpasste. Statt mit geregelten Mahlzeiten wurde ich vor allem mit Büchern und Comicheften sozialisiert, meine Kinderplatten hießen Rubber Soul und Pet Sounds. Dem Sandkasten im Innenhof entwuchs ich erstaunlich langsam, obwohl die traumatische Erfahrung mit Ezra mich ja gut und gern hätte von diesem Ort fernhalten können. Während andere und viel kleinere Kinder als ich dort stundenlang Kuchen buken und Schlösser bauten, suchte ich. Nach verlorenen Dingen. Zurückgelassenem. Dabei wohnten wir noch im Wedding, schräg gegenüber einem Knast, und niemand im ganzen Wohnhaus besaß dort etwas von ernstzunehmendem Wert. Aber mumifizierte Marienkäfer oder bunte Plastikknöpfe waren mir Schatz genug.