Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

«Ocasionalmente un nuevo escritor irrumpe en la escena con una fuerza explosiva… Tenemos un gran talento en nuestras manos.» Crime Review Londres, 1880: la temida Lady Ginger reina en el distrito portuario de Limehouse. Controla con implacable eficiencia su territorio, al que todos conocen como El Paraíso, curioso nombre para describir las calles más sórdidas y peligrosas de los bajos fondos londinenses. Sin embargo, Lady Ginger ve peligrar una de sus más lucrativas fuentes de ingresos: alguien está haciendo desaparecer las joyas más preciadas de sus music halls, a sus bailarinas, y ese alguien debe ser hallado y obligado a pagar por ello. Kitty Peck, la joven, audaz e inteligente ayudante de costurera de los cabarés, se ve obligada a convertirse en cebo para encontrar a los asesinos del Music Hall.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Créditos

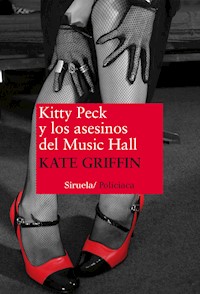

Título original: Kitty Peck and the Music Hall Murders

Edición en formato digital: abril de 2014

En cubierta: fotografía de © Meliksetyan Marianna/Shutterstock

© Kate Griffin

© De la traducción, Alejandro Palomas, 2014

© Ediciones Siruela, S. A., 2014

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

28010 Madrid

www.siruela.com

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-16120-55-0

Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com

KITTY PECK Y LOS ASESINOS DEL MUSIC HALL

Para mi esposo, Stephen, y para mi madre, Sheila.

PRÓLOGO

El día del funeral de mi madre, Joey tuvo que romper el hielo del lavabo para que pudiera lavarme la cara. Luego tuvo también que peinarme, ponerme el vestido de los domingos, hacerme los nudos de las botas y meter mis dedos rígidos en los viejos guantes de lana de Abuela Peck.

En ese tiempo a mi hermano le tocó hacer mucho por mí. Yo no podía moverme, no podía hablar, ni siquiera pensar. Después del funeral, pasé días sentada en la cama sin apartar la mirada de una mancha de moho de la pared. Tenía doce años.

Abuela Peck se había marchado el verano anterior y creo que fue entonces cuando mamá se rindió. Aunque nunca había sido una mujer fuerte, después de enterrar a la abuela, mamá se volvió un espectro. Primero desapareció la risa, después dejó de cantar y por último se apagaron los cuentos y todo lo demás. No recuerdo haber oído a mi madre proferir un solo sonido durante el mes antes de morir.

Eliza Peck estaba allí encerrada en alguna parte, pero nos era imposible dar con ella.

Supongo que eso explica que Joey estuviera tan preocupado por mí y que me llevara con él al Gaudy. Quizá crean ustedes que los music halls son el último sitio donde desearían que su hermana encontrara trabajo, pero él sabía que allí estaría ocupada.

El primer día pensé en la mancha de moho de la pared de mi cuarto. Me recordaba a la constelación de pequeños lunares negros repartidos sobre el párpado y sobre la mejilla derecha de Swami Jonah. El viejo mago me aterró cuando nos presentaron, aunque debo decir que lo más exótico de Swami Jonah era el curioso acento de Liverpool que utilizaba cuando no estaba sobre el escenario.

Y es que así es como funciona: en los music halls nada es lo que parece. Eso es algo que se aprende enseguida, o al menos así debería ser.

Ahora me doy cuenta de que no siempre estuve atenta, pero es que estaba ocupada creándome una nueva familia, por así decirlo. Descubrí entonces que la diferencia entre mamá y yo era que a mí se me da muy bien cerrar puertas en mi cabeza y mantenerlas cerradas. Todavía tenía conmigo a Joey y muy pronto llegaron otros... y todos nos mecíamos en el Paraíso a orillas del Támesis.

Debió de ser duro para un muchacho como Joey ejercer de madre, de padre... de todos. Mi guapo y mimado hermano se las daba de gallito del corral, pero en aquella época apenas era poco más que un niño -tenía quince años- y de pronto se encontró a cargo de dos vidas. No es de extrañar que todo saliera tan mal, ni que sea yo, y no él, quien esté sentada aquí ahora.

Pero eso es el final, o al menos el final de una parte de lo ocurrido. Y este es el principio...

Capítulo uno

Lady Ginger tenía los dedos negros. Desde las descascarilladas puntas de las largas y curvadas uñas hasta la piel arrugada, apenas visible, bajo el tintineante batiburrillo de anillos, tenía las manos manchadas como las de un carbonero.

Y no es que se ensuciara los dedos con algo tan doméstico como un cubo de carbón, que quede claro. Oh, no: Lady Ginger era demasiado regia para eso.

Volvió a llevarse la pipa a los labios y la chupó ruidosamente mientras me observaba con los ojos entreabiertos.

La habitación era oscura y el olor a la caja de maquillajes especiales que la señora Conway utilizaba en The Gaudy impregnaba el aire.

A decir verdad, siempre que limpio el tocador de la señora Conway después de una función siento un poco de náuseas. Esa colonia «de la suerte» que se pone apesta como una zorra en un confesionario. Es lo que dice Lucca, y él es de Italia, que es de donde vienen los romanos, así que seguro que no se equivoca.

En fin, que me quedé allí, manoseando los puños deshilachados de mi mejor vestido mientras esperaba a que Lady Ginger dijera algo.

Un instante después, inspiró hondo, se quitó la pipa de la boca, cerró los ojos y se reclinó sobre el montón de cojines bordados que hacían las veces de mobiliario. Las pulseras de sus delgados brazos amarillos tintinearon cuando se arrellanó en el nido de seda.

No supe qué hacer. Miré al hombre que hacía guardia delante de la puerta, pero él no se movió. Se limitó simplemente a seguir mirando fijamente la jaula de pájaros que colgaba junto a la ventana de postigos cerrados.

Di un par de pasos adelante y me aclaré la garganta. Si la anciana se había quedado dormida, quizá podría despertarla.

Nada.

Ahora que estaba un poco más cerca pude ver con claridad sus labios negruzcos: las finas arrugas que rodeaban la diminuta boca también eran negras. Parecía que se hubiera tragado una araña y que estuviera intentando vomitarla.

El opio es terrible. Mamá siempre decía que era el humo que salía de las fosas nasales del demonio y que podía estrangularte con más facilidad que la horca. Aunque Joe nunca le hizo caso.

Tosí sonoramente, y ni aun así la anciana señora se movió. Empezaba a pensar que quizá estaba muerta cuando de pronto habló la cotorra:

–Hermosa muchacha, hermosa muchacha...

Los ojos de Lady Ginger se abrieron de repente y me sonrió de oreja a oreja con esa boca húmeda y oscura. Por lo que pude ver, no tenía un solo diente.

–Pocas veces te equivocas, Jacobin. Cierto, es una preciosidad.

Me quedé perpleja.

La voz de Lady Ginger era cien años más joven que el resto de ella: aguda y aflautada como la de una niña. Y también refinada... muy educada. Hasta entonces yo jamás la había tenido tan cerca como para poder oírla. Cuando baja de visita a los muelles en compañía de sus marineros persas, siempre hay demasiados empujones y gritos para poder oír lo que les dice, y, de todos modos, desde que Joey se fue siempre me he mantenido a distancia. Cuando Lady Ginger viene al Gaudy –cosa que no ocurre a menudo, todo sea dicho–, dispone de su palco especial con cortinas junto al escenario, con su propia escalera y su propia puerta que comunica directamente con el callejón lateral, de ahí que nunca la veamos llegar ni marcharse, ni tampoco veamos nunca quién la acompaña. En el Paraíso lo mejor es no hacer demasiadas preguntas.

–¿Así que tú eres Kitty Peck?

Lady Ginger se removió sobre su montón de cojines y se incorporó hasta quedar sentada. El holgado vestido que llevaba saturó su cuerpo enjuto cuando recolocó las piernas y las cruzó.

Iba descalza y vi que llevaba anillos hasta en los nudosos dedos de los pies.

Cogió su larga pipa y una vez más empezó a chupar sin apartar en ningún momento la mirada de mí.

Luego habló con esa peculiar vocecilla.

–Tuve trato con tu hermano Joseph, ¿no es así? Rubio como tú, y sin duda apuesto. Me pregunto qué habrá sido de él.

No respondí. Las dos sabíamos lo que había sido de Joey, aunque su cuerpo jamás hubiera aparecido en la orilla.

–¿Se te ha comido la lengua el gato, Kitty Peck? –Entrecerró los ojos y sonrió. Luego cogió una caja de material de escritura de ébano que tenía junto al montón de cojines, y oí el repiqueteo y el tintineo de las pulseras cuando la levantó hasta ponérsela en el regazo. Abrió la tapa de modo que yo no pudiera ver lo que contenía y empezó a hurgar dentro.

–Bueno, mentiría si dijera que te culpo por no querer hablar de él. Un mal asunto, eso es lo que fue.

Sentí que el estómago me daba un vuelco y tuve que poner todo mi empeño para no decir algo que sin duda lamentaría.

–Hace dos años que Joey... se marchó, y le echo de menos todos los días.

–¿Es eso cierto? ¿De modo que echas de menos a un asesino? Qué hermana más leal, Kitty Peck.

¿Asesino?

Joey había trabajado a las órdenes de la Señora, cierto –y todos en el Paraíso sabían lo que eso significaba–, pero no era un asesino. Ni siquiera era capaz de sacrificar a un agonizante pajarillo rescatado de las fauces de un gato. Eso me lo habría dejado a mí.

Abrí la boca, pero nada salió de ella.

Lady Ginger amplió aún más su sonrisa y sus ojos brillaron en la suave luz de las velas.

Por fin pude verla más claramente. Jamás había estado tan cerca de una mujer que tenía aterrorizado a medio Londres, y allí de pie, delante de ella, entendí, conmocionada, que era una farsante.

Hasta entonces había creído que era china. Sin embargo, esa trenza, esas uñas, la ropa, las joyas. no eran más que un disfraz. Lady Ginger era tan inglesa como yo.

–En cualquier caso, la lealtad es una cualidad que valoro –prosiguió, sacando de las profundidades de la caja de escritura una funda de cuero verde no más grande que una caja de cerillas. Levantó la tapa de piel de zapa con una de sus largas uñas negras y agitó tres diminutos dados rojos en la palma de su mano–. ¿Sabes lo que son, señorita Peck?

Negué con la cabeza.

–Son el futuro. –Alzó la palma abierta de su mano para que pudiera ver los dados más claramente. En cuanto los vi entendí que no eran como los dados que usaban los hombres para jugar entre bambalinas en The Gaudy. En vez de los puntos habituales, las caras de los dados estaban cubiertas de dibujos dorados.

Lady Ginger cerró los dedos y agitó el puño. Oí el tintineo de los dados al entrechocar contra sus anillos.

Acto seguido escupió tres veces sobre el suelo de tarima, junto a los cojines, y soltó los dados en el triángulo formado por los goterones de saliva negra.

Clavó durante un instante la vista en el suelo y empezó a reírse entre dientes.

–Ven, acércate, Kitty Peck, y dime lo que ves.

Obviamente, la Señora no es una mujer a la que deba hacerse enfadar. Aunque ardía en deseos de salir de esa hedionda habitación, bajar corriendo la escalera de caracol y alejarme tanto como me fuera posible del Palacio de Lady Ginger, no quería encolerizarla, de modo que me agaché y miré los dados: los tres mostraban la misma imagen.

Cuando hice el gesto de ir a coger el que tenía más cerca, ella se abalanzó sobre mí, rápida como el destello de una candileja, agarrándome la muñeca con una de sus uñas enroscadas.

–Nadie toca los dados salvo yo. Aun así, dejaré que los leas. ¿Qué ves?

Me froté la muñeca y me aclaré la garganta.

–Nada, Señora. Al menos, no veo ningún número.

Miré con renovada atención la dorada silueta giratoria que aparecía repetida en la cara superior de los tres cubos rojos y entendí entonces que la imagen contenía una cabeza y algo que parecían alas.

–¿Podría ser un dragón? –me aventuré a decir.

Lady Ginger recogió los dados y volvió a meterlos en la funda verde. Luego me miró muy fijo.

–Prometes, señorita Peck. Son muy pocos los que pueden leer el I Ching por mera intuición. Parece que he elegido bien. Y los dados así lo han confirmado..., aunque tres dragones advierten de la existencia de un elemento de riesgo.

Cogió la pipa y volvió a chupar ruidosamente hasta que el pequeño cuenco labrado que tenía en la punta empezó a resplandecer y un fino penacho de humo repugnantemente dulce se elevó en el aire. Durante todo ese rato, no dejó de mirarme y me acordé de cuando el señor Fitzpatrick examina a una nueva muchacha para el coro del Gaudy.

De hecho, resultó que no iba muy desencaminada.

–¿Cuántos años tienes, Kitty Peck?

–Diecisiete, casi dieciocho.

–¿Y para hacer qué exactamente te pago en The Gaudy?

–Trabajo entre bambalinas, Señora. Limpio, ayudo con el vestuario y atiendo a los actores, sobre todo a la señora Conway, entre actos.

Al oír eso, a Lady Ginger pareció atragantársele la pipa, aunque enseguida entendí que se reía.

–La vieja Lally sigue dando guerra, ¿eh? Tengo que comentarlo con Fitzpatrick. Es hora de retirarla. No pienso pagar por carne vieja, y ya nadie va a hacerlo tampoco.

Me removí, incómoda. Todos sabíamos que la señora Conway y el señor Fitzpatrick tenían un trato especial y desde luego yo no tenía el menor deseo de ser motivo de ningún problema en ese sentido.

–La señora Conway es muy popular –dije–. Tiene a un montón de muchachos esperándola fuera todas las noches.

Lady Ginger sonrió, pero su mirada no era amigable.

–Como ya he apuntado, una muchacha muy leal, señorita Peck. Enséñame las piernas.

Lo siguiente que supe fue que Lady Ginger tendió la mano y me golpeó la falda con la pipa. Tuve que levantármela para evitar arder en llamas. No quería convertirme en un segundo Lucca.

Así que allí estaba, de pie con la falda remangada hasta las rodillas mientras Lady Ginger me estudiaba con atención. Sentí que me ardían las mejillas y que me sonrojaba como el rouge de la caja de maquillaje de la señora Conway, así que miré al hombre que hacía guardia en la puerta. Parecía tener cerrados los ojos, al menos eso era algo.

–Muy elegante –dice Lady Ginger–. ¿Sabes bailar?

–No estoy segura. Bailo porque me gusta, pero no como las chicas del Gaudy, si a eso se refiere.

Lady Ginger asintió.

–Fitzpatrick me ha dicho que tienes buena voz. Puedes bajarte la falda.

Cierto es que me gustaba cantar. Tanto cuando cosía trajes y vestidos en la pequeña habitación situada detrás del escenario como cuando recogía copas y prendas íntimas en el hall y en los palcos, no sabía trabajar en silencio. A veces Lucca me llama Fannella, que, al parecer, significa «pardillo» en italiano, aunque no me gusta que me comparen con uno de esos tristes pájaros marrones que viven encerrados en jaulas.

–¿Soportas bien las alturas?

Vaya, eso sí me desconcertó. Aunque nunca me había parado a pensar, me acordé entonces de una vez en que mandaron a Peggy Worrow a la grúa de cuerda del Gaudy para que lanzara desde allí pétalos de papel sobre la señora Conway mientras cantaba sobre lilas y campanillas, vestida como iba de pastora. Peggy se puso blanca como un lenguado y tres de los chicos tuvieron que ayudarla a bajar mientras yo me quedaba allí arriba, disfrutando del espectáculo.

Asentí.

–Sí, Señora... creo que sí.

Lady Ginger dejó a un lado la pipa y se llevó la mano a la nuca, buscándose la trenza. Tiró de la gruesa serpiente gris, pasándosela por encima del hombro, y empezó a hacerla girar. Por segunda vez en lo que iba de tarde me sorprendió su peculiar naturaleza infantil: no solo la voz, sino también los gestos. No eran los que cabía esperar de una anciana.

–Tu hermano era un muchacho listo. Algunos decían que demasiado. Me pregunto si eres tan inteligente como él.

Yo sabía que eso era imposible. Joey había sido la persona más inteligente que había conocido. Antes de cumplir seis años ya se sabía el abecedario y además me enseñó a leer. Tenía el mismo don que mamá para contar historias: en cuanto empezaba a hablar, la habitación entera, ya fuera una taberna de Pennington Street o las bambalinas del Gaudy después de una función, se congregaba a su alrededor a escucharle. Yo miraba la expresión de sus rostros, orgullosa de tener un hermano que sabía sacar palabras del aire como Swami Jonah sacaba cartas de sus manos vacías.

Joey conocía todos los países del mundo y, lo que es mejor, reconocía un acento extranjero tan rápido como la mayoría de los hombres empezaban una pelea. Y no era solo su facilidad con las palabras: tenía muy buen olfato para los negocios. Sin duda lo tenía, porque cuando mamá murió él se ocupó de que no nos faltara de nada. Se pasaba el día fuera, trabajando a todas horas, y a veces me traía un regalo –quizá un lazo, encaje–, cosas bonitas que a cualquier niña le gustaba atesorar.

Lady Ginger se equivocaba: mi hermano había sido un prodigio. Nadie podía alcanzarle.

Bajé la vista hacia la tarima y arrugué la tela de mi falda con la mano izquierda. No quería que me viera los ojos.

–Fitzpatrick me dice que eres una chiquilla brillante. Me dice que tienes... potencial.

Dejó de retorcerse la trenza y volvió a coger la caja de material de escritura. La luz de las velas que iluminaba la habitación quedó reflejada en el resplandor lunar del diseño elaborado en madreperla de la tapa de ébano. A pesar de que seguía sin poder ver lo que contenía, oí cómo sus uñas escarbaban en su interior y oí también el tintineo de las pulseras.

Por fin, Lady Ginger sacó una pequeña bolsa de cuero y se la pasó de una mano a la otra como si pesara su contenido.

–Clary Simmons. Esther Dixon. Sally Ford. Alice Caxton.

Pronunció los nombres lenta, clara y marcadamente cada vez que pesaba la bolsa de cuero, y yo me estremecí. Todos en el Paraíso conocíamos a esas chicas.

Clary había trabajado en el coro del Comet, Esther y Sally eran bailarinas en The Carnival y la pequeña Alice había estado a cargo de labores en general en The Gaudy. Las cuatro trabajaban en teatros que eran propiedad de Lady Ginger, y las cuatro habían desaparecido.

Quizá haya quien crea que eso no es infrecuente en el caso de las chicas que trabajan en los music halls, y a veces es así, pero no en el caso de estas. Esther tenía un bebé y Sally cuidaba de su padre anciano, que había quedado tullido después de que un accidente en los muelles le hubiera roto la espalda. Ninguna de ellas se habría marchado jamás del Paraíso por decisión propia.

Y luego estaba Alice. A sus padres se los había llevado la difteria el invierno anterior, dejándola huérfana a los doce años, la misma edad que tenía yo cuando mamá murió. Pero Alice no tenía ningún hermano, solo a mí y a Peggy en The Gaudy.

Hicimos todo cuanto estuvo en nuestra mano: le encontré una habitación en mi pensión para poder cuidar de ella, y Peggy, que era por naturaleza una mujer con un gran instinto maternal, aunque solo era un año mayor que yo, siempre le estaba encontrando gruesas prendas de abrigo que encontraba al fondo del armario de la señora Conway.

Alice nos necesitaba, pero nosotras estábamos encantadas de poder ayudarla. Estaba delgada como un polluelo recién nacido, con unos ojos redondos y verdes como el cristal y una trenza de pelo mate recogida sobre la coronilla que parecía un ratón allí sentado. Trabajaba muy duro, pero aunque a menudo salía a servir con la bandeja, moviéndose entre las mesas llenas de caballeros borrachos del Gaudy, no era la clase de chica que llamara la atención, no sé si me explico. La verdad sea dicha, dudo mucho que algún hombre hubiera reparado en su cuerpo menudo y huesudo.

Hacía ya unas tres semanas que había desaparecido, algo que carecía por completo de sentido.

Alice solo nos tenía a Peggy y a mí, y a Lucca, que se la llevaba con él a su iglesia los domingos. De haberse marchado a algún sitio, se habría llevado sus cosas, pero su habitación –dos pisos debajo de la mía– estaba exactamente tal y como la había dejado la noche de su último turno.

Era la habitación más pequeña de la casa de Madre Maxwell. En realidad, era más una especie de armario, pero es que Alice no podía permitirse otra cosa.

En total éramos diez las que vivíamos en la casas, todas chicas y todas limpias y decentes, pues Madre Maxwell era extremadamente quisquillosa con sus inquilinas. Es decir: era muy quisquillosa y estaba especialmente atenta a que sus inquilinas pudieran pagarle semanalmente. Cuando Alice no regresó, la vieja avara me obligó a registrar su cuarto en busca de peniques, aunque allí no encontré nada salvo una Biblia y su ropa. Una falda gruesa y marrón que Peggy se había agenciado para alargársela estaba sobre la cama, con la mitad del dobladillo cogido y medio metro todavía sin marcar. La aguja y el hilo estaban en el lavamanos.

No, todos sospechábamos que algo muy oscuro le había ocurrido a la pequeña Alice y a las demás chicas, pero el teatro es un lugar supersticioso en el mejor de los casos, de modo que a nadie le gustaba hablar del asunto. De todos modos, el Paraíso tiene sus propias reglas y Lady Ginger es quien las dicta.

Estudió la expresión de mi rostro durante un instante antes de continuar.

–No me gusta que nadie se entrometa en lo que me pertenece, Kitty Peck. Tú mejor que nadie debes saber lo que les ocurre a quienes... me decepcionan. Joseph me falló y pagué muy cara esa falta. De hecho, creo que tu familia tiene una gran deuda conmigo. y como resulta que ahora tú eres la única que queda, ¿quién, sino tú, podría pagarme lo que se me debe?

Sonrió de oreja a oreja, revelando unas encías pegajosas y negras.

–Tu recompensa será descubrir lo que ha sido de esas chicas. No es bueno para el negocio ni para mi reputación que ocurran cosas inesperadas en mi territorio.

Lady Ginger me estudió con atención al tiempo que sus brillantes ojos recorrían cada centímetro de mi rostro. Casi pude sentir cómo se movían, brincando sobre mi piel como un piojo. Pero esta vez no aparté la mirada. Había desafío en la suya, algo expectante. y una parte de mí estalló.

–Como usted bien sabe, Joey pagó un alto precio por lo que hizo o no hizo. Y eso nada tiene que ver conmigo. Si realmente quiere encontrar a esas chicas, lo que tiene que hacer es acudir a la policía. ¿Por qué no...?

–¿Por qué no hago qué, señorita Peck?

Escupió las palabras y tamborileó las afiladas uñas de su mano derecha con tanta fuerza contra la tarima del suelo que dejó pequeñas muescas en la madera. Entendí entonces que estaba furiosa. El modo en que dijo «qué» habría congelado un orinal en pleno mes de julio. Aunque podía ser tan minúscula como un pajarillo y tan vieja como una momia egipcia, era aterradora.

–Si de verdad crees que permitiría que la policía pusiera un pie en el Paraíso para husmear en mis asuntos, es que definitivamente eres tan estúpida como tu hermano. Ya me has decepcionado.

Cerró los ojos e inspiró hondo con un estremecimiento. Un instante después prosiguió:

–Sin embargo, el dado sugiere que debo ponerte a prueba. Ahora trabajarás directamente para mí, como ya lo hizo en su día tu apuesto hermano. Toma. –Abrió los ojos y me lanzó la bolsa de cuero, que cogí involuntariamente. Estaba llena de monedas–. Necesitarás ropa mejor que la que llevas. Ese vestido es un espanto.

Tragué saliva.

–Pero es que no sabré qué hacer. Por favor, no podré.

–Silencio. –Se incorporó, arrugándose en un nudo de piel y huesos en el centro de la nube de cojines–. No es una petición, Kitty Peck. Es una orden. Como ya lo fuera tu hermano, eres de mi propiedad y tengo planes para ti. Fitzpatrick sabe lo que hay que hacer. Te lo contará todo después de la función de esta noche. Ahora vete.

El hombre que montaba guardia en la puerta se apartó a un lado y retiró la pesada cortina de terciopelo, de modo que pude ver el sombrío descansillo situado en lo alto de las escaleras.

Me quedé allí de pie durante un momento con el corazón en un puño.

«En cuanto cruce esa puerta», pensé, «echaré a correr y correré hasta que esté tan lejos como me sea posible del Palacio de Lady Ginger, y ni siquiera entonces me detendré. No pienso ser una segunda Joey. Empecé a retroceder hacia la puerta, con la bolsa de monedas fuertemente agarrada. Tenía incluso dinero para ayudarme en mi huida.

La cotorra gris empezó una vez más a canturrear: «Muchacha hermosa, muchacha hermosa».

Lady Ginger sonrió, se reclinó sobre los cojines y cogió la pipa. Justo cuando llegué a la puerta la oí gritar:

–Por cierto, señorita Peck, creo que deberías saber que si me fallas en esto, no volverás a ver a tu hermano con vida.

Capítulo dos

«Con vida.»

Esas dos palabras siguieron tañendo en mi cabeza como la campana que anuncia el cambio de turno en los muelles. Apenas me fijé en el laberinto de habitaciones a las que se accedía desde los distintos rellanos mientras bajaba escabulléndome, girando más y más por la escalera de roble labrado hacia el húmedo vestíbulo.

Al pie de la escalera, dos chinos con idénticas cicatrices en la cara y con sendas trenzas sobre la espalda abrieron de un tirón la puerta de doble hoja sin decir palabra. Bajé a trompicones los escalones que comunicaban el Palacio de Lady Ginger con el callejón helado, tropecé y me caí hacia delante, arañándome las palmas de las manos con los adoquines.

Me daba vueltas la cabeza cuando me incorporé. Durante todo ese tiempo, Joey había estado vivo en alguna parte y yo jamás lo había sabido. ¿Qué le habían hecho?

Joseph me falló y pagué muy cara esa falta. De hecho, creo que tu familia tiene una gran deuda conmigo... y como resulta que ahora tú eres la única que queda, ¿quién, sino tú, podría pagarme lo que se me debe?

Me levanté, me apoyé en el muro de ladrillo ennegrecido del Palacio e inspiré hondo. Me latía el corazón tan fuerte que tenía la sensación de tener un pájaro atrapado bajo las costillas. Un instante más tarde, me recompuse y me encontré a Lucca mirándome.

–¿Qué ha ocurrido, Kitty? ¿Para qué te quería la Señora? –Dio un paso adelante y me ofreció un pañuelo salpicado de pintura–. Para tu mano. Te está sangrando.

Inclinó a un lado la cabeza para señalar con ella la rozadura que me cruzaba la palma derecha. Al moverse, el largo pelo negro que le asomaba bajo el sombrero para cubrirle la parte derecha de la cara se retiró durante un segundo y reveló una piel fundida que sellaba un ojo, condenándolo a la oscuridad perpetua. Cogí el pañuelo y me limpié con él la piel desgarrada. Mentiría si dijera que no me alivió verle, aunque también estaba enfadada.

–No deberías haberme seguido. Lady Ginger tiene espías por todas partes. Deben de haberte fichado ya.

Lucca se encogió de hombros.

–En cualquier caso, ya soy un hombre marcado. Dime, ¿qué quería? La Señora nunca llama a nadie en concreto.

–Aquí no... y baja la voz.

Fruncí el ceño y señalé en dirección a la puerta de doble hoja. Aunque ambas hojas estaban cerradas y las filas de ventanas tenían las contraventanas cerradas, toda precaución era poca, pues se decía que en esa parte de Limehouse, Lady Ginger tenía ojos en cada adoquín.

Echamos a andar por el callejón y nos adentramos en el laberinto de mugrientos pasajes. Muy a menudo nos deteníamos y mirábamos atrás, por si Lady Ginger había enviado a alguno de sus marineros persas tras nuestras huellas, pero cuando las calles se tornaron más amplias y luminosas y la multitud fue más densa y bulliciosa, resultó imposible saber si nos seguían. Ni siquiera reparé en el frío de pleno invierno, a pesar de la fina tela de la que estaba confeccionado mi mejor vestido. Supongo que era el miedo lo que me mantenía en calor. Por fin llegamos al río y me senté, de pronto exhausta, en lo alto de un tramo de estrechos escalones de piedra que bajaban hasta el agua grasienta.

Un gato muerto, hinchado y cubierto de barro, golpeteaba contra el pie de los escalones en el punto en que estos se sumergían en la suciedad del Támesis.

Fitzpatrick me dice que eres una chiquilla brillante. Me dice que tienes... potencial.

Las palabras de Lady Ginger navegaron en mi cabeza mientras el gato pasaba flotando con la corriente. Fue entonces cuando por fin me permití llorar.

Lucca se hizo un hueco a mi lado en el escalón y me rodeó los hombros con el brazo. Me apoyé en él y me abandoné aún más al llanto cuando sacó otro pañuelo manchado de pintura y me lo puso en las manos.

–Está vivo. Joey no ha muerto. Me lo ha dicho la Señora. –Solté las palabras entre balbuceos y retorcí el pañuelo. Sentí que el cuerpo de Lucca se tensaba a mi lado.

–Pero eso no es posible. Te habrías enterado. habría vuelto a buscarte, Fannella. –Su voz suave, no exenta de acento, sonó cargada de confusión cuando prosiguió rápidamente–: Vinieron a decírtelo al teatro, ¿te acuerdas? Yo estaba allí y te dieron su medalla de san Cristóbal.

Me llevé la mano al cuello del vestido y la cerré sobre la pequeña medalla de oro, que era lo único que conservaba de mi hermano.

Dos de los hombres de la Señora habían ido ese día al teatro. Yo estaba en el escenario, canturreando con un puñado de alfileres en la boca mientras le ajustaba el vestido de Britannia a la señora Conway y Lucca pintaba un círculo de madera para que pareciera un escudo.

Fitzpatrick entró primero, seguido de los marineros persas.

En cuanto a Fitzpatrick, si en sus mejores días parece un hombre taimado, esa mañana parecía incapaz de mirarme a los ojos mientras mascullaba algo sobre una terrible noticia. Clavó la mirada en la señora C y ella debía de saber que algo ocurría, porque, rápida como el rayo, se subió el peto y salió entre crujidos por la izquierda del escenario.

No recuerdo con exactitud qué fue lo que Fitzpatrick dijo a continuación. Fue algo sobre una pelea en el muelle, el barco, el agua... el cuerpo «aplastado y destrozado» de un hombre, un espectáculo demasiado terrible para los ojos de su hermana.

Se alejó caminando pesadamente mientras yo seguía allí de pie, con la mirada clavada en la tarima.

Puede parecer extraño, pero lo que recuerdo con más claridad de esa mañana es que mientras tenía la mirada baja, me fijé en las correas deshilachadas de las sandalias de Britannia de la señora Conway y pensé para mis adentros: «Tendré que darles un repaso antes de esta noche, o se caerá al foso».

Un instante más tarde apareció uno de los marineros persas. Lanzó al escenario la medalla de san Cristóbal de Joey, que se deslizó sobre la tarima hasta detenerse junto a una de las sandalias. Me agaché a recogerla y cuando me levanté el marinero había desaparecido.

Hice girar la pequeña medalla entre los dedos y miré al agua. La niebla empezaba a cubrir el río.

–La verdad es que la creo –dije, un minuto después–. Siempre ha habido algo turbio en este asunto de Joey. Dios sabe en qué lío se metió cuando le robó los chelines a Lady Ginger. nunca me lo dijo. –Inspiré hondo–. Sé que mi hermano no era ningún ángel, Lucca, por mucho que Abuela Peck dijera siempre que parecía un querubín... –Sonreí y volví a cerrar con fuerza la mano sobre la medalla de san Cristóbal–. Pero Joey no era malo. Era como toda la gente de aquí, y diría que mejor que muchos. Aun así, algo hay. La semana antes de que... muriera... una noche me desperté y le encontré sentado en el suelo junto a la puerta, observándome en la oscuridad.

Me contuve y no le conté a Lucca otra cosa sobre esa noche. Mi valiente y apuesto hermano lloraba como un niño.

Lucca guardaba silencio a mi lado en los escalones que bajaban al río, pero podía oír cómo todas esas inteligentes ruedecillas y clavijas giraban en su cabeza.

Un instante después suspiró y durante un segundo su aliento nubló el aire helado.

–Y bien, ¿qué tienes que hacer para volver a ver a Joey? ¿Qué quiere de ti la Señora, Kitty? Nunca llaman a nadie al Palacio sin un mal motivo. –Se quitó el sombrero de alas blandas que llevaba para cubrirse las cicatrices y empezó a hacerlo girar en las manos–. Me he quedado preocupado cuando Fitzpatrick te ha mandado a verla esta tarde. Por eso te he seguido. Pero ahora.

Por primera vez en lo que llevaba de día me sorprendí riéndome.

–¿Y qué tenías pensado para salvarme de los chicos de Lady Ginger, Lucca? ¿Ahogarlos en cal, quizá? ¿Batirte en duelo por mi honor con una brocha mojada en pintura? –Le sonreí, pero su expresión me congeló la sonrisa–. Lo siento, no debería haberte hablado así. Me alegro de que hayas venido a buscarme y sí, tienes razón: la Señora quiere... quiere que trabaje para ella. Y si tiene a Joey, no tengo elección, ¿no te parece?

Lucca manoseó nerviosamente el sombrero y arrancó algunos hilos del borde del ala.

–Pero ya trabajas para ella en el teatro. No lo entiendo. ¿Qué más quiere?

–Quiere que trabaje directamente para ella, creo. Como lo hacía Joey.

Volvió a hacer girar el sombrero y masculló algo en italiano. Bajé la vista hacia el agua, donde el gato muerto volvía a pasar flotando, rodeado de un manto de mugre atrapado en la marea entrante. Entendí cómo se sentía.

Vi que el gato giraba y giraba, entrechocando contra las piedras, y en ningún momento lo perdí de vista mientras le contaba a Lucca todo lo que había dicho Lady Ginger. Él asintió cuando mencioné a las chicas desaparecidas.

–Todos sabíamos que no se habían marchado. Y Alice... no es más que una niña –añadió, persignándose–, pero me sorprende oír que la propia Señora no estuviera detrás de lo ocurrido. ¿Quién se atrevería a entrometerse en los entresijos del Paraíso? No sé si esto hace que me sienta mejor o peor.

Solté un bufido.

–¿Y cómo crees que me hace sentir a mí ver que supuestamente debo ser yo quien descubra la suerte que han corrido todas? Fitzpatrick también está al corriente. Al parecer, «él me lo contará todo» –dije, imitando la peculiar voz aflautada de Lady Ginger.

Lucca me miró fijamente con su ojo sano y marrón. Probablemente habría sido un muchacho guapo de no haber sido por el accidente –ocurrido hacía tres años– con el fulgor de la candileja.

–¿Y dices que te ha preguntado si soportas bien las alturas? –quiso saber.

Asentí.

–Y me ha mirado las piernas, y me ha preguntado también si sé cantar.

Se rascó un poco de pintura que tenía pegada debajo de la uña del pulgar y miró después al río. Me fue imposible saber lo que pensaba. La campana que marcaba el turno de las seis empezó a sonar en los muelles y una sirena dio voz a su lamento desde la otra orilla del río. Lucca se levantó de un salto y volvió a ponerse el sombrero para disimular la cicatriz. Me tendió la mano.

–Vamos, Fannella, o llegaremos tarde. Me temo que tengo una idea muy acertada de lo que Fitzpatrick va a hacer contigo.

Capítulo tres

La jaula debía de medir aproximadamente un metro ochenta de altura por uno veinte de ancho. Era de metal pintado de dorado y tenía entreverados lazos tachonados de diamantes que serpenteaban entre las barras y brillaban a la luz de la lámpara. Digo «tachonados de diamantes» aunque, de hecho, los lazos estaban decorados con joyas de cristal como las que yo cosía a los corpiños de la señora Conway.

–Vamos, adentro, muchacha. Veamos si cabes.

Fitzy inclinó la jaula hacia atrás para que pudiera gatear dentro. No tenía puerta ni tampoco base. Lo que sí tenía era un columpio suspendido con cadenas y sujeto a un gancho atornillado al dosel superior.

Me quedé mirando la jaula sin decir nada.

–Vamos, Kitty. No tengo toda la noche.

Fitzy estaba irritado. Esa noche el espectáculo no había ido bien. Habíamos tenido problemas con un grupo de marineros que desde el gallinero no habían dejado de arrojar cosas a los ricachones de los palcos. Mientras la señora C estaba en escena, metida de lleno en su Serenata del ruiseñor ya al cierre de la primera mitad, una docena de hombres estaban en plena pelea de gallos al fondo del vestíbulo.

Un gran espejo francés había quedado totalmente destrozado y habían volcado una de las barricas de ginebra, lo que provocó que la consumición de toda una noche se colara por la tarima del suelo hasta la bodega.

A pesar de que habíamos cerrado temprano, habíamos tardado un par de horas en reparar los desperfectos. A mí me habían mandado al gallinero.

A la gente le gusta siempre decir que los marineros aguantan bien el licor porque tienen las entrañas bien entrenadas en el mar, pero a juzgar por mi experiencia –después de haber fregado– no hay peor trabajo que el de limpiar el gallinero del Gaudy después de haber tenido allí arriba a un grupo de marineros.

¡Qué olor más nauseabundo!

Bajaba con el tercer cubo lleno de vómitos por la escalera cuando Fitzy se acercó a la parte delantera del escenario. Se protegió los ojos del destello de las candilejas –siempre dejábamos un par encendidas después de un incidente para así poder ver con qué nos tocaba bregar– y estudió la sala con los ojos entrecerrados.

–¿Kitty? ¿Eres tú la del cubo que se mueve por ahí detrás? Tengo que hablar contigo.

Sentí que se me encogía el estómago más que la concha de una ostra. Desde que Lucca y yo habíamos vuelto tarde al Gaudy, no había tenido tiempo para nada salvo sujetar con alfileres y ocuparme en cuerpo y alma del vestuario de la señora C durante el resto de la noche. La señora C no se había tomado excesivamente bien mi ausencia.

La voz de Fitzy, pastosa por la ginebra, volvió a chirriar.

–Vamos, muchacha. Andando.

Fitzpatrick sabe lo que hay que hacer. Te lo contará todo después de la función de esta noche.

Había llegado la hora. Fuera lo que fuera lo que Lady Ginger y Fitzpatrick habían planeado, todo parecía indicar que había llegado mi hora de saberlo. Me di cuenta de que él habría preferido esperar a que hubiera terminado de limpiar para contármelo.

Dejé el cubo en el suelo y apoyé la fregona en una columna trenzada. Cuando llegué al escenario, Fitzy se había retirado a un lado y me esperaba delante de la puerta oculta tras una cortina que comunicaba directamente con la sala con sus oficinas. A juzgar por las manchas oscuras de su chaleco de rayas –prenda que luchaba por contener la consecuencia de su apetito–, era evidente que hasta él se había visto afectado por los altercados de la noche.

Fitzy era un hombre corpulento y normalmente yo hacía lo posible por mantenerme alejada de él. Se rumoreaba que en los viejos tiempos –después del circo y antes de que empezara a trabajar en los music halls– había sido uno de los matones más temidos de las calles, aunque a esas alturas ya solo le gustaba pegar a las mujeres. Entre las chicas del Gaudy gozaba de una no muy buena reputación.

–Por aquí.

Descorrió la deshilachada cortina de terciopelo rojo con la punta del bastón y abrió la puerta. Yo no había estado antes allí y me sorprendió ver que parecía más el salón de una dama que una oficina: estaba lleno de flores, porcelana, cojines y retales de vistosas telas colgando sobre unos biombos. Había hasta un mullido sofá cama cubierto con cojines de borlas desplegado delante de la chimenea.

–Pasa.

Debió de ver mi expresión, porque se echó a reír.

–Nada de eso, muchacha. No eres mi tipo. Demasiado flacucha.

Me empujó por la puerta y se dirigió a la pared del fondo, donde un biombo cubierto de chales y labrado como un dragón chino se alzaba delante de otra puerta.

–Pasaremos por aquí al taller. Necesito que... intentes algo.

Le seguí por un pasillo que llevaba hasta la parte trasera del teatro y desde allí cruzamos el pequeño patio adoquinado hasta los cobertizos donde Lucca solía trabajar con los decorados y los telones de fondo del Gaudy.

Ya era tarde y el frío que impregnaba la niebla que había subido antes desde el río prometía nieve. Fitzpatrick abrió con su llave la enorme puerta y la empujó con un traqueteo, dejando que el olor familiar de la pintura y de la trementina se colara en la noche. El taller estaba oscuro como una de las celdas del Fleet, como le gustaba decir a Abuela Peck, pero Fitzy no tardó en encender un par de lámparas y varias velas, dejando a la vista la gigantesca jaula dorada en el centro del suelo salpicado de serrín. Se acercó entonces a la jaula y la acarició afectuosamente como lo habría hecho con su perro favorito.

–Maravillosa, ¿verdad? Una preciosa obra de artesanía. La Señora, se llama, en lo que bien podríamos describir como un favor de unos amigos de la Fundición de Whitechapel.

Acarició con la punta del bastón uno de los laterales de la jaula y sonó una nota larga y musical.

–Un tono precioso.

Se detuvo, visiblemente admirado, al tiempo que la nota dejaba paso al silencio.

–Llegó el martes en una carreta. La recibimos entrada la noche, y me encargué yo personalmente. No es aconsejable dejar que la competencia vea tu próxima atracción. –Se volvió a mirarme y entrecerró los ojos–. Bien, según tengo entendido, Kitty, la Señora y tú habéis tenido hoy un pequeño tête-a-tête sobre un asunto.

Tragué saliva y asentí. Si había alguien que podía saber lo que había sido de Joey, ese alguien sin duda era Fitzy. A fin de cuentas, era el puño derecho de la Señora. Noté que se me aceleraba el corazón bajo el corpiño.

–Esta tarde, cuando he ido al Palacio, ella, quiero decir la Señora, ha dicho que mi hermano estaba...

–¡Basta!

De pronto la voz de Fitzpatrick sonó muy afilada.

–No quiero oír ni una palabra más sobre ese degenerado.

–Pero tengo que saberlo. La Señora dijo que estaba.

–Muerto... a ojos del mundo, ese joven lo está. Y es una bendición que así sea. Tú, por otro lado, estás muy viva y nos gustaría hacer uso de tu... potencial para asegurarnos de que todas nuestras muchachas del Gaudy y las de nuestros establecimientos hermanos también siguen estándolo. Sé que la Señora ya te ha hablado de esto.

Di un paso atrás. Estaba enfadada por lo que Fitzpatrick había dicho sobre Joey, aunque también aliviada. ¿Entonces estaba vivo? Eso era lo que había querido decir, ¿verdad? No pude contenerme. Aunque el viejo matón podía ser muy hábil con el bastón cuando el humor le superaba, mis palabras salieron a borbotones.

–¿Dónde está, entonces? La Señora me dijo que tenía que ayudarla a encontrar a las chicas si quería volver a ver a Joey. Creo que tengo derecho a saber lo que le ha ocurrido a mi hermano.

En el taller se hizo el silencio durante un momento. No se oía el crujido de las vigas y tampoco las ratas rascando las paredes, algo inusual, porque el lugar estaba infestado de esos sarnosos seres.

Fitzpatrick dio un paso adelante y realmente creí que iba a dejar caer sobre mí el peso del bastón, pero se limitó a sonreír... aunque no fue una sonrisa amistosa.

–Bien. Me gusta la gente con arrestos, y lo mismo les ocurre a los clientes. Esa, Kitty, es una de las razones. La Señora y yo te hemos seleccionado. Pero en lo que hace referencia a tus derechos, creo que pronto entenderás que no tienes mucho que decir al respecto. Tu hermano es propiedad de la Señora, tú eres propiedad de la Señora, yo soy propiedad de la Señora. Todos lo somos. así son las cosas.

Fitzy desprendía un olor a ginebra con el que vició el aire frío del taller. Vi que se le contraía el párpado derecho al hablar. Todos sabíamos que le gustaba terminar el día con un buen trago de algo fuerte, pero también se decía que últimamente también le gustaba empezar el día así.

El Paraíso nunca había sido un jardín del Edén de color de rosa, pero durante las últimas semanas se había vuelto amargo como el foso de un curtidor. Mientras le miraba, entendí que no era solamente el olor a ginebra lo que desprendía, sino que había algo más. Fitzy apestaba a miedo y eso no me resultó nada tranquilizador.

Estudié atentamente la jaula. La Señora y yo te hemos seleccionado. ¿Para qué?

Inspiré hondo.

–Oiga, yo quiero saber lo que les ha ocurrido a las chicas. Todos queremos saberlo. Alice Caxton... es casi una hermana pequeña para mí y para Peggy. Pero no entiendo qué es lo que se supone que debo hacer. Esto es trabajo para la poli, no para alguien como yo.

Fitzy se echó a reír y noté que me ardían las mejillas.

–Oh, vamos, muchacha, debes de saber a estas alturas que las últimas personas a las que Lady Ginger consultaría son los representantes de la ley. El Paraíso tiene sus propias reglas, así son las cosas. Creí que tu hermano te lo había contado. –Dio un paso más hacia mí–. A ella siempre le han gustado los muchachos guapos, Kitty. Y yo lo fui en su día, ¿puedes creerlo?

Tendió la mano y cogió un rizo que se me había soltado de un moño que llevaba en la nuca. Aparté la cara, evitando el hedor de su aliento, y solté un grito cuando tiró de mí con fuerza.

–Te pareces mucho a él, ¿lo sabías? Pero no te congratules. Jamás se me ocurriría tocarte. No después de...

Se interrumpió y se volvió a mirar a la jaula.

–Si quieres volver a ver a Joseph Peck, será mejor que cumplas las reglas.

Cerré los puños. «No dejes de pensar en Joey», me dije. «Está vivo y esta es tu oportunidad de verle».

Levanté la mirada hacia los diminutos ojos inyectados en sangre de Fitzy.

–Muy bien, ¿qué quiere que haga? ¿Y qué es, exactamente, esa ridiculez?

Me preparé para recibir una bofetada, pero él no pareció advertirlo. Hizo girar el mechón de cabello entre su índice y el pulgar durante un momento, lo soltó y se volvió de espaldas antes de acercarse a la jaula.

Me ajusté más el mantón alrededor de los hombros. Hacía un frío terrible en el taller, pero ese no fue el motivo de que me arrebujara como lo hice. De pronto me asaltó una intensa premonición sobre lo que estaba por llegar.

Fitzpatrick se volvió a mirarme y abrió los brazos con un ademán teatral. Al hacerlo, uno de los brillantes botones puestos a prueba en el pecho de su chaleco salió disparado al suelo, perdiéndose entre tintineos en un sombrío rincón.

–Esta, señorita Kitty, es tu jaula, y cuando hayamos trabajado contigo en tu nuevo número para The Gaudy (un número que, en confianza, predigo que se convertirá en la envidia de todos los music halls de Londres), colgarás a veinte metros sobre las cabezas de nuestro público, seis noches a la semana, y girarás y cantarás para ellos como un pardillo.

¿Soportas bien las alturas?

De pronto las peculiares preguntas de Lady Ginger tuvieron sentido.

–Pero yo no soy actriz, señor Fitzpatrick. No soy más que una costurera. Jamás he pisado un escenario.

–Te he oído cantar, Kitty Peck. Tienes una voz dulce y una buena figura... para aquellos a los que le gustan las de tu tipo. Los chicos me han dicho que no le tienes miedo a la grúa y, por supuesto... –sus gruesos labios se retorcieron hasta esbozar una malvada sonrisa bajo su descolorida barba pelirroja–, tendrás que hacerlo si quieres volver a ver a tu querido hermano. –Escupió estás dos últimas palabras como si su sabor fuera amargo–. Mientras estés suspendida sobre el teatro, cantando hermosas canciones y realizando hermosos números acrobáticos, serás nuestros ojos. Desde tu incomparable atalaya estarás al corriente de las idas y venidas que tendrán lugar en la sala. y no solo en The Gaudy, sino que irás turnándote en todas las demás. Y si ves algo que pueda sernos de ayuda, nos lo comunicarás.

Se volvió hacia la jaula.

–Tendrás que ir con cuidado con la pintura aquí, a la derecha, porque está todavía fresca. He tenido a tu novio pintándola durante estos dos últimos días. A decir verdad, ha hecho un buen trabajo, teniendo en cuenta que es un pobre macarroni. Vamos, sube, muchacha. Probemos si el tamaño es el adecuado.

Capítulo cuatro

Las plumas de la estola de intenso tono púrpura fuertemente ajustada al cuello de Jenny Pierce se agitaron cuando respiró.

Jenny tenía la cara como una plancha de hierro muchos días de la semana, pero ese día, el modo en que movía su prominente mandíbula –contraída del todo y presa de pequeñas sacudidas en los laterales– le daba el aspecto de un boxeador con vestido. Obviamente estaba buscando pelea.

Se recostó contra la puerta, se cruzó de brazos y recorrió la habitación con la mirada. Soltó un bufido y las plumas baratas que tenía bajo la barbilla volvieron a bailotear.

–Y encima tienes chimenea, Kitty. Vaya, vaya, estás hecha una auténtica damisela con suerte.

Peggy no pudo seguir conteniéndose.

–Si no tienes nada agradable que decirle a Kitty, yo en tu lugar me largaría.

Estaba de rodillas detrás de mí, tirando con tanta fuerza de los lazos del corpiño de lentejuelas y clavándomelo hasta tal punto en la cintura que, el primer día que había practicado con él, me había desmayado. Afortunadamente, en aquella ocasión estaba a tan solo un par de metros sobre el suelo.

–Sabes muy bien por qué tiene una chimenea, Jenny Pierce. Si tú fueras a colgar sobre las cabezas de los clientes y tuvieras que hacer las cosas que ella tiene que hacer esta noche, también tú desearías un poco de calor en los huesos. –Peggy volvió a arrodillarse y tiró nuevamente de los cordones. Contuve el aliento–. Lo siento, Kitty, pero Fitzy ha sido muy claro sobre cómo quiere verte aparecer esta noche: frágil, como si un hombre pudiera partirte por la mitad con sus propias manos, ha dicho. –Se estremeció antes de añadir por lo bajo–: Viejo pervertido.

Inspiré hondo, me incliné hacia delante y me agarré al respaldo de la silla que tenía delante mientras Peggy tiraba más y más.

–No te preocupes –dije–. Usa el pie si eso te ayuda. No nos conviene decepcionarle, ¿no te parece?

No pretendía ser sarcástica. Quizá no fuera el tipo de Fitzpatrick, pero desgraciadamente Peggy, con su generosa figura y su espesa mata de rizos oscuros, sí lo era. La señora C y él tenían un acuerdo desde tiempos inmemoriales, aunque eso no impedía que Fitzpatrick sacara a pasear al perro a otros parques, por así decirlo... o al menos que lo intentara. Cuando estaba achispado, arrinconaba a Peggy en algún lugar oscuro, empezaba a manosearla y se ponía violento cuando nada ocurría. En un par de ocasiones ella había aparecido en The Gaudy con un ojo morado o con un cardenal del tamaño de una huella de bota cruzándole los hombros. En esas ocasiones le pedíamos prestada la caja de pinturas a la señora C e intentábamos disimular los moratones.

Peggy no quería que su Danny se enterara. Él era un tipo decente, pero con mucho genio, y de haber sabido lo que Fitzy le había hecho a su chica no habría dudado un solo segundo en hacérselo pagar, y eso no habría sido bueno para nadie. Si bien es cierto que Fitzy doblaba a Dan en edad y parecía un sofá mal relleno, todavía era capaz de soltar un puñetazo con el que podía tumbar a un holandés. Yo le había visto enfrentarse a grupos de holandeses corpulentos y altos recién bajados de las gabarras y cargados hasta arriba de ginebra. y si hubiera tenido que apostar por el resultado de uno de esos encuentros, no habría dudado dónde poner mi dinero.

Supongo que así son las cosas: cuando has aprendido a sobrevivir en las calles, los movimientos se te graban en la cabeza como la coreografía del baile de un coro, o como mi rutina en la jaula. No tienes ni siquiera que pensar en ello, porque tus múscu 1 os saben exactamente lo que tienen que hacer. A veces, cuando veía a Fitzy sacudir a un marinero borracho, me hacía una idea de cómo debía de haber sido en sus tiempos. La verdad sea dicha, debajo de toda esa carne quizá incluso podría haber sido el tipo de Peggy... en otro tiempo, claro está.

Pero Peggy tenía ahora al grandullón Danny Tewson y no dejaba de repetirme que un día no muy lejano la pareja recogería sus cosas y se marcharían del Paraíso. Costaba imaginarlo. Danny me caía bien, era bueno con Peggy y era además uno de los mejores técnicos de los teatros, aunque Lucca decía que si anotabas sus deudas de juego en hojas distintas y las ponías en fila en el suelo, podías andar sobre ellas desde la escalera de acceso al Gaudy hasta las Kidney Stairs del río... antes de plantearte largo y tendido la posibilidad de arrojarte al agua.

Yo nunca le dije nada de eso a Peggy. Éramos muy respetuosas con los secretos de la otra. No era asunto mío en qué líos anduviera metido su hombre, y si el asunto la tenía preocupada, ella jamás me dijo nada. Estaba más ocupada en intentar por todos los medios que Danny no se enterara de las intenciones de Fitzy y la verdad es que no la culpaba por ello.

Una vez ocurrió cuando Peggy bajó a representar un Sylvan Interlude con otras dos chicas. Aunque yo no he estado nunca más allá de Lambeth y mentiría si dijera que he visto a muchas ninfas del bosque divirtiéndose, jubilosas, juraría que llevan mucha más ropa encima que las ligeras prendas con las que supuestamente se habían disfrazado. En cualquier caso, Peggy no pudo salir a escena esa noche porque tenía en el cuello un moratón del tamaño y la forma de una mano de hombre, dedos incluidos. Le puse un paño sobre los hombros, cubriéndole con él hasta las orejas, y la mandé a casa. Luego le dije a Dan que había pillado un fuerte resfriado y que no podía hablar, lo cual no era del todo incierto.

No es mi intención dar una idea equivocada sobre Peggy. No era una chica dura como Jenny Pierce. De hecho, era exactamente lo contrario. Peggy era afectuosa y reconfortante, y cuidaba de la pequeña Alice como una madre. Pensándolo bien, eso era probablemente lo que al viejo Fitzy le gustaba de ella. Intuyo que le recordaba a la señora Conway en sus buenos tiempos, cuando los dos eran jóvenes y el futuro era un camino de rosas a la luz de la luna. Y eso era a la vez lo que provocaba su enojo.

No, Peggy era mi amiga y, a juzgar por cómo habían ido las cosas en los teatros desde que había corrido la voz sobre mi nuevo número, yo me alegraba por ella más que nunca. No le había contado por qué Fitzpatrick me había seleccionado a mí para ser su pajarillo enjaulado, pero Peg no era tonta. Sabía que algo ocurría y esperaba a que se lo contara cuando lo creyera oportuno.

–Aprieta cuanto quieras. Vamos, estira otra vez, estoy a punto. –Me preparé, agarrándome bien a la silla, e inspiré hondo de nuevo.

Jenny sorbió. Seguía apoyada contra la puerta.

–Quiere que parezcas frágil, ¿verdad? ¿Como algo que pudiera romperse y hacerse añicos si se precipitara al suelo? –Le brillaron los ojos maliciosamente y una sonrisa malvada le torció las comisuras de los labios.

Peggy volvió a levantarse. Seguía con los cordones del corpiño firmemente agarrados en las manos y yo me incorporé bruscamente, separándome de la silla cuando se movió.

–Siempre has sido una arpía, pero esto ya es demasiado. ¿De verdad te gustaría ocupar esta noche el lugar de Kitty? ¿Te gustaría que te colgaran allí arriba en esa maldita cosa? Puede que esté cubierta de hermosos lazos y brillantes joyas, pero te diré lo que es: es una trampa mortal sin tan siquiera una red o un cuerda con la que salvarte cuando... si...

Peggy vaciló y soltó un poco los cordones que tenía en las manos.

–Perdona, Kitty. No pretendía.

Durante un instante se hizo el silencio en la habitación, solo interrumpido por el chisporroteo del pequeño fuego en la chimenea. Era de vital importancia poder estar caliente antes de una actuación. Así lo había dicho Madame Celeste.

Durante aproximadamente toda la semana anterior, e incluso durante la Navidad, que en cualquier caso tampoco significaba demasiado para mí, me había pasado los días enteros en la cavernosa buhardilla de Madame Celeste, aprendiendo a utilizar el trapecio que la había convertido en una estrella en la época en que Fitzy empezaba su andadura como empleado de circo en Irlanda. La vieja mujer bebía como un obrero y al mirarla ahora era imposible creer que alguien con tan prodigiosa corpulencia pudiera haber sido capaz de hacer subir su cuerpo por los escalones de una taberna, y mucho menos encaramarse a la plataforma de un columpio volador a veinticinco metros de altura. Sin embargo, conocía muy bien el oficio.

Fitzy decía que había sido la artista aérea más deslumbrante que había visto la ciudad de Dublín, y los carteles descoloridos y de esquinas parcialmente enrolladas que decoraban la sucia escalera que subía a su buhardilla mostraban a una hermosa y ágil joven que planeaba en el aire como un ángel pintado.

Ahora no era más que un amasijo de carne, embutida en lo que parecían los deshilachados jirones de unas cortinas de borlas de algún salón. Tan solo los brillantes ojos negros y la inverosímil confección de espeso pelo negro recogido sobre la coronilla apuntaban tímidamente a una conexión muy remota con la muchacha voladora cuyas imágenes decoraban la escalera.

Lo primero que deberíamos decir es que la buhardilla de Madame Celeste era inmensa. Debía de ocupar la superficie de cuatro casas. Cuando abrí de un empujón la pequeña portezuela situada en lo alto de las escaleras no esperaba encontrar de pronto un espacio tan amplio delante de mí... y también sobre mí. Era como una de esas ilusiones ópticas de Swami Jonah. Swami tenía una caja mágica que era más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Según él mismo me había dicho, estaba hecha con espejos. Madame Celeste tenía un espejo de seis metros de altura apoyado contra la pared de la izquierda. Seguramente debía de haber existido como mínimo una planta más sobre nosotros, pero la habían quitado, dejando por tanto a la vista el entramado de vigas que se elevaban en las alturas bajo la cara inferior del tejado.

El lugar apestaba a sudor y a orines de gato. A decir verdad, no era demasiado sorprendente: cuando entré en la reverberante habitación, una docena de pares de ojos amarillos se volvieron a mirarme. La anciana se balanceó hasta ponerse en pie y dio unas palmadas al tiempo que los ahuyentaba con pequeños gritos. Cuando los gatos salieron huyendo hacía las escaleras, Madame Celeste asintió para sus adentros y acarició distraídamente la petaca de cuero que llevaba en la cadera. No pareció muy capaz de enfocar sobre mí la mirada.