Klassensolidarität, Autonomie, Selbstorganisation E-Book

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unrast Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Streikende Kurierfahrer*innen in Brasilien, organisierte Logistikarbeiter*innen in Italien, Basisgruppen in der Schweiz und Deutschland, verdeckte Proteste indonesischer Wanderarbeiter*innen in Taiwan, eine Besetzung in Griechenland, die sich gegen die Touristifizierung wehrt, brennende Baustellen und kollektive Enteignungen in den USA: Weltweit und auf unterschiedliche Art und Weise versuchen Proletarisierte dem Todeskult des Kapitals etwas entgegenzusetzen. Die in diesem Buch zusammengetragenen Reflexionen und Kampferfahrungen von Gruppen und Einzelpersonen aus unterschiedlichsten Ecken der Welt analysieren die Stärken und Probleme gegenwärtiger Kämpfe aus einer antikapitalistischen, autonomen und selbstorganisierten Perspektive. Die Themengebiete ›Arbeitskämpfe und Basisarbeit‹, ›Widerstand gegen die Stadt des Kapitals‹ sowie ›Repression und revolutionäre Strategie‹ werden durchleuchtet, ohne einer Hierarchisierung von Kampfmethoden und Taktiken zu verfallen. Denn die Frage nach einer angemessenen Praxis lässt sich weder pauschal noch ideologisch beantworten. Eine Annäherung an die Antwort kann nur in den Kämpfen selbst und in der Auseinandersetzung mit den konkreten sozialen Umständen und den damit verbundenen Kräfteverhältnissen gefunden werden. Mit Beiträgen von Samia Dinkelaker, Ralf Ruckus, S.I. Cobas, Solidarisch in Gröpelingen,Vogliamo Tutto, Gruppe Pikralides/Rosa Nera, Anarchistische Föderation Santiago, Julian Francis Park, NO MORE Komitee, Anarchistische Gruppe Eclosion, einigen Mitgliedern von Die Plattform und anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

M. Lautréamont ist in einer antiautoritär-kommunistischen Gruppe organisiert, ist Übersetzer und Teil der Redaktion des Ajour Magazine.

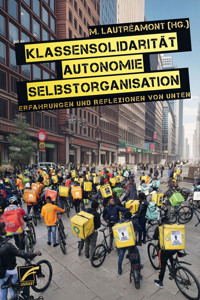

M. Lautréamont (Hg.)

Klassensolidarität, Autonomie, Selbstorganisation

Erfahrungen und Reflexionen von unten

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar

M. Lautréamont (Hg.):

Klassensolidarität, Autonomie, Selbstorganisation

1. Auflage, August 2024

eBook UNRAST Verlag, Dezember 2024

ISBN 978-3-95405-207-3

© UNRAST Verlag, Münster 2024

www.unrast-verlag.de | [email protected]

Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Felix Hetscher, Münster

Satz: Andreas Hollender, Köln

Inhalt

Vorwort

I. Arbeitskämpfe und Basisarbeit

Um grupo de militantes na neblinaDie App zum Absturz bringen. Wilde Proteste von Kurierfahrer*innen in Brasilien

Samia Dinkelaker & Ralf RuckusAnmerkungen zur Klassenzusammensetzung indonesischer Wanderarbeiter*innen in den Fabriken Taiwans

S.I. Cobas & M. LautréamontDie Angst überwinden. Das migrantische Proletariat Italiens wehrt sich

IGA BaselKollektive Selbstermächtigung durch gemeinsames Kämpfen

Solidarisch in GröpelingenGesellschaft verändern heißt Macht von unten aufbauen – aber wie und mit wem?

Ada Amhang & M. LautréamontSich in unserer Klasse verankern. Solidarität von unten während der Pandemie

Ada AmhangZürich Solidarisch – Über solidarische Beziehungen zur Revolution

VOGLIAMO TUTTOBasisorganisierung: Unterschiedliche Modelle im Gespräch

II. Widerstand gegen die Stadt des Kapitals

Gruppe Pikralides / Besetzung Rosa NeraRosa Nera und die Saat der Hoffnung. Widerstand gegen die Kommerzialisierung des Kastelli-Hügels in Kreta

Pradl für AlleRefugee-Proteste und der Kampf gegen Wohnungsnot in Innsbruck/Tirol

IG der Bewohner*innen und Benutzer:*innen der Stefanini-Liegenschaften (IGBBSL)Die Interessen der armen Stadtbewohner*innen verteidigen

Anarchistische Föderation SantiagoDie Wohnungsfrage erweitern: Vergangene und gegenwärtige Wohnungskämpfe in Chile

Julian Francis ParkSabotage, Mietstreiks und duale Macht. Mieter*innenkämpfe in den USA

Uvilla-Squat KituKultur oder radikale Politik?

III. Anti-Repressionsstrukturen und revolutionäre Strategien

Solidaritätsfonds für gefangene und angeklagte Revolutionär*innen aus GriechenlandBis jeder Knast in Trümmern liegt

NO MORE KomiteeNo more racism, No more profiling, No more fear, United against police controls!

Anarchistische Gruppe EclosiónKämpfende Gemeinschaften und Selbstorganisation

Einige Mitglieder der PlattformSkizze einer revolutionären Strategie

Kontaktinformationen

Anmerkungen

Vorwort

Das vorliegende Buchprojekt entstand aus der Idee heraus, Kampferfahrungen aus unterschiedlichen Orten der Welt auszutauschen. Denn m.E. sollten transnationale Netzwerke gestärkt und eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Debattenkultur entwickelt werden. Leider ist die transnationale Kommunikation zwischen antiautoritären und kapitalismuskritischen Einzelpersonen und Gruppen jedoch nur schwach ausgeprägt. Es gibt zwar Projekte, die versuchen, dieses Manko anzugehen, doch ihre Relevanz ist gesamtgesellschaftlich marginal. Die gegenwärtige politisch-soziale Irrelevanz ist jedoch nicht mit inhaltlicher Irrelevanz gleichzusetzen. Daher stehen die Erfahrungen innerhalb sozialer Kämpfe und die Analyse ihrer Stärken und Schwächen im Zentrum dieses Buches. Auch wenn die Beiträge unterschiedliche Taktiken und Methoden besprechen und nicht eine einheitliche politische Linie verfolgen, so eint sie doch eine universalistische Perspektive. Eine Perspektive, die u. a. danach trachtet, am Gemeinsamen in der Differenz festzuhalten und gegenwärtige soziale Konflikte aus einer antikapitalistischen Perspektive und von unten zu vertiefen. Zugleich sind gegenwärtige Kampferfahrungen immer auch durch Vergangenes inspiriert und beeinflusst. Es ist alles andere als unwichtig, die vergangenen Widerstandserfahrungen der Unterdrückten als praktisches kollektives Gedächtnis am Leben zu halten. Egal ob der Sturz der Vendôme-Säule während der Pariser Kommune 1871, die niedergerissenen Statuen im Zuge der Massenproteste nach der Ermordung von Georg Floyd, die brennenden Barrikaden der 68er-Bewegung oder die Flammen des Aufstands von 2019 in Chile: Unsere Verbundenheit mit all jenen Menschen, die für eine andere Gesellschaft gekämpft haben und es weiterhin tun, darf nicht in Vergessenheit geraten. Es geht nicht um Mystifizierungen, sondern um die Weigerung, einer entpolitisierten Geschichtsauffassung aufzusitzen, die davon ausgeht, dass die vergangenen Kämpfe nicht die unseren sind, oder dass die Kämpfe in anderen Regionen der Welt nicht mit unseren verbunden sind. Diese Verbundenheit anzuerkennen, bedeutet nicht, die direkt Betroffenen in ihren Kämpfen repräsentieren zu wollen, sondern ein grenzübergreifendes Band herzustellen, das in der Totalität nicht nur eine analytische Kategorie erblickt, sondern eine praktische Solidarität, die gepflegt und gefordert werden muss. Denn trotz den historisch-sozialen Differenzen finden in vielen Kämpfen Menschen zusammen, denen die Entscheidungsmacht über das eigene Leben durch die herrschenden Strukturen entrissen wurde. Sie versuchen durch verschiedene, autonome und selbstorganisierte Kampfformen, fernab vom Staat und den politischen Parteien, die Normalität zu durchbrechen und, im Falle von Revolten, eine Community zu errichten, deren Zusammenleben auf gegenseitiger Hilfe basiert und in der sich jede Person frei entfalten kann, fernab von ökonomischen, rassistischen oder sexistischen/heterosexistischen Strukturen. Dass dabei vor allem in moderneren Kämpfen und Aufständen die Frage nach der Produktion nur selten gestellt wird und dass sie nach einem flüchtigen aber heftigen Aufbäumen wieder verschwinden, sind jedoch leider einige der Schwächen derselben.

Linke Perspektivlosigkeit

Im flüchtigen Charakter vieler Revolte der letzten Jahre spiegelt sich u.a. auch eine allgemeine linke Perspektivlosigkeit. In der aktivistisch geprägten Linken gibt es die Tendenz, von Kampagne zu Kampagne zu springen und viele Ressourcen in Aktionen und Veranstaltungen zu investieren. Der aktivistische Habitus wird von einem Drang nach unmittelbaren Errungenschaften dominiert, der im schlimmsten Fall ein allgemeines Gefühl der Enttäuschung hervorruft. Vor allem dann, wenn die begrenzten Interventionsmöglichkeiten nicht den gewünschten Effekt haben. Das kann so weit gehen, dass der eigene Aktivismus zum Selbstzweck erhoben wird. Im Strudel der selbstreferenziellen Rituale – die typisch für die neoliberale Subjektivierung sind, die die Kategorie des Sozialen negiert und das eigene Ich überbewertet – münden so die guten Absichten in einem Projekt, das hauptsächlich der eigenen politischen Selbstvergewisserung dient. Das Projekt einer staaten- und klassenlosen Gesellschaft gerät dadurch immer mehr in den Hintergrund.

Dass Gruppen einen Schritt zurück machen, die eigene Praxis und die gegebenen Kräfteverhältnisse reflektieren und auswerten, passiert leider nur selten. Viel eher stürzen sich Menschen mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus in die nächste Kampagne, bis Burnout-Symptome oder Frustration sich breitmachen. Unter diesen Voraussetzungen ist es schwierig, eine langfristige Perspektive zu entwickeln, die dringend nötig wäre, wenn Revolten zu soziale Revolutionen werden sollen.

Die Gruppen und Einzelpersonen, die sich an diesem Buchprojekt beteiligen, versuchen, der linken Perspektivlosigkeit und der Schnelllebigkeit vieler politischer Projekte zu entfliehen, und analysieren verschiedenste Kampferfahrungen von unten. Ihre Beiträge sind in drei Themenblöcke eingeteilt: ›Arbeitskämpfe und Basisorganisierung‹, ›Widerstand gegen die Stadt des Kapitals‹ und ›Anti-Repressionsstrukturen und revolutionäre Strategie‹. Es war für mich wichtig, nicht nur Teilkämpfen einer bestimmten Region Platz zu geben, sondern eine geografische Vielfalt anzustreben und Texte über verschiedene Kampfmethoden zu sammeln. Mit Beiträgen aus Brasilien, Chile, Ecuador, Taiwan, Italien, Griechenland, Spanien, Deutschland, Schweiz und den USA ist zumindest eine gewisse transnationale Vielfalt garantiert.

Das Buchprojekt ist im Verlaufe der letzten zwei Jahre entstanden. Ich habe viele der hier abgedruckten Texte übersetzt, Interviews geführt und verschiedene Gruppen angeschrieben und sie um einen Beitrag gebeten.

Arbeitskämpfe und Basisarbeit

Im ersten Themenblock fokussieren sich die Beiträge auf wilde oder verdeckte Proteste, Basisgewerkschaften, Stadtteilgewerkschaften und Solidarische Netzwerke. Die vom Operaismus inspirierte Gruppe aus Sao Paolo Um grupo de militantes na neblina analysiert wilde Kurier*innenproteste in Brasilien, während Samia Dinkelaker und Ralf Ruckus die Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die Widerstandsformen von indonesischen Wanderarbeiter*innen in Taiwan untersuchen. Dabei rekurrieren sie auf ein operaistisches Konzept: Sie unterscheiden zwischen technischer und politischer Klassenzusammensetzung und versuchen »den Zusammenhang zwischen bestimmten Produktions- und Reproduktionsweisen auf der einen Seite und den Verhaltens-, Protest- und Selbstorganisationsformen von Arbeiter*innen auf der anderen« zu erfassen. Denn die Arbeitsbedingungen, die konkrete Organisationsform der Arbeit, bestimmt auch maßgeblich, ob und wie sich Arbeiter*innen zur Wehr setzen.

Während die ersten zwei Beiträge sich auf Kampfformen beziehen, die nicht auf festen und längerfristig ausgerichteten Organisationsformen basieren, verfolgen die Basisgewerkschaften S.I. Cobas aus Italien und die IGA Basel andere Ansätze. Martino der S.I. Cobas erzählt in einem Interview über die Kämpfe migrantischer Logistikarbeiter*innen in Italien, die Konflikte mit traditionellen Gewerkschaften und über die Verbesserungen, die durch Arbeitskämpfe erreicht wurden. In einem weiteren Interview stellen David Maurer und Jules Pregger die 1989 gegründete Basisgewerkschaft IGA-Basel vor. Die zwei IGA-Mitglieder erzählen über die Gründungsgeschichte, aktuelle Kämpfe, Arbeitsrechtsberatungen und über die Themen und Kämpfe fernab von Arbeitskonflikten, in denen die IGA involviert ist.

Die Stadtteilgewerkschaft Solidarisch in Gröpelingen (SiG) aus Bremen hingegen präsentiert in ihrem ausführlichen Beitrag die Erfahrungen, die sie seit ihrer Gründungsphase gemacht hat und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden. Insbesondere der seit Ende 2020 eingeführte ›Beratungs-Organisierungs-Ansatz‹ (BOA) steht dabei im Vordergrund. Diese praktische Ausrichtung ist aus einem Reflexionsprozess innerhalb der Gruppe entstanden und ist »eine Kombination aus Beratung, verbindlicher Mitgliedschaft, Vollversammlungen, Aktionen, politischer Bildung und unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten«. Die Genoss*innen von Solidarisch in Gröpelingen unterstreichen dabei die Wichtigkeit dieses Ansatzes, den sie als »Grundlage für den Aufbau einer sozialen Bewegung« verstehen. Im Anschluss besprechen Ada Amhang und ich das Corona-Solifon, im Zuge dessen die subkulturelle Selbstisolation linksradikaler Politik in der Schweiz auf Grundlage einer konkreten Praxis kritisiert wurde: Nicht die Ideologie oder der Szenehabitus, sondern die Lebensrealität der Proletarisierten standen – trotz aller Widersprüche – dabei im Zentrum. Das Corona-Solifon wurde 2021 eingestellt, aber die dadurch gemachten Erfahrungen wurden durch die Basisgruppe Zürich Solidarisch noch im selben Jahr weitergetragen. In einem weiteren Text vertieft Ada Amhang die Praxis von Zürich Solidarisch und fokussiert sich auf die sozialen Beziehungen, die im Rahmen von Basisarbeit entstehen. Sie fragt, in was für einem Verhältnis sie zu einem revolutionären Wandel stehen. Gegenwärtige Widersprüche, Stärken und Probleme von Basisarbeit werden ebenso beleuchtet wie die Möglichkeiten einer Auffassung der Revolution, die das Zwischenmenschliche wieder in den Mittelpunkt stellt, ohne dabei strukturelle Machtverhältnisse außer Acht zu lassen.

Um den Themenblock abzuschließen, berichtet die Berliner Gruppe VOGLIAMO TUTTO über eine Diskussionsrunde über revolutionäre Basisarbeit im Rahmen eines internationalen linksradikalen Sommercamps, das im September 2023 stattfand. An der Diskussion beteiligten sich neben den arbeitskampfbezogenen Gruppen Red de Apoyo Laboral aus Madrid die mittlerweile aufgelöste Gruppe Grupo Laboral de Sants aus Barcelona, die Basisgewerkschaft Horeca United aus Amsterdam sowie das bereits erwähnte Solidaritätsnetzwerk Solidarisch in Gröpelingen. Im Text werden die unterschiedlichen basisorganisatorischen Ansätzen präsentiert und besprochen.

Widerstand gegen die Stadt des Kapitals

Der zweite Themenblock dreht sich rund um die Wohnungsfrage und den Widerstand gegen einen durch das Kapitalverhältnis geformten und vereinnahmten städtischen Raum. Die Gruppe Pikralides der Besetzung Rosa Nera in Kreta berichtet über ihren Kampf gegen die Touristifizierung des Hügels, auf dem sich das Squat befindet. Die Genoss*innen erzählen, wie sie innerhalb von fast einem Jahr eine szeneübergreifende Solidarität aufbauen konnten, die in der Lage war, der Repression des griechischen Staates etwas entgegenzusetzen.

Auch der Beitrag aus Österreich der Gruppe Pradl für Alle bewegt sich fernab einer Praxis, die rund um eine subkulturelle Besetzer*innenidentität kreist: Im Herbst 2022 besetzten Aktivist*innen ein Hotel in Innsbruck als Solidarität mit geflüchteten Menschen. Der Text beschreibt die Wohnungslage in der teuersten Stadt Österreichs und den Widerstand gegen die repressive und rassistische Migrationspolitik Europas.

Die 2014 gegründete Interessengemeinschaft der Bewohner*innen und Benutzer*innen von Stefanini-Liegenschaften (IGBBSL) wendet sich in ihrem Text der Wohnungslage in Winterthur zu, eine Stadt im Kanton Zürich. Sie legen das Businessmodell des Slumlords Stefanini dar – er gehörte vor seinem Tod 2018 zu den 300 Reichsten der Schweiz – und erzählen über den Kampf gegen die Vertreibung der armen Stadtbewohner*innen. Dabei berichten sie u.a. über ihre Organisationsform, über die Aktionen, die sie durchgeführt haben, und über Perspektiven und Probleme in ihrer Organisierungserfahrung. Die IGBBSL ist deshalb interessant, weil es viele Stefanini-Häuser gibt – einige sind besetzt, andere nicht – und unterschiedliche Menschen im Widerstand zusammenkommen.

Nach dem Exkurs in die Schweiz geht es nach Südamerika, nach Chile um genau zu sein. Die Anarchistische Föderation Santiago bespricht die Geschichte und Gegenwart der dortigen Wohnungskämpfe. Im Zuge eines Entagrarisierungsprozesses im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erlebte die ehemalige Landbevölkerung eine Proletarisierung und es entstanden die ersten Armenviertel. Der Text bespricht, auf was für Kampfmethoden die Menschen zurückgriffen und was für einen Einfluss Kommunist*innen und Anarchist*innen dabei hatten. Der Beitrag bleibt jedoch nicht in der Vergangenheit stehen, sondern schlägt eine Brücke zu gegenwärtigen Kämpfen im neoliberal geprägten städtischen Raum.

Von Südamerika geht es weiter nach Nordamerika. Julian Francis Park erzählt über Wohnungskämpfe in den USA. Er plädiert für eine Vielfalt der Kampfmethoden: Vom Aufbau einer Mieter*innen-Gegenmacht bis zu Mietstreiks und Sabotageakten. Park bespricht ausführlich die Sabotageakte in Philadelphia, die seit Jahren hauptsächlich von Insurrektionalist*innen ausgeführt werden. Dabei geht er der Frage nach, wie militante Methoden mit anderen Kampfmitteln verbunden werden können und was es braucht, um eine revolutionäre Mieter*innenbewegung aufzubauen.

Einige Besetzerinnen des 2013 besetzten Uvilla Squat in Quito, Ecuador schließen den Themenblock mit einem Beitrag ab, der einen Einblick in ihre Selbstorganisationserfahrung gibt. In Quito gibt es keine Besetzer*innenszene wie in vielen europäischen Städten und die Genoss*innen des Uvilla Squats haben viele Jahre der Debatten und Diskussionen über die Ausrichtung der Besetzung hinter sich. Sie erzählen, wie sie von einem kulturell orientierten Squat, zu einem Squat wurden, das sich explizit als Teil eines radikalen politischen Projekts versteht. Zudem berichten sie über die versuchte Räumung im Herbst 2023 und wie sie diese vorübergehend abwenden konnten.

Anti-Repressionsstrukturen und revolutionäre Strategien

Der letzte Themenbereich des Buches fasst zwei verschiedene Themenblöcke zusammen: Zum einen solidarische Strukturen gegen Repression und zum anderen Überlegungen zu weiterführenden revolutionären Perspektiven, die über verschiedene Teilkämpfe hinausgehen. Der Solidaritätsfonds für gefangene und angeklagte Revolutionär*innen aus Griechenland (SGARG) entstand 2010 im Rahmen der griechischen Staatsschuldenkrise. Die Regierung erhielt ein Rettungspaket der Euro-Staaten und des IWF und führte Sparmaßnahmen ein, die zu massiven Protesten führten – alles nur zwei Jahre nach der Ermordung des 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos, die eine regelrechte Revolte entfachte. Der SGARG berichtet über seine Aktivitäten und über die aktuelle Repressionswelle.

Aus der Schweiz gibt uns das NO-MORE Komitee aus Basel einen Einblick in ein wichtiges Thema, das hierzulande zu wenig Aufmerksamkeit erhält: Die rassistische Polizeigewalt, die auch in der Schweiz für mehrere Morde verantwortlich ist – denken wir etwa an Mike Peter Ben (2018) und Roger Nzoy (2021). Das Komitee wurde im Jahr 2022 gegründet und ging aus dem Sans-Papiers-Kollektive Basel (S-PK Basel) hervor. Es besteht sowohl aus Menschen, die von Racial Profiling betroffen sind, als auch von solchen, die es nicht sind. Sie erzählen von ihrer Gründungsphase, ihren Praxiserfahrungen, der Notwendigkeit, der Ohnmacht kollektiv etwas entgegenzusetzen, und von den unmittelbaren Verbesserungen und revolutionären Ambitionen.

Die zwei letzten Texte dieses Sammelbandes sind Anregungen, um über die verschiedenen Teilkämpfe hinauszugehen. Die anarchistischen Gruppe Eclosión aus Barcelona reflektiert in ihrem Text über den Begriff der ›Community of Struggle‹, den sie als Fundament revolutionärer und autonomer Organisationsformen versteht, vor allem zu Zeiten, in denen es keine kollektive Arbeiter*innenidentität mehr gibt. Sie geht der Frage nach, wie die soziale Atomisierung überwunden und eine antikapitalistische Gegenmacht konstituiert werden kann.

Auch wenn der letzte Text des Buches einiger Mitglieder der anarchakommunistischen Organisation Die Plattform sich auf ähnliches Terrain vorwagt, unterscheiden sich ihre Anregungen von denen der Genoss*innen aus Barcelona. Die Genoss*innen der Plattform präsentieren in ihrer »Skizze einer revolutionären Strategie« ihre aktuellen Überlegungen in Bezug darauf, was einen revolutionären Prozess ausmacht und was welche Rolle ihrer Meinung nach die organisierten Sozialrevolutionär*innen einnehmen sollten. Ihre theoretischen und praktischen Überlegungen verstehen sie als Diskussionsbeitrag und nicht als vorgefertigtes und fixes Konzept. Der rote Faden ihres Beitrags orientiert sich stets an der Frage, wie eine revolutionäre Bewegung heutzutage aufgebaut werden kann.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, weichen die in den verschiedenen Beiträgen vorgeschlagenen Methoden und Mittel teilweise stark voneinander ab, doch zum Teil gibt es auch Überschneidungen. Auch wenn ich persönlich mit einigen Ansätzen mehr als mit anderen anfangen kann, so denke ich doch, dass alle Texte interessante Diskussionspunkte aufwerfen.

Wenn auch nur einer der Texte eine Debatte unter Genoss*innen auslöst oder dazu beiträgt, dass sich Leute untereinander vernetzen, ist das Ziel dieses Projekts erreicht. Am Ende des Buches gibt es eine Liste mit den Kontaktdaten der beteiligten Gruppen und Einzelpersonen.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei all jenen Menschen bedanken, die dieses Buchprojekt ermöglicht haben. Vor allem vielen herzlichen Dank an alle Gruppen und Einzelpersonen, die einen Text zu diesem Projekt beigetragen haben. Eure Kraft und Entschlossenheit ist wunderschön.

Auf dass diese scheiß Gesellschaft irgendwann in Trümmern liegt!

Soziale Revolution oder Barbarei!

M. Lautréamont, Zürich, Juli 2024

I.Arbeitskämpfe und Basisarbeit

Um grupo de militantes na neblina[1]

Die App zum Absturz bringen. Wilde Proteste von Kurierfahrer*innen in Brasilien

Brasilien, Fortaleza, 6. Januar 2020. Im Finanzzentrum der Stadt wird der Verkehr durch eine außergewöhnliche farbige Barrikade blockiert. Aufgetürmte Rucksäcke mit den Logos von iFood, Rappi und UberEats liegen auf der ganzen Straße verteilt. Es handelt sich um eine Aktion von App-Lieferfahrer*innen, die protestieren, weil einer ihrer Kollegen überfahren wurde. Ähnliche Szenen sollten sich in den nächsten Monaten in ganz Brasilien wiederholen. Bereits im März desselben Jahres stellten Aktivist*innen fest, dass »ein Gespenst durch die brasilianischen Städte schleicht – ein Gespenst auf zwei Rädern«.[2]

Dass Motorräder zum pulsierenden Leben brasilianischer Städte gehören, ist nichts Neues, denn die öffentlichen Verkehrsmittel waren seit dem Beginn der Urbanisierung stets durch für Verspätungen und ihrem ihren schlechten Zustand bekannt. Den Preis für diese Unzuverlässigkeit bezahlen diejenigen, die im Eiltempo versuchen, ihr Ziel rechtzeitig zu erreichen: die Arbeiter*innen. Sie sind es, die mit stundenlangem Ausharren in öffentlichen Verkehrsmitteln bestraft werden.[3] Doch im Gegensatz zur Ware Arbeitskraft, gibt es Waren, die sich nicht selbstständig fortbewegen können. Damit diese in konstanter Zirkulation bleiben, braucht es immer schnellere Transportmöglichkeiten. So entstand in den späten 1980er-Jahren – lange vor jeder App – eine immer größer werdende Armee von Motorradkurier*innen. Auf ihren zwei Rädern sind sie in der Lage, Staus zu umgehen und sich im Slalom zwischen Autos hindurchzuschlängeln. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel, um die kapitalistischen Warenströme innerhalb unserer maroden Metropolen zu beschleunigen. Die »irregulären und tödlichen Motorradstrecken ermöglichen die Zirkulation dessen, was nicht mitten im stockenden Verkehr warten kann. Zugleich dient diese beschleunigte Fortbewegungsmöglichkeit auch der Produktivitätssteigerung der Arbeiter*innen, die Geiseln des urbanen Stillstands sind und im Motorrad eine Fluchtroute gefunden haben.

»Sinkende Kosten und hohe Arbeitstempi verschmelzen miteinander.«[4] Seit der Regierungszeit des Partido dos Trabalhadores (PT), der Arbeiterpartei Brasiliens, wurde der Zugang zu Mikrokrediten erleichtert, was dazu führte, dass sich viele ein Motorrad mit geringem Hubraum leisten konnten.[5] Dadurch wuchs der städtische Fahrzeugpark rasant an und auch die Anzahl kleiner Subunternehmen vervielfachte sich, allen voran ›Express-Lieferunternehmen‹, die dafür bekannt sind, die Kosten der Arbeitsgeräte auf die Arbeiter*innen abzuwälzen. Hinzu kam, dass die Verbreitung von Mobiltelefonen in den 2000er-Jahren eine regelmäßige und direkte Kommunikation zwischen der Zentrale und den Lieferfahrer*innen auf den Straßen ermöglichte. Das führte seitens der Arbeiter*innen zu einer höheren Arbeitsbelastung, während es die Kosten für die Unternehmen senkte. Mit dem Aufkommen von Smartphones mit Internetzugang und GPS fallen nun die Lieferunternehmen als Vermittlungsinstanzen weg und werden durch eine App ersetzt, die verspricht, die Vielzahl der Lieferfahrer*innen ›direkt‹ mit den Kund*innen zu verbinden und sie von der Ausbeutung durch Subunternehmen zu befreien. Durch digitale Arbeitsverträge und die Abstufung der Arbeiter*innen auf Just-in-Time-Arbeitskräfte, sind diese digitalen Plattformen in der Lage, verschiedenste Leute zu rekrutieren: von Motorradfahrer*innen, die seit dreißig Jahren auf den Straßen unterwegs sind, bis zu Festangestellten, die nach Feierabend als Lieferfahrer*innen arbeiten, und jungen Arbeitslosen, die ein Fahrrad besitzen oder mieten, um ein wenig Geld zu verdienen. Es ist diese heterogene Arbeiter*innenmasse, die verstreut, ungleichmäßig und mit unterschiedlicher Intensität für die Verteilung eines Großteils der Waren in den Städten sorgen.

Erster Widerstand gegen die Gig-Economy

Im Jahr 2016 wurde hierzulande das erste Mal eine App lahmgelegt, weil Motorradlieferant*innen sich gegen die Senkung der Zustellungspreise des Paketlieferservice Loggi wehrten. Im Zuge dessen schaltete sich in São Paulo die Gewerkschaft der Branche ein, während sie zusah wie ihre Basis zunehmend in der ›Wolke der Gig Economy‹ verschwand. Sie intervenierte vor dem Arbeitsgericht und forderte, dass anerkannt wird, dass zwischen den Lieferfahrer*innen und der Plattform ein Arbeitsverhältnis besteht. Doch genau aus diesem Grund wurde die Gewerkschaft schließlich von den Streikenden abgelehnt, die bei Demonstrationen ein Banner mit einer klaren Botschaft trugen: ›Nein zum CLT‹, ein Arbeitsgesetz, das ihr Arbeitsverhältnis formalisieren und regulieren sollte. Es scheint paradox, dass Arbeiter*innen, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, sich offen weigern, ihre Arbeit zu formalisieren. Doch genau diese Weigerung ist die treibende Kraft hinter dem Gespenst, das weiterhin die brasilianischen Städte heimsucht.[6] Die meisten Linken sehen in dieser Haltung ein fehlendes Bewusstsein, das vom neoliberalen Sirenengesang verführt, die Mär der Selbstständigkeit verinnerlicht hat. Kann die Ablehnung einer Formalisierung und Regulierung des Arbeitsverhältnisses zugleich eine Kampfansage an die Gig Economy sein? Man muss sich nicht lange mit Lieferfahrer*innen unterhalten, um diese Frage zu bejahen. Die Abneigung gegen ein formalisiertes Arbeitsverhältnis geht Hand in Hand mit der Ablehnung aller elenden ›Scheißjobs‹, denn die Formalisierung geht mit verschiedenen Aspekte einher, die für viele nicht erstrebenswert sind: fixe Arbeitsstunden, die eingehalten werden müssen, niedrige Löhne und der Einsatz von Chef*innen, die einem das Leben zur Hölle machen.[7] Hinzu kommt, dass der Papierkram und die bürokratischen Hürden, die durch die Formalisierung entstehen, mehr Kosten für die Arbeiter*innen bedeuten. Die Zukunft, die die Formalisierung und Regulierung verspricht, erscheint deshalb trügerisch.[8]

In der Welt der informellen Arbeit erhält die reformistische Agenda eine neue Bedeutung, denn der ›Progressivismus‹ agiert, wie im Falle der Verteidigung des Arbeitsgesetzes CLT, restaurativ, weil er etwas Veraltetes einführen möchte, dass viele Arbeiter*innen ablehnen. Im Gegensatz zur Fata Morgana des Wiederaufbaus einer Lohnarbeitsgesellschaft unter keynesianisch-fordistischen Vorzeichen (die sich in Brasilien nie vollständig entwickelt hat), findet der Ruf nach ›Selbstständigkeit‹ ein Echo in der gelebten Erfahrung der uberisierten Arbeiter*innen. Nachdem sie sich bei einer App angemeldet haben, bestimmen sie allein über »die Risiken und Kosten der Arbeit, sowie über den Arbeitstag und den Arbeitsrhythmus«.[9] Doch gerade weil diese Autonomie real und nicht bloße Rhetorik ist, kann sie ein zentrales Element der Ausbeutung sein: Indem das Kapital den Arbeiter*innen die Aufgabe überträgt, ihre eigene Arbeit zu organisieren, überträgt es auch die Notwendigkeit an sie, den Arbeitstag zu verlängern und zu intensivieren, sowie mit unvorhergesehener und schwankender Nachfrage fertig zu werden.

Die Lieferfahrer*innen organisieren ihren Arbeitsprozess selbst, aber sie tun dies unter Bedingungen, die ihnen von den Unternehmen einseitig und auf oft unberechenbare Weise diktiert werden. Dies fängt bei der Form der Vergütung und den per Algorithmus festgelegten Rahmenbedingungen an. Zudem begrenzen Scoring- und Ranking-Systeme die Anzahl der Lieferungen, die abgelehnt werden dürfen; Werbeaktionen ermutigen die Kurier*innen, in Regionen und zu Zeiten mit hoher Nachfrage zu arbeiten, wie z.B. an Regentagen, oder sogar alle Fahrten in einem bestimmten Zeitraum anzunehmen. Automatische Sperrungen, vorübergehend oder dauerhaft, bestrafen angebliche Unregelmäßigkeiten, die von der Software aufgedeckt werden. In jüngster Zeit wird auch versucht, Einsatzpläne im Vorhinein festzulegen. Angesichts des permanenten Drucks auf ihre Unabhängigkeit sind die Kurier*innen gezwungen, Strategien zu entwickeln, um sich den Kontrollmechanismen der App zu widersetzen und diese zu umgehen – ebenso müssen sie Methoden entwickeln, um die Verkehrsbehörden und Geschäfte, die ihren Arbeitsplatz überwachen, zu umgehen. Die Kurier*innen befinden sich in einem permanenten Konflikt.

Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist es für Kurier*innen nicht ungewöhnlich, das Profil einer anderen Person zu benutzen (oder sogar zu mieten) und so eine Kontosperre zu umgehen. Rote Ampeln werden überfahren oder die Höchstgeschwindigkeit überschritten, um die Produktivität zu erhöhen – dabei wird das Nummernschild verdeckt, um nicht von Radarkameras geblitzt zu werden. Polizeikontrollen werden umfahren, weil sie zur Beschlagnahmung des Motorrads führen können, da aufgrund von Geldmangel viele nicht alle nötigen Dokumente haben. Einige klauen sogar das Mittagessen ihrer Kund*innen, um sich eine gute Mahlzeit zwischen den Lieferungen zu gönnen. Aber da das ständige Brechen der Regeln nicht nur Teil des Spiels ist, sondern auch essenziell für das Funktionieren der App – und der Stadt als Ganzes – ist die Ungehorsamkeit der ›verrückten Hunde‹, wie sie hier genannt werden, zwiespältig.[10] WhatsApp-Gruppen sowie verschiedene YouTube-Kanäle und Facebook-Foren spielen in dieser Dynamik eine zentrale Rolle. Durch diese werden bewährte Strategien verbreitet und Netzwerke aufgebaut, die für die Arbeit und den Betrieb des Dienstes unerlässlich sind. Es gibt unendlich viele WhatsApp-Gruppen nur für den Informationsaustausch unter Kurierfahrer*innen.[11] Diese Gruppen stellen eine informelle Struktur für die Organisation der Arbeit durch die Arbeiter*innen selbst dar, parallel zu den Apps. Sie tragen nicht nur dazu bei, dass die Apps besser funktionieren,[12] sondern hier entstehen auch manchmal ironische Memes über die Arbeit und zugleich sind sie ein Ort, an dem die Arbeiter*innen ihre Frustration herauslassen und Aktionen planen können.[13]

Die zahlreichen Kurier*innenproteste der letzten Jahre entstanden vor allem rund um diese informellen Netzwerke. Als sich das Coronavirus in Brasilien ausbreitete, vervielfachten sich auch die informellen Netzwerke im ganzen Land. Die Quarantänemaßnahmen verdeutlichten die zentrale Rolle der Kurier*innen für die urbane Logistik. Schließlich war es die permanente Mobilisierung dieser motorisierten Armee, die einen Teil der notwendigen Bedingungen für das Homeoffice der qualifiziertesten Arbeitssektoren schuf. Auch wenn während der Pandemie die Anzahl der auf den Apps registrierten Kurier*innen stark stieg,[14] genauso wie die Nachfrage nach Lieferdiensten, kam es zu keiner Lohnerhöhung. Inmitten einer Entlassungswelle in anderen Sektoren fungierten die digitalen Plattformen auf perfide Art und Weise als eine Art ›Arbeitslosenversicherung‹, und während die Gesamtzahl der Kurier*innen stieg, sanken sowohl die Löhne als auch die Anzahl der Fahrten pro Kopf. Zusammen mit dem Zustrom neuer Arbeiter*innen, für die diese Arbeit nur eine zusätzliche oder vorübergehende Einkommensquelle darstellte, führte der Verdienstrückgang derjenigen, die bereits von den digitalen Plattformen abhängig waren, zu einer regelrechten Explosion wilder Kurier*innenproteste im ganzen Land.

Eines Abend blockierte beispielsweise eine Gruppe von Kurier*innen die Einfahrt im Drive-Thru eines Fast-Food-Restaurants und zwang das Restaurant, App-Bestellungen zu priorisieren.[15] Andere wurden wütend, als sie zu lange auf einem Supermarktparkplatz auf die Waren für die Auslieferung warten mussten. Es entstand ein regelrechtes Hupkonzert.[16] Doch auch Kund*innen wurden zur Zielscheibe von Protesten: Nachdem sich über WhatsApp die Nachricht verbreitete, dass ein Kunde einen Kurier beschimpft und versucht hatte, ihn über den Tisch zu ziehen, versammelte sich ein Motorradkorso vor dem Haus des Kunden. In anderen Städten versammelten sich Fahrer*innen wiederum, um nach einem Unfall oder Raubüberfall mehr Sicherheit von den Behörden zu fordern, während an anderen Orten die Polizeigewalt und die willkürlichen Verkehrsregelungen Proteste auslösten.[17] Von den großen Hauptstädten der Bundesstaaten bis ins Landesinnere vervielfachten sich die auf die Schnelle in den sozialen Netzwerken organisierten Demonstrationen für höhere Auszahlungen und andere Verbesserungen. Am Vorabend der ersten Coronavirus-Welle unterbrachen Kurier*innen im Bundesstaat Acre ihre Arbeit, um von der Gemeinde Rio Branco die Lieferung von Masken und Desinfektionsmittel zu fordern.[18] Ein Streik der Kurier*innen und Fahrer*innen der Lieferfirma Loggi, der sich gegen die abrupte Senkung der Tarife für die Auslieferungen richtete, breitete sich auf den Bundesstaat Rio de Janeiro aus und erreichte am nächsten Tag die Baixada Santista im Bundesstaat São Paulo.[19] In São Paulo versammelten sich die Kurier*innen mehrfach auf der Avenida Paulista, um gegen das Punktesystem von Rappi zu protestieren, das den Zugang zu den Gebieten mit der höchsten Nachfrage beschränkte.[20]

Öffentliche Mobilisierungen

Mit flüchtigen und verstreuten Demonstrationen, die sich in den Pausen zwischen den Lieferungen bilden und auflösen konnten, würde der ›Geist auf zwei Rädern‹, der das Land durchstreifte, bald seinen ersten öffentlichen Auftritt haben. Der Aufruf zu einer ›Nationalen Blockade der digitalen Plattformen‹ mobilisierte den schlummernden Unmut der Bewegung auf den 1. Juli 2020. Damit erhielten die Proteste eine breitere, öffentliche Dimension und fanden nicht mehr im ›Untergrund‹ statt. Als die Idee eines Generalstreiks in WhatsApp-Gruppen Gestalt annahm, zeigten Kurier*innen aus dem ganzen Land mittels Selfies, dass sie mit dem Vorhaben sympathisierten. Als die Mobilisierung an Sichtbarkeit gewann, veröffentlichten Unterstützer*innen eine Kampagne zum Boykott der Apps am Tag des Streiks. Linke Parteien und Organisationen verkündeten ihre Unterstützung und große Medienhäuser verbreiteten die Nachricht. Die spontane und weit verbreitete Agitation der vorangegangenen Monate erhielt nun ein öffentliches Gesicht und wurde von den Institutionen in eine fassbare Form gebracht: »In vielen Städten versuchten die üblichen Gewerkschaften, die Bewegung zu übernehmen, und selbsternannte Führer*innen wurden von Parteien und Organisationen sowie von der Presse hofiert.«[21] Im Zuge einer sich zur gleichen Zeit ausbreitenden zaghaften Welle von Demonstrationen gegen die Bundesregierung verbreitete die Presse das Bild der ›antifaschistischen Kurier*innen‹, während Linke und Arbeitsrechtler*innen die Bewegung auf die Forderung nach Arbeitsrechten reduzierten.[22] Obwohl viele der Demonstrationen, die am 1. Juli – lange vor den von Bolsonaro orchestrierten Motorradaufmärschen im folgenden Jahr – mehrere Straßen des Landes besetzten und massiv und laut waren, gerieten sie letzten Endes ins Fahrwasser der repräsentativen Politik und wurden von entsprechenden Organisationen kontrolliert. In São Paulo übertönte der Gewerkschaftstruck mit Lautsprechern das Hupen der motorisierten Menge, die sich vom regionalen Arbeitsgericht zur Estaiada-Brücke bewegte. Da die Gruppe der Breque dos Apps[23], in der protestierende Kurier*innen zusammenkamen, sich lediglich auf bessere Arbeitsbedingungen beschränkte, kopierte sie letztendlich das, was von der Gewerkschaftsbewegung übrig geblieben war. Das war die sichtbarste und am besten organisierte Protestepisode hier in Brasilien – und damit in gewissem Sinne die ›angepassteste‹. Sie war ein Teilausdruck einer Bewegung, die über die gesamte Pandemie hinweg bestehen blieb und weltweit immer noch weiterlebt.[24]

Ausbruchsversuche

Es gab jedoch Momente, die mit dem üblichen Drehbuch brachen. Eines Morgens um sieben Uhr kursierte auf WhatsApp ein Video, das vor einem der vielen Lagerhäuser von Loggi in São Paulo aufgenommen worden war, von wo aus Tausende im Internet gekaufte Produkte mit Autos und Motorrädern zu den Käufer*innen nach Hause gebracht werden. Dutzende Kurier*innen waren um Lautsprecher herum positioniert, hörten Pagode[25] der 1990er-Jahre und bereiteten sich darauf vor, den ganzen Tag dort zu verbringen. Sie kündigten an, dass sie ein Barbecue veranstalten wollten und verhindern würden, dass irgendwelche Pakete die Lagerhäuser verlassen. Die Blockaden in anderen Lagerhäusern, Einkaufszentren und Restaurants in der Stadt dauerten den ganzen Tag über an und reichten in den Fast-Food-Restaurants im Hinterland von São Paulo und anderswo in der Metropole bis in den Abend hinein. Es ist merkwürdig, dass selbst in einer Situation, in der es schwierig ist, einen ›Arbeitsplatz‹ abzugrenzen – weil er über die ganze Stadt verstreut ist –, echte Streikposten entstanden, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Es waren gewissermaßen Streikposten unter umgekehrten Vorzeichen: Das Ziel war nicht, die Arbeiter*innen an der Produktion zu hindern, sondern vielmehr zu verhindern, dass die Waren in Umlauf gebracht wurden.[26]

Viele dieser Blockaden wurden von lokalen Netzwerken von Kurier*innen organisiert, die in den Abholbereichen auf neue Aufträge oder auf die Fertigstellung einer Bestellung von einem Restaurant warteten. Während in der öffentlichen Wahrnehmung lediglich das Bild von Arbeiter*innen existiert, die im Sinne der Just-in-Time-Arbeit ständig verfügbar sind und die, wenn sie nicht gerade unter Zeitdruck stehen, in Bereitschaft bleiben und darauf warten,[27] dass die App ertönt, gibt es in der Realität auch eine Kehrseite. Denn diese im Stadtraum verstreuten ›Wartezonen‹[28] werden zu Orten des Zusammenkommens und schließlich der Organisation. Das war beispielsweise am 1. Juli der Fall, als die Nebeneingänge zu vielen Geschäften in Kontrollpunkte verwandelt wurden. Mehrere Fast-Food-Verkäufer*innen und sogar Filialleiter*innen brachten ihre Unterstützung für die Streikenden, mit denen sie tagtäglich zu tun hatten, zum Ausdruck: Sie erlaubten den Kurier*innen die Benutzung der Toiletten, boten ihnen Kaffee an und einige schenkten ihnen sogar die Bestellungen, die nicht abgeholt wurden. An den Eingängen der Einkaufszentren und Restaurants erwies sich die stillschweigende – oder sogar ausdrückliche – Unterstützung durch die Wachleute der ausgelagerten Sicherheitsfirmen als entscheidend, da sie die auffälligsten Streikbrecher*innen aufhielten oder ihren Eintritt verzögerten.

In einer dieser Wartezonen vor einem Getränkehändler, der in Anbetracht des Streiks die Einstellung des Lieferservice per App angekündigt hatte, war gegen elf Uhr morgens aus der Ferne die Ankunft eines großen Motorradkorsos von Kurier*innen zu hören, die sich zu ihren Kolleg*innen gesellten, die seit dem frühen Morgen dort zusammengekommen waren. Kurze Zeit später fuhr der Korso ohne feste Route durch die Straßen der Stadt. Immer wieder hupend und mit aufheulenden Motoren erzeugte der Motorradkorso einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Kurier*innen stürmten blitzartig die Eingänge der Einkaufszentren, auf die sie unterwegs stießen, warfen Kurier*innen, die Bestellungen entgegennahmen, hinaus und zwangen die verängstigten Ladenbesitzer*innen, die Rollläden ihrer Geschäfte herunterzulassen. Die mobilen Blockaden waren flexibel und konnten schnell nachgeahmt werden. Sie brachten die Gefahr von Unruhen mit sich – ganz im Gegensatz zur Vorhersehbarkeit und Eintönigkeit der ›Motorraddemonstrationen‹, die von Lastwagen mit Gewerkschaftslautsprechern angeführt wurden. Wenn die Stadt selbst der Arbeitsort ist, kann der Streik den Charakter einer sozialen Revolte annehmen.

Die Integrationskraft der neuen Arbeitsdisziplin

Eine soziale Explosion fand jedoch nicht statt. Die mobilen Streikposten wurden durch die Flexibilität der digitalen Plattformen konterkariert. Letztere starteten nicht nur Werbeaktionen für Lieferungen in den vom Streik am stärksten betroffenen Regionen, sondern konnten sich auch auf die Größe ihres gigantischen Netzwerks von ›Partner-Restaurants‹ verlassen, um die Kund*innen nicht zu verlieren. Zudem waren auch die Streikbrecher*innen agil und flexibel, denn sie konnten sich auf der Suche nach Aufträgen frei durch das Stadtgefüge bewegen. Bezeichnenderweise waren viele, die darauf bestanden zu arbeiten, Fahrer*innen, die an die von iFood ausgelagerten ›Logistikbetreiber‹ (OL) angeschlossen waren. Neben dem ›Cloud-Modus‹ – der vielgepriesenen ›neuen Arbeitsweise‹, bei der die Kurier*innen die App einschalten, wann sie möchten, und ihren Arbeitstag organisieren, indem sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Aufträge annehmen oder nicht – verlässt sich iFood auf ein anderes, weniger bekanntes und (zumindest scheinbar) weniger innovatives System zur Verwaltung seiner Arbeitskräfte. iFood ist ein Logistikunternehmen, das »ein kleines Subunternehmen unter Vertrag nimmt, um eine Flotte fester Kurier*innen für Lieferungen zu organisieren und zu verwalten«[29], manchmal nur in einem bestimmten Gebiet. Nach Angaben der Plattform machen diese Outsourcer mindestens 25 % der ›Partner‹-Flotte aus – ein Anteil, der nach Angaben vieler Kurier*innen wächst.[30] Diese in Subunternehmen angestellten Kurier*innen arbeiten in verschiedenen Bereichen, sie übernehmen beispielsweise Lieferungen an bestimmte Orten und Einkaufszentren, erschließen neue Lieferregionen und vervollständigen die Kurier*innenflotte an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten. Einige dieser Unternehmen verfügen über Flotten von bis zu 400 Personen, die in São Paulo unterwegs sind, und verlangen von ihren Kurier*innen eine wöchentliche Gebühr für die Anmietung von Motorrollern und Fahrrädern.[31] Den ›OL-Kurier*innen‹ wird versprochen, dass sie mehr Aufträge erhalten als die offiziellen ›App-Kurier*innen‹, sie müssen sich nicht in die Warteschlange stellen, um sich für die beliebtesten Aufträge anzumelden, haben festgelegte Arbeitszeiten und werden über ein Subunternehmen bezahlt, an den die Plattform den Wert der Fahrten weitergibt. Zudem werden sie von ›Leiter*innen‹ beaufsichtigt, die manchmal als Vermittler*innen für die Plattform fungieren. Die unpersönliche und automatische Kontrolle durch den Algorithmus wird so mit einem Management von Chef*innen aus Fleisch und Blut kombiniert. Diese füllen die Lücken, die die Algorithmen hinterlassen, und kontrollieren die Produktivität der Arbeiter*innen. Sie haben die Befugnis, in die Auftragsverteilung einzugreifen, Sanktionen zu verhängen und Leute zu entlassen: Das Schlimmste der formellen Vertragsarbeit, ohne die Garantien, die diese bietet.

Bedeutet dies also, dass die neueste Form des Arbeitsmanagements, das ultramoderne ›algorithmische Management‹ von Plattformen wie iFood, sich mit den archaischen Methoden des Einsatzes von Vorarbeiter*innen vermischt? Diese Entwicklung lässt sich durch den bereits bestehenden Markt in Brasilien erklären: Viele Logistikunternehmen sind alte Expressunternehmen, Motorradkurier*innendienste, die durch die digitalen Plattformen ihren Platz auf dem Markt verloren haben und nun von iFood in eine untergeordnete Position gedrängt werden. Dies ist ein Phänomen, das nicht nur in Brasilien präsent ist. Chinas zwei größte Lieferplattformen beispielsweise teilen ihre Belegschaft in ähnlicher Weise auf: Während ›Gelegenheitskurier*innen‹ in der Regel Teilzeitkräfte sind, die sich aussuchen können, welche Fahrten sie annehmen, arbeiten ›Vertragskurier*innen‹ Vollzeit und sind an ›Stationen‹ gebunden, die von Manager*innen kontrolliert werden – aber keiner von ihnen hat eine formale Arbeitsbeziehung zur digitalen Plattform.[32]

Diese Kombination aus Datenverarbeitungskapazität mitsamt unpersönlicher Überwachung durch künstliche Intelligenz und direktem und persönlichem Zwang durch die guten alten Chef*innen, die ordnungsgemäß ausgelagert wurden, könnte zu einer mutierten Form der Uberisierung werden und einen neuen Trend in der Arbeitsdisziplinierung und -verwaltung darstellen. Dieser könnte weitaus effizienter als Roboter sein, die sich selbst überlassen werden: »Der Algorithmus verteilt ständig Befehle, scheitert aber an deren Durchsetzung.«[33]

In der heutigen Arbeitshölle haben Vorarbeiter*innen, Chef*innen und Schläger*innen einen sicheren Platz. Während einige Elemente des scheinbaren Burgfriedens der vergangenen Jahrzehnte völlig obsolet sind, erweisen sich diese neuen alten Mittelsmänner und -frauen als relevanter denn je. Und trotz der Bemühungen der glänzenden, unnahbaren CEOs, sie im Schatten zu halten, ist es kein Wunder, dass sie ins Sonnenlicht treten wollen.[34] In dieser neuen Form der Ökonomie, die sich durch unsichere und informelle Arbeitsverhältnisse auszeichnet, ist die offene Gewalt ein Muss. Sie ist der zentrale Bestandteil des Ganzen, wie im kriegerischen Vokabular der Kurier*innen deutlich wird: Sie sind Soldat*innen im täglichen Kampf des Straßenverkehrs, Soldat*innen, deren Produktivität »an der Geschwindigkeit gemessen wird, d.h. am drohenden Todesrisiko«.[35] Der »Bürgerkrieg […] wird zunehmend vom in Brasilien sogenannten Jagunço-System[36] koordiniert«[37] und zeigt sich in aller Deutlichkeit, wenn einige seiner Netzwerke offengelegt werden, wie im Fall der sich häufenden Beweise für Verbindungen zwischen den OL-Unternehmen von iFood und Aktivitäten des organisierten Verbrechens in den Vorstädten von São Paulo und Rio de Janeiro.

Am 4. Juli 2021, nach einem neuen Aufflammen von Protesten und Blockaden im ganzen Land, mobilisierten Kurier*innen aus Curitiba, Goiânia, Campo Grande und Itajaí zu Protesten für Arbeitsverbesserungen, einschließlich eines Endes der von iFood auferlegten Pflicht eines im Vorhinein festgelegten Einsatzplanes. Am selben Tag veranlasste die Ausweitung des Einsatzgebietes der OL-Kurier*innen, die das Angebot an Bestellungen für andere Kurier*innen drastisch reduzierte, die Kurier*innen in einem Arbeiter*innenviertel im Westen von Rio de Janeiro dazu, die Arbeit niederzulegen und die Auslieferung von Bestellungen aus einem Einkaufszentrum zu blockieren. In Berichten über den Streik, der sich schnell auf andere Regionen der Stadt ausbreitete und vier Tage andauerte, wird – zusätzlich zu den immer wiederkehrenden Drohungen der OL-Firmenchef*innen gegenüber den Streikenden[38] – die Anwesenheit von bewaffneten Milizen vor Restaurants erwähnt, um Streikposten zu verhindern.[39] Die undurchsichtigen und berüchtigten Beziehungen zwischen der Präsidentenfamilie und den bewaffneten Gruppen, die diese Art von »privatisierter und monopolistischer Kontrolle des Territoriums« ausüben, sind kein Zufall: Im Einklang mit der fortschrittlichsten Form der Verwaltung flexibler Arbeitskräfte, die sich über den gesamten städtischen Raum verteilen, war die ›Milizregierung‹ von Bolsonaro sowohl ein Symptom als auch ein maßgeblicher Impuls für die Uberisierung brasilianischer Prägung.[40]

Samia Dinkelaker & Ralf Ruckus

Anmerkungen zur Klassenzusammensetzung indonesischer Wanderarbeiter*innen in den Fabriken Taiwans

Seit mehr als drei Jahrzehnten rekrutiert Taiwan Wanderarbeiter*innen aus Südostasien. Sie arbeiten in Fabriken, auf Fischkuttern, in Privathaushalten, in Pflegeheimen und auf Feldern und Baustellen, wo sie die schwere, schmutzige, monotone und abgewertete Arbeit verrichten und somit die taiwanische Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten. In diesem Artikel betrachten wir die besondere Situation indonesischer Wanderarbeiter*innen in den Fabriken Taiwans. Wir nutzen das Untersuchungskonzept der Klassenzusammensetzung, um genauer zu verstehen, welche Erfahrungen diese migrantischen Fabrikarbeiter*innen bei der Arbeit machen und wie sie sich gegen Ausbeutung und Diskriminierung wehren.[41] Zunächst führen wir die Konzepte ›technische‹ und ›politische‹ Klassenzusammensetzung ein. Dies impliziert eine analytische Unterscheidung zwischen dem Kontext und den Arbeits- und Lebensbedingungen migrantischer Arbeiter*innen einerseits und den Formen ihrer Organisation und ihres Widerstands andererseits. Anschließend beschreiben wir die technische Klassenzusammensetzung indonesischer Fabrikarbeiter*innen in Taiwan. Wir gehen insbesondere auf ihre Situation in den Betrieben und das Migrationsregime ein, durch das ihre Arbeit und ihr Leben geregelt werden. Darauf folgt ein Abschnitt zur politischen Klassenzusammensetzung und zu den betrieblichen Kämpfen der Wanderarbeiter*innen in Taiwan. Wir erläutern, warum offene Kämpfe relativ selten sind, und diskutieren, wie indonesische Fabrikarbeiter*innen mit verdeckten und alltäglichen Formen des Widerstands ihren Bedingungen begegnen. Schlussfolgernd schlagen wir vor, die unterschiedlichen Machtquellen von Wanderarbeiter*innen näher zu erforschen, die diese einsetzen, um ihre Situation zu verbessern.

Das Untersuchungskonzept der Klassenzusammensetzung

Das Untersuchungskonzept der Klassenzusammensetzung erfasst den Zusammenhang zwischen bestimmten Produktions- und Reproduktionsweisen auf der einen Seite und den Verhaltens-, Protest- und Selbstorganisationsformen von Arbeiter*innen auf der anderen. Diese Perspektive hilft, zu verstehen, welche Bedingungen offene, kollektive Kämpfe in den Betrieben befördern oder behindern. Sie berücksichtigt zudem Formen alltäglicher Auseinandersetzungen im Betrieb sowie Organisierungsformen außerhalb der Arbeit.[42]

Der Begriff der Klassenzusammensetzung geht auf marxistische Diskussionen in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren in Italien zurück, an denen ›Operaist*innen‹ innerhalb und außerhalb der offiziellen Gewerkschaften und linken politischen Parteien beteiligt waren. Der Begriff stellt zum einen den Klassenkonflikt in den Vordergrund, der allen kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsverhältnissen immanent ist. Zum anderen trägt er dem Bestreben ausgebeuteter Subjekte Rechnung, Kontrolle über wichtige Aspekte ihres Lebens zurückzuerlangen. Als Untersuchungskonzept beschäftigt sich Klassenzusammensetzung mit dem Konflikt und der Spannung zwischen eben diesem subjektiven Bestreben und der Kontrolle des Kapitals über die Zeit, Arbeit und Mobilität der Arbeiter*innen.

Oft werden Arbeiter*innen und insbesondere Wanderarbeiter*innen als passive Opfer dargestellt. Es wird angenommen, sie hätten keinen Begriff von den Mechanismen, die hinter ihrer Ausbeutung stehen. Im Gegensatz dazu stellt das Untersuchungskonzept der Klassenzusammensetzung Verhaltensweisen von Arbeiter*innen in den Mittelpunkt und analysiert, welche spezifischen Formen des Handelns unter bestimmten Bedingungen hervorgebracht werden und durch sie geprägt werden. Zu diesem Zweck unterscheidet es zwischen der ›technischen‹ Klassenzusammensetzung und der ›politischen‹ Klassenzusammensetzung.

Die technische Zusammensetzung bezieht sich auf die Art und Weise, wie »die Arbeitskräfte gespalten, kontrolliert und letztlich ausgebeutet werden«.[43] Eine Untersuchung der technischen Zusammensetzung nimmt in den Blick, in welchen Sektoren migrantische Arbeiter*innen beschäftigt sind, in welcher Art von Betrieben sie arbeiten und wie groß die Betriebe sind, ob bestimmte Arbeitsplätze speziell an einheimische oder an zugewanderte Arbeiter*innen zugewiesen werden, welche Maschinen sie bedienen, wie ihre Arbeit und ihr Status gesetzlich geregelt sind, und schließlich, wie sie untergebracht werden.

Die politische Zusammensetzung bezieht sich hingegen auf die besonderen Verhaltensweisen, die Arbeiter*innen unter diesen Bedingungen entwickeln: auf welche Weise sie sich gegen ihre Ausbeutung wenden, wie sie sich organisieren und wie sie dafür kämpfen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt und ihre Interessen gewahrt werden. Dazu gehören offene Kämpfe im Betrieb wie auch verdeckte, alltägliche Praktiken.

Die Operaist*innen beschrieben mit diesem Konzept die massiven, unmittelbaren und miteinander verbundenen Kämpfe ungelernter ›Massenarbeiter*innen‹ in den 1960er-Jahren und danach, die in italienischen Fabriken und insbesondere in der Automobilindustrie stattfanden. Sie analysierten, wie sich wilde Streiks, Bummelstreiks und Sabotage dieser Massenarbeiter*innen als Kampfformen ausbreiteten, und sie setzten diese Kampfformen in Zusammenhang mit den konkreten Erfahrungen der Arbeiter*innen im Betrieb. Zum großen Teil waren diese Massenarbeiter*innen Binnenmigrant*innen aus dem Süden Italiens. Auch in den Massenkämpfen anderer Regionen spielte Migration eine bedeutende Rolle. Beispiele dafür sind die wilden Streiks und andere Kämpfe süd- und südosteuropäischer ›Gastarbeiter*innen‹ in Westdeutschland in den 1960er- und 1970er-Jahren[44] sowie die von Binnenmigrant*innen in der Volksrepublik China in den 2000er- und 2010er-Jahren.[45] Im folgenden Abschnitt analysieren wir die Situation der indonesischen Fabrikarbeiter*innen in Taiwan und ihre technische Klassenzusammensetzung, also die besonderen Formen ihrer Beschäftigung, ihre Arbeit sowie das staatliche Migrationsregime.

Wanderarbeit in Taiwans Fabriken

Junaedi lebt seit vier Jahren in Taiwan. Zurzeit arbeitet er in einer kleinen Schuhfabrik, die 15 Arbeiter*innen beschäftigt. Er bedient eine Presse zur Herstellung von Sohlen für Sandalen. »Mir gefällt an meiner Arbeit, dass ich keine schweren Lasten tragen muss. Aber ich mag die schwüle Hitze nicht«, sagt er. Jedes Mal, wenn er die Presse öffnet, strömt heiße Luft heraus, die ihn zum Schwitzen bringt.