1,99 €

Mehr erfahren.

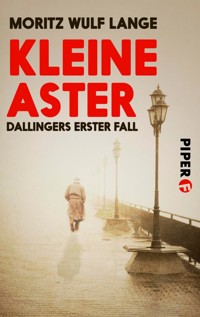

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Berlin, Chausseestraße: Draußen regnet es seit Stunden. Im Zimmer riecht es muffig, der rostige Heizkörper gluckert, die Kaffeemaschine röchelt. Privatdetektiv Michael Dallinger tippt wieder mal einen Bericht über eine untreue Ehefrau, als er von seinem Onkel, dem alten Pastor Broock, einen Auftrag erhält: Ein entfernter Bekannter Broocks, der Friedhofswärter Richard Molinski, wird von einem Stalker verfolgt. Michael beginnt halbherzig mit den Ermittlungen. Einen Tag später ist der Friedhofswärter tot, sein Leichnam verstümmelt. Auf der Suche nach dem Mörder stößt Michael auf eine Verbindung zwischen der Vergangenheit seines Onkels und der des Opfers. Die Spur führt über ein Kinderheim in den fünfziger Jahren zurück in die letzten Kriegsjahre. Es ist nur ein Schluss möglich: Broock muss Molinskis Mörder kennen. Aber warum schweigt er?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-98291-7 Juli 2016 © für diese Ausgabe: PIPER Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2016 © 2009 Berlin Verlag GmbH, Berlin Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © nadi555, Ysbrand Cosijn / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

für Dörte

Trinke dich satt in deiner Vase!

Ruhe sanft,

kleine Aster!

Gottfried Benn

PrologMontag, 6. Oktober

Erwin Czeska war immer noch rüstig: Jede Woche stieg er, nachdem die Putzfrau das Treppenhaus gewischt hatte, persönlich bis in den vierten Stock hinauf und kontrollierte, ob sie ihre Arbeit anständig erledigt hatte. Den Hausmeisterjob hatte er zu Beginn seiner Frühverrentung, kurz nach dem Mauerfall, für die damalige Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte übernommen. Das heruntergekommene Haus, ein Altbau am Zionskirchplatz, kurz vor der Grenze zum Prenzlauer Berg, war schwer in Ordnung zu halten. Im Hinterhof lag Müll zwischen den Blumenkübeln aus Beton. Verrostete Fahrräder wurden an die Schutzgitter vor den Kellerfenstern angeschlossen und versperrten hin und wieder die Kellertür.

Die Fassade war mit den Jahren grau geworden. Die Einschusslöcher in der Vorderfront fransten an den Rändern aus und wechselten sich ab mit den Löchern, die die Taubenscheiße in den Putz gefressen hatte. Seit Jahren lief ein Rückübertragungsverfahren, aber die Besitzverhältnisse waren noch immer unklar, und so kümmerte sich niemand weiter um das Gebäude.

Außer ihm.

Schwer atmend nach dem langen Aufstieg, stapfte Erwin Czeska wieder die Treppenstufen hinab.

An der linken Tür im dritten Stock stutzte er. Etwas war anders als sonst. Er konnte es nicht genau benennen, aber er spürte es. Und sein Instinkt hatte ihn selten im Stich gelassen.

Er brachte den Rest des Abstiegs hinter sich, ohne im zweiten Stock auf den Staub am Treppengeländer zu achten. Aus seiner Wohnung holte er ein handliches Gerät, das wie der Griff einer Elektrozahnbürste aussah, nur dass statt der Bürste ein dünner, seltsam geformter Metallstab aufgesteckt war. Aus dem Putzeimer nahm er noch die Gummihandschuhe und steckte sie in die Tasche.

Technisch sind die Amerikaner einwandfrei, dachte er. In manchen Dingen viel besser als wir. Aber sonst … Wir, das war die frühere ostdeutsche Polizei.

Mühsam keuchte Erwin Czeska zurück in den dritten Stock. Er hatte es schon vor Jahren aufgegeben, Sport zu treiben. Wofür, hatte er sich immer wieder gefragt. Um seinen Job als Hausmeister zu machen, brauchte er nicht sportlich zu sein.

Auf dem Klingelschild stand ein Name in ausgeblichener, kaum noch lesbarer Schrift. Der Bewohner, ein älterer, glatzköpfiger Mann, war ihm nur bei seltenen Gelegenheiten im Hausflur begegnet. Die meiste Zeit schien er seine Wohnung nicht zu verlassen.

Czeska klingelte; als niemand kam, hielt er den Klingelknopf für zehn Sekunden gedrückt, um sicherzugehen. Aber dass dann immer noch niemand die Tür öffnete, hatte er bereits erwartet. Czeska steckte den Metallstab in das Schloss der Wohnungstür und schaltete das Gerät ein. Sekunden später war die Tür offen. Er stieß sie mit dem Ellenbogen auf, huschte hinein und drückte die Tür wieder zu. Dann zog er die gelben Handschuhe an.

Alte Gewohnheiten bleiben, dachte er.

Von der Tür aus betrachtete Erwin Czeska die Küche, deren Spiegelbild in der Fensterscheibe zu sehen war. Auf der Wachstuchdecke des Küchentisches lag ein Schlüsselbund, als wäre er dort für jemanden hinterlegt worden. An ihren Formen erkannte er die Schlüssel, die jeder Mieter bekam: zwei Wohnungsschlüssel, Kellerschlüssel, Briefkastenschlüssel und ein altmodischer Hohlschlüssel für die Haustür.

Daneben lag die aufgerissene Verpackung eines billigen Reiseföns.

Ein Fön? Czeska runzelte die Stirn. Was will der denn noch fönen? Seine Sackhaare?

Czeska öffnete sachte die Tür zum Schlafzimmer. Bett, Kleiderschrank, ein alter Stuhl. Die Möbel sahen nach Sperrmüll aus.

Blieb nur noch das Bad.

Das Bad war eng und schlauchförmig. Toilette, ein kohlenbeheizter Badeofen und eine Wanne – für mehr war kein Platz. Ein Waschbecken fehlte. Um die Wanne war ein Duschvorhang aus Plastik zugezogen.

Auf dem Toilettendeckel lag sauber gefaltete Kleidung. In einem Wasserglas auf dem Boden bemerkte Erwin Czeska ein Gebiss. Es ragte halb aus der Flüssigkeit wie ein Präparat in der Pathologie des Medizinhistorischen Museums.

Czeska griff nach dem Duschvorhang und zog ihn langsam, wie einen Bühnenvorhang, auf.

Der Mann lag in der mit Wasser gefüllten Wanne.

Später würde Erwin Czeska sich immer wieder an die Kreuzspinne erinnern, die sich in diesem Moment von der Decke abseilte. Sie schien in der Luft zu schweben.

Am Fußende der Wanne lief ein Kabel ins Wasser. Zwischen den Füßen des Mannes lag der Fön.

Methodisch betrachtete Czeska den Toten. Die verheilte Brandnarbe auf der Brust fiel ihm zuerst auf. Auch auf den Schultern entdeckte er Spuren alter Narben.

Er betrachtete die Wand am Fußende der Wanne. Dort war unfachmännisch eine Steckdose angebracht. Auf dem Kabel und der Buchse lag eine dicke Staubschicht.

Er muss den Fön mit dem Fuß ins Wasser gezogen haben, dachte Czeska. Hatte wohl kein Geld für eine Verlängerungsschnur.

Langsam ging er aus der Wohnung.

Selbstmörder interessierten ihn nicht. Sollte sich die neue Polizei darum kümmern.

Von einer Telefonzelle am Zionskirchplatz aus meldete er mit einem anonymen Anruf den Toten. Weiter hatte er denen nichts zu sagen.

Draußen war es kühl geworden. Er zog sich in seiner Wohnung eine Weste über und schlurfte in den Hof, um die Blechdosen aufzusammeln. Manchmal lag auch eine Pfandflasche zwischen dem Unrat.

Diesmal hatte Erwin Czeska Glück. Er fand zwei Bierflaschen, die noch heil waren.

Kleinvieh macht auch Mist, dachte er zufrieden.

Dienstag, 14. Oktober

1.

Michael Dallinger sah durch die Gitterstäbe nach draußen. Die alten Backsteinmauern der Gebäudeflügel auf der anderen Hofseite glänzten im Regen. Die Luft im Raum roch muffig.

Er ließ die Fenster geschlossen; der Geruch entsprach seiner momentanen Stimmung. Unwillig setzte er sich wieder an den Schreibtisch. Das gleichmäßige Klappern der Computertastatur erfüllte den Raum. Ab und zu gluckerte es im rostigen Heizkörper unter dem Fenster. Die Kaffeemaschine auf dem niedrigen Aktenregal gab eigenartige Geräusche von sich. Der tragbare Kassettenrecorder daneben war auf »Radio« eingestellt.

Michael stand vom Schreibtisch auf, goss sich einen Becher Kaffee ein und trank hastig und in kleinen Schlucken. Der Bildschirm seines Computers flimmerte. Im Radio sprach eine professionell fröhliche Stimme: … elf Uhr und fünf Minuten. Der Wetterbericht für Berlin verspricht heute … Michael hörte nur mit halbem Ohr zu und stellte den Kaffeebecher auf der Holzplatte ab, die er als Schreibtisch benutzte. Die Versprechungen des Radios waren ihm gleichgültig.

Das Telefon klingelte.

Zweimal. Dreimal. Viermal.

Michael sah zur Kontrollleuchte hinüber. Er hatte vergessen, den Anrufbeantworter einzuschalten. Schnell tippte er zwei Sätze zu Ende.

Fünfmal. Sechsmal.

Mit der freien Hand hob er ab. »Detektei Dallinger, guten Tag.«

»Balkaya. Gibt es etwas Neues?« Die Stimme mit dem türkischen Akzent klang befehlsgewohnt und ungeduldig. Michael hatte sich erklären lassen, dass der Name übersetzt »Honigfelsen« bedeutete. Von Honig war bei Herrn Balkaya allerdings nie auch nur das Geringste zu spüren; von Fels dagegen sehr wohl.

»Ich sitze gerade am Zwischenbericht. Morgen schicke ich ihn raus. An Ihre Geschäftsadresse, korrekt?«

»Taxiservice Balkaya«, bestätigte die Stimme. »Vergessen Sie nicht, an Murat Balkaya persönlich zu adressieren. Und beeilen Sie sich.«

Das Gespräch war zu Ende.

Michael trank einen Schluck Kaffee, verscheuchte mit einem Kopfschütteln die Gedanken an Herrn Balkaya und tippte stoisch weiter. Fast konnte man glauben, Ehegatten ließen ihre Partner nur überwachen, weil sie verzweifelt nach einer sinnvollen Beschäftigung suchten. Aber ohne diese sinnlosen Aufträge würde er kaum über die Runden kommen. Sie waren zu gut bezahlt. Und der Aufwand hielt sich in sehr überschaubaren Grenzen.

Nächste Woche wollte er den Fall abschließen. Michael blätterte in seinem Tischkalender auf der Suche nach der vereinbarten Deadline für den Bericht. Dabei fiel ihm ein, dass sein Onkel bald Geburtstag hatte. Er musste sich noch ein gutes Geschenk überlegen.

Seit sechs Jahren arbeitete er als selbständiger Detektiv. Jeder konnte sich zu diesem Gewerbe anmelden; eine Prüfung war nicht notwendig. Das Ein-Mann-Büro hatte er nach einer turbulenten, selbstzerstörerischen Zeit und einem abgebrochenen Musikstudium gegründet. Sein Onkel, Peter Broock, hatte ihm einen großzügigen Kredit gegeben. Einen konkreten Rückzahlungstermin gab es nicht. Für Michael war sein Onkel immer ein väterlicher Freund gewesen. Abgesehen von seinen Eltern und seiner Schwester war er auch sein einziger Verwandter. Inzwischen war Michael neununddreißig Jahre alt. Trotzdem fühlte er sich dem alten Mann gegenüber manchmal immer noch wie ein Teenager.

Er nippte an dem billigen Filterkaffee. Sein Onkel liebte exquisite Kaffeesorten. Aber Michael kannte sich mit Kaffee nicht sonderlich gut aus; er nahm immer das Sonderangebot im Supermarkt. Obwohl er seinem Onkel wirklich gerne eine Freude machen wollte, fiel es ihm immer noch schwer, dessen Geschmack einzuschätzen. Bücher hatte sein Onkel schon mehr als genug. Er war nach dem Krieg Pastor geworden und hatte irgendwann angefangen, Erziehungsratgeber zu veröffentlichen. Noch vor Erreichen des Ruhestands hatte er seine Laufbahn als Pastor beendet: Sein zweites Buch, Moral für den Hausgebrauch, hatte sich mit einigen Jahren Verspätung als Bestseller erwiesen und ihm ein kleines Vermögen eingebracht. Eine Zeitlang hatte er regelmäßig gut bezahlte Einladungen zu Vorträgen und in Talkshows erhalten. Mittlerweile war er zweiundachtzig Jahre alt.

Draußen lief der Regen an der Scheibe hinab.

Der Regen …

Für einen Moment träumte Michael sich zurück nach Irland, in die Stadt Galway, und weiter in die Bars und Pubs. The Green Door in der Hauptstraße, The Crane am Hafen. Musik bis morgens um drei, Bier und Gespräche noch ein paar Stunden länger. Das Musikstudium immer unwichtiger.

Der Bildschirm des Computers wurde dunkel.

Michael drückte die Leertaste und tippte weiter. Er brauchte das Geld. Seine Zeit in Irland war längst vorbei. Im Kopf überschlug er die Summe, die er von diesem Auftrag beiseitelegen konnte. Er wollte seinem Onkel so bald wie möglich den Kredit zurückzahlen. Michael hatte nicht gerne Schulden, auch nicht bei seinem Onkel.

Nachdem er konzentriert die nächste Seite fertig geschrieben hatte, goss er sich noch eine Tasse ein. Hinter der Kaffeemaschine begann die Tapete sich von der Wand zu lösen. Alles in diesem Gebäudekomplex schien sich in Auflösung zu befinden; aber wenigstens lag das Büro zentral und war einigermaßen bezahlbar. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man alle Mietverträge kündigen und die Gebäude teuer sanieren würde.

Michaels Wohnung lag ganz in der Nähe; das war für ihn einer der Gründe gewesen, die Büroräume in der Chausseestraße zu mieten. Seine Vorgänger – eine Bürogemeinschaft aus einer kleinen Zwei-Mann-Firma für Eventmanagement, einem Schriftsteller und einer Grafikerin – hatten sich auf andere Räumlichkeiten verteilt. Die Firma hatte repräsentativere Büros bezogen, der Verbleib der anderen beiden war für ihn im Dunkeln geblieben. Er selbst nutzte nur zwei der insgesamt fünf Zimmer. Im größten stand sein Schreibtisch, und der angrenzende Raum war ein spärlich möbliertes Konferenzzimmer. Er hatte es noch nie benötigt. Die anderen drei Räume, allesamt von der Größe einer Abstellkammer, standen leer. Untervermieten wollte er nicht; die Ruhe war ihm wichtig. Und weil die Bausubstanz des alten Gebäudekomplexes so vollkommen marode war, kosteten die Räumlichkeiten weniger als ein kleines, modernes Ein-Zimmer-Büro fünfhundert Meter weiter in der Friedrichstraße. Und vor dem Straßenlärm der Chausseestraße mit dem Berufsverkehr, einer Tramlinie und der U6 war das Büro durch ein vorgelagertes Gebäude und einen Parkplatz einigermaßen geschützt. Gegenüber auf der anderen Seite war eine Tankstelle. Werbetafeln, Copyshops, kleine Restaurants, Stehcafés und ein Dönerladen prägten die Nachbarschaft. Auf einer großen Freifläche sollte irgendwann einmal die neue Geheimdienstzentrale der Berliner Republik entstehen. Aber noch schwangen im Sommer die Cross-Golfer ihre Schläger hinter dem verrosteten Zaun. Im Winter suchten dort die Vögel nach Futter.

Um sich von dem Bericht abzulenken, ging Michael die Tagespost durch. Ein Werbeprospekt, eine Mitteilung der Hausverwaltung. Ein Brief des Bremer Bürgerparkvereins an einen Herrn Hala. Der Schriftsteller. Er kritzelte »unbekannt verzogen« auf den Umschlag und warf ihn in den Ausgangskorb. Dann war da noch eine Einladung zu einem Konzert. Michael drehte sie in den Händen. Der Komponist Carolan zwischen Tradition und Moderne. Konzert mit anschließender Diskussion. Bestimmt hatte seine Ex ihn in den Verteiler setzen lassen; sie arbeitete hin und wieder für Konzertveranstaltungen. Ihre gemeinsame Zeit war recht kurz gewesen und schon Ewigkeiten her, aber ab und zu meldete sie sich auf diese Weise, um Kontakt zu halten.

Er hatte keine Zeit, dort hinzugehen. Michael warf den Flyer in einen Karton neben dem Schreibtisch zum Altpapier. Das Papier segelte langsam zu Boden und landete auf dem Teppich. Als er es aufhob, sah er unter dem Aktenregal eine verstaubte Wodkaflasche. Ein gelegentlicher Schluck war vielleicht nicht die beste, aber für ihn die einfachste Art der Entspannung. Er gab der Flasche einen Stoß, so dass sie weiter nach hinten rollte, knüllte den Flyer zusammen, kniff ein Auge zu und warf ihn wie einen Basketball in den Papierkorb. Dann sah er auf die Uhr, verzog den Mund und machte sich wieder an die Arbeit.

Im Hof jaulte der Keilriemen eines startenden Autos. Der Schotter auf dem löchrigen Asphalt knirschte, als der Wagen langsam davonfuhr.

Mechanisch drückte Michael an seinem Computer die Sicherungstaste.

Das Telefon klingelte. Nach dem zweiten Mal griff er zum Hörer. Noch bevor er sich melden konnte, hörte er das Klicken. Die Leitung war stumm.

Schulterzuckend legte er auf. Manchmal waren seine Klienten verunsichert, wenn sie versuchten, ihn zu kontaktieren. Einen Detektiv zu beauftragen bedeutete oftmals das Eingeständnis, dass irgendetwas aus dem Ruder gelaufen war. Er hatte es schon oft erlebt, dass ein Auftraggeber erst nach einigen Anläufen zu ihm kam. Irgendwann nach dem ersten, scheu abgebrochenen Versuch riefen sie wieder an.

Nachdenklich betrachtete er ein Stück Tapete. Seit gestern schien es sich noch ein wenig mehr von der Wand gelöst zu haben. Aber wen störte das schon? Eine Sekretärin konnte Michael sich nicht leisten, ebenso wenig einen festen Mitarbeiter. Und die Besprechungen mit seinen Klienten fanden entweder am Telefon oder in billigen Kneipen statt. Erstaunlich viele Menschen hatten Scheu, ein Detektivbüro zu betreten.

2.

Der Mann, der mit gesenktem Kopf über den Friedhof Heerstraße ging, zog das seidene Tuch um seinen Hals enger. Zur Mitte des Geländes senkte sich der Boden ab. Am tiefsten Punkt lag ein See. Vom Wasser stieg Nebel auf. Er fröstelte. Zuhause färbten sich jetzt allmählich die ersten Blätter in ein zauberhaftes Rot.

Zuhause.

Er hätte schon längst hierher auf den Friedhof kommen sollen.

Der Kies knirschte unter seinen Schuhen. Er fühlte, wie die beiden Falten über seiner Nasenwurzel tiefer wurden. Im Gehen zählte er die Gräber und ließ seinen Blick über die Namen auf den Steinen gleiten. Über ihm dunkle Wolken.

Warum hatte er nichts gewusst? Hatte es irgendwelche versteckten Warnungen gegeben? Weshalb war es ihm nicht gelungen, die Zeichen zu deuten?

Vielleicht, weil er eine Zeitlang nicht allein gewesen war? Weil er ein paar kostbare Jahre lang so etwas wie Ruhe und Frieden gefunden hatte?

Er ging in seiner Erinnerung zurück; Jahr um Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Die Bilder wurden in der Erinnerung stärker, je weiter er zurückdachte. Die Zeit damals war hart und brutal gewesen, gewiss; aber alleine hätten sie ihre frühen Jahre nicht überstanden.

Er war stehengeblieben. Ein anderes, feineres Knirschen hatte das Geräusch seiner Schuhe im Kies abgelöst. Erstaunt stellte er fest, dass es seine Zähne waren.

Zwischen den Bäumen konnte er ein kleines Häuschen sehen. Roter Backstein. Im Wohnzimmer flackerte blaues Licht. Er ging weiter. Ein Kindergrab. Unser Rolf. Er verließ uns viel zu früh. Manche verlassen uns auch zu spät, dachte er bitter. Emma Mörike.

Warum nur hatten sie in der zweiten Hälfte ihres Lebens nicht zusammen glücklich sein können? Es war doch nicht zu spät gewesen … Aber es hatte nicht sein sollen.

Von ihnen beiden hatte nur er es einigermaßen geschafft.

Er blieb stehen. Das frische Grab zu seinen Füßen trug keinen Blumenschmuck. Obwohl das Leben ihn an Körper und Seele hart gemacht hatte, musste er jetzt in seine behandschuhte Hand beißen, um nicht zu weinen.

Er hatte keine Blumen mitgebracht, wozu auch?

Blumen sind nicht für die Toten, sondern für die Lebenden, dachte er. Damit die anderen sehen, dass ein Toter nicht vergessen ist. Dass die Hinterbliebenen gute Hinterbliebene sind. Den Toten sind die Blumen egal.

Eine Krähe hüpfte näher und beäugte ihn. Dann flog sie rasch fort.

Der kalte Wind wurde stärker und riss ein paar Blätter von den Bäumen. Der Mann stand mit verschränkten Händen vor dem frischen Grab. Er merkte kaum, dass er fror.

Er sah noch einmal hinüber zu dem alten Haus, das sich in die hinterste Ecke des Friedhofs kauerte. Die Krähe saß jetzt auf dem Dach. Eine Gardine bewegte sich. Das blaue Licht im Wohnzimmer des Friedhofswärters erlosch.

Es fing an zu regnen.

Im Gesicht des Mannes vermengten sich die Regentropfen mit den Tränen, die zum ersten Mal seit zwanzig Jahren zu fließen begannen.

Nach ein paar Minuten wischte er sich verstohlen mit dem Handrücken übers Gesicht. In seinem Kopf nahm eine Idee langsam Gestalt an. Woher sie kam, wusste er nicht; es war, als hätte er sie schon lange in sich getragen und als sei jetzt ein Vorhang zurückgezogen worden.

Er schlug den Kragen hoch und ging mit raschen Schritten davon.

In diesem Teil der Stadt gab es nur wenige Wohnhäuser. Er musste lange laufen, bis er eine kleine Kneipe fand. Aufwärmen. Und die Gedanken ordnen.

Die Bedienung kam gleichgültig an seinen Tisch. »Was darf ich Ihnen bringen?«

»Einen Schwarztee. Und einen … sagen Sie, was für Whisky haben Sie?«

»Ballantine’s, Glenfiddich, Jack Daniel’s.«

Pest oder Cholera. »Dann einen Jack Daniel’s.«

Kurz darauf stellte sie ein Tablett mit einer Tasse Tee und einem Glas Whisky vor ihn auf den Tisch. Er sah ihr hinterher, als sie wieder zum Tresen ging, gerade so, als ob er auf ihren Hintern starrte, und musterte dabei unauffällig die anderen Gäste: zwei Männer in den Dreißigern, in ein Gespräch vertieft. Am Fenster ignorierte ein junges, händchenhaltendes Pärchen alles um sich herum. Und hinten in der Ecke flüsterte ein trübsinniger Mann einem großen Glas Pils unhörbare Worte zu.

Er nahm einen Bierdeckel, zog das bedruckte Papier ab und begann, eine Liste aufzuschreiben. Seinen Tee hatte er irgendwann ausgetrunken, aber den Whisky noch nicht angerührt. Die Bedienung machte keine Anstalten, ihn zu stören, und er drehte sich nicht nach ihr um.

Nach einer halben Stunde war seine Liste komplett. Er las sie langsam durch, nickte zufrieden.

Dann roch er am Whisky. Langsam kam die Erinnerung hoch, an einen anderen Geruch. Er schüttelte sich vor Ekel.

In einem Zug trank er das Glas aus.

Nachdem er gezahlt hatte, ging er hinaus in den Regen; den Bierdeckel nahm er mit. Nach ein paar Metern zerriss er ihn und warf die Pappstücke in eine tiefe Pfütze. Dann sah er sich nach einem Taxi um. Schließlich kam eins. Er winkte es heran und ließ sich zur Gedächtniskirche fahren.

Der Regen war weniger geworden.

Wie passend, dachte er, als er über den Breitscheidplatz schlenderte.

Hier bestimmten Touristen das Stadtbild. Von ihnen lebten die Besitzer der Imbissbuden, die Souvenirhändler, die Straßenkünstler. Der Wind wirbelte zerknülltes Dönerpapier und braunes Laub umher.

Der Mann sah sich demonstrativ suchend um.

»Brauchst du was?« Die diskrete Stimme war plötzlich da. Der spindeldürre Mann, dem sie gehörte, war wie aus dem Nichts gekommen.

»Hm. Was hast du?« Er musterte den Händler. Dreckige Jeans, Kapuzenshirt unter einer rissigen Lederjacke, Wollmütze. Er sah so aus, als ob er selbst sein bester Kunde wäre.

»Alles, was du brauchst.« Sie schlenderten nebeneinander an den Rand des Platzes.

»Kokain?«

»Sicher.«

Der Wind fegte über den Platz und raschelte im Laub.

»Wie viel willst du?«

»Hör mal, deine Mütze gefällt mir.«

»Was wird das? ’n Spiel?« Der Dealer war plötzlich misstrauisch. Rasch blickte er über die Schulter.

»Kein Spiel. Ich will fünf Gramm. Und den gleichen Preis für deine Mütze.«

»Spinnst du, Mann? Was willst du mit dem ollen Ding?«

»Ich bin Sammler.«

Interesse und Misstrauen wechselten sich in den wässrigen Augen ab.

»Du bist ’n Irrer, würd ich sagen.«

»Aber einer, der zahlt.«

Der Mann in den abgerissenen Klamotten lachte. »Also gut, Mann.« Er sah sich um. Sie standen allein im Windschatten einer Betonmauer.

Geld wechselte unauffällig den Besitzer. Kurz darauf war der Dealer verschwunden.

Im Schatten der Häuser verteilte der Wind fünf Gramm Puderzucker auf dem Gehweg.

3.

Michael ließ einen Teelöffel Zucker in seine Tasse rieseln und goss Kaffee nach. Sein Magen knurrte, aber er wollte jetzt noch keine Mittagspause machen. Der Geruch des Kaffees stieg ihm in die Nase; für einen Moment wurde ihm flau im Magen. Er öffnete die Tür zum Klo und schüttete die Tasse ins Waschbecken aus. Wenn er nicht aufpasste, würde er in ein paar Jahren seinen Magen ruiniert haben. Während er ein Glas Leitungswasser trank, sah er Inas Foto an, das in einem kleinen Rahmen auf dem Schreibtisch stand. Sie hatten sich seit vier Wochen nicht gesehen. Ina wohnte in Gräpel, einem kleinen Dorf an der Oste in Niedersachsen, und arbeitete in Stade als Krankenschwester. Sie war keine große Briefschreiberin; gelegentliche Telefonate, E-Mails und zwischendurch ein paar SMS mussten reichen, um ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. In den letzten Jahren hatte er Telefonsex schätzen gelernt.

Die Kaffeemaschine gab leise, merkwürdige Geräusche von sich. Er würde sie wahrscheinlich bald ersetzen müssen.

Er wühlte im Altpapierkarton, bis er schließlich die Postwurfsendung eines Supermarktes fand. Gerade war eine Kaffeemaschine im Angebot. Er riss die Anzeige heraus und steckte sie in seine Hemdtasche, bevor er sich wieder seinem Bericht zuwandte. Dieser Balkaya. Michael schüttelte den Kopf. So wie es aussah, ging seine Frau heimlich zu einer Psychotherapeutin – und er witterte Ehebruch. Die Zeilen reihten sich am Bildschirm untereinander. Bald würde er wieder eine Rechnung stellen können.

Das Telefon klingelte.

»Detektivbüro Dallinger, guten Tag.«

»Hi Michael.« Im Hintergrund lief leiser Kuschelrock.

»Ina!«

Michael tippte den Satz zu Ende.

»Was machst ’n da?« Ihre Stimme klang gereizt.

»Ich hab den Satz noch zu Ende getippt.«

»Na, dann brauche ich ja nicht anzurufen, wenn du nicht mal in Ruhe mit mir telefonieren kannst.«

»Bin ja schon fertig!«

So war das immer in letzter Zeit. Jedes Gespräch führte innerhalb von Sekunden zum Streit. Dabei lebten sie schon jahrelang in einer Fernbeziehung. Vielleicht gerade deswegen: Weil der Alltag miteinander fehlte, sollte jeder gemeinsam verbrachte Tag etwas Besonderes sein.

»Wann kommst du?«, wollte sie wissen. »Schaffst du’s schon Donnerstag?«

Er hatte es bisher vermieden, über das Wochenende nachzudenken. In Gedanken kalkulierte er kurz die Strecke. Vier Stunden Autobahn, mindestens, dann eine Stunde Landstraße. Außerhalb des Berufsverkehrs, wohlgemerkt. Was hielt Ina bloß in Stade? Er hatte nie eine befriedigende Antwort gefunden. Nicht mal nach Hamburg wollte sie ziehen. Da gäbe es wenigstens eine gute Zugverbindung.

»Ich weiß noch nicht genau«, sagte er.

»Wie jetzt?«

»Ich sitze gerade an einem Bericht. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.« Er zögerte. »Aber Freitag komme ich auf jeden Fall hier los. Also, spätestens. Ich könnte dann abends da sein.«

»Erst abends?« Sie klang enttäuscht.

»Ich versuch’s, so früh ich kann.«

Schweigen am anderen Ende der Leitung.

»Hast du auch noch was anderes im Kopf als Arbeit?«, maulte Ina schließlich. »Mich zum Beispiel?«

Sie hatten dieses sinnlose Gespräch schon oft geführt. Michael seufzte hörbar. »Du weißt doch, dass ich dich liebe«, sagte er müde.

»Und was ist sonst so?« Inas Stimme klang jetzt etwas netter.

Michael war verwirrt. »Nichts. Ich arbeite. Mehr ist nicht.«