Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Klassiker bei Null Papier

- Sprache: Deutsch

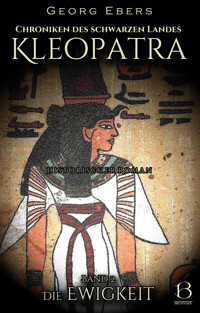

Kleopatra – das Schicksal einer großen Königin Was Kleopatra angeht, so ist ihr gesamtes Dasein von Romantik umwoben, die an das Märchenhafte grenzt. Auch ihre schlimmsten Feinde bewundern ihre Schönheit. Ihr Charakter dagegen verbleibt ein Mysterium. Wer war die Frau, die Julius Cäsar zu ihren Füßen sah, und Marcus Antonius zu ihrem willfährigen Liebhaber machte? Der Autor entfaltet ein reiches Bild vor der exotischen Kulisse des alten Ägyptens, während er vor dem Leser die letzten Geheimnisse dieser rätselhaftesten Frau der Geschichte offenlegt. Null Papier Verlag

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 707

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Georg Ebers

Kleopatra

Ein historischer Roman

Georg Ebers

Kleopatra

Ein historischer Roman

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-87-4

null-papier.de/newsletter

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Eftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebenzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

Klassiker bei Null Papier

Alice im Wunderland

Anna Karenina

Der Graf von Monte Christo

Die Schatzinsel

Ivanhoe

Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings

Robinson Crusoe

Das Gotteslehen

Meisternovellen

Eine Weihnachtsgeschichte

und weitere …

Newsletter abonnieren

Der Newsletter informiert Sie über:

die Neuerscheinungen aus dem Programm

Neuigkeiten über unsere Autoren

Videos, Lese- und Hörproben

attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr

https://null-papier.de/newsletter

Wilhelm Jordan, dem Freunde und Dichter in herzlicher Verehrung gewidmet.

Vorwort

Wenn dem Verfasser vorgehalten wurde, die sentimentale Liebe unserer Zeit sei dem heidnischen Altertum fremd gewesen, so wies er nicht am letzten auf das Liebespaar Antonius und Kleopatra und das Testament des derben römischen Reitergenerals. Er hatte darin den Wunsch ausgesprochen, wo er auch stürbe, neben der ihm bis ans Ende teuern Frau begraben zu werden. Sein Verlangen wurde erfüllt, und das Liebesleben dieser beiden hervorragenden Menschen, das der Geschichte angehört, bot schon mehr als einmal der Kunst und Dichtung einen willkommenen Stoff.

Was besonders die Kleopatra angeht, so ist ihr gesamtes Dasein von einer Romantik umwoben, die an das Märchenhafte streift. Auch ihre gehässigsten Feinde bewundern ihre Schönheit und die seltenen ihr eigenen Gaben des Geistes. Ihr Charakter dagegen gehört zu den schwierigsten Rätseln der Seelenkunde. Der knechtische Sinn römischer Dichter und Schriftsteller, denen es widerstrebte, das Licht, das von der Feindin des Staates und Kaisers so glänzend ausging, freimütig anzuerkennen, löste es zu ihren Ungunsten. Was ägyptisch hieß, war dem Römer verhaßt oder doch verdächtig, und dieser am Nil heimischen Frau ließ sich schwer vergeben, daß sie den Julius Cäsar zu ihren Füßen gesehen und den Marcus Antonius sich dienstbar gemacht hatte. Andere Berichterstatter, und an ihrer Spitze Plutarch, lösten das Rätsel gerechter und vielfach zu ihren Gunsten.

Für den Verfasser war es eine erfreuliche Aufgabe, der Persönlichkeit der unglücklichen Königin näher zutreten und aus der Fülle der vorhandenen Nachrichten zunächst für sich selbst ein Menschenbild zu gestalten, woran er zu glauben vermochte. Jahre vergingen, bevor er dahin gelangte; jetzt aber, da er das fertige Gemälde betrachtet, meint er, es könnte mancher geneigt sein, einen Einwand gegen die Helligkeit seiner Farben zu erheben. Dennoch würde es dem Darsteller nicht schwer fallen, jeden Ton zu rechtfertigen, dessen er sich bediente. Wenn er während des Schaffens seine Heldin lieben lernte, so geschah es, weil er, je deutlicher er sich diese merkwürdige Frauengestalt vergegenwärtigte, immer lebhafter fühlte und immer sicherer erkannte, wie wert sie nicht nur des Mitleids und der Bewunderung sei, sondern auch, trotz aller ihr eigenen Schwächen und Fehler, jener hingebenden Neigung, die sie in so vielen erweckte.

Kein Geringerer als Horaz war es außerdem, der Kleopatra »non humilis mulier« -- ein keiner Niedrigkeit fähiges Weib nannte. Dies Wort aber gewinnt dadurch das schwerste Gewicht, daß es den Hymnus schmückt, den der Poet dem Octavian und seinem Siege über den Antonius und die Kleopatra widmete. Es war kühn von ihm, in solchem Gesange der Feindin des Triumphators rühmend zu gedenken. Er wagte es dennoch, und sein Wort, das einer Tat gleichkommt, gehört zu den schönsten Ruhmestiteln der viel verkannten Frau.

Leider erwies es sich weniger wirksam als das Urteil des Dio, der, was Plutarch mitteilte, mehrfach entstellt, sich sonst aber wohl am nächsten an die Komödie oder an die volkstümlichen Erzählungen schließt, die es zu Rom nicht wagen durften, die Ägypterin in günstigem Lichte zu zeigen.

Billiger denkend als die meisten römischen Berichterstatter zeigt sich der Grieche Plutarch, der unserer Heldin auch zeitlich näher stand als Dio. Sein Großvater hatte sogar noch mancherlei von seinem Landsmanne Philotas, der während der glänzenden Tage, die Kleopatra und Antonius in Alexandria verschwelgten, sich als Student dort aufhielt, über beide gehört. Von allen Schriftstellern, die der Königin gedenken, ist er der zuverlässigste; doch auch seine Darstellung will mit Vorsicht benutzt sein. Der anschaulichen und eingehenden Schilderung, die Plutarch den letzten Lebenstagen unserer Heldin widmet, sind wir auch im einzelnen gefolgt. Sie trägt den Stempel der Wahrheit, und weit von ihr abzuweichen wäre Willkür gewesen.

Die ägyptischen Quellen enthalten leider nichts, was für die Würdigung des Charakters der Kleopatra ins Gewicht fällt, wenn wir auch Bildnisse besitzen, die die Königin allein oder mit ihrem Sohne Cäsarion darstellen. Erst in jüngster Zeit (1892) ward das Fragment einer kolossalen Doppelstatue zu Alexandria gefunden, die kaum etwas anderes zur Anschauung bringen kann als Kleopatra Hand in Hand mit Antonius. Der obere Teil der weiblichen Gestalt blieb ziemlich gut erhalten und zeigt ein anmutig gebildetes, jugendliches Frauengesicht. Dem Befehle des Octavian, die Bildsäulen des Antonius zu vernichten, ist die männliche Figur wohl zum Opfer gefallen. Herrn Dr. Walther in Alexandria danken wir eine gute photographische Wiedergabe dieser merkwürdigen Bildsäule. Außer ihr blieben verhältnismäßig wenige Werke der bildenden Kunst, zu denen wir hier auch die Münzen zählen, erhalten, die uns mit dem Aussehen unserer Heldin vertraut machen könnten.

Muß es auch dem Dichter vor allem am Herzen liegen, seine Arbeit zum Kunstwerke zu gestalten, ist es ihm dabei doch geboten, nach Treue zu streben. Wie das Bild der Heldin ihrer wahren Persönlichkeit, so soll das Leben, das hier dargestellt wird, in jedem Zuge der Kultur der geschilderten Zeit entsprechen. Zu diesem Zwecke stellten wir die Heldin in die Mitte eines größeren Menschenkreises, auf den sie einwirkt, und der es gestattet, ihre Persönlichkeit in den verschiedensten Lebensbeziehungen darzustellen.

Wäre es dem Verfasser gelungen, das Bild der merkwürdigen Frau, die so verschieden beurteilt wurde, nicht weniger »lebig« und glaubhaft zur Anschauung zu bringen, als es sich ihm selbst in die Vorstellung prägte, so dürfte er zufrieden der Stunden gedenken, die er diesem Buche widmete.

Tutzing am Starnberger See, Oktober 1893

Georg Ebers.

Erstes Kapitel

Der Baumeister Gorgias von Alexandria hatte den Sonnenbrand des ägyptischen Mittags ertragen gelernt. Obgleich er die Dreißig noch nicht überschritten, war er erst als Gehilfe des nunmehr verstorbenen Vaters, dann aber als sein Nachfolger der Leiter der großen Bauten gewesen, die Kleopatra zu Alexandria errichtete.

Gerade jetzt war er mit Aufträgen überhäuft, und doch hatte er sich schon vor Feierabend hieher begeben, um einem dem Knabenalter kaum entwachsenen Jünglinge gefällig zu sein.

Derjenige, dem er dies Opfer brachte, war freilich kein Geringerer als Cäsarion, der Sohn, den die Königin Kleopatra dem Julius Cäsar geschenkt. Antonius hatte ihn mit dem stolzen Namen eines »Königs der Könige« geehrt, und doch war es ihm keineswegs zu befehlen oder gar zu herrschen gestattet; denn die Mutter hielt ihn fern von der Regierung, und ihn selbst verlangte nicht nach dem Szepter.

Gorgias hätte seinen Wunsch um so eher unberücksichtigt lassen können, je deutlicher es auf der Hand lag, daß er ihn über seine Umgebung hinweg zu sprechen wünsche. Es war dem Baumeister auch nicht im entferntesten bewußt, was Cäsarion ihm anzuvertrauen wünsche, und lange konnte er ihm in keinem Falle das Ohr leihen; denn die Flotte, die die Königin mit Marcus Antonius nach Griechenland geführt hatte, mußte wohl jetzt schon mit der des Octavian zusammengestoßen und auch zu Lande eine Schlacht geschlagen und das Schicksal der Welt entschieden worden sein.

Er, Gorgias, glaubte an den Sieg des Antonius und der Königin und wünschte ihn dem hohen Paare von Herzen. Er mußte sogar handeln, als sei der Kampf schon zu seinen Gunsten entschieden; denn in seiner Hand ruhten die baulichen Vorbereitungen für den Empfang der Sieger, und heute noch galt es zu bestimmen, wo die Statue aufgestellt werden sollte, die den Antonius in kolossaler Größe Hand in Hand mit der königlichen Geliebten darstellte.

Der Epitrop Mardion, ein Eunuch, der Kleopatra als Regent vertrat, und der Siegelbewahrer Zeno, der selten Widerspruch gegen ihn erhob, wünschten sie an einem andern Platze wie er aufgestellt zu sehen. Dem Wunsche der mächtigen Leiter des Staates stellte sich besonders der Umstand entgegen, daß es zu seiner Ausführung nötig gewesen wäre, das Grundstück eines Privatmannes in Anspruch zu nehmen. Daraus konnten Schwierigkeiten erwachsen, und das widerstand dem Gorgias. Aber auch als Künstler pflichtete er dem Plane des Mardion nicht bei; denn auf dem Grundstücke des Didymus hätte die Statue wohl am Meere gestanden, worauf es dem Regenten und dem Siegelbewahrer anzukommen schien, doch es wäre dort kein Hintergrund für sie zu beschaffen gewesen.

Jedenfalls konnte der Baumeister jetzt die Ladung des Cäsarion benützen, um von dem Orte des Stelldicheins, den hohen Stufen des Isistempels aus, das Bruchium zu überschauen und nach dem rechten Platze für die Bildsäule zu suchen. Es lag ihm am Herzen, den geeignetsten zu finden; denn der Meister, der dies Kunstwerk geschaffen, war sein Freund gewesen und hatte kurz nach seiner Vollendung die Augen geschlossen.

Das Heiligtum, von dem aus Gorgias dies Beobachtungswerk begann, lag an einer der schönsten Stellen des Bruchium, dem Quartier Alexandrias, aus dem die Königspaläste mit ihren ausgedehnten Annexen, die prächtigsten Tempel, außer dem in einem andern Stadtviertel gelegenen Serapeum, und die größten Theater sich erhoben, das Forum den Rat der macedonischen Bürger zu Versammlungen einlud und das Museum den Gelehrten eine Heimstätte bot.

Man nannte den kleinen Platz, der den Isistempel im Osten begrenzte, den »Musenwinkel«, wegen der marmornen Frauenstatuen vor dem Tore des Hauses, das mit seinem großen Garten den Platz nach Norden und dem Meere hin abschloß und dem alten, angesehenen Gelehrten und Museumsmitgliede Didymus gehörte.

Der Tag war heiß gewesen, und der Pronaos des Isistempels bot dem Baumeister willkommenen Schatten. Dies Heiligtum ruhte auf einem hohen Unterbau, und eine vielstufige Treppe führte zu der Cella1 empor. Es war dem Gorgias von hier aus weithin zu schauen gestattet.

Die meisten Bauwerke, die sein Auge erreichte, stammten aus der Zeit des Alexander und seiner Nachfolger aus dem Hause der Ptolemäer, einige aber, und nicht die schlechtesten, waren sein, des Gorgias, eigenes Werk oder das seines Vaters. Das hob ihm das Herz, und die Brust des Künstlers füllte sich beim Anblick dieses Teils seiner Vaterstadt mit enthusiastischer Freude.

Er war in Rom gewesen, hatte manche andere Stadt, die man zu den volkreichsten und prächtigsten zählte, gesehen; doch in keiner drängte sich auf engem Raum eine gleiche Fülle von herrlichen Kunstwerken zusammen.

»Und nähme es einer der Himmlischen selbst auf sich,« dachte er, »für die Bewohner des Olymp eine Wohnstätte zu erbauen, die ihrer Größe und Schönheit entspräche, viel reicher und das künstlerische Bedürfnis, das wir ja als ihr Geschenk besitzen, besser und würdiger befriedigend könnte er sie auch nicht gestalten. An dem Strand eines solchen Meeres hätte er sie sicher errichtet.«

Dabei beschattete er die scharf blickenden Augen mit der Hand, und er, der sonst dem einzelnen, das ihn in Anspruch nahm, die ganze Aufmerksamkeit zuwandte, gönnte sich heute den Genuß, das Gesamtbild auf sich einwirken zu lassen, zu dessen letzter Vollendung auch er das Seine getan. Und wie er an jedem Tempel und Säulengange die beabsichtigte und schön zur Vollendung gelangte Harmonie der Formen und weiter die glückliche Zusammenstellung der einzelnen Bauten und Bildsäulen mit dem Kennerauge erfaßte, sagte er sich tief atmend, seine Kunst sei doch die herrlichste und das Bauen von allen königlichen Vergnügen das höchste.

Und die Fürsten, die hier seit dreihundert Jahren für eine Umgebung ihrer Paläste Sorge getragen, die der Größe ihrer Macht wie der Überfülle ihres Reichtums entsprechen und ihrer Ehrfurcht vor den Göttern und ihrer Freude am Schönen und an der Kunst greifbare Gestalt geben sollte, hatten sicherlich das Gleiche gedacht. Kein Königsgeschlecht auf Erden durfte sich einer herrlicheren Wohnstätte rühmen. Das sagte sich der Baumeister, während das tiefe Blau des Meeres und des Himmels sich mit dem Lichte der Sonne verband, um, was Kunst und Witz der Menschen hier mit unerschöpflichen Mitteln geschaffen, zur vollen Geltung zu bringen.

Das Warten, das der Vielbeschäftigte sonst schwer ertrug, ward hier und zu dieser Stunde zum Vergnügen; denn die Strahlen, die dem Diadem des Königs Sonne nach allen Seiten hin verschwenderisch entströmten, übergossen die tausend weißen Marmorsäulen an den Tempeln und Wandelgängen immer noch mit leuchtendem Glanzlicht und spiegelten sich in den Flächen des polierten Granits der Obelisken und in den nicht minder glatten Wänden von weißem, gelbem und grünem Marmor, von Syenit und braunem gesprenkeltem Porphyr an Heiligtümern und Palästen. Sie schienen die bunten Mosaikbilder, die jeden Fuß breit des Bodens bedeckten, wo keine Fahrstraße ihn durchschnitt und kein Baum ihn beschattete, schmelzen zu wollen und prallten zurück von dem flimmernden Metall oder der glatten Glasur der bunten Ziegel an den Dächern der Tempel und Häuser. Hier glitten sie blitzschnell an dem metallenen Zierat hin, dort schienen sie mit dem Glanze der vergoldeten Kuppeln zu kämpfen, der den ihren überbot, dort wieder verliehen sie dem edlen Grün der mit Patina überzogenen Bronzeflächen den leuchtenden Glanz des Smaragdes. In Lasurstein und Korallen schienen sie die blau und rot gefärbten Glieder der weißen Marmortempel und in Topas ihren vergoldeten Schmuck zu verwandeln. Die Gemälde auf dem musivischen Boden der Plätze und an den Innenwänden der Säulengänge hoben sich jetzt doppelt wirkungsvoll ab von den hellen Marmormassen, die sie umgaben und die es den Malereien zu danken hatten, wenn sie dem Auge statt blendender Eintönigkeit anziehenden Wechsel boten.

Und wie steigerte das Licht der Nachmittagssonne die Farbenpracht der Fahnen und Wimpel, die neben den Obelisken und ägyptischen Pylonen, über den Triumphbogen, den Tempeln und Palastpforten wehten! Doch auch das köstliche Purpurblau der Fahne über dem jetzt von den Kindern der Kleopatra bewohnten Palaste auf der Halbinsel Lochias ward von der Farbe des Meeres überboten, das am nahen Strande in dunklem Azur ruhte, während weiterhin ein tiefes und helleres Blau sich mit leis bewegten Streifen von sattem und weißlichem Grün mischte.

Gorgias pflegte die Dinge ganz zu erfassen, denen er gestattete, auf sich einzuwirken, und wenn die Gewohnheit, jedes hervorragende Werk aus Menschen- oder Götterhand in Zusammenhang mit seiner Kunst zu bringen, ihm auch diesmal treu geblieben war, so hatte er doch, hingegeben dem Anblick des ihm so wohl bekannten Bildes, den Zweck seines Hierseins nicht vergessen.

Nein, der Garten des Didymus war nicht der rechte Platz für das letzte Werk des Freundes!

Als er die hohen Platanen, Sykomoren und Mimosen, die das alte Gelehrtenheim umgaben, noch einmal prüfend ins Auge faßte, ward es auf dem stillen Platze unter ihm laut; denn allerlei Volk strömte vor dem Hanse des Didymus zusammen, als gebe es dort etwas Besonderes zu sehen.

Was mochten die Leute von dem zurückgezogenen Manne begehren?

Aufmerksam spähte er hinüber, doch bald wandte er sich wieder um; denn von unten her klang ihm sein Name munter entgegen.

Ein sonderbarer Aufzug hatte sich dem Tempel genähert. Einer kleinen Schar von Bewaffneten voran schritt ein kurz gewachsener, vierschrötiger Mann, dessen großes, von buschigem Gelock umwalltes Haupt ein doppelter Lorbeerkranz schmückte, und der lebhaft in einen jüngeren hineinsprach. Vor den Stufen des Heiligtums war er samt dem Gefolge stehen geblieben, um den Baumeister gleichfalls zu begrüßen. Dieser rief ihm einige freundliche Worte hinunter. Da machte der Bekränzte Miene, sich zu ihm hinauf zu begeben, sein Begleiter aber hielt ihn davon zurück, und nach einem kurzen Hinundher bot der ältere dem jungen Manne die Hand, warf das schwere Haupt zurück und zog, gespreizt wie ein Pfau, mit dem Gefolge weiter.

Der andere schaute ihm achselzuckend nach und rief dann dem Gorgias die Frage zu, was er da oben von der Göttin begehre.

»Deine Anwesenheit,« versetzte der Baumeister heiter.

»So erweist Isis sich Dir gefällig,« lautete die Antwort, und gleich darauf schüttelten die jungen Männer einander herzlich die Hände.

Sie waren beide gleich wohl und gleich hoch gewachsen; beider Gesicht und Antlitz zeugte für ihre rein griechische Herkunft, ja man hätte sie für Brüder halten können, wenn an dem Baumeister nicht alles derber und schlichter erschienen wäre als an dem andern, den er »Dion« und seinen Freund nannte.

Als dieser die Stimme erhob, um den Bekränzten, der ihn eben verlassen, Anaxenor, den berühmten Zitherspieler, dem Antonius die Einkünfte von vier Städten geschenkt und gestattet hatte, sich eine Leibwache zu halten, mit lustigem Spotte zu überschütten, und Gorgias ihm dabei mit tieferer Stimme bald beipflichtete, bald ihn durch verständige Einwürfe zurückhielt, zeigte es sich deutlich, wie verschieden die gleich großen Alters- und Stammesgenossen waren.

Wohl bekundeten beide eine für ihre Jahre ungewöhnliche Sicherheit; die des Baumeisters aber war die, die der Mann durch Arbeit und eigenes Verdienst erwirbt, die des Dion jene, die großer Besitz und eine bevorzugte Lebensstellung dem Unabhängigen schenken. Wer nicht wußte, daß Dion im Rate der Stadt durch das Schwergewicht seiner sorgfältig ausgearbeiteten Reden mehr als einmal, wo es ihm darauf angekommen war, den Ausschlag gegeben hatte, der wäre wohl geneigt gewesen, ihn für einen jener sorglosen Lebemänner zu halten, an denen es unter der goldenen Jugend Alexandrias nicht fehlte, während an dem Baumeister vom Blicke des Auges bis zu dem derberen Leder der Sandale alles für den Ernst der Gesinnung und die anspruchslose Tüchtigkeit des Wesens zeugte.

Sie waren Freunde geworden, als Gorgias für den Dion an Stelle des alten Palastes seiner Familie einen neuen erbaut hatte. In langem geschäftlichem Verkehre kommt der eine dem andern nahe, wenn es sich nicht nur um Vorschrift und Ausführung handelt. Aber der Auftraggeber war in diesem Falle nur der Wünschende und zu Beratende, der Künstler aber der warmherzige Freund gewesen, dem es darauf ankommt, sein Bestes daran zu setzen, um zu verwirklichen, was dem andern als das höchste Erreichbare vorschwebt. So waren sie einander wert und endlich schwer entbehrlich geworden. Wie der Baumeister in dem reichen jungen Weltmanne vieles entdeckt hatte, was er nicht in ihm vermutet, so war jener freudig überrascht gewesen, in dem Künstler mit dem gediegenen Ernst einen guten Gesellen zu finden, dem es -- das machte ihm den Freund erst recht lieb -- keineswegs an Schwächen fehlte.

Als der Palast zur Zufriedenheit des Dion und als vielgepriesene Zierde der Stadt vollendet war, gewann die Freundschaft der jungen Männer eine neue Gestalt, und es wäre schwer zu sagen gewesen, wem sie mehr geboten habe.

Vorhin war Dion von dem Zitherspieler aufgehalten worden, dem es um die Bestätigung der Nachricht zu tun war, daß die vereinte Streitmacht des Antonius und der Kleopatra einen großen Sieg zu Wasser und zu Lande erfochten habe.

In dem Speisehause zu Kanopus, wo er gefrühstückt, sei alles voll von der frohen Kunde gewesen, und man habe viel Wein auf das Wohl der Sieger und den Untergang ihres tückischen Feindes getrunken.

»Mich,« rief Dion, »hält in dieser Zeit nicht nur ein Schwachkopf wie der Zitherspieler für allwissend, sondern auch mancher Verständige. Und weswegen? Weil ich der Neffe des Siegelbewahrers Zeno bin, der selbst verzweifeln möchte, weil er nichts weiß, auch nicht das Geringste.«

»Doch er steht dem Regenten am nächsten,« bemerkte Gorgias, »und wenn einer, so muß er doch erfahren, wie es um die Flotte bestellt ist.«

»Auch Du!«, seufzte der andere. »Hätte ich so viel auf Gerüst und Mauer hoch über dem Boden zu stehen wie Du, der Architekt, -- beim Hunde, es wäre mir nicht entgangen, woher der Wind weht. Von Süden bläst er nun schon volle vierzehn Tage und hält die von Norden kommenden Schiffe zurück. Nichts weiß der Regent, gar nichts, und der Oheim natürlich ebensowenig. Wenn sie aber dennoch etwas wissen, sind sie klug genug, meine Kenntnisse nicht damit zu bereichern.«

»Es gehen freilich auch andere Gerüchte,« sagte der Baumeister bedenklich. »Wenn ich an der Stelle des Mardion wäre ...«

»Danke den Olympiern, daß Du es nicht bist.« lachte der andere. »Er steckt in Sorgen wie der Fisch in den Schuppen. Und die eine, die größte ... Der Grünschnabel Antyllus verbrannte sich damit gestern bei der Barine die Lippen. Armer Schelm! Daheim bekam er es sicher mit dem Hofmeister zu tun.«

»Du meinst die Bemerkung über die Anwesenheit der Königin bei der Flotte?«

»Pst!«, unterbrach ihn hier Dion und legte den Finger auf den Mund; denn viele Männer und Weiber erstiegen die Stufen des Tempels. Mehrere trugen Blumen und Kuchen in der Hand, und auf den Zügen der meisten sprach frohe Herzensbewegung. Auch ihnen war eine Siegesnachricht zu Ohren gekommen, und sie wünschten nun der Göttin zu opfern, die Kleopatra, »die neue Isis«, allen anderen vorzog.

In dem ersten Vorraume des Heiligtums ging es lebendig her. Man hörte das Zusammenklingen der Ringe am Sistrum und den murmelnden Gesang priesterlicher Stimmen. Der stille Pronaos des kleinen Heiligtums der Göttin, das hier in dem griechischen Palästeviertel so wenig besucht wurde, wie der große Isistempel in der Rhakotis überfüllt zu sein pflegte, war jetzt ein möglichst ungünstiger Platz für ein Stelldichein von Männern geworden, die den Leitern des Staates so nahe standen. Was Antyllus, der neunzehnjährige Sohn des Antonius, bei der Barine, einer schönen jungen Frau, deren Haus alles anzog, was unter der Männerwelt Alexandrias etwas galt, gestern abend über die Königin gesagt, war um so unvorsichtiger gewesen, je mehr es der Meinung der Verständigen entsprach. Der leichtfertige Jüngling hing mit schwärmerischer Verehrung an dem Vater, Kleopatra aber, die Geliebte und in den Augen der Ägypter die Gemahlin des Antonius, war nicht seine Mutter. Fulvia, die erste Gattin seines Vaters, hatte ihm das Leben gegeben, er fühlte sich Römer und wäre tausendmal lieber am Tiber gewesen als hier. Dazu stand es fest, und die treuesten Freunde seines Vaters machten daraus kein Hehl, daß die Anwesenheit der Königin beim Heere den Antonius störe und den frischen Wagemut des kühnen Reitergenerals beeinträchtigen müsse. Das hatte Antyllus mit der ihm eigenen, vom Vater ererbten unvorsichtigen Offenheit vor allen Gästen der Barine ausgesprochen, und zwar in einer Form, die zu Alexandria, wo man dergleichen liebte, nur zu schnell Verbreitung finden konnte.

Zu den bescheidenen Leuten, die die Siegesbotschaft in den Tempel zog, drang dergleichen langsam, doch mancher mochte den Namenskönig Cäsarion kennen, den der Baumeister hier erwartete. Es schien deswegen geraten, den Sohn der Königin am Fuße der Treppe zu empfangen. Beide stiegen darum auf den Platz hinab; doch das Aufundniederschreiten wurde ihnen von den Leuten, die hier den Tempel aufsuchten, dort vor dem Hause des Gelehrten immer zahlreicher zusammenströmten, erschwert.

Es verlangte beide, zu wissen, ob sich das Gerücht, man wolle dem Didymus den Garten nehmen, um die Statue dort aufzustellen, schon verbreitet habe, und die ersten Fragen lehrten, daß es sich in der Tat so verhalte. Es hieß sogar, das Haus des Gelehrten solle abgerissen werden, und zwar schon in einigen Stunden. Dagegen erhob sich heftiger Widerspruch; doch ein lang aufgeschossener Mann schien es auf sich genommen zu haben, das gewalttätige Vorgehen der Machthaber zu verteidigen.

Die Freunde kannten ihn wohl. Es war der Syrer Philostratus, ein geschickter Stegreifredner und Volksaufwiegler, der die schlechtesten Ansprüche verteidigte und die gewandte Zunge demjenigen zur Verfügung stellte, der am besten bezahlte.

»Jetzt,« sagte Dion, »steht der Wicht wohl im Dienste meines Oheims. Der Gedanke, das Bildwerk da drüben aufzustellen, kommt ja von ihm, und ihn von dergleichen abzubringen hält schwer. Hier wird es sich dazu um verborgene Nebenzwecke handeln. Daß sie gerade den Philostratus kauften! Ob der Anschlag nicht gar mit der Barine zusammenhängt, deren Gatte der Sachwalter doch leider war, bevor er sie verstieß.«

»Verstieß!«, fiel ihm Gorgias ungehalten ins Wort. »Wie das klingt! Er tat es freilich; doch um ihn dazu zu bewegen, opferte die Beklagenswerte die Hälfte des schönen Vermögens, das ihrem Vater der Pinsel eingebracht hatte und mehr. So gut wie ich weißt Du, daß ihr das Leben an der Seite dieses Elenden unerträglich wurde.«

»Ganz recht,« versetzte Dion gelassen. »Da ganz Alexandria bei ihrem Gesange des Jalemos am Adonisfeste in Bewunderung zerschmolz, bedurfte sie des erbärmlichen Gefährten nicht länger.«

»Wie kann es Dich nur freuen, auf die Frau, die Du gestern noch tadellos nanntest, anmutig, einzig, wo es nur angeht, solche Schatten zu werfen?«

»Damit das helle Licht, das von ihr ausgeht, Dir die Augen nicht ganz und gar blende. Ich weiß, wie empfindlich sie sind.«

»So schone sie, statt sie zu reizen. Übrigens gibt Deine Vermutung zu denken. Barine ist die Enkelin des Mannes, dem sie an den Garten wollen, und der Sachwalter flickt beiden wohl gern etwas am Zeuge. Aber ich verderbe ihm das Spiel. An mir ist es, den Platz für die Statue zu bestimmen.«

»An Dir?«, unterbrach ihn der andere. »Wenn sich kein Mächtigerer vor Dich hinstellt. Ich wollte den Oheim schon gewinnen, aber auch vor ihm steht noch dieser und jener. Die Königin ist zwar fort; doch Iras, deren Befehle auch nicht in der Lust verhallen, sagte mir noch heute morgen, sie habe über die Ausstellung der Bildsäule eigene Gedanken.«

»So bist Du es,« rief der Baumeister, »der den Philostratus hieher führt!«

»Ich?«, frug der andere erstaunt.

»Ja, Du!«, versicherte Gorgias. »Sagtest Du mir nicht selbst, daß Iras, mit der Du als Knabe spieltest, Dir jetzt unbequem werde, weil sie jeden Deiner Schritte belauere? Und dann ... Du bist ein fleißiger Besucher Barines, und sie zieht Dich uns allen so sichtlich vor, daß es Iras leicht zu Ohren gekommen sein könnte.«

»Wie Argos hundert, so hat die Eifersucht tausend Augen im Kopfe,« unterbrach ihn der Freund, »und doch will ich nichts von Barine, als in dieser langweiligen Zeit des Wartens, wenn der Tag sich neigt, zwei angenehme Stunden. Gleichviel! Iras -- das ist die Meinung -- hörte, die gefeierte Frau sei mir gewogen. -- Iras ist mir selbst ein wenig gut, und darum kaufte sich die nämliche Iras den Philostratus. Sie ließ es sich etwas kosten, um derjenigen, die sich zwischen sie und mich stellt, oder doch um dem alten Manne, der das Glück oder Unglück hat, der Großvater ihrer Nebenbuhlerin zu sein, etwas Übles zuzufügen? Nein, nein. Das wäre zu niedrig! Und -- glaube mir! -- wenn Iras eine Barine zu Grunde richten wollte, sie brauchte dafür keinen so langen und häßlichen Umweg. Außerdem ist sie nicht gerade bös. Oder ist sie es dennoch? Ich weiß nur, daß sie, wo es etwas für die Königin zu erreichen gilt, auch bedenkliche Mittel nicht scheut, und ferner, daß einem bei ihr die Stunden besonders schnell verfliegen. Ja, Iras, Iras ... Ich spreche den Namen gern aus. Und ich liebe sie doch nicht, und sie -- sie liebt nur sich selbst, und, das können wenige von sich sagen, eine zweite noch mehr. Was gilt ihr die Welt, was gelte ich ihr neben der Königin, dem Abgott ihres Herzens? Seit sie fort ist, kommt sie sich vor wie die verlassene Ariadne, -- wie ein junges Reh, das sich von der Mutter verirrte. Aber warte einmal, sie hat da die Hand vielleicht doch mit im Spiele; die Königin vertraut ihr wie einer Schwester, wie der eigenen Tochter. Niemand weiß, was sie und die Charmion ihr sind. Kammerfrauen werden sie genannt, und Herzensfreundinnen sind sie der Herrin. Als Kleopatra Iras beim Aufbruch der Flotte hier lassen mußte, -- sie lag damals im Fieber -- befahl sie ihr, auf die Kinder zu achten. Auch auf die mit dem sprossenden Barte: den ›König der Könige‹, Cäsarion, dem der Hofmeister für jeden Ungehorsam eins mit dem Szepter versetzt, und den unbändigen Burschen Antyllus, der sich an den letzten Abenden zu unserer Freundin drängte.«

»Antonius, der eigene Vater, führte ihn zu ihr.«

»Ganz recht, und Antyllus brachte ihr den Cäsarion. Das geht der Iras gegen den Strich, wie alles, was der Königin Verdruß bereiten könnte. Barine ist ihr, um Kleopatras willen, der sie ein Ärgernis sparen will, unbequem und vielleicht um meinetwegen ein wenig verhaßt. Nun läßt sie dem Alten, den Barine liebt, ihrem Großvater, etwas antun, das die verwöhnte, unvorsichtige Frau kaum ruhig hinnehmen und das sie reizen wird, eine Torheit zu begehen, die etwas gegen sie zu unternehmen gestattet. Ans Leben will Iras ihr kaum, doch sie denkt vielleicht an Verbannung oder dergleichen. Sie kennt die Menschen so gut wie ich sie, das Nachbarkind, kenne, das ich manches liebe Mal von dem Baume heben mußte, auf den das katzenflinke Ding sich damals verklettert.«

»Ich brachte Dich ja selbst auf diese Vermutung, doch so unwürdige Ränke trau’ ich ihr dennoch nicht zu,« fiel ihm Gorgias ungläubig ins Wort.

»Was ich ihr zutraue?«, fragte der andere lebhaft. »Ich versetze mich nur in Gedanken an den Hof und in die Seele des Weibes, das dort mithilft, Regen und Sonnenschein zu machen. Du läßt Säulen runden und Balken behauen, damit sie später das Dach tragen, auf das Du die Aufmerksamkeit richten wirst, wenn die Zeit dazu kommt. Sie und alle, die bei Hofe mitzusprechen haben, fassen das Dach zuerst ins Auge, und dann suchen sie gleichviel was zusammen, um es in die Höhe zu bringen und zu stützen. Es können auch Leichen dabei sein, vernichtete Existenzen und gebrochene Herzen. Worauf es ankommt, ist, daß das Dach so lange stehen bleibt, bis es der Bauherr -- die Königin -- sah und für gut erklärte. Das andere ... Aber der Wagen dort ... Er bringt wohl ... Du wolltest ...«

Hier stockte er, legte die Hand auf den Arm des Freundes und raunte ihm hastig zu: »Die Iras steckt sicher dahinter, und es ist nicht der Antyllus, sondern nur der kopfhängerische Knabe dort, für den sie sich regt. Als sie vorhin von der Statue sprach, frug sie in gleichem Atem nach ihm und ob ich ihn vorgestern abend gesehen, und gerade vorgestern war auch er bei der Barine. Auf sie ist der Anschlag gemünzt, und Iras macht ganze Arbeit. Die Maus fängt sich nicht, wo die Falle verschlossen ist, und Iras erhebt schon die kleine Hand, um sie zu öffnen.«

»Wenn sie keine Männerhand aushält,« versetzte der Baumeister unwillig und wandte sich dann dem Wagen und dem älteren Manne zu, der ihm eben entstiegen war und jetzt geradewegs auf die Freunde zuschritt.

in antiken Tempeln der Hauptraum, in dem das Götterbild stand <<<

Zweites Kapitel

Dion wollte sich bescheiden entfernen, als der Begleiter des Cäsarion auf ihn und den Freund zutrat und sie begrüßte. Er war mit beiden vertraut und bat auch jenen, zu bleiben. Es lag etwas Gemessenes und Abgeklärtes in der Stimme und den ruhigen Bewegungen dieses großen, breitschulterigen Mannes mit dem starken Körper und den mächtig entwickelten Gliedern. Zwar stand er erst in der Mitte der Vierziger, doch wies nicht nur sein ergrautes großes Haupt, sondern auch die ganze gelassene, Achtung gebietende Weise auf ein höheres Alter.

»Der junge König dort,« begann er mit einer Stimme von tiefem, einnehmendem Klang, indem er auf den Wagen wies, »wünschte Dich, mein Gorgias, hier persönlich zu sprechen, doch auf meinen Rat unterläßt er es, sich unter der Menge zu zeigen. Ich führe ihn im geschlossenen Wagen hieher. -- Ist es Dir genehm, so steige zu ihm ein und höre ihn an, während ich mich hier umschaue. Es scheinen merkwürdige Dinge vorzugehen -- und da -- oder täusche ich mich? Ist das Ungetüm, das da herangeschleppt wird, etwa schon die Statue der Königin und ihres Freundes? Warst Du es selbst, Gorgias, der diesen Platz für sie wählte?«

»Nein,« entgegnete der Baumeister bestimmt. »Dieser Transport wurde sogar über mich hin und gegen meinen Willen befohlen.«

»Das dachte ich,« erwiderte der andere. »Cäsarion wünscht Dich gerade wegen dieser Bildsäule zu sprechen. Kannst Du ihre Aufstellung auf dem Grund und Boden des Didymus verhindern, -- um so besser. Was an mir liegt, tue ich gern, um Dir Beistand zu leisten; doch in Abwesenheit der Königin vermag ich nur wenig.«

»Was soll ich dann über meinen Einfluß sagen?«, frug der Baumeister. »Wer weiß denn in dieser Zeit auch nur, ob der Himmel morgen blau sein wird oder grau? Nur eins steht bei mir fest: Was an mir liegt, das soll geschehen, um diese Schädigung eines achtbaren Bürgers, diesen Eingriff in das Gesetz unserer Stadt und dazu eine Kränkung des guten Geschmackes zu verhindern.«

»Sage das dem jungen Könige, doch auch das nur mit Vorsicht,« bat Archibius, während der Baumeister sich wandte, um dem Wagen entgegenzuschreiten.

Sobald Dion und der ältere Mann allein waren, suchte sich jener über den Grund des wachsenden Aufruhrs zu unterrichten, und da er wie jeder wohlgesinnte Alexandriner den Archibius hochhielt und es ihm bekannt war, daß er mit dem Besitzer des gefährdeten Gartens und darum auch mit seiner Enkelin Barine bekannt sei, vertraute er ihm rückhaltlos, was er besorgte.

»Iras,« sagte er in seiner offenen Weise, »ist ja Deine Nichte, doch weiß ich, daß Du sie kennst. Jetzt gefällt es ihr, einer, der sie übel gesinnt ist und die sie für unvorsichtig hält, einen goldenen Apfel in den Weg zu legen, damit sie ihn auflese und ihr Anlaß gebe, sie als Diebin zu verklagen.«

Als ihn der fragende Blick des Archibius bei diesem Gleichnisse traf, änderte er den Ton und fuhr ernster fort: »Zeus ist groß, doch über ihm steht das Schicksal. Mein Oheim Zeno vermag viel, wenn aber Iras und Deine Schwester Charmion, die jetzt leider bei der Königin weilt, etwas durchzusetzen wünschen, so streicht er wie der Regent Mardion die Segel. Je liebenswerter Kleopatra ist, desto gewisser hält jeder den Platz in ihrer Nähe höher als alles andere, und besonders höher als solche Kleinigkeiten wie Recht und Gesetz.«

»Das sind harte Worte,« unterbrach ihn der andere, »und sie scheinen mir um so bitterer, einen je größeren Kern von Wahrheit sie enthalten. Unser Hof teilt das Geschick jedes andern im Morgenlande, und wem Rom früher das Beispiel gab, Recht und Gesetz heilig zu halten ...«

»Der,« fiel ihm Dion ins Wort, »mag jetzt dorthin gehen, um zu erfahren, wie roh man beide mit Füßen tritt. Die Machthaber hier und dort dürfen über einander lächeln wie die Auguren. Es sind gleiche Brüder ...«

»Doch mit dem Unterschiede,« bemerkte Archibius, »daß an der Spitze unseres Gemeinwesens die Liebenswürdigkeit und Anmut in eigener Person stehen, während in Rom das Gegenteil davon: rauhe Härte und blutiger Übermut oder auch widrige Kriecherei die Zügel führen.«

Hier unterbrach Archibius sich selbst und wies auf eine Schar von schreienden Leuten, die auf sie zukam; Dion aber sagte: »Du hast recht. Verschieben wir dies auf ein Gespräch im Hause der anmutigen Barine. Aber ich treffe Dich dort nur selten, und doch standest Du ihrem Vater so nahe, und es gibt stets etwas Förderliches bei ihr zu hören. Ich bin ihr Freund. Das könnte in meinem Alter leicht so viel heißen wie ihr Geliebter. Doch in unserem Falle würde die Gleichung nicht stimmen. Vielleicht glaubst Du mir; denn Du hast ja selbst das Recht, Dich den Freund der verführerischsten aller Frauen zu nennen.«

Da flog ein wehmütiges Lächeln über das ernste, derb geschnittene Antlitz des Vierzigers, und indem er die Hand wie zur Abwehr bewegte, entgegnete er leichthin:

»Ich wuchs mit Kleopatra heran, aber der geringe Mann liebt eine Königin nur wie die Gottheit. An Deine Freundschaft mit Barine glaube ich gern, doch halte ich sie für gefährlich.«

»Wenn Du damit meinst, sie könne der liebenswerten Frau schaden,« versetzte Dion und erhob das Haupt höher, wie um anzudeuten, daß er auch von ihm keiner Warnung bedürfe, »bist Du vielleicht im Rechte. Nur bitte ich Dich, mich nicht mißzuverstehen. Ich bin nicht eitel genug, um anzunehmen, ich könne ihrem Herzen etwas antun; doch leider gibt es viele, die der jungen Frau die Anziehungskraft nicht verzeihen, die sie auf mich übt wie auf uns alle. So viele Männer das Haus der Barine gern besuchen, so viele Weiber muß es mit Notwendigkeit geben, denen es Freude machen würde, es zu schließen. Zu ihnen gehört natürlich auch Iras. Sie grollt meiner Freundin, ja ich fürchte, was Du dort drüben siehst, ist der Apfel, den sie hinwarf, um sie damit wenn nicht zu verderben, so doch aus der Stadt zu entfernen, bevor die Königin -- mögen die Götter ihr Sieg verleihen! -- bevor Kleopatra heimkehrt. Du kennst Iras, die ja Deine Nichte. Wie Deine Schwester Charmion scheut sie sich vor nichts, wenn es gilt, der Königin eine Sorge oder einen Verdruß aus dem Wege zu räumen, und es wird Kleopatra schwerlich erfreuen, wenn sie hört, daß die beiden Knaben, deren Wohl ihr am Herzen liegt, Antyllus wie Cäsarion, den Weg zu einer Barine -- wie rein ihr Ruf auch sein mag -- fanden.«

»Ich erfuhr es vorhin,« entgegnete Archibius, »und auch mich macht es besorgt. Der Sohn des Antonius hat viel von der unersättlichen Genußlust des Vaters. Aber Cäsarion! Er wagte sich noch nicht aus dem Traumdasein, das ihn umfängt, hinaus in das Leben. Was andere kaum wahrnehmen, schlägt ihm eine Wunde. Für ihn spitzt Eros, fürcht’ ich, tief ins Herz dringende Pfeile. Als er bei mir vorsprach, fand ich ihn seltsam verändert. Wie einem Trunkenen leuchteten ihm die Träumeraugen, als er von Barine erzählte. Ich fürchte, ich fürchte --«

»Das wäre!«, rief Dion überrascht, ja beinahe erschreckt. »Wenn es so steht, ist Iras nicht völlig im Unrecht, und wir haben die Sache anders zu wenden. Vor allen Dingen muß verschwiegen bleiben, daß Cäsarion sich in die Angelegenheit des alten Hausbesitzers da drüben einmischt. Daß man dem Greise zu erhalten sucht, was sein ist, versteht sich von selbst, und ich nehme es auf mich und will dem Stegreifredner -- sieh nur, wie der Prahlhans im Dienste der Iras die Arme schwingt! -- heimzuleuchten versuchen. Was die Barine angeht, wird es gut tun, sie zu bewegen, freiwillig die Stadt zu verlassen, wo man ihr den Boden so heiß macht. Du, würdiger Mann, suche sie dahin zu bringen. Wenn ich ihr mit solchem Ansinnen käme, ich, der ich erst gestern ... Nein, nein! Sie hörte ohnehin, daß Iras und ich ... Sie würde allerhand Torheiten vermuten. Du kennst die Eifersucht. Auf Dich, den sie hochhält, hört sie gewiß, ich weiß es, und sie braucht sich ja nicht weit zu entfernen. Ist das Herz dieses schwärmerischen Knaben, dem es doch einmal einfallen könnte, nicht nur ›der König der Könige‹ heißen zu wollen, ernstlich für die Barine entbrannt, wie schweres Unheil kann daraus entstehen! Wir müssen sie vor ihm in Sicherheit bringen. Auf mein Landgut unter den Papyruspflanzungen bei Sebennytus darf sie nicht. Es käme den bösen Zungen gar zu gelegen. Aber Du ... Deine Villa bei Kanopus ist freilich zu nahe -- aber Du hast ja, wenn ich nicht irre --«

»Mein Gut im Seeland ist weit genug entfernt, und es steht ihr zur Verfügung,« versetzte der andere. »Das Haus ist immer zu meiner Aufnahme bereit; ich werde das Meine tun, um sie zu überreden; denn Dein Rat ist verständig. Aus den Augen muß sie dem Knaben!«

»Ich aber,« fuhr Dion eifrig fort, »werde mich morgen von dem Erfolge Deiner Sendung unterrichten; -- ja schon heute abend. Willigt sie ein, so erzähle ich der Iras wie von ungefähr, daß sie nach Oberägypten gehe, um frische Milch zu trinken. Sie ist klug, und es wird ihr lieb sein, wenn sie sich in dieser Zeit, die über das Geschick Kleopatras und der Welt entscheiden soll, dergleichen Kleinigkeiten fern halten kann.«

»Auch meine Gedanken sind bei dem Heere immer und immer,« sagte Archibius. »Wie nichtig ist alles andere neben der Entscheidung, die uns in diesen Tagen bevorsteht! Aber das Leben setzt sich aus Kleinem zusammen. Das nährt und tränkt und erhält uns! Kehrt die Königin auch als Siegerin heim und findet den Cäsarion auf falschen Wegen ...«

»Man muß sie ihm verschließen!«, rief der andere.

»Damit der Knabe der Barine nicht nachreist, meinst Du?«, frug Archibius und schüttelte leise das Haupt. »Das, denk’ ich, haben wir nicht zu besorgen. Er wird dergleichen wohl lebhaft genug begehren, doch zwischen dem Verlangen und dem Vollbringen fließt bei ihm ein breiter Strom. Der Antyllus ist anders geartet. -- Er wäre im stande, sich das Pferd satteln oder an einem Boote die Segel ausspannen zu lassen, um ihr nachzueilen, -- tut es not, bis über den Katarakt. Darum müssen wir auch aufs strengste verschweigen, wohin Barine sich freiwillig verbannt.«

»Ich sehe sie noch nicht unterwegs,« fügte Dion mit einem leisen Seufzer hinzu. »Sie hängt an dieser Stadt wie mit Ketten und Banden.«

»Ich weiß es,« bestätigte der ältere die Befürchtung des jüngeren Mannes; dieser aber wies auf den Wagen und sagte schnell und dringlich:

»Gorgias winkt. Doch bevor wir scheiden: setze alles daran, Barine von hier zu entfernen. Sie ist ernstlich bedroht. Verschweige ihr nichts und sage ihr, allzu lange würden die Freunde sie nicht in der Einsamkeit lassen.«

Da drohte Archibius dem Jünglinge mit der Hand und einem vielsagenden Blicke und trat mit ihm dem verschlossenen Wagen entgegen.

Das wohlgeformte, doch blasse Gesicht des Cäsarion, das dem seines Vaters, des großen Cäsar, Zug für Zug gleich sah, schaute ihnen aus der Öffnung über dem Schlage entgegen, und er begrüßte beide mit einer gemessenen Neigung des Hauptes und einem gönnerhaften Aufschlag der Augen. Sie hatten vorhin, als er den älteren Freund nach Wochen wieder sah, in knabenhafter Weise hell ausgeleuchtet, dem Fremden aber wünschte er sich als König zu zeigen. Er wollte ihm zu fühlen geben, wie hoch er über ihm stehe; denn er war ihm übel gesinnt. Hatte er ihn doch von der Frau bevorzugen sehen, die er zu lieben meinte und deren Besitz ihm die geheime Wissenschaft der Ägypter, an deren Macht, die Zukunft zu entschleiern, er glaubte, mit aller Bestimmtheit zugesagt hatte.

Durch Antyllus, den Sohn des Antonius, war er bei Barine eingeführt worden, und sie hatte ihn mit der seinem Range gebührenden Berücksichtigung empfangen. Der von reifen und hervorragenden Männern umworbenen jungen Frau von seiner Liebe zu reden, hatte ihm indes trotz ihrer heiteren Anmut knabenhafte Schüchternheit bisher verboten. Nur seine feucht schimmernden, ausdrucksvollen Augen hatten ihr alles sagen sollen, was er für sie fühlte. Es war wohl auch nicht unbemerkt geblieben; denn vor wenigen Stunden war er vor dem Tempel des Cäsar, seines Vaters, wohin er sich bei der strengen, seinem Leben ausgelegten Ordnung jeden Tag zur nämlichen Stunde begab, um zu beten, zu opfern, den Stein des Altars zu salben oder die Bildsäule des Dahingegangenen zu bekränzen, von einer Ägypterin aufgehalten worden.

Augenblicklich hatte er in ihr die Sklavin erkannt, die er im Atrium Barines gesehen, und dem Gefolge zurückzubleiben geboten.

Zum Glück war sein Hofmeister Rhodon der Pflicht, ihn zu begleiten, nicht nachgekommen. Darum hatte er es wagen dürfen, ihr zu folgen und im Schatten der Mimosen des kleinen Haines neben dem Tempel die Sänfte Barines gefunden. Hochklopfenden Herzens und voll banger Erwartung war er ihrem Winke, näher zu treten, gefolgt. Doch sie hatte ihm nichts gewährt als die Gunst, ihr einen Wunsch zu erfüllen. Aber das Herz war ihm doch voll zum Zerspringen gewesen, als sie mit dem schönen weißen Arm aus der Tür der Sänfte ihm mitgeteilt hatte, es sei ungerechterweise im Werke, ihrem Großvater Didymus den Garten zu nehmen, und sie erwarte von ihm, daß er, der ja »der König der Könige« heiße, das Seine tun werde, um solchem Frevel zu wehren.

Während sie sprach, hatte es ihn Mühe gekostet, den Sinn ihrer Rede zu erfassen; denn es hatte ihm vor den Ohren gebraust, als stehe er statt in dem stillsten der Tempelhaine an einem stürmischen Tage auf der von der Brandung umrauschten Spitze der Lochias. Die Augen zu ihr auszuschlagen und ihr ins Antlitz zu schauen, hatte er nicht gewagt. Erst als sie mit der Frage, ob sie auf seinen Beistand hoffen dürfe, zu Ende gekommen, hatte ihr Blick den seinen gezwungen, ihm standzuhalten, und was hatte er dabei aus ihren blauen, bittenden Augen nicht alles herauszulesen gemeint, wie unsagbar schön war sie ihm erschienen!

Wie von Sinnen hatte er ihr gegenüber gestanden. Er wußte nur noch, daß er ihr mit der Hand auf dem Herzen versprochen, alles einzusetzen, um zu verhindern, was ihr Kummer zu bereiten drohe. Dann war ihm die kleine Hand mit den blitzenden Ringen wieder entgegengestreckt worden, und er war fest entschlossen gewesen, sie zu küssen, doch während er sich nach dem Gefolge umschaute, hatte sie schon den Sklaven und ihm gewinkt, und die Sänfte war fortgetragen worden.

Da hatte er denn dagestanden wie der Mann auf einer alten Vase der Mutter, der verdutzt dem fortfliegenden Glücke nachschaut, das er so leicht an dem ihm lang nachwehenden Haar hätte festhalten können ... Er grollte der unseligen Unentschlossenheit, die ihn schon um so viel Gutes betrogen. Doch es war ja noch nichts verloren. Wenn es ihm gelang, ihren Wunsch zu erfüllen, dann mußte sie ihm dankbar sein, und dann ...

Nun dachte er nach, an wen er sich wenden könnte. An Mardion, den Regenten, oder an den Siegelbewahrer? Nein! Sie hatten ja die Aufstellung der Statue im Garten des Philosophen angeordnet. An Iras, die Vertraute der Mutter? Das am letzten! Die Listige hatte ihn durchschaut und dem Regenten, was sie wahrgenommen, verraten. Ja, wenn Charmion, die andere Kammerfrau der Mutter, hier gewesen wäre; doch sie befand sich ja mit auf der Flotte, die vielleicht heute schon gegen die des Feindes kämpfte.

In der Erinnerung daran schlug er die Augen nieder; denn es war ihm nicht gestattet worden, den ihm gebührenden Platz im Heere einzunehmen, während die Mutter und Charmion ... Doch er dachte diesen peinlichen Gedanken nicht aus; denn ein ernster Vorwurf hatte sich ihm aufgedrängt und ihm das Blut in die Wangen getrieben. Er, er wollte ein Mann sein, und in dieser großen Zeit, in diesen Tagen, die das Geschick der Mutter, seiner Vaterstadt, Ägyptens und jenes Rom entscheiden sollten, das man ihn, den einzigen Sohn des Cäsar, als sein Erbe zu betrachten lehrte, schlich er sich zu einer schönen Frau und dachte an sie und an nichts weiter! Mit haltlosen Anschlägen auf ihren Besitz verbrachte er die Tage und halben Nächte und vergaß darüber, was ihm allein hätte am Herzen liegen sollen.

Iras hatte ihm noch gestern mit scharfen Worten vorgehalten, daß es in diesen Tagen für jeden Freund Kleopatras und jeden Feind ihrer Feinde Pflicht sei, wenigstens in Gedanken jederzeit beim Heere zu weilen.

Daran hatte er sich wieder erinnert; statt aber der Mahnung des geisteskräftigen Mädchens zu achten, war er durch die Erinnerung an sie nur auf ihren Oheim Archibius geführt worden, der nicht nur wegen seines Reichtums, sondern auch weil jedermann wußte, wie viel er bei der Königin gelte, großen Einfluß besaß. Dazu hatte der kluge, wohlwollende Mann sich ihm von Kind an besonders freundlich erwiesen, und wie eine Erleuchtung war ihm der Gedanke erschienen, sich an ihn und zu gleicher Zeit an den Architekten Gorgias zu wenden, der in dieser Angelegenheit mitzusprechen und ihm, während er den ihm eingeräumten Palastflügel auf der Lochias neu ausgebaut, besonders wohl gefallen hatte.

So war denn ein dienender Mann aus dem Gefolge sogleich mit dem Täfelchen ausgesandt worden, das den Gorgias zum Stelldichein beim Isistempel lud.

Nach Mittag hatte Cäsarion sich dann heimlich in einem Boote zu dem bei Kanopus am Meeresufer gelegenen kleinen Palast des Archibius begeben, und nun dieser mit dem Freunde an seinem Wagen stand, erklärte er ihnen, daß er sich mit dem Architekten zu dem alten Didymus verfügen wolle, um ihn seines Beistandes zu versichern.

Das war in jeder Hinsicht unstatthaft, und es bedurfte des ganzen Schwergewichts der Gründe des älteren Mannes, um ihn zum Nachgeben zu bewegen. Die Folgen, die es hätte nach sich ziehen können, wenn ihn das Volk, während er gegen den Regenten der Königin Partei nahm, erkannt hätte, wären unabsehbar gewesen. Aber das Sichfügen und Zurückweichen fiel dem jungen »König der Könige« diesmal besonders schwer. Er hätte sich dem Dion so gern als Mann gezeigt, und nun dies nicht anging, suchte er sich das Ansehen eines solchen zu geben, indem er versicherte, von seinem Vorhaben nur abzulassen, um den alten Gelehrten und seine Enkelin nicht in Schaden zu bringen. Dann bat er den Baumeister noch einmal, dem Didymus das Seine zu erhalten. Als er endlich mit dem Archibius abfuhr, dämmerte es bereits, und vor dem Tempel und dem kleinen Mausoleum, das sich an die Cella anschloß, wurden die Fackeln, auf dem Platze die Pechpfannen entzündet.

Drittes Kapitel

»Es steht schlimm um den Knaben,« sagte der Architekt, während das Fuhrwerk über die Steinfliesen der Königsstraße hinrasselte, und schüttelte bedenklich den Kopf.

»Und da drüben,« fügte Dion hinzu, »sieht es gleichfalls anders aus als erfreulich. Philostratus bringt die Leute um den Verstand. Aber der gekaufte Unheilstifter soll gleich wünschen, die Goldstücke der Iras weniger willig eingestrichen zu haben.«

»Und zu denken,« rief der Baumeister, »daß Barine das Weib, die Hausfrau dieses Elenden war! Wie das geschehen konnte ...«

»Sie war ein Kind, als man sie vermählte,« unterbrach ihn Dion. »Wer fragt hier die fünfzehnjährige Jungfrau, wenn man ihr den Mann wählt? Und Philostratus -- auf Rhodus war er mein Studiengenosse -- versprach damals das Beste. Seinem Bruder Alexas, dem bevorzugten Günstling des Antonius, wäre es ein Leichtes gewesen, ihn vorwärts zu bringen. Barines Vater war tot, die Mutter, gewöhnt, auf den Rat des Großvaters der Tochter zu hören, und dem alten Didymus hatte der gewandte Syrer Sand in die Augen gestreut. So überlang und schmal er auch ist, sieht er doch heute noch so übel nicht aus. Wie er als Rhetor auftrat, gefiel er. Das stieg ihm zu Kopf, und es steckt in ihm das Blut des Verschwenders. Um die schöne junge Braut in ein stattliches Haus zu führen, übernahm er die schlechte Sache des räuberischen Steuereinnehmers Pyrrhus und redete ihn frei.«

»Er hatte ein Dutzend falscher Zeugen gekauft.«

»Es waren sogar deren sechzehn. Später kamen so viele dazu, wie ihm dort drüben weit geöffnete Mäuler zuschreien. Es ist Zeit, sie zum Schweigen zu bringen. Begib Du Dich ins Haus und beruhige den Alten, und wenn Barine bei ihm ist, auch sie. Findest Du schon Boten des Regenten, so erhebe Widerspruch gegen den unerhörten Beschluß. Du kennst ja die Stellen des Gesetzes, die dem Alten zu gute kommen.«

»Seit dem zweiten Euergetes ist der registrierte Grundbesitz unantastbar, und der seine wurde verzeichnet.«

»Um so besser. Sage den Beamten auch vertraulich, Du wüßtest, daß den Regenten vielleicht neu aufgetauchte Bedenken umstimmen würden.«

»Und allem voran, bestehe ich auf meinem Rechte, den Platz für die Statue zu bestimmen. Die Königin selbst schrieb den anderen vor, meine Meinung zu hören.«

»Das wiegt am schwersten. Aus Wiedersehen nachher! Von der Barine bleibst Du heute abend lieber fern. Siehst Du sie, so sage ihr, der wackere Archibius habe fallen lassen, er werde sie besuchen; wozu -- das erklär’ ich Dir später. Ich gehe wohl nachher zu der Iras, um auch sie zur Vernunft zu bringen. Der Wunsch des Cäsarion bleibt besser unerwähnt.«

»Ganz gewiß, und daß Du dem da drüben nichts schenkst!«

»Im Gegenteil. Mir ist sehr freigebig zu Mute. Wenn Peitho mir beisteht, bekommt der Nimmersatt mehr von mir aufgeladen, als ihm lieb sein möchte.«

Damit reichte Dion dem Baumeister die Hand und brach sich Bahn durch die Menge, die das auf Schlittenkufen ruhende hohe Gestell umstand, auf dem man die tief verhüllte Statue hieher gerollt hatte.

Das Tor des Gelehrtenhauses stand offen; denn ein Beamter des Regenten hatte es in der Tat vor kurzem betreten, doch hielt die scythische Wache, die der Exeget Demetrius, das Stadthaupt, ein Freund Barines, hieher gesandt hatte, die vordringenden Neugierigen zurück.

Der Baumeister war ihrem Führer bekannt, und bald stand er in dem Impluvium des Gelehrtenhauses, einem länglichen Raume mit offener Decke, in dessen Mitte ein kleiner Springbrunnen das runde Blumenbeet, das ihn umgab, mit zerstiebendem Wasser betaute. Der alte Haussklave hatte eben einige dreiarmige Lampen an hohen Ständern entzündet.

Die Beamten, die der Regent hieher geschickt hatte, waren vor kurzem gekommen, um dem Didymus mitzuteilen, sein Garten solle in einen öffentlichen Platz umgewandelt werden.

Als der Baumeister in das Haus trat, hatten die Beamten, ihre Schreiber und die sie begleitenden Zeugen, eine Schar von zwanzig Männern, an deren Spitze Apollonius, ein angesehener Intendant des königlichen Schatzes, stand, sich schon hineinbegeben.

Der Sklave, der den Gorgias führte, teilte es ihm mit.

Im Atrium wurde er von einer Jungfrau, die zur Familie des alten Gelehrten gehören mochte, aufgehalten. Er irrte sich nicht, wenn er in ihr Helena, die jüngere Enkelin des Didymus, vermutete, von der ihm Barine gesprochen. Freilich glich sie der Schwester weder an Gestalt noch am Angesicht; denn während das Haar der jungen Frau blond und wellig war, schlang sich um das Haupt des Mädchens ein voller, glatter, tiefschwarzer Zopf. Besonders fremd mutete der tiefe, ernste Ton ihrer Stimme ihn an, aus dem ihm starke innere Bewegung entgegenklang, als sie ihm mit der kurzen Frage, in der sich ein leiser Vorwurf verbarg, entgegentrat: »Noch eine Forderung?«

Da vergewisserte er sich erst, ob er in der Tat mit Helena, der Schwester seiner Freundin, redete und eröffnete ihr dann schnell, wer er sei und daß er im Gegenteil komme, um ihren Großvater vor schwerem Unglück zu beschützen.

Als sein erster Blick sie in dem spärlich beleuchteten Raume getroffen, war der Eindruck, den sie in ihm hervorrief, kein günstiger. Von der reinen weißen Stirn, die ihm für ein Frauenantlitz zu hoch erschienen war, hatte ihm eine leichte Falte unwillig entgegen geschaut, und war ihr Mund auch schön geschnitten, so verzog ihn doch mehrmals ein leidenschaftliches Zucken, wodurch ihr tadellos gebildetes Antlitz etwas Herbes, ja Bitteres gewann. Kaum aber hatte sie gehört, was ihn hieher führte, als sie die Hand auf die volle Brust drückte, tief ausatmete und ihm dann zurief:

»O, tue, was Du kannst, um das Schreckliche zu verhindern! Es weiß ja keiner, wie der alte Mann an diesem Hause hängt. Und die Großmutter! Nimmt man es ihnen, sie gehen daran zu Grunde!«

Dabei hatten ihre großen Augen warm und mit rührender Bitte in die seinen geschaut, und aus der abweisend strengen Stimme war ihm zärtliche Liebe für die Ihren entgegengeklungen.

Er mußte hier helfen, und wie gern wollte er’s tun. Das gab er ihr auch zu hören, und sie, der er als ein tüchtiger Mann dargestellt worden war, sah in ihm einen Helfer in der Not und bat ihn mit rührender Innigkeit, wenn sie den Großvater zu den Beamten führe, diesem zu zeigen, daß noch nicht alles verloren.

Da frug der Baumeister erstaunt, ob Didymus denn noch nicht wisse, was ihm bevorstehe, und sie antwortete schnell:

»Er ist drüben im Gartenhaus am Meere bei der Arbeit. Der Intendant Apollonius ist ein wohlgesinnter Mann und will warten, bis ich den Großvater vorbereitet habe. Ich muß mich darum beeilen. Wohl ein dutzendmal schickte er schon den Philotas, seinen Schüler, der ihm die Bücher heraussucht und ausrollt, um sich zu erkundigen, was der Lärm draußen bedeute; doch ich ließ ihm sagen, die Menge ströme wegen der Königin an den Hafen. Es gibt ja oft einen Auflauf mit lautem Geschrei; Großvater aber läßt sich durch nichts stören, wenn eine Arbeit ihn fesselt, und der Schüler -- ein junger Student aus Amphissa -- liebt ihn und tut gern, was ich ihn heiße. Die Großmutter weiß auch noch nichts. Sie ist taub, und die Sklavinnen dürfen ihr nichts sagen. Ein plötzlicher Schreck, sagt der Arzt, würde ihr schaden, seit der Schwindel sie neulich befiel. Wenn ich die rechten Worte nur finde, daß es den Großvater nicht allzu schmerzlich trifft!«

»Soll ich Dich begleiten?«, frug Gorgias freundlich.

»Nein,« versetzte sie rasch. »Es bedarf bei ihm der Zeit, bis er Fremden vertraut. Nur wenn der Intendant ihm das Furchtbare eröffnet und der Schmerz ihn übermannen will, so tröste Du ihn und zeige ihm, daß wir noch Freunde haben, die bereit sind, uns vor solcher Unbill zu schützen.«

Damit winkte sie ihm dankbar zu und eilte durch ein Seitenpförtchen in den Garten.

Der Baumeister schaute ihr nach, und er tat es tief atmend und mit leuchtenden Augen. Wie gut mußte dies Mädchen sein, wie umsichtig sorgte es für die Ihren! Wie tatkräftig handelte dies junge Geschöpf! Er hatte die neue Bekannte nur in dürftiger Beleuchtung gesehen, aber schön mußte sie doch sein. Die Augen, der Mund, das Haar waren es gewiß. Wie ihm aber das Herz dabei schneller schlug, und er sich frug, ob diese Jungfrau, die mit allen Gaben geschmückt war, die den wahren Wert des Weibes bedingen, nicht doch ihrer Schwester Barine, deren Wesen freilich bestechlicher wirkte, vorzuziehen sei, da flog es ihm durch den Sinn, daß er dem Barte dankbar zu sein habe, der ihm Kinn und Wangen bedeckte; denn er fühlte, daß er, der ernste, reife Mann, errötet sein müsse. Er wußte auch warum. Noch vor einer halben Stunde hatte er gedacht und dem Dion bekannt, daß er Barine für das begehrenswerteste der Weiber halte, und nun warf das Bild einer andern einen tiefen Schatten auf das ihre und erfüllte ihm das Herz mit neuen, vielleicht stärkeren Gefühlen.

Es war ihm nur zu oft ähnlich ergangen, und die Freunde, und Dion an ihrer Spitze, hatten seine Schwäche bemerkt und ihm mit neckendem Spott manche gute Stunde verdorben. Die Reihe der großen und kleinen, blonden und braunen Schönen, für die er erglüht war, hatte freilich eine stattliche Länge, und jede, der er die schnell erwachte Neigung geschenkt hatte, war ihm als diejenige erschienen, die er zu der Seinen machen müsse, um ein glücklicher Mann zu werden. Doch bevor er zum Werben gekommen war, hatte sich schon die Frage in ihm erhoben, ob er nicht nach einer andern heißer begehre. Er hatte darum sich einzureden begonnen, daß sein Herz nach keiner einzelnen verlange, sondern für das ganze Geschlecht, so weit es jung war und schön, Liebe empfinde, und daß er darum kaum gut tun werde, sich mit einer fest zu verbinden. Zwar wußte er, daß er fähig sei, Treue zu halten; denn mit unwandelbarer Festigkeit hing er, zu jedem Opfer bereit, an den Freunden; den Frauen gegenüber verhielt es sich indes anders. Sollte es auch dem Bilde Helenas, das ihm jetzt als so liebenswert vorschwebte, beschieden sein, schnell zu verblassen? Das Gegenteil wäre wunderbar gewesen, und doch glaubte er fest und sicher, daß es Eros diesmal ernst mit ihm meinte. Die lachenden Eroten, die ihre Rosengewinde um ihn und ihre Vorgängerinnen gewunden, hatten mit dieser ernsten Jungfrau nichts zu schaffen.

Das alles kreuzte ihm blitzschnell das Hirn und bewegte ihm das Herz, während man ihn in das Impluvium führte, wo die Beamten ungeduldig auf den Besitzer des Hauses warteten. Mit der ihm eigenen schwunghaften Wärme legte er ihnen dar, warum er hoffe, daß ihre Sendung vergebens sein werde, und der Intendant versicherte, niemand könne es mehr freuen als ihn, wenn der Regent ihn morgen ermächtige, seinen Auftrag zu widerrufen. Er warte hier gern noch eine Weile, wenn es der Enkelin des alten Gelehrten gelinge, diesem schonend beizubringen, was über ihn verhängt sei.

Indes wurde die Geduld des wohlwollenden Mannes nicht zu lang auf die Probe gestellt; denn als Helena das Gartenhaus betreten hatte, war der Großvater schon von dem Mißgeschick unterrichtet gewesen, das ihn und das Seine bedrohte. Der Philosoph Euphranor, ein betagtes Mitglied des Museums, war durch die Gartenpforte zu ihm gedrungen und hatte ihm, trotz der abwinkenden Geberden seines Schülers Philotas, mitgeteilt, was im Werke sei. Aber Didymus kannte den andern, der, ebenso weltfremd wie er selbst, die ihm noch bleibende Zeit und Kraft der Wissenschaft weihte. Er hatte darum nur ungläubig den Kopf geschüttelt, nach der Strähne seines stark gelichteten grauen Haares gegriffen, die ihm über der Wange herabhing, und, während er die kahlste Stelle des Schädels damit bedeckte, in verweisendem Ton, doch als handle es sich um eine Angelegenheit von geringer Bedeutung, gerufen: »Was Du wieder gehört haben willst! Wir werden ja sehen!«

Damit hatte er sich erhoben, und, doch zu jäh von der Ungeheuerlichkeit dieser Nachricht überrascht, um an die Sandalen auf der Matte und das Obergewand zu denken, das auf einer Bücherkiste im Hintergrunde des Zimmers lag, wollte er es schon verlassen, als der Freund, der ihn sprachlos hatte gewähren lassen, ihn zurückhielt und Helena das Gartenhaus betrat.

Der greise Philosoph wandte sich an sie und ersuchte sie, verdrossen über den Zweifel des Freundes, dem Großvater zu beweisen, daß auch solche Dinge von Gewicht sein könnten, die unserer Neigung widersprechen. Sie tat es schonend und gedachte dabei auch des Baumeisters und seiner Hoffnung.