15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist all denen gewidmet, deren Leben in Mitleidenschaft gezogen, deren Karrieren zerstört und deren Stimmen nicht gehört wurden. #MeToo

Die zwei wichtigsten Lektionen, die man über die Filmindustrie wissen muss:

1. Diejenigen, die das Geld haben, haben die ganze Macht.

2. Diejenigen, die die Macht haben, bekommen, was sie wollen.

Die junge Sarah Lai, Tochter chinesischer Immigranten, die in New York ein Chinarestaurant betreiben, ist völlig von Filmen besessen. Mit enormem Fleiß und überragendem Talent schafft sie es, in einer Arthouse-Produktionsfirma Karriere zu machen, und sie ist auch das Hirn hinter dem riesigen Erfolg, den die kleine Firma mit ihrer ersten Großproduktion einfährt. In Cannes drängt sich der Milliardär und Investor Hugo North in die Firma und finanziert einen Blockbuster mit dem aufsteigenden Star Holly Randolph. Auch hier ist Sarah Lai das Arbeitstier hinter den Kulissen. Der zunächst so nette Hugo North entpuppt sich bald als Tyrann: Er verlangt Sex von Sarah, vermutlich auch von seiner Assistentin, letztendlich von seinem Star Holly. Beweisen kann man ihm nichts, denn alle schweigen und schauen weg. Schließlich, nachdem er die Produktionsfirma übernommen hat, feuert North Sarah.

Zehn Jahre später nimmt ein Investigativjournalist von der New York Times ihn ins Visier und interviewt Sarah in aufreibenden Sessions. Dies ist ihre letzte Chance, ihre Seite der Geschichte zu erzählen und vielleicht sogar verspätete Rache zu üben. Während Sarah von den dunklen und schmutzigen Geheimnissen der Branche erzählt, wird ihr jedoch klar, dass sie selbst einige Sünden zu beichten hat und sich fragen muss: War sie damals vielleicht sogar eine Art Komplizin?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Winnie M Li

Komplizin

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Stefan Lux

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der . Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5326.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 2022 by Winnie M Li

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

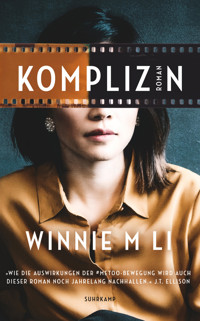

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildungen: Elisabeth Ansley/Trevillion Images (Frau); Jose A. Bernat Bacete/Getty Images (Filmstreifen)

eISBN 978-3-518-77588-2

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Danksagungen

Informationen zum Buch

Komplizin

All denen gewidmet, deren Leben in Mitleidenschaft gezogen, deren Karrieren zerstört und deren Stimmen nicht gehört wurden.

Prolog

Heute sehe ich klar.

Ich werfe einen Blick in die Gratiszeitungen in meinem Pendlerzug. Wie viel Abfall doch auf den Sitzen eines Subway-Waggons zurückgelassen wird. Auf den zerknitterten Seiten entdecke ich Namen aus meinem früheren Leben. Gesichter, die ich in einem privaten Club gesehen habe, bei einer Afterparty, bei einer Preisverleihung, die ich mit geliehenem Schmuck und im geliehenen Kleid besucht habe, ganz wie der Rest dieses glanzvollen, eitlen Publikums.

Heute, 2017, bin ich von anderen Leuten umgeben. Normalen Menschen, die in der ruckelnden Subway durch Brooklyn zur Arbeit fahren und schon die Stunden zählen, bis sie ihre Büros verlassen und auf demselben Weg zurückfahren dürfen. Wenn wir einen kurzen Blick auf das Leben der Reichen und Schönen erhaschen wollen, schauen Leute wie wir in liegengelassene Zeitungen – was wissen wir denn wirklich über diese glanzvollen Namen, über die Heldengestalten, die jetzt vom Sockel gestoßen werden?

Im tiefsten Inneren bin ich begeistert. Wer ist der nächste Studiochef oder Leinwandheld, dem die eigene Vergangenheit auf die Füße fällt? In Horrorfilmen gibt es die sprachlose Horde der Untoten, die den Schurken seinem wohlverdienten Schicksal zuführt.

Manche Dinge lassen sich nicht aus der Welt schaffen, auch wenn wir sie noch so sehr hinter Geschenktaschen, Presseerklärungen und Fotos mit lächelnden Gesichtern zu verbergen suchen. Die Wahrheit lebt weiter, auch wenn wir manchmal sehr genau hinsehen müssen, um sie zu entdecken: in zensierten Kommentaren, auf unveröffentlichten Fotos, im irritierenden Schweigen, das auf hinter verschlossenen Türen abgehaltene Meetings folgt. In E-Mails, auf die wir nie eine Antwort bekommen haben.

Heute sehen wir es alle.

Ich habe es auch damals gesehen. Aber ich habe so getan, als hätte ich nichts bemerkt.

Ich betrachte das Leben, das ich damals zu führen glaubte, und vergleiche es mit dem, was ich heute sehe. Es kommt mir vor wie die Vorführung einer verschollenen und wiederentdeckten Filmrolle. Die Bilder flackern, dann werden sie scharf.

Irgendwie ergibt das alles noch immer keinen Sinn, aber ich bemühe mich. Ich blinzele ins Licht und hoffe, nicht die ganze Zeit über blind gewesen zu sein.

Auf gewisse Weise ist mir klar, was auf mich zukommt, schon bevor die Außenwelt sich meldet. Als es dann so weit ist, geschieht es durch eine altmodische, respektable E-Mail.

Nicht durch die schnellen Synapsen der Social Media, denn auf diesen Kanälen bin ich schwer zu finden. Die langweilige Neununddreißigjährige, die ich inzwischen bin, ist keine bedeutende Persönlichkeit und lockt keine Follower an. Heute führe ich ein einfaches Leben, fahre mit der Subway zum Büro und zu meinem Seminarraum an einem wenig bemerkenswerten College. Abends kehre ich in meine stille Wohnung zurück.

Aber heute Morgen taucht auf meinem Computermonitor eine E-Mail auf. Ungebeten, aber nicht aufdringlich. Ein unangemeldeter Besucher, der geduldig darauf wartet, dass man Notiz von ihm nimmt.

Ein Name, der nie zuvor in meinem Posteingang aufgetaucht ist, den ich aber auf der Stelle zuordnen kann.

Schon in diesem Moment weiß ich, worum es geht, obwohl dieBetreffzeile neutral und scheinbar harmlos formuliert ist: Einige Fragen im Zusammenhang mit einer Recherche der New York Times.

Mein Herz stolpert, ich muss mich zwingen, den Blick nicht abzuwenden. Ein Moment der Erregung in meinem ansonsten langweiligen Alltag. Erinnerungen kommen hoch – wie es sich angefühlt hat, täglich oder gar minütlich dramatische E-Mails zu erhalten. Ein hektisches, ständig unter Strom stehendes Büro. Der fast vergessene Kitzel, mittendrin zu sein.

Dann, genauso plötzlich, überrollt mich eine Welle ganz anderer, tief begrabener Gefühle. Wie ein Geist, den ich nicht gerufen habe.

Ich entschließe mich, die E-Mail nicht zu öffnen. Es gibt andere, beruhigend eintönige Aufgaben, um die ich mich kümmern muss: die Beurteilung meiner Studierenden, eine offene Stromrechnung, das Herbst-Barbecue des Seminars.

Als ich mich auf den Weg zu meinem ersten Kurs mache, habe ich die E-Mail tatsächlich nicht geöffnet. Trotzdem bleibt sie in einer dunklen Ecke meines Hinterkopfs, wie ein schmutziges, lange nicht benutztes Gartengerät in der hintersten Ecke des Schuppens.

Dort im Zwielicht wartet sie auf mich.

1

Der Kurs Drehbuchschreiben 101 heißt an der feinen Hochschule, an der ich unterrichte, genau so: Drehbuchschreiben 101. So originell ist der Laden.

In diesem Semester gebe ich drei Kurse – zwei in Drehbuchschreiben 101 und einen dritten, der sich entsprechend innovativ Drehbuchschreiben für Fortgeschrittene nennt.

Meine Studierenden sind nicht origineller, wobei es vermutlich mein Job als Dozentin ist, sie dazu anzustacheln. An diesem College allerdings haben die meisten Studierenden Ambitionen, die ihre tatsächlichen Fähigkeiten signifikant übersteigen. Natürlich darf ich das auf keinen Fall laut sagen. Ich muss sie bei Laune halten und ihre zum Scheitern verurteilten Fantasien einer Zukunft in Hollywood bestätigen. Und sie gleichzeitig dazu anleiten, ihrem Schreiben eine gewisse Nuanciertheit zu verleihen und wenigstens hin und wieder von der sklavischen Befolgung fester Formeln abzuweichen.

Immerhin kann ich von dem Job leben. Ich nehme die Klassiker durch, natürlich, Syd Field und Robert McKee, kann aber auch eine Portion Eigenes einbringen. Ich mache die jungen Leute mit »dem Kanon« vertraut und streue ein paar abgedrehtere Sachen ein. Schauen wir uns doch mal dieses halluzinatorische, rätselhafte Werk eines thailändischen Regisseurs an, dessen Namen ihr alle nicht aussprechen könnt. Hier kommt ein neunzigminütiger Schwarzweißfilm, der das Berlin der 1920er Jahre dokumentiert. Nur Musik, kein Dialog. Viel Spaß damit, Millennials.

In meinem heutigen 10.30-Uhr-Kurs Drehbuchschreiben 101 sprechen wir über Figurenzeichnung.

»Woran merken Sie, dass Sie es mit einer wirklich unvergesslichen Filmfigur zu tun haben?«, frage ich zwanzig verkaterte Collegestudierende, die mich wie Zombies anstarren.

Funkstille.

Manchmal hilft es, dieselbe Frage noch einmal zu stellen, nur in leicht veränderter Formulierung.

»Was macht eine Filmfigur unvergesslich?«

In solchen Fällen richte ich den Blick auf eine bestimmte Person, um ihn oder sie dazu zu bringen, etwas zu äußern – einen Satz, ein Geräusch, irgendein Anzeichen für intelligentes Leben. Diesmal versuche ich es bei Claudia, einer Brillenträgerin mit braunen Haaren, die gelegentlich einen fundierten Kommentar beisteuert. Was heute nicht der Fall ist. Sie starrt mich wortlos an.

Um Himmels willen, denke ich. Ich frage nicht mal nach der Lektüre, die ich ihnen aufgegeben habe. Es geht einfach nur ums Kino.

Sagt was, Leute!, würde ich am liebsten brüllen.

Stattdessen wiederhole ich die letzte Frage wörtlich.

»Was macht eine Filmfigur unvergesslich?«

Tatsächlich meldet ein junger Mann – natürlich ein Mann – sich zu Wort. Danny. Schmutzig blonde Haare, ein paar Piercings im Gesicht. Einer der Redseligeren im Kurs.

»Ähm … dass man sich an sie erinnert?«

Dann stößt er ein kurzes, scharfes Lachen aus. Mir ist nicht klar, ob er sich über die schiere Dummheit seiner eigenen Antwort amüsiert oder über das Geschick, mit dem er meine Frage einfach auf den Kopf gestellt hat. Jedenfalls warte ich, bis das allgemeine Kichern sich gelegt hat. Okay, nimm sie an die Hand.

»Was führt denn dazu, dass Sie sich an eine Figur erinnern?«, frage ich.

»Wenn sie witzig ist?«

»Wenn sie was Verrücktes macht?«

»Wenn sie richtig scharf ist.«

Wieder wird gekichert, aber ich ignoriere es.

»Also dann … an welche Filmfiguren können Sie sich wirklich gut erinnern?« Ich gehe durch die Klasse und versuche, Augenkontakt herzustellen. »Kommen Sie schon, nennen Sie mir ein paar.«

»James Bond«, ruft jemand.

»Luke Skywalker«, sagt ein anderer Typ.

»Thor.«

»Robert De Niro in Taxi Driver«, sagt jemand. Mir ist klar, dass er, indem er sich auf einen vor 1980 gedrehten Film bezieht, sein fundiertes Wissen demonstrieren will.

»Hannibal Lecter.«

»Fällt Ihnen auch jemand ein, der keine Leute umgebracht hat?«, frage ich. Ein paar Studierende lachen, aber niemand scheint eine solche Figur nennen zu können.

Bis jemand sagt: »Dumbo?«

Na schön, also Dumbo. Jetzt kommt die zweite provozierende Frage, die ich eigentlich gar nicht geplant hatte: »Irgendeine weibliche Figur, die unvergesslich ist?«

Wieder dieses unbehagliche Schweigen.

»Julia Roberts in Pretty Woman?«, sagt eine Studentin schließlich.

Sie hat eine Prostituierte gespielt!, liegt mir auf der Zunge. Stattdessen sage ich: »Okay, das ist ein Anfang. Immerhin war sie für diese Rolle Oscar-nominiert.«

Zur Sicherheit füge ich hinzu: »Und tolle Haare hatte sie auch.« Die Kids honorieren es mit vereinzeltem Gelächter.

Das zähe Spiel geht weiter, aber ich will das erschütternd oberflächliche Wissen meiner Studierenden ausloten. Als Nächstes fallen ihnen die weiblichen Sidekicks männlicher Helden ein. Oder Disney-Prinzessinnen.

Schließlich frage ich: »Was ist mit Scarlett O’Hara in Vom Winde verweht?«

Ausdruckslose Mienen.

»›Schließlich, morgen ist auch noch ein Tag‹?«, versuche ich ihnen auf die Sprünge zu helfen, indem ich Scarlett O’Haras ikonische Formulierung des Überlebenswillens zitiere.

Noch immer nichts.

»Mitreißendes Bürgerkriegsdrama, spielt in den Südstaaten?«

Wieder möchte ich sie anschreien: »Sie haben nie Vom Winde verweht gesehen?«

»Ähm, ich glaube, ich hab mal das Plakat gesehen«, sagt Danny vorsichtig.

»Dann muss ich wohl eine Vorführung zum Unterrichtsprogramm hinzufügen.« Es fällt mir schwer, meine Fassungslosigkeit zu verbergen. »Es war ein bahnbrechender Film für Hollywood, damals. Fragwürdig in der Darstellung von Rassenfragen, aber immerhin ist er 1939 entstanden.«

»O mein Gott, das ist ja … richtig alt.« Avery – blaue Haare und Lipgloss – schnappt nach Luft.

»Genauso alt wie Der Zauberer von Oz«, sage ich, um ihren Schock ein wenig zu mildern. »Sie sind im selben Jahr auf die Leinwand gekommen.«

»Den Zauberer von Oz hab ich nicht gesehen«, räumt Avery ein.

Dass es in Amerika junge Leute gibt, die ein Filmstudium anfangen und den Zauberer von Oz nicht kennen, bringt mich fast zum Heulen, buchstäblich. Aber ich gebe nicht auf.

»Filmfiguren bleiben im Gedächtnis – oder sollten im Gedächtnis bleiben –, wenn man ein Gespür für ihr Inneres bekommt. Wenn man sich ihre Hoffnungen und Ängste ausmalen kann, ihre Vergangenheit, ihre Unsicherheiten und Schwächen.«

Die Kids nicken, aber ich würde nicht darauf wetten, dass meine Worte tatsächlich in ihre Gehirne einsickern.

»Natürlich verdankt sich das zu einem großen Teil den Leistungen der Schauspielerinnen und Schauspieler, aber die arbeiten letztlich auf der Grundlage dessen, was im Drehbuch steht. Alles läuft also auf die entscheidende Bedeutung des Drehbuchs hinaus. Auf den Entwurf erinnerungswürdiger, glaubwürdiger, dreidimensionaler Figuren.«

Ich habe meinen Rundgang um ihre Tische beendet. Wieder an meinem Platz angekommen, nehme ich die Gruppe als Ganzes in den Blick.

»Die Herausforderung, vor der Sie stehen, wenn Sie ein Drehbuch schreiben, besteht darin, Figuren zu erschaffen, die nicht bloß Klischees sind, eine hübsche Frau oder ein … guter Kämpfer. Sondern jemand, der vielleicht Züge einer Person trägt, die Sie aus dem wahren Leben kennen. Jemand Glaubwürdiges.«

Sie hören noch zu, also rede ich weiter.

»In Filmen geht es um die Erschaffung von Illusionen. Menschen können fliegen, Städte werden in die Luft gesprengt, schön und gut. Aber damit die Filme funktionieren, müssen zuallererst die Figuren glaubwürdig sein.«

Sie starren mich an, eine unergründliche Herde.

Danny hebt die Hand. »Sarah?«, fragt er.

»Ja, was gibt’s?«

»Wo wir gerade von Glaubwürdigkeit sprechen, was halten Sie von all diesen Anschuldigungen, die gerade die Runde machen?«

Ich sehe ihn an und spüre, wie sich mein Puls beschleunigt, auch wenn ich nicht glaube, dass meine Studierenden einen Verdacht hegen.

Ich sage nichts und gebe ihm Zeit zum Fortfahren.

»Sie wissen schon, das ganze Zeug über Bill Cosby und diesen Weinstein … So viele Frauen, die sie beschuldigen, sich über Jahre hinweg an ihnen vergriffen zu haben. Glauben Sie diese Geschichten? Ich meine, es ist doch Wahnsinn, oder?«

Ich wähle meine Worte sorgfältig und achte darauf, weiterhin wie eine Dozentin zu klingen. »Was meinen Sie, was genau ist Wahnsinn?«

»Ich meine, warum kommt das jetzt alles auf einmal, wo die Frauen so lange geschwiegen haben? Das ist doch irgendwie verdächtig, oder?«

Für einen Moment weiß ich nicht weiter. Am liebsten würde ich mit einer ganz anderen Lektion loslegen: darüber, wie diese Industrie wirklich funktioniert, über all die Abenteuerlichkeiten, die Hierarchien, die verzweifelte Sehnsucht, in dieser Branche zu arbeiten. Aber das Wissen, das ich als Dozentin vermitteln kann, ist limitiert.

»Ich denke nicht … Nur weil sie so lange gewartet haben, bevor sie diese Geschichten öffentlich gemacht haben … Ich glaube, es bedeutet nicht notwendigerweise, dass diese Dinge nicht passiert sind. Vielleicht sollten wir ihnen erst mal zuhören, bevor wir uns eine Meinung bilden.«

Dannys Miene wirkt seltsam unzufrieden, aber bevor ich etwas sagen kann, erhebt Claudia zögerlich die Hand und sagt: »Ähm, Sarah? Ich hab in der IMDB gesehen, dass Sie zusammen mit Holly Randolph an einem Film gearbeitet haben. Ist das wahr?«

»Waaaaaas?!«, bringt jemand anderes ungläubig heraus. »Niemals.«

Sie waren vorher schon aufmerksam, aber jetzt starren mich alle erwartungsvoll an.

Ah, ja. Die Internet Movie Database. Ein Onlinearchiv, in dem sämtliche je gedrehten Filme verzeichnet sind. Und sämtliche Personen, die an all diesen Filmen beteiligt waren. Wenn ich es wirklich gewollt hätte, hätte ich versuchen können, meinen Namen aus der IMDB löschen zu lassen, aber ein klitzekleiner Rest Stolz hat mich davon abgehalten. Die Nennung in der IMDB ist der bleibende Beweis dafür, dass ich mal eine Person von Interesse war, eine Macherin, das hatte ich jedenfalls gedacht. Eine Frau, die Eindrucksvolleres zustande gebracht hat, als an einem No-Name-College Kurse in Drehbuchschreiben 101 zu geben.

Heutzutage verschwindet nichts für immer.

Natürlich kann ich jetzt nicht lügen. Es steht alles in der IMDB und ließe sich in einer Minute auf dem Handy abrufen.

»Ja«, sage ich nach kurzem Zögern. »Ich habe an einem ihrer frühen Filme mitgearbeitet.« Ich erwähne nicht, dass es der Film war, der ihren raketenhaften Durchbruch bedeutet hat. Oder dass ich Associate Producer war.

Wieder schnappt Avery nach Luft. »O mein Gott, wie war sie? Ich liebe sie total.«

»Mit Holly Randolph zu arbeiten, war toll.« Ich unterstreiche meine Worte mit einem Nicken. »Ich gönne ihr den Erfolg von Herzen.«

Ich höre selbst, wie oberflächlich meine Antwort klingt. Ich habe die Worte heruntergerasselt wie ein der Gehirnwäsche unterzogener Soldat in Botschafter der Angst. Aber mir wird leicht übel. Denn wenn man sich den Eintrag in der IMDB näher anschaut, stößt man auf einen anderen Namen, nicht weit von Hollys und meinem entfernt. Einen Namen, der als »Executive Producer« geführt wird. Einen Namen, den ich lieber vergessen würde.

Ich schaue auf die Uhr und stelle dankbar fest, dass der Kurs in zwei Minuten vorbei ist.

»Nun«, sage ich und reiße die Initiative wieder an mich. »Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Als Hausaufgabe für diese Woche möchte ich, dass Sie sich eine beeindruckende Figur aus einem Film heraussuchen – und bitte nicht aus einem Superhelden-Film. Sehen Sie sich sämtliche Szenen mit dieser Figur an und notieren Sie, warum Sie ihn oder sie so beeindruckend finden. Was an dieser Figur ist glaubwürdig? Warum möchten Sie mehr von ihr sehen?«

Die Studierenden murren leise. Jetzt, wo es endlich interessant wird, komme ich aufs Thema Hausaufgaben.

Während ich mit gesenktem Kopf und ausdruckloser Miene meine Unterlagen vom Pult aufsammele, wird mir die Ironie bewusst.

Was an dieser Figur ist glaubwürdig?

Figuren, die uns in Erinnerung bleiben, die echt waren. Mit all ihren Schwächen, ihren ganz eigenen Stärken und Talenten, mit ihren verborgenen Seiten.

Ich habe die E-Mail den ganzen Tag ungeöffnet gelassen, aber am späten Nachmittag kann ich es nicht weiter hinauszögern und klicke sie an.

Thom Gallagher von der New York Times. Was hast du mir zu sagen?

Liebe Ms Lai,

ich hoffe, Sie empfinden diese E-Mail nicht als Belästigung, aber ich recherchiere für die New York Times zu mehreren Vorfällen aus der Vergangenheit, die den Filmproduzenten Hugo North betreffen. Nach meinen Informationen haben Sie Mitte der 2000er Jahre mit Mr North bei Conquest Films zusammengearbeitet. Ich möchte mich erkundigen, ob Sie die Zeit haben, mir telefonisch oder im persönlichen Gespräch einige Fragen zu beantworten. Seien Sie versichert, dass alles, was Sie sagen, mit äußerster Vertraulichkeit behandelt wird, sofern Sie das wünschen …

Direkt vor mir steht dieser Name, um den ich zehn Jahre lang einen Bogen gemacht habe. Hugo North.

Ich lasse ihn einige Minuten auf mich wirken, dann widme ich mich wieder der E-Mail.

Sofern Sie das wünschen. Was für eine sonderbare Formulierung. Fast wie die Beschwörungsformel eines Flaschengeistes. Gar nicht die schnelle, knallharte Sprache, die man von einem Zeitungsreporter erwarten würde. Aber natürlich erfordert das Thema Feingefühl. Die Menschen neigen zur Verschwiegenheit. Wenn man einfach ohne Vorwarnung eine E-Mail an eine Fremde schickt und tatsächlich Wert auf eine Antwort legt, können ein bisschen List und Schmeichelei nicht schaden. Selbst wenn man Thom Gallagher heißt und für die New York Times arbeitet.

Ich überlege, ob seine Arbeit sich so sehr von dem unterscheidet, was ich früher gemacht habe. Diese Strategie, vorsichtig anzufragen und langsam eine Verbindung aufzubauen, immer in der Hoffnung, den Weg zu etwas Bedeutungsvollem zu bahnen. Aber wo es für mich darum ging, eine komplette Filmproduktion auf die Beine zu stellen und aus dem Nichts eine perfekte Illusion zu erschaffen, betreibt Gallagher als Investigativjournalist eher eine Art Exhumierung: Er kratzt die Erde von etwas, das bis dahin begraben lag – bis das komplette Bild zum Vorschein kommt.

Aber das kann er nicht allein. Er braucht Leute wie mich, die ihm zeigen, wo er graben muss. Leute wie mich gibt es jede Menge. Er muss sie nur finden.

In der Subway, die mich nach Hause bringt, versuche ich, Thom Gallaghers E-Mail zu ignorieren. Schon die ungewöhnliche Schreibweise seines Namens lässt ihn irgendwie exklusiv erscheinen, elitär. Denn er ist nicht irgendein Journalist, sondern Erbe der hochangesehenen Gallagher-Dynastie. Über Generationen hinweg haben blauäugige Staatsmänner dieses Namens im Senat gestanden und lautstark für die Rechte der Unterdrückten gekämpft. Thom wählte stattdessen den Journalismus, als hätte er gewusst, dass die Politik ein krankes Tier ist. Dass nur die wankelmütigen, wenig vertrauenswürdigen Medien in der Lage sind, für so etwas wie Gerechtigkeit zu sorgen.

Ich hänge diesen Gedanken noch nach, während ich mir zum Abendessen einen Salat mache. Dann widme ich mich einem Stapel zehn- bis fünfzehnseitiger Exposés meiner Studierenden, von denen ich bestenfalls Mittelmaß erwarte.

Ich schiebe sämtliche Gedanken an Thom Gallagher beiseite und arbeite mich durch den Stapel. Ein Hard-Boiled-Noir über dominikanische Drogendealer in der Bronx. (Unverblümt und atmosphärisch, schreibe ich. Aber können Sie uns etwas vom Innenleben Ihrer Figuren zeigen?) Gleichzeitig denke ich: Wer würde dafür je grünes Licht geben? Es sei denn, man zieht drei der größten Latina- oder Latino-Stars an Land, bevorzugt aus der Musikindustrie.

Als Nächstes kommt ein zu Herzen gehendes Drama über eine dysfunktionale Familie in Neuengland. (Ihre Figuren sind toll, schreibe ich. Aber ich tue mich schwer, Ihren Plot zu erkennen …) Auch für diese Art Filme interessiert sich niemand. Allenfalls dann, wenn eine ganz bestimmte mehrfache Oscar-Gewinnerin die Matriarchin spielen würde.

Ich arbeite mich durch acht Texte hindurch, dann mache ich Feierabend. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, mir etwas anzusehen, eine Serienepisode oder den Teil eines Films, je nach Uhrzeit. Inzwischen können mich nur noch Naturdokumentationen herunterbringen. Sie schaffen es noch, mich in eine andere Welt zu entführen.

Ich putze mir die Zähne und gehe ins Bett.

Auf einem imaginären Monitor sehe ich die E-Mail vor mir.

Lieber Thom … Ich male mir meine Antwort aus.

Oder würde ich Mr Gallagher schreiben?

Hier geht es um ein eigenartiges Machtverhältnis. So etwas kenne ich, aber nicht im Zusammenhang mit einem gefeierten Journalisten, der versucht, mir Informationen zu entlocken.

Nein, du hast die Story, ermahne ich mich. Sorg dafür, dass ihr auf Augenhöhe kommuniziert.

Lieber Thom, danke für Ihre E-Mail. Ich könnte mir vorstellen, mit Ihnen zu reden, lege aber Wert auf äußerste Diskretion. Hätten Sie Zeit für ein Gespräch am Wochenende?

Lass sie warten. Das alte Spiel.

Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin (was nicht meine größte Stärke ist), bin ich nicht mal sicher, ob ich diese Geschichte erzählen will.

2

An einem ungewöhnlich warmen Morgen im Oktober steige ich in die Linie L, um zu meinem Treffen mit Thom Gallagher zu fahren. Der Times Square liegt im strahlenden Sonnenlicht und wimmelt von Menschen, wie er es an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr tut. Touristen starren mit offenen Mündern auf die Flut von Videobildschirmen und Neonreklamen. Menschliche Litfaßsäulen – als übergroße Hühner, römische Zenturios und Freiheitsstatuen verkleidet – werben wild mit den Armen rudernd um ihre Aufmerksamkeit. Eine verstört wirkende Frau in wild zusammengewürfelten Kleidungsstücken steht zaudernd an der Kreuzung von 42nd Street und 8th Avenue. Sie deutet auf die Kreuzung und wendet sich gestenreich an ein imaginäres Publikum.

»Die hören mir nie zu. Ich sag es ihnen immer wieder, aber es ist jedes Mal dasselbe. Ein Haufen Lügen, ein einziger Haufen Lügen …«

Am liebsten würde ich stehenbleiben und ihr weiter zuhören, aber es zieht mich magnetisch zu dem gläsernen Turm, der neben dem dampfenden Schlund des Times Square aufragt. An der Fassade im ersten Stock prangt der unverkennbare Gothic-Schriftzug, der den Zweck des Gebäudes verrät. Etage um Etage beherbergt es betriebsame Journalisten, bis hoch hinauf in die verschmutzte Luft, während unten die Obdachlosen und die mit ihren eigenen Angelegenheiten Beschäftigten vorbeiwuseln.

Ich nähere mich der dunklen Drehtür am Eingang. Der Pforte des Himmels. Oder der Hölle, je nachdem, wer man ist.

Und plötzlich, mit einem simplen Wusch, bin ich in einer anderen Welt.

Aus der Hitze und dem Dreck der lärmenden Stadt trete ich in den ruhigen, makellos sauberen Eingangsbereich. Ich atme die wohltuende, nach Sicherheit und Prestige duftende Luft. Über ein Jahrhundert hinweg hat diese Zeitung zur Bildung des ganzen Landes beigetragen. Wahrscheinlich arbeiten hier Leute, die ich aus dem College kenne, aber ich hoffe, dass ich ihnen am Wochenende nicht über den Weg laufe. Ich bin eine einfache Besucherin, nichts weiter.

Ich melde mich an, einen Moment fürchte ich, ich könnte nicht auf der Gästeliste stehen, aber tatsächlich kümmert sich eine gelangweilte Rezeptionistin um meinen Besucherausweis. Ihre Digitalkamera macht eine verzerrte Aufnahme meines Gesichts, fast wie im Spiegelkabinett.

Erleichtert (und amüsiert) nehme ich den Ausweis entgegen, setze mich auf ein bequemes graues Sofa und warte, dass Thom Gallagher mich abholt.

Es dauert nur wenige Minuten, bis er mit bemerkenswerter Pünktlichkeit auftaucht. Auf seinem jungenhaften Gesicht liegt ein warmes Lächeln, er hält die Hände vor dem Körper gefaltet. Ich muss zugeben, dass sein bescheidenes Auftreten mich beeindruckt, vor allem, wenn man bedenkt, wie berühmt er ist.

Thom trägt eine Hornbrille, vielleicht eine Art Verbeugung vor alten Zeitungsfilmen. Vielleicht soll sie aber auch seine Jugend oder das ererbte gute Aussehen verbergen, was nicht gelingt – er hat dieselben vornehmen Gesichtszüge wie seine männlichen Vorfahren.

»Sarah, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«

Ich stehe auf, er schüttelt mir schnell, aber herzlich die Hand.

Obwohl Samstag ist, achtet er auf seine Kleidung. Button-down-Hemd (hellgrün, nicht weiß) und eine dunkle Jeans.

Ich nehme meine Tasche. »Tut mir leid, dass ich auf ein Treffen am Wochenende bestanden habe. Ich hatte eine stressige Woche und … brauchte vor unserem Gespräch ein bisschen Zeit.«

Das ist eine Lüge und auch wieder nicht. Stressig kann ich mein gegenwärtiges Leben kaum nennen. Aber es stimmt, dass ich Zeit brauchte, um mich vorzubereiten. Ich brauchte zehn Jahre.

Wir sitzen in einem abgeschirmten Besprechungszimmer im vierundzwanzigsten Stock. Die Tür ist geschlossen, Thom Gallagher und ich sind unter uns. Aus dem Fenster hat man einen beneidenswerten Blick auf Midtown und den Hudson, die herbstliche Sonne reflektiert von tiefer liegenden Fenstern und Wasserflächen. Zwischen uns steht ein kleiner runder Tisch mit einer braunen Glasplatte, eine Art unscheinbarer Altar für Thoms Digitalrekorder.

»Sie verstehen hoffentlich, dass wir unser Gespräch aufzeichnen müssen«, erklärt er höflich. »Sie falsch oder ungenau zu zitieren, ist das Letzte, was ich möchte.«

»Dann kann es also sein, dass Sie das, was ich heute sage, direkt zitieren?«, frage ich. Ich bin nervöser als erwartet, diese Anfängerfrage offenbart meine Unerfahrenheit im journalistischen Umfeld. Heimlich verfluche ich mich, dass ich sie überhaupt gestellt habe.

»Oh, machen Sie sich bitte keine Sorgen.« Beschwichtigend streckt er die Hand aus. »Das entscheide ich jetzt noch nicht. Fürs Erste unterhalten wir uns einfach. Ich will sichergehen, dass Sie sich bei alldem wohlfühlen.«

Wohlfühlen. Es ist eine Weile her, dass sich jemand darum geschert hat, ob ich mich wohlfühle.

»Aber … was das Zitieren angeht. Ich möchte nichts sagen, was Sie später aus dem Kontext reißen.« Ich schiele zu dem Rekorder hinüber, als wäre er eine tickende Zeitbombe, deren rote Ziffern den Countdown zählen. »Oder etwas, das ich später bereue.«

»Das werde ich nicht tun. Ich verspreche es Ihnen. Was diese Geschichte betrifft, geht es vor allem um Kontext.« Seine Hände sind wie zum Gebet gefaltet, die blauen Augen strahlen Aufrichtigkeit aus. Ich frage mich, ob die Erziehung im Hause Gallagher dafür verantwortlich ist, dass er so … überzeugend den Eindruck von Seriosität vermittelt.

»Schauen Sie«, sagt er und beugt sich leicht vor. »In diesem Stadium sammele ich nur Informationen. Ich sammele Kontext, wenn Sie so wollen. Es kann Wochen, vielleicht auch Monate dauern, bis ich den nächsten Artikel zum Thema schreibe. Wenn es so weit ist und falls ich Sie dann direkt zitieren möchte, stimme ich mich auf jeden Fall mit Ihnen ab, damit Sie mit Ihrer Aussage einverstanden sind. Bis dahin haben Sie eine Menge Zeit, um darüber nachzudenken.«

Ich nicke. »Das versprechen Sie mir?«

»Absolut. Pfadfinderehrenwort.« Er hebt die Handflächen, schenkt mir ein albern-ironisches Lächeln und entblößt dabei die strahlend weißen Zähne.

Sie sind in den Neunzigern geboren, möchte ich ihm entgegenhalten. Ging man zu Ihrer Zeit überhaupt noch zu den Pfadfindern?

Aber irgendwie überzeugt diese Kombination aus einem vertrauten Gesicht, der Hornbrille und der Verkörperung des mustergültigen weißen Jungen von nebenan.

»Okay.« Ich nicke noch einmal. »Das will ich Ihnen auch raten.«

Ich richte den Finger wie eine Pistole auf seine Brust. Jetzt bin ich es, die grinst.

Thom fährt fort. »Grundsätzlich ist es bei der Times nicht üblich, sämtliche Zitate noch einmal zu überprüfen, aber hier geht es um ein äußerst wichtiges und sensibles Thema für … für Sie wahrscheinlich, und auch für andere. Ich will sichergehen, dass Ihre Sichtweise respektvoll wiedergegeben wird.«

Diese letzten Bemerkungen sind vielleicht zu viel des Guten. Grundsätzlich ist es bei der Times nicht üblich, aber … Ich fühle mich an einen Verkäufer erinnert, der seine Standardmasche abspult. »Für andere Kunden mache ich so etwas nicht, aber bei Ihnen lege ich zusätzlich noch etwas drauf …« Mein Zynismus meldet sich gerade rechtzeitig zurück und bringt mich zur Besinnung.

Wir alle wollen etwas verkaufen, stimmt’s?

In diesem Fall frage ich mich, ob der Preis überhaupt verhandelbar ist.

Thom drückt die Aufnahmetaste, das rote Licht des Geräts beginnt zu blinken.

Wir lehnen uns auf unseren jeweiligen Sofas zurück. Neben mir steht ein New York Times-Becher voll Kaffee. Das berühmte Motto der Zeitung schmückt die Seite: All the News That’s Fit to Print. Alle Nachrichten, die zum Druck geeignet sind.

Thom trinkt einen Schluck von seinem Wasser.

»Erzählen Sie mir doch einfach, wie Sie mit dem Filmbusiness in Berührung gekommen sind. Schon vor der Zeit, als Sie mit Hugo North zusammengearbeitet haben.«

Wo soll ich bloß anfangen? Beim allerersten Film, den ich gesehen habe? (Peter Pan in der Wieder-Wiederaufführung 1982, direkt gefolgt von Die Rückkehr der Jedi-Ritter in der ursprünglichen Kinofassung?) Oder mit den alljährlichen Sonntagabenden, an denen ich mir mit religiösem Eifer die Oscar-Zeremonie angeschaut habe? Obwohl meine Eltern und meine Großmutter sich jedes Mal darüber beklagten, dass ich so lange aufblieb? Dann musste ich die Lautstärke herunterdrehen und ganz nah an den Fernseher rücken, damit ich die Moderatoren verstehen konnte, während der Rest der Familie desinteressiert eindöste.

Mir machte das nichts aus. Einen Abend im Jahr genoss ich den magischen Technicolor-Traum, der über die schwarz-weiße Schwelle meines öden Zuhauses flimmerte. Den Glamour und die Fantasie. An diesem Abend vergossen die Filmstars und die legendären Filmemacher Tränen, wenn sie auf die Bühne stiegen, um ihre goldenen Statuetten in Empfang zu nehmen. Sie strahlten vom anderen Ende des Kontinents herüber, fremdartige Lebewesen in einer unerreichbaren Welt.

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal dazugehören könnte. Aber irgendwie habe ich den Weg dorthin gefunden.

3

Stellen Sie sich einen handelsüblichen Film mit Rahmenhandlung vor. Wir wissen, wie er aussieht: Eine Figur unterhält sich mit der anderen, lehnt sich zurück, auf der Leinwand verschwimmt das Bild und geht in eine Szene über, von der wir instinktiv wissen, dass sie in der Vergangenheit spielt. Alles über Eva, Citizen Kane und fast jeder Hitchcock-Film nutzen das Stilmittel der Rückblende. Es funktioniert als Übereinkunft zwischen Filmemachenden und Publikum.

Genau das passiert auch jetzt. Natürlich erzähle ich Thom Gallagher nicht jede kleinste Einzelheit aus diesen Augenblicken meines Lebens. Innerlich wäge ich ständig ab: Wie viel soll ich offenbaren? An was will ich mich überhaupt erinnern? Aber beim Reden fühle ich mich zwangsläufig in die Vergangenheit zurückversetzt – es lässt sich einfach nicht vermeiden.

Ich muss mit der Zeit anfangen, als mein jüngeres Ich eine Außenseiterin war, die erste Blicke in die Welt des Films werfen durfte. Ansonsten ergibt der Rest keinen Sinn.

Ich habe an der Columbia University Englisch studiert. Das typische mittlere Kind, übersehen und sich selbst überlassen. Schon immer konnte ich mich in Geschichten flüchten. Ob auf der Leinwand oder in Büchern, ganz egal. Durch mein Studium kam ich mit Filmvorlesungen in Kontakt, ich besuchte so viele wie möglich.

Meine Eltern waren nicht glücklich, was die Wahl meines Hauptfachs betraf. Karen, meine ältere Schwester, hatte sich für Accounting entschieden. Sie hofften, dass ich etwas ähnlich … Praktisches wählen würde. Aber unter dem Strich konnten sie sich eigentlich nicht beklagen, solange ich gute Noten nach Hause brachte. Ich meine, was wollten sie mehr?

Allzu viel Zeit für Wahlveranstaltungen hatte ich in der Collegezeit nicht, denn ich musste meiner Familie in ihrem Betrieb helfen.

»Was für ein Betrieb war das?«, fragt Thom, seine Neugier wirkt echt.

Ich mustere sein aristokratisches weißes Gesicht und unterdrücke ein Grinsen. Nichts so Respektables wie die Geschäfte Ihrer Familie.

»Meine Familie führt ein chinesisches Restaurant in Flushing«, sage ich und sehe ihm geradewegs in die Augen. Genau genommen besitzt und führt sie es. Mein Großvater hat es eröffnet, nachdem er aus Hongkong hierhergekommen war, mein Vater hat es eine Weile übernommen, bis dann mein Großonkel kam. Meine beiden Eltern arbeiten als Computerprogrammierer, aber sie helfen auch im Restaurant. Das tun wir alle.

»Ah«, sagt Thom.

Er wirkt ernüchtert. Was hat er erwartet, eine Anwaltskanzlei im Familienbesitz? Mit eichengetäfelten Büros und Ölgemälden der Familienpatriarchen? Wohl kaum.

»Das heißt, Sie haben auch während Ihrer Collegezeit im Restaurant gearbeitet?«

Ja, vor allem an den Wochenenden. Da war am meisten los. Während meine Freundinnen an einem verkaterten Sonntagvormittag einen ausgiebigen geselligen Brunch mit hausgemachten Omeletts im Speisesaal des Colleges genossen, war ich in Flushing, um einen Schwarm chinesischer Familien zu bändigen, die alle einen Tisch für ihre Dim-Sum-Mahlzeit wollten.

Mein vergötterter jüngerer Bruder Edison war von der Arbeit im Familienrestaurant befreit, aber Karen und ich mussten Wochenendschichten übernehmen. Mein Talent lag eher darin, die Gäste bei Laune zu halten, während hinter mir in aller Eile die Tische abgeräumt wurden. Im Gegensatz zu Karen, die sich im Büro um die Buchhaltung kümmerte, war ich sonntags also zwölf Stunden auf den Beinen und ständig zu lautstarken Gesprächen gezwungen. Am späten Abend fuhr ich dann erschöpft mit der Linie 7 zurück zum Campus. Den Bratgeruch noch in den Haaren und Kleidern, lagen dann noch mehrere Stunden mit Hausaufgaben vor mir.

»Und wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Filmgeschäft in Berührung gekommen?«

Klar, Thom Gallagher will die Sache etwas beschleunigen. Aber bei guten Filmen muss man zuerst ein bisschen Hintergrund liefern. Man muss das Publikum für die Figuren und ihre Nöte einnehmen. Was wollen, was brauchen sie?

Ich wollte im Filmgeschäft arbeiten, aber die Familie brauchte mich fürs Restaurant. Tischnummern zuweisen, Speisekarten verteilen, für volle Teekannen sorgen, Mägen füllen. Darum ging es bei uns. Erst das Essen, dann die Kunst.

Nach meinem Abschluss wartete keine Arbeitsstelle auf mich. Niemand hatte mich im letzten Jahr am College, in dem man die metaphorischen Schäfchen ins Trockene bringt und sich um eins der begehrten Angebote einer Investmentbank oder Graduate School bemüht, an die Hand genommen. Ich hätte den Sommer zuvor mit einem Praktikum an meiner angestrebten Arbeitsstelle zubringen sollen. Aber so weit konnte ich gar nicht planen. Mein Großonkel hatte gerade einen Herzinfarkt überlebt, sodass ich, während er wieder auf die Beine kam, einspringen und zeitweilig das Restaurant führen musste – eine verdammte zwanzigjährige Collegestudentin, die den Familienbetrieb führt. Kurz gesagt: Zu jenem entscheidenden Zeitpunkt vor dem letzten Collegejahr konnte ich nirgends beweisen, wie perfekt ich in die Unternehmenskultur passte.

Ein Jahr später, in einem drückend heißen Manhattaner Sommer, machte ich meinen Abschluss – und sämtliche Freundinnen und Freunde eilten an ihre neuen Arbeitsplätze in prestigeträchtigen Unternehmen. Während ich einfach dablieb, ohne Ziel.

»Aber mit einem Abschluss an der Columbia in der Tasche hätten Sie sich doch an Ehemalige wenden und sich vernetzen können …«, gibt Thom zu bedenken, dann hält er inne. Vielleicht merkt er, dass er dabei ist, seine Rolle als Journalist aus den Augen zu verlieren.

»Damals hatte ich keine Ahnung vom Netzwerken«, erkläre ich.

Was ich nicht sage, ist, dass so etwas typisch für Immigranten ist. Wenn die eigenen Eltern nicht hier geboren sind oder zumindest aus dem Westen stammen, lernt man das Spiel nicht. Man verfügt nicht über die familiären Kontakte, die einem am Anfang helfen. Man hat die selbstbewusste amerikanische Art nicht verinnerlicht, mit der man die eigenen Ambitionen vorantreibt, mit der man Verbindungen aufbaut, die einen ans ersehnte Ziel bringen … So etwas lernen wir von unseren Eltern nicht. Jedenfalls gilt das für mich.

Natürlich hatte meine Familie Kontakte. Zu anderen chinesischen Restaurantbetreibern. Aber geht es beim Immigrieren verdammt noch mal nicht darum, dass die eigenen Kinder nicht für den Rest ihres Lebens nach Bratfett riechen?

»Oh, ich verstehe«, sagt Thom. Er unterstreicht es mit einem Nicken.

Wir lachen beide.

Das ist genug. Diese Anerkenntnis, dass nicht alle die Welt auf einem Silbertablett präsentiert bekommen. Was darf es sein, Tommy? Eine glänzende Karriere in der Politik, wie der Rest des Clans? Oder im Showbusiness? Oder vielleicht doch lieber als echter Ritter in strahlender Rüstung: als Journalist?

Diese Art Auswahl hatte ich nicht. Jedenfalls nicht damals. Und auch jetzt nicht, mit Ende dreißig.

Die Sache mit dem Netzwerken habe ich erst später gelernt, bei der Arbeit für meine erste Chefin Sylvia – und dann von Hugo North. Ich habe eine Menge von ihm gelernt. Das muss ich ihm lassen.

Weil ich einen exzellenten Abschluss machte, gaben meine Eltern mir (in einem seltenen Akt der Milde) für den Sommer frei. Was bedeutete, dass sie mir nicht ständig im Nacken saßen. Sie sagten, ich solle mich ruhig ein paar Monate ausruhen und mir Gedanken über meine Zukunft machen, solange ich meine Wochenendschichten im Restaurant arbeitete.

Ich würde gern glauben, dass sie sich zu arrangieren begannen, denke aber, dass sie sich in Wahrheit Sorgen wegen meiner Orientierungslosigkeit machten. Weil ich einen Abschluss an der Columbia gemacht, aber keine Aussicht auf ein Einkommen hatte. (Im Gegensatz zu meiner Schwester, die nach dem Studium nahtlos ins Traineeprogramm einer der Big-Five-Wirtschaftsprüfungsfirmen gewechselt war.)

Vielleicht machen alle Eltern sich Sorgen, aber meine ganz besonders. Vermutlich ist das etwas typisch Chinesisches, oder Asiatisches. Um eine kulinarische Metapher zu benutzen: Besorgnis ist so etwas wie das verborgene Gewürz, ohne das keins unserer Gerichte auskommt. Sie schwingt bei jedem Schulzeugnis mit, bei jedem Tischgespräch, jedes Mal, wenn die Eltern uns aus dem Haus gehen sehen. Vielleicht liegt es daran, dass wir in einer Kultur leben, die nicht unsere ist.

Entsprechend erleichtert waren meine Eltern, als ich wieder zu ihnen ziehen musste. Raus aus dem Studentenwohnheim der Columbia, zurück in die Vierzimmerwohnung in Flushing, in der ich aufgewachsen war. Mit dem durchsichtigen Plastikschutz über sämtlichen Möbeln, den chinesischen Schriftrollen an den Wänden und dem ständigen Bratfettgeruch, der von der Straße heraufgetragen wurde. Der aus der Nachbarwohnung und aus unserer eigenen Küche drang. Ich fühlte mich wie in einen Käfig gesperrt, einen, für den ich zu groß geworden war. Die Gitterstäbe rückten mir zu nahe, jeder einzelne übte Druck auf mich aus.

Im Sommer war es beinahe unerträglich. Um Geld zu sparen, ließ meine Mutter die Klimaanlage meist ausgeschaltet, in der heißen Wohnung wurde ich zur lethargischen Amöbe, unfähig zu strukturiertem Denken.

Ich floh in die Queens Library. Ins nervige Gedrängel von Familien, die genau wie ich Schutz vor der Hitze der Stadt suchten und ihre Stromrechnungen drückten, indem sie es sich zwischen den Regalen mit kostenloser Lektüre bequem machten.

Irgendwann zog es mich ein Stück weiter. Ohne mich bewusst entschieden zu haben, fand ich mich auf dem Weg nach Manhattan wieder, zur Columbia. Ich kehrte in die roten Backsteingebäude zurück, mehrfach, und fand wie durch ein Wunder einen bezahlten Sommerjob bei einer Filmdozentin, deren Kurse ich besucht hatte. Ich besaß den alles entscheidenden Columbia-Ausweis, der mir den Zutritt zu den vertrauten heiligen Hallen gestattete: den riesigen Bibliotheken, den Gängen mit ihren schwarzen Brettern voll bunter Handzettel. Jetzt, im Sommer, waren die Räume weitgehend leer, die Klimaanlagen liefen auf Hochtouren. Es gab Sommerkurse für Filmstudierende, aber für einen Job als Lehrassistentin war ich zu spät dran. Stattdessen ließ mich die Dozentin ihre Vorlesungen redigieren, an den Filmvorführungen teilnehmen und, was am wichtigsten war, diese Vorführungen organisieren.

Ich möchte Ihnen ein bisschen über meine Liebesgeschichte mit dem Kino erzählen. Zwischen zwei Menschen mag Liebe auf den ersten Blick ein Mythos sein, der bei einigen von uns mit schmerzhaften Enttäuschungen endet. Aber zwischen einem Menschen und dem Kino ist Liebe auf den ersten Blick nicht nur möglich, sondern auch immer befriedigend. Von dem Augenblick an, als ich im zarten Alter von vier Jahren zum ersten Mal einen dunklen Kinosaal betrat, wusste ich Bescheid. Ich saß da, schaute zur Leinwand hoch und war von der Geschichte überwältigt, die sich da überlebensgroß vor mir abspielte – und für neunzig Minuten wichtiger war als das Leben selbst. Diese Welt würde immer faszinierender sein als meine eigene profane Existenz.

Von diesem Moment an liebte ich das Kino. Nur dass meine Familie selten in einen Film ging. Das kostete Geld, während das Fernsehen, wenn man vom Stromverbrauch absah, kostenlos war. Also kam es nur wenige Male im Jahr vor, dass wir die geheiligten Tempel des Filmgenusses besuchten. Gewissenhaft überflog meine Mutter vorher jedes Mal die Kritiken, um sicherzugehen, dass wir unser Geld nur für Filme ausgaben, die es wert waren. Natürlich sah ich mir die Filmsendungen im Fernsehen an: Siskel und Ebert, Rex Reed, all diese weißen, männlichen Experten, die mir erklärten, welche Filme sich lohnten, obwohl mir klar war, dass ich die meisten niemals sehen würde. Ich schaute mir die Oscar-Verleihungen an und sämtliche Jahresrückblicke. In den Zeitungen las ich jede einzelne Kritik und Hinter-den-Kulissen-Reportage, montags suchte ich nach den Einspielergebnissen.

Sicher war diese Liebesbeziehung während meiner Kindheit sehr einseitig, aber ich kann Ihnen versichern, dass sie sich seitdem zur verlässlichsten Beziehung entwickelt hat, die ich je hatte. Denn Filme lassen einen nicht im Stich. Sie sind immer da, spenden zuverlässig Trost, erleichtern die Einsamkeit, die man im wahren Leben erfährt, bieten mehr Dramatik, Angst und Freude als die Welt außerhalb des Kinosaals. Bessere Geschichten mit befriedigenderen Ausgängen, als man sie in der Wirklichkeit je erlebt.

Damals, mit zweiundzwanzig, war alles, was mit Filmen zu tun hatte, heiliger Boden. Als die Dozentin mich bat, ihre Vorführungen zu organisieren, spürte ich eine gewisse Ehrfurcht. Ich würde es tatsächlich mit echten, realen Menschen zu tun bekommen, die im Filmgeschäft arbeiteten.

Ich erinnere mich an meinen ersten Anruf bei einem Filmverleih. Die Firma hatte ihre Räumlichkeiten in Midtown, nur wenige Kilometer südlich von dem Seminarbüro, in dem ich gerade saß.

»Cinebureau«, meldete sich die Frau am anderen Ende. Sie klang furchtbar effizient und professionell.

»Oh, hi. Spreche ich mit Cinebureau?«, fragte ich. Am liebsten wäre ich im Boden versunken, weil ich die Antwort auf diese Frage schon bekommen hatte.

»Ja, das tun Sie.« Die Frau schien meine Dämlichkeit nicht bemerkt zu haben.

»Oh, hi, ja. Ich rufe von der Columbia University an, im Namen von Kristin Bradford, es geht um ihren Sommerkurs in Film Studies. Wir behandeln gerade Vogelfrei von Agnès Varda, ich möchte eine Vorführung für unsere Studierenden organisieren.«

»Also eine Vorführung im Bildungsbereich? Lassen Sie mich kurz nach den Tarifen suchen.«

So hatte ich plötzlich eine Bestimmung. Eine Daseinsberechtigung. Ich nannte nicht mal meinen Namen (erst ganz am Ende des Gesprächs), aber ich hatte einen Grund für meinen Anruf und wurde für diesen Grund nicht ausgelacht.

Ich konnte eine 35-mm-Kopie und eine Vorführlizenz bestellen. Das war eine nachweisbare Transaktion im Filmgeschäft.

Ich begriff, dass es nicht anders lief als bei einer Bestellung Sojasprossen oder Sesamöl bei unserem Lieferanten. Sag, was du willst, handel den Preis aus (beim Budget der Columbia musste ich nicht mal feilschen), sprich die Lieferbedingungen ab.

Ah, diese magischen Momente in unserer Jugend, wenn wir langsam begreifen, wie die Welt funktioniert. Dass es in dieser Welt nur um eine Abfolge von Transaktionen geht, ums Verkaufen des einzigartigen Produkts, das wir besitzen, uns selbst und unser Talent. Unsere Geschichte, die nie so einzigartig ist, wie wir glauben.

Bei den Telefongesprächen, die ich in den Wochen darauf mit Cinebureau führte, versuchte Stephanie, die Angestellte am anderen Ende der Leitung, mich zum Ausleihen weiterer »Titel« aus ihrem Angebot zu beschwatzen. Waren wir an der französischen Nouvelle Vague interessiert? Am New-Hollywood-Kino der Siebziger? Sie hatten außerdem eine besonders gute Auswahl an Cinéma-vérité-Dokumentarfilmen im Programm.

Ich merkte, dass sie mir Respekt entgegenbrachte, und das nur, weil ich das Geld hatte, die vermeintliche Entscheidungsgewalt darüber, welche Filme gezeigt und ob sie bei ihrer Firma ausgeliehen wurden. In Wirklichkeit lagen diese Entscheidungen nicht bei mir. Ich folgte den Vorgaben eines von der Dozentin längst festgelegten Lehrplans, trotzdem genoss ich die Illusion, diese Macht zu besitzen, jedenfalls während meiner Gespräche mit Stephanie.

Vielleicht wurde die Saat auf diese Weise in mir ausgebracht. Durch die Illusion der Macht oder wenigstens den Kitzel, diese Illusion erwecken zu können.

Und das, Mr Gallagher, ist das Ethos, auf dem die komplette Filmindustrie basiert.

Aber wahrscheinlich war Ihnen das schon klar.

4

Beim Organisieren der Vorführungen wurde mir nach und nach klar, dass Firmen wie Cinebureau bloß unspektakuläre Händler waren, die bereits fertige Filme anboten wie beliebige Obst- und Gemüsehändler an der Flushing Street, die möglichst schnell ihre morgendlichen Lieferungen von Pak Choi oder Litschis loswerden wollten. Zwei für drei Dollar! Zwei für drei Dollar!

Natürlich war ich enttäuscht, als ich merkte, dass diese Firmen die Filme nicht herstellten, dass sie nicht die kreativen Köpfe hinter den kinematografischen Meisterwerken waren. Dieser magische Prozess fand in Produktionsfirmen statt – wo schöpferische Genialität und künstlerische Zusammenarbeit ihr Zuhause hatten. Aber wie sollte ich je in dieses Gelobte Land vorstoßen?

Ich fand eine Liste von New Yorker Produktionsfirmen und brachte mehrere lange Abende im Seminarbüro damit zu, ein sorgfältig formuliertes Bewerbungsschreiben zu verfassen, das meine Mischung aus akademischen Spitzenleistungen und praktischen Erfahrungen perfekt auf den Punkt brachte. Ich wäre bereit, fürs Erste nur für die Übernahme meiner Unkosten zu arbeiten, fügte ich in der Hoffnung hinzu, meine Entschlossenheit zu dokumentieren. Ich druckte den Brief zusammen mit meinem (gleichermaßen akribisch formulierten) Lebenslauf dutzendfach aus, klaute ein paar Columbia-Briefumschläge und hoffte, der offizielle Aufdruck würde Eindruck machen und einen zusätzlichen Anstoß liefern, mich ernst zu nehmen.

Aber die Briefmarken bezahlte ich selbst.

Insgesamt verschickte ich ungefähr sechzig Briefe, manche in einfachen Umschlägen, andere in denen der Uni. Ich wartete ungeduldig.

»Sechzig Briefe?!«, wiederholte meine Schwester, als ich im Lauf der Woche bei ihr zum Abendessen war. »Na, ich bin sicher, dass du irgendwas hörst.«

Eine Zeitlang malte ich mir immer wieder aus, wie eine E-Mail in meinem Posteingang oder eine unbekannte Nummer auf dem Handydisplay auftauchte. Aber ein Monat verging, ohne dass ich etwas hörte.

Eine Wolke der Hoffnungslosigkeit legte sich über mich.

Ich ging in die Bibliotheken und las mit beinahe religiösem Eifer Filmliteratur und Drehbücher. Ich suchte alle möglichen DVDs aus – von langsamen ausländischen Filmen über Blaxploitation-Streifen bis hin zu aktuellen Blockbustern – und sah sie auf dem Laptop in der stickigen Wohnung meiner Familie. Der Sommer zog sich hin, unerträglich feucht. Am Ende würde mir unweigerlich ein ernstes Gespräch mit meinen Eltern bevorstehen. Sie würden eine radikale Entscheidung treffen, die darauf hinauslief, dass ich Buchhaltungskurse besuchte oder nach Hongkong geschickt wurde und lernte, wie man eine chinesische Restaurantkette aufbaute. Irgendetwas würde jede Chance zunichtemachen, in die Welt der Drehbücher, Großaufnahmen und klimatisierten Empfangsbereiche mit sorgfältig platzierten Variety-Ausgaben vorzudringen.

Am Ende war es ein Aushang am schwarzen Brett, der zu meiner Eintrittskarte wurde. Ich entdeckte ihn in der vorletzten Woche des Sommerkurses. Ein unauffälliges Blatt an der rechten Seite der »Chancen & Events«-Ecke. Nicht in grellem Pink oder Neonblau, wie es die studentischen Gruppen benutzen, die zu 1980er-Jahre-Partys oder radikalfeministischen Lesungen einluden. Einfaches, weißes Papier, auf dem ein einziger Absatz stand.

Vielbeschäftigte Produktionsfirma sucht Praktikant*in für einige Monate

Wir sind eine vielbeschäftigte Produktionsfirma in der Nähe des West Village. Wir machen Kurzfilme und haben einige lange Projekte in Entwicklung. Wir suchen eine pfiffige, enthusiastische, hart arbeitende Person, die unserer Firma hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Es geht um ein unbezahltes Praktikum, aber die Ausgaben können erstattet werden. Im Gegenzug lernst du eine Menge über den Alltag der Filmproduktion. Weiterbeschäftigung nicht ausgeschlossen, abhängig von Leistung und äußeren Umständen. Bitte schick deinen Bewerbungsbrief und Lebenslauf an [email protected]. Danke.

Im Rückblick war es ein derart allgemeines, unspezifisches Stellenangebot, dass es jedem normalen Menschen dubios erschienen wäre. Wer steckte hinter Firefly Films? Gab es die Firma überhaupt? Woher sollte ich wissen, dass es kein mieser Trick war?

Ich sah auf das weiße Blatt und las es zum zweiten Mal. Zum dritten Mal.

Ich weiß nicht, wann es dort aufgetaucht war, aber zu der Zeit kam ich mehrmals täglich am schwarzen Brett vorbei, es wäre mir sicher aufgefallen. Wer hatte es aufgehängt? Ich sah mich um, aber außer mir war niemand im Seminar. Leere Schreibtische und das permanente Summen der Klimaanlage, Plakate, die im Luftzug flatterten.

Ich griff zu einem Notizblock, schrieb die E-Mail-Adresse auf und wollte schon weitergehen.

Dann drehte ich mich wieder um, trat näher an das schwarze Brett heran und überflog den Abschnitt ein weiteres Mal. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich mitten im Büro der Produktionsfirma sitzen, ringsum klingelnde Telefone, auf dem Schreibtisch ein Stapel von Drehbüchern, die darauf warteten, von mir gelesen zu werden. Mein Puls ging schneller.

War es nötig, dass noch andere Leute dies anschauten?

Ich sah mich noch einmal um, ob ich auch wirklich allein war. Dann nahm ich das Blatt vom Brett ab, faltete es zusammen und steckte es in die Tasche.

Still und zufrieden drückte ich die Heftzwecke wieder in den Kork.

Dieses letzte Detail spare ich Thom gegenüber aus – wie ich den Zettel vom schwarzen Brett nehme und fremden Blicken entziehe. Schließlich ist es für die Geschichte, die ihn interessiert, nicht so wichtig. Aber so fängt es an. Mit diesem Abschirmen von nützlichen Informationen, der zielstrebigen Verfolgung eigener Interessen und der ständigen Angst, die anderen könnten schneller am Ziel sein.

Eine unangenehme Mischung aus Schuldgefühlen und Euphorie hielt meinen Magen in Aufruhr, als ich an jenem Tag die Uni verließ. Ich fühlte mich schlecht, aber auf gute Art. Wie ein Kind, das im Laden an der Ecke Bonbons gestohlen hat. Man ist erregt, weil man nicht erwischt wurde, und schämt sich gleichzeitig, weil man Mr Kim oder Rahman oder Lopez bestohlen hat, den man praktisch sein Leben lang kennt.

Aber in diesem Fall, argumentierte ich innerlich, hatte ich niemandem etwas weggenommen. Der Zettel hatte in der Columbia School of Arts öffentlich ausgehangen, für alle sichtbar. Ich hatte ihn nur etwas früher abgenommen.

Im Rückblick muss ich über das moralische Dilemma lachen, in dem ich mich mit Anfang zwanzig sah. Diese jugendliche Unerfahrenheit, diese Suche nach ethischer Relevanz in jeder Kleinigkeit, die wir tun.

Denn wo liegt der Unterschied zu der Art, wie das komplette Filmbusiness funktioniert? Meistens gibt es nicht mal ein schwarzes Brett. Dann reicht ein Anruf, eine Textnachricht zwischen zwei Personen: Such eine junge, ambitionierte Person. Es gibt so viele von uns, die vor den Mauern dieser Welt herumstreifen und die Nasen ans Fenster drücken. Wir sind austauschbar.

Gilt das nicht auch hier? Wie viele naive Nachwuchsreporter und Vlogger würden keinen Mord begehen, um sich einen Weg in diese geheiligten zweiundfünfzig Etagen journalistischer Integrität zu bahnen?

Ich frage Thom Gallagher nicht, denn für ihn ist dieser Aspekt irrelevant.

Er hat sein Feld schon abgesteckt, und das im Alter von siebenundzwanzig. Wahrscheinlich werden ihm die Nominierungen für den Pulitzerpreis entgegenfliegen, ein Angebot als Moderator eines Nachrichtenmagazins im Fernsehen oder für ein Titelbild auf der GQ. Aber auf einen wie ihn kommen Tausende von uns, die darauf hoffen, zu den Jungstars zu gehören, zu den »Dreißig unter dreißig«, den »Vierzig unter vierzig«.

Es gibt keine »Fünfzig unter fünfzig«-Listen. Denn wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, sind wir in dieser Welt wahrscheinlich falsch.

Wie ist es also dazu gekommen, dass ich dieses Reich der Seligen betreten durfte? Ein Kind von Immigranten aus Hongkong, das auf den überfüllten, schmutzigen Straßen von Flushing aufgewachsen ist?

Eines Morgens stand ich auf einem Bürgersteig im Meatpacking District, nicht weit vom West Village, und klingelte bei Firefly Films im zweiten Stock. Dann stieg ich die nackte Betontreppe hoch und betrat eine von natürlichem Licht durchflutete umfunktionierte Industriefläche. Ein Gewirr aus Metallrohren zog sich an der hohen Decke entlang. An den Backsteinwänden hingen riesige Poster mit den lächelnden Leinwandgöttinnen der 1950er Jahre. Marilyn, Rita, Grace.

Eine Frau mittleren Alters, schlank und sehr gepflegt, kam auf mich zu. Das Klappern ihrer Stöckelschuhe hallte von den Wänden des höhlenartigen Raums wider. »Du musst Sarah sein«, sagte sie mit warmer Stimme.

»Ja, die bin ich«, antwortete ich und versuchte, enthusiastisch, aber nicht jugendlich-überschwänglich zu klingen.

»Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Sylvia Zimmerman. Bitte, setz dich doch.« Sie deutete auf ein Sofa in der Ecke, das aussah, als hätte irgendjemand drei karottenfarbene Kissen ziemlich instabil auf einem eckigen Metallrahmen deponiert. Sylvia setzte sich mir gegenüber in einen kugelförmigen Sessel.

Wir tauschten Höflichkeiten aus und unterhielten uns über Filme. Welche hatte ich mir in letzter Zeit angesehen? Was hatte mir an diesen Filmen gefallen?

Ich hatte damit gerechnet, dass sie eine dieser schmerzhaften, speziell für Vorstellungsgespräche entwickelten Fragen stellen würde. (»Wo sehen Sie Ihre größte Schwäche?« – »Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie ein unvorhergesehenes Hindernis überwinden mussten.«) Aber nichts davon kam. Es ging nur um allgemeines Geplauder und darum, was von mir erwartet wurde. Jeden Tag ab 9.30 Uhr im Büro zu sein, mich auf wechselnde Aufgaben einzustellen, nach zwei Wochen sollte eine Lagebeurteilung folgen. Ich würde nicht bezahlt, aber die Firma käme für meine MetroCard auf. Wann ich anfangen könne?

Ich starrte sie mit offenem Mund an. Immerhin hatte sie meinen Lebenslauf ausgedruckt und gab einen beiläufigen Kommentar dazu ab. (»Wie es aussieht, hast du eine Menge praktische Erfahrung gesammelt und bist sehr an Film interessiert.«) Aber was sollte das? Wurde ich so problemlos in den Club gelassen?

Offenbar schon. Solange ich nicht mit Bezahlung rechnete.

»Ähm, wie wäre es mit Donnerstag?«, fragte ich, wobei ich buchstäblich einen beliebigen Tag herauspickte.

»Oh, fantastisch, dann sei doch einfach um 11 Uhr hier.«

»Das müsste klappen … Ich muss nur noch ein paar Dinge regeln, bevor ich es endgültig zusagen kann«, sagte ich.

Ich hatte nur einen Punkt vergessen, nämlich meinen Eltern von diesem Praktikum – vor allem von der fehlenden Bezahlung – zu erzählen.

»So! Ich hab den Job!« Auf dem Weg unter der stillgelegten Bahnstrecke, aus der Jahre später die High Line werden sollte, lieferte ich Karen einen atemlosen Bericht übers Handy. Ich wusste, dass sie arbeitete, aber ich schrie meine Begeisterung hinaus, meine Stimme hallte von der stählernen Haltestelle über mir wider.

»Ich glaub’s nicht. Glückwunsch!«, zwitscherte Karen. Im Hintergrund hörte ich die nervenden Telefone und die allgemeine Geräuschkulisse eines Großraumbüros. Mein Herz schien vor Freude zu platzen. Bald würde auch ich an einem geschäftigen Arbeitsplatz sitzen und meinen Platz in der Welt bestätigt sehen. »Ich hab dir doch gesagt, dass sich etwas ergeben würde. Sind die Leute cool?«

»Cool? Ja.« Auf jeden Fall cooler als in einer Buchhaltungsfirma. Ich wechselte den Ohrknopf auf die andere Seite, als ich an einer Baustelle mit quälend lauten Bohrarbeiten vorbeieilte. Warum wurde in Lower Manhattan ständig gebaut? Die Stadt hörte nie auf, sich zu erneuern.

»Aber, ähm, sie zahlen mir nichts. In dem Sinne ist es also kein richtiger Job«, fügte ich hinzu. »Eher … eine Chance.«

»Eine Chance, hm«, sagte Karen nachdenklich. In ihrer Welt aus regelmäßigen Gehaltsschecks und firmeninternen Fortbildungsprogrammen klang so etwas wahrscheinlich dubios. »Solange du glücklich bist, ist es das, was zählt, stimmt’s?«

»Ja, ich bin glücklich.« Vor der nächsten Frage geriet ich allerdings ins Stocken. »Es ist nur … Was meinst du, wie Mom und Dad reagieren?«

Ich hörte, wie sie tief einatmete. »Das kann ich dir nicht sagen.«

Natürlich konnte sie es nicht sagen. Weil Karen, im Gegensatz zu mir, immer tat, was von ihr erwartet wurde. Jede Entscheidung, die ich traf, führte bei meinen Eltern unmittelbar zur Enttäuschung.

»Es ist was? Ein unbezahltes Praktikum?« Verständnislos sahen meine Eltern mich beim Abendessen an.

Es war ein heißer, stickiger Abend, kein Luftzug war zu spüren. So gut wie möglich unterdrückte ich meinen Ärger darüber, dass meine sparsame Mom die Klimaanlage mal wieder nicht eingeschaltet hatte.

»Sie zahlt mir die MetroCard«, bemerkte ich.

Meine Mutter war nicht beeindruckt. »Sie will also, dass du Vollzeit für sie arbeitest, aber ohne Bezahlung?«

»Das nennt man Berufserfahrung sammeln.«

»Aber im Beruf geht es doch darum, dass man für jemanden arbeitet, der einen bezahlt. Das ist die einzige Erfahrung, die du brauchst.«

»Ich habe so viele Stunden im Restaurant gearbeitet, und das über Jahre. Das Geld hätte nicht mal fürs Existenzminimum gereicht.« Ich hatte meinen Eröffnungszug gemacht. Aus irgendeinem Grund ging mir die Kampagne an der Uni durch den Kopf, bei der Studierende vor dem Haupteingang campiert hatten, um den Kampf des Putz- und Cafeteriapersonals für eine zum Leben ausreichende Bezahlung zu unterstützen.

»Das ist etwas anderes«, sagte Mom. »Es bleibt innerhalb der Familie. Außerdem wohnst du bei uns und zahlst nicht für Miete und Essen.«

Ich versuchte es anders. »Ich habe seit dem Kindergarten Hausaufgaben gemacht. Dafür bin ich auch nicht bezahlt worden.«

»Das ist auch nicht dasselbe. Damals hast du gelernt, damit du einen Abschluss machen kannst und nach der Uni einen guten Job bekommst. Einen Job, der auch bezahlt wird.« Meine Mutter warf mir einen finsteren Blick zu.

»Na ja, jetzt geht es aber auch ums Lernen«, konterte ich. »Nur dass ich lerne, wie das Filmgeschäft funktioniert.«

Meine Mutter hatte die Stirn in Falten geworfen und brummte abfällig. In diesem Moment kam sie mir mit ihrem Akzent und ihrer unnachgiebigen Haltung wie die Karikatur einer zornigen chinesischen Mutter vor. Innerlich schämte ich mich noch mehr, nach außen reagierte ich mit Wut.

»Wai-Lin«, versuchte mein Dad ihr gut zuzureden. »Wir leben in einer anderen Welt, hier haben die Amerikaner das Sagen. Sie regeln die Dinge auf ihre eigene Art und Weise. Du kannst nicht erwarten, dass sie Sarah sofort einstellen, ohne dass sie auch nur einen Tag für sie gearbeitet hat.«

»Was willst du überhaupt im Filmgeschäft?«, fragte meine Mutter. »All diese Entertainer. Das ist kein respektabler Beruf.«

Machst du Witze?, hätte ich am liebsten gefragt. Wo warst du während meiner Kindheit, als ich mir jedes Jahr die Oscar-Zeremonie angeschaut habe? Hast du nie die ganzen Filmbücher bemerkt, die ich in der Bibliothek ausgeliehen und auf dem Couchtisch gestapelt habe? Oder dass ich fast jeden Film aufgenommen habe, der im Fernsehen lief, und die VHS-Kassetten akribisch beschriftet habe?

Aber ich hielt den Mund, stattdessen redete Dad.

»Wai-Lin, du bist zu altmodisch. Die jungen Leute von heute … Keiner will Buchhalter werden, sie wollen alle Filmstars sein.«

Das versetzte meine Mutter noch mehr in Aufregung. Gereizt ließ sie ihre Essstäbchen fallen.

»Du willst Filmstar werden? Warum haben wir dich auf die Columbia geschickt, wenn du Filmstar werden willst?«

»Ich will nicht vor die Kamera«, versuchte ich zu erklären.

»Was willst du dann? Was willst du in deinem ›Praktikum‹ lernen?«

»Alles andere«, sagte ich. »Alles, was hinter den Kulissen passiert. Wie Filme entstehen. Wie aus dem Drehbuch das wird, was du auf der Leinwand siehst.«

Verwirrt schüttelte meine Mutter den Kopf. »Das ist kein richtiger Beruf.«

»Und ob«, antwortete ich. »Millionen Menschen arbeiten in der Filmindustrie.«

»Es ist kein Beruf, für den ich dich erzogen habe.«

Sie atmete schwer aus. Oberhalb ihres Nasenrückens erschienen zwei tiefe Falten, ein unfehlbares Signal für ihre Enttäuschung.

Ich veränderte meine Sitzposition und nahm das Bein vom Plastiküberzug des Stuhls, an dem es wegen der Feuchtigkeit geklebt hatte.

»Pass mal auf«, sagte ich. »Lass uns einen Deal machen.«

So saß ich da und versuchte, mit meinen Eltern zu verhandeln. Wie viele von uns haben so etwas nicht gemacht? Einen Kompromiss zwischen ihren Regeln und unseren Sehnsüchten ausgehandelt? Es ist unser erster Vorstoß in die Erwachsenenwelt, eine kleine Annäherung an das, was wir erstreben. Wenn es uns irgendwie gelingt, an diesem Hindernis vorbeizukommen, haben wir vielleicht die Chance auf ein unabhängiges Leben, das wirklich unseres ist.

Also bot ich an, in den nächsten drei Monaten jedes Wochenende im Restaurant zu arbeiten, samstags und sonntags den ganzen Tag, außerdem jeden zweiten Freitagabend. Ich war die Beste am Empfang, das wussten sie. Wenn ich unter normalen Umständen so viel für sie gearbeitet hätte, hätte ich zumindest ein bisschen Geld erhalten. Jetzt aber würde ich auf die Hälfte des Geldes verzichten, um unsere Personalkosten ein wenig zu senken.

»Hier geht es nicht um den Profit des Restaurants, Sarah«, sagte mein Dad. »Es geht um deine Zukunft, dein Leben.«

»Wir reden ja nur über die nächsten drei Monate meines Lebens«, erwiderte ich. »Ein Arrangement auf Zeit.«

Gleichzeitig wollte ich montags bis freitags Vollzeit als Praktikantin bei Firefly Films arbeiten. Ich wollte das Geschäft kennenlernen und herausfinden, ob ich dort wirklich meine Zukunft sah. Das Restaurant würde an den Wochenenden keinen Ersatz für mich suchen müssen, vielleicht würde unser Gewinn sogar höher ausfallen. In drei Monaten würden wir eine Lagebeurteilung vornehmen, sagte ich und übernahm eine Formulierung, die Sylvia am Vormittag benutzt hatte.