8,99 €

Mehr erfahren.

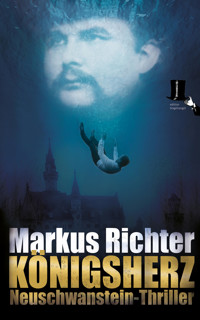

- Herausgeber: edition tingeltangel

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Neuschwanstein-Thriller

- Sprache: Deutsch

"Gehen Sie zur Seite! Machen Sie den Weg frei!" "Der Befehl Seiner Majestät lautet: Niemanden einlassen." Entschlossen blockierten die Männer der Burgwache den Eingang. „Der König hat nichts mehr zu befehlen!", schnaubte es ihnen entgegen. "Wir haben geladen!", warnte der Kommandant und hob seinen Karabiner. / 1886: "König Ludwig II. ist abgesetzt", verkündet eine Delegation aus München. Während sich die Bevölkerung von Schwangau und Füssen schützend vor den Monarchen stellt, soll ein Bote brisante Tagebücher von Ludwig in Sicherheit bringen. Doch der Auftrag führt ins Verderben. Die Kammerzofe Klara und die beiden Geheimpolizisten Lenz und Heiland werden in einen mörderischen Verrat hineingezogen. Müssen sie ihre Treue zum König mit dem Leben bezahlen? Hautnah: die "Königskatastrophe" – von Neuschwanstein bis in die dunklen Fluten des Starnberger Sees. Markus Richter hat bisher unbekannte Aufzeichnungen zur Gefangennahme König Ludwigs II. aufgespürt und taucht damit so tief in die dramatischen Geschehnisse ein wie niemand vor ihm. (Eine kleine Fortsetzung bietet Markus Richter übrigens in der Anthologie "Mordsgipfel - Krimis aus den bayerischen Bergen".)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die Aufzeichnungen des Hof-Apothekers

Kurz nach Fertigstellung des Manuskriptes von »Ohne Herz« stieß ich auf bislang unbekannte Aufzeichnungen des ehemaligen Füssener Apothekers und Hoflieferanten Christian Singer aus dem Jahr 1886.

Wie sich herausstellte, hatte Singer einen Bericht über die Vorgänge rund um die »Gefangennahme« von König Ludwig II. von Bayern in der Neuen Burg Hohenschwangau – Neuschwanstein – verfasst, der viele Jahrzehnte in einer Kiste auf dem Dachboden der seinerzeit einzigen Füssener Apotheke geschlummert hatte.

Christian Singer hatte den Königshof in Hohenschwangau beliefert und pflegte laut seinen Notizen enge Freundschaften zu einigen Hofbediensteten. Dazu gehörten der königliche Kutscher Friedrich (Fritz) Osterholzer und der Burgwart von Hohenschwangau Franz Schramm, aber auch der Füssener Bezirksamtmann Bernhard Sonntag und der Gendarmerie-Wachtmeister Ferdinand Boppeler.

Diese Männer waren hautnah dabei, als eine geheime Regierungskommission den König in Hohenschwangau abholen sollte. Christian Singer war damals ebenfalls vor Ort und zeichnet ein detailliertes Bild von den Geschehnissen zwischen dem 9. Juni und dem 12. Juni 1886.

Davon abgesehen habe ich habe für »Königsherz« auch zahlreiche andere Augenzeugenberichte ausgewertet, um eine möglichst authentische Geschichte dieser dramatischen Tage erzählen zu können, darunter die offiziellen und inoffiziellen Berichte, die Boppeler und Sonntag bei ihren Vorgesetzten abliefern mussten.

Nach der Entdeckung von Singers Aufzeichnungen ereigneten sich in meinem Umfeld merkwürdige Vorfälle, sogar Todesfälle, die die Entstehung dieses Romans, dem letzten Teil der Trilogie, maßgeblich beeinflusst haben.

Markus Richter

KÖNIGSHERZ

Neuschwanstein-Thriller

Autor

Markus Richter kennt alle Winkel im berühmtesten Schloss König Ludwigs II. Als Kastellan war er zuständig für alle Belange des täglichen Betriebes. Schon in den beiden Führern Schloss Neuschwanstein und Heldensagen von Neuschwanstein sowie der vielfach übersetzten Gespenstergeschichte Ludwig und Poldi hat er Erwachsenen und Kindern das Schloss nahegebracht.

Längst blickt er tiefer: „Am 12. Juni 1886 wurde Ludwig II. von einer ‚Fang-Kommission‘ in Neuschwanstein verhaftet. Dort eröffnete man ihm, dass er geisteskrank und somit regierungsunfähig sei. Für ihn war es der Ort, an dem er seine bittersten Stunden erlebte. All die Jahre, die ich auf Neuschwanstein gelebt und gearbeitet habe, fragte ich mich, ob ein Fluch darauf lastet. Ob der König etwas von seinem persönlichen Unglück zurückgelassen hat."

Impressum

Cover: Vanessa Richter

Umschlaggestaltung mit Bildern von Vanessa Richter (Mann im Wasser), Photobank/stock.adobe.com (Wasser), feel good studio/Fotolia.com (Neuschwanstein), Thomas Endl (Gedenkkreuz am Starnberger See, Markus Richter)

Klappengestaltung:

Augen- und Ohrenzeugenbericht von Christian Singer (Archiv des Autors), Computergrafik Neuschwanstein (Time in the Box GmbH), Wasser (Photobank/stock.adobe.com), historische Karte (Archiv des Verlags), Villa Dürkheim (Gemeinde-Archiv Steingaden), Schloss Berg (Verlag R. Wörsching), Magnusplatz in Füssen mit Annakapelle (Ludwig Schradler/Stadtarchiv Füssen), Palais Berchem in der Münchner Theatinerstraße (Archiv des Verlags), Schloss Hohenschwangau (Archiv des Autors), Haus der Königinmutter in Elbigenalb (Andreas Spiess, Hotel Post Elbigenalb), Neuschwanstein 1886 (Ludwig Schradler/Stadtarchiv Füssen)

Lektorat/Historisches Lektorat: Petra Alt/Klaus Reichold

E-Book, ISBN 978-3-944936-65-9

© edition tingeltangel, München 2023

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags nicht zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und digitale Verarbeitung.

Verschwörer und Beschützer

Lorenz (Lenz) Baumgartner:

Geheimpolizist; ehemaliger Kastellan des Alten Schlosses Hohenschwangau und der Neuen Burg (heute Neuschwanstein genannt)

Klara Baumgartner, geb. Grünspan:

Kammerzofe von Königin Marie, der Mutter König Ludwigs II.

Johannes Balthasar Heiland:

Geheimpolizist; ehemaliger Soldat des 4. Chevaulegers-Regiments

Herr Schilling:

Agent der bayerischen Geheimpolizei; zuständig für die diskrete Abwicklung von Sonderaufträgen

Kaspar Fuchluger:

Gendarm

Bernhard Sonntag:

Bezirksamtmann von Füssen

Ferdinand Bopppeler:

Gendarm und Kommandant der Gendarmerie-Brigade von Füssen

Alfred Reichsgraf Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin:

Flügeladjutant von König Ludwig II.

Maximilian Graf von Holnstein:

Oberststallmeister; Leiter des königlichen Marstalls

Richard Hornig:

Stallmeister und langjähriger Vertrauter von König Ludwig II.

Lorenz May:

Kammerlakai im persönlichen Dienst bei König Ludwig II.

Alfons Weber:

Kammerlakai im persönlichen Dienst bei König Ludwig II.

Friedrich (Fritz) Osterholzer:

Postillon und einer der Kutscher bei König Ludwig II.

Mang Anton Niggl:

Bediensteter in der Neuen Burg

Martin Heintz:

Kommandant der Gendarmerie-Wachen in Hohenschwangau und auf der Neuen Burg

Franz Schramm:

Burgwart des Alten Schlosses Hohenschwangau

Esperanza Freifrau Truchseß von und zu Wetzhausen:

Verehrerin von König Ludwig II.

Dr. Bernhard von Gudden:

Psychiater und Obermedizinalrat

Dr. Franz Carl Müller:

Assistenzarzt von Dr. Bernhard von Gudden

Ludwig Müller:

Oberregierungsrat und ehemaliger Kabinettssekretär von König Ludwig II.

Tanz der Toten

Donnerstag, 10. Juni 1886 – kurz vor halb zwei Uhr nachts

Der Engel öffnete die Pforte zum Totentanz. Modrige Luft strömte ihm entgegen. Die Geisterstunde war längst vorüber, dennoch richteten sich seine Nackenhaare auf. Unwillkürlich presste er das Bündel unter der Jacke fester an sich.

»Gruseliger geht’s nicht«, murmelte er in sich hinein.

Es goss wie aus Eimern. Nichtsdestoweniger zögerte er, in die schützende Trockenheit des Totentanzes einzutreten. Dicke Regentropfen platschten auf die oberen Steinstufen der Innentreppe. Er zählte zwölf Stück, die zum Totentanz hinabführten.

»Stell dich nicht so an!«, sprach er sich selber Mut zu.

Er sagte es lauter als gewollt und erschrak vor dem Widerhall seiner eigenen Stimme. Die Worte wurden von der gegenüberliegenden Wand zurückgeworfen. Für ihn klangen sie wie die ungeduldige Aufforderung, endlich hereinzukommen. Der Engel holte tief Luft und trat vorsichtig ins Innere. Er schloss das hölzerne Portal hinter sich und behielt dabei die Stufen im Blick. Das Prasseln des Regens draußen auf dem Kirchenvorplatz war nur noch gedämpft zu hören. Eine unheimliche Stille herrschte in dem Raum unter ihm.

»Das ist die Annakapelle. Auch wenn alle nur Totentanz dazu sagen. Du bist in der Annakapelle«, flüsterte der Engel. »Und hier sollst du dich mit ihm treffen.«

Eng an die Türlaibung geschmiegt, stieg er die erste Stufe hinunter. Die Annakapelle war in einen Hang oberhalb des Lechs gebaut worden. Da sie von der Hanghöhe aus erschlossen worden war, musste man zuerst die Treppe hinabsteigen, um in den Kirchenraum zu gelangen. Den Engel überkam das Gefühl, in eine spärlich beleuchtete Gruft einzutreten. Ihm gegenüber, hoch über dem Fußboden, war eine massive Steinplatte in das weißgekalkte Mauerwerk eingelassen. Das schummrige Licht gab die Reliefs auf der Platte nur schemenhaft preis.

Zögerlich nahm der Engel eine weitere Stufe. Nur noch einen Schritt und er würde die schützende Deckung der Türlaibung verlassen. Erst jetzt bemerkte er, dass seine Kleidung vor Nässe triefte. Das anstehende Pfingstfest drohte ins Wasser zu fallen, denn es regnete und regnete. Der Himmel hatte alle Schleusen geöffnet. Die Berge verbargen sich seit Tagen hinter nebelgrauen Schwaden.

Ein Quietschen aus der Tiefe riss ihn aus seinen Gedanken. Vor Schreck stolperte der Engel und musste sich mit der Hand an der Türlaibung abfangen. Er verfluchte seine Gutmütigkeit. Warum hatte er zu Alfons Weber nicht »Nein« sagen können!

Weil es um den König geht.

Der Engel rappelte sich hoch, knöpfte seine durchnässte Tweedjacke auf und holte das in Leinen gewickelte Bündel heraus. Der Stoff war bereits feucht und fleckig. Mit klammen Fingern nestelte der Engel den Knoten der Schnur auf, die das Bündel zusammenhielt.

Unter dem Leinen spitzte die obere der beiden Mappen hervor. Hastig fuhr er mit den Fingern über das dunkelbraune Leder. Es fühlte sich trocken an. Der Ritt von der Neuen Burg nach Füssen hatte ihn eine Viertelstunde durch peitschenden Regen geführt. An Handschuhe hatte er in der Aufregung nicht gedacht, daher waren seine Finger fast taub.

Als der Kammerlakai Alfons Weber ihm das Bündel in die Hände gedrückt hatte, hatte es schnell gehen müssen. Zwar hatte Weber ihm erklärt, dass darin zwei lederne Mappen eingewickelt waren, von deren Inhalt hatte er jedoch nichts verraten.

Für einen Augenblick geriet der Engel in Versuchung, die Mappen auszuwickeln und einen Blick hinein zu riskieren. Er setzte sich auf die Treppe, legte das Bündel auf den Schoß und schlug die Enden des Leintuches zur Seite.

Im Dunkel der Kapelle quietschte erneut eine Tür und er vernahm schlurfende Schritte. Der Engel warf nervös die Enden des Tuches übereinander und stopfte die Schnur in seine Hosentasche. Eilig steckte er das Bündel wieder unter seine Jacke, knöpfte sie bis zur Hälfte zu und erhob sich.

Unbeabsichtigt blickte er auf das kreisrunde Gemälde an der Decke. Der weißbärtige Gottvater thronte auf einer Wolke und hob segnend die Hand.

Der Engel stieg die nächsten Stufen hinunter und sah ein paar brennende Kerzen. Ein eisiger Luftzug ließ die Flammen flackern. Jetzt erkannte er auch den unteren Teil des Deckengemäldes, der bis dahin im Schatten verborgen war: Ein Skelett und eine Teufelsgestalt mit Bocksfüßen legten eine Kette um die Weltkugel.

Der Engel erschauderte. Plötzlich entdeckte er überall an den Wänden Skelette und Totenschädel. Ihm fielen Webers Worte wieder ein.

»Du triffst den Stadtpfarrer Holl im Totentanz.«

Dem Kammerlakaien musste der verdutzte Gesichtsausdruck des Engels aufgefallen sein.

»So nennt man die Annakapelle im Kloster St. Mang, weil es darin einen Totentanz gibt«, hatte er deshalb hinzugefügt.

Der Engel mochte Alfons Weber. Weber war Mitte zwanzig, also nur etwas älter als er selber, und hatte ursprünglich den Beruf des Schriftsetzers erlernt. Später schlug er eine Laufbahn als berittener Soldat bei der bayerischen Armee ein. Weshalb und wie er in den Kammerdienst des Königs gekommen war, wusste der Engel nicht. Weber verrichtete erst seit Ende Mai wieder den Ersten Dienst beim König, nachdem er über ein halbes Jahr pausiert hatte. Seine Majestät hatte Weber regelrecht umgarnt, auf dass er erneut seinen Dienst antrat. Weber hatte sogar allein mit dem König im Sängersaal der Neuen Burg speisen dürfen, danach hatte es Zigarren und Rheinwein in der künstlichen Grotte und im Thronsaal gegeben, wo Weber dem König vorlesen durfte. Man musste Weber mehrmals von Seiner Majestät ausrichten, wie lieb er ihm sei. Der Engel wusste nichts über die Gründe für Webers monatelange Abwesenheit, denn dieser sprach nicht darüber. Vermutlich hing es mit der anstrengenden Rund-um-die-Uhr-Betreuung des königlichen Herrn zusammen. Auch Lorenz Mayr, der sich mit Weber und Adalbert Welker den allerhöchsten Dienst teilte, versäumte keine Gelegenheit, sich über die Last der Aufgaben zu beschweren.

»Die ständigen Ortswechsel sind kaum noch zu ertragen! Wenn Seine Majestät es wenigstens mal drei oder vier Wochen an ein- und demselben Ort aushalten würde«, hatte Mayr erst gestern zwei neuen Gehilfen zugeraunt.

Diese beiden waren dem König Anfang des Jahres zum persönlichen Dienst vorgeschlagen worden und stellten sich gar nicht so verkehrt an, obwohl sie keine ausgebildeten Diener wie Mayr, Weber und Welker, sondern abkommandierte Reitersoldaten waren. Der König hatte in letzter Zeit eine immer größer werdende Antipathie gegen die regulären Hofchargen entwickelt und ließ sich stattdessen lieber solche Chevaulegers zum Dienst zuteilen.

Bei ihren Vorgängern war kaum ein Diner oder Souper ohne umgestoßene Weingläser oder ausgeschüttete Suppenteller vergangen. Lange hatte der König großzügig über jedes Malheur hinweggesehen. Schließlich waren die Männer Soldaten. Irgendwann platzte ihm dann aber doch der Kragen. Nach einem gewaltigen Donnerwetter schickte er den Marstallfourier Karl Hesselschwerdt nach München, um zwei neue Soldaten zur Unterstützung des Dreigestirns Mayr, Welker und Weber zu rekrutieren.

Vor allem seit Welker im Frühjahr bei Seiner Majestät in Ungnade gefallen war, benötigte man die Hilfe der Chevaulegers, um Welker zu ersetzen.

Welker war auf der Suche nach neuen Geldquellen für die kostspieligen Bauten des Königs auch auf dubiose Geschäftsleute zugegangen. Dabei hatte er ein von Ludwig II. persönlich unterzeichnetes Schreiben an eine polizeibekannte Hochstaplerin ausgehändigt. Mehr wusste der Engel nicht. Jedenfalls hatte sich der König stundenlang über die »schändlichen Lügengeschichten« Welkers ausgelassen, der ihm vorgegaukelt habe, dass es die Zusage für ein großes Darlehen gebe.

»Alles erstunken und erlogen!«, hörte der Engel Seine Majestät damals durch die verschlossenen Türen des Schlafzimmers im Alten Schloss von Hohenschwangau brüllen.

Kurz darauf überreichte der König einem der diensttuenden Kammerlakaien handgeschriebene Zettel mit allerlei Befehlen für Hofsekretär Klug. Darauf stand wohl auch, dass er Adalbert Welker nicht mehr zu sehen wünschte.

Seine Majestät korrespondierte längst nicht mehr direkt mit den Sekretären. Das lief nur noch über besagte Zettel, die Mayr manchmal für den Adressaten in eine Briefform übertrug. In anderen Fällen überbrachte Mayr die darauf geschriebenen Befehle lediglich mündlich.

Der König verlangte seit einiger Zeit Chevaulegers mit einer sauberen Handschrift, die seine Anweisungen niederschrieben, damit er selbst seine Augen schonen konnte. Er korrigierte höchstens das Aufgeschriebene und setzte seine Unterschrift darunter. Die neuen Diener konnten recht ordentlich schreiben und wurden abwechselnd zum Schreibdienst herangezogen. Bis vor einiger Zeit war der Engel selber der bevorzugte Schreiber Seiner Majestät gewesen. Doch nachdem er mehrmals unkonzentriert gewesen war, fiel er in Ungnade und wurde nicht mehr berücksichtigt. Das wurmte ihn immer noch.

Der Engel mochte die beiden neuen Soldaten. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten, Mayr und dem inzwischen verstoßenen Welker, verhielten sie sich auch hinter dem Rücken Seiner Majestät ehrfürchtig und respektvoll ihrem Herrn gegenüber. Es gab nie ein schlechtes Wort oder eine abfällige Geste.

Mayr war gestern sogleich verstummt, als er den Engel im dritten Stock der Neuen Burg, wo der König seine Wohnung hatte, hatte stehen sehen. Mayr wusste genau, dass der Engel dem König trotzdem noch bedingungslos ergeben war. In seiner Gegenwart wählte Mayr die Worte stets mit Bedacht. Vielleicht nagte an Mayr auch Neid gegenüber dem Engel, weil dieser Präsente vom König erhalten hatte.

Erst letztes Jahr hatte der König dem Engel einen Zivilanzug geschenkt, der extra in Florenz geschneidert worden war, zu Weihnachten gar ein Bett aus Eichenholz, mitsamt einer feinen Federmatratze und einem Toilettentisch mit Marmorplatte. Mayr missfielen diese Aufmerksamkeiten höchstwahrscheinlich. Er hätte sich gewünscht, selber öfter beschenkt zu werden. Mit einer unverkennbaren Genugtuung überbrachte Mayr dem Engel hin und wieder Befehle des Königs, die seinen Umgang mit dem niederen Personal und den Einheimischen regeln sollten. Seine Majestät wünschte, dass er nicht zu vertraulich mit den Leuten umging. Die eine oder andere Bekanntschaft wollte er ihm sogar ganz verbieten. Der Engel war sich beinahe sicher, dass Mayr den König in diesen Anweisungen bestärkte. Woher sonst sollte Seine Majestät so gut über die Bekanntschaften des Engels informiert sein? Zuletzt hatte Mayr ihm hämisch ausgerichtet, dass er ab sofort von Seiner Majestät nur noch Bengel genannt werde.

Der Aufenthalt des Hoflagers in Schloss Linderhof hatte nur eine Woche gedauert, ehe sie alle am Mittwoch vor acht Tagen in die Neue Burg von Neuschwanstein übergesiedelt waren. Der Engel hatte sich längst daran gewöhnt, dass der Tross stets in Bewegung blieb. Es passte zum Wesen des Monarchen: rastlos, dabei einem strikten Zeitplan folgend und stets auf der Suche nach Inspirationsquellen zum Stillen seines immensen Wissensdurstes. Er wurde mürrisch, wenn er zu lange keinen neuen Lesestoff erhielt.

»Hat Weber dich geschickt?«

Der Mönch tauchte so unvermittelt vor dem Engel auf, dass ihm ein spitzer Schrei entfuhr. Der weite, schwarze Chormantel der Benediktiner verdeckte Hände und Füße des Mannes vollständig. Das Gesicht war im Schatten der Kapuze nur schemenhaft zu erkennen. Der Mönch stand am Fuß der Treppe, etwa eine Armlänge von ihm entfernt. Wie hatte er ihm unbemerkt so nahe kommen können?

Der Engel war unaufmerksam gewesen. Nicht nur das Deckengemälde hatte ihn abgelenkt. Auch die Ereignisse der vergangenen Stunden waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. In ihm herrschte ein Chaos der Gefühle, er schwankte zwischen Hoffnung und Wut. Darunter litt seine Konzentrationsfähigkeit.

»Kommst du von Weber?«

Die Worte drangen aus dem Schatten der Kapuze. Der Mann hatte sie tief ins Gesicht gezogen, er sprach gleichmäßig und leise, aber bestimmt.

»Ich ... ich soll ... mich beim Stadtpfarrer melden«, stotterte der Engel. »Beim hochwürdigen Herrn Holl, meine ich.«

Er wollte nicht respektlos klingen. Die dunkle Gestalt flößte ihm neben Furcht auch Ehrfurcht ein.

»Ich bring dich zu ihm. Folge mir.« Der Mönch wandte sich um und ging voran. Der Saum seiner Kutte stand auf dem Fußboden auf und strich bei jeder Bewegung mit einem sanften Schleifen über die steinernen Platten. Dem Engel erschien das Gewand als viel zu lang für den Mann, der darin steckte. Sogar das um den Bauch geschnürte Zingulum berührte mit seinen beiden Enden fast den Boden.

Vielleicht handelte es sich um die Kutte eines verstorbenen Mitbruders, und es war noch keine Zeit gewesen, die Länge anzupassen, dachte er sich.

Es widerstrebte ihm, ganz in den Kapellenraum hinabzusteigen und der schwarzen Gestalt zu folgen. Der Übergabeort wirkte gespenstisch und die Atmosphäre jagte ihm einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Er blickte sich verstohlen um und sah linker Hand einen schwarzen Hochaltar. Der polierte Marmor reflektierte das Kerzenlicht. Jeweils zwei mannshohe Säulen flankierten das Altarbild, auf dem die Muttergottes, auf einer Wolke sitzend, das Jesuskind im Arm hielt. Die beiden blickten auf eine nackte Menschenschar hinab, die mit emporgereckten Armen den Qualen des Fegefeuers entrinnen wollte. Wohin man auch blickte: Die Symbolik des Todes war allgegenwärtig. Zögernd setzte der Engel einen Fuß vor den anderen.

Der Mönch blieb nach wenigen Schritten stehen und drehte sich zu ihm um. »Kommst du? Der hochwürdige Herr hat nicht ewig Zeit, um auf dich zu warten.«

Die harschen Worte des Mönchs ließen den Engel zusammenzucken. Er erinnerte sich an seinen Auftrag.

Alfons Weber hatte ihm in der Neuen Burg das Bündel in die Hand gedrückt und eine Erklärung hinzugefügt: »Mayr soll die Mappen samt Inhalt verbrennen. So lautet der Befehl Seiner Majestät. Nur können wir Mayr nicht trauen. Ich habe ihn neulich Zettel aus dem Papierkorb Seiner Majestät klauben sehen. Er wähnte sich unbeobachtet und hat sie heimlich eingeschoben. Der steckt gewiss mit den Verschwörern unter einer Decke!« Der feuchte Backenbart des Kammerlakaien hatte vor Erregung gebebt, als er ihm davon berichtete.

Der Engel vertraute Lorenz Mayr bereits länger nicht mehr. Wenn Webers Vermutung stimmte, war das ungeheuerlich. Sämtliche Entwürfe oder Schmierzettel, die im königlichen Abfall landeten, mussten von den Bediensteten umgehend verbrannt werden.

»Ich konnte mich mit Mayr darauf verständigen, dass wir den Befehl des Königs angesichts der außergewöhnlichen Umstände vorläufig nicht ausführen. Wir verstecken die Mappen. Es besteht die Hoffnung, dass die Intrige im Keim erstickt wird. Wer weiß, ob Seine Majestät die Vernichtung der Mappen dann nicht doch bereut. Ich habe bereits einen Boten zu Stadtpfarrer Holl geschickt, mit der Nachricht, dass der hochwürdige Herr dich im Totentanz treffen soll. Im Pfarrhaus hören zu viele neugierige Ohren mit. Man denke nur an die geschwätzige Haushälterin von Herrn Hochwürden. Die Übergabe muss so diskret wie möglich erfolgen. Bei ihm sind die Dokumente vorerst in Sicherheit. Sobald die Übergabe erfolgt ist, meldest du dich umgehend wieder bei mir. Es gibt noch weitere Angelegenheiten zu regeln. Dazu brauche ich deine Hilfe. Wer weiß, was die Meute sonst noch alles ausheckt!«

Der Engel besann sich auf seine Aufgabe. Er stieg die letzte Stufe hinab und ging auf den Mönch zu. Der war mit Sicherheit weniger geschwätzig als die Haushälterin und konnte schweigen wie ein Grab.

Die Treppe befand sich genau in der Mitte der Kapelle. Zu seiner Linken befand sich der Hochaltar, rechts von ihm führten ein paar Stufen in ein weiteres Gewölbe hinab.

Der Mönch drehte sich um und ging zu jener Stiege. Diese endete unter einem gemauerten Rundbogen mit einer geschlossenen Eisengittertür. Als der schwarze Mönch das Eisengitter erreichte, musste er mehrmals an der Klinke rütteln, bis sich die Tür öffnen ließ. Nun wusste der Engel auch, woher das Quietschen gekommen war.

Während der Mönch sich mit der Türklinke abgemüht hatte, war der Blick des Engels auf die Wandfläche über dem Rundbogen gefallen. Er stand wie angewurzelt.

Weber hatte vom Totentanz gesprochen.

Jetzt wusste der Engel, was es mit der Bezeichnung Totentanz auf sich hatte. Über dem Durchgang hingen zehn Holztafeln. In jeder dieser Tafeln waren zwei Szenen mit mehreren Personen abgebildet. Darüber, in der Hohlkehle der Decke, prangte in dicken schwarzen Lettern das Motto: »Sagt Ja Sagt Nein, Getanzt Muess sein.«

Bei genauerer Betrachtung fiel dem Engel auf, dass in jeder Einzeldarstellung neben einem Menschen auch der Tod abgebildet war. Er konnte einen Bischof erkennen, der vom Tod geholt wurde. Einen Abt, einen Wirt und eine Edelfrau. Unmittelbar unter dem Leitspruch war ein Fürst im roten Mantel mit Hermelinbesatz dargestellt, der von einem Skelett an der Hand gepackt wurde. Eine weitere Totengestalt spielte dazu auf einer Sackpfeife zum Tanz auf.

»Es ist an der Zeit«, ertönte es von unten.

Der Engel blickte kurz zum Mönch hinab, der in der Türöffnung auf ihn wartete. Er hatte Angst und für ihn war die Angelegenheit entschieden. Er konnte auf keinen Fall dort hinabsteigen! Er befand sich unmittelbar am Portal zum Totenreich und ein gesichtsloser schwarzer Mönch hielt ihm die Tür auf. Zeit, umzukehren!

Sein Blick fiel erneut auf das Gemälde mit dem Fürsten. Sogar für einen König endete irgendwann das irdische Dasein, wie für jeden Normalsterblichen auch. Da machte der Tod keine Unterschiede.

Für seinen König sollte die Zeit aber noch nicht gekommen sein. Der Engel begriff schlagartig, wie sehr er seinen Herrn liebte. Ihm hatte er ein weitestgehend unbeschwertes Leben zu verdanken. Auch wenn er immer zur Verfügung zu stehen hatte, sobald es Seine Majestät wünschte, meistens mitten in der Nacht, wenn andere Menschen friedlich schliefen. Die letzten Monate waren besonders anstrengend gewesen. Der Engel hatte die Wutanfälle des Königs miterleben müssen, weil er sich von allen Menschen verraten und verkauft fühlte. Er traute nur noch den Wenigsten und vertraute wahrscheinlich den Falschen. Auch er selbst hatte das Vertrauen seines Herrn verloren. Der Grund schien unbedeutend zu sein: Er hatte schlampig geschrieben! Das war typisch für den König, dessen Jähzorn von einem Moment auf den anderen aufbrausen konnte und sich genauso rasch wieder legte. Seit man den maroden Zustand der königlichen Kasse und die zurückgezogene Lebensweise Ludwigs öffentlich diskutierte, entlud sich der Zorn des Königs häufig jäh gegen die Menschen seines engen Umfeldes. Dass über die Zahlungen der jährlichen Apanage hinaus kein weiteres Geld aufgetrieben werden konnte, brachte das Fass zum Überlaufen.

Der Engel tastete nach dem Bündel unter seiner Jacke. Er musste seinen Auftrag erfüllen, denn damit konnte er sich das Vertrauen seines Königs zurückerobern.

Erneut zog ein kalter Windhauch durch die Kapelle und beförderte modrig riechende Luft aus dem Gewölbe herauf. Der Engel stellte den Kragen seiner Jacke hoch. Er war nun doch ohne Zögern bereit, dem Mönch zu folgen, um dem Stadtpfarrer das Bündel zu übergeben.

Die dunkle Gestalt verharrte an der Eisengittertür. Der Raum dahinter war schwach erleuchtet. Der Engel hatte keine Ahnung, wohin ihn der Mann bringen würde. Für ihn gab es jedoch nur diesen Weg, wenn er die königliche Gnade wiedererlangen wollte.

Also stieg er die wenigen Stufen hinab. Der Mönch öffnete das quietschende Gitter ganz und ließ ihn an sich vorbei. Dabei verströmte er einen fauligen Geruch, so als ob er einem feuchten Grab entstiegen sei. Die Assoziation schoss dem Engel nach all den Todesbildnissen in der Kapelle sofort durch den Kopf.

Unmittelbar hinter der Tür lagen mehrere quadratische Eisenplatten über einer gemauerten Einfassung. Das war bestimmt der Zugang in eine uralte Gruft unter dem Gewölbe. Er kam den Toten immer näher.

Hastig überquerte er die Platten. Seine Schritte verursachten ein dumpfes Geräusch, das in seinen Ohren dröhnte. Am Ende des Gewölbes war ein wuchtiges Holzkreuz an der Wand befestigt, an dem ein lebensgroßer Heiland hing. Der Engel steuerte darauf zu, denn der Heiland war für ihn ein Symbol der Hoffnung, das ihm in dieser finsteren Umgebung Mut machte. Hinter ihm quietschte das Eisengitter. Der Mönch würde also gleich zu ihm stoßen.

Während er das Kreuz betrachtete, überlegte der Engel, seit wann im Kloster wieder Mönche wohnten. Nach den Napoleonischen Kriegen und den damit einhergehenden Friedensschlüssen war der Füssener Benediktinerkonvent Anfang des Jahrhunderts aufgelöst worden und das Kloster in den Besitz des Fürstenhauses Oettingen-Wallerstein übergegangen. Etwa vierzig Jahre später hatte der bayerische Kämmerer Freiherr von Ponickau das Kloster gekauft. Die ehemalige Klosterkirche dagegen war der Stadtpfarrei Füssen übertragen worden. Das hatte Mayr vor ein paar Tagen den beiden Frischlingen erzählt. Er wollte sie mit den Begebenheiten und der Historie der neuen Umgebung vertraut machen und der Engel hatte aufmerksam zugehört.

Plötzlich wusste der Engel, was ihn die ganze Zeit irritiert hatte.

Es war nicht der barsche Ton des Mönchs gewesen.

Nicht das schemenhafte Gesicht in der Kapuze.

Nicht die viel zu lange Kutte, die am Boden entlangschleifte.

Nein! Es war der Mönch selbst gewesen.

Der faulige Geruch drang wieder in die Nase des Engels. Das war nicht der Geruch des Todes, sondern der eines feuchten Kellers. In einem solchen musste die Kutte lange Zeit gelegen haben.

Er wirbelte herum und blickte in ein blasses Gesicht mit funkelnden Augen und einem breiten Grinsen.

Im Augenwinkel sah er etwas aufblitzen.

Ein brennender Schmerz durchfuhr seine Kehle von einer Seite zur anderen.

Dem Engel blieb ein letztes überraschtes Röcheln, bevor alles um ihn herum verschwamm. Das Letzte, was er sah, war das zu Boden gefallene Bündel vor seinen Füßen. Es war gesprenkelt mit blutroten Flecken.

Dem Blut des Engels.

Der Flügeladjutant

Am Tag zuvor, Mittwoch, 9. Juni 1886 – neun Uhr morgens

Lenz stützte sich mit den Ellenbogen auf das Fensterbrett und beobachtete das Treiben in der Theatinerstraße. Wenn er sich weit genug aus dem Fenster lehnte, konnte er dort, wo die Theatiner- zur Weinstraße wurde, sogar die Ecke der Polizeidirektion erkennen. In den Mulden des Kopfsteinpflasters hatten sich Pfützen gebildet. Genau unter seinem Fenster preschte eine einspännige Droschke durch eine tiefe Lache und spritzte die Brühe ans Hosenbein eines Mannes, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Obwohl sich Lenz in der Mansarde des Hauses befand, konnte er den Mann fluchen hören.

»Zefix! Dreckbär, elendiger!«

Dazu zeigte der Passant mit dem schwarzen Regenschirm drohend auf die davonholpernde Kutsche, nur um ihn sofort wieder schützend über seinen Kopf zu halten.

Die Fassade des Ministerialgebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte sich an diesem tristen Morgen in ein ödes Grau verwandelt. Die meisten Beamten, die hinter den Fensterscheiben ihre Arbeit erledigten, benötigten aufgrund des trüben Wetters in den Schreibstuben noch immer eine Beleuchtung. Der regenschwere Himmel lag wie ein dunkles Tuch über der bayerischen Hauptstadt. Sogar das sonst strahlende Gelb der St. Cajetans-Hofkirche wurde verschluckt.

Lenz konnte sich nicht an das Leben in München gewöhnen. Ihm fehlten die Berge, die Seen, die Wälder und natürlich seine Frau. Solange Klara in der Stadt gewesen war, hatte er das Heimweh leichter ertragen können. Seit sie München mit dem Gefolge der Königinmutter Marie verlassen hatte, kroch die Zeit dahin. Ihr letzter Brief lag Wochen zurück. Darin hatte sie erzählt, dass man das Hoflager der Königinmutter in Hohenschwangau auflösen würde. Klara musste König Ludwigs Mutter nach Elbigenalp in Tirol begleiten. Lenz hatte vergeblich gehofft, seine Frau bald wiederzusehen.

»Spring nicht aus dem Fenster, Lorenz Baumgartner!«

Lenz zuckte kurz zusammen. Er hatte niemanden hereinkommen gehört. Die Dielen knarzten für gewöhnlich und die Scharniere quietschten an jeder Tür »ihrer« Etage des Hauses. Ein unbemerktes Anschleichen war normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit. Der Straßenlärm, der durch das offene Fenster drang, hatte das Knarzen des Fußbodens übertönt.

Seit Lenz und Heiland im Herbst letzten Jahres nach München gezogen waren, begaben sie sich beinahe jeden Tag in die »Abstellkammer«. So nannten sie die Räume unter dem Dach des Hauses an der Ecke Theatinerstraße und Preysingstraße ganz in der Nähe der königlichen Residenz und nur zehn Gehminuten von ihrer Unterkunft, dem Goldenen Löwen, entfernt. Der Goldene Löwe war ein schmales, fünfstöckiges Haus, in dem sie je ein Zimmer zum Hinterhof bewohnten. Außer dem Bett mit einer durchgelegenen Strohmatratze und einer wurmstichigen Kommode waren ihre Kammern kahl. Im Hinterhof des Goldenen Löwen wurde einmal wöchentlich am frühen Morgen geschlachtet und gewurstet. Lenz wurde dann von den Todesschreien der Hühner, Schweine und Rinder geweckt, was ihn abstieß und woran er sich nicht gewöhnen konnte. Außerdem war die Zimmerluft geschwängert von einem penetranten Gestank durch den Tierkot, das Blut und die dampfenden Innereien. Deshalb verbrachten Heiland und er mehr Zeit als notwendig in der »Abstellkammer«.

»Spring nicht! Wenn du dir den Hals brichst, hört natürlich auch dein elendes Heimweh auf. Aber ich habe dann einen guten Freund verloren!«, ertönte die Stimme hinter ihm erneut.

Lenz schloss die Fensterflügel nicht ganz, damit weiterhin frische Luft hereinströmen konnte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er sich umdrehte.

Johannes Balthasar Heiland stand am Tisch und goss Wasser aus der Blechkaraffe in ein Glas.

»Bei dem strömenden Regen müsste man eigentlich nur den Kopf in den Nacken legen und den Mund aufreißen«, sagte Heiland augenzwinkernd. Im nächsten Augenblick leerte er das Glas mit einem Zug, stellte es auf den Tisch zurück und knöpfte seine nasse Jacke auf. Inzwischen hatte sich Lenz an den zivilen Anblick des Reitersoldaten gewöhnt. Heiland selbst hatte sich ohne seine zweite Haut, wie er die Uniform nannte, anfangs unvollständig gefühlt. Schließlich hatte er sie zuvor beinahe jeden Tag seines bisherigen Erwachsenenlebens getragen.

Im Stiegenhaus waren auf einmal schwere Schritte zu hören. Die beiden Männer blickten sich überrascht an. Noch nie hatte sie jemand in der »Abstellkammer« aufgesucht. Höchstwahrscheinlich wollte die Person in das Atelier im Stockwerk unter ihnen. Sie kannten den Künstler nicht, der darin seiner Arbeit nachging, und begegneten ihm selten. Wenn doch, ging er wort- und grußlos an ihnen vorbei, die Hutkrempe tief in die Stirn gezogen und das Gesicht hinter dem hochgestellten Mantelkragen verborgen.

In den endlosen Stunden, die Heiland und Lenz in der »Abstellkammer«, die ihr Vorgesetzter Herr Schilling Kanzlei nannte, mit Warten auf Anweisungen zugebracht hatten, stellten sie allerlei Mutmaßungen über den Künstler an. Vielleicht arbeitete er wie sie für die Geheimpolizei. Herr Schilling tat ihre Fragen mit dem Hinweis ab, dass er den Mann nicht näher kenne. So viel ihm bekannt sei, gehöre er zu den Hofkünstlern und kümmere sich um die Instandhaltung der Malereien in der Residenz. Sie glaubten Herrn Schilling kein Wort. Ihr Vorgesetzter kannte Gott und die Welt. Ganz bestimmt hatte er den Menschen durchleuchtet, der in den Räumen unter ihnen arbeitete.

Lenz lauschte den Schritten. Jetzt war es eindeutig: Die Stufen der Holzstiege, die zur »Abstellkammer« führten, ächzten unter dem Gewicht von schweren Stiefeln. Gendarmerie oder Militär, schoss es ihm durch den Kopf.

»Da kommt tatsächlich jemand zu uns rauf«, wunderte sich Heiland. Er hängte seine Jacke über die Stuhllehne und starrte erwartungsvoll zur Tür.

Die »Abstellkammer« bestand aus zwei Zimmern. Der größere Raum mit einem Tisch und vier Stühlen, einer braunen Chaiselongue und einem leeren Aktenschrank diente ihnen zum Aufenthalt. Von den sichtbaren Balken der Dachschräge entfernten sie täglich mit einem Staubwedel die Spinnweben. Bestimmt existierte in ganz München kein Dachstuhl, der sauberer war. Anfangs foppte Heiland ihn mit seinem Ordnungsfimmel, den er auf Lenz’ Zeit als Kastellan in Hohenschwangau zurückführte. Nach einer Weile vertrieb sich Heiland die Zeit ebenfalls mit dem Staubwedel.

Das zweite Zimmer war lediglich ein winziger Hausgang, durch den man hindurchmusste, wenn man vom Stiegenhaus die Kanzlei betrat. Eine schmale, windschiefe Tür trennte den Vorraum vom Hauptraum.

Der Dachstuhl war mit rohen Brettern verkleidet, die an manchen Stellen faustgroße Löcher und ellenlange Risse aufwiesen. Hinter den Planken konnte man das hastige Tapsen von Mäusepfoten hören. Immerhin verfügte der größere Raum über ein Fenster. Mit fließendem Wasser konnte die Kanzlei nicht dienen, dazu mussten sie zum Trinkwasserbrunnen am Gebäude der Polizeidirektion in der Weinstraße gehen. Ganz unten im Haus, neben der Kellertreppe, gab es immerhin eine Gemeinschaftslatrine für die Hausbewohner. Lenz war allerdings noch nie einer Menschenseele im Haus begegnet außer dem Künstler. Anscheinend stand das Parterre leer.

Die Schritte verhallten. Es klopfte an der Tür des Vorraumes. Lenz und Heiland fixierten die Tür. Herr Schilling konnte es nicht sein. Zum einen hätte er nicht angeklopft, zum anderen befand er sich seit ein paar Tagen auf Dienstreise. Wie üblich hatte er ihnen nicht gesagt, wohin die Reise ging. Befehl von ganz oben. Wen auch immer er mit ganz oben meinte. Sie hatten noch niemanden von der Geheimpolizei oder der Polizeidirektion kennengelernt.

Die beiden Männer hatten vergeblich gehofft, dass Herr Schilling sie mitnehmen würde. Sie sollten jedoch weiterhin die Stellung in München halten und sich abends in den Schankwirtschaften unauffällig unters Volk mischen.

Das taten sie, seit sie in München waren: Die Leute aushorchen, sich Notizen machen, wer besonders dreist gegen den König wetterte. Das gelte es zu dokumentieren, lautete Herrn Schillings Auftrag an sie. Auf keinen Fall sollten sie sich zu erkennen geben oder gar eingreifen. Sie erstatteten regelmäßig ihren Bericht, ohne zu wissen, ob etwas gegen die offensichtlichen Majestätsbeleidigungen unternommen wurde. Lenz konnte nicht nachvollziehen, dass die Menschen mehr oder weniger unverhohlen über ihren König lästerten. Wenigstens benutzten sie das Pseudonym Herr Huber, wenn sie über Ludwig II. herzogen.

Derartige Dreistigkeiten hatte er am Hof in Hohenschwangau oder von den Menschen in Füssen und Schwangau nie gehört. Deswegen verstand er die Sinnhaftigkeit von Herrn Schillings Auftrag auch nicht. Die Leute belauschen, jedoch nichts unternehmen. Sie hatten den Verdacht, dass Herr Schilling sie nur beschäftigen wollte. Schließlich war Lenz’ und Heilands Versetzung zur Geheimpolizei nur auf Drängen des Grafen Dürckheim zustande gekommen, einem der Flügeladjutanten des Königs. Dieser hatte Herrn Schilling nach dem Anschlag auf die Neue Burg im vergangenen Sommer dazu überredet. Sie beide hatten nämlich maßgeblich dazu beigetragen, dass dem König nichts passiert war. Graf Dürckheim wollte die Männer gern in seiner Nähe wissen und auf ihren Mut und ihre Fähigkeiten zurückgreifen können. Das hatte der Graf damals zu Herrn Schilling gesagt.

Bei Heiland war ein Versetzungsgesuch notwendig gewesen, da er dem Bruder des Königs als Leibwache zugeteilt war. Prinz Otto befand sich seit bald zehn Jahren im Schloss Fürstenried unter ständiger Aufsicht von Ärzten und Pflegern. Heiland hatte Prinz Otto im Frankreichfeldzug 1870/71 das Leben gerettet und war in der Folge vom König höchstpersönlich zu dessen Schutz abgeordnet worden. Kurz darauf traten bei Otto die ersten Symptome eines Nervenleidens auf. Als das Leiden sich verschlimmerte und sich in regelmäßige Krampfanfälle steigerte, beschloss der König, seinen Bruder in ärztliche Obhut zu geben. Anfangs konnte der Prinz wenigstens noch ab und zu Reisen unternehmen. Bei einem dieser Ausflüge nach Hohenschwangau hatte Lenz den Soldaten Heiland kennengelernt. Die beiden Männer gerieten gemeinsam mit Klara in die Fänge einer Mörderbande, der sie das Handwerk legen konnten. Nachdem sie die gefährliche Situation gemeistert hatten, begannen Lenz und Heiland, einander regelmäßig Briefe zu schreiben. Während Lenz weiterhin in Hohenschwangau tätig war, blieb Heiland bei Prinz Otto in Fürstenried. Ottos Gesundheitszustand ließ keine Reisen mehr zu.

Erst ein Jahrzehnt später sollten Lenz und Heiland sich wiedersehen. Auch diese Begegnung war dramatisch verlaufen und hatte sie eng zusammengeschweißt. Nachdem Graf Dürckheim sie unbedingt bei der Geheimpolizei unterbringen wollte, erkannte Lenz die Möglichkeit, endlich seine große Liebe Klara zu heiraten. Lenz und Klara hatten sich schon im Laufe des ersten mörderischen Abenteuers ineinander verliebt. Aber eine Ehe unter Bediensteten des niederen Ranges war am Hof der Königinmutter nicht gern gesehen. Man hatte Klara unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich zwischen Lenz und ihrer Anstellung entscheiden müsse. Klara hatte sich damals für ihre Anstellung entschieden. Das gemeinsame Abenteuer rund um den Anschlag auf die Neue Burg hatte Klara und Lenz jedoch im vergangenen Jahr wieder zueinander gebracht. Deshalb hatte Lenz seine Stelle als Kastellan gekündigt, denn als Mitarbeiter der Geheimpolizei stand seiner Hochzeit nichts mehr im Weg. Graf Dürckheim hatte seine Unterstützung zugesichert und tatsächlich Wort gehalten: Lenz und Klara konnten heiraten.

Es klopfte nochmals laut an der Tür zum Vorraum.

»Herein, sagte Heiland. »Die Tür ist offen.«

Die Tür quietschte leise. Es folgten zwei schwere Schritte und nochmals ein Quietschen. Schließlich fiel die Tür ins Schloss. Schwere Stiefel ließen im Vorraum die Bodendielen erbeben. Die Klinke der zweiten Tür bewegte sich nun nach unten.

»Entspanne dich«, dachte Lenz. Erst jetzt fiel ihm auf, wie verkrampft er dastand. Er hatte unwillkürlich eine Abwehrhaltung eingenommen, als ob er sich gleich verteidigen müsse. Die Erlebnisse im letzten Sommer hatten ihre Spuren hinterlassen. Die körperlichen Verletzungen waren auskuriert, doch innerlich lebte er in einer permanenten Hab-Acht-Stellung. Heiland ging mit den Folgen des Attentats auf die Neue Burg gelassener um. Das hing vermutlich mit seiner militärischen Ausbildung zusammen. Lenz hatte keinen Militärdienst geleistet. Er war auf einem kleinen Bauernhof bei Füssen aufgewachsen. Ab und zu hatte er seinem Vater geholfen, der als Brückenwärter in Füssen und Arbeiter an der Neuen Burg sein Geld verdiente, und Lenz hatte nach dessen frühem Tod eine Stelle als Gehilfe des Kastellans von Hohenschwangau angetreten.

Die Tür flog auf. Im Türrahmen erschien eine bullige Gestalt. Die graue Hauptmannsuniform wurde von einem Militärmantel teilweise verdeckt. In der rechten Hand hielt der Mann die tropfnasse Mütze, um die ein rotes Stoffband gewickelt war.

»Graf Dürckheim!«

Heiland fand als erster eine Sprache wieder. Nach einem militärischen Salutieren ging er auf den Besucher zu und streckte ihm die Hand entgegen.

»Verzeihung! Wir sind hier oben keinen Besuch gewöhnt. Bitte reichen Sie mir Ihren Mantel.«

Alfred Graf Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin machte einen Schritt auf Heiland zu, gab ihm die Mütze und zog umständlich seinen Mantel aus.

Lenz hatte eine Weile gebraucht, bis er sich den ganzen Namen des Grafen merken konnte. Vor allem mit Eckbrecht hatte er Schwierigkeiten. Er war froh, dass man den Flügeladjutanten des Königs mit HochgeborenGraf Dürckheim ansprach.

»Sauwetter!«, schimpfte der Graf.

Er warf seinen Mantel über die Stuhllehne. Mit langen Schritten durchquerte er den Raum, öffnete beide Fensterflügel warf einen Blick in sämtliche Richtungen und verriegelte das Fenster sorgfältig.

»Besser, uns hört keiner«, sagte Dürckheim, während er auf dem Absatz kehrtmachte. »Setzen Sie sich! Wir müssen einiges besprechen.« Dürckheim zwirbelte nervös die beiden Enden seines Schnauzers zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Sein Blick ging ins Leere. Er wirkte abwesend, nachdenklich und schwieg einige Zeit.

Heiland zupfte Lenz am Ärmel und bedeutete ihm, sich hinzusetzen.

»Herr Schilling ist verreist«, sagte Heiland aufs Geratewohl, weil Dürckheim immer noch nicht sprach.

Der Graf zuckte zusammen und blickte die beiden Männer an, so als ob sie urplötzlich aus dem Nichts aufgetaucht wären. Das natürliche Rosa seiner Wangen verwandelte sich in ein leuchtendes Rot.

»Verzeihung, ich war in Gedanken. Die Ereignisse nehmen einen ungünstigen Verlauf, meine Herren.«

Dürckheim holte tief Luft. Sein Brustkorb wölbte sich beachtlich. Lenz erwartete, dass die silbernen Knöpfe der Uniformjacke jeden Augenblick abspringen würden. Dürckheim ließ die Luft rechtzeitig zischend entweichen.

»Die ausländische Presse hetzt ja bereits länger gegen Seine Majestät. Seit einiger Zeit lassen zudem die hiesigen Schreiberlinge jegliche Diskretion und Loyalität vermissen. Nicht nur die finanziellen Schwierigkeiten der Kabinettskasse, nein sogar die Lebensweise des Königs wird in den Blättern hemmungslos thematisiert. Als ob es anstößig wäre, für den persönlichen Dienst Chevaulegers zu rekrutieren!«

Graf Dürckheim schnaubte verächtlich. Seine Wangen glänzten jetzt purpurn. Die Erregung des Grafen ließ darauf schließen, dass es ihm nicht nur um die skandalöse Berichterstattung über den König ging. Lenz wartete gespannt, worauf Dürckheim hinauswollte. Dürckheim ging wieder zum Fenster, blickte nervös nach unten und kehrte zum Tisch zurück. Er trommelte wortlos mit den Fingern auf die Tischplatte.

Heiland beendete das Schweigen. »Ich dachte, die Reitersoldaten erfüllen das Bedürfnis des Königs nach zusätzlichem Schutz? Seine Majestät rechnet mit Anschlägen durch Anarchisten und Sozialdemokraten.«

Der Graf sprang auf. Beinahe wäre der Stuhl umgekippt. Er holte tief Luft, presste sie durch die schmalen Lippen und setzte sich wieder.

»Aber natürlich! Man denke nur an die Ermordung von Zar Alexander in St. Petersburg vor fünf Jahren. Oder die zahlreichen Attentate auf Kaiser Wilhelm, auch wenn er sie bislang alle überlebt hat.« Dürckheim erhob sich noch einmal, um sofort wieder Platz zu nehmen. Der Mann war hochgradig nervös.

Lenz beschlich ein ungutes Gefühl. Aus eigener Erfahrung wusste er, dass bei den Aufenthalten Seiner Majestät in Hohenschwangau stets eine große Wachmannschaft anwesend war. Die Anzahl der Gendarmen erschien ihm nie übertrieben. Wozu es auch noch die Reitersoldaten zum Schutz brauchte, entzog sich seiner Kenntnis. Man munkelte freilich, dass sich wegen der Marotten des Königs kaum noch gut ausgebildete Dienerschaft finden ließ. Es hatte sich herumgesprochen, dass der König nachtaktiv und jähzornig war. Die Soldaten waren Nachtdienste und Tadel gewohnt. Man konnte ihnen die unangenehmen Dienstzeiten und die Zornesausbrüche wohl einfacher aufbürden als verwöhnten Hofchargen.

Lenz hatte am Rande mitbekommen, dass man dem König seit längerem von Aufenthalten in München abriet. Es sei zu gefährlich in der Hauptstadt, hieß es vor allem von Seiten des Marstallfouriers Karl Hesselschwerdt, einem der engsten Vertrauten des Königs. Einmal hörte Lenz zufällig mit, wie Hesselschwerdt vor dem Kammerlakaien Mayr damit prahlte, dass er Seine Majestät gut im Griff habe.

»Der König hält sich sowieso lieber in den Bergen auf. Fern von München haben wir ihn besser unter Kontrolle. Also, weshalb sollte man ihm nicht ein klein wenig Angst einjagen? Cholera, Anarchisten oder Sozialdemokraten. Alles taugt dazu, ihn von der Hauptstadt fernzuhalten. Stoß nur fleißig ins gleiche Horn, Mayr«, hatte Hesselschwerdt damals gesagt.

»Noch dazu diese Hetzschrift aus der Schweiz vor zwei Jahren«, erregte sich Dürckheim.

»Der Sozialdemokrat. Da schreibt ein gewisser Bajuvarier, dass der König wegen Wahnsinns abgesetzt gehört! Lächerlich. Auch das Pseudonym dieses elendigen Feiglings. Mich würde interessieren, wer dem König das Schandblatt überhaupt zugespielt hat. Wahrscheinlich Hesselschwerdt. Der könnte es gewesen sein.«

Der Flügeladjutant ballte die Faust und schlug auf die Tischplatte. Heiland neben ihm zuckte zusammen.

»Das Allerschlimmste: Es werden die schändlichsten Verdächtigungen wegen der Behandlung der Soldaten ausgesprochen. Sie würden von Seiner Majestät misshandelt und nach Belieben ausgetauscht, wenn sie Seiner Majestät nicht bedingungslos gehorchen. Man hört die übelste Stammtischrhetorik! Und wann greift die Polizei ein?« Beim letzten Satz überschlug sich Dürckheims Stimme beinahe.

Lenz und Heiland schauten einander an. Heiland kratzte sich am Hinterkopf. Eine kurze Stille trat ein, die Atmosphäre wurde ungemütlich.

»Was können wir unternehmen, Graf Dürckheim?«, fragte Heiland schließlich leise. Er schien von Dürckheims Auftritt eingeschüchtert zu sein.

Der Graf schaute Heiland starr an, dessen Reaktion überraschte ihn. »Ich ...« Er stockte und blickte zu Lenz hinüber. Für einen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Lenz meinte, ein Funkeln in den Augen des Grafen zu erkennen. Dürckheim erhob sich erneut und stützte beide Hände auf die Tischplatte.

»Meine Herren, bitte verzeihen Sie meinen Ausbruch! Wie Sie merken, bin ich sehr empört. Nein ...« Er schob den Stuhl zur Seite und ging zum Fenster. »Empört ist der falsche Ausdruck. Ich bin in heller Aufregung. Irgendetwas ist im Gange«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Gestern hat Prinz Luitpold die Minister zusammengetrommelt. Major Lerchenfeld-Brennberg wusste davon. Trotz strengster Geheimhaltung! Der Mann findet einfach alles heraus.« Dürckheim öffnete das Fenster und beugte sich hinaus.

Es kam Lenz beinahe so vor, als erwarte er jemand bestimmten unten auf der Straße zu sehen.

»Aha!« Er sprach das Wort in den feuchten Münchner Vormittag, verriegelte das Fenster und kehrte zum Tisch zurück.

»Endlich kommt unser Wagen.«

»Erwarten Sie noch jemanden?«, wollte Heiland wissen.

Der Hauptmann ignorierte Heilands Frage. »Lerchenfeld-Brennberg hat sich auf meinen Wunsch hin an die Fersen von Innenminister Feilitzsch geheftet oder jemanden damit beauftragt.«

Heiland hatte in den letzten Wochen versucht, Lenz mit den Köpfen der bayerischen Politik und des Münchner Beamtenapparates vertraut zu machen, was ihm nur teilweise geglückt war. Der Name Feilitzsch war Lenz aber im Gedächtnis geblieben, weil Heiland ihn als glatzköpfigen Träger eines Monokels beschrieben hatte.

»Und stellen Sie sich vor, meine Herren. Heute Mittag fand erneut eine geheime Sitzung aller Minister mit Prinz Luitpold statt. Anscheinend hat sich der alte Mann endlich dazu durchgerungen, gegen seinen Neffen tätig zu werden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Zeitungsberichte, die Indiskretionen. Das alles dient doch der Vorbereitung für irgendeine Lumperei gegen den König.«

Lenz schwirrte der Kopf vor lauter Namen und Informationen. Es bereitete ihm Mühe, den Ausführungen des Grafen zu folgen.

Dürckheim zog eine vergoldete Taschenuhr aus seiner Uniformhose.

»Pünktlich auf die Minute. Das gefällt mir! Meine Herren, schnappen Sie sich Ihre Jacken und was Sie sonst noch so brauchen. Wir unternehmen eine kleine Reise.«

Lenz und Heiland tauschten einen erstaunten Blick. Zwar wünschten sich beide eine Abwechslung zum öden Alltag in der Residenzstadt, aber diese plötzliche Aufforderung kam überraschend.

»Unser Zug fährt um acht nach zehn. Wir werden also am späten Abend da sein«, fuhr Dürckheim fort und griff nach seinem Gehrock.

»Der ist ja immer noch nass, Sauwetter!«

Weder Lenz noch Heiland brachten ein Wort heraus.

»Meine Mütze, bitte.«

Diesmal fand Lenz als erster die Fassung wieder. Er reichte dem Grafen die tropfnasse Hauptmannsmütze.

»Wo soll es denn hingehen, Graf Dürckheim?«, fragte er zaghaft.

Der Graf verzog das Gesicht, als er sich die nasse Mütze aufsetzte. Wassertropfen rannen über seine rote Stirn.

»Das erfahren Sie unterwegs. Wir müssen jetzt diesen Zug erreichen und Sie beide benötigen noch Wechselkleidung, nehme ich an.«

Er drehte sich um und öffnete die Tür.

Lenz und Heiland rissen ihre Mäntel und Hüte von den Haken und folgten dem Grafen ins Stiegenhaus.

Dürckheim hatte den ersten Absatz erreicht. Er hielt inne und schaute die beiden Männer ernst an.

»Es ist an der Zeit, eine Allianz für den König zu schmieden.«

Elbigenalp

Mittwoch, 9. Juni 1886 – fünf Uhr nachmittags

Die Kutsche mit Freiherr Ludwig von Malsen traf am frühen Abend am Haus mit der Nummer 41 ½ in Elbigenalp ein.

Klara erkannte den Obersthofmarschall zuerst nicht, denn er hatte einen Schal vor das Gesicht gezogen, um sich vor dem peitschenden Regen zu schützen.

Abgesehen davon war sie ihm noch nicht oft begegnet. Malsen kam meist im Gefolge des Königs nach Hohenschwangau. Wohnte zeitgleich Klaras Herrin, die Königinmutter Marie, im Alten Schloss, so rückte ihr Gefolge ins zweite Glied. Ludwigs Hofstaat hatte dann in Hohenschwangau das Sagen. Das ließ Marie gerne nach Elbigenalp ins Tiroler Lechtal ausweichen.

Malsen war der ranghöchste Hofbeamte. Er schenkte einem einfachen Dienstmädchen wie Klara keine Beachtung. Klara versuchte, den hohen Herren des königlichen Hofstaates aus dem Weg zu gehen. Nichts sehen und nicht gesehen werden, lautete ihr Prinzip.

Klara begleitete die Königinmutter nur selten nach Elbigenalp, obwohl ihre Herrin bereits seit zwei Jahrzehnten viele Wochen im Jahr in dem beschaulichen Dorf zubrachte. Anfangs wohnte sie als Gast im Haus des bekannten Lechtaler Lithographen und Malers Johann Anton Falger, mit dem die Königinmutter bald eine enge Freundschaft verband. Diese ging so weit, dass Falger ihr mit seinem Tod 1876 das Haus vererbte. Den Freiherrn von Malsen hatte Klara dort noch nie angetroffen und sie hatte auch nicht gehört, dass ihn Marie in letzter Zeit hier als Gast empfangen hätte. Die unangekündigte Ankunft des Obersthofmarschalls war außergewöhnlich.

Von ihrem Beobachtungsposten oberhalb der Eingangstür, am Fenster ihrer Schlafkammer stehend, hatte Klara genau erkennen können, dass Malsens Backenbart tropfnass an der Haut klebte. Die schneeweißen Haare des Obersthofmarschalls waren vom Wind zerzaust und standen in sämtliche Himmelsrichtungen ab, während er unten vor der Tür auf Einlass wartete. Klara schätzte Malsen auf Anfang sechzig.

Seitdem Maries Oberhofmeisterin Gräfin von der Mühle den Gast in das Haus gelassen hatte, saß Klara Baumgartner auf dem Bett und starrte auf ihre Handflächen.

Die Gräfin hatte ihre Herrin sofort nach Malsens Ankunft benachrichtigt. Mittlerweile unterhielt sich die Königinmutter mit dem Freiherrn im Salon. Hin und wieder drangen Wortfetzen aus dem Parterre nach oben. Verstehen konnte Klara nichts.

Nach einer guten Stunde verstummten die Stimmen. Die Königinmutter betätigte ihre Handglocke. Das Klingeln hörte sich energischer an als gewöhnlich. Obwohl das Signal nicht ihr galt, erhob sich Klara automatisch.

So stand sie dann eine Weile inmitten ihrer Kammer und wusste nichts mit sich und der seltsamen Situation anzufangen. Klara ging erneut zu ihrem Bett, setzte sich und öffnete die Nachttischschublade. Darin lagen ihr Tagebuch, ein Bündel Briefe und eine Fotografie von Lenz und ihr. Die hatten sie am Tag ihrer Hochzeit im Atelier von Eugen Albert anfertigen lassen.

Eigentlich war es für einfache Leute wie sie kaum möglich, bei Albert einen Termin zu bekommen. Schließlich war Alberts jüngst verstorbener Vater Joseph königlicher Hoffotograf und in München eine Berühmtheit gewesen. Dementsprechend ausgebucht und teuer waren auch die Dienste seines Sohnes. Der Ehemann einer der Hofdamen kannte Albert jedoch und hatte den Termin für die Aufnahme am 10. Oktober des vergangenen Jahres arrangiert.

Die Fotografien hatten ein kleines Vermögen gekostet. Dank einer Zuwendung der Königinmutter hatten Lenz und Klara sich diesen Luxus aber leisten können.

Klara strich mit dem Zeigefinger sanft über das Foto. Lenz fehlte ihr. Überhaupt konnten sie sich seit ihrer Heirat nur sporadisch sehen. Die Königinmutter residierte in Hohenschwangau und Klara bekam nur selten ausreichend freie Tage am Stück, dass es sich lohnte, nach München zu fahren. Bei Lenz verhielt es sich ähnlich. Ihre letzte Begegnung lag bereits zwei Monate zurück. Es war kurz vor Ostern gewesen. Klara setzte sich auf das Bett und presste das Foto an ihre Brust. Sie hatte sich ihre Ehe anders vorgestellt.

Ein Klopfen an der Zimmertür riss sie aus ihren Gedanken. Klara sprang vom Bett auf. Noch bevor sie »Herein« sagen konnte, öffnete sich die Tür und Gräfin von der Mühle betrat den Raum. Die Gräfin schloss die Tür hinter sich, ihre Miene war ernst. Das Zimmer wurde durch die kleine Petroleumlampe auf Klaras Nachtkonsole nur spärlich beleuchtet. Dennoch konnte Klara erkennen, dass die Gräfin bleich war, auf ihren Lippen herumkaute und ins Leere starrte. So stand sie eine ganze Weile an der Tür und sagte kein Wort.

Als Oberhofmeisterin war die Gräfin mit allen Vorgängen rund um die Königinmutter bestens vertraut. Eigentlich lief ohne sie gar nichts. Sie organisierte beinahe jede Kleinigkeit am Hoflager von Marie.

Die beiden Frauen waren in etwa gleich alt, um die sechzig, und ähnelten sich auch äußerlich, wobei der Körperumfang der Gräfin den ihrer Herrin deutlich übertraf.

Marie, die bis vor einigen Jahren eine rüstige Bergsteigerin gewesen war, musste sich bei Spaziergängen immer wieder zurückhalten, damit die Gräfin mit ihr Schritt halten konnte. Die beleibte Oberhofmeisterin fühlte sich am wohlsten bei einer gemütlichen Tasse Tee, einem Stück Torte und einer dicken Zigarre. Das genüssliche Paffen gönnte sie sich allabendlich nach dem erledigten Tagwerk.

Klara fragte sich, weshalb sie die schweren Schritte der Gräfin nicht gehört hatte. Sie war von ihrem Auftritt überrumpelt. Das hing mit ihren sehnsuchtsvollen Gedanken an Lenz zusammen. Nun ärgerte sie sich darüber, denn zwischen ihr und der Oberhofmeisterin herrschte ein peinlicher Moment der Stille.

»Grünspan, pack deine Sachen!«

Klara zuckte zusammen. Noch immer rief die Gräfin Klara bei ihrem jüdischen Mädchennamen. Seit sie mit Lenz verheiratet war, hatte Klara das Gefühl, bei der Oberhofmeisterin einen schweren Stand zu haben.

Vielleicht lag es daran, dass keines der anderen Mädchen in festen Händen war. Nur die altgedienten Hofdamen hatten adelige Gatten. Noch dazu war Klaras Ehemann lediglich ein Kastellan, also ein Schlossverwalter gewesen. Seit Lenz zur Polizei gewechselt war, war er nicht einmal mehr das.

Zu Beginn ihres Dienstes am Hof hatte Klara gedacht, der Gräfin sei ihre jüdische Abstammung ein Dorn im Auge. Mit der Zeit fand Klara aber heraus, dass die von der Mühle mit allen untergeordneten Bediensteten in barschem Ton sprach. Die Gräfin nahm Klara sogar in Schutz, wenn ein Lakai in Gegenwart der Oberhofmeisterin einen dummen Spruch über Klara vom Stapel ließ. Die stämmige Hofdame maßregelte den Sprücheklopfer mit einem strengen Blick oder einem verächtlichen Schnaufen. Das sprach sich bei den Bediensteten herum und verschaffte Klara Ruhe. Keiner wollte es sich mit der Oberhofmeisterin verscherzen.

»Nimm nur das Nötigste mit. Schleich dich aus dem Haus und lauf zum Schrettl rüber. Baron von Malsen darf nichts davon mitbekommen. Hörst du, Grünspan!«

Klara hörte, was die Gräfin zu ihr sagte, konnte sich aber nicht erklären, was die merkwürdigen Anordnungen für einen Sinn haben sollten. Hans Schrettls Hof lag unten im Dorf, unmittelbar an der Hauptstraße. Was um alles in der Welt sollte sie beim Schrettl-Bauern? Es war Abendessenszeit. Noch dazu schüttete es unablässig. Bei diesem Wetter jagte man nicht mal einen Hund vor die Tür.

Die Oberhofmeisterin machte einen Schritt auf sie zu und stand ganz nah vor Klara.

»Ich habe den Freiherrn im Gästezimmer einquartiert. Warte noch eine halbe Stunde und dann schleich dich raus.«

Auch davon hatte Klara nichts mitbekommen, obwohl das Gästezimmer unmittelbar neben ihrer Kammer lag.

»Was soll ich beim Schrettl machen, Eure Exzellenz?«

Die Gräfin blickte sie ungeduldig an, so als ob Klara bereits wissen müsste, was man von ihr verlangte. Ein Regenschwall prasselte gegen die Fensterscheiben. Klara zuckte erneut zusammen.

»Gib dem Schrettl das. Darin steht, dass wir ihn nach seiner Rückkehr bezahlen werden«, sagte die Oberhofmeisterin und hielt Klara ein zusammengefaltetes Stück Papier unter die Nase.

»Darin steht auch geschrieben, dass er kein Sterbenswörtchen darüber erzählen soll.«

»Worüber soll er nichts sagen, Eure Exzellenz?«

Allmählich bekam es Klara mit der Angst zu tun. Die Oberhofmeisterin sprach in Rätseln. Selbst im schummrigen Licht des zu Ende gehenden Tages entdeckte Klara rötliche Flecken auf den blassen Wangen der Gräfin. Ihre Stirn glänzte schweißnass. Ohne auf Klaras Frage einzugehen, setzte die Gräfin hinzu: »Der Schrettl soll dich mit seinem Wagen nach Hohenschwangau bringen. Auf der Stelle.«

Es wurde immer geheimnisvoller. Der Schrettl-Bauer besaß eine zweisitzige, wendige Kutsche. Damit beförderte er hin und wieder Sommerfrischler, die sich nach Elbigenalp verirrten.

»Quartier dich im Kavalierbau des Alten Schlosses ein. Wenn dich jemand fragt, was du dort willst, sagst du, die Königinmutter hat ihr Gebetbuch verlegt und du sollst es für sie suchen.«

Die Angelegenheit wurde immer mysteriöser.

Soviel Klara wusste, weilte Seine Majestät der König gerade in Hohenschwangau. Auch wenn er seit geraumer Zeit öfter in der Neuen Burg oben wohnte, so logierte ein Teil seines Hofstaates im Alten Schloss. An der Neuen Burg wurde bereits seit siebzehn Jahren gebaut. Die Räume für die Hofchargen, das Hofsekretariat und die Kavaliere waren noch nicht fertiggestellt.

»Schrettl soll sich in der Alpenrose einquartieren. Oder bei der Lisl. Das steht auch in dem Brief. Die Königinmutter möchte, dass du dich umsiehst und umhörst, Grünspan. Frag das Stallpersonal aus. Schreib alles auf, was du erfährst, und schick den Schrettl so schnell wie möglich mit dem Brief zurück nach Elbigenalp.«

Ein weiterer Regenschauer prasselte gegen die Scheiben. Klara würde tropfnass sein, bis sie an der Hauptstraße unten war. Wenigstens verfügte Schrettls Zweisitzer über ein Verdeck.

»Was soll ich die Stallburschen fragen, Eure Exzellenz?«

Die Oberhofmeisterin blickte Klara ernst an. Eine Schweißperle tropfte von der Stirn der Gräfin.

»Malsen hatte ein Schreiben von Prinz Luitpold dabei. Es geht etwas Ungeheuerliches vor in Hohenschwangau, Grünspan.«

Die von der Mühle schwankte einen Augenblick, fing sich aber wieder.

»Gegen den König«, flüsterte sie.

Eine außergewöhnliche Allianz

Mittwoch, 9. Juni – später Abend

Alexandrine Gräfin von Dürckheim-Montmartin öffnete ihnen höchstpersönlich die Tür. Die Mutter des Flügeladjutanten war eine zierliche, aber selbstbewusste Frau. Sie trug ein weißes Kleid mit einem weiten Ausschnitt und einer schwarzen Seidenstola, welche farblich zu ihren dunklen, gescheitelten Haaren passte. Lenz empfand ihren Aufzug als sehr freizügig – und zudem unpassend in Anbetracht der nasskalten Witterung. Am liebsten hätte er ihr sofort eine wärmende und die nackte Haut verbergende Decke übergeworfen.

Graf Dürckheim schien peinlich davon berührt zu sein, dass ihn seine Mutter vor ihren Augen herzlich und energisch umarmte, als sie die elterliche Villa in Steingaden betraten.

Die Reise von München nach Steingaden hatte mehrere Stunden gedauert, am frühen Nachmittag erreichte der Zug Peißenberg, die Endstation der Bahnstrecke München-Weilheim-Peißenberg. Sie war die nächstgelegene Bahnstation zu Steingaden. Dürckheim hatte ihnen unterwegs erzählt, dass auch der König regelmäßig mit dem Hofzug nach Peißenberg fuhr, um von dort aus mit der Kutsche nach Hohenschwangau weiterzureisen. In Peißenberg existierte ein Bergwerk, weshalb in unmittelbarer Nähe ein Bahnhof zum Abtransport der Kohle entstanden war. Später wurde der Bahnhof Peißenberg auch für den Personenverkehr genutzt. Damit Seine Majestät nicht neben den Bergleuten warten musste, bis sein Wagen zur Weiterfahrt hergerichtet war, hatte man eigens einen Königssalon an das Bahnhofsgebäude angebaut.

Lenz, Heiland und Dürckheim saßen eine Weile im Bahnhof fest, da der Graf vergessen hatte, vor ihrer Abfahrt aus München einen Wagen nach Peißenberg zu bestellen. Natürlich mussten sie in dem Wartesaal für die Normalsterblichen Platz nehmen.

Lenz’ Stimmung hatte sich mit jeder bayerischen Meile, die der Zug hinter sich brachte, aufgeheitert. Er spürte erneut, wie sehr ihm der Stadtaufenthalt aufs Gemüt schlug. Er hatte in der Residenzstadt nicht nur seine Frau und seine Mutter vermisst, sondern alles, was das Leben in Füssen und am Hof von Hohenschwangau ausmachte.

Von Steingaden bis in seine Geburtsstadt waren es zwar noch drei Meilen, aber Lenz verspürte bereits jetzt die wohltuende Nähe der Heimat.

Wie Lenz und Heiland von Graf Dürckheim erfuhren, umfasste das Eigentum der Dürckheims Ländereien und Gutsbesitz von Hohenschwangau bis nach Schongau. 1861 hatte Graf Dürckheims Großvater sein Eisenhüttenwerk im nahegelegenen Halblech an die