konservativ?! E-Book

22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Duncker & Humblot

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Kaum ein Begriff polarisiert die Debatten mehr als der Begriff des Konservativen; ob man sich mit ihm positioniert oder gegen ihn – er lässt niemanden kalt. Und deshalb taucht dieser Essayband auch tief in die leidenschaftlichen Erfahrungswelten von Künstlern, Politikern und Wissenschaftlern ein und versammelt ihre persönlichen (und nicht immer konservativen) Geschichten; Geschichten, die sich vielleicht nur abseits von der großen Öffentlichkeit so kunstvoll-diskret erzählen lassen, wie das hier geschieht. Herausgekommen sind dabei literarische Vignetten – mal berührend und witzig, mal polemisch und pointierend, immer lehrreich und klug –, welche deutlich machen, dass die Frage nach dem Konservativen nicht die eine, sondern viele gute Geschichten verlangt. Mit Beiträgen u.a. von: Hubert Aiwanger – Robin Alexander – Franz Alt – Philipp Amthor – Jörg Baberowski – Dorothee Bär – Dietmar Bartsch – Nicola Beer – Christoph Böhr – Frank Bösch – Norbert Bolz – Dieter Borchmeyer – Bazon Brock – Peter Feldmann – Norbert Frei – Gottfried Gabriel – Susanne Gaschke – Volker Gerhardt – Friedrich Wilhelm Graf – Alexander Grau – Monika Grütters – Hans Ulrich Gumbrecht – Gregor Gysi – Jens Hacke – Martin Hein – Christian Hillgruber – Peter Hoeres – Vittorio Hösle – Dirk Ippen – Josef Joffe – Jürgen Kaube – Paul Kirchhof – Jürgen Kocka – Klaus-M. Kodalle – Michael Kühnlein – Hartmut Leppin – Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – Hermann Lübbe – Klaus Mertes SJ – Hugo Müller-Vogg – Jean-Luc Nancy – Cem Özdemir – Claus Offe – Thomas Oppermann – Henning Ottmann – Werner Patzelt – Petra Pau – Herlinde Pauer-Studer – Annemarie Pieper – Hans Pleschinski – Bodo Ramelow – Bernd Roeck – Tilo Schabert – Wolfgang Schäuble – Rolf Schieder – Dagmar Schipanski – Dieter Schönecker – Gesine Schwan – Jens Spahn – Wolfgang Stahl – Ralf Stegner – Tine Stein – Jacqueline Straub – Uwe Tellkamp – Bruder Paulus Terwitte – Bassam Tibi – Jürgen Trittin – Sahra Wagenknecht – Stephan Weil – Jean-Pierre Wils – Rainer Maria Kardinal Woelki – Notker Wolf OSB – Birgitta Wolff – Barbara Zehnpfennig – Igor Zeller

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

MICHAEL KÜHNLEIN (Hrsg.)

konservativ?!

konservativ?!

Miniaturen aus Kultur, Politik und Wissenschaft

Herausgegeben von

Michael Kühnlein

Duncker & Humblot · Berlin

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

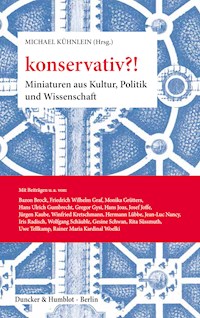

Umschlag: Grundriß über den Churfürstl. Lustgarten zu Schleissheim. Kupferstich, um 1772, von Johann August Corvinus (1683-1738) nach einer Zeichnung von Mathias Diesel (gest. 1758).© akg-images

Alle Rechte vorbehalten © 2019 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Satz: 3w+p GmbH, Rimpar Druck: Druckteam, Berlin Printed in Germany

ISBN 978-3-428-15750-1 (Print) ISBN 978-3-428-55750-9 (E-Book) ISBN 978-3-428-85750-0 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Inhaltsverzeichnis

Michael KühnleinEinleitung: konservativ?!

Wolfgang SchäubleImmer wieder ein neues Ja bauen

Winfried KretschmannDas Konservative neu denken

Tilo SchabertFroschschenkel in Toronto

Rainer Maria Kardinal WoelkiDer konservativste Satz der Bibel

Rita SüssmuthUnterwegs bleiben – Erhaltenswertes bewahren und ausbauen

Wolf SingerEvolution – konservativ und kreativ

Jörn LeonhardKonservativ sein nach dem Ende des Konservatismus

Birgitta WolffEin Denkmal für die 68er – als „Blaue Blume“ der Gemeinsamkeit?

Bernd StegemannKonservative, außer Dienst

Josef JoffeChamäleon Konservatismus. Der Konservatismus ist weder Programm noch Philosophie, sondern eine Reaktion gegen den Umbruch, die in jeder Epoche eine neue Gestalt annimmt

Sahra WagenknechtVollbremsung!

Jörg BaberowskiHeimat ist dort, wo man ohne Worte verstanden wird

Hans Ulrich GumbrechtKonservativ, utopisch, melancholisch: „Nabelschnur zum Kosmos“

Hans PleschinskiDer Vater

Gregor GysiKonservativ

Norbert FreiBundesrepublikanisches Geschichtsbewusstsein

Robin AlexanderDer Konservative heute – fern der Merkel-Jahre

Thomas FischerDas Konservative, das Recht und die hohe See

Martin HeinWas ist konservativ?

Monika GrüttersDemokratie braucht Konservative

Thomas MiddelhoffKonservatismus in einer digitalen Welt – Paradoxon oder Erfolgsfaktor?

Svenja FlaßpöhlerDer Name des Vaters

Dirk IppenAuf der Suche nach unserer verlorenen Zeit

Dan DinerDer Konservatismus der Barrikade

Philipp AmthorKonservatismus: Ein Begriff, um den es sich zu kämpfen lohnt

Gesine SchwanBloß keine Experimente!

Lorenz JägerWas war nochmal der autoritäre Charakter? Zur Kritik einer familiensoziologischen Fehldeutung

Hans JoasLinks und/oder konservativ?

Jürgen KaubeDrei Paradoxien des Konservativen

Dieter BorchmeyerKonservativ sein heißt: auf die Vogelstimmen der Zeit hören

Marion HornDa bin ich konservativ

Bassam TibiEine Antwort auf die Frage: „Was ist konservativ?" von einem hybrid sozialisierten Muslim und Migranten

Alexander GrauKonservative Avantgarde. Plädoyer für ein neues Denken

Sabine Leutheusser-SchnarrenbergerVerfassungspatriotismus – ein konservatives Politikkonzept par excellence

Peter Graf KielmanseggÜberlebenswichtig

Bodo RamelowDie Ironie des Konservatismus ist seine Wandlung

Vittorio HösleRationalismus und Konservatismus

Bernd RoeckBendicòs Balg: Spielarten des Konservativen

Paul KirchhofDie Kunst des Konservativen: Bewahren und Erneuern

Susanne SchröterUniverselle Werte und Frauenrechte

Klaus Mertes SJKonservativ in Zeiten der Disruption

Heinrich DeteringKonservativ?

Dorothee BärEine Kultur des Scheiterns zulassen und mutig sein

Hartmut LeppinKonservativ avant la lettre: Cato der Ältere

Stephan WeilKonservatismus – Balance aus Tradition und Fortschritt

Hugo Müller-VoggKonservative sind Pragmatiker und kennen keine ewigen Wahrheiten

Seyran AteşDer liberale und der konservative Mensch: Was ist gut, was ist böse?

Cem ÖzdemirWarum ich mir als Grüner mehr Vernunft in der Politik wünsche

Friedrich Wilhelm GrafKonservatismus ohne Wertgeschwätz

Claus OffeKonservatismus – subversiv?

Nicola BeerNur ein bisschen konservativ. Manchmal

Christian HillgruberSein lassen

Thomas SternbergKonservativ heißt reformfähig

Armin LaschetChristlich und europäisch denken

Volker GerhardtNur wer konservativ ist, kann mit progressiven Ideen überzeugen

Marie-Luisa FrickFeuer über Innsbruck

Eckhart NickelWegwarte

Hans MaierDie Stunde der Konservativen? Wo man unterscheiden muss

Bazon BrockKonservatismus heißt: Verpflichtung auf das Neue. Traditionen wirken nicht aus der Vergangenheit. Sondern?

Dagmar SchipanskiKonservativ ist eine Geisteshaltung für Zukunft

Frank BöschMerkmale des Konservatismus: Eine Annäherung

Micha BrumlikKlassischer Konservatismus und Antisemitismus

Jens HackeKonservatismus als ästhetische Essenz und menschliches Grundbedürfnis

Barbara ZehnpfennigKephalos ist so ein Langweiler!

Jens SpahnDie lebenskluge Mitte bewahren

Notker Wolf OSBKonservativ auf Benediktinisch

Bernd IrlenbornKonservatismus nach seinem politischen Ende

Diana KinnertSelbstumzäunung in Mitbewegung

Franz AltBewahren, was uns bewahrt

Dietmar BartschKonserven heißen Konserven

Yehuda Aharon HorovitzConservative Judaism

Susanne GaschkeGestern ist morgen! Warum wir die Konservativen brauchen

Heinrich OberreuterVerantwortete Freiheit – Basis des Konservativen

Stefan Vesper„Ich weiß, dass er mein Vater ist“

Jürgen KockaKonservativ ist nicht rechts

Christoph TürckeChange-Management

Herlinde Pauer-StuderKakanien

Jürgen TrittinZerstören oder bewahren – wie links ist konservativ?

Henning OttmannDer Konservatismus ist modern!

Annemarie PieperStockkonservativ

Michael SeewaldKonservatismen als Regime der Geschichtlichkeit

Werner J. PatzeltVom Elend, als konservativ zu gelten

Thomas OppermannWieder das ganze Feld bespielen!

Tine SteinBewahren oder Erneuern, Gemeinschaft oder Menschheit, Endlichkeit oder Offenheit – wie geht konservativ heute?

Peter HoeresMelancholie

Aiman A. MazyekDer Islam – weder konservativ noch liberal

Peter FeldmannWer an der Spitze des Fortschritts marschiert, muss sich bisweilen ausruhen

Petra PauIch bin durchaus konservativ

Norbert BolzDer Anknüpfer

Jean-Luc NancyErhalten oder Beharren?

Iris RadischEine Erinnerung an das, was es nicht mehr gibt

Gottfried GabrielSind Sprichwörter konservativ?

Ansgar Wucherpfennig SJGlauben aus der Konservenbüchse?

Dieter SchöneckerWarum ich trotzdem kein Konservativer bin

Jacqueline StraubTradition als Weitergabe der Flamme

Ralf StegnerSozialdemokratie und Konservatismus

Rolf SchiederDas Konservative als reflexive Selbstverendlichung

Mike MohringKonservatismus: Brandmauer gegen politische Allmachtsansprüche

Katharina SchulzeWer bewahren möchte, muss Zukunft mutig gestalten

Christoph BöhrKonservatismus – wie ich seiner durch den Marxismus gewahr wurde

Klaus-M. Kodalle„We are all individuals! – I’m not!“

Vera LengsfeldUtopisten contra Realisten

Jean-Pierre WilsÜber Rettungswürdiges und Rettungsbedürftiges

Hubert AiwangerKonservativ. Verantwortung für Vergangenheit und Zukunft

Bruder Paulus TerwitteFrüchte

Simone LangeUnkonservativ!

Igor ZellerVom kühnen Ritter zum Meistersinger – ein Integrationskurs für Deutsche

Uwe PaulsenKurze Geschichte einer Kapitulation

Thilo SarrazinEher konservativ

Wolfgang StahlStil und Formen

Uwe TellkampWeißbuch. Nachrichten aus dem Verteidigungsministerium

Michael KühnleinWie konservativ ist konservativ?

Hermann LübbeKonservatismus – eine Liberalitätsgarantie in Modernisierungsprozessen

Autorenverzeichnis

Einleitung: konservativ?!

Von Michael Kühnlein

Zu Beginn eine – vielleicht nötige – Klarstellung: Die Idee zu dem vorliegenden Essayband ist nicht aus Sendungsgier, sondern aus Überdruss entstanden – aus Überdruss an den vielen Lagerdebatten, die um den Begriff des Konservativen kreisen und die ihn als semantisch willfähriges Unterscheidungsmerkmal von Freund und Feind in der gesichtslosen Menge der guten Absichten polemisch-einfallslos gebrauchen: Denn je nach politischmoralischer Couleur wird er in den maßgeblichen Arenen der Öffentlichkeit entweder als Brandzeichen für die Ewiggestrigen oder aber als Schutzzeichen jener Heimatgetreuen verwendet, die es sich im „Grand Hotel Abgrund“ (Georg Lukács) bequem gemacht haben. Doch in der politischen Zuschreibung einer vermuteten Gesinnung geht der Begriff des Konservativen nicht auf. Er ist mehr als nur ein Kampfbegriff, er verweist auch auf eine lebensgesättigte Erdung in unseren Biographien. Denn könnte jemand sein Leben überhaupt verstehen, ohne es seinen besten Intentionen nach nicht auch als konservativ zu begreifen? Man muss hier nicht extra auf Hegels Identitätsdenken zurückgreifen, um anzuerkennen, dass wir das Konservative nicht wie einen abgelegten Hut hinter uns lassen können, wenn wir uns als selbstbewusste, denkende Wesen begreifen. Doch diese narrative Selbstverständlichkeit ist in den polemisch aufgeheizten Migrations- und Integrationsdebatten abhandengekommen. Kaum ein Begriff mobilisiert die Debatten gegenwärtig mehr als der Begriff des Konservativen, weil man hinter ihm primär immer die Reaktion vermutet (deshalb bleibt das progressive Denken immer so schön unverdächtig). Aber einerlei, ob man sich nun mit ihm positioniert oder gegen ihn – er lässt niemanden kalt. Deshalb taucht dieser Essayband auch tief in die leidenschaftlichen Erfahrungswelten von Schriftstellern, Politkern und Wissenschaftlern ein und versammelt ihre persönlichen (und nicht immer konservativen) Geschichten; Geschichten, die sich vielleicht nur abseits von der großen Öffentlichkeit so kunstvoll-diskret erzählen lassen, wie das hier geschieht. Herausgekommen sind literarische Vignetten – mal berührend und witzig, mal polemisch und pointierend, immer aber auch [16] lehrreich und klug, welche deutlich machen, dass die Frage nach dem Konservativen nicht die eine gute, sondern viele gute Geschichten verlangt. Alle hier versammelten Essays sind deshalb von politisch-moralischen Identitätsbekundungen weit entfernt. Sie gleichen eher wie einzelne Fenster, durch die man aus unterschiedlichen Lagen und Höhen einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Konservativen zu erhaschen versucht.

Entsprechend wurden die Autorinnen und Autoren auch nicht mit der Maßgabe eingeladen, eine ,konservative‘ Programmatik zu entwickeln – angesichts der ideengeschichtlichen Wandelbarkeit dieses Begriffs wäre das auch schlichtweg traditionsvergessen gewesen; vielmehr war die Einladung mit dem Angebot verbunden, einmal ,barrierefrei‘ und ohne ideologisches Marschgepäck in freier, spielerischer Assoziation bei den ,konservativen‘ Halte- und Tragekräften der je eigenen Biographie zu verweilen. Insofern handeln die hier versammelten Essays allesamt von Innenansichten im Miniaturformat; es geht um persönliche Stories, um politische und moralische, historische und philosophische Begebenheiten, die sich dem Begriff des Konservativen mal näher, mal ferner verwandt fühlen, immer aber dessen Vielgestaltigkeit zu ihrem Thema machen. Ihre Geschichten entziehen sich einer systematischen Einordnung; sie stehen für sich und doch transportieren sie in ihrer Gesamtheit eine Botschaft, die da lautet, dass der Konservatismus – bei aller Skepsis im Einzelnen – eine unzerstörbare lebensweltliche Basis hat.

Zum Schluss dieser kurzen Einleitung bleibt noch der bewegte Dank des Herausgebers: Zuvörderst der Dank an die Beiträgerinnen und Beiträger, die sich mit so viel Esprit, Witz und Hingabe an das ,konservative‘ Abenteuer gemacht und den Sprung ins publizistisch Ungewisse gewagt haben; sodann bin ich dem Verlag Duncker & Humblot persönlich sehr verbunden, dass er alle Ressourcen vorbildlich mobilisiert hat, um diese (nicht nur logistische) Herausforderung gemeinsam mit mir zu bestehen – namentlich danke ich Herrn Dr. Florian Simon (Geschäftsführung), Herrn Dr. Andreas Beck (Programmleitung), Frau Arlett Fuchs (Marketing) und Frau Heike Frank (Herstellung und Druck) für die vertrauensvolle und außergewöhnlich gute Zusammenarbeit. Schließlich möchte ich mich auch bei Frau Ursula Krüger für die Erstellung des Autorenverzeichnisses bedanken.

Der Herausgeber im August 2019

Immer wieder ein neues Ja bauen

Von Wolfgang Schäuble

„Wir müssen in das Nichts hinein wieder ein Ja bauen, Häuser müssen wir bauen in die freie Luft unseres Neins.“

Diese Worte stammen von Wolfgang Borchert. Der Schriftsteller, der nur 26 Jahre alt wurde, schrieb sich den Weltkriegsschrecken von der Seele. Mit zwanzig hatte die Wehrmacht ihn eingezogen, zuvor war er ins Visier der Gestapo geraten. Als Soldat wurde er der „Wehrkraftzersetzung“ bezichtigt: Er hatte zu deutlich Nein gesagt – oder gezeigt, dass er Nein denkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb Borchert gegen die innere Leere, den Moralverlust und die Trostlosigkeit an, unter der er – wie viele seiner Generation – nach dem Kriegsende litt.

In das Nichts hinein ein Ja bauen. Ein Haus, in dem die Humanitas geschützt ist und in dem Raum ist für Vertrauen und Miteinander, für Bindungen.

Wir leben zum Glück in einer Zeit, in der die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft keine unmittelbare Erfahrung mit Krieg und Gewalt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar – dieses Postulat gewährt uns seit siebzig Jahren Schutz. Das von Borchert gewählte Bild passt dennoch auch in unsere Zeit: Es gilt noch immer, das Menschliche zu bewahren, dem Nichts und dem Nihilismus in seiner Hoffnungslosigkeit etwas entgegenzusetzen – Halt zu geben. Das ist konservativ.

Konservativ ist ein schillernder, aber kein geschützter und erst recht kein statischer Begriff. Und, um es deutlich zu sagen, es ist kein Begriff, den Wolfgang Borchert in seinem kurzen Leben für sich reklamiert hätte. Aber seine Zeilen lassen eine Ausdeutung zu – und das ist, wonach der Begriff konservativ immer wieder aufs Neue verlangt.

Konservativ heißt für mich reagieren, um zu bewahren. Nicht reaktionär oder bloß rückwärtsgewandt, im Gegenteil: Eine konservative Grund[18]haltung erlaubt Neues, denn sie zwingt nicht dazu, Bewährtes radikal abzulehnen.

Der Konservative steht nicht notwendigerweise im Widerspruch zu technologischem Fortschritt oder zu gesellschaftspolitischer Veränderung. Aber er nimmt sich die Freiheit, das Machbare danach zu befragen, ob es sich im normativen Rahmen seiner Zeit bewegt, mit den als wichtig erachteten Werten und Tugenden verträgt und ob eine Innovation in das staatliche Gefüge passt. Dabei kann durchaus herauskommen, dass der Rahmen falsch gesetzt ist – die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit zwei Diktaturen zeigt, wie sensibel gerade auch konservative Menschen reagieren, wenn der staatlichen Autorität die moralische Grundlage verloren geht.

Heute ist eine konservative Entscheidung eine, die sich in den bestehenden Ordnungsrahmen des demokratischen Rechtsstaates einfügt. Dieser Rahmen ist veränderlich, steht aber nicht grundsätzlich zur Disposition. Das Bekenntnis zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zur sozialen Marktwirtschaft und zur europäischen Einigung paart sich im besten Sinne mit christlich-humanistischen, aufgeklärt-liberalen Tugenden. Die Bereitschaft zur Veränderung ohne eine grundstürzende Delegitimierung des Ganzen zeichnet das konservative Element in der offenen Gesellschaft aus: nicht Radikalität, sondern die Fähigkeit, bestehende Interessenunterschiede auszubalancieren.

Das setzt viel voraus: gedankliche Offenheit und die Erkenntnis, dass dem Gegenüber die gleiche Freiheit zusteht wie einem selbst; die Einsicht, dass es verschiedene Meinungen und Grundhaltungen braucht, um gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen; und die Erkenntnis, dass der Exklusivitätsanspruch einer einzelnen Denkrichtung, von wie vielen auch immer sie vertreten werden mag, abzulehnen ist. Das zu verinnerlichen und abweichende Meinungen zu tolerieren, hat viel mit Konservativsein zu tun. An die notwendige Offenheit und Toleranz gegenüber dem Anderen muss heute im politischen Alltag und dem bisweilen aus dem Ruder laufenden Meinungsstreit immer wieder erinnert werden.

Neu ist das nicht. 1981 nannte der Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer die „Bewahrung und Sicherung unserer im Kern liberalen und sozialen Republik gegenüber allen politischen Zumutungen [...] antagonistischer und kompromissunfähiger Kräfte [...] das konservative Gebot der Stunde“.

[19] Konservatismus ist von den Zeitumständen abhängig und unterliegt in seiner konkreten Ausprägung selbst dem Wandel. Was progressiv war, kann Jahrzehnte später rückständig oder auch ganz normal erscheinen. Deutlich wird das im Vergleich mit der Weimarer Republik. Wer damals konservativ war, trauerte der Monarchie nach und konnte sich mit der ersten Demokratie auf deutschem Boden nur schwer anfreunden. Die „Vernunftrepublikaner“ sehnten sich insgeheim nach einem „Ersatzkaiser“. Wie sich das äußerte, beschrieb der Berliner Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth. Er stammte aus einer konservativen preußischen Beamtenfamilie, die in innerer Distanz zur Demokratie lebte. Obwohl seine Eltern aus Respekt vor der Obrigkeit zu formaler Loyalität bereit waren, protestierten sie gegen die Weimarer Regierung. Auf sehr diskrete Weise: Sie klebten Briefmarken mit dem Bild von Reichspräsident Friedrich Ebert demonstrativ verkehrt herum auf ihre Post.

Heute wird kein Konservativer die historische Rolle des Sozialdemokraten Friedrich Ebert mehr bezweifeln. Und wer zögert, die von ihm mitgeprägte Demokratie als bewahrenswerte Staatsform zu sehen, ist alles andere als ein Konservativer im hier beschriebenen Sinn.

Wie zeitbedingt Begriffe zur politischen Verortung sind, zeigt auch der Blick auf das Jahr 1972, als ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde: Nach einer Grundgesetzänderung durften zum ersten Mal auch die 18- bis 21-Jährigen ihre Stimme abgeben. Mit Annemarie Renger wählten die Abgeordneten erstmals eine Frau an die Spitze eines bundesrepublikanischen Verfassungsorgans. Beides war damaligen Konservativen hoch suspekt – zu einer Zeit, in der „aufmüpfig“ zum Wort des Jahres gekürt wurde.

Selbstverständlich wandelt sich die plurale demokratische Gesellschaft – und kein Akteur weiß im Voraus, was gut für alle ist. Niemand trifft Entscheidungen für immer. Einschätzungen können sich im Laufe der Zeit überleben oder als falsch erweisen. Wir sind fehlbar. Die offene Gesellschaft erlaubt Fehlerkorrekturen – daher ist sie menschlicher als jede andere Ordnung. Wohin Reformunfähigkeit führt, hat die Geschichte der DDR gezeigt. Die Spitze des sozialistischen Staates und der führenden Staatspartei beanspruchte die absolute Wahrheit für sich: „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.“ Das war reaktionär, obgleich sich die SED als Vorkämpferin der Arbeiterklasse sah. Spätestens seit Beginn der 1980er Jahre war offenkundig, wie marode die Wirtschaft [20] war, ineffektiv und abhängig von Krediten aus dem Westen. Missstände wurden schöngeredet, kritische Stimmen unterdrückt. Am Ende fassten die mit den Zwangsmitteln der Diktatur regierten DDR-Bürger den Mut, aufzustehen und die starrsinnige Führungselite von der Staatsspitze zu verjagen. In der friedlichen Revolution träumten einige von Reformen, andere wollten den Systemwechsel. Auch das Visionäre kann konservativ sein: Viele Protagonisten der friedlichen Revolution hatten in den Jahren der Unterdrückung bürgerliche Traditionen bewahrt. Das zeigt, wie facettenreich es ist, konservativ zu sein. Hinter dem Begriff verbirgt sich Haltung, nicht Ideologie.

Heute erscheinen die Grenzen zwischen den politischen Lagern oft fließend und viele Kampfbegriffe gestrig. Doch spüren wir zugleich, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, die Menschen- und Freiheitsrechte in den europäischen Demokratien zu verteidigen und zu bewahren. Wir müssen der Bedrohung durch das neue, mächtige Nichts etwas entgegensetzen: der digital verstärkten Verneinung unserer politischen Errungenschaften, dem sinnentleerten Konsumwahn, der eklatanten Verantwortungslosigkeit gegenüber den sozialen Bedürfnissen der Menschen und der Verletzlichkeit der Natur. Wenn wir trotz des Gegenwindes, den wir deutlich spüren, gemeinsam entschlossen handeln, können wir dem Wandel eine menschenverträgliche Gestalt geben: Halt statt Leere. Ein neues Ja bauen.

Das Konservative neu denken

Von Winfried Kretschmann

Wir leben in einer Zeit des schnellen Wandels. Klimawandel und Artensterben bedrohen die Grundlagen unserer Existenz. Globalisierung und Digitalisierung pflügen Wirtschaft und Gesellschaft um. Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Gleichzeitig beginnt der Zusammenhalt zu bröckeln. Und Populisten und Autokraten bekämpfen unsere liberale Demokratie von innen und von außen. In einer solchen Situation gibt es großen Orientierungsbedarf. Viele Menschen fühlen sich von all diesen Umbrüchen und ihrem rasanten Tempo überfordert. Sie suchen nach Halt und Sicherheit und fragen: „Worauf können wir uns noch verlassen? Und wie können wir den Wandel so gestalten, dass er nicht gegen uns ausschlägt?“ Es verwundert nicht, dass dabei auch über das Konservative nachgedacht wird. Denn wo, wenn nicht im stürmischen Wandel, macht die Frage „Was ist das Bleibende im Wandel, was müssen wir bewahren?“ einen Sinn?

(1) Ein Kind des Wandels: Das Konservative ist selbst ein Kind des Wandels, eine Reaktion auf die Veränderungen und Disruptionen, die es bearbeiten will. Es kommt – anders als seine historischen Gegenspieler Liberalismus und Sozialismus – weniger als selbstbewusste These und geschlossenes Gedankengebäude daher. Sein Auftritt ist eher tastend und zweifelnd, mehr eine Antithese zu dem, was andere zuvor auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es hat ein großes Gespür für die Kosten des Wandels. Seine Grundhaltung ist der skeptische Einspruch. Das kann man als Schwäche verstehen – oder als Stärke. Es kommt darauf an, welche Antithese aufgestellt, wozu „Nein“ gesagt wird. Und vor allem darauf, welches „Ja“, welcher Vorschlag daraus folgt.

Das Nein eines Joseph de Maistre kann nicht mehr unseres sein. Seine Antithese zur Französischen Revolution war vor allem ein Ja zum Ancien Régime, zum alten Absolutismus, den sich der frühe Konservatismus in einem durchaus reaktionären Sinn zurückwünschte. Anders sieht es bei [22] Edmund Burke aus, dem zweiten Stammvater des Konservatismus. Er stellte sich nicht gegen den Fortschritt als solchen, sondern gegen bestimmte Formen seiner Durchsetzung – gegen Terror und blutige Revolutionen, die mehr zerstören als erschaffen. Burkes Ja war nicht reaktionär auf ein Gestern gerichtet, sondern auf eine vorsichtige Reformpolitik. Es ging um eine pragmatische Verbindung von Bewahren und Gestalten. Und das ist auch heute noch hoch aktuell.

Das Konservative ist nicht leicht zu fassen – auch in der Bundesrepublik nicht. Zwar gilt die Union weithin als Partei, die das „konservative Lager“ repräsentiert. Doch mein Ministerpräsidentenkollege Armin Laschet wies darauf hin, dass das Konservative als Vokabel erst spät ins Unionsprogramm fand und im Unterschied zum Christlichen eigentlich nicht zum Markenkern der Partei gehört. Die Zurückhaltung hat sicher mit den antidemokratischen Traditionen zu tun, die sich nicht zuletzt in der Weimarer Republik mit dem Konservativen verbanden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat man dafür eigens den Sammelbegriff einer „Konservativen Revolution“ geprägt, auch um diese stramm rechten und illiberalen Ideologien wieder salonfähig zu machen. Im Unterschied zu solchen Versuchen verortete die Union ihre Idee des Konservativen fest in der Demokratie. Damit ermöglichte sie einen neuen republikanischen, liberalen und demokratischen Konservatismus. Das ist ein bleibendes Verdienst.

Allerdings hat die Union den Begriff nicht nur zivilisiert, sondern teilweise auch zertrümmert. Wenn Franz-Josef Strauß in den 1960er Jahren etwa sagte: „Konservativ heißt, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren“, dann meinte er damit auch ein blindes Ja zu einem technischen Fortschritt, der etwa von der Atomkraft als dauerhafter Lösung der Energieprobleme träumte. Die bayerische Musikgruppe Biermösl-Blosn hat ein solches Denken in ihrem Song „Tschüss Bayernland“ auf den Punkt gebracht: „Griaß die Gott, Autobahn! Pfüat die Gott, Auerhahn!“ Auerhahn und Ackerland werden vom Unions-Konservatismus ziemlich umstandslos für Autobahn und Spekulant geopfert. Die reflektierende und abwägende Seite des Konservatismus verliert sich dabei in einen naiven Fortschrittsglauben. Und sein „Ja“, das, wofür er einsteht, verkommt immer mehr zu Folklore, zu „Laptop mit Lederhose“. Genau hier liegt ein wichtiger Grund für die aktuelle Ratlosigkeit der Union im Umgang mit diesem Begriff.

[23] (2) Schöpfung bewahren: Dabei wäre guter Rat gar nicht so schwer zu finden. Denn längst schon zeichnet sich eine neue Idee des Konservativen ab, die in die Lücken und Versäumnisse der alten einspringt, vor allem auch mit einer Reflexion auf das, was Fortschritt heute bedeuten kann. Denn angesichts der ungeheuren Auswirkungen unserer modernen Technologien auf unsere Lebensgrundlagen haben wir doch allen Grund, in einem guten konservativen Sinne nachdenklich zu sein. Das hat nichts mit Technikfeindlichkeit zu tun. Aber sehr viel mit einer „Dialektik der Aufklärung“, die uns daran erinnert, wie sehr wir uns anstrengen müssen, damit aus unseren technischen Möglichkeiten auch ein wirklich humaner und nachhaltiger Fortschritt wird.

Das Konservative bestimmt sich heute wesentlich als folgenethische Reflexion. Hans Jonas hat diese Aufgabe mit einer ökologischen Reformulierung des Kantischen Imperativs gefasst: „Handle so, dass die Wirkungen Deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Ein solcher ökologischer Imperativ gehört zum Kernbestand einer neuen Idee des Konservativen. Heute rückt er die große ökologische Doppelkrise, mit der wir konfrontiert sind, ins Zentrum der Politik. Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Und der Klimawandel entscheidet über das Schicksal unseres Planeten. Alle Menschen sind betroffen. Gerade kommende Generationen, die noch gar nicht geboren sind. Wenn wir nicht entschieden umsteuern, werden wir geradewegs in eine katastrophische Zukunft taumeln. Die jungen Menschen, die bei „Fridays für Future“ demonstrieren, haben das im Gegensatz zu vielen Erwachsenen sehr gut verstanden.

„Conservare“ meint heute zuallererst: Bewahren der Schöpfung. Diese Aufgabe ist gewaltig. Sie sprengt auch die Kategorien, mit denen wir das Politische bisher gedacht haben. Klimaschutz ist weder „Links“ noch „Rechts“, sondern für die „Permanenz echten menschlichen Lebens“ schlechthin unabdingbar. Deshalb steht der neue Begriff des Konservativen – wie übrigens auch schon Erhard Epplers „Wertkonservatismus“ – quer zu den alten politischen Lagerbezeichnungen. Man kann wertkonservativ sein und für den Erhalt der Schöpfung streiten, egal, wo im demokratischen Spektrum man sich verortet.

(3) Demokratie und offene Gesellschaft erhalten und gestalten: Das zweite Grundanliegen eines neuen Konservatismus ist der Erhalt der liberalen Demokratie und der offenen Gesellschaft. Denn die sind heute bedroht [24] wie lange nicht mehr. Populisten und Autokraten nutzen die schnellen Veränderungen unserer Zeit und das daraus resultierende Unbehagen für eine demagogische Politik. Sie bekämpfen die Gewaltenteilung und die freie Presse. Sie treten an mit Slogans wie „Take back control“. Sie drängen zurück ins Nationale und weg von der europäischen Integration. Damit legen sie die Axt an unsere politische Gestaltungskraft und unseren Wohlstand.

Ein zeitgemäßer Begriff des Konservativen steht für die liberale Demokratie. Sein „Conservare“ stellt den Schutz und den Erhalt der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie in den Mittelpunkt. Karl Popper und Hannah Arendt haben das Anliegen in einer Kritik am totalitären Denken formuliert. Heute erhalten deren Ansätze eine neue Brisanz. Denn sie zeigen, dass viele von uns nach dem Ende der Blockkonfrontation erneut in einen naiven Fortschrittsglauben verfallen sind. Francis Fukuyamas berühmte These vom „Ende der Geschichte“ ist das bekannteste Beispiel dafür: Das liberale westliche Gesellschaftsmodell habe endgültig gesiegt. In seinem Rahmen werde sich alle weitere Geschichte abspielen.

Ich muss gestehen, auch ich habe die Gefahren, die der offenen Gesellschaft drohen, unterschätzt. Etwas mehr konservative Skepsis gegen vermeintliche Fortschrittsautomatismen hätte uns allen gut getan. Denn Freiheit und Demokratie sind nicht wie ein Ding, das man sich in die Tasche stecken kann, um es zu besitzen. Wir müssen sie aktiv bewahren und immer wieder neu erkämpfen. Wir müssen gesellschaftliche Abwehrkräfte gegen Spaltung und Polarisierung stärken und Heimat schaffen in einem weltoffenen Sinn.

(4) „Politik des Und“: Konservatismus meint nicht nur Bewahren. Es geht ihm auch um das Gestalten des Neuen. Er weiß, dass Zukunft weder in einer linearen Fortschreibung der Gegenwart noch in einem Fortschrittsautomatismus gründet. Und schon gar nicht im Versuch einer Wiederbelebung des Vergangenen. Deshalb formuliert er eine Zukunftspolitik, die Bewahren und Gestalten miteinander verbindet. Sein „Ja“ geht auf eine vorsichtige Reformpolitik. Hier liegt seine dritte große Aufgabe.

Er setzt auf Pragmatismus und Besonnenheit. Und eine „Politik des Und“, die im aristotelischen Prinzip von „Maß und Mitte“ ihren Kompass findet. Dieses Prinzip meint gerade keine halbherzige und unentschiedene Haltung. Und auch nicht das bloß rechnerische Mittel oder gar einen faulen Kompromiss zwischen zwei Positionen. Es geht darum, unterschiedli[25]che Werte und Ansprüche auf kluge und kreative Weise zu verbinden. Etwa Ökonomie und Ökologie. Die „Politik des Und“ weiß, dass eine ökologische Transformation der Industriegesellschaft nicht nur für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen unabdingbar ist, sondern auch unsere Wttbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten und damit unseren Wohlstand im Rahmen einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft sichert.

Entsprechendes gilt für das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit und Selbstbestimmung. Aber Sicherheitspolitik darf die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger nicht über Gebühr einschränken. Sonst zerstört sie gerade das, was sie schützen soll. Auch das Verhältnis zwischen Europa und seinen Regionen gilt es klug auszutarieren. Die neue Idee des Konservativen verteidigt Europa als große zivilisatorische Errungenschaft. Sie steht aber auch für starke und selbstbewusste Regionen und den Anspruch, dass das, was vor Ort entschieden werden kann, auch vor Ort entschieden wird – so, wie das Prinzip der Subsidiarität es fordert.

Das Ja des neuen Konservatismus meint Erhalten und Gestalten in einer humanen Perspektive. Zum Beispiel auch bei der Digitalisierung. Es gilt, die Chancen, die sich aus der digitalen Revolution ergeben, engagiert zu ergreifen. Deshalb treibe ich als Ministerpräsident die Digitalisierung in Baden-Württemberg entschlossen voran. Aber klar ist auch: Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss den Menschen dienen und unser Leben verbessern. Wir dürfen sie nicht als Schicksal betrachten, das uns einfach überkommt, sondern als Gestaltungsaufgabe, die wir mit aller Kraft annehmen müssen. Poppige Slogans wie „Digital first – Bedenken second“ stehen für den alten, blinden Fortschrittsglauben. Stattdessen müssen wir selbstbewusst einen europäischen Weg beschreiten, der unseren Werten und Prinzipien folgt. Denn: Digitalisierung auf Chinesisch meint lückenlose Kontrolle und Konditionierung. Wir wollen aber gerade keine Mischung aus Pawlow und Orwell. Und auch keine Digitalisierung auf Amerikanisch, mit der Übermacht großer IT-Monopole, die die Marktwirtschaft untergraben. Unser Weg in eine humane Digitalisierung und Globalisierung heißt Europa. Joschka Fischer hat recht, wenn er sagt: „Wir werden gehäckselt, wenn wir nicht zusammenstehen!“.

(5) Das Konservative von der Zukunft her denken: Die neue Idee des Konservativen denkt sich von der Zukunft her – und nicht von der Vergangenheit. Sie trauert gerade nicht dem Gestern hinterher, sondern [26] möchte das Morgen gestalten. Sie steht nicht für eine abgeschlossene politische Ideologie, sondern ist eng verwoben mit anderen, ökologischen, sozialen und liberalen Gedanken. Sie gewährt nicht mehr die „festen“ Gewissheiten der alten Weltbilder, doch versinkt sie auch nicht im Beliebigen. Sie hat eine Leidenschaft für die Sache, hält sich an Prinzipien, an Maß und Mitte, pflegt den kritischen Blick für die Folgen und setzt auf demokratischen Ausgleich und Dialog. Sie ist reflexiv und pragmatisch. Sie hält sich an Prinzipien, die die großen Geister aus Philosophie, Wissenschaft, Religion und Aufklärung der Menschheit als universale Werte und Grundlagen des Zusammenlebens eingeimpft haben. Sie gibt Orientierung und Zuversicht im rasanten Wandel der Zeit.

(Der Beitrag geht zurück auf das Buch des Verfassers: Worauf wir uns verlassen wollen. Für eine neue Idee des Konservativen, Frankfurt am Main [Fischer] 2018).

Froschschenkel in Toronto

Von Tilo Schabert

Ende August 2018. Im Cluny Bistro in Toronto, genauer: im Distillery District dort, einem Ensemble von siebenundvierzig Gebäuden hauptsächlich aus Backstein, für industrielle Zwecke im 19. Jahrhundert errichtet, und vor wenigen Jahren aufwendig restauriert. In den Gebäuden befinden sich jetzt Theater, Galerien, Boutiquen, Restaurants. Das Cluny zitiert durch seine Ausstattung die Art Deco-Zeit an. Freunde aus Toronto haben uns am letzten Abend unseres Toronto-Besuchs dorthin geführt.

Beim Anschauen der Speisekarte sehe ich: Froschschenkel! Was! Seit langer, langer Zeit hatte ich nicht mehr an Froschschenkel gedacht. Und wenn sie in einem Restaurant – eher einem französischen, denn einem deutschen – auf der Speisekarte aufgelistet waren, so muss ich das überlesen, nicht weiter beachtet haben. Doch jetzt werfe ich einen Blick auf die Karte, und was ich sehe, nimmt mich gefangen. Vielleicht sind es die Umstände, die Tage in Toronto und zuvor im Norden von Ontario in dem urkanadischen Städtchen Midland am Huronsee. Nichts Erschütterndes, doch Entfremdungen betörender Art. An diesem Abend noch gesteigert durch die Retro-Szenerie des Distillery District. Vieles, das zu entdecken ist, neugierig macht, für sich einnimmt. Dazu verführend, alles andere aus dem Sinn zu verlieren.

Und da nun die Froschschenkel, die sich in die Suggestion dieses Moments einfügen! Durch das, was sie in mir wachrufen. Wie von weitem her jäh gegenwärtig werden die Jugendjahre im Oberschwäbischen, als meine Großmutter gelegentlich Froschschenkel für uns beide zubereitete. Ich schätzte sehr deren feinen Geschmack, so gestehe ich gerne. Sie waren auch etwas Besonderes in einer Zeit, in der es kaum etwas anderes als Sauerkraut, Kartoffeln, Grießbrei und Nudeln zu essen gab. Und das wenige Gemüse und Obst, das der Garten bot. Kein Überfluss, gewiss. Keine industriell aufgezogene Landwirtschaft. Nichts Exotisches von ferne her. Wir lebten nahe und mit der Natur; ihr Leben, allein schon die Jahreszeiten, [28] formte das unsere. Und von Fröschen waren viele da, bei den Weihern in der Umgebung.

Ich bestellte die Froschschenkel. Der Geschmack wie damals. Nein, auf eine Weise intensiver. Das, was in der Imagination schon wachgerufen worden war, verspürte ich jetzt auf der Zunge. Die Erfahrung jenes Lebenskosmos meiner Jugend. Sie war mir ganz offenbar nicht völlig entglitten, wie anders die Welt auch geworden war. Sie konnte geweckt werden, und was in ihr bewahrt war, kam zurück, an diesem Abend in Toronto. Es wäre verkehrt gewesen, die Froschschenkel nicht zu bestellen, trotz der gängigen Meinung in Deutschland: Man isst keine Froschschenkel.

Wieder zuhause, erzählte ich da und dort von meinem Erlebnis. Keine Vorhaltung erfolgte, kein Anpfiff. Unter dem gegebenen Umstand zivilisierter Geselligkeit verbot sich das wohl. Die Reaktionen waren ambivalent, aber es überwog ein gewisses Vergnügen an meiner Geschichte. Sie hatte offenbar etwas Ausgefallenes an sich. Aber da war noch anderes. Die komplexen Reaktionen zeigten mir, dass mein Erlebnis offenbar mehr bedeutete als mir selbst bewusst war.

Es fiel bei den Kommentaren das Wort „konservativ“. Wie das? Das nostalgische Zurückdenken an meine eigene Kindheit und meine Großmutter war damit wohl nicht allein gemeint; die Geschichte löste offenbar Wahrnehmungsresonanzen aus, die aus tieferen Schichten des kollektiven Erinnerns kamen. Was konnte es sein, das bei meiner Erzählung vom Froschschenkel-Gericht zusätzlich aufgerührt wurde? Was war es, das die Assoziation „konservativ“ auslösen konnte und in welchem Sinn war diese zu verstehen? Ich musste über meine Geschichte wohl selber noch einmal nachdenken, um herauszufinden, was in ihr oder mit ihr bewahrt, restauriert oder wiederhergestellt wurde. Es lag nahe, an allgemeine Sinnzusammenhänge zu denken, die mit Fröschen zu tun hatten. Oder, genauer, mit der Bedeutung von Fröschen für die Menschen.

Viele Frösche gab es früher an den Weihern im Oberschwäbischen. Zu viele konnten es werden, so hatte ich hie und da gehört. Und ich las nun davon, dass es nicht selten regelrechte Froschplagen gab. Dann gingen die Menschen dazu über, die Zahl der Frösche zu verringern, um die Natur im Gleichgewicht zu halten, und zusätzlich nutzten sie die Froschschenkel für die eigene Ernährung. Ich kam, so schien mir, auf die Spur einer älteren Frosch-Ökologie. Vielleicht wurde dort, wo die Froschschenkel im [29] Cluny herkamen, dieser Lebenskosmos noch bewahrt, und ich habe ihn mit meiner Lust am Essen bestätigt.

Aber war es wirklich allein der Gedanke an jene Frosch-Ökologie, der mit meiner Geschichte wieder lebendig wurde? Die lebhaften Reaktionen der Zuhörer, und ihr Fragen nach der Bedeutung meiner Erzählung waren auch damit nicht ganz zu erklären. Ich verfolgte also die Erinnerungsspur weiter in die Vergangenheit, zurück in die Zeit, in der Frösche nicht nur eine Naturplage und nächtliche Ohrenplage waren, sondern aufgrund ihrer unbezähmbaren Vitalität in der sakralen Kunst das Böse schlechthin verkörperten – wie die Kirchenornamentik mancherorts noch heute bezeugt. Andererseits war es wohl die atavistische Lebenskraft des Frosches, die in zahlreichen mittelalterlichen und späteren Wappen von vornehmen Familien als Tugend beansprucht wird. Das, was René Girard als Pharmakon wiederentdeckt hat, Monster und verehrungswürdiges Wesen, Gift und Heilmittel zugleich, war also der Frosch. Und auch diese reiche, ambivalente Symbolik öffnete sich wiederum in eine weite Vergangenheitsdimension und führte mich schließlich zu jener Froschplage, von der die Bibel berichtet. Dort, im Zweiten Buch Mose, wird erzählt, dass Moses, um den Pharao dazu zu bringen, das in Ägypten gefangene Volk Israel ziehen zu lassen, mithilfe von Aaron eine Froschplage für das Land heraufbeschwört (2 Mose 7, 26–8, 11). „Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und es kamen Frösche herauf, so dass Ägyptenland bedeckt wurde.“ (8, 2). Der Pharao verspricht, dass er das Volk Israel entlasse, wenn Moses seinen Herrn bitte, die Frösche von ihm und seinem Volk zu nehmen. Dies geschieht; überall verenden die Frösche. Allerdings sind weitere Plagen nötig, bis der Pharao die Israeliten wirklich ziehen lässt.

Was also haben meine Kollegen und Freunde gemeint, als sie meine Geschichte und meine Freude am Froschschenkelgericht als „konservativ“ bezeichneten? Wohl nicht nur, dass ich eine persönliche Kindheitserinnerung kultiviert habe. Haben sie gefunden, dass ich die neue ökologische Maxime, Frösche seien zu schützen, noch nicht internalisiert habe? Oder dass ich die alte Norm beherzigt habe, durch die Dezimierung der Frösche das Gleichgewicht der Natur zu bewahren? Dass ich gar mit meiner atavistischen Freude am Froschmahl noch viel ältere Aspekte der Amphibiensymbolik in die Gegenwart geholt habe, und durch die Froschvernichtung das Böse zu bekämpfen oder durch das Froschessen mir die urtümliche Kraft der Natur anzueignen glaubte?

Der konservativste Satz der Bibel

Von Rainer Maria Kardinal Woelki

Man soll sich ja nie selbst „googeln“ – ich habe es für diesen Beitrag dennoch einmal getan. Wenn man bei Google die Begriffe „woelki“ und „konservativ“ eingibt, gelangt man auf mehr als 20.000 Suchtreffer. Ob mich das zu einem Experten macht, weiß ich nicht. Zumal das Begriffspaar „woelki“ und „liberal“ auf die zehnfache Trefferzahl kommt. Aber vielleicht liegt das wiederum daran, dass besorgte Menschen aus dem konservativen Lager mich für „liberal“ halten. Oder umgekehrt. Wenn Sie den Text weiterlesen, verrate ich Ihnen etwas später den konservativsten Satz der Bibel. Das als kleiner „Teaser“, wie man das im Digitalzeitalter so nennt.

Stefan Reinecke hat 2018 in der Berliner Tageszeitung – einem eher unkonservativen Blatt – die These aufgestellt, dass gerade die Digitalisierung ein Katalysator des Konservativen sein könne. Der „Rückgriff aufs Traditionelle, Erprobte“ könne „ein Reflex unklarer Zukunftserwartungen“ sein. Das ist ein Zusammenhang, den vermutlich jede(r) schon erlebt hat: Neues, Anderes stellt zunächst einmal eine Bedrohung dar – diesbezüglich sind wir Höhlenmenschen geblieben. Und je mehr Neues auf einen zukommt, umso stärker wird der Impuls, im Gewohnten Halt zu finden.

Warum gibt es im US-Bundesstaat Minnesota die Stadt „Cologne“? Weil Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts Auswanderer aus Köln die Stadt gegründet haben, angeführt von Paul Mohrbacher, der 1856 mit seinen Eltern eingereist war. Noch im selben Jahr trafen sich in seinem Haus 19 Familien, um die Heilige Messe zu feiern. Und 1881 wurde dann das amerikanische Köln gegründet. DAS ist für mich konservativ: Hier wird ein Herzenskern zur Bausubstanz, auf der Neues entsteht. Und es ist so menschlich wie zulässig, sich solche Anker zu schaffen.

Schwierig wird es immer dann, wenn ich nur noch das Alte sehe und idealisiere, wenn ich das Leben um mich herum auszuschließen versuche. [32] Sicherlich haben auch viele unserer heutigen Migrationsprobleme damit zu tun, dass Menschen, die zu uns kommen, überfordert sind und sich ihre eigene, zurückgelassene Welt hier bei uns nachbauen, aber sich dann auch darin verschanzen. Und hier wiederum wird dann das Konservative verlassen. „Der Konservative ist kein Reaktionär“, schrieb Jens Jessen 2010 in der ZEIT. „Schon sein Realismus würde es ihm verbieten, verlorene Zustände wiederherstellen zu wollen.“.

Das entspricht auch meiner Auffassung eines gelebten (!) Glaubens: Es gibt Dinge, die nicht mehr in die Zeit gehören – und ich käme nicht auf die Idee, sie restaurieren zu wollen. Und es gibt einen Kern, den ich niemals aufgeben würde. Und der hat mit dem konservativsten Satz der Bibel zu tun. Er steht im Alten Testament, Zweites Buch Mose (Exodus), Kapitel 3, Vers 14: „Ich bin der ,Ich bin da‘.“

Das ist ein Satz mit unglaublicher Wucht und tiefster Ausdruck meines Verständnisses von „konservativ“: Egal, was kommen mag. Egal, wie schwierig oder aussichtslos eine Lage erscheint. Egal, wie verrückt die Welt gerade in den eigenen Augen ticken mag: „Ich bin da.“ Das ist unverbrüchlich. Unabänderlich. „Da passt kein Blatt dazwischen“, wie man in anderen Fällen gerne etwas vorschnell sagt.

Und aus diesem Verständnis heraus bin ich sicherlich ein konservativer Mensch. Ich habe einen Kompass, an dem ich mein Dasein ausrichte, das ist Jesus Christus. Ich verstehe längst nicht alles, was er mir manchmal zumutet. Aber ich glaube zutiefst an sein „Ich bin da“ und weiß, dass ich darin geborgen bin. Und wer eine solche Geborgenheit besitzt, der kann sich auch bewegen. Das ist durchaus auch ein Wesensgehalt des Konservativen: Es gilt, die Änderungen um uns herum wahrzunehmen, zu bewerten und gegebenenfalls auch wertzuschätzen. (Gegebenenfalls und keineswegs immer! Der bereits zitierte Jens Jessen schrieb in seinem Essay auch, Konservatismus sei „eine skeptische Haltung. Er misstraut Fortschrittsglauben und Technik vor allem deshalb, weil er in ihnen menschliche Allmachtsfantasien argwöhnt.“)

Als Christen sind wir aktiver Bestandteil unserer Umwelt, wir gestalten mit und übernehmen Verantwortung. Denn auch das ist konservativ. Der Evangelist Matthäus erzählt die Geschichte vom begeisterten Jünger Petrus, der sich nach einem besonderen Erlebnis an Jesus wendet und vorschlägt: „Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, lass uns hier drei Hütten bauen.“ Doch Jesus will nicht stehen bleiben, er will [33] in die Welt, um noch viele Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Konservativ heißt nicht, stehen zu bleiben.

Winfried Kretschmann, Katholik und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat 2018 ein Buch geschrieben, über das wahrscheinlich nicht jeder in seiner Partei, den Grünen, richtig glücklich ist: „Worauf wir uns verlassen wollen: Für eine neue Idee des Konservativen“, heißt das Werk. Darin formuliert er einen Satz, den ich gut mitgehen kann: „In der heutigen Situation wird das Bewahren der offenen Gesellschaft neben dem Bewahren unserer natürlichen Lebensgrundlagen zur zweiten übergreifenden Aufgabe des neuen konservativen Ansatzes.“.

In unserer Gesellschaft ändert sich in der Tat sehr viel und nur einen Teil davon können wir aktiv mitgestalten. In den USA zum Beispiel läuft seit vielen Jahren – und noch einmal forciert durch den Präsidentschaftswahlkampf 2016 – eine breite gesellschaftliche Debatte über den Verlust der Mittelschicht. Der bürgerliche Mittelstand war in der westlichen Welt, wenn man so möchte, immer auch der Träger von Konservatismus, ein Garant für Stabilität und stetes Wachstum. Ein Volkswirtschaftler in den USA hat einmal eine schöne Definition für die Mittelklasse formuliert: Man sei Bestandteil dieser gesellschaftlichen Schicht, wenn man zwei Kühlschränke besitze: Einen in der Küche, und dessen Vorgängermodell im Keller, für die Vorräte.

Ein Beratungsunternehmen hat über viele Jahre hinweg Angestellte aus der US-Mittelschicht befragt. 2017 kam es zu dem alarmierenden Ergebnis, dass 40 Prozent der Befragten angaben, sie würden von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Und das in einem Land, das kaum soziale Absicherung und kein ausgereiftes staatliches Rentensystem besitzt. Mit anderen Worten: Hier wird einer Schicht, die einmal das Rückgrat an Stabilität der Gesellschaft gebildet hat, ein gutes Maß an Sicherheit genommen. Und wenn einer Gesellschaft auf Dauer diese innere Mitte abhandenkommt, ist das ähnlich schlimm, als wenn ich als Individuum meine Mitte, meinen Anker verliere.

Ein letztes Zitat noch, das mich ebenfalls bewegt. Es stammt von Eugen Gerstenmaier, er war Theologe und CDU-Politiker, Präsident des Bundestages (1954–1969) und auch Mitglied des Kreisauer Kreises, einer Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus. Vor dem Hintergrund eines solch bewegten Lebens schrieb Gerstenmaier: „Konservativ sein [34] heißt nicht, am Vergangenen zu hängen, sondern aus dem immer Gültigen zu leben.“

In diesem Geiste bin ich gerne und dankbar ein konservativer Mensch.

Unterwegs bleiben – Erhaltenswertes bewahren und ausbauen

Von Rita Süssmuth

Konservativ ist heute eine eher negativ als positiv besetzte Zuschreibung. Damit sind eher die Gestrigen als die ZukunftsgestalterInnen apostrophiert. Was hat zu diesem Verfall geführt?

Für mich bildet die Verknüpfung zwischen Tradition und Zukunftsoffenheit zwei Seiten einer Medaille. Und das heißt für mein eigenes Leben: Auf der Suche sein nach dem Woher und Wohin – oder anders gefragt: Was gilt es zu bewahren, was zu verändern? Proklamierte Grundsätze wie: „Wir machen alles neu, Altes gilt nicht mehr, hat zu verschwinden“, löst bei mir mehr Fragen als Zustimmung aus. Die Evolution wird von der Wissenschaft bejaht, die Religiosität skeptisch relativiert oder als irrationaler Mythos säkularisiert.

Zwar sagt unser Grundgesetz in Artikel 4.1: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und des weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“

Und vorher heißt es in Artikel 3: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Es gilt die Gleichheit vor dem Gesetz, denn Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Artikel 1–19, bei denen es um die Grundrechte geht, sind verbindlich, dürfen in ihren Kerngehalt nicht verändert werden.

So verschieden die Gesellschaften in ihren kulturellen Werten sind, sie haben mit ihren Regeln und Traditionen Verbindlichkeiten aufgebaut. Diese bilden die Grundlagen des Zusammenlebens und Zusammenhalts. Veränderungen sind in unserem Grundgesetz möglich, wenn sie nicht gegen die Grundrechte verstoßen.

[36] Dabei handelt es sich um einen Kodex von Werten und Normen von höchster Verbindlichkeit im Zusammenleben von Menschen und im Umgang mit der Umwelt. Es steht die vereinbarte Rechtsnorm gegen Willkür und Gewalt. Das gilt im Grundgesetz in ganz elementarer und herausgehobener Weise in Bezug auf die unantastbare Würde des Menschen, deren Grundlage die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte sind.

Konservativ ist an diesen Festlegungen das, was jede Gesetzgebung zu beachten hat, worauf sie verpflichtet ist, was nicht zur Verfügung (Disposition) steht. In Gesellschaften, die global und national mit so einschneidenden kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen zu tun haben, ist es umso wichtiger, die Veränderungen, die in einzelnen Staaten oder weltweit getroffen werden, mit den ihnen zu Grunde liegenden Werten und Normen nicht preiszugeben, sondern verbindlich einzuhalten (UNO Charta, 1945). Das erfordert mehr denn je strikte Selbstüberprüfung und Begründung bei verfassungskonformen Änderungen.

In diesem Sinne hat das Kriterium der Verfassungskonformität einen sehr hohen Stellenwert. Das beinhaltet aber nicht, einmal getroffene Vereinbarungen nicht zu einem späteren Zeitpunkt neu zu interpretieren – was gilt nach wie vor, was hat sich verändert, was fehlt angesichts grundlegender Veränderungen? Beispielhaft möchte ich hier die Gleichberechtigung von Mann und Frau nennen, aber auch die Kinderrechte, die soziale Gerechtigkeit, den Schutz der Geflüchteten und die Menschenrechtsfragen (70 Jahre nicht erfüllte Umsetzung der Genfer Konvention) Selbstüberprüfung und Verfassungskontrolle betrifft den Einzelnen und die Gesellschaft.

Für mich ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich zunächst einmal selbst zu prüfen: Was bindet mich, womit identifiziere ich mich, was kann ich aus meiner Sicht zum Besseren verändern? Ich selbst verstehe mich zugleich als konservativ und freiheitlich progressiv. Das beruht auf meiner Sozialisation mit den in Kindheit und Jugend zunächst übernommenen Normen und Werten, die sich später dank Erfahrung und kritischer Reflexion durch neu gewonnene Positionen und Werteprioritäten veränderten. Ich bleibe unterwegs mit meiner persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung: fragend, suchend, abwägend, an neuen Problemlösungen arbeitend.

[37] Mein Schritt in eine Partei, die christlich-demokratische Union, hatte wenig zu tun mit konservativ oder progressiv, sondern primär mit Offenheit für Menschen, mit Veränderungsbereitschaft, mit sozialer Einbindung statt Ausgrenzung, Gerechtigkeit und Vertrauen in Menschen. Das betraf nicht nur die Geschlechterfrage, sondern entscheidend war für mich die Frage, was im sozialen Selbstverständnis, im Umgang mit Andersdenkenden und Anderslebenden, mit Migranten und Geflüchteten zu verändern ist.

Mein Kernanliegen ist und bleibt Respekt voreinander, Lernen vonund miteinander, Beteiligung und Zugehörigkeit statt Ausgrenzung. Wir Menschen verfügen nicht über absolute Wahrheiten, aber in unserem Leben geht es um Sinnsuche und Aufgabenverständnis, um Miteinander und eine nicht endende Gesprächsbereitschaft sowie verantwortungsvolles und befreiendes Handeln.

Meine Entscheidung für die CDU hat gewiss viel zu tun mit meinem Aufwachsen in einer christlich sozial engagierten Familie. Zur kleinen ,Rebellin‘ bin ich erst durch eigene Entwicklungs- und Überzeugungsarbeit gekommen. Das war nie fehlerfrei, aber dabei habe ich viel gelernt, insbesondere in Krisensituationen. Meine Vorstellungen stießen oft auf Widerstand. Aber aufgeben aus mangelndem Mut – das widersprach mir. Scheitern, auch das Auftreten von Widerständen, setzten bei mir Energien frei, vor allem wenn es sich um existenzielle Fragen handelte, die von der Würde der Person, der Teilhabe oder Ausgrenzung von Menschen handelten.

Zutreffend ist, dass meine Entscheidung für diese Partei wesentlich geschuldet war durch das Denken und Handeln der stets hoch engagiert kämpfenden Persönlichkeit Heiner Geißlers. Das schloss seine verletzenden verbalen Angriffe nicht aus. Aber er entschuldigte sich auch, gestand seine Härten auch als Fehlverhalten ein. Er war konservativ als ständiger Aufklärer und bestand auf den humanitären und christlichen Werten, die unsere Stärke ausmachen könnten. Er hatte diesen offenen Blick für überfällige Veränderungen. Sei es in in Fragen der Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung und Gewalt oder strukturellen Veränderungen im Familien- und Arbeitsleben beider Geschlechter.

Über lange Zeit war es meine Überzeugung, dass das wissenschaftliche Denken und Handeln nicht mit parteipolitischen Positionen zu verbinden sei. Das erfordert Unabhängigkeit, Freiheit, Sachorientierung, d. h. eine [38] fragende, suchende Haltung, ein reflexives selbstkritisches Denken, eine Offenheit für Erkenntnisse und Meinungsvielfalt. Ich hatte zunächst von meinem Vater gelernt: Bedenke stets, wie Sokrates schon sagte, dass der Andere, der Andersdenkende und Überzeugte auch recht haben kann – ein Grundsatz, der mir in der späteren parteipolitischen und parlamentarischen Arbeit besonders wichtig war. Es ist möglich, häufiger als gedacht, dass sich das wissenschaftliche und politische Denken miteinander vereinbaren lassen. Aber jeder muss für sich um die Grenzen wissen und sich dessen bewusst werden.

Ich fragte mich oft, wer oder was in und an mir ist konservativ? Ich engagierte mich für längst überfällige Veränderungen, die die von Menschen benötigten positiv überdauernden Wertebezüge implizierten.

Aber ich war doch gerade in diese Partei eingetreten, weil ich christliches Denken und Handeln unterstützen wollte. Andererseits war mir bewusst, dass es um grundlegende Veränderungen in den speziellen Ansprüchen einer christ-demokratischen Partei ging. Das betraf den Umgang mit Nicht-Christen, das Geschlechterverhältnis, insbesondere die Rollen von Mann und Frau, die gelebte Werthaltung zu Menschen, die anders sind, sei es in ihren geistigen und politischen Positionen, in ihren thematischen Prioritäten.

Ich bin in meinem Denken und Handeln für Offenheit, neue Erkenntnisse, nicht aufhören zu lernen, mich öffnen für neue Blick- und Argumentationsrichtungen. Bildungshunger treibt mich an, das wünsche ich allen Menschen. Dazu gehört eben auch, die eigenen Positionen, Einstellungen und Haltungen kritisch zu hinterfragen, offen zu bleiben für den Austausch mit gegenteiligen Positionen und Haltungen.

Konservativ zu sein, beinhaltet die Fähigkeit, die je eigene Vergangenheit nicht auszublenden und das eigene Leben mit seinen Schwächen und Stärken zu verändern. Kulturelles und menschliches Versagen, das auch zu unserer Geschichte gehört und aufgearbeitet werden musste, hat nicht nur einseitig Demütigung und Schwächung, sondern gerade auch Neuorientierung, Stärkung im Einsatz für Menschenwürde und Hilfe für Menschen in Not zur Folge. Die neuen Einseitigkeiten – Nationalismus, Antisemitismus, Diskriminierung bis hin zur individuellen sowie kollektiven hasserfüllten Menschenverachtung – fordern uns heraus.

Wir haben in unserem Land aus der Vernichtung humaner Werte im Nationalsozialismus viel gelernt, sind aber, wie sich aktuell erschreckend [39] zeigt, vor Rückfällen nicht geschützt. Nicht alle sind bereit zu lernen, sich zu engagieren für Mensch und Umwelt. Wieder ist die kalte Abwehr gegenüber Fremden, Armen und Ausgegrenzten unterwegs mit all ihren Gefahren; sie bedrohen erneut unsere kulturelle Identität, unser menschenachtendes Selbstverständnis.

Gerade Deutschland hat national und global Zeichen gesetzt und setzen müssen für einen Neuanfang, der Rückkehr zu den Werten, die für Europa und die Welt heute wichtiger sind denn je. Unsere Zukunft ist nicht mit wieder erstarktem nationalem Egoismus, nationaler Überheblichkeit, mit Abschottung und Alleingängen, schon gar nicht mit verstärkter Militarisierung erfolgreich zu schaffen, sondern nur durch Abbau der neuen Polarisierungen und Feindseligkeiten sowie erfolgreicher Verhandlungsund Aushandlungsbereitschaft. Wir können mehr leisten als wir gegenwärtig tun. Das betrifft unsere theoretische und praktische Leistungsfähigkeit, unsere Wettbewerbs- und Solidaritätsleistungen und vor allem unsere Rückkehr zur Sorge für den Erhalt des Geschenkten und Geschaffenen mit Zuwachs an sozialer Gerechtigkeit und geringerer gesellschaftlicher Spaltung.

Holt den Menschen und die Menschlichkeit in das Zentrum unseres gesellschaftlichen Handelns zurück. – Das ist zugleich eine bewahrende, sprich konservative und zukunftsbezogene Haltung. Was mich ermutigt, ist zum einen ein wichtiger Teil der jüngeren Generation mit ihrer verantwortlichen ökologischen und sozialen Zukunftshaltung, ihren originellen neuen Gestaltungsideen, ihrer Tatkraft trotz Zukunftsängsten. Gewiss gibt es zu viele Ich-Menschen, Gleichgültige und Tagträumer, die sorgendes Handeln den anderen überlassen. Was stärkt, ist das Solidaritätshandeln von jenen, die Menschenleben und die Umwelt retten, Bedrängten und Armen helfen, seien es Einheimische oder Geflüchtete. Das bewerte ich im positiven Sinn als konservativ, bewahrend und aufbrechend.

Evolution – konservativ und kreativ

Von Wolf Singer

Die Evolution, oder genauer, die biologische Evolution, so wird gesagt, sei konservativ. Gemeint ist damit, dass Bewährtes von Generation zu Generation weitergegeben und bewahrt wird. Falls wir mit der Selbstzuschreibung, die Krone der Schöpfung zu sein, zufrieden sind, sollte das Adjektiv „konservativ“ also mit einer positiven Konnotation versehen sein. Aber die Evolution war zugleich kreativ. Seit geraumer Zeit wissen wir, dass auch der Zufall seine Hand im Spiel hatte. Und was noch schwerer wiegt, dass es die Fehler waren bei dem Versuch, das Bewährte weiterzugeben, die für Vielfalt sorgten. Fehlbarkeit erst stellte das Repertoire zur Verfügung, aus dem sich die Selektion bedienen konnte, um die auszuwählen, die am besten mit den Fährnissen der Welt umgehen konnten. Keines vorausschauenden Plans hatte es bedurft, um die gegenläufigen Prozesse, das Bewahren des Bewährten und dessen fehlerbehaftete Konservierung so miteinander zu verschränken, dass es im Rückblick so aussieht, als handele es sich um einen zielgerichteten Prozess, dessen Ergebnis gewollt war.

Im Nachhinein mag man beklagen, dass es für eine Reihe der zu bewältigenden Probleme vermutlich elegantere Lösungen gegeben hätte, wäre von vornherein klar gewesen, was mit diesem gewaltigen Aufwand erreicht werden sollte. Dass uns einiges an den Produkten der Evolution suboptimal erscheint, hat wiederum mit der konservativen Natur des evolutionären Prozesses zu tun. Das jeweils Neue musste in das bereits Vorhandene eingebaut werden, musste auf Erreichtem aufbauen. Verwehrt war der Befreiungsschlag aus den Fesseln des Bestehenden, der radikale Sprung zurück zum Neuanfang.

Umso erstaunlicher ist, was diesem ungerichteten, auf fortwährendem Versuchen und Irren beruhendem Prozess gelungen ist: Die Hervorbringung von Systemen, deren Eigenschaften alles in den Schatten stellen, was Ingenieurskunst zu bewerkstelligen in der Lage ist. Technische Systeme mögen zwar durch Nischenbegabungen beeindrucken, aber es fehlt ihnen [42] an der Fertigkeit, über die jede Stubenfliege verfügt: ein autonomes Dasein zu organisieren und den Unbillen einer gefährlichen Welt zu trotzen. Sollten wir mit dem Erreichten zufrieden sein oder es gar wertschätzen, so sollten wir auf evolutionäre Strategien setzen.

Der Grund für das beträchtliche kreative Potenzial solcher Prozesse ist, dass sie sich selbst organisieren, genauso wie die Systeme, die sie hervorbringen. In beiden Fällen haben wir es mit Interaktionsgeflechten zu tun, die eine extrem komplexe Dynamik aufweisen. Fachleute sprechen von hochdimensionaler, nicht-linearer Dynamik – und diese ist Voraussetzung für Selbstorganisation. Bemerkenswert ist, dass diese sich selbst organisierenden Systeme mit Eigenschaften aufwarten, für die wir keine rechte Intuition entwickeln können, obgleich wir von ihnen allseits umgeben sind und selber dazu zählen. Ihre zukünftigen Zustände können nicht verlässlich prognostiziert werden, selbst wenn alle Ausgangsbedingungen bekannt sind. Entsprechend lässt sich nur mit begrenzter Wahrscheinlichkeit angeben, wie sich Eingriffe in die Systeme auf ihre weitere Entwicklung auswirken werden.

In der Regel reagieren solche Systeme widerspenstig auf Versuche, sie zu lenken. Für sich betrachtet wären das keine sonderlich sympathischen und vertrauenswürdigen Eigenschaften, gäbe es da nicht auch noch eine weitere, sehr kostbare Qualität. Systeme, die sich selbst organisieren können, sind resilient gegenüber Störungen, die ihr Gleichgewicht bedrohen. Sie besitzen „selbstheilende“ Mechanismen. Sie entziehen sich dadurch zwar der Kontrolle von außen, aber finden eigenständig Lösungen, um sich zu stabilisieren. Sie sind kreativ. Sie können von sich aus vormals Unverbundenes in Beziehung bringen und unverhofft neue Zustände annehmen. Deshalb ist es unmöglich, solche Systeme am Reißbrettzu entwerfen. Konstrukteure können allenfalls allgemeine Regeln vorgeben, die Selbstorganisation begünstigen, aber dann muss den Systemen die Gelegenheit gegeben werden, sich selbst weiterzuentwickeln. Eine vorausschauende Planung stabiler Endzustände ist nicht möglich.

Die bemerkenswerte Tendenz der Evolution, immer komplexere Systeme hervorzubringen, hat vermutlich zwei Gründe. Zum einen ist es der zunächst paradox anmutende Umstand, dass zunehmende Komplexität mit erhöhter Resilienz einhergeht – vorausgesetzt, die Architektur der Systeme begünstigt Selbstorganisation. Zum anderen ist es die konservative Natur evolutionärer Prozesse. Wenn Bewährtes bewahrt und auf dem Vor[43]handenen aufgebaut werden muss, wenn radikales Zurücksetzen und Neuanfang nicht möglich sind, dann kann Neues nur durch Hinzufügen entstehen. Nur durch zusätzliche Strukturen können bereits entwickelte Funktionen miteinander verknüpft und neue Leistungen hervorgebracht werden.

Was bedeuten diese Einsichten für unser Handeln?

Die Parallelen mit Systemen, die wir seit Beginn der kulturellen Evolution hervorgebracht haben und deren Dynamik wir durch unser Handeln aufrechterhalten, sind unverkennbar. Auch soziale, politische und wirtschaftliche Systeme sind hochvernetzt, weisen eine stark nicht-lineare Dynamik auf und verfügen deshalb über die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren.

Auch diese Systeme wurden, abgesehen von einigen gescheiterten Versuchen, nicht auf dem Reißbrett konzipiert. Ihnen liegt kein Masterplan zu Grunde, sondern sie haben sich nach Prinzipien entwickelt, die den evolutionären nicht unähnlich sind. Deshalb sind sie, trotz aller Mängel, erstaunlich stabil und fehlertolerant. Entsprechend sollten wir behutsam mit ihnen umgehen. Bewährtes bewahren – ein gewisses Maß an Konservatismus – ist vermutlich nicht falsch. Kritisch zu beäugen wäre demnach die weit verbreitete Annahme, die Systeme ließen sich durch dirigistische Maßnahmen dazu bringen, sich auf vorher bestimmbare Endzustände hin zu entwickeln. Meist wird es wegen der Widerspenstigkeit und Kreativität dieser sich selbst organisierenden Systeme anders kommen als vorhergesagt und beabsichtigt. Misstraut werden sollte deshalb streng hierarchischen Strukturen und Verheißungen, durch kluge Pläne oder drastische Eingriffe alles zum Besseren wenden zu können. Überbeanspruchung der selbst-stabilisierenden Kräfte oder gar Zerstörung ihrer Grundlage durch Vernichtung horizontaler Interaktionsgeflechte führt meist zu katastrophalen Systemzusammenbrüchen.

Nun können wir nicht umhin, handelnd die Geschicke unserer Lebenswelt zu gestalten. Nach welchen Kriterien aber sollen wir unser Handeln ausrichten, wenn uns verwehrt ist, die langfristigen Konsequenzen unseres Tuns erkennen zu können, wenn wir uns als Komponenten von Systemen begreifen, die wir durch unser Handeln in Bewegung halten, deren Entwicklungstrajektorien aber grundsätzlich unvorhersehbar sind? Fraglos werden wir die Maximen moralischen Handelns bewahren und verteidigen – auch das eine konservative Strategie –, welche die Menschheit im [44] Laufe der kulturellen Evolution entdeckt und als Leiden minimierend erkannt hat. Fraglos werden wir auch zu vermeiden suchen, was voraussagbare Systemzusammenbrüche bewirken kann. Klimawandel und Artensterben stehen hier pars pro toto für eine Fülle wissenschaftlich belegter Gefahren.

Also bleibt uns nur vorsichtiges Ausprobieren – nach bestem Wissen und Gewissen kleine Änderungen vornehmen, die jeweiligen Konsequenzen wachsam und in kurzen Intervallen überprüfen, Bewährtes bewahren, die Folgen von Irrtümern schnellstmöglich beseitigen und im Übrigen auf die Stabilität selbstorganisierender Systeme vertrauen. Um dieses Vertrauen zu rechtfertigen, müssen aber Systemarchitekturen gefördert und Verhaltenskodizes eingehalten werden, welche Selbstorganisation begünstigen. Durch kollektive Erfahrung erworbene und zum Teil auch wissenschaftlich belegte Kriterien hierfür gibt es. Nicht wenige finden sich in der Verfasstheit moderner Demokratien und in normativen Ordnungen gespiegelt. Verfahren zur Erzeugung von Veränderungen, zur Korrektur von Irrtümern und zur Bewahrung des Bewährten sind durch den Gang zur Urne implementiert. Gut wäre, wenn allen, Gewählten und Wählern, bewusst wäre, dass sie gemeinsam am Ausprobieren sind, an einem Würfelspiel teilnehmen, Irrtum in den Prozess eingeschrieben ist und Bewahren des Bewährten nur dann eine Tugend ist, wenn die Bereitschaft besteht, Irrtümer einzugestehen und Unbewährtes fallen zu lassen.

Konservativ sein nach dem Ende des Konservatismus

Von Jörn Leonhard

Friedrich Nietzsche war sich sicher: Alle Begriffe, „in denen sich ein ganzer Prozess semiotisch zusammenfasst, entziehen sich der Definition“. Definierbar sei nur das, „was keine Geschichte“ habe. Gilt auch für den Konservatismus dieser Satz, mit dem Nietzsche die Konkurrenz vieler unterschiedlicher Definitionen zum Ausgangspunkt für sein Verständnis politisch-sozialer Grundbegriffe seiner Gegenwart machte? Nähert man sich einer Antwort auf diese Frage, dann drängt sich eine historische Betrachtung auf – zumal für den Konservatismus die Selbstbegründung aus der Geschichte, der Rekurs auf organische Entwicklungsprozesse statt apriorischer Neusetzung, selbst so große Begründungsrelevanz besitzt.

In seinem großen Werk über Konservatismus: Geschichtlicher Gehalt und Untergang konstatierte Panajotis Kondylis 1986, dass der Konservatismus als historisch belegtes und theoretisch präzisiertes Phänomen in der Gegenwart erledigt sei. Nach dem Auslaufen der beiden bestimmenden Basiskonflikte, des anti-absolutistischen Konservatismus als Widerstand gegen das Vordringen des frühmodernen Staates bei gleichzeitigem Festhalten an der organisch gewachsenen, natürlichen und vorstaatlichen „societas civilis“ sowie des gegenrevolutionären Konservatismus mit dem Versuch, die „societas civilis“ unter den Bedingungen der aus den Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts resultierenden demokratischen Grundforderungen zu reformulieren, sei es danach nur noch um die Auflösung des Konservatismus und die Verteilung seiner Erbschaften gegangen.

Einerseits überwand Kondylis mit seinem Zugriff die mit Karl Mannheim verbundene und häufig zitierte Unterscheidung zwischen einem bloßen vormodernen „Traditionalismus“ und einem aus der Auseinandersetzung mit dem Erbe der Französischen Revolution entstandenen, gleichsam modernen Konservatismus. Andererseits haftet dem Argumentationsgang etwas Dogmatisches an, das den Formwandel des Konservativen auch [46] unter sich wandelnden historischen Umständen negiert. Dass der Begriff ein entscheidender Anker im ideologischen Spektrum bis in die Gegenwart geblieben ist und sich die Diskussion um seinen Gehalt vor dem Hintergrund scheinbarer ideologischer Beliebigkeit und sprachlich-semantischer Verflüssigung bei gleichzeitiger Orientierungskrise derzeit so intensiviert, passt jedenfalls schlecht zu Kondylis’ Diktum, dass es heute allenfalls noch darum gehe, überkommene konservative Gemeinplätze mit neuen Inhalten zu füllen.

Zumindest im Blick auf diese polemische Einschätzung teilt der Konservatismus das Schicksal des Liberalismus. Nachdem in vielen Gesellschaften Parlamente, Verfassungsstaat und Bürgerrechte als dessen Kernforderungen erfüllt worden sind, bleibt der Begriff, nunmehr von parteipolitischer Bestimmung emanzipiert und gleichsam universalisiert, eine wichtige Bezugsgröße des politischen Diskurses: als Haltungsbegriff, als Modus, wenn auch nicht mehr im Sinne eines dezidierten und trennscharfen politisch-sozialen Programms. Wie man liberal auch nach dem Ende des Liberalismus sein kann, so auch konservativ nach dem Auslaufen des Konservatismus.

Dieser Prozess verweist auf die dramatischen Veränderungen im 19. Jahrhundert, als sich die Bedingungen politischer und sozialer Gestaltung fundamental veränderten. Als die Politik aufhörte, das Arkanum von Hof, Kirche oder einer ständisch verfassten Minderheit zu sein, entstanden in den europäischen Gesellschaften neue Foren und Medien, deren Dynamik weit über Verfassungen und Parlamente hinauswies und eine politisch kommunikationsbereite Öffentlichkeit entstehen ließ. Mochte die Revolution von 1848/49 im engeren Sinne scheitern, so dokumentierten die Jahrzehnte danach den Erfolg dieser Partizipations- und Kommunikationsrevolution. Auf die Entstehung politischer Massenmärkte in zunehmend medial integrierten Gesellschaften mussten die politischen Eliten seit den 1850er Jahren reagieren. In Frankreich setzte Louis Napoleon 1851/52 auf eine Mischung aus einem gegen die sozial-egalitäre Revolution gewandten Ordnungsversprechen, einem positiven Revolutionsmythos und einer autoritären Regierungspraxis. In Italien suchte Camillo Cavour als Premierminister des Königreichs Sardinien-Piemont, den Einfluss seiner Heimat als italienische Staatsnation zu erweitern und die radikal-demokratische Bewegung Giuseppe Garibaldis einzudämmen, indem er die Schaffung eines italienischen Nationalstaats durch Plebiszite in den einzelnen Territorien absichern ließ. Otto von Bismarcks Politik schließlich, die [47] sich als preußisch-konservativ ausgab, in den Instrumenten aber revolutionierende Züge annahm, bildete die veränderten Kontexte einer Neubestimmung des Konservativen geradezu idealtypisch ab: Neben seinem persönlichen Selbstverständnis als Lehnsmann des preußischen Königs stand die Zerschlagung des Königreichs Hannover und die Depossedierung einer jahrhundertealten Dynastie auf dem Wege zum kleindeutschen Nationalstaat 1867, neben der Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1867/71 das Vertrauen auf die negative Integration der deutschen Gesellschaft durch Ausschluss der angeblichen Reichsfeinde, seien es die Katholiken im Kulturkampf oder die Sozialisten.