Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaturas

- Sprache: Spanisch

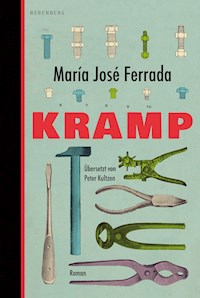

El día que el hombre llega a la Luna, D empieza a trabajar como vendedor viajero de productos de Kramp: clavos, serruchos, martillos, picaportes y mirillas. Comienza también entonces la educación paralela de su hija, M. Convertida en ayudante y cómplice, se salta las clases a espaldas de su madre para acompañar a D en sus viajes, descubriendo un precoz sentido comercial y un talento inesperado para la picaresca mientras recorren los pequeños pueblos del sur chileno, un territorio plagado de fantasmas. María José Ferrada (Chile, 1977) es periodista y escritora. Sus libros infantiles han sido publicados en ocho países. "Kramp", su primera novela, ha sido la primera obra en ser galardonada con los tres reconocimientos literarios chilenos de mayor prestigio: el Premio a la Mejor Novela del Círculo de Críticos de Arte, el Premio a las Mejores Obras del Ministerio de Cultura (categoría novela) y el Premio Municipal de Literatura de Santiago.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 82

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

María José Ferrada

Kramp

Índice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

Créditos

Para D.

«Aún me debes doscientos dólares.»Addie a su padre, en Luna de papel.

I

D comenzó su carrera vendiendo artículos para ferretería: clavos, serruchos, martillos, picaportes y ojos mágicos para puertas, marca Kramp.

Cuando por primera vez salió con su maletín de la pensión en la que vivía, no se atrevió a entrar a la ferretería principal de la ciudad, que en ese entonces era un pueblo, hasta haber pasado frente a ella treinta y ocho veces.

Ese primer intento de venta coincidió con el día en que el hombre pisó la Luna. Los vecinos se juntaron a ver el alunizaje en un proyector que el alcalde sacó desde el balcón de su oficina, y que lanzó la imagen sobre una sábana blanca. Como no había audio, de fondo tocó la banda de los bomberos.

En el momento en que D vio a Neil Armstrong dar el paso hacia la Luna, pensó que, con decisión y el traje adecuado, todo era posible.

Así que al día siguiente, al finalizar el paseo número treinta y nueve, entró a la ferretería, con los zapatos más lustrados que se vieron en la historia de la ciudad, a ofrecer al encargado los productos Kramp. Clavos, serruchos, martillos, picaportes y ojos para puertas. No vendió nada, pero le dijeron que volviera a la semana siguiente.

D fue a tomar un café y anotó en una servilleta: toda vida tiene su alunizaje.

Cuando, más tarde, D le contó a su padre que el hombre había llegado a la Luna, este le dijo que eso era una soberana farsa, que Dios había creado al hombre con los pies en la tierra y sin alas, y que todo lo demás eran mentiras del presidente de Estados Unidos.

Como fuera, a la semana siguiente D dio un paso en nombre de su propia humanidad: vendió media docena de serruchos y una de ojos para puertas. Al salir de la ferretería con su pedido dentro del maletín, sintió que toda felicidad, grande o pequeña, merecía ser proyectada en la plaza de una ciudad.

II

Durante las semanas siguientes, D llevó hasta el Registro de Viajantes tres fotografías y cuatro escudos. Quince días después estuvo listo su carnet, n° 13709.

Con el carnet en el bolsillo y un ahorro equivalente a la comisión por 2.356 serruchos, 10.567 clavos, 3.456 martillos, 1.534 ojos mágicos, compró una Renoleta. Montado en ella, comenzó a recorrer los pueblos cercanos siguiendo los consejos de un viejo vendedor. En realidad se trató de un consejo y una afirmación.

El consejo:

—Al llegar a un pueblo, lo primero que tienes que hacer es buscar la cafetería central y el hotel donde se quedan los demás vendedores viajeros. Por lo general, quedan en la misma cuadra de la plaza y el bar.

(Ahí se encontraría con los que en adelante serían una especie de familia flotante. Una familia sin parientes y, por lo mismo, más soportable que cualquier otra.

El vendedor de plásticos chinos.

El vendedor de lapiceras Parker.

El vendedor de colonia inglesa.

Y todos los demás.)

Afirmación:

—Todos los pueblos son iguales: unos malditos pueblos de mierda.

Es su naturaleza y contra la naturaleza de las cosas no hay nada que se pueda hacer.

III

Poco a poco, D comenzó a construir su propia epistemología. Y lo primero que hizo fue separar los sucesos de la vida humana en dos grupos: los probables y los improbables.

Era probable que esa semana visitara a diecisiete clientes. Era probable que diez de ellos le hicieran una compra. Y era probable que lloviera, porque era invierno.

Era improbable, y esto D lo repetía mirándose al espejo, que una casa construida en un 80% con productos Kramp se viniera abajo en caso de haber un terremoto o un tornado.

Y era improbable que por haber paro de buses una mujer estuviera haciendo dedo para llegar a la universidad, justo en la esquina por la que pasaría la Renoleta de D.

Fue justamente eso fue lo que sucedió el 13 de noviembre de 1973.

A D le pareció que la mujer era la más hermosa del mundo. Y a la mujer, que hacía un tiempo que no se reía, le pareció que D era hablador y divertido.

Un año más tarde, el 13 de noviembre de 1974, se casaron.

Al salir del Registro Civil, D le pidió a la mujer que lo esperara un segundo y fue a conseguir una servilleta donde anotó lo que acababa de pasar (su boda) en una subcategoría de la clasificación de las cosas que bautizó como «hechos realmente improbables»(«todos aquellos fenómenos que nos hacen pensar en la existencia de algún tipo de dios»).

IV

D y la mujer hermosa construyeron una casa con productos Kramp y, tiempo después, tuvieron una hija a la que llamaron M. Yo soy M.

A poco andar, mis padres diseñaron un plan de aprendizaje que me permitió conocer las cosas que un niño —una niña, en este caso— necesitaba para vivir en el mundo.

Así, comencé con una temprana clasificación de las cosas.

El primer año de vida supe, por ejemplo, que hay algo que se llama día, algo que se llama noche y que todo lo que pasa en una vida cabe dentro de una de esas dos categorías.

El segundo año aprendí a mirar por la ventana. Mis padres me dijeron que a lo largo de mi vida ganaría y perdería muchas cosas. No debía preocuparme: el mundo siempre seguiría estando ahí afuera.

El tercer año supe de la existencia de las personas. También usaron la ventana para explicarme que las personas se clasifican en personas de verano y personas de invierno. Sigo sin entender lo que esto quería decir.

El cuarto año de vida salí al patio de mi casa y vi las luciérnagas. Decidí que ese sería un recuerdo propio e inclasificable. Las luciérnagas que no paraban de brillar.

V

A los siete años (era un día primaveral, lo sé porque mi mente tiñe insistentemente ese recuerdo de luz amarilla) escuché por primera vez la historia del alunizaje y su moraleja: con los zapatos bien lustrados y el traje adecuado, todo es posible. Y, creo que para prevenirme sobre la naturaleza de la vida, D agregó que también era necesario tener un poco de suerte.

Esa misma tarde limpié mis zapatos de charol con una escobilla, me puse un vestido verde que combiné con calcetines verdes y decidí que sería la ayudante de D.

Salí al patio, encendí un cigarrillo y aspiré lentamente. Lo había robado de la cajetilla de D, que por las noches se quedaba dormido, fumando frente al televisor.

VI

Había heredado de D una capacidad fuera de lo común para la insistencia. Así que una semana más tarde nos subimos a la Renoleta —que ahora tenía en ambas puertas un logo de los productos Kramp— y partimos a un pueblo vecino.

Cuando llegamos y nos estacionamos al costado de la plaza, D me dio algunas instrucciones:

1. Que sonriera.

2. Que si me aburría podía ir a caminar, sin salir de la cuadra.

3. Que agradeciera si los encargados de la tienda me regalaban un chocolate o lo que fuera.

Y me prometió que si vendíamos o cobrábamos la venta del mes anterior, al final de la tarde iríamos a la cafetería.

Visitamos tres almacenes que vendían los productos Kramp y también chocolates, juguetes, botones, revistas, colonias y paños de cocina. Ya en los primeros viajes pude observar que los objetos, creados para los fines más diversos, establecían en las tiendas de los pueblos una especie de hermandad. Desde ese tiempo me viene la costumbre de buscar en las vitrinas objetos sin relación aparente y pensar que, si la encuentro, tendré un día de suerte (un lápiz de madera estaba conectado con una manilla de metal, porque la manilla, algún día, sería puesta en una puerta. Una puerta de madera. Lápiz-madera, madera-puerta. Suerte).

Esa tarde vendimos trescientos serruchos y cobramos dos ventas del mes anterior.

También me regalaron una revista de puzles y un tarro de piña que agradecí.

Al terminar la tarde fuimos a la cafetería. Y así, comenzamos nuestra sociedad.

VII

Todo lo que siguió fue posible gracias a que mi madre estaba ausente. No porque saliera mucho de la casa, sino porque una parte de ella había abandonado su cuerpo y se resistía a volver.

Tal vez ese fragmento de mi madre era astronauta y había sido en uno de esos viajes al espacio donde se había cruzado con D (que desde el alunizaje tenía la costumbre de mirar al cielo cada tanto) y decidido que su parte que sí regresaría se quedara con él. O mejor dicho, con nosotros.

Pero los aterrizajes no son fáciles, y en el suyo, mi madre había perdido la mitad de la visión del ojo izquierdo.

Por ese punto ciego comenzaría a pasar lo que llamé mi «doble vida».

Una madre entera lo habría notado.

¿La convertía eso en una irresponsable?

Creo que no, creo que más bien la vida había sido un poco irresponsable con ella.

VIII

Comencé a considerar que los viajes, que por lo general duraban un día entero, eran una asignatura práctica que funcionaba como extensión del colegio.

El acuerdo al que habían llegado D y mi madre consistía en que podía ejercer de ayudante solo después de las clases y en vacaciones. Y que sin importar qué día fuera, teníamos que estar de vuelta a las nueve de la noche.