6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Russisch

Лето 1872 года. Невиданное бедствие обрушивается на тихий уездный городок: мертвые начинают восставать из могил. Ходячие мертвецы готовы заживо сожрать всякого, кто встанет у них на пути. Но их появление в городе — не случайность. Воевать с нежитью и доискиваться, кто вызвал ее нашествие, выпадает девятнадцатилетнему Ивану: прямодушному и неискушенному в жизни купеческому сыну. Восстание живых мертвецов как-то связано с загадочной смертью его предка — купца-миллионщика Алтынова. И теперь молодой наследник алтыновского дела должен будет распрощаться с ролью Иванушки-дурачка, которую он всегда играл. Иначе ему не выжить и не спасти тех, кого он любит… Если вам по душе мрачные тайны, головокружительные приключения и схватки с нежитью, то эта книга создана для вас!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

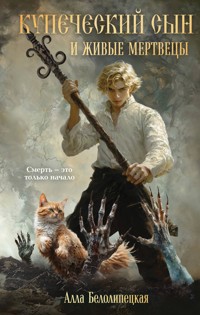

Алла Белолипецкая Купеческий сын и живые мертвецы

Иллюстрация на переплете Ольги Саохелал

Карта на форзаце Евгении Лукомской

Во внутреннем дизайне использованы элементы оформления: © Yulia Bikirova / Shutterstock.com / FOTODOM Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM

© Белолипецкая А., 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Часть первая Духовской погост

Глава 1 Дом на Губернской улице

Иван Алтынов, девятнадцатилетний сын купца первой гильдии, не от хорошей жизни угнездился верхом на двускатной каменной крыше фамильного склепа. Рослый и крепко сложенный – косая сажень в плечах, – Иван чувствовал себя в подобном положении, как собака на заборе. Но это было куда лучше, чем оставаться внизу – внутри купеческой погребальницы, дверь которой трещала под напором извне. Ради того, чтобы вылезти на крышу, Иванушке пришлось выбить в склепе бесценное витражное окно из венецианского стекла. А потом он ещё и ухитрился располосовать осколками ладони обеих рук. И всё равно мог считать себя счастливчиком.

Раны его уже не кровоточили: на руках купеческого сына белели матерчатые повязки. И всё же он не вполне твёрдо держал сейчас своё странное оружие: длинный шест с тряпицей на конце. Такими шестами обычно размахивают, гоняя голубей. Тряпицу на этой махалке, недавно белую, пятнало теперь какое-то грязно-бурое вещество. И оно же покрывало почти всю поверхность шестика. Впрочем, Иванушка на такие пустяки внимания не обращал. Понимал: эти пятна – отнюдь не самое страшное для него и для тех, кто с ним вместе угодил в ловушку.

– И что мы станем делать дальше? – обратилась к Иванушке Зина – семнадцатилетняя дочка протоиерея Александра Тихомирова.

В отличие от Ивана, она не восседала на двускатной крыше верхом, словно на лошади. Но не потому, что девице было бы невместно так сидеть. Да и теперешняя её позиция вряд ли выглядела пристойнее. Дочка священника опустилась чуть ли не на четвереньки, свесила голову и безотрывно смотрела вниз. При этом подол её белого батистового платья прикрывал ей ноги лишь до середины голеней: девушка оторвала от него две полосы материи, чтобы перевязать руки своему другу детства Ивану.

Рядом с Зиной – почти в такой же позе, будто передразнивая её – застыл пушистый алтыновский кот Эрик Рыжий. Он словно бы охоту вёл: мышцы напряжены, взгляд устремлён вниз – на тех, кто бряцал и шелестел чем-то на земле. Иванушка дал имя коту в честь легендарного викинга-мореплавателя. А теперь выходило, что из-за дурости своего молодого хозяина Эрик запросто мог уже нынче угодить в кошачью Валгаллу. Если таковая существовала, конечно.

Услышав Зинин вопрос, Иванушка только пожал плечами – не знал, что отвечать. Но девушка его движения не увидела – не поворачивала к нему головы. А потому переспросила:

– Так что? Сколько нам тут куковать?

– Понятия не имею, – сказал Иван. – Если бы как-то узнать, видят ли эти лю… эти существа в темноте… Ведь солнце вот-вот зайдёт.

Закатные солнечные лучи так подсвечивали шатровый купол храма Сошествия Святого Духа, к которому примыкало кладбище, что церковное здание казалось скособоченным, напрочь лишённым симметрии. И это оптическое преображение храма Божьего устрашало едва ли не больше, чем рваные силуэты тех, кто расхаживал сейчас внизу.

– А если они видят? – Зина кивком указала на плотную толпу тех, кого Иванушка не решился назвать людьми. – Тогда-то что?..

– Тогда, – сказал её друг детства, – мы побудем здесь до утра. А там – авось, прихожане соберутся на службу и поймут, что дела плохи. Да и телеграмма, которую ты отправила, должна будет уже дойти.

Впрочем, на неё особых надежд Иван Алтынов как раз и не возлагал. Адресату требовалось время, чтобы хотя бы сюда прибыть. И тем более – чтобы принять меры.

Но главное: они с Зиной оба понимали, что до утра им на крыше не высидеть. Над лесом, возле которого располагалась Свято-Духовская церковь, набухала тяжёлой влагой огромная иссиня-чёрная грозовая туча. И если бы дождь полил в полную силу, Иванушку, Зину и Рыжего Эрика просто смыло бы с крыши – туда, где запрокидывали свои безглазые рожи восставшие покойники.

Следовало бы сказать: куда ни кинь – всюду клин. Но купеческий сын вместо этого беззвучно прошептал:

– Пифагоровы штаны на все стороны равны… – А потом не удержался – прибавил: – Вот бы очутиться сейчас дома!..

1

Дом купца первой гильдии Митрофана Кузьмича Алтынова – двухэтажный, краснокирпичный, с белой отделкой, с высоким каменным крыльцом – располагался в южной части уездного города Живогорска, что стоял на лесистой равнине в ста восьмидесяти верстах от Москвы. Богатому этому дому было полвека: его выстроил ещё в 1822 году дед Митрофана Алтынова. Денег уже и у него куры не клевали, и он не поскромничал: алтыновский особняк стоял протяжённым углом на пересечении Губернской улицы и Пряничного переулка, занимая чуть ли не полквартала.

Впрочем, переулок получил своё название уже позднее, благодаря именно купеческому дому, в первом этаже которого размещались две из многочисленных алтыновских лавок: кондитерская и колониальных товаров. И от кондитерской лавки исходил такой нестерпимо пьянящий карамельно-пряничный дух, что мало у кого из горожан хватало сил пройти мимо – не заглянуть в лавку, не купить себе хоть копеечного пакетика леденцов.

Алтыновский дом стоял почти на самой вершине пологого холма, поднимавшегося к городу со стороны Духова леса, Свято-Духовской церкви на его опушке и обширного погоста, вздымавшего рядом свои кресты. На холме этом купеческий дом выглядел подобием флагманского корабля. Его словно бы поднимала волна, и он, устремляясь углом-носом вверх, рассекал Губернскую улицу, состоявшую в основном из домов скромных и деревянных, хотя и добротных.

Единственный сын купца, вихрастый детина Иван Алтынов, прожил в этом доме все девятнадцать лет своей жизни. Он даже и обучение проходил на дому: отец не скупился – нанимал ему лучших гувернёров. Поначалу-то, правда, Митрофан Кузьмич хотел отправить сынка учиться в гимназию, но только Иванушку выгнали прямо из приготовительного класса. Сказали: бестолков, неусидчив, учителей не слушает. И главное – всё время витает где-то в облаках. Да ещё и норовит взглядывать поминутно вверх – в небеса. Правду сказали, чего уж там тень на плетень наводить. Хотя, конечно, совсем не в облаках состояло дело.

И сегодня, августовским днём 1872 года, Иванушка грезил о том же, о чём и всегда.

Солнце начало источать зной ещё до полудня. Так что купеческий сын успел после завтрака взмокнуть в своей пиджачной паре, которую он по настоянию отца носил дома. И с нетерпением ожидал момента, когда его отец уйдёт, по обыкновению, из дому. Один или вместе с Иванушкиным двоюродным братом Валерьяном, который уже почти два месяца повсюду сопровождал Митрофана Кузьмича. Тогда Иван смог бы переодеться в свой затрапез – как называла эту одежду их пожилая экономка баба Мавра, которую прежде именовали просто ключницей. Только она и проживала в комнатах второго этажа вместе с купцом Алтыновым и его домочадцами. Вся остальная прислуга занимала примыкавшую к дому одноэтажную пристройку, где размещались также кухня, прачечная и большой ледник. А чуть поодаль, в глубине двора, стоял обширный каретный сарай. Задней стеной он примыкал к огромному яблоневому саду. И над сараем этим было обустроено помещение, единственно важное для Иванушки во всех немаленьких владениях его отца.

А сейчас Иван Алтынов сидел в гостиной на чёрном кожаном диване с высокой спинкой и машинально проглядывал оставленную отцом вчерашнюю газету. Не читал – просто выхватывал заголовки заметок: «Государь император намерен встретиться с германским кайзером и австро-венгерским монархом», «Завершено строительство Поти-Тифлисской железной дороги», «В городе Нарва началась стачка на Кренгольмской мануфактуре».

«Интересно, – подумал Иванушка, – кто подбил ткачей бастовать? Их же всех уволят! У нас ведь не Англия – тред-юнионов нет». И тут прямо у себя за спиной он услышал женский голос:

– Умаялся уже от жары, дружочек мой? Не чаешь, когда в прохладу попадёшь?

Иванушка даже вздрогнул – всё не мог привыкнуть к обладательнице этого голоса. Многие годы в их с отцом жизни никакие женщины не присутствовали – за исключением бабы Мавры разве что. Из её-то рассказов Иванушка и знал историю своего рождения и отцовского вдовства.

Митрофану Алтынову и его жене Татьяне Дмитриевне десять лет Бог не давал деток, рассказывала купеческая ключница. А когда Татьяна Дмитриевна его наконец-то понесла, уж как они оба радовались!.. Вот только роды оказались тяжёлыми, неудачными. Иванушка родился весь синий, и доктор, которого купец Алтынов вызвал, не доверяя повивальным бабкам, думал уже: младенец не выживет. Но всё-таки сумел новорождённого откачать. Только вот у матери Ивана открылось кровотечение, и унять его доктору так и не удалось. Мать ещё успела взять ребёнка на руки – увидела, что живой он! И даже сказала, улыбнувшись: «Ванечка, сыночек…» А потом испустила дух.

Иванушка, пока был маленький, много раз Мавру переспрашивал: да точно ли всё было именно так? Ведь он явственно помнил лицо своей матери – и не по дагеротипу, что висел у отца в кабинете. Ибо материнское лицо он помнил в цвете – и до сих пор будто воочию видел изумрудные искры серёжек в матушкиных ушах. Да разве ж сумел бы новорождённый младенец запомнить подобные детали? Но потом, когда Иванушка стал постарше, переспрашивать он перестал. Так что у Мавры Игнатьевны отпала необходимость клясться и божиться, что – да: именно так. С чего бы она, Мавра, стала выдумывать такое!

Во второй раз Митрофан Кузьмич так и не женился. И женщина, окликнувшая теперь Ивана, была ему не мать и не мачеха, а тётка по отцу, Софья Кузьминична Эзопова. Она уже лет пятнадцать как сама овдовела. А после смерти мужа – богатого купца и бывшего делового партнёра своего брата – сразу же уехала вместе с сыном Валерьяном куда-то за границу. То ли во Францию, то ли в Италию. И возвратились они оттуда только в начале нынешнего года. Тётка была всего на пять лет младше Митрофана Кузьмича – ей уже стукнуло пятьдесят. Но выглядела она моложаво, кокетливо: любила принарядиться, всегда завивала волосы. И, как подозревал Иванушка, даже подкрашивала губы – уж больно яркого оттенка они у неё были. А теперь на губах этих играла самая что ни на есть приветливая улыбка.

Однако Иванушка не улыбнулся в ответ. Он вообще стеснялся улыбаться. Семь лет назад он выбил себе передний зуб – при обстоятельствах, из-за которых его отец сердился до сих пор. Но при появлении тётеньки купеческий сын чуть приподнялся с дивана и даже склонил голову в учтивом поклоне. Софья Кузьминична с первого дня своего появления в доме внушала ему лёгкую оторопь, но вместе с тем – и некое подобие уважения.

– Да, тётенька, сегодня жарковато, – кивнул Иванушка. – И скоро я пойду на голубятню. Как только батюшка меня отпустит.

2

Митрофан Кузьмич Алтынов, купец первой гильдии, начал утро с того, что приказал работнику одной из своих лавок погрузить на телегу два пуда воску – для церковных свечей. В них обнаружился сильный недостаток: всё пожгли на Ильин день. Так что настоятель Свято-Духовского храма, отец Александр Тихомиров, вынужден был даже отменить сегодняшнюю вечернюю службу, опасаясь конфуза: когда нечего окажется возжигать перед ликами святых. День был будний, никаких значимых праздников на него не приходилось. И священник заранее всем объявил: нынче вечером церковь будет закрыта. А сам отправил нарочного к купцу Алтынову, который состоял старостой при храме Сошествия Святого Духа уже полтора десятка лет – с того самого времени, как потерял жену. И положил для себя: ни одной минуты в течение дня не оставаться праздным, чтобы не позволить бесовскому унынию собою овладеть.

Купец Алтынов частенько бывал в разъездах – по коммерческим делам. А его бестолковый сынок, Иванушка, либо торчал на своей голубятне, возвышавшейся в дальней части двора, либо просиживал штаны в уездной публичной библиотеке. Читал книги прямо там – почти все карманные деньги тратил на плату за абонемент. Конечно, Митрофан Кузьмич мог бы привозить сыну разные книжки из своих многочисленных поездок, однако делать этого решительно не желал. Нечего было потакать недорослю, который даже отцовскому делу выучиться не мог. Читал хорошо, писать умел прямо-таки каллиграфически, а вот арифметику не освоил почти что вовсе. Складывать и вычитать ещё мог, а уж умножение и деление для него были словно китайский язык. Учитель только и сумел вбить ему в голову за три года занятий что глупейший стишок: Пифагоровы штаны на все стороны равны.

Ну и как, спрашивается, было такого сынка допускать к торговому делу? Весь отцовский капитал он спустил бы вмиг.

Митрофан Кузьмич завздыхал, закручинился, когда подумал про сынка. Вот ведь напасть какая! Вся надежда была теперь только на племянника Валерьяна: умного, ухватистого, расторопного. Тот, конечно, летами был постарше Иванушки – ему шёл уже двадцать шестой год. Но Митрофан Кузьмич имел основания полагать, что сын его и к пятидесяти годам не наберётся такого разуму, каким Валерьян обладал уже сейчас. И всё же – всё же, до того, как принять окончательное решение, купец Алтынов хотел наведаться на Духовской погост: помолиться в фамильном склепе. Ну, и в сам храм зайти, конечно же. Попросить у Господа наущения в нелёгком деле, которое Митрофану Кузьмичу предстояло.

Оставшись без жены, купец Алтынов чуть не ежедневно посещал Духовскую церковь: договаривался с тамошним настоятелем об устройстве в храме второго престола – в честь святой мученицы Татианы. Он и денег давал храму, и сам закупал материалы для строительства. А потом как-то само собой вышло, что прихожане избрали Митрофана Кузьмича мирским старостой. И с тех пор переизбирали уже пять раз. Так что купец-миллионщик всё свободное от повседневных трудов время посвящал церковным делам.

Настоятель церкви, протоиерей Александр Тихомиров, не раз аккуратно расспрашивал Митрофана Кузьмича: не имеет ли он намерения вступить в новый брак? Намекал даже, что подыщет ему достойную невесту. Но тот неизменно отказывался. Тем более что сынок Иванушка всё время был перед глазами. А он лицом уродился весь в мать.

Только вот все те же признаки, что казались исполненными прелести у Татьяны Дмитриевны, у Ивана выглядели чуднее чудного. И волосы он имел светло-каштанового оттенка, как у матери. Но не лежали они у Иванушки золотыми завитками, а торчали рыжими космами. И глаза он имел большие, голубые, точь-в-точь как у Татьяны, однако глядели они всё время как-то глуповато. А уж про улыбку сынка и говорить было нечего! После нелепой истории с котом Эриком Рыжим, когда Иванушка выбил себе передний зуб, среди сверстников к нему так и приклеилось прозвище Щербатый.

Но главное: после того случая Иван, во всём остальном – совершенно бесстрашный по причине беспечного легкомыслия, стал до одури бояться собак. Так что купец Алтынов не мог даже держать при лавках, что торговали в первом этаже его дома, сторожевых псов на цепи. Иванушка при взгляде на скалящихся собак будто примерзал ногами к земле. И обретал вид совсем уж дурковатый и бессмысленный. Только отведя от него собак саженей[1] на двадцать, можно было заставить его стронуться с места.

В общем, не мог такой сынок стать наследником по купеческому делу. Это Митрофан Кузьмич уразумел со всею ясностью ещё семь лет назад – после происшествия с котом, которому Иванушка дал имя в честь какого-то варяжского героя. Но Митрофан Кузьмич жалел бестолковое детище, нанимал ему учителей, всё надеялся: те научат его хоть каким-то азам жизненных знаний. Только всё было впустую. И нынешним летом, которое теперь катилось к концу, купец Алтынов наконец-то решил, что следует принять необходимые меры.

3

Софья Эзопова тоже присела на кожаный диванчик – так близко от Иванушки, что задела его своими пышными юбками. Купеческий сын машинально чуть отодвинулся от неё, но та будто и не заметила его движения. Тётенька склонилась к племяннику и так приблизила своё лицо к его, что Иванушку посетила дикая и крайне неприятная мысль: уж не намеревается ли Софья Кузьминична его поцеловать? Женщин он немного побаивался и в свои без малого двадцать лет оставался девственником. Была, правда, одна девушка в Живогорске… Если бы она сейчас сидела с ним на диванчике… При этой мысли Иванушке даже краска в лицо бросилась.

Кожа у юноши была как у всех рыжеволосых людей: молочно-белая, очень легко краснеющая. Так что тётка заметила, конечно же, его румянец. Но, похоже, истолковала всё неправильно: на губах её заиграла понимающая и какая-то ехидно-довольная улыбочка.

– А не знаешь ли ты, дружочек, – чуть растягивая слова, выговорила она, – куда это батюшка твой собрался сегодня? Один, да ещё и не в коляске, а на телеге? Будто мужик деревенский! Валерьян пытался его расспросить, куда он едет. Даже предлагал с ним отправиться – вдруг помощь какая-нибудь понадобится. Но Митрофан ничего ему отвечать не стал. Вообще ничего – просто промолчал.

При упоминании двоюродного брата Иванушка испытал смутную тревогу. Слишком уж часто тот вызывался сопровождать его отца и помогать ему. Даже тогда, когда Митрофан Кузьмич о помощи и не просил. Да, с одной стороны, появление Валерьяна в доме радовало Иванушку: отец перестал приставать к нему самому со странными предложениями учиться купеческому делу. Как будто не знал, что не выйдет из этого никакого толку. Но, с другой стороны, Ивану не давали покоя те взгляды, которые Валерьян бросал на его отца, когда думал, что никто этого не видит. Взгляды эти были алчные и словно бы испытующие. Двоюродный брат как будто ждал чего-то от Митрофана Кузьмича. Причём ждал всё более и более нетерпеливо.

– Так что? – Тётенька устала дожидаться ответа и потеребила Ивана за рукав. – Знаешь ты или нет, куда батюшка твой сегодня поедет?

Иванушке страшно захотелось соврать, сказать: не знаю. Но он тут же решил: тётка по его лицу мгновенно распознает враньё. А что врать нехорошо – это он знал чуть ли не с младенчества. Пожалуй, единственное, что он усвоил из нерушимых правил купечества – то, что купеческое слово крепче железа.

И он сказал тётеньке правду.

4

Митрофан Кузьмич пытался успокоить свою совесть тем, что говорил себе: сын его в любом случае получит от него в наследство такое состояние, что на одни проценты сможет до конца жизни просуществовать безбедно. Тем более что к транжирству Иванушка никакой склонности не имел. Голуби – те в счёт не шли. Да, за пару московских серых турманов он в прошлом году выложил пять сотен рублей – все свои накопленные деньги. Да ещё отец ему сто рублей добавил. Но не мог Митрофан Кузьмич порицать сына за такое увлечение. Ибо хорошо знал, по какой причине оно возникло. И ощущал за это свою вину.

И всё же – передать наследственное дело не по прямой линии, пусть даже и племяннику… Разве такого он желал? И разве такого желал бы его отец, Кузьма Петрович Алтынов?

Потому-то Митрофан Кузьмич и хотел, чтобы Иван поехал сегодня с ним на Духовской погост. И когда он вошёл в гостиную, где Иванушка обычно сиживал после завтрака, купца первой гильдии неприятно удивило, что рядом с его сыном расположилась на диване сестрица Софья. Причём эти двое словно бы секретничали о чём-то.

Иван первым его заметил – тут же вскочил на ноги, шагнул к отцу. И лицо Иванушки приняло привычное просительное выражение, которое всегда так раздражало Митрофана Кузьмича. Тот прекрасно знал, о чём станет сейчас просить его сынок. Он всегда просил об одном и том же.

– Доброе утро, братец! – почти пропела Софья, хоть они уже виделись за завтраком. – Дивный денёк сегодня обещает быть!

– Дивный, – согласился Митрофан Кузьмич, а потом повернулся к сыну. – Идём-ка со мной. Мне нужно сказать тебе словцо.

Глава 2 Эрик Рыжий

1

Мавра Игнатьевна, купеческая ключница, или, как теперь говорили, экономка, не имела привычки подслушивать по углам. И разговор хозяина с простофилей Иваном она услышала по чистой случайности, протирая хрустальную посуду в маленькой кладовке, примыкавшей стеной к хозяйскому кабинету. И сквозь тонкую стенку – дранка да штукатурка – разбирала каждое произносимое слово.

Иванушку она растила с самого его рождения – как растила когда-то Таню, его мать. Татьяна Дмитриевна происходила из семьи дворянской, но обедневшей. Усадьба её отца доходу не приносила почти никакого, и Дмитрий Степанович вынужден был служить по казённой части в губернском городе. Так что, когда к Танюше посватался купец-миллионщик Алтынов, её родители повздыхали для приличия – что приходится выдавать дочку чуть ли не за мужика, – но дали своё согласие. Причём Мавра знала, что сделали они это с радостью и облегчением. Во-первых, кто бы ещё женился на бесприданнице? А во-вторых, Митрофан Алтынов сумел растопить сердце Татьяны. Так что и она против этого брака не возражала.

После венчания молодые сразу же переехали в Живогорск. И Мавра, которая состояла когда-то при Танюше нянюшкой, хоть была старше своей воспитанницы всего-то на десять годков, отправилась с ними вместе. Как часть маленького Таниного приданого. Она была когда-то крепостной девкой её отца и впоследствии, хоть и заняла в доме Дмитрия Степановича положение доверенного лица и стала почти частью семьи, вольной так и не получила.

Вольную, впрочем, ей тут же выдала сама Танюша – как только вышла замуж и получила права на Мавру. Но нянька покидать семью Митрофана Кузьмича отказалась наотрез. И осталась в доме Алтыновых в качестве домоправительницы. Тогда ещё с ними жила незамужняя сестра Митрофана Кузьмича – жеманница Софья. И к ним постоянно захаживал в гости Пётр Эзопов. Сперва – по совместным с Митрофаном Кузьмичом купеческим делам, а потом ещё – и как жених его сестры.

А когда Танюши в доме не стало, Митрофан Кузьмич чуть ли не со слезами на глазах попросил Мавру их не покидать – заняться воспитанием Иванушки.

И вот сейчас её воспитанник в соседней комнате препирался со своим отцом.

– Ну, зачем, батюшка, мне с вами ехать? – вопрошал этот олух и обалдуй. – О матушке я и так молюсь каждодневно. А склеп… Не люблю я в него заходить. Вы же и сами это знаете.

– Если я прошу поехать, стало быть, есть основания, – проговорил Митрофан Кузьмич.

Сказал он это так веско, внушительно, что всякий другой послушался бы беспрекословно. А вот Иванушка продолжил артачиться и гнуть своё – не боялся отца совершенно. Митрофан Кузьмич никогда в жизни не то что не порол сынка – даже шлепков ему не отвешивал.

– Батюшка, – произнёс Иванушка почти что с досадой, – наверняка такие основания и вправду имеются. Но ведь скоро лето пройдёт! Коршуны поставят птенцов на крыло, и голубям уже не будет безопасно летать. Вот я и хотел погонять их сегодня с часик.

Мавра Игнатьевна не выдержала – хмыкнула. Она хорошо знала, что этот часик обернётся тремя, а то и четырьмя часами, которые непутёвый купеческий сын проторчит на голубятне. И ведь это она сама придумала лет пятнадцать назад для маленького Иванушки ту байку! Слишком уж мальчонка приставал к ней тогда. Всё выспрашивал: если матушка его в раю, то нет ли способа узнать, как живётся ей там, на небе? А Мавра возьми да и скажи ему: вот полетят голубки белые на небеса и принесут тебе от матушки весточку, когда вернутся обратно. Ну а Иванушка будто вцепился в эту мысль: тут же упросил отца купить ему пару белых турманов. Отец не отказал – купил. С тех пор и пошло-поехало…

А Митрофан Кузьмич – терпеливая душа! – тем временем за стенкой говорил сынку:

– Хорошо, один час ты можешь голубей погонять. Но потом обязательно приходи на Духовское кладбище. Ты знаешь, где я там буду. Придёшь?

– Приду, – пообещал Иванушка с тяжким вздохом.

А потом, едва только отец уехал на телеге, гружённой свечным воском (сам – за возницу), его сынок тут же помчал переодеваться. И выскочил из своей комнаты уже не в дорогой пиджачной паре, а в штанах с заплатанными коленками, старой полотняной рубахе и разношенных сапогах. Хоть к этому-то Мавра его приучила: не портить на голубятне хорошего платья – ходить туда в старье, какого не жалко.

Ключница зашла в его комнату и принялась привычно подбирать с полу брошенные как попало вещи. Пожалуй что впервые в жизни она радовалась тому, что воспитанник её – своевольник и неслух.

2

На голубятне, устроенной над каретным сараем, стоял такой густой дух птичьего помёта, что у кого-то непривычного могли бы даже заслезиться глаза. Но Иванушка ничего – давно привык. Голуби заволновались при его появлении, заворковали, зашелестели крыльями, и он первым долгом налил им свежей водицы и насыпал чечевицы в кормушку. И только потом пошёл к сделанным из сети отсадкам: смотреть птенцов. Те уже подрастали и вот-вот должны были сами встать на крыло.

Это были в основном птенцы орловских белых турманов – любимой Иванушкиной породы. Московские серые, купленные за бешеные деньги, всё никак не желали плодиться.

Иванушка склонился к отсадкам – почти что припал к ним лицом. Там пушили перья несколько подросших птенчиков – ещё нескладных, желторотых. И, глядя на них, купеческий сын поневоле вспомнил историю семилетней давности.

Тогда он – двенадцатилетний – вот так же поднялся на голубятню. Но было это в начале лета, и птенцы только-только вылупились. Точнее, он даже не знал, что они вылупились. Понял это лишь тогда, когда увидел то, что от них осталось: три клювика и три пары лапок. Вместо всего остального в голубином гнезде виднелись только какие-то измочаленные ошмётки.

Иванушка сразу уразумел, что именно здесь произошло. С силой втянув носом воздух, чтобы не расплакаться, он стиснул руки в кулаки. А потом заозирался по сторонам, закричал:

– Эрик, чтоб тебя разорвало!.. Где ты?

Но рыжий бандит, конечно же, не отозвался.

Эрик Рыжий – ему тогда едва исполнился год – был, в общем-то, милейшим котом. Пушистый, огненной масти, красавец с белым жабо на груди и в белых «чулках», поверх одного из которых, на левой задней лапе, имелся белый «браслет», был он ласков, любил мурчать на коленях у Иванушки и у его отца да и мышей ловил хорошо. Но, как и все кошки, отличался обжорливостью. И сожрать трёх птенцов – этого ему и на завтрак не хватило бы.

А сейчас Эрика и след простыл. Котяра явно удрал тем же путём, каким проник сюда: по приставной лесенке, ведшей к слуховому окну. Иванушка и сам по ней поднимался на голубятню, но обычно всегда убирал её, уходя. А вот вчера сплоховал – про лесенку позабыл. Так что, проклиная теперь котофея, Иванушка в глубине души отлично понимал: в том, что произошло с птенцами, повинен не рыжий разбойник, а он сам.

Потому-то его так и ужаснули звуки, которые донеслись вдруг со двора.

Иванушка знал: в Живогорске полно бродячих собак. Знал, что они сбиваются в стаи и пугают до чёртиков одиноких прохожих, многие из которых бывают ими покусаны. Но подобные происшествия случались обычно после наступления темноты. Или же – где-нибудь на окраинах или на пустырях, вдали от человеческого жилья. А чтобы бездомные псины среди бела дня забегали в чей-то двор – это было дело неслыханное!

Но яростное гавканье, которое долетало сейчас до ушей Иванушки, явно не принадлежало их сторожевой собаке – умной чёрной суке корсиканской породы по кличке Матильда. Чистопородного щенка тётка Софья Кузьминична двумя годами ранее прислала им из Италии, где безотлучно жила вместе с сыном. И вот теперь сквозь многоголосый лай чужих псов отчётливо пробивались отчаянные кошачьи вопли.

Иванушка кинулся к слуховому окну, высунул из него голову.

Во дворе на Эрика наскакивали с разных сторон три крупных кобеля дворянской породы, отрезав котофею все пути к отступлению. Эрик выгибал спину, шерсть у него на загривке стояла дыбом, и он крутился между осатаневшими псами, как юла, пока что не позволяя им вцепиться себе в бока. Однако у Иванушки при виде этого будто всю кожу присы́пало ледяной крошкой. Эрик был такой маленький в сравнении со злобными тварями, что атаковали его! И купеческому сыну уже доводилось видеть кошек, растерзанных собачьими стаями. Ничего более жуткого ему в жизни не встречалось.

«Это всё из-за меня! – решил Иванушка. – Я пожелал, чтобы Эрика разорвало, и вот вам – пожалуйста!»

– Пошли отсюда, ироды! Прочь! – заорал он псам, чуть не срывая голос.

Но те к нему и голов не повернули. Они всё так же бешено скалили громадные жёлтые зубы, а из их раззявленных пастей капала в пыль слюна. А потом Эрик чуть зазевался, и один из псов цапнул его сзади чуть повыше бедра – выдрал кусок меха с мясом. Котофей пронзительно взвизгнул, его задняя правая лапа окрасилась алым, но всё же он каким-то чудом сумел отскочить чуть в сторону – не позволил вцепиться себе в правый бок. И лишь клацнули в воздухе собачьи зубы там, где он только что находился.

Иванушка схватил с крыши махалку – шестик с навязанной на него белой тряпицей, которым он гонял голубей. И стал с сумасшедшей поспешностью слезать по лесенке вниз, во двор. Как на грех, там не было сейчас ни одного человека: ни бабы Мавры, ни кучера, ни кухарки с горничной, ни отцовских работников. Так что никто не пришёл Иванушке на помощь, когда произошло то, что произошло.

Спускаться, держа под мышкой длинный шест, было нелегко – тот задевал перекладины лестницы, норовил не пустить Иванушку вниз. Однако упал купеческий сынок не из-за махалки. На третьей снизу ступеньке он оступился и ухнул наземь потому, что всё вертел головой: глядел через плечо, как там Эрик. Кот ещё оборонялся, но явно из последних сил. Белый чулок на его правой задней лапе сделался красным, и кот всё сильнее на эту лапу припадал.

Иванушка упал, да так неудачно, что о последнюю ступеньку лестницы треснулся со всего маху верхней губой, отчего ему показалось, будто во рту у него взорвалась шутиха размером с яблоко. По его рубахе тут же заструилась кровь, а рот пронзила острая боль, как если бы ему в десну вонзили иззубренный осколок стекла. Но в запале и страшной спешке Иванушка почти не придал этому значения. Он тут же вскочил на ноги и побежал, вопя и размахивая шестом с тряпкой, на выручку непутёвому рыжему коту.

Внезапность Иванушкиного появления сыграла свою роль: псы немного отступили. Так что Иван подхватил Эрика с земли одной рукой, прижал раненого зверя к собственной окровавленной рубашке – и хотел уже ретироваться с чёрного хода в дом. Да не тут-то было.

Псы учуяли его кровь, подскочили к нему с трёх сторон, и один тут же вцепился ему в лодыжку. Иванушка покачнулся, но устоял на ногах. Сапог его был прочный, из свиной кожи, и пёсьи зубы его не прокусили. Зато кот в смертельном ужасе так вцепился в изгвазданную кровью рубашку, что Иванушке показалось, будто в него вонзилось с десяток рыболовных крючков.

Иванушка хлестнул махалкой по морде пса, который всё стискивал пасть на его ноге. Но злобная бестия будто и не почувствовала удара. Иван перехватил шестик покороче и ткнул им в пёсью морду, как копьём, метя в глаз. Озверевшая дворняга взвыла и наконец-то Иванушкин сапог выпустила. Но почти тут же ещё один пёс изловчился и с наскока куснул мальчика в ляжку, чуть повыше колена. Боль от укуса вспыхнула ярко, как олеиновая лампа, а Эрик ещё глубже вонзил свои коготки. Но Иван снова ткнул махалкой – угодив дворняге прямо в окровавленную раззявленную пасть. И вместо того, чтобы отступить, пёс вцепился своими страшными оскаленными зубами в шестик, потянул его на себя.

Дерево затрещало, хоть шест и не обломился. Однако сердце Иванушки дало перебой, а потом застучало так же часто, как у Эрика, который прижимался к нему. Купеческий сын понял, что вот-вот лишится единственного своего оружия. А ведь с момента, как он вступил в схватку с псами, едва ли полминуты прошло.

– Кто-нибудь, помогите! – крикнул Иванушка жалко и тоненько.

И тут же третий пёс наскочил, глубоко вонзил ему зубы в запястье правой руки, которой он сжимал махалку. Иван зашёлся криком, уронил шест с тряпицей в пыль и чуть было не упал следом и сам: из-за повисшего на нём пса потерял равновесие.

Эрик Рыжий вывернул шею, дико глядя на псов. А потом весь напружинился и издал боевой клич, перешедший в конце в низкое утробное гудение: в-а-о-у-у-у-в-в… Кот явно приготовился к последней схватке и решил дорого продать свою жизнь.

Но вдруг собачьи зубы на Иванушкиной руке разжались. Пёс отвалился от мальчика, шмякнулся в пыль, а потом, позорно скуля, пустился наутёк. Две другие бестии тоже отскочили в сторону, скаля на кого-то зубы. И только тут Иванушка повернул голову.

Старший приказчик из отцовской лавки, Лукьян Андреевич Сивцов, то ли увидел Иванушку в окно, то ли услышал его крики. И выскочил во двор с толстенной дубовой палкой в руках. Такие в алтыновских лавках держали, чтобы не давать спуску ворам. Этой дубиной приказчик сделал два ловких взмаха – и оставшиеся псы немедленно припустили за своим товарищем.

А приказчик тут же поспешил к Иванушке, который – так и не выпустив Эрика – осел наземь.

– Ну, ну, не плачь! – Приказчик помог мальчику подняться, и тот лишь тогда понял, что ревёт в голос. – Сейчас пошлём за доктором Красновым! И ведь надо же! – Мужчина в досаде покачал головой. – Я ещё утром заметил, что Матильда в течке – увёл её в сарай! Так эти оглоеды всё равно учуяли её – заявились на собачью свадьбу!

И только тут Иванушка уразумел, что их чёрная корсиканская собака по двору на цепи не бегает.

Доктор же, за которым послали коляску, прибыл очень быстро. И раны от собачьих зубов оказались не такими уж серьёзными. А уж от когтей Эрика – и подавно. Только вот с собственным Иванушкиным зубом дело обстояло куда хуже. При падении с лестницы купеческий сын выбил себе верхний передний резец, который раскололся прямо у него в десне. Так что доктору Сергею Сергеевичу Краснову пришлось извлекать все эти осколки. Иванушка при этом орал так, что потом на него со смущённой жалостью глядели все в доме, включая даже кота Эрика. Ему доктор тоже наложил повязку на раненую лапу – и на котофее всё зажило быстро, как на кошке.

А к Иванушке после всего случившегося среди городской ребятни приклеилось обидное прозвище – Щербатый. И это было ещё не самое худшее. Худшим было другое – из-за чего породистую и умную суку Матильду пришлось продать: какой-то собачник из губернского города отвалил за неё пятьсот рублей. Но не в деньгах, конечно, было дело. Когда б ни чрезвычайные обстоятельства, Митрофан Кузьмич Алтынов ни за что не продал бы сестрин подарок.

3

Пока Иван Алтынов предавался воспоминаниям о событиях семилетней давности, его двоюродного брата занимали мысли совершенно иного рода.

Валерьян Эзопов, бывший ученик флорентийского чернокнижника, понятия не имел, сработает или нет тот обряд, за гримуар с описанием которого (и за дополнения к этому гримуару) он выложил в Италии такую сумму, что от батюшкиного наследства остались рожки да ножки. Да и существовали наверняка куда более простые способы совершить то, что он замыслил. Вот только Валерьян хотел испробовать. Жаждал выяснить доподлинно, кто он, Валерьян Эзопов, такой есть: болван и простак, спустивший на фальшивку всё своё состояние, или обладатель величайшего секрета во всём человечестве?

Если болван, ну, тогда что же – он примется за ненавистное ему купеческое дело. Потрафит матери и дяде. А вот если второе… Валерьян даже зажмурился – так сильно ослепляли его перспективы, встававшие перед ним в этом случае. Однако он должен был поторопиться со своей проверкой: неясно было, сколько времени пробудет Митрофан Кузьмич в фамильном склепе. А что Иван к нему не присоединится – это Валерьян знал наверняка со слов своей матери.

Гримуар Валерьян принёс с собой на погост в сумке из чёрной замши, проданной ему вместе с книгой. И очень кстати пришлось то, что ему оказалась чуть великовата одежда Ивана Алтынова, в которую Валерьян переоделся – опять же по настоянию матери. Они с Иваном были одного роста – оба весьма высокие. Но сынок Митрофана Кузьмича был пошире в кости и покрепче сложением. Так что Валерьян сумел без всяких усилий спрятать под чужим пиджаком сумку с не слишком толстым томом.

И теперь, укрывшись за чьим-то богатым памятником из чёрного мрамора, Валерьян аккуратно положил на траву эту сумку и вытащил из неё свою бесценную книгу.

Гримуар имел обложку не чёрного, а густо-красного цвета. И переплетён был не в кожу, а в какую-то очень плотную хлопковую ткань – причудливого и явно старинного плетения. Название книги было на её обложке не напечатано, а вышито – золотой нитью, потемневшей от времени: De potestate lapides et aqua fluens. На латыни это означало – «О силе камней и струящейся воды». И конечно, Валерьян знал, о каких именно камнях идёт речь. Чтобы приобрести необходимые дополнения к этой книге, он истратил почти столько же, сколько заплатил за сам гримуар. Но ведь камни – они означают ещё и надгробья, символы якобы вечного сна.

пробормотал Валерьян строки из Александра Пушкина – поэта, по неведомой причине боготворимого всеми здесь, в России. Так что и его самого в гимназии заставляли заучивать громадные куски из «Онегина».

Бывший гимназист раскрыл книгу на заранее заложенной странице и вытащил из чёрной замшевой сумки такого же материала мешочек. Его содержимое он ссыпал себе на ладонь, и оно заискрилось самоцветным сиянием в лучах августовского солнца. Здесь были морион – чёрный хрусталь, рубины – сгустки крови Дракона, обсидиан – чёрно-крапчатые слёзы вулканов, хризопраз – камень удачи и самая главная драгоценность Валерьяна – чёрный бриллиант размером с крупную ягоду рябины.

А после всего он вытащил из сумки – почти благоговейно – небольшую бутыль синего стекла. И в ней закрутилось ожерелье из воздушных пузырьков – чудесным образом сохранившееся с того самого момента, как Валерьян наполнил этот сосуд водой из родника на склоне Везувия.

Валерьян стиснул камни в одной руке, а склянку с водой – в другой. И принялся вполголоса читать латинские заклятия из тёмно-красной книги. Читал он быстро, но ни разу не сбился.

Глава 3 Вода и камни

1

Иван Алтынов – которому как-никак шёл уже двадцатый год! – мог бы, конечно, найти себе занятие и посерьёзнее, чем гонять голубей над Живогорском. Но вот поди ж ты: за те семь лет, что прошли с момента, когда его кота едва не растерзали собаки, купеческий сын только ещё сильнее пристрастился к голубиной охоте.

Да и Эрик Рыжий – заматеревший и порядком обленившийся кот – своих привычек не переменил. Когда Иванушка выбрался в голубятне на приполок – маленький балкончик без перил, устроенный специально, чтобы гонять голубей, – то сразу заметил: во дворе, возле нижней ступеньки приставной лестницы, отирается котофей. Теперь-то Иванушка всегда эту лесенку убирал, когда покидал голубятню. Но котяра явно дорожку туда не забыл.

– Пошёл, пошёл отсюда! – прикрикнул на него Иван с деланой строгостью.

Кот запрокинул голову и смерил хозяина взглядом жёлтых глазищ. Потом помедлил немного, но всё-таки развернулся и пошёл по двору прочь – неспешно, вальяжно. Иванушку он совершенно не боялся, но всегда выказывал ему послушание, по крайней мере, внешне. Кошки – памятливые звери. И Эрик Рыжий явно не забыл, кто спас его от страшной смерти. Так что он выделял Ивана из всех людей в доме: тёрся о его ноги, ластился, а порой и приносил по утрам задушенных мышей к самой его кровати.

Иванушка между тем насторожил тайник – приготовил сеть с верёвкой на случай, если его турманы приманят с собой чужих голубей. А потом выпустил первого голубя – своего любимца Горыныча, одного из белых орловских турманов. Прозвание своё он получил и за бесшабашную удаль, и за драчливый норов – из-за чего его постоянно приходилось отсаживать в отдельную клетку.

Птица сразу взмыла ввысь, сделала круг и тут же изготовилась кувыркаться в воздухе. Турман хлопнул крыльями и залещил: плавно проплыл сажень или полторы в небе. А потом – у Иванушки, который глядел на это, запрокинув голову, даже дух захватило, пусть он видел такое уже тысячу раз – белая птица сложила крылья. И скрутила себя в подобие кольца, так что хвост коснулся головы, после начала переворачиваться в воздухе, словно живое колесо. С каждым вращением турман приближался к городским крышам. И, хоть начал он кувыркаться чуть ли не под облаками, снижался он как-то очень уж быстро. Вот – до земли осталось пятнадцать саженей, вот – и десяти не осталось.

Сердце у Иванушки припустило галопом, и он прошептал:

– Ну, всё, всё, Горыныч, хватит уже!

Он мгновенно припомнил, как пару лет назад отец привёз ему в подарок полдюжины бессарабских двучубых турманов. Красивые были птицы, но слишком уж отчаянные. После того как два турмана разбились насмерть на глазах Ивана, прокувыркавшись до самой земли, оставшихся он подарил своему приятелю, жившему на другом конце города. И тот сразу же посадил бесстрашных птиц в отсадок: нечего им летать – пускай выводят птенцов для продажи.

Однако с орловцами у Иванушки никогда подобных неприятностей не возникало. До сего дня. Белый турман всё кувыркался и кувыркался – три сажени до земли, две… И лишь когда до пыльного алтыновского двора оставалось расстояние не более человеческого роста, Горыныч развернулся-таки, распустил крылья и, почти с сонной ленивостью взмахивая ими, подлетел к голубятне. И плавно опустился на крышу у самых ног Иванушки.

Купеческий сын со свистом втянул в себя воздух – до этого забыл дышать.

– Слава тебе, Господи! – Он размашисто перекрестился. – Уцелел.

И мысль о том, что он обещал через час прийти к отцу, начисто выветрилась из его памяти.

2

Книгу в красной обложке Валерьян вернул в замшевую сумку. А горстка камней уже лежала полукругом на земле – возле стены алтыновского склепа, к которому перебежал, согнувшись в три погибели, Валерьян. Духовское кладбище выглядело пустынным, и никто его заметить вроде бы не мог. А имевшееся в склепе единственное круглое оконце, в котором поблёскивали многоцветные витражные стёклышки, находилось слишком высоко, на фронтоне, образованном двускатной крышей. Поглядеть в него изнутри было невозможно: высота склепа составляла никак не меньше шести аршин[2]. Но Валерьяну всё время чудилось: кто-то за ним наблюдает со стороны старинной церковки с шатровым куполом.

Так что, раскладывая камни возле склепа, Валерьян то и дело воровато оглядывался через плечо. Один раз он услышал громкий пронзительный скрип и весь оледенел, припал спиной к стене склепа – решил, что это взвизгнула петлями дверь усыпальницы, – когда оттуда вышел Митрофан Кузьмич. Надоело купцу первой гильдии дожидаться своего сынка-шалопая! Но – нет. Скрип раздался снова, и Валерьян понял: это под ветром подвывает старая засохшая липа.

И вот теперь настало время откупорить бутылку с той драгоценной водой, что струилась когда-то из земли рядом с сожжённым городом Помпеи. Человек, продавший Валерьяну гримуар (если, конечно, это и вправду был человек), сказал ему:

– Такая вода наилучшим образом подойдёт для вашего обряда, синьор. Она вобрала в себя посмертные флюиды тысяч неупокоенных помпейских душ. Стала мёртвой водой, фигурально выражаясь.

– А она не… – Валерьян Эзопов пощёлкал тогда пальцами, подбирая наиболее подходящее слово, потом нашёл его: – …не выдохнется, пока я довезу её до России?

– На этот счёт можете быть спокойны! – Прежний владелец гримуара издал короткий смешок. – Раз уже она не выдохлась за те века, что прошли с помпейской катастрофы, что для неё несколько месяцев?

– Но как я… – Валерьян снова заколебался, боясь задать тот вопрос, который крутился у него на языке.

Однако итальянский букинист и сам всё понял – мгновенно посерьёзнел, произнёс уже без улыбки:

– Как вы узнаете, синьор, продал ли я вам подлинную книгу о воде и камнях или просто решил провернуть этакую мистификацию? Да-да, не протестуйте: я знаю, насколько трудно поверить в то, что эта книга обещает. Ну, так вот, если вам не удастся совершить обряд, на который вы рассчитываете, я верну вам денег вдвое больше, чем вы сейчас заплатили мне за гримуар. И вам даже не понадобится для этого приезжать ко мне. Достаточно будет уведомить меня письмом, можно – прямо из России. Я переведу вам деньги немедленно – в тот банк, который вы мне сами назовёте.

Не то чтобы Валерьян поверил ему тогда абсолютно – он сомневался в действенности гримуара до сих пор. Однако он знал: такие букинисты дорожат репутацией даже больше, чем деньгами. Если бы Валерьян захотел эту репутацию подорвать – продавец гримуара потерял бы несравненно больше, чем получил от своего русского покупателя. Так что сделка тогда состоялась.

И теперь Валерьян по очереди окропил пресловутой мёртвой водой каждый из лежавших на земле камней. А потом ещё трижды облил кладбищенскую землю вокруг, рисуя водой подобие равнобедренного треугольника.

Вода вылилась вся до капли. Но опустевшую склянку Валерьян не выбросил – сунул обратно в сумку. А потом перебежал назад, к мраморному памятнику, за которым он прятался до этого. И стал ждать.

Сперва не происходило ничего. Только скрипел на ветру сухой ствол старой липы да щебетала в ближних кустах сирени какая-то птаха. Валерьян, сидевший за надгробием на корточках, высунул из-за него голову – поглядел в сторону склепа, возле которого валялись на земле камни, стоившие целое состояние. Со своего места он их не видел, однако кто бы мог их забрать? Разве что Митрофан Кузьмич…

Но докончить свою мысль Валерьян не успел. Земля под ним вдруг мелко задрожала и словно бы потекла. То есть так он в первый момент подумал: что потекла земля. На деле же откуда-то из-под могильного холмика, над которым красовался мраморный обелиск, вдруг забил родник. Бесшумный и какой-то ленивый: вода сочилась из-под земли как бы с неохотой. Валерьян даже вздрогнул: о подобных последствиях обряда ни продавец гримуара его не предупреждал, ни в самой тёмно-красной книге ни слова не говорилось.

А потом в точности такой же медленный родник забил ещё возле одной могилы. И возле следующей. И – возле стены склепа, так что вода должна была бы подтопить лежавшие полукругом драгоценные камни.

И Валерьян только-только подумал, что надо бы их всё-таки забрать – пока их не укатило куда-нибудь водой, – когда земля рядом с ним задрожала уже по-настоящему: сильно и глубоко. В тот же миг маленькая птичка выпорхнула из сиреневых кустов и, заполошно взмахивая крылышками, устремилась прочь – полетела к Духовской церкви. А Валерьян перестал прятаться – встал возле обелиска в полный рост, опираясь на него одной рукой. Когда б ни эта опора, он почти наверняка упал бы. Причём даже не из-за того, что земля в прямом смысле уходила у него из-под ног.

Литой чугунный крест, установленный на соседней могиле, вдруг резко ухнул вниз – его словно бы кто-то утянул под землю. А потом могильный холм просел – обратился в неглубокий провал. И наружу из этого провала через пару мгновений высунулось что-то округлое, желтоватое, покрытое подобием старой пакли.

«Я ошибся – поднял из гроба не того мертвеца? – ошалело подумал Валерьян. – Или с чем-то переборщил?..»

И ответ он получил тотчас.

Из могилы, на которой только что стоял чугунный крест, начало выползать существо с чёрными провалами на месте глаз, с почти лысым черепом, в одежде, истлевшей настолько, что неясно было: мужчине она принадлежала когда-то или женщине? И одновременно с противоположной стороны от Валерьяна стал осыпаться внутрь ещё один могильный холм. А потом – вздрогнула и чуть просела чёрная глыба мрамора, на которую Валерьян облокотился.

И он не стал ждать, что произойдёт дальше. Наплевав на драгоценные камни, что так и остались лежать возле алтыновского склепа, махнув рукой на то, чтобы воочию узреть результаты своего эксперимента, Валерьян Эзопов отскочил от провала, в котором тоже уже наметилось некое шевеление. И очертя голову побежал к видневшимся за деревьями воротам в кладбищенской ограде.

Те располагались недалеко. Однако по пути Валерьяну пришлось совершить три или четыре козлиных прыжка, чтобы перескочить через возникающие ямы в земле – всё новые и новые. А один раз он и вовсе решил: ему конец! Кто-то бросил прямо посреди погоста чугунный прут с заострённым наконечником, явно выломанный – неведомо зачем – из кладбищенской ограды. Валерьян запнулся об эту чёрную пику, начал заваливаться вперёд – и как раз в этот момент соседний могильный холм стал проседать. Лишь каким-то чудом, махая руками, будто голубь – крыльями, Валерьян сумел устоять на ногах. И, весь в ледяном поту, понёсся дальше.

Кладбищенскую калитку кто-то замкнул на ключ: сколько ни дёргал её Валерьян, она не поддавалась. А ведь когда он давеча в неё входил, она была открыта! Не иначе как здешний поп, уходя, решил её запереть. И Валерьяна уже окатывало волнами ужаса: из земли лезли всё новые и новые кадавры. Но тут вдруг он заметил, что двустворчатые чугунные ворота погоста закрыты чисто символическим способом. Толстая железная цепь стягивала крайние прутья воротных створок, однако никакой замок концы этой цепи не скреплял. И Валерьян кинулся её разматывать.

3

Иванушка после турманов выпустил в небо чистых голубей. Те летали не так затейливо, но зато годились для «голубиной охоты»: приманивали к себе на голубятню чужих птиц.

Сначала Иван спугнул из голубятни правиков – тех птиц, которые имели привычку закладывать круги вправо, когда спускались к земле. Потом пришёл черёд левиков. Птицы стали нарезать в небе сходящиеся круги, а Иванушка, запрокинув голову, следил, не вмешается ли в его стаю чужой голубь, которого его «охотники» могли бы завлечь к себе на голубятню. На этот случай у Ивана был заготовлен у слухового окна тайник – сеть, которую нужно было быстро набросить на пришлеца, чтобы не дать ему улететь. Но пока что ни одного чужака он среди своих голубей в небе узреть не мог.

Смотрел он в основном вверх. Что делается на земле, не видел. И в сторону Духовского погоста поглядел чисто случайно, когда с полдесятка его голубей вдруг отбились от общей массы и полетели вдоль Губернской улицы к Духову лесу.

Зрением купеческий сын обладал чрезвычайно острым – даром что ли высматривал турманов в заоблачных высях! Но сейчас он поначалу разглядел только Зину: она стояла на самой верхотуре церковной колокольни, на огороженном чугунной оградкой круговом балкончике под колоколенными часами. Белое платье так трепыхалось от ветра на тоненькой Зининой фигурке, что невысокая девушка походила издалека на голубку с распущенными крыльями. Соломенная шляпка свалилась с её темноволосой головы и держалась на одних только лентах – Иванушка и это разглядел! И, уж конечно, увидел он и то, как Зинуша отчаянно, заполошно размахивает обеими руками, вскинув их над головой.

Зину Тихомирову, дочку протоиерея Александра – настоятеля храма Сошествия Святого Духа, – Иванушка знал с самого детства. А его собственный отец по нескольку раз в году посылал Зине в подарок большую корзинку со сластями из своей лавки: на Пасху, на Рождество, на именины, ко дню рождения. И даже заводил с сыном разговор – не приглянулась ли ему поповская дочка? Однако Иванушка очень долго и сам не знал, чувствует ли он к этой пригожей черноглазой девице что-то большее, чем просто дружеское расположение. А когда разобрался с этим, его отец отчего-то перестал свои вопросы задавать. Решил, должно быть, что проку всё равно не будет: его сынок ленив сердцем так же, как и умом.

Иванушка – надо отдать ему должное – не раз и не два порывался с отцом откровенно поговорить. И хотя бы намекнуть, что – да: Зина нравится ему. Однако всякий раз ему что-то мешало это сделать. А потом из-за границы вернулась Иванушкина тётка вместе с его двоюродным братцем Валерьяном. И красавчик Валерьян, едва только Зину увидел, так и принялся вокруг неё увиваться! То подносил ей в подарок парижские каталоги с изображениями дамских платьев. То декламировал ей какие-то непонятные стихи на иностранном языке. То просил её спеть – и аккомпанировал ей на фортепьяно. А на её именины – восьмого июня – вызвался сам отнести ей корзинку со сладкими подарками.

И Зина – ничего: принимала его знаки внимания, не возражала. Мило улыбалась Валерьяну. А уж какими он улыбками её одаривал! У него-то все зубы были на месте – никто его Щербатым дразнить не стал бы… Даже и то, похоже, не вредило ему в глазах поповской дочки, что он никогда не посещал церковь – на что отец Александр не раз ему пенял.

– Надеюсь, сын мой, увидеть тебя в храме Божием, – сказал как-то раз священник Валерьяну в присутствии Иванушки.

И у Ивана Алтынова болезненно защемило под рёбрами слева, когда он услышал, как протоиерей Тихомиров называет сыном его двоюродного брата.

Так что, увидев Зину на колокольне, купеческий сын усомнился: а ему ли девушка машет? И может ли она видеть его с такого расстояния? Да и с какой стати ей вообще вздумалось карабкаться на колокольню?

«Да ну её!..» – с досадой подумал Иванушка и снова перевёл взгляд на голубей.

Он знал: поповская дочка частенько помогала своему отцу в храме – отливала из воска свечки, к примеру. И делала это весьма искусно – в маленькой мастерской за церковью. Вот и сегодня она наверняка должна была именно этим делом и заниматься, а не забираться черт-те куда и размахивать руками. Для чего бы это могло ей понадобиться?

Впрочем, Иван Алтынов тут же сам себя и одёрнул. Какая ему, в сущности, разница, для чего Зина залезла на колоколенный балкончик?

– Не моё дело, – в полный голос произнёс Иванушка. – Пифагоровы штаны на все стороны равны…

Но, следя за теми птицами, что кружили над Духовским кладбищем, купеческий сын снова перевёл взгляд на колокольню. И удивился тому, что Зина продолжает махать – причём делает это с поразительным упорством, почти с отчаянием.

«Может, – подумал Иван, – с батюшкой моим что-то стряслось?»

Но тут же он эту мысль и отринул. Будь так, поповская дочка догадалась бы воспользоваться телегой, на которой отправился к храму его отец. И быстрёхонько доехала бы сюда – рассказала, в чём дело. Ведь что это была за диковинная мода: размахивать руками, стоя на верхотуре? Никто вовек её не увидел бы – снизу. Иванушка и сам бы её не заметил, когда б не находился на крыше.

Купеческий сын несколько раз махнул Зине в ответ – отмахнулся от неё. Дескать, не мешай. И стал присматриваться: не пора ли ему выхватывать сеть из насторожённого тайника? Его птицы вполне могли сегодня привести с собой пополнение.

«Но для чего же она всё-таки там, на колокольне, крутится? – почти помимо воли возник у него в голове вопрос – любопытство разбирало его. – Может, там есть что-то ещё, чего я не усмотрел?»

И он снова поглядел в сторону солнца, клонящегося к западу: на храм и погост. Только теперь, посмотрев на колокольню, где всё так же мельтешила Зина, он перевёл взгляд вниз – поглядел в сторону кладбищенских ворот. И от неожиданности выронил свой шестик с белой тряпицей на конце, который, гулко ударившись о кровельное железо, скатился с крыши и упал чуть ли не на голову Эрику, который снова ошивался у подножия приставной лесенки.

Котофей с возмущённым мявом отпрыгнул вбок, но Иванушка этого даже не заметил.

Глава 4 Тайна Иванушки, неведомая ему самому

1

Митрофан Кузьмич понял уже, что ему не дождаться нынче сынка-недотёпу. Тот на своей голубятне опять позабыл про всё на свете. Да и сам купец первой гильдии уже не столько молился на гробе своего отца в фамильном склепе, сколько отвлекался на мысли мирские и суетные.

Впрочем, а не для того ли, чтобы именно эти мысли привести в порядок, он и пришёл сюда? Ведь надо было что-то решать насчёт привлечения к делу племянника Валерьяна. И в зависимости от принятого решения переписывать или не переписывать свою духовную.

– Все мы под Богом ходим, – пробормотал Митрофан Кузьмич.

В пустом склепе его тихие слова гулко отразились от каменных стен и самому купцу показались чуть ли не оглушительными. Ему даже почудилось, что от его слов слегка вздрогнула дверь, которую он запер, заходя в погребальницу, чтобы никто не мог ему здесь помешать и отвлечь его. Иванушка – тот постучал бы, да. И в первый момент Митрофан Кузьмич решил: сынок его всё-таки явился и хочет, чтобы его впустили. Но нет: Иван так робко стучать не стал бы. Кто-то словно бы кончиками пальцев провёл по двери снаружи. Иван же вмазал бы по двери всем кулачищем – деликатностью манер он не отличался.

«Может, это Валерьян?» – подумал Митрофан Кузьмич.

Его племянник в последние дни держал себя с ним как-то странно, непонятно. Причём наметилась эта странность сразу после того, как Митрофан Кузьмич намекнул сыну своей сестры, что хочет сделать его первым помощником и доверенным лицом по купеческому делу. Но Валерьян, который до этого усердно ему помогал и должен был бы, по всем вероятиям, такому развитию событий обрадоваться, выказал в ответ что-то вроде смущённого недоумения. И с тех пор избегал встречаться со своим дядей глазами. А если тот пытался навести разговор на вопрос о будущности племянника, Валерьян быстро и ловко от этой темы уходил.

Но сейчас он, пожалуй что, мог решить: пора без обиняков обсудить всё с дядей с глазу на глаз. А какое место подошло бы для такого обсуждения лучше, чем это? И Митрофан Кузьмич сделал уже два шага к двери склепа – проверить, не стоит ли за ней его племянник. Но тут же и застыл на месте, словно его обухом оглоушили. И не потому вовсе, что понял: Валерьян не мог ничего знать о том, куда он, Митрофан Алтынов, сегодня отправился.

Гроб с телом его отца, Кузьмы Петровича Алтынова, стоял на невысоком постаменте возле стены склепа, упрятанный в гранитный саркофаг. Может, конечно, и нехорошо это было, что он оставил его поверх земли, но не мог Митрофан Кузьмич себя заставить отца закопать. Положить его в здешнюю торфянистую грязь, к червям и личинкам. А так он тешил себя иллюзией, что отец всё ещё рядом с ним. В буквальном смысле рядом: всего в нескольких вершках от него, хоть и упрятан в дубовый гроб и гранитный футляр поверх него.

И вот теперь внутри этого дубово-гранитного вместилища что-то явственно зашевелилось – как если бы там передвинулся с места на место джутовый мешок с грецкими орехами.

Митрофан Кузьмич вздрогнул, словно ему попала за ворот летнего сюртука тающая сосулька. И ощутил, как грудь его сдавило. Медленно, отказываясь верить себе, он повернулся к гранитному саркофагу, сделал к нему один шаг. А на втором шаге застыл, уже занеся над полом ногу. И при этом будто со стороны увидел себя: мужчину в добротном летнем костюме, с аккуратно подстриженными волосами и светлой бородкой – и со сведённым судорогой ужаса лицом.

– Он всё-таки вернулся… – На сей раз Митрофан Кузьмич говорил громко, в полный голос. – Решил спросить с меня за всё – и это через столько-то лет!..

2

Зина Тихомирова, черноглазая поповская дочка, продолжала взмахивать руками на колокольне. Но Иванушка видел её теперь лишь краешком глаза. Всё его внимание приковала к себе кованая чугунная ограда погоста, примыкавшего к Духову лесу.

Губернская улица, что выводила к кладбищенским воротам, казалась тихой и безлюдной. А сами ворота были закрыты. Как и маленькая калитка рядом с ними, через которую всегда проходила Зина – верила, дурочка, во всякие там приметы. Будто бы ворота предназначаются для мёртвых, и невместно живым через них идти на погост. Однако калитку она за собой сегодня хоть и закрыла, но явно не заперла: чугунную дверку всё время колыхало в створе вперёд-назад.

И купеческий сын быстро уразумел: колыхал калитку отнюдь не ветер! Серые силуэты, казавшиеся издалека несуразно тощими и какими-то дёргаными, налегали на неё и почти что её выдавили. Вот только Иванушка ясно помнил: церковная калитка открывалась не наружу, а внутрь. И эти серые, вместо того чтобы пытаться сорвать её с петель, могли бы просто-напросто потянуть за ручку. Однако их подобная мысль отчего-то не посещала.

Зато самого Иванушку почти одновременно посетили сразу две мысли. Первая составилась так: «А что это я всё ещё здесь, когда я обещался прийти к батюшке – помолиться с ним в погребальнице?» А вторая мысль была: «Так ведь батюшка сейчас как раз на Духовском кладбище!»

Иванушка ссыпался по приставной лесенке вниз, чуть было не наступив на Эрика, всё ещё крутившегося у её подножия. И даже не вспомнил, что лестницу нужно положить наземь – защитить птенцов от пушистого зверя.

– Надо позвать Валерьяна! – прошептал Иванушка. – И сказать обо всём тётеньке! И ещё – отцовским приказчикам!..

Но тут же купеческий сын разозлился на самого себя: а почему это он в первую голову подумал о Валерьяне? Что, разве его двоюродный братец – жених Зине? Почему именно его следует извещать, если с Зиной случилось неладное? И выходило: подспудно Иванушка считал, что у Валерьяна есть какие-то права на дочку священника. Осознание этого не просто разозлило Ивана – привело его чуть ли не в бешенство, чего с ним почти никогда не случалось.

А ещё он пришёл в смятение, когда подумал: что он должен людям сказать? Что Духовской погост запрудили твари, смахивающие на вылезших из земли покойников?! Так ведь он, Иван Алтынов, и без того слыл в Живогорске чуть ли не за дурачка! Когда б ни положение батюшки в городе, Иванушку, может, задразнили бы уже давно уличные мальчишки… Ну, вот, ляпнет он сейчас такое – про ходячих покойников, а потом серым силуэтам отыщется самое обыденное объяснение! А ему, сыну купца первой гильдии, будут поминать этот случай по гроб жизни.

И всё же купеческий сын знал, кто не станет в случае чего глумиться над ним!

Иванушка пробормотал:

– Баба Мавра – она не такая, она обязательно мне поверит.

И он опрометью припустил к пристройке для прислуги, где днём обычно находилась ключница.

Вот только пристройка оказалась заперта изнутри.

– Эй! – Иванушка долбанул пару раз в дверь кулаком. – Кто-нибудь, отоприте!

Но никто не ответил ему. И никакого шевеления за дверью он не уловил. Он оглянулся – хотя снизу, с земли, увидеть колокольню, конечно же, не мог. Но он будто кожей ощущал, как Зина его призывает: «Беги сюда! Скорее!»

Иванушка быстро выхватил из травы кусок угля. Им в доме топили печи, и во дворе он валялся там и сям. А потом прямо на двери, в которую безуспешно стучал, накорябал печатными буквами: «Я на погосте. Пришлите помощь. Иван». Баба Мавра знала грамоту – она прочла бы это послание. И, бросив уголёк обратно в траву, Иванушка собрался бежать к Зине.

Но сперва сделал две вещи.

Во-первых, возле приставной лесенки он подхватил под брюхо проныру Эрика Рыжего, который уже намылился лезть на голубятню. И тут же затиснул кота в стоявшую возле неё деревянную клетку-переноску, предназначавшуюся для птиц. Эрик издал возмущённый вопль и попытался даже просунуть сквозь прутья лапу с выпущенными когтями – цапнуть хозяина. Но решётка была частой – кошачья лапа не пролезла.

– Извини, приятель, – сказал Иванушка и сделал вторую вещь: поднял с земли шестик с привязанной к нему белой тряпицей.

Никакого иного оружия, кроме голубиной махалки и рыжего кота, у купеческого сына под рукой не оказалось.

Насчёт Эрика купеческий сын отнюдь не был уверен: стоит ли тащить с собой рыжего зверя, который издавал гневные завывания в голубиной переноске? Однако Иванушка прочёл немало книг по древнеегипетской истории, пока сидел в городской библиотеке. И знал, кем египтяне считали когда-то кошек.

Так что, зажав под мышкой клетку-переноску, Иван выскочил со двора, куда ни один человек так и не вышел. И пустился бежать к храму и погосту. Эрик поначалу ворочался в тесной для него клетке, протяжно мяукал и вновь пытался достать хозяина лапой с острейшими коготками. Но быстро понял, что проку от этого не будет. А потому притих – временно покорился судьбе.

3

Митрофан Кузьмич перенёс наконец свой вес на занесённую ногу и шагнул вперёд. Однако на большее его сил уже не хватило. Все те воспоминания, которые он даже от самого себя пытался отогнать – не то что поделиться ими с сыном или с домочадцами, – теперь нахлынули на него. Прорвались наружу, как вода через плотину в половодье. Хотя нет, какая там вода: хлынули, как кровь из повреждённой вены.

– Кровь… – Митрофан Кузьмич зажмурился, что ему совершенно не помогло: картина перед его глазами не стала менее отчётливой. – Откуда же в тебе, Танюша, взялось тогда столько крови?..