8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Sterben ist etwa Todernstes. Außer man begegnet ihm mit Humor. Wer zu dieser Einstellung findet, kann der frei erfundenen Erzählung furcht- und bedenkenlos folgen. Das Ende wird überraschen. Todsicher.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

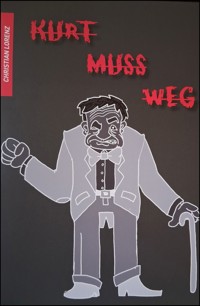

Christian lorenz kurt muss weg word

Inhaltsverzeichnis

Kurt muss weg

Vorwort

Die Horrornacht

Und dann kam Gorica

Das Date am Würstelstand

Das Liebesnest in der Pathologie

Der Pathologe am Mittagstisch

Offene Geheimnisse

Ein Assistent für Judith

Vom Chirurgen zum Lover

Der Sonntagsdienst

Ein makabrer Streich

Ein ruhiger Tag

Rotlichtreport für Anfänger

Die falsche Leiche

Ein Einarmiger sucht sein Glück

Verdächtig sind sie alle

Geburtstagsfeier und Schockstarre

Rätselhafte Besucher

Ein neuer Anfang?

Pathologische Herausforderung

Ein brisanter Anruf

Die Feuerprobe

Wie sag ich’s meinem Kind?

Ankunft einer Verliebten

Partylaune in der Pathologie

Die Frühstücksüberraschung

Wieder daheim

Das Rätsel bleibt ungelöst

Gorica kocht auf

Der Autor

Kurt muss weg

In seinen bisherigen Büchern hat sich Christian Lorenz bereits an vier große Lebensphasen in meist humorvoller Weise erinnert, die Pubertät, die Studienzeit, dasisese erinnert., die Pubertät, die Studentenzeit, das Berufsle- ben und das Älterwerden. Ist jetzt Schluss mit lustig? Was bleibtdennjetztnoch,wennmandasLebenzuEndedenkt?

Ja genau – das. Aber auf dem Weg dorthin kann noch al- lerlei Überraschendes, Spannendes und Kurioses passieren. Den fragwürdigen Umgang mit einem Pflegefall stellt der Autor in den Mittelpunkt seines fünften Buches. Da bedarf es manchmal schon Humors der schwarzen Art, um die Le- serschaft bei Laune zu halten.

Um Nachsicht wird gebeten, wenn dabei moralische Grenzen überschritten werden. Die nahe dem Tod spielende Ge- schichte entstammt schließlich nur der lebendigen Fantasie des Autors.

Als Wiener ist er dem Thema besonders verbunden, wird doch nirgendwo sonst das Sterben so viel beschrieben und besungen wie hier. Wenn bei fröhlichen Gelagen das tradi- tionelle Wienerlied gepflegt wird, so darf natürlich auch der Tod nicht fehlen.

So will der Autor mit diesem Buch auch nichts anderes, als ein morbides Vergnügen bereiten.

Vorwort

DasSterbenistetwasTodernstes.Außermanbegegnet ihmmitHumor.Dasnütztzwarletztlichauchnichts,bis esso weit ist, kann es aber der Lebensfreude förderlichsein. Hu-mor hat sich schon vielfach als probates Mittel gegen das Unbehagen bewährt, von dem wir doch alle erfasst werden, wenn wir das Leben zu Ende denken.

WarumwohlamüsierenwirunsüberGrusel-und Horrorge-schichten und bewundern Leute mitGalgenhumor?WarumistHumorinseiner schwärzestenFormbeivielensobeliebt?Vielleicht, weil er den Tod herunterspielt, ihn ins Satirische und Sarkastische zieht. Vielleicht auch, weil er mit den hu- morlosen Konventionen des guten Geschmacks bricht.

MakabreSpäßeüberBehinderung,Krankheit,Verbrechen oder Tod mögen zwar moralisch verwerflich erscheinen, er-öffnen aber dem Erzähler eine Vielzahl an Möglichkeiten. Tabuthemen aus humoristischer Sicht anzusprechen, ist ein schmaler Grat, kann aber den Betroffenenvielleicht sogar helfen. Tote ausgenommen.

Möglicherweise droht der geschätzten Leserschaft bei der folgendenGeschichtedaseinoderandereMaldasLachen

im Hals stecken zu bleiben. Lassen Sie es ruhig heraus. La- chen kann Beklemmungen lösen und vor Angst befreien. Nichts ist wirklich so ernst, dass es nicht auch eine heitere Seite haben kann.

Wer zu dieser Einstellung findet, kann der folgenden frei er- fundenen Erzählung auch furcht- und bedenkenlos folgen. Das Ende wird überraschen. Todsicher.

Die Horrornacht

Eigentlich konnte es sich Judith selbst nicht erklären. Wa- rum in aller Welt war sie nach dem dumpfen Geräusch mitten in der Nacht aufgestanden? Das Stöhnen in der Mansarde wurde ohnehin langsam schwächer. Kein Grund also, hinaufzugehen. Ein schwerer Tag stand ihr bevor, sie brauchte ihren Schlaf. Also wozu jetzt eine unnötige Aufre- gung? Noch einmal hielt Judith den Atem an. Es war einfach totenstill. Nur der Wecker tickte ganz leise.

Ewald hatte scheinbar gar nichts gehört. Aber der schlief ja immer wie tot, den konnte nichts wecken. Ewald? Nein! Der hatte ja Nachtdienst, der war ja gar nicht da! Von Sonntag auf Montag hatte er doch meist Nachtdienst! Ja klar, die Türe zu seinem Zimmer hatte doch offen gestanden, als sie zu Bett ging. Judith blickte ungläubig auf den Wecker. 3 Uhr morgens. Montag morgens!

Aber was, das war ja wohl nur ein schlechter Traum. Ja, sie spürte noch den kalten Schweiß auf ihrer Stirn. Sie fröstelte und zog die Decke hoch. Der nervige Wecker tickte beson- ders laut. Vielleicht sollte sie ihn einfach in die Lade schie- ben. Aber das Stöhnen hatte Judith immer noch im Ohr. Konnte man im Traum Stimmen hören? Die Stimme kannte sie doch nur zu gut, auch wenn es nur ein unverständliches Gejammer war. Es kam aus der Mansarde. Ja, sie war doch von einem dumpfen Aufprall erschreckt hochgefahren und dann angespannt im Bett gesessen. Keine Frage, sie war wach, hellwach…

„Warum nur tue ich mir das an?“, fragte sich Judith zum wiederholten Mal, als sie die knarrende Holztreppe hoch- stieg. Sie fühlte sich alleingelassen mit dem Monster, dassie immer wieder terrorisierte. Aber sie hatte es ihrer ver- storbenen Mutter versprochen und dieses Versprechen las- tete wie ein Fluch über ihr. Sie musste es sich ehrlich ein- gestehen: Jedes Mal, wenn sie die Mansardentüre öffnete, hoffte sie, auf einen Toten zu treffen. Nein, sie hatte auch gar keine Angst davor. Immer wieder hatte sie sich schon vorgestellt, was sie dann tun würde.

Zuerst zum Schreibtisch und das Kuvert mit der Versiche- rungspolice öffnen. Dann nachsehen, ob der Schlüssel für den Banksafe noch im gelben Aktenordner steckte, und da- nach alle verordneten Medikamente gut sichtbar auf den schmiedeeisernen Tisch stellen.

In dem Moment, als sie die knarrende Türe öffnete, muss-te Judith ihre Pläne aber gleich wieder begraben. Der alte Mann, der neben dem Tisch lag, war nicht tot. Er bewegte kurzdenKopf,alssiedasLichtanmachte,undversuchte,et- was zu sagen. An der Schläfe klaffte eine blutende Wunde, ein Bein war seltsam verdreht und eine Hand schien nach irgendetwas zu greifen. Der Insulin-Pen lag unbenutzt am Boden. Ebenso ein Stück Traubenzucker. Wahrscheinlich hatteKurt wieder auf seineSpritzevergessen.DieTeekanne war umgefallen und die braune Brühe hatte sich über seine Pyjamahose ergossen.

Der Teppich mit umgeschlagener Ecke lag stark gewellt mitten im Zimmer. Judith strich ihn sogleich glatt und legte ihn wieder neben das Bett. Ja, ja, das hatte sie schon öfter gehört,wennBesuchkam.„GebtdochdenTeppichweg,

der ist doch gefährlich!“ Aber Kurt hatte darauf bestanden, dass der Teppich bleibt. Judiths Mutter hatte ihn schließlich für Kurt, ihren zweiten Mann, selbst geknüpft. Auch „On-kel Kurt“, wie er in der Familie genannt wurde, wollte das Erinnerungsstück keinesfalls hergeben. Der Teppich musste neben seinem Bett liegen, obwohl er schon ziemlich zer- schlissen war. So achtete Judith darauf, dass er nicht bei- seite geräumt wurde, auch wenn er sich immer wieder als gefährlich erwies.

Auch diesmal war Kurt ganz offenbar stark unterzuckertund schwindlig am Teppich ausgerutscht und hatte mit dem Kopf den schmiedeeisernen Tisch gestreift. Das zog zwar einekleineWundeanderSchläfeundeinekurzeBewusstlo- sigkeit nach sich, nicht aber eine Verletzung mit Todesfolge. Auch ein Schock, der den herzkranken Diabetiker gefährdet hätte, war ausgeblieben. Judith überlegte kurz, Kurt den Traubenzucker in den Mund zu schieben, fürchtete aber dann, er könnte daran ersticken. Tod durch Ersticken – so einen Befund könnte sie wirklich nicht brauchen.

Also spulte Judith ein weiteres Mal das gewohnte Pro- gramm ab: Den Rettungsdienst anrufen, den Patienten zu- decken und wie angewiesen in eine stabile Lage bringen, Puls und Atmung kontrollieren, dazwischen Medikamente und Geschirr einsammeln und einen Sessel freimachen. Dann schnell hinunterlaufen, die Eingangstüre öffnen, da- mit die Rettungsleute nicht läuten mussten. Hoffen, dassdie Kinder nicht aufwachten.

Bis zum Eintreffen der Sanitäter hatte Kurt wieder voll sein Bewusstsein gefunden. Er stöhnte auf und fasste sich dann ganzvorsichtigandieSchläfe.DatropftedochBlutherab.

Was, zum Teufel, war geschehen? Ein Unfall, ein Überfall oder doch nur ein böser Traum? Nein, er hörte ganz deut- lichStimmenimStiegenhaus.JudithsStimmewardabei, sie klang ganz ruhig. Also war scheinbar nichts Furchtba-res geschehen. Aber da war auch eine tiefe Männerstimme dabei, und dann noch eine. Die Männer kamen näher. Es mussten schwere, kräftige Männer sein, denn unter ihren Tritten ächzte die Holztreppe. Kurt war es plötzlich klar: Die kommen zu mir.

Er versuchte, sich ein wenig aufzurichten und den Blick zur Türe zu wenden. Ein Mann in grellrotem Anzug nahm sei- nen Rucksack ab, der andere tippte etwas in ein Gerät. „Da liegt er, meine Herren“, war von Judith zu hören. Es klang kalt und gleichgültig.

Als sich der eine Sanitäter näherte, nahm Kurt alle Kraft zu- sammen und hob abwehrend die blutbefleckte Hand. „Mir fehlt nix“, presste er hervor. Das Gerät, das der Sanitäter hervorzog, kannte er schon. Wozu das EKG? Er war dochnur gestürzt, fühlte sich zwar schwindlig, sonst aber gut.

Er wollte nicht ins Krankenhaus, brauchte nur Ruhe und sei- ne gewohnte Umgebung. Tatsächlich zeigten sich außer der kleinen Wunde am Kopf keine Verletzungen.

Die Blutzuckermessung bestätigte aber dann die Vermu- tung: Gefährliche Unterzuckerung. Kurt schluckte den Trau- benzucker und versicherte, den Insulin-Pen selbst verwen- den zu können.

Er erholte sich schnell und fand völlig überraschend wieder zu seinem rüden Ton: „Pickt’s mir ein Pflaster drauf und schleicht’s euch wieder!“

Nachdem die Sanitäter keine akute Gefährdung erkennen konnten, gelang es Judith, sie zum Abzug zu bewegen. „Erist hier ohnehin in bester Betreuung“, schickte sie ihnen mit bitterem Lächeln nach.

In solchen Momenten hasste Judith ihren Beruf. Sie war Lo- kalreporterinbeieinervielgelesenenGratiszeitungundaus- gerechnet für diesen Montag hatte sie der Chef vom Dienst zur Bereitschaft eingeteilt. Egal was an Moritaten, Unfällen oder Promi-Tragödien passierte, sie hatte mit Mikro und Kamera bereitzustehen. Familiäre Probleme, Übermüdung, Blackout, psychische Erschöpfung…, nein, das zählte nicht. Das kam zwar immer wieder in ihren Storys vor, sie selbst aber hatte jederzeit zu funktionieren. So sah es jedenfallsihr Chef. Eine gute Lokalreporterin musste stabil und robust sein.

Nachdem sie Kurt versorgt und wieder ins Bett gelegt hatte, herrschte vorerst wieder Ruhe im Haus. An weiteren Schlaf war aber nicht zu denken. Judith lag wach und starrte zur Decke, war aber zu müde, um aufzustehen.

Nach der Horrornacht hatte sie dann versucht, mit einer Überdosis Koffein ihr Wachkoma zu überwinden. Hatte es geschafft, die Kinder für die Schule fertig zu bekommen und siedannmitdemHinweiswegzuschicken,dass„OnkelKurt“ in der Nacht fast gestorben wäre.

Für ihren 11-jährigen Sohn Karsten hatte diese Mitteilung inzwischenjedenSchreckenverloren.Zuoftschonwar ihm Kurts Tod angekündigt worden. Doch bis jetzt hattesich seine Erwartung nicht erfüllt, die Mansarde beziehenzukönnen.DieeigenenMusikboxen,dieRennstreckemit

den ferngesteuerten Autos, das neue Keyboard, dafür wäre dann endlich Platz. Ungestört von Oldies und Schwester könnte er dann Freunde einladen.

Bei der 16-jährigen Sabine war das ganz anders. Ihr lauter Bruder nervte sie zwar oft, aber sie wollte ihn doch nichtauf diese Weise weghaben. Nein, Opa durfte nicht das Op- fer sein, auch wenn er nur ihr Stiefopa war. Deshalb nannte sie ihn auch „Onkel Kurt“. Er sollte noch bleiben, denn sie mochte ihn. Als einzige der Familie… Sie las ihm öfter aus der Zeitung vor, spielte mit ihm Karten und schaltete seine Lieblingssendungen im Fernsehen ein. Sabine bedrückte es, wenn sie wieder hörte, dass Kurt „fast“ gestorben wäre.

Auch an diesem Morgen konnte sie ihren Bruder nicht ver- stehen, der für Kurt nur ein bedauerndes Achselzucken üb- righatte. Bei ihrer Mutter war sie immer unsicher. Einerseits bewunderte sie ihre Bereitschaft, sich trotz Kurts Undank- barkeit um ihn zu kümmern, ja sogar schlaflose Nächte zu opfern, andererseits bedrückte Sabine aber, mit welch mit- leidloser Kälte sie das tat. Auch beim Frühstück erschreck- ten sie die harten Züge im Gesicht ihrer Mutter und die Un- berührtheit, mit der sie von Kurt sprach.

So konnte das doch nicht weitergehen. Mama war doch ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch, bevor Kurt kam. Sie war auch kein Morgenmuffel, so wie Papa und Karsten, sondern meist in aller Früh schon gut aufgelegt. Und was war jetzt immer wieder von ihr zu hören? „Kurt ist in der Nacht nicht gestorben.“ Einfach eine kühle, schlichte Feststellung, als sagte sie: „Leider regnet es heute wieder.“ Es war klar:

KurtdrücktenichtnuraufihreStimmung,sondernauf diederganzenFamilie.Undallewartetennuraufseinen

85.Geburtstag…

KurzkonnteJuditheinwenigdurchatmen.DieKinderwaren aus dem Haus, der Mann war noch nicht aus dem Nacht- dienst zurückgekehrt. Ein paar ruhige Minuten blieben ihr noch. Sie stand da und starrte mit leerem Blick in den Spie- gel. Sollte sie die alte Frau mit bleichem Gesicht und Rin- gen unter den Augen kennen? Sie konnte sich im Moment selbst nicht begreifen.

Jetzt brauchte sie erst einmal einen kräftigen Schluck Gin. Der half immer, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlte. Judith trank nicht regelmäßig und auch nur, wenn sie allein war. Da brauchte sie manchmal einen Seelentröster, der ihr über ein kleines Tief hinweghalf. Sie achtete aber sorgsam darauf, es nur bei einem schnellen Gläschen zu belassenund danach immer einen Mundspray zu benützen.

Warum hatte sie ihren Stiefvater nicht längst in ein Pflege- heim gesteckt? Gut, sie hatte ihrer Mutter versprochen, ihn bei sich in der Familie zu behalten. Dafür hatte sie ihr auch ihr elterliches Haus in der Klosterneuburger Siedlung hin- terlassen, zwar nicht sehr groß, aber in schöner Lage, ganz nahe der Donau. Das war natürlich ein Eldorado gegen den Wohnblock, in dem sie zuvor gehaust hatten.

Essolltejaauchnichtfürlangesein.Kurtwarherzkrankund überdies Diabetiker, die Ärzte machten ihm keine Hoffnung mehr,nochvielälterzuwerden.Erwolltejaauchnichtälter als 85 werden. Die wenigen Monate bis dahin zu Hause zu verbringen, war sein einziger Wunsch.

ErhatteesseinerStieftochterJudithzugesagt.Nachdem

85. Geburtstag wollte er sich „verabschieden“. Nieman-dem wollte er danach noch zur Last fallen. Judith hatte das zunächst nur für eine seltsame Art von schwarzem Humor gehalten, aber „Onkel Kurt“ machte ihr immer wieder klar, dass es ihm damit ernst war.

Kurt wollte eigentlich nie sehr alt oder gar ein Pflegefall werden. Spätestens mit 85 sollte also Schluss sein. Als „Be- weis“ dafür schloss Kurt Pressl eine Erlebensversicherung ab, mit Fälligkeit zwei Wochen vor seinem 85. Geburtstag. Auch die Erben sollten nicht länger auf seinen Tod warten müssen, versicherte er immer wieder.

Kurt Pressl war als langjähriger Eigentümer einer gut gehen- den Schlosserei ein wohlhabender Mann und gab an, sein Erbe am liebsten Judith hinterlassen zu wollen. Nicht, dass er sie besonders liebte, aber sie war eine der wenigen Men- schen, zu denen er noch einigermaßen Vertrauen hatte. So glaubte er auch, sie würde ihr der Mutter gegebenes Ver- sprecheneinhalten.Mit seinenbeidenSöhnen,die beide im Ausland lebten, hatte er keinen Kontakt mehr.

Zunächst war das Judith peinlich. Sie war jetzt keine Mora- listin, aber Kurt nur wegen der Aussicht auf sein baldiges EndeundeinansehnlichesErbeimHauszubehalten,schien ihr doch ziemlich abscheulich. Schließlich verdienten Judith und Ewald ja gut und die Familie war auf Kurts Todesprä- mie eigentlich nicht angewiesen. Doch diese Skrupel ver- schwanden in gleichem Maße, als sich ihr Stiefvater durch Krankheit und Starrsinn zu einem richtigen Scheusal entwi- ckelteunddieganzeFamilieterrorisierte.Schließlichwoll-

ten ihn mit Ausnahme von Sabine, die weiterhin an „Onkel Kurt“ hing, alle anderen loswerden.

Sein zunehmend aggressives Verhalten, das seine Betreu- ung immer schwerer machte, brachte Judith an ihre Gren- zen. Der Versuch, Kurt zumindest kurzfristig in ein Kran- kenhaus zu bringen, scheiterte jedoch immer wieder spek- takulär. Wegen Handgreiflichkeiten und Zerstörungswut musste Judith sogar einmal Polizei und Amtsarzt bemühen, zur Zwangseinweisung kam es jedoch nicht. Er sei zurech- nungsfähig und für seine Umgebung keine Gefahr, lautete der Befund. Auch ein drohender Nervenzusammenbruch Judiths änderte nichts an diesem Urteil.

Es änderte aber ihre Einstellung. Niemand könne sie zwin- gen, an ihrem Versprechen festzuhalten und damit ihre ei- gene Gesundheit zu gefährden, hatte sie ihrer Familie klar- gemacht. „Ich kann und will mich nicht mehr mit diesem Monster ruinieren. Ich erlebe genug Schreckliches in mei- nem Job, das reicht mir völlig.“

Eugen stimmte ihr voll zu, auch er brauche als Unfallchirurg zu Hause keinen Horror mehr. „Wir müssen das Problem endlich lösen, so kann das nicht weitergehen.“ Sohn Cars- ten stimmte zu. Er hoffte auf ein eigenes Zimmer in der Mansarde. Judith ertappte sich immer wieder bei dem Ge- danken, auf die mögliche Auszahlung einer Versicherung zu pfeifen, zumal sie ja gar nicht wusste, um welche Summe es ging. Kurt so schnell wie möglich loszuwerden, würde doch alles einfacher machen.

DannkönntemanendlichdieMansarderenovierenundaus- bauen,dafürbräuchtemankeinegroßeHinterlassenschaft,

von der man ohnehin nicht wusste, ob es sie geben würde. Ewald träumte von einem entspannten Frühstück, bei dem nicht Kurts aktueller Zustand das Hauptthema war, von ei- nem ungestörten Schlaf nach den Nachtdiensten. Wenn er morgens aus dem Haus ging, wollte er das ohne schlechtes Gewissen tun. Lange schon hatte er es abgelehnt, den Pa- tienten im eigenen Haus zu betreuen. Bei Kurts starrköpfi- gem Widerstand sah er auch keine Verpflichtung dazu.

Immer offener wurden die Gespräche, wie man sich des ungeliebten Hausbewohners entledigen könnte. Ein Haus- haltsunfall, eine plötzliche Aufregung, ja selbst ein ärztli- cher Kunstfehler kamen in Betracht. Als dann die Vorschlä- ge von Eugen und Carsten immer konkreter wurden, Sabine aber meinte, sie wolle keinesfalls „in einer Mördergrube“ hausen, sah sich Judith doch gezwungen, die Reißleine zu ziehen.

EsmussteHilfeher,bevoreszumÄußerstenkam.EineFrau, die mit Kurt zu Recht kam, die seine Grobheiten ertrug, die sich um seine Pflege kümmerte. Einfach und unkompliziert, aber auch tatkräftig und energisch. Eine Frau, die rund um die Uhr für ihn da war und keine Fragen stellte, warum das sonst niemand machte. Ja, und dann noch eine Zweite, der das auch zuzutrauen war.

Da könnte sich Eugen doch mal in der Klinik umhören. Er hatte doch schon von einer Pflegehelferin gesprochen, die gerne auch privat bei zahlungskräftiger Kundschaft gearbei- tet hätte. Kurt hatte ja eine ansehnliche Pension, mit der er sich seine Pflege selbst zahlen konnte. Zusammen mit dem Pflegegeld war da schon eine gute 24-Stunden-Betreuungzu finanzieren. Judith wollte keine Pflegerinnen von irgend-

einer Organisation, nein, es sollten Frauen sein, die sie aus- suchte.

Noch heute wollte Judith das mit Eugen klären. Zu ihrer großen Überraschung war es Eugen selbst, der das Thema ansprach. Er hatte diesmal nach dem Nachtdienst nur kurz geschlafen. Der Vorfall mit Kurt, von seiner Frau grausig ge- schildert, beschäftigte ihn mehr als sonst. Noch im Pyjama und sichtlich missgelaunt schlurfte Eugen in die Küche, um seinen Morgenkaffee zuzubereiten. Judith beobachtete ihn schweigend, es schien ihr kein guter Moment, ihn anzure- den. Nach dem ersten Schluck Kaffee war ein kurzes „Ah“zu hören, vielleicht ein Hinweis darauf, dass Eugens Lebens- geister wiedererwacht waren. Dann blickte er Judith lange an, als ob er ihr etwas sagen wollte. Noch ein wenig unge- lenk setzte er sich mit der Kaffeetasse in der Hand auf den Küchenhocker und nahm einen zweiten Schluck.

„Da gibt es jemanden, der das Monster bis zum Tod beglei- ten könnte…“

Schockiert von Eugens steinerner Miene brachte Judith nur ein zaghaftes „Ja?“ hervor.

„EinePflegehelferin,siearbeitetaufderInternen.“

„Aha.“

„Kennt sich ein wenig aus mit dem Ruhigstellen von Patien- ten.“

IrgendwiewurdeesJudithunheimlich.

„Du meinst, das wäre bei Kurt nützlich?“, fragte sie erschro- cken.

„Ja,natürlich“,antworteteEugeneiskalt.

Judith holte tief Luft und blies sie langsam wieder aus. Zwar hatte auch sie schon verzweifelt über eine Lösung nachge- dacht und schon gewagte Gedanken gewälzt, jetzt aber war sie doch völlig überrascht. Sollte Eugen das wirklich ernst meinen?

Dieser ließ jedoch keinen Zweifel: „Eine wie sie wäre die- sem Mörderjob sicher gewachsen“, meinte er mit sarkasti- schem Grinsen.

„Und warum…?“, fragte Judith stockend, „…will sie weg von eurer Klinik?“

„SiebrauchtdringendGeldfürdenHausbauinderSlowakei, noch einmal ein kurzer Job mit guter Bezahlung, dann will sie wieder zurück. Und außerdem…“ Eugen zögerte kurz.

„Undwasnoch…?“

„Es gibt auch Probleme mit der Pflegeleitung. Sie über- schreitet manchmal ihre Kompetenzen, was ein Risiko wer- den könnte.“

Bewusst vermied es Eugen, den Namen „Doris“ zu verwen- den. Keineswegs sollte der Eindruck entstehen, der Tipp käme direkt von der Leiterin des Pflegedienstes, die Eugen schon einige Male beiläufig erwähnt hatte, wenn er von Personalproblemen im Nachtdienst sprach.

Judith war das alles nicht ganz geheuer, sie fühlte sich von dem unerwarteten Vorschlag überrumpelt und versprach nur,darübernachzudenken.Dastatsiedannauch,ent-

spannt durch ein Gläschen Gin, nachdem Eugen das Haus verlassen hatte.

Und dann kam Gorica

Eugen war die 49-jährige Pflegehelferin, die als Karenzver- tretung in der Unfallklinik arbeitete, schon länger aufgefal- len. Mit ihrem harten Akzent klang sie zwar forsch im Ton, war dabei aber von sympathischer Hilfsbereitschaft. Ihre Kolleginnen behandelten sie aber ein wenig als Außensei- terin. Es schien Eugen, als wollten sie Gorica von einigen Tätigkeiten fernhalten. Lange hatte er überlegt, ihr ein An- gebot zu machen. Nach der letzten Horrornacht, von der ihm Judith berichtet hatte, war er nun dazu entschlossen.

Nun, einen „Todesengel“ hatte sich Judith anders vorge- stellt. Da kam eine gutmütig wirkende Frau mittleren Alters, offen und freundlich. Sie war groß und recht kräftig gebaut, wirkte aber keinesfalls bedrohlich. Gorica war offensicht- lich ein Mensch, der gut geerdet war, der nicht so leicht die Ruhe verlor. Ohne jede Scheu sprach sie die Gründe an, wa- rum sie die Unfallklinik verlassen wollte, um vor ihrer Rück- kehrindieSlowakeinocheinmaleinenrichtiggutbezahlten Job anzunehmen.

In der 24-Stunden-Pflege wollte sie sich mit einer slowa- kischen Kollegin abwechseln, deren Namen schwer auszu- sprechen und zu merken war. Diese war bislang in einem Pflegeheim beschäftigt, hatte aber auch vor, sich zu verän- dern.

„Ich lieben selbständig Arbeit und lieben auch Verantwor- tung“,versicherteGoricainholprigemDeutsch,abermit

freundlichem Lächeln. „Ich alle Aufgaben machen, werden Sie sein zufrieden mit Gorica.“

Da war für Judith keine Hintergründigkeit auszumachen. Diese Frau konnte vielleicht wirklich mit Kurt zurechtkom- men. Selbst einem Tyrannen wie ihm würde es nicht so leicht gelingen, sie aus der Ruhe zu bringen. Eugen war oh- nehin schon von Gorica überzeugt. Auch bei Judith drängte die Aussicht auf störungsfreie Nächte anfängliche Beden- ken zurück.

Schließlich hatte Judith zugestimmt, Gorica auf Probe auf- zunehmen. Sie sollte zeigen, dass sie dem Monster gewach- sen war.

Eigentlich kam Gorica mit keiner guten Empfehlung. Doris, die Pflegeleiterin der Unfallklinik, wollte ihren Dienstvertrag nicht verlängern. Zwar hätte sie durchaus noch Pflegehel- ferinnen brauchen können, doch die tatkräftige Slowakin war ihr zu eigenmächtig. Gorica trat wie eine diplomierte Schwester auf und bot Patienten zusätzliche Schmerz- und Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel vor Operationenan. Sie gab zwar an, entsprechende Wünsche nur weiter- zuleiten, dennoch gefiel sie sich in der Rolle des „rettenden Engels“.

Eine Rolle, die der Pflegeleiterin gar nicht gefiel. Doris kann- te schließlich schreckliche Erfahrungen aus geriatrischen Kliniken, die gezeigt hatten, wie aus krankhaft sendungsbe- wussten Helferinnen auch „Todesengel“ werden konnten.

Wiederholt hatte Eugen die Sorgen mit dem ungeliebten Gast in seinem Haus erwähnt. Pflegeleiterin Doris zeigte dafürgroßesVerständnisundbedauertedabeivorallem

Eugens Frau, die ja die Hauptlast zu tragen hatte. Die Offen- heit, mit der Doris Probleme ansprach, überraschte immer wieder. So auch bei ihrem letzten Treffen.

„Füreuch,Eugen“,hatteDorisganzunverblümtgemeint,

„wäre Gorica eine gute Option. Als Pflegerin ist sie sicher gut. Mir ist sie zu eigenmächtig, euch würde das vielleicht nicht so stören…“ Beide waren gerade dabei, sich wieder anzukleiden. Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, plauderten Doris und Eugen gerne ganz entspannt und zwanglos auch über Dinge ihres Lebensalltags.

Sie taten das mit der gleichen Offenheit, mit der sie auch über ihre sexuellen Wünsche sprachen. Beide fanden spon- tanenoderverbotenenSexinderKlinikaufregenderalsden häuslichen mit ihren Langzeitpartnern. Beide waren sie be- ruflich sehr gefordert und schätzten so ihre „Entspannungs- pausen“.

Eine solche zu brauchen, war auch das Codewort, mit dem Eugen und Doris ihre Treffen vereinbarten. Als Liebesnest wählten sie allerdings ein durchaus kühles. Es war die Ab- geschiedenheit derPathologie, in diesiesich zurückzo- gen. Beide empfanden diesen bizarren Ort als besonderen Kick.

Das Date am Würstelstand

Begonnen hatte ihre Beziehung an einem ebenso unge- wöhnlichen Ort. Beide hat sie an einem Workshop für pro- fessionelle OP-Raum-Hygiene teilgenommen, veranstaltet von einem führenden Medizintechnik-Unternehmen. Do-ris war damals noch OP-Schwester und hatte sich in einem erstenGesprächmitEugenüberdiesterileAtmosphäreder

Schulungsräume beklagt, in der es unmöglich sei, die Kurs- teilnehmer näher kennenzulernen.

Die attraktive Frau war Eugen schon länger aufgefallen, bis- her hatten sich ihre Kontakte aber nur auf beiläufige Plau- dereien beschränkt. Eugen hatte nicht gewagt, offen sein Interesse zu zeigen. Wenn er das getan hätte, wäre der An- näherungsversuch auch sehr offen ausgefallen, wie es eben seine Art war. Die passende Situation dafür hatte sich aber noch nicht ergeben.

Umso erfreuter war er, als ihn Doris mit der Frage über- raschte, ob er denn die einstündige Mittagspause auch in der absolut ungemütlichen, sterilen Betriebskantine ver- bringen würde. Eugen hatte, wie viele Männer, bei der Auf- nahme weiblicher Signale eine lange Leitung. „Wo sonst?“, dachte er, ohne das Angebot zu erkennen.

„Kennen Sie vielleicht in der Nähe etwas Originelleres?“,half ihm Doris aus der Sprachlosigkeit.

Die Schulungsräume lagen in der Bahnhofsgegend, in der sich Eugen eigentlich gut auskannte – ein passendes Lokal für ein schnelles erstes Date war aber nicht dabei. Außer… das war jetzt auch nicht gemütlich, aber originell allemal.

DaserwartungsvolleLächelnvonDorisgabihmMut.

„Manchmal gehe ich einfach zum Würstelstand beim Bahn- hof,dagibtesausgezeichneteKalbsbratwürste.“Wederwar Eugen schon einmal dort, noch wusste er über die Qualität der Kalbsbratwürste Bescheid, aber er fand die Idee plötz- lich sehr komisch. Wer so lächeln konnte, der musste auch Humorhaben,dachteEugenundblickteDorisgespanntan.

Die Antwort kam ganz spontan. Lebhaftes Kopfnicken, schelmisches Lachen, Daumen in die Höhe: „Sagen wir um halb eins…“

Als Doris tatsächlich am Würstelstand angekommen war, starrte sie Eugen nur einmal bewundernd an. Das dunkle offene Haar, das einnehmende Lächeln, der bunte Pullover mit fröhlichen Farben, die schwarzen Leggins, die wohlge- formten Beine. Das alles versetzte Eugen in Sprachlosigkeit. Sonst nicht leicht aus der Fassung zu bringen und keines- wegsaufdenMundgefallen,suchteernervösnachderpas- senden Begrüßung.

„Schön, dass wir uns auch einmal privat ‚Hallo‘ sagen kön- nen.“

„Hallo.“

„Wirkönntenunseigentlich…“

„IchbindieDoris.“

„IchheißeEugen.“

„Hallo,Doris!“

„HalloEugen!“

Da muss ich gleich nachlegen, dachte Eugen und versuchte sich als Charmeur, der er eigentlich nicht war:

„Ein so rasches Date mit einer so interessanten und anzie- henden Frau finde ich einfach umwerfend.“

„Okay,Eugen,übertreibnicht.Komplimenteübenwir noch!“

Als wollte sie ihm ein gutes Beispiel geben, lobte sie Eugen für die Auswahl des Treffpunktes.

„Sehr schöner Kontrast zum Hygiene-Workshop. Unsau- bere Umgebung, herumhängende Kiffer, liegengebliebene Essensreste. Aber mitten im Leben unter vielen Menschen. Originelle Idee.“

Rasch erkannten dann Doris und Eugen, dass sie eigentlich beide eine klare, ehrliche Sprache bevorzugten. Das ver- krampfte Getue des ersten privaten Kennenlernens wich offener Sympathie und bald waren sie sich einig: Das erste Date sollte nicht das letzte sein.

Das Liebesnest in der Pathologie

Entgegen von Vermutungen war ja der weitgehend unge- nützte Raum in der Pathologie gar nicht so ungemütlich. Die ungewöhnliche Örtlichkeit wurde zu einem sehr diskreten, gut abschließbaren Treffpunkt. Nicht nur brauchte es einen Schlüssel zum Betreten des Kellergeschosses, auch für die Schleusentüre war die Eingabe eines Codes erforderlich,der regelmäßig wechselte. Ungebetener Besuch war sonicht möglich., nur wenige Eingeweihte wussten Bescheid.

Für den harten Seziertisch standen im Geräteraum des Kel- lers neben Einmal-Handtüchern auch angenehm weiche Anti-Dekubitus-Matten bereit, wie sie für längere Opera- tionen verwendet wurden. Für das grelle Neonlicht standein Dimmer zur Verfügung, auch die Klimaanlage lief nurbei Bedarf. Im Nebenraum lud ein Metalltisch samt Sesseln zum längeren Verweilen ein, ja sogar einige steril verpackte Gläser neben dem Handwaschbecken warteten darauf, be- fülltzuwerden.EinigesanFachliteraturstandnochinden

Christian Lorenz

2025-01-29 09:41:27

--------------------------------------------

verschlossenen Glasregalen des Vorraumes bereit, sodass als Begründung für längere Aufenthalte auch wissenschaft- liches Interesse herhalten konnte.Was Eugen und Doris in der Pathologie am meisten störte, war aber der unangenehme Formaldehyd-Geruch, der das sinnliche Vergnügen doch minderte. Auch das Tragen von Masken half da nicht wirklich. Der Geruch reizte dann zwar nicht mehr die Nase, doch dem Liebesspiel fehlte es an In- timität und die Liebeslaute blieben unter den Masken ver- halten. So blieb nichts anderes als das intensive Versprühen von Parfüm. Das wieder hatte für Eugen den Nachteil, nach der Rückkehr aus der Pathologie einen Duft zu verbreiten, als käme er gerade aus einem erotischen Etablissement. Auch die rasch wieder angelegte sterile Berufskleidung schützte Eugen nicht immer vor spitzen Bemerkungen.

So unbekümmert und hemmungslos Doris auch die „Ent- spannungspausen“ mit Eugen genoss, danach achtete sie penibel genau auf Sauberkeit. Vorschriftsmäßig erfolgten Desinfektion und Entsorgung, alles musste wieder ganz genau auf seinen Platz. Der abrupte Wechsel vom Liebes- zum Berufsleben gelang beiden inzwischen sehr gut. Keine Scham- oder Schuldgefühle blieben zurück. Hatten sie be- kommen, was sie wollten, sahen sie das als wohlverdienten Lohn.

Zwei Menschen, die täglich in harter Arbeit für andere da waren, durften auch mal kurzfristig alles hinter sich lassen und sich nur als Mann und Frau fühlen.

Abgesehen von diesen gewissen Stunden kam Eugen nur selten in die Pathologie. Selten, aber doch gab es ja Patien- ten, die Eugen buchstäblich unter der Hand starben. Alle Ri- siken abgeklärt, alle Standards eingehalten, alle Checklisten durchgegangen und am Ende die Nulllinie auf dem Monitor. Todesursache ungeklärt, Obduktion angeordnet. Das waren die Fälle, die auch den dickhäutigen Unfallchirurgen nicht gleichgültig ließen. Eugen konnte sich noch an jeden Einzel- nen erinnern. Einige Male war er dann auch in den Keller hinabgestiegen, um sich von eigenen Zweifeln zu befreien. Nicht immer aber war ihm das gelungen.

Immer mehr aber hatte Eugen diese Erinnerungen ver- drängt. Obduktionen nach Unfällen erfolgten aus Kosten- gründen ja immer seltener. Wurde Fremdverschulden ver- mutet, so war ohnehin die Gerichtsmedizin zuständig und bald gab es in der Unfallklinik nur mehr ganz selten Leichen im Keller. Diese Fälle wurden von Eugens bestem Freund Nicolauntersucht.ErschätzedenleutseligenPathologen

nicht nur als guten, stets hilfsbereiten Kollegen, sondern liebte auch seinen schwarzen Humor, der in manchen Fäl- len richtig befreiend wirkte.

Ganz selten hatte Nicola auch histologische Befunde zu er- stellen. Das tat er nur auf speziellen Wunsch der Angehöri- gen, die wissen wollten, ob der Unfalltod möglicherweise dem Krebstod zuvorgekommen war. „Der Beruf des Patho- logen hat ja auch seine schönen Seiten“, pflegte Nicola mit dem ihm eigenen Witz zu sagen. „Manchmal kann ich im- merhin ein Quäntchen Trost spenden.“

Obwohl nicht allzu oft gebraucht, blieb die Pathologie je- denfalls geöffnet. Es war Nicola, der darauf bestanden hat- te,seineStudienüberUnfallopferfortsetzenzukönnen.Da- für mussten die Obduktionen zeitnah erfolgen. Nicola war an der MedUni tätig und wurde nur bei wissenschaftlich interessanten Leichen in die Unfallklinik geholt. Obwohl das nur selten der Fall war, blieb die Pathologie sein Revier, das er standhaft verteidigte.

Seinem besten Freund Eugen verriet er aber den Code für den Zugang. Nach vereinbarter Sprachregelung war er ja wissenschaftlich besonders interessiert, benötigte aberauch nach angestrengter Arbeit hin und wieder „Entspan- nungspausen“ in völliger Abgeschiedenheit vom stressigen Klinikbetrieb. Eugen griff auf das Angebot seines verständ- nisvollen Freundes immer wieder gerne zurück.

Nicola, selbst kein Kind von Traurigkeit und stets auch zu makabren Scherzen bereit, war selbst ein guter Gast in sei- ner wissenschaftlichen Heimstätte. Auch wenn er als äu- ßerstgewissenhafterundseriöserMedizinergalt,wirkte

die humorvolle Lockerheit, mit der er auftrat, fast schon frivol. Auf der Unfallstation sorgte er manchmal sogar für Entsetzen.

Ein Patient, der ihn für den Stationsarzt hielt, wollte einmal von Nicola wissen, wieso man ihm die genaue Diagnose so lange vorenthielt.

„Herr Doktor, können Sie vielleicht endlich sagen, was mir wirklich fehlt?“

„Lieber Herr, als Pathologe kann ich das sicher genau fest- stellen, aber ich müsste Sie vorher töten.“

Da nun nicht alle Patienten diese Art von Humor verstan- den, empfahl Eugen seinem Freund dringend, künftig in der Pathologie zu bleiben. „Dort wird zwar keiner über deine schwarzen Witze lachen, aber sie werden auch für nieman- den peinlich sein.“

Doch Nicola ließ sich von seinen „kleinen harmlosen Späß- chen“, wie er sie nannte, nicht abhalten:

„Wie bitte, lieber Eugen, soll ein Pathologe ohne Humor überleben, der gehört einfach zur psychischen Hygiene, … genauso wie die Auszeit im Keller, die ich mir manchmal nehme.“

Auch einige von Nicolas Besucherinformationen waren eher spaßhaftgehalten:„VerlassenSiedenSeziertischso,wieSie ihn vorzufinden wünschen“, stand da etwa im Umkleide- raum zu lesen. Das sollte aber nicht über die strikten Regeln hinwegtäuschen, deren Einhaltung Nicola von männlichen undweiblichenBesuchernverlangte.StrengsteDiskretion

war ebenso gefordert wie größte Reinlichkeit und Ordnung. Auf Eugen konnte er sich da verlassen. Was es da immergab an Spuren, sie wurden sorgfältig beseitigt.

Wenn dann die ehemalige Pathologie nahezu wohnlich wirkte und die Matten des Vergessens den Seziertisch be- deckten, waren Lungenembolien, innere Blutungen und Hirnthrombosen nur mehr verblichene Erinnerungen. Ein Aufreger war es aber für Doris und Eugen aber allemal. Ge- meinsame berufliche Vergangenheit vermischte sich mit erotischer Gegenwart. Das Verruchte, das Verbotene, eswar für beide noch ein unvergleichlicher Kick. Vielleicht ein wenig makaber, vielleicht ein wenig pervers, aber niemals alltäglich, auch wenn es mitten im beruflichen Alltag ge- schah.

Das Rückzugsgebiet der Pathologie stand immer unter der Aufsicht Nikolas. Ohne seine Einwilligung durfte niemanddie Räumlichkeiten betreten, geschweige denn näher ins- pizieren. Fast alles hier galt als unberührbar. Die Kühlkam- mern mit den darin gelagerten Organen durfte nur er als einziger Pathologe des Hauses öffnen. Nur die ausschließ- lich Nikola unterstehende Assistentin hatte die Reinigung und Sterilisierung von Sezierbesteck, Zuschneidetischen, Autopsiesägen und anderen Geräten zur Leichenbearbei- tung zu übernehmen. Der Putztrupp durfte nur zu bestimm- ten Zeiten kommen, selbst der Zutritt des Verwalters be- durfte seiner Zustimmung.

Überraschend auftauchender Besuch war damit so gut wie ausgeschlossen. Umso penibler überprüfte Nicola die Ein- haltung der Hygienerichtlinien. Selbst seinen guten Freund Eugen,deneralssehrverlässlichenMenschenkannte,

mahnte er jedes Mal eindringlich, wenn er ihm die Patholo- gie überließ. „Erst die Ordnung, dann das Vergnügen…und nach dem Vergnügen wieder die Ordnung!“

„Liebe Kollegen! Das Klo ist kein Tatort! Es ist daher durch- aus erlaubt, Spuren zu verwischen!“

Der Pathologe am Mittagstisch

Nicht immer war Nicola aber so penibel. Zwar achtete er auch am Mittagstisch auf Hygiene und entfernte alle Es- sensreste mit einem Desinfektionstuch, seinen schwarzen Humor ließ er sich aber auch beim Essen nicht nehmen.

Da kamen seine Scherze bei sensibleren Kantinenbesuchern gar nicht gut an. Manche wollten sich nicht den Appetit ver- derben lassen und mieden Plätze in seiner Nähe. Vor allem dann, wenn er wieder einmal Gespräche rund ums Mittags- menü mit Kostproben aus dem Arbeitsleben eines Patholo- gen garnierte.

Benutze Nicola die Kantine der Unfallklinik, so saß er daher mit Eugen meist allein an einem Tisch. In ihm fand er einen gleichgesinnten Partner, der die Dinge ganz offen ansprach. So auch an diesem Tag, als Nicola von seinem neuesten Fall berichtete.

„Die Motorradfahrer werden auch immer älter, gestern wurde ein über 80-Jähriger bei uns eingeliefert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ursache war nicht ganz klar,die Verletzungen waren wahrscheinlich nicht tödlich.“

„Na ja, die Oldies sind zwar vorsichtiger“, bemerkte Eugen beim Verzehr eines Hühnerflügels trocken, „wenn sie aber mit ihren alten Knochen stürzen, geht meist mehr kaputt.So ein Trümmerbruch macht enorme Arbeit und kann ganz schön nerven, wenn die Dinge nicht mehr zusammenpas- sen, und dann noch das Infektionsrisiko… Da ist mir ein normaler Schädelbasisbruch schon lieber. Wenn du Glück hast, keine Gehirnflüssigkeit austritt und keine Nerven ein- geklemmt sind, reicht oft eine Ruhigstellung.“

Nicola schlürfte an seiner Suppe und ergänzte: „Ja, und wenn dann von den älteren Motorradfahrern einer stirbt,isteroftzugarnichtsmehrzugebrauchen.Esgibtzwar für Organspender kein Alterslimit, aber so eine Zystennie-re oder Fettleber wollen die Transplant-Kollegen dann doch nicht.“

Nikola fischte nach den letzten Fleischstücken und Nudeln des Altwiener Suppentopfes, der am Speiseplan der Spitals- kantine stand, und Eugen holte sich noch einen Nachschlag vom vorzüglichen Paprikahuhn. Auch wenn er zuvor in Ein- geweiden gearbeitet hatte, den Appetit ließ er sich dadurch nie verderben. Er litt nicht an sensiblen Magennerven, im Gegenteil. Das Frühstück ließ er meist ausfallen und so kam er auch nach fordernden Operationen mit einem Bärenhun- ger in die Kantine.

„Was die alten Unfallopfer angeht, bist du aber ungerecht“, meinte Eugen bei der zweiten Portion. „Es stimmt nicht, dass sie zu nichts mehr gut sind. Die Hornhaut geht meist noch. Ich habe das inzwischen schon im Blick und verständi- ge gleich die Kollegen von der Augenabteilung. Die Entnah- me geht meist recht einfach. Der Spender bekommt danach noch die passenden künstlichen Linsen. Der Gesichtsaus- druck bleibt so erhalten und die Angehörigen können in der gewünschten Form von ihm Abschied nehmen.“

Nicola nickte zustimmend, während er den Dessertteller zurück aufs Tablett stellte und sich die Schokoladencreme vom Mund wischte. Eigentlich entsprachen diese dunklen Scherze beim Mittagstisch ja gar nicht seinem Naturell. Er war im Gegensatz zu Eugen im Grunde ein sensibler, durch- aus verletzlicher Mensch.

Zu manchen Leichen, die da auf seinem Tisch lagen, gab es schließlich nicht nur medizinische Vorgeschichten, sondern auch tragische Schicksale. Aus Kontakten mit Ärzten und Pflegepersonal wusste er da oft mehr, als ihm lieb war. Es widerstrebte ihm eigentlich, die letzten Geheimnisse aus einem toten Menschen herauszuholen, nur weil es die An- gehörigen eben genau wissen wollten.

AberalsPathologemeinteer,einBerufsbildverteidigen zu müssen: Den dickhäutigen, nervenstarken, unerschro- ckenen Mediziner, der ungerührt am Ende die allerletzte Diagnose lieferte. Womit konnte er dieses Bild besser un- terlegen als mit Humor? Über all diese Schauerlichkeitenmit lockeren Späßen hinwegzugehen, das zeigte doch den abgebrühten Profi, der in der Klinik seinen Job machte, wie jeder andere auch.

Und eines musste man ihm lassen: Seine Scherze sorgten gerade auf der Unfallstation immer wieder für Ablenkung vom belastenden Klinikalltag. Manchen blieb das Lachen zwar im Hals stecken. Manche aber fanden seine spontane Komik einfach nur herzerfrischend, ohne sie wirklich zu hin- terfragen.

Zu diesen gehörte auch Eugen, der Nicola nicht nur als Kol- legen, sondern auch als Unterhalter schätzte. Auch wenn selbst ihm manche Scherze zu weit gingen. So etwa jener, den Nicola diesmal zum Dessert einstreute.

Die schwer herzkranke Diabetikerin, der Eugen ein Bein am- putieren musste und die danach starb, war selbst für ihn eine schwere Belastung. Er konnte auch überhaupt nicht einsehen, warum nach dem Tod der Patientin eine Obdukti- on angeordnet wurde. Da wollte sich die Frau Professor von der Intensivabteilung offenbar wissenschaftlich hervortun.

MitihrhatteEugenschoneinigeDiskussionen.Starbjemand inihrerAbteilung,sowardieUrsachemeistaußerhalbzusu- chen. Ihr Team arbeitete fehlerfrei. Die Fehlbehandlungen passierten meist zuvor auf anderen Abteilungen, wie zum Beispiel in der Chirurgie. Um das nachzuweisen, schreckte sie auch vor Obduktionen nicht zurück. Die eingebildete Frau Professor setzte alles daran, ihre vermeintliche Perfek- tion zu dokumentieren.

Im Fall der herzkranken Diabetikerin hatte Eugen dann auch einmal seine Ruhe verloren. „Bei euch stirbt wohl nie je- mand?“, war es ihm entfahren, als er von der Obduktion erfuhr. Die Kühle, mit der die Stationschefin antwortete, är- gerte ihn dann noch umso mehr:

„Bei uns stirbt tatsächlich niemand. Einige sind eben inten- sivmedizinisch austherapiert.“

Aber eigentlich brauchte sich Eugen keine Vorwürfe ma- chen. Die Amputation eines Beines ist nun einmal eine le- bensgefährliche Sache. Erst recht für eine herzkranke Pa- tientin. Aber sie war in diesem Fall doch ohne Alternative. Auch zwei Gefäßspezialisten hatten das bestätigt. Ganz of- fen hatte Eugen gegenüber Nicola zugegeben, wie schwer ihm diese Operation gefallen sei. Und wieder einmal fiel seinem Freund nichts anderes ein, als diese schwierige Ent- scheidung mit einer makabren Bemerkung zu überspielen:

„Tröste dich, mein Lieber, ein Schrittmacher hätte ihr auch nicht mehr geholfen.“

Sofort erkannte Nicola, damit zu weit gegangen zu sein. Als ihn Eugen verständnislos anblickte, legte er ihm einen Arm um die Schulter und mit dem anderen klopfte aufmunternd gegen seine Brust.

„Sorry!“

Mehr brauchte es nicht. Eugen nickte verzeihend. Das we- nig appetitliche Mittagsgespräch war beendet.

Offene Geheimnisse

Es war erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Eu- gen und Doris aus ihren „Entspannungspausen“ wieder in den Dienst zurückkehrten. Da war nichts von Verlegenheit zuerkennen,dagabeskeinpeinlichesHerumgerede.Eswar eben eine Pause, die sich beide verdient hatten, ganz ohne schlechtes Gewissen. Nähere Fragen der Kollegenschaft waren weder üblich noch erwünscht. Die Unfallchirurgie, in

der Eugen arbeitete, war ja auch nicht gerade ein Platz der Feinfühligkeit und Sittenstrenge. Nicht selten wurden den OP-Schwestern auch deftige Flüche, makabre Sprüche und derbe Männerwitze zugemutet.

Aus dieser Zeit hatte sich auch Doris eine Sprache erhalten, bei der Dinge ohne falsche Moral beim Namen genannt wurden. Sie war zwar eine gebildete und kultivierte Frau,die durchaus ladylike auftreten konnte, in Liebesdingenaber oft von erstaunlicher Offenheit. Zwar fühlte sie sich ihrem langjährigen Partner Luis stets verbunden, er waraberdeutlichälteralssieundhattezumindestalsLiebhaber schon viel an Attraktivität verloren. Es war ihm bewusst, die Wünscheder42-Jährigennichtmehrerfüllenzukönnen, er forderte seinerseits aber auch keine sexuelle Treue. Da die Beziehung kinderlos geblieben war, fanden sie schließ- lich zu einem Arrangement. Beide gestanden sie einander ihre Freiheiten zu, der Grundkonsens, zusammenzubleiben, aber hielt.

DorisundEugenkannteneinanderschonlange.Siehatteals Anästhesieschwester gearbeitet und war dann in die Pfle- geleitung aufgestiegen. Er war als junger Turnusarzt auf die Chirurgie gekommen und inzwischen zum Oberarzt aufge- stiegen. Es war nicht gerade eine romantische Liebe, die sie verband. Beide hatten ein offenes, unkompliziertes Wesen, die gleiche Art von Humor, der durchaus auch schwarz sein konnte, und nicht die Absicht, mehr aus ihrer Beziehung zu machen. Da ja beide in festen Partnerschaften lebten, war das auch nicht gewünscht. Mit sexueller Neugier hatte es begonnen, eine prickelnde Affäre war es auch nach einigen Jahren.

Die attraktive Pflegeleiterin hatte zwar nur mit Eugen eine enge Verbindung, zog aber immer wieder auch die Blickeder anderen Ärzte auf sich. Die rassige, dunkelhaarige Frau trug ihren weißen Arbeitsmantel meist offen. Die knappe Bluse, der figurbetonte, enge Rock und die hohen Schuhe waren zwar nicht die bequemste Arbeitskleidung, fanden aber jedenfalls große Beachtung beim männlichen Personal und mitunter offene Ablehnung beim weiblichen.

Für Gesprächsstoff sorgte sie allemal, war oft im Geredeund Gegenstand zahlreicher Gerüchte. Bei den Unfallchir- urgen, die meist nur OP-Schwestern in steriler Atmosphäre mit Masken, Plastikhauben und langen, grünen Kitteln zu Gesicht bekamen, war Doris besonders gerne gesehen. Sie war mit allen auf Du und Du, freute sich über Komplimente und Koseworte, ja, sie akzeptierte sogar Anmachsprüche, sofernsienichtzuplumpwaren.NichtnurihreErscheinung, auch Ihr offenes und heiteres Wesen wirkte anziehend. Den meistenMännernkonntesiedasGefühlvermitteln,ihrsym- pathisch zu sein, und so fehlte es nicht an Anbiederungen.

Wirklich intim war sie aber nur mit Eugen, ihn kannte sie schon viele Jahre, ihm vertraute sie voll. Er war nicht nurauf schnelle erotische Abenteuer aus, sondern stand ihr mit seiner ehrlichen und unkomplizierten Art auch menschlich nahe. Mit ihm konnte sie ohne Scheu auch über persönliche und berufliche Dinge reden, die sie bewegten.

Dabei störte Doris ihre Rolle als fallweise Geliebte nicht. Es war ein Arrangement zwischen Heimlichkeit und Offenheit. Ihre Beziehung zu Eugen war in der Klinik zwar bekannt, Ge- naueres wusste aber niemand. Auch wäre niemand auf den abwegigenGedankengekommen,ihreregelmäßigenTref-

fen ausgerechnet in der Pathologie zu vermuten. Im Laufe der Zeit ließ die Neugierde der Kollegenschaft aber nach, und die beiden wurden eben als ein Paar gesehen, das mit- einander intimeStunden teilte. Sieblieben ja auch nicht das einzige in der Klinik, von dem das erzählt wurde.

Der Unfallklinik ging ja nicht gerade der Ruf übertriebener Sittenstrenge voraus. Das lag vielleicht auch am Chef. Der Herr Primar umgab sich gerne mit jungen Schwestern. Er zeigte großes Interesse am Pflegedienst und ließ sich gerne persönlich berichten. In seinen sogenannten Sprechstun- den stand er für alle dienstlichen Fragen bereit, ging aber auch gern auf Privates ein. So manche Besprechung mün- dete dann in private Dates, ohne dass sich der Herr Primar bemühte, dies zu verheimlichen. Er genoss im Gegenteil seinen Ruf als Womanizer. Seine freizügige Einstellung in Liebesdingen war im Haus bekannt, ja, er freute sich sogar, wenn sich das Personal auch privat gut verstand. Sobald das aberdieKonzentrationaufdenDienststörte,kannteerkein Pardon. Ausgerechnet bei Doris erkundigte er sich fallwei-se nach disziplinären Beanstandungen. Ertappte mussten in diesem Fall mit einer gehörigen Kopfwäsche rechnen.

Gerade weil die Beziehung von Doris und Eugen in der Kol- legenschaft bekannt war, gaben sie sich im Dienst immer ausnehmend korrekt. Ja, sie beschränkten ihre Kontakte so- gar auf ein Minimum, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erhalten.

Auch für ihre Partner war die Beziehung kein großes Ge- heimnis. Während es bei Doris und ihrem Mann Luis eine regelrechte Vereinbarung gegenseitiger Freizügigkeit gab, war es bei Eugen und Judith einfach gelebte Praxis. Die bei-

den waren nicht verheiratet, hatten zwei Kinder und führ- ten ein Familienleben, das zwar nicht frei von Spannungen, aber dennoch beiden wichtig war. Sie harmonierten zwar recht gut als Eltern, weniger gut aber als Mann und Frau. Eugen war eher der geradlinige Gewohnheitsmensch, wäh- rend Judith Überraschungen und erotische Raffinessen lieb- te. Als Frau konnte sie zwar sehr anziehend sein, aber auch sehr sprunghaft, impulsiv und launisch.

So legte sich Eugen eine „regelmäßige“ Geliebte zu. Judith hingegen reizte eher das kurzfristige Abenteuer. In ihrem Job als Lokaljournalistin, der große Kontaktfreude erforder- te, traf sie bei Reportagen und Interviews auch immer wie- der auf neue Männer, die sich der attraktiven 45-Jährigen nicht nur als Gesprächspartner anboten.

Die Familie als fester Anker hielt beide aber zusammen. Weder gab es Diskussionen oder Anschuldigungen vor den Kindern, noch ließen sie Distanz erkennen. Der Ton zwi- schen Judith und Eugen blieb freundlich, Begrüßungen und Verabschiedungen fielen herzlich aus. Beide zeigten Hilfs- bereitschaft und gegenseitige Unterstützung, wenn es um Probleme des Alltags ging. Die anfangs stürmische Erotik hatte zwar schon länger Pause, freundliche Worte und lie- bevolle Gesten überdeckten das aber.

AnbandelnamUnfallort

Zuletzt hatte Judith bei zwei schweren Verkehrsunfällen Sammy kennengelernt. Der junge Notfallsanitäter war ihr mit seiner ungewohnt offenen und fröhlichen Art gleich aufgefallen. Darum hatte sie ihn auch beim letzten Unfall spontanangesprochen.SiewolltebesondereFotosmachen,

nicht eines der üblichen mit den zusammengequetschten Wracks, aus denen man einen Toten und einen Schwerver- letzten geborgen hatte. Auch nicht eines mit umherliegen- den Autoteilen, Schuhen, Brillen oder sonstigen Utensilien. Nein, sie wollte lebendige Fotos machen.

JudithhattedasbesondereGlückaufdemabendlichenWeg zu einer Society-Geschichte rein zufällig auf einen schwe- ren Autounfall zu treffen. Die Reanimation vor Ort dauerte noch an und so waren alle Voraussetzungen für ein gutes Fotoshooting gegeben. Mit ihrem Presseausweis verschaff- te sie sich Zutritt, und so konnte sie sich gut positionieren, um mitzuverfolgen, wie der Überlebende, begleitet von den BlickeneinigerGaffer,zumRettungswagengebrachtwurde.

NotfallsanitäterSammystörtedasnicht,erwaresgewohnt, vonNeugierigenbeobachtetzuwerden.ErzeigtesogarVer- ständnis dafür, dass auch die Reporterin genauso ihren Job machenmusstewieerdenseinenundwiessienichtab. So gelangen Judith hautnahe Unfallfotos mit Sanitäter und Opfer im Schein des Blaulichts. Das Gesicht des Schwerver- letzten war dabei vorschriftsgemäß nicht zu sehen, wohl aber Infusionsflasche und Beatmungsschlauch. So hatte Judith die Anforderungen journalistischer Ethik halbwegs erfüllt, jedenfalls aber jene an den Sensationshunger der Leserschaft. Sammy begleitete den Schwerverletzten nicht aufderFahrtinsKrankenhaus.ErgehörtezurBesatzungdes zweiten Rettungswagens, der noch etwas länger am Unfall- ort blieb. Für Judith eine Gelegenheit, ihn ganz ungeniert anzusprechen.

„Ihr wart großartig, Burschen, so einen Einsatz sieht man nicht alle Tage!“

Sammy antwortete lachend: „Ist mir auch noch nie passiert, so live vor Presseleuten zu arbeiten.“

Der junge Mann war Judith auf den ersten Blick sympa- thisch, und so blieb sie gleich dran: „Danke, dass ich dabei- bleiben konnte. Schätze, das werden ganz tolle Fotos, voller Action und Dramatik.“

„Bei welcher Zeitung sind Sie?“, fragte Sammy unbeküm- mert. „Vielleicht kann ich da ja morgen das Foto sehen.“

Sofort erkannte Judith die Chance: „Alle können Sie sehen, wenn Sie wollen. Der Lebensretter im Einsatz. Ganz echtund überzeugend. Sie können stolz darauf sein. Sie haben mir geholfen. Ein, zwei Fotos für die Zeitung behalt‘ ich na- türlich, alle anderen schenk‘ ich Ihnen. Ganz exklusiv und mit persönlicher Widmung.“

Das war dann auch der Beginn einer längeren Beziehung. Gab es einen größeren Unfall, eine Gewalttat oder eine schwere Schlägerei, rief Sammy öfter mal „ganz privat“ sei- ne neue Bekanntschaft an, um ihr mitzuteilen, wohin er ge- rade unterwegs war. Zunächst nannten sie es „berufliche Partnerschaft“, bald aber wurde mehr daraus. Judith fandan dem jungen, unabhängigen Sanitäter Gefallen und ließ sich mit ihm in ein erotisches Abenteuer ein.

Sammy war in Liebesdingen noch recht unerfahren. Nach seinem Zivildienst hatte er noch kein Berufsziel, ließ sicherst mal als Notfallsanitäter ausbilden und arbeitete ne- benbei bei der Bergrettung. Abgestürzte, Steinschlagopfer und Erfrorene sorgten bei Sammy schon in jungen Jahrenfür bleibende Erlebnisse, erotische Erfahrungen blieben in dieserZeitaberaus.Alseinsatzbereiterundfreundlicher

junger Kollege war er zwar allseits beliebt und geschätzt, blieb aber dennoch ein Einzelgänger.

Mit der wesentlich älteren Judith traf Sammy erstmals auf eine Frau, die völlig offen und unkompliziert auf ihn zuging. Die ihm Wünsche, die er zuvor nie zu äußern gewagt hätte, erfüllte. Und das noch, bevor er sie aussprach. Sie war eine erotisch erfahrene Frau, die ihm mit ihren spontanen Lie- besattacken mitunter den Verstand raubte. In seinem Beruf auf klares Denken und klare Entscheidungen getrimmt, gab er bei Judith jede Kontrolle ab. Mitunter fühlte er sich so- gar als Liebessklave, genoss aber diese Rolle. Zur Belohnung gab es „danach“ Champagner oder andere edle Getränke, die Judith als Geschenke mitzubringen pflegte.

Ein Assistent für Judith

Es war wieder einmal Reaktionssitzung. Der Chefredakteur gab erfreut eine Auflagenerhöhung der Wiener Gratiszei- tung bekannt, die höhere Werbeeinnahmen ermöglichen würde. Er gratulierte dem Redaktionsteam zu diesem Erfolg und strich besonders den viel gelesenen Lokalteil hervor.

Natürlich freute sich Judith über diese Anerkennung, lei- tete sie doch das Lokal-Ressort und sorgte selbst für viele Beiträge. Andererseits hatte sie sich schon länger mit dem Gedanken getragen, ihre Arbeit zu reduzieren. Das stressige Leben einer Lokalreporterin wurde für sie immer belasten- der,zumalsiezuHausemitKurtgeradegenugStresshatte.

So war sie sofort nach der Sitzung zum Chefredakteur ge- gangen.Judithmeinte,beiihmetwasgutzuhaben.DieGele- genheit schien ihr günstig, einen Wunsch anzubringen.

„Na, was sagst du, Judith, unsere Leserzahlen sind wieder gestiegen. Und die Analyse hat es klar gezeigt: Am meisten gelesen wird der Lokalteil.“ Der Chefredakteur, ein stets aufgeregter und zappeliger Kettenraucher, drückte eine Zi- garette im übervollen Aschenbecher aus. Er saß in einem RaumdesVerlagsgebäudes,deneralsEinzigerbenutz-te und immer wieder erfolgreich gegen das herrschende Rauchverbot verteidigte.

Bevor Judith antwortete, fragte sie ganz ungeniert, ob er nicht ein Fenster öffnen könnte. Mit nachsichtigem Lächeln und seinem schon sattsam bekannten Spruch kam er ihrem Wunsch nach. „Wer raucht, stirbt. Wer nicht raucht, stirbt auch. Also…“

„Ja, ja“, unterbrach ihn Judith ungeduldig, „ich wünsche dir lange Gesundheit!“

„Vielen Dank! Und wie ist das mit dir? Rauchst du gar nicht bei deinem stressigen Job?“

„Nein,ichtrinke.“

Die kurze, peinliche Stille durchbrach der Chefredakteurmit einem von Husten mehrmals unterbrochenen, lauten Lachen. „Halt mich doch nicht zum Narren! Das glaubt dir doch keiner! Das hätte ich doch schon längst gemerkt! Die ehrgeizige Powerfrau trinkt…, niemals!“ Sein ständiges Hus- ten verhinderte zunächst eine weitere Unterhaltung.

„Es könnte aber bald so weit kommen…“, schwächte Judith ab, „…ich stehe einfach unter zu hohem Druck. Mein Job macht mir zwar noch immer Spaß, aber…“

„UmGotteswillen,Judith,duwillstdochnichtaufhören?“

„Nein“, entgegnete sie trocken, „ich will nur weniger arbei- ten. Deutlich weniger.“

„Ich bitte dich, du bist doch unsere Beste. Die letzte Aufla- gensteigerung − großteils dein Verdienst. Du bist doch noch jung und hast riesiges Potenzial. Das kannst du doch nicht einfach verkümmern lassen.“

„Auch mein privates Leben will ich nicht verkümmern las- sen. Ich habe Familie, einen sehr schwierigen Pflegefall im Haus und plane demnächst einen größeren Umbau.“ Judith konnte sehr überzeugend wirken, wenn sie ein Ziel verfolg- te. Sie war sich auch sicher, gute Karten zu haben. Die Zei- tung lief gut, und der Chefredakteur brauchte eine wie sie, die ihm laufend Schlagzeilen und Schockfotos liefern konn- te. Ganz so wie er es forderte: aufregend, dramatisch, haut- nah und ohne Rücksicht auf Betroffene.

„Pass mal auf, Judith…“ Der Chefredakteur brauchte eine kurze Nachdenkpause und zündete sich eine weitere Ziga- rette an. Nach dem ersten tiefen Zug fuhr er mit rauchiger Stimmefort:„…duweißt,ichbrauchedich.ÜberdeineGage können wir sprechen, über deine Arbeitszeit auch. Aber auf deine Bildreportagen kann ich nicht verzichten.“

„Jeder muss ersetzbar sein“, versuchte Judith, den Preis noch etwas höher zu treiben. Da gibt es zum Beispiel Max, den vielversprechenden Volontär. Er hätte sich schon eine Chance verdient.“

„Max, ich bitte dich, ein eifriger junger Mann, nicht ohne Talent, aber sein letzter Bericht von der Corona-Demo war total steril.“

„Eristhaltnochunerfahren.“

„Das kann man wohl sagen. Er begleitet die Spitze des De- mo-Zuges, fotografiert die Transparente mit den abgedro- schenen Slogans und interviewt eine seriöse Impfgegnerin, die irgendein pseudowissenschaftliches Zeug quatscht. Das interessiert doch kein Schwein!“

„Nun ja“, gestand Judith zu, „es war nicht wirklich aufre- gend, aber handwerklich gut gemacht.“

„Korrekt berichtet, das Interview hatte halbwegs Niveau,die Schreibe war auch okay, aber was nützt‘s, wenn er zur falschen Zeit am falschen Ort war?“

„Das stimmt, da fehlten die richtigen Tipps, da muss man sich an die älteren Kollegen halten.“

„Ganz genau, da braucht es eine wie dich. Eingeschlagene Schaufenster, beschmierte Wände am Krankenhaus, Ver- mummte, die Steine und Rauchbomben werfen … das muss ins Bild. Und wer, meinst du, Judith, ist dabei für ein Inter- view interessant?“

„Im Idealfall ein Schwerverletzter, der auf die Rettung war- tet, die nicht durchkommt…“, schlug Judith ungerührt vor.

„Du bringst es auf den Punkt. Du kennst unsere Leserschaft. Die braucht Human Touch. Headlines, die zum Weiterlesen zwingen,Storys,dieunterdieHautgehen,Bilder,diescho-

ckieren. Ja, keine langweilig seriösen Artikel. Wenn’s nicht anders geht, dann eben hausgemachte Sensationen.“

„Danke für die exakte Berufsbeschreibung“, meinte Judith sarkastisch, „aber genau diesen Stress brauch‘ ich nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so oft!“

Es dauerte keine weiteren zwei Zigaretten, bis der Chefre- dakteur zu einer Einigung bereit war. Judiths sollte mehr Geld und weniger Einsätze erhalten. Dafür versprach sie, sich mehr um Max, den jungen Volontär, zu kümmern. „Er wird von mir eine anständige Ausbildung bekommen…“

Vom Chirurgen zum Lover

Eugen war jetzt nicht unbedingt der begnadete Lover, aber strahlte männliche Stärke und Entschlossenheit aus. Es war für Doris einfach jedes Mal aufregend, sich ihm bereitwillig und ohne Scheu zu öffnen, sich ganz von ihm beherrschen zu lassen. Da konnte die energische und selbstbewusste Frau auch einmal ganz schwaches Weib sein und sich nur von ihren Gefühlen treiben lassen. Da brauchte es kein lan- ges, raffiniertes Liebesspiel. Da vereinten sich wildes Begeh- ren mit ungehemmter Hingabe, da lösten sich Raum und Zeit auf, da vergaßen beide, wo sie eigentlich waren. Alltag und Beruf schwebten irgendwo weit weg. Höchste Lust und glückliche Erschöpfung, das war zumindest für kurze Zeitdie einzige Gegenwart. Für Doris war es jedes Mal erstaun- lich, wie aufregend sie Eugen noch empfand, ja, manchmal glaubte sie schon, ihm hörig zu sein.

Dabei war Eugen gar nicht so dominant und alles andere als einFrauenheld.Weder saher besondersattraktiv aus,noch

war er ein Charmebündel. Er wirkte einfach nur offen und ehrlich. Er gab jedem Menschen in der Klinik das Gefühl, wichtig zu sein, sagte aber auch ganz klar, was er wollte und was nicht. Ein Mann, der in sich ruhte, der auch im hekti- schen Getriebe der Notaufnahme routinierte Sicherheit ausstrahlte.

Umsoerstaunlicherundaufregenderwaresdann,wennder gelassene und abgebrühte Chirurg unvermittelt zum hor- mongesteuerten Mann wurde, der ohne große Umschweife auf sein Ziel zusteuerte. Da ging plötzlich eine Kraft und Be- gehrlichkeit von ihm aus,der sich Doris einfach nicht entzie- hen konnte. Wenn er sie anrief, um eine Entspannungspau- se zu vereinbaren, lag so eine Bestimmtheit in seiner Stim- me, dass sie seinem Wunsch fast willenlos folgte. Es kostete sie Mühe, noch voll auf ihre Arbeit konzentriert zu bleiben, sobald der Zeitpunkt ihres Treffens ausgemacht war.

War es dann so weit, ging alles recht schnell. Die beiden gingen auf getrennten Wegen ins Kellergeschoss. Im Um- kleideraum der Pathologie trafen sie dann aufeinander.Eine kurze Kontrolle, dass sie auch wirklich allein waren, kurze begehrliche Blicke und dann presste Eugen ohne Um- schweife Doris sogleich fest an sich.

Es kamen ein paar aufreizend-vulgäre Worte, was nun fol- gen werde. Doris, die sonst eine gepflegte Sprache bevor- zugte, fand das einfach nur erregend. Einmal so richtig die Sau rauszulassen und alles, was sich sonst noch aufgestaut hatte, einfach ungeniert alles beim Namen zu nennen, das befreite so wunderbar von allen Hemmungen und Rück- sichtnahmendesberuflichenAlltags.Eugenmachteganz

unverschämte Angebote, die Doris mit ebenso eindeutigen Aufforderungen erwiderte.

Natürlich hätten sie auch kurz einmal in ein Hotel gehen können oder in die aufgelassene kleine Wohnung von Eu- gens greiser Großmutter, aber das fanden beide zu banal. Eine Verabredung mit längerer Planung und Vorlaufzeit war jetzt nicht so wirklich erregend, von einem spontanen Tref- fen in der Pathologie ging doch ein ganz anderer Reiz aus.

„Ich habe jetzt noch einen kleinen Milzriss mit Rippenbruch hereinbekommen. Rippenbruch ist unkompliziert, Milz soll- te in einer Stunde zu machen sein. Wie wär’s um vier in der Cafeteria?“ Solche Anrufe waren es, auf die Doris immer wieder gespannt wartete. Sie liebte aber auch Eugens ei- genwilligen, trockenen Humor und wenn sie den Anruf mit lauten Lachen beendete, hätte wohl niemand gedacht, sie hätte eben ein ganz heißes Date vereinbart.

Von Doris kam fast immer die Antwort, die Eugen erwarte- te oder erhoffte. Sie hatte als Pflegedienstleiterin eine sehr eifrige und ehrgeizige Stellvertreterin, die ihr viel Arbeit ab- nahm.SieselbstgabsichalsleitendeDirektorin.Kontaktzur Ärzteschaft pflegen, neue Richtlinien erteilen, Schulungen organisieren und das Pflegepersonal bei Laune halten, sah sie als ihre Hauptaufgaben. So war sie in ihrer Zeiteinteilung recht frei und hatte in der Klinik auch keine unmittelbaren Vorgesetzten. Natürlich gab es auch Tage, an denen sich einfach nichts ausging, oder eine längere Abwesenheit zu sehr aufgefallen wäre. Das war dann auch für Eugen okay, denn meist musste er nicht allzu lange auf die nächste Ge- legenheit warten.

Was die beiden jedenfalls auch verband, war die Vorliebe für schwarzen Humor. Da konnten sie einander auch einiges zumuten, ohne Abscheu oder Entsetzen auszulösen. Gera- de in seinem Beruf fand Eugen makabre Witze manchmal richtig befreiend und glücklicherweise konnte auch Doris durchaus herzhaft lachen, wenn er ein ernsthaftes medizi- nisches Gespräch ganz unvermittelt damit auflockerte.

Der Sonntagsdienst

EswarwiedereinSonntag,andemEugenzueinem 24-Stunden-Diensteingeteiltwar.Dienstbeginnwieimmer

7.30 Uhr. Der Tag verlief recht ruhig, keine größeren Unfäl- le, die meisten Patienten konnten ambulant versorgt wer- den. Eugen bevorzugte die Sonntagdienste.

Da gab es kaum Arbeitsunfälle. Die Autofahrer waren beim sonntäglichen Familienausflug meist vorsichtiger unter- wegs und seltener alkoholisiert. Manche Opfer belasteten dann auch gar nicht mehr die Notaufnahme und konnten schon am Unfallort durch geschulte Helfer versorgt werden. Für die im Schwimmbad zu lange Abgetauchten war da zu- nächst der Bademeister zuständig, für Gasunfälle die bes- tens trainierte Feuerwehr.

Auch die meisten Sportunfälle waren nicht so aufwendig. Kreuzbandrisse konnten an die Sportorthopäden weiterge- reicht werden, Zerrungen und Muskelverletzungen an die Physio-Abteilung.

AberesgabauchAusnahmen,wiezumBeispieldieParaglei- ter. So war es für Eugen richtig deprimierend, wenn er etwa einemjungenParagleiter–altegab’sjaindemSportnicht–

den völlig zerquetschten Unterarm amputieren musste. Ge- rade bei jungen Sportlern erlebte er da echte Tragödien, wenn vielversprechende Talente abrupt aus ihrer Sport- laufbahn geworfen wurden. Immerhin gelang es ihm aberin einigen Fällen, die Verunfallten so weit hinzubekommen, dass sie zumindest theoretisch bei den Paralympics starten konnten.

Für Selbstmörder allerdings ist der Sonntag bekannter- maßen der beliebteste Tag. Fehlende Aufgaben, Rückzug und Selbstisolation werden am Sonntag als besonders drü- ckend empfunden. Das wusste Eugen nicht nur aus Statisti- ken, sondern auch aus eigener langjähriger Erfahrung. Das Hauptproblem dabei waren die Unüberlegten, die aus hal- berHöhesprangen.DiemachtendanndiemeisteArbeit.

„Guter Mann, warum bist du nicht ein paar Stockwerke hö- her gestiegen?“, hatte Eugen schon öfter bei komplizierten Knochenbrüchen gedacht.

Unvergessen blieb Eugen jener Sonntag, an dem ihm der Anruf eines Rettungssanitäters ereilte. Er berichtete von ei- nem heftig ausgetragenen Ehestreit, in dessen Verlauf die Ehefrau dem Angetrauten ein Küchenmesser in den Bauch gestochen hatte. Die Frage war, wie nun der Verletzte ins Krankenhaus zu transportieren sei. Der Transportweg war nurkurzundsowarEugensAnweisungandieSanitäterklar.

„Lasst‘dasMesserstecken!“

Die Notoperation war kaum vorbei, als sich die verhaftete Ehefrau aus der Polizeistation meldete. Sie klang völlig ver- zweifelt, als sie Eugen fragte:

„Wirderdurchkommen?“

„DieBauchschlagaderwarnichtgetroffen,ersollteesschaf- fen.“

„Ich wusste nicht mehr, was ich tue. Er hat mich gereizt, … bis aufs Blut.“

„Dashabeichbemerkt.“

„Eigentlich wollt‘ ich das gar nicht, er ist ja gar nicht der Schlechteste.“

„Sehen Sie, in jedem Mann steckt auch etwas Gutes…undsei es nur ein Küchenmesser.“

Das entlockte auch der Ehefrau ein leises Lachen. Immer- hin war es Eugen gelungen, eine Verzweifelte mit seinem schwarzen Humor für einen Augenblick aufzumuntern.

Dabei war er aber durchaus nicht hart und mitleidlos, son- dern nur nüchtern und zielgerichtet auf seine Arbeit kon- zentriert. Nicht der Unfall selbst beschäftigte ihn, sondern nur die Folgen. Auf seinem OP-Tisch lag kein Mensch mit tragischem Schicksal, sondern ein medizinischer Notfall. Diesen bestmöglich zu behandeln war zunächst die einzige Aufgabe. Die Anteilnahme kam erst nach erfolgter Operati- on im Patientengespräch. Das konnte dann auch recht herz- lich und freundlich sein. Eher unangenehm waren ihm aber übertriebene Worte der Dankbarkeit, da winkte er gleichab. Er hatte einen guten Job gemacht. Das wusste er unddas genügte.

Ein makabrer Streich

Mit ihrer Vorliebe für schwarzen Humor lagen Eugen und sein Freund Nicola ganz auf einer Linie. Nur einmal ging das

danndochzuweit.WennsichNicoladaranerinnerte,muss- te er jedes Mal lachen wie ein Schulbub, der dem Lehrer einen Streich gespielt hatte. Auch Eugen stimmte dann ein, auch wenn er es zunächst überhaupt nicht lustig fand.

BeieinemseinerAusflügeinsKellergeschosswarNicola ein Abstellraum für schon lange nicht mehr genutzte Ge- genstände aufgefallen. Im Vorbeigehen hatte er einen Blick hineingeworfen und sah in einem Regal unter einer Plas- tikplane zwei Füße herausragen. Sie hatten eine hellbraune Farbe und lagen senkrecht aufgestellt nebeneinander. Eine Leiche? Nein, das konnte der erfahrene Pathologe natür-lich gleich ausschließen. Da passte die Farbe nicht, die Füße wirkten straff und gespannt. Auch drang kein Verwesungs- geruch in seine empfindliche Nase. Entschlossen machte er das Licht an und hob die Plane hoch. Was er sah, ließ ihn keineswegs erschrecken. Die Dame, die da lag, kannte er gut.

„Die Patho ist die nächsten drei Tage frei.“ Nicola freute sich, dies seinem Freund Eugen mitteilen zu können. „Wann immer ihr wollt, aktueller Code für Türöffner folgt, Piccolo- Sekt im Kühlschrank, viel Spaß…“

Zwar nahm Eugen diese Nachricht erfreut entgegen, wun- derte sich aber dennoch über die ungewöhnliche Form der Übermittlung. Sonst erfolgten ihre Unterhaltungen doch überdiefingerprintgesichertenprivatenHandys.Gingesum die „Entspannungspausen“, fehlte es auch nicht an pikan- ten Einzelheiten. Ganz offen tauschten sich da Eugen und Nicola aus. Eben Gespräche von Mann zu Mann. Manchmal mit einem leichten Schuss Angeberei, manchmal einfachnur voller schräger Witze über den ungewöhnlichen Ort.

Wie Eugen vermutete, hatte Nicola diesmal keine Zeit für ein längeres Gespräch und übermittelte die frohe Botschaft einfach per SMS. Aber Doris wollte er das keinesfalls per SMS weiterleiten. Vorfreude, dachte er, ist doch immer die schönste Freude, und die wollte er natürlich gleich in einem intimen Gespräch mit Doris teilen. Sie einigten sich, gleich den nächsten Tag zu nutzen.

Es war Sonntagmittag und in der Notaufnahme sah es recht leer aus. Eugen nahm das erfreut zur Kenntnis und zöger-te nicht lange, Doris anzurufen. Auch sie nutzte die Ruhedes Sonntags, um sich auf das kommende „Health Care Ma- nagement Seminar für Führungskräfte“ vorzubereiten, das in der kommenden Woche veranstaltet werden sollte. Also saß sie ganz allein in ihrem Büro. Das war an Sonntagen öf- ter der Fall, denn für ihren Partner Luis war es der bevor- zugte Tag, um seiner Golfleidenschaft nachzugehen. Diese bezog sich vor allem auf die gepflegten Räumlichkeiten und den Garten des Clubhauses, die einer illustren Herrenrunde allwöchentlich als Treffpunkte dienten.

Doris fühlte sich fernab des Klinikbetriebes völlig unbeob- achtet. Sie stellte sich vor den Spiegel des Garderoben- schranks und öffnete ihren weißen Arbeitsmantel. Was sie sah, versetzte sie in beste Stimmung. Sie war richtig zufrie- den mit ihrer Figur. Die neu erstandene rote Reizwäschesaß auch perfekt. Lange hatte sie überlegt, ob sie auch die Strapse nehmen sollte, oder ob die vielleicht doch zu unan- ständig wirkten. Nein, die waren echt scharf, sie betonten ihre schönen Beine. Und sie passten auch zum Make-up der Marke„Femmefatale“.Herrlichsündigundverruchtsahsie

![[identität] - Christian Lorenz - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ed61303bc24610cffbe50ffa45bbd091/w200_u90.jpg)