7,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Armida Publications

- Sprache: Französisch

Melissa Hekkers raconte son expérience de bénévole lorsqu'elle a décidé de rejoindre les camps de réfugiés à Lesbos en Grèce.

Elle a voulu constater ce que vivait des milliers de réfugiés cherchant la sécurité en Europe.

Repoussant les limites de la "non-fiction créative", Melissa Hekkers recrée les moments qui l'ont le plus marqué lors de sa rencontre avec des milliers de réfugiés cherchant la sécurité en Europe, mais aussi son implication avec la communauté de réfugiés à Chypre.

L'éléphant bleu d'Amir est un aperçu des souffrances de l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confronté aujourd'hui.

Racontée à travers les yeux d'une femme qui lutte pour comprendre les réalités dans lesquelles traversent les demandeurs d'asile, c'est l'histoire de personnes qui luttent pour le fragile droit à la liberté, le droit à la vie lui-même.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

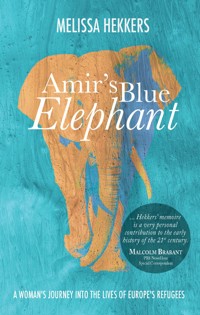

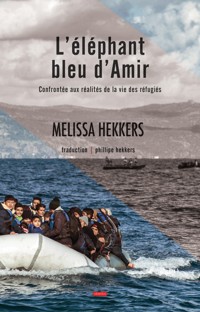

L’ELEPHANT BLEU D’AMIR

Melissa Hekkers

DROITS D'AUTEUR /COPYRIGHT

Copyright © 2021 par Melissa Hekkers

Tous les droits sont réservés. Publié par Armida Publications Ltd.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous n’importe quelque forme ou par n’importe quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation de l'éditeur. Pour plus d'informations sur l'autorisation, écrivez à

Armida Publications Ltd, P.O.Box 27717, 2432 Engomi, Nicosie, Chypre

ou par courriel : [email protected]

www.armidabooks.com

Traduction par

Philippe Hekkers

Édité par

Walther Adriaensen

Couverture

Artur Tixiliski © 2021

www.arturtixiliski.com

Ce récit est un souvenir véridique des événements réels de la vie de l'auteur.

Certaines conversations ont été recréées et/ou complétées.

Les noms et coordonnées de certaines personnes ont été modifiés pour respecter leur vie privée.

1er édition : Décembre 2021

ISBN-13 (EBOOK): 978-9925-601-03-5

Dédicace

Pour Lara

Chapitre 1 | Libération

Au journal mon bureau était propre, bien rangé. Comme il l’était chaque matin. Tout ce qui restait du travail de la nuit était ma tasse à café vide. Le résidu brunâtre dans le fond ressemblait à ce que je ressentais. Desséché, croupi, inutile. Ça n’était pas très parlant, sauf à celui qui aurait lu dans le marc, scrutant ses méandres. Au fond ça pourrait être une solution : laisser quelqu’un d’autre envisager ma vie pendant un moment. Jour après jour l’atmosphère morose de la salle de rédaction me poussait à faire une pause, à tout oublier et à rechercher la vérité ailleurs que dans les titres de journaux.

Comme journaliste je m’occupais de la crise des réfugiés. Toujours plus profonde depuis une dizaine d’années, même si quelque chose me disait que cela remontait à bien plus loin encore. Je m’étais toujours senti moi-même une émigrée. J’avais quitté mon pays d’origine avec ma maman à l’âge de huit ans et n’avais jamais réellement trouvé un nouveau foyer. Ni le sentiment d’appartenance que j’imagine y être lié. C’était une des raisons pour laquelle mes articles tournaient autour des problèmes de migration. Cela me parlait.

Déjà au sommet de la crise, en 2015, je sentais que je n’avais pas poussé assez loin mon travail journalistique. Celui de divulguer toute la vérité sur ce qui réellement se tramait derrière les mouvements de population. J’en avais assez de relater le nombre de bateaux qui avaient quitté les côtes de la Turquie et de la Libye pour celles de la Grèce ou de l’Italie. Je n’étais pas intéressée par les batailles menées par les ONG contre les autorités locales sur la manière dont elles (mal)traitaient l’afflux de migrants. J’étais fatiguée des baratins gouvernementaux sur l’immensité du problème. J’étais le témoin silencieux des besoins urgents de gens qui avaient été dépossédé du destin auquel ils avaient consacré leur vie. Comme des milliers d’entre nous j’étais coupable d’avoir évalué la véracité de leur récit sur base de présomptions.

«Alors à quoi travailles-tu aujourd’hui?» a lâché Oliver, mon rédacteur en chef, un homme grand, d’âge moyen, qui portait beau et dont le bouc grisonnant caractérisait l’allure. Au fil des ans il s’était arrangé pour perpétuellement me reprendre, en conséquence de quoi je remettais régulièrement en question la véracité de ce que je transmettais avec mes mots. Plus précisément, son jugement s’appuyait sur une ambiguïté que je savais injustifiée mais sa position le lui permettait. Il était rare qu’il acceptât un de mes écrits sans avoir quelque chose à ajouter, sans pinailler.

«Est-ce-que ce type existe?» m’a-t-il demandé en pointant du doigt une des histoires que j’avais écrite pour l’édition du matin. Il passait en revue le journal en faisant le tour du bureau. Comme je le regardais se pavaner il avait tendu le bras pour allumer la radio.

«Ce sont ses mots Oliver. Mot pour mot,» ai-je répliqué. Le ton de ma voix signalait clairement que je n’avais pas de temps à consacrer à ses caprices. J’avais écrit l’histoire d’une famille de kurdes syriens apatrides qui faisaient la grève de la faim devant le palais présidentiel pour obtenir la nationalité chypriote et par ce biais la liberté de circulation. Je méprisais la manière dont il rejetait les opinions des gens, leurs aspirations, et en général tout ce qui n’était pas fondé logiquement. Il négligeait tout article tenant compte de l’aspect humain. Il voulait des chiffres. Il voulait des faits. Il voulait la froide réalité.

«Mais la question est de savoir si tu le crois,» a-t-il ajouté, parlant plus lentement que d’habitude avec l’énervant petit sourire narquois qu’il arborait si souvent. C’était un supporter passionné de football qui s’était farouchement consacré à l’éducation de ses quatre garçons. Il adorait poser des questions rhétoriques qui anéantissaient mon approche journalistique. Au long des années j’ai toujours soutenu que si l’objet du véritable journalisme était de découvrir la vérité, il était aussi de laisser aux autres le soin de raconter leur histoire, sans passer par le filtre de mes préjugés ou de ma compréhension.

Le son du fax derrière nous m’a fait sursauter. Comme s’il n’avait jamais quitté les années 90, Oliver se fiait toujours à cette relique d’un passé lointain. Le fax semblait être quelque chose qui faisait partie de sa vie. Parfois je plaisantais à propos de ces dépêches imprimées sur du papier venu d’une autre ère. Mais avant que je n’arrive à formuler une simple phrase pour lui répondre il avait déjà parcouru le fax qu’il venait de retirer de la machine et le lançait sur mon bureau comme un frisbee.

«Voici l’histoire. Deux jets anglais Typhoon ont été déployés depuis la base de la RAF à Limassol en soutien à l’action militaire contre l’auto-proclamé Etat Islamique en Syrie. Ecris quelque chose là-dessus. Pour le site web. Ça doit déjà être sur Reuters.»

«Jesus,» me suis-je murmuré en parcourant le document. Je venais d’avoir réservé un aller simple pour l’île grecque de Lesbos pour avoir une vision sur le terrain de ce à quoi ressemblait la crise des réfugiés. D’un côté je voulais avoir une compréhension concrète de ce que le peuple syrien était en train de fuir. De ce qu’était la perception de ces gens, de ce qu’ils étaient en train d’endurer. Mais plus important sans doute, je voulais être près d’eux dans leurs pérégrinations. Je voulais leur dire que je comprenais intimement ce que signifie perdre son foyer. Ce que l’on ressent quand on a à faire aux lubies bureaucratiques de l’immigration, dans une situation où votre langue maternelle n’est d’aucune utilité, à un endroit où vos moyens ne vous permettent plus de construire la vie que vous espériez bâtir.

«Tout ce dont j’ai besoin c’est d’un vol vers ma destination,» ai-je continué à me murmurer tandis que je relisais le facsimile.

J’ai tournoyé sur ma chaise en tentant de me lever pour aller remplir ma tasse à café d’un peu de réconfortant. En me dégageant je me suis pris le pied dans le fil de la connexion internet et l’ai arraché à la prise. Cette journée n’allait donc rien m’épargner. Je me suis penchée et j’étais agenouillée sous le bureau pour reconnecter le fil quand j’ai entendu Oliver revenir dans la pièce.

«Besoin d’un peu d’aide là-dessous ma chérie? C’est un peu tôt pour se mettre à quatre pattes non?» a-t-il reniflé.

Ma pression artérielle a grimpé jusqu’au plafond, j’ai serré fermement les paupières et me suis forcée à rester calme. Quand je me suis extraite de dessous le bureau, j’avais peut-être trouvé le courage de dire ce que je pensais, mais Oliver avait disparu.

J’ai dispersé la poussière collectée sur mes genoux en dessous du bureau, j’ai décollé ma tasse du bureau et me suis dirigée vers la porte. Je savais que ç’allait être une longue journée.

Chapitre 2 | Départ

Depuis le jour où j’avais réservé mon billet je doutais de mon choix. Je prenais mes distances avec une rédaction qui me rebutait. À bien des égards je croyais pouvoir changer le monde en mettant en évidence sa cruauté. Mais en réalité, mère célibataire, pour répondre aux besoins de personnes qui m’étaient étrangères je laissais derrière moi une petite fille de huit ans.

Dara était jeune, casse-cou, et aussi maladroite que je ne l’étais. Légère en elle mais lourde dans sa volonté, elle ne cessait de me surprendre.

«Maman, tu sais où est mon éléphant bleu? La peluche que j’ai gagnée à cette fête dans la montagne où nous étions allées?» a-t-elle crié depuis sa chambre alors que j’emballais soigneusement toutes les choses dont je pensais avoir besoin.

Je tournais en rond, une lampe de poche dans une main et une carte de Lesbos que je tenais à emporter dans l’autre. Comme si une carte en papier pouvait me guider dans le désordre de Lesbos.

«Euh, je crois… Tu veux dire celui avec le bavoir à carreaux? Je pense qu’il est sur ton lit.» Dara perdait tout et dépendait de ma mémoire photographique pour retrouver ses affaires.

«Je sais qu’il est sur mon lit maman. Il est ici,» elle est entrée dans ma chambre tenant la peluche bleue, la balançant d’un côté à l’autre, me confirmant qu’elle pouvait retrouver les choses quand elle le voulait. J’étais sur le point de le lui dire mais je suis restée silencieuse. Je partais le lendemain après tout, il valait mieux ne pas remuer les vieilles querelles.

«Prends-le avec toi» me dit-elle en le lançant sur mon sac à dos. «Donne-le à quelqu’un là-bas. Un réfugié. Je n’en ai pas besoin. J’ai exactement le même, celui que Zara m’a donné. Tu te souviens? J’adore sa trompe, elle est si douce.» A-t-elle ajouté en reprenant l’éléphant dans ses bras et le caressant avec admiration.

Elle me dévisageait tandis qu’elle caressait tendrement sa peluche. J’étais stupéfaite par sa générosité. Elle voulait faire partie de l’aventure dans laquelle je m’engageais. De toute évidence la seule manière pour elle de le faire était de partager avec moi ce qu’elle pouvait: sa collection de peluches. Elle voulait m’en donner une, bien sûr en double, mais ainsi je saurais qu’elle était avec moi. Tout le temps.

Je l’ai serrée très fort ce soir là. Sans le savoir elle m’avait confortée dans l’idée que je pouvais changer le monde. Parce que si une enfant de 8 ans pouvait comprendre mon besoin d’aider ceux qui sont dans le besoin, j’avais déjà gagné la moitié de la partie.

Notre réveil n’a pas été celui auquel je m’attendais. Toutes deux blotties dans le lit dans la chaleur de ma couette fleurie, j’ai ouvert les yeux et savouré les détails du visage de mon enfant endormi. Jusqu’à ce que jette un coup d’œil à mon réveil et me redresse avec angoisse.

« Merde Dara, réveille-toi ma chérie, je n’ai pas entendu la sonnerie. Zut et rezut,» ai-je ajouté en sautant sur le sol. J’ai enfilé les vêtements que j’avais paresseusement enlevés et jetés au sol la veille et me suis dirigée vers le couloir.

«Je vais préparer ta boîte à déjeuner mais habille-toi vite. Tu as gym aujourd’hui? J’ai mis un short propre dans ton tiroir. Et n’oublie pas de te brosser les dents.»

Dara semblait absente. Cachée sous les couvertures elle ne bougeait pas. Je suis allée dans la cuisine, des milliers de pensées me trottant dans la tête. Comme une checklist. Boîte-déjeuner. Ecole. Nourriture pour le chat. De l’eau pour les plantes. N’oublie pas ton passeport. Appelle maman. Un bonnet. De l’argent…

«Maman ! Tu sais où j’ai mis mes chaussures?» Dara était debout.

«Ici. Mets celles-ci. Je suis prête dans cinq minutes. Tu es prête? Je n’ai pas mis de concombre dans ton sandwich, je n’ai rien acheté de frais car je m’en vais. Mais j’ai une pomme» ai-je marmonné en enfilant ma veste. J’ai attrapé mes clés de voiture.

Nous restions silencieuses dans le trafic pour aller à l’école. Il y avait du soleil mais le court trajet jusqu’à la voiture avait suffi au vent glacial pour nous frigorifier. Je m’asseyais alternativement sur ma main gauche et sur la droite pour essayer de les réchauffer. Dara était assise à mon côté, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste. J’ai mis la radio, un rituel matinal qui s’était imposé à moi depuis que j’avais commencé à travailler dans une rédaction. Cela m’a aidé à me préparer à ce qui m’attendait au cours de la journée.

«…La pleine horreur de la tragédie humaine qui se joue sur les côtes européennes s’est invitée chez nous ce matin…» Je me suis tournée vers Dara pour voir sa réaction. Je savais qu’elle était consciente que je l’observais mais elle avait le regard vide, fixé droit devant elle.

«Les images du corps sans vie d’un jeune garçon - un parmi ceux de plus d’une douzaine de syriens qui se sont noyés en essayant d’atteindre l’île grecque de Kos. Cela donne une idée du risque insensé que prennent les réfugiés pour arriver en occident…La photo prise ce matin montre un bambin aux cheveux noirs, vêtu d’un short et d’un T-shirt rouge-vif, gisant sur une plage face contre terre…»

J’ai retenu ma respiration. J’ai changé de chaîne: ce n’était pas encore le moment de m’immerger dans tout cela.

«Donc je t’appelle quand j’arrive?» ai-je finalement dit en tapotant la jambe droite de Dara. «J’y vais en passant par Athènes, donc j’arriverai tôt dans la soirée.»

Dara hocha simplement la tête. En général même si je voyage beaucoup je ne me sens pas absente de sa vie. Juste ennuyée parce qu’elle aurait voulu m’accompagner et que je ne pouvais pas l’emmener avec moi. Soit elle est à l’école, soit je voyage pour mon travail. J’avais passé les deux dernières années à explorer le Moyen-Orient. Et je n’étais pas prête pour l’emmener dans ces contrées animées aux cultures si vivantes, où la vie est à la fois simple et si compliquée. J’attendais sans doute qu’elle puisse comprendre les complexités de la région avant d’y mettre le pied. Mais cette fois c’était différent, j’étais effrayée. Tout voyage est une expérience mais cette fois j’allais à la rencontre d’une crise humanitaire, faut pas plaisanter.

J’ai secoué la tête avec mécontentement. Je pensais à la réunion que j’avais eue avec Nikki quelques jours auparavant. Nikki était une travailleuse humanitaire américaine expérimentée qui revenait de Lesbos. Ses mots résonnaient encore dans ma tête.

«Ce qui m’inquiète c’est le danger du choléra qui menace dans ces camps. Des gens ont utilisé le sommet d’une colline pour se soulager et maintenant que la saison des pluies approche toutes ces ordures vont faire leur chemin vers le bas et l’enceinte du camp. Si ces eaux sont contaminées on va vers une possible épidémie. C’est consternant.» Elle avait tenu ces propos entre les quatre murs d’une salle de classe qu’elle avait empruntée pour informer tous ceux qui étaient intéressés ou projetaient d’aller à Lesbos. C’était une grande dame, précise dans ce qu’elle disait, claire dans ce qu’elle pensait, passionnée par l’humain mais s’en tenant aux faits.

Jusqu’à cette réunion je n’avais pas pensé au danger sanitaire dans lequel je risquais de m’engager. Jusque là j’étais plus concernée par les conditions sanitaires de ceux qui migraient et leur bien-être que par le mien.

«Comment peut-on arrêter ça?», lui ai-je demandé en roulant une cigarette. J’ai souvent cherché secours dans la fumée de ma cigarette, à bien des égards les cigarettes étaient devenues un compagnon. Beaucoup des cigarettes que j’avais fumées sont restées anodines, mais certaines d’entre elles, comme celle-ci, incitaient à la réflexion, m’assistaient dans le processus, me donnaient un répit pour l’approfondir.

«Ecoute, idéalement, une fois là-bas, tu achètes cinq ou six pelles, tu trouves un groupe de personnes pour creuser une tranchée avec toi depuis le sommet de la colline et tu enterres le tout. Après tu dois essayer d’inventer un système pour que les réfugiés enterrent leurs ordures dans le sol chaque fois qu’ils se soulagent. Mais j’ai prévenu les autorités, alors je pense que tu ne dois plus t’en soucier.»

Nous étions maintenant assises l’une en face de l’autre. Tous les autres étaient partis. Elle était fatiguée par son voyage. Je pense qu’elle avait vu des choses qu’elle n’arrivait pas à transmettre. J’aurais voulu qu’elle me rassure mais elle n’était plus en mesure de le faire. Elle en avait vraiment marre des chiffres. Elle me parlait de faits concrets. Oliver me vint à l’esprit. Leur similitude me frappa, particulièrement en ce moment, j’étais sûre que Nikki avait en elle un niveau émotionnel qu’elle dissimulait. Ni l’une ni l’autre ne parvenait à se faire une idée de ce qu’on ressent quand on perd son foyer, sa famille, ses rêves. Aucune des deux ne se rendait compte du vide qui s’installe progressivement en vous au fur et à mesure que vous vous éloignez de vos souvenirs d’enfance. J’ai éprouvé ce sentiment tellement souvent et n’ai trouvé de réconfort qu’auprès de très peu de personnes.

«Une fois là-bas, la meilleure chose à faire est de faire bouillir autant d’oeufs que tu peux, aussi souvent que tu peux. Ces gens sont mal nourris et faibles. Les oeufs sont pleins de protéines et la beauté de la chose c’est qu’ils ont une coquille. Ainsi tu peux les distribuer, les gens peuvent les garder pour plus tard, ils sont faciles à manipuler et ne peuvent pas être contaminés. J’ai vu des volontaires parcourir les camps en distribuant des chocolats. Le sucre est la pire chose à donner à des gens en détresse, particulièrement quand ils descendent des bateaux, trempés, en état de choc.»

«Ça me dérange vraiment quand je vois des actions irréfléchies. Si tu ne sais pas demande, bordel! Tellement de temps et d’énergie sont gaspillés en initiatives vaines et même quelquefois dangereuses.» Elle s’est arrêtée et m’a regardé allumer une cigarette. J’ai détourné les yeux. «Simplement leur donner des oeufs. De bonnes protéines. De la nourriture. C’est simple», a-t-elle conclu sur un ton plus calme.

Tout à coup j’ai réalisé que nous étions arrivées aux portes de l’école. Je me suis mordu la lèvre, au lieu de m’occuper de ce qui se passait à côté de moi je laissais sans cesse mes pensées me ramener à la crise de réfugiés. J’aurais dû utiliser ce temps à être proche de Dara. «Nom de dieu Christine», je me sentais coupable.

Je suis sortie de la voiture et l’ai contournée pour me rapprocher de Dara qui était en train d’extraire ses affaires scolaires du siège arrière. Le badge que je lui avais offert m’a sauté aux yeux. Elle l’avait fixé sur son sac le jour où je le lui avais donné. On y lisait «Refugees Welcome.» J’ai craqué à la pensée du monde dans lequel je l’impliquais.

«Tu vas me manquer ma chérie. Fais bien attention à toi et écoute ton père.» Je l’ai serrée encore plus fort que je ne l’avais fait la nuit d’avant.

«Je le ferai. Au revoir maman,» elle a souri en se dégageant de mon étreinte. J’espérais qu’elle dirait quelque chose de plus. Ce que je souhaitais vraiment c’était qu’elle me rassure. Qu’elle me dise que tout irait bien. Qu’elle était d’accord pour que je parte. Qu’elle comprenait ce que je faisais. Qu’elle était consciente que c’était plus fort que moi. Que d’une certaine manière je le faisais aussi pour elle. Que sa génération était celle qui aurait à faire avec les conséquences de cette crise. Mais elle était trop jeune. Oh oui, elle était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit de tout ceci.

«Je t’aime,» ai-je crié finalement.

Elle s’est retournée vers moi, elle tenait les lanières de son sac à dos, les pouces coincés sous les aisselles. Je pouvais la voir sourire timidement «je t’aime aussi» a-t-elle mimé. Et elle a passé les portes de l’école où une de ses amies s’est jointe à elle.

Je suis rentrée à la maison en larmes. L’imminence de mon départ commençait à planer au-dessus de moi. J’avais passé tant de temps à penser à ce moment et maintenant qu’il était là je revoyais ma vie entière et tout ce que je laissais derrière moi comme si je ne devais jamais revenir. Comme si je savais que ce voyage allait changer définitivement ma vie, comme si je devais revenir avec d’autres bagages et être une autre personne.