Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Falaises

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un voyage à travers le monde et la musique, de la belle Venise au quartiers Jazz de la Nouvelle-Orléans...

Un jeune compositeur de musique électro, accompagné d'un riche collectionneur anglais, se lance à la recherche du secret de fabrication d'un violon exceptionnel, créé au XVIIIe siècle par un maître luthier italien. Entrainé de concerts jazz au fin fond de la Nouvelle-Orléans en nuits électro-chics parisiennes, de grandes fêtes vénitiennes en soirées méditerranéennes, il va découvrir le pouvoir fascinant qu'a su exercer ce violon sur ses propriétaires successifs.

Découvrez le roman qui met la musique en mots et qui vous embarque dans des villes plus animées les unes que les autres !

À PROPOS DE L'AUTEUR

Issu d'une famille de musiciens,

Rémi Payre, après avoir notamment travaillé dans le monde de la parfumerie et avoir vécu aux Etats-Unis, réside aujourd'hui en Normandie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

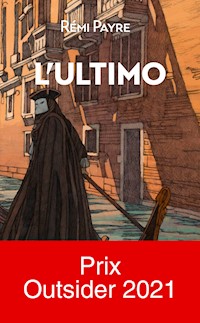

Couverture

Page de titre

Venezia

I

Il avait traversé la place comme un fantôme.

Depuis la tombée de la nuit, l’orage balayait la ville. La pluie semblait tournoyer inlassablement en ondes aériennes au gré des rafales, cinglant les visages, comme si elle refusait de toucher le sol. Pourtant, les gouttes acérées et glaciales finissaient bel et bien par s’abattre sur les grands dallages de marbre et dans les flaques éparses, éclaboussant sans répit les souliers des rares passants.

L’ombre, pour se défendre du déluge autant qu’il était possible, avait relevé haut le col de sa cape, le tenant serré sur la gorge d’une main gantée de velours. L’autre bras appuyait le long du corps un étui noir qui se confondait presque avec la sombre silhouette. Un étui à violon. Buste ainsi figé, le piéton semblait flotter dans la bourrasque, marchant d’un pas rapide pour rejoindre au plus vite l’abri des arcades ceinturant l’esplanade. Si l’on avait pu le suivre, on se serait glissé furtif dans des ruelles écrasées de hauts murs, on aurait traversé quelques frêles passerelles surplombant des eaux plus noires que le ciel, avant enfin de rejoindre une petite piazza perdue dans le dédale de la ville. Déjà, l’homme avait disparu, absorbé dans le silence d’un immeuble à la façade ocre ruisselante de pluie.

Maintenant, debout dans le salon de son appartement, il contemplait l’étui ouvert posé devant lui sur un petit guéridon marqueté. Un Bergonzi. Carlo Bergonzi. Il le possédait enfin, ce violon dont il avait rêvé tant de fois, lorsqu’il s’essayait à des virtuosités sur son pauvre instrument d’étude. Après quelques instants, il s’était décidé à le saisir. Au début, il n’avait pas même essayé d’en tirer un son. Il laissait ses doigts effleurer la table légèrement bombée et percée d’une paire de fines ouïes aux contours élégants, remonter le long de la touche, suivre la courbe parfaite de la large volute en érable. Il retournait la merveille pour en admirer à loisir la perfection du vernis, la couleur blonde, et le subtil veinage horizontal du fond s’évanouissant à l’approche des éclisses.

Au-delà des volets clos, les échos lointains de l’orage troublaient à peine le silence immense de la nuit. Là, dans la pénombre habitée d’une chandelle vacillante, il lui semblait ressentir quelque chose, il ne savait pas quoi, une vibration, un souffle qui le prenait, remontait le long de son bras pour envahir tout son corps. La sensation s’insinuait en lui, dans un mélange incertain de volupté et de soumission à une force qu’il ne comprenait pas bien. Alors, peut-être pour chasser le trouble, pour rompre le charme insidieux, il avait pincé un boyau, et un autre, d’abord timidement, puis, s’enhardissant, en approchant l’oreille. Enfin, il avait osé se saisir d’un archet pour lancer comme dans une plainte une première note, longue, ténue, suspendue dans l’air froid.

Mais ce gémissement échappé de la corde, se propageant dans tout l’instrument avant d’envahir chaque recoin du petit salon, n’avait fait qu’accroître le malaise sourd, inexplicable. Comme une magie… Non, c’était ridicule, il ne s’agissait là que d’une divagation… Un frisson l’avait arraché à son rêve, et il s’était enfin décidé à ranger l’instrument dans son étui. Allons, il était temps de se coucher, de se reposer après cette journée de voyage harassante. Quelques instants plus tard, en attendant le sommeil, il se remémorait encore la trop longue attente qu’il avait endurée avant d’être si parfaitement récompensé, et quelle impatience l’avait tenaillé durant ces derniers mois, davantage même qu’avant un premier rendez-vous avec la plus belle des Vénitiennes !

Tout avait commencé un après-midi de l’été précédent, alors qu’il participait à une représentation réunissant des artistes de quartier, sur une place du Dorsoduro.

Le matin, on avait frappé à sa porte, en même temps que les premiers rayons de soleil franchissaient les persiennes. Titubant de sommeil, il était allé ouvrir. C’était ce vieux grigou de Morando qui le réveillait de si bonne heure.

— Alors, Riccardo, pas encore debout ? C’est pourtant une belle journée pour aller courir les filles.

Comme tous les petits musiciens de Venise, Riccardo Giovanelli connaissait Bartolomeo Morando, infatigable organisateur de spectacles de rue dont la ville était si friande. Une rumeur, probablement liée à son origine napolitaine, voulait qu’il ait autrefois contribué à découvrir les dons du jeune Cafaro lui-même. Une belle fable à l’évidence. Mais, naturellement, nul ne pouvait contredire formellement de telles assertions. Et c’était finalement mieux comme cela : le vieux était satisfait de sa réputation, et les musiciens qu’il faisait travailler pouvaient rêver à loisir d’un possible destin glorieux.

Morando, sans plus de manière, s’était assis sur une chaise du salon en se grattant la bedaine. Giovanelli, encore dans les limbes, observait d’un œil vitreux le visage du visiteur, un visage qui semblait hésiter entre bonhomie et filouterie. Sans doute la proximité des joues pleines au teint rosé avec le désordre noir d’une paire de sourcils en bataille. Le jeune homme, se retournant pour ouvrir les volets, espérant ainsi que la lumière achèverait de le réveiller, avait marmonné :

— Qu’avez-vous donc à me demander de si important pour vous déplacer à pareille heure ?

— J’organise cet après-midi un grand spectacle sur le campo Santa Margherita. Il y aura une belle scène, et beaucoup de public. J’aurais été heureux que tu y participes.

— Ne croyez-vous pas qu’il est un peu tard pour venir me faire cette proposition ?

C’était tout de même vexant d’être ainsi sollicité le jour même. Le vieux s’était raclé la gorge en lâchant un regard en biais :

— Ne t’offusque pas. J’avais bien pensé à toi plus tôt, mais tu comprends, je prévoyais de faire une représentation de commedia. Et, finalement, je me suis dit que quelques mélodies bien jouées sauraient aussi attirer du monde.

La vérité était sans doute davantage à rechercher du côté de quelque désistement de dernière minute. Qu’importait ! Giovanelli aimait trop la musique pour refuser de se produire en public, ne fût-ce que pour quelques pièces.

Morando avait pourtant cru nécessaire de redoubler la flatterie :

— J’ai confiance en toi, Riccardo. Je sais que tu te débrouilles de mieux en mieux. Je t’ai entendu jouer l’autre jour, au café Valareso. Je suis certain que tu obtiendras un bon succès. Et tu sais ce que cela veut dire le succès, dans mes spectacles.

Tout en parlant, il s’était frotté l’index sous le pouce, accompagnant le geste d’un sourire entendu, pour être certain que Giovanelli comprenne combien cette représentation serait lucrative. Le jeune homme ne savait que trop bien lequel des deux s’enrichirait cet après-midi-là. Il connaissait par cœur les singulières méthodes de répartition des recettes du bonhomme. Mais tant pis. Il faisait beau et il n’allait pas rester enfermé là comme oiseau en cage.

— C’est d’accord. Je viendrai tout à l’heure. Vous pouvez compter sur moi.

Et, en guise de contrat, il avait tapé dans la grosse main velue tendue par le visiteur.

L’après-midi, sous les ombrages, il s’était essayé à interpréter avec application un air d’Arcangelo Corelli. À peine la dernière note jouée, Morando, comme après chaque numéro, était descendu de l’estrade pour passer parmi les badauds de son pas lourd, ventre et corbeille en avant. Puis, il était revenu vers Riccardo tête baissée, le regard absorbé par le comptage des sequins récoltés. Les doigts replets couraient sur les pièces tandis que son cerveau épais entreprenait le fameux calcul destiné à définir la part revenant au musicien.

Giovanelli, après avoir été ainsi payé, et alors qu’il dévalait les marches sous quelques applaudissements, avait entendu crier son nom :

— Ohé, Riccardo !

Il avait reconnu par-dessus la foule la tignasse rouquine de son ami Giuseppe. Le violoniste lui avait répondu par un signe de la main, avant de le rejoindre. Giuseppe était lui aussi musicien, joueur de piccolo, ce qui n’allait pas sans surprendre certains, eu égard à son imposante carrure. Mais ceux qui le fréquentaient comprenaient mieux son attirance pour cet instrument tout en finesse : l’allure massive cachait l’âme d’un émotif.

Giuseppe l’avait entraîné vers une table pour y boire un pichet.

— Elle est décidément bien tournée, cette partition. Et tu réussis ma foi fort bien à la faire sonner comme il convient.

— Merci, Giuseppe. Mais tu me connais. Je ne suis pas vraiment satisfait du résultat. J’ai beau travailler régulièrement mes exercices, j’ai l’impression que mon jeu ne progresse pas. Je rêverais que mes doigts sachent courir comme le vent, alors qu’ils ne font que trottiner comme cette mule, là-bas.

Ce disant, il désignait une misérable bête aux oreilles et à l’échine courbées, haletante au milieu de la place sous une charge qui aurait plutôt mérité un chariot entier.

Ils étaient partis tous deux d’un éclat de rire, avant que l’autre ne tempère :

— Ne dis pas cela. Il me semble au contraire que ta technique s’est améliorée depuis la dernière fois que je t’ai entendu.

Après une hésitation, il avait continué :

— Mais après tout, un ami, un vrai ami, se doit de dire la vérité, toute la vérité, n’est-ce pas ?

Riccardo avait acquiescé, pas bien rassuré tout de même de ce que Guiseppe allait sortir :

— C’est vrai que ton jeu gagnerait peut-être en éclat et en précision pour peu que tu ne te décides enfin à changer de violon. Le tien, on dirait qu’il grince comme une porte de poulailler. Il est tout juste bon à jouer des airs de foire !

Riccardo avait tenté de se défendre, comme si son propre talent eut été mis en cause :

— Que veux-tu dire ? Je l’aime bien, moi ce violon. C’est avec lui que j’ai joué mes premières notes.

Giuseppe avait pris un ton espiègle :

— Ah, Riccardo, tu es trop sentimental. Mais dis-moi, es-tu aussi fidèle aux filles de ton quartier qu’à ce crincrin ?

Riccardo avait souri. Tous ses amis savaient combien il aimait user sans parcimonie de sa taille élancée et de ses yeux noirs comme le jais. Il s’était contenté de répondre :

— Peut-être as-tu raison, après tout.

— Bien sûr que j’ai raison ! Ne le prends pas mal, mais vraiment, plus tu progresses, et plus cette horrible sonorité se remarque. Non, toi qui as du talent, il serait temps que tu achètes un violon de qualité… Crois-tu que l’on puisse remporter une régate avec une barque de pêcheur ?

L’argument cette fois était imparable. Dans les jours qui avaient suivi, Riccardo y avait repensé, tout en alignant ses gammes au fond de son appartement.

Et la semaine suivante, par coïncidence, il avait entendu lors d’une représentation le même concerto de Corelli s’écoulant cette fois d’un violon d’exception. L’interprète sur scène était doué, certes, et il était accompagné d’un continuo, mais c’était bien cependant la sonorité de l’instrument qui transcendait l’œuvre, et qui fascinait le public autour de lui.

Alors, il s’était rendu à l’évidence : il lui fallait acquérir un violon digne de ses ambitions.

II

Riccardo Giovanelli n’était pas homme à tergiverser. Il n’existait selon lui qu’une solution pour acheter un violon de qualité : faire le voyage de Crémone, car c’était sans conteste là-bas en Lombardie que se fabriquaient les instruments les plus réputés qui soient.

Il avait pris conseil auprès de musiciens de son entourage : il voulait en effet choisir avec soin un nom parmi les innombrables luthiers de la place. Il n’était malheureusement guère argenté, issu par cousinage d’une famille qui avait été presque entièrement ruinée après les pertes successives de plusieurs navires marchands dans des tempêtes méditerranéennes. Et il savait que l’investissement nécessiterait un effort financier certain. Sans doute lui faudrait-il consentir à des sacrifices, peut-être même vendre quelques-uns des meubles qui peuplaient son appartement, mais qu’importait. Dès lors que la décision avait été prise, il n’avait plus pensé qu’au jour où il pousserait la porte de la maison qu’il avait finalement choisie, la maison Bergonzi.

Et ce jour était enfin arrivé. Parvenu à destination, après avoir traversé les plaines lombardes assoupies dans la chaleur de l’été, il avait débarqué sur la piazza San Domenico, face à la cathédrale de Crémone assise sur ses fines arcades de marbre rose.

À peine descendu du marchepied, il avait été happé par l’activité incroyable des luthiers de la ville. Là, tout autour de la place et dans les rues avoisinantes, étaient installés les maîtres les plus extraordinaires de la profession, ceux que l’Europe entière enviait à l’Italie. Partout s’échappaient des boutiques et des ateliers aux établis installés presque sur les pavés des coups de marteau, des traits de scie, des appels, des refrains entonnés par les ouvriers et qui se répercutaient, s’enchevêtraient avec des lignes mélodiques, des tierces, des ajustements au diapason. Le tourbillon l’emportait, l’enivrait. Ils naissaient donc ainsi, dans cette cacophonie joyeuse, les instruments qui iraient séduire de leurs subtiles harmonies les salons des plus grands souverains. Il avait erré par les ruelles encombrées, l’ombre d’un sourire figée aux lèvres, savourant chaque instant, chaque image, songeant à tous ces orfèvres de la lutherie, les Guarneri, Amati, et tous les autres, qui avaient cheminé dans les mêmes dédales, leurs pensées sans doute perdues dans la quête de la perfection.

Son chemin l’avait conduit aux abords d’une petite place ombragée de grands ifs droits comme des lances. Une fontaine bruissait dans un coin. Séduit par la fraîcheur odorante de l’endroit, il s’y était attardé, buvant une chope dans une trattoria ouverte à l’été, heureux de prolonger encore pour quelques minutes cette promenade. Il se sentait comme un enfant suspendu dans l’excitation d’un cadeau attendu, observait d’un œil léger le spectacle de la vie qui se déroulait devant lui, les lavandières au corsage plein portant sous le bras leur panier débordant, les étals de fruits frais et colorés venus de la plaine alentour, les gaillards poussant des charrois de marchandises, et toujours ce tumulte, ce brouhaha joyeux qui se répandait partout.

L’esprit quelque peu aéré par le vin, il avait repris sa recherche, et était enfin parvenu sous l’enseigne dessinant en lettres peintes le nom tant recherché. Là, il s’était arrêté un instant au milieu de la rue, face à la devanture. Son cœur battait maintenant comme celui d’un soupirant, tandis que son regard fixe laissait défiler devant lui les silhouettes devenues floues des passants.

Enfin, il s’était décidé à faire le dernier pas jusqu’au seuil de pierre usée. Un commis l’avait apostrophé sans plus de manières :

— Attendez là, quelqu’un va venir.

Sur le coup, il s’était demandé quelle était cette façon presque soupçonneuse de recevoir le client, comme s’il était un intrus, comme s’il dérangeait le labeur en cours. La déception mêlée aux dernières vapeurs d’alcool lui brouillait l’esprit. Quoi, n’était-il donc pas digne de se présenter dans une bottega aussi réputée ? En un instant, il avait perdu toute son assurance, et son sourire s’était évanoui. Bafouillant presque, il avait osé répondre :

— C’est que je suis venu pour acquérir un violon.

— Ah bon, dans ce cas, je vais chercher le patron.

Et le commis avait disparu dans la pénombre de la boutique.

Quelques instants plus tard avait surgi comme une apparition un homme déjà âgé, aux cheveux blancs flottant sur les tempes. Tout de suite, après quelques mots de convenance sur le ton de la courtoisie distante, il avait entrepris de questionner plus avant le visiteur :

— Dites-moi, jeune homme. Pourquoi donc êtes-vous venu jusque chez moi pour effectuer cet achat ?

La voix sortait comme le souffle ténu d’une brise du soir, mais avait conservé la précision du plein midi. Au fond de lui-même, Riccardo s’était irrité encore un peu plus, masquant son dépit par une politesse de façade.

— Eh bien, je ne sais pas. J’ai entendu parler de vous.

— Ah, vous ne savez pas ? Et vous avez entendu parler de moi… Quel honneur ! Mais croyez-vous que cela soit suffisant pour acquérir un Bergonzi ?

Quel vilain accueil ! Sous des dehors paisibles, ce vieillard n’était rien moins qu’un mufle prétentieux ! Pour un peu, le Vénitien aurait tourné les talons sans plus répondre. Mais il ne pouvait accepter d’avoir fait le voyage pour rien. Et qu’aurait-il raconté à ses amis, de retour chez lui ? Alors, il avait mis son orgueil dans sa poche :

— Non. Bien sûr que ce n’est pas suffisant. Je suis venu de Venise tout exprès pour vous rencontrer.

— De Venise, dites-vous ? C’est un bien long voyage en effet.

Le propriétaire des lieux commençait-il à le prendre au sérieux ? Rien n’était moins certain. Riccardo imaginait tant d’autres musiciens venus jusqu’ici depuis les cours de Vienne, de Saxe, de Versailles ou d’ailleurs. Les doutes le reprenaient… Et si le vieux lui demandait de jouer un air ? Il serait sans doute ridicule, ânonnant comme un débutant.

Resté debout devant l’entrée de la boutique, Carlo Bergonzi multipliait maintenant les questions de sa voix douce, fluide :

— Où donc avez-vous appris la musique, jeune homme ? Et quels morceaux aimez-vous jouer par-dessus tout ? Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi le violon plutôt que la flûte ou la mandoline ?

Par instants, il regardait Riccardo droit dans les yeux, à travers ses binocles, comme pour y chercher on ne savait quoi.

Ce dernier, passé le premier désarroi, avait à présent l’étrange sensation de subir une sorte d’examen tacite.

Et, subitement, il avait compris. C’était cela. Il ne suffisait pas d’arriver ici les poches pleines. Au-delà de la simple conversation d’usage, le vieil homme cherchait en fait à saisir les motivations profondes de l’acquéreur, pour déterminer si oui ou non il était digne de compter parmi les clients de la maison Bergonzi. Sans doute voulait-il ainsi maîtriser son œuvre jusqu’à son terme, jusqu’au moment où elle serait sortie avec délicatesse de son étui, et qu’elle s’exprimerait devant des partitions.

Alors, Riccardo avait oublié la route cahotante, la fatigue du voyage. Il lui fallait s’enhardir s’il voulait gagner la confiance du maître des lieux. Les paroles, d’abord timides, se libéraient maintenant de leur gangue de fadeur. Il évoquait son amour de la musique, le plaisir intérieur, viscéral, lorsqu’il prenait l’instrument, seul dans sa demeure humide, aux premiers filets de notes qui s’échappaient et montaient jusque vers les plafonds caissonnés, ou en d’autres endroits dans lesquels il était convié pour des soirées musicales, lorsqu’il lui arrivait par chance d’accompagner comme en un rêve les meilleurs hautes-contre et coloratures de la ville. Toute sa vie ne tenait finalement qu’à ces instants, lorsque sa mâchoire se calait sur le bord de la caisse et que les doigts s’enroulaient autour du manche ambré. Bref, il essayait d’en parler au mieux, d’accrocher un peu d’émotion, pour parvenir à convaincre l’interlocuteur.

Les mots, les intonations avaient porté, et le vieux luthier, enfin séduit par cette conversation, s’était décidé et avait entraîné son hôte vers les profondeurs de son antre, faisant semblant de ne pas remarquer le soupir de soulagement derrière lui.

Çà et là, dans l’enfilade des ateliers, des compagnons s’activaient, maniaient avec précaution des étaux qui cintraient les bois, des pinceaux qui caressaient en couches croisées les caisses déjà assemblées. On humait des parfums mêlés d’essences, de vernis, de colles animales dont les pots dégoulinants s’alignaient sur des étagères en bois. Le vieux commentait sans retenue, en passant devant les établis, les innombrables étapes nécessaires à la fabrication des instruments. Il évoquait les silicates si indispensables à la qualité des vernis, ou encore l’origine des tables d’harmonie, qui devaient absolument être taillées dans des bois provenant des forêts du Trentin.

Riccardo écoutait avec intérêt le monologue, même s’il savait qu’aucun des véritables secrets qui aboutissaient au son le plus pur ne lui serait dévoilé. Qu’importait, d’ailleurs, car il n’aurait de toute façon pas compris. Cette alchimie lui resterait forcément à jamais inaccessible, comme le soleil l’est à la nuit.

Enfin, Carlo Bergonzi s’était arrêté à la porte d’un bureau vitré donnant sur une arrière-cour ombragée, et s’était retourné vers le visiteur :

— Mais voyez-vous, jeune homme, les meilleurs matériaux ne donneront rien sans ce que j’appelle le « toucher ».

Il avait prononcé ce dernier mot comme si personne ne pouvait en comprendre la signification. De fait, devant le regard interrogatif de Riccardo, il avait repris :

— L’expérience, si vous préférez… Nul besoin de calculs ou d’ouvrages de référence. Ce qu’il faut, c’est le doigt qui sait percevoir les variations d’épaisseur, l’œil qui glisse avec précision sur une courbe, l’oreille qui décèle la vibration recherchée.

— Mais comment apprend-on cela ?

Le vieil homme avait pris un air malicieux :

— En voilà une question ! Disons que c’est comme une sorte de mélange mystérieux d’épices : beaucoup de travail, bien sûr, de la passion, de l’humilité aussi. Ces choses-là ne se trouvent pas dans les livres, n’est-ce pas ?

Sans attendre de réponse, il enchaînait :

— Mais même avec ces ingrédients, certains ne parviennent jamais à rien. Il faut encore autre chose, une sorte d’instinct. Tenez, c’est comme pour un musicien. Combien de malheureux feront des gammes toute leur vie, sans jamais approcher ce que d’autres sauront exprimer à douze ans ?

Laissant Riccardo chercher dans quelle catégorie il pouvait bien se classer, il avait poussé la porte du bureau. Là traînaient en désordre de fines planches d’érable séché, des ciseaux à bois, des gouges, des tasseaux. Le carrelage était parsemé de fins copeaux enroulés.

Mais il n’était plus question de travail en cet instant. Le maître avait la sagesse de savoir oublier son art. Après avoir repoussé dans un coin un large registre relié de peau qui encombrait la table et présenté un siège au visiteur, il avait sorti d’un placard deux verres et un flacon de vin de Toscane. Ainsi assis, ils avaient engagé dans la pénombre fraîche une discussion nonchalante sur la musique, abandonnant désormais tout empressement. C’était sans doute la façon de la maison, en laissant s’écouler sans contraintes ces minutes dans l’atmosphère sereine de la fin d’après-midi, d’apposer son sceau et de conclure tacitement l’arrangement avec le nouvel acquéreur. Peut-être même était-ce dans ces moments que naissait véritablement l’âme des instruments Bergonzi.

On avait discuté argent, bien sûr, mais ce n’était plus là qu’une formalité nécessaire, et qui avait été traitée comme elle le méritait, en quelques instants.

Parfois, la conversation s’interrompait, des silences s’invitaient sur la pointe des pieds, sans jamais laisser s’installer une quelconque gêne entre les deux hommes. Même, on aurait peut-être pu y déceler une connivence naissante. Loin du brouhaha de la rue, des arpèges lancés pour essayer un nouvel instrument se glissaient sous la porte, se mêlant aux piaillements de quelques moineaux dans le jardin. Le vieux se laissait maintenant aller à parler de sa propre histoire. Il avait évoqué, les yeux rêveurs, ses longues années d’apprentissage, quand il ne travaillait dans sa boutique que pour des réparations :

— Il m’a fallu beaucoup de temps pour obtenir la confiance des plus grands, Rugeri, Stradivari… J’ai travaillé sur tant d’instruments différents. Et puis, sans que je m’en rende réellement compte, ils m’ont confié peu à peu quelques-uns de leurs secrets.

C’étaient eux, ajoutés à ses propres connaissances, qui avaient forgé la justesse de l’intuition, et qui l’avaient enfin décidé à se lancer à son tour dans la production.

Tandis que la conversation avançait, la lumière déclinante par-dessus les toits aux tuiles arrondies teintait la pièce de sa blondeur. Ici et là, les rayons de soleil balayaient les étagères parsemées de pièces de toutes sortes, volutes, touches couleur d’ébène, éclisses ambrées ou chevalets de bois clair, dévoilant à leur passage les poussières en suspension et irisant d’une auréole la chevelure blanche qui s’envolait du crâne du vieux Bergonzi.

Enfin, le maître s’était levé, comme à regret, en essuyant machinalement ses mains sur le tablier de cuir fin. Puis, il avait raccompagné le visiteur jusqu’à l’entrée, lui promettant de fournir la commande dans les six mois.

Qu’elle avait semblé longue, cette attente !

Aussi, dès la missive provenant de Crémone reçue, Giovanelli avait sauté dans la première berline, insouciant de la perspective d’avoir à refaire dans les frimas ce long voyage, Padoue, Mantoue, avant de rejoindre à nouveau l’atelier odorant.

Mais tout était changé là-bas. L’hiver avait étendu sa chape, et les boutiques étaient maintenant calfeutrées, repliées sur elles-mêmes comme des hérissons importunés par un renard. La grande piazza n’était parsemée que de quelques piétons pressés qui déambulaient sans bruit. Était-il donc possible que l’animation joyeuse qui emplissait la ville l’été d’avant ait disparu à ce point ? Riccardo errait, désorienté, perdu dans les froideurs, les courants d’air qui l’assaillaient au détour des allées. C’était comme si la vie elle-même avait été emportée sans rémission par la tramontane descendue des hautes vallées des Alpes.

Enfin, il avait retrouvé la boutique. La porte comme les autres était fermée et le rideau tiré laissait à peine échapper un filet de lumière. Il avait frappé, le cœur battant, oubliant la grisaille de cet après-midi d’hiver à l’idée d’être si proche désormais de son nouveau violon.

Il lui avait fallu attendre quelques instants dans la bise, avant qu’un bougre au teint cireux n’entrebâille le battant, ne laissant dépasser que la tête. Un visage bien singulier en vérité, tout étiré en longueur, mais surtout presque concave, le nez en retrait du menton et du front, comme s’il avait été aspiré vers l’intérieur. Seules de vastes oreilles tentaient de s’échapper de la tignasse hirsute, peut-être à la recherche d’une impossible indépendance.

— C’est pourquoi ?

Le Vénitien se prenait à regretter l’accueil pourtant peu engageant qu’il avait connu lors de sa première visite. Il s’était présenté :

— Je suis le signore Giovanelli. Je viens pour ma commande, un violon.

L’autre avait marmonné à travers une dentition imprécise :

— Ah oui ? Attendez, je vais voir.

Et il avait claqué sans plus de manière la porte au nez du visiteur.

Décidément, elle était bien gardée, l’antre Bergonzi. Naïvement, il avait cru que le patron, le connaissant désormais, l’inviterait dès son arrivée auprès d’une cheminée pour y boire encore quelque chopine. Au lieu de cela, il se retrouvait là à attendre dans le vent, les pieds battant le pavé pour se réchauffer. D’un coup, il était pris de la crainte irrationnelle qu’un événement fortuit ait pu l’empêcher de finaliser l’acquisition. Mais non, c’était absurde. Qu’allait-il imaginer ? Dans quelques secondes le vieux Bergonzi allait apparaître à la porte avec sa chevelure évanescente, un sourire bienveillant au coin des lèvres.

Mais, au bout de quelques bien longues minutes, c’était le même hôte – si l’on pouvait employer ce terme – qui avait rouvert et l’avait invité d’un coup de tête à le suivre dans la demi-obscurité de l’atelier. À peine entré, il avait ressenti une étrange impression l’envahir, comme une mélancolie qui naîtrait à la vision d’une fleur fanée. Il y avait bien çà et là quelques hommes qui travaillaient devant des établis, mais on n’entendait pas le moindre sifflotement, ni même une parole échangée. Chacun semblait absorbé par sa propre tâche, comme indifférent au monde alentour. Aucun n’avait levé la tête. Tout au plus quelques coups d’œil furtifs avaient été jetés par-dessus des épaules pour deviner quel était l’étranger qui traversait les lieux. Leurs visages, dansant à la lueur des bougies, paraissaient empreints de tristesse, tels des masques de deuil. Même les coups de marteau semblaient être frappés avec retenue, dans le souci de ne laisser échapper que des sons assourdis. À peine parvenait-il à se souvenir en bribes de l’atmosphère joyeuse qu’il avait croisée autrefois dans cet endroit, et qui semblait s’être évaporée avec l’été.

Comme tout à l’heure à la porte de la boutique, ce spectacle l’avait inquiété, le laissant dériver dans de nouvelles suppositions. C’était sûr, quelque chose s’était produit, il ne savait pas quoi, mais qui ne pourrait qu’être néfaste au but de sa visite. Là encore, après quelques instants, il s’était raisonné. C’était son imagination, bien sûr, qui le trahissait, et toute cette atmosphère austère n’était finalement que le fruit de la pénombre de l’hiver.

Il avait été conduit vers le fond de la boutique, jusque dans le bureau où il avait passé l’autre été un moment si paisible. Toujours d’un signe de tête, agrémenté cette fois d’un grognement, l’autre lui avait montré une chaise, avant de le laisser à nouveau abandonné seul dans cette pièce autrefois accueillante.

Son appréhension n’avait mis que quelques secondes à ressurgir. Il avait posé son chapeau sur ses genoux, et regardé autour de lui les objets épars sur les étagères. Les éclisses, les chevilles, les cordiers et les touches d’ébène lui semblaient cette fois éteints, comme morts, oubliés dans une poussière froide, si loin du souvenir qu’il avait des rayons de soleil réchauffant leurs teintes dorées. Et toujours pas de Bergonzi.

Un sombre pressentiment, palpable, insurmontable, le submergeait. Cette fois, c’était sûr, un événement s’était produit. Trop d’indices s’accumulaient. Et s’il craignait maintenant de comprendre, c’était signe qu’il savait.

Enfin la porte s’était ouverte et un homme jeune, peut-être vingt-cinq ans, était entré. Affable, il s’était excusé de l’avoir fait ainsi attendre. Puis il s’était présenté. Il était le fils Bergonzi, Michele Angelo. Il n’avait pas tardé à confirmer à Giovanelli combien son tourment était justifié. Oui, il avait une bien mauvaise nouvelle à lui apprendre : son père était mort quelques jours auparavant.

Le visiteur s’était levé, prenant son chapeau dans les mains, en se faisant la remarque stupide que c’était là comme une prémonition qu’il avait eue lorsqu’il l’avait retiré tout à l’heure, alors qu’il était seul dans le bureau. Il avait bredouillé des condoléances, s’excusant d’une visite qui devenait à ce moment-là comme une intrusion. Mais le fils Bergonzi l’avait rassuré, lui faisant signe de se rasseoir :

— C’est arrivé d’un coup, sans prévenir, là dans l’atelier. Mon père était certes âgé, mais semblait encore si vaillant.

Le vieux maître s’était affaissé doucement, sans un bruit, au milieu de ses outils et de ses compagnons, et s’était allongé à jamais, baigné pour tout encens des chauds parfums de ses vernis. Tous s’étaient précipités, mais il était déjà trop tard.

On avait fermé l’atelier quelques jours, le temps que le fils annonce officiellement qu’il reprendrait l’affaire. Il était bien jeune, certes, mais, aidé du savoir que lui avait transmis son père et de la bienveillance des ouvriers, il s’attacherait à perpétuer la tradition : lui aussi serait un jour capable de confectionner des chefs-d’œuvre qui résonneraient dans les plus prestigieuses salles de concert.

En entendant ce récit, Giovanelli en avait oublié la raison de son voyage. C’était le visage ridé du vieux Carlo qu’il revoyait en songe, son regard curieux de la vie et d’autrui, l’auréole diaphane des fils de sa chevelure… Il repensait aux quelques instants flottants qu’il avait vécus dans ce même bureau, et une nostalgie profonde l’envahissait.

Cependant, le fils savait que la visite n’était pas fortuite. Devant la mine désorientée du Vénitien, il avait lui-même réattelé au présent, en abordant l’affaire qui l’avait amené jusque-là.

— Eh bien, savez-vous que vous avez été le dernier client de mon père.

Giovanelli s’était étonné :

— Mais non. C’est impossible. J’avais passé commande il y a déjà plus de six mois.

Le fils l’avait presque interrompu :

— Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.

Il était resté un instant en suspension :

— C’est que votre violon est le dernier instrument qu’il ait fabriqué.

Il avait raconté.

Son père, à la surprise de tous, s’était attelé depuis plusieurs semaines avec fébrilité à l’ouvrage. Il y passait des soirées entières, se brûlant les yeux à la lueur de bougies. Chaque détail, chaque pièce de l’instrument avaient été réalisés par lui-même sans jamais faire appel comme il était d’usage à l’assistance de ses ouvriers. Il avait même retravaillé la composition des colles et du vernis, comme si ceux utilisés ces dernières années avaient été encore imparfaits. Caché dans un coin de l’atelier, après avoir couru à travers la ville pour y rechercher on ne savait quel ingrédient, il mélangeait dans des pots de terre, essayait sur des chutes de bois. Il s’enfermait des heures dans son bureau et, même le soir, il fermait à clé pour ne laisser à personne le soin de jeter un œil sur le travail en cours.

Un soir, ne pouvant plus retenir sa curiosité, le jeune homme l’avait questionné sur cette étonnante attitude. Son père lui avait avoué qu’il avait décidé que ce violon-là serait en quelque sorte la somme de tout son savoir, son chef-d’œuvre. Dans un demi-sourire, il avait ajouté qu’il avait même imaginé une nouvelle subtilité qu’aucun luthier avant lui n’avait tentée, et qui, même si elle nécessitait des ajustements complexes, devrait permettre d’accéder à un son inégalé.

Le fils avait voulu savoir quelle était donc cette originalité. Mais le vieil homme dans un affectueux sourire lui avait répondu :

— Je te le dirai, Michele Angelo, je te le dirai quand le Vénitien aura pris possession de l’instrument, et que j’aurai été certain du résultat…

Le fils n’avait su quoi penser de ces mystères. Il avait bien tenté d’insister : pourquoi d’un coup tant d’attention pour un violon ? Était-ce la nature du client qui justifiait de tels efforts ? Le vieil homme avait alors hoché la tête, comme une approbation, mais sans plus donner d’explication. Il avait simplement rajusté ses binocles et repris en silence la découpe minutieuse du chevalet.

Après l’accident, Michele Angelo s’était demandé si son père n’avait pas en quelque sorte deviné que sa flamme allait bientôt s’éteindre, et qu’il lui avait fallu rédiger ainsi son testament, le testament du maître Bergonzi.

Laissant le récit se dérouler, Giovanelli sentait l’émotion l’envahir. Était-il possible que leur conversation de l’autre été ait touché le vieil homme au point qu’il se décide à fabriquer lui-même le violon qui lui était destiné ? Il n’osait y croire, et trouvait même cette idée bien présomptueuse. Sans doute était-ce plutôt le hasard qui l’avait conduit à bénéficier de ce travail si particulier. Mais dans le même temps, il ne pouvait empêcher une sorte de fierté puérile de le gagner.

En tout cas, c’était une bien lourde responsabilité pour un musicien besogneux comme lui que d’accepter l’instrument qui concentrait ainsi tout l’art d’un maître reconnu de Crémone. Cependant, curieusement, ce poids qui lui tombait sur les épaules paraissait doux à porter, comme peut l’être la charge de la Madone qui scie pourtant les épaules des porteurs lors des processions. Il était fébrile, maintenant, à l’idée de découvrir l’instrument.

Le fils Bergonzi l’avait entraîné de l’autre côté du couloir, dans une grande salle baignée par la lumière chaude d’un feu dansant dans une cheminée de briques rouges. L’endroit était ceinturé d’étagères et de meubles de rangement qui accueillaient pêle-mêle planches de toutes sections et instruments terminés. C’était là l’entrepôt.

Bergonzi s’était dirigé vers un buffet bas, et avait retiré d’un tiroir un étui noir comme la nuit. Le tenant à deux mains horizontalement, il l’avait posé cérémonieusement sur la grande table centrale. Puis il avait fait jouer les serrures, et rabattu le couvercle. Était-ce une illusion, ou avait-il semblé à Giovanelli que, à l’instant précis où l’étui avait été ouvert, le feu s’était mis d’un coup à crépiter un peu plus fort, comme si une main invisible y avait jeté une poudre soufrée, lançant une flamme orangée qui avait éclairé d’une intensité étrange les murs encombrés ?

Mais déjà le fils, après avoir enfilé des gants de soie, s’était saisi précautionneusement de l’instrument. Ses yeux fixaient maintenant intensément l’œuvre d’art, et semblaient ne plus pouvoir s’en détacher, un regard comme possédé, au fond duquel dansaient sans fin les reflets des flammes. Giovanelli l’observait, pétrifié, et avait reculé d’un pas. La lumière mouvante éclairant les meubles sombres et les poutres barrant le plafond laissait mille recoins dans l’obscurité, et dessinait la silhouette des deux hommes en grandes ombres tremblantes sur le mur de l’entrée. Les fenêtres à petits carreaux, aux rideaux mal tirés, ne laissaient entrevoir, elles qui donnaient sur le jardin autrefois ensoleillé, que le néant de la nuit. Michele Angelo Bergonzi s’était retourné vers le Vénitien, et lui avait tendu l’instrument, murmurant :

— Il est à vous, à présent.

L’autre avait hésité une fraction de seconde, peut-être plus, et avait enfin pris à son tour l’instrument. La première sensation avait été celle de la douce chaleur du bois, comme si le violon brûlait d’un feu intérieur.

Inexplicablement, il ne ressentait pas le besoin de l’essayer, d’en extraire les premières notes. Le contact avec l’objet lui suffisait. Ne le lâchant plus des yeux, il s’était rapproché de l’âtre pour y rechercher la lumière qui lui permettrait de le contempler au mieux. Il l’observait sans se lasser, fasciné par les reflets changeants glissant le long de ses courbes.

Enfin, il s’était retourné et avait relevé la tête. Le fils Bergonzi se tenait là, figé devant lui, et le regardait. Les deux hommes étaient restés ainsi face à face sans dire un mot, comme s’ils avaient partagé un cérémonial secret, comme si chacun d’eux avait compris toute la singularité de l’instrument. Le temps était suspendu, et l’on aurait cru qu’aucun d’eux ne voudrait jamais rompre le silence. Puis un imperceptible sourire avait animé simultanément les deux visages, avant que le nouveau propriétaire ne range précautionneusement le violon dans son étui, et ne rabatte sans bruit le couvercle. Maintenant, seulement, ils pouvaient parler.

— Croyez bien que c’est à regret que je laisse ainsi partir ce qui est un peu de l’âme de mon père. Mais il en a décidé ainsi et, pour rien au monde, je n’oserais trahir sa dernière volonté.

Il avait marqué un temps d’hésitation, avant de reprendre dans un souffle, comme une confession :

— Ah ! J’ai oublié de vous avouer une dernière chose, je n’ai pu m’empêcher de marquer ce violon.

Il avait ressorti le violon avec douceur de son étui, et montré du doigt une minuscule gravure sur le bord du fond, près du manche : « L’ultimo ».

Il avait fini d’une voix serrée :

— … pour que l’on n’oublie jamais.

Giovanelli, ne sachant que dire, avait demandé machinalement :

— Et vous n’en savez pas davantage sur ce secret, cette particularité qu’il aurait donnée à l’instrument ?