2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: A la Orilla del Viento

- Sprache: Spanisch

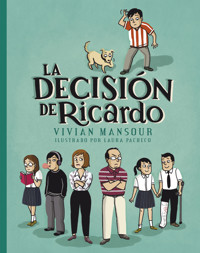

En los últimos meses, mientras sus papás libran una batalla en casa, Ricardo enfrenta sus propias batallas: ¿deberá obligar a su amiga Joana a pagar la apuesta con la que él conseguirá pasar el año escolar?, ¿cambiarán las cosas ahora que sus mejores amigos se hicieron novios?, ¿conseguirá que su hermano Martín deje de tratarlo como si fuera un niño y salga de su burbuja darketa? y, más difícil aún, ¿logrará que sus papás decidan volver a estar juntos? Ante cada una de estas situaciones, Ricardo se ve obligado a tomar una decisión. Sin embargo, al intentar resolver sus problemas, siempre se mete en nuevos aprietos; por fortuna, sus amigos y su ingenio siempre lo ayudan a salir de ellos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Primera edición, 2016Primera edición electrónica, 2016

Colección dirigida por Socorro Venegas Edición: Angélica Antonio Monroy Formación: Miguel Venegas Geffroy

© 2016, Vivian Mansour, texto © 2016, Laura Pacheco, ilustraciones

D. R. © 2016, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-4259-2 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

VIVIAN MANSOUR

ilustrado por

LAURA PACHECO

Índice

Capítulo Uno

Capítulo Dos

Capítulo Tres

Capítulo Cuatro

Capítulo Cinco

Capítulo Seis

Capítulo Siete

Capítulo Ocho

Capítulo Nueve

Capítulo Diez

Sin poder apartar la vista, veía cómo dos desalmados golpeaban a un pobre tipo, lo acorralaban contra una pared y, al ritmo de ¡auch!,¡ponch! y ¡zas!, lo atacaban sin piedad. Por suerte, todo esto sucedía en la pantalla de mi Xbox.

Los sonidos de los golpes, reproducidos admirablemente por los diseñadores del videojuego, estallaban en mi cabeza. Estaba hipnotizado, jugaba como un poseso y me dejaba vencer por los dos cibernéticos malvados. Y es que aquellas figuras fosforescentes de la pantalla me eran muy familiares: uno de ellos tenía los lentes y el cabello escaso de papá y el otro lucía los labios rojos y el cabello corto de mamá. Yo era el miserable tipo al que golpeaban y a quien se disputaban para llevárselo a uno u otro bando. En ese momento de mi vida, así me sentía.

Capítulo Uno

La casa era un abierto campo de batalla, donde los combates no se libraban con balas sino con palabras, y los conflictos no eran por territorios sino por cosas más sustanciales: las servilletas, la marca del queso, el pago de las colegiaturas, el polvo sobre las repisas y hasta el olor del baño después de usarse. Mi hermano Martín y yo éramos testigos incómodos de esos enfrentamientos.

Durante varios meses, los gritos de mis padres se deslizaron como serpientes por debajo de las puertas y nos alcanzaban en cualquier parte de la casa. Hasta que se detuvieron. Y llegó el silencio. Pero el silencio fue peor. Entonces, como diría mi maestra de historia, comenzó la Guerra Fría.

Todo esto era fastidioso, pero en aquel momento otra preocupación ocupaba mi mente. Podría parecer algo trivial, pero para mí era decisivo: la final del mundial de futbol que se jugaría justo siete días después de que estalló la Guerra Fría en mi casa. Yo había apostado con Joana que ganaría España, y ella estaba con Holanda. Joana e Iván son mis mejores amigos. Y, curiosamente, Joana es la más fanática del grupo, una auténtica futbolera. No es como otras niñas, que no saben opinar sobre estrategias y sólo se fijan en si los jugadores son guapos o si tienen buen trasero o piernas musculosas. No, mi amiga conocía los marcadores, el historial y hasta el nombre completo de todos los jugadores.

Para ser sinceros, la apuesta era lo que más me importaba, pues no era poca cosa lo que estaba en juego. No se trataba de dinero, ni de ponerse la playera del equipo contrario, ni de raparse. Se trataba de algo más serio que opacaba mis demás problemas: habíamos apostado el examen final de matemáticas. Joana era nada menos que la hija de la maestra y la idea de la apuesta surgió después de que me confesó que había encontrado la prueba por accidente. Su mamá confiaba plenamente en ella porque, a diferencia de mí, Joana era buenísima con los números, así que la final del futbol resultó el pretexto perfecto para obtener el temido examen. Cuando le propuse la apuesta, su primera reacción fue un rotundo “no”, pero cambió de opinión al escuchar mi parte del trato: si yo perdía, ella podía pedirme lo que quisiera. Y lo que me pidió era súper fácil: una cita a solas con Iván. Yo no entendía para qué quería esa cita si lo veía todos los días en la escuela y cuando salíamos los tres. Además, muchísimas veces le había preguntado si le gustaba y siempre respondía un categórico: “No, ¿cómo crees?, si está bien feo”, con lo que yo estaba de acuerdo. Pero, bueno, si conseguirle esa cita me aseguraría un diez en matemáticas, materia que llevaba reprobando mes tras mes, haría lo que fuera. Además, estaba seguro de que ganaría España.

Antes de conocer el resultado final de la lucha futbolística, las batallas seguían en la otra cancha: mi casa. Tres días antes de la final del futbol, justo un jueves por la noche, nuestros padres nos llamaron a la sala. Y desde que anunciaron: “Tenemos algo que decirles”, supe que lo que vendría no sería nada bueno. El sillón se convirtió en una silla eléctrica cuando mamá terminó la batalla de meses con aquellas fatídicas palabras: “Les queremos decir que su papá y yo decidimos separarnos”.

Pese a que ya lo intuía, eso no impidió que un sollozo se me escapara de la garganta. Creo que en el fondo había cierto alivio en mi corazón, pero la reacción ante la palabra “divorcio” fue ésa. Por lo menos en mi caso, porque Martín no lloró ni dijo una sola palabra. Cuando me tranquilicé, la primera pregunta que se me escapó, en medio de hipos y moqueos, fue bastante ridícula:

—Bueno, pero… ¿vamos a seguir en la misma escuela?

—Claro que sí, hijo —respondió mamá.

—¿No voy a tener que cambiarme de cuarto?

—No, claro que no. Aunque tu papá tendrá que mudarse a otro lado.

—Y en ese nuevo lugar, ¿tendré un cuarto?

—Sí.

—¿Y otro perro? Porque Argos se queda aquí, ¿cierto?

—Cierto.

—¿Y habrá tele en mi cuarto?

—Bueno, hijo, eso sí no lo creo… —intervino papá con una risita que no disimuló su enojo.

Esa fue la señal para que mamá nos abrazara diciendo:

—Pero deben saber que los quiero mucho.

Papá no quiso quedarse atrás, así que nos arrancó de los brazos de mamá y, con cierto enojo, remató:

—Y yo también.

Esos abrazos no calentaban mi corazón. Al contrario, me dejaron frío y preocupado. En ese momento me di cuenta de que las batallas también se pierden con abrazos.

En la noche busqué a Martín, seguro de que sería la única persona que comprendería cómo me sentía. Toqué tímidamente la puerta de su recámara porque esa zona estaba prohibida para todos. Martín, con voz apagada, me autorizó pasar. Su cuarto era un santuario al dark funk. Entré y me recibió la penumbra. Olía a encerrado, porque mi hermano no permitía que, bajo ninguna circunstancia, se ventilara su habitación, que era por mucho más grande que la mía: ahí se demostraba la jerarquía del primogénito. En esa oscuridad, un póster brillaba en la pared. Se trataba de un extrafalario cantante sobre un fondo morado que, con actitud amenazante, mostraba una lengua purpurina acribillada de anillos. También había un reguero de ropa, toda volteada al revés, como si un puñado de Martines sin sustancia estuviera desperdigado por el suelo. Él se encontraba echado en su cama, en la que seguramente ya había moldeado su figura. Se quitó los audífonos, también de color morado, y el volumen de la música estaba tan alto que parecía salir de una bocina. Me hizo una señal con la cabeza para que me sentara. Era el rey y señor de su cuarto y del mundo secreto de su adolescencia. Y yo, naturalmente, era un extraño en ese mundo.

—Oye, Martín, ¿qué onda con nuestros papás? ¿Qué va a pasar ahora?

—¿Qué va a pasar con qué?

—Pues ¿no es obvio? Ya formamos parte del club de los hijos de divorciados.

—¿Y…? —Martín no se veía impresionado.

—Todo va a estar mal.

—Pues sí. Todo va a cambiar.

—Para mal.

—Sí, para mal.

Yo quería que Martín me contradijera, quería escuchar un: “No, no va a pasar nada. Todo seguirá igual o mejor”. Pero esas palabras nunca salieron de su boca.

—¿Tú crees que se reconcilien?

—No.

—Yo quiero que estén de nuevo juntos —dije con la voz temblando.

—Ashhh… Todavía eres un niño.

Esa respuesta fue la peor de todas. Me ofendió demasiado que dijera eso. Había escuchado esa frase de nuestros padres miles de veces, pero nunca de él, que no era mucho mayor que yo. ¡¿Quién se creía?! En ese momento decidí que nunca volvería a compartirle lo que sentía. Me paré y le dije:

—Bueno, ya me voy porque tu cuarto huele a mil pedos acumulados. Pedos darketos, que huelen peor.

Y salí dando un portazo.

Capítulo Dos

Afortunadamente existe la escuela. Ya sé que no todos estarán de acuerdo y sé que a veces las clases son un golpe en el trasero pero, créanme, hay ocasiones en que esas ocho horas fuera de casa son una bendición. Ya con los amigos y el recreo, el día se vuelve más soportable.

En el primer descanso, Joana me preguntó:

—El domingo sabremos quién es quién, ¿verdad? ¿Ya pensaste cómo vas a arreglar mi cita?

—Más bien, tú dime cómo te vas a robar eso.

—Mira, lo que quiero es que parezca muy natural —siguió Joana, ignorándome por completo. Yo hice lo mismo:

—Con ese diez lograré que mis papás me den… —pero me interrumpí al recordar que a partir de ese momento sería difícil hablar de “mis papás” como un todo.

—¿Te den qué?

—Es que no te he contado. Mis papás se van a separar.

A Joana no pareció conmoverle mucho mi noticia. Recordé entonces cómo eran sus papás. Siempre iban juntos a todas las reuniones escolares; su mamá, además de ser una de las mejores maestras en el colegio, hacía unos pasteles deliciosos y siempre lucía impecable; su papá era simpático y no tan estresado como el mío. Era la típica familia que tenía miles de fotos felices sonriéndote desde las repisas…

Por un momento, la envidié. Y me sentí muy mal por ello, como cuando me molestaba ver jugar a mi primo Juan con su enorme perro afgano. Hacía mucho tiempo de eso. En aquél entonces mi única mascota era una tortuga apestosa con la que era difícil interactuar. Rogué y supliqué durante cuatro navidades la compañía de un can hasta que, por fin, un diciembre llegó mi perro Argos. Y la envidia se disolvió con su primer lengüetazo. Pero yo no podía volver a unir a mis padres con tan sólo pedirlo durante cuatro navidades seguidas, así que sacudí la cabeza para alejar de mí esos sentimientos.

—Bueno, no eres el único —me respondió Joana encogiéndose de hombros.

Yo ya sabía que no era el único, pero tampoco era un consuelo.

—¿Y dónde vas a ver la final del mundial?

¡Es cierto! Ésa era una cuestión muy importante que tendría que resolver. No quería verlo en casa, con el ambiente tan denso que había.

—¿Si pido permiso para verlo en tu casa?

—Mejor. Así podré burlarme de ti a gusto.

El sonido de la chicharra anunció el fin del descanso y tuvimos que regresar a nuestro salón. Por primera vez en mi vida quería que ese día en la escuela no terminara nunca para no tener que volver a casa.

Cuando bajé del autobús y me acerqué a la casa, esperaba encontrar un gigantesco hoyo en el patio, como cuando cae un meteorito. No había nada de eso pero me causó el mismo impacto: descubrí un camión de mudanza llevándose algunos muebles a la nueva “morada” de papá. Y en el momento en que subieron el sofá de piel color chocolate, que era su preferido, y el escritorio de madera con la computadora, confirmé que no habría marcha atrás. El divorcio era un hecho.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)