Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Roja

- Sprache: Spanisch

Río de Janeiro, 1920. En los albores del fútbol, Roberto Lima se inicia como cronista deportivo cubriendo los partidos de Sao Jacinto, club que ha reclutado a Pepinho, un asombroso volante creativo cuyo deslumbrante talento amenaza con cambiar la historia de las apuestas. Junto a su inseparable amigo Pedro Alves y al propio Pepinho, Roberto conducirá una temeraria investigación para desbaratar el engaño que Carlos Boa Morte, un peligroso gánster, dueño de Sao Jacinto, ha ideado para hacerse millonario a costa de su máxima estrella.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

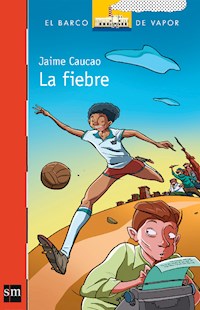

La fiebre

Jaime Caucao

PREMIO EL BARCO DE VAPOR - CHILE 2010

La fiebre

Ilustración de portada: Rodrigo López R.

Dirección literaria: Sergio Tanhnuz P. Edición: María Paz Alegría M.

Dirección de arte: Carmen Gloria Robles S. Diagramación: Verónica Duarte M. Producción: Andrea Carrasco Z.

Primera edición: septiembre de 2010 Segunda edición: agosto de 2011

© Jaime Caucao Gualamán © Ediciones SM Chile S.A. Coyancura 2283, oficina 203, Providencia, Santiago de Chile.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 600 381 13 12

Registro de propiedad intelectual: 192.649 ISBN Papel: 978-956-264-796-0 ISBN Digital: 978-956-264-908-7 Edición Digital: marzo 2012

Impresión: Salesianos Impresores General Gana 1486, Santiago.

Impreso en Chile / Printed in Chile

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni su transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea digital, electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

R009CH

“Todo lo que sé de la vida, lo aprendí del fútbol (…) supe, por ejemplo, que la pelota no siempre viene por donde uno la espera”.

ALBERT CAMUS

“Para jugar bien al fútbol no hay que sufrir. Nada hecho con sufrimiento puede resultar bien”.

CARLES REXACH, ex entrenador del Barcelona F. C.

Para Jorge “Gabi” Solís, con quien un día, siendo niños, enfermamos de la fiebre.

1 La cidade maravilhosa

En 1920, mucho antes de Pelé, de Lobo Zagallo, de Garrincha, y muchísimo antes de Ronaldinho y Kaká, brilló (aunque fugazmente) Ricardo Alexander de Wilson Moreira, quien fuera conocido en Río de Janeiro con el apodo de Pepinho. Este jugador, dejando de lado toda exageración o superlativismo engañoso, pudo haberse convertido en el mejor volante creativo de la historia, incluso mejor que Pelé y Maradona juntos, lo que ya es, por donde se le mire, demasiado decir.

Cuando me preguntan por qué Pepinho no es una figura registrada en los medios oficiales, siempre digo que una de las razones fue el amateurismo de la época, donde el fútbol era una entretención de fines de semana y el profesionalismo, algo que habría de surgir años más tarde con la federación de los clubes y la creación de un organismo que le dio orden al caos de esos años. La otra razón, en realidad la más importante, involucra una sucia trama de apuestas y negociaciones ilegales, de bandas armadas y de corrupción, y es la que me propongo contarles.

Partiré diciendo mi nombre: soy Roberto Lima Costa y fui redactor de la Gazzeta Sportiva, una revista de fútbol que solía circular en Río hace mucho tiempo atrás. Desde que nací he vivido en el barrio de Tijuca, y aunque hoy la gente me ve como un viejo feliz y de una memoria envidiablemente lúcida, no siempre fui así: por alguna extraña razón, cuando era niño, tenía la tendencia a pensar que mi vida era monótona y carente de emoción. Es esa sensación extraña que a veces sentimos, como si algo faltara en el mundo para que la fiesta sea completa. La samba no lograba llenarme, los juegos en la playa me resultaban aburridos, la escuela me parecía soporífera. Sospechaba que algo faltaba en mi vida y en la de todos los brasileños, y no sabíamos bien qué era. Inventábamos carnavales, buscábamos excusas para organizar fiestas de disfraces y para disparar fuegos artificiales, pero los cariocas sentíamos que algo más grande que todo eso estaba por venir.

En los locos años veinte, Río de Janeiro ya era la gran cidade maravilhosa. Sus enormes cerros comenzaban a poblarse de favelas, donde vivían incipientes colonias de campesinos empobrecidos que emigraban hasta Río buscando una oportunidad. El casco antiguo de la ciudad era más grande que el de ahora, con elegantes casas coloniales y calles de adoquines por donde pasaban trenes urbanos que funcionaban con energía eléctrica y que circulaban conectados por medio de cables de acero a un tendido eléctrico que se extendía por todos los barrios. Además, empezaba a llenarse de automóviles, pero aún era frecuente ver los coches, las calesitas tiradas por caballos llevando gente a todos lados. Había un precario sistema de transporte público compuesto por tranvías y taxis, que eran máquinas nuevas e importadas por las que había que pagar mucho dinero para utilizarlas. Un lujo de pocos para la época. Todo eso pertenecía a Carlos Boa Morte, un aspirante a magnate que tenía el monopolio en el negocio de la locomoción en Río de Janeiro y que gozaba de una reputación de gánster que a él le encantaba cultivar moviéndose por las calles en grandes automóviles americanos, rodeado de algunos de sus hombres que, según decía la gente, siempre iban armados.

A principios del siglo pasado, grandes masas de extranjeros llegaban cada día al puerto en descomunales alborotos que colapsaban los muelles bajo el sol calcinante y la sofocante humedad. Esos inmigrantes traían consigo algunas novedades que rápidamente se difundían entre la gente como las actividades de moda. Los italianos trajeron sabrosas comidas y música; los alemanes, cerveza y mujeres de cabellos rubios como el oro, y los ingleses, siempre ocurrentes y divertidos, fueron los primeros que llegaron a la ciudad con lo que yo he llamado “la fiebre”. Un día alguien vio a los marinos británicos practicar en un muelle algo que no era más que un ridículo juego que consistía en introducir una bola en un rectángulo hecho con tres maderos y que defendía un hombre fijo que ellos llamaban goalkeeper. No había tácticas, ni estrategias, ni torcidas. Solo ese elemental principio que fue como un chispazo que comenzó a incendiarlo todo. Si alguna vez el mundo se inició de alguna manera, estoy seguro de que fue parecido al nacimiento del fútbol. Bastó que alguien viera a los ingleses practicar ese extraño deporte para que se esparciera el rumor de boca en boca y un mes después fuera la nueva moda en Río. Ya lo dije: como una fiebre.

En la escuela, la enfermedad se dejó caer sin previo aviso el día en que Pedro Alves, mi mejor amigo, apareció en el patio con una bola de cuero oscuro, perfectamente redonda y que daba grandes botes en el suelo cuando la arrojaba al aire. Todos formamos un círculo en tor-no a él y lo quedamos mirando mientras Pedro la dominaba sobre el empeine de su pie y luego, como si su pierna hubiese sido impulsada por un gran resorte imaginario, la lanzó al cielo con una fortísima patada. Todos salieron corriendo tras ella, y nosotros nos quedamos viendo el espectáculo sin atinar a entrar en él.

—¿De dónde sacaste esa bola? —le pregunté a Pedro.

—Me la regaló mi tío Juca —respondió—; se la cambió a unos marinos ingleses por algunas botellas de cerveza.

—Seguro que tu tío Juca estafó a los ingleses —le dije.

—Los ingleses se dejaron estafar —replicó él—. Cuando llegaron, ellos tenían la bola y nosotros la cerveza. Después de que se emborracharon, ellos se quedaron con la cerveza y nosotros con la bola. Es un trato justo.

—Debe valer una fortuna —le dije viéndola volar por el aire.

—Desde ahora seguro que lo vale —dijo él lanzándose a correr tras ella—. ¡Vamos!, el último que la toca es un perdedor —me gritó, sabiendo que con eso me hería el amor propio.

Organizamos dos equipos de unos quince jugadores por lado. Improvisamos dos arcos con nuestra ropa y, desde entonces, empleamos el resto de nuestros días en jugar a la bola. No había placer más grande que correr tras ella, y aspirar a controlarla con propiedad se convirtió en todo un desafío. Rara vez se podía tomar el balón en medio de tantas piernas. Más bien la veíamos pasar de un lado a otro y hacia allá corríamos todos, como imantados por un poderoso talismán. Ese día, por fin, supe que lo que tanto esperaba había aparecido en mi vida. Y no fui el único. Mis compañeros de curso y cada brasileño sintió lo mismo. A partir de entonces, lo que más disfrutábamos era practicar este nuevo deporte. No recuerdo una tarde de mi infancia en que no haya estado con mis amigos bajo el sol implacable de Río, jugando con la cara empolvada y sudorosa. Poco a poco, casi sin darme cuenta, me convertí en uno de esos niños que no almorzaban, que no dormían, de los que se iban a la cama y podían dormir abrazados a la bola, admirando su asombrosa y sencilla redondez.

Ahora es cuando debo confesarles algo: a los doce años comencé a preguntarme seriamente si había nacido o no para jugar a la bola. Quiero decir, pensé si tal vez debía dedicar el resto de mi vida a eso. En Río de Janeiro ya habían nacido clubes que se organizaban y jugaban semanalmente en distintos barrios, disputando un trofeo que se entregaba al final de la liga. Los periodistas de la Gazzeta Sportiva le llamaron el Torneo Carioca. A los jugadores todavía no les pagaban un sueldo, pero ya ocurría algo muy interesante: se hacían apuestas por el resultado de los partidos. Cuando un equipo ganaba, la persona encargada del club tomaba el dinero recaudado y lo repartía entre los jugadores, guardándose un porcentaje mayor que ellos por ser el administrador. Eso me dio la idea de que muy pronto, si tenían el talento necesario y ganaban seguido, los jugadores podrían vivir de eso.

A los trece años recién cumplidos les dije a mis padres:

—No iré más al colegio, voy jugar a la bola.

Ellos se pusieron a reír. Se dieron media vuelta y siguieron concentrados en lo que estaban haciendo.

—Hablo en serio —dije más fuerte, por si no me habían escuchado—, quiero dejar de estudiar y dedicarme a jugar a la bola.

—Eso no alimenta a nadie, Roberto. Tú debes estudiar e ir a la universidad —afirmó Antonia, mi madre, mientras regaba sus plantas en el patio.

En ese momento, por primera vez me hice una pregunta fundamental en la vida: ¿cómo vivir de algo que no te da dinero?, ¿se puede vivir haciendo algo que no da para comer? Luego me pregunté: ¿todos los adultos tienen trabajos que les gustan?

Mi padre, que se llamaba Jorginho y era un hombre bastante razonable, se levantó de su hamaca y dejó en el suelo la cerveza que tenía en la mano. Entonces me dijo:

—Así que tú quieres jugar a la bola, Roberto, quieres vivir de eso, ¿eh? —me habló acariciándome el pelo—. Me parece bien, pero déjame preguntarte algo: ¿eres lo suficientemente bueno? ¿Tienes el talento que se necesita?

—Lo tengo —respondí.

—Te diré algo —agregó él—: si tienes el talento, yo te apoyaré para que juegues a la bola, pero si no lo tienes —y en ese momento me miró más fijamente que antes, como si fuese un momento muy solemne—, tendrás que aprender a aceptar que no eres lo suficientemente bueno, dejarás de pensar en eso y te concentrarás en tus estudios, ¿está bien?

—Está bien —dije yo.

Acordamos que el siguiente fin de semana ellos me acompañarían a O Colosso, la cancha donde jugaba Sao Jacinto, el club que se había formado en Tijuca y que estaba reclutando jugadores para todas sus series. La liga comenzaría en un mes y ya se iniciaba la eta-pa de selección para enfrentar la competencia oficial. Yo estaba dispuesto a pasar la prueba de fuego. Si no lo hacía bien, me olvidaría de todo y volvería a concentrarme en mis estudios, cosa que, por supuesto, no estaba en mis planes.

2 Pepinho: toco y me voy

Durante toda la semana no pude dormir bien. Sentí que los días transcurrieron lentamente, como el espejismo de una babosa cruzando la calle asoleada o una alfombra de sal. Por las noches tenía pesadillas en las que me veía recibiendo la pelota solo frente al arco, y cuando estaba por anotar el gol, el arquero se transformaba en un enorme monstruo de muchos tentáculos que tapaba todo el rectángulo. Yo tiraba a quemarropa pero él llegaba a todos mis remates: no podía anotar un solo gol. Soñaba que la perdía, que no podía controlarla, que los defensas me anticipaban, que me lesionaba. Me asustaba mucho el fracaso. No quería fallar.

En la escuela, le conté a Pedro que iría a probarme en el equipo de Sao Jacinto.

—¿Sao Jacinto? —me dijo extrañado mientras se mojaba su ensortijada cabellera negra con una manguera—, ese club es de Carlos Boa Morte, ¿lo sabías?

—No tenía ni idea, ¿y qué con eso? —le pregunté.

—Ese tipo es un gánster —me dijo—, no trata bien a sus jugadores, explota a sus empleados. Si yo fuera tú, iría a probarme a Botafogo.

—También lo pensé —respondí—, pero Botafogo es Botafogo, son palabras mayores. Sao Jacinto es algo más sencillo para tratar de empezar.

—Yo iré al General Severiano —me confesó—, este viernes en la tarde hay una prueba.

El Severiano era la cancha de Botafogo, un estadio enorme que temblaba por el empuje de sus hinchas. Lo quedé mirando con cara de sorpresa. No creí que fuera capaz.

—Es una apuesta arriesgada —le dije maliciosamente.

—Al carajo —gruñó Pedro—, la gloria o nada.

Me pareció bien su actitud, pero también me pareció que era un poco extremista.

—¿Y si te toca “NADA”? —le pregunté.

Lo vi ponerse pensativo. Se pasó la mano por la barbilla y miró el suelo.

—Tienes razón —me contestó—, no había pensado en eso.

—¿Lo ves?, siempre hay que observar un problema desde todos los ángulos e intentar disminuir el factor riesgo para así reducir la variable “fracaso”. ¿Tú qué dices? —le pregunté.

—Que no te entiendo un carajo —replicó Pedro enfadado.

—Mucho mejor así —le dije yo—, ahora nos vamos a clases.

Conté las horas y los días hasta que por fin el sábado, a las nueve de la mañana, estaba en pie con la bola bajo el brazo, dispuesto a enfrentarme a la verdad de saber quién era yo realmente. La noche anterior no había pegado una pestaña. Me la había pasado en vela, absurdamente repasando el repertorio de mis jugadas, sin entender todavía que el fútbol es como un espectáculo teatral donde todo se hace de manera más o menos improvisada, y el verdadero arte del gran jugador reside precisamente en saber innovar con maestría sobre el guión que el técnico le entrega.

Cuando llegamos pude ver que no era el único niño que tenía el sueño de jugar a la bola. Una veintena de muchachos hacían cola para registrar sus nombres en la planilla que un tipo estaba llenando a un costado de la cancha. Tras él estaba Boa Morte, quien en ese momento me pareció un tipo enfermo. Se veía flaco, esmirriado, con un pequeño bigotito recortado bajo su nariz y esbozando una sonrisita de hiena esquelética. “Este tipo no mataría una mosca”, pensé.

Valentino Da Silva, el entrenador del equipo de Sao Jacinto, nos saludó a todos dándonos la mano y dio algunas instrucciones. Debíamos elegir en qué puesto jugaríamos. Él nos vería un rato y luego iría sugiriendo cambios de posición. Antes de que yo me registrara en la ficha y eligiera puesto, Pedro Alves, mi buen amigo, también apareció por ahí.

—Vaya sorpresa —le dije—, ¿que no ibas a probarte en Botafogo?

—Ya fui —contestó él mientras movía la cabeza.

—¿Y?

—Me dijeron que me olvidara del fútbol y me dedicara a la escuela.

—¿Y tú qué les dijiste?

—Que el fútbol ofrece revanchas.

Me pareció una respuesta fantástica.

—¿Y ahora en qué puesto vas a jugar? —le pregunté.

—De arquero —respondió él.

—¿De arquero? Debes estar bromeando, un arquero no juega, un arquero mira —le comenté.

—Por lo mismo lo elegí —dijo él—, si nadie quiere jugar en el arco, el gran Pedro Alves lo hará —agregó poniéndose un par de guantes y dando saltos bajo el arco, tratando de atrapar una bola imaginaria.

La verdad es que yo no lo había pensado de ese modo. Para mí, el juego de la bola era hacer más goles en el arco del rival que este en el nuestro, y eso convertía a los delanteros en los que más posibilidades tenían de ser las estrellas del equipo. Y yo, por supuesto, quería ser la estrella.

—Yo voy a ir de delantero —le dije, y corrí hacia el centro de la cancha.

Comenzó el partido. Los primeros minutos fueron un desorden completo. Todos corríamos tras la pelota y nadie podía tenerla más de diez segundos. La bola no avanzaba hacia los arcos y yo corría tras ella sin poder tocarla. Los padres gritaban al borde de la cancha dando instrucciones que nadie entendía. Me di cuenta de que Pedro había elegido mejor que yo y comenzaba a pensar seriamente en pedir un cambio de puesto, cuando en una jugada sencilla, un jugador de mi equipo se torció un tobillo y se puso a llorar. Sus padres entraron a la cancha y se lo llevaron. Su mamá le dio un coscorrón diciéndole algo así como “eres un pavo” o “te pasó por pavo”. Pedro y yo nos miramos entre divertidos y asustados, era el primer luchador que caía en el combate y que regresaría a casa sin cumplir su sueño. Da Silva lamentó la jugada y comenzó a mirar a todos lados por si había otro niño disponible. Entonces miramos hacia la tribuna y, sentado solo en un tablón, vimos a ese muchacho flaco, negro como el carbón, de enorme y ensortijada cabellera negra, con sus zapatillas viejas y su uniforme roído. Cuando notó que lo miramos, sonrió con los dientes más blancos que había visto en mi vida.

—¡Hey, niño! —le gritó Valentino—, ¿quieres jugar?

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)