Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Ficción juvenil

- Sprache: Spanisch

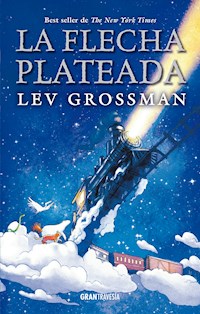

Kate y su hermano menor Tom llevan unas vidas aburridas y poco interesantes. Y seguramente sus padres tienen algo que ver con eso. ¿Por qué Kate no puede vivir aventuras extraordinarias y salvar el mundo como lo hacen los protagonistas de los libros que lee? Incluso su undécimo cumpleaños parece que será igual de anodino, hasta que su misterioso tío Herbert, a quien no conocía, la sorprende con el regalo de cumpleaños más inesperado, impresionante e inapropiado que se pueda imaginar: una colosal locomotora de vapor llamada La Flecha Plateada. Sus padres quieren devolverle el regalo al tío Herbert, pero antes de que eso suceda, Kate y Tom viajan a tierras lejanas a bordo de La Flecha Plateada y en compañía de toda clase de animales exóticos que, al parecer, pueden hablar. Armados únicamente con su curiosidad, ingenio y la emoción de lo desconocido para guiarlos, Kate y Tom se encuentran de pronto en la aventura de su vida… ¿y quién sabe? Quizá terminen salvando el mundo después de todo. "Un libro que se convertirá en un clásico por derecho propio." Barnes & Noble "El magnífico debut juvenil de Grossman es vivaz y entretenido… un universo en sí mismo." Booklist

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Lilly, Hally y Baz

El tío Herbertes una mala persona

Kate sabía sólo dos cosas de su tío Herbert: que era muy rico y muy irresponsable.

Eso era todo. Uno hubiera pensado que sabía algo más porque era su tío, al fin y al cabo. Pero el hecho es que ni una sola vez lo había visto. Ni siquiera en foto. Era el hermano de su madre, y ella y el tío Herbert no simpatizaban demasiado.

Era extraño si lo piensas. Quiero decir, Kate tenía un hermano menor, Tom, y era terrible y asqueroso, pero ella no podía concebir dejar de verlo. Por lo visto, entre adultos era cosa diferente.

El tío Herbert nunca los visitaba. Jamás los llamaba. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía todo el día? Kate lo imaginaba haciendo cosas raras, de ricachones excéntricos, tal vez viajando a islas remotas, coleccionando mascotas exóticas y, no sé, comprando una casita hecha de galleta de jengibre y dulces para comérsela entera él solo. Eso es lo que ella hubiera hecho.

Pero era un gran misterio. Lo único que le quedaba claro con respecto al tío Herbert, por lo que decían sus padres, era que se trataba de un perezoso, tenía un montón de dinero y ni el más remoto sentido de la responsabilidad. Kate se preguntaba cómo había sido posible que alguien tan perezoso e irresponsable hubiera llegado a acumular una fortuna, pero los adultos jamás explicaban contradicciones como ésa. Se limitaban a cambiar de tema.

Lo cual no quiere decir que los padres de Kate fueran malos tutores, porque en realidad no era así. Sólo que sus hijos no parecían estar hasta arriba de su lista de prioridades. Se marchaban temprano al trabajo y regresaban a casa tarde, e incluso cuando estaban en casa, siempre tenían la vista puesta en sus teléfonos y sus computadoras con caras muy serias de trabajo. A diferencia del tío Herbert, trabajaban todo el tiempo y eran extremadamente responsables, aunque no parecía que tal dedicación les redituara demasiado.

Quizás era por eso que el tío Herbert los contrariaba. Como fuera, sus padres no parecían tener mucho tiempo para ella.

Sin embargo, Kate si tenía mucho tiempo para sí. A veces tenía la impresión de que era demasiado. Paseaba en bicicleta, jugaba videojuegos, hacía sus deberes y jugaba con sus amigas, y de vez en cuando incluso con Tom. No era una niña con algún talento especial, cosa que sí había en su clase… niños diestros para dibujar o hacer malabares con cuatro objetos a la vez, o para identificar hongos y conocer la diferencia entre los venenosos y los que se pueden comer… aunque a veces deseaba que fuera así. Leía mucho; con desesperante frecuencia le ordenaban, a la hora de comer, que cerrara el libro. Sus padres la inscribieron en clases de piano y de tenis (y a Tom, de violonchelo y hapkido).

Pero había días en que, mientras tecleaba el piano vertical de caoba en la sala, o cuando castigaba la puerta de la cochera practicando lances rectos y reveses, podía entender que se sentía inquieta. Impaciente. ¿Qué sentido tenía hacer todo aquello? Estaba todavía en la edad en que podía dedicar todo su tiempo a cosas de niños, pero también iba creciendo y pronto querría hacer algo más que jugar e inventar nuevos juegos. Se sentía lista para algo más emocionante. Más real. Algo que en verdad importara.

Pero no había nada. Sólo juegos, juguetes, tenis y piano. La vida siempre parecía tan interesante en los libros, sin embargo, cuando uno llegaba a vivirla, no sucedía algo emocionante. Y, a diferencia de los libros, uno no podía saltarse las partes aburridas.

Tal vez fue por eso que en la noche en la víspera de su cumpleaños número once, Kate se sentó a escribir una carta a su tío Herbert:

Querido tío Herbert:

No me conoces, pero soy tu sobrina Kate y, como mañana es mi cumpleaños, y tú eres millonario, ¿crees que podrías por favor enviarme un regalo?

Con cariño,

Kate

Al leerla de nuevo, no estuvo muy segura de que fuera la mejor carta del mundo, y tampoco de que ese por favor hubiera quedado en el lugar correcto. Pero le pareció que contenía una verdad que le salía del alma, cosa que, en palabras de su profesora de arte, era lo importante. Así que la metió en el buzón. Lo más probable es que nadie fuera a leerla porque no había escrito una dirección de destinatario en el sobre, pues no sabía dónde vivía el tío Herbert. Ni siquiera tenía una estampilla.

Por eso fue todavía más asombroso que a la mañana siguiente apareciera un regalo del tío Herbert. Era un tren.

No es que Kate deseara un tren. No le interesaban mucho los trenes, que eran más del gusto de Tom. Lo de Kate eran los libros, los LEGO, y los Vanimals, unos animalitos simpatiquísimos que conducían unas camionetitas, y que tenían locas y fascinadas a todas las de su clase, y a ella también, aunque no podía explicar por qué.

Después de todo, sin embargo, no había pedido algo en específico, y supuso que tal vez su tío no tenía mucha experiencia con niños. Bueno. Kate intentó evaluar el gesto positivamente.

Lo que resultaba muy sorprendente era el tamaño. Quiero decir, esta cosa era realmente descomunal. Demasiado grande para enviarla por correo postal. Llegó a casa de Kate en un enorme camión de doble remolque especialmente reforzado, y con veintiocho ruedas. Tom las contó. Era gigantesca, negra e increíblemente detallada. De hecho, no parecía un juguete desde ningún punto de vista, sino una verdadera locomotora, tamaño real.

Eso se debía a que lo era, justamente, según les explicó el tío Herbert.

El tío Herbert había llegado a entregarla en persona, en un auto Tesla amarillo plátano tan increíblemente elegante que parecía uno de los cochecitos Hot Wheels de Tom. El tío era barrigón, con fino cabello castaño y una cara redonda y amable. Parecía profesor de historia o uno de esos señores que revisan los boletos de admisión en los parques de diversiones. Vestía unos brillantes zapatos azules de cuero y un traje amarillo plátano que hacía juego con su Tesla.

Kate y Tom salieron a toda prisa para mirar el tren. Kate tenía un abundante cabello castaño cortado a la altura de la barbilla, y una naricilla respingada que le confería cierto aire de princesa, aunque por lo demás no era especialmente principesca. Tom tenía el cabello corto y rubio, que le caía en mechones, como un conejillo de Indias que acabara de despertarse de la siesta, pero tenía la misma nariz de Kate, que a él sí lo hacía ver como un principito.

Kate estaba tan sorprendida que no le acudían palabras a la mente.

—Es un tren en verdad enorme —fue lo único que atinó a decir. Tendría que bastar.

—No es un tren completo en realidad —explicó el tío Herbert con modestia—, sino sólo la locomotora y el vagón carbonero, que lleva detrás.

—¿Cuánto pesa? —preguntó Tom.

—Cien toneladas —dijo el tío Herbert de inmediato.

—¿Exactamente eso? —preguntó Kate—. ¿En serio pesa justo cien toneladas?

—No, bueno —dijo el tío Herbert—. Pesa ciento dos toneladas. Ciento dos punto treinta y seis. Haces bien en sospechar de los números redondos.

—Eso pensé —dijo Kate, que de hecho había sospechado que su tío no había sido tan preciso.

En realidad, uno no se hace una idea de lo increíblemente colosal que es una locomotora de vapor hasta que una se presenta, estacionada frente a su casa. Ésta medía por lo menos cinco metros de altura, y más de quince de largo. Tenía un faro frontal, y una chimenea y una campana, y un montón de tubos y pistones y varillas y válvulas y palancas. Sólo las ruedas, ya eran el doble de altas que Kate.

Su padre también había salido de la casa. De hecho, la mayoría de los vecinos de su calle se habían asomado a ver la máquina. Papá se llevó las manos a la cintura.

—Herbert, ¿qué rayos es esto?

En realidad, no dijo rayos, sino una palabra más fea, pero ésas no se pueden decir en un libro para niños.

—Es un tren —dijo el tío Herbert—. Un tren de vapor.

—Ya lo veo, pero ¿qué hace aquí? ¿En un camión enorme? ¿Y tan cerca de mi casa?

—Es un regalo para Kate. Y para Tom, supongo, si es que ella quiere compartirlo —volteó hacia los niños—. Compartir es importante.

Definitivamente, el tío Herbert no tenía experiencia con niños.

—Pues es un bonito gesto de tu parte —opinó el padre de Kate, frotándose la barbilla—. Pero… ¿no habría sido mejor enviarle un juguete?

—¡Esto es un juguete!

—No, Herbert, no lo es. Es un tren de verdad.

—Supongo que sí —contestó el tío Herbert—. Pero, en sentido estricto, si ella va a jugar con este tren, entonces es también un juguete por definición. ¿Cierto?

El padre de Kate calló un momento y lo meditó, cosa que fue un error táctico. Lo que debió haber hecho, pensó ella, era salirse de sus casillas y llamar a la policía.

Su madre no tuvo el mismo problema. Salió a toda carrera de la casa, dando alaridos.

—¡Herbert! ¡Cabeza de chorlito! ¿Qué rayos crees que estás haciendo? ¡Saca esta cosa de aquí! ¡Niños, bájense del tren!

Esto último lo dijo porque mientras su padre discutía, Kate y Tom ya habían subido al remolque y empezaban a buscar por dónde trepar a la locomotora. No podían evitarlo. Con tanto tubo y palanca, parecía una escalada en roca.

Bajaron del camión contrariados y retrocedieron hasta cierta distancia, pero Kate no podía evitar seguir mirando la locomotora. Era una cosa gigantesca y negra y genuina, con muchos botones, perillas y detalles que obviamente servían para algo interesante, y una cabina pequeña y acogedora en la cual uno podía sentarse. Lucía fascinante, cargada de presagios; como un dinosaurio dormido. Mientras más la miraba, más interesante parecía.

Y real. Era como si Kate hubiera estado esperando algo así sin saberlo. ¡Le encantaba!

Sobre el costado del vagón carbonero, en pequeñas letras mayúsculas, se leía:

Así se llamaba. Las palabras estaban escritas sobre una flecha larga y fina que parecía haber atravesado las letras en su trayectoria.

El tío Herbert noda señales de mejora

—Ni siquiera es de color plateado —dijo el padre de Kate—. Es negra. ¿Y qué harías con una flecha plateada en todo caso?

—Pues cazar hombres lobo —respondió Kate—, obviamente.

—¿Y dónde la vamos a meter? —preguntó su madre.

—Ah, de eso ya me hice cargo —intervino el tío Herbert—. Va a quedar sobre un tramo de vías en el jardín trasero.

—¿Un tramo de…? ¿En el jardín tra…? —la madre de Kate estaba tan enojada que ni siquiera podía terminar sus frases—. ¡Eres un perfecto tarado, Herbert!

—No vamos a meter ningunas vías en el jardín de atrás —exclamó el padre de Kate—. ¡Ahí es donde planeo poner mi huerto!

—Oh, no tienen que hacerlo ustedes —dijo el tío Herbert con orgullo—. ¡Ya lo hice! Unos trabajadores lo terminaron anoche. Hice que utilizaran martillos y mazos envueltos en fieltro para que el ruido no los despertara.

Los padres de Kate miraron fijamente al tío Herbert. Kate pensó que su tío estaba resultando ser muy listo, para tratarse de un tipo vestido con un traje amarillo plátano. Pensó que tal vez ésta era una de esas ocasiones en las que se podía aplicar algo que decía uno de los personajes que admiraba: a veces, más vale pedir perdón que pedir permiso.

Grace Hopper lo había dicho. Grace Hopper había nacido hacía más de un siglo, en 1906. En ese entonces había demasiados prejuicios contra las mujeres para permitirles programar una computadora y, en todo caso, las computadoras no se habían inventado todavía. A pesar de todo eso, Grace Hopper se convirtió en programadora de computadoras y escribió el código para el primer compilador de software. Cuando murió, a los ochenta y cinco años, era contralmirante de la marina de Estados Unidos.

Habían bautizado un portaviones en su honor. Grace Hopper era una especie de modelo a imitar para Kate.

Dos horas más tarde, los cinco, es decir Kate, Tom, su madre, su padre y el tío Herbert, se encontraban en el jardín trasero contemplando la locomotora. Estaba sobre un tramo de vía férrea dispuesto sobre el ralo pasto de color amarillo quemado, y tenía el vagón carbonero enganchado detrás. Los dos vehículos ocupaban la mayor parte del jardín.

Incluso los padres de Kate tuvieron que admitir que era muy impresionante.

—Podríamos cobrarle a la gente para que entrara y se sentara dentro —propuso Tom.

—Ni loca —contestó Kate—. No quiero que vengan desconocidos y se metan a mi tren privado y dejen en él las huellas de sus extraños traseros.

—No digas traseros —le advirtió su padre.

—Patio trasero —dijo Kate—. Delantero, trasero, lateral.

—No, por favor.

—¿Es muy vieja? —preguntó Tom.

—No lo sé —respondió el tío Herbert.

—¿Qué tan rápido puede correr?

—No lo sé.

—¿Sabes si el hombre más fuerte del mundo la podría levantar?

—No lo… Espera, conozco al hombre más fuerte del mundo, y definitivamente no podría hacerlo. ¿Quieren subirse?

Por supuesto. Fue un poco difícil, el tren era muy grande, como ya dijimos, y definitivamente no estaba construido para niños. Pero Kate y Tom eran expertos trepadores y en el costado encontraron un par de peldaños de hierro soldados a la locomotora y una barra de la cual aferrarse.

Lo que sucedió después fue un poco decepcionante, en realidad, desde el punto de vista de Kate. Estar en la cabina de una locomotora de vapor no se parece en nada a sentarse en el lugar del chofer en un auto, un camión o la cabina de un avión. Por un lado, no hay vidrio ni ventana frontal, pues se interpone el gigantesco cilindro de la caldera, de manera que no es posible mirar hacia delante. Hay dos pequeñas ventanas en cada lado, pero no sirven de mucho. Es más como una diminuta habitación, tal vez como el cuarto de máquinas de un barco, pero uno verdaderamente antiguo, sin computadoras ni radar ni algo parecido.

Tubos de bronce y acero corrían por todas partes como enredaderas que hubieran invadido paredes y techo, y de ellos brotaban palancas de válvulas, botones, manivelas, perillas y agujas indicadoras en sus pequeños relojes vidriados. Ninguno tenía letreros o etiquetas. La cabina olía a aceite rancio, como un taller mecánico. Era real, sin lugar a dudas, pero también totalmente incomprensible.

Había dos asientos plegables. Kate y Tom los bajaron para sentarse.

—Ahora entiendo por qué los maquinistas de los trenes siempre se asoman por la ventana —dijo Tom—. Es la única manera de ver adónde van.

—Ajá. Lástima que nosotros no vayamos a ninguna parte.

Kate se inclinó por la ventana.

—¡Hey, tío Herbert! ¡Qué raro es todo aquí dentro!

—No sabemos qué hacer —dijo Tom—. ¡Ni siquiera hay un volante para manejar!

—¡No hace falta conducir un tren! —contestó el tío Herbert, mirándolos con los ojos entrecerrados por la luz—. Tan sólo vas adonde te lleven las vías.

—Ah, claro.

Tampoco había freno o pedal de acelerador, o al menos Kate no los veía.

—¿Y hay silbato? —preguntó.

—Sí —dijo el tío Herbert—. Funciona con el vapor de la caldera. No sonará si la caldera está dormida.

—Ah.

Kate y Tom hicieron girar ruedecitas y tiraron de palancas y movieron todo lo que podía moverse. Nada de eso tuvo efecto alguno. Todo parecía perfecto para jugar, pero ellos no sabían bien cómo aprovecharlo. Abrieron una especie de estufa empotrada en una mampara. Estaba repleta de hollín.

Tom jugó a que estaban en un tanque, se paró sobre su asiento y ametralló a un ejército de nazis invisibles, pero se notaba que no estaba poniendo su corazón en el juego.

Bajaron del tren. Todo el asunto era un poco decepcionante.

—¿Sabes qué deberíamos hacer? —preguntó Kate cuando estuvieron fuera de la locomotora—. Deberíamos conectar este tramo de carril con las viejas vías que están en el bosque.

Un tramo de rieles viejos y oxidados, sepultados bajo las hojas caídas y el barro, que habían encontrado un día cuando exploraban el bosque.

—¿Esos vejestorios? —dijo su padre—. Hace mucho tiempo que no pasa un tren por esos rieles.

—¡Muy bien, atención todos! —su mamá batió palmas para llamar su atención—. Hoy es el cumpleaños de Kate, ¿cierto? ¿Y quién recuerda cuándo es mi cumpleaños?

—La semana próxima —contestó Kate.

—Exactamente. Dentro de ocho días. Ése es el tiempo que podrás quedarte con el tren. Y entonces, tu regalo de cumpleaños para mí, Herbert, es deshacerte de él.

—¿Qué? —exclamó Kate.

—Pero ¿y si ya tengo otro regalo para ti? —preguntó el tío Herbert con una vocecita tímida.

—¿Me conseguiste otro camión para llevarte un maldito tren de vapor? —la madre de Kate descansó las manos en sus caderas—. ¿Ése es mi regalo de cumpleaños?

—No.

—Entonces, devuelve lo que sea que hayas conseguido. Para mi cumpleaños, vas a sacar esta cosa de aquí.

—¡No! —Kate gritó antes de entender lo que hacía—. ¡No puedes hacerlo! ¡Ese tren es mío!

Kate también dijootras muchas cosas

Kate les dijo a sus padres que los odiaba, y que eran lo peor de lo peor en el mundo. Dijo que a ella nunca le sucedía nada especial ni bueno y que, si le llegaba a pasar, ellos lo echaban a perder. Dijo que no la querían, y que lo único que les importaba en la vida eran sus malditos teléfonos.

Quisiera decirte que todo eso lo dijo con un tono de voz calmado y razonable, pero no. Gritó tan alto como pudo.

Y después, dijo que era el peor cumpleaños de toda su vida, y su madre la envió a su habitación, y ella dijo “Bien, eso haré”, y se encerró dando un portazo, a pesar de que en ese preciso momento su madre le advertía a gritos que no se atreviera a azotar la puerta. Kate permaneció en su cuarto el resto de la tarde.

Ninguna de las cosas que Kate dijo eran estrictamente ciertas, a excepción, tal vez, eso de que era su peor cumpleaños, aunque cuando cumplió los dos había tenido fiebre y se había pasado el día entero vomitando, así que se trataba de una resolución difícil.

En el fondo de su corazón, Kate lo sabía. Sabía que sus problemas no eran verdaderos problemas, al menos no cuando se comparaban con los problemas de los niños que salían en los libros. Nadie la golpeaba, ni la mataba de hambre, ni le prohibía asistir al baile real, ni la enviaba al bosque con un pariente malvado para dejarla allí a que la devoraran los lobos. ¡Ni siquiera era huérfana! Aunque parezca extraño, a veces Kate se descubría deseando tener un problema de ésos… un apocalipsis zombi, o un antiguo maleficio, o una invasión extraterrestre, cualquier cosa, en realidad, que le permitiera hacer de heroína y sobrevivir y salir triunfante, en contra de todas las adversidades, salvando a todos a su paso.

Claro, sabía que eso estaba mal. Tan sólo quería sentirse especial. Quería sentir que alguien la necesitaba. Obviamente, tener una locomotora de vapor no iba a hacerla especial. Evidentemente. Pero se había sentido especial por un rato. Y ahora su madre iba a devolver la locomotora adonde sea que se guarden las locomotoras.

Lo peor de todo, pensó, tendida en su cama con los ojos húmedos de tanto llorar, mirando desanimada por la ventana, mientras la tarde se iba transformando en noche, lo peor era que podía entender que su madre tenía razón, en parte, al menos. Kate detestaba tener que admitirlo, incluso para sus adentros, pero aun cuando el tren fuera real y fabuloso, también era desmedidamente grande y un poco absurdo y, en el fondo, no hacía nada de nada. Para los incalculables millones que el tío Herbert había gastado en el tren, mejor hubiera podido comprar, no sé, un minisubmarino, un cohete o una supercomputadora.

O un exoesqueleto robótico, tal vez. Cualquier cosa que no fuera esa estúpida locomotora. Quizá podría devolverla y darles el dinero.

Alguien tocó a su puerta. Por el golpe, sabía que era Tom. No respondió al llamado. Tom se alejó, poco después, lo intentó de nuevo, se marchó otra vez, y al final sólo abrió la puerta, entró y se dejó caer en la cama de abajo. Ahora cada uno tenía su propia habitación, pero antes compartían una sola, y la litera todavía estaba en la habitación de Kate.

Permaneció ahí algún tiempo, pero su naturaleza le impedía mantenerse quieto. Siempre parecía tener más energía de la que podía contener en su cuerpo, y tenía que desfogarla de alguna manera. Empezó a cantar entre dientes. Después tamborileó al ritmo de la canción. Y luego llevó el compás con los pies, pateando la parte inferior de la cama de Kate. Después fingió que le habían disparado mortalmente y rodó fuera de la cama para hacerla reír.

Kate no rio.

—Vete —le dijo.

—Por lo menos podremos jugar en él toda la semana. Es mejor eso que nada.

Alguien debía haberle dicho a Tom que mirara siempre el lado amable de situaciones como ésta. Kate hubiera querido que no fuera así. Era desesperante. Nunca nadie le había quitado a Tom un regalo para llevárselo. Nunca lo mandaban a su cuarto. O no parecía que cosas así le pasaran.

Más silencio. Y todavía no se iba.

—Creo que se está incendiando —comentó.

—¡Qué bien!

—¿Por qué eres tan odiosa con lo que tenga que ver con el tren?

—Porque lo odio.

—¿Y por qué?

—¡Porque odio todo, al mundo entero, incluido tú!

—Eso no es nada amable.

—¡No tengo intenciones de ser amable!

Tom miró por la ventana hacia fuera.

—Pues hoy estás de suerte, porque el tren se está incendiando, en serio. Míralo.

Kate se asomó por la ventana. Frunció el entrecejo. Algo titilaba, como una llama tibia, en la cabina de la locomotora.

—Qué extraño —susurró Kate.

—¿Crees que en verdad se está incendiando?

—¿Cómo va a incendiarse, si es de metal?

Salieron de la habitación de Kate a la vez, sin llamar la atención, y se deslizaron afuera por la puerta trasera. El pasto se sentía fresco bajo sus pies descalzos. A estas alturas, uno podría pensar que Kate y Tom habrían alertado a sus padres sobre un posible incendio en la locomotora que había en su jardín, pero no lo habían hecho. Estaba sucediendo algo interesante, y Kate no quería que los adultos llegaran, metieran las narices en el asunto, y los alejaran de allí. Al menos, no por el momento.

—Hey, mira eso —dijo Tom—. Más vías de tren.

Tenía razón: esa tarde el tren estaba sobre un corto tramo de rieles, pero ahora había un par de líneas de acero brillante que trazaban una curva a través del césped.

—Me pareció que habías tenido una buena idea —dijo una voz entre las sombras—, lo de conectar la locomotora con la vía del bosque.

El tío Herbert estaba allí, recostado contra el tren. Kate no lo había visto.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)