Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

"En su Crowley, Victoria Moura descubrió el secreto más leve y misterioso del virus del amor: cómo abre sus ramas infinitas en el ocultismo, se enrosca en la nostalgia de los sueños infantiles y, como un arco iris o una hiedra, despliega su hojarasca en los encantamientos de una vampiresa que quiere derrotar a los magos más poderosos para llorar luego sobre las cenizas de su triunfo sentimental" (Daniel Guebel).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Victoria Moura

LA GRAN BESTIA

Moura, Victoria

La Gran Bestia / Victoria Moura. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8924-11-3

1. Novelas. I. Título.

CDD A863

© 2021, Victoria Moura

Primera edición, diciembre 2021

Diseño y diagramación Lara Melamet

Corrección Martín Vittón y Karina Garofalo

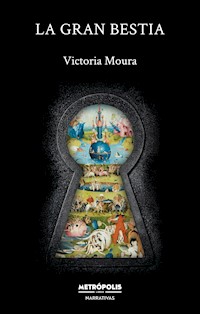

Obra citada en la portada: detalle de El jardín de las delicias (óleo sobre tabla de madera de roble), 1490-1500, de Jheronimus van Aken (el Bosco).

Conversión a formato digital: Libresque

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

Para Luz.

Muchas gracias:

A Patricia Leborans, Gloria López Lecube, Sebastián García Uldry.

A Daniel Guebel, el otro mago.

Capítulo 1

—¿Usted es usted? —me preguntó.

—Sí —contesté—. ¿Y usted?

—Yo soy Aleister Crowley, mago. Tenemos que hablar —dijo él ese mediodía en el cafecito coqueto de Marcelo T. y Esmeralda.

Un señor alto, bien vestido y con ojos negros penetrantes afirmaba ser alguien que para mí había sido sólo la cara de una tapa de disco, fuera o no un corazón solitario, y que ya debía de estar muerto.

La nota que alguien deslizó debajo de mi puerta decía con letra caligráfica: «Tenga la amabilidad de aceptar una charla de la mayor importancia. Ha sido elegida. Miércoles doce horas en Esmeralda… firmado: A. C.».

Ese verano me habían invadido el sopor de la ciudad y un aburrimiento peligroso. Traté de enamorarme pero con resultados muy magros. El cafecito quedaba a una cuadra de casa. ¿Por qué no?

La imagen del señor misterioso resultaba envolvente, de sus ropas se desprendía un perfume de agua de colonia amaderado y tranquilizador. Parecía haber sido un buen deportista en años pasados. Al quitarse la boina de hilo clarito quedó expuesta su pelada lustrosa y del color del bronce, con algunas pecas. Rechazó amable el cigarrillo que le ofrecí.

Me contó que la historia vulgar lo situaba como un inglés nacido en el seno de una familia puritana de Warwickshire; que desde muy niño su madre lo había llamado La Gran Bestia; que había ingresado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, pero chocó con el ego desmesurado de Yeats, el poeta.

Rememoró con algo que pareció melancolía las liturgias que celebraban en la sede de la Aurora Dorada, en el 36 de Blythe Road, Londres. Ceremonias durante las cuales, vestidos con túnicas, invocaban a Osiris, dramatizaban ahorcamientos, y estudiaban la lengua de los ángeles, la Cábala y el hebreo, entre sarcófagos y calderos, con gran pompa masónica.

Reclamó al mozo los cafés que había pedido. Para madame, cortado en jarrito por favor, dijo.

Yo lo escuchaba atenta, prendí otro cigarrillo.

—Ingresé en la Orden en 1898, a los veintitrés años, y encontré que había muchos poetastros aficionados a la magia, de los que invocan súcubos.

Dijo que Yeats lo odió desde el primer día. Advirtió en los poemas de Crowley un contrincante peligroso por su escritura. Que el famoso poeta echó mano de todo lo que tuvo para deshacerse de él; convocó súcubos, intentó los más bajos ataques astrales para quitarlo del medio. Pero era una historia larga que me contaría en otro momento.

Agregó que en lo personal, le gustaba conocer lugares con mística, y que Buenos Aires tenía mucha.

Ah, y que era inmortal.

Yo tenía cierto entrenamiento para disimular mi desconfianza, mi incredulidad, mi risa oculta por el otro. Una técnica familiar que fuimos perfeccionando con mis hermanos y también con mis padres. Nos reíamos de todo y de todos. Lo miré sin decir palabra mientras me enrulaba un mechón de pelo con mi dedo índice.

Pedimos otra vuelta de café. Cortados los dos por favor, dijo, y propuso tutearnos.

—Ya sé que no creés ni una palabra. No importa. Todo es cuestión de tiempo.

Me habló de genealogías de magos. Que me había estudiado desde hacía tiempo. Que mi nombre no era casual. Que al fin y al cabo el destino existe. Agregó que, ya que me gustaba leer, me dejaba unos libros. Y fue sacando de un bolso que no había advertido El misterio de las catedrales, de Fulcanelli; Más que humano, de Sturgeon, «Le Réquisitionnaire», de Balzac.

—Más que humano ya lo leí —dije.

—Eras más chica, leelo otra vez.

Se puso de pie y propuso volver a encontrarnos en una semana. Misma hora. Mismo lugar.

Salió del café y me quedé pensando. ¿Quién es este raro y cómo dio conmigo? No parece querer levantarme. ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué nunca pregunto?

Capítulo 2

El siguiente miércoles volví con los tres libros. Me estaba esperando con las piernas cruzadas y después de saludarme propuso cambiar de café y caminar hasta el Florida Garden, que estaba a sólo dos cuadras. «Todo bien a mano, como a vos te gusta», dijo. Tenía razón. Él tenía razón y a mí me inquietó. ¿De dónde había sacado eso tan mío que no le había dicho? Del encuentro anterior quedaba un casi monólogo suyo conmigo asintiendo y algún gracias. No mucho más.

Buscó una mesa muy cerca de otra donde había un grupo de personas. Apenas echó una mirada a sus integrantes. Se sentó de espaldas a ellos, y mirándome fijo: «Observemos», propuso. Observamos.

Comentaban una película y un libro. Mucho Fellini se oía. La mesa la componían una mujer y tres señores. Digamos varón número uno, varón número dos y varón número tres. Todos mayores de cuarenta. El señor número uno desplegaba muchos conocimientos acerca de Fellini.

Al hablar dirigía sus ojos hacia la audiencia y ponía énfasis en su última frase con la mirada fija en la mujer. Los demás escuchaban y, cuando trataban de opinar, el experto en Fellini interrumpía sus frases y las anulaba haciendo una pregunta pertinente, a modo de profesor tomando examen, en una jugada que sólo pretendía poner de relieve la respuesta que él sí conocía y la ignorancia del contrincante. Todo bien cubierto de civilidad y compañerismo. La mujer hablaba poco. Más bien escuchaba. Resultó que parecía ser la depositaria del interés del señor número uno y del número dos, que hacía chistes y festejaba como un niño si la dama en cuestión le sonreía. Sobrevolaba un galanteo a ojos vista entre los dos gallitos que cacareaban por obtener su favor, hasta que, saludando cortés, ella se retiró de la mesa.

—Ajá —exclamó Aleister mientras me miraba y sorbía su café estirando el meñique. Un anillo de oro con un escarabajo turquesa brillaba en su dedo anular.

—¿Qué notaste? —preguntó.

—Noté el cortejo medio berreta de los señores número uno y dos para conquistar a la deseada. El número tres no abrió la boca —opiné.

—Pero el que más dijo fue el que no dijo. El número tres —aseguró—. Movía las piernas cada vez que la señora en cuestión cambiaba de postura. Se le cayó la lapicera cuando ella se la pidió prestada. Fue el único que estiró el cuello para tratar de entender lo que el mozo murmuró en voz baja y al oído de la mujer. El falso experto en Fellini quería sobresalir por él mismo, no por la morocha. Es de los que leyeron media hora antes eso que exponen como si lo supieran de toda la vida. El número dos jugó el juego de los galanes, tampoco le importa demasiado la mujer. El que no dijo parece estar cautivado. El tercer hombre. Lo sorprendió la salida apurada de ella. No la esperaba y se le notó el desagrado. Se puso tenso cuando le dio un beso al despedirse y la vio bajar las escaleras con cierto brillo triste en las pupilas. No dijo una palabra pero está perdido por ella. Claramente se esconde.

Agregó que en el lenguaje verdadero, el interés habla por otros canales. Sin palabras, sin paredes, que el canon de la certeza existe y casi siempre se presenta en lo que no se pronuncia, en lo escondido.

Quedé pensativa, sin otorgarle la razón y sin notar lo visible de la situación invisible que Crowley describió con lujo de detalles. Sentí un gusto por el descubrimiento que advertí en todo eso que no había percibido. Me mantuve callada. Pensando.

—¿Leíste los libros? —dijo como para sacarme del estado silencioso.

—Fulcanelli me aburrió, el de Balzac quiero leerlo en castellano y Más que humano ya te dije que lo había leído.

—Tanta síntesis no ayuda a sacudir esa pereza espiritual que cargás desde hace tiempo. Fundamentá qué te aburrió de Fulcanelli.

—No es pereza espiritual, es insomnio —me defendí—. Me distraigo cuando me aburro. Así de fácil. Y no lo voy a leer de nuevo. El estado de aburrimiento acontece y no se explica.

Agregué que lo mismo sucede con el amor, que llega sin que uno lo espere y cuando aburre desespera y entonces aparecen las fugas mentales, sin el otro claro, pero las fugas suplen esa garantía de tedio tan difícil de superar. Luego le agradecí con mucha corrección que me hubiera prestado los libros pero que ya tenía muchos en casa para leer.

—No estoy interesada en sabidurías perdidas ni en el esoterismo anterior a las religiones ni en problemas abstrusos. Y para aprender magia puedo consultar a mi sobrino, que está haciendo un curso por correspondencia.

Mientras yo me explicaba, él reía, como si lo entusiasmara mi desdén.

Y sin embargo. ¿Por qué permití un siguiente café en Los 36 Billares? Cierta curiosidad me revoloteaba con el inglés, con sus artificios para detectar cosas que a mí se me escapaban. ¿Por qué acepté como suyo el nombre y la persona de alguien que figuraba muerto hacía años? ¿Por qué no le dije de inmediato que la suya era la actitud de un farsante?

Capítulo 3

La tarde que nos encontramos en Los 36 Billares fue gris, de luces prendidas mucho antes del anochecer. En esas tardes me trepaba por el cuerpo una electricidad que sólo presagiaba eventos maravillosos, escondidos, listos para presentarse como salidos de las nubes plomizas. Los verdes eran más brillantes, los plátanos de la Avenida de Mayo parecieron abrirse a mi paso hasta que entré en el café y elegí una mesa pegada al vidrio.

Llegué un rato antes, así que maté el tiempo escuchando la conversación de una pareja ubicada en la mesa vecina. Decidida a aplicar las técnicas del inglés y su lenguaje no dicho, observé que al arribo del mozo a la mesa de al lado y su pregunta «¿A la señora qué le gustaría? ¿Algo dulce o salado?», la dama expresó una gratificación que pareció recorrer su espina dorsal por saberse reconocida como señora, condición esta que el caballero parecía escatimarle; miró tres o cuatro veces su reloj, como queriendo estar ya en otro lado y (sospeché) sin ella.

El inglés llegó con su gabardina elegante, sus movimientos seguros, prolijos, llenos de benevolente autoridad. Ni bien tomó asiento y sin mirar a la pareja de al lado, dijo: «Él se muere de aburrimiento, ella espera todo. Están condenados».

Pidió un Baileys y comenzó a hablar de Azul; el monasterio trapense ofrecía un entorno purificador para aquellos que van a pasar unos días. Él lo frecuentaba para sus prácticas, allí podía levitar, comunicarse con magos del más allá y desarrollar algunas otras actividades que en la ciudad se veían continuamente interrumpidas por bocinazos o marchas al Congreso.

—Te haría bien cortar con tanto Buenos Aires. Ahí podrías aprender a meditar, a conocerte un poco mejor. También me conocerías mejor a mí —propuso.

Prometí pensarlo. No sonó tan descabellada la propuesta del retiro en Azul. Por momentos sentía pena por él. ¿Por qué siguió insistiendo para convencerme de lo atinado que sería hacer el retiro en la abadía? Tal vez no fuera una extravagancia suya.

¿Qué sabía del Aleister Crowley que en su momento aparecía en los diarios y del que se seguía escribiendo en algunos libros?

En busca de información me había tomado el trabajo de ir a la sede del Buenos Aires Herald, en la avenida San Juan. Una señora muy amable, con cara de institutriz, me atendió suponiendo que buscaba denuncias por violaciones de derechos humanos (yo me había presentado como profesora de Historia), de las tantas que había escrito Robert Cox durante los tiempos de la dictadura militar. Y aunque ya habían pasado quince años, seguía siendo un tema para investigar, pudo suponer la institutriz. Explicada mi inquietud, el motivo, el sujeto de mi búsqueda, me indicó con cierta extrañeza y por fechas dónde podría encontrar algo, si es que había. Había.

Aleister Crowley figuraba muerto en el 47, de neumonía, en Inglaterra. Cremado. Supo ser espía durante la Segunda Guerra Mundial y le atribuyeron haberle sugerido a Churchill hacer la V de la victoria; colocando los dedos índice y mayor en tijera se podría detener el movimiento de la cruz gamada.

Yo imaginé a Churchill considerando esa posibilidad disparatada mientras miraba el mapa espantoso de Europa. Habrá pensado «las brujas no existen pero que las hay, las hay», y sin más empezó a aparecer en todas las fotografías con sus dedos en V. No perdía nada y tal vez diera vuelta el tablero.

También aparecieron notas sobre una estancia escandalosa en Sicilia; en una abadía que el mismo Crowley había iniciado, donde practicaban fiestas llenas de sexo y drogas con fines narcomágicos que culminaron con una invitación del Duce a retirarse de la isla.

Seguí leyendo. Después de su muerte, su nombre se convirtió en una leyenda semisecreta y en objeto de fe. John, George, Paul y Ringo incluyeron su foto en la tapa de un disco. Tal vez el nombre de una famosísima canción de los Stones; Jimmy Page se declaró ferviente seguidor de su credo, compró la casa de Crowley en el lago Ness y acabó medio extraviado celebrando misas negras regadas de heroína. Eran los setenta y para muchos músicos el fantasma de Aleister ofició de gurú.

Pensé en todo eso mientras tenía sentado frente a mí, en aquel café, a un mistificador o a un inmortal verdadero: pensé en la velocidad con que transcurre una evocación y la permanencia de la evocación; su repetición a piacere; su independencia del momento fugaz en que murió como un hecho y nació como una repetición de otra repetición.

¿Qué crédito le estaba dando a este señor tan inverosímil siendo yo misma tan desconfiada? ¿Acaso se trataba de un paciente que, en sus salidas de la clínica psiquiátrica, jugaba al personaje lleno de misterios? Uno de mis tantos incisos mentales que se vieron interrumpidos cuando Crowley deslizó como al pasar que, ahí mismo, en Los 36, hacía más de ochenta años mi abuelo Guillermo se lucía seguido en las mesas de billar.

Un auto frenó brusco. Estrujé nerviosa una servilleta. El inglés me clavó los ojos. Sin decir nada llamé al mozo; quise irme rapidito, de golpe, para pensar tranquila eso que me acababa de decir de mi abuelo y que era cierto. Lo saludé y salí a la tarde muerta, con más preguntas ahora que antes. Crucé los brazos sobre mi piloto, como abrigándome de un posible temporal que no llegó.

En la puerta un hombre trataba de prender un cigarrillo. Con la mano cubría el encendedor para que el viento no le apagase el fuego. Había refrescado. Caminé hasta la esquina para cruzar la calle. Me di vuelta y vi que el inglés también salía del cafetín.

Se me ocurrió seguirlo. Lo vi encaminarse por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio. Siguió hasta el Cabildo y giró en dirección sur. Había mermado la cantidad de personas por esa zona. Ya pasado el Colegio Nacional, aminoró su marcha y fue deteniéndose casi en cámara lenta. Una casa típica de ese barrio con puerta de dos hojas y una ventana al costado enmarcada con una Santa Rita muy grande pareció atrapar su figura; parado frente a la ventana agachó la cabeza. Pude escudriñar su gesto como de tristeza y respeto gracias al farol que lo iluminó. Sacó un pañuelo de su bolsillo y lo llevó a su cara. Él lloraba y yo me sentí tan conmovida que volví al estado de confusión absoluta. Al cabo de algunos minutos, apoyó una mano sobre una rama de la Santa Rita como acariciando a una persona, giró resuelto hacia su derecha y continuó siempre hacia el sur. Yo volví a casa.

Capítulo 4

Al cabo de sopesar pros y contras, un mediodía soleado tomé un taxi hacia la terminal de Retiro y allí el micro hacia Azul. Llevaba poca ropa, unos libros para leer en el viaje, aunque, fiel a mi costumbre, ni los abrí.

Me entregué al estado que mejor conocía: mirar por la ventanilla. Los cielos, el pasto, la vida pasaban a ochenta, a noventa kilómetros. Una foto perfecta de mí misma. Había vivido casi treinta años mirando por la ventanilla.

Comencé a aceptar cierta posibilidad que venía resistiendo hasta que cedió con una primera filtración: Aleister (tal vez) leía los pensamientos.

Al bajar en Azul, a la hora de la siesta y con muy poca gente en la terminal, vi una van con el logo de la abadía que me estaba esperando —fui la única pasajera— y al cabo de unos minutos que me parecieron muy largos, el conductor, de pocas palabras, entró en los terrenos del monasterio despacio, como quien entra en un ensueño. Allá atrás el edificio rojo, erguido, adelante el jardín enorme y prolijo, arriba de todo la cruz.

Me sentí en un cuento de hadas donde el único rey era el silencio. Un monje con capucha me indicó el lugar donde me hospedaría. Intenté seguir un caminito alternativo que el encapuchado sesgó con su mirada firme.

Pasaría mis días coronada de gloria en un cuarto sencillo, con una mesa módica y una silla. Para qué más.

Tres golpecitos suaves, pausados, sonaron en mi puerta. No sé por qué supe que era Crowley.

—¡Qué alegría verte! —dijo sin mentir—. Te va a encantar la abadía, ya vas a ver. Hay una biblioteca descomunal, no puede entrar cualquiera, pero te voy a llevar. Tienen libros que el Vaticano mandó durante la guerra para que quedasen a resguardo de las bombas. Vieras qué interesante.

—Aleister, tengo dos millones de preguntas, pero voy a hacerte la primera: ¿se puede saber qué hacés acá metido en el corazón de un monasterio si sos mago o brujo, lector de mentes y tan inmortal? —pregunté molesta.

No era una molestia menor, yo quería que me explicara a qué se refería con inmortal; que expandiera sus habilidades para conocer con sólo mirar a otras personas; que justificara su decisión de estar en un recinto religioso si su esoterismo se llevaba de patadas con la Santa Iglesia Católica. Yo esperaba argumentos más o menos explícitos, pero él daba respuestas breves, mi fastidio no parecía importarle.

El inglés carraspeó, arqueó las cejas enormes, negras, jóvenes y dijo:

—Es una contradicción sólo aparente.

Me sacó del tema adelantándome que haríamos los ejercicios en su jardín privado.

—¿Qué ejercicios? —me apuré a decirle y ahí nomás le advertí—. Mirá que a misa no pienso ir. Ya te lo digo.

No contestó, me entregó una especie de cartulina con el prólogo de las reglas de San Benito y aclaró que la comida se servía puntualmente a las ocho de la noche, también en su jardín privado.

Capítulo 5

Mi primer descanso, aquella tarde de recién llegada, consistió en tirarme en esa cama ajena; duró algunas horas, hasta el momento en que iría a comer con el inglés.

Para mí la cama era un territorio sagrado, incompartible, mi cama era una rama de mis neurosis, sueños, lágrimas, dudas, alarmas, terrores, sudores. El rechazo a dormir en otras camas sólo exhibía la certeza de dejarme a mí misma en suspenso, hasta terminar las vacaciones o lo que fuera y volver a mi propio rectángulo, a mi reducto más íntimo, a mi patria. Mi cama era yo; sola, siempre, cómoda. Cuando no dormía en mi cama, la extrañaba. Qué decir de la costumbre horrible que ya era ley desde tiempos inmemoriales, de dormir con otro como si se tratara de un corral, como si yo fuera el otro, como si el otro fuera yo. Aquella tarde, en esa habitación, tuve que repetir el simulacro, adueñarme del sol que entraba ya casi para irse, adueñarme de la mesa, de la cama; ser yo en ese lugar transitorio.

Acostumbrarme a no acostumbrarme.

Tomé una Vida de San Benito de la pequeña repisa con libros, escrita por su hermana Escolástica y reeditada por la editorial Tor; sólo pude hojearla por arriba, Tor editaba libros muy altos, a doble columna, que se iban torciendo y me hacían invertir más tiempo en tratar de mantener la hoja derecha que en la lectura.

En el capítulo «Milagros», leí que en ocasión de estar Benito a punto de beber una copa de vino —vino que había sido envenenado por algún monje muy, muy envidioso—, la copa estalló justo antes de rozar sus labios. Me gustó la imagen del conjuro protector de San Benito.

Decidí darme una ducha lenta, dejar que la lluvia caliente resbalara sin apuro sobre mi nuca, mi espalda, y que arrastrara la espuma con perfume a violetas hasta desaparecer en la rejilla, y mientras miraba mi cuerpo desde abajo, en el espejito de agua, no pensé.

Un pasillo silencioso me condujo hasta la habitación del inglés.

Qué reconfortante ir por la vida con un halo protector como San Benito, cuántos pasos seguros al saberse cuidado, prevenido. ¿Quién anda por ahí? Una entidad disfrazada de ángel escondido, que ahuyente los peligros, que me ampare.

Tres golpes sobre la puerta de Crowley. Un monje sorprendentemente parecido a un yacaré me hizo pasar por la habitación, más grande que la mía, con espejo, un gran escritorio con un florero y una puerta ventana para entrar al jardín.

La noche había caído despacio y los abedules parecieron saludarme como desperezándose, vi peonías con su tallos lánguidos como cuellos de cisnes rotos en canteros que salpicaban de colores el verde oscuro de los árboles. Vi un mantel de seda color vino, una bandeja muy grande de cobre con dibujos que contenía frutas brillantes y otras aterciopeladas. Almohadones también de seda sobre un sillón alargado de madera invitaban al deleite oriental, que penetró en mis ojos, en mis dedos, en mis oídos; «Take five» sonaba cómodo en esa noche de Alejandría; con ese saxo todo era posible; el aroma suave que brotaba de unos recipientes dorados donde se quemaban aceites; las luces diminutas que pestañeaban; todo me hizo sentir en una lejanía mediterránea. Crowley me recibió con una túnica y una toca egipcia en la cabeza. Un faraón imponente. Sonrió. El uso de disfraces por las noches era en él un hábito que lo conectaba con otros, aclaró sin despejar mi incógnita.

—¿Sos vegetariana? —inquirió cortés.

—No, ni lo quiero ser —dije como sabiendo que ya sabía.

Nos sirvieron ciervo cocinado en vino y hierbas, tan exquisito que pedí más; el apetito desmedido parecía mandarme y con cada bocado intenté prolongar esa gula en mi paladar.

Con la segunda copa de vino comencé mi ronda de preguntas impacientes, exigiéndole explicaciones que se aproximaran a su sospechosa inmortalidad.

—¿Acaso sos el judío errante? —le pregunté.

Lo negó. Más bien todo lo contrario, estuvo muy cerca de Jesús, aseguró haberlo asistido con entusiasmo en algunas noches descorazonadas en que el nazareno abominaba de la naturaleza vil que iba encontrando en los hombres, las mujeres y los niños. Lo instruyó en el manejo de las manos insuflándole energía curadora.

—¿Era malhumorado Jesús? —quise saber.

—Lo justo y necesario —me contestó—. A veces estallaba, una noche lo escuché gritar: «Oye, Dios, ¿qué me has dado?».

Crowley le sugirió que se expresara sólo con parábolas. Con alguna paciencia y masajes pudo activarle la glándula pineal, responsable de secretar muchos poderes.

Mi desconfianza con eso que me estaba contando cedió. Quise creerle, seguramente por mi propio deseo infantil de haber conocido a Cristo, de hablar con él, de escucharlo. Antes de la cruz.

—¿Así nomás, con masajes se activa la glándula pineal? —pregunté.

En fin, tanta imaginería y fe habrían sido hijas de su encuentro con Jesús. Sólo acepté que su verdadero nombre no fuera tal vez Ahasverus, ni Samuel Belibeth ni Joseph Cartaphilus.

Me imaginé la cara de Jesús enojado, perdiendo la paciencia, ¿por qué no?