Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

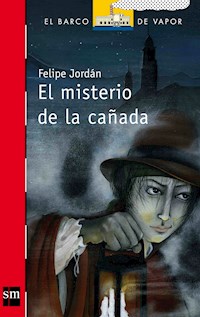

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Naranja

- Sprache: Spanisch

Rigo es un niño que ama profundamente la naturaleza. Sin embargo, el terrateniente de su pueblo instala un aserradero para explotar el bosque nativo de la región. Su familia y amigos lo ayudarán en su lucha, pero no serán los únicos que lo hagan, también los animales tiene algo que decir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La guerra del bosque

Felipe Jordán Jiménez

PREMIO AL MEJOR LIBRO PUBLICADO PARA NIÑOS Y NIÑAS MARTA BRUNET 2009, DEL CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

La guerra del bosque

Ilustraciones: Malena Eysymontt

Dirección literaria: Sergio Tanhnuz P.

Dirección de arte: Carmen Gloria Robles S. Diagramación: Pablo Aguirre L. Producción: Andrea Carrasco Z.

Primera edición: junio de 2008 Tercera edición: abril de 2010

© Felipe Jordán Jiménez © Ediciones SM Chile S.A. Coyancura 2283, oficina 203 Providencia, Santiago de Chile.

www.ediciones-sm.cl [email protected]

Registro de Propiedad Intelectual: Inscripción N° 170.803 ISBN Papel: 978-956-264-532-4 ISBN Digital: 978-956-264-884-4 Edición Digital: marzo 2012

Impresión: Maval Impresores

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni su transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea digital, electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

N010CH

A la razón de mis palabras, mi hija Florencia... Y a mi sobrina Nati, por su cariño (y a Caro, Vale, Romi y Eduardito, porque los quiero).

De todos los lugares apartados del mundo, el más apartado era, sin duda, El Apartado, pueblo perdido en un valle entre volcanes semidormidos, cerros vestidos de bosques como mares verdes y potreros llenos de vacas llenas de leche.

Porque si de algo se puede estar seguro en esta vida, es de que El Apartado era un pueblo lechero. No importando lo lejos y escondido que se encontrara, ni que hubiese que atravesar un lago y recorrer caminos indomados para llegar hasta él, su gente se había empecinado en criar vacas y en vender leche. La mejor, la más blanca, la más sabrosa de las leches. No estaba escrito en ninguna parte, pero el lema de sus habitantes era: vacas, más vacas, y leche, mucha leche. Como se ve, era gente simple, pero muy clara para sus cosas.

Aunque la mayoría de los apartadinos vivía en las afueras del villorrio (lejos del supermercado, pero cerca de sus vacas), este congregaba un buen número de casas, dispuestas con holgura en torno a la plaza de armas, y alrededor de ella se levantaba el centro cívico, es decir, los cuatro edificios más importantes del pueblo: la iglesia, el colegio, el consultorio médico (donde también funcionaba el correo) y, por supuesto, la sede de la Cooperativa Lechera de El Apartado S. A., sociedad a la que todos estaban ligados de una u otra manera.

El Apartado era el lugar más tranquilo del mundo, donde había muchas celebraciones y pocas preocupaciones. No había televisión por cable (casi no había TV en realidad), por lo que la gente tenía que conversar y, como pocas casas contaban con teléfono, estaban obligados a hacerlo cara a cara la mayor parte de las veces. A trasmano de todo, era un pueblito sosegado, donde la vida transcurría sencilla y apacible... aburrida pensaría más de alguno. Sin embargo, hasta un lugar como este puede estremecerse de vez en cuando, sobre todo si en él vive un chiquillo como Rigo.

Porque Rigo era un niño... algo extraño, en eso estaban de acuerdo todos en el pueblo, pero nadie dejaba de quererlo por ser así. Tímido, sin duda, callado y meditabundo también, era la antítesis de los demás chiquillos del lugar, tan bullangueros y traviesos. Él no. Aunque era amigo de casi todos, no participaba mucho de los juegos ni diabluras de los otros, que harto hacían rabiar a sus padres y vecinos. Rigo prefería pasearse por los bosques que encerraban al villorrio en un manto de verdes hojas que junto a sus ramas y raíces casi se tragaba las casas del poblado. Siempre solo y sin prisa, observaba cada tronco, cada brote, cada insecto, con fijación de científico y paciencia de coleccionista.

Andaría por los doce años y no tenía mucho cuerpo; sin embargo, lo que le faltaba en porte, le sobraba en inteligencia y deseos de aprender, lo que hacía que todo el tiempo se le viera ensimismado y distraído, absorto en alguna lectura o perdido entre las nubes de sus ensoñaciones. Vivía en una casa pequeña, pero con mucho jardín, a la salida del pueblo junto al estero, con su papá, Martín, el veterinario; su mamá, Laura, la profesora, y su hermana Violeta, la alumna de tercero medio. Habían huido de Santiago algunos años antes para radicarse en ese diminuto punto del mapa sureño donde encontraron una vida más lenta y lánguida tal vez, pero también más amable y transparente. El chico era quien más se había beneficiado con el cambio, al crecer enamorado de esa naturaleza tan viva que lo rodeaba y entre la que se paseaba por horas, mirándola, palpándola, escuchándola con embobada fascinación.

Pero, con todo, Rigo nunca hizo nada fuera de lo común (aun para un niño como él), sino hasta ese verano aciago en que don Orlando Meyer instaló su infortunado aserradero. Don Otto, como le decían todos, no se imaginó que su funesta idea de explotar los bosques nativos de la región iba a desatar la tremenda trifulca que se armó, y todo por causa de un mocoso obstinado que se empeñó en arruinarle el negocio.

Pero la historia de Rigo comienza un poco antes, pasado el Año Nuevo, cierto día en que él y su padre, montados en la camioneta, corrían dando tumbos por un desastroso camino, rumbo a la casa de don Segismundo, un viejo parcelero que tenía unas cuantas vacas por las que vivía y moría, a tal punto que se decía en el pueblo que doña Rosaura, su mujer, para lograr su atención, en vez de hablarle, le mugía. Era frecuente, entonces, que el viejo requiriera los servicios del veterinario y, como siempre que podía, el chico acompañaba a su papá, pues le gustaban los animales y ayudarlo le permitía estar en contacto con ellos. Además, aprendía un montón de cosas que aquilataba como un tesoro en su cerebro ávido de saber.

Cuando llegaron, don Segismundo los recibió algo compungido y con cara de “usted disculpe” que solo entendieron cuando vieron a doña Rosaura en la puerta, acompañada de una mujer baja, morena, de edad indescifrable y vestida con el atuendo tradicional de su gente. Todos sabían quién era y sabían, también, que ella y el veterinario no solían llevarse muy bien.

—¡Por san Rumiante... Le dije a mi mujer que no la llamara, pero...! —explicó por lo bajo el anciano cuando descendían del vehículo.

Pero el veterinario no pareció sentirse afectado por la presencia de la mujer de rostro inmutable y serio, que frunció el ceño al verlo.

—Buenas tardes, doña Rosaura —saludó cortésmente el médico a la dueña de casa. Luego, con la más amplia de sus sonrisas, se dirigió a la otra:

—Mamartita, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no nos veíamos.

—Marimari1, dotorcito Martín —respondió ella, seca y sin sonreír—. Yo estoy como me ven, cada día un poquito más vieja y otro poquito más sabia.

—No me cabe ninguna duda de eso, Mamartita —respondió el papá de Rigo—. Espero que sea así conmigo también.

—Tú estudias, dotorcito, eso es bueno —pero la mujer no pareció alegrarse por lo que decía en realidad.

Marta Lincoqueo, a quien todos llamaban Mamartita, era la machi2 más respetada de la zona, y de más allá incluso. De ella y de su sabiduría habían dependido los lugareños, mapuches y no mapuches, para mantener su salud y la de sus animales, y, la verdad, lo había hecho bastante bien durante muchos años. Pero la modernidad y el progreso la relegaron a un segundo plano en la vida comunitaria, sobre todo cuando llegaron los médicos y su consultorio rural, con todas sus medicinas, exámenes e interconsultas al hospital regional, lo que le significó dejar de asistir a las personas y tener que dedicarse casi exclusivamente a los animales. Pero, finalmente, llegó también el padre de Rigo, con lo que sus actividades como meica3 disminuyeron al mínimo. Por eso no sentía simpatía alguna por el veterinario, y encontrarse con él no le gustaba para nada, pues sabía que su palabra no tenía peso ante lo que él dijera.

—Yo ya miré la vaquita, don Segismundo —señaló muy seria la machi— y no es nada para preocuparse... Tiene malo el humor, nada más.

—¡El humor! ¡Santa lactosa! —exclamó el anciano muy poco diplomático—. ¡Absurdo! Pase, pase, doctor. En el corral está la Chabelita, que no ha querido comer nada y me tiene preocupadísimo. ¡Por san Bartolo ordeñador!

El padre de Rigo, aunque no pudo evitar sonreír ante el particular santoral del anciano, no quiso ser mal educado con la machi y, para compensarla de la brusquedad de don Segismundo, dijo:

—¡Vaya...! Justamente, ayer no más estuve leyendo un estudio, hecho en algunas granjas de Israel, que hablaba del humor en los animales domésticos. Era muy interesante…

—¡Ya, doctor! —se rió burlón don Segismundo—. ¡No me embrome! ¡Después me saldrá con que va a curar a mi vaquita contándole un chiste!

—No es broma, hombre —afirmó seriamente el veterinario—. Pero, por si acaso, vamos a revisar a la Chabela. Dos opiniones son mejor que una.

Y partieron los tres presurosos hacia el corral. Mamartita no abrió la boca, pero, sin hacer caso de doña Rosaura, los siguió con paso tranquilo y menudo.

En tanto su papá revisaba la vaca, Rigo se dedicó a acariciarle el testuz y a mirarla fijamente a los ojos. Se hubiese dicho que buscaba algo en ellos, que se veían opacos y legañosos.

Por fin, después de quince minutos de una acuciosa inspección, el veterinario guardó sus instrumentos y, meneando la cabeza, miró al animal un tanto desconcertado.

—No parece haber nada malo con ella, don Segismundo —dijo, y la meica, que asistió impasible a toda la revisión, esbozó una ligera sonrisa.

—Pero, ¿qué le pasa entonces, doctor? — preguntó el anciano.

—No sabría decirle, mi amigo —admitió el padre de Rigo, luego añadió—. ¿Dice usted que no come hace días? ¿Cuántos?

—¡Santas vaquillas! No sé... uno o dos — contestó don Segismundo, haciendo un gesto vago con la mano.

—Tres —la voz tímida de Rigo los sorprendió a todos.

—¿Qué? —le preguntó su papá.

—Hace tres días que no come —explicó el chico distraídamente sin dejar de acariciar al animal.

—¿Y cómo sabes tú eso, ternerillo? —esta vez fue don Segismundo quien preguntó.

—Porque hace tres días se llevaron a la Palomita... —respondió simplonamente Rigo.

—¿La Palomita? —su padre no entendía nada.

—La vaquilla —señaló don Segismundo—. La última ternera que parió la Chabela. La vendí hace tres días justamente.

Rigo asintió con la cabeza y acotó:

—La Chabela está triste porque la echa de menos, por eso no come.

Don Segismundo soltó una carcajada fuerte y desagradable y el veterinario frunció el ceño. Iba a preguntarle a su hijo cómo sabía él lo de la Palomita, pero la voz triunfal de Mamartita lo interrumpió.

—Les dije que tenía malito el humor... —recordó la machi.

—¿De dónde sacaste eso de que la vaca estaba triste? —preguntó el veterinario, mientras conducía camino a casa.

—Estaba claro... —respondió Rigo mirando por la ventanilla.

—¿Cómo que estaba claro? —su padre le echó un vistazo confundido.

—Sí, poh... Se le notaba en la cara a la pobre... —contestó el chico sin dejar de mirar hacia afuera.

Al domingo siguiente, Rigo y su familia se encontraban en el Estadio Comunitario de El Apartado, que no era otra cosa que un potrero en las afueras del pueblo, que los días en que no se jugaba fútbol era invadido por las vacas, que no hacían fintas, ni cabeceaban, ni remataban al arco, pero sí recortaban el pasto con sus dientes y abonaban el círculo central de una no muy perfumada manera. El domingo de fútbol era sagrado para los apartadinos, tanto, que el cura había tenido que amenazar casi con la excomunión a sus fieles para evitar que los hombres fueran a misa con los chuteadores puestos. En la cancha, los jugadores emulaban a sus astros favoritos (aunque solo fuera en la manera de revolcarse en el piso después de recibir una patada), en tanto sus familias y amigos los alentaban desde el borde del campo de juego, mientras engullían las viandas y bebidas con que solían reponer fuerzas, agotados de tanto gritar para que los jugadores mojaran la camiseta.

El veterinario, que jugaba de delantero, ya había anotado dos goles, y buscando el tercero, pateó con todas sus ganas la pelota antes de que los defensas se le echaran encima. Pero su furibundo tiro se fue por sobre el arco y el balón se perdió entre unos matorrales cercanos. Como era el único que había, tres o cuatro chiquillos corrieron a buscarlo, entre ellos Rigo, que iba al final de todos. Los primeros encontraron rápidamente la pelota y ya la traían de vuelta, cuando alguien gritó “¡el Veneno, el Veneno...!”, haciendo que los chicos huyeran despavoridos, abandonando el balón a su suerte. El Veneno, el perro del cuidador, era muy bravo y tenía un registro de mordidas impresionante, por lo que permanecía encerrado los domingos, pero ese día, nadie supo cómo, se había escapado, abalanzándose sobre los que fueron tras la pelota y estos, olvidándola, corrieron a ponerse a salvo, todos... menos Rigo. Quienes presenciaron la escena desde lejos, creyeron que el muchacho se había paralizado por el miedo y temieron lo peor cuando vieron al animal correr ladrando y gruñendo hacia él. Pero a pocos pasos de alcanzarlo, se detuvo en seco y se quedó viéndolo cara a cara por unos instantes que fueron eternos, especialmente para los padres del niño. Luego vino lo más extraño y que dejó a todos perplejos: el perro se dio un par de vueltas, vacilante, para terminar meneando la cola y sentándose muy tranquilo, mientras Rigo recogía la pelota y se alejaba hacia la cancha.

—¿Por qué no arrancaste, piojo? —le preguntó su hermana, una vez que el perro fue encerrado de nuevo y el partido hubo recomenzado.

—¿Y por qué tenía que arrancar? —Rigo puso cara de sorpresa.

—¡Qué pregunta, hijo...! —intervino su madre, nerviosa—. Ese perro pudo atacarte y morderte... la cara, no sé...

—El Veneno nunca me mordería, mamá — replicó Rigo, mirando el partido.

—Ha mordido a medio pueblo y a ti te iba a respetar —dijo burlona Violeta—. ¡Tuviste suerte esta vez, piojo, nada más!

—No es suerte —la interrumpió un chiquillo regordete, el menor de los Valenzuela, que también miraba el partido—. A tu hermano nunca lo atacan los perros bravos. Se queda mirándolos y... ¡zum!, los domina con la mente. Lo hace siempre.

—Ya... dime ahora que súper Rigo vuela también —se burló Violeta y se alejó hacia donde estaban sus amigos.

El episodio del Veneno se olvidó pronto ante los rumores que empezaron a circular por el pueblo. Rumores que, poco a poco, dividieron las opiniones de la gente, aun antes de concretarse. Rigo no supo lo que pasaba hasta que, volviendo de uno de sus habituales paseos al bosque, se encontró con unos hombres instalando un gran letrero en el camino, frente a las tierras de los Meyer. Curioso, se acercó a ver qué era todo aquello y, cuando estuvo listo, leyó lo que decía el mamotreto ese:

AQUÍ SE CONSTRUIRÁ EL FUTURO DE

NUESTRA REGIÓN.

EMPRESAS ORLANDO MEYER.

Sin entender a lo que se refería el anuncio, venció su timidez y preguntó a uno de los hombres y lo que este le respondió no le gustó para nada. Se fue corriendo a su casa y se encerró en su pieza a pensar. Solo cuando su mamá lo llamó a comer, ya entrada la noche, salió enfurruñado y más callado que nunca.

—¿Y a ti qué te pasa? —lo interrogó su hermana con sorna.

—Nada —respondió.

—¿Cómo nada? —exclamó Violeta riéndose—. ¿Y esa cara de taimado? ¿Te peleaste con alguien?

—Muy contento no estás, bandido —comentó su papá, mirándolo serio—. ¿Te pasó algo?

—No... pero me va a pasar —contestó Rigo mirando la sopa.

—¿Qué te va a pasar? —lo miró Laura preocupada.

—¿Supieron lo de los Meyer? —lanzó él a su vez y todos pusieron cara de entender para dónde iba la cosa.

—¡Saltó la liebre! ¡Así que de eso se trataba...! —exclamó Violeta, dando un respingo y haciendo un gesto de desagrado con la nariz.

—Sí, es el comentario obligado en todo el pueblo —respondió su padre, también con cara de disgusto.

—Por suerte, la gente no está muy contenta con la idea —afirmó la chica.

—Pues yo tengo la impresión contraria —señaló su papá—. Con todos los que conversé hoy, lo encontraban estupendo.

—Es lógico —concluyó la mamá—. Tú hablaste con los mayores, que ven en todo esto una oportunidad de más trabajo. En cambio, Violeta lo conversó con los chiquillos de su edad, que son más rebeldes y ecologistas, y... eso.

Rigo los miraba con cara de no entender de qué se hablaba en la mesa.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)