Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Roja

- Sprache: Spanisch

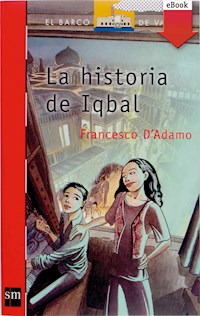

A finales del siglo xx Fátima, una chica paquistaní, vive recluida en la fábrica de alfombras de Hussain Khan. Ella, como el resto de los niños, trabaja de sol a sol, sin apenas descanso ni comida. Un día llega a la fábrica un niño esclavo llamado Iqbal que iniciará una tremenda lucha contra la esclavitud infantil. Una novela, basada en hechos reales, que se ha convertido en una declaración de intenciones a favor de la libertad humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La historia de Iqbal

Francesco D'Adamo

Traducción de Rosa Huguet

Para Annarita

Prólogo

No sé qué cara tenía Iqbal: las únicas fotografías que he encontrado, en los periódicos, eran oscuras y desenfocadas. En un artículo se leía:No era muy alto.Así que he intentado imaginármelo. Quizá lo he descrito más guapo, más valiente y con más coraje del que realmente tenía, pero ese es el destino que corresponde a los héroes.

El personaje de Fátima, sin embargo, lo he inventado yo. Pero estoy seguro de que Iqbal, tenía junto a él, entre los chicos y chicas que compartían su suerte, una chica como Fátima y también otros amigos, como Salman, María y el pequeño Alí. Si los queréis conocer, mirad a vuestro alrededor: están también aquí, entre nosotros. Hablad con ellos alguna vez.

He tenido que inventarme también Paquistán. Nunca he estado allí.

Pero, aparte de estos detalles, la historia que vais a leer es cierta. Los sucesos explicados en esta narración, todos han acaecido realmente. Hasta los más desagradables.

Es una historia triste, me han dicho algunos.

No es verdad: es la historia de cómo se puede conquistar la libertad.

Y es una historia que continúa y que sigue todos los días.

Incluso mientras vosotros estáis leyendo estas líneas.

FRANCESCO D’ADAMO

1

Sí. Yo conocí a Iqbal.

A menudo pienso en él, sobre todo por la noche cuando me desvelo porque tengo frío o porque estoy demasiado cansada para lograr dormirme. En la habitación, bajo tejado, donde nos hacen dormir nuestros patrones italianos, hay una ventana, extraña, abierta hacia arriba, hacia el cielo. No sé cómo la llamáis vosotros, en mi país no hay ventanas así. Pero aquí en Italia, es todo tan diferente de Paquistán...

Aún no me he acostumbrado a algunas cosas.

Esta ventana me gusta porque, a veces, cuando el cielo está limpio, a través de los cristales se ven las estrellas y hasta una parte de la luna. Las estrellas es lo único que veo aquí igual que en el lugar en que vivía, cerca de la ciudad de Lahore, Es verdad que las nuestras brillan un poco más, pero yo creo que las estrellas son iguales en Lodo el mundo y que resultan siempre un consuelo, si vives en un país extranjero, te sientes sola y te asalta la melancolía.

Tengo a dos de mis hermanos conmigo: Hasan, que es un poco más pequeño que yo, y Ahmed, el mayor. Hasan trabaja para la misma familia que me ha acogido a mí y esto es una suerte. Son buenos patrones. Nunca nos tratan mal y no nos golpean como hacían los de Lahore. También el trabajo es menos duro: hago la limpieza, voy al mercado y estoy con los niños.

Esto es lo que más me gusta. Mi patrona tiene dos hijos, una niña y un niño. Son guapos, son limpios. Me quieren mucho y me dicen siempre: “Fátima, Fátima, ¡juega con nosotros!”. Y cogemos todas las muñecas, los peluches y otros juguetes misteriosos y extraños, y jugamos. Los hay que tienen voz, los hay que se mueven solos y otros que tienen muchas luces de colores que se encienden y se apagan. Yo no los sé usar, no los había visto nunca y a veces casi me asustan. AI principio creía que eran cosa de magia y me daban miedo.

Los niños a veces pierden la paciencia y me dicen: “¡Uf, eres tonta, Fátima!”. Yo aprendo enseguida y me pasaría los días jugando con ellos y descubriendo cosas nuevas, como si también yo fuese una niña. Pero de pronto llega la patrona y me dice: “Fátima, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la cocina?’’. Entonces yo me escapo deprisa cubriéndome la cara por la vergüenza, porque ahora tengo dieciséis años, quizá diecisiete, no lo sé bien, pero de todas maneras, soy una mujer adulta que debería estar casada hace tiempo y tener ya mis propios hijos.

En Paquistán los patrones no nos dejaban jugar, no había tiempo; debíamos estar siempre ante al telar, desde el alba hasta el anochecer, todos los días. Pero yo me acuerdo de las cometas y de aquella vez que Iqbal y yo hicimos volar una, y de cómo nos emocionamos y fuimos felices al verla subir con el viento, siempre hacia arriba. Eso ocurrió antes de que él se marchara a aquel viaje suyo tan largo, hasta un lugar que se llama América.

“Cuando vuelva -me dijo-, haremos volar la cometa todos los días”.

Sin embargo, eso no ha sucedido.

Me gustaría mostrarles la cometa a los hijos del ama, y nos divertiríamos. Pero no sé si lograríamos hacerla volar. En esta ciudad no hay espacio, ni viento, ni cielo azul. Se quedaría enganchada, temo, en alguna antena, hasta morir.

No sé qué hace Ahmed, mi hermano mayor. Le vemos de vez en cuando, cuando los patrones nos conceden medio día de libertad. Hay una plaza donde nos encontramos todos los paquistaníes que ahora vivimos aquí. A decir verdad, no es una plaza bonita, hay solo tres bancos y unos cuantos árboles secos, y a menudo llueve. Pero no tenemos otro sitio adónde ir. Nos encontramos para charlar y reírnos; los hombres en una parte y las mujeres en otra. Para esas salidas nosotras, las mujeres, nos ponemos lapurdah,el velo que nos cubre la cabeza y parte de la cara; lo hacemos por pudor.

Ahmed llega desde atrás, agita las manos, dice que debemos estar atentos, dice que pronto volveremos a casa, a nuestro país, cuando tengamos dinero suficiente. Pero él no tiene dinero nunca y muchas veces le tenemos que prestar nosotros. Más de una vez he notado que su aliento huele a cerveza, y beber alcohol es pecado. Pero yo no le quiero juzgar, es mi hermano mayor, y además, imagino que será infeliz como todos nosotros. Tampoco sé si quiero volver a nuestro país: allí estaba mal y aquí no estoy bien.

Es cierto: aquí nadie me maltrata, no me hacen trabajar hasta caer desfallecida al suelo, no tengo las manos llenas de ampollas y de cortes que nadie cura y se infectan, aquí no soy una esclava. Aquí los patrones me dan de comer y un sitio para dormir, y también dinero. No me puedo quejar y les estoy agradecida.

Aquí soy libre, pero dice Ahmed que si nos encuentran nos meterán en un campo con rejas, y luego nos echarán. Yo no lo sé. Quizá es por lo que siento cuando voy al mercado a comprar. Me pongo lapurdahy cojo una bolsa. Voy andando con la cabeza baja. Hay muchas más cosas que en nuestros mercados, pero nada tiene tantos colores; todo es menos alegre. Tantos productos al principio me desconcertaban, no sabía qué eran y tampoco conocía su nombre. Los señalaba con el dedo, quiero tres o quiero cuatro. A veces me equivocaba y mi patrona se enfadaba. Ahora es más fácil.

Pero la verdad es que nadie me ve. No sé cómo explicarlo. Paso entre toda la gente que habla, que grita, que se saluda, y es como si yo fuera invisible. Nadie me dice ni una palabra. Me dan un golpe al pasar y nadie me dice perdón. Incluso a veces he pensado que me he convertido en unjin,uno de esos espíritus que no se ven y que se divierten rompiendo los vasos en casa y haciendo desaparecer los objetos. Yo camino y no existo. Me paro a mirar los puestos llenos de frutas y de verduras, y no estoy. Hago la compra y el comerciante me da las cosas, coge mi dinero, me da los cambios que yo enseguida compruebo para que no me engañen, y él mira a través de mí a las personas que están a mi espalda, y habla con ellos, ríe y bromea. Pero yo no estoy. Por eso me pongo triste por la noche en mi buhardilla. Y es en esos momentos cuando pienso en Iqbal. Pienso en él como si fuera mi esposo.

Ya sé que es un pensamiento estúpido. Son cosas de chica loca, susurros que suenan en mi oído y me hacen reír. No está bien pensar en cosas así.

En mi país no es costumbre que una chica elija a su esposo. Es la familia la que lo decide y hace los tratos estableciendo la dote. Siempre ha sido así, en el caso de mi madre, y de la madre de mi madre, y eso es justo, probablemente.

Aquí es diferente. Cierto. Pero yo ya soy demasiado mayor para encontrar marido. Ninguno me querría.

Sin embargo, muchas noches que el cielo está frío y negro, y no se oyen ya los ruidos de la calle, y tengo los ojos abiertos a pesar de la oscuridad, quisiera llorar, pero no lo logro, y entonces sueño que Iqbal sube por el camino que lleva a casa de mis padres, junto con sus amigos y parientes, y está también Ehsan Khan, el hombre que fue su segundo padre, y van todos vestidos de fiesta.

Sueño que yo le espero en las habitaciones de las mujeres y que no debo demostrar la emoción que me atenaza el corazón. Voy vestida de rojo, como debe ir una novia, y mis hermanas me han decorado las manos y los pies con motivos florales dibujados conhennaoscura. Sueño que Iqbal entra en mi casa perfumada con flores e incienso y, delante de mis padres y de mis hermanos y de mis parientes, me toma por esposa, y nos vamos los dos juntos, libres.

Ya sé que solo es un sueño. Como una ilusión. Ya sé que Iqbal no puede volver a buscarme en este país incomprensible y extranjero. Y tampoco sé si me querría como esposa. A fin de cuentas, cinco años atrás éramos solamente unos niños.

Pero eso ha sido Iqbal para mí. Mi libertad. La única libertad, quizá, de mi vida. Así que puedo soñar. No hace mal a nadie.

Para él yo no era invisible. Yo existía.

Por eso, esta es la historia de Iqbal, como yo la conocí. Como yo la recuerdo.

2

LA casa de Hussain Khan, el patrón, se encontraba en la periferia de Lahore, entre el polvo y los campos quemados donde pacían los rebaños que bajaban del norte. Era una casa grande, de piedra y de plancha metálica, con un patio central sucio y descuidado donde estaba el pozo, su vieja furgoneta Toyota, el techo de cañas que protegía las pacas de lana y algodón, y al final, medio escondida por plantas y hierbas silvestres, la puerta de hierro oxidada que con una empinada escalera bajaba hasta latumba.

La fábrica de alfombras estaba debajo de la plancha metálica y hacía mucho calor en verano y frío en invierno. El trabajo empezaba media hora antes del amanecer, cuando la mujer del patrón bajaba en bata y babuchas y atravesaba el patio en la luz incierta de la noche que acababa, para traernos una forma redonda de panchapati yun poco dedahio crema de lentejas. Comíamos ávidamente mojando el pan en una gran escudilla común, sobre el suelo, mientras hablábamos sin parar para contarnos los sueños que habíamos tenido la noche anterior.

Los sueños, como decía mi abuela y luego mi madre, están en una parte desconocida del cielo, tan lejos, que nosotros no podemos llegar a imaginarlos y bajan al mundo cuando los hombres los llaman, y pueden traer dolor o consuelo, alegría o desgracia, o también, algunas veces, ser absolutamente estúpidos y no hacerte sentir nada. Aunque no está dicho que un hombre malvado atrae hacia sí sueños malvados y un hombre estúpido, sueños estúpidos. ¿Por qué debemos nosotros pretender entender qué es lo que gobierna las cosas del cielo?

Pero si hay algo desagradable, decía mi abuela, es no tener sueños, porque es como no recibir más la benevolencia de alguien que sí, está lejano, pero que aún piensa en ti. Yo hacía muchos meses que no soñaba y muchos de nosotros no soñaban ya nunca, pero teníamos miedo de confesarlo: por la mañana nos sentíamos muy solos. Y entonces nos los inventábamos, y eran siempre sueños bellos, llenos de luz y de color y de recuerdos del hogar para los que aún tenían uno. Competíamos para ver quién inventaba los más fantasiosos, hablando deprisa, con la boca llena, hasta que llegaba la patrona y nos decía: “¡Ya basta!”. Ese era el momento de ir a la letrina, escondida al fondo de la habitación, detrás de una cortina vieja, uno a uno. Primero iban los que habían dormido encadenados por el tobillo al telar; “las cabezas de madera” como los llamaban los patrones, aquellos que trabajaban poco y mal, que confundían los hilos de colores de las tramas, que cometían algún error en los dibujos de las alfombras (esto era lo más grave), o que gemían por las ampollas de sus dedos.

Las “cabezas de madera” eran estúpidos. Cualquiera sabe que en esos casos basta con coger un cuchillo de los que se utilizan para rascar los nudos, y pinchar la ampolla. Sale el líquido y al principio duele, pero con el tiempo la piel vuelve a crecer y se endurece y después ya no se siente más dolor. Solo es necesario saber esperar. A nosotros los no encadenados, las “cabezas de madera” nos daban un poco de pena y nos reíamos de ellos: casi siempre se trataba de los nuevos, los recién llegados, que aún no habían entendido que la única manera de volver a ser libres era trabajar mucho, lo más deprisa posible, y así borrar los signos hechos con tiza en nuestras pizarras, uno cada vez, hasta que no quedase ninguno; solo entonces podríamos volver a casa.

También yo, como todos, tenía mi pizarra colgada encima del telar.

El día en que llegué, muchos años antes, Hussain Khan, el patrón, cogió una pizarra limpia, trazó en ella los signos y me dijo:

—Este es tu nombre.

—Sí, señor.

—Esta es tu pizarra. Nadie la puede tocar, solo yo. ¿Lo has entendido?

—Sí, señor.

Después trazó otros signos, uno al lado del otro, tiesos como los pelos del lomo de un perro asustado, y cada grupo de cuatro signos estaba cortado por otro, que yo no entendía.

—¿Sabes contar? -me preguntó el patrón.

—Casi hasta diez -respondí.

—Muy bien -dijo Hussain Khan-. Esta es tu deuda. Cada signo es una rupia. Yo te daré una rupia por cada día de trabajo. Es justo. Nadie te pagaría más, todos te lo pueden decir. Pregunta a quien quieras, todos te dirán que Hussain Khan es un patrón bueno y justo. Tendrás lo que te corresponde. Y cada día por la noche, yo borraré uno de estos signos, y tú podrás estar orgullosa y también tus padres, porque será el fruto de tu trabajo. ¿Lo has entendido?

—Sí, señor -respondí otra vez, pero no era verdad, no había entendido nada, y miraba aquellos signos misteriosos, espesos como los árboles de un bosque, y no lograba distinguir mi nombre de la deuda, como si fuesen la misma cosa.

—Cuando todos los signos estén borrados -añadió Hussain Khan-, cuando veas esta pizarra completamente limpia, entonces estarás libre y podrás volver a casa.

No vi nunca aquella pizarra limpia, ni tampoco ninguna de las de mis compañeros.

Cuando las “cabezas de madera" volvían del reservado detrás de la cortina y eran encadenadas de nuevo a sus puestos de trabajo, podíamos ir nosotros a hacer nuestras necesidades y a echarnos un poco de agua en la cara. Había una ventanita en lo alto, y a través de ella se veían las ramas floridas de un almendro. Todos los días me quedaba un minuto más de lo debido e intentaba con saltos desesperados auparme al estropeado marco de madera para poder mirar fuera. Entonces tenía diez años y era pequeña y menuda -aún lo soy ahora-, y no lograba ni siquiera rozar con los dedos el borde de la ventana. Y sin embargo cada día me parecía que llegaba un poco más alto -apenas nada, quizá un milímetro-, y estaba segura de que pronto lograría subir hasta allá arriba e introducirme a través de aquella pequeña abertura hasta tocar las ramas del almendro.

No sé por qué daba tanta importancia a una cosa tan inútil y tonta, pero me parecía, entonces, que era una especie de paso hacia la libertad. No era verdad, naturalmente. De lograrlo, solo habría llegado al jardín donde la mujer de Hussain Khan habría venido a reñirme agitando un látigo y gritando: “¡Pequeña estropajosa!, ¡pequeña serpiente desagradecida!”, Y habría acabado en la tumba tres días, o incluso más tiempo. A pesar de eso, seguía intentándolo cada mañana.

Trabajaba para Hussain Khan desde hacía tres años y nunca había ido a la tumba. Al principio, alguno de los otros niños, envidioso, decía que yo era la preferida de Hussain y que por eso no me castigaba. No era verdad. No lo hacía porque trabajaba deprisa y bien, comía lo que me daban sin protestar, y en presencia del patrón estaba callada, no como otros que respondían. Aunque sí, a veces el patrón se me acercaba, me acariciaba delante de todos y me decía: “Pequeña Fátima, mi pequeña Fátima”, y yo por dentro temblaba, no entendía a qué venía aquello y tenía miedo. Hubiera querido desaparecer, esconderme. Hussain Khan era gordo, con la barba negra y los ojos pequeños, y sus manos estaban recubiertas por una pátina de aceite de palma, que dejaban una señal untuosa en todo cuanto tocaba.

Algunas noches, cuando aún soñaba, imaginaba que Hussain Khan andaba en la oscuridad y venía hasta mi yacija, al lado del telar. Notaba su respiración pesada y el olor de humo de su chaqueta, sentía la tierra polvorienta crujir bajo sus pasos. Venía hacia mí y me acariciaba susurrando: “Pequeña Fátima”. A la mañana siguiente, escondida detrás de la vieja cortina al fondo de la habitación, me palpaba todo el cuerpo para ver si tenía señales de grasa. No tenía. Había sido solo una pesadilla de las que tienen los niños cuando están asustados.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)