7,49 €

Mehr erfahren.

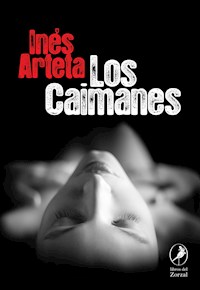

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

¿Qué intereses se esconden detrás de la selección de textos sagrados que sostienen el edificio teológico y moral de gran parte de Occidente? Durante siglos, una verdad se mantuvo resguardada o negada por ciertos individuos, que no pudieron o no quisieron darle luz. Tal vez haya llegado el momento… Luisa encuentra una foto en un libro heredado de su abuela, que murió hace más de veinte años. Este hecho, en apariencia íntimo, es en realidad una pieza clave de un rompecabezas milenario que comienza a armarse en torno al origen del patriarcado y la figura de Lilit, la primera mujer, aquella que osó desafiar al mismo Dios. La búsqueda personal de la protagonista de esta novela, una profesora del barrio de Belgrano, que postergó su doctorado en Historia para ocuparse de su familia, se proyecta a toda la humanidad. Esto la conduce a seguir la pista de un sabio de la cábala, el serbio Jákob Adam, autor de un escrito revelador sobre un papiro antiquísimo de insospechada autoría. En La otra mitad del universo, Inés Arteta encamina al lector hacia un juego de enigmas que involucra no solo la vida de una mujer que se pregunta acerca de su propia libertad, sino también la sensación inquietante que produce la cercanía de lo inconmensurable.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inés Arteta

La otra mitad del universo

Arteta, Inés

La otra mitad del universo / Inés Arteta. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2020.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-599-705-9

1. Novelas de Misterio. 2. Narrativa Argentina. 3. Literatura Argentina. I. Título.

CDD A863

Diseño de tapa: Osvaldo Gallese

© 2020. Libros del Zorzal

Buenos Aires, Argentina

<www.delzorzal.com>

Comentarios y sugerencias: [email protected]

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

Hecho el depósito que marca la ley 11723

Se dice de la primera esposa de Adán, Lilit(la bruja que él amaba antes del regalo de Eva),que, antes de la serpiente, su dulce lengua podía engañar,y que su cabello encantado fue el primer oro.

Y que aún está sentada, joven mientras la tierra es vieja,y, sutilmente contemplativa de sí misma,atrae a los hombres a mirar la esplendorosa red que puede tejer,hasta que el corazón y el cuerpo y la vida estén en su poder.

Dante Gabriel Rossetti, “La belleza del cuerpo”

No son mías.Son de mi madre.Antes fueron de su madre.Legadas como una reliquiapero escondidas como cartas vergonzosas.

Anne Sexton, “Las zapatillas rojas”

Índice

1 | 8

2 | 11

3 | 15

4 | 25

5 | 31

6 | 36

7 | 45

8 | 51

9 | 56

10 | 63

11 | 68

12 | 73

13 | 80

14 | 88

15 | 97

16 | 104

17 | 113

18 | 122

19 | 129

20 | 136

21 | 145

22 | 153

23 | 160

24 | 166

27 | 175

28 | 182

29 | 190

30 | 198

31 | 205

32 | 211

33 | 219

Para Olivia

1

Aquel domingo a la tarde, ordenando papeles, encontré una postal de color sepia: tenía la imagen de una mujer desnuda con una serpiente enroscada en el cuello y en la cintura. Sobre un fondo oscuro, la mujer desnuda miraba hacia un costado, indiferente a quien la dibujaba, indiferente a todo. Estaba dentro del único libro que me quedó de mi abuela, el Rubaiyat, de Omar Khayyam. Adoraba a esa abuela, que se llamaba como yo, solo que en inglés, Louise.

Al acordarme del momento en el que, tantos años antes, me mostró esa imagen, se me hizo un nudo en la garganta. Mi abuela me dijo que era Lilit, la primera mujer creada por Dios junto a Adán. Yo tenía 11 años y me había escapado para visitarla. Había escapado porque hacía meses que mamá y la abuela no se hablaban. Corrí las ocho cuadras hasta su casa y la encontré en el jardín. Primero le conté que había besado a un chico. Después, que había sentido cosquillas en las manos, en las piernas, entre las piernas, en el pubis. Y, al final, que había visto horror en la cara de mamá cuando se enteró por la vecina del A que me había pescado infraganti en el hall con el chico del 3° B. Ese horror provocó risa en la abuela, y enseguida me tranquilizó con un abrazo. Recordando la paz que me dio su refugio, me largué a llorar. Reviví aquel abrazo todas las veces que lo necesité; casi siempre, cuando sentí que el esfuerzo era en vano y quería rendirme. Esa tarde me di cuenta de cuánto inventaba a la abuela, que murió cuando yo tenía 15. Pero no importaba, los muertos resucitan en las mentes de quienes los quisieron y se amoldan a nuestras necesidades.

Ese domingo recordaba la conversación que tuvimos aquella tarde, como si acabara de suceder. Mamá me había augurado una vida desgraciada por culpa de la “mala fama” que me haría y yo no había entendido la razón. Ese fue el momento en que la abuela me contó, con ojos llenos de brillo, la historia de Lilit, que abandonó el Paraíso con tal de que no le dijeran lo que tenía que hacer.

—La primera mujer creada fue Eva, abuela —la contradije.

La abuela rio a carcajadas y me previno de que no creyera todo lo que me enseñaban. Eva fue la segunda mujer, creada de la costilla de Adán cuando la primera lo dejó y este se quejó con Dios de que se aburría solo en el Paraíso.

Me fascinaba escucharla. Le ponía tanta pasión a las historias que contaba o leía en voz alta que transmitía un goce distinto o superior al de los demás, como si conociese un misterio solo suyo. Y ese domingo el hallazgo de la postal me desató una cascada de recuerdos en un momento poco oportuno para distracciones, porque me quedaba una semana para decidir si empezaba el doctorado en el que me había inscripto. Dudaba de si tenía sentido retomar mi carrera a los 38, porque ya todos se doctoraban antes de los 30. Juan, mi marido, opinaba que la carrera académica no iba a traerme la satisfacción que esperaba, porque yo esperaba demasiado de todo. Tenés dos hijas, dos trabajos, ¿para qué querés ser doctora en Historia?, me había dicho quince días antes en una discusión que duró hasta la madrugada. ¿Para qué, para qué?, retumbó toda la semana en mis oídos.

Y ese domingo, cuando mis hijas y mi marido dormían, googleé a Lilit y no lo podía creer. La historia no era una fábula más inventada por la abuela. Lilit existía en la tradición judía. Existía incluso en la Biblia, mencionada por Isaías.

2

Me quedé hasta las cuatro de la mañana leyendo sobre Lilit: una figura legendaria del folclore judío, controvertida. Su nombre no está incluido en la historia de la creación presente en la Torá, pero aparece un varios textos llamados midráshicos, que son enseñanzas que explican pasajes y leyes de ese libro. La versión más popular cuenta que Lilit fue creada del polvo junto a Adán. Vivieron en el Edén hasta que surgieron problemas porque Adán pretendió que ella se acostara debajo de él durante el sexo. Si habían sido creados iguales, ¿por qué a ella le correspondía abajo, un lugar inferior, ya que era más lejano a Dios? Adán y Lilit no se pusieron de acuerdo, y ella huyó para obtener su independencia. Se instaló en el mar Rojo y tuvo muchos demonios como amantes. Entonces Adán le pidió a Dios que la trajera de vuelta. Tres ángeles fueron enviados a buscarla, pero Lilit se negó a volver con las mismas condiciones. Y Dios la maldijo.

Pasé el lunes y el martes pensando en Lilit. Me preguntaba por qué la abuela conocía esa historia. ¿Sería por aquel filósofo judío que visitaba a los abuelos todos los domingos? Cuando internaron a la abuela por primera vez, le pregunté a mamá cuál era la relación de los abuelos con ese señor. Se mostró incómoda. No eran amigos, me dijo. Conocía al abuelo por el gerente de la fábrica. Cada tanto, jugaban al ajedrez. Pero qué podría saber ella si hacía ya dos años que mamá y la abuela no se veían.

Pensaba en Lilit y miraba la postal a cada rato: mientras comía un sándwich en la sala de profesores; en la sala de espera del dentista de mis hijas; a la noche, cuando todos dormían y yo seguía googleando a Lilit.

El miércoles decidí ir a las fuentes: la biblioteca del Seminario Rabínico. Al mediodía, salí de la escuela en Belgrano, donde era profesora, me subí a la bici y pedaleé hasta la calle José Hernández. Le pedí a la bibliotecaria el Alfabeto de Ben Sirá, un libro medieval que, por lo que había averiguado en Internet, era más conocido por sus referencias a Lilit. La mujer me miró fijo un rato largo y me dijo:

—Antes de confundirse con un texto que usted no distinguiría si se trata de una traducción fiel, ¿no prefiere empezar por algunos estudios críticos que la orienten sobre lo que busca?

Tal vez lo dijo con un dejo de displicencia porque había advertido mi condición de goy, alguien ajena a esa biblioteca. Pero a lo mejor no era así, sino que yo lo imaginaba, como me pasa tantas veces en las que supongo desprecio de parte de los demás. No había duda de que estaba susceptible: buscaba información sobre un personaje, quizá mitológico, porque estaba en una postal dentro del único libro que me quedaba de mi abuela.

Le dije que sí y esperé frente a una de las mesas redondas delante de la primera fila de anaqueles. Diez minutos más tarde, la bibliotecaria me trajo una carpeta de cartulina, muy gastada, con “Lilit”, por título, escrito con marcador negro. Sin duda, cuando algo nos cautiva, todo empieza a girar a su alrededor y nos llenamos de coincidencias, como atraídos por un imán, como si de repente el universo se concentrara en nosotros. Me pasa todo el tiempo: me intereso por algo, aun un objeto banal, y ese objeto aparece, multiplicado, donde esté. La carpeta contenía varios cuadernillos. El primero, con el texto anónimo que le había pedido, traducido al inglés. Después había otros con algunas publicaciones académicas del propio Seminario Rabínico, del año anterior, 2007. El último parecía un borrador y tenía partes manuscritas en una letra anticuada, de la época en la que se aprendía a escribir en cuadernos de caligrafía. Le habían arrancado varias páginas, por lo que fue imposible saber quién era el autor o la autora. Solo conservaba un artículo escrito a máquina, firmado por Abraham Sterman y abrochado a la última página de las manuscritas. Las dos horas siguientes las pasé sobre una silla rígida, de respaldo flojo, sin levantar la vista de las carpetas. Primero, leí el anónimo, que satirizaba el mito de la fuga de la primera mujer creada e instalada en el Paraíso, dominado por Adán. Después, el extraño borrador sobre Lilit, dentro de las publicaciones de 2007: leí que la ortodoxia judía y cristiana interpretan que se trata de un demonio cualquiera entre otros demonios. No Lilit, la primera mujer de Adán, a la que él había humillado a poco de convivir, razón por la que ella le dijo: “Somos iguales en la medida en que los dos estamos creados de la tierra”.

Me reí por dentro imaginando que le decía a la abuela: convengamos que a Adán tampoco le fue tan bien con Eva, su segunda mujer, que lo “convenció” de comer el fruto prohibido y por su culpa ambos fueron expulsados del Paraíso. Y después imaginé que le decía que a mí la idea del Paraíso no me gustaba en absoluto: un lugar en el que no se hace nada durante días, meses, años, siglos; una vida sin altibajos ni incidentes y para siempre. No entendía cómo, en el imaginario de tanta gente, vivir atontados, en feliz ignorancia, sin distinguir siquiera el bien del mal, podía ser la máxima aspiración. En la facultad había leído a Robert Graves, para quien las visiones del Paraíso eran el resultado de una droga alucinógena —un hongo— reservada a un pequeño grupo de adeptos. Y que la principal enseñanza de estos mitos era que Dios hizo a Adán perfecto, aunque expuesto al libre albedrío y, por ende, a dejarse llevar por el camino equivocado.

Y de repente me pregunté cuál era mi camino, ahora. ¿Qué hacía averiguando sobre Lilit justo antes de decidir si empezaba a cursar el doctorado, ese mismo viernes? Si no había podido hacerlo antes porque no había encontrado el tiempo, ¿no era ya demasiado tarde? Mis hijas ya estaban más grandes, pero igual todavía dependían de mí y, además, seguía siendo profesora de Historia en dos colegios. Y me sentía vieja para retomar la vida académica, que era tarde para empezar un doctorado, tarde para vivir una vida diferente, tarde para ser otra.

3

Al seducir a hombres desprevenidos, Lilit se convirtió en el demonio responsable por la muerte “blanca” de bebés. Había que protegerlos de ella colgando amuletos en sus cunas para espantarla. Tan presente estaba en la creencia judía, que se escribieron midrashim —esas enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes de la Torá— para dilucidar por qué, apenas empieza el Génesis, un relato cuenta que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y en el siguiente, creó a Adán y, como no era bueno que estuviera solo, le sacó una costilla para crear a Eva. Un midrash sugiere que, si Eva fue creada de una costilla de Adán y no a la par, hubo una primera mujer anterior a Eva que no fue la compañera adecuada para él. Otro midrash culpa a Eva por la expulsión del Paraíso, y Adán, enojado, la abandonó. Una vez solo, lo azotaron los demonios llamados Lilit.

—¿De dónde sacó eso? —me preguntó la bibliotecaria, parada detrás de mi hombro. Se veía muy alterada y, sin embargo, había hablado en voz baja.

La vi girar la cabeza de un lado al otro, como si temiera que alguien más nos observara, acaso porque si yo estaba leyendo ese escrito su falta quedaría a la vista. Acercó una de sus manos, que eran inmensas, hacia las páginas sin cubierta que yo leía. Si su intención fue arrebatarme la carpeta, no pudo hacerlo, porque apoyé los antebrazos sobre ella. Me miró a los ojos, mostrándome asombro, mezclado con candor.

—Usted me dio esta carpeta —me defendí.

—Pero esemanuscrito no pertenece a la carpeta —dijo la bibliotecaria y se sentó en la silla vacía a mi lado. Miró hacia los costados y me pidió que le dijera por favor dónde lo había encontrado. ¿Yo no le había pedido el anónimo atribuido a Ben Sirá? Esas páginas no eran para el público, eran Majshavot.

Le rogué que me permitiera terminar de leerlo y mencioné algo que, como supe después, fue una palabra mágica, una suerte de abracadabra. Dije que se notaba que el autor o la autora era cabalista, y a mí me atraían los cabalistas. La bibliotecaria abandonó su postura rígida y disgustada y me sonrió. Sus ojos grises, detrás de los anteojos sin marco, se veían translúcidos. Tomé coraje: además, se refería a Lilit, y le había pedido material sobre Ben Sirá porque investigaba a la primera esposa de Adán. Estaba por empezar un doctorado en Historia Medieval y, como me atraía la leyenda sobre Lilit, quería saber por qué un sabio medieval había escrito sobre ella.

—Es muy probable que se llene de pistas que no conducen a ninguna parte —dijo la bibliotecaria de un modo tan abrupto que me descolocó. Era raro, se veía inquieta pero al mismo tiempo anhelante de una conversación—. A mí también me gustan los cabalistas —agregó.

Por mi parte, deseaba el diálogo con ella. Tenía pocas amigas, porque me había casado mucho antes que mis compañeras de colegio y desde el primer día estuve muy ocupada trabajando y escamoteando tiempo para estudiar. Mis compañeros de la universidad cambiaban cada año, porque me rezagaba por la falta de tiempo y además estudiaba sola y cuando podía. Más tarde, poco pude asistir a las reuniones de mis colegas docentes de los colegios, y entre los amigos que compartíamos con Juan permanecía muda, con la cabeza en otra parte, porque hablaban de temas que me interesaban poco.

—Para los cabalistas, si la Torá revela la voz del mismo Dios, esa voz es interpretable, porque toda palabra tiene setenta rostros. Eso es lo que más me gusta de esos estudiosos —le dije y sentí que una leve complicidad se había instalado entre nosotras.

En ese momento, se acercó un hombre muy pero muy delgado, con una camisa que parecía sobrarle y que hablaba con un muchacho que lo seguía. Su cara estaba repleta de pecas y tenía arrugas en la frente y al costado de la boca. Hasta entonces, había ido y venido desde el fondo de la biblioteca —donde parecía haber una oficina— hasta la mesa de la bibliotecaria. A cada rato se le acercaban chicos y chicas con preguntas, que se dirigían a él como “señor rector”. Apenas se percató de su cercanía, la bibliotecaria buscó mis ojos, y entendí que era mejor ocultar el material de la vista de ese señor. Lo cubrí con mi cuaderno, y la bibliotecaria se levantó de la silla y volvió a su puesto detrás de la mesa alta.

Seguí leyendo y supe que el anónimo medieval inspirado en la sabiduría de Ben Sirá une las tres leyendas de Lilit: la del demonio que mata niños, la seductora de Adán y la historia de la primera mujer. Así, el texto vino a justificar la costumbre judía de poner amuletos en las cunas de los bebés y la sacó del ámbito de la superstición. Para la teología judía, la leyenda de la primera mujer de Adán no emergió hasta esa época, la medieval, aunque las raíces de la historia sean mucho más antiguas. El Zohar, el gran libro del misticismo judío del siglo xii, le suma otra dimensión: no se refiere a Lilit por su nombre, sino como la esposa de Samael, el ángel de la muerte, y otras veces, como la esposa de Satán. Duerme con hombres y les provoca sueños eróticos que los hace eyacular para robarles el semen.

En esas páginas, leí también lo que había encontrado en Google: que Adán y Lilit discutieron porque ella se negó a acostarse debajo de él durante el coito. Para Adán, a Lilit le correspondía abajo porque su trasero era más adecuado, argumento que la indignó, porque ellos dos eran iguales, ambos habían sido hechos de la tierra, provenían del barro original. No pude reprimir la carcajada, pero me tapé la boca para corregir mi falta en ese lugar que parecía sagrado. Era ese el dato que más habría fascinado a la abuela, siempre transgresora y tan incómoda para su hija, mi madre. Cuando Lilit se dio cuenta de que Adán quería subordinarla, pronunció el nombre mágico de Dios y voló. Adán permaneció de pie, delante de su Creador, en plegaria, y le dijo: “Maestro del Universo, la mujer que me diste huyó de mí y ahora me siento solo”. El Sagrado despachó tres ángeles detrás de ella para que la trajeran de vuelta inmediatamente, igual que como me había contado la abuela. Dios dijo: “Si quiere volver, bien. Y si no quiere, deberá aceptar que cada día mueran cien de sus hijos”.

“¿Por qué Dios querría que Lilit regresara con un compañero que quería doblegarla?”, me pregunté. En mi mente, conversaba con la abuela. “¡No inventaste la historia de Lilit!”, le dije. Los sabios escribieron sobre ella durante siglos y siglos desde que se inventó la escritura. Y la abuela me respondió: “¿No te extraña que se sepa tan poco sobre ella?”.

Seguí leyendo: los ángeles persiguieron a Lilit y la alcanzaron en el mar. La encontraron sola, pero conforme, y le avisaron cuáles eran las órdenes de Dios. Sin embargo, ella no quiso volver. Le advirtieron que la ahogarían en el mar, a lo que ella respondió: “Fui creada como compañera de Adán y no para estar debajo de él. Si Dios va a castigarme por resistirme a eso, entonces déjenme sola”.

Cuando escucharon su respuesta, le rogaron que regresara. Como no aceptó, fue condenada a ser la diabla de las diablas, a apoderarse de recién nacidos y a parir miles de bebés-demonios que representarían una plaga para la humanidad por los siglos de los siglos. Para ello, robaría semen de los hombres dormidos que tuvieran sueños eróticos o se masturbaran. Entonces Lilit les juró a los ángeles enviados que cada vez que viera sus nombres en un amuleto no subyugaría al bebé. También aceptó que cien de sus hijos murieran cada día. Esa es la razón por la que se escriben los nombres de los tres ángeles en los amuletos de los bebés. Cuando Lilit los ve, recuerda su promesa de abstenerse de atacar al recién nacido.

Quieta en mi silla, pasaba las páginas en tenaz progreso. Solo a veces me demoraba en algunas frases, a lo mejor en una línea, por el embeleso que me producían las palabras. Por momentos, creía que no era el contenido lo que me abstraía, sino el impacto de la combinación de las letras: la palabra caos, o la palabra desolación, que caían en aquel espacio calmo y claroscuro, sin sensación de peso físico ni del paso del tiempo. Quizá fuese puramente la delicia del silencio y del recogimiento, ya que lo que me gustaba de estudiar o investigar era la reunión conmigo misma en clausura, guarecida del mundo donde impostaba avenencia e incluso interés en las conversaciones. En definitiva, había sido ese silencio lo que me había empujado a hacer la maestría y después a seguir con el doctorado. Lo mismo debía de pasarle a la bibliotecaria, que tocaba los libros como si acariciara el cuerpo de un amante.

Me puse de pie, fui hasta al mostrador y esperé que estuviera sola para entregarle el cuadernillo sin cubierta y la carpeta. Nos miramos a los ojos otra vez, y después de varios largos segundos le pregunté si ella había leído el manuscrito. La bibliotecaria hizo un gesto de estupor, frunció las cejas y ladeó la cabeza de un tirón, como si hubiese recibido una patada de electricidad.

—¿Usted es periodista?

Volvimos a mirarnos; la mujer casi etérea en su silla, su espalda demasiado recta, la boca un poco fruncida, la mirada suspicaz, y yo, procurando un gesto que comunicara franqueza.

—No soy periodista. Soy docente —le dije.

Sentí que se me cerraba la garganta y no supe por qué. Tal vez había sido la palabra “docente”, que pronunciaba con orgullo. Recordé que, un mes después de graduarme como licenciada y profesora en Historia, envié currículums a todos los colegios bilingües que encontré en la guía, hasta que tres meses más tarde conseguí un cargo como profesora de Historia en una escuela de Palermo. Luego de seis meses, ingresé como suplente en otro colegio de Belgrano y pude dejar el trabajo de profesora de inglés. Enmarqué el título y durante nueve años no me cuestionó mis decisiones pasadas ni me pareció que mi vida fuese una inmensa decepción.

—Y como ya le dije, investigo para mi tesis de doctorado —agregué, para convencerla de mis buenas intenciones.

La bibliotecaria miró en dirección de una puerta, al lado del ventanal, de la que salía nuevamente el rector. En voz muy baja, casi en un susurro, me dijo que la semana anterior había estado un periodista estadounidense buscando los manuscritos de Adam, un sabio cabalista que no era un autor de la casa pero que la había visitado con frecuencia. Pero, quién podría saberlo, a lo mejor aquel hombre no era periodista. Ahora cualquiera se declaraba periodista y eso lo autorizaba para husmear donde no debía y luego armar un escándalo. Quería que le facilitara cuanto texto Adam hubiese dejado acá, sobre todo los inéditos, incluso los borradores. Pero no parecía estadounidense; el acento, si tuviera que apostar, más bien parecía cubano.

—¿Qué escándalo? —pregunté. No podía asociar ese lugar con un escándalo periodístico.

La bibliotecaria titubeó y respondió que cualquier escándalo que pudiera venderse sin que importara la verdad. Jákob Adam era un buscador de la verdad, solo que se aferraba a la búsqueda, no al hallazgo…

—¿Jákob Adam? —la interrumpí, tan asombrada que no pude disimularlo.

La bibliotecaria entrecerró los ojos y, sin quitarme la mirada suspicaz, preguntó:

—Me refiero al autor del texto dentro del cuadernillo que usted encontró por un desliz. Primero viene ese falso periodista; después aparece usted y encuentra ese borrador.

—Le pido mil disculpas. No sabía quién lo había escrito. Yo busco información sobre Lilit. Mis abuelos conocieron a Jákob Adam. Los visitaba en su casa de Villa Urquiza —Y agregué, quizás para congraciarme con ella—: Es muy poco lo que sé sobre él, salvo que ellos lo apreciaban mucho.

—Llegó acá recomendado por la Universidad Hebrea de Jerusalén a investigar algo específico, pero… un cabalista tiene la mente libre, no preconcibe lo que quiere encontrar —dijo la bibliotecaria—. Y este centro es conservador —agregó, como si confesara un secreto—. Al conocerlo, me di cuenta de que investigaba y escribía para entender, justamente, lo que buscaba; es decir, escribía para pensar. En mi opinión, acá estaba muy limitado y debería haber regresado a Israel. Pero no lo hizo por cuestiones familiares.

Me fui de la biblioteca diciéndome que no había nada de malo en imaginar conversaciones con la abuela. Aunque la inventara, basándome en recuerdos demasiado vagos o demasiado vívidos, era mi interlocutora mental. Mientras pedaleaba de vuelta a mi casa, le decía que no podía reprocharme no haber terminado la carrera en tiempo y forma ni haberme casado a los 20, porque en el momento no fui capaz de pensar de otra manera. Me enamoré de Juan y quería vivir con él y ahora no me arrepentía porque seguía amándolo. Era cierto que apenas quedé embarazada la vida se precipitó: renuncié al instituto donde daba clases de inglés y empecé a dar clases particulares de casa en casa, oficina en oficina, consultorio en consultorio, porque ganaba más y porque me permitía amoldar mi tiempo. Ahora que la conversación con la abuela se había intensificado desde el hallazgo de la postal, sentía que me justificaba: me gradué doce años después y me sorprendió que no sentí alivio ni orgullo, solo que perdía la conformidad. No había ninguna satisfacción por lo que tanto me había costado conseguir, pero de repente me encontré en la cama del ayudante de trabajos prácticos de Historia Medieval, a quien, sin darme cuenta, había ido seduciendo de a poquito. Desnuda y muerta de calor, boca arriba en un penoso colchón de un departamento en Villa Crespo, miraba hacia la cortina de visillo antiguo de la ventana y me preguntaba qué hacía ahí. No me había llevado el cuerpo (no tan hermoso) de aquel muchacho cuatro años menor que yo pero con un cargo en la Universidad de Buenos Aires y una beca del conicet. No, no había sido eso. Entonces.

—¿No sos casada vos? —me preguntó el ayudante de trabajos prácticos.

Empecé a vestirme sin responder esa pregunta tan fatalmente machista que sí o sí estaba atada a que entonces era una mal cojida.

Mientras me ponía los zapatos, volví a preguntarme qué hacía ahí y si tenía que haber una razón. Sentía que había sido por esa lava que me recorría por dentro, la misma que había aflorado en otras ocasiones pero no había reconocido. Estaba casada y disfrutaba tanto en la cama reglamentaria que había salido a buscar una variante. Más de lo mismo, pero con otro olor. Y recordé que tomé la mochila y salí del departamento del ayudante a la calle. Mientras pedaleaba hacia casa, me dije que de cualquier modo una explicación racional era lo mismo que inventar excusas o argumentos para algo en lo que ni yo misma creía. Mi madre me habría dicho que “escupía al cielo”, que era una desconsiderada que no valoraba lo que tenía ni agradecía lo que me había sido dado. Pero ella practicaba un catolicismo riguroso. Y cuando unos meses después me encontré en otra cama extraña, volví a preguntarme qué hacía ahí. Me lo pregunté sentada en una silla de mimbre, mientras miraba la figura desgarbada de mi compañero, un inglés de 28 años que también trabajaba en el colegio de Belgrano. Él me miraba acaso con asombro y me dijo: “Sos hermosa”, casi sin pronunciar la r. We should do this again, tendríamos que hacer esto de nuevo. Me contó que volvía a Inglaterra para doctorarse, y sentí envidia: yo, a duras penas, estaba completando mi maestría.

Y ahora tenía 38 y quienes anteponían su carrera a cualquier otro proyecto se doctoraban a los 27 o 28, como ese compañero inglés, e iban sumando títulos para escalar cargos. En cambio yo había desatendido mi carrera académica por dedicarme a la docencia y a mi familia.

4

A la noche de aquel miércoles, con Juan hicimos el amor “rabioso”. Teníamos tres modos de tener sexo: el biológico, que era una mecánica pero muy aceitada forma de dar y recibir la descarga genital imprescindible; el amoroso, en el que la electricidad del sentimiento me hacía llorar de emoción; y el lleno de bronca, en el que parecíamos luchadores de sumo atacándonos y, aunque Juan jamás estaría de acuerdo, nos aliviábamos mutuamente la rabia del día que uno dirige al que está más cerca, y por eso lo rotulé “rabioso”. Con él, podíamos terminar una discusión áspera y al instante encendernos como si no hubiésemos sido nosotros mismos los que segundos antes nos habíamos increpado para imponer nuestra razón. Después, me invadía una sensación laxa, de abandono, que me evitaba los insomnios irremontables. En esos días, más aún: Lilit impregnaba todo lo que hacía y muy seguido me encontraba revisando mis apuntes o googleándola a medianoche.

A la madrugada, fui hasta mi biblioteca a buscar el único libro que me quedó de la abuela, el Rubaiyat, en el que había aparecido la postal con la imagen de Lilit.

—Vos y yo —me dijo cuando me lo entregó, con una voz lejana de tan débil, el mismo día en que la ingresaron por última vez al neuropsiquiátrico— estamos hechas de la misma tela.

Ya la habían internado antes porque un médico había aconsejado el electroshock para tratarle la depresión diagnosticada. “Curas de sueño”, las había llamado mi madre, avergonzada por la insolencia de “tu abuela” de escupir al cielo, como le gustaba decir. No le perdonaba sus cambios abruptos de ánimo, pasar del júbilo a la tristeza de un modo tan egoísta; tampoco aceptaba el diagnóstico de depresión, esa “mala palabra”. Les prohíbo que la repitan, había dicho, como una amenaza. En mi familia, no había locos ni amargados y las mujeres eran conocidas por serviciales, cariñosas e incluso solidarias. Y de mí no toleraba esa devoción por la abuela. Por eso, cuando esta murió, fue mi madre quien se encargó de anunciarles a todos que la biblioteca solo tenía libros viejos y húmedos que no valía la pena conservar. Yo estaba segura de que la abuela, mucho antes de perder definitivamente la razón, había apartado, para mí, sus novelas predilectas, pero mi madre lo negó y puso la biblioteca en venta.

Tomé el Rubaiyat y lo abrí donde estaba la postal de color sepia. Detrás de la imagen de la mujer desnuda con el cabello rojo, decía: “Lilit, la que no necesita un hombre”. Había cometido el error de preguntarle a mi madre quién le habría enviado esa postal a la abuela, lo que había provocado su cólera. Solo ver la imagen le había bastado para exclamar: “Tirá eso ya mismo”. Volví a preguntarme qué me habría querido decir la abuela al regalarme el libro con esa postal entre sus páginas. Sin duda, también esa imagen me había llevado a la biblioteca del Seminario Rabínico, un lugar desconocido para mí, y por eso no se me habría ocurrido relacionar todo esto con Jákob Adam, hasta entonces el filósofo solitario que veía en la vieja casa de Villa Urquiza, jugando al ajedrez con el abuelo. Recordé que una tarde de verano, mientras la abuela y yo leíamos cuentos de Isaac Bashevis Singer, le confesé que deseaba ser judía. La abuela empezó a reír y reír. Estábamos en el jardín de su casa delante de los bananeros, aquellas plantas tropicales que, según la abuela, se habían puesto de moda en los años sesenta como todo lo que provenía de Río de Janeiro. Dejó de reír y en voz baja me dijo que lo que yo deseaba, en realidad, era la libertad intelectual. Por más que me convirtiera a la religión judía, nunca alcanzaría a ver el mundo de otro modo que a través del prisma de mi crianza, en el seno de católicos reaccionarios. La única salida era la locura, algo que ella no recomendaba porque en ese entonces, en vez de electroshocks, querían curarla con psicofármacos, que equivalía a transformar el malestar en idiotez. Entonces señaló la estatua al fondo del jardín, al lado de la magnolia, y dijo: “¿Ves? Aquella mujer desnuda es libre. Está a cargo de sus decisiones, es dueña de un universo propio. Eso es la desnudez, que aterra a tu madre, pero no es grave, porque se resuelve fácilmente: vistiéndose. ¿Entendés lo que te quiero decir? Te quiero decir que ella necesita acatar mandamientos, vivir de acuerdo con las reglas que otro, que considera superior, haya dispuesto”.

Miré la estatua de la mujer desnuda que arrojaba agua de su cántaro sin cesar y deseé, con toda mi alma, entender al pie de la letra lo que la abuela quería decir. La abuela abrió el libro que tenía debajo de la silla, el Rubaiyat, y acarició una de las páginas. Después, sentiría aquel recuerdo como un sueño, algo que podría haber imaginado, otro enigma de aquella otra Luisa, Louise (quizás mi madre se hubiese arrepentido de haberme llamado como ella), una fantasía, el fruto de mis ganas de tener una mujer-fuente de inspiración, una “maternidad intelectual”, acaso semejante a la que había buscado en la religión. A los 17, quizás por una sensación de orfandad que me perseguía desde tiempo atrás, me había llevado a buscar a Dios en el catolicismo vehemente de mi madre para hallar vacío donde mi madre colmaba su vida. Más tarde, había pasado un breve tiempo en el budismo, que terminó pareciéndome impostado. La religión me habría dado una pertenencia clara, pero no sucedió, y el agnosticismo sucesivo fue como abrazar la inexistencia y también el desamparo, como encontrar refugio en un cuarto oscuro.

—El Rubaiyat te va a mostrar que pensando no vas a alcanzar la paz —me había dicho la abuela aquella vez—. Los sabios más conocidos caminaron en las tinieblas de la ignorancia y sin embargo para sus lectores fueron guías.

Ahora me preguntaba: ¿había deseado ser judía por Isaac Bashevis Singer? Yo sabía que el libro de Singer había llegado a la casa de mis abuelos por aquel hombre siempre vestido de negro que los visitaba los domingos. Sabía poco de él, porque los domingos practicaba atletismo. Pero aquellas pocas veces en las que lo había visto —lo recordaba sentado en una de las sillas de hierro del jardín, tomando granadina, aquella bebida que preparaba mi abuelo—, había advertido el embeleso con el que los abuelos lo escuchaban.

Dos días antes de ir a la biblioteca del Seminario Rabínico, me había sentado a leer el Rubaiyat por tercera vez desde que la abuela había muerto. Releí el último pasaje que ella recitó en la habitación del neuropsiquiátrico, sentada en su sillón al lado de la ventana. Estaba muy medicada, la mirada a la deriva y el pelo blanco, largo, despeinado. Cada tanto miraba en mi dirección y sonreía, como si dudara en reconocerme, pero aun así nunca fue descortés, y me hacía preguntas sutiles, hasta que se daba cuenta de que yo era su nieta. Me sorprendía la delicadeza que la abuela podía mantener en ese lugar tan hostil. Sin embargo, recitó aquellos versos de memoria, en tono declamatorio, como si hubiese más verdad en la organización de las palabras que pronunciaba que en aquella diminuta habitación. Después permaneció acurrucada en el sillón, en silencio, desguarnecida, como si regresara de un trance. Me arrodillé delante de ella y le acaricié las manos. La abuela se sobresaltó y muy rápido las guardó detrás de la espalda. En seguida me miró y estiró los brazos sobre la falda, entregándome las manos a un nuevo roce. Las tomé y el contacto físico me calmó.

—Tu madre tiene razón en desconfiar de los médicos, los mayores ignorantes de este mundo —dijo, muy seria, y al percibir mi desconcierto empezó a reír, la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados—. ¡Y vos, tan chica y ya de novia con uno! Gente de ciencia, que supone conocer enfermedades por sus síntomas —dijo después, envalentonada—. En cambio, Omar Khayyam amaba aquello que no se puede definir sino solo soñar, inventar, porque no se engañaba a sí mismo ni pretendía engañar a los demás —terminó, casi en un hilo de voz.

Advertí el esfuerzo por la frase larga, que la dejó sin aire. Sin embargo, la abuela hizo una pausa breve y preguntó:

—¿De qué estábamos hablando? Ah, de las cosas serias a las que se refería mi amado Omar: tanto querer encontrar un sentido, cualquier sentido… ¡si todo es un gran disparate!

Cuando me iba, sentí que me ahogaba una angustia maciza, que tal vez proviniera de aquella “misma tela” de la que estábamos hechas las dos. Ese lugar en el que la abuela vivía y viviría ya hasta el fin de sus días lograba ensombrecerme. Caminaba y caminaba —los pasos largos, la cabeza concentrada en mirarme solamente los pies— y no podía quitarme de encima su imagen desvalida, ese final injusto para una mujer tan franca y tan inteligente.

5