8,49 €

Mehr erfahren.

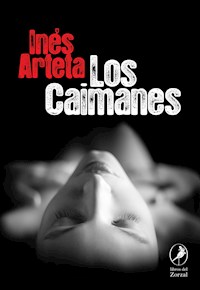

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Hermosa, inteligente, apasionada, Felisa Morel colmaba el vacío de la vida diaria con dos actividades, correr y tener sexo, dos modos de satisfacerse que no lograban ocultar una contracara oscura: la anorexia. La noche del 19 de agosto de 2000, Felisa aparece muerta en su casa del country Los Caimanes, en el norte del Gran Buenos Aires. Estaba casada con el hijo del presidente del country, quien trató, por todos los medios, de desestimar los pormenores de esa muerte. Clara de Marchi —su amiga incondicional— sospecha de la celeridad con la que el médico firmó el deceso e inicia una investigación propia. Ella y Felisa desconfiaban de las buenas costumbres y los buenos modales de sus vecinos, para los que sólo contaban las apariencias, ya que, como los caimanes, no pocas veces fingían llorar al tiempo que devoraban a sus presas. Esta novela no sólo es una historia policial, la de un crimen inexplicable, sino también la fotografía de una clase social dominada por la hipocresía, la competencia, los intereses personales y la puja por el poder. Los Caimanes fue primera finalista en BAN! Buenos Aires Negra 2014 y en Córdoba Mata 2016.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inés Arteta

Los Caimanes

Arteta, Inés

Los caimanes / Inés Arteta. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-599-560-4

1. Narrativa Argentina Contemporánea. 2. Novela. I. Título.

CDD A863

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz

© Libros del Zorzal, 2019

Buenos Aires, Argentina

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>.

Asimismo, puede consultar nuestra página web:

<www.delzorzal.com>.

Para Olivia

“Cuando el 98% de los crímenes queda sin resolver,el género policíaco es imposible.”

Rodrigo Rey Rosa

El País de España, septiembre de 2012

“El poder es como el oxígeno, algo también vital,algo que todo lo impregna y que es del todo intangible;vivía en esa atmósfera, pero rara vez era conscientede estar respirándola.”

Benjamin Black, En busca de April

Índice

I | 7

II | 15

III | 23

IV | 34

V | 42

VI | 53

VII | 60

VIII | 70

IX | 76

X | 85

XI | 92

XII | 101

XIII | 111

XIV | 124

XV | 130

XVI | 144

XVII | 157

XVIII | 173

XIX | 181

XX | 192

I

El Gallego levantó de los brazos el cuerpo desarticulado de Felisa y Clara cayó de rodillas al suelo. ¿Dónde está Pablo?, gritó el Gallego. Felisa tenía los ojos abiertos y secos. Estaba vestida con una musculosa blanca, un pañuelo de seda anudado en el cuello y una bombacha blanca. Se arrodillaron al lado de su cama; el Gallego acercó una oreja hasta su boca y dijo: está muerta. Después, gritó varias veces llamando a Pablo. Clara no podía moverse, quedó sentada en el piso, puro aturdimiento. El Gallego llamó a una ambulancia. Clara seguía inmóvil al lado de la cama y el Gallego iba y venía, iba y venía. De repente dijo: todavía está tibia.

Casi sin poder respirar, entre el horror y la culpa, Clara apretó una mano de Felisa. A los pocos minutos, o lo que parecieron pocos minutos, y sin que oyeran el más mínimo ruido, apareció en el cuarto un hombre bajo, vestido con un conjunto de pantalón y chaqueta color verde claro y un estetoscopio en el cuello. Se inclinó sobre el cuerpo de Felisa, le tomó el pulso y cabeceó un “no”.

—Está muerta —dijo.

—Firmalo —dijo el Gallego.

—Mejor llame a la policía.

—Voy a llamar a un abogado. ¿Se puede saber dónde carajo está Pablo?

Pablo llegó minutos después, con sus padres y una cara sin desolación ni culpa. Una cara en blanco, inexpresiva, como en otra parte.

Era la tercera noche que Felisa pasaba en su casa después de las dos semanas de internación en la clínica. Ya hacía tres días que no se alimentaba a través de una sonda, sino en un plato y con tenedor. Pablo era el responsable de que, antes de dormirse, comiera por lo menos un yogur. El doctor Lavado Hamilton, el médico de cabecera, había asegurado que eso probaría su mejoría y poco a poco iba a empezar a recuperarse. Pero aquella noche, a las once, cuando el Gallego y Clara coincidieron en el cuarto de Felisa, ella estaba muerta y sola. Ahora Pablo llegaba con su padre, Paul Dillon, presidente de Los Caimanes y del Smith Bank, y con Teresa, su madre. Entonces, ante la irresolución de los demás, el Gallego llamó a García del Río, aunque era ginecólogo, ya que era el único médico que vivía en esa zona de Los Caimanes.

—Yo me hago responsable —dijo el Gallego—. Vos firmás; nosotros somos testigos. No hace falta más nada, haceles las cosas un poco más fáciles a los Dillon, con todo lo que han pasado.

García del Río miró a Clara. A ella no le salió ni una palabra; dio media vuelta, fue al jardín y se quedó debajo de un pino alto. La luna era finita y curva como una uña, asomaba detrás del muro y parecía una noche como cualquier otra. Se preguntaba cómo podía ser que estuviese muerta y quién llamaría a Nico, el hijo de Pablo y Felisa, que estaba de vacaciones en Uruguay con el chiflado del hermano de Felisa. Después caminó por el sendero de piedritas al costado de la casa, fue y vino varias veces mientras seguía preguntándose cómo podía ser. Olió el cannabis fresco, dulce, que plantaba el Gallego en su huerta y que todos hacían de cuenta que era condimento para pescado. Se sentó debajo de un sauce, al lado de la cuneta. Ahí estaba oscuro y nadie podía verla. Levantaba piedritas y las tiraba contra el muro. No supo cuánto tiempo se quedó así.

A través del vidrio, veía a Teresa abrir y cerrar cajones de la cómoda de Felisa. Miraba dentro de cada cajón, escarbaba con las dos manos. Clara sabía lo que buscaba: algo que pudiera avergonzarla. Un porro, bombachas atigradas, una cartita de un amante. Mordía su collar de perlas cuando se detenía a pensar en el siguiente paso. De golpe, le llamó la atención el movimiento en la puerta de entrada de la casa. Habían llegado los hombres de negro de la funeraria. ¿Tan pronto? Teresa corrió a recibirlos y chocó con Bibi, que le ganó de mano para abrazar la corona de lirios que habían traído. Clara entró en la casa. Los lirios olían ácido, muy ácido, demasiado, como a bilis. Bibi y Teresa acomodaron la corona sobre el escritorio de la entrada y tres veces dieron unos pasos hacia atrás para tener perspectiva y asegurarse de que había quedado derecha. A los hombres de negro, Teresa les dio indicaciones apuntando con el dedo distintos sectores de la casa.

El grupo de amigos de Clara y Felisa estaba sentado en el living. Ernesto tenía papel y lapicera y escuchaba propuestas para el aviso colectivo del diario. Clara no entendía cómo podían tener lucidez para eso, tan rápido. Ernesto sugería: “Tus íntimos amigos te recordaremos con el cariño de siempre. Grace y Gallego González Calderón y sus hijas Agus, Chechu, Angie, Mery y Pato; Bibi y Jenri Uturriaga y sus hijas Sofi y Vale; Clara y Ernesto de Marchi y sus hijas Filu y Delfi”.El aviso de Pablo y Nico iría por separado, por supuesto. El Gallego quiso que agregaran otra frase, algo así como “recordaremos tu risa” o “ahora sos una estrella”, pero Grace se enojó por el disparate y dijo que era una grasada. Bibi agregó que hoy en día estaban de moda los mensajes de despedida. Jenri, que sería hipócrita de parte de ellos, no daba con alguien que se había suicidado. ¿Cómo lo sabían?, se preguntó Clara. Para el Gallego, se había dejado morir, que era distinto. Poné: “Te recordaremos siempre”, y chau, dijo Bibi, y al final le hicieron caso, como solía suceder.

¿Dónde meterse? Clara no quería sentarse y que alguien le hablara. Si se quedaba de pie, estaba todo el tiempo en el camino de Teresa. Salió a la galería. Ahí el cielo era gris y macizo, no se olían los lirios y había silencio. El jardín de Felisa era un lugar que conocía bien, tenía especies de todo tipo y de todas partes, estaban apelmazadas una contra otra, como en una selva. Siempre le había parecido exuberante, pero de repente lo vio siniestro. Oía más nítidos los ruidos a los que estaba acostumbrada: grillos, sapos y el tráfico que venía del otro lado del muro. Miró el muro de Los Caimanes: de ladrillo, de dos metros y medio de alto y, encima de todo, con botellas rotas incrustadas en el cemento, sobre el que se enrollaban dos vueltas de alambre de púas.

De pronto, vio a Pablo a su lado. La luna iluminaba sus ojos, parecían transparentes. Los brazos le colgaban a los costados del cuerpo como trapos. Temblaba. La voz parecía venirle del estómago:

—Consiguió lo que quería, Clara. De lo que yo le di, nada. No quiso nada. Rechazó todo, una cosa detrás de la otra.

Clara iba a preguntarle cómo podía ser que Felisa estuviese sola, pero no preguntó porque se sentía culpable de haber aceptado que fuese Pablo el único responsable de la cena, tanto le había asegurado que se las arreglaría solo. Clara llegó después de comer, tal cual había prometido. El psiquiatra de la clínica exigía que el testigo del yogur de la noche fuese el marido.

—¿Lo que Felisa quería era morir? —le preguntó.

Se quedaron un rato callados. Los dos miraban la casa. Estaba tan iluminada que la luz atravesaba los vidrios y formaba rectángulos blancos en el pasto. Pablo cruzaba los brazos y se hamacaba.

—No quiso nada, Clara. Nada. Y todos querían acostarse con ella. ¿Por qué? Hundirse en ella y oler su misterio. Pero no había nada. Yo soy el que sabe. Vacío puro y sin pretensiones. ¿Y de dónde decía ella que le venía ese vacío y esas ganas de esfumarse? ¡Inventaba las razones!

Después, silencio. Se quedó quieta para no espantar a una liebre muy gorda que se les acercó a los saltitos. Los miraba con la cabeza inclinada, como sorprendida de encontrarlos. El perro de los González Calderón le ladró desde detrás de su cerco invisible. Ladró desesperado un rato largo, pero la liebre no se movía. Lo miraba sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Después el perro se arrimó tanto al cerco que recibió una descarga eléctrica. Le provocó un aullido y enseguida metió la cola entre las patas.

De repente oyeron una voz de mujer que llamaba a Pablo. Era Bibi. Se arrojó sobre él, lo envolvió con los brazos y emitió gemiditos. Dijo: horrible, Pablo, pero Felisa ahora está mucho mejor, eso es seguro. Le recordó que le avisara al padre de Felisa; Formosa no es acá a la vuelta, reforzó Bibi. Y a Nico, ¿lo vas a llamar vos? Hay que hacerlo rápido, si no, imposible que el entierro sea mañana.

¿Qué más recordaba Clara de aquella noche? Que a cada rato se preguntaba por qué había tanto apuro por enterrarla. Llegó el cajón y fue un ajetreo porque no pasaba por la puerta. Tuvieron que dar la vuelta y entrarlo por la galería. Ella pidió estar presente cuando los de la funeraria hicieran lo que hacen con los cuerpos. Eligió la ropa, porque se acordó de un comentario de Felisa sobre los muertos en piyamas. Le puso una camisa blanca, suelta, para que no se notaran sus huesos. Le sacó el pañuelo de seda. Era uno de esos de hombre, bordó con dibujos búlgaros. El cuello, fino y largo como el de un cisne, se veía amoratado donde había estado el pañuelo. Abrió la puerta y llamó a los de la funeraria. No se preocupe, lo maquillamos, dijo el que entró con ella al cuarto. ¿Por qué está así?, les preguntó, porque ellos debían saber, con la cantidad de cadáveres que manipulaban. El de la funeraria suspiró y torció la cabeza. Vea, señora. En mi profesión, he visto de todo. Delgadez como la de esta muchacha, jamás. ¿Qué dijo el médico? García del Río había dicho, arqueando exageradamente las cejas: no busques peras debajo del olmo. La anorexia también mata.

Después, los de la funeraria la taparon con una sábana hasta el mentón. Muerta, su cara había recuperado un poco de frescura y podría decirse que hasta algo de carne; los pómulos no se veían tan hundidos ni la frente sobresalía de su perfil, bello y perfecto.

En el living oyó una conversación de golf; al partido del día siguiente le faltaba un jugador y si adelantaban la salida, llegarían a tiempo al entierro. El hermano de Felisa y Nico habían conseguido pasaje para la mañana temprano, así que no habría que demorar el entierro.

En la galería, Clara podía ver su reflejo en el vidrio al mismo tiempo que lo que pasaba en el living. Si enfocaba la vista en el vidrio, sólo se veía ella, y las figuras en el living eran un fondo borroso. Si enfocaba la vista en el living, su figura era difusa, y los otros parecían actores moviéndose en un escenario. Se sentó sobre el pasto en un lugar oscuro. Nadie podía verla, y entonces lloró por su amiga muerta. Su mejor amiga. La única verdadera. Después se quedó mirando hacia los árboles del fondo del jardín.

Al día siguiente, tres autos negros estacionaron en la puerta de la casa de Pablo y Felisa. Los hombres metieron el cajón en el primer auto, largo y con ventanas polarizadas. El cajón con el cuerpo viajaba solo en la parte de atrás, y adelante, el chofer y otro hombre de negro. Teresa no dejó que Clara ocupara el segundo auto con Nico y Pablo. En el tercero iban el padre de Felisa y su segunda mujer, y el hermano de Felisa y su mujer, una chica joven con piercings en la nariz y el labio.

En el cementerio-parque, la gente fue amontonándose. Ernesto hablaba con el Gallego, que abrazaba a Grace. Todos tenían las manos en los bolsillos de sus tapados o impermeables. Teresa le había pedido a Clara que leyera un párrafo del Evangelio, uno que había marcado con una cinta de raso roja. Clara pensó que no le saldría la voz, pero la voz salió como si fuera de otra persona, y leyó Lucas, 14: 15-24: “Un hombre convidó a muchos a una gran cena. Cuando llegó la hora, los invitados comenzaron a excusarse: he comprado un campo y tengo que ir a verlo; he comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que probarlas; me he casado. Entonces el dueño de casa le pidió a su siervo que saliera a las plazas y calles de la ciudad e hiciera entrar allí a los pobres y lisiados, ciegos y cojos. Cuando regresó el siervo, todavía había lugar. El señor le pidió que saliera a los caminos y llenara el sitio con quien encontrara, porque ninguno de los que había invitado probaría su cena. ¡Dichoso el que pueda comer en el Reino de Dios!”.

Después, Teresa eligió a los hombres que debían tomar las asas y empujar el cajón que iba sobre un carro con rueditas: Ernesto, el padre de Felisa, el hermano, el Gallego, Paul Dillon, Nico. Bibi se apretó al Gallego y ella también tomó una de las asas. La gente caminó en fila detrás de los hombres y el ataúd, que rodaba por una callecita asfaltada hacia su pozo. A los costados había un colchón de pasto verde flúo, esponjoso, que disimulaba las lápidas de piedra gris con los nombres de los muertos y las fechas de nacimiento y muerte. Cada treinta metros, había canteros de alegrías del hogar azules, blancas y amarillas. El césped y los canteros disimulaban las lápidas; si uno no agachaba la cabeza y les prestaba atención, las pasaba por alto, sólo veía naturaleza jardineada.

Un rato más tarde, la gente hacía cola para saludar a Pablo y también al padre y al hermano, a quienes no conocían. Detrás de unos álamos, Clara vio a Nico caminando por uno de los senderos; pateaba piedritas.

II

A Felisa le gustaba decir Los Cocodrilos en vez de Los Caimanes. ¿Sabés por qué lloran los cocodrilos, Clarita? Para cautivar a su presa. Con sus lágrimas fingidas engañan a la víctima, que atraen para entonces devorarla. Representan la hipocresía, porque aparentan un dolor que no sienten.

Los Caimanes es lo contrario de un gueto, le había replicado Clara un día en que Felisa hablaba de nuevo de las lágrimas de cocodrilo. Nos encerramos a propósito y vigilamos a quien permitimos encerrarse con nosotros. La sociedad inversa a la que soñaron los inmigrantes. Clara y Felisa habían estudiado juntas la carrera de Historia en la uba, y Clara se había fascinado con los textos sobre inmigración, porque los padres de su madre habían venido del sur de Francia. Ella no los había conocido ni recordaba a su madre, que había muerto de cáncer cuando Clara tenía cinco años.

Cuando alguien llora un dolor que no siente, decimos que sus lágrimas son de cocodrilo, había seguido Felisa aquella vez. Una frase que viene de un viejo mito que dice que los cocodrilos lloran mientras comen. ¿Sabés que una investigación concluyó que los cocodrilos realmente lloran mientras se dan un banquete? Pero lloran por razones fisiológicas, no porque intenten aparentar remordimiento de conciencia. Lloran mientras comen porque tienen sus glándulas salivales muy cerca de los lagrimales. Cuando el cocodrilo mueve la mandíbula, sus ojos segregan gotas.

Felisa ya no estaba, y Clara, que tanto se esforzaba por hacer todo bien, ahora se abarrotaba de culpa. Ella, que tan poco había podido entender a su amiga muerta, que tanta fascinación le había provocado su personalidad fresca, provocadora y segura de sí misma, ahora se preguntaba por qué nadie la lloraba. Cada vez que muere alguien joven, los allegados se enojan con la injusticia de la fatalidad, se preguntan cómo, cómo puede ser, y se lamentan por la vida desperdiciada. Aunque sea por puro espanto ante el inevitable destino, los allegados de esa persona joven la lloran relegando sus defectos y ensalzando sus virtudes. En el caso de Felisa, a Clara le parecía notar alivio en todas las caras, como si se hubiesen quitado un peso de encima. ¿Ella también lo sentía?

La piel de los cocodrilos es gruesa para que les sirva de armadura. Las manchas marrones y verdes les permiten camuflarse con su hábitat, había dicho entonces Felisa, que nunca se había adaptado a la vida en Los Caimanes. Vos te mudaste a Los Caimanes primero que yo, la acusaba Clara cuando Felisa se quejaba del ahogo que le producía.

Porque mi suegro nos regaló el lote, se defendía Felisa enseguida. ¿Te acordás que Darnton decía que para entender a alguien no alcanza con saber lo que piensa? Que tenés que entender cómo piensa. Cómo construye el mundo, cómo lo llena de significado y lo carga de emoción. Nosotras no podemos entender a los caimanes, Clarita, porque vivimos entre ellos. Robert Darnton es un historiador estadounidense especialista en historia cultural del siglo xviii francés, que a ellas les había fascinado cuando cursaron Historia Moderna. Decía que para entender cómo piensa otro había que partir de la idea de que no piensa como uno; es decir, que otra gente es otra gente y lo que había que capturar era su otredad. Clara recordaba sus charlas con Felisa sobre historia, sobre el permanente choque con misterios que no eran solamente ignorancia sino la oscura extrañeza de vivir entre los muertos. Nos cuesta hablar con los vivos, Clarita, por eso hablamos con los muertos. Lo que no debería pasarnos —le había dicho Clara— es que volvamos de su mundo como volvían algunas cautivas de vivir con los indios, contaminadas de la otredad de los otros.

Clara creía que el principio del desmoronamiento de Felisa se remontaba a dos años atrás, cuando Pablo se enteró de que ella se había enamorado de otro hombre. Dos meses antes, en Miramar, habían pasado las vacaciones hablando del crimen del country Los Cardales. La costa desbordaba de familias retozando en la arena; los padres conversaban con los pies en el agua o jugaban al tejo; las madres charlaban o tomaban sol o preparaban sándwiches de jamón, huevo duro y arena, y millones de chicos correteaban o le pegaban a una pelota con paletas y construían castillos endebles y listos para que los desplomara la marea. Los González Calderón, los Uturriaga, los Ortiz y Pablo y Felisa se sentaban en sus sillas plegables, se embadurnaban de protector solar, de reojo vigilaban a sus hijos barrenando dentro del enjambre de bañistas en el mar grisáceo e intercambiaban hipótesis acerca del posible asesino o asesina de aquella mujer. Las teorías los dividían en dos bandos: los que estaban seguros de que la había matado alguien del entorno y los que decían que tenía que ser alguien de afuera. Clara se aburría con estas disquisiciones y sostuvo que, si se conocía a esa gente, si se sabía qué era normal en su comportamiento y qué no, era verosímil creerle a la familia, en la que todos pensaban que había sido un accidente. Esa gente no llora en los velorios, no espera un asesinato dentro de un country, y es capaz de escribir en el parte de defunción que murió a una hora en la que no murió, con tal de enterrarla lo antes posible. Nadie oía los argumentos de Clara. Quizá porque había llegado al country sólo por los méritos de su marido.

Grace la defendió diciendo que, además, no era posible que tanta gente se hubiese puesto de acuerdo para tapar un crimen con el pretexto de que el agujero en la cabeza se debía a un golpe con la canilla de la bañera al resbalar mientras se duchaba. Desde la masajista que había ayudado al marido cuando la encontraron tirada en el suelo hasta los hermanos y cuñados de la muerta, los amigos y los médicos forenses, todos habían afirmado lo mismo. Para ella, la familia era inocente, y eso hizo desternillar de risa a los demás, incluida Felisa. Si no, argumentaba Grace, el medio hermano no se hubiese presentado espontáneamente en la fiscalía a contar que había encontrado algo raro que llamó “pituto”, y que había tirado por el inodoro.

Que resultaron ser balas, saltó Jenri y rio con su risa mordaz, una risa que se burlaba de todos al mismo tiempo. Encubrimiento agravado, agregó Jenri, y contó que le habían dicho que el marido había estado a cargo de la “mesa” del banco de los hermanos Rhôme, por el que había pasado casi toda la plata negra de la crème de la crème de los noventa, incluida la de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Aparentemente, el tipo no sólo sabía demasiado sobre el complicado lavado de plata, sino que además había tomado algo para él. La mafia —repetía Jenri sin dejar de reír—, cuando se siente agraviada, no ordena la eliminación del ofensor. Se dirige a sus seres queridos. Porque tienen que seguir conectados con el ofensor. ¿Acaso acá no tuvimos un presidente que aceptó la muerte de su propio hijo? En política pasa todo el tiempo, pero no nos enteramos porque el poder manipula la información. Por eso este caso tiene tantos cabos sueltos. Nadie que comete el homicidio premeditado de su cónyuge llama al servicio de urgencias, porfió Grace. Se complotaron por miedo —sostuvo Jenri—. No imaginaron que el caso se haría público.

El Gallego apoyaba la teoría de Grace. Decía que tenía que ser alguien de afuera, alguien que había entrado a robar y se encontró con la mujer que había llegado más temprano de jugar al tenis porque tenía masajista. Bibi estaba del lado de Jenri y acusaba a todos de cándidos, lo que dejó pensando a Clara. No lo dijo, pero estaba segura de que la clave estaba en el porqué. No se mataba sin un motivo; para eso sólo había que mirar la estadística: cientos de mujeres muertas al año a manos de sus maridos o parejas.

Pablo y Felisa eran indiferentes a la discordia. Pablo había sido un caso raro de hombre muerto de amor por su mujer. Notaba a Felisa con la cabeza en otra parte y se ponía de mal humor. Sobre todo cuando Felisa se iba a correr. Corría hasta Chapadmalal, corría a Mar del Sur, corría tierra adentro hasta Otamendi. ¿A Felisa se le dio de nuevo por correr?, le preguntó ese verano Ernesto a Clara. Esperemos que pare, arriesgó Clara. Felisa corría desde chica, desde que se lo había recomendado el director del colegio para que descargara la energía que, según él, tenía en exceso. Empezó a correr y a las tres semanas se levantaba a las cinco de la mañana y hacía cien kilómetros por semana repartidos en seis días; el domingo remaba en el río.

El 15 de enero de aquel verano en Miramar, el Gallego, Ernesto, Pablo, Bibi y Felisa volvieron a Buenos Aires. Los demás se quedaron en la playa con los chicos. Felisa volvió a trabajar en la facultad y en la inmobiliaria del tío, dejó a Nico al cuidado de Clara y regresaba los viernes con Pablo, como el resto. En febrero, todos estaban de vuelta en Los Caimanes y en las piletas cambiaron el tema del crimen en Los Cardales por el affaire de Felisa. Las mujeres coincidían en que Felisa no se merecía a Pablo; el más buen mozo, tierno y devoto, el hijo del presidente de Los Caimanes y del Smith Bank, uno de los bancos más antiguos de la Argentina.

Muerta Felisa, dos años más tarde, nadie la lloraba. No se hablaba del tema para lamentarse de la tragedia, sino sólo para esbozar también ahora las propias hipótesis respecto de lo que la había matado. Es como si hubiese tenido sida, dijeron los que se suponían expertos gracias al aporte de algún familiar médico; se destrozó el sistema inmunológico y así un corazón no aguanta ni una gripe. Bibi Uturriaga dijo que no parecía sida, era. Grace González Calderón se enojó con Bibi por repartir calumnias y más tarde flotó el rumor de que la misma Grace había hablado de sobredosis. Y que Pablo sabía que Felisa era drogadicta, pero no pudo hacer nada; ella siempre lo había dicho, Felisa era rayada. Jenri aportó que padecía el mal de los ricos, dónde se había visto a un pobre que dejara de comer a propósito.