Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: ECR Novela

- Sprache: Spanisch

La ruta de su evasión —publicada por primera vez en 1949— hizo a Oreamuno merecedora del Premio Centroamericano de Novela. El jurado resaltó como una de las cualidades la innovación estilístico- técnica en la prosa. Esta obra marca un antes y un después en la narrativa centrada en la psicología de los personajes, en el ahondar en los deseos censurados por la sociedad del siglo xx, en las convenciones sociales que atrincheraban la violencia intrafamiliar y la ultraviolencia patriarcal ejercida de forma omnidireccional. Yolanda Oreamuno se niega a ser musa. Las construcciones que se han hecho en torno a su figura tratan de volverla a encasillar en ese molde de yeso. Sin embargo, cualquiera que lea sus obras se da cuenta de que su palabra no puede ser contenida. Su pluma es la revolución. Larissa Rú Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela 2020 y en Cuento 2022

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Yolanda Oreamuno

La ruta de su evasión

Premio Centroamericano

«15 de Septiembre»

Novela 1948

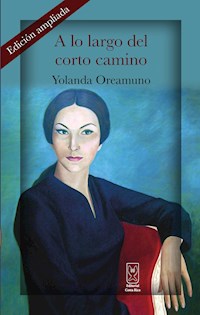

Fotografía de Yolanda Oreamuno, 19 x 24 cm, con dedicatoria para Joaquín García Monge y retocada digitalmente por Eugenio García Chinchilla. Cortesía de Eugenio García Chinchilla.

Presentación

Una crisis familiar, una abrumadora y pujante consciencia, culpas, traumas generacionales y pasiones construyen el mitologema de la condición de las familias de los años 40 en Costa Rica. Esta fórmula, que se repite en las narrativas de vanguardia latinoamericana, convirtió a La ruta de su evasión —y con esta la voz de Oreamuno— en un mito dentro de nuestro mito fundacional literario. Pero ¿por qué estas imágenes hasta cierto punto comunes provocaron una revolución en las letras costarricenses?

Para empezar, se debe despejar de la ecuación una de las calidades más obvias: su nombre era Yolanda, nació mujer en la primera mitad del siglo xx en Costa Rica y escribió. Hágase de esto la lectura que se deba, pues será una rica y fértil, y rendirá para discusiones que aun hoy en día son necesarias de reabrir.

En segundo lugar, y en esto se centra este preludio, es cómo, contra los discursos hegemónicos patriarcales, la figura de Yolanda Oreamuno se alza como pilar de la literatura costarricense desde sus inicios rebeldes hasta su consolidada La ruta de su evasión hacia el final de su vida. Toma esas riendas, que le fueron entregadas por antecesoras como Rafaela Contreras, Juana Fernández o Carmen Lyra, para hacer de esos relatos inaugurales de la sociedad latinoamericana una transmutación hacia su propio estilo en el mundo de las letras.

Yolanda Oreamuno Unger nace en Costa Rica en 1916 y muere en 1956, a sus 40 años, en México. Influenciada por la literatura de Proust y Faulkner, Oreamuno combina en la extensión de sus obras no solo una prosa que termina pautando en calidad técnica, sino que se destaca además por la aguda crítica social en sus textos y la exquisita construcción de mundos internos. Como personalidad célebre, pudo haberse fácilmente adecuado a una sociedad que le amarraba las manos, como a tantas otras creadoras de su época. Sin embargo, Oreamuno encontró en México, como muchas otras artistas costarricenses en el siglo pasado, un asilo ideológico para cultivar con libertad sus ideas. En el carácter indómito de su pluma, no hay intentos de distensión, hay contundencia en sus palabras. Escapó de la constricción de un país muy ingenuo aún para comprenderla, pero no lo hizo sin dejar una guía, un camino pavimentado para las mujeres en las letras y las artes costarricenses.

Yolanda Oreamuno se niega a ser musa. Las construcciones que se han hecho en torno a su figura tratan de volverla a encasillar en ese molde de yeso. Sin embargo, cualquiera que lea sus obras se da cuenta de que su palabra no puede ser contenida. Su pluma es la revolución.

La ruta de su evasión fue publicada por primera vez en 1949 y la hizo merecedora del Premio Centroamericano de Novela. El jurado resaltó como una de las cualidades la innovación estilístico-técnica en la prosa. Ciertamente, la obra como ejercicio estilístico es rica en lecturas formales, por lo que constituye un emblema de la generación del 40. La mezcla de narrador en primera persona con narrador omnisciente es un paso disruptivo hacia el trascendentalismo que toma lugar en las décadas siguientes. Este es tan solo uno de los aspectos que pueden rescatarse de la obra, sin obviar las viscerales descripciones de las imaginaciones de cada personaje. En esta línea, me es imposible no ahondar en la complejidad de los mundos internos establecidos por la novela. Esta obra marca un antes y un después en la narrativa centrada en la psicología de sus personajes, en el ahondar en sus deseos censurados por la sociedad del siglo xx, en las convenciones sociales que atrincheraban la violencia intrafamiliar y la ultraviolencia patriarcal ejercida de forma omnidireccional.

Oreamuno no solo hace una extensa revisión de la condición femenina, sino que confronta al patriarcado al crear personajes, que —sin importar su condición biológica sexual— son violentados por las expectativas irreales de cumplir con un rol proveedor, reducido no más que a instintos primarios. La sensibilidad conferida a sus protagonistas es un desafío en sí. En sus personajes femeninos, se evidencia no solo la lucha sino las armas que la mujer puede llegar a tomar en su condición de centroamericana. Las mujeres de Oreamuno nos evidencian el poder de la memoria, el poder de hablar. La reivindicación y reapropiación de la mujer, de sus deseos, su cuerpo y su libertad vienen acompañadas del habla, pero, ante todo, de la oportunidad de dialogar con nosotras mismas como forma de liberación.

Yolanda Oreamuno nos empuja a rememorar, pues esa memoria que podemos plasmar es adversativa y desafiante por el hecho de reivindicar nuestra propia vivencia. Estos acercamientos a la psicología de sus personajes la consolidan como una pionera de la introspección artificial —y no tan artificial— en la narrativa costarricense. En su narrativa crítica, se develan ambiciones orfistas, donde se vaticinan resurrecciones de mujeres, de las escritoras costarricenses, de sus textos pasados e ignorados hasta nacimientos celebrados.

Finalmente, la pericia de la autora atina no solo a la liberación femenina, sino a la liberación general de un yugo heteropatriarcal que no es sólido ni tangible, sino que se desangra por las calles de lastre de la Costa Rica del siglo pasado y se manifiesta en opresiones puntuales en la novela. Oreamuno abre el camino a las nuevas letras; en un ocaso histórico, crea amaneceres.

Larissa Rú

30 de mayo de 2023

I

Cuando Roberto le llamó no tuvo, de momento, idea de la misión que se le iba a confiar.

—Gabriel, ve a buscar a papá.

—¿A buscarlo…? —repitió como idiota.

—Y a traerlo —ordenó escuetamente su hermano.

Hacía dos días que don Vasco faltaba de casa. No era esta la primera vez; sí la primera que el hermano mayor adoptaba la decidida actitud de enviarlo a buscar. Sabía por un secreto instinto que ahora su padre no regresaría por sí mismo, con la cara abotagada, la corbata torcida, el traje sucio, aguardentoso, el mechón de pelo en la frente y la mirada extraviada. No volvería como otras veces, derrotado físicamente, pero simulando arrogancia después de la caída. De esas ausencias don Vasco regresaba desintegrado, pero temeroso de rebajar su severa como despótica posición familiar, se esforzaba por parecer más hosco y huraño. Las violencias con que evitaba toda pregunta eran visiblemente más crueles. Siempre volvió duro, deshecho por fuera, intacto en su terrible soledad, en la horrenda soledad de la soberbia.

«Gabriel, ve a buscar a papá», eso fue todo. «¿Por qué yo y no él?». Tiene su voz una nota y su gesto una intención que parecen señalar crudamente el camino sin mencionarlo. «¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que es eso? No quiero ir. Que vaya él».

Sin embargo, no se atrevió a preguntar adónde, ni Roberto hizo la menor alusión al sitio. Simplemente ordenó. Puso en la mano de Gabriel una suma de dinero que a este le pareció excesiva. Seguro no necesitaría tanto para recoger a su padre, subir a un automóvil y traerlo a casa. Tomó el dinero y salió silencioso.

En la puerta mira la noche y la observa como aquel que, antes de salir, trata de adivinar el tiempo para saber si llevará paraguas. No piensa adónde va. Con la desatención inerte de nerviosismo interno, mira al cielo oscuro, encapotado en lluvia, palpa el aire frío y aspira el viento cortante de intermitentes rachas. Camina mucho rato. Vacío de pensamientos. En las esquinas, se detiene sin prisa hasta que el tráfico interrumpe normalmente. Cruza entonces despacio la avenida. No se da cuenta, pero sus pasos, obedientes a un ritmo mecánico, repiten el único camino familiar: el de su Facultad. Cruza. Va recto. Vuelve a cruzar. Se detiene en un sitio en donde cotidianamente cambia de acera para mirar un escaparate luminoso con álbumes de discos. Lee los títulos de los librotes con la avidez del que desea adquirirlos. Sigue andando. Frente a la plaza una iglesia contrasta su grácil figura de encaje con las arcadas macizas de un viejo edificio colonial. Advierte la diferencia de calidades y sonríe satisfecho del hallazgo. Dobla en otra esquina. «Es mejor que tomes por aquí, te economizarás cuatro minutos», había dicho Roberto en cierta ocasión mientras hacían el viaje juntos. ¿Sería este el motivo? Él dobla, siguiendo aquella ruta, porque temprano en la mañana, todos los días, una criada rolliza lava las gradas de una casa lujosa y el sol de esa hora, pelando contra las desnudas piernas de la muchacha, contra sus ordos brazos morenos, da a esa piel cálidos tonos de pan, de ostrita dorada, de superficie que va a estallar por contener a tensión una carne joven y esponjosa llena de ansiedad por manifestarse afuera, aun más afuera de la piel. Esas tonalidades le hacen sufrir un extraño hormigueo en las articulaciones y, luego en la noche, cuando lee libros, tuercen su atención, martirizan su mente. Le hacen desear que esa carne morena esté a su alcance alguna vez para limpiar con la mano, suavemente, las gotitas que el agua al ser vertida prende sobre ella; y anhelar hasta el martirio ver las gotitas convertirse en chorro y resbalar de las pantorrillas de la muchacha a sus manos que las recogerán cuidadosamente; esas tonalidades le hacen hambrear todos sus oros en un momento que siempre ha de ser aquel, en una hora que no puede ser otra, porque en otra no estarían las piernas mojadas ni brillaría sobre las gotas y dentro de estas, como en un mundo pequeño, toda la alegría de la mañana, ni estaría, es seguro, en hora distinta, tan tensa aquella piel, tan frutal aquella muchacha. Camina. ¿Y si encontrara a la criadita? ¿Si hoy, que él pasa de noche, estuviera esperándolo? Esperándolo porque ella ha visto el ávido deseo de sus ojos; porque tal vez la criadita esté sola; y quizás, como él en la cama, ella lo sueñe; lo piense deseándolo, porque las miradas furtivas le revelaron su ansia y haya decidido, esta noche, dejarle recoger las gotas de agua de sus piernas, prolijamente, en el hueco de la mano. Pero ahora es de noche, la muchacha no tendrá ni las piernas desnudas, ni los pies descalzos, ni por ellos correrá el agua. Y al imaginarla con medias, con toscos zapatos, seca, velada por la sombra de la noche, ayuna de sus oros matinales, sobre la mujer de antes surge en su mente otra que la suplanta, mata el sortilegio y lo vuelve del sueño a la realidad sin consideraciones. «Es de noche. Salgo de casa para traer a mi padre; voy sin saberlo camino de la Facultad. ¡Qué estúpido!».

Recapacita su miedo inicial, su congoja. Es necesario que ordene sus pensamientos como sus pasos y haga una lista de los sitios que deberá recorrer. Esto resulta imposible. Nunca ha estado en esos lugares, ¿cuáles lugares?, a veces sus compañeros hablaron de ellos, pero sin mencionar localización; hablaron como los cristianos hablan del Paraíso, sin saber dónde está. ¿Cuáles lugares estaba pensando? Pensamiento de fondo, fondo de pensamiento, pensamiento de pensamiento. ¿Cuáles lugares? Equivalía a tugurio, a prostíbulo, a lupanar; conceptos por él desconocidos, ajenos a su experiencia personal; por su contenido real aún no habían pasado a sus sentidos, sino mediante las palabras de los otros. En cierto modo conceptos inexistentes, y sin embargo, dueños de mayor relieve en su conciencia.

Parado en una esquina medita su problema, al que su mente de hombre normal da, de súbito, la única solución posible. Toma un coche y cuando el chofer pregunta la dirección, su turbada cara es para el experto la mejor respuesta. Lo mira. Repite la pregunta.

—No. No quiero ir allí —dice Gabriel.

—Entonces… ¿a qué lugar lo llevo?

—Dije mal. Sí quiero ir ahí; pero no soy yo el que quiere —¡Maldita sea! Ya me pierdo, estoy diciendo lo que no entiende nadie. Y siento que diré cosas peores. ¿Por qué las voy a decir?—. Es decir, no soy yo el que va…

El chofer se vuelve francamente alarmado.

—Mejor dicho, voy, pero no por mi gusto. No soy yo el que va… o no soy yo el que quiere ir… pero el que va. Yo no iría por mí mismo, pero voy… No iría, pero debo ir…

—Usted dirá si va o no va. O a dónde quiere ir.

—Sí. Sí voy. Adonde usted dijo: voy a buscar allí a mi padre —ya dije lo que no quería ni debería decir. Era inevitable. Por más que quiera esconderlo tiene que salir. ¿Por qué tengo que enterarlo de esto?

—¿Y dónde está su padre?

—Eso es lo que no sé. Deberé buscarlo en todos los sitios como ese que usted mencionó y traerlo.

—¿Y usted tiene que buscarlo en esta ciudad sin una dirección? ¡Se da cuenta! En una ciudad de casi tres millones de habitantes. Pero ¿se da cuenta?

—Sí. Me doy cuenta. Pero tengo que encontrarlo esta misma noche. Hace ya dos días que no vuelve a casa —otra vez estoy diciendo más de lo necesario—. No regresaré sin él. Mi hermano me envía a buscarlo —mis palabras salen por sí solas. Esto es lo que menos quería decir y lo he dicho.

El chofer puso en marcha el motor. «Si envían el chico a buscarlo, es porque el buen señor no estará en condiciones de volver por sus propios medios. ¡Valiente juerga de dos días! ¡El buen señor! Un señor respetable, desde luego… Después de todo, si el joven tiene dinero es un buen negocio; toda la noche rodar. No es tan fácil. Pero lo hallaremos. Lo llevaré primero allí en donde seguramente no está. Si lo conociera… Si me lo pudiera pintar… Cada viejo de estos tiene su rincón. Se buscan el que les queda bien. Según el pie, así el zapato».

—¿Tiene usted dinero?

—Sí, por supuesto.

—¿Suficiente?

«¿Suficiente? Seguro que es suficiente. Es demasiado; nunca había visto tanto dinero junto. A mamá le hará falta. ¿Cómo se las arreglará después?». —Sí, es muy eficiente.

—¿Cómo es su padre?

—¿Que cómo es mi padre?

—Sí. Quiero saber cómo es. Qué edad tiene; qué tipo de persona es. Dígame si bebe mucho. Dígame todo lo que pueda sobre su padre.

Gabriel no entiende. Es la primera vez que para algo tan extraño como saber dónde se encuentra don Vasco tiene que describirlo. «¿Que cómo es? ¿Qué tendrá que ver esto con que lo encontremos? Nunca había pensado antes cómo es él. Lo he sentido. Algo así como un peso encima. Pero no lo recuerdo. Veo la casa, a mamá sentada remendando en el comedor cuando estaba sana, o tendida enferma en su cama como ahora… ¿Para qué sirve esto? Roberto. Álvaro. Pero no él. Muebles, cosas, pedazos de caras ajenas, pescados, agua, gotitas, dorado. Pero no él. Sé cómo es. Veo las palabras con letras que corresponden a su fisonomía. Pero no puedo ver su cara. Si muriera, no tendría para recordarlo una sola imagen. Tendré que verlo bien cuando lo vea. Tendré que verlo…».

—Dígame —insiste el chofer—, porque no vamos a estar toda la noche aquí parados. El tiempo, no lo olvide, está corriendo desde que subió a mi coche a las diez y siete minutos. Es por usted. Si no sé cómo es, no podré llevarlo al sitio donde puede estar.

—Es alto. Tiene cuarenta y ocho años —palabras, palabras de consonantes y vocales, sonidos, oídas dentro, formuladas afuera—. Tiene el pelo un poco canoso. Es grueso. Viste bien. Parece mayor que su edad. Bebe mucho.

El chofer repite:

—Tiene cuarenta y ocho años, viste bien, bebe mucho. Bueno, pero ahora necesito saber cómo es, más o menos, su carácter.

Gabriel se encoge casi ofendido. «Para qué querrá saber tanto…».

—Mire, jovencito, si no me dice lo que le pregunto, no podré dar con la casa que frecuenta. Vea que, según es el modo de cada quien, así es la mujer que le gusta, el licor que traga y el sitio al que va. ¿No se da cuenta de que si usted es poquito no va a un sitio abierto, y que si es fanfarrón o peleador va a donde lo vean mucho? ¿No se da cuenta de que si un hombre viste bien tiene plata para beber, y que si tiene cuarenta y ocho años le gustarán las putas nuevas?

Gabriel se rinde. «Pero ¡qué palabra tan fea! Putas. ¿Por qué no había entendido? Comienza la peor parte del retrato. Recuerdo menos, pero siento más. Se va haciendo fácil decirlo. Las palabras vienen, pero esta vez no son solo palabras; son conceptos».

—Es arrogante, violento, le gusta que le obedezcan. Se hace obedecer. Es… ¿cómo le dijera…? Es vanidoso. Se preocupa mucho de su propia persona. No se preocupa nada de los demás. Nunca ha dicho a qué sitios va ni nadie se atrevería en la casa a preguntárselo. Ni cuándo regresa. Creo que le preocupa mucho, muchísimo, lo que los demás, quienes no son de la familia, piensan de él. Me parece que siempre está tratando de aparentar lo que no tiene, lo que no es. Con los extraños es muy generoso, muy cortés; con nosotros es duro, implacable. No tiene compasión de nosotros. Nunca demuestra nada. ¡Es cruel! ¡Oh! ¡Es muy cruel!

El chofer se vuelve porque no esperaba ese aluvión de palabras apasionadas. Él pidió mucho menos, pero al cabo ¿qué le importa? Gabriel queda exhausto y mira para adentro de sí mismo. «Pero ¿es que no tengo ni un concepto amable de mi padre? No debería haber dicho lo que dije. Hubiera bastado con: “es violento de carácter, silencioso, reservado, nada tímido, personalista”. ¡Mucho más decoroso! Todo lo dicho es demasiado… íntimo. He estado esperando muchos años para decir de mi padre lo que pienso. Pero ¿es que para hacer una pintura realista de él debo recurrir a ideas tan desagradables, debo calificarlo tan duramente? ¿Es así mi padre? Así es. Tanto tiempo para tener una oportunidad de decirlo. Y frente a un extraño a quien no le interesa saberlo. Pero estoy raramente aliviado. En esta confesión forzada salen amarguras y verdades. Nunca me las hubiera dicho ni a mí mismo, pero si hubiera de recordarlo de nuevo, volverían mis palabras: “violento, egoísta, indiferente, vanidoso, duro, implacable, cruel”. Hay que quitar algo. No, no puedo quitarlas. Nada sobra. Es así. Si cualquiera, Roberto o Álvaro, estuvieran como yo en el caso de describirlo, dirían lo mismo. Tal vez no tendrían… no es cuestión de valor; uno se ve obligado, lo dice… Les daría miedo. Si él estuviera delante les daría miedo. Pero ¿solos? Lo dirían… Para un extraño pensarían así. No pueden pensar distinto. Le tememos. Es ¿a él? Es a su desamor y su indiferencia. Aunque Roberto no quiera… quisiera… reconocerlo; él lo dijo un día —no puede pedir más, es su culpa—: “no quiero que me quieran, exijo que me respeten”. Roberto diría lo que yo dije con palabras menos duras, o tal vez más duras. ¿Agregaría algo? Ya veo. Sí. Todos agregaríamos… yo también… En descargo de lo demás. Que por otra parte es verdad también. Sin remordimientos…».

—Me olvidaba decirle, es muy inteligente.

El chofer que ya comienza a hacer andar su coche, contesta:

—Eso no ayuda a encontrarlo.

Nunca vio correr así la ciudad ante su vista. Jamás salió sino para ir a la Universidad, o a donde algún compañero que estudiara con él en época de exámenes. Tampoco visitó esas casas ajenas por diversión, como lo hacían los otros compañeros. Si alguno de ellos salía era con objetivo definido, hacer algo, comprar una cosa, estudiar. Si de noche asistía a clases, iba demasiado absorto en preocupaciones para observar algo, y de estas regresaba directamente a la hora de salida. Al llegar, don Vasco miraría el reloj:

—Te has demorado.

—Me costó encontrar sitio en el camión. Había demasiada gente.

—Está bien, pero procura no retrasarte de nuevo. Nada tienes que hacer a estas horas en la calle.

Don Vasco siempre estaba en casa. Cierto que le gustaba beber, pero tenía su forma particular de hacerlo: irse varios días inusitadamente y no volver hasta que había agotado por completo su capacidad de embriaguez. Después pasaba tiempo. A veces semanas o meses enteros, sin que don Vasco rompiera con nada la rutina familiar; y durante esas épocas tranquilas, si tranquilas podían llamarse, iba a su trabajo, no hablaba, repetía hasta el cansancio las mismas fórmulas de vida, se paseaba constantemente por el salón, amonestaba a sus hijos cuando era necesario y restringía al mínimo las expresiones humanas de los demás. Casi era una liberación si don Vasco, cansado de retener su naturaleza viciosa, se iba de la casa para beber. Ahora, últimamente, las partidas habían sido más frecuentes y los regresos más lentos.

Nunca vio pasar las luces nocturnas de la ciudad a la velocidad de un automóvil, porque casi nunca tampoco usó un coche; solo para emergencias. Todos esos lujos les estaban vedados. ¡Qué linda hacen a la ciudad los anuncios luminosos! ¡Con qué mecánico regocijo se encienden y apagan! ¡Cómo de distinto se mueven las gentes bajo esta claridad espasmódica! Casi todas las mujeres son bellas; parecen más jóvenes, y sus gestos íntimos al recoger el abrigo, al amoldarlo a la curva de las piernas, al cruzar los brazos porque hace frío, al esquivar la cara al viento, aseguran en cada una distintos placeres. ¡Cómo quisiera para él una de esas preciosas mujeres que pasan remotas en un mundo de elegancia y buen vivir! Desearía verlas despojarse de sus abrigos; mirar de cerca los extraños peinados; oler, junto a su piel, los perfumes que apenas han llegado hasta él al pasar, mezclados con los ofensivos olores de la gente vulgar. «Mamá no huele. Al menos no huele así. ¡Qué desagradable ambiente el de su cuarto cargado con el tufo de las medicinas! En verdad que la prefería oliendo a cocina, o a jabón barato en las mañanas, recién salida del baño. Cuando se arreglaba para salir, antes de caer enferma, olía a brillantina de la que se compra por libra en la farmacia. ¡Pobre mamá!». Es extraordinariamente cómodo moverse rápido, doblado en la ideal posición impuesta por el automóvil, con todo propicio: una ventana que gira para quitar y ofrecer el viento; un silencio que viaja en el coche y es lo bastante fuerte para mantenerse como unidad intocable dentro de los infinitos ruidos de la ciudad despierta; un espectáculo cambiante que quisiera retener, pero que escapa y es substituido por otro de igual atracción; un calor también viajero dentro del frío de la noche lluviosa. Todo. Todo en el reducido espacio de un automóvil: intimidad, tibieza, silencio, ruidos externos, paisajes movibles, aire, luz, rapidez. Nunca ha reunido él, un muchacho que se llama Gabriel, en una sola hora, tantas gratas emociones, tan inusitadas experiencias. Quisiera que las calles se prolongaran por siempre; el coche corriera y corriera, deteniéndose solo en las esquinas para esperar la orden del semáforo; y siguiera rodando luego incansable, eternamente, con él adentro, sentado contra la piel del asiento, con los ojos en la ciudad movible, con la atención embriagada, ajeno, feliz, en un mundo de ventura inevitable. Que todo se fuera para siempre en este viaje sin fin.

El coche se detiene. Gabriel vuelve en sí y se encuentra frente a una puerta oscura. «¿Estará aquí?». El chofer se instala cómodamente para una larga espera. Gabriel no se mueve. «Aquí está. Debo entrar». El coche continúa estacionado mientras él se aferra a su confortable posición…

—Bueno joven, entre a buscarlo —y el chofer agrega maliciosamente—; no se deje coger.

Gabriel deja el automóvil. «Burlón, joven, nuevo, ridículo, desconocido. Hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer para entrar a este sitio? Lo primero, abrir la puerta. La puerta se volverá y no tendré tiempo de hacer una entrada lenta; antes de eso,(los resortes) me golpearán la cara. Hay que entrar, pues, de un solo impulso. De una vez o las maderas me pescarán. Así». Atraviesa la acera. Se detiene ante la puerta. Esta tiene dos hojitas de madera de esas que abren a la sola presión de la mano y regresan a la sola presión de un resorte. El muchacho no se atreve a moverlas. De nuevo el chofer lo impulsa burlón:

—¡Entre! ¿Tiene miedo? Nada le va a pasar. Lo más que puede ocurrirle es que no salga pronto. Eso sí, cuide su dinero… Y no me diga que es la primera vez.

Gabriel empuja y, sincronizando sus movimientos con el regreso, entra. «Entrada de una vez, no se puede abrir y mirar; mirar ya significará estar adentro; por dicha, no. Habrá un salón. Hay un salón. Pero esto es un pasillo y puedo ir despacio, poco a poco, mirando mientras camino, no perdiendo detalle para localizarlo antes de poner un pie en este maldito ruido, para tenerlo situado antes de entrar; caminar rápido, tomarlo y traerlo afuera».

Hasta allí llega el ruido de música, voces, vasos, gritos. Hace un esfuerzo y comienza a avanzar por el zaguán. Se queda plantado, al borde del salón, al borde del espanto. No puede caminar más. El lugar es vulgar «tan oscuro. ¿Cómo hacen para verse en estas tinieblas? Mesas, botellas, manteles, flores; ya veo, ¡cómo se acostumbra el ojo! Creí no ver nunca». Las gentes se mueven inciertamente; navegan en un ambiente denso de humo, olores y ruidos. Algunos anclan sobre las mesas, y mientras todos los hombres están casi derrotados, o diabólicamente frenéticos, las mujeres caminan lentas, con una especie de seguridad torpe, aquella de quien repite una senda conocida que abruma; si todo en ellas es triste, lo es, los ojos son ávidos, listos, despiertos, intensos, voraces y más que todo «cubiertos por una niebla de algo ¿cómo podría llamarla? una… sí, una niebla de odio». Ha visto él esa niebla otras veces en los ojos de los perros cuando se les golpea atados, cuando quisieran morder la mano castigadora y no pueden. Algo se esconde en Gabriel como herido al mirar esto. «Yo no vengo a golpear, vengo a buscar a mi padre, debieran saberlo, no quiero que estas mujeres piensen que vengo a golpearlas; no le pegaría a alguien atado, no le pegué a los perros nunca así; ellas están atadas, aunque pudiera golpear no lo haría, que cesen de mirarme así, yo no voy a golpearlas, que quiten esa niebla de odio, yo sé que están amarradas, que tienen ira, que han sido latigadas, que no me miren como a todos, yo soy diferente, que hagan para mí otra mirada, que limpien de rencor sus ojos empañados, que cuando los limpien (han de tener otra mirada debajo de esa de odio) no quede un destello triste, ni uno de cólera, porque yo soy el hombre que no va a golpear».

Una mujer se levanta de una mesa y camina hacia él con ese paso arrastrado que esta noche las caracteriza. «Tal vez es solo esta noche, porque en la calle, con el sol, caminarán diferente; nunca he podido distinguirlas de las otras; caminan igual». Circula entre las mesas dibujándolas con el movimiento de sus caderas, cual si con estas hubiera de acariciarlo todo, hasta las cosas inanimadas. Al pasar resbala la mano sobre las espaldas de los hombres inertes; idéntico el gesto mudo al posarlas sobre las sillas, o al tocarse ella misma sus muslos descarnados y vacíos. «Son comunidad, se tactan unos a los otros, ella no estaba con ese, y lo tocó al pasar, es… debe ser lo mismo que tentar un mueble, es como para hacer constar sus derechos sobre todos y los derechos de todos sobre ella; ese puede hacerlo, lo mismo que cualquiera, lo mismo que yo; están pegados en una sola masa, gestos muertos, manos que no dicen nada, pies que no caminan, de humo de olor acre, de oscuridad, de miseria, parecen peces». La mujer camina, camina, camina. Desde el fondo del salón, sin prisas, viene hasta él. Camina. Mirándole desde allá. Desde el remoto fondo de ese salón de techo corrugado, como gruta, camina, extraño mundo submarino en que los movimientos son curvos, el aire pierde su transparencia, camina, y la luz llega en rayos, en haz, geométrica y parcelada. Camina. Ya está muy cerca. Viste un traje de noche muy escotado, muy corto, muy ceñido «se peina igual que las lindas mujeres de abrigo ¿igual? no, no es igual, aunque su cabello está alto sobre la cabeza, aunque la adornen peinetas, no es el mismo cabello de las otras mujeres, hay en esta cabeza algo desacomodado, opaco, como que ha sido arreglado de prisa, sin poner en el tocado más que una mecánica intención». La mujer ya va a llegar adonde Gabriel, al borde del salón, tiene gesto de salir corriendo.

«Hace muchos años, yo estaba chico, yo nunca pude pronunciar el nombre, se llamaba, ahora tampoco puedo, Frau Schneider —Vas a pedirle a la señora Lisolette que me dé razón de la criada, que digo yo, que la que tenía se fue, que me avise—; yo fui al mandado. La casita de madera con patiecillo al frente y verja de ciprés cortado, tres graditas, un corredor con algunas tablas desfondadas, no alcanzo el timbre. —Voy —y en la puerta abierta, con la boca de luz de otra puerta al final del largo zaguán, Frau Schneider en una bata roja abierta hasta la cintura y dos pechos enormes, con el pezón negro, tumefacto, casi violeta; pechos cruzados por hinchadas venas azules; de una carne que no parecía carne, formada por materias redondas y duras colocadas una junto a la otra sin dar uniformidad, por horribles corpúsculos tensos agrupándose para formar esos otros dos corpúsculos tensos, más grandes, más tumefactos, más pictóricos; de un peso tal que toda la masa hacia la extremidad colgaba, estallaba, pendiente de un trozo de piel vacía partiendo de su robusto cuello y dejando traslucir el hueso inmenso de la clavícula. Junto a uno de esos pechos estaba la carita rosa de Gretel con la boca húmeda de una leche azulina, sonriendo, indiferente y satisfecha, mientras el agudo pezón negro le tocaba la mejilla; más grande que sus ojos, material, extraño, caído, rodeado de aquella negra, violeta, negrísima aureola con más bultos e irregularidades que el resto. Los dos pechos se dirigían por sus extremos hacia los costados y dejaban en medio un camino blanco y plano, más inusitado entre tanta materia colgante». Gabriel miró aquello y volvió la cara a otro lado, su corazón saltó con miedo. Era miedo de ver otras cosas como esa en la vida; miedo de chocar con el espectáculo. Oscuras cosas se revolvieron dentro de sí: asco, deseo de tender la mano y apretar hasta hacer daño, urgencia de mirar más, terror, vómito, ¡esa leche!, los ojos otra vez prendidos allí, buscando todo lo horrible, urgándolo con insano desagrado.

—¿Qué quieres tú?

No pudo dar el recado. Salió corriendo estremecido mientras Frau Schneider quedaba en la puerta con sus pechos al viento, mirándolo sorprendida.

«Igual que hoy, horror y necesidad de mirar, gana de tocar, hasta los muebles, rara sensación de vacío en el piso, rara pesantez de mis manos, sus pechos, también como aquellos, pendientes, solo que blandos y vacíos, también mirando hacia los costados, también casi (no como aquellos del todo) desnudos. Voy a ver cuando esté cerca, voy a romper el vestido para sentir otra vez el horror de aquel día, pechos, necesito verlos ¡necesito tocarlos!». La mujer tiene los ojos muy pintados, la boca muy pintada, las mejillas muy pintadas. Sobre esa boca vaga una sonrisa fría, de asentimiento vil. Va a morder. Pero está atada. Gabriel se impacta contra la pared. Dirige una mirada general sobre los hombres que bailan, sobre los vencidos en las mesas, sobre quienes gesticulan y gritan «no está él», prende instintivamente la mirada en los pechos que se van acercando. Él no avanza. Él retrocede. Ya siente la pared contra la espalda «pegué con el pasillo, estoy en paralela con la salida»; más atrás él, más adelante su mirada, más profunda hurgando detalles: «el traje tiene un borde de grasa y polvos, los pechos son más pequeños, no tienen pezón ¿por qué no tienen? un camino plano como aquel en medio, pero con pelillos negros, los pelillos con polvos también, dos bultitos extraños, blandos, dos, ¿son solo dos?» y cuando la mujer extiende, siempre burlona, una mano obscenamente maternal para aprisionar la barbilla de Gabriel, cuando está tan cerca que casi lo va a tocar, este da una vuelta violenta y sale corriendo por el pasillo, empuja las hojas de madera que se quedan haciendo así, así, así, y meciendo el viento frío de la calle, y arrojándolo adentro, y tomando el viento sucio de adentro, y arrojándolo afuera, y logrando un batido con ambos vientos. Se tira en el asiento del automóvil hecho un nudo de ascos y deseos.

—No está allí.

—No hemos visto todos los sitios en que puede estar. No se desanime.

Gabriel está agotado. Ya no encuentra confortable el automóvil. Está definitivamente exhausto en sus resistencias. Como aquella noche que le hurtara miradas a su madre para que no notara su desconcierto. Hoy no quiere mirar al chofer, ni ser mirado. Como aquella noche cuando se dio vuelta y vuelta en la cama buscando el lado cómodo, encontrándolo todo caliente. Soñó despierto con pechos dirigidos hacia abajo y hacia los costados que se le acercaban, dejando un sitio en medio para que se metiera él. Luego soñó, soñando, que los oprimía y, después de refugiarse entre ellos, sintiendo en las mejillas y las orejas el contacto de sus corpúsculos duros, los pechos se cerraban sobre su nuca, hacían un raro lazo de pezones y comenzaban a apretar como dos brazos hasta ahogarlo. Se despertó gritando con la almohada sobre la cara y sus propios brazos apretando la almohada. «Escurrirse en el asiento, escurrirse hasta no tocar la espalda en el espaldar sino la espalda en el asiento, las piernas soportando el peso, no ver la ciudad, que la luz no me dé en la cara, que no me mire el chofer, va a ver en mi cara el deseo de tocar los pechos, y de maltratar; hacer calor, ¿dónde estamos?, escurrirse, calor en la cara, sangre hirviente en las orejas, hormigueo en las extremidades, gotitas en los ojos, pechos…». No cree tener valor para afrontar otra escena así. El corazón le golpea loco. No sabe si podrá contenerlo, o si saldrá por sus sienes de tanto presionar. Pero ¿es posible, pero es creíble que cuando su padre sale de casa, en son de buscar divertimiento vaya a esos sitios a encontrarlo? «Pero… ¿es posible que un hombre, cualquiera, aunque no sea mi padre, pueda hallar en eso regocijo? Pero yo también quiero ver… y también quiero tocar. Quiero. Yo también. Urgencias. No dormiré mañana. Ni en la noche de mañana. No dormiré más. Debe haber una clase de placer que es el placer que mi padre busca. Placer de tocar. ¿Es ese el placer? Cuestión de tacto, simplemente de tacto. ¿Es eso placer? Este tormento que ahoga. Mirar y comprobar que es desagradable, y desearlo así desagradable, y pasar las manos por los pechos y sentir los corpúsculos duros, desearlo así. Tal vez los ojos de él se nublen como los de esas mujeres, cuando sea él el golpeado, como ellas, y no como siempre, el que golpea; ver de cerca, sentir eso en las manos, aunque dé asco, aunque provoque vómito, aunque después en la noche sueñe con un lazo de pezones, aunque recuerde a –no puedo decir el nombre– a la mujer de la leche azul; ver, tocar, el placer de hurgar en todo lo sucio, y en todo lo repelente, y en todo lo hediondo, y en todo lo vulgar, yo también quiero tocar, como él cuando golpea yo también quiero golpear, como él cuando mira yo también quiero mirar».

Don Vasco tiene el traje desarreglado, la cara descompuesta, pero conserva siempre el gesto olímpico. Le cuesta un poco sostenerse erguido, aunque todavía tiene el control de su palabra y su pensamiento. Gabriel no. El muchacho naufragó hace muchas horas. Desde un fondo espantoso de sí mismo en que está sumido, mira hacia arriba a su padre y no ve el traje desarreglado, ni la cara descompuesta, solo el gesto olímpico. Gabriel quiere razonar, regañarse y formularse preguntas tan curiosas como «¿en qué gasté el dinero que me dio Roberto? ¿Era eso tocar? ¿Era eso golpear? Yo he golpeado… y he mirado… y he tocado… ¿era eso?» pero solo tiene de su propia persona una noción terriblemente física, desvinculada de toda premisa moral, tan física, que ni la admonitoria voz de don Vasco, ni su gesto magnífico logran alterar.

—¡Tú aquí!

Perdido a una distancia inconcebible está el rostro de su padre. Desde tan lejos no puede llegar hasta él. Gabriel sonríe y no contesta.

—¡Tú aquí! ¡Y ebrio! ¡Miserable! ¿Quién te trajo?

—¿Trajo? Vine… a traerte a ti, me mandó… mandó Roberto. ¡Ah! No te me escapas… por fin voy… a llevarte. Porque… me ha costado un mundo… dar contigo… ¿Sabrás tú por qué… me… mandó Roberto en vez de venir él? ¡Ah! Te cogí, viejo… te cogí por fin…

—Te has embriagado y te has revolcado con estas… mujeres. Y no te da vergüenza mirarme frente a frente. ¡Miserable!

—Como tú… lo mismo que tú… Pero te cogí, viejo, y no te… me… vas a escapar…

Gabriel, con esa torpeza de los ebrios que ejecutan dos movimientos en uno sin armonizarlos, se pone en pie al mismo tiempo que se vuelve frente a su padre. Se tambalea. Está a punto de caerse. Saca el pecho. Mira a don Vasco con la cabeza muy echada hacia atrás, con los párpados caídos, como lee un miope. Sacude a la mujer con una mano y le habla a ella mientras ve a su padre.

—Escucha, mujer. Yo les digo que… me respeten… Atención… Prefiero que me respeten… Aunque no me quieran… Atención. ¿Te enteras? ¿Para… qué sirve el cariño? Que se me… odie… y… respete… Así es mejor… Siempre se los digo… Como a ti… Es… una idea… mía. ¿Te enteras? Mía… Tú… después… tú me aborreces… ¡Ah!… pero me respetas… ¿Sabes… por qué? Porque soy…

—¡Vamos, Gabriel! ¡Basta ya! ¡Vamos!

—¡Que vamos… ni que… nada…! Tú te tomas… una copa con nosotros… Yo invito…

—¡He dicho que te vienes!

—¿Ir? No… Tú… tú que… haces lo mismo que yo… exacta…mente lo mismo… ¡Ah! Atención… Lo he des…cubierto… esta noche… ¡¿Querías presumir?! ¡Pues ahí… está! ¡Presumir con…migo! Tú… mi padre… tú… con todo y que… Atención… pues… como iba diciendo… Como iba diciendo… tú… el del gesto así… haces lo mismo… que… yo… exacta… mente lo mismo…

—¡Imbécil!

—Lo mismo… no te atufes… lo mismo… Y ahora que lo sabes… que… yo hice eso como tú… exactamente como tú… tú también como esta… mírame, preciosa… ¿Es bonitilla? ¿No te parece? Como iba diciendo… tú… me respetas ahora también… Aunque no me quieras… El cariño… viejo… apréndelo, no tiene importancia… Como iba diciendo…el respeto… el respeto sí tiene… importancia… Mucha… mucha… mucha… mucha… importancia. Tú… y esta… me respetan ambos… porque yo…

Don Vasco lo sacude por los hombros. Está realmente enfurecido. Su propia ebriedad le impide pegarle… pero lo haría, o lo hará cuando lleguen a casa. Pero un sentimiento equívoco, algo así como cierta vergüenza. ¿Vergüenza él? ¡Bah! Como unidad de culpa. ¡Su hijo y él! ¡Nunca! Cierta unidad de culpa estorba sus movimientos. Siente que ha perdido autoridad. No obstante, estar Gabriel más ebrio, los dos han… ¡eso es estúpido! ¡los dos…! ¡Muchacho del demonio! Debe recobrar la dignidad. ¡Y ese imbécil se permite exponer como suya la idea del respeto!

Gabriel mira todavía a su padre desde una unidad perentoria, pero fuerte. Lo mira orgulloso. Nada fuera de esa sensación de desconcierto físico puede molestarlo ahora porque «el vómito no lo dan ciertas cosas… que uno piensa que dan vómito… la leche azulina… el vómito lo da…». Avanza un paso todavía cogido de la mesa. Don Vasco aprieta los puños siniestramente.

—¡Borracho asqueroso! ¡Y te has revolcado…!

—¡Como tú! ¡E…xac…ta…men…te…como tú!

Gabriel se tambalea de nuevo y para sostenerse se prende del pelo de la hembra. «El vómito lo da… puede que el licor, o el olor de estos cabellos… mantecosos… o… el vómito lo da… yo he tocado… y ahora que… he tocado… no me importa que me mire… así como… me… mira, somos iguales… por primera vez… ya que he… golpeado… tam… bien».

—¡Vamos! ¡Imbécil! ¡Te voy a arreglar cuentas! ¿No te da vergüenza?

Gabriel se sonríe insolentemente; luego, contesta con la lógica valentía que da lo incuestionable:

—¿No te da… vergüenza… a ti? Tú… ¡Ja!… ¡Ja!… ¡Ja!… Me río… ¿Ves… cómo me río? Tú me… respetas como esta… Pero… vamos… si quieres… hombre…

II

Si en verdad al morir toda nuestra vida regresa merced a un violento recobrar de la memoria, aquello que estaba recordando era su vida, y lo que estaba viviendo era su muerte.

No tenía algo a qué asirse para reconocer en todo aquel fugaz desfile de imágenes, momentos y situaciones vividas la realidad de su existencia; pero estaba consciente, tenía, sí, la certeza de que moría. Aunque lo dudara, los rostros torturados, las penas sufridas de nuevo intensamente, la discontinuidad de todo el conjunto, el realismo de las visiones, su falta de localización en el tiempo y el espacio; toda esa loca cinta proyectada por su memoria era su vida.

No obstante, tener la boca convertida en trágica «o», la respiración apenas visible en una convulsión espasmódica del cuello y el color violeta de la postrera lucha, ya los terribles tormentos físicos estaban casi terminados. Demasiado débil para sentirlos, si es que se producían. Moría porque nunca viviera a expensas de su cuerpo magro, ni de su corta estatura; vivió gracias a una secreta energía vital, energía que se manifestara, bien poco, en la mujercita que fuera Teresa. Hoy esa precaria armadura agonizante encerraba la más tenaz, hambrienta y sufriente de las persistencias vitales.

La que moría era mucho más Teresa que la que viviera. Ahora el cuerpo exhausto ponía en juego, con libertad, su fuerza de lucha, y el espíritu se expandía, en un cuerpo así liberado, con absoluta soltura. Era mejor tal vez ahora. O era mejor por vez primera. La sensibilidad embotada para expresarse en el dolor se encontraba en los oídos. Oía la voz dominante de don Vasco llamar:

—¡Juliana!

Prolongación de la primera «a», larga prolongación, como si con esta se fuera a estirar desmesuradamente la criada.

—¡Señor!…

Acentuación en la «o» para poner más énfasis a la sumisión. Los pasos de Juliana y luego otra vez la voz de su marido.

—No es necesario que te quedes esta noche. Yo velaré solo el cadáver. «¿Yo cadáver? ¿Tan pronto? ¿Cuántas horas faltan para que todo lo mío quede rígido y se agoten la facultad de pensar y la pena de sentir? Pena de penar: ninguna. Lo mismo. Cadáver…». —Cuando llegue el ataúd, hazlo colocar en el salón «el sitio más desolado de la casa. No me gusta…». —Abre las ventanas que dan al jardín. «Eso sí está mejor». Y no olvides que no quiero flores. Los muertos no las necesitan. Es un gasto inútil «a mí me gustan las flores. Me gustan mucho… y quisiera tenerlas de muerta. Tuve para nuestra boda flores blancas, … aunque tal vez… ya a uno muerto le dé lo mismo… ¡Si pudiera decirlo…!».

—Señor… —timbre de duda. «Siempre tuvo Juliana tanto miedo de Vasco… Se contrae, levanta los ojos y vuelve a dejar caer los párpados para esconder lo que sigue de la frase. ¡Como si la pudiera ocultar! Ya se adivina en el tono de ese Señooooor con más acentos y dilataciones que el anterior. ¡Tonta Juliana!». —Podría avisarle al señor Roberto y llamar por teléfono al señor Álvaro. Creo que al señor Gabriel le gustaría que le avisáramos. ¿No es cierto, señora? «Ahora viene la explicación. No sé por qué Juliana no puede pedir algo sin dar de inmediato una explicación que no tenga nada que ver con…». —La señora está muy mal… «¿Estoy muy mal? Pues ya se ve… Sí. Que llamen a mis hijos. Quiero verlos, los necesito. ¿Por qué antes no los necesité y sí ahora que Juliana los nombra? Los había olvidado…».

—No intervengas, Juliana. Si los necesitara, yo mismo los habría llamado. «¡Claro que los habría llamado, si los necesitara él…! Pero ¡yo…! Ya eso es diferente». Para arreglar el entierro, estoy yo. Para cuidarla, el médico. Para llorar sin hacer nada, está Aurora. ¿No es cierto, señorita? «¿Aurora? ¿Está aquí llorando? Lágrimas colgando en las crespas pestañas. Después de pender un rato, mucho rato, cuando hacen más que una gota, caen. Ruedan por las mejillas y dejan un rastro de río chiquito. Me parece que es bastante con tantas personas para que una muera atendida».

—Señor… ¿No querrá la señora un sacerdote? «No lo había pensado. ¿Qué tendría que confesar? Pero si yo no tengo miedo de morirme. Me gustaría el sacerdote porque mamá decía que se debe… Aceite de uno que no se prueba nunca. Aceite en la frente, en la boca. ¿A qué sabe? Que venga, pues. Me gustaría que me hablara. Hace no sé cuántos años que no hablo con ellos y ya no recuerdo lo que dicen. Está bien, que venga. Lo voy a necesitar».

—La señora no desea ningún sacerdote. «¡Pues es claro que lo deseo! Es una compañía, porque me hablará como si yo oyera y no se estará como Aurora, a quien no había sentido antes, ahí parada llorando. Y dirá cosas en latín. Sí que lo deseo».

Don Vasco afirmó con su tono más conminatorio:

—La señora ni antes, ni ahora, ha necesitado un sacerdote.

«Oigo los pasos de Vasco, paseando con las manos atrás. Oigo las manos atrás. ¡Eso no se oye! Siempre ha hecho lo mismo. Sonido familiar, angustiosamente familiar. ¡Cómo me molesta la manía de Vasco de pasear y pasear, aun cuando no teníamos salones grandes! Pasear y pasear en cuartos donde daba vuelta alrededor de los muebles una y otra vez. Algo me llama. ¿Quién puede llamarme a mí? Al fondo de un tubo —¿es un tubo?— de un cono oscuro. Allá, muy al fondo. Suena a agua que corre. Rumor de río. Se repite el llamado. ¡Teresa! ¿Teresa soy yo? ¡Teresa! Voy entrando en el cono negro. Es difícil avanzar aquí. ¡Teresa! Ahora Teresa soy yo. ¡Ya voy! Ya voy entrando, ya acudo al llamado… ¡Ya voy…!».

«Le diré sin esperar más tiempo lo que pienso del incidente. Debo decírselo. No puedo permitir que en mi casa los niños estén después de los perros. Debo decirle que si Yoka mordió a Álvaro —quien después de todo no se acercó a la perra más que para admirarla— no hay razón de castigar al niño, en vez de castigar al animal. Álvaro llevará de hoy en adelante una blanca cicatriz sobre la muñeca izquierda, ahí donde se clavaron fieros los dientes de la Yoka».

Yoka era ciertamente una bellísima perra, pero eso no justificaba el incidente. Don Vasco la pidió a Alemania, y con muchos títulos y papeles había llegado esa tarde. Yoka caminaba con la cola baja, como debe caminar toda perra decente;tenía los remos finos; los dientes blancos y afilados; y sobre el lomo un pelo negro intenso que devenía suavemente a gris. Los papeles en alemán decían que Yoka sabía saltar altas barreras, dar la mano, alcanzar las cosas, sentarse en dos patas, reconocer al amo —esto era dudoso— y decían también que Yoka solo podría comer tierna pulpa de carne roja cuidadosamente cocida con flor de avena. Yoka era linda y lujosa, y sería con el tiempo fiel e inteligente. Pero además de otros cuatro perros, tan grandes y distinguidos como ella, había en la casa varios niños menos grandes y mucho menos importantes. Y si Yoka era bella, Álvaro no lo era menos, con su carita fina, adelgazada, nerviosa, con sus suaves ojos tristes y su boca riente. Álvaro era un precioso niño. Y si sus ojos dulces habían contemplado a Yoka y pedido de ella una de las gracias que decía el papel en alemán, no había razón para que la perra se abalanzara sobre la manita del niño y la mordiera hasta casi quebrarle los huesos. Y todavía menos razón había de que don Vasco, enfurecido porque la emoción de la cólera, el cambio de clima y el viaje pudieran enfermar a la recién llegada, hubiera cruzado a golpes las exangües nalguitas de su hijo, quien lo miraba con ojos más grandes, aterrorizados e interrogantes que aquellos con que mirara a Yoka. «Cierto; es la primera vez que le pega. Pero ya es bastante desagradable verme obligada a cocer primero la comida de los cinco perrazos que la de mis hijos. Ya es demasiado tener a los chicos reducidos a jugar en el patio interior, porque el jardín les pertenece a los perros. Ya es el colmo que del poco dinero del gasto, una parte, la mayor, se deba invertir en pulpa tierna de carne roja y flor de avena. Y ahora había de venir esta intrusa a morder la mano de Álvaro, que está débil y necesita, más que Yoka, jugo de carne roja, flor de avena y sitio para correr por la casa».

Don Vasco no usaba látigo con sus hijos ni con sus perros, pero tenía, eso sí, una latigante mirada, una latigante palabra, un latigante gesto de poder. Y ante ello temblaban los niños y temblaban los perros. «Yo no tiemblo. Yo no tengo otras razones para doblegarme a su tiránica voluntad. Debo decidirme, de una vez por todas, a decirle mi protesta. Debo interrumpir sus tremendos paseos —se va a enfurecer porque le detengo—; tengo que suspender la costura para hablarle —pero esto precisa—: coseré hasta la una o dos de la mañana… después de todo, eso ocurre todos los días. Pero ¡debo decírselo! ¡Es una injusticia! ¿Cuántas injusticias ocurren aquí todos los días? De paso debo reclamarle para mis hijos lo que derrocha en mujeres, en licores, perros y otras fantasías. Se pondrá furioso. Me gritará. Está bien que me grite. Pero debo hacerlo. Voy a interrumpir, como decía Esteban, el sacrosanto rito de su digestión. En bien de todos… ¡Es por el bien de todos!».

La figura de la agonizante casi se yergue, pero todo quedó en un estertor. Porque esto que relatamos pertenecía al penoso pasado. En la Teresa de entonces quedó también el proyecto, la voluntad de pararse frente a don Vasco y exigir.

Ella sabía, bien a conciencia, que ni en ese momento ni nunca se erguiría ante su marido. Don Vasco podía irse, con la frialdad ejecutiva con que siempre realizaba sus cosas, y de la amenaza al hecho no existiría, ciertamente, más que una traba: la inalterable sumisión suya a todos los despotismos. Vivía ¡cómo se daba cuenta ahora que debía tascar el freno! en una sociedad en la cual una mujer sin marido —cuando lo consiguiera y lo perdió— es ser que jamás se reconstruye y, cuando no ha podido lograrlo, es objeto de burla para todo el mundo. ¡La solterona! Ella vivía amargada la más amarga de las vidas, peleaba a diario el sustento de sus hijos, pero no concebía que lo mismo que estaba haciendo, bajo los ojos desaprobadores de su marido, lopodría hacer sin él. No calculaba la tremenda fortaleza que derrochaba en comprimirse, en volverse nada, en bajar la frente, en soportar. Toda esa pujanza, libre de temores, autónoma, hubiera bastado y sobrado para alzar en los delgados hombros la casa, los hijos y el honor. Pero Teresa no entendía.

Hoy, la moribunda comenzaba a comprender por qué Teresa, la Teresa de antes, no se rebeló. Y comprendía poco a poco, con la lentitud con que la iba ganando la muerte. Pero se aferraba todavía a la última tenacidad, a la terquedad suprema que la llevara al desastre: la casa. Sí. Estaba la casa. La hipotética casa de sus sueños. Nada importaban los dolores presentes, ni el terror que ya hacía hondas marcas en las caras semi-infantiles de sus hijos, ni su propio tormento. Estaba la casa… «Yo sola no podría levantar la gran casa que se requiere para cobijar a tan gran familia. Bajo el amparo de un hombre sí. ¿Qué diría la gente de mí sola? Yo sola no. Me casé y, al hacerlo acepté todo, lo malo y lo bueno. ¿Hay algo de bueno en él? Puede haberlo… Me respaldará para hacer la casa. Algún día, cuando se canse del espantoso derroche, cuando entienda la necesidad de agrupar la familia en una casa propia —hecha por nosotros mismos, esto confiere dignidad— pondrá su energía para ayudarme. Ha de ser una casa enorme. Con vastos aposentos. Con anchos corredores a un jardín lleno de árboles, de pájaros y flores. Tendrá, como los jardines de esas mujeres para quienes coso, praderas verdes, rincones con bancos de piedra, árboles frondosos, pájaros en jaulas, amplios caminos de grava blanca, una estatua de mármol con una fuente. La casa será —…ya lo veo— clara, con muchas habitaciones, un salón grande lleno de alfombras (para que sobre las alfombras no suenen huecos los pasos de Vasco); con una cocina llena de ollas de cobre bruñido, amarillas, panzonas, y ollas de aluminio plateado, y raros implementos (tendré que averiguar para qué sirven todas esas extrañas cosas de madera y metal que usan en las cocinas) y tablas olorosas para amasar el pan, y un horno capaz de cocerlo en cantidades; y tendrá una despensa en la que se apilarán los sacos de granos y los tarros de conservas (que yo misma haré para los niños con las frutas del huerto); y colgarán las carnes secas del techo, y perfumarán la penumbra del cuarto el aroma de la miel, la nata y la mantequilla. Cada niño tendrá su propia habitación; y para todos habrá en mi casa un aposento enorme, con ventanas al parque y espacio suficiente para jugar y hacer las labores de la escuela. Yo tendré una salita de costura para coser, por placer, las ropas de mis hijos. Y entonces todo será bueno. Las señoras que ahora me miran como asalariada, vendrán en las tardes a comer mis pasteles y conversar conmigo. Y podré entrar en sus propias casas, y formaré parte de círculos femeninos de bordado y beneficencia. Y Vasco traerá a sus amigos a tomar con él buen vino (el vino no es vicio, ni produce borrachera) y conversarán con él en las noches lluviosas, mientras yo me siento silenciosa en el rincón de la sala a escucharles. ¡Y yo seré feliz! ¡Y seré tan noble, rica y feliz como lo son, sin duda, las señoras para las que coso! Pero todo esto no podrá ser si riño con Vasco, si él no aporta nada, si no existe su respaldo de padre y señor (si no existiera, no vendrían las señoras a comer mis pasteles ni los amigos de Vasco a tomar el vino)».

Teresa soportaba paciente, hermética, indiferente, inalterable. Se iba distanciando poco a poco de sus hijos, de su marido. Pero casi ni se daba cuenta. Teresa se había olvidado de la mano triturada de Álvaro. Se sentó y siguió cosiendo, mientras en la casa pequeña resonaban despiadados los pasos de don Vasco.

Las mejillas de la agonizante dibujan bajo la piel las encías y el hueco de la boca. El estertor es sincrónico. Los ojos están abiertos, perdidos más allá del techo, de la casa; más allá del mundo. De pronto, la respiración se suspende. Para súbita y secamente. Aurora se inclina sobre ella buscando en ese gesto, siempre el mismo, una respuesta; tratando de sentir algún hálito que salga de la boca en «o». La respiración sigue ausente. Aurora avanza hacia la puerta con un grito a flor de labio.

Y entonces, casi como suspira un niño, vuelve a comenzar el horrible ronquido, y con idéntica angustia se reanuda la agonía. Teresa no se ha movido. Sin cerrar los ojos, sigue mirando más allá de todo.

III

No había algo deliberadamente agresivo; nada en contra. Don Vasco no decía una palabra dura. No hacía tampoco gestos ostensibles de desagrado. Pero a esa casa no se podía entrar.

En ella se desconocía la hospitalidad. Hubiera o no gente extraña, la vida proseguía ante los ojos del recién llegado, sin tomarlo en cuenta, sin incluirlo ni modificarse, como si este no existiera. Seguramente don Vasco, fiel a una costumbre de buenas maneras adquirida ya viejo, saludaría al entrar. Su cortesía, si todo él no hubiera sido tan imponente, habría resultado ridícula. Era, incuestionablemente, excesiva al principio, y como requería para manifestarse un deliberado esfuerzo físico y mental, no perduraba y desaparecía sin transiciones, para dar paso al más hosco de los gestos, a la más arrogante de las actitudes, al más ofensivo de los individualismos.

Para saludar don Vasco se doblaba materialmente en dos, acusando gruesas arrugas en el impecable chaleco, haciendo ondular el opulento vientre. Extendía una mano que presionaba violenta y seca. Ese apretón no significaba nada especial, solo parecía valorar la tensión muscular de la otra mano. La de don Vasco era como él gorda, como él reservada, como él lampiña, como él hiriente, como él escurridiza, como él agresiva. Su cortesía afloraba después de un proceso mental rápido, pero muy poco espontáneo, proceso mediante el cual hacía revisión de todos sus conocimientos en la materia; analizaba y discernía, hasta encontrar entre las múltiples reglas que aprendiera ya hombre la pose de buenas maneras por él considerada aplicable a la situación. Al cocinar, por así decirlo, el brebaje, después de hacerlo hervir en su interior, producía un amanerado gesto tan brusco como si se estuviera preparando para saltar encima del forastero.

Las buenas maneras se han de adquirir en la infancia, cuando todavía podemos imponer un sello personal a lo aprendido, y no nos cuesta ni adquirir ni dar. Entonces se vuelven fáciles, se incorporan medularmente a los gestos habituales;toman de estos la naturalidad, y le dan belleza a lo superfino;entonces la mecánica de la emoción se disciplina, obedece como el sistema nervioso, actúa eficazmente y se ejecuta sin esfuerzo.

En don Vasco, el gesto era duro, la actitud violenta, la palabra cortante, cuando actuaba sin pensar en las buenas maneras; es decir, cuando actuaba normalmente. Y el gesto era forzado, la actitud vil, la palabra melosa, si procedía impulsado por las buenas maneras: cuando accionaba anormalmente. Tan dividida estaba su naturaleza en dos seres (uno que reaccionaba para sí y otro que procedía para los demás) que el esfuerzo requerido para ocultar con artificio transitorio su sequedad habitual hacía de su cortesía una pantomima y de su oratoria una memorización. Obligado a pensar para ser cordial, a razonar para conducirse afablemente, a castigarse para desviar su atención de sí mismo y colocarla en los otros, cualquier relajamiento de la tensión, como, por ejemplo, la momentánea ausencia de su oyente o su propio cansancio en el esfuerzo, rompían el artificio y, allí, ante los ojos de la persona para quien representaba, se retrovertía nuestro hombre, daba la vuelta y, sin que hubiera la oportunidad del mutis, dejaba a su interlocutor con la palabra en la boca. Se acababa de golpe una amabilidad que por excesiva ya se hiciera sospechosa y comenzaba a pasear con las manos atrás, sin preocuparse de lo que a su alrededor sucediera.