5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Este libro tiene el gran mérito de haber recogido en la década del sesenta, los primeros pasos de Yolanda Oreamuno por las ricas vertientes de la literatura, cuando ella era una desconocida. Tiene también mérito, porque en esos textos se hace obvio su rompimiento con el regionalismo y costumbrismo imperantes en nuestras letras, en esos años. Mérito por haber abierto la tendencia a lo que ella llamó la "profundización del contenido", lo cual equivalía a la apertura a un acercamiento subjetivo de los temas. Hay que reconocer que en esos años la primera edición de este ejemplar fue un verdadero riesgo que solo podía realizar Lilia Ramos, por su admiración y hasta devoción al talento de su amiga. Rima de Vallbona

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

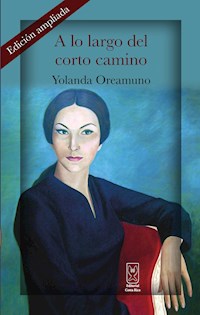

Yolanda Oreamuno

A lo largo del corto camino

Edición ampliada

Primera parteEnsayos, crítica, comentarios

Para Revenar, no para Max Jiménez

No escribo esto para el amigo que me tendió su mano cuando la pude necesitar, no para mi incertidumbre de libertad que siempre encontró el hueco necesario dentro de su amistad. No es para el amigo, ni para su voz de la cual ya he hablado, porque ha sonado cariñosa y comprensiva, es para Revenar. El libro que no necesita la voz de Max, caliente y persuasiva. Revenar casi lo ha echado a un lado, para vivir solito.

Ha llegado una mañana cuando hacía un poco de sol, y lo estaba esperando, sobre la cama, muy para mí, muy para cada uno de nosotros. No he necesitado tampoco leerle entero, ni he tenido tiempo, porque el libro vino como un rayo de sol, es todo nuevo, todo franco y todo bueno.

Revenar no hace figuras deslumbrantes que hagan pensar en cerebros excepcionales o en sensibilidades enfermas. Es como un abrazo de esos dados en golpe de espaldas, que esfonda convencionalismos y hace reventar lágrimas; un abrazo de mano pesada, de dedos chatos, de manos que hacen pozo para el llanto y almohada para la cabeza.

Es un trabajo de obrero tosco, reventón, no tiene pulimento de pensamiento reventado a la fuerza, es muy gritón a veces, a veces también da un empujón en la vida y pasa como esas personas que llevan proa de buque guerrero en la frente. Una proa limpia, sin dibujos, sin estilizaciones, una proa de línea pura, una recta sobre su propio y muy propio equilibrio.

Lo he querido inmediatamente. Max Jiménez probablemente necesita un comentador más versado que yo para su libro, pero no es para Max Jiménez que escribo, es que este libro que vino a mi cama como un rayo de sol, me ha hecho escribir esto y pensar mucho más.

Es aquello de estar enhebrado; sentirse untado de una costra de buenos modales y ver sobre una mesa bordada de cosas incomibles y elegantes, un pedazo de pan blanco y un vaso de agua clara, para la sed de cosas buenas, y para el hambre de cosas francas.

Y luego sus maderas, cariñosas, que yo he visto muchas veces reventar trabajosamente de sus manos de obrero, han ido saliendo lentamente en un parto dificultoso, chorreando por la punta, unas veces aguda, otras chata de sus instrumentos de trabajo bajo el cerebro del hueco de su mano. No son plumas ni pinceles, ni cinceles de grabados de joyas, son en esas manos: un arado, una pala, un machete, que iba dejando sobre la tierra blanca de los cuadritos de madera de café, trillos para el grano, arroyitos de agua pura, charquitos de barro, caminitos que van haciendo así... así... en la madera suave; lumbreritas de luna, y sobre la mesa, un montoncito que cabe en el hueco de esa mano obrera, de colochitos tiernos del diminuto aserradero. Revenar no quiere cantar civilizaciones heredadas o agradecer mendrugos del progreso ajeno. Revenar es huraño como un caballo cerrero, duro como el árbol que no se deja cortar, necio como el repetirse de las mareas, tosco a veces como la cabaña del campesino, pero para los que lo queremos, se dará como una yegua joven y se dejará tocar, y nos guiará la mano.

Y hay una cosa que no sabe Max Jiménez, pero que sí sabe Revenar: que con él viene un poeta nuevo y bueno, mucho más bueno que todos los envenenados poetas españoles, y mucho más bueno que todos los poetas que quieren serlo y no lo son, y mucho más bueno que los que creen ser mucho más buenos.

Santiago de Chile, noviembre de 1936.

De Repertorio Americano.

El ambiente tico y los mitos tropicales

Si usted es extranjero y llega a Costa Rica, hay desde el muelle de entrada un gran culpable que se cierne sobre el país y al que se le achaca todo lo malo que sucede... y que mucho: es el “ambiente”. Las culpas, la estación de San José, son relativamente pequeñas: la lentitud de los mozos, lo sucio de comida, las frecuentes paradas en las estaciones rurales, los precios y la atención. Pero eso, en realidad, no justifica la negra reputación que tiene “el ambiente”.

Solo se descubren sus verdaderos y grandes pecados cuando el extranjero inquieto, ya un poco familiarizado, se atreve a buscar la parada de la calle central para un poco de charla bajo el Diario de Costa Rica, o si ya más experto, nos busca a los “intelectuales” para un palique de ribetes literarios. Entonces sí. Soltamos todo. Aparecen y menudean los delitos y nosotros, nuestra inercia y nuestra incapacidad, quedan ampliamente justificados. La culpa la tiene el “ambiente”.

Esa palabra vaga e imprecisa adquiere en Costa Rica (no sé si en el resto de América) una significación diferente de la que le dan el diccionario, la terminología corriente o las necesidades diarias.

El ambiente puede ser: azul en el Mediterráneo, agitado y violento en los Estados Unidos, colorista en México, sadista en Turquía, rococó en el Japón (que por culpa de la propaganda es actualmente el heredero legítimo del bastardo rococó). En Costa Rica es negro.

Yo entiendo por ambiente, en términos generales, la atmósfera vaga pero definitiva que van haciendo las costumbres familiares, el vocabulario de todos los días, la política local, el modo de vivir y la manera de pensar (que frecuentemente son antípodas). Pero no niego la realidad de su influencia ni su vasto radio de acción.

En Costa Rica esas acepciones no valen. “El ambiente” es una cosa muy grande, muy poderosa y muy odiada que no deja hacer nada, que enturbia las mejores intenciones, que tuerce la vocación de las gentes, que aborta las grandes ideas antes de su concepción y que nos mantiene mano sobre mano esperando siempre algo sensacional que venga a barrer esa sombra tenebrosa y fatídica.

Pero si queremos ser realmente honrados y consecuentes con nuestro objetivismo, debemos reconocer que esa posición de cómodo estatismo es nuestra culpa, que “el ambiente” lo llevamos dentro de nosotros mismos y que somos nosotros los que lo hacemos, lo especulamos y lo mantenemos. No niega lo anterior, que haya una especie de influencia, en cualquier momento superable, que viene desde la mediocridad de la cuna, la mediocridad de nuestra economía y de nuestra política. Lo que yo niego es que el término sea justo y que los cargos estén bien enrostrados.

Dos son los cargos que, con caracteres de enfermedad nacional, sí merecen un estudio serio: la ausencia casi absoluta de espíritu de lucha, y la deliberada ignorancia hacia cualquier peligroso valor que en un momento dado conmueva o pueda conmover nuestro quietismo.

EI espíritu antiagresivo se manifiesta en un miedo campesino a lo grande y en un gusto esporádico por lo pequeño; la deliberada ignorancia actúa con un simple procedimiento eliminativo, no de los malos para dejar al eficiente, sino de los peligrosos eficientes para dejar al apócrifo e inofensivo.

La culpa de todo esto viene de viejo... Nuestro pueblo no se ha hecho a sí propio: la civilización le vino como un regalo y la cultura continúa llegando como un producto de importación que todavía sufre impuestos prohibitivos. Heredamos la civilización europea como un capital que manos extrañas hicieron, manos extrañas que vinieron en plan de explotación, nunca con la intención de afincar, y que si afincaron fue como parásitos porque no había mucho que explorar. En vez de ser una expoliación rápida de amplios rendimientos, nuestra conquista fue un lento negocio burgués a largo plazo y con poco capital. Nos han quedado como lacras la ausencia total de sangre corajuda que dejaron regada en otras tierras los audaces españoles de látigo y espada y la mediocridad del negocio pequeño, sin peligros y sin grandes ganancias. Con un poco de cosquilleo morboso nos lanzamos, siempre apoyados en la timidez y la posibilidad de volver atrás, hacia lo viable que no presenta grandes riesgos; conseguimos no sin algunas dificultades estar a la moda, pero lo estamos. Cometemos todos los días infinitesimales pecados que se corrigen con un más pequeño arrepentimiento y con una recaída en otro pequeño pecado a la moda. La reincidencia constante no empaña nuestra inmaculada honradez, y podemos usar voz tonante para acusar los grandes pecados de los grandes países, que no padecemos.

Hasta el paisaje es cómplice de nuestra sicología. Se acabaron al norte los grandes acantilados en donde el agua puja mugiente todos los días, los inmensos desiertos arenosos y hostiles, los pavorosos fríos; y hasta la inclemencia tropical no nos pertenece del todo. Nuestro paisaje es un cromo. Un cromo delicadamente lindo. La casita se recuesta aperezada en el potrero, el maizal o el cafetal; es limpia como un ajito; el árbol está siempre verde, y no hay ni molestos deslindes entre verano e invierno, que nos hagan pensar seriamente en climatología. No sufrimos pavorosas sequías ni inmensas inundaciones. Las montañas son siempre desesperadamente azules; octubre y enero son jugosos en humus fertilizantes; hay tierra bastante (y bastante mal repartida) sin que este paréntesis afecte en forma seria nuestra beatífica tranquilidad. La casita pintada de blanco, con las tejas muy rojas, y una franja azul furioso a la altura de las ventanas, continúa suavemente aperezada en un romántico amor interminable con el campo siempre verde y el arroyo nunca seco. El concepto de lo grandioso, de lo inmenso, la sensación de pavor primitivo, mueren con el paisaje desmesurado muy al Norte y aquí, en cambio, el miedo salvaje se convierte en simple precaución. Solo más al Sur, en cambio, ya en la costa peruana, recuerdo que comienza nuevamente la sensación de aridez, de impotencia ante la naturaleza, de lucha recia y viril con lo imprevisto.

Esta no necesidad de lucha trae como consecuencia un deseo de no provocarla, de rehuirla. Preferimos no hacer frente: abstencionismo. Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No!... Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se le coloca a la altura conveniente. Si usted escribe hoy un artículo fuerte y asusta con ello a la crítica, y es tan necio para mantener el tono en el siguiente; si ayer apareció en la primera página de los diarios a grandes titulares, mañana aparecerá delicadamente colocado en la página literaria, pasado mañana en la sección deportiva, y si prosigue, llegará a ocupar un sitio en la página social... Rápidamente, sin pleito ni molestias, usted está silenciado. Ni el sensacionalismo periodístico nos gusta.

Costa Rica acogedora recibe con los brazos abiertos a los emigrados políticos de toda América, a las víctimas de “X” o “Z” tiranía. Los periodistas le hacen una visita, le toman el pulso, y si ven que el señor insiste en su innata rebeldía, se le ignora suavemente, y suavemente también pasa al anonimato definitivo. Grandes figuras políticas, literarias, revolucionarias y demagógicas han pasado tiempos de destierro en Costa Rica, y de su estada no existe más... que el nombre en las listas de inmigración.

Además de la ignorancia deliberada y entrenada (diría yo), conocemos las sutiles vertebraciones del choteo. El choteo es un arma blanca, ¡blanca como una camelia!, que se puede portar sin licencia y se puede esgrimir sin responsabilidad. Tiene finísimos ribetes líricos, de agudo ingenio; sirve para demostrar habilidad, para aparecer perito, para ser oportuno, filosófico y erudito. Afecta características distintas: es empirismo sociológico, y empirismo freudiano. Además, contra tan fina y elegante arma no hay defensa. Usted la encuentra esperándole en la boca de su mejor amigo, en la mano de su colaborador, en el periódico matutino y en el vespertino; en todas partes. Y lo que es más: usted es corajudo, sutil y llama “al pan, pan y al vino, vino” si la sabe usar con acierto. Tiene la ventaja indudable de que usted no necesita respetar a nada ni a nadie, y que no se requiere mayor profundidad para su ejercicio. Creo que es el único tecnicismo verdadero de que podemos alardear, y sus “profesionales”, los solos expertos en que abundamos.

Llegando a este recodo, nos encontramos con los “mitos tropicales”. Costa Rica, la desgraciada Costa Rica violada por las agencias de turismo, tiene tres cosas importantes: mujeres bonitas, color y demoperfectocracia, en estricto orden propagandístico. La belleza de las mujeres gira proliferándose en la imaginación del turista “Kodak”: bellas piernas, ojos negros, cuerpos morenos, bocas deliciosas... El color, o color local, comprende: negros con la piel tirante y sudosa, doblados inverosímilmente sobre los surcos abiertos, indios que practican extraños ritos criollo-medievales, sol permanente, cero lluvia (que no es lo mismo que lluvia bajo cero), y palmeras, muchas palmeras..., tantas y tan visibles, que sean un objetivo fácil hasta para el más inexperto de los fotógrafos amateur. La demoperfectocracia es un poco más complicada y sutil: el Presidente se pasea sin guardia por las calles, da la mano a cualquier ciudadano anónimo, y concede reportajes a los periódicos todos los días, sin que por ello los periódicos se vean obligados a hacer tirajes especiales.

Desmintiendo a las agencias de turismo y a los creadores de esos lucrativos “mitos tropicales”, yo diré la verdad a los extraños: en Costa Rica las mujeres son bonitas, demasiado bonitas... (puede continuarse usando para la propaganda); indios, hay unos tres mil que viven en el interior de la República, no conservan ritos exóticos, y, aunque algunos hablan dialecto, todos hablan español; llueve nueve meses al año de la manera más desesperante del mundo (lo cual está reñido, como se podrá ver, con el sol permanentemente y “la eterna primavera”); hay calor en la costa en abundancia y los paisajes se prestan para pintores, postales a la familia y para las solteronas soñadoras (puede seguirse usando para la propaganda con las correcciones señaladas); democracia perfecta no tenemos ni hemos tenido nunca (no puede usarse de todo punto para la propaganda).

Sin entrar en un análisis más profundo de nuestra democracia “tica” (que es bien distinta de la democracia en sí), quiero anotar que existen dos conceptos antagónicos de democracia, como también dos formas de vivirla. La democracia activa, en movimiento, en evolución, y la democracia pasiva en la Carta Fundamental de la República. Nosotros tenemos la segunda. Hay asimismo dos formas de vivirla; una (para nosotros hasta la fecha en futuro), poniéndola en práctica con todo el mundo, sin distingos de categorías sociales, económicas o políticas, y la otra autoaplicada sin razonamiento. Vivimos la segunda y cantamos la primera en el Himno Nacional. Con el agravante de que frecuentemente procedemos como si viviéramos en una democracia efectiva, actuando con la libertad que esto significa, y cuando tal hacemos, recibimos una discreta llamada de atención que nos pone a dudar de la Carta Fundamental de la República.

Este proceder degenera en una visible mala educación y en una absoluta o casi absoluta falta de responsabilidad. Actuamos para nosotros mismos y muy a menudo no tenemos ni la primaria idea simplista de la projimidad; falta cohesión, nexo sufrido y trabajado; falta colectividad. El representante máximo de esta tendencia nefasta es un tipo que se podría llamar “talento local”. El “talento local” se prodiga, discute en los corrillos, siempre está en secretos y nunca probados contactos con las fuentes oficiales de noticias políticas, es sabelotodo, especulador y chismoso. Está un poco en la frente de casi todos nuestros grandes políticos y un mucho en el alma del tipo popular. Sería inofensivo, si no le faltase, como antes anotara, el simplista sentido de projimidad y si no adoleciera de la falta de considerar nuestro mundillo, nuestra política y nuestra economía, centros aislados del centro del universo, entidades aparte flotantes en el éter, y si no llevara su virus hasta contaminar esa política, ese mundo y esa economía que empequeñece.

Contra todo esto, la reacción viene, se la siente pujar incierta y tomando rumbos a veces pueriles. Tratamos ya de encauzar nuestra vitalidad muda, a-selectiva, pero no muerta, y salta el músculo vital adormecido por los primeros caminos vírgenes y fáciles. De ahí la rebusca del folclore. Nos descubrimos con deleite atavismos raciales, con la misma fruición que una niña de catorce años ve sus pechos crecer; el cancionero típico revienta como un pájaro enjaulado, copiando a ratos cantos ajenos; se cierran las puertas, tenazmente, a la salida furtiva de los cacharros indígenas; se comienza a estudiar el regocijo del pueblo (sin preocuparse mucho todavía por su dolor); se respeta más el vocabulario campesino y arrumbamos empezando a andar.

Por ese camino de lucha contra nuestra inercia patológica o adquirida, se hace esta fácilmente superable; por la sensibilidad abierta y simplista, se adquiere la veracidad del paisaje, y allí en el paisaje y en el hombre en conjunción de dolor y movimiento, lo autóctono nos llama. Es un camino. Hay muchos abiertos en perspectiva.

Los errores, los pecados evolutivos e inevitables de todo paso adelante, aterran nuestra no-agresividad y el puritano que llevamos dentro, se estremece ante el pecado capital, el pecado fundamental y decisivo de la entrega al futuro. Los países no nacen con pecados originales como los hombres, pero los han de cometer para ir adelante.

Costa Rica descubre su pubertad, su sexo virgen tiembla, y el futuro la llama para convertirla en una pecadora, auténtica y original.

De Repertorio Americano, 1938.

“Mi mujer y mi monte”

Tengo derechos adquiridos en el descubrimiento de “Mi mujer y mi monte”. Puede que tanto leerlo se haya perdido el calor de la impresión original, siempre en mí un tanto fanática, para dejar paso a una valorización más serena, más fría y más sana. Vaya lo uno por lo otro.

Cuando lo cogí por la primera vez –unas cuantas páginas no más, traducidas por don Joaquín–, la impresión fue desbocada y loca. Lo que entonces pude decir de ese cuento que me encantara, fue simplemente sentido, y digo simplemente porque aunque entre nosotros es costumbre hablar de lo que sentimos sin pensar si lo sabemos, esa opinión que se alza, cae luego falta de envergadura.

“Mi mujer y mi monte”, que merece, no por su tamaño sino por su significado, comentario, es un cuento de tierras exóticas, que dichosamente para nosotros no han sido descubiertas por el turismo internacional, que muy difícilmente se descalza, se moja y se empuerca tras una veta de ese nuevo romanticismo burgués que en vez de buscar emociones idealistas, se embarca tras un objetivo fotográfico. Si insistimos en ver eso, o si permitimos que un francés supercerebral nos descubra en el corazón de nuestra selva todavía ignorada y a través de un cuento, exotismos raciales, no vale la pena que conozcamos a Socorro, ni que desnudemos a Cristina, “que se acuesta a la orilla del sendero por un colón”. Es inevitable que a pesar de lo que tenga de novedoso para nosotros saber cosas de los indios, y más que eso, conocer que los tenemos, sentiremos rubor de tantas cosas “oscuras” y pensaremos en catequizar puritanamente a toda esa gente que vive feliz, ignorada de los moralizadores.

Prevengo: para que Socorro asome su cara de venada asustadiza por la puerta del rancho; para que su padre nos enseñe sus mañas de abogado de experiencia, y para que Cristina “se deje”, tenemos que llegar como George Vidal, con las manos vacías, sin textos de enseñanza, y debemos colgar del primer bejuco en el camino nuestra civilización, que una vez más, me permito poner en duda. Y es muy triste decirlo: hay que empuercarse; los caminos para llegar a su rancho están llenos de barro, los caballos se van hasta la panza y llueve cerrado.

Si logramos ir, primero: sin afán sensacionalista; segundo: sin afán catequizante; y tercero: desnudos, no a enseñar sino a aprender, entonces vamos.

Vamos a conocer de verdad a nuestra gente de monte adentro. A ver lo delicioso y transparente del cristal con que por primera vez se ve a la gente oscura y descalza que nos hemos empeñado en mirar empapada de color, ardiente sol local y absolutamente desconectada de su medio. Porque no vale que se hable de “vos”, se pinten tropicalismos, que se haga rusticismo, cuando para lograr el acierto literario la imaginación ajena cotizó la frase, cuando el campesino adobado que hasta ahora conocemos es una pura delectación imaginativa, muy loable pero muy mentirosa, del que lo pintó.

Y esa, la falta de intención del cuentista que no “quiso” deliberadamente nada, que no pretendió forjar, ni moldear (la vieja manía de moldear que ve en toda parte arcilla blanda para sus creaciones), esa, es la única y maravillosa maravilla de este cuento.

Y sale una Socorro sin pretensiones matrimoniales, que, y en honor a lo estricto de la terminología usada por Vidal, “una noche, ante la tempestad y el bosque umbrío le tocó ser mi esposa”. Le tocó; ahí no hay destino, ni futuro, ni fatalidad. Simplemente, ¿se quiere algo más sencillo?, le tocó ser la esposa. Ante la simplicidad de Socorro mueren en bajamar todos los códigos sociales; no se planean deliberadas intenciones, ni se lamentan deslices condicionados por estados de “ánimo” preparando el pleito que rehabilite con sanciones económicas ante la sociedad civilizada, siempre ávida de esta clase de altos en el camino de su comodidad y siempre dispuesta a rectificar un juicio cuando la transacción económica tiende el puente. Entonces ella es la pobrecita, y él es el caballero. Si no hay esa clase de reivindicativo, ella es la prostituta y él, el Don Juan ejerciendo su risueña y dudosa posición de vencedor afortunado. Pero Socorro no necesita que la disculpen, porque no tuvo ulteriores propósitos; le tocó y está de ello orgullosa. Y asume sus responsabilidades con la misma serenidad, sin pensarlo siquiera, con que entregó “las ancas y el sexo”.

¿No es cierto que está muy lejos Socorro de la “concha” sofisticada que hemos conocido, buscando vengadores en la tierra y consuelos fuera de ella?

¡Y el padre de Socorro! “Dos palabras le entran y le vuelven a salir de la boca: la honradez, señores, Dios, señores...”. ¿Qué más pedimos por lo general a nuestros abogados, o mejor dicho, qué más conseguimos de ellos? Es ese un código sin artículos numerosos, pero es un código. Es todo lo que puede asimilar el campesino de la politiquería que le servimos y con la única que va a las mesas electorales. Pero el padre de Socorro siquiera cura las heridas de serpientes venenosas…

Cuando dos machetes se alzan frente a un santo con candelas y lazos de colores, por cualquier falda en revuelo o porque sí, nadie se interpone con nuevas morales ni hay desfacedores de entuertos. Se dicen dos palabras que aplazan el encuentro para la madrugada, que tal vez con su hielo enfríe el calor de la contienda; y si llega la madrugada y las manos buscan las hojas, ahí está el monte con las suyas para tapar al caído y lavarle la frente al que pudo volver. Posiblemente no hubo: “¿Me perdonás si te mato?”.

Si cualquiera de los tipos de “Mi mujer y mi monte” supiera leer, que no saben, se reconocería bebido en esas páginas sabrosas y brillantes. Resulta extraño que un francés como George Vidal, con un cuento escrito en francés, viniera desde allá, desde tan lejos, saturado de otra civilización, que tan brillantemente supo dejar con su sombrero a la entrada del monte, a decirnos en palabras claras de sonoridad desconocida, pero que son nuestras, que manejamos todos los días sin escucharlas, lo que es nuestra gente de más allá de los caminos pavimentados. Yo acepto la lección y estoy agradecida. Y si alguna vez quisiera decirme a mí misma algo sincero, que agradara lo íntimo de mi feminidad, quisiera poder decir “Socorro y yo”. En dos mundos distintos, más cerrado el mío, se mide por calles, mientras el de ella por horizontes; acaso ella tiene cercas de alambre o cortinas de árboles, mientras yo paredes de cemento armado; con un ritmo diferente, ella soles y yo relojes, ¡pero quisiera poder decir “Socorro y yo”!

Y con una nueva desilusión para el que lee, como yo creo que no se debe leer “Mi mujer y mi monte”, este delicioso cuento americano no tiene moraleja. Termina como la tarde, sin tragedias, no ha hecho parábola de proyecciones infinitas, pero está siempre prometiendo amaneceres.

San José, julio de 1938.

El último Max Jiménez ante la indiferencia nacional

Desde París nos ha llegado, a mí como a algunos otros hipotéticos interesados en cuestiones artísticas, un pequeño librito con ocho reproducciones de Max Jiménez, abierto por un comentario fríamente cerebral de un buen crítico de arte francés. Corresponde a la reciente exposición que Max hiciera en París de sus obras pictóricas.

Supongo que habrán circulado numerosos ejemplares de este folleto entre las gentes que en Costa Rica, por afinidades artísticas o amistosas con el pintor, consideró él habrían de sentirse interesadas hacia esta manifestación de un artista nacional ante la crítica, que imagino severa, del público europeo. Pero no pasa de simple suposición afirmar el hecho. Hace ya sus semanas que el folleto llegó a mis manos, e inútilmente he esperado un comentario, favorable o adverso, sobre el asunto. Solamente una lacónica traducción del prólogo en francés a que antes hago referencia, con la reproducción de uno de los cuadros, apareció en un diario de aquí, sin comentario personal, crítico o amistoso de ninguna índole. Parecía el simple cumplimiento de una formalidad periodística.

Max Jiménez hace bien en ir a buscar a otros sitios gente a quien mostrarle su dación artística, ya que la mayoría de los nuestros, por inamovible indiferencia nacional, o por las mediocres rencillas de pantano que infestan el ambiente, consideran desvalorizada su granítica dignidad en darse por simplemente enterados.

Si por razones de desconocimiento técnico o por temor a verme señalada como la persona que ha de romper la estudiada pasividad que anoto, hubiera de callar mi sorpresa y mi desconcierto, prefiero someterme a la doble admonición silenciosa del “círculo artístico” nacional, y decir, bueno o malo, lo que pienso de tal actitud y de Max Jiménez.

Realmente, como antes he apuntado, no puedo hacerle a Max un elogio o una crítica de autoridad en la materia; pero sí debo y quiero poner ante su obra un comentario cordial.

Dos son los cuadros que señalé a don Joaquín García Monge –la única persona que en todo momento a través de tantos años y ante tantas cosas ha mantenido una actitud de ponderación y receptividad– como destacados positivamente en el conjunto.

Una mujer que lentamente parece llevarse en brazos a sí misma. El gesto cansado, la mirada suave con un tono de triste embrutecimiento, mira hacia donde no ve, desde un silla junto al cuadro de luz de la ventana. Los brazos y las manos, enormes, absorben la humanidad total de la figura. Ni las piernas qué se adivinan descontinuadas entre los pliegues del vestido, ni las caderas pobres, ni el gesto final de abandono al cansancio, consiguen robarle a los brazos la cantidad de gesto que sintetizan. Solo mediante una observación atenta, se logran percibir otros detalles: la corbata en el vestido como un lejano reconocimiento a una civilización formal, el injerto de una cabeza que sin duda alguna piensa con enorme dificultad, la ausencia del factor sexo –que constituye a través de toda la obra artística de Max Jiménez un factor hipertrofiado y obsesionante–, el sello de interior doméstico que aumenta la pasividad de la mujer... Todo está diluido en los brazos y las manos.

Solo hay un detalle que se salva; una maceta con una plantita en el marco de la ventana. Es el último punto de contacto con la realidad, en el cual hay que apoyarse familiarmente para entender el por qué y el cómo de la consecución artística, que indudablemente existe en este cuadro. Con una gran sensación de consuelo se recuerda la maceta que vemos sin ver en todas partes, la maceta donde ponen su agua y su cariño tantas gentes anónimas; hasta en mi casa debe de haber alguna que nunca he observado. Al cuadro se llega por las manos y se sale por la ventana: es la única posibilidad de evasión que queda...

Al otro cuadro señalado por mí, no quiero hacerle largo comentario. Precisamente por simple, por inteligible, lo escogí. Es un grupo para todo el mundo, en el cual, sin dificultades asimilativas, pueden encontrarse viento, empuje colaboración, agresividad, salud. Hasta merece esas observaciones ambiguas que la gente “entendida” –que no entiende– tiene para tal ocasión: está conseguido, dirían. Yo, sin “entender”, ratifico en otro color sensacional la afirmación, y añado que la vibración popular del motivo constituye, a mi entender, la médula espinal de esta obra.

Los ocho cuadros justifican –y yo la hice también– la crítica general de falta de contacto con nosotros, con nuestros problemas, con el ambiente y el país de origen de Max Jiménez. En principio cabe rotundamente esta aseveración. Cuba y sus pintores y artistas, ambientes culturales diferentes a este, otros climas y distintos modos, se adivinan en íntima conjunción con el pintor. Pero sugiero yo: ¿la indiferencia que hoy se manifiesta como una constante de nuestra idiosincrasia, y que ha seguido a Max en su gradación temperamental, sin haber conseguido este rozar un solo momento la seca epidermis local, no justifican, siquiera en una mínima parte, que otros valores sustituyan a los nuestros en la corporización de su obra artística?

Hay sí, en todo él y en sus múltiples trabajos, un clímax permanente de bohemia enfermiza que ha restado, en forma indubitable para mí, vigor intrínseco a Max Jiménez. Ha ambulado, desde que yo lo conozco, innúmeros caminos: el verso, la novela, el ensayo, el grabado en madera, la escultura, hasta la fotografía. Hoy la pintura. De ahí que yo diga “el último Max Jiménez”. El éxito, que ensaya ante él posturas de entrega, se desvía ante el desaliento, el infinito buscar de Max Jiménez, sus manos, que se endurecen luchando con la piedra y que empiezan a adquirir sabiduría maestra, han de ablandarse de nuevo para coger el pincel; la mente orientada en proa al sendero poético, desfallece dentro de un cuarto oscuro donde Max, escabullidizo, revela mecánicamente negativos fotográficos. Cada nuevo rumbo significa un paralelo abandono de la línea en que ya su mente, su habilidad y su sensibilidad se habían enfocado. ¿Es esto o no susceptible de modificar la intensidad constructiva de un artista? Yo estimo que sí lo es.

Y haciéndole crítica aún más sincera. Se dice también aquí, que Max Jiménez busca deliberadamente el elogio, y a veces que hasta lo paga. Es cierto que lo necesita, como cualquier ser humano, y que lo busca también es verdad. Pero las razones de tal actitud no se han de encontrar únicamente en él, pues en parte nos toca a todos, ya que si no se le hubiese negado la cordialidad y la atención que lo justiprecian (como hoy se le niegan) su actitud, a veces poco serena, sería mesurada y estable. La autocrítica no se impone en él, por lógica desviación ante el complejo múltiple que se le ha interpuesto para que llegue a sentir, en humano, como sin importancia tales actitudes.

Tocado por el tema, y en generalización aparte, surge ante mí la conclusión a que he llegado y que, dado lo repetido de su aparición –sobre todo en los últimos tiempos–, no me dejará resquicio de duda salvadora. En Costa Rica es necesario morirse para recoger el reconocimiento póstumo de este pueblo desdeñoso y pasivo. O, caso de tenerse mucha impaciencia en la cosecha, basta convertirse en personificación de la academia fósil de otro tiempo, sin renovación vital de ninguna índole, para que el vaho tibio del agradecimiento nacional cubra como un incienso el pedestal de la viviente estatua consagrada.

Y yendo de nuevo a Max Jiménez, se dirá que le he hecho el elogio, y como hacérselo –sea este justo o no– se considera pecado, confieso el delito y sacudo de una vez por todas la pedante indiferencia que sí sería a mi juicio pequeña y cobarde.

Ya una vez le di a Max las gracias por un libro que me enviara haciéndole un comentario espontáneo. Repito el gesto, para él y en nombre de la modorra ciudadana, a fin de que le llegue un apretón de manos costarricenses con calor y sin mentiras hasta donde esté.