Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

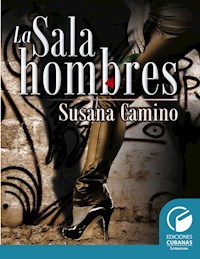

"Mis primas y yo, somos bien conocidas en Santiago. Con los años, hemos ganado cada una un apodo que nos ha marcado hasta hoy. Estela La Pagahombres, Yudi La Dura, Cecilia La Perdida yo, Miriam La Salahombres. Estela se ha entretenido pagando chulos, a Yudi no le gusta andar con paños tibios y le da el pecho con valor a cualquier problema, Cecilia se entregaba solo por interés para escalar socialmente. En mi caso, los hombres que a mí se arriman no tienen un final feliz, de ahí lo de La Salahombres". La historia de esta novela, muy bien hilvanados cada uno de los hilos de su trama, con un Ienguaje coloquial, pero no chabacano, donde se van descubriendo a través de los hechos y las acciones de sus personajes todo el mundo marginal de una ciudad sin nombre, pues situaciones como las narradas también se dan en otras ciudades de la Cuba contemporánea, los negocios ilícitos, robos, drogas, y todo lo que este submundo trae consigo de violencia, prostitución, juegos, en el vicio desmedido de entes con mentalidad mezquina, quienes se creen inalcanzables y la vida los devuelve a la realidad

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La Salahombres

Susana Camino

Novela

Edición y corrección: Bertha Hernández López

Emplane versión impresa: Yuliett Marín Vidiaux

Diseño de cubierta:Rafael Lago Sarichev

Conversión e-book: Rafael Lago Sarichev

© Susana Camino, 2018

© Sobre la presente edición:

Ediciones Cubanas, 2018

ISBN 9789593140157

Sin la autorización de la Editorial

queda prohibido todo tipo de reproducción

o distribución del contenido.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Ediciones Cubanas, ARTEX

5ta. ave., esq. a 94, Miramar, Playa, Cuba

E-mail: [email protected]

Telf: (53-7) 204 5492, 204 3586, 204 4132

La Habana 1970. Narradora, periodista y poeta. Miembro de la UNEAC. Tiene publicadas las novelas La salahombres (Ediciones Extramuros, La Habana, 2015); Miriam (Deutsche Literaturgesellschaft Berlin, 2016); Der Liebhaber von Stammheim (Deutsche Literaturgesellschaft Berlin, 2018), Cóctel de Habaneras (Ediciones Cubanas, La Habana, 2018), y el poemario Entre dos mundos (Edition Camino, 2018). Fundó Edition Camino, su editorial en 2018.

A mi Caridad del Cobre,

Patrona de Cuba.

Mi agradecimiento para La Dura, por ayudarme a conocer

más a Santiago de Cuba, y a mi amiga Susana García

Amorós, por su dedicación y paciencia.

NADIE ME ENTIENDE

En la tierra donde sale el sol la gente es más caliente y decidida. Eso me pasa a mí, soy santiaguera y, como dice el dicho, de pura cepa. Nací en Santiago de Cuba y en Santiago de Cuba me muero.

Mi vida ha sido hasta hoy un hervidero, me he equivocado muchas veces, es verdad, pero he seguido adelante a mi manera. He tratado de no depender de nadie para que nadie dependa de mí. Así ha sido y he logrado escapar de todas. Donde no me gusta estar no estoy y la gente que esté a mi lado tiene que hacerme sentir bien si no, se va. Nunca me ha interesado saber qué piensan de mí los demás, voy a lo mío, a lo que me interesa y lucho por lo que quiero sin importarme el tamaño del obstáculo. Preparo bien mis estrategias, eso lo aprendí en la calle.

Viví con mis padres en una casa de vecindad desde que me trajeron al mundo en Zamorana. Era una vieja casa de madera con techo de guano, convertida, años después, en una casa de cemento con techo de zinc en un proceso que duró casi quince años de trabajo. La casa era de mi abuelo paterno quien había dado el permiso a la numerosa familia para arreglarla con la condición de que no se gastara mucho dinero. De ella nos tocó una partecita del patio para tender la ropa y un cuarto para los tres. «¡Miriam, me tienes jodida con tus andanzas y tu falta de consideración, mira que pronto llega tu padre y quiero tenerlo todo limpio y recogido!». A mamá lo único que le preocupaba era mantener su matrimonio, entraba en pánico solo de imaginarse que mi padre la abandonara. A pesar de la edad, su pequeña estatura, su cara bonita y su cuerpo de guitarra la hacían parecer más joven. Era buena mujer, pero como madre le faltó el amor que le sobraba para darle a mi papá.

Mi padre era un negro apuesto, fiestero y muy mujeriego. La maltrataba con frecuencia y yo sufría al mirar la inflamación en su rostro, pero más me dolía su mentira ante la familia, pues prefería ocultar los maltratos a que él se fuera de la casa.

Una noche que fuimos al teatro Heredia para ver una función de danza folclórica, fue la primera vez y la última. Es un lugar fino, me gustaron mucho las paredes fuertes y muy altas, tenía una galería de arte, un bar, un restaurante y un área para bailar. Disfrutábamos del movimiento de los bailarines con sus cuerpos casi perfectos, representando a las deidades Oyá, Changó y Yemayá. Esa noche hubiera sido perfecta si no hubiéramos visto a mi padre levantarse de un asiento dos filas delante de la nuestra, pasaron muchas ideas por mi mente y me preocupó lo que podría ocurrir a partir de ese momento en adelante. Miré a mi madre y entristecí ante la amargura reflejada en su rostro, inmediatamente sus lágrimas aparecieron y sus suspiros y sollozos comenzaron a escucharse. Ya terminaba la función, traté de consolarla y la recosté a mi hombro. Al salir, buscamos con discreción a mi padre y seguimos sus movimientos. Lo acompañaba una mujer más joven, a quien abrazó y besó con cara de satisfacción. Realmente fue confuso ese segundo espectáculo para el cual no estábamos preparadas: mi madre se mordía los labios para no gritar. Se separó de mí y se dirigió hacia él lanzándole un escupitajo a la cara, su acompañante sacó sin inmutarse un pañuelito de su bolso y lo limpió con ternura. Luego tomaron el primer taxi que apareció, sin importarles los comentarios cercanos desaparecieron sin decir palabra.

A la mañana del siguiente día, me extrañó no escuchar a mi madre en la cocinita con el ajetreo cotidiano del café para el desayuno. Desde la cama, me viré y la busqué por todo el cuarto: estaba tirada en el piso y con las venas cortadas. Mis gritos se escucharon en casi toda la barriada, gracias a ello pude lograr que vinieran los vecinos y la llevaran al hospital. Allí estuve con ella durante más de diez días, velando por su estado de salud. En todo momento me preguntaba y me volvía a preguntar si para ser mujer había que soportar tantas ofensas, tantos maltratos, tanta mentira del hombre que dormía con una y saqué como conclusión que semejante vida no la quería para mí.

Mi padre no apareció por casa hasta después de dos meses, desde entonces, nunca he sufrido tanto. Él me dio una niñez miserable, pues crecí curándole las heridas a mamá, pero ella eligió seguir soportando aquella mancilla por mucho más tiempo. Por si fuera poco, ocurrieron actos que la humillaban mucho más y que se tramaron con mala intensión por las mujercitas que él tenía. A eso se le sumaban las repetidas borracheras y la desfachatez de mi padre para exigirle que lo atendiera.

Me fui de casa con Mario a los catorce años. Mi madre casi ni lo notó porque estaba atormentada con otra de las infidelidades de mi padre y no lo veía desde hacía tres noches.

En aquél tiempo yo estudiaba en la secundaria, en séptimo grado. Ya tenía la energía propia de una niña que comienza la etapa de la juventud y que quería conocer muchas cosas de la vida que no fueran solo lo que veía en su casa. Me gustaban el baile, la música y las fiestecitas. No era muy estudiosa, pero me atraían la Matemática, la Historia y la Biología humana, creo que me interesaron solo para aplicarlas en mi vida.

Amigas casi no tuve, andaba con mis tres primas y dos amiguitas que estaban en la escuela, todas mayores que yo. Con ellas aprendí a fumar y a tomar cerveza. A mediados del octavo grado, mis intereses fueron cambiando, ya casi no estudiaba, solo quería divertirme en el grupo, pronto aparecieron el Baby y Atila. Aquel había estudiado en la secundaria y la había dejado en el noveno grado, era el líder y novio de mi prima Cecilia. Atila estudiaba en el último año del tecnológico, era el novio de nuestra amiga Margarita. Con el grupo me escapaba con frecuencia y como mis padres no tenían tiempo para pasar por la escuela, yo aprovechaba para hacer de las mías. En una de esas escapadas conocí a Mario.

Mario llegó a mi vida justo en el momento que lo necesitaba, era un negro alto y flaco, dueño de una sonrisa que me provocaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía me enloquecía. Mario estudiaba en la misma aula de Atila pero, a diferencia de este, no terminó la escuela. Le gustaban mucho las fiestas y siempre tenía un lugar nuevo para invitarme el fin de semana. Sus visitas a mi escuela se iban haciendo cada vez más seguidas y nos empezamos a escapar una vez por semana hasta que se hizo un hábito. Un día que no había nadie en su casa nos metimos allí. «No, Mario, no quiero entrar». «Anda, mi negra, si tú sabes que yo te quiero. Mami, ven pa’cá y tú verás lo que te haré sentir —me hablaba al oído con aquella voz de trueno que me estremecía toda—. Mira, mi negra, vamos hacer una cosa: tú te acuestas en mi cama boca abajo y yo te hago cosquillas en la espalda, eso nada más», y me miró fijo como si me fuera a comer. Yo quería que me comiera. Me abrazó con sus largos brazos por la cintura, cogió mis caderas y mis nalgas y me besó con mucho deseo, poco a poco me quitó de encima todo lo que tenía y fuimos a la cama. Yo había tenido otros noviecitos, pero él fue mi primer hombre, me hizo sentir diferente, yo con tantos deseos de conocer nuevas cosas y Mario empecinado en enseñarme lo que tantas veces mi familia me alertó que no hiciera. «Oye, cierra bien las piernas. No te dejes engatusar. Mira que los hombres son fieras. Tú eres una señorita y tienes que cuidarte para un buen hombre». Pero es que mis tías y mi mamá estaban viviendo en otra época. «Viven en la época del paleolítico», decían mis primas y nos moríamos de la risa, sobre todo ellas que antes se habían acostado con sus novios.

La celebración de mis quince se estaba preparando desde que era muy chiquita, el dinero que se ahorraba salía de las costuras que hacía mi madre para la calle, de lo que se ganaba mi padre como zapatero y la ayuda de una tía de mi mamá que vivía en Estados Unidos. Ella mandaba paquetes de ropa, zapatos, cosméticos. El asunto era tener dinero para hacer una fiesta digna de una señorita.

El ceremonial de los quince años duraba varios días: primero el proceso de la modista para hacer toda la ropa que se iba a poner la niña en su día, después el arreglo del pelo y las manos. Todo se planificaba de forma para que la familia viviera momentos de felicidad. Había que alquilar trajes largos para las muchachas que bailarían en los quince, salón de fiesta, un fotógrafo y un joven que acompañara a la quinceañera en el vals. El cake se encargaba a la más renombrada dulcería del barrio. Se montaban tres panetelas una arriba de la otra soportadas por unos pisos de madera que armaban una pirámide y después se vestía con merengue, fantasía, grajea y otros de colores, formando diferentes figuras desde pozos, cestas, hasta jardines, con una muñequita vestida igual que la quinceañera que se colocaba en la punta de arriba del cake.

Por esto es que cuando decidí irme a vivir con Mario a su casa, mi familia se lamentaba: «Mira esta chiquita como ha estropeado su juventud, ya ni fiesta de quince va a poder tener. ¡Miriam, que voy a hacer con toda la tela que te he comprado para los quince!». Mis padres habían hecho muchos planes, hasta un viaje a La Habana. «¡Ay mamá, al carajo con todo eso!». Mandé a que vendieran toda esa porquería. ¡Qué manera de darme golpes la señora!, pero me puse dura para aguantar los palazos. En ese momento entró mi padre y aproveché para escaparme de tanta tortura y estuve buen tiempo sin visitar la casa, pues me juré que nunca más mami me pegaría.

En definitiva, el sueño de mi familia tampoco se cumplió con mis primas. Sin embargo, mientras ellas andaban con muchachos por ahí a escondidas, yo me fui con la verdad por delante: era la mujer de Mario.

Mis primas y yo, somos bien conocidas en Santiago. Con los años, hemos ganado cada una un apodo que nos ha marcado hasta hoy. Estela La Pagahombres, Yudi La Dura, Cecilia La Perdida y yo, Miriam La Salahombres. Estela se ha entretenido pagando chulos, a Yudi no le gusta andar con paños tibios y le da el pecho con valor a cualquier problema, Cecilia se entregaba solo por interés para escalar socialmente. En mi caso, los hombres que a mí se arriman no tienen un final feliz, de ahí lo de La Salahombres. Yudi y Cecilia llegaron a hacer una carrera universitaria. Yudi se lo propuso para demostrar que podía lograrlo todo. Pero, en cambio, Cecilia siempre quiso ser una gran ejecutiva, por eso cuando terminó su carrera negoció con uno de sus pretendientes un buen puesto en un hotel cinco estrellas, hasta que llegara el momento de lograr su gran sueño: vivir en Europa. Gracias a Cecilia reservábamos con frecuencia una nochecita cada una con su pareja. Pero bueno, ya para ese tiempo Mario no pudo disfrutar de esas oportunidades.

Uno de esos días en que me escapaba con Mario de la secundaria, Cecilia y el Baby nos invitaron a la playa, jugamos, comimos, fumamos y, sobre todo, tomamos mucho alcohol. Ese día Mario me propuso irme a vivir a su casa y yo le respondí con un sí rotundo sin imaginar lo que me esperaba.

La casa de Mario era de construcción antigua, pero espaciosa, a diferencia de mi casa teníamos un cuarto solo para nosotros. Se entraba por un pasillo muy largo con siete cuartos individuales donde vivían diferentes familias. Los vecinos cerraban sus puertas con candado cuando se iban a trabajar en la mañana. Allí vivía toda la familia de Mario, su padre, su madre, un hermano y un sobrino. El primer choque en esa casa lo tuve con la madre de Mario, era muy claro que no me soportaba, cuando me hablaba no me miraba a los ojos, se comportaba como una tirana, no me dejaba dormir como estaba acostumbrada, me levantaba a las cinco de la mañana y me obligaba a atender a mi marido como a un rey. Desde que comencé a vivir allí ella se despertaba tarde y yo trabajaba como una esclava, pues tenía que limpiar, cocinar, lavar a mano para cinco personas porque decía que una verdadera mujer debía saber lavar sin ayuda de ningún aparato y esas eran obligaciones que en mi casa no hacía.

Yo comenzaba a hacerme mujer con las exigencias de mi suegra, miraba lo poco que ella hacía para después imitarla. De manera que dejé la escuela cuando iba a comenzar el noveno grado. Ella nunca aceptó que su hijo tuviera una relación con una niña de catorce años, por eso hacía lo imposible para que mi relación con él terminara. Pero yo soy más fuerte que una ceiba y no me di por vencida.

Así fue pasando el tiempo y mis cualidades de ama de casa se fueron perfeccionando. Aprendí a cocinar con la buena sazón cubana, los moros y cristianos y la ropa vieja con platanitos maduros fritos eran mi mejor comida. Mi apetito aumentaba y aumentaba la hermosura de mi cuerpo, pero también mi apetito sexual. Casi todos los días necesitaba sexo, pero Mario no respondía a todas mis llamadas. Ya a los quince años era una mujer hecha y derecha.

Uno de esos días que iba camino a mi casa para visitar a mi madre un muchacho se ofreció a llevarme en su motocicleta y sentí una atracción hacia él como nunca antes. Así empezaron mis infidelidades hasta que se volvieron costumbre. Tuve varias relaciones sin que Mario lo supiera hasta tropezarme con Ángel, que se buscaba la vida pedaleando diariamente en su bicicleta china de un trabajo a otro. Este fue mi amante por casi tres décadas, aunque después llegó a molestarme.

Mi madre me contaba de todas las infidelidades de mi padre y yo le ocultaba las mías hacia Mario. Era como si estuviera vengando su dolor de tanto tiempo. Siempre salía de mi casa con ese sabor de amargura que me dejaron los años de niñez. Ese día me fui con la seguridad que demoraría en volver a visitar a mi madre, estuve cerca de cuatro meses sin pasar por mi casa cuando recibí una nota por mano de la mensajera del barrio:

Miriam: tengo miedo, me detectaron cáncer de mama y tengo terror de estar sola con esta enfermedad. No seré lo suficientemente fuerte. Ayúdame a no estar sola, hija, necesito tu fuerza y tu decisión para enfrentar todo lo que me venga encima a partir de hoy.

Tu mamá

Solté la escoba de la tirana de mi suegra y salí corriendo para mi casa, pero al llegar me detuve junto a la ventana. Mi padre abrazaba a mi madre: «Nunca más te haré sufrir, nunca más llorarás por disgustos ni por mis trastadas. No te faltará nada de comer, de medicamentos, de cariño y, fíjate bien, si hay que quitarte la teta porque está mala entonces ¡adelante! Te quiero conmigo, al lado mío, llegando juntos al final. Si hemos empezado juntos, entonces nos jodemos juntos».

Para mí fue una sorpresa, no lo esperaba de mi padre y decidí no entrar a la casa, pues no quería interrumpir aquella ocasión especial para ella. La pobre, tener que esperar a estar enferma después de tantos aguaceros torrenciales durante su vida matrimonial. Mamá se sentó y no le contestó nada. Respiró lento y soltaba el aire sin una gota de prisa, no tenía apuros en hablar y solo miraba tranquila a su alrededor, parecía como si viera una alucinación.

Papá, sin decir nada más, puso una almohadilla en el suelo, se arrodilló ante ella y descansó la cabeza encima de sus piernas, ella lo acarició y después supe que se quedaron así casi toda la tarde.

A RITMO DEL SON

Al día siguiente comenzaban los carnavales y me sentía bien a pesar de la triste noticia, por eso, antes de irme a bailar pasé por casa de mis padres para saber cómo estaba el ánimo de mami. «M’ija, te demoraste en venir». «No, mami, es que los vi ayer conversando y decidí dejarlos solos porque a ustedes les hace falta».

Mamá se sentía mucho mejor o por lo menos se le veía más calmada, de manera que estuve un rato más con ella y luego me fui para la casa de Mario. Cuando llegué le recordé los carnavales, más que la música y el baile, lo que a él le gustaba era el ron y la cerveza. Él sabía que mi pasión era bailar en las congas santiagueras. «Ponte linda, negri, vamos a pasear por ahí pá que bailes un ratico». Yo volaba, me tiraba un poco de agua por arriba y buscaba alguna ropa bonita antes de que se arrepintiera, pues los cambios de sopetón eran algo muy normal en su carácter. «¡Ay, que rico, pá la conga a bailar y a tomar cerveza!». Cuando me veía tan arreglada sonreía y sus dientes de oro me cegaban la vista. Él se vestía sencillo porque las tardes de carnaval en Santiago son muy tropicales, el calor oriental es sofocante, por eso Mario siempre andaba en camiseta y llevaba un pañuelo en la mano para secarse el sudor de la cara. Esto también era una buena ocasión para mostrar su tatuaje de horribles calaveras y llamar la atención de todo el que pasaba por su lado.

En cuanto empieza el sonido de los tambores y la corneta china, mi cuerpo se electriza todo y me meto entre la multitud arrollando por toda la calle con una jarra de cerveza en la mano. Mi sangre, de licor francés ligado con brebaje africano, me hace sentir seductora y entonces mi piel color canela y aborigen tiene más brillo y esto llama la atención de los hombres. Muevo mis caderas al compás de la rica conga, mi cintura parece un torbellino, mi corazón se agita y canto a toda voz. No escucho consejos ni avisos o regaños, mis oídos solo prestan atención a la conga. Comienza a amanecer y no termina el carnaval. Camino hacia la orilla de la bahía para ver los barcos que se dejan llevar por el oleaje. Acostada en el muro que nace de las ruinas coloniales me siento otra, miro al cielo y las montañas que me rodean. Allí me quedo con la mente en blanco, olvidándome de la casa, de mi marido y del calor insoportable de Santiago. Después de un buen rato, me voy a casa, me ducho, me pongo ropa limpia y sigo otra vez para el área de carnaval de mi barrio.

Tras una semana de carnaval volvía a la rutina, al látigo de mi suegra y a la soberbia de Mario, que solo yo sabía aplacar.

El lunes mi suegro había amanecido con estado febril y mucho dolor para orinar, mi suegra se fue a acompañarlo al hospital y me dio la tarea de ir a buscar los mandados. Al salir de la casa me encontré con mi amiga Margarita, a quien hacía ya más de un año no veía, pero nos saludamos muy campechanas como si nos hubiéramos visto el día anterior.

Entre otras cosas me dijo que su hermana le había dejado una casa de visita que ella misma atendía. Yo, por mi parte, aproveché y le comenté que seguía con Mario, «Pero tengo a Ángel, que complace todos mis antojos y necesitamos un lugar donde estar juntos». Margarita me miró aceptando mi pedido, «Eso, ya está, ¿para qué somos socitas? Toma mi teléfono y llámame. Cuando te entren ganas, lo tendré todo preparado».

A Ángel le encantaban los retos, por eso siempre andaba en el juego, apostaba a cuanta cosa le podía sacar dinero. Apostaba a los peces peleadores, asistía a las peleas de perros stanford, pero su especialidad era las peleas de gallos. «Vamos, mami, acompáñame a ver al gallo de Ramón, ese seguro gana hoy y tengo dinero puesto en él». Esa tarde, había pelea de gallos y él no quería perdérsela, a mí no me gustaban estos eventos, sin embargo, por esa vez, decidí acompañarlo, pero le pedí a mi prima Estela La Pagahombres, que fuera conmigo para no sentirme sola, pues sabía que Ángel iba a estar todo el tiempo en función de la pelea.

Éramos las únicas mujeres en aquel lugar y Estela quería irse, «¡Vámonos, Miriam, esto es cosa de machos!». Pero mientras yo estaba muy atenta a todo movimiento que allí ocurría, ella, por su parte, se relajó cuando vio a un mulatón de ojos claros que la tenía loca hacía ya varios días y me comentó en ese instante que conseguiría cualquier cantidad de dinero por acostarse con él. La dejé en su fantasía y seguí todo de cerca.

Los hombres de la zona iban llegando poco a poco, nosotros estábamos desde bien temprano comiendo tostaditas hasta que iniciara el espectáculo. Comenzó el momento de las apuestas, llegaban hombres de todas partes de Santiago, ya se respiraba un ambiente de euforia. Ángel apostó por el gallo pinto, tenía las patas bellas, el cuerpo elegante, caminaba muy altanero, se limpiaba mucho el pico y se veía valiente. Su contrincante era el gallo jabao que también era un buen partido, ya había alcanzado fama en el vecindario porque era el único que cantaba a las cinco de la mañana. Los hombres apostaron de todo, casas, bicicletas, equipos de audio y buena plata en efectivo. A los gallos antes de salir a la valla se les afiló bien las espuelas y les pusieron un metal en ellas para hacer la pelea más sangrienta. Era como un espectáculo de gladiadores. Empezaron a saltar como si quisieran volar, la gente estaba eufórica. «¡Dale duro, carajo, dale duro!». Los gallos se peleaban a picotazo limpio, los dos estaban en forma y aunque había mucha sangre en la valla, ellos seguían batallando. La pelea duró quince minutos, el gallo pinto estaba medio moribundo en el suelo y cuando todos pensaban que había terminado la pelea, se levantó y siguió luchando. El otro gallo se acobardó y no quiso pelear más. Aquello fue una ofensa para los que estaban a su favor. La gente empezaba a retirar sus apuestas y de repente empezó la reyerta entre algunos hombres a puñetazo limpio gritando de todo, insultándose unos a otros. Así como Ángel y sus amigos celebraban el triunfo, otros se lamentaban. Mi prima y yo nos levantamos de las gradas y nos paramos cerca de la puerta para evitar problemas.

Entre los perdedores estaba Clemente, el carnicero del barrio, un hombre de cincuenta y tres años que vendía carne de res y de puerco a sobreprecio. Tenía muebles de madera fina, bebía la cerveza más cara con sus amigos y andaba en un costoso motor rojo con piezas originales que venían de afuera. Al principio, Clemente se veía seguro de que el animal saldría glorioso en aquella calurosa tarde, pues tenía quince peleas ganadas y ninguna perdida. Con el desenlace, al carnicero le vino una maldición encima, pues se había jugado la motocicleta alemana, le pasaba un sudor frío por el rostro y le temblaban las piernas. Los que habían apostado, como Ángel, por el gallo pinto saltaban de júbilo.

Llegó la hora de entregar el motor y a Clemente se le arrugó la cara como con ganas de llorar. «¡Vamos, nagüe, que no se diga!», le apremiaron. «Por favor —suplicaba—, ¡les ofrezco a cambio mi mujer, pero a mi motor no se lo lleven! ¡Sí, les entrego a mi jeva!». Algunos parecían no entender lo que estaban escuchando. Ya corría por todo el barrio la noticia y mi prima y yo estábamos alarmadas en medio de tan poca hombría. En ese momento me prometí no volver más a esos lugares.

Días después, nos enteramos que Clemente no solo había perdido su moto, sino también a su mujer, quien al enterarse del papelazo de su marido vendió la casa con todos los muebles de estilo colonial, a espaldas de él, y se fue a vivir a La Habana.

Yo creía que Mario, entretenido en la parte de su mundo que yo desconocía, no tuvo tiempo para darse cuenta que no había estado en la casa durante toda la tarde. Por mi parte, le había dicho a su madre que iba a pasar a ver a mis padres. El asunto es que cuando llegó, ya era de noche y le tenía el baño y la mesa preparada. Ese día lo noté contrariado y no me dijo ni una palabra; no era de mi interés conversar, pues estaba bastante agotada y había visto y escuchado demasiado en toda la tarde.

DE TRIÁNGULO EN TRIÁNGULO

El día anterior le comenté a ángel lo de mi amiga margarita y el nidito que teníamos a disposición, de manera que él siempre me esperaba en alguna esquina de las calles del barrio de Santa Bárbara y tratábamos de vernos dos veces por semana, a escondidas de Mario, después de que yo salía de la facultad. Yo dejaba todo bien limpio para que mi suegra se estuviera tranquila, e igual de tranquila me iba para la facultad y luego con Ángel. Todo me funcionaba perfectamente, Margarita siempre tuvo la casa lista. Cuando estaba con mi flaco, me olvidaba de mí misma. Si estaba con un hombre que me gustaba, siempre me decía la misma frase: Total, la vida es dos días y a mí me encanta gozar al que se tropiezaen mi camino. Así que nos sentíamos allí como en casa. Margarita nos trataba como clientes especiales, primero cocinaba para nosotros y después ofrecía cerveza y otros licores hechos por ella.

Ángel es un jabao flaco y muy amable, todos en su barrio lo quieren por servicial y simpático. Además, me encantaba porque siempre trataba de cuidarme.

Margarita llamó a la puerta a las once y cuarto para avisarme de que me vistiera, no sin antes lavarme con el agua de alumbre: «Pa’ que no te busques lo que no está pá’ ti», me recordaba la solución para que no me descubriera mi marido.

Por si acaso, siempre cargo en mi bolso agua de alumbre. Mi prima La Pagahombres leyó que el alumbre lo usaban los romanos en la antigüedad como desodorante, pero a mí me estrechaba tanto