Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

¿Y si conocer la verdad es descubrir que siempre has vivido una mentira? Gracia Martí, una periodista que ha investigado una trama de abusos sexuales por parte de un alto cargo relacionado con la Iglesia, se encuentra con la oposición de su periódico para publicar el reportaje. Frustrada, decide dejar su trabajo. Sin embargo, la noticia de que Jaime Cobo, el abogado que le ha impedido avanzar en sus pesquisas, ha sido asesinado, la anima a avanzar en esa dirección. El inspector Carrillo, encargado del caso, cae en una trampa y es apartado de sus funciones por querer investigar a fondo un asunto que muchos quieren silenciar. Descubre que el asesinato del abogado no ha sido el único. La firma del asesino, un crucifijo, permite asociarlo con al menos un crimen anterior. Carrillo y Gracia se alían para descubrir la identidad del culpable y limpiar sus nombres. Para ello cuentan con la ayuda de Cleofás, un músico callejero y confidente de Gracia; de Cuadrado, el chófer del periódico La Verdad, y de la subinspectora Pezuela, amiga del comisario. Sus averiguaciones, sin embargo, los conducen en una dirección insospechada, en la que todos desconfían de todos. Juana Cortés y José María Mijangos escriben a cuatro manos con el ritmo y el pulso narrativo de una locomotora. Una novela plena de tensión, de intriga y de personajes construidos con el escalpelo de los más precisos cirujanos, que abruma por la emoción que destila, que desvela por las verdades que retrata, que apabulla por su maestría.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LOS AUTORES

Juana Cortés Amunarriz (Hondarribia, 1966) es licenciada en Filosofía y escritora de relato, novela y LIJ. Reside en Madrid, donde inicia su trayectoria literaria en el año 2004. Ha obtenido más de cien premios de relato, entre los que destacan el Segundo Premio Hucha de Oro, el Gaceta de Salamanca, el José Calderón Escalada, el Tomás Fermín de Arteta, el Leopoldo Alas Clarín o el Ignacio Aldecoa.

Ha publicado los libros de relatos Queridos niños —Premio Ciudad Alcalá de Narrativa 2009—, Batallas silenciosas —finalista del Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España 2012— y Cenizas —Premio Tiflos de cuento 2021.

Entre sus novelas destacan Las sombras —Premio Tiflos 2015— y Los ausentes, publicada en 2021.

En cuanto a literatura infantil y juvenil, ha publicado con las editoriales Anaya, Everest, Edebé y NubeOcho, y obtenido premios tan prestigiosos como el Premio Ciudad de Málaga, en sus convocatorias de 2016 y 2022.

José María Mijangos (Barcelona, 1965) comenzó su periplo literario traduciendo y redactando Press-Books para una distribuidora cinematográfica. Fue también redactor de novelas románticas para una colección de bolsilibros y articulista en diversos medios de prensa escrita.

Ha publicado las novelas El rey de prosperidad (1999), Curso de asesinos por correspondencia (2003), Braille para sordos (2006), Soul Man (2010), La cárcel del infierno (2020) y el guion de novela gráfica La gran esperanza negra (2014).

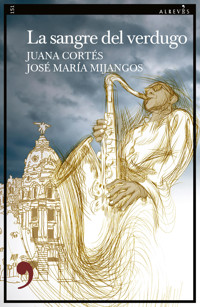

La sangre del verdugo

Juana Cortés y José María Mijangos

¿Y si conocer la verdad es descubrir que siempre has vivido una mentira?

Gracia Martí, una periodista que ha investigado una trama de abusos sexuales por parte de un alto cargo relacionado con la Iglesia, se encuentra con la oposición de su periódico para publicar el reportaje. Frustrada, decide dejar su trabajo. Sin embargo, la noticia de que Jaime Cobo, el abogado que le ha impedido avanzar en sus pesquisas, ha sido asesinado, la anima a avanzar en esa dirección.

El inspector Carrillo, encargado del caso, cae en una trampa y es apartado de sus funciones por querer investigar a fondo un asunto que muchos quieren silenciar. Descubre que el asesinato del abogado no ha sido el único. La firma del asesino, un crucifijo, permite asociarlo con al menos un crimen anterior.

Carrillo y Gracia se alían para descubrir la identidad del culpable y limpiar sus nombres. Para ello cuentan con la ayuda de Cleofás, un músico callejero y confidente de Gracia; de Cuadrado, el chófer del periódico La Verdad, y de la subinspectora Pezuela, amiga del comisario. Sus averiguaciones, sin embargo, los conducen en una dirección insospechada, en la que todos desconfían de todos.

Juana Cortés y José María Mijangos escriben a cuatro manos con el ritmo y el pulso narrativo de una locomotora. Una novela plena de tensión, de intriga y de personajes construidos con el escalpelo de los más precisos cirujanos, que abruma por la emoción que destila, que desvela por las verdades que retrata, que apabulla por su maestría.

Primera edición: septiembre de 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2023, José María Mijangos y Juana Cortés

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

Printed in Spain

ISBN: 978-84-19615-33-6

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A María Frisa, que nos contagió de su optimismo en nuestro proyecto

Se alegrará el justo cuando viere la venganza; sus pies lavará en la sangre del impío.

Salmo 58:10

El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado.

ROBERT FROST

Día 1, domingo 13 de noviembre de 2016

Capítulo 1

Una motocicleta de gran cilindrada aparca en las proximidades de la Embajada de Nigeria en Madrid, en el lujoso barrio de El Viso. A pesar de ser festivo, un miembro de la embajada sale del edificio envuelto en la oscuridad de la noche de noviembre y el silencio de la calle. Son las ocho y media de la tarde. El hombre no puede evitar mirar con curiosidad al hombretón que desciende de la moto con un maletín en la mano y una gruesa mochila a la espalda. Los dos se sostienen la mirada, hasta que la mujer que conducía la moto se quita el casco, sacude la melena rubia y le propina un leve empujón a su compañero para que siga caminando.

—Recuerda, Aslan, cincuenta minutos. Es el tiempo que tenemos.

La mujer lleva la voz cantante y su acompañante se limita a asentir.

Ascienden la calle y se detienen frente a un chalé de dos plantas con frondoso jardín y una fuente de la que mana un agua cristalina.

Ella saca su móvil. «Adelante», escribe.

Al momento recibe un mensaje. «Dame 30 segundos.»

Los cuenta mientras estudia la calle tranquila, a la espera de la respuesta que llega a los veintiocho segundos, «Sistema de alarma y cámaras desconectadas».

Se guarda el móvil y la puerta del chalé se abre como por ensalmo.

—En marcha —le dice, mirando a su compañero.

Cruzan el jardín a gran velocidad, confundiéndose con la oscuridad que los va envolviendo.

—¿Jaime? ¿No has escuchado un ruido? —se escucha decir a una voz que proviene del interior del chalé.

Es el principio del fin.

La pareja se encuentra en el salón, una estancia de lujosos muebles, en la que abundan cuadros religiosos y retratos de santos. Una foto firmada por el papa Juan Pablo II dando la bendición al matrimonio preside la pared principal. Los intrusos los sorprenden sentados en los sofás de piel. Antes de poder reaccionar reciben una descarga eléctrica que los deja inmóviles pero conscientes.

—Cuarenta y cinco minutos.

El hombretón ata en una silla al sorprendido dueño de la casa, un hombre de más de setenta años. Le aprieta las manos con una soga y le tapa la boca con cinta aislante.

La mujer hace tumbarse a la cónyuge, de una edad similar. Le abre la bata, retira su camisón y deja desnudo el vientre flácido. La anciana olvida el pudor y mira horrorizada a su atacante, que toma un fino bisturí del maletín con el que hace un leve inciso en la zona abdominal del que empieza a manar abundante sangre.

El anciano sacude la cabeza y los ojos parecen querer salírsele de las órbitas al ver cómo su mujer es vejada. Intenta desasirse, tirar la silla. Imposible. Mira al suelo aterrado; el intruso le pega un estrecho cable desde el pie izquierdo, que asciende por la pierna, pasando por los testículos, el ombligo y curvándose justo hasta la altura del corazón, donde corta el cable y lo deja pegado.

Mientras tanto, su esposa está a punto de perder la consciencia. Para evitarlo, la mujer rubia la espabila colocándole un excitante bajo la nariz. Así puede sentir cómo le arde la piel. A continuación, extrae dos bisturíes más del maletín y comienza a abrirle la cavidad abdominal.

El anciano gime enloquecido. A su vez, el hombre empapa el cable con líquido inflamable de lenta combustión y le arrima una llama al pie. El cable empieza a quemar el dedo gordo, ascendiendo lentamente. El anciano gruñe, siente el inmenso dolor físico que se une al horror de ver cómo su mujer es vaciada entre convulsos estertores. Pide a Dios morir en ese momento, pero su deseo no le es concedido. Es más, va a pasar treinta minutos más en el infierno, hasta que el líquido le inflama los pulmones, poco antes de llegar al corazón. La muerte le alcanza con los ojos anegados de sangre y lágrimas, la piel quemada, castrado por el fuego y contemplando cómo la figura rota de su mujer, con el batín de seda a modo de sudario, descansa en el suelo con sus órganos colocados en orden, como en una casquería de postín.

La mujer saca una bolsita ignífuga y la deja junto al cadáver.

Unos minutos después, ambos salen por la puerta. No cruzan palabra. Aslan va hacia el norte, caminando hacia la calle de Serrano. La mujer recoge la moto frente a la embajada y la arranca casi con violencia perdiéndose por el paseo de La Habana. Cuando llega al cruce con la Castellana, escucha la explosión y sabe que ha comenzado el incendio.

Antes de llegar a su destino se cruzará con dos camiones de bomberos que acuden raudos al lugar que ella acaba de abandonar.

Capítulo 2

En el momento en el que Gracia Martí escribe la última frase de su carta de renuncia, esa carta que lleva rondando en su cabeza hace ya varios días, suena el teléfono. Mira la pantalla: «Extensión 2000». Es una llamada importante, que no debe ignorar. Duda un momento, total, a estas alturas…, piensa. Pero de forma mecánica descuelga el aparato y responde.

—Dime, Ángel.

Ángel Villaescusa es el director de La Verdad, su jefe.

—Hola, Gracia, me alegro de tenerte de vuelta, lista para cubrir las próximas noticias.

Gracia no responde. Ya no queda apenas nada de la chica que saltaba sobre la Burgman y volaba por las calles en busca de la primicia. Y no son solo los treinta y cuatro años recién cumplidos. Hay algo más. Es el cansancio y, sobre todo, el hartazgo que siente.

—Veo que has sido sensata —insiste.

Se refiere a la conversación que han tenido unas horas antes. Ella le ha dicho que deja el periódico. Que lo deja, que esta vez va en serio. Pero él como si oyera llover. Erre que erre.

—Te equivocas… Lo siento, Ángel.

Pero realmente no siente nada. Solo es una expresión, una forma de decirle: esto también se ha acabado. Gracia buscará otro periódico, sabe que no le será difícil encontrar algo. Allí ya no tiene nada que hacer, tan solo darse de cabezazos contra la pared, porque está claro que son una panda de cobardes.

—No me vengas con esas.

Gracia se ha pasado más de dos horas caminando por Madrid, buscando un solo motivo para seguir, para no tirar por la borda su carrera en La Verdad, pero no lo ha encontrado. En la pantalla está su carta. Espera que en su próximo trabajo publiquen sus artículos sin tijeretazos ni cortapisas. Es una buena periodista, joder, de las que huele la noticia, de las que escarba y no ceja en su empeño hasta volver con una liebre entre los dientes. Pero… ¿de qué sirve si luego se acojonan y la censuran y le piden silencio porque hay mucho en juego?

—He tomado una decisión. Me voy —responde.

Mira su mesa, su lugar de trabajo, consciente de que pronto será solo un recuerdo. No queda nadie en esa sala. La oscuridad de la noche entra por las ventanas de la tercera planta y se diluye bajo las luces blancas incrustadas en el techo. Son más de las nueve.

—Sé que estás cabreada, y no te faltan motivos. Pero… De verdad, hazme caso, no podemos publicar tu reportaje.

El mensaje se repite una y otra vez: «Olvida el maldito artículo». Porque ese artículo es una bomba y nadie quiere que le estalle en las narices. Vuelve al redil, querida. No es necesario tener tantos principios.

—Escúchame… —insiste Villaescusa.

Gracia evita un suspiro de hartazgo. No le gusta perder el tiempo ni que se lo hagan perder.

En ese momento entra un aviso. A pesar de que ya ha decidido que esas son sus últimas horas en el periódico no puede dejar de mirarlo. Hay un incendio en Madrid. Está a punto de ignorarlo, cuando reconoce la dirección.

¡Joder!, exclama, y se pone en pie de inmediato.

—Te dejo, Ángel.

—¿Adónde vas? Estamos hablando.

—A ver, Ángel, aclárate —le dice con sorna—. ¿No quieres que trabaje? Pues eso voy a hacer.

—¿De qué hablas?

Gracia cuelga la llamada, coge el bolso y sale de la oficina.

Capítulo 3

Cuadrado está en el vestíbulo, fumando un cigarro junto a una planta artificial en cuya maceta suele apagar las colillas. No le entra en la cabeza que no se pueda fumar en el interior de los edificios. Tozudo, él, el rey del cotilleo y del buen rollo, usa sus privilegios. Además, tras casi cuarenta años como chófer del periódico, se toma sus licencias y se aprovecha del exceso de confianza.

—Qué, Gracia, ¿alguna emergencia de las tuyas?

—Vamos, Cuadrado. Tenemos un incendio.

El conductor hace un ademán de saludo militar y le abre la puerta del coche. Gracia se sienta una vez más en el asiento del copiloto, allí donde ha escrito montones de noticias, acompañada por el intenso olor a nicotina.

—¿Adónde vamos, jefa?

—A El Viso.

—¿Donde viven los ricos? —pregunta arrancando.

—Exactamente.

El vehículo cruza la Castellana en dirección al estadio Santiago Bernabéu. La colonia de El Viso había sido construida un siglo atrás con el fin de otorgar viviendas dignas a los obreros que trabajaban en la expansión de la ciudad por el norte. Eran unos hotelitos de dos plantas, con un pequeño jardín, pero hacía muchas décadas que de los obreros no quedaba ni rastro. Ahora las viviendas de aquel oasis en medio de la zona de negocios de Madrid pertenecían a familias de gran fortuna y apellidos ilustres.

La periodista mira la ciudad iluminada, absorta. Piensa en la conversación con Villaescusa, compórtate, cede, traga, querida, traga como todo el mundo. Y le vienen a la cabeza los recuerdos de la niña dulce y obediente que fue en la infancia. Hija única de una familia bien, mimada y consentida. La princesa en la comunión, la anfitriona adorable en las fiestas de cumpleaños con payasos, la dueña de la perrita Puk, una caniche de competición, las clases de guitarra los sábados por la mañana. Pertenecía a un grupo religioso en el que cantaban «junto a ti, buscaré otro mar».

Y luego, la explosión. El instituto y la rebelión de las hormonas, crecer, descubrir el mundo tras arrancarse la venda de los ojos. Vivir, sí. Los amigos. La diversión. La universidad. Fumar maría, beber bourbon, sexo en el coche. Desafiar las normas, porque era joven y audaz.

Sus padres, disgustados, intentaron atarla corto, hacerla entrar en razón. Compórtate, por Dios. Les hubiera gustado verla casada con un joven prometedor, madre de unos niños rubios y dóciles a los que vestir todos iguales y llevar a misa de doce agarraditos de la mano.

¿Por qué no eres como las demás?, le preguntó un día su padre, decepcionado. ¿Por qué no haces una vida decente? Eres una vergüenza para esta familia.

La decencia. Gracia, desafiante, había cruzado cada límite que le habían impuesto. El mundo es otra cosa, papá. Acéptalo. Pero no, no iba a aceptarlo. Su única hija jugando a ser revolucionaria, desafiando los cánones que sustentaban a la familia. Janis Joplin, The Cure, Bowie… Pero también los viejos músicos que descubrió por casualidad y le fascinaron. Ese particular impulso, atávico, que le hacía escuchar los mismos vinilos cientos, miles de veces.

¿Qué hemos hecho mal?, decía su padre. Es joven, se calmará, dijo su psicólogo. La juventud consiste en ponerse a prueba. ¿Verdad, Gracia? Ovejita rebelde, volverás al redil. Volverás avergonzada, pero lista para ser una buena esposa. Mira tus amigas del colegio, tus primas, las hijas de las amigas de mamá. Mira las bodas fastuosas, los viajes exóticos, una dieta sana y un comportamiento intachable.

Sin embargo, sus padres murieron decepcionados. Distantes, no se veían apenas.

Así que su jefe lo tiene claro si cree que va a ceder, que puede manejarla.

—Gracia… —la interrumpe Cuadrado.

Ella regresa a la realidad. El taxi, el tráfico nocturno de la gran ciudad.

—Quería darte las gracias. Sé que le has hablado de mí a Villaescusa, que le has pedido que estudie mi prejubilación.

—Es lo que querías, ¿no?

—Bueno, yo se lo digo a todos, ya sabes cómo soy. Pero a la hora de la verdad, cada uno va a lo suyo y solo mira su propio ombligo. Te estoy agradecido por lo que has hecho.

—No te pongas sentimental, Cuadrado —bromea Gracia—. No es tu estilo. Solo espero que haya servido de algo.

—Pues no, la verdad es que no. Villaescusa me tiene entre ceja y ceja. No va a mover un dedo para facilitarme las cosas. Es de esos…

—¿A qué te refieres?

—Pues que es de los que, para sentirse bien, tiene que putear a los de abajo. No sé qué coño hacías con él, Gracia. No te llega a la altura del tobillo.

—¡Joder, Cuadrado! ¿Y tú cómo sabes eso?

Gracia creía que la relación sentimental que mantuvo con Ángel Villaescusa dos años antes era un secreto a buen recaudo. Fueron amantes durante siete meses. Todavía recuerda la última vez que se vieron en el hotel Puerta de América. Fue ella quien tomó la decisión de cortar y a él le costó aceptarlo, sobre todo por orgullo. No es un hombre acostumbrado a que otros decidan por él.

—¿Crees que hay algo en este periódico de lo yo no me entere?

—Ya veo, ya. Lo que no sé es qué haces de conductor. Serías un reportero cojonudo.

—Eso mismo digo yo. ¡Mira ese resplandor! —exclama Cuadrado—. ¡Es el incendio!

Capítulo 4

El olor a quemado anuncia la desgracia. Mientras Cuadrado aparca a cierta distancia, un par de ambulancias pasan junto a ellos con las luces encendidas y el alboroto de las sirenas.

—Voy a ver qué pasa por ahí —dice Gracia—. No hace falta que me esperes.

—¿Seguro?

—Sí, seguro. Además, te queda poco para acabar el turno.

—Como quieras, jefa. Si no me necesitas, me iré para casa. Tengo una semana difícil. Velasco presenta su libro el martes en la Fnac y me tocará llevarlo de aquí para allá.

—Ánimo con Velasco y buenas noches.

Gracia camina mientras estudia la situación. Allí está el jefe de bomberos, al que ya conoce. Distingue miembros de la Policía Nacional, de la Científica, y hay un pequeño grupo en el que seguramente se encuentre el juez. También hay ambulancias con el personal médico listo para actuar.

Pregunta quién está al mando y la respuesta llega de inmediato al reconocer la silueta alta y delgada, ligeramente desgarbada, del nuevo inspector de la comisaría de Tetuán, Luis Carrillo. Se dirige a él y lo saluda.

—Buenas noches, inspector. Soy Gracia Martí, periodista de La Verdad.

Este se vuelve. Tiene el pelo oscuro y más bien largo, el rostro alargado, los labios gruesos. Se han visto un par de veces antes. Le recuerda a alguien, aunque no sabe a quién.

—Buenas noches. —Y asiente.

Gracia sabe lo importante que es mantener una relación cordial con la Policía. Aunque cada cual tiene sus intereses y sus principios, es importante respetarse y permitir al otro hacer su trabajo. Hasta ahora la han dejado estar cerca de los hechos, con la condición de que se mantenga al margen. Es cuestión de morderse la lengua y mantener los pies dentro del tiesto, lo suficiente para no entorpecer las labores de la Policía.

Y Carrillo, por su parte, ha oído que es mejor tener a la periodista de su lado. Es muy probable que ella acceda de un modo u otro a la información, pero, si es él quien le facilita las cosas, se la ganará y ella respetará la información confidencial.

Ahora ambos observan impresionados el trabajo del fuego. Las llamas han dado cuenta de una zona de la casa, aunque los bomberos han conseguido detenerlas. Se escuchan gritos, hablan entre ellos, mientras los vecinos y curiosos asisten al desastre, reconfortados porque no les ha tocado a ellos. Es la naturaleza humana, piensa Gracia.

—¿Y dónde está el dueño de la casa? —pregunta buscándolo entre la gente.

El inspector Carrillo se encoge de hombros.

—No sabemos nada de Jaime Cobo ni de su mujer.

—Puede ser que el incendio les sorprendiera fuera —dice Gracia.

—Por desgracia no contestan al móvil —añade el inspector.

Puede ser casualidad, pero Gracia hace tiempo que no cree en las casualidades.

—¿Es posible que haya alguien dentro? —pregunta mirando la casa incendiada.

La expresión del rostro del inspector le dice que sí, que todo es posible.

Las llamas van disminuyendo ante el trabajo de los bomberos.

—Inspector, el fuego está controlado. Vamos a entrar —dice el jefe de bomberos, que se ha acercado.

Cuatro bomberos acceden al interior, mientras Gracia piensa que el fuego es un castigo justo para el abogado. Lo tiene metido entre ceja y ceja. Sabe que es un tipo peligroso, de la peor calaña. Un cabrón inteligente que ha defendido a muerte a muchos indeseables. Él es un eslabón fundamental en su caso, «Trento». Sin él, habría logrado llegar mucho más lejos.

Unos minutos después, los bomberos sacan un cuerpo, cubierto por una manta cubrecadáveres. Se produce un estremecimiento colectivo, un murmullo de horror.

El jefe de bomberos informa al inspector. Todo apunta a que es el cuerpo de Jaime Cobo.

El inspector atiende una llamada en la que alguien importante le pide información de lo que sucede. Mientras tanto, Gracia se acerca a los paramédicos, que se disponen a examinar el cuerpo. Junto a ellos se encuentra el juez de guardia, un hombre delgado de cabello aplastado y aspecto cansado.

—El cadáver estaba sentado en una silla, atado con unas cuerdas en mitad de la habitación en la que al parecer se originó el fuego —dice uno de los bomberos.

—¿Atado? —pregunta el juez, como si dudara de lo que ha escuchado.

Al momento, comprendiendo lo que supone esa afirmación, pide que hagan venir al inspector.

Capítulo 5

Cuando Carrillo se une a ellos, uno de los paramédicos retira la manta de aluminio. La imagen es dantesca. Los restos del abogado todavía humean. Se aprecian jirones de piel casi arrancados a tiras y las muñecas en carne viva mostrando los desesperados intentos del hombre por desasirse de las cuerdas.

—¡Dios mío! —exclama el juez, dando un paso atrás.

Además de la imagen terrible, el olor a carne quemada les alcanza. Es un olor fuerte y repugnante que les revuelve el estómago.

El inspector se alegra de no haber cenado, para evitar el mal trago de vomitar allí, ante sus hombres. El juez no tiene tanta suerte y se tiene que apartar. Su rostro amarillento lo delata.

—Esto tiene mala pinta —dice uno de los paramédicos—. No solo fue atado. Miren… —Señala los profundos surcos que recorren el cuerpo—. Parece que fue torturado.

El inspector maldice por lo bajo ante tanto horror. Lo que consideraba un simple incendio se complica, e intuye ya la presión para esclarecer un caso en el que está involucrada gente poderosa.

Gracia se mantiene en un segundo plano; no puede ver el cuerpo, pero sí llega a ella el horrible olor que desprende. La expresión desencajada de los presentes se le contagia.

Los bomberos sacan un segundo cuerpo. Los paramédicos esperan a que regrese el juez para examinarlo. Cuando el juez vuelve con el rostro blanco como la cera y los zapatos salpicados de vómito, lo descubren.

—Es una mujer mayor. Será su esposa… —dice el paramédico que lo examina, comprobando que este cuerpo no ha sido afectado por el fuego.

Y, sin embargo, su aspecto es también terrible. Lo primero que llama la atención es el rictus de horror en el rostro. Pero hay algo mucho peor. La luz de los focos permite ver su vientre abierto.

El juez se cubre la mano con la boca, para controlar una nueva arcada.

—La han vaciado —afirma el paramédico con un hilo de voz, señalando un corte de cirujano—. La han eviscerado —añade mirando a uno de sus compañeros, como si esperara que alguien le diera una explicación.

El inspector pide que cubran los cuerpos. No soporta más esa visión terrible que no logrará olvidar en mucho tiempo. Habrá que esperar a la autopsia para obtener más información.

El rumor de que han aparecido cuerpos se extiende. Los curiosos se acercan.

—Despejen la zona —pide Carrillo a dos de sus hombres.

Siguiendo sus órdenes, la Policía echa a los curiosos. Gracia se retira, intentando procesar lo sucedido. Al igual que el resto de los que han observado los cadáveres está también conmocionada. Lo sucedido parece obra de un sádico o un vengador. Quizá las dos cosas.

Adiós, Cobo. En lo que a ella respecta, ya no tendrá que volver a enfrentarse a él. Odiaba su media sonrisa que pretendía ser educada. Sin embargo, bajo ese aspecto de persona meticulosa y formal, ocultaba la frialdad de una hiena. Además, era un misógino de mierda. Gracia sentía su superioridad; no le gustaba hablar con mujeres. Al menos con mujeres como ella, que no formaban parte de su ideal femenino. Y es que, en lugar de mostrar sumisión y valores, Gracia lo abordaba una y otra vez, incansable, lo presionaba, buscando una información que él finalmente se ha llevado a la tumba.

—¡Martí!

Gracia se vuelve al escuchar su apellido. Es el inspector que se acerca.

—He oído decir que estabas investigando a este hombre…

Ella asiente.

—¿Sabes si tenía enemigos?

—¿Enemigos? Solo sé que era una buena pieza. No era de esos que van dejando amigos por donde pasa… Ya me entiendes.

La periodista se vuelve y sigue su camino.

Capítulo 6

Al mismo tiempo, el teléfono de emergencias 112 recibe una llamada de una mujer que avisa de que ha escuchado voces en la casa de sus vecinos. No es la primera vez, pero las amenazas esta noche parecen más violentas. De hecho, acaba de oír un grito que le ha dado muy mala espina.

—Creo que ahí dentro ha pasado algo malo —dice preocupada—. Dense prisa, hay dos niños dentro.

El protocolo de actuación se pone en marcha y en menos de diez minutos un coche zeta se traslada a la calle de Aguacate, en el barrio de Carabanchel. Llaman a la vivienda cuya dirección les han facilitado, pero nadie les abre. Sin embargo, desde la calle, han comprobado que hay luz en la casa. Ante la falta de respuesta, tras repetidos intentos, fuerzan la puerta y entran en el domicilio.

Lo primero que encuentran es una mujer joven, de unos treinta años, inconsciente, en el pasillo. Su cabeza está girada hacia un lado, de modo que parece mirar la pared. La bata está manchada de sangre, bajo ella se ve un camisón azul. Muestra las piernas desnudas, flexionadas.

La Policía busca a los niños que viven en la casa. Finalmente los encuentran escondidos debajo de la cama de una de las habitaciones. Parecen estar bien, aunque muy alterados por lo sucedido. Han obedecido a la madre y se han refugiado en la habitación ante el comportamiento violento del padre, que amenazaba con hacer una locura.

Una de las policías se encarga de ellos. Calcula que el niño tiene nueve años; su hermana, unos doce. Les habla con suavidad, pero ellos no responden. Los saca de allí y ellos se comportan como autómatas.

Al ver la sangre en el pasillo, el niño deja escapar un lamento. Su hermana se contiene. Le impresiona tanto la sangre como las zapatillas de su madre que están en el suelo, separadas, una de ellas dada la vuelta. Aunque está lívida, la cría coge la mano de su hermano y tira de él para salir de la casa.

—Mamá… —dice el crío con un hilo de voz.

—Se la han llevado al hospital —dice la policía.

La casa queda vacía; no hay rastro del agresor. La Policía pide refuerzos para buscar al exmarido, identificado como P. S., de treinta y tres años. La mujer había presentado varias denuncias contra él por malos tratos, pero fue absuelto. No había orden de alejamiento en vigor.

Encuentran al exmarido en un bar cercano a la casa. Como si los estuviera esperando, toma tranquilamente una cerveza. Sin ofrecer resistencia, es arrestado mientras mastica unos cacahuetes. El presunto agresor se niega a prestar declaración y pide que le asista un abogado de oficio.

Mientras tanto, el servicio de Emergencias se ocupa de la mujer en la ambulancia. Sigue inconsciente. La ropa levantada hasta el pecho muestra la parte inferior de su cuerpo desnudo. Tiene los pies descalzos. Presenta una herida penetrante en la zona del abdomen producida por un arma blanca. El médico la examina y suspira aliviado. Tras ser estabilizada, es trasladada en una UVI móvil del Samur al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Una portavoz de este hospital confirma poco después a la prensa que la mujer se encuentra fuera de peligro tras ser intervenida quirúrgicamente. Su pronóstico es reservado, a la espera de realizarle pruebas complementarias.

Por su parte, el detenido se encuentra en la comisaría de Carabanchel, donde será interrogado y pasará a disposición judicial.

Los hijos de la pareja son atendidos por los servicios sociales. Ante el colapso en los centros de acogida públicos, la Fundación Estamos Contigo se ofrece para hacerse cargo de ellos temporalmente. Estamos Contigo es una institución privada religiosa sin ánimo de lucro que se ocupa desde hace tres décadas de niños y jóvenes provenientes de familias vulnerables, prestándoles apoyo de todo tipo. Proporciona recursos sociales, educativos y permite un entorno estable, así como el acompañamiento necesario para el crecimiento de estos chicos, tal y como anuncian en su página web.

Estamos Contigo ha sido reconocida en diferentes ocasiones por su labor social comprometida con los más débiles, y, entre otros, ha recibido alabanzas del alcalde. Son muchas las empresas que colaboran con la fundación, orgullosas de contribuir a una buena causa.

Carlos e Irene llegan de madrugada a la casa de acogida y los instalan en una habitación de dos camas. Sin embargo, en cuanto se quedan solos, el crío se mete en la cama de su hermana mayor y se abraza a ella, pasando su brazo por la cintura.

Capítulo 7

El inspector regresa junto a sus hombres. En el aire flotan las cenizas provenientes de la casa. El olor tardará horas en desaparecer, en diluirse en la capa de contaminación que cubre la ciudad. Los cuerpos ya han sido introducidos en bolsas y estas en las ambulancias. El silencio en el que se han sumido, mientras retiran los cadáveres, se ve interrumpido por una policía científica que se acerca a ellos.

—Inspector, hemos encontrado algo.

Carrillo, todavía sobrecogido por los hechos, se vuelve.

—Un bombero nos acaba de entregar esto —dice la mujer, mostrando una bolsita ignífuga.

—¿Qué hay dentro? —pregunta el inspector.

La policía lo abre con cuidado y sostiene con sus manos enguantadas un objeto que Carrillo no puede ver bien.

—Es un crucifijo —afirma la policía científica, sorprendida.

El inspector lo ilumina con la linterna del móvil y observa incrédulo esta pequeña reliquia que cabe en la palma de una mano.

—¿Dónde lo han encontrado? —pregunta.

—Estaba junto al cuerpo de la mujer.

Un crucifijo en una bolsa ignífuga. ¿Qué demonios significa? Lo único que Carrillo tiene claro es que alguien quería que ese objeto se salvase del incendio.

—Analícenlo, por favor —pide el inspector.

—Lo haremos de inmediato en el laboratorio. Sin embargo, así, a simple vista, parece que hay algo… —dice sintiendo la superficie rugosa en las yemas de los dedos enguantados.

La luz blanca cae sobre el objeto. La policía tiene razón; hay una inscripción en la madera.

—Son letras —indica la mujer, esforzándose en leer—. Me-men-to-mo… —balbucea.

—«Memento mori» —afirma el inspector con rotundidad.

La policía acaba de leer la inscripción y asiente.

—¿Le dicen algo esas palabras, inspector?

—Es una frase en latín —dice Carrillo.

El inspector había leído en algún sitio que cuando los generales desfilaban victoriosos por las calles de Roma, un siervo iba tras ellos pronunciando esa frase, «Memento mori». Lo hacía para recordarles las limitaciones de la naturaleza humana y animarlos a evitar la soberbia, y para que no se creyeran dioses, capaces de usar su poder por encima de las leyes.

—Pero… ¿qué quiere decir? —insiste la policía, curiosa.

—«Recuerda que has de morir» —explica el inspector.

Y no puede evitar sentir un escalofrío.

Capítulo 8

Gracia regresa al centro de Madrid, donde vive. Esa noche necesita una copa. Entra en un bar que está cerca de la calle de San Bernardo, uno de esos viejos pubs de estilo inglés de aspecto vetusto. Prefiere esos bares, oscuros, serios, a los locales modernos que han proliferado por el barrio. Esos bares bonitos, herederos de Mr. Wonderful e hijos de la globalización, le resultan excesivamente complacientes y falsos.

Pide un whisky con hielo y se sienta al fondo de la barra. El alcohol la ayuda a aclarar las ideas. Suele ser así, aunque, si se le va la mano, acaba enturbiándolo todo. El camarero intenta iniciar una conversación, pero Gracia le corta. La dureza de su mirada es suficiente para que la deje tranquila.

Cobo ha caído, no sabe por qué ni quién ha acabado con él de esa manera tan salvaje. Y pensar en el abogado la lleva de inmediato a Dumboa, y este simple nombre despierta los recuerdos y la tristeza, pero sobre todo la rabia.

Todo empezó con Laura, una cría de trece años con una historia que contar. Una historia que nadie quería escuchar, pero ella, Gracia, lo hizo. Y sus palabras quedaron grabadas en su memoria, no podía sacárselas de la cabeza. Era una historia de abusos que ella escuchó conteniendo las lágrimas. Y, según afirmaba Laura, habían sido muchas las víctimas de abusos por parte de Guillermo Dumboa, el principal de la mayor congregación laica de España, un intocable.

Sin embargo, al parecer, Dumboa no era el único. Cuando se cansaba de las chicas las cedía a otros que continuaban con los abusos. Gracia decidió llamar Trento a esa red que ocultaba y protegía a diversos pedófilos que habían destruido montones de vidas. Y para desenmascarar a Trento animó a Laura a denunciar. Dumboa tenía que pagar por lo que le había hecho.

Laura, Laura… Se mostró valiente, decidida, pero no calculó bien sus fuerzas. Si es que solo era una niña. Hasta que un día no pudo más. Quizá comprendió que no era capaz de vivir con esos horribles recuerdos, o, simplemente, el dolor fue demasiado grande.

Gracia fue a reconocer su cuerpo al Anatómico Forense. No logra olvidar la imagen de su rostro con los ojos cerrados, el color azulado de su piel. Una jovencita muerta antes de la muerte. Mientras observaba impresionada el cuerpo, el forense confirmó lo que era obvio: el suicidio. Laura se había cortado las venas con una cuchilla. La encontraron en la bañera, el agua teñida de rojo, ya fría.

Gracia escuchaba las explicaciones del forense, con el corazón en un puño, ajena a términos médicos y rota de dolor. El cabrón de Dumboa se había asegurado de que se sintiera su bestia particular, una perra más de la camada, y contaba con que así fuera hasta que creciera y fuera inservible para él. A pesar del daño brutal, ella había intentado devolver a la niña el orgullo de ser un ser humano.

—Lo siento tanto… —sollozó Gracia.

—Uno nunca se acostumbra a esto —dijo el secretario del juzgado.

—Supongo que abrirán diligencias inmediatamente, se trata de un suicidio inducido.

—Todos los suicidios son inducidos. El amor, el desamor, la decepción, la culpa…

—Pero este tiene nombre y apellidos, y usted lo sabe —dijo Gracia con rabia.

—Yo solo sé que la pobre chica se ha suicidado y cómo se tratan estos casos.

Gracia apretó las mandíbulas. Prometió ante el cuerpo de Laura que no pararía hasta que el culpable pagara. Porque ella sabía quién era. También la Policía, la Iglesia, la judicatura y los poderes políticos, pero nadie parecía dispuesto a derribar al infame.

El forense señaló a Gracia la mano de la chica, ahora abierta. La periodista no podía apartar la mirada de la herida de la muñeca por la que había escapado la vida.

—Al morir tenía la mano cerrada —dijo el forense—. ¿Y sabe lo que encontramos dentro?

Gracia sacude la cabeza.

—Un diente de leche.

—El último vestigio de la niñez que le arrebataron —suspiró Gracia.

El secretario del juzgado ya había salido cuando la periodista vio cómo cubrían el cuerpo con una sábana blanca, el color de la inocencia.

Gracia pide otro whisky para apartar esas dolorosas imágenes de su cabeza. El alcohol la ayuda a ir hacia una nebulosa en la que la tristeza se difumina.

No sabe a qué hora ni cómo llega a casa. Se deja caer en la cama vestida y se duerme al instante, pero sus sueños son agitados.

Día 2, lunes 14 de noviembre de 2016

Capítulo 9

Todas las mañanas el inspector Luis Carrillo se pone su chándal de Los Angeles Lakers y sale a correr por la Dehesa de la Villa. Reconoce a los jubilados que juegan a la petanca y a los mendigos que duermen en los bancos del parque. Esta mañana no es distinta, pero sus pensamientos son más sombríos que otros días. No puede dejar de pensar en las muertes del abogado y su esposa. Y son muchas las preguntas que se hace sobre el caso tan peliagudo que le ha tocado en suerte.

Está a punto de chocar con un universitario que camina hacia su facultad y al que, concentrado, ni siquiera ha visto. El inspector se disculpa y sigue su camino, dispuesto a completar su entrenamiento de diez kilómetros.

Media hora después asciende, empapado en sudor y con la respiración entrecortada, al apartamento de la calle de Reina Victoria, donde hasta hace poco más de dos meses vivía. Llama al timbre y escucha en el interior los excitados ladridos de un perro, que, nervioso, golpea la puerta.

Cuando esta se abre, el perro se lanza hacia el inspector, y posa las patazas en sus muslos gimiendo de placer y alegría ante el encuentro.

—Llegas demasiado pronto —dice su exmujer.

Incluso recién levantada y con las huellas del sueño en el rostro sigue siendo atractiva.

—Hola a ti también —responde el inspector, poniendo el arnés al perro—. Vamos, Rufus, es hora de estirar las piernas.

El perro es lo único que queda del fallido matrimonio del inspector. Cuando aprobó la oposición, él y su mujer adquirieron el apartamento de Reina Victoria para una vida en común que enseguida se truncó. La dedicación de Carrillo a su trabajo, y la vida social que demandaba su esposa y que el inspector aborrecía, acabaron minando el vínculo que los unía. Sucedió poco a poco, como la gota que va cayendo de un grifo averiado, hasta que queda inerte, sin vida.

El perro salchicha hace sus necesidades contra un árbol sin dejar de mirar a su dueño. Reanudan el paseo cuando el inspector siente vibrar el móvil en el pantalón del chándal.

—Carrillo, ven al Anatómico. El forense ya ha practicado las autopsias.

Cuando asciende las escaleras del Anatómico Forense aún lleva en la mano las golosinas del perro y en la cabeza la mirada censora de su exmujer al recibir a Rufus solo diez minutos después de haber salido. Ya había aprendido durante su matrimonio que el tiempo disponible de Carrillo se limitaba al que le permitía el caso que tuviese entre manos.

En la puerta del Instituto está esperándolo la subinspectora Pezuela, quien lo ha llamado por teléfono. A pesar de tener diez años más que él mantienen esa química que se da entre los buenos compañeros de trabajo.

Al ver su aspecto, ella no puede evitar una sonrisa. Ya está acostumbrada a las excentricidades de su jefe; Carrillo se desenvuelve como un elefante en una cacharrería.

—Bonito uniforme, inspector. Un policía de Los Angeles Lakers —bromea—. Nada mejor para poner un poco de color a este tétrico lugar, y además —señala la bolsa de golosinas del perro—, has traído el desayuno.

—Admiro tu buen humor, Pezuela, pero vayamos al grano.

Juntos atraviesan los pasillos del edificio. Observan las miradas desconsoladas, de sorpresa, de frustración, de los que salen de ver a sus muertos. Tampoco el olor de ese lugar ayuda. Pezuela lo conduce hacia un despacho apartado. La puerta está entreabierta. La subinspectora llama con los nudillos y, sin esperar respuesta, entran en el habitáculo.

Un hombre con bata blanca se ajusta las gafas mientras teclea en el ordenador. Se vuelve en su silla giratoria y no puede evitar cierta sorpresa al ver la indumentaria del inspector. Tiene la intención de hacer un chiste, pero la mirada de Carrillo hace que se corte.

—Me ha pillado corriendo. No esperaba que acabara tan pronto.

—Hay cierta presión en el ambiente… —confirma el forense, mirando a Pezuela—. He tenido a la subinspectora respirando en mi cogote desde que he llegado esta mañana. Pero siéntense. Estoy acabando de redactar el informe.

—¿Nos puede adelantar algo?

El doctor se quita las gafas y las introduce en el bolsillo superior de su bata.

—Me ha dado mucho trabajo. Un crimen atroz, como no había visto desde hace tiempo.

—Empecemos por Cobo.

—Sufrió una tortura muy peculiar. Se le fue quemando la piel paulatinamente hasta llegar al corazón. Un trabajo metódico. Hay que ser muy hábil para que la quemadura no sea lo suficientemente profunda y evite el colapso del torturado desde el principio.

—¿Había visto alguna vez algo parecido? —pregunta Carrillo.

—No, pero algo he oído…

—¿A qué se refiere?

—Escuché a un compañero hablar de algo parecido. Se lo encontró en un caso de venganza entre mafias del Este.

En ese momento, una mujer de pelo cardado entra en la habitación.

—Perdón, doctor, tiene que dar la clase.

—Sí, acabo en un momento. Estoy atendiendo a la Policía.

La mujer los deja a solas.

—¿Puede decirnos algo más?

—La persona que lo ató ejerció una gran presión con la cuerda. Debe de ser una persona muy fuerte.

—¿Cree que encontraremos huellas?

—Me temo que no. Utilizaron guantes.

—De todos modos, hay que analizar la cuerda —pide Carrillo.

Pezuela asiente. Verán el modelo, y si se ha utilizado ese tipo de cuerda en otros crímenes…

—Respecto al asesinato de la mujer, estoy bastante seguro de que lo realizó otra persona. Extrajeron sus órganos con la precisión de un cirujano.

—¿Sabe qué tipo de instrumento se utilizó?

—Bisturíes quirúrgicos. No puedo especificar el tipo, pero son de precisión. Realizaron cortes muy limpios.

—Hay que investigar dónde se pueden conseguir —solicita Carrillo, dirigiéndose a Pezuela.

—También veremos si hay denuncias por sustracción de algún centro médico —añade la subinspectora.

—Ahora, sintiéndolo mucho, tengo que dejarles.

—Envíenos cuanto antes el informe.

—Todo para ayer, ¿verdad, Carrillo? Lo haré en cuanto regrese de clase. Ahora… —se incorpora trabajosamente el forense—, me van a permitir.

El trío se levanta y el inspector estrecha la mano del doctor.

—Cualquier cosa que se le ocurra… —le dice mientras cruzan la puerta.

—Ya sé, ya sé, Carrillo, que no me va a dejar en paz —dice el forense, perdiéndose por el pasillo—. Es usted como un perro de presa.

—Me muero de hambre —dice Pezuela.

Carrillo no dice nada. El olor persistente de aquel lugar le ha cerrado el estómago.

—¿Quieres desayunar aquí? —pregunta con incredulidad.

—¿Por qué no? Llevo horas levantada.

—Anda, vete para comisaría y reúne al equipo. Yo voy a casa a ducharme. Nos vemos en… cuarenta y cinco minutos. Te da tiempo a tomar algo allí hasta que yo llegue.

—Lo que digas, jefe.

Capítulo 10

El bastón nacarado tiene un pomo con las fauces de un perro salvaje.

—¡Alcánzamelo, niña!

La joven retira la sábana de seda y se incorpora. Guillermo Dumboa se frota los ojos para desperezarse mientras contempla el joven cuerpo desnudo. A pesar de haber cumplido los dieciocho años es una jovencita menuda, de pecho pequeño y caderas escurridas. Es la última de sus elegidas, su chica de confianza, la que se encuentra más cerca de él y es una apuesta segura. Se llama Lucía, como santa Lucía de Siracusa, la santa de los pobres y los ciegos. Él la llama por su nombre en italiano, Luchía.

A Lucía la conoció a través de la fundación. Era una más de esas chiquillas que llegan allí tras una vida dura, difícil. El perfil es casi siempre similar. La vieja historia que se repite: padres drogadictos y con evidencias de abuso sexual por familiares. Criaturas que han visto de todo, que saben más de subsistencia que muchos adultos, tras vivir en centros de los que escapan y vuelven y vuelven a escapar, a la espera de que la vida les dé una oportunidad.

Lucía, como las otras chicas, llegó a la fundación con la promesa de que allí todo iba a ser distinto. Es un centro privado, con más medios que los centros públicos, donde se les ofrecen estudios, se les enfoca profesionalmente, se trabaja con ellas para que se valoren y puedan convertirse en personas de provecho. La fundación ha sido un logro para el viejo magnate. Le ofrece una pátina de respetabilidad y, al estar cedidos los terrenos del centro a la titularidad de la Iglesia Católica, se nutre de aportaciones de fieles y ni siquiera paga el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Pero lo que más le interesa al hombre no es la labor social de la fundación como tal, sino las niñas.

—Ayúdame a incorporarme.

El viejo, desnudo, se apoya en la tierna espalda de la jovencita. Le señala el batín de seda que reposa en una butaca y ella corre a por él.

Lucía es muy complaciente. Sus vivencias desde la infancia han distorsionado la idea del sexo. Para ella, esa relación que mantiene con Dumboa es consecuencia directa del poder que él ejerce sobre ella y al que ella responde con entrega y sumisión. Y no solo tiene poder sobre ella y el resto de las chicas, ella se da cuenta del miedo de los que se cruzan con él y obedecen las órdenes que da con voz pétrea y engolada. En la amplísima habitación tiene fotos de gobernantes, de diversos papas, del alcalde de Madrid y el nuncio de su Santidad saludándolo en la inauguración del ala oeste de la catedral, que costeó casi íntegramente.

Ella le tiende el batín. Él se lo pone y se anuda el cinturón. En ese momento llaman a la puerta.

—Señor Dumboa…

—Pasa.

Entra en la habitación un hombre trajeado, de mandíbula cuadrada y pelo muy negro. Es Flores, el guardaespaldas, matón, confidente y mano derecha de Dumboa. Jamás cuestiona las decisiones de su jefe, para eso tiene la nómina que tiene y el sobre que recibe a modo de propina cada fin de mes. También Dumboa le permite el trapicheo con cocaína, a baja escala, con los chicos de acogida que ya trabajan y pueden permitírselo. El dinerito negro y sin pasar por caja lo ayuda a pagar la hipoteca de su chalé en Pozuelo, un sueño para alguien como él.

El hombre ni siquiera mira a la chica. Es Dumboa quien se vuelve hacia ella.

—Puedes vestirte en la habitación de al lado —le dice señalando la puerta que comunica las dos habitaciones—. En cuanto estés lista te vuelves a la fundación, a ver cómo están las cosas por allí.

Dumboa espera a que la chica salga.

—¿Sabemos algo más de Cobo? —pregunta al recién llegado.

—Lo torturaron. He oído que hasta le quemaron los huevos.

Dumboa arruga la frente al imaginar lo que Cobo tuvo que pasar.

—Y a su mujer la vaciaron.

Ahora el viejo se santigua. La noticia deja una huella de preocupación en su rostro.

—Después de lo sucedido a Pradera, ahora esto… Sabes que no soy un hombre fácil de asustar, pero esto no me gusta nada. Se acercan a mí, esa es la impresión que tengo. Tienes que andar atento, Flores. Y organiza para que aumente la vigilancia en casa. No quiero sorpresas.

Flores asiente.

—Estaba pensando en aquel tipo que estuvo molestando a Cobo, ¿te acuerdas?

—¿El negro?

—Sí, el negro aquel.

—Me ocupé de él.

—Pues me gustaría que lo localizaras, a ver si sabe algo de lo que le ha ocurrido a mi viejo amigo.

—No veo al negro quemándole los huevos a Cobo. Era un pobre patán.

—Puede ser, pero igual trabajaba para alguien que ha decidido contratar a unos profesionales.

A pesar de haber pasado la noche acompañado, Dumboa no parece de buen humor, y así es. Además de la noticia de Cobo, le duele la cadera. Putos clavos.

—Tú habla con él.

Flores asiente.

Se mantiene a cierta distancia. Sabe que cuando tiene un mal día es mejor ser cuidadoso con el jefe para no despertar a la fiera que lleva dentro.

—Pero primero me tienes que acompañar, tengo mucho que hacer esta mañana. Espérame abajo.

Flores sale de la habitación, mientras Dumboa, apoyándose en el bastón, se dirige al cuarto de baño.

—Nos esperan días difíciles —dice hablando solo.

Capítulo 11

Diario

Hoy me he despertado mucho más tarde de lo habitual. Por fin he logrado dormir profundamente; la tensión de los últimos días ha desaparecido. Si alguien me preguntara cómo estoy, la respuesta sería, bien. Estoy bien. Tranquila. Algo parecido a la paz me hace respirar profundamente, con satisfacción.

Es algo extraño. ¿Cómo puedo sentirme así? ¿Cómo es compatible esa placidez que me rodea con la extrema violencia del acto que llevamos a cabo ayer? Desoigo esas preguntas y evito sus respuestas. No son importantes. Lo único importante es que hemos logrado cumplir el objetivo y el mundo es ahora un lugar mejor.

Aunque nadie lo sepa ni lo pueda imaginar, se ha realizado un importante acto de justicia. La violencia es solo un añadido, no tiene sentido por sí sola. De hecho, aunque parezca puro cinismo, nunca me definiría como una persona violenta. Pero la violencia aumenta el dolor, y a un mayor dolor, una mayor reparación. ¡Y hay tanto por reparar! Es así como son las cosas.

Me pregunto qué hará Aslan. Él también es distinto; está, de algún modo, roto desde que sucedieron aquellas desgracias. Su único sentimiento es el de amor y gratitud hacia mí. Aslan es un soldado obediente. Me idolatra. Daría su vida por mí sin ni siquiera pestañear. Y si soy capaz de hacer todo esto, es porque él está a mi lado.

Hemos logrado un nuevo triunfo, dos de dos. Y ya toca concretar los últimos detalles del próximo acto. Es una forma de mirar hacia adelante, de sanación. Repaso los pasos a dar. Estudio los posibles problemas y sus soluciones.

Capítulo 12

La estación de metro de Gran Vía es el corazón de Madrid; ingiere y escupe viajeros constantemente, como una bomba en permanente trabajo. En los bajos, antes de las taquillas, sopla el saxofón diariamente Cleofás Rafael Esteban Jesús Creole, un músico portorriqueño setentón de raza negra, que compartió cartel con los mejores. Una vez, Miles Davis lo invitó a su casa para una sesión, o al menos esa es una de las muchas anécdotas que él cuenta a cualquiera que se para a escucharlo. Oriundo de Guayanilla, a los siete años cruzó el charco con su familia para establecerse en Nueva York, después de que su padre hubiese tenido la malaventura de intentar seducir a la mujer del gobernador de la provincia.

Gracia desciende las escaleras automáticas del metro. Con cada paso, siente un pinchazo en la cabeza. Tiene una resaca importante.

Cleofás toca las mismas melodías que tocaba en el Bronx de los años setenta. Entonces el free jazz era lo más, y a él lo llamaban el Rey, así, en español. Desgraciadamente, el alcohol se llevó su tributo y, después de una gira por España en el 86, los promotores se quedaron con su caché y con su billete de vuelta. Desde entonces, saca para la pensión y el coñac tocando para los viandantes del metro de Gran Vía. Los extras suelen correr por cuenta del sobresueldo que, mes a mes, Gracia deja en su mano callosa.

—¡Cuánto bueno por aquí! ¿Qué es lo que quieres, amiga?, ¿cómo estás? —saluda con una enorme sonrisa el músico al ver a Gracia.

—Te veo bien, Cleo.

—Todo lo bien que se puede estar en este rinconcito de mierda. Contento de verte de nuevo, amiga. Un placer saludar a la hija de Chet Baker. ¿Sabes lo malo de él? Era un jodido blanquito que cagaba más arriba del culo —dice soltando una carcajada.

Gracia se ríe también; Cleofás utiliza a veces expresiones portorriqueñas que no dejan de sorprenderla. Y respecto a su parentesco con Chet Baker, ya se lo soltó la primera vez que la vio: «¡Ave María! ¡La reencarnación de Chet Baker en mujer!». Y desde entonces siempre insiste en su parecido con el bello trompetista californiano que perdió la vida en un hotelucho de Ámsterdam, devastado por las drogas y el sufrimiento de los genios.

No solo bromea con ello, sino que en ocasiones ha insinuado que la madre de Gracia tuvo que conocer al músico cuando este tocó en Madrid en los años ochenta.

A la periodista le cuesta imaginar a su difunta madre, una mujer recta, seria, teniendo una aventura con Baker. Es algo casi surrealista. Sin embargo, no deja de ser curioso que ella sea también una apasionada del jazz y del blues. Siempre que puede se marcha a Londres a comprar antiguos vinilos, a ver conciertos y a descubrir qué se cuece en el panorama musical de la capital británica.

—Cleo, ¿puedo hablar contigo?

—Por supuesto, miss Baker.

Salen del metro y entran en una cafetería próxima. Se sientan junto al ventanal, desde donde ven el trasiego de gente que convierte la Gran Vía en un volcán de lava en permanente erupción.

—¿Un brandi, Cleo? —pregunta una camarera desde la barra.

Él levanta el dedo pulgar en un gesto afirmativo.

—Este es mi segundo hogar. Me aguantan, aunque siempre acabo un poco jumeta… —dice guiñando un ojo a la camarera que sirve la bebida en una copa.

—¿Y usted? —le pregunta a Gracia.

—Un café solo bien cargado.

La cafeína es cojonuda para sus dolores de cabeza.

—Y ahora —dice el saxofonista, cogiendo la copa entre los dedos—, dime, ¿qué quieres de mí esta vez?