7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

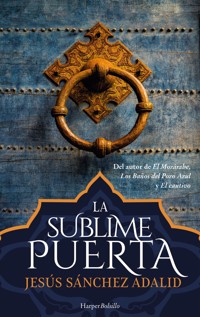

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harper Bolsillo

- Sprache: Spanisch

Continúan las aventuras y desventuras de Luis María de Monroy, el joven soldado de los Tercios a quien ya conocimos en El cautivo, en el contexto de los continuos enfrentamientos en el S. XVI entre las tropas españolas de Felipe II y las del Imperio Otomano. Apresado y hecho cautivo en la batalla de Los Gelves, gracias a su inteligencia, su dominio del arte de cantar y tañer el laúd y algún que otro golpe de suerte, logrará salvaguardar su vida primero en Susa y luego en Estambul, la urbe más fascinante y cosmopolita de la época, donde arriesgará doblemente su vida al colaborar con una trama de espionaje al servicio del emperador español. La apasionante vida del caballero Monroy, protagonista de la exitosa trilogía de El caballero de Alcántara, es el fiel reflejo una época tan fascinante como compleja, la del esplendor del imperio hispánico de los Austrias, la misma de Lope y Cervantes. El protagonista de la novela pronto descubrirá que los ideales caballerescos y religiosos, la música y la poesía, la patria y el honor han de convivir inevitablemente con la crueldad de las guerras, el hambre que asola al pueblo llano, y la iniquidad, a veces, de sus gobernantes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

La sublime puerta

© Jesús Sánchez Adalid, 2005

© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

ISBN: 978-84-17216-49-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Libro I

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Libro II

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Libro III

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Libro IV

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Libro V

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Libro VI

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Libro VII

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Final de esta historia

Capítulo 54

Capítulo 55

Epistolario a modo de Epílogo

Nota histórica

Nota del autor

Si te ha gustado este libro…

Dedicado a Extremadura, mi tierra, que sigue dando gente tan singular como entonces

Halláronse presentes a la plática la sobrina y ama, y no se hartaron de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento; pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de don Quijote era falsa o verdadera, y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y, entre otras, dijo que se tenía por cierto que el Turco bajaba con una poderosa armada, y que no se sabía su designio ni adónde había de descargar tan gran nublado, y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad y Su Majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió don Quijote:

—Su Majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le halle desapercebido el enemigo; pero si se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención de la cual Su Majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella.

Miguel de Cervantes Saavedra

Don Quijote de la Mancha, segunda parte, 1615

DESVENTURAS, CAUTIVERIOS Y AVENTURAS DEL NOBLE CABALLERO DON LUIS MARÍA MONROY DE VILLALOBOS, SOLDADO DE LOS TERCIOS DE SU MAJESTAD QUE FUE APRESADO EN LOS GELVES POR EL TURCO Y LLEVADO PRIMERO A SUSA DE TUNICIA Y LUEGO A CONSTANTINOPLA, DONDE PADECIÓ TRIBULACIONES POR SERVIR A LA CAUSA DEL REY CATÓLICO Y A LA ÚNICA FE VERDADERA.

LIBRO I

DONDE DON LUIS MARÍA MONROY DE VILLALOBOS CUENTA CÓMO FUE HECHO CAUTIVO POR LOS TURCOS EN LOS GELVES Y LA MANERA EN QUE FUE LLEVADO A TRÍPOLI PRIMERO Y LUEGO A SUSA, EN LA GALERA DEL FIERO PIRATA DROMUX ARRÁEZ, EL RENEGADO, QUE IBA A CAIROVAN PARA SER GOBERNADOR DE PARTE DEL SULTÁN DE LOS TURCOS, NÁRRANSE TAMBIÉN LAS MUCHAS PENALIDADES QUE PASABAN LOS CAUTIVOS CRISTIANOS EN EL ALMAGACÉN DONDE ERAN GUARDADOS.

1

Durante aquel tiempo, yo no pensaba en España. Pasaron muchos meses en los que preferí espantar los recuerdos. Consideré que sería mejor mirar hacia delante. Mi ciudad, mi casa, mi madre, mis parientes… eran solo lejanas sombras del pasado. No sé de dónde saqué la fortaleza y la presencia de ánimo para sobreponerme de aquella manera y dominar los impulsos que pujaban por hundirme entre tantas adversidades. Supongo que todo hombre lleva dentro un alma aparentemente frágil, pero capaz de endurecerse y de templarse como el más puro acero. Es un misterio, y a la vez un milagro. Por otra parte, aunque pueda parecer fantasía, no dejaba de verme nunca asistido por un interior presentimiento, como un acicate, que me llevaba a comprender que no me sucedía otra cosa que la realización de mi destino. Eso me daba fuerzas. «Soy un cautivo y este no es mi mundo —me repetía una y otra vez—; esta vida presente es solo mi cautiverio». Sabía que mi nombre cristiano, Luis María, y mis honrosos apellidos, Monroy de Villalobos, eran nada en un país tan extraño al mío.

Al empezar a escribir esta historia, busco en el fondo de mi ser la memoria de tantas cosas pasadas y se despierta el dolor que sentí entonces. Pero de la misma manera me asaltan vivas imágenes de momentos llenos de esplendor, en que los sentidos estaban muy abiertos, los colores intensos, las sensaciones manifiestas y el ánima trepidante. Sería por la mocedad. Ahora, al escribirlo, regresa todo. Como si hubiera estado ahí, aguardando a ser llamado, desde los oscuros rincones del pasado.

Era verano. La luz del sol resultaba cegadora haciendo resplandecer la tenue neblina que se alzaba donde las olas rompían contra las rocas. Las murallas de Trípoli brillaban y el puerto estaba atestado de gente. Los esquifes iban y venían trayendo y llevando pasajeros y pertrechos. La gruesa armada del turco estaba a punto de hacerse a la mar, dividiéndose allí mismo en tres flotas: en la primera había de partir el bajá hacia Constantinopla, para llevar a Solimán la noticia de su victoria sobre la armada cristiana, y cautivos a los jefes del Alto Mando del ejército derrotado; al frente de la segunda flota iba el pirata Dragut, henchido de satisfacción por poder seguir haciendo fechorías por las costas de la cristiandad, a su merced ahora, por no quedar nave cristiana en condiciones de hacerle frente; y la tercera flota —la más menguada—, era capitaneada por el renegado Dromux arráez, que había sido distinguido por Piali bajá después de la guerra de los Gelves y, como premio, recibía el encargo de gobernar Cairovan.

En la nave capitana de este fiero jenízaro iba yo cautivo, amarrado con recios cordeles por manos y cintura a los palos de la borda. Veía desde mi sitio a la chusma de forzados allá abajo aferrados a los remos que debían batir desesperadamente a golpes de látigo. Era muy triste la visión y lamentables sus figuras y semblantes. Parecíame que estaban descendidos en los mismos infiernos donde aquellos diablos de turcos los afligían con los más duros tormentos. Distinguía entre ellos a algunos de mis compañeros de armas, los cuales, desprovistos de sus insignias de soldados y desnudos los torsos o hechas jirones las pocas ropas que los cubrían, más bien parecían menesterosos desharrapados que los altivos militares del rey de las Españas nuestro señor que eran antes de aquella malhadada derrota que tan deshecha y desventurada dejó a nuestra cristiana armada.

Corría el año de 1560, bien lo recuerdo pues tenía yo cumplidos los diecinueve años. ¡Ah, qué mocedad para tanta tristura! Habiendo llegado a ser tambor mayor del tercio de Milán a tan temprana edad, se me prometía buen destino en la milicia si no fuera porque quiso Dios que nuestras tropas vinieran a sufrir el peor de los desastres en aquella isla tunecina de los Gelves, a la que con tanta gana de vencer al turco habíamos ido, para ganarle señorío a nuestro rey y dejar bien altas las cruces de nuestra religión y las banderas y estandartes de nuestros reinos. Era mi primera campaña y fui a toparme con mi primera derrota, y con la triste suerte de ir a parar a manos de enemigos, en vez de ganar aína gloria y fortuna, como me hicieron anhelar los engañosos sueños de juventud. ¡Mísero de mí!

Con mis aún tiernos ojos de soldado inexperto y falto de sazón, contemplé a los más grandes generales cristianos humillados delante de los reyezuelos mahométicos y los jefes turcos. A bordo de la enorme galeaza de Piali bajá iba don Álvaro de Sande, llevado en el puente, dentro de un jaulón de madera. Era este el más bravo y noble hombre de armas que había dado la vieja sangre cristiana de nuestra España. Con setenta años cumplidos combatió con el mismo brío del más mozo de los rodeleros y fue apresado con todos los honores del que se bate hasta el final, sin rendir las armas ni pedir condiciones; mucho menos, suplicar por la propia vida ni arrojarse a los pies de sus cautivadores. Cuánto me dolía a mí considerar que tan valiente y grande general pudiera acabar sus días en tierra de infieles, cautivo, pues su avanzada edad le asomaba a la muerte con tantos padecimientos y afrentas como permitió Dios que sufrieran sus canas. Iban también presos camino de Constantinopla don Bernardo de Aldana, don Berenguer de Requesens y don Sancho de Leiva. Si es penoso ver a jóvenes soldados, como yo era, camino del cautiverio, ¡cuánto más a tan prácticos y renombrados militares de nuestros tercios!

Dividiose, como he dicho, la armada turquesa frente a Trípoli y pusieron rumbo al oriente las galeras del bajá, a Malta las de Dragut y a Susa las del gobernador turco Dromux arráez, en cuya galeaza me hallaba yo dando gracias al Creador por haber salvado la vida a pesar de ver muy cerca los trances de la guerra y tener la zarpa de la muerte a un tris. Pero no sería llegada mi hora y el cielo quiso que mi persona despertara la codicia de los vencedores, viéndome libre de degüello.

Este Dromux arráez a quien me refiero era valenciano y, por tanto, cristiano de origen, aunque había cambiado la religión verdadera por las mentiras del oro y los poderes que le ofreciera el turco, haciéndose jenízaro y prosélito de la secta mahomética, tan enemiga de nuestra fe. Sedujo a este fiero guerrero mi habilidad para tañer el laúd y cantar, cuando me descubrió prisionero en el fuerte de los Gelves. En tales circunstancias, conocer bien un oficio, saber lenguas o dominar un arte se convierten en la delicada frontera entre la vida y la muerte para los derrotados después de la batalla. Los hijos de Dios, pese a ser iguales a los ojos del Creador, son tan objeto de botín como un caballo, un cofre de monedas, una buena armadura o cualquier otra cosa que pueda aguzar el apetito de riquezas de los vencedores. Llévanse las pobres mujeres en esto la peor parte, pues quedan sus honras a merced de sus cautivadores que hacen uso de ellas para satisfacer sus bajas pasiones. Aunque tampoco los varones se ven libres de esta infamia, sucediendo que aquellos que son agraciados con bellos rasgos y apostura suelen despertar la lascivia de los hombres afectos al propio sexo. Así de dura es la guerra.

Sucedióme, por ejemplo, a mí que se prendó de mi persona el rey mahomético de Cairovan, el cual, al descubrirme entre los infelices cautivos, abrió un ojo grande como un queso y se frotó las manos ávido de llevarme a engrosar sus pertenencias. Tenía este magnate moro una mirada de mujer libidinosa en su redondo y menudo rostro que me hacía temer los más afrentosos agravios. Pero ¡gracias a Dios!, cuando ya me asían sus sirvientes por el brazo para llevarme con ellos, apareció el jenízaro Dromux arráez y manifestó no menor interés por mí. Aunque a este, como digo, no le complacía de mi infeliz persona otra cosa que el hecho de haberme escuchado cantar una copla acompañándome en los tientos y fantasías con el laúd que alguien puso en mi mano. Se adelantó el jenízaro y le rugió a la cara al rey caravano frases incomprensibles en algarabía. Disputaron ambos brevemente. Pero siendo más grande el poder del turco, arrugose finalmente el moro y fui yo a quedar en poder de Dromux, el cual me echó una cuerda alrededor del cuello y, sujetándola por el extremo, tiró llevándome tras de sí, mientras decía:

—Mío eres desde este momento, joven cristiano. No pensaba cargar con más cautivos de los que ya tengo ahí en mi galera, pero me ha gustado tu música. Esos dedos que tienes, finos para tañer, te librarán del remo.

Dicho esto, dio órdenes a sus hombres para que me llevasen a su barco. Miré atrás por última vez y vi a mis compañeros distribuirse cada uno con quien le correspondía después del reparto, camino como yo del cautiverio. Los que no interesaban a nadie fueron degollados allí mismo y su sangre tiñó las arenas de aquella maldita isla africana.

2

Navegábamos en la dirección de la puesta de sol cuando se divisó la franja de tierra que debía de ser nuestro destino, porque los marineros turcos gritaron a sus jefes:

—¡Susa, Susa, Susa…!

Irguiose Dromux arráez en el puente y oteó el horizonte con gravedad en el semblante. Luego dio las órdenes oportunas a sus subordinados y estos las transmitieron a las demás galeras de la flota con ostentosos gritos y movimientos de banderolas. Restallaron entonces los látigos sobre la chusma de forzados y los remos batieron fuertemente el agua. Veloces, los barcos fueron adentrándose en la curva que formaba la dársena del puerto.

Era grandiosa la visión de Susa irguiéndose desde el mismo mar, como una prolongada hilera de altas murallas, detrás de las cuales sobresalían soberbias fortalezas, poderosas torres y delgados minaretes. Estaban las atarazanas atestadas de navíos de todos los tamaños, y no quedaba un palmo de arena libre en las playas, por tal cantidad de barcas como había varadas. Pero no se veía gente por los alrededores; ni pescadores faenando próximos a tierra, ni barqueros dispuestos a trasladar gente al puerto con sus esquifes.

De repente, tronó sobre las almenas un rotundo cañonazo y al momento brotó el estruendo de muchas bombardas, baterías y culebrinas escupiendo fuego desde las fortalezas hacia nosotros. Causó esto gran sobresalto a los turcos, los cuales se aprestaron a sacar sus galeras del alcance de los proyectiles que caían por doquier.

Dromux montó en cólera y rugía hecho una fiera por este recibimiento que a buen seguro no se esperaba. Reunió a sus capitanes y no tardó la escuadra en hacer maniobras para situarse de la manera adecuada con el fin de iniciar el asedio. Pero cesó el cañoneo pronto en las murallas y siguió luego una calma expectante que duró toda la noche.

En la primera luz del amanecer, se vio venir un navichuelo que pedía parlamentar. Desde donde me hallaba yo amarrado, vi ascender a bordo a unos moros muy bien compuestos que se arrojaron a los pies de Dromux con mucha sumisión y le estuvieron luego besando las manos y reverenciando. El jefe de los turcos los trató con desprecio y les habló desdeñoso con duro tono en lengua alárabe. Regresaron los moros a Susa llevando las nuevas y al cabo de unas horas estaban otra vez navegando hacia nosotros. No sé lo que se negociaba con este ir y venir de turcos a moros y de moros a turcos, pero duró el parlamento una jornada completa. Transcurrida la cual, y siendo ya la última hora de la tarde, se vio salir de la puerta principal de la muralla una vistosa comitiva de guerreros sarracenos, a caballo unos, en dromedario otros, y muchos dellos a pie, con estandartes, banderas y sombrillas de todos los colores. Salía también mucho gentío que saludaba alzando las manos y vitoreaba con moderado entusiasmo.

Contemplando esta deferencia, Dromux mandó a su escuadra aproximarse a tierra y las galeras comenzaron a bogar puerto adentro, hacia las murallas que parecían brotar de la arena al borde del mismo mar.

—¡Ahlen, ahlen…! ¡Marhabá, marhabá…! —gritaban desde tierra los de Susa en señal de bienvenida.

No bien habían caído las anclas al fondo, cuando dio comienzo el desembarco. Corrían atropelladamente los turcos hacia las bordas para descender a los esquifes llevando sus pertenencias. Se iniciaron entonces, como era de costumbre en ellos, muchas discusiones, empujones y peleas, causándose un gran vocerío y estrépito de pisadas sobre las cubiertas. Creí que perecería aplastado, pues me pasaron por encima decenas de hombres que me pisotearon y magullaron sin contemplación alguna. Y de nada servía que suplicase yo caridad y cuidado con mi cuerpo, pareciéndome que estas quejas los animaban más a comprimirme y golpearme. Ya me iba yo dando cuenta de que mi persona no tenía más valor que cualquier otra carga del barco.

Pero vinieron por fin en mi socorro los criados de Dromux, que debían de temer que me causasen mayor daño, siendo yo una pertenencia de su amo. Me desataron las ligaduras y me echaron una soga al cuello, llevándome con ellos a guisa de ganado. Fui trasladado a tierra junto con toda aquella barahúnda, apretujado entre fardos, baúles, mulas y personas. Y más me valía no hacerme notar, pues, cuando me removía para acomodarme un poco mejor, me caía un sopapo, una patada o un escupitajo.

Echamos pie a tierra en las arenas de una playa atestada de gente que se nos venía encima curiosa y vociferante, dispuesta a sacar provecho de los recién llegados, ofreciéndoles agua fresca, frutas, golosinas, fonda, mujeres y todo lo que fuera menester a unos fieros marineros turcos que andaban deseosos de estar en suelo firme.

Me cargaron como a un jumento, poniéndome sobre los hombros un pesado saco que apenas me permitía alzar la cabeza del suelo unos palmos. Así que no veía yo sino pies y canillas asomando por debajo de las raídas túnicas de aquellos moros. El griterío en incomprensible algarabía me tenía sordo y confuso; mas, con la mente espesa y presa del terror, ¿qué otra cosa podía hacer sino dejarme arrastrar por mis cautivadores? No bien me paraba un momento para recuperar el resuello, cuando me llovían puñadas y puntapiés. De manera que vine a pensar que era animal de carga en vez de persona. Y con todo esto, no podía quejarme, porque vi aquellos días a algunos cautivos infelices a los que desollaron vivos por haberse puesto bravos ante tanta humillación o por haber intentado fugarse.

Decidí yo por encima de todo salvar el pellejo e hice propósito de someterme, callar y aguantar, sin perder la esperanza de que me viniera mejor ocasión para escapar. Aunque una voz interior, como un sabio consejo de la natural prudencia, me decía: «Paciencia, Luis María, que esto ha de ser cosa de tiempo». Mas, es verdad que no temía por mi vida, porque ya me había dado cuenta de que mis cautivadores ponían cuidado en no dañarme demasiado. Al fin y al cabo, como ya dije más atrás, era mi música lo que le interesaba de mí al jefe Dromux, y esto me hacía ser mercancía valiosa en cierto modo.

Y vino a confirmarse mi convencimiento de que no me causarían mucho perjuicio cuando unos endiablados niños se acercaron a mortificar a los pobres cautivos cristianos, arrojándoles piedras y clavándoles afiladas espinas. Si no bastaba el tormento de ir amarrado y cargado con pesados fardos, encima la gente sarracena, lejos de apiadarse, venía a hacer escarnio y a azuzarnos a los inmisericordiosos niños, como perrillos rabiosos. Excepto los criados de Dromux, que se enojaron mucho y espantaron a la chiquillería a palo limpio.

Entramos en la ciudad por una alta puerta que se abría en la muralla y fuimos avanzando por los adarves hasta un laberinto de callejuelas por donde nos condujeron pasando por delante de un sinnúmero de tenderetes y negocios de todo tipo. Susa era un gran mercado y el conjunto de sus habitantes bramaba pregonando sus géneros: cueros, tejidos, alhajas, vasijas y todo tipo de buhonerías de poca monta, extendidas acá o allá, en el suelo, delante de las puertas o sobre los lomos de diminutos pollinos.

Llegamos a una plaza donde se alzaba una gran mezquita y al fondo un sólido edificio de piedra al que llamaban los moros de allí el Ribat. Hubo en este lugar una ceremonia de bienvenida por parte de los magnates de la ciudad. Apareció Dromux arráez a caballo rodeado por toda su guardia y cabalgó arrogante hasta el medio de la plaza. Acudió enseguida el que debía de ser el alcalde de Susa y se arrojó al suelo muy sumiso, invocando a Alá y haciendo ver que ponía la ciudad a los pies del turco. Luego vinieron sus sirvientes y trajeron muchos presentes al jenízaro: pieles de leones y leopardos, espadas, joyas y vestidos. De la concurrencia brotaban exclamaciones de admiración y los tambores no tardaron en hacerse oír, así como las chirimías y esos monótonos cantos a los que tan aficionados son aquellos moros del norte de África.

Ante estas demostraciones de sometimiento, contestaba Dromux con un desprecio inconmensurable; alzaba la barbilla con altanería y apenas miraba de soslayo a sus súbditos, haciendo ver que los turcos eran dueños y señores de todo cuanto pudieran ofrecerle, y que representaba él como bajá al mismísimo sultán Solimán el Magnífico, emperador que reinaba en Constantinopla sobre vastísimos territorios.

Se desvivía la morisma de Susa trayendo tributos, pero lo único que pareció contentar algo al turco fue la llegada a la plaza de un buen número de guerreros sarracenos custodiando a una larga fila de prisioneros españoles cargados de cadenas. Eran estos infelices cristianos no otros que la guarnición de soldados que habían señoreado la plaza hasta la noche antes, en nombre de nuestro rey, creyendo que aquellos moros tunecinos eran aliados en quienes poder confiar. Pero a la vista estaba que no tardaron los magnates de Susa en traicionarlos, tan pronto como vieron las banderas turquesas luciendo en los palos de las galeras que venían al puerto.

A toda la gente cristiana apresada, tanto en los Gelves como después de llegar los turcos a Susa, nos encerraron en lo que llamaban el almagacén, que era una enorme y vieja fortaleza que quedaba al abrigo de la muralla de poniente, dando al mar por un lado y a la ciudad por otro. Así, teniéndonos a recaudo, podían los sarracenos dedicarse a sus menesteres, los cuales eran, primeramente, divertirse en tierra firme y, luego de quedar exhaustos de placeres, tenderse a pierna suelta para recuperar el adeudo de sueño que llevaban en el cuerpo después de haber estado tan afanados en piratear.

3

Permanecí encerrado en el almagacén de Susa sin salir para nada algo más de dos meses. Este tiempo pareciome una eternidad por el hambre, la desnudez y el calor que se padecía. Aunque nada era peor que ver la crueldad que los moros usaban contra los cautivos. En aquella prisión sufríamos hacinados más de un millar de cristianos, pertenecientes tanto al gobernador, como a los magnates y a algunos particulares, ricos o pobres. Unos cautivos eran «de rescate» —que decían— y otros simplemente esclavos. Los primeros eran aquellos que, por ser nobles oficiales y gente principal, se tenían reservados para sacarles buen provecho pidiendo por ellos una buena suma, de doscientos, trescientos, quinientos y hasta mil ducados, cuando se tratase de alguien importante, como un capitán o un caballero de distinguido linaje.

Los esclavos, en cambio, tenían muy dificultosa su libertad, pues, estimándose de poca monta, no se esperaba obtener dellos otro beneficio que su trabajo de sol a sol. Eran, por ende, estos últimos los más infelices, porque sus amos podían cometer con ellos mil atropellos y crímenes de gran crueldad y saña.

Caso aparte de unos y otros formaban aquellos cautivos que por su oficio de carpinteros, armadores, médicos o —como era mi circunstancia— músicos, significaban en sí mismos una valiosa pertenencia para sus amos, lo cual los hacía merecedores de un trato benigno siempre que estuvieran bien dispuestos a esmerarse en sus artes.

Ya dije que me encontraba yo entre estos últimos, habiendo comprobado que mis cautivadores usaban ciertos cuidados para mi persona, aunque eso mismo me quitaba la esperanza de ser rescatado algún día.

Pero en el almagacén compartíamos todos los cautivos las mismas necesidades, por ser el lugar de encierro común, donde, como tengo dicho, nos guardaban de forma segura mientras a unos y otros se les iban adjudicando los destinos que disponían sus amos. Estos daban una suma a los carceleros por nuestra custodia y mantenimiento y así podían irse cómodamente a sus negocios. De manera que, como es de suponer, la comida que nos daban era poca y mala; apenas unos puches de harinas negras y una menguada ración de agua cada día, no habiendo allí distinciones por rescate, ni por oficio, ni por amos. Aunque bien es verdad que, de todos los que estábamos en el almagacén, se llevaban la peor parte los esclavos que no podían esperar el rescate ni sabían mejor oficio que el de simples braceros. Para con estos infelices se despertaba la saña de los carceleros y vi usar en sus pobres carnes las más horrendas crueldades: apaleamientos, mutilaciones y tormentos de todo género. Cuando esas criaturas, famélicas y débiles hasta la extenuación, ya no servían para sus duros trabajos, eran ahorcados o degollados sin más contemplaciones.

Entre los muchos buenos y nobles caballeros que padecían cautiverio en aquel almagacén de Susa de tan triste recuerdo, estaba un maese de campo de nombre don Vicente de Vera. Era este militar hombre ya de edad madura, de más de cincuenta años, tal vez sesenta, pues tenía la barba y los cabellos muy blancos. Por su fina estampa y su elegante compostura, a pesar del lamentable trance, reflejaba ser caballero de buen linaje. Supe luego que era marqués, aunque no recuerdo el nombre de su marquesado. Pues bien, había sido este don Vicente de Vera gobernador de Susa por tres veces, ya desde los tiempos del césar Carlos, hacía casi veinte años. De manera que se había pasado más de media vida guerreando contra los moros y turcos por la causa de nuestros reinos. Por su edad, por sus títulos y por sus dotes de gobierno, hacía este buen señor las veces de jefe de los cautivos cristianos que allí estábamos, y a pesar de que el dominio sobre nuestras personas lo ejercían los sarracenos, no había cristiano que le discutiese el mando en las cosas del interior de la prisión. Sobra decir que se hacía muy necesario un prudente y cabal gobierno entre las gentes que vivían tan desesperadas, para resolver pleitos, impartir justicia, evitar atropellos y mantener la paz y la convivencia. Tal era su natural autoridad, que hasta los turcos que le habían desposeído del rango de gobernador, al perder nuestro rey la plaza, le tenían grande consideración y respeto; tanto que incluso contaban con él a la hora de disponer ciertos menesteres en el almagacén, como proveer al reparto de las raciones, organizar la limpieza o distribuir a la gente en las pocas y destartaladas dependencias que componían aquella ruinosa fortificación. Y cuando algún cautivo necesitaba hacer valer sus derechos o sufría cualquier agravio por parte de los que allí habitaban, no dudaba en acudir a Vera para que le amparase o le diese consejo.

También había clérigos cautivos. Diariamente se decían misas en una improvisada capilla, donde asimismo se rezaban laudes cada mañana y vísperas por la tarde. No eran pocos los cautivos que acudían a estos piadosos actos. Sorprendía ver con cuánta devoción y temor de Dios se vivía en aquella prisión. Muchos de nosotros nos confesábamos con frecuencia y comulgábamos a diario, por si estaba del cielo que fuese llegado antes de la noche el momento de rendir el alma, pues ya digo que allí la vida de un hombre no valía nada.

Aunque tampoco faltaban los malos ejemplos. Veíanse cosas muy feas y se escuchaban rumores acerca de pecados horrendos que causaban espanto. Así, no era raro ver a algún que otro hombre hecho y derecho que se amancebaba con un muchacho a la manera de varón y hembra, haciéndole a este último llevar galas de mujer en lo privado. También había broncas, peleas, riñas, robos y hasta homicidios. Ya tenía trabajo el bueno de don Vicente de Vera para poder gobernar en paz a tan variopinta humanidad.

Desde las primeras semanas de cautiverio había hecho yo buena amistad con unos cuantos compañeros de edades semejantes a la mía, en cuya compañía me consolaba mucho en tan amargas horas, a más de protegernos así a modo de piña unos a otros de los atropellos de algunos desalmados. Con estos y con ocho o diez más que se nos unían, formábamos una buena tropilla gracias a la cual nos veíamos libres de muchas afrentas que allí sufrían los mozos que no tenían a quién arrimarse.

Algo vería en nosotros un bravo y obstinado capitán llamado Miguel de Uriz para resolver tenernos en cuenta a la hora de tramar planes de revuelta. Y fue con mi persona con quien tuvo a bien entrar en conversaciones con muchos miramientos, cuidándose de no errar el tino a la par que no levantar sospechas. Porque era harto difícil conversar con intimidad en tal hacinamiento de personal.

Una tarde, en las reuniones que hacían en el patio los oficiales con el maese de campo don Vicente de Vera, que eran a vista de todos, Uriz propuso que se solicitase de los turcos permiso para dar órdenes dentro del almagacén mediante el toque de un tambor, como era costumbre en el ejército, pues era tal el gentío allí preso que no había manera de entenderse a la hora de organizar la vida. Y siendo militares la mayor parte de los cautivos, no nos sería difícil hacernos a una disciplina semejante a la del tercio. Porfiaron durante un buen rato sobre la propuesta los caballeros principales. Unos lo veían muy oportuno; otros se manifestaban contrarios, por considerar que no había allí dentro potestad militar y que, si acaso, admitían un mero gobierno civil entre buenos cristianos. Como no se ponían de acuerdo, terció finalmente don Vicente de Vera, cuya autoridad nadie discutía por haber sido el legítimo gobernador nombrado por nuestro señor el rey.

—No estaría de más algo de orden en esta república —sentenció solemnemente—. Ya que no tenemos campanas que nos dividan la jornada ni heraldos que nos transmitan las órdenes de nuestro rey, no me parece mala idea lo de regirse por el toque de tambor.

—Precisamente —se apresuró a indicar Uriz—, hay aquí un joven soldado que era tambor mayor en el tercio de don Álvaro de Sande. Él puede hacerse cargo de tocar las llamadas que tanto beneficio reportarán a la convivencia en esta prisión.

—¿Y el tambor? —repuso Vera—. ¿De dónde sacaremos el tambor?

—Deje eso de mi cuenta, señoría —respondió Uriz—; ya me encargaré yo de buscar uno.

—Sea —concedió el antiguo gobernador de Susa—. Apresúrese vuestra merced en dar con el tambor y sírvase disponer las llamadas como mejor convenga. Que ya veré yo el medio de convencer al turco para que nos deje regir la vida aquí dentro mediante el toque de la caja.

Este parecer de don Vicente de Vera zanjó la cuestión y se disolvió la asamblea, yéndose cada cual a pasar el rato como mejor podía. Entonces se acercó a mí el capitán Uriz y me dijo:

—Vamos, muchacho, que tenemos tú y yo que organizarnos para que funcione este negocio.

Le seguí obedientemente. Conocía yo a Uriz desde hacía tiempo. Era uno de los capitanes más afamados del tercio de Milán. Vino a esta guerra de Túnez a las órdenes de don Álvaro de Sande, como yo, y se ganó una merecida fama de hombre valiente y decidido allá en los Gelves, en la triste jornada que nos valió a todos este cautiverio.

Mientras caminaba a su lado, me preguntó:

—¿Estás dispuesto a prestar servicio a los cristianos que aquí estamos?

—Naturalmente, señor —contesté.

—Muy bien. Pues vayamos a ver la manera de hacernos con un tambor.

Acompañé a Uriz hasta la puerta principal de la prisión, donde solía estar el jefe de la guardia. Una vez allí, los moros nos miraron despectivamente y nos preguntaron qué nos llevaba a ellos. Uriz les pidió el tambor y los guardias no tardaron en querer saber qué recibirían a cambio. Tardaron en ponerse de acuerdo, pero finalmente cerraron el trato. El capitán les prometió una moneda de oro y ellos a su vez estuvieron dispuestos a procurar el tambor.

No sé cómo consiguió Uriz un escudo de oro en un sitio donde no tenía cabida cosa de valor alguna, pero él cumplió lo que pactó con los moros. No así cumplieron oportunamente su parte los guardias, que se presentaron con un cacharro casi inútil: un tambor de moros hecho con una especie de vasija de barro que sonaba destemplado.

—Poco podré hacer con eso —comenté desilusionado.

—Anda —me dijo Uriz—, cógelo y vamos. Ya habrá alguien que sepa tensarlo como Dios manda.

4

Empecé a servirme del tambor para hacer las llamadas cuando el capitán Uriz me lo ordenaba. Este oficio mío, que resultaba de gran utilidad en el tercio, en la prisión servía para bien poco. Los hombres hacían caso omiso de los toques. La mayor parte de ellos se comportaba como quien oye llover. Algunos incluso se reían de mí cuando me veían poner todo el empeño en el centro de la plaza, llamando a la limpieza común, para convocar la asamblea o para la oración.

—¡Anda y que te zurzan, tambor destemplado! —protestaban—. ¡Calla y déjanos en paz!

Como viera el capitán que yo no me desalentaba a pesar de esta chanza, se acercaba a mí y me infundía ánimo.

—Adelante, Monroy, sigue con tu tarea. Al menos ese tambor nos recordará que, aun en este trance, somos súbditos del rey católico.

Muchos de los cautivos vivían ya como hombres sin esperanza, vencidos por el tedio y el temor. En cambio Uriz estaba siempre cavilando. Tenía unos negros ojos muy vivos, con cierto asomo de delirio, que miraban nerviosos a todas partes. Estaba tan flaco y seco que parecía ser hecho de dura soga trenzada; mas no se le veía débil, sino enérgico y siempre agitado. Torcía la boca al hablar, como en un amargo rictus, y le asomaban unos amarillos dientes que apretaba con fiereza. Era sin duda uno de esos temerarios caballeros que da España, capaces de hacer cualquier locura, sin mirar por la propia vida ni por la de nadie.

De vez en cuando, aproximaba su boca a mi oído y me susurraba nervioso medias palabras cuyo sentido debía yo descubrir:

—Te conozco bien, Monroy. Cualquiera de los hombres del tercio de Sande sería digno de mi confianza. Aquí, tú, yo y cuatro más como nosotros podemos hacer grandes cosas.

Yo asentía con la cabeza, muy convencido de que siguiendo sus indicaciones cumplía con mi deber.

—Bien, bien —decía él—. Ya sabía que no me defraudarías.

—¿Qué he de hacer? —preguntaba yo.

—A su tiempo lo sabrás, muchacho —contestaba enigmático—. Tú, a lo tuyo, dale que te pego con ese tambor. ¡Haremos hazañas, grandes hazañas! La vida de un soldado no termina cuando uno es hecho prisionero. Solo la muerte puede quitar de en medio a un guerrero de verdad.

—¿Y qué puede hacerse? —me impacientaba yo—. Apenas somos aquí mil hombres, estando los más de nosotros famélicos y sin fuerzas.

—Menos es nada —decía él, aguzando los vivos ojos—. A su tiempo verás cuánto puede hacerse aquí por la causa de nuestro rey.

Como pasaba el tiempo sin que sucediera nada extraordinario, salvo las penalidades propias del cautiverio, y allí no se veía más movimiento que la rutina diaria de comer lo poco que nos daban, dormitar en el duro suelo y matar el aburrimiento con juegos de niños, vine a concluir que las propuestas de Uriz eran fruto de su fantasía. También llegué a creer que mi dueño, el gobernador turco de Susa, se había olvidado completamente de mí. Entonces me dio por pensar que mi condición de músico no me iba a librar de las penalidades. Las ilusiones que me hice en un principio se fueron desvaneciendo.

Pero sucedió que una mañana muy temprano se presentaron en el almagacén dos criados que decían venir de parte de Dromux. Uno de los guardianes de puerta voceó mi nombre y entonces supe que por fin me reclamaban en el palacio de mi amo.

Uriz se percató de este hecho y se apresuró a instruirme con muchas advertencias y recomendaciones:

—No pierdas ripio, Monroy; todo lo que veas y oigas en la casa de ese turco nos puede resultar muy útil. Hazte el sumiso, obedece a todo sin rechistar, gánate su confianza… Pero… que no te convenzan, muchacho; que a esos endiablados sarracenos les priva hacer renegar a nuestra gente…

Me llevaron primero al taller de un herrero donde me pusieron unos fuertes grillos de hierro en los tobillos, los cuales me unieron con una cadena de poco más de dos cuartas de largo, con la que difícilmente podría correr. También me colocaron argollas en las muñecas. De esta manera, sujeto de pies y manos, me condujeron por un laberinto de callejuelas a una plaza donde se alzaba la mezquita mayor de Susa. Fuimos bordeando un gran palacio hasta las traseras de lo que adiviné que era la residencia de Dromux, por la mucha guardia y servidumbre que se veía una vez que entramos por la puerta falsa. Los moros que estaban en los patios, ocupados en sus faenas, me miraban con mucha curiosidad y decían en su lengua cosas incomprensibles para mí.

Por una estrecha y oscura escalera, los que me custodiaban me bajaron a unos sótanos donde tenían los baños. Allí me despojaron de mis pobres y escasas ropas y me restregaron bien con ásperos estropajos de estopa. Más agradable fue sentir el contacto del agua cuando me sumergieron en una pileta. A todo esto, sentíame como un animal o un objeto entre sus manos. Parecían divertirse con el trabajo de asearme y me daba la sensación de que se burlaban de mi delgadez extrema, pues me señalaban los costillares que asomaban bajo mi piel por la poca carne que tenía pegada a los huesos. ¡Qué humillación, verme en manos de impíos hombres, en cueros y sin poder decir ni pío! En aquel lugar, me cortaron los cabellos y me rasuraron barba y bigote, dejándome lampiño como un infante. Esto fue el mayor escarnio que me hicieron, pues nada me parecía más afrentoso que sentir el manoseo de los moros en torno a los labios. Pero estaba muy resuelto a no abrir la boca, siguiendo las instrucciones del capitán Uriz.

Ya fuera de los baños, en unas dependencias donde se amontonaban telas y prendas de vestir, me echaron por lo alto una especie de camisón a la manera de sayo hasta los pies y, de esta guisa, me condujeron los criados ante la presencia de sus jefes.

Recibióme un grueso hombre de piel clara que estaba sentado en un diván, entre cojines. Este, que era el primero de los mayordomos del palacio, me pareció desde el principio ser amable y no se mostraba tan despreciativo como los demás. Me remiró cuidadosamente y desplegó una sonrisa plena de satisfacción. Para sorpresa mía, me dijo en perfecta lengua cristiana:

—¡Ah!, tú eres el músico. ¿Cómo te llamas?

—Luís María Monroy de Villalobos —respondí.

—¿De dónde eres?

—De España.

—Sí, claro, de España, eso lo sé. ¿De qué parte de Castilla?

—No de Castilla, de la baja Extremadura.

—¡Ah!, ¿cerca de Córdoba?

—Queda lejos de Córdoba mi pueblo, aunque está más próximo a Sevilla.

—¡Ah, Sevilla! —exclamó cerrando los menudos ojillos—. Debe de ser muy hermosa Sevilla. Eso dicen todos.

—Debe de serlo, señor —observé—, aunque yo no puedo asegurarlo por propia experiencia, pues no la conozco.

—Pareces ser un joven instruido —dijo—. ¿Eres noble?

—Soy fijodalgo.

—Se nota.

—Estoy muy orgulloso de mi sangre —aseguré.

—Bueno, bueno, muchacho —dijo agitando las manos—, esa honra de poco puede servirte. Aquí no eres sino un esclavo, uno más de los sirvientes de nuestro amo el bajá Dromux. La guerra es así, ya sabes, Luis Manuel…

—Luis María, señor.

—Eso, Luis María. Y bien, ¿qué sabe hacer Luis María Monroy? Dicen que sabes tañer y cantar admirablemente.

—¡Letmí, trae el laúd! —ordenó autoritariamente a uno de los criados.

Enseguida fue el sirviente a buscar el instrumento y lo puso en mis manos. Lo templé y luego lo toqué y canté lo mejor que sabía. Holgóse el mayordomo de escucharme y aplaudió muy contento. Después dijo con mucha solemnidad:

—Nuestro amo, el gran Dromux bajá, dará mañana en este palacio una fiesta para agasajar a los magnates aliados del sublime sultán Solimán. Nuestro amo adora la música. Tañerás tú y cantarás a la manera de España cuando te corresponda en el turno de las actuaciones.

—Haré lo que se me mande —contesté sumiso.

—¡Muy bien! —exclamó el mayordomo—. Ahora te daremos de comer algo, pues veo que estás muy menguado de carnes.

—Hay poco con lo que alimentarse en el almagacén.

—Vayamos a la cocina —ordenó poniéndose en pie.

En las cocinas del palacio abundaba la comida. Ya hacía tiempo que yo no veía carnes, verduras y frutas en tanta cantidad, tan frescas y bien dispuestas. Me sentaron a la mesa y pronto me trajeron los cocineros pan tierno, garbanzos y algunas presas de cordero. Me abalancé sobre lo que me ofrecieron arrastrado por mi hambre de muchos días.

—Bien, Luis María —me aconsejó el mayordomo—, come despacio que puede hacerte mal un atracón, tan seco y débil como estás.

El resto de los criados y esclavos que allí estaban se divertían a mi costa, al verme saciar el apetito de forma voraz, como un animal. Pero nada me importaba a mí más en aquel momento que reponer mis mermadas fuerzas.

El jefe de la servidumbre se sentó a mi lado y me observaba lleno de curiosidad. De vez en cuando me preguntaba cosas sobre mi persona y origen, sobre España y sobre la manera en que había venido a ser cautivo.

—¿Cuántos años tienes?

—Diecinueve he cumplido —contestaba yo entre tajada y tajada.

—No es mala edad para hacerse aquí una vida —comentó él—. Siempre hay tiempo para acomodarse uno a lo que Dios manda. A tus años un hombre instruido y hábil como tú puede recomponerse la existencia entre la gente de la ley de Mahoma…

Debí de mirarle con extrañados y desafiantes ojos, porque enseguida se apresuró a añadir:

—Aunque, naturalmente, debe uno hacer borrón y nueva cuenta con lo pasado. Los cristianos se tienen hecha una mala y falsa semblanza del turco y de todos los seguidores del profeta en general. Pero la vida no es muy diferente acá. Ya te digo: es cuestión de acomodarse.

—¿Acomodarse uno a ser esclavo de otros? —observé—. Más que cómodo, a mí eso me parece resignación.

—Piensas en cristiano, joven. Y yo te comprendo. Te costará mucho hacerte a esta vida. Pero veo que eres inteligente y sé que te será más fácil que a otros.

Me quedé mirándole fijamente. A estas alturas de la conversación, mi menguado estómago empezaba a estar lleno. El mayordomo era un hombre grueso de edad indeterminable que tenía la piel muy clara y rosada. Apenas le crecían unos cuantos pelos rubicundos en su barbilla redondita y casi siempre sonreía. Vestía con la túnica larga que usan los turcos y lucía en la cabeza el enorme turbante propio de quienes tienen algún poder entre ellos. Aunque sus ademanes resultaban inmoderados, el tono de su voz era muy extraño, femenino y delicado, recordando el de una mujer madura. Me parecía adivinar cierto poso melancólico en sus ojos. Después de tanto maltrato como yo había sufrido hasta ese día, su presencia amable me confortaba mucho.

—Ya que has salvado la vida —me aconsejaba paternalmente—, debes cuidar de salir lo mejor parado que puedas en esta tierra. La vida de un cautivo no vale más que la de una mosca. Esas son las crueles leyes de la guerra, pero, siendo listo y sabiendo la manera de ser útil, se puede sobrevivir. Fíate de mí y obedece a cuanto se te pida. Nuestro amo Dromux no es un hombre especialmente cruel. En esta casa todos somos esclavos. Incluso yo, ya ves, aunque tengo el mando sobre toda la servidumbre. Mas no por ello vivimos mal en esta casa. No es tan mala la gente turquesa como la pintáis los cristianos. Las cosas son según uno las mira. Pregunta a cualquiera de esos —me dijo señalando con el dedo a los otros criados que nos miraban muy atentos, aunque no entendían nada de lo que hablábamos—. Para ellos, la gente cristiana es el mismísimo diablo, pues así se lo pintaron los suyos desde que nacieron. ¿Comprendes?

—Y tú, señor —le pregunté—, ¿por qué hablas tan bien mi lengua?

—Porque nací cristiano. El beylerbey de Argel Jair Aldin Barbarroja me hizo cautivo cuando era niño de once años, en uno de sus asaltos a la costa española. Vivía yo como cualquier hijo de pastores, dedicado a cuidar las cabras de mi familia por los cerros de Málaga. Nunca sabré qué fue de mis padres, si viven o han muerto ya.

—Es una gran crueldad sacar a un niño de su casa y de su gente y llevarlo esclavo a otro mundo —comenté, sobrecogido por tan triste historia—. Mi caso es diferente, pues yo tenía todo el uso de mi razón cuando escogí libremente ser soldado e ir a la guerra. Si ahora soy cautivo es porque decidí arriesgarme, aun a sabiendas de que podía sucederme esto o algo peor, tener que llevar la dura vida de un galeote o incluso morir a manos del enemigo.

—Solo lo que Dios quiere sucede —sentenció el mayordomo—. ¿Crees acaso que he sido más infeliz en esta vida que en la que tenían reservada para mí mi pueblo y mi familia? Has de saber que éramos pobres. Tal vez habría muerto de hambre en Málaga. Tú eres hijo de hidalgos, pero es muy dura la existencia de los pobres en España.

—No más que aquí —apostillé.

—No más que en ninguna parte —añadió.

Volvió a hacerse el silencio entre los dos. Aunque él mandaba sobre mí, dadas las circunstancias, al menos nos unía el origen. Ambos éramos cautivos. Solo una duda me agitaba.

—¿Renegaste de la fe? —le pregunté.

Se quedó pensativo un rato y después contestó con gran aplomo:

—Para mí no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.

—Pero… eres un bautizado…

—Turquía está llena de bautizados que siguieron luego al profeta cambiándose de ley. También nuestro amo Dromux nació en tierra de cristianos. Como muchos bajás, beylerbeys, arraeces, visires y hasta grandes visires del Imperio. Ya ves, pocos son los fieles de Mahoma que se hacen cristianos. Sin embargo, son legión los cristianos que se cambian de ley. ¿Por qué será?

—Será por la fuerza bruta —observé.

—Será —añadió muy sonriente—. La misma fuerza bruta que usa el rey de los cristianos para quemar herejes y expulsar a judíos y moros de sus reinos. En fin, dejemos ya la conversación —dijo zanjando la cuestión—. Debes descansar para que estos alimentos regeneren tu cuerpo flaco.

—Dime antes cómo te llamas.

—Yusuf es mi nombre —respondió—. Yusuf Gül agá.

Dicho esto, se despidió de mí y ordenó a los criados que me condujeran a donde debía descansar. Por el camino, uno de ellos me iba golpeando con una vara y me empujaba de tal manera que, debido a la trabazón de las cadenas, caí al suelo un par de veces.

Ya solo, en el cuartucho donde me encerraron, medité acerca de lo que había sucedido ese día. Comprendía que mi vida no dejaría de ser dura, mas me confortaba haber dado con el tal Yusuf, que parecía ser más bondadoso que los demás sarracenos. Bien comido, dormí plácidamente.

5

Reparé en que los sirvientes y esclavos de mi dueño, Dromux arráez, se referían ahora siempre a él como el bajá. La razón de esto estaba en la manera que tienen los turcos de nombrar a sus jefes. A los patrones de sus galeras los llaman arraeces, así como a los capitanes de las escuadras de la mar. Siendo de mayor respeto el título de bajá, el cual otorgan a los gobernadores de provincias, a los visires y a los magnates de sus gobiernos. Así que el renegado Dromux pasó de arráez a bajá, merced al nombramiento de gobernador de Cairovan que su jefe Piali le dio, como vicario del sultán que era, antes de irse a Constantinopla.

Vi yo poco a Dromux bajá en estos primeros días de mi estancia en la casa. Pero constantemente oía repetir: «El bajá manda esto» o «Dispone el bajá aquello», y se advertía un gran temor y respeto hacia su amo entre la servidumbre. Daba la sensación de que todo en aquella enorme residencia era provisional o que aún no se hallaban dispuestas las cosas de la manera más adecuada. Apreciábase que ese fiero jenízaro, hecho a vagar por los mares dedicándose a su oficio de pirata, de isla en isla y de puerto en puerto, estaba poco habituado a la vida en tierra firme; como así tampoco los subordinados que arrastraba con él, los cuales adolecían de cierto despiste para adecuarse a la nueva situación de su jefe. Era frecuente verlos discutir por cualquier nimiedad o porfiar acerca de dónde debía colocarse algún mueble o adorno. Porque la casa estaba todavía patas arriba, llena de alarifes y artesanos que iban de acá para allá tapando grietas y desconchones o reparando puertas, ventanas y celosías.

Lo que sorprendía era ver que la mayor parte de aquella gente que vivía al servicio de Dromux era renegada, siguiendo la condición de su amo. Supe luego que en Susa vivían más de veinte mil renegados, y muchos más en Trípoli, Argel y Túnez. No eran pocos pues los que habiendo sido cristianos se convertían en estas tierras a la secta mahomética y se hacían sarracenos de pensamiento y de costumbres. La razón de esta muda de religión les venía dada, unas veces, por haber encontrado de esta manera la forma de salvar la vida, y otras, para hacerse un sitio en puertos de piratas con el fin de enriquecerse a cogía de las malas artes del ejercicio del corso. Aunque también abundaban aquellos que tenían cuentas pendientes que saldar con las justicias de sus reinos cristianos de origen y escapaban buscando el amparo de la morisma donde, con solo manifestarse fiel a Mahoma, podían campar por sus respetos y hacer fechorías sin cuento. Y entre tales renegados abundaban sobre todo los italianos, napolitanos, calabreses y sicilianos, aunque no faltaban españoles del Levante, alicantinos, valencianos, menorqueses, mallorqueses, almerienses y todo género de chiquillería apresada por las costas; estos últimos eran los que más lástima daban, pues sus tiernas mentes eran más fácilmente manejadas por la rufianesca pirata que hacían de ellos una hueste dócil y adiestrada para sus turbios negocios.

Y como suele suceder en estos casos, eran precisamente los moros conversos quienes más celo mostraban por su nueva religión y, por ende, más inquina hacia los cristianos. Este era el caso de Letmí, el criado que se encargaba de custodiarme, el cual no perdía ocasión de propinarme dolorosos azotes con la vara que llevaba siempre en la mano, y a su vez era quien más veces me llamaba «perro cristiano», que era el insulto preferido de la morisma para nosotros.

En cambio, el mayordomo Yusuf se comportaba conmigo admirablemente, y recriminaba seriamente a los demás sirvientes cada vez que los descubría maltratándome. Este extraño hombre era, por así decirlo, el verdadero jefe de la casa de Dromux, pues no había cosa que se hiciera sin su consentimiento, y el propio bajá con frecuencia le preguntaba, aun delante de todos: «¿Te parece bien tal o cual cosa, Yusuf?». Así que, apreciando yo que le había caído en gracia a tan importante criado, sentíame más seguro bajo su mano.

Tres días estuve fuera del almagacén alojándome en la casa del bajá. Después de tantas penalidades como había pasado en el cautiverio, parecióme este breve tiempo un paseo por el paraíso, a pesar de que el endiablado Letmí me sacudió lo mío siempre que pudo. Comí buenos pepinos, melones, verduras y hortalizas de todo género, guiso de cordero y pan hasta hartarme. Parecía milagro ver cómo mis enflacados miembros engrosaban sus carnes de un día para otro. Me di más de un baño caliente en lo que llamaban el hammam y sentía que el vigor acudía a mi cuerpo cuando me frotaban con perfumados ungüentos. Pero nada me resultó tan placentero como descansar seguro sobre un mullido jergón en el fresco sótano donde cada noche me encerraban bajo siete llaves. Entonces, sabiéndome al fin a salvo de muchos peligros que me acecharon antes, daba gracias a Dios con sinceras oraciones y me sumía en un dulce y reparador sueño que me enajenaba hasta el amanecer. Lo cual era verdadera novedad en mi vida de cautivo, pues hasta entonces mis noches fueron un angustioso duermevela donde se me presentaban todos los horrores que había visto en la guerra y tantas crueldades de las que fui testigo.

En estos tres días que digo, solo se me pidió prestar un servicio en pago por tan considerado trato, y fue cosa nada difícil para mí: tañer y cantar para el bajá en una fiesta que dio a sus invitados.

Para tal menester, me engalanaron bien a guisa de moro. De aquella vestimenta, lo que peor soportaba yo era el turbante. Pero no estaban las cosas como para andarse con caprichos, así que me aguantaba y en paz.

Me llevaron a un amplio salón cuyo suelo aparecía cubierto de alfombras y las paredes tapizadas en vivos colores. Todo estaba lleno de suaves almohadones, bajas mesas nacaradas, figuras y jarrones. Los invitados, acomodados a sus anchas, charlaban amigablemente mientras daban cuenta de todo tipo de ricas viandas y bebían en copas doradas. Al fondo, Dromux bajá sonreía plácidamente, con gesto bobalicón a causa del vino que había bebido a esas alturas de la fiesta.

—Aguanta ahí sentado hasta que te digan lo que has de hacer —me indicó Yusuf señalándome un taburete.

Me senté y estuve observando a los comensales. Sobre las mesas se veían grandes empanadas, suculentas tajadas de carne, pájaros ensartados en brochetas pasadas por las brasas, marmitas con humeantes estofados, frutas, dulces y golosinas. Los aromas de las especias y el intenso olor de los guisos llenaban la estancia. El rumor de las conversaciones era monótono, salvo por alguna que otra risotada, y en la suave penumbra propiciada por las delicadas lámparas de aceite, el ambiente languidecía. Aquellos fieros y aguerridos turcos se divertían ahora vestidos con frágiles túnicas de lino o seda, en vez de con las férreas armaduras, y cubrían sus cabezas envolventes sedas, damascos, pieles de armiño y plumas, en lugar de los habituales yelmos puntiagudos. Compadreaban amablemente, brindaban y departían acerca de cosas incomprensibles para mí, por hablar la lengua turca.

—¡Andando, ve al medio y haz lo que sabes! —me dijo de repente el mayordomo dándome una palmadita en la espalda.

Nervioso, anduve unos pasos hasta situarme donde me pareció más oportuno.

—¡No, ahí no!, ¡he dicho al medio! —me susurró Yusuf.

Un criado fue a colocar el taburete justo en el centro de la estancia. Avancé sin hacerme notar. Me senté y comencé a tocar una bonita melodía que recordaba de mi estancia en Córdoba. Sentí cómo se hacía el silencio. Paseé la vista en derredor y percibí cierta indiferencia. El bajá escuchaba atentamente a un invitado que le hablaba manoteando profusamente y ni siquiera miraba en dirección a donde me hallaba. Arranqué unos cuantos acordes más sonoros y canté como mejor sabía:

¡Ay, qué dulce tu amor me sabe!

Déjame gustar la miel que de tu cuerpo se escapa.

Veo la luna en tu piel, como suave luz de plata.

¡Ay, qué tierno tu amor me sabe!

Dromux dejó de prestar atención a la conversación y miró hacia mí con grave semblante. Luego hizo un gesto con la mano y no tardó en reinar del todo el silencio. Entonces, con mayor seguridad proseguí yo con un canto más lleno de melancolía:

Duéleme el alma señora por no tenerte a mi lado.

Se van y se vienen mis penas y no me hallo consolado.

Doleos de estos amores que no me dejan vivir.

Si no socorréis mis dolores puédome pronto morir.

Vi que les placían mucho estos versos al bajá y a su concurrencia y me animé yo aún más. Estuve tañendo y cantando un buen rato. Ora cantaba una copla alegre y movida, ora otra triste y taimada. Desgrané en el laúd canción a canción gran parte del repertorio que conocía; tientos, requiebros, fantasías… Luego me fui dejando llevar por la núba tan triste que se toca en Málaga y estuve ya seguro de tener en el bote a los turcos, pues sus ojos brillaban inundados de lágrimas y hasta se les escapaban algunos suspiros. Cuando terminó la fiesta, me recompensaron con una fuente de pastelitos y una jarra de buen vino que apuré casi de un golpe. Pero Dromux ni siquiera se acercó a felicitarme, aunque me pareció advertir que me lanzaba una leve sonrisa complaciente. En cambio, Yusuf incluso me abrazó y, exultante, me llenó de alabanzas:

—¡Magnífico! ¡Muy bien! ¡Nuestro señor el bajá estaba muy satisfecho!…

Me condujo luego Letmí al sótano donde me guardaban y no dijo palabra por los corredores. Ya me daba yo cuenta de que su rabia hacia mí se intensificaba a causa de este éxito. Y el muy traidor no se quedó con las ganas de darme el último azote del día, antes de empujarme al interior de la celda y cerrarla con sonoras vueltas de la llave, al tiempo que, furibundo, me despedía con un:

—¡Ahí te pudras, perro cristiano!

6

Creí yo, pobre iluso, que me valdría la actuación de la fiesta para alargar mi estancia en la regalada casa del bajá. Pero sucedió que, a la mañana siguiente, vino a por mí el desconsiderado Letmí y me sacó del sueño temprano con una buena tanda de azotes.

—¡Despierta, perro! ¡Despierta, que has de volver allá de donde viniste!

Me levanté de muy mala gana y fui a vestirme con las ropas que me dieron la tarde antes para actuar en la fiesta.

—¡No, nada de eso! ¿Qué te crees tú? Anda, vístete con tus cochinas ropas, estúpido —me espetó el desagradable criado.