Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Norman Scarf

- Sprache: Spanisch

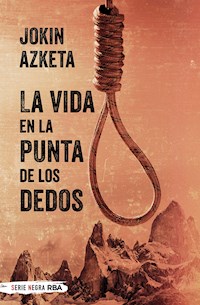

LA MALDAD TAMBIÉN SE OCULTA EN LOS PARAÍSOS NATURALES El Chaltén, en la Patagonia, suele ser un lugar al que acuden alpinistas de todo el mundo. Sin embargo, una siniestra sombra ha caído sobre la zona tras el asesinato de dos niñas que han sido ahorcadas. Hasta allí viaja el escritor Norman Scarf, célebre por sus obras de argumentos turbulentos, con afán investigador y buscando material para su nuevo trabajo. Lo que encuentra en este rincón de Argentina es un montañista estadounidense sospechoso y unas autoridades que quieren cerrar rápidamente el caso para no ahuyentar al turismo. Pero eso va a ser imposible, puesto que una tercera niña acaba de desaparecer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© del texto: Jokin Azketa, 2022.

Autor representado por Marcapáginas Agencia Literaria.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: mayo 2022.

REF.: OBDO043

ISBN: 978-84-1132-052-8

EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

PARA MIS AMIGOS ALICIA, ANTXON Y JUAN, QUE SIEMPRE ME ACOMPAÑAN

¿Hay alguien que te esté haciendo daño, chiquilla? No tiene por qué ser una mujer, ni tampoco un hombre. Quizá viene a verte algún pájaro que resulta invisible para los demás...

Las brujas de Salem,ARTHUR MILLER

El crujido de la grava bajo sus pies asusta a unos cuervos que se agitan y revuelven al unísono entre las ramas del árbol que los cobija, revoloteando inquietos como si formaran, todos ellos, parte de un mismo cuerpo negro y palpitante.

Nada más entrar en la habitación, conecta el televisor y, por lo que podría ser un prodigio, aparecen en la pantalla cientos de aves, esta vez muy blancas, chillonas, pendencieras y peligrosas. Los pájaros, otros pájaros.

Mientras tanto, el cielo azul ha desaparecido cediendo terreno al crepúsculo y, a través de la ventana, las luces del letrero luminoso del motel parpadean encendiendo la escena con destellos rojizos.

A este hombre solo ni se le ocurre que alguno de aquellos detalles pueda ser una señal de alarma, y mucho menos aún un mal presagio. Simplemente olvida todo y en pocos minutos cae profundamente dormido. Al día siguiente subirá a un avión. Una prodigiosa máquina metálica que le llevará lejos, cruzando un cielo transparente, una gran masa de luz, y eso era lo único que importaba.

Así fue como transcribí las palabras con las que Jacob Anderson, a quien presentaré más tarde, empezó a contarme lo que sucedió durante aquellos días trágicos y desquiciados cuando, algún tiempo después, solicité visitarle en la cárcel. Ya desde esos primeros momentos supe que mi novela debía comenzar en ese instante, mientras escuchaba la voz de aquel chico y yo, sentado frente a él, asentía sin dejar de escribir en mi cuaderno.

Pero, en realidad, para mí todo había comenzado ya algunas semanas antes, cuando en la cuarta o quinta página de un diario encontré una foto que, por algún motivo, me llamó la atención. En ella, había dos jóvenes posando delante de una casa que se caía a pedazos, un lugar sin duda muy humilde, frente a la que ellos aparecían risueños y luciendo sus caras hermosas. Sin saber aún qué tenían que ver con la noticia, me fijé en el pie de foto: «Inexplicables e inquietantes desapariciones en una aldea de la Patagonia». Desde que los vi, pensé en ellos como en los dos grandes personajes que soportan todo el peso de la trama y a los que los lectores, aun con el paso de los años, no consiguen olvidar fácilmente. Aunque también reconoceré que, a lo largo de la novela, en algunos momentos, su importancia se vio disminuida.

Lo sucedido en aquel pueblo era demasiado siniestro, demasiado terrible, como para no resultar profundamente atractivo para un escritor como yo.

Volví a fijarme en aquellos chicos con detenimiento. Él era fornido y grandote, estuve un buen rato dándole vueltas y al final caí a quién me recordaba. Era como Burt Lancaster en El nadador, aunque mucho más joven que el actor cuando rodó la película. Miraba a la cámara de una manera franca e inocente, puede que hasta ingenua, con una cara rebosante de vida y todavía de esperanza. Ella era más baja y esbelta, llevaba un vestido blanco que parecía algo sucio, aunque puede que en realidad se tratara de algunas manchas que había en la foto o en el mismo diario que yo leía. Tenía el pelo muy negro y largo, desordenado por el viento, aunque en la imagen aparecía detenido y atrapando todo el brillo de la luz del sol.

Al igual que el chico, miraba fijamente al fotógrafo desconocido, sonriendo levemente y con unos grandes ojos del color de la brea. Sin embargo, había algo, una sombra apenas perceptible, que recorría su cara dejando una sospecha acerca de su expresión alegre y que invitaba a creer que se trataba de una mujer muy bella pero, sobre todo, muy triste.

Me era imposible no pensar en lo que estaba sucediendo en aquel pequeño pueblo extraño y fascinante del que también hablaré más tarde. Por el momento, no conseguía quitarme de la cabeza que, en un lugar tan apartado como aquel, entre tantas brumas y al abrigo de los Andes, bien podían suceder muchas cosas.

Y aunque llevaba años preguntándome si viajar servía para algo, todavía me gustaba hacer el equipaje y conservaba algo de la antigua emoción por cambiar de lugares y de gente, pero, sobre todo, por explorar una historia que me permitiera volver a escribir.

Aún sin abandonar mi casa, empecé por consultar qué información circulaba ya por la red. Hasta hacía muy poco tiempo El Chaltén había sido un lugar a trasmano y conocido casi solamente por alpinistas o por los propios colonos, pero ahora decenas de autobuses surcaban las pistas que lo unían con El Calafate. Tantos que, en gran parte, el ripio había sido sustituido por asfalto para que pudieran acercarse hasta allí todos los turistas ansiosos por grabarse con sus móviles a los pies del Fitz Roy, una, otra, montaña mágica.

Esto era parte de lo que leí, pero, en realidad, antes de ir pude ver en Internet solo una foto. Un atardecer asombroso con el sol hundiéndose tras la barrera de los Andes y el brillo de varios cientos de lucecitas encendiéndose casi al mismo tiempo. En esa imagen, el pueblo parecía mayor de lo que es.

Después, tecleé en el buscador sucesivamente «desapariciones en los Andes», «extrañas desapariciones en los Andes argentinos» y, por último, «el enigma de El Chaltén»y las tres me condujeron a una rueda de prensa que pude ver completa en YouTube. En la parte de arriba de la pantalla y destacando en letras blancas sobre un fondo rojo se podía leer «Niñas desaparecidas en la Patagonia» y, al pie, «Don Jesús Acosta López, intendente de la Municipalidad de El Chaltén». En la imagen aparecía un hombre ancho de espaldas, no muy alto pero sí voluminoso, al que le sobraban unos cuantos kilos y con pelo casi plateado que empezaba a escasear. Rodeado por una auténtica nube de micrófonos y por el estallido continuo de los flashes, parecía satisfecho mientras respondía a los periodistas con un estilo, para mi gusto, demasiado teatral.

Se daba mucha importancia y parecía tomarse a sí mismo muy en serio mientras hablaba. «Durante los días pasados fueron detectadas muy cerca del pueblo las huellas de un puma. Por lo que afirmaron los expertos, se trataba de un adulto de buen tamaño y, aunque me tiembla la voz con solo decirlo, la presencia de este animal coincide con la desaparición de la primera de las niñas. Organicé una gran batida, en la que participó prácticamente todo el pueblo, pero no se encontró nada, ni rastro de la niña ni del animal. Sin embargo, sus huellas volvieron a ser vistas algunos pocos días más tarde, justo cuando desapareció Rosita Quiroga».

El alcalde tuvo que contener, gesticulando con las manos, la gran avalancha de preguntas de los periodistas y, cuando todos hubieron callado, continuó con igual solemnidad. «No olviden que vivimos en un lugar salvaje, donde la naturaleza nos regala belleza, pero impone sus reglas. Nosotros solo somos pobres visitantes, pero es la vida la que reina».

Pensé, mientras le escuchaba sentado frente a mi ordenador, en aquel pequeño pueblo invadido por furgonetas con antenas parabólicas, por automóviles con las puertas pintadas con los anagramas de radios o periódicos. Puede que incluso algún helicóptero desplazado hasta allí al olor de la tragedia, decenas de periodistas corriendo de un lado para otro con cámaras y micrófonos, una gran histeria ante cualquier anuncio de la aparición de una nueva noticia...

Lo que decía el alcalde, en cualquier caso, más que un resumen de los hechos me sonaba a un anuncio, a una invitación para conocer una forma casi virgen de naturaleza pura a la que los turistas del mundo entero, pero sobre todo los que dispusieran de una buena cantidad de dinero, no se podían negar... En descargo de aquel pobre hombre solo se me ocurría que esa rueda de prensa había sido celebrada muchos días atrás, cuando aún nadie sabía nada, salvo que los sucesos resultaban profundamente inquietantes, aunque ningún habitante del pueblo quería pensar en crímenes y menos en crímenes tan terribles.

Yo también lo ignoraba todo, pero desde que escuché al alcalde me costó culpar a un animal valiente, solitario y hambriento, que merodea sigiloso entre las casas del pueblo a la hora en que cae la luz. Algo no me cuadraba cada vez que quería imaginarme a un puma pegándose al suelo con todos los músculos tensos, dispuesto a saltar sobre algo que todavía no ve, pero que su olfato le dice que anda cerca. Un felino extraordinario que de vez en cuando gruñe, haciendo que los perros huyan aterrados escondiendo el rabo entre las patas...

Para cuando llegué a El Chaltén, todos, para nuestra desgracia, ya sabíamos mucho más. Hacía doce días que Carmencita, la hija de los Gaviria, había aparecido. Mejor dicho, habían pasado doce días desde que había sido encontrado su cadáver. Aún no había cumplido los once años. Seis días más tarde, sucedió lo mismo con Rosa Quiroga. De doce.

Fue entonces cuando se ocultó el sol y con él desaparecieron los lugares en los que la vida mece sus tesoros.

Ante los ojos de los moradores del pueblo una neblina lo cubrió todo y, a su paso, solo quedaron los sepulcros, el llanto y las plegarias. Al principio bendecidos por la lluvia; después, arrastrados por la furia del viento.

Todos sin excepción estaban horrorizados; tanto que, si alguien caminaba a solas por la calle y ya oscurecía, era poco menos que imposible que no imaginara cosas... En cada casa iba calando la idea de que aquel lugar hermoso parecía estar maldito y se estaba volviendo peligroso.

Mi primera impresión, nada más bajarme del coche, fue la de haber llegado a un sitio sumido en una calma escalofriante, pero también muy especial. Hay lugares en el mundo que pueden recorrerse decenas de veces a lo largo de muchos viajes y casi nunca se recuerdan. El Chaltén, por el contrario, solo con haberlo visto una vez ya no se olvida nunca.

Los enviados de los distintos canales de televisión, de las radios y los periódicos habían abandonado hacía días la pequeña población, conforme la intensidad de la noticia fue disminuyendo. En su desbandada, habían dejado unas calles vacías por las que no pasaba ni un alma y en las que solo pude distinguir a unos perros tirados en el suelo a resguardo del viento, que apenas se movían, y todo lo más, perezosos o indecisos, se levantaban para volver a tumbarse un poco más allá.

A cambio, los últimos rayos de sol doraban las cumbres. Las torres que venía viendo desde muy lejos, desde las orillas del lago Viedma, como si fueran una alucinación mística, destacaban ahora como vigías en el cielo azul y parecían estar tan próximas, tan presentes y ser tan reales como si en cualquier momento me fueran a caer encima.

El perfil de estas montañas afiladas es uno de los mejores del mundo, tanto, que acaba por influir en los sucesos y, a menudo, deja las palabras sin sentido y fuera de lugar. No puede haber nada tan mágico, ni tan blanco, como los hongos de nieve que a menudo las coronan y que han quedado detenidos de manera imposible en la cúspide de aquellas agujas.

Y como contrapunto está el llano, en el que abundan árboles duros y retorcidos como las lengas, entre los cuales es fácil distinguir a los guanacos, que con sus cabezas erguidas parecen estar más perplejos que intrigados por el hombre. Si alguien consigue acercarse, permanecen unos instantes inmóviles, con sus ojitos fijos en el intruso, y después, como si recibieran una señal, salen en estampida aterrados... Resulta más difícil contemplar a los huemules, que frecuentan las mismas zonas y se alimentan de las hojas de los notros, pero son mucho más escurridizos.

Me pregunté qué papel desempeña la belleza en nuestras vidas si la razón de que yo esté aquí es que esta tierra alberga las sepulturas de unas niñas muy jóvenes, tanto, que apenas habían empezado a vivir.

Al final de la tarde de mi primer día, empezó a soplar un viento terrible que por la fuerza de la costumbre a ninguno pareció extrañar. Nadie sabía qué sucedería después y todos aguardaban con el corazón encogido. El tiempo transcurría lentamente y la espera terminaba por convertirse en una maldición.

Ante mis ojos se extendía una tierra magnífica y grandiosa. Un vasto territorio lleno de preguntas y sin una sola respuesta.

¿Por qué dos niñas?

¿Por qué no dos chicos de la misma edad o incluso dos adultos?

¿Qué nos está queriendo decir el asesino?

Cuando salí de mi hotel, en la puerta ya me esperaba el alcalde del pueblo, cumpliendo puntual con la cita convenida. Caminamos despacio por una calle larguísima y desierta. Desde el principio nos entendimos mal y todo lo que oí de su boca me invitó a desconfiar de él, que a su vez también se mostró como un hombre receloso.

Tenía buenas maneras, era educado y su aspecto era el que mostraba la televisión, no engañaba. Desde el principio fingió hacer todo lo posible por ayudarme y procuró, eso sí que con sinceridad, agradarme. Pero ni hablábamos en el mismo lenguaje ni pensábamos de la misma forma. Parecía una buena persona, un ser vivo decente, pero la realidad demostraba que, simplemente, no era muy listo.

—Es un honor recibirle, mister Scarf —me dijo mientras nos estrechábamos las manos—. No todos los días se acerca hasta nuestro pueblo un escritor tan famoso... No sé si sabrá, usted que escribe acerca de las montañas, que aquí en El Chaltén tenemos una de nuestras calles dedicada a Lionel Terray, el gran alpinista.

—Pues no —le respondí—, no lo sabía, pero me alegro. Qué mejor sitio que este, a los pies del Fitz Roy, para recordarle...

—Por cierto, esto es una curiosidad, ¿cómo es que habla tan bien en castellano? No creo que en Inglaterra haya podido aprenderlo sin que un solo acento le delate...

—Mi madre era española —le contesté—. Mi segundo apellido es Villa y desde muy chico pasé todos los veranos en un pequeño pueblo muy cerca de Salamanca.

—Ah, claro, eso lo explica todo...

Durante unos instantes pareció quedar satisfecho.

—Y con respecto a Sin Alma, aquel libro que le dio tanto éxito —me dijo cambiando bruscamente de tema y sin que yo le hubiera pedido su opinión—, me pareció que un hombre como el que describe solo puede existir en una novela... En el fondo nadie llega a ser tan perverso...

—Le recuerdo, don Jesús, que se trata de un personaje real, no de ficción, y que mi libro no es una novela, sino el resultado de una larga investigación. Esas cosas pasan, la gente malvada existe de verdad. Es triste, pero es así.

—Ya, ya, mister Scarf, me refiero —y se entretuvo buscando las palabras precisas—, me refiero a que no me gustaría que viniera aquí solo buscando una historia extraña que le venga bien para escribir un buen libro... Aquí trabajamos duro para sacar a nuestra comunidad adelante, poco a poco conseguimos que cada vez nos visiten más turistas. El Cerro Torre, pero sobre todo el Fitz Roy, son nuestros tesoros y vienen de todo el mundo para verlos... No estaría bien contar solamente lo malo, empezar a hablar así como así de desapariciones, seguro que me entiende...

Yo comprendía su interés y sus ganas de escurrir el bulto. Me parecía lógico que no quisiera que los sucesos fueran una mancha vergonzosa para el pueblo y que a cada paso hiciera lo posible por restarles importancia.

—Tal y como usted lo emplea, el término desapariciones suena tan ambiguo que puede significar tanto que alguien ha muerto a causa de una enfermedad como que ha sido obligado a ausentarse. Tendrá que ser más preciso.

—Bueno, mister Scarf, es que en realidad aún no sabemos nada de lo sucedido. Todo a su debido tiempo. La policía está investigando y prefiero dejar que hagan su trabajo, luego ya veremos...

—Me temo, señor alcalde, que, desgraciadamente, se trata de algo más que de unas niñas del pueblo extraviadas en el bosque. Lo que ha sucedido, y eso no hay que olvidarlo, es que Carmen Gaviria y Rosa Quiroga han aparecido en las afueras, colgada cada una de un árbol, con unos pocos días de diferencia. Y dos niñas ahorcadas no son un triste suceso ni tampoco una casualidad, sino unos crímenes horrendos. Me parece que es inútil esconder la realidad. Lamento decirlo, pero la muerte nos ronda, aunque usted parezca empeñado en no verla.

—Lo sé, lo sé —me dijo sin perder su calma fría—, y es terrible, pero en todas partes pasan cosas, siempre, es la desgracia del género humano. Fíjese, aquí mismo, cuando Terray y Magnone escalaron por primera vez el Fitz Roy, murió Poincenot, uno de sus compañeros de expedición. Es algo que sucedió en el año cincuenta y dos y sin embargo los rumores aún corren por ahí... Unos dicen que se ahogó cruzando un río, otros que recibió un tiro de un marido celoso. ¿Quién sabe qué sucedió en realidad? Pero, aun así, los turistas y los montañeros siguen acercándose a nuestro pueblo. Tenemos algunas de las montañas más espléndidas de la Tierra que les llaman para que vengan a verlas. Y le repito que nuestra gente ha construido todo esto con mucho empeño y grandes sacrificios, no creo que vayan a permitir que cualquiera mande todo al traste así como así. No lo estropeemos, eso es todo lo que le pido, mister Scarf...

Volví a tenderle la mano como cuando nos encontramos.

—Seguiremos hablando, señor alcalde, ha sido un placer conocerle y le prometo que voy a contar la verdad. Estoy seguro de que eso será lo mejor para todos. Yo solo quiero saber qué es lo que pasó a los pies de estas piedras gigantescas, no tengo intención de perturbar el pasado ni de malograr el futuro.

—Eso que usted llama la verdad no siempre es fácil de encontrar ni significa lo mismo para todos. Aquí, mister Scarf —me dijo sin soltarme la mano y mirándome fijamente—, el viento sopla cualquier día a una velocidad endiablada y nos susurra palabras al oído. Entonces, los perros, que parecían estar muertos, no paran de aullar estirando mucho el cuello, las cosas se mueven de su sitio y caen, y, a veces, nos volvemos un poco locos. El viento es lo único verdadero. Piense si no será el culpable de todo lo que pasa... —Y dejó la frase colgando, sin interés por terminarla—. Le deseo mucho éxito —siguió al cabo de unos instantes sin dejar de mirarme—, pero no me gustaría que uno de sus libros superventas sirviera para hundir a este pueblo y a todos los que vivimos aquí. Así es que procure no hacer promesas sin saber si va a ser capaz de cumplirlas.

En estas últimas frases don Jesús había ido endureciendo el tono. Subí a mi habitación sintiendo todavía sus ojos clavados en los míos y una inquietud creciente. Pensé en lo que me había dicho el intendente acerca de Poincenot. Esta es una esquina del mundo muy bella pero que esconde entre sus montañas grandes secretos... Me acordé de Cesare Maestri y sus ascensiones nunca probadas al Cerro Torre, de Toni Egger, del compresor y de tantas y tantas preguntas que tardaron años en encontrar respuesta y que tal vez, en su día, fueron algunos de los grandes enigmas de la historia del alpinismo. Habían pasado los años, pero entre montañeros se seguía hablando de aquellas escaladas como de un acontecimiento reciente.

«¿Cómo un pobre hombre como yo podía pretender saber algo de semejante tragedia como la que está sucediendo en El Chaltén?», me pregunté. Uno, a solas consigo mismo, enfrentado al espejo y a la realidad, es siempre un poco ridículo. Para ser mi primera noche, iba a costarme dormir...

La mañana del día siguiente empezó bien, con una atmósfera limpia y el cielo azul más deslumbrante que yo hubiera visto nunca. Un día espléndido que invitaba a caminar, algo tan simple que siempre me lleva al optimismo.

Al final de la tarde tenía una cita con el jefe de la policía, así que aproveché el tiempo para conocer los alrededores. Siguiendo el mapa, tomé la ladera que asciende en dirección oeste, hasta que El Chaltén quedó muy abajo. Entre los Andes y el llano abierto culebreaba el río de las Vueltas, abriéndose paso entre orillas de arena blanca que refulgían en la distancia. Más allá imaginaba una llanura reseca de suelo duro y matorrales repletos de espinas, extendiéndose hasta el infinito como un soberbio desierto.

Al rato, cuando alcancé el mirador Maestri, hice un alto prolongado y me encontré frente al Cerro Torre y a los paredones asombrosos que el sol empezaba a iluminar. Unos dedos surgidos desde las entrañas de la Tierra como llamaradas, impulsados por una fuerza descomunal y que ahora, petrificados, aparecen rodeados por el laberinto del glaciar Grande. Un espejo resquebrajado, un mar en el que el hielo se disputa el espacio con las rocas, tapizado por siglos y siglos de nieve y agrietado por profundas hendiduras.

La panorámica me recompensó con la visión de uno de los últimos trozos de tierra limpia, sagrada, hermosa y frágil como un cristal. Lo que veía no eran sino enormes formas de belleza con el horizonte ocupado por el perfil dentado y anguloso de la espalda de un dragón. Un animal soberbio, al que admirar temerosos, pero fantástico e irreal. Una visión lisérgica de este lugar que parece imposible por su belleza.

Durante toda mi vida recordaré el momento en el que vi este escenario, sin embargo, nunca sabré cuándo me encontré por vez primera frente al mar... Debió de impresionarme menos... ¿Existen realmente estas montañas? ¿O son solo el reflejo de los rayos del sol entre la nieve y el cielo?

De tanto en tanto, una gran sombra cruzaba por encima de mí y al levantar la cabeza veía cóndores enormes planeando con las alas extendidas y que, a su paso, fugazmente, cubrían el sol. Con cada cambio de luz, el paisaje iba mutando, corrigiéndose a sí mismo con nuevos colores.

No es fácil comprender este terreno, pero sí admirarlo, así que me limité a contemplar el paisaje y, frente a aquellas agujas, me encomendé a la perfección extraña de sus cumbres, rogándoles que me libraran de la ceguera y que, ya que me encontraba ante hechos espeluznantes, me hicieran capaz de ver y de comprender, de entender y no juzgar, de escribir sin perder de vista la verdad esquiva que encierran todas las cosas... Aquellas murallas de granito traían hasta mí el eco de los lamentos, las llamadas de socorro y los gritos angustiados. Casi todo en la vida es un adiós, pasamos el tiempo despidiendo a muertos, viendo morir a otros, pero ese día el dolor era mayor porque había a nuestro alrededor demasiadas tumbas de niñas que piden saber la verdad.

De regreso, tomé hacia el norte, buscando el Campo de Poincenot, el lugar más próximo a la muralla del Fitz Roy al que yo podía llegar. Levanté la vista buscando la cumbre.

A comienzos del otoño austral de 2019, el californiano Jim Reynolds completó los mil quinientos metros de la cara noroeste de esa montaña, en solo integral, por la vía Afanasieff, pero no solo eso, sino que descendió sin cuerda, contando con la única ayuda de sus manos, sus pies de gato y una lámpara frontal que, cuando anocheció, le ayudaba a buscar sus propias huellas de subida siguiendo los manchones dejados por el magnesio.

Recuerdo lo que entonces, aún impresionado por la hazaña, escribí para una revista:

El free solo significa escalar sin cuerda, sin más seguros que la destreza, poniendo a prueba a cada paso la adherencia y el autocontrol. Ejecutando movimientos precisos, buscando el equilibrio entre la concentración y la incertidumbre. Es la manera de superar una pared con la vida en la punta de los dedos, como dijo Edlinger. Con la dramática tensión de saber que un pequeño fallo hará que todo termine. En el solo integral no se deben desdeñar la preparación ni el entrenamiento, pero unos pocos, solo unos pocos elegidos, están poseídos por el genio y son capaces de escalar dejando que el instinto les guíe y empuje hacia arriba, entre los perfiles afilados que parecen multiplicarse en lo alto. Si hay que definirlo con una sola palabra, esta es elegancia, y si necesitamos una frase, es «ESCALAR DE UNA FORMA PURA». Así, escrito con letras mayúsculas. Perdida para siempre la magia de los ochomiles, alejados estos de la importancia que tuvieron para la historia de la exploración y el descubrimiento, y tristemente abandonados a merced de tinglados comerciales, es en las montañas más bajas y remotas, o en las enormes paredes lisas de gran dificultad, donde se juega la verdadera gran partida de este deporte y donde ahora se miden el compromiso, la ética, el estilo y el valor.

Cualquiera que en alguna ocasión haya escalado, aunque sea solo un poco y torpemente, y, desde luego, cualquiera que haya estado en las faldas del Fitz Roy, conoce la magnitud de la hazaña de la que estamos hablando.

Las horas pasan deprisa cuando se está ante un paisaje como este y el tiempo cambió repentinamente. Aquí las tormentas se forman con rapidez y las tempestades se desatan en segundos. Todo parecía momentáneamente inmóvil, pero en un abrir y cerrar de ojos el cielo se cubrió, dejándome como si hubiera tenido una visión fugaz de la eternidad, las aguas cristalinas se volvieron turbias y los riachuelos se transformaron en torrentes asombrosos que, al poco, crecieron y comenzaron a desbordarse.

Cuando emprendí el regreso, atravesé las cortinas de un frío aguacero, que en el tiempo que me costó avistar el pueblo había cesado. Tras el agua regresó el viento, formando espirales de polvo que recordaban a minúsculos tornados que ascendían hacia el cielo.