6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1945. Deutschland lag in Schutt und Asche. Der Werwolf streifte durch das Land, suchte nach Männern oder Knaben, die noch taugten, in eine Uniform gesteckt zu werden und eine Panzerfaust zu tragen um den bereits sinnlos gewordenen Krieg noch länger hinaus zu zögern. Der Vater des Autors war nicht mehr an die Front zurück gekehrt und lag zu dieser Zeit schwer krank im Heimat-Lazarett. Kurz nacheinander lösten sich nach Kriegsende amerikanische und russische Besatzer in Thüringen ab. Die abziehenden Amerikaner nahmen den Vater als Gefangenen mit nach Westen. Niemand wusste zunächst etwas über seinen Verbleib. In dieses Chaos hinein wurde Edgar Stötzer am 27. September geboren. Dies ist ein Bericht, wie er die Kindheit in dem selbst noch in Kinderschuhen steckenden sozialistischen Staat wirklich empfunden hat. Ohne pathetische Nostalgie berichtet er aus seiner Jugend als heranwachsende Persönlichkeit. Eine Kindheit, ohne Carepakete aus den USA, ohne jegliche Spielzeuge und ohne Urlaubsreisen mit den Eltern. Sachlich schildert er, wie er die Zeit aus kindlicher und jugendlicher Sicht und den späteren Wandel im Bewusstsein wirklich empfunden hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Dem Andenken meiner Großeltern Marie und Wilhelm Stolz und für meine Frau Marga

Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.

Isaac Newton

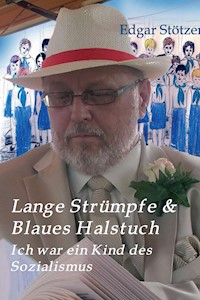

Edgar Stötzer

LANGE STRÜMPFE & BLAUES HALSTUCH

Ich war ein Kind des Sozialismus

www.tredition.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-8495-8337-8 (e-Book)

ISBN: 978-3-8495-8335-4 (Paperback)

ISBN: 978-3-8495-8336-1 (Hardcover)

© 2014 Edgar Stötzer

Umschlaggestaltung, Illustration: Edgar Stötzer

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

Inhalt

Inhalt

Prolog

Frühe Kindheit

Klamotten

Spiele und Spielzeuge

Alltag

Kräuterkunde

Ferien

Einkaufen

Verschickung

Anachronistisches

Kahlfraß kontra Wattfraß

Musikalische Karriere

Mein erstes Fahrrad

Schule

Hobby

Heimaufenthalt

Konfirmation oder Jugendweihe

Mittlere Reife

Lehrzeit

Erster Arbeitsvertrag

Wehrdienst

Lustige Seefahrt?

Ein Nachruf

Resümee

Man schrieb das Jahr 1945. Deutschland lag in Schutt und Asche.

Was von dem „Tausendjährigen Reich“ einer Clique größenwahnsinniger Subjekte übrig blieb, waren Ruinen zerstörter Städte und Industrie-Anlagen, waren verstörte Menschen, die mit bloßen Händen begannen, ihre Häuser und Städte wieder aufzubauen.

Was heißt Menschen? Es waren hauptsächlich Frauen!

Die meisten Männer waren entweder in einem sinnlosen Krieg für Führer, Volk und Vaterland gefallen, oder befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft in Frankreich, Spanien, Polen oder weit hinter dem Ural.

SS-Schergen, die sich in den letzten Kriegswochen noch zur Organisation „Werwolf“ zusammen geschlossen hatten, streiften durch das Land, suchten nach Männern oder Knaben, die noch taugten, in eine Uniform gesteckt zu werden, eine Panzerfaust zu tragen und den bereits sinnlos gewordenen Krieg noch länger hinaus zu zögern.

Prolog

Mein Vater hatte Glück. Kurz vor dem Ende des Krieges hatte er Heimaturlaub bekommen um sich von einer chronischen Herzmuskelentzündung zu erholen, die er sich nach einer Virusgrippe in einem der unendlichen, todbringenden, russischen Winter zugezogen hatte.

Trotz aufopferungsvoller Pflege durch meine Mutter wurde er immer schwächer, und der Tag seiner Meldung zum Dienst an der Front rückte immer näher.

Die beiden Fronten müssen sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf deutschem Boden befunden haben. Genaue Daten sind mir aber nicht bekannt.

Einen Arzt zu finden war in den Wirren dieser letzten Kriegswochen nicht einfach. Zumal mein Vater als Soldat eben auch verpflichtet war, einen Militärarzt aufzusuchen.

Gehfähig war er nicht und an einen Hausbesuch durch einen Mediziner war natürlich auch gar nicht zu denken.

So packte die Mutter unseren Papa kurzerhand in mehrere Decken und in einen Handwagen und machte sich zu Fuß mit dem Wägelchen im Schlepp auf, um in der 19 km entfernten Garnisonsstadt einen Militärarzt aufzusuchen.

Eine Fahrt mit dem Zug war nicht angeraten; zum einen, weil der Transport des todkranken Mannes so nicht möglich gewesen wäre. Zum anderen, weil es ohnehin keine planmäßigen Verbindungen mehr gab. Entweder war keine Kohle für die Lokomotiven da oder es fehlten ganz einfach die Lokomotiven, die anderenorts kriegswichtige Einsätze zu fahren hatten. Es konnte aber auch sein, dass die Bahngleise bereits zerbombt waren.

Also, wie auch immer – der Handwagen erwies sich als das beste und auch das einzige, zur Verfügung stehende Transportmittel.

Nun stelle man sich vor: Eine 24-jährige junge Frau - schwanger, im Winter auf der Landstraße mit einem Handwägelchen in welchem ein dick eingemummelter todkranker junger Mann liegt. Wenigstens vier Stunden Wegezeit, unterbrochen von anfliegenden Bombergeschwadern, die auf dem Weg waren, um über den näheren Klein- oder fernen Großstädten ihre tödliche Last abzuwerfen. Unterbrochen, weil man sich in dieser Situation schnellsten in den Straßengraben zu ducken hatte um dort ganz still auszuharren, bis der Pulk vorüber geflogen war. Den Schutz der Nacht nutzten sie schon lange nicht mehr, denn die Flugabwehr und der größte Teil der Luftwaffe des deutschen Heeres waren bereits ausgeschaltet. Es gab keinen nennenswerten Widerstand mehr.

Irgendwann war man dann doch in der Flak-Kaserne angekommen und hatte sich bis zum Feldarzt durchgefragt.

Der stand sodann breitbeinig mit sorgsam gewichsten Stiefeln und die Daumen im Koppel, vor dem Häufchen Unglück, das von einem Menschen - von einem verdienten Frontsoldaten übrig geblieben war, betrachtete meinen Vater geringschätzig und fragte nach seinem Stellungsbefehl. Alsdann schnauzte der Herr Feldarzt den Mann an, dass er ja wohl nur simuliere und nun schleunigst zusehen soll, dass er sich auf den Weg zu seiner Einheit in Marsch setze. Ansonsten würde er ihn auf der Stelle wegen Wehrdienstverweigerung vor ein Standgericht bringen.

Also packte Muttchen den Vater wieder in seine Decken, alle zusammen in das Handwägelchen und machte sich erneut auf den Weg.

Wohin? Das wusste sie in diesem Moment auch noch nicht…

Der Zufall wollte es, dass ihnen ein Oberstabsarzt auf dem Kasernenhof über den Weg lief und fragte, was denn mit dem Kameraden los sei.

Sie konnte ihm kurz über den Zustand des Patienten berichten und dieser Oberstabsarzt gebot ihr alsdann, ihn mit ihrem Mann in sein Kabinett zu begleiten.

Nach gründlicher Untersuchung gab er der Mutter einen Einweisungs-Schein und riet ihr, sich umgehend auf den Weg in das nächste Lazarett zu begeben. Nicht ohne ihr vorher noch klar zu machen, dass der Zustand des Patienten wirklich ernst sei.

Besagtes Lazarett befand sich wiederum ca. 20 km von der Kreisstadt entfernt im Kurhaus eines kleinen Kurbads, unweit meines späteren Geburtsortes Ernstroda.

Also noch einmal die Prozedur: Decken, Mann, Handwagen und ab auf die Landstraße. Diesmal wohl ohne Unterbrechung durch feindliche Bombergeschwader. Möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass der Weg über große Strecken durch bewaldetes Gebiet führte.

Sie lieferte ihren Mann im Lazarett ab und begab sich weitere vier Kilometer zu Fuß zu meinen Großeltern - ihren Eltern, die unweit des Kleinstädtchens lebten.

Hier richtete sie sich ein und konnte jetzt auf kürzerem Weg täglich meinen Vater besuchen.

Dessen Zustand indes verschlechterte sich zusehends.

Der kleine Luftkurort Friedrichroda am Rande des Thüringer Waldes wurde massiv von amerikanischen Bombern attackiert. Zweifellos hatten die Alliierten Kenntnis von einem geheimen Projekt erlangt, welches hier in der Werkstatt eines Möbeltischlers das „unsichtbare Flugzeug“, eine immer wieder angekündigte Wunderwaffe, entwickelte. Es soll sich um einen „Nurflügler“ mit Holzbeplankung und Radar absorbierendem Tarn-Anstrich gehandelt haben. Ein Eisenbahntunnel ganz in der Nähe, unter dem Rheinhardsberg, in welchem bisher Granaten gedreht wurden, diente jetzt der Teilefertigung für das Flugzeug. Tatsächlich war man mit der Entwicklung der „Horten IX“ der Zeit schon weit voraus. Aber das Flugzeug ging nie in Serienproduktion.

135 Einwohner kamen damals im Bombenhagel um. Über 35 Häuser wurden zerstört.

Der damalige fanatische Gauleiter der NSDAP von Thüringen, Fritz Saukel, hatte noch immer die Vision, dass dieses Städtchen das Zentrum „seines“ 4. Reiches werden solle, während sich um Thüringen herum, im übrigen Deutschland, die Alliierten bereits etabliert hatten.

Unser Städtchen hieß in den Geheimakten der Nazis „Wolfsturm“. Regierungszentrum von Saukels 4. Reich sollte das bekannte Schloss „Rheinhardsbrunn“ werden.

Der Gauleiter ließ obendrein noch fieberhaft weitere unterirdische Produktionsanlagen für Waffen und Gerät in ganz Thüringen errichten.

Aber zu spät…

Als die Amerikaner am 14. April 1945 Friedrichroda erreichten, fiel ihnen neben den Konstruktionsunterlagen auch der fast fertige dritte Prototyp des Flugzeugs „Horten IX“ in die Hände. Noch heute ist das Flugzeug im National Air and Space Museum der USA zu sehen.

Der Krieg ging seinem Ende zu. Seit dem 16. April 1945 wurden das Land Thüringen und der Regierungsbezirk Erfurt von amerikanischen Militärregierungen in den Stadt- und Landkreisen beherrscht.

Am 9. April 1945, war das Kurhaus, ein repräsentatives Gebäude hoch über der Stadt, durch Artillerie-Beschuss und durch die Explosion von, im Keller gelagerter Munition zerstört worden. Die Patienten wurden eiligst in ein anderes Gebäude „Haus Buchholz“ evakuiert, nachdem das ehemalige Kurhaus bereits in hellen Flammen stand. Es brannte bis auf die Grundmauern ab.

Noch in den Tagen, nach der Einnahme durch amerikanische Truppen beschossen Partisanen der so genannten „Organisation Werwolf“ vom Tal aus das Lazarett auf dem Berg, welches durch die Amis bereits besetzt war und in dem mein Vater als Patient lag, mit Mörsern.

Der „Werwolf“ war noch im September 1944 von Heinrich Himmler ins Leben gerufen worden. Als „nationalsozialistische Untergrundbewegung“ sollten die Werwölfe unter anderem subversive Anschläge auf die Besatzungsmächte verüben, und die deutsche Bevölkerung von einer Zusammenarbeit mit den Alliierten abhalten.

Diese „Treuen Volksgenossen“, verblendet von der noch immer anhaltenden Propaganda und der Parole vom bevorstehenden „Endsieg“ hatten in Kauf genommen, dass Dutzende von schwerkranken Soldaten in den Flammen umkommen würden. Wie viele letztendlich dort den Tod fanden, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Mein Erzeuger muss da jedenfalls noch am Leben gewesen sein.

Das ehemalige Kurhaus von Friedrichroda (Alte Postkarte)

Die nahen Forste des Thüringer Waldes wurden zu dieser Zeit auch noch von SS-Leuten intensiv nach „Deserteuren“ durchkämmt. Fand man einen Mann, der sich vor den SS-Schergen aus irgendeinem Grund versteckt hatte, wurde der auf der Stelle erschossen.

Dem aufmerksamen Wanderer auf dem Rennsteig werden die zahlreichen Gräber die sich noch heute zu beiden Seiten des Weges befinden, sicher nicht entgangen sein. Aber im Allgemeinen sind diese Grabstätten derzeit unauffällig im Unterholz zu finden und meistens im Laufe der Jahre ganz und gar verwittert. Da trifft man nicht selten auf Gräber von 16 bis 17- jährigen Jungen. Entweder bei letzten aussichtslosen Kämpfen mit den Alliierten gefallen, oder gar von der SS hingerichtet.

Am 25. April treffen bei Torgau an der Elbe sowjetische und amerikanische Truppen aufeinander. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa rückte in greifbare Nähe.

Kurz nach der Kapitulation am 07. Mai 1945, wurde Mitte Juni vom VIII. US-Corps eine Militärregierung in Thüringen ausgerufen.

Zunächst bestand Ausgangssperre von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr. Waffen, Kraftfahrzeuge und Fotoapparate mussten abgegeben werden oder wurden liquidiert.

Jedoch lediglich drei Monate sollte das Sternenbanner über dem Land Thüringen wehen.

Am 30. Juni 1945 kam der Befehl an das VIII. US-Corps, das Haupt-Quartier und das Land Thüringen am 3. Juli zu verlassen. Die militärische Kommandozentrale und die Militärregierung für Thüringen zogen bereits am 2. Juli ab. Mit dem Abrücken dieser Kommandostellen endete die amerikanische Besetzung Thüringens.

Später stellte sich heraus, dass die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen bereits auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 so beschlossen wurde. Auch war da schon besiegelt worden, dass jede von den vier Militärmächten einen Sektor der deutschen Hauptstadt Berlin erhalten sollte sollte.

Beim Verlassen des Landes Thüringen nahmen die Amerikaner auch die gefangen genommenen Patienten des Lazaretts mit auf den Transport gen Westen.

Damit verlor sich erst einmal jede Spur von meinem Vater.

Jetzt zogen die Russen als Besatzer in Thüringen ein. Eilends wurden von den Menschen die wenigen Wertgegenstände oder das, was man dafür hielt, vergraben.

Die Soldaten der Roten Armee hatten für alles Verwendung: Uhren aller Art, Fotoapparate, Fahrräder…

Häuser und Ställe wurden geplündert. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, ließen die Soldaten mitgehen.

Sie molken Ziegen und Kühe, schlachteten das Vieh, pochten nachts an Türen oder Fenster, machten sich in den Stuben breit und tafelten nach Herzenslust. Sie soffen Unmengen von Wodka und gaben sich als Sieger. Nicht selten wurde auch von Vergewaltigungen berichtet, wenn sich die Frauen widersetzten.

Wie mir meine Oma väterlicherseits erzählte, ging man aber mit marodierenden Soldaten der Sowjetarmee auch nicht gerade zimperlich um:

„Wie Vieh warf man die besoffenen Kerle auf die Pritschen der Lkws“, berichtete sie. „Wenn einer fliehen wollte, wurde kurzer Prozess gemacht“.

„Was ist ‚kurzer Prozess‘ Oma“?

„Der wurde mit Gewehrkolben geschlagen, bis er liegen blieb oder gleich erschossen“.

Die Männer des Dorfes waren zum Großteil noch immer nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Sie waren Gefangene einer fremden Macht, galten als vermisst oder waren gar gefallen.

Wie sollte man sich gegen eine solche Übermacht zur Wehr setzen. Noch war keine „Normalität“ wieder hergestellt.

Die Lage konsolidierte sich erst, nachdem am 9. Juli 1945 die Sowjetische Militäradministration des Bundeslandes Thüringen in Weimar ihre Verwaltungstätigkeit in dem nun vereinigten Land Thüringen aufgenommen hatte.

Zunächst hatte es den Anschein, dass die sowjetische Besatzungszone zum Motor eines demokratischen Neuanfangs in Deutschland werden würde.

Die Sowjetische Militäradministration Deutschlands (SMAD) ließ bereits am 10. Juni 1945 die Gründung von Parteien und Gewerkschaften in ihrer Besatzungszone zu. Nach wenigen Wochen hatten sich die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), die CDU (Christlich Demokratische Union) sowie die LDPD (Liberal Demokratische Partei Deutschlands) formiert.

Unter dem Druck der sowjetischen Besatzungsmacht kapitulierte der damalige Vorsitzende der SPD, Otto Grotewohl und reichte Wilhelm Pieck beim Vereinigungsparteitag am 21./22. April 1946 im Ost-Berliner Admiralspalast die Hand. Damit war die Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) vollzogen.

Wilhelm Pieck wird mit Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 1949 Staatspräsident und Otto Grotewohl Ministerpräsident im neu gegründeten Staat. Die Vormacht der SED ist damit besiegelt.

Der symbolische Händedruck der beiden Parteivorsitzenden vor roter Fahne blieb bis zum Ende der SED 1989 im Logo der Partei.

Frühe Kindheit

Mitten in das herrschende Chaos wurde ich hineingeboren. Es war der 27. September 1945. Erst wenige Tage vorher hatte meine Mutter die Nachricht vom Ableben des Vaters in einem amerikanischen Lazarett in Marburg an der Lahn erhalten. Seit fünf Monaten war sie im Ungewissen über den Verbleib ihres Mannes gewesen.

Mutter, Oma und Tante bemühten sich redlich, mir kleinem, unterernährten Geschöpf das Leben zu erhalten. Das war nicht einfach. Meine Mutter hatte keinerlei Milch – ganz sicher den vorangegangenen Umständen geschuldet. Von den Bauern im Dorf war auch nichts zu bekommen. Geld hatte keinerlei Wert mehr. So gab sie alles, was von meinem Vater an Habseligkeiten noch vorhanden war: Hemden, Hosen, Jacken, Unterwäsche etc. Bettelnd um den einen oder anderen Liter Milch für ihr Baby. Dass sie in ihrer Trauer möglicherweise gar kein Interesse am Überleben ihres Kindes mehr hatte, kann man spekulieren.

Die Bauern gaben nicht ein Viertelliter Milch ab, ohne eine Gegenleistung, sprich ein Tauschobjekt zu verlangen.

So sprach man damals davon, dass sie sogar die Ställe regelrecht mit Teppichen aushängten, welche sie der minderbegüterten Bevölkerung der Dörfer und Städte für ein paar Kartoffeln, Eier oder Milch abnahmen.

Mein Opa Wilhelm befand sich zu dieser Zeit noch immer in französischer Kriegsgefangenschaft, wo er sich in der Lagerküche recht gut zu ernähren wusste und den Franzosen delikateste Thüringer Wurst machen konnte. Dadurch hatte er natürlich auch einige Vergünstigungen durch die Franzosen.

Aus den Erzählungen von Mutter und Oma weiß ich, dass man täglich in Sorge war, ob ich als Baby noch überleben werde.

An diese schwere Zeit habe ich verständlicherweise keinerlei Erinnerungen.

Ich weiß aber noch, dass man mich noch als Kleinkind stundenlang nötigen musste, auch nur einen Bissen zu mir zu nehmen. Lebertran und die Beschwörungsformeln einer „Besprecherin“ aus dem Dorf brachten auch keinen Erfolg.

Meine Oma Marie habe ich aber bereits seit der frühesten Kindheit gut im Gedächtnis.

Wie habe ich sie geliebt…! Noch heute habe ich manchmal ihren speziellen Geruch in meiner Nase. Sie war eine Seele – eben eine richtige Oma…

Sie kümmerte sich rührend um mich, nahm mich in den Arm, wenn ich traurig war, schälte Äpfel für mich, versuchte mir immer, trotz allem Mangel, eine Leckerei zuzubereiten.

Einmal muss ich wohl den Wunsch geäußert haben, dass ich gerne Eierpfannkuchen essen möchte. Es war aber keine Milch und auch kein Mehl im Haus. Eier hatte man wohl, denn es liefen immer ein paar Hühner auf dem Hof herum.

Jetzt wurde eiligst in der Nachbarschaft um Mehl und Milch nachgefragt. Nachdem man alles nötige zusammen hatte und die Eierkuchen duftend auf dem Tisch standen, war mein Appetit vorbei.

Jetzt wischte sich die Großmutter wieder mal diskret mit der Schürze über die Augen: „Was soll nur aus dem Kind werden…“?

Nun folgt eine recht heitere Anekdote wie der Opa aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam und die er selbst später immer wieder gern erzählte:

Ich hatte noch eine ältere Schwester – Anita, die vier Jahre alt war bei meiner Geburt.

Eines Tages – es muss 1946 gewesen sein, betrat Wilhelm als Heimkehrer die Stube. Die Frauen waren zu diesem Zeitpunkt in Hof und Stallung beschäftigt. Meine Schwester kannte der Opa noch vom letzten Urlaub. Von meiner Existenz hatte er jedoch keine Ahnung. In Gefangenschaft gab es keine Post.

Somit hatte auch niemand im Hause meiner Großeltern mit seiner Rückkehr gerechnet – ja man wusste nicht einmal, ob der Großpapa noch am Leben war.

Anita spielte auf dem Boden und ich lag als winziges Etwas im Körbchen und strampelte mit den klingeldrahtdürren Beinchen.

Man kann sich vorstellen, was in dem Manne vorging, der ja keinen Schimmer davon hatte, dass in der Familie Zuwachs angekommen war. Die Tante war noch zu jung und unverheiratet. Meinen Vater wähnte er als Soldaten in Gefangenschaft oder wer weiß wo.

Es wird doch nicht…. seine eigene Frau?

Er fragte die große Schwester, wem denn das Baby gehöre.

„Uns“! war die simple Antwort des Kleinkindes.

Nun - die Lage klärte sich kurzerhand auf und er konnte beruhigt sein. Während seiner Abwesenheit hatte man ihm kein Kuckuckskind in die Wiege gelegt.

Nicht sehr viele Erinnerungen habe ich an meine frühe Kindheit bzw. an die Vorschulzeit.

An das Bad am Samstagabend erinnere ich mich gut.

Das Ritual war fast identisch mit dem gleichnamigen von Wilhelm Busch:

Unsere Mutter ging in den Keller und schleppte den schweren Holzbottich in das 3. Obergeschoss. Dort wohnten wir bei einem Bauern unter dem Dach. Drei winzige Zimmerchen mit Dachschrägen. Lediglich die Küche war mittels Kohleherd beheizbar. Dort warteten schon mehrere Töpfe mit heißem Wasser, die sodann in den hölzernen Badebottich ausgeleert wurden. Wenn der Bottich längerer Zeit nicht benutzt war, kam es nicht selten vor, dass die Dauben eingetrocknet waren und das Gefäß leckte. Dann mussten eine Menge Handtücher, Scheuerlappen und dergleichen herbeigeschafft werden, um die Flut aufzufangen.

Meine Schwester und ich kamen zuerst in die Wanne. Wenn ich einmal vom Spielen sehr schmutzig war, an Händen und Beinen vielleicht Wagenschmiere hatte, scheute sich Mutter auch nicht, rabiate Methoden anzuwenden, um den fast unlösbaren Schmutz abzuschrubben.

Da war zunächst die Wurzelbürste. Half das nicht, musste ATA herhalten. Zusammen mit Bürste und ATA gelang dann meistens das Unterfangen, den kleinen Dreckfink wieder strahlen zu lassen. Wenn ich ob der schmerzhaften Behandlung aufbegehrte, hieß es dann immer:

„Wer nicht hören will muss fühlen! Wie oft habe ich Dir gesagt, dass du dich nicht so schmutzig machen sollst“!

Seife für die Körperpflege gab es wohl zu dieser Zeit keine. So mussten wir uns stets mit Kernseife, die auch zum Wäsche waschen gebraucht wurde, abfinden.

Kernseife war aber auch knapp und so begnügten wir uns nicht selten mit anderen Hilfsmitteln.

Ich erinnere mich noch an ein Stück „Tonseife“, welches bei uns immer noch – wohl aus den Kriegsjahren herumlag. Aus meiner heutigen Sicht bestand dieses Stück aus nichts weiter als feuchtem Ton mit Sand. Zum Hände waschen war es ganz gut geeignet. Der Sand zusammen mit dem Ton ergab eine schmirgelnde Masse, die jedoch keinerlei Schaum entwickelte.

Nachdem wir Kinder gereinigt waren, setzte sich dann die Mutter in unsere Brühe und machte ausgiebig Toilette.

Nun hieß es den Kübel in den Ausguss der Küche zu entleeren. Mit verfügbaren Töpfchen durften wir Kinder den Bottich leer schöpfen. Den letzten Rest kippte Mutter dann unter erheblicher Kraftanstrengung in den Ausguss. Man kann sich vorstellen, wie die Küche danach aussah.

Spätestens am nächsten Morgen wurden flugs die rotbraunen Dielen wieder gebohnert und es roch dann immer so schön nach Sonntag.

So ähnlich sah unsere Badewanne aus

Unsere Toilette war ein Plumpsklo im Hof. Dort mussten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit alle unsere Geschäfte erledigt haben. Für zu spät Kommende bestand danach die Gefahr, von einem äußerst bissigen, weißen Schäferhund zerfleischt zu werden. Der war tagsüber an einer langen Kette am Hoftor angebunden. Am Abend wurde er losgemacht und bewegte sich frei auf dem Grundstück. Wehe dem potentiellen Eierdieb, der versuchte auf den Hof zu gelangen! Oder dem Kind, das noch einmal „musste“.

Diese Kette am Tor war so lang, dass auch kein Mensch ungeschoren an der Bestie vorbei kam. Da wir nur einen Haustürschlüssel besaßen, mussten wir auch oftmals den Hintereingang durch das Tor wählen. Dazu bedurfte es eines Tricks:

Wir hatten dann immer ein Butterbrot bei uns, welches wir zunächst in die äußerste Ecke neben der Hütte des Tieres warfen. Wenn sich der Hund dann gierig auf das Fressen stürzte, hatten wir Sekunden, um schnell an dem Köter vorbei zu huschen.

Einmal hat er meine Schwester doch erwischt. Die beachtliche Narbe an ihrem Hinterteil ist heute noch zu sehen.

Wenn wir nach dem Dunkelwerden bzw. vor dem Zubettgehen noch einmal auf die Toilette mussten, so benutzten wir das Feld auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für das „kleine Geschäft“ hatten wir den Nachttopf, der dann am nächsten Morgen geleert wurde.

Aber selbst tagsüber hatte ich als kleiner Junge Angst, auf den Hof zu gehen. Denn dort saß immer der schwarze Gickelhahn mitten im Hof auf der Sämaschine. Der sah wirklich aus wie der leibhaftige Teufel und war es wohl auch in persona. Tiefschwarz gefiedert mit feuerrotem Kamm und ebensolchen Lappen unter dem Schnabel. Nicht minder gefährlich, wie die weiße Töle griff der auch jeden Fremden, der auf den Hof kam, sofort an. Eines Tages flatterte er von der Drillmaschine herab, als er mich erblickte und kam mit tief hängenden Flügeln auf mich losgestürmt. Mit wenigen Flügelschlägen landete Gockel auf meinem Kopf und hackte grimmig nach meinen Augen. Kaum konnte ich mich dagegen wehren und schützte die Augenlichter mit meinen Händen. Trotzdem kam ich später blutüberströmt in die Wohnung. Mein Herz raste. Meine vier Jahre ältere Schwester Anita wusch mir die Hackverletzungen und tröstete meine verwundete Seele.

Die Schikanen des Bauern wurden immer unerträglicher Er wollte in seinem riesigen Haus keine fremden Mieter haben und ließ uns das ständig spüren.

Das ging so, bis 1956. Da zog Mutter mit meinen beiden Schwestern in eine Wohnung am anderen Ende des Dorfes. Ich lebte ja zu dieser Zeit schon drei Jahre bei meinen Großeltern. Dazu später mehr!

Klamotten

„Du bist aber ein hübsches Mädchen“!

Das war ein Schlüsselerlebnis, welches mir noch bis zum heutigen Tag gut in Erinnerung ist.

Ich war wohl so etwa drei bis vier Jahre alt.

Geld war knapp. Aber der Mangel an Waren des täglichen Bedarfs war viel gravierender; es gab in dieser schweren Nachkriegszeit kaum etwas zu kaufen.

Das Kind brauchte ein warmes Kleidungsstück. Aber da war doch noch der abgetragene Mantel von Anita, meiner älteren Schwester…

Schön rot, mit einem großen runden Kragen und zweireihig zu knöpfen war er. Natürlich in der anderen Richtung. Eben ein Mädchenmäntelchen…

Mir gefiel es ja wohl auch. Deshalb ging ich stolz wie Oskar mit meiner neuen Montur auf die Straße. Dazu trug ich eine gleichfarbige Kappe - wie Rotkäppchen.

Als mich eine ältere Frau gewahr wurde, meinte sie wohl, dass sie mir ein Kompliment machen müsse…

Ich rannte nach Hause und schmiss den Mantel und die Kappe von mir.

Immer nur unter Tränen war ich zu bewegen, das Kleidungsstück künftig wieder anzuziehen.

Dann war der Winter vorbei. Im nächsten Jahr passte der Mantel nicht mehr. Was war ich erleichtert.

Trotzdem hatte ich noch einmal im Alter von etwa 16 Jahren ein derartiges Erlebnis mit einem Mädchenmantel. Dieses Mal jedoch selbst verschuldet:

In der Zeit Anfang der Sechziger waren in Westdeutschland Regenmäntel aus Nylon modern, die natürlich auch bei uns sehr begehrt waren. Überall konnte man die blauen „Nato-Planen“, wie sie von uns genannt wurden sehen und erkennen wer von den Jugendlichen eine Tante, Oma oder sonstige Verwandtschaft im Westen hatte.

Leider war der Mantel für mich unerreichbar. Wir hatten keinerlei familiäre Beziehungen nach der BRD.

Ich entschloss mich daher, mir einen Mantel aus heimischer Produktion zuzulegen. Es sollte ein Trenchcoat mit ausknöpfbarem Futter sein.

Ein wenig Geld hatte ich von meiner letzten Ferientätigkeit extra gespart.

Ich trug also meinen Wunsch in mehreren Konfektionsgeschäften vor. Jedoch vergebens. So etwas konnte man mir nicht anbieten.

Im dritten oder vierten Laden brachte mir die Verkäuferin einen Mantel, der mir auf den ersten Blick gefiel.

Genau nach meinen Vorstellungen war er: Schwarz mit ausknöpfbarem Futter in einem farbenfrohen Schottenmuster. Zweireihig zu knöpfen.

Zwei Verkäuferinnen machten mir Komplimente und redeten auf mich ein, wie gut mir der Trenchcoat stünde und wie gut er passen würde.

Ich kam nach Hause und stellte mich stolz unserer Nachbarin Heidi vor. Heidi war gelernte Fachverkäuferin und sah sofort:

„Aber das ist doch ein Mädchenmantel“!

„Schau mal, wie der geknöpft ist – verkehrt herum! Hier unten das Unterteil ist für einen Petticoat gearbeitet – so weit ausgestellt ist kein normaler Mantel“.

In meiner Unbedarftheit und vor lauter Freude über meinen schönen neuen Mantel hatte ich das gar nicht bemerkt.

Heidi änderte mit der Hand die Knopflöcher und nähte die Falten unten zusammen. Trotzdem hatte man immer noch das Gefühl, dass das weite, glockige Unterteil nicht zu einem Herrenmantel gehörte.

Das war für mich eine Erfahrung, die mich veranlasste, künftig bei solchen Käufen sehr genau hinzuschauen und mich vom Verkaufspersonal nicht beeinflussen zu lassen.

Trotzdem sind mir auch später noch solche Pannen passiert. Insbesondere wenn es sich um Geschäfte handelte, die sich noch in Privathand befanden, konnte man mit solchen Handlungen der Verkäufer rechnen, wo man förmlich zu einem Kauf gedrängt wurde. Denn da ging es wirklich noch um Umsatz und Provision.

Wenn der Sommer kam, wurden die Winterklamotten „eingemottet“.

Mottenkugeln lagen dann in den Kleiderschränken und verströmten den widerlichen Naphthalin-Duft, den die Insekten wohl sehr verabscheuten.

Klamotten, Mottenkugeln, einmotten, Motten… irgendwie brachte ich diese Ausdrücke stets in Zusammenhang. Ich war lange der Meinung, dass das Wort Klamotten von Motten abgeleitet war.

Abgetragene Sachen, umgearbeitete Kleidungsstücke, getragene Schuhe begleiteten mich die ganze Kindheit über.

So manches Kleidungsstück ging damals durch mehrere Kindergenerationen und sah dann auch dementsprechend aus. Die Jüngsten fanden es sicher gar nicht so prickelnd, immer wieder die abgelegten Kleider ihrer älteren Geschwister oder von Kindern anderer Familien abzubekommen.

So durfte auch ich die rosa Schlüpferchen und Hemdchen von meiner älteren Schwester auftragen, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatten.

Und natürlich auch die „Leibchen“. Eine weitere, äußerst unangenehme Erinnerung. Das Leibchen hatte die „langen Strümpfe“ der Kindertage fest zu halten. Die gingen bis weit übers Knie und wurden mit Strapsen am so genannten Leibchen befestigt. Heute kaum noch vorstellbar, dass die Jungs bis Mitte der 50er Jahre mit so einer Art Korsett herumliefen. Das waren die handelsüblichen Leibchen, wie es sie auch für Buben zu kaufen gab. Sie wurden in grauem oder weißem Leinen angeboten.

Ein Großteil der Oberschenkel über den Strümpfen war immer nackt weil die Halter die Strümpfe vorn weiter nach oben zogen, der Rest aber nach unten hing. Besonders hinten. Ältere Strumpfexemplare waren oft so ausgeleiert, dass sie am Bein wie schlaffe, faltenreiche Schläuche hingen. Waren sie neu, so kratzten sie meist erbärmlich.

Nicht selten handelte es sich auch um selbst gestrickte aus Wolle - sowohl Strümpfe, wie auch Leibchen. Man mag sich vorstellen mit welcher „Freude“ wir die übel kratzenden Sachen trugen.

Wer sich Pippi Langstrumpf noch bildlich vor Augen halten kann, weiß in etwa, wie wir damals aussahen.

Nicht selten rissen auch die Knöpfe von den Strumpfhaltern ab. Oder die Knopflöcher waren so gedehnt, dass kein Knopf mehr halten konnte.

Dann behalfen wir uns mit einem Pfennigstück oder aber mit einem kleinen Steinchen, welches wir hinter den Halter klemmten. Waren es Steinchen, so konnten wir sicher sein, dass die raue Oberfläche das Gewebe der Strümpfe in null Komma nichts durchgescheuert hatte. Dann gab es zu Hause erst mal wieder Gezeter wegen des Loches.

Ich muss schon so um die elf Jahre alt gewesen sein.

Wir waren mit Muttern in Marburg an der Lahn – also in Westdeutschland, zu Besuch bei einer Bekannten. Der Name der Frau ist mir entfallen. Nennen wir sie Elisabeth.

Es war eine recht lange Reise, in dem altertümlichen Zug mit Dampflokomotive. Die Abteile der zweiten Klasse waren mit Holzsitzen ausgestattet.

In den Fünfzigern waren Reisen in die BRD ja noch möglich. Die Gepäcknetze waren tatsächlich noch richtige Netze, aus Schnüren geflochten.

Auf dem Grenzbahnhof Bebra mussten wir umsteigen.

So viele Gleise, Weichen und Signale hatte ich noch nie gesehen. Mich faszinierten die zahlreichen Dampflokomotiven, die hier schnaufend rangierten oder vor langen Zügen ein- und wieder ausfuhren. Güterzüge brausten auf einem weiter entfernten Gleis vorbei. Ich zählte 60 Waggons. Am Ende war sogar noch eine zweite Lok angekoppelt.

Schon am Bahnhof von Marburg wurden wir – anscheinend wegen unserer Kleidung für Flüchtlinge aus Ungarn gehalten. Besonders erfreut, uns zu sehen, waren die Menschen dort auch damals schon nicht.

Erinnern wir uns:

1956 – Volksaufstand in der Volksrepublik Ungarn. Nachdem die Regierung auf Demonstranten schießen ließ, wurde sie innerhalb von acht Tagen zweimal neu gebildet. Unter Imre Nagy wollte das Land dann aus dem Warschauer Pakt austreten.

Die UdSSR jedoch erlaubte keinem ihrer Satellitenstaaten auszuscheren und schickte Truppen in das Land an der Donau. In blutigen Kämpfen wurde der Aufstand ab dem 4. November 1956 niedergeschlagen…

Im gesamten westlichen Lager löste der Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn damals Empörung, Angst und Schrecken aus. Geldspenden sollten die größte Not der Menschen lindern.

Ministerpräsident Nagy wurde zum Tode verurteilt und im Juni 1958 hingerichtet. Mit ihm richtete man noch Hunderte weitere Freiheits-Kämpfer. Zehntausende wurden inhaftiert. Hunderttausende Ungarn flohen damals in den Westen.

Viele Flüchtlinge aus Ungarn fanden in der Bundesrepublik Aufnahme und eine neue Heimat.

Man begann in den Ländern des Warschauer Paktes leise Hoffnung zu schöpfen.

Die Moskau treu ergebene Regierung der DDR unter Walter Ulbricht begrüßte hingegen ganz entschieden das Eingreifen Moskaus und untersagte jegliche öffentliche Beurteilung der Vorgänge in Ungarn. Die Hoffnungen auf einen humanitären Sozialismus blieben vorerst Illusion.

Es war Ostern und wir wollten auf dem Friedhof das Grab von Papa besuchen.

Vor dem Mittagessen und bevor wir losgingen, spielte ich mit dem etwa gleichaltrigen Sohn der Gastgeberin unten auf der Straße. Die Menschen gingen am Morgen des Ostersonntags festlich gekleidet zur Kirche. Die Jungens hatten entweder richtige Anzüge mit Krawatte und langen Hosen oder aber kurze Hosen und Kniestrümpfe an.

Ich trug meine „Furzlederne“, eine Art kurze Lederhose aus einem Material, ähnlich wie Wachstuch, gefertigt und die obligatorischen langen Strümpfe in Braun.

Jetzt kam eine Gruppe Halbwüchsiger auf uns zu. Plötzlich fing einer von den Knaben lauthals zu schreien an: „Guckt mal… der hat noch lange Strümpfe an“!

Alle fingen an, vor Vergnügen zu kreischen und verlachten mich. Anzügliche Bemerkungen folgten. Das war so peinlich. Ich wäre am liebsten auf der Stelle im Boden versunken und wollte nur noch unsichtbar sein. Man weiß ja, wie grausam gerade Kinder sein können, wenn jemand anders ist. Mit hochrotem Kopf kam ich in die Wohnung und erklärte kategorisch, dass ich von jetzt ab nicht mehr raus gehen werde. Man konnte mich nicht bewegen mit den Strümpfen noch einmal auf die Straße zu gehen.

Ich bekam dann von Elisabeth ein Paar Kniestrümpfe ihres Sohnes geschenkt.

Von da an habe ich nie wieder solche langen Strümpfe getragen…

„Wenn du Hosen tragen willst - gut, aber ich kann die nicht bügeln, das musst du dann schon selbst besorgen“ war die kurze Erklärung meiner Mutter.

Ob sie es wirklich nicht konnte? Ich meine eher, dass sie nicht wollte.

Das Bügeln der Hosen, welches damals bei der Stoffqualität fast täglich geschehen musste, war ihr anscheinend zu aufwändig. Die Beinkleider hatten seinerzeit mit einer eleganten Bügelfalte versehen zu sein, was immer ein erhebliches Gedöns war: Es musste ein feuchter Lappen zwischen Stoff und Bügeleisen gelegt werden, damit das edle Tuch der Hosen nicht speckig wurde. Dampfbügeleisen waren zu dieser Zeit noch völlig unbekannt.

Auf diese Art und Weise kam ich recht frühzeitig mit den Pflichten eines „ordentlichen jungen Mannes“ klar.

Das sollte mir später beim Dienst in Uniform sehr zugute kommen.

Wie gerne hätte ich damals auch „richtige“ Jeans besessen. Der Besitz und das Tragen einer solchen Hose galten aber bis weit in die Sechziger als westlich dekadent.

Zu Tanzveranstaltungen wurde man gar nicht erst hinein gelassen, wenn man in Pullover, Jeans, die zumeist als ungeheure Provokation angesehen wurden, oder ähnlich salopper Kleidung, erschien. Lange Haare waren bei Männern ebenso verpönt.

Krawatte war bei solchen Veranstaltungen und auch beim Besuch einer Bar selbstredend Pflicht.

Der Portier unserer späteren Stamm-Bar hatte immer ein kleines Sortiment an Krawatten vorrätig, die man sich – natürlich gegen das entsprechende Trinkgeld, bei ihm ausleihen konnte.

Auch in den Schulen wurde man diesbezüglich von übereifrigem Lehrpersonal nicht selten wegen des falschen Klassenstandpunktes angefeindet.

Aber der Ehrlichkeit geschuldet sei erwähnt, dass es während meiner Schulzeit in unseren Klassen nie zu solchen Auswüchsen gekommen ist.