Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LES Editorial

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Acompañar a tu madre a una visita pastoral no parece la forma más emocionante de pasar una tarde, pero todo cambia cuando conoces a una mujer fascinante que podría determinar el curso de tu vida. ¿Quién dijo que las tardes de rezos en 1923 debían ser aburridas? A veces hay que tomar riesgos para descubrir lo que realmente importa, incluso si eso significa inventar una compañía de seguros en plena dictadura de Primo de Rivera. Pero si eso ayuda a descubrir qué pasó con Néstor, un misterio que todavía persigue a esa mujer que te ha cautivado, entonces vale la pena asumir el peligro. Romper las normas parece ser la única forma de desentrañar la verdad detrás de ese fatídico día de julio en el desastre de Annual, pero al hacerlo, descubres sentimientos que nunca creíste posibles en ti y que la sociedad desprecia. En medio del caos, la atracción por esa mujer solo se intensifica, llevándote por un camino lleno de peligro, aventuras y, tal vez, amor. Las alsacianas es una incursión de la autora en la ficción histórica en la que toma como referencia uno de los sucesos más traumáticos de la guerra del Rif. Narra la historia de amor y empoderamiento de las protagonistas, Almudena y Matilde, que se enfrentarán a todos los obstáculos con astucia y audacia para averiguar la verdad. Una historia con las hechuras de la novela de misterio donde no importará tanto el cómo o el quién, sino el porqué.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

M. ª Concepción Regueiro Digón (Lugo, 1968) tiene como profesiones fundamentales el trabajo social, la pedagogía y el contar historias. Gracias a las dos primeras ha podido desarrollar su vida laboral en los ámbitos de los servicios sociales, la formación y la igualdad, mientras que la última es esa parte fundamental de su persona con la que juega y negocia para sacar cuentos y novelas que respondan a todo eso que bulle en su cabeza. Autora bilingüe, en gallego y en castellano, sobre todo de ciencia ficción, pero, como se ha dicho, de lo que se trata es de narrar. Entre su obra más reciente, destaca: ¿Hogar? (Editorial Café con Leche, 2018), Asunto NM (Saco de Huesos Ediciones, 2019), la saga de la Revolución del Humo (Los espíritus del humo, La refulgencia y Aldith, todas en Editorial Cerbero), Eldelrío (Editorial Cerbero, 2020), La Luna para damas (Apache Libros, 2021) e Iones (Editorial Cazador, 2022).

Las alsacianas es su segundo libro en LES Editorial tras La dama triste, publicado en 2020.

@C_Regueiro

@conchi.regueiro

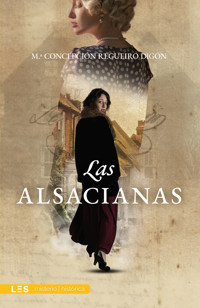

Ilustración de portada: @yamunadg (Yamuna Duarte)

Acompañar a tu madre a una visita pastoral no parece la forma más emocionante de pasar una tarde, pero todo cambia cuando conoces a una mujer fascinante que podría determinar el curso de tu vida. ¿Quién dijo que las tardes de rezos en 1923 debían ser aburridas?

A veces hay que tomar riesgos para descubrir lo que realmente importa, incluso si eso significa inventar una compañía de seguros en plena dictadura de Primo de Rivera. Pero si eso ayuda a descubrir qué pasó con Néstor, un misterio que todavía persigue a esa mujer que te ha cautivado, entonces vale la pena asumir el peligro.

Romper las normas parece ser la única forma de desentrañar la verdad detrás de ese fatídico día de julio en el desastre de Annual, pero al hacerlo, descubres sentimientos que nunca creíste posibles en ti y que la sociedad desprecia. En medio del caos, la atracción por esa mujer solo se intensifica, llevándote por un camino lleno de peligro, aventuras y, tal vez, amor.

Las alsacianas es una incursión de la autora en la ficción histórica en la que toma como referencia uno de los sucesos más traumáticos de la guerra del Rif. Narra la historia de amor y empoderamiento de las protagonistas, Almudena y Matilde, que se enfrentarán a todos los obstáculos con astucia y audacia para averiguar la verdad. Una historia con las hechuras de la novela de misterio donde no importará tanto el cómo o el quién, sino el porqué.

Las alsacianas

Las alsacianas

M.ª Concepción Regueiro Digón

Primera edición: abril de 2023

© M.ª Concepción Regueiro Digón, 2023

© Letras Raras Ediciones, S. L. U., 2023

© Yamuna Duarte @yamunadg, ilustración de la portada, 2023

LES Editorial pertenece a Letras Raras Ediciones, S. L. U.

www.leseditorial.com

ISBN: 978-84-17829-95-7

IBIC: FV, FFH

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).

«Hoy en día, nadie piensa en los seres humanos, los gobiernos no lo hacen, ¿por qué nosotros sí?».

El tercer hombre(Carol Reed, 1949, guion de Graham Greene).

¿Quieres escuchar la banda sonora de esta historia?

1

Había pensado: «Vaya por Dios, finalmente me tocará acompañar a mamá».

«No te importará, ¿verdad?», había concluido esta, tras asaltarme mientras acababa de corregir los deberes del pequeño de los Menéndez y no tuve tiempo de improvisar una excusa que me liberase. Ya había finalizado con mi única clase particular del día y no disponía de ninguna otra obligación que alegar para no escoltarla en esa visita que, según ella, debía hacer sin falta de forma inmediata. Iba a acompañarla la tía Carmen, pero un maldito flemón le había dejado la cara como un pan y la pobre no se atrevía a salir de casa de esa guisa, según parecía.

«Pues claro que no, mamá», acepté derrotada, y qué remedio. Era lo que me tocaba; de hecho, tres o cuatro años antes yo misma habría comandado con entusiasmo una de esas visitas pastorales que a ella tanto la llenaban. Sin embargo, como solía decir papá, estaba mi reciente carácter melancólico, que me obligaba a retraerme y permanecer al amparo de las cuatro paredes de mi estancia el máximo tiempo posible, para espanto y horror del resto de la casa por muy comprensivos que pudieran mostrarse. Y qué le iba a hacer, sentía que lo que antes era fe monolítica se había transformado en un vacío sin sentido donde ningún ser supremo podía venir a consolarte, y que la vida era una bromista cruel que hacía sus chacotas con cualquier inocente para dejarte después muerta de la vergüenza y sin capacidad de reacción; pero era una apreciación demasiado pesimista para castigar con ella a unas personas tan maravillosas.

Así pues, me arreglé de manera sencilla y salí con mamá. Esta iba exultante, ya que no tan a menudo podía «disfrutar» de mi compañía como antaño, y caminaba con paso vivo, según ella, para aprovechar la tarde tan agradable que hacía, pese a la considerable distancia que nos separaba de nuestro destino. Parloteaba animada explicándome la historia de la pobre mujer a la que íbamos a consolar compartiendo sus oraciones, pero, como siempre, se liaba con los hechos, dando por entendidos asuntos de los que yo no tenía la menor idea, y machacando una y otra vez sobre detalles ya sabidos por evidentes. En cualquier caso, por lo que llegué a deducir, la tal Amadora era una viuda piadosa venida a menos a la que la vida había castigado de cuantas maneras debían de existir, siendo el último golpe mortal el fallecimiento de su hijo Néstor en África dos años atrás.

—La pobre está más sola que la una —me explicó mamá una vez más durante los últimos metros hasta la casa—. Suele venir por la parroquia, pero, claro, hay temporadas en las que le puede la pena, y ahí se queda, recordando al pobre muchacho, que ni veinticinco años había cumplido y del que ni una tumba tiene donde poderle ir a llorar con unas flores, es toda una desgracia.

—Lo es, mamá, lo es —asentí sin ganas mientras ella llamaba a la puerta con unos tímidos golpes que no se debieron de sentir ni en la propia madera.

Estuvimos unos instantes de espera que me parecieron larguísimos, así que determiné que era mejor llamar de nuevo, toda vez que parecían escucharse voces dentro. Iba a golpear la hoja con el puño cuando, repentinamente, se abrió y solo de milagro no llegué a atizarle en la nariz a la joven un poco más alta que yo que nos miraba extrañadas, aguardando.

—Hola, ¿no está doña Amadora? —preguntó sorprendida mi madre—. Veníamos a verla.

—Sí, en el salón. Pasen —invitó la joven sin grandes miramientos mientras nos conducía a la estancia.

—Querida Vicenta, qué alegría verla —saludó la mujer objeto de nuestra visita.

Tenía razón mamá: era la viva imagen de la tristeza. Pese a su sonrisa, sus ojos encerraban una pena enorme, perfectamente distinguible desde el otro extremo de la habitación. Hizo el amago de levantarse del sillón en el que estaba más tumbada que sentada bajo una manta, pero mamá lo evitó corriendo a su lado.

—Ni se le ocurra levantarse, pues no faltaba más. Lo mismo nosotras hemos venido a interrumpir algo.

—Qué va, no interrumpen nada. Simplemente estaba aquí con mi sobrina Mati, pasando el rato. Yo estos días ando un poco pachucha, así que solo me muevo de la cama al sillón y del sillón a la cama, por eso no se me ve por la iglesia.

—Vaya por Dios —exclamó mamá apesadumbrada—, si lo llego a saber, nos habríamos acercado mucho antes.

La tal Mati nos observaba con curiosidad, aunque sin descaro. Calculé que su edad rondaría también los veinticinco años, como quien debía de haber sido su primo. Imaginé que mi madre diría más tarde que vestía un atuendo atrevido, con la falda corta tan a la moda. Era de las valientes que llevaban el pelo a la garçonne, cosa a la que no me atrevía yo ni estando piripi, pese a la mucha envidia que me daba esa comodidad. Parecía realmente peculiar. Desde luego, era alguien que ni en cien años esperaría encontrarme en los ambientes por los que se movía la autora de mis días.

—Uy, no las he presentado, qué distraída soy —dijo Amadora de repente—. Ella es mi sobrina Matilde, un verdadero cielo de joven, aunque sea tan, tan… suya, eso es. Matilde, ellas son doña Vicenta, la esposa de Gaspar Vitrales, jefe de negociado en la Subsecretaría de Guerra —me di cuenta de que la sobrina nos lanzaba una mirada distinta al oír el cargo de papá, pero no le concedí mayor importancia en ese momento—, y me imagino que tú debes de ser su hija, Almudena —concluyó, dirigiéndose a mí.

—Así es, soy Almudena. Es un placer conocerlas.

—Ay, tenía razón tu madre, eres una mujer muy guapa, ¿verdad, Mati? —preguntó a su sobrina y esta asintió divertida. Supe que me había puesto colorada hasta la punta del pelo, pero me limité a negar tímidamente con la cabeza, impostando la humildad correspondiente a cualquier dama de mi posición.

—Bueno, tía, ya que va a estar acompañada, aprovecho para retirarme por hoy, que tengo que volver al trabajo —informó la joven, y yo no pude evitar cierta decepción—. Mañana intentaré pasarme por aquí, a ver si encuentro un huequito. Hasta mañana y encantada de conocerlas, señoras.

—Lo mismo digo, joven. Hasta otro día —se despidió mi madre sin mucho entusiasmo. Estaba claro que no le había convencido mucho.

Doña Amadora y ella emprendieron con dedicación el rezo del rosario, sin importarles mucho mi presencia. Hacía más de dos años que yo no lo rezaba, y la mayor parte del tiempo me limité a fingir que repetía las mismas oraciones a velocidad similar. Me habría gustado que como prolegómeno esta buena mujer nos hubiese contado un poco más sobre su sobrina, pero era un tema que en esos momentos había perdido relevancia.

Por fin, tras más de una hora de rezos entre bisbiseos, mi madre y yo dejamos esa casa. Aunque no tenía especial interés en conversar, mi madre volvía a mostrarse parlanchina.

—Pobre mujer, de verdad. Tiene el cielo ganado, con tanto sufrimiento que lleva a sus espaldas.

—Ya —asentí sin mucho entusiasmo—, ¿y tú conocías a esa sobrina? —pregunté como si tal cosa.

—¿A esa chica? Nunca nos había hablado de ella, creo, y no me extraña, la verdad, hay que ver qué pinta lleva.

—¿Y qué pinta lleva? —protesté—. Viste a la moda. En América todas las chicas de su edad van así, creo que allí las llaman flappers o algo parecido —expliqué, recordando lo leído en alguna revista.

—¿Y tú me vas a poner el ejemplo de esos indios? —ahora era mi madre la que protestaba indignada—. Eso es propio de frescas, ni se te ocurra ponerte así nunca, niña. —Me encantaba cuando acababa de esa manera sus advertencias, olvidando, no sabía si aposta, que esa primavera me había puesto ya en los treinta y cinco.

Afortunadamente, en un momento dado decidió que no tenía muchas más ganas de andar y cogimos el tranvía para regresar, donde quedó felizmente callada, quizás por no tener que luchar con todo el traqueteo ensordecedor.

Papá ya nos esperaba en casa y, como siempre, me dio un beso de saludo en la frente con la cara de pena de la que no había conseguido desprenderse en los últimos dos años. Nos pusimos cada uno a nuestras cosas hasta la hora de la cena, en la que una siempre atolondrada Pepita nos sirvió una sopa más fría que templada que hizo que papá, un día más, le torciese el gesto y le pidiese con severidad que la llevase de vuelta a la cocina para calentarla.

Terminamos por cenar casi media hora más tarde con la rabia que eso le daba a mi padre, el ejemplo más palmario de puntualidad estricta.

—¿Y qué tal ha ido el día? —le preguntó mamá cortésmente.

—Un día más, una preocupación menos —contestó él con esa fórmula que gustaba de adoptar cuando no le apetecía hablar del tema. Desde la llegada de Primo de Rivera, usaba a menudo esa frase, y eso que, en teoría, su puesto como personal civil no peligraba, tal y como le aseguraba ese militar que no dejaba de rondar por su despacho; pero Gaspar Vitrales era un hombre lo suficientemente bregado en la burocracia de este país para saber que nada había definitivo.

—¿Sabes quién se ha comprado un aparato de radio? —continuó mi madre—, tu amigo Silverio. Me lo dijo hoy su mujer, que me la encontré en la iglesia esta mañana.

—¿Y para qué querrá ese cacharro el bueno de Silverio, si no se escucha nada, que las emisoras siguen de pruebas? Desde luego, semejante armatoste no entra en esta casa, que os quede claro.

Papá no parecía tener un buen día, por lo que finalizamos la cena en silencio, sin comentarle siquiera nuestra visita a la pobre Amadora. Luego estuvimos un rato en el salón escuchando algunos discos en el gramófono, aparato este que sí que le gustaba, como verdadero melómano que así veía la oportunidad de llevar las mejores orquestas a su casa.

Nos retiramos antes de que el reloj del salón marcase las once. El día siguiente iba a ser muy ajetreado, venían los gemelos Martínez a repasar las matemáticas y era como tener dos pequeños terremotos a la mesa; pero aquello era un millón de veces preferible al caos mental de dos años atrás y me bendecía con la oportunidad de recuperar mi pasión por la enseñanza, algo que ya daba por definitivamente perdido.

Me solté el moño ante el espejo y cepillé un poco mi melena antes de irme a la cama. Era el motivo de orgullo de mi madre y mi pesadilla diaria. El pelo me nacía en remolinos y era dificilísimo colocarlo bien para recogerlo de manera presentable. Desde luego, habría sido un gran alivio poder llevarlo como la sobrina de doña Amadora, pero tal posibilidad era inadmisible en mi casa. Aun así, ensayé determinados largos con mi reflejo para concluir que ese estilo de peinado me favorecería mucho. Caí dormida con la idea de que también estaría muy bien llevar una ropa tan moderna.

2

Me tocó encontrarme de nuevo con doña Amadora solo un par de días más tarde, precisamente frente al altar de la iglesia, donde había acudido con mamá para ayudarla con unos arreglos florales; actividad que a mí no me apetecía en absoluto, pero de la que tampoco me pude excusar por mi evidente falta de obligaciones docentes (los críos que iban a venir habían excusado su ausencia esa misma mañana, así que no tenía disculpa posible).

—Qué alegría verla, doña Amadora, ¿ya se encuentra mejor? —saludó mi madre sonriente.

—Lo mismo digo, doña Vicenta y compañía. Pues aquí estoy de nuevo, que una no puede dejarse dominar por la pena todo el tiempo, ¿verdad? Así que esta mañana me dije: «Hoy te arreglas y vas hasta la parroquia a echar una mano, que a ti siempre se te han dado bien las flores y puedes serles útil».

—Y tiene toda la razón, usted sí que sabe dar el toque maestro en los ramos —asintió mamá.

—Me alegra verla recuperada, ¿y ha venido sola? —salté yo de repente con una curiosidad que no sabía de dónde había podido salir, y la pobre mujer se ruborizó un poco.

—Para el caso… —masculló abochornada—, Mati me ha acompañado hasta la puerta, pero ha preferido quedarse por el parque de enfrente, y luego vendrá a recogerme, que todavía estoy débil para ir sola a casa. Dice que no le apetece entrar, que hace una tarde demasiado buena para no aprovecharla al aire libre.

—Ay, esta juventud —apoyó mamá escandalizada, para seguidamente ponerse mano a mano con la viuda a separar y colocar flores.

Al cabo de unos minutos estaba claro que yo no pintaba nada en aquella tarea. Ambas trabajaban perfectamente codo con codo, y toda la ayuda que yo les pudiera prestar no dejaría de ser un estorbo, así que me fui deslizando hasta la puerta y salí sin que nadie se percatase de mi deserción.

Encaminé mis pasos al parque, con la intención de dar un pequeño garbeo y regresar en unos minutos. Hacía una tarde preciosa, aunque con algo de fresco, y pensé que estirar las piernas un poco me vendría bien.

Me pareció ver a la sobrina de doña Amadora sentada sola en una de las mesas del quiosco y, antes de que tuviese constancia de mis actos, mis pasos me habían encaminado hasta su lado. Efectivamente, era ella.

—Hola —saludé, y ella dio un pequeño respingo—, no sé si se acuerda de mí, nos conocimos hace un par de días, en casa de su tía.

—Por supuesto que sí, ¿Almudena? —preguntó sonriente y yo asentí con lo que, adivinaba, era una sonrisa enorme—. Es un placer volver a verla, acompáñeme, por favor. Estaba tomando un refresco, aprovechando que hoy tengo la tarde libre.

No necesitó insistirme, me senté sin mayores ceremonias mientras ella llamaba al camarero para que viniese a tomarme el pedido.

—Qué casualidad —afirmé estúpidamente—. He venido a acompañar a la iglesia a mi madre y allí nos hemos encontrado con su señora tía.

—Perdón, pero ¿qué tal si nos empezamos a tutear? —apuntó Matilde con un gesto pícaro—. Somos lo suficientemente jóvenes para andar con menos rigideces, ¿no cree?

—Por mí, encantada —acepté de inmediato, con una asombrosa alegría en mi interior ante el ofrecimiento—, Matilde —concluí, saboreando todas y cada una de las sílabas de su nombre.

—Así me gusta, Almudena. Es un placer tener compañía en un entorno tan agradable.

Ese mismo día nos pusimos a hablar con una naturalidad desconocida. Y cuánto hablamos, aunque nuestra cortesía, y timidez en mi caso, nos hiciese movernos por temas poco comprometedores, como aficiones o anécdotas inocentes. Para mi absoluta maravilla, Matilde era periodista del Heraldo de Madrid, un puesto que a mí me parecía dotado de un exotismo propio de las historias de piratas de los mares del sur; aunque, según ella confesaba, no dejaba de ser una chica de los recados entre secciones con unas cuantas atribuciones en asuntos que a nadie de la redacción interesaban, como eventos culturales o apuntes sobre protagonistas de alguna noticia curiosa, pues las verdaderas personalidades eran responsabilidad de periodistas más veteranos. Me explicó que en su redacción había profesionales que, en sí, merecerían ellos solos una novela sobre sus andanzas, con todos sus paseos y tratos con los bajos fondos de la ciudad y demás ralea al margen de la ley, algo que a ella le había quedado directamente vedado por su condición de señorita. En todo caso, estaba muy orgullosa de su labor, especialmente ese día, que había conseguido colar una reseña sobre una conferencia de Ortega y Gasset de muy buena acogida.

Yo le hablé de mi amor por la enseñanza y de las clases que daba en mi casa a los niños de algunas amistades, aunque por supuesto me abstuve de contarle los motivos que me habían llevado a ello. También le hablé, puede que con un deje de nostalgia, de mi ilusionante época en la Normal1, cuando saqué el título, y ella me aseguró que admiraba a las maestras, pues, según su opinión, eran la primera línea en el combate contra la ignorancia. Y eso de verme como luchadora en esa batalla me llenó de orgullo, sobre todo porque presentía que lo había dicho con total sinceridad y no solo por ser amable conmigo.

—Por Dios, si es tardísimo —exclamó divertida al cabo de un buen rato, al comprobar la hora en su reloj.

—Ay, y yo que ni siquiera avisé a mi madre de que salía a dar una vuelta. Tengo que volver zumbando o va a pensar cualquier cosa —dije frustrada, pues de lindo gusto habría seguido allí un buen rato más.

Regresamos juntas a la iglesia, aprovechando esos últimos minutos de conversación, y entonces, antes de entrar, ella me sugirió quedar de nuevo, pues mi compañía le había resultado muy agradable, y siempre era bueno que dos mujeres de aficiones similares departiesen como habíamos hecho nosotras esa tarde. Por supuesto, acepté encantada, emplazándola a mi habitual paseo vespertino del sábado por el Retiro, al que se apuntó de inmediato.

Mamá me esperaba con su aterrador mohín de decepción.

—Perdona, mamá, no me di cuenta de que era tan tarde —me disculpé cabizbaja, y ella me cogió del brazo y me azuzó para que regresásemos a casa lo antes posible.

—Desde luego, para un día que me acompañas y me tienes que dejar plantada —rezongó—, ya creía que tendría que llamar a los municipales para que te fuesen a buscar.

—No es justo, mamá —protesté ofendida—, Amadora y tú no me necesitabais para nada, así que salí un momento a estirar las piernas.

—¿Casi dos horas?

—Bueno, es que me entretuve charlando con la sobrina de tu amiga y se me pasó el tiempo —me justifiqué de mala gana. Pésima decisión, si atendía a la mirada de espanto que me lanzó mi madre.

—Lo que nos faltaba, entretenerte con semejante descarada —bufó molesta—. Es una muchacha que ni se molesta en acompañar a su pobre tía a la iglesia y encima va y te retiene todo ese rato. Así la pobre Amadora pasa esos sofocos al referirse a ella, desventurada mujer.

Ante esas palabras, pensé indignada que esa Amadora era una perfecta desagradecida, que no sabía valorar el importante esfuerzo que estaba haciendo su sobrina para acompañarla en unas actividades que a ella directamente ni le iban ni le venían, pero preferí no comentar nada. En su lugar, empecé a tirar del brazo de mi madre como si fuese la correa de un perro para conducirla hasta el puesto de prensa más cercano. Allí conseguí comprar el último ejemplar que quedaba del Heraldo, cosa que la sublevó todavía más.

—¿Y para qué compras ese periódico, si tu padre solo lee el ABC?

—La sobrina de Amadora escribe aquí, y tengo curiosidad por leerla, no conozco a nadie que publique en prensa.

—Otra que tal, ya me dirás qué hace esa chica en un puesto de hombres, corriendo de un lado para otro. Pobre Amadora, pobre Amadora.

Regresamos a casa entre otra sarta de quejas y lamentos varios y rápidamente me metí en mi habitación para leer la reseña. Tal y como había dicho su autora, estaba arrinconada entre otras noticias de tipo social y cultural. Firmada como «M. Bernárdez», desarrollaba de manera sucinta y elegante los diferentes temas abordados en la charla por el pensador, añadiendo al final una acertada reflexión sobre los mismos. Concluí que mi nueva amiga (así la consideraba ya) escribía muy bien, y que debía decírselo en nuestro encuentro del sábado, que ya esperaba con la ilusión con la que de niña aguardaba el día de mi cumpleaños y su cohorte de regalos y celebración.

Como buena hija, hice un rápido escrutinio por la casa para ver si alguien más quería leer ese diario y, ante la negativa general, lo llevé de nuevo a mi habitación, donde recorté con cuidado el artículo y lo guardé en mi caja nacarada de recuerdos. Por esas fechas, estaba prácticamente vacía tras los sucesos de dos años antes. Consideré entonces que no había mejor objeto con que volverlo a llenar que ese trozo de papel repleto de palabras tan bien redactadas.

Por fin, llegó ese sábado, y yo salí corriendo de casa a mi encuentro, sobre el cual, por supuesto, me abstuve de comentar nada con mi madre, pues tenía meridianamente claro que ella no vería con buenos ojos mi amistad con Matilde. Por el contrario, dejé que se formase la idea de que iba a reunirme con mis viejas amigas del colegio, Regina y Hortensia, ya casadas y con hijos, con las que todavía me veía muy de tarde en tarde también por el Retiro, aunque ellas acostumbrasen a moverse con sus criaturas por una zona muy alejada de la que yo había marcado como punto de encuentro con la sobrina de Amadora. En concreto, frente a la fuente del Ángel Caído, un sitio por el que sabía que nunca se moverían por el temor que esa estatua inspiraba en sus pequeños.

No tuve que esperar, Matilde apareció casi al mismo tiempo que yo, alabando nuestra sincronización. Se reveló como una buena andariega que disfrutaba caminando a paso vivo, como a mí me gustaba, mientras desgranaba su siempre interesante charla.

Así estuvimos unas cuantas semanas con nuestros encuentros sabatinos en el parque, lloviese o hiciese frío, hasta que llegaron las fiestas de Navidad y Matilde se fue a casa de su familia, en un pueblo de la provincia de Guadalajara. Por lo que me había contado, ella se había venido a Madrid a estudiar Filosofía y Letras (cosa que había acrecentado un poco más mi admiración hacia ella) e inmediatamente se había quedado a trabajar en el periódico. Vivía en una residencia de señoritas «muy aburrida», según sus palabras, cercana a la nueva plaza de toros, y yo había conseguido a duras penas contener la curiosidad por preguntarle cómo era que no estaba viviendo con su tía. Por mi parte, en ese último encuentro antes de las fiestas, yo había llegado a hablarle sin grandes detalles de lo sucedido con Camilo dos años atrás; y, con todo, fue una extraña liberación, aunque en mis pensamientos más pesimistas había supuesto el oprobio de reconocer mi ingenuidad ante una persona que parecía el ejemplo brillante de todo lo contrario a lo que en realidad sí era.

—Llevábamos más de cinco años de novios, decidiendo fecha y lugar para la boda, y ahora ahí lo tienes, en sabe Dios qué penal de la Península, cumpliendo su condena por estafar, además de a otras incautas, a mí.

—Menudo miserable —había exclamado ella, indignada.

—Me cogió unas cuantas joyas de oro, dijo que para pignorarlas, a causa de una deuda repentina en sus negocios que debía resolver de esa manera si queríamos llegar a celebrar la boda antes de un año —continué, con el desapego de quien cuenta la anécdota de una conocida—. El caso es que yo me olía que algo no estaba muy claro —ahí mentía a mi amiga: yo tenía clarísimo que aquello era un timo, pero ni entonces ni en ese momento quería clasificarlo de esa manera, seguía resultando demasiado humillante—, pero, como una tonta, se las di.

—No fuiste una tonta en absoluto, era lo que faltaba —protestó—. Faltó a tu confianza como el miserable que era y se aprovechó de tu buena fe. Si en una pareja no puede haber esa confianza, apaga y vámonos, pero en absoluto se te puede echar a ti la culpa de nada. Solo faltaba.

—Eres muy amable, de verdad —agradecí yo, y ambas quedamos en un silencio acogedor mientras nos encaminábamos a la salida del parque. Momentos así se habían convertido en las perlas más preciosas de mi ánimo, que atesoraba para luego repasar con deleite por las noches. Ese día, además, tendrían el valor añadido de la espera hasta un nuevo encuentro semanas después.

—En fin… —mascullé al llegar al punto donde solíamos separarnos—, quería que te llevases de recuerdo…

—Te he cogido un pequeño recuerdo… —dijo ella solapando mis palabras, y ambas reímos al vernos a la vez con sendos paquetes para entregar.

—Bueno, que me apetecía dejarte un recuerdo sencillo, ya me comentarás qué te parece —concluyó entregándomelo.

Rasgué el papel con unos nervios bastante visibles y descubrí un libro de poesías de sor Juana Inés de la Cruz.

—Era una monja y poetisa mexicana del Siglo de Oro —explicó Matilde entusiasmada—. Y toda una defensora de los derechos de las mujeres, incluso algunos expertos en su obra señalan que sus versos están dirigidos a una mujer —susurró, como si me estuviese desvelando un secreto inconfesable, y yo noté cómo el rubor cubría mis mejillas—. Creo que te puede gustar.

—Seguro que sí. Me gusta la poesía del Siglo de Oro —afirmé, un tanto cohibida. A su lado, mi regalo resultaba hasta melifluo, y tuve el impulso de esconderlo y salir a la carrera en busca de algo que le hiciese honor como se merecía; pero ya no tenía remedio, así que se lo tendí y ella lo abrió ilusionada.

—Son unos pañuelos preciosos, me encantan —dijo, acariciando los bordados delicadamente con lo que parecía agradecimiento franco, pero no pude dejar de temer que se trataba de mera cortesía.

—No sabía qué te podía gustar —me disculpé.

—Me encantan, de verdad. Muchas gracias.

Se acercaba el tranvía que ella debía coger, así que teníamos que despedirnos. Iba a darle los dos besos en las mejillas de rigor, pero, para mi sorpresa, ella me dio un fuerte abrazo que me provocó un extraño vértigo y me emocionó a partes iguales.

—Te echaré de menos —me dijo al oído—. A mi regreso, después de Reyes, quiero contarte algo, si te parece bien.

—Pues claro que sí, somos amigas, puedes contarme lo que quieras —la animé yo, y ella estrechó más su abrazo.

El tranvía paró a nuestro lado. Ella subió de un ágil salto y se despidió agitando la mano antes de entrar.

Volví a casa con un batiburrillo de sensaciones entre las que ninguna llegaba a destacar, ni siquiera la nostalgia por saber que no me podría reunir con ella en bastantes días. Me encontré a mi madre colocando maravillada un precioso centro de mesa navideño.

—Caramba, qué cosa más bonita, ¿dónde lo has comprado?

—Ha sido un regalo de la sobrina de Amadora, que le hizo uno a ella y luego otro que me mandó como regalo navideño.

—Pues menudo detalle —exclamé, con mi admiración hacia Matilde elevada hasta la luna.

—Hay que reconocer que es una joven amable, aunque no me acaben de convencer algunas cosas de ella —aceptó—. Tenemos que invitarla a merendar algún día.

—Por supuesto que sí, mamá. Cuando tú quieras.

Esa noche me acosté recreándome en la presión del abrazo de mi amiga, un gesto de cariño que en esa ocasión parecía tener para mí una relevancia extraña que me inquietaba, pero que, también, me complacía de una manera desconocida. Noté que mi mano quería acariciar partes de mi cuerpo con las que nunca antes me había atrevido y, asustada, la metí bajo la almohada como si así pudiese amarrarla.

____________

1. Antiguas escuelas de Magisterio.

3

Celebré la entrada de 1924 con la incomodidad de todos los años por los abusos con el champán de mi padre (por otro lado, el único día en que se pasaba con las copas), que, como era habitual, lo puso en su versión más melodramática, convirtiéndome, como también era habitual en los últimos tiempos, en el blanco de sus comentarios dolientes.

—Ay, mi querida hija, ¿quién va a cuidar de ti cuando ya no estemos? —farfullaba entrecortadamente—. Aquel malnacido de Camilo te engañó con su palabra de matrimonio, y menos mal que no hubo deshonra, gracias a Dios, pero ahora eres una mujer soltera a la que se le ha pasado el tren —la metáfora ferroviaria era de sus preferidas para referirse a mi situación— y serás una mujer soltera, y no nos podrás dar un nieto. Todo es una desgracia.

—Venga, papá, no pasa nada. Saldré adelante, no tienes de qué preocuparte —lo consolé con una voz más propia de una madre mientras ayudaba a llevarlo a su habitación.

Y es que, al contrario que en ocasiones anteriores, sus palabras no me habían mortificado en absoluto, tan solo me habían resultado soporíferas, como cualquier otra ocurrencia insufrible del pesado de la mesa que se pasó con la bebida. Y cómo decirle que, por primera vez en todo ese tiempo, comprendía que lo sucedido con mi antiguo novio había sido una verdadera bendición del cielo, y que daba una y mil veces por bueno el hecho de que se hubiese llevado mi juego de colgantes y pendientes de oro, por muchas pesetas que valiesen, si con ello me había garantizado su huida definitiva. De hecho, creo que le habría regalado todas las joyas de la casa si hubiese sospechado la enorme paz mental que me llegaría, al cabo de los años, gracias a su fuga improvisada.

Lo único cierto era que yo nunca había querido a Camilo; ni siquiera me había ilusionado en los primeros tiempos de flirteo y conquista, como sí que veía que les había ocurrido a mis amistades con sus respectivas parejas. Había empezado a salir con él y nos habíamos hecho novios porque era lo que tocaba y resultaba ser el hombre soltero que se prestaba a ello. Yo ya pasaba sobradamente de los veinticinco años y por todas partes sonaban las alarmas del riesgo de que acabase para vestir santos. Al fin y al cabo, todas mis amigas se habían casado y ya iban por el segundo o tercer hijo, y las que no, simplemente se habían metido monjas. Con el tiempo, llegué a comprender que él tampoco tenía el menor interés en mi persona y que había establecido relaciones conmigo tan solo por las posibilidades que yo ofrecía, como hija de un alto funcionario del Gobierno, para acceder a otras casas y, sobre todo, a otras fortunas, pues los negocios que gestionaba se habían demostrado mediocres, cuando no ruinosos, y precisaba desesperadamente esa pátina de honorabilidad para culminar su plan más audaz.

Así, mi novio se había limitado a desarrollar su estafa con las ofertas de bonos de la industria armamentística americana, que permitiría hacerse de oro a una serie de compradores selectos. Siempre los ofrecería, según sus palabras, «solo a personas de confianza de la familia de mi amada prometida», como producto exclusivo que eran y de un gran rendimiento. Mientras tanto, decenas de paseos por la calle y los parques, siempre a la vista de todo el mundo, y ni una simple demostración de cariño, tan solo algún beso de recordatorio de nuestra condición de pareja formal. Mamá y papá estaban encantados con el rigor y el comportamiento de su futuro yerno. Yo, simplemente, a veces quería gritar, porque sabía que ese camino solo me llevaba a la boca del lobo, pero una señorita nunca hace eso.

Al final, el castillo de naipes se derrumbó y el escándalo fue monumental. Gracias a Dios papá no quedó en entredicho, pues, pese a toda su confianza ciega, se había abstenido de usar su puesto alguna vez para apoyarlo en sus tejemanejes.

Lo cierto fue que su futuro yerno había estafado a muchas de nuestras amistades con unos bonos sin ningún valor; ni siquiera el del papel en el que estaban impresos, pues el miserable hasta se había limitado a dejar a deber el encargo en una linotipia. Con todo, no nos supuso un alto precio, por cuanto la mayoría de nuestros conocidos se mostraron extremadamente comprensivos con el engaño que nuestra familia había sufrido y descargaron toda su compasión en mí, la inocente joven a la que aquel sinvergüenza había engañado vilmente.

Al cabo de un tiempo, debía reconocer que yo había adoptado de inmediato ese rol supuesto, por cuanto entendí que era lo mejor para los míos de cara al resto del mundo; y que esa tristeza que todos me suponían era, en definitiva, la ansiedad por impostar un estado que no me correspondía en absoluto, pero que, en definitiva, estaba acabando también con mis nervios. Al cabo de esos veinticinco o veintiséis meses, podía concluir que gracias a una amistad tan generosa como la de Matilde, había abierto los ojos por fin, y era algo por lo que debería estarle eternamente agradecida.

Estaba deseando que volviese para explicárselo más detalladamente y, sobre todo, para advertirla: todavía tenía la energía de la juventud, y por nada del mundo debía carbonizarla con cualquier indeseable, como me había pasado a mí. Era quizás el mejor regalo que una amiga más veterana (o sea, vieja), como yo, podía ofrecerle, pues lo que ya tenía muy claro era que Matilde era la mejor amiga que podría tener nunca.