9,99 €

Mehr erfahren.

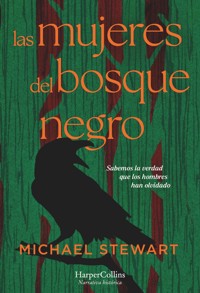

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

LA ÚLTIMA LOBA DE INGLATERRA QUIERE CAZAR. AGOTADA, HAMBRIENTA Y SOLA, TEME POR LA VIDA DE LA CAMADA QUE ALBERGA EN SU VIENTRE, Y HUYE DE LOS HOMBRES QUE PRETENDEN ANIQUILARLA. Yorkshire, 1649. Desde que huyeron de Irlanda, Caragh y su familia han ocultado su verdadera identidad a fin de emprender una nueva vida en Inglaterra. Pero, cuando sus padres son brutalmente asesinados a manos de un protestante que quiere acabar con los católicos de la zona, Caragh se ve obligada a huir de nuevo. Pone rumbo al este y llega a un bosque donde conoce a un aquelarre de mujeres que llevan el pelo suelto y rehúsan seguir las normas de los hombres. Rodeada por fin de personas que la aceptan, Caragh desconoce que las mujeres del bosque negro son víctimas de una persecución muy distinta y de que sus días allí están contados. «Una auténtica danza macabra, diabólica y apasionante». ESSIE FOX «Visceral, imprevisible, adictiva… Las mujeres del bosque negro pide a gritos ser devorada». STACEY HALLS «Bellamente revulsiva e intensa». WILL SELF «Una de las mejores novelas que he leído en años». DAVID PEACE «Oscura, divertida y perversa». A. L. KENNEDY «Sombría, pero maravillosa». ALAN BENNETT «Compleja y desgarradora». A. G. SLATTER «Juguetona, imaginativa y, en ocasiones, devastadora». NICK CUTTER

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

Las mujeres del bosque negro

Título original: Black Wood Women

© Michael Stewart 2024

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK

© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Diseño de cubierta: Caroline Lakeman para HQ

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 9788419809698

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Dedicatoria

Mapa

Inglaterra 1649

Primera parte. La última loba

Luna roja de lobo

Miedo, hambre y miseria

La balada de la manzana podrida

Enemigos de Dios

Las calladas

La tierra del surco de las ruedas

Un niño reservado

Por valles tenebrosos

La madera de la que está hecha la cruz

Ojos negros como el cañón de una pistola

Los restos de una marta

Tan oscuro como las manos de un curtidor

Nata en lugar de leche

Lenguas de lobo

Extrañas criaturas

Segunda parte. La hora del lobo

El hombre de Gotemburgo

Un festín con carne de venado

Las sobras de un milano

Cabellos como lombrices que se retuercen

Una gata negra llamada Jill

Todo lo que se arrastra

La maldición de una bruja

Otra noche en la casa de locos

Las pócimas y los maleficios de las brujas

Las mandíbulas del cepo

Bebiendo de la jarra de whisky

En tierra de nadie

El lobato desaparecido

Los ojos de Alice

Agradecimientos

Bibliografía

Dedicatoria

A Claire O’Callaghan

Mapa

Inglaterra 1649

1649 fue un año crucial en la historia inglesa e irlandesa. El 4 de enero, el rey Carlos I fue acusado de traición a la patria por anteponer sus intereses personales al bien de Inglaterra. El 27 de ese mismo mes, fue declarado culpable y decapitado tres días más tarde frente a Banqueting House, en el palacio de Whitehall. Se constituyó entonces un gobierno republicano. En marzo, se abolió la Casa de los Lores y, en mayo, el Parlamento remanente aprobó una ley que declaraba a Inglaterra una Commonwealth. Con un renovado sentido del poder, Oliver Cromwell invadió Irlanda en agosto y así comenzó su conquista. Llegado septiembre, Cromwell había ejecutado a los últimos 2550 defensores católicos irlandeses originales y a su líder. A finales de aquel año, Cromwell regresó de Irlanda habiendo asesinado a más de cincuenta mil hombres, mujeres y niños inocentes, además de deportado a muchos más, que fueron enviados como esclavos a las Indias Occidentales. Inglaterra quedó dividida en dos, con los monárquicos a un lado y los parlamentarios al otro. Esta división dio pie al núcleo de nuestra identidad: los padres se enfrentaban a los hijos, las hijas se enfrentaban a las madres, abriendo fuego unos contra otros.

En medio de tanto caos y calamidad, aumentaron los grupos radicales y disidentes: los Levellers, los Diggers, los Ranters, los Fifth Monarchists, los Quakers…[1] Todos ellos proponían nuevas formas de replantear la sociedad. Los miembros de la Familia del Amor creían que el Cielo y el Infierno se encontrarían en la Tierra. Se atacó a la Iglesia establecida: altares profanados, pasamanos arrancados, estatuas destrozadas, cruces rotas. Determinadas zonas de Inglaterra se encontraban en un estado de caos, sin ningún dominio real del poder. Durante esa época, se revirtió y cuestionó severamente el statu quo. Se desafiaron los antiguos valores y creencias. El viejo mundo se estaba «consumiendo como el pergamino en un incendio».[2] Cualquier cosa parecía posible, no había ninguna certeza, y las viejas costumbres se hallaban cuestionadas. Durante este caos, mujeres inocentes fueron acusadas de brujería, perseguidas y ahorcadas.

La región más anárquica de todas era North Country, el rincón más oscuro del país, donde merodeaban miles de proscritos: personas que no rendían cuentas a nadie. En particular, las ciénagas de Yorkshire, habitadas por los nómadas de los pantanos, que se valían por sí mismos en ausencia de leyes que aplicar.

1649 fue, además, un año de cosechas desastrosas: el precio de los alimentos subió considerablemente y los salarios cayeron en picado. La gente debía escoger entre tener comida o techo. Algunos morían de hambre. Prosperaron el pillaje y las fechorías. Muchos salían impunes de un asesinato. La población temía viajar debido a la amenaza de los atracadores. Los ricos vivían aterrorizados en sus casas. El sirviente se rebelaba contra su amo, el inquilino contra su señor, y el comprador contra el vendedor.

Pero este libro no cuenta esa historia. Este libro trata de la última loba de Inglaterra: de los hombres que pusieron precio a su cabeza y de las mujeres que trataron de salvarla.

[1] «Niveladores», «cavadores», «criticones», «quintomonarquistas» y «cuáqueros» respectivamente. (Todas las notas son del traductor).

[2] Referencia a las palabras The times are running up like parchment on fire, de Gerrard Winstanley, reformador protestante inglés y activista político durante el protectorado de Oliver Cromwell.

Primera parte La última loba

«A la hechicera no dejarás que viva».

Éxodo 22, 18

Luna roja de lobo

Yorkshire, Inglaterra, 1649

El sol va retirándose de la hondonada de Lowe Dene. Las hojas han caído al suelo y alfombran el bosque con su manto dorado y cobrizo. A través de estos bosques avanza una loba, sigilosa como un gato. Sus pasos son lentos y silenciosos. Se detiene a olfatear el rastro de un ciervo. Intenso. Almizcleño. Fresco. Tendrá quizá una hora. El olor le da hambre. Nota los jugos brotar de las glándulas de detrás de los dientes con tal fuerza que le duele. Traga saliva y le ruge el estómago. Está buscando a su pareja; a cualquier otro lobo, en realidad. Hace varios días que no ve a su pareja. Y, antes de eso, cuando estaban juntos, no veían a ninguno de los suyos desde hacía varias estaciones más. No puede creerse que la haya abandonado. Debe de estar en alguna parte. Lo encontrará. Su vientre acoge el comienzo de la vida. La vida que han creado juntos. Aún no tienen tiempo suficiente para empezar a moverse en su tripa, pero los siente crecer en su interior. Seguirá buscando a su compañero. No sabe que ha muerto. Ya solo quedan ella y sus cachorros nonatos. Es la última loba de Inglaterra.

Tiene tres años. La piel de su cadera derecha luce una cicatriz causada por los colmillos de un jabalí. Antes de que su manada y ella lograran reducir a la bestia, esta le mordió con fuerza la carne. Hoy no ha comido, tampoco ayer. Debería parar a descansar un poco, pero ha de continuar. Ha de cazar. Ha de alimentarse. Solo entonces dormirá. Después retomará la búsqueda de su compañero. Su última comida, un conejo raquítico, fue asquerosa y patética. Más hueso que carne. Entregó su vida sin gran resistencia, pero supuso un desayuno amargo. Ella se lo comió todo, sorbió la bilis y la sangre caliente, masticó la carne, las entrañas, los nervios y el pelaje, hizo trizas los huesos entre sus muelas traseras. Lo único que dejó fue la cabeza, perfectamente intacta. Ni un rasguño. Alcanza a oler a las garcillas y a las chochaperdices, a los tejones y a las martas. Alcanza a oler los avellanos y los olmos, y a lo lejos, la peste de las minas de carbón, donde sabe que no debe ir, pues allí se encuentran los hombres. Hombres con cepos, cuchillos, arcos y perdigones.

Cazar en soledad reduce sus probabilidades de atrapar presas de gran tamaño, de modo que ha de conformarse con conejos, martas y liebres. Los ciervos, los jabalíes e incluso las ovejas no son más que un recuerdo lejano. Aúlla sentada sobre sus patas traseras. Una única nota aguda que se eleva hacia el cielo. Lo hace de forma periódica, rompiendo el silencio. Sabe que su aullido no despertará a la manada, aunque confía en que al menos llegue a oídos de su pareja. Había visto mermar a su manada, retrocediendo hacia el interior del bosque, lejos del mundo de los hombres. Hombres que habían perseguido y asesinado a su madre. A veces, cuando aúlla, lo hace solo para romper la soledad que parece habérsele filtrado hasta la médula. Al oír su propia voz lastimera, las rocas le devuelven el eco, y ella imagina que se trata de la voz de otro.

Prosigue su camino, adentrándose en el bosque. Olfatea los helechos y la hierba. Se agacha para mear junto a un sargatillo. Está famélica. Los pinchazos que siente en la tripa son constantes. La apuñalan y muerden. Como si el hambre que lleva dentro estuviera tratando de abrirse paso a zarpazos. Tiene que comer, pero se siente débil. Y con su debilidad se reduce su capacidad de cazar. Al principio, el hambre aguzaba sus sentidos —el sentido del olfato y la agudeza visual—, pero ahora se los nubla. Va más despacio, está menos alerta. Si pudiera encontrar algo de carne. Los restos de la presa de un halcón. Las sobras de la cena de un zorro. Incluso una rata.

Emerge a un claro del bosque, donde el sol asoma por encima de un oscuro peñasco. Distingue un cuervo posado en la rama de una haya. Se detiene y observa al pájaro. Agradece la compañía de los cuervos. En ocasiones, los cuervos la siguen para alimentarse de sus sobras. Pero a veces también la conducen hasta una presa. La invitan a que coma ella primero, para que pueda abrirles el cadáver. A veces solo quieren jugar. Ella no está de humor para juegos. Confía en que el cuervo lo note. El pájaro vuela de la rama hacia el suelo, hasta quedar posado a pocos metros de distancia, grande y orgulloso. Sus suaves plumas iridiscentes resplandecen bajo el sol con tonos negros, azules y verdes. Agacha y ladea la cabeza, se queda mirándola antes de volver a alzar el vuelo y posarse en una rama más baja. Abre su enorme pico y grazna; un sonido rasgado y grave. Apunta con el pico hacia el este y sale volando otra vez. La está guiando. Así que ella lo sigue hasta un barranco, una pronunciada pendiente que conduce a un arroyo, más allá de unas rocas escarpadas y de matojos de aliagas; entonces, el cuervo planea sobre un cuerpo antes de posarse en un árbol cercano. El pájaro la contempla desde su atalaya, una rama ancha, pidiéndole que se ponga a trabajar.

Se trata de una oveja que se ha despeñado desde lo alto de un promontorio rocoso. Se ha roto las patas y la caja torácica. Está casi muerta. Ella olfatea el vellón para descubrir si la oveja está enferma. Huele a limpio. Abre el hocico y le clava las mandíbulas en el cuello al animal. Este se estremece, pero ella aprieta con más fuerza, sujetándolo. Siente su calor y el pulso de sus venas en la boca. Muerde con más fuerza, saborea el gusto férreo de la sangre. El animal renuncia a luchar y ella siente cómo se relaja. Sus dientes atraviesan la carne y los tendones. Desgarra el músculo de la carne y sorbe los jugos del interior. La sangre le gotea por la barbilla y resbala por su pecho tiñendo su pelaje de rojo. La carne está tibia; la sangre, caliente. La necesidad de comer y darse un festín es tan fuerte que se olvida de todo lo demás y de cualquier sensación de peligro. Ahora mismo, lo único que existe en el mundo son ella y la carne de esta oveja. Mastica y traga hasta quedar saciada.

El cuervo permanece posado allí cerca, esperando su turno. Grazna para llamar a su compañero. Y la llamada la saca de su ensoñación. Se relame los labios y se escabulle hasta la sombra de un sicomoro. Observa mientras el cuervo, acompañado de otro, desciende volando y se abalanza sobre sus sobras. El compañero del cuervo baila encima del cadáver. Tienen más que suficiente, van picoteando y engullendo pizcas de carne y bocados de nervio. A estas aves les debe la vida. Es ahora cuando, tendida allí al lado, relamiéndose, con el estómago lleno y el hambre sustituida por la satisfacción, se da cuenta de lo cerca que ha estado de la muerte. Se lame la sangre de las patas.

Miedo, hambre y miseria

Mar de Irlanda, 1642

Viajábamos por el mar de Irlanda a bordo de una embarcación abierta que crujía y chirriaba. Era una travesía que nadie debería tener que hacer. El mar estaba picado y el viento arrancaba copetes blancos de las olas. Me quedé contemplando aquel terrible abismo y me pregunté qué monstruos de afilados colmillos acecharían bajo su superficie. El océano bramaba y yo vomitaba por la borda, vomitaba terriblemente, vaciando todo lo que tenía dentro hacia las oscuras profundidades. Pero seguía teniendo arcadas, hasta el punto de pensar que iba a acabar por salírseme el estómago por la boca. Me atenazaba el miedo. En mitad de aquella purga inmisericorde, fui consciente de las voces que se alzaban sobre los chillidos alborotados de las gaviotas y el bramido incesante del viento marino. Sabía que había cierto enfrentamiento entre mis padres, pero era demasiado joven para entender el motivo de la hostilidad.

Mamá estaba diciéndole a papá que había sido un error abandonar Irlanda y acudir a tierra enemiga. Papá decía que no les quedaba otra opción. El hombre que los perseguía no se detendría hasta encontrarlos, y ni en un millón de años se le pasaría por la cabeza que hubieran sido tan temerarios como para huir a Inglaterra. Para vivir entre asesinos. «Vamos de mal en peor», fue la respuesta de mi madre. Según parecía, el asunto se había ido de las manos. Los odios enterrados largo tiempo atrás se habían reavivado, y papá había hecho una cosa terrible. Discutían sobre un individuo llamado Phelim. Mamá decía que era un hombre viperino que buscaba sangre. Papá le gritaba que esas cosas que se decían sobre aquel hombre no eran ciertas. Mientras gritaba, las olas embistieron la embarcación y esta se balanceó con violencia. Traté de disimular el agónico terror que me invadió las venas. Era como si el mar y mi familia formaran parte de un mismo peligro.

—Por amor de Dios, ¿por qué no buscaste una embarcación con los laterales más altos, hombre?

—Verás, mi amor, por si lo has olvidado, te recuerdo que no es que tuviéramos dónde elegir.

—Si casi estamos en el agua. Me siento como una rana.

Mamá estaba intentando restarle importancia, pero alcancé a ver la ansiedad en su mirada. Habíamos viajado durante días por parajes helados para llegar al mar, durmiendo bajo la misma manta en cualquier refugio que pudiéramos hallar, comiendo lo que hurtábamos por el camino, arrebatándoles los nabos a las ovejas y el heno a los caballos. El terreno era pedregoso y el cielo estaba neblinoso. El grueso manto de la niebla lechosa nos ocultaba de nuestros enemigos, nos protegía del daño. Dormíamos en camas destinadas al ganado, nos despertábamos antes del alba para volver a ponernos en marcha, rumbo al este, donde la tierra se une con el mar. Encontrábamos huesos desechados y sorbíamos hasta el tuétano. Estábamos macilentos y consumidos tras varios días de inanición. Pero papá tenía un plan: el hombre que estaba en deuda con él poseía tierras al otro lado de esta vasta masa de agua. Si lográbamos llegar al otro lado y localizar a la familia del hombre, ellos saldarían su deuda y podríamos así volver a empezar. Nos desharíamos de nuestro acento y adoptaríamos nombres ingleses. Ya no tendría que responder al nombre de Caragh. En su lugar, me haría pasar por una tal Kate. Urdiríamos una historia que explicara nuestro pasado y saciara la curiosidad de quienes nos rodearan. Lo único importante era que permaneciéramos juntos: mamá, papá y yo.

A medida que las olas batían contra la embarcación, salpicando hasta irrumpir en la cubierta, lacerándonos como cuchillas, mamá y yo buscamos cobijo bajo las mantas y lonas, mientras papá trataba de mantener derecha la quilla. Mamá me besaba la cabeza diciendo: «Todo irá bien, mi niña, todo irá bien». Nos aferramos al lateral, temiendo que la barca fuese a volcar, abocándonos a una muerte sin remedio en el frío océano. Papá nos cantaba canciones y nos narraba anécdotas de su infancia. Nos contó que había corrido más rápido que Angus a lo largo de tres campos enteros y había comido más manzanas que Brennan el Gordinflón. Desde luego que podía cruzar nadando este ancho mar de un extremo al otro de una tacada, claro que sí. Ni siquiera necesitaba una embarcación. No teníamos nada que temer. Tenía clarísimo hacia dónde ir, desde luego que sí. Contaba con el sol y las estrellas como guía. Había pescado en aguas peores que estas y gobernado un barco mucho menos apto para navegar. Era un buen remero y un experimentado marinero. No debíamos preocuparnos. Dios estaba de nuestro lado, sin duda. Estábamos dejando atrás los problemas y seguro encontraríamos algún lugar al norte del país donde la gente nos dejara en paz.

«Dicen que torturamos a mujeres y ahogamos a niños, pero es una tontería. Los asesinos son ellos. Mis palabras son ciertas, así que ayúdame, Dios». Y, al decir aquello, mi padre miró hacia el cielo para dirigirse a su creador, rogándole justicia para nosotros y para nuestro pueblo. Se quedó callado durante un rato, pero yo me daba cuenta de que seguía agitado. Llevaba semanas despotricando de vez en cuando. Pasaban horas de silencio y entonces empezaba otra vez. «Las cosas que dijo sobre nosotros ese mentiroso, hay que ver, que la muerte era el mínimo de los castigos que merecíamos. Que nuestra crueldad sin sentido no podía saciarse. Mira quién fue a hablar. Lo que ese desgraciado le hizo a nuestro pueblo…». Mi madre toleraba aquello durante un tiempo y luego intervenía: «¿Quieres controlarte delante de la chiquilla? ¿No te parece que ya tiene bastante disgusto encima como para que tú contribuyas a su nerviosismo? Y ese lenguaje… ¿Es que buscas la condenación eterna? De ahí no puede salir nada bueno. Así que muérdete la lengua. Limítate a llevarnos de una pieza hasta el otro extremo de este condenado mar, Conall O’Fealin, eso es lo único que te pido».

Tras concluir mi madre sus recriminaciones, oí el restallar de un trueno y los bajos nubarrones negros se abrieron sobre nuestras cabezas. Del cielo empezó a caer una lluvia dura como el plomo. La sentía salpicar sobre mi frente y resbalar por mi nariz. Cada gota era como un témpano de hielo. La lluvia me caló la capa y se filtró hasta la manta, y mamá nos tapó la cabeza con la lona, dejando a papá a merced de los elementos. La lluvia salpicaba sobre la lona. Daba la impresión de que estuvieran bombardeándonos con piedras. Oí a mamá murmurando avemarías y me sumé a ella mientras me tendía parte del rosario para que me aferrara a él. La embarcación se balanceó con violencia, primero hacia un lado, después hacia el otro. Oí maldecir a papá. Me aferré a mi madre, asiéndola de la cintura y hundiendo la cara en su chal.

No sé cómo, pero en algún momento debí de quedarme dormida en aquel estado de miedo, hambre y angustia, aunque se trató de un sueño superficial e insignificante, y me desperté sintiéndome peor que antes de dormir. Me dolían los huesos y la lengua se me pegaba al paladar. Me asomé desde debajo de la lona. Se atisbaba luz en el horizonte oriental, empezaba a despuntar el día, y la lluvia se había convertido en una leve llovizna marina. Mamá me preguntó cómo estaba y me acarició la cabeza. Papá remaba lo mejor que podía, pues el agua seguía aún bastante revuelta y la embarcación oscilaba arriba y abajo. Sin embargo, debí de acostumbrarme a ello, porque se me habían pasado las náuseas. Se me habían quedado la lengua áspera, la boca seca y las tripas vacías.

—El impresentable del conde y el lord ese de pacotilla han estafado a nuestro pueblo, les han robado sus hogares. No se detienen ante nada con tal de machacarnos y expulsarnos de nuestra tierra. ¿Qué alternativa teníamos?, me gustaría a mí saber. —Papá había empezado a despotricar de nuevo, aunque su voz sonaba baja y cansada esta vez. Mamá lo dejó hablar. Me estrechó la mano y me dio un cariñoso apretón—. En Santry, en Clontarf, en Bullock, en Carrickfergus. Todos con sus discursos grandilocuentes. Que Dios acabe con ellos por lo que han hecho.

Procedente del norte, se levantó un fuerte viento que hizo a papá perder el equilibrio. Cayó al suelo y se aferró al lateral de la embarcación, pero al hacerlo dejó escapar un remo. Trató de alcanzarlo, pero el remo se hundió.

—Santo Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? —Mamá estaba horrorizada y papá se asomó a la negrura del agua, tratando de discernir a dónde habría ido el remo. Sumergió un puño, pero lo sacó vacío. Mamá se santiguó y murmuró una oración—: Por favor, Dios, no permitas que muramos aquí.

Había empezado a llorar; era un llanto bajo y contenido. Trataba de disimular sus sollozos bajo el chal, pero me di cuenta de que se le llenaron los ojos de lágrimas, que después se derramaron y resbalaron por sus mejillas. Enseguida empecé a llorar yo también, emitiendo sonoros sollozos ahogados, berreando sin control. Mamá me estrechó entre sus brazos y juntas lloramos. El viento arreciaba cada vez con más fuerza, haciendo zozobrar la embarcación con sus envites hacia un lado y otro. Restalló otro trueno y la tormenta comenzó de nuevo, solo que con mayor virulencia esta vez; el viento nos arañaba y las gotas de lluvia nos cortaban la piel. Papá cogió un cabo, ató un extremo al agujero vacío del remo y anudó el otro extremo en torno a nosotros tres, asegurándolo con un doble nudo. Ahora los tres rezábamos y nos santiguábamos. Pero la lluvia y el viento no daban tregua.

La barca dio una vuelta completa, después otra, lanzándonos por los aires antes de volver a caer en su interior. Las olas rompían contra el casco y la embarcación fue llenándose de agua. Yo sentía la gelidez del agua calándome las botas y la ropa. Me hizo ahogar un grito. Me embistió el agua oceánica y tragué un poco por error, pero traté de escupirla toda antes de atragantarme. Me aferré a mamá con toda la fuerza que me quedaba mientras la barca se hundía. Acabamos entonces los tres en el agua, con la barca volcada, y nosotros aferrados a ella para salvar la vida. El frío me entumecía la piel y me robaba el aire. Apenas podía respirar. Papá gritaba: «¡No os soltéis, patalead con los pies!», y yo le obedecí, pero de poco sirvió; noté que se me iban entumeciendo las piernas. Íbamos a morir todos ahí, a medio camino entre el hogar que con tanta crueldad nos había tratado y el lugar donde pretendíamos empezar de nuevo. Era inútil. Sentía que mi cuerpo iba cediendo, rindiéndose a las indiferentes fuerzas de la naturaleza que nos rodeaban. Perdí toda sensación corporal, como si flotara sobre mi cuerpo, como un espíritu incorpóreo que dejaba atrás la carne. «Al menos los peces tendrán algo que comer», fue lo último que pensé, y todo se volvió negro.

Aunque pueda parecer un milagro, no morimos, y volví en mí quizá una o dos horas después de haber perdido el conocimiento. Seguíamos todos juntos, amarrados a la barca con la cuerda y cogidos a su armazón. Papá me tenía sujeta bajo uno de sus fuertes brazos, y mamá y él pataleaban. La tormenta había cesado, el cielo estaba cubierto de nubes de un pizarroso tono gris, y el mar más tranquilo de lo que jamás lo había visto. Yo temblaba con tal violencia que notaba cómo se me agitaban los huesos. Volví a perder el sentido. Al recuperar la consciencia por segunda vez, habíamos alcanzado la orilla y papá me llevaba a rastras. Habíamos abandonado la barca y mamá ayudaba a papá a arrastrarme por el agua somera en dirección a la arena de la orilla. Por algún motivo, la escena me parecía irreal, como si yo no estuviera allí, tendida bocarriba, mientras mi padre presionaba con fuerza contra mi pecho y después me ponía de costado para permitirme expulsar el agua salada por la boca. Sin saber cómo, seguía viva. Dios había respondido a nuestras plegarias. Nos había salvado. Cogí una bocanada de aire y mamá se dejó caer encima de mí y empezó a besarme y a llorar sin descanso. «Gracias a Dios, ¡gracias, Señor! Creí que la había perdido».

La balada de la manzana podrida

Yorkshire, Inglaterra, 21 de junio de 1649

Estábamos en el solsticio de verano y papá tenía un plan. Él siempre tenía un plan. Dicho plan implicaba vender su mejor cerda, y con el dinero comprar más gallinas, de las que ponían un huevo al día. Tendríamos más huevos de los que podíamos comer. Los que no nos comiéramos nosotros los venderíamos en el pueblo o los cambiaríamos por pan, leche, carne y queso. Así pasaríamos el invierno. Y, si las gallinas dejaban de poner, podríamos comérnoslas. Papá conocía a un hombre en otro pueblo que pagaría un buen precio por la cerda y a un granjero que nos llevaría hasta el pueblo. Aprovecharíamos para pasar el día fuera. Podríamos ir a la feria. Papá le compraría a mamá un vestido nuevo y a mí una muñeca. Yo acababa de cumplir trece años, ya era un poco mayor para juguetes, pero no dije nada. Nos invitaría a comer pastel y patatas. Se tomaría unas cervezas. Sonaba todo muy emocionante, aunque a mí me entristecía ver marchar a la cerda. Papá decía que nunca deberías ponerle nombre a un animal que tal vez acabes comiéndote, pero yo le había puesto un nombre en secreto: Caragh. Era como si así protegiera mi propio nombre, o más bien era la cerda la que lo protegía, y era yo quien le daba de comer.

Ahora, tanto mamá como papá me llamaban Kate, incluso en la intimidad de nuestro propio hogar, decían que así era menos peligroso. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Por lo general, no nos relacionábamos con nadie. A mamá no le gustaba que me juntara con los niños del pueblo, de forma que me alegraba poder pasar el día fuera. Se notaba que mamá estaba emocionada también. Iba canturreando una canción mientras recogía las cosas del desayuno. Yo la ayudé con las tareas mientras papá limpiaba a la cerda y la preparaba para la venta. Habían transcurrido siete años desde que llegáramos a orillas de este nuevo mundo. Al principio, fue terriblemente duro empezar de nuevo, en un país extranjero, pero habíamos logrado adaptarnos bastante bien. Ahora teníamos cada uno un nombre inglés y ocultábamos nuestro acento lo mejor que podíamos. Yo era la que con mayor facilidad se había acostumbrado al nuevo acento, y mamá me decía que parecía nativa. El acento de papá era pasable, aunque había una o dos palabras que no pronunciaba correctamente. A mamá, incluso después de siete años, seguía costándole colocar la lengua para pronunciar los sonidos ingleses y, en público, guardaba silencio, a fin de no delatarnos. Sin embargo, en casa podíamos ser nosotros mismos, celebrar nuestras tradiciones lo mejor que podíamos. Mamá me peinó el cabello cien veces. Luego me puse mi mejor vestido y ella me ató un lazo en el pelo, del mismo azul claro que el vestido.

—Si pareces una princesa.

—¿Me casaré, pues, con un príncipe? —pregunté.

Se rio, aunque yo sabía que algún día me casaría con un hombre rico y viviría en una casa grande con sirvientes y un establo lleno de caballos. No recordaba gran cosa de mi vida anterior en Irlanda, pero sí me acordaba del hambre y de la ropa andrajosa, y estaba decidida a forjar una vida mejor para mi familia y para mí.

Mamá se puso su precioso vestido rojo con volantes blancos y escogió una rosa blanca del jardín para prendérsela en el pelo.

Fuimos andando los tres juntos, con la cerda atada a una cuerda, hasta la casa del granjero, situada al final del camino. En la colina, a nuestra espalda, había un fuego encendido para dar la bienvenida al sol. Ayudamos al granjero a cargar su mercancía para vender en el mercado: cajas de salchichas y pasteles, tarros de mermelada y encurtidos. Ayudamos después al granjero y a papá a subir a la cerda a la parte trasera del carro y, a continuación, nos montamos junto a ella. Iba a echarla de menos. Le ofrecí la punta de una zanahoria que había estado reservando especialmente para la ocasión. Cuando la agité frente a su hocico, abrió la boca y se la coloqué sobre la lengua. En las comisuras de la boca, tenía cuatro dientes delanteros que eran como colmillos, retorcidos hacia fuera. Dos dientes pequeñitos entre medias, uno arriba y otro abajo, como los de un bebé. Tenía el hocico gris, rosa y mojado. Devoró la zanahoria y abrió la boca pidiendo más, pero a mí ya no me quedaba nada. Le acaricié la cabeza. Era casi toda picaza, con pelos cortos y gruesos de color blanco y negro, y calvas en el lomo, por haber estado frotándose contra un árbol. Hacía una mañana agradable, con un cielo azul despejado con algún hilo de nubes blancas aquí y allá, y el trayecto de cuatro horas pasó deprisa. Papá iba contando anécdotas de su infancia, y mamá se le sumó. Cuando no íbamos hablando, había muchas cosas que observar por el camino. Jamás habíamos estado en aquel pueblo. Estaba más alejado que al que solíamos ir. Era el granjero quien se había encargado de la venta, y papá dijo que le daría algo por las molestias.

Pasamos frente a una casa grande con columnas blancas a ambos lados de su inmensa puerta, que unos hombres estaban sustituyendo. La puerta parecía bastante sólida y le pregunté a papá qué estaban haciendo los hombres.

—Fortificaciones. Aquellos que son ricos viven con miedo a los pobres. ¿Ves esa campana que hay en lo alto del tejado? —me preguntó, señalando con el dedo—. Es para dar la alarma en caso de que les roben.

Lo que decía papá era cierto: allá donde mirases había indicios de tensiones entre quienes tenían dinero y quienes no. El día anterior había subido hasta el brezal que había encima de la casa, porque me gustaba estar allí arriba. Había visto a un esmerejón posarse sobre una rama mustia y desplumar a la bisbita que llevaba entre las garras. Algo tenía que morir para que otra cosa viviese. Después, ese mismo día, me había topado con un nido de víboras. Una de las crías de serpiente estaba comiéndose a la otra. Volví a pensar en la tierra donde nací. Las cosas allí andaban igual de mal para la gente como nosotros, incluso peor, pero al menos en Irlanda no había serpientes. San Patricio las había expulsado todas al mar.

Tras haber viajado en silencio durante un rato, mamá me preguntó si quería que me contara una historia. Asentí con la cabeza. Me preguntó si conocía la historia del árbol de la manzana podrida, y sacudí la cabeza en respuesta, aunque sí que la conocía.

—De acuerdo, entonces. Allá va… Érase una vez un hombre y una mujer que tenían una casa preciosa con un jardín, y en el jardín había un manzano. Era invierno y la mujer dijo: «Estoy deseando que llegue el próximo otoño para disfrutar de todas esas manzanas». Y aguardaron durante todo el año. En verano, empezaron a crecer y, llegado el otoño, eran manzanas muy grandes, pero con formas raras y manchas negras en la superficie, de modo que la mujer quedó profundamente decepcionada. El hombre dijo: «A lo mejor, si las cortamos por la mitad, por dentro están deliciosas. Solo tienen mal aspecto por fuera». De manera que arrancaron las manzanas del árbol y se las llevaron a casa. Las cortaron por la mitad, pero sabían a rancio.

—¿Qué significa «rancio»? —quise saber.

—Que no está muy rico —respondió mamá—. El hombre dijo: «Puede que sean manzanas para cocinar y solo estén ricas cuando les hayas echado azúcar, una vez horneadas». Así que la mujer peló todas las pieles feas y cortó en rodajas las manzanas. Las colocó en una fuente para hornear, espolvoreó azúcar por encima y las asó en el horno para hacer un pastel. El aroma resultaba tentador, pero, al cortar una porción de pastel, sabía horrible. La mujer sugirió: «Dejemos las manzanas que quedan en el árbol para los pájaros, a lo mejor a ellos les gustan». Pero los pájaros no se las comieron, y las manzanas no se cayeron. En su lugar, se pudrieron en las ramas, hasta que solo quedó una manzana. Un día nevó, y la nieve lo cubrió todo salvo esa única manzana roja. En el árbol se posó entonces el cuervo más grande que habían visto en su vida y se comió la manzana. Después cayó al suelo, muerto. La mujer y el hombre salieron a verlo. El cuervo era, en realidad, una capa negra y, debajo, había una mujer. La desconocida de la capa negra se puso en pie y abrazó a la mujer. «Muchas gracias. Me habéis liberado. Hace muchos años, una bruja me encerró en el cuerpo de un cuervo, y he tenido que comerme esa manzana podrida para liberarme». A continuación, introdujo la mano en la capa y de allí sacó una manzana roja perfecta. «Plantad esta manzana y jamás pasaréis hambre», les dijo. Y eso hicieron, y la manzana se convirtió en un árbol que daba las manzanas más deliciosas que jamás habían probado. Y vivieron todos felices para siempre. —Mamá sonrió—. ¿Te ha gustado la historia?

Respondí que sí con la cabeza. De hecho, ya había oído esa historia varias veces antes, pero me gustaba tanto que deseaba volver a oírla. Siempre disfrutaba con la parte en la que el cuervo se convertía en la mujer.

Era casi mediodía cuando llegamos a la linde del pueblo, y alcancé a oír el ruido de la multitud conforme nos aproximábamos al mercado, pasando de largo casas y cabañas, ascendiendo por un camino adoquinado hasta llegar a una plaza rodeada de comercios y tabernas. Había una iglesia con su chapitel en un extremo de la plaza y, en el otro, un ayuntamiento. La plaza estaba plagada de puestos, abarrotada de gente que se arremolinaba en torno a ellos. Alcanzaba a oír una alegre melodía que tocaba algún grupo en la distancia. El granjero detuvo su carro y nos bajamos, después ayudamos todos con la cerda. Pesaba un montón, pero no le importó que la levantáramos. Gruñó un poco cuando la depositamos en el suelo. Mi tarea había consistido en alimentarla, así que me conocía bastante bien y echaba a correr todo lo que le permitían sus cortas patitas cada vez que me veía desde lo alto del campo. Tras haberle dado de comer, siempre pasaba algún tiempo con ella. Iba a por el cepillo y le rascaba el lomo, cosa que siempre le gustaba, también le contaba cómo me había ido el día y qué tenía pensado hacer más tarde, y ella me escuchaba con atención. Le hacía cosquillas detrás de las orejas y ella gruñía de placer. Tenía una mirada tan limpia y tan humana, con esas largas pestañas blancas, que me daba la impresión de que me entendía. Aun así, como decía papá, no era buena idea encariñarse demasiado con algo que algún día acabarías zampándote.

Le di un abrazo y un beso en la coronilla. Después le susurré al oído: «Adiós, Caragh». Papá la llevó atada a su cuerda hasta la parte posterior del mercado, donde guardaban a los animales en un redil. El granjero y él se pusieron a hablar con el hombre al que habían acudido a ver. Me fijé en que este se ponía a contar dinero, se lo entregaba a papá y le estrechaba la mano. El granjero se quedó charlando con el hombre mientras papá regresaba hasta donde estábamos nosotras.

—Bueno, pues ya está hecho. Tenemos casi todo el día para nosotros. El granjero ha dicho que se reunirá con nosotros aquí a las seis en punto. Eso nos concede siete horas. Llevo bastante dinero en el monedero. Vamos a divertirnos un poco. —Nos sonrió a ambas—. ¿Qué os apetece hacer primero?

Deambulamos por el mercado. Mamá compró jabón y cintas. Pero en general nos contentamos con contemplar los preciosos puestos y las hermosas mercancías que tenían expuestas. Vimos a un miserable mendigo con su única mano extendida rogando piedad. Papá le dio un penique de su monedero. Había una mujer que vendía galletas y tartas especiadas de día festivo, y mamá compró un bollo de azúcar y lo partió en tres pedazos, pero papá me dio el suyo, para que pudiera comer más. Estaba tan dulce que hizo que me doliera la mandíbula. Más adelante, pasada la plaza, había un campo abierto y en él una feria. En el centro se alzaba una carpa y, a su alrededor, había varias casetas y diferentes juegos. Había un hombre alto y escuálido de melena larga y enredada que sostenía un enorme mazo en la mano. Se aproximó a papá y le dijo: «Tú eres un tipo grande, ¿a que sí? ¿Quieres ganar un chelín?». Le explicó a papá que, si lograba lanzar el martillo más allá de una línea trazada en el suelo, le entregaría un chelín. ¿Era suficientemente hombre? Papá cogió el mazo. «No tan rápido, hombretón, primero ponme un penique en la palma de la mano».

Papá hurgó en su monedero y le entregó la moneda. Después lanzó el martillo con todas sus fuerzas, pero se quedó a medio camino de su objetivo. El hombre esquelético fue a quitarle el mazo. «Mala suerte, no eres tan fuerte como creías, ¿eh?». Le guiñó un ojo a papá, pero este le entregó al hombre otro penique, volvió a agarrar el martillo con más fuerza y lo lanzó con mayor vehemencia. Esta vez aterrizó al otro lado de la línea. El hombre esquelético pareció sorprendido, pero le entregó a regañadientes el prometido chelín.

—¿Qué os había dicho? Mi brazo más fuerte es el izquierdo. ¡Con el derecho estaba solo calentando!

Se rio como si hubiera contado un chiste. A mí me alegró el corazón ver a papá tan contento. Mamá sonreía también. Papá le dio un beso y le revolvió el cabello.

—Sé que hemos atravesado una mala época, mi amor, pero tengo la impresión de que nuestra suerte está a punto de cambiar. De ahora en adelante, las cosas nos irán mejor, te doy mi palabra. Hay días en que todo parece ir a las mil maravillas. El sol brilla, las botas no aprietan, el trabajo sale bien e incluso la vieja arpía del final de la calle te dedica una sonrisa. Hoy es uno de esos días, desde luego que sí.

Seguimos adentrándonos en la feria, paseándonos frente a puestos que vendían joyas, peltre, pan, sellos, aperos de granja y alfombras. Todos parecían estar pasándoselo bien, riendo y sonriendo. Había un hombre haciendo trucos con cartas. Le pidió a papá que escogiera una carta que por arte de magia acabó en su bolsillo. Vimos a un trilero con tres vasos. Parecía fácil encontrar el guisante, pero media docena de personas perdieron su dinero al pensar que sabían debajo de qué vaso se escondía el guisante. Debíamos de llevar horas yendo de aquí para allá cuando papá sugirió que fuéramos en busca de una taberna a tomar empanada y algo de cerveza.

Había tres tabernas ubicadas en torno al perímetro de la plaza, y papá anunció que la segunda tenía mejor aspecto, pues era la más concurrida. «Fíate siempre de la multitud», dijo mientras abría la puerta para que entráramos. El interior era un lugar bullicioso, con un denso manto de humo de pipa suspendido como una nube de niebla sobre las personas sentadas a las mesas y aquellas reunidas en torno a la barra. Papá pidió pastel de carne para los tres, cerveza para él y un vaso de brandi para mí y otro para mi madre. Nos sentamos a la única mesa que quedaba libre, situada junto a la ventana, lo cual nos brindaba una agradable imagen de la feria y del mercado.

Nos llevamos la bebida y esperamos a que nos sirvieran la comida. Junto a la chimenea había un violinista tocando a gran volumen una melodía, y papá empezó a tabalear con el pie al ritmo de la música. Levantó su jarra de cerveza:

—Salud. Brindo por vuestra buena salud. Sois las personas más importantes de mi vida.

Nosotras levantamos nuestros vasos y los chocamos contra su jarra.

—Salud, papá —dije yo, y mamá agregó:

—Salud, mi amor.

Di un sorbo al brandi y me pareció dulce y agradable. Papá sorbió de su jarra y después se limpió la espuma de la boca con la manga de la camisa y nos sonrió:

—Hoy hemos ganado un buen dinero. Nos han ofrecido un buen precio por la cerda, y el chelín que he ganado en la feria ha sido la guinda del pastel.

La tabernera se acercó con nuestros pasteles de carne y los dejó sobre la mesa frente a nosotros.

—Aquí tienen, espero que les gusten. Los ha hecho mi madre esta mañana.

Papá pareció satisfecho con ellos y le dio un penique a la mujer por las molestias.

—Toma, para ti, no se lo des al dueño. —Le guiñó un ojo—. Bonito sitio tenéis aquí, y ese hombre toca el violén de maravilla. —La palabra «violín» era una de esas que papá nunca lograba pronunciar sin acento.

La tabernera se guardó el penique en el bolsillo del delantal y respondió:

—Ah, es usted irlandés, ¿verdad?

—No —repuso papá sacudiendo la cabeza—. Desde luego que no.

—Pues podría haberme engañado. He estado en Irlanda y reconocería ese acento en cualquier parte —comentó la tabernera antes de desaparecer de nuevo entre la concurrencia.

—Amor mío, por favor, ten cuidado. Casi nos delatas —intervino mi madre, azorada, agarrándolo del brazo.

—Lo siento, querida. Ha sido un descuido —se excusó él con una sonrisa avergonzada—. Cómete el pastel antes de que se enfríe. —Cortó una porción del suyo y vio el vapor que salía de dentro—. Pensándolo mejor, ¡quizá sea mejor esperar a que se enfríe!

El aroma del pastel me llegó hasta la nariz y me rugió el estómago ante la expectativa de comérmelo. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. Corté mi pastel a fin de que se enfriara y, mientras lo hacía, distinguí a un tipo grande y fornido que se aproximaba entre la multitud. Miraba hacia nosotros. Se plantó frente a papá y le dio una palmada en el hombro.

—La tabernera me ha dicho que son irlandeses —lo acusó—. Pues en esta taberna no servimos a irlandeses.

Papá miró a su alrededor para ver si el resto lo había oído.

—Señor, no buscamos problemas —le dijo—. Solo hemos venido a saciar el estómago y calmar la sed.

—¿No me ha oído?

—Por favor, señor, si nos deja tranquilos, comeremos y nos iremos.

—Lo diré una última vez. Nada de irlandeses en este pub. ¡Quiero que se larguen de aquí, AHORA MISMO!

Papá se puso en pie y, bajando la voz, nos dijo a mamá y a mí:

—Venga, vámonos de aquí.

Alguien gritó:

—¡Basura irlandesa!

Otro agregó:

—¡Asesinos! Mirad quién lleva ahora ventaja, ¿verdad? Según creo, estamos dando a vuestra gente su merecido.

Una jarra voló por los aires y a punto estuvo de alcanzarle a mi padre en la cabeza. Se hizo añicos contra la pared a nuestra espalda. El violinista había dejado de tocar y todos los clientes habían interrumpido sus conversaciones. La taberna al completo nos miraba con ojos hostiles. Tratamos de marcharnos sin armar jaleo, pero un hombre le lanzó un puñetazo a papá y le alcanzó en el lateral de la cabeza, justo debajo de la oreja, haciendo que se desplomara sobre una mesa, que a su vez se volcó, derramando las jarras de cerveza. Se produjeron gritos y abucheos. Papá era un hombre de peleas, había ganado muchos premios por sus combates, pero sabía que teníamos que salir de aquel lugar lo más rápido posible. Nos cogió a mamá y a mí con gesto protector y se abrió paso a empujones. Alguien le dio una patada en el trasero, empujándolo hacia delante y llevándonos a nosotras con él. Papá mantuvo la cabeza agachada mientras trataba de esquivar las patadas y los puños, hasta llegar a la puerta y empujarnos a nosotras primero antes de cerrarla de golpe a nuestra espalda. Nos alejamos corriendo de la taberna y de la plaza, hasta estar a salvo en la distancia. Nos quedamos debajo de un árbol, papá sacudiendo la cabeza, mientras mamá intentaba curarle las heridas.

—¿Por qué motivo, cuando las cosas van bien, los problemas persiguen al hombre? Parece como si no se acabara nunca.

—Por lo menos no nos han perseguido. Me ha parecido que estaban tan enfadados que podrían haberlo hecho.

No habíamos hecho nada malo, pero la concurrencia del pub quería vernos muertos. Sus miradas estaban encendidas de odio. Nos sentamos en un banco bajo el árbol y aguardamos a que llegara el granjero. Mientras esperábamos, vimos pasar de largo un caballo que tiraba de un carro donde iba montada Caragh, atada a una cuerda. Miró hacia donde estábamos sentados y me dedicó la mirada más triste del mundo. Aquellos ojos, tan humanos, registraron la traición. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no empezar a llorar con desconsuelo. Tragué saliva para aliviar el nudo que tenía en la garganta y parpadeé para secarme las lágrimas.

Enemigos de Dios

Yorkshire, Inglaterra, 1 de noviembre de 1649

Era la mañana del Día de Todos los Santos del año 1649 de Nuestro Señor. Yo estaba tumbada en la cama contemplando el cielo desde mi ventana. Ya había abierto los postigos y había vuelto a acurrucarme bajo las sábanas. Se me formaba vaho al respirar, pero bajo las sábanas estaba calentita. Las nubes presentaban un apagado tono gris peltre y, por una vez, no llovía. Había llovido casi sin parar durante tres semanas y el río se había desbordado por las orillas y había inundado una granja cercana. Nos habíamos quedado incomunicados durante dos días al quedar cortado el camino principal que conducía al pueblo. Vi el campo del viejo Connor convertirse en un lago, también lo vi abrir las cancelas para que sus caballos pudieran correr en libertad. Vi a un cerdo nadar en su pocilga. Los abedules y los olmos habían sido arrancados y bloqueaban el camino que llevaba al sur. Hizo falta un equipo de hombres durante todo un día para apartarlos. Incluso el clérigo se remangó la túnica y prestó ayuda.

Yo llevaba un rato despierta, plenamente consciente de que había trabajo que hacer, y ese trabajo consistía en cocinar y hornear. No soportaba cocinar. Y hornear menos aún. Preferiría limpiar el gallinero o lavar el chiquero del viejo Connor. Tenía cierta negrura de pensamientos. Mamá me había permitido quedarme levantada hasta tarde la víspera, pues papá estaba fuera ayudando a reparar los destrozos de la tormenta.

Mi padre había sido marinero durante un tiempo en Irlanda, pero aquí destacaba por su trabajo en la granja, siendo tan fuerte como era. Mi familia estaba bien orgullosa de todo lo que había logrado, y agradecida por todos los problemas de los que había podido librarse en Irlanda. Aunque se trataba tan solo de una cabaña de dos habitaciones hecha con leños, para nosotros era un palacio. A mamá le encantaba estar en casa, y la mantenía limpia y ordenada. Cada superficie brillaba y cada objeto resplandecía. Mi padre también se enorgullecía sobremanera de los troncos que, seis inviernos atrás, había cortado, arrancado y serrado de los árboles que circundaban nuestra parcela. A menudo alardeaba de ser el único hombre de su familia que poseía algo más que el sombrero en la cabeza, la camisa en la espalda y las botas en los pies.

Algunas mañanas me levantaba de la cama dando un brinco, en cambio aquel día notaba los pensamientos densos y, aunque no me encontraba cansada, no me emocionaba la jornada que tenía por delante. Seguía inquieta después del mal sueño que me había despertado.

Mi padre estaba llamándome. Le dejé gritar cuatro veces antes de responderle que ya me estaba levantando. Recé mis tres avemarías y me levanté de la cama. Ahuequé el colchón de paja y me eché agua fría en la cara. Descolgué mi blusa del respaldo de la silla y me la puse. Había que lavarla, pero estaba más limpia que la otra blusa que tenía. Luego, iría con mamá al río a hacer la colada. Me puse la falda gris y un delantal blanco, el que tenía esas flores tan bonitas que mamá le había bordado en las esquinas, y me recogí la larga melena negra en un moño. Necesitaba un buen cepillado, desde luego, pero no me noté ningún nudo.

Cuando bajé a la cocina, vi a mi padre sentado a la mesa, afilando su cuchillo en una piedra. Ya llevaba puesto su jubón de cuero, listo para un día de duro trabajo, sin importar el Día de Todos los Santos, pues a nuestros Espíritus Santos los alabábamos en secreto. En el color del cabello me parecía a mi padre, aunque su pelo negro se asemejaba más a la lana de oveja, tanto en la barba como en la cabeza. No había forma posible de pasarle un peine. Papá sacó su cuchillo y probó la dentellada de la hoja sobre el adorno de Todos los Santos que tenía al lado: una pequeña cruz. La cortó limpiamente. Mi madre estaba junto al fogón, cocinando tortas de avena. Llevaba su linda melena casi oculta bajo el gorro. En la habitación hacía calor y estaba llena de humo. Mi madre se limpió las manos en el delantal al volverse hacia mí:

—¿Has dormido bien?

—He tenido un sueño.

—No me vengas con tus extraños sueños, Kate. No me interesan. ¿Qué te ha dado a ti con los sueños?

—Dicen que puedes aprender muchas cosas de los sueños.

—Sí que lo dicen, mi amor. Sí que lo dicen. —Retiró la sartén del fuego y se sentó a la mesa frente a papá—: Tu padre y yo hemos estado hablando, Kate. Siéntate, ¿quieres? —El tono de su voz sonó de pronto agorero.

Obedecí y me senté en el único lugar que quedaba libre a la mesa, entre los dos.

—¿Qué sucede? —pregunté.

—No es que suceda algo, mi amor. Bueno, en cierto modo sí, pero…

—Lo que tu madre intenta decir, Kate, es que vamos a tener que abandonar este lugar.

No lo entendía. Nos habíamos esforzado mucho por adecentar la casa y el terreno circundante, y mis padres se mostraban muy exigentes con respecto a todo lo que habíamos logrado juntos.

—Pero si este es nuestro hogar.

—Lo es, amor mío. Pero es peligroso.

Miré en torno a mí y contemplé las pesadas vigas de madera y la gruesa puerta de la entrada, que cada noche atrancábamos con un robusto madero. Pensé en el lugar del que procedíamos, una endeble choza en la que tiritábamos ateridos de frío en torno a una exigua lumbre, mientras el viento se colaba entre los listones.

—Aquella excursión que hicimos al pueblo el pasado junio… —comenzó a explicar mi padre—, parece ser que se ha corrido la voz. Hay un hombre que vive por aquí cerca. A unos veinte kilómetros hacia el sureste, en el distrito vecino. Es un mal hombre que desea hacer daño a gente como nosotros, Kate. Está poseído por el diablo.

—¿Quién es ese hombre?

—Responde al nombre de señor Lane. Acuérdate de ese nombre —me advirtió mamá agitando el dedo.

—Pero ¿y todo el dinero que nos ha costado?

—Hay cosas más importantes que el dinero, Kate —repuso mamá.

—¿Y a dónde iremos?

—Hay un lugar del que ha oído hablar papá. Al noreste de aquí. Es un sitio al que podemos ir y donde nadie nos perseguirá.

—Pero… ¿cuándo nos iremos?

—Mañana.

—¿Mañana?

Miré primero a mamá y después a papá, esperando que sonrieran y me dijeran que estaban tomándome el pelo. Sin embargo, ambos asintieron con gesto adusto. Papá me contó más cosas sobre aquel lugar, un asentamiento junto a la costa, donde pueblos de todos los credos vivían en armonía. Un lugar construido sobre el amor y la confianza. Sin miedo ni injusticias. Había un movimiento de personas que pensaban diferente, y ese movimiento iba en aumento.

—¿Y qué pasa con Mary? —pregunté—. ¿Volveré a verla alguna vez?

Mary era la única amiga que tenía. Me llamaba Kate como todos los demás, pero le había contado mi secreto, le había hablado de mi pasado; sabía mi verdadero nombre. Era la única a quien le había confiado la verdad.

—Puedes ir a verla esta tarde para despedirte.

—Pero… no quiero marcharme. ¿Tenemos que hacerlo?

Mamá miró a papá y después de nuevo a mí.

—Me temo que sí, amor mío. Si hubiera otra manera, créeme que… A veces, en la vida hay que tomar decisiones difíciles —me explicó sacudiendo la cabeza con pesar.

—Pero no hay por qué disgustarse —intervino papá.

No sé si sus palabras iban dirigidas a mí, a mamá o a las dos. Mamá se llevó a los ojos una esquina del delantal y se enjugó las lágrimas.

—Escúchame con atención, Kate —me dijo papá—. Si algo nos pasara…

—¿Algo como qué?

—Por favor, escúchame. Si algo sucediera, dirígete hacia el este hasta que llegues al mar. Te llevará como mínimo tres días llegar hasta allí. Cuando lo hagas, dirígete hacia el norte durante otros tres días. Al final llegarás a un lugar que…

—¿Qué lugar?

—El lugar del que ha oído hablar tu padre —aclaró mamá.

—Recuérdalo bien, Kate —dijo papá, que se rascaba la barba—. Cuando lleves tres días recorriendo el camino de la costa, en dirección norte, pregunta por la Casa de las Ovejas de John Beck. Dile a la gente de allí que estás buscando el lugar seguro. Ellos podrán ayudarte.

Nos quedamos sentados en silencio. No sabía qué decirles. Sentía que todo mi mundo se acababa de hacer pedazos ante mis ojos. Volví a contemplar las cuatro paredes y las vigas de madera que sostenían el tejado sobre nuestras cabezas. Había visto a papá construir este hogar con sus propias manos. Las paredes carecían de decoración alguna y el suelo era de tierra, pero era nuestro hogar. Era de nuestra propiedad, junto con el terreno sobre el cual se levantaba. Nuestra era la mesa en torno a la que nos hallábamos sentados, y la sillas sobre las que reposábamos. Nuestros eran el fogón y, junto a él, la alacena. Nuestros los platos, las tazas, los cuencos y las cestas. Nuestros los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Las velas y los faroles. En la habitación de al lado, una cómoda con cajones y dos camas: la mía y la otra mayor, que pertenecía a mis padres. Las mantas y la palangana para lavarnos. Era todo nuestro. Por primera vez en nuestra vida, no le debíamos nada a nadie.

¿Íbamos a dejar todo esto atrás? ¿Todas las cosas que tanto nos había costado conseguir? Hechas o compradas, eran nuestras pertenencias. Recuerdo a papá negociando con el granjero al final del camino. A mamá y a él cargados con la cómoda de cajones a través de su campo, y yo tras ellos, tambaleándome mientras trataba de que no se me cayeran los tres cajones que habíamos sacado del mueble.

Mamá se puso en pie y se acercó al fogón. Devolvió la sartén al fuego.

—Esto está casi listo, ¿puedes ir a por huevos? Tu padre ya ha dejado salir a las aves.

Miré a mi padre, que volvía a estar absorto en la tarea de afilar su cuchillo. Solo entonces, cuando orientó la cara hacia la luz, me percaté de que tenía un corte encima del ojo.

—¿Eso te lo hiciste anoche, papá? —le pregunté, señalando la herida.

—Me golpeó una rama. No es más que un rasguño.

—Vamos, niña, ¿quieres ir a por los huevos de una vez? Las tortas de avena por sí solas son una manera insignificante de comenzar el día.

Saqué la cesta de la alacena y salí al jardín. El sol se alzaba sobre el bosque de Hanging Fall, pero una neblina se aferraba a los árboles remedando un encaje. Pasé de largo el seto de espino, salpicado de telarañas y bayas rojas. El gallinero se hallaba a la sombra de un sicomoro, más allá de un bancal de verduras y de una pila de leña cortada. El pestillo de la puerta estaba quitado. Durante la noche, manteníamos a las gallinas encerradas, a salvo del señor zorro. Un zorro siempre matará a todas las gallinas que haya, ya sean una docena o setenta cabezas, a Reynard[3] eso le daba igual, no importaba que tuviera apetito o no. Pero no tenía sentido mantenerlas encerradas una vez había salido el sol, porque se ponían nerviosas y empezaban a picotearse las unas a las otras. Se las oía dentro, montando un escándalo tremendo. Entonces, quitabas el cerrojo a la puerta y las dejabas salir, y lo hacían todas una detrás de otra, cacareando y pavoneándose, orgullosas como ellas solas. Siempre sonreía al verlas hacer aquello. Caminé hacia ellas agitando la cesta. Cuando me vieron acercarme, algunas pavonearon en mi dirección. Otras me ignoraron, prefiriendo en su lugar escarbar y picotear en la tierra. Les gustaba voltear trocitos de madera o de piedra, con la esperanza de hallar algún bicho o una larva debajo. Les gustaban las lombrices y las babosas, pero solo las pequeñas.

Dentro del gallinero hacía frío y estaba oscuro. El aire era húmedo y agrio. Alcancé un saco de maíz. Metí la mano y les lancé un puñado a la docena de gallinas que se pavoneaban por allí.

—Aquí tenéis, chicas. Que os aproveche.

El maíz se dispersó y ellas revolotearon para alcanzar los granos. Me dispuse a recoger los huevos. Había unos diez, dispuestos sobre el lecho de paja. Sostuve el primero en la mano. Seguía caliente. Llené la cesta de huevos. El último era raro, muy pequeño y con una forma extraña. No merecía la pena cocinarlo, pero lo metí en la cesta de todas formas. A mamá le gustaba mirar esos huevos malos. Los colocaba en el alféizar de la ventana. Decía que traía mala suerte que pusieran tres de esos seguidos, y que siempre debía llevárselos a ella. Decía que nunca se debe romper un huevo malo el primer día. Era tremendamente suspicaz. Se santiguaba cuando veía una urraca solitaria, y no se calmaba hasta que el animal hubiese encontrado a su compañero. Se agitaba si por su camino se cruzaba un gato negro. Si se le caía la sal, se pasaba el día entero esperando a que sucediera una desgracia. Decía que Judas Iscariote tiró un salero durante la última cena.

Fue entonces cuando la realidad volvió a asestarme un puñetazo en el pecho. Jamás volvería a ver a esas gallinas. Aquella sería la última vez que recogería sus huevos. ¿O acaso habría tiempo para