Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Jean est confronté au syndrome de la page blanche. Il veut écrire un livre mais il se heurte à un passé qui n’en finit pas de le hanter. Après une semaine d'alcool, de drogue et de sexe, il affronte le plus sombre de ses fantômes d'une manière plutôt cocasse. Toutefois, malgré cette volonté nouvelle, une âme en perdition peut-elle retrouver le chemin de la maison, de la raison ?

A PROPOS DE L'AUTEUR

La fibre littéraire de Thibault Lacourt a été éveillée par sa professeure de français qui lui a fait découvrir des auteurs tels que Barbey D’Aurevilly, Tolstoï, Oscar Wilde et J. D. Salinger. Par ailleurs, il est auteur de deux romans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

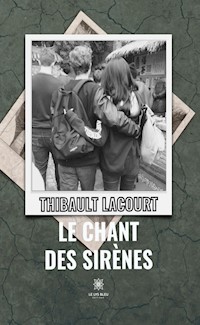

Thibault Lacourt

Le chant des sirènes

Roman

© Lys Bleu Éditions – Thibault Lacourt

ISBN : 979-10-377-5277-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Pour Pauline,

Ma colocataire de longue date,

Sans qui la vie serait tellement fade.

C’est ainsi que nous avançons, barques contre un courant, qui nous rejette sans cesse vers le passé.

F. Scott Fitzgerald

Aimer quelqu’un qui vous aime aussi, c’est du narcissisme. Aimer quelqu’un qui ne vous aime pas, ça, c’est de l’amour.

Frédéric Beigbeder

Il y a ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui sont faits pour aimer.

Albert Camus

Avant-propos

Quand on m’a demandé ce que je désirais inscrire comme court résumé au dos de mon premier livre, je n’ai pas su quoi répondre. J’avais écrit mon premier roman sans savoir qu’il serait publié moins d’un an plus tard. Beaucoup d’auteurs racontent qu’il leur a fallu se démener pendant plusieurs années avec des montagnes de lettres de rejet d’éditeurs, avant de voir leur travail publié. Je ne pensais pas que mon premier ouvrage serait le pied dans la porte du monde de l’édition que j’attendais. Il fallait être réaliste, la majorité des manuscrits sont rejetés et, comme beaucoup de premières fois, c’est souvent aussi parce que les premiers romans sont mauvais. Le mien ne ferait sûrement pas exception. C’était un mauvais livre même s’il était plein de bonnes idées. Cela ne m’empêchait pas pour autant de m’adonner aux fantasmes car, en ma qualité de conteur d’histoires romanesques, je suis parfois un peu mégalomane. Je rêvais que mon manuscrit séduise. D’abord un éditeur, dans un bureau aux murs couverts de livres. Ensuite, des lectrices dans les librairies un peu partout. Je me voyais déjà être ivre au café de Flore. Ou alors en train d’ouvrir les lettres d’insultes de vieilles connaissances qui n’auraient pas vraiment apprécié de se reconnaître dans l’un de mes personnages.

Et pour cause… Dans le but de me retirer, des épaules, le poids des années dont j’avais du mal à faire le deuil, j’avais dû dépeindre une vérité honnête, parfois brutale, dont on ne peut faire preuve que dans une œuvre de fiction. Ce que certains appellent de la diffamation, d’autres préfèrent utiliser le mot de satire. Je me situe dans la deuxième catégorie. Souvent, on ne tire rien de la diffamation mais la satire, au moins, on en tire parfois un rire. Ou alors, un subtil sourire. J’ai écrit mon premier roman en souriant et riant de bon cœur. C’est peut-être justement parce qu’il venait du fond du cœur, qu’un éditeur avait jugé que sa place était en librairie et non dans une corbeille à papier.

Quelques jours avant Noël, j’ai reçu la bonne nouvelle que j’allais sous peu perdre « mon pucelage littéraire ». Pardonnez-moi du terme. C’est là qu’on me demanda ce que je désirais inscrire comme court résumé sur la quatrième de couverture. Là, je n’ai pas su quoi dire. Il est déjà si dur de faire, en seulement quelques lignes, le résumé d’un film que l’on a vu ou alors d’un livre que l’on a lu. C’est encore plus difficile quand on a écrit le livre en question. Il y a tellement à dire et si peu d’espace pour le faire. Chaque détail mériterait un livre, que dis-je, un monde entier à lui tout seul. Seulement, il faut être concis. C’est donc en sept courtes lignes que j’ai écrit le paragraphe destiné à la quatrième de couverture de mon premier enfant de papier. Ainsi, j’ai tourné la dernière page d’un chapitre long d’une demi-décennie. Sept lignes pour tous les lieux que l’on a vus. Pour tous ces jours et toutes ces nuits. Sept lignes pour tous ces visages dont on a croisé le chemin. Cela m’a pris quelque temps, et toute la force que je n’avais pas déjà investie dans le manuscrit, mais j’ai produit un bref résumé pour la quatrième de couverture.

Là, j’aurais dû être satisfait. Comme quiconque vient de poser la dernière pierre à l’édifice qui lui est si cher. J’aurais pu être satisfait si je ne m’étais pas immédiatement aperçu que, pour la quatrième de couverture, en plus d’un bref résumé du roman, je devais aussi fournir une courte biographie. Autant écrire le résumé de son propre livre est une chose étrange, autant écrire sa propre biographie est aussi agréable que creuser sa propre tombe sous une pluie de napalm. Je me sentais tout bonnement incapable de faire une chose pareille. Une question m’a frappée, me prenant au dépourvu. Si je n’arrivais même pas à écrire ma propre histoire, alors pourquoi même me donner la peine d’être écrivain ? Désorienté, je ne savais plus quoi penser. C’est ainsi que j’ai commencé à souffrir du syndrome de la page blanche, ce qui n’est ni plus ni moins qu’une sévère constipation créative. J’étais découragé, déprimé et en manque d’inspiration. J’ai donc fait ce que tout adulte responsable fait, je suis redevenu un enfant. Pendant plusieurs mois, je n’ai pas quitté le lit où je me lamentais sur mon sort, en position fœtale. Je mangeais gras, salé et sucré en regardant ma série télévisée préférée jusqu’aux premières lueurs du matin. Exactement comme le ferait un enfant sans supervision parentale. Ça a duré pendant ce qui semblait être une éternité. Quand…

Un jour où j’entretenais ma mauvaise santé mentale depuis mon lit, mon regard se porta sur ma table de chevet. Derrière une bouteille d’eau-de-vie celtique, enterrée sous une pile de romans, se trouvait un livre que je n’avais pas ouvert depuis un certain temps. Des années même, peut-être. C’était le recueil de nouvelles Les Diaboliques de Barbey-D’Aurevilly. C’est un de mes livres préférés. Notamment parce que c’est un des premiers que j’ai aimés. Depuis le lycée, je l’ai lu autant de fois que j’ai eu d’insomnie. Et je suis un animal nocturne. À force d’usage, le livre tombe en lambeaux. À tel point que j’en connais les premières lignes par cœur. Je me suis donc remis à lire le livre qui m’a donné goût à la littérature. Rapidement, je me suis revu à seize ans, en train de lire Les Diaboliques pour la première fois. Et pourtant, si le livre m’est atterri dans les mains ce n’est pas parce que je l’avais ôté de l’étagère moi-même. En classe de première, j’étais encore fâché avec les livres que je boudais depuis une enfance très marquée par la dyslexie. C’est ma professeure de français qui nous l’a fait lire en prévision de l’imminent baccalauréat. Les quelques centaines de pages qui devaient nourrir ma culture générale ont fait bien plus pour moi qu’initialement prévu par ma préceptrice. Elles m’ont ouvert les yeux et indiqué ce que je devais faire de ma vie : écrire des livres.

Très vite, je me suis demandé ce que devenait cette professeur qui, sans le savoir, avait tant fait pour moi. Je devais la retrouver et prendre contact avec elle pour la remercier d’avoir fait tant, simplement en faisant son métier. J’ai dû appeler deux douzaines de lycées français à travers le monde : à New York, en Nouvelle-Calédonie et en Turquie, avant que ma petite enquête ne retrouve de piste solide. J’avais appelé le numéro de téléphone d’un lycée français au Portugal – numéro qui m’avait été donné en turc par le lycée français d’Istanbul – et avais demandé si madame… y travaillait. Contre toute attente, et alors que je commençais à perdre espoir de retrouver cette professeure qui déménageait plus vite que son ombre, on me répondit que oui. J’ai obtenu son adresse email. Il ne me manquait plus qu’à écrire ladite lettre.

Alors que je n’arrivais plus à écrire la moindre ligne depuis des mois, mes doigts ne pouvaient qu’à peine suivre le rythme de ma pensée. Je pianotais mon clavier d’ordinateur comme on mitraille une cible de champ de tir. C’était plus fort que moi. Je n’écrivais plus par envie mais par nécessité de sortir ce que j’avais dans la tête. Exactement comme je l’avais fait avec mon premier bouquin. Le monde cessait d’exister, il n’y a que la page qui se tient devant moi, comme une autoroute déserte. Il y a un sentiment de liberté absolu et une urgente nécessité de se mettre en marche. Pour reprendre, à ma façon, la formule de Kerouac le breton : « Les seules pages pour moi sont les folles, celles qui sont folles de vivre, folles de parler, folles d’être sauvés, désireuses de tout à la fois, celles qui ne bâillent jamais ou ne disent rien de banal, mais brûlent, brûlent, brûlent, comme de fabuleuses bougies romaines jaunes… » J’ai réalisé une chose : Ce n’est pas une idée de bouquin, de projet ou de quoi que ce soit qui vous fait écrire. C’est l’envie, et bien souvent le besoin, d’écrire qui vous force à le faire.

Charles Bukowski écrit dans son poème Alors tu veux être écrivain ? : « Si cela ne sort pas de toi comme une explosion en dépit de tout, ne le fais pas. Si cela ne vient pas sans sollicitation de ton cœur et ton esprit et ta bouche et tes tripes, ne le fais pas. S’il te faut t’asseoir des heures à fixer ton écran d’ordinateur ou plié en deux sur ta machine à écrire, à chercher les mots, ne le fais pas. Si tu le fais pour l’argent ou la gloire, ne le fais pas. Si tu le fais parce que tu veux mettre des femmes dans ton lit, ne le fais pas. S’il te faut rester assis là, écrivant encore et encore, ne le fais pas. Si c’est déjà difficile rien que d’y penser, ne le fais pas. Si tu essayes d’imiter l’écriture de quelqu’un d’autre, oublie. Si tu dois attendre que cela rugisse hors de toi, alors attends patiemment. Mais si cela ne rugit jamais hors de toi, alors fais autre chose. S’il te faut le lire à ta femme ou à ta compagne ou à ton compagnon ou à tes parents ou à qui que ce soit, tu n’es pas prêt. Ne sois pas comme tant d’écrivains, ne sois pas comme ces milliers de gens qui se targuent d’être écrivains, ne sois pas superficiel et ennuyeux et prétentieux, ne te consume pas d’un amour narcissique. Les librairies du monde ont bâillé jusqu’à s’assoupir d’écrivains comme ceux-là. N’en rajoute pas. Ne le fais pas. À moins que cela ne sorte de ton âme comme une fusée, à moins que rester muet ne te rende fou ou suicidaire ou assassin. Ne le fais pas. À moins que le soleil en toi ne te brûle les tripes, ne le fais pas. Quand le moment viendra, et si tu as été choisi, cela se fera tout seul et cela continuera jusqu’à ta mort ou jusqu’à ce que cela meurt en toi. Il n’y a pas d’autre manière et il n’y en a jamais eu d’autre. »

Son message s’étend bien au-delà des écrivains. Et bien au-delà des artistes, sportifs, créateurs en tout genre. Chacun peut l’interpréter à sa manière. Puisque chacun a une tâche à accomplir, tout le monde comprend ce sentiment d’intimidation que l’on ressent quand on regarde une montagne qui nous reste à gravir. Et bien que ce soit un magnifique poème et une manière très romantique d’interpréter le monde, il n’en a pas moins tort. L’histoire est pleine de contre-exemples. Pleine de génie pour qui ce n’est pas sorti comme une explosion en dépit de tout. Pleine de personnes souffrant du syndrome de la page blanche. Pleine de procrastinateurs. Moi le premier. Moi, mais vous aussi. Tout le monde. Le plus gros est le projet, le plus grand est le rêve, le plus dur c’est de s’asseoir pour le faire. Il faudrait s’asseoir et saigner mais à la place on se retrouve souvent à dévisager un page blanche, sans mouvement, sans vie. Pas à cause du manque d’idées ou de volonté, il n’y a juste pas de bonnes idées. C’est un sentiment profondément désagréable. Cependant, il y a un secret que les vrais écrivains connaissent et que les amateurs ne connaissent pas. Ce n’est pas la partie écriture qui est difficile. Ce qui est difficile c’est de s’asseoir pour écrire. Cette force qui nous empêche de nous asseoir peut être appelée « résistance ». La résistance est ce qui se tient en travers de notre chemin. Elle se trouve entre nous et nos rêves. Entre nous et la personne que nous voulons être. Entre nos mains et ce que nous voulons créer. Entre la vie que l’on vit et celle que l’on ne vit pas. Êtes-vous un écrivain qui n’écrit pas ? Un peintre qui ne peint pas ? Un entrepreneur qui ne commence jamais d’affaires ? Êtes-vous une victime de la résistance ? Ou alors avez-vous déclaré la guerre à la résistance ? L’avez-vous étiqueté « diabolique » ? Des millions de personnes ont été vaincues par la résistance. Autant de rêves sont morts dans la foulée, juste parce que certains ont abandonné, ou pire, n’ont jamais commencé. Il est essentiel d’apprendre à reconnaître la résistance sous tous ses déguisements, camouflages et d’apprendre à la tuer dans l’œuf. La résistance est invisible. La résistance est un combat interne. Le champ de bataille, c’est nous-mêmes. On pourrait penser que c’est la vie, les circonstances ou autre chose qui nous empêchent de faire notre travail. La force de résistance qui nous pousse à nous engager dans ces voies et à procrastiner vient de nous-mêmes. La résistance est un ennemi à l’intérieur de chaque cœur. La résistance se transforme souvent en procrastination car c’est la manière la plus simple de rationaliser la situation. « Je le ferai mais je le ferai demain. » La résistance n’abandonnera pas. Pas aujourd’hui. Pas demain. Jamais. On peut toujours essayer de faire taire en nous la raison, celle qui nous pousse à nous battre, avec de l’alcool, de la nourriture, de la drogue et du sexe. Mais le lendemain, on se réveille et le travail est toujours là. Toujours inchangé. Rien n’a évolué à part notre mécontentement de soi qui grandit à chaque fois que l’on abandonne un objectif de long terme pour de la satisfaction immédiate. À chaque fois que l’on prend la place de la victime, on se sent un peu plus creux et vide. Un professionnel n’accepte pas ce genre de comportement car cela se met en travers de lui et de son travail. Le plus de résistance on ressent, le plus épanoui on sera d’avoir accompli la tâche. Pour vaincre la résistance, il faut devenir un professionnel. Devenir professionnel n’a rien avoir avec le fait de faire ou de ne pas faire de l’argent avec votre travail. Devenir professionnel c’est adopter une éthique de travail de professionnel. Devenir professionnel c’est choisir la philosophie de conduire à terme ses projets. On peut devenir professionnel un jour et redevenir amateur le lendemain. C’est un combat constant. L’amateur attend l’inspiration. Le professionnel s’assoit, se met au travail et fait venir l’inspiration de force. Quand l’amateur a peur de commencer à gravir sa montagne, il attend que la peur s’en aille. Le professionnel sait que cela ne se produira jamais et commence quoi qu’il arrive. Quoi qu’il en coûte. Quand la machine sera en route, tournant à plein régime, l’inspiration viendra l’alimenter et la magie se produira. Autant que la résistance réside en enfer, la création est au paradis. C’est quand on choisit de tuer la résistance que la muse de la création se pose sur notre épaule et nous chuchote la direction à prendre. Et ce n’est qu’à ce moment, quand on a tapé le dernier mot, quand on joue la dernière note, quand on fait le dernier pas de danse, qu’on peut savourer l’euphorie d’avoir mis la résistance six pieds sous terre. Et puis après plus rien… Plus rien pendant un temps… Jusqu’au jour où il faut se remettre à écrire. Un nouveau jour se lève. Un nouveau projet commence et la bataille recommence avec. Non pas par fantaisie mais bien par besoin. Tout comme on se rase la barbe suffisamment régulièrement, sans quoi elle pousse et on finit par ne plus se reconnaître dans la glace.

Thibault Lacourt

Chapitre 1

Insomnie d’une nuit d’automne

Jeudi 5 novembre

7 h 3666

Longtemps, je me suis couché tard.

Qu’est-ce que Avicii, Marilyn Monroe et Vincent Van Gogh ont en commun ? Ils étaient jeunes, beaux, riches, talentueux et reconnus de leurs pairs. Non seulement ils avaient (presque tous) leurs deux oreilles mais aussi leurs vies et leurs œuvres allaient marquer l’art et l’histoire pour toujours. Certains s’aventurent même à dire qu’on ne peut rêver de mieux. En apparence, ils avaient tout et ils ont quand même préféré ôter leur propre vie. Pourquoi ?

Dave Chappelle, un célèbre humoriste américain, parle d’un de ses amis d’enfance. Un gars brillant avec d’excellentes notes à l’école. Un vrai génie sorti tout droit des quartiers défavorisés et qui avait réussi à intégrer une des meilleures universités du pays avec une bourse étudiante. Alors qu’il était dans la meilleure école de droit, il rencontra une femme et ils tombèrent amoureux. Une chose en entraînant une autre, ils se sont mariés alors qu’ils étaient étudiants. Malheureusement, peu de temps après, ils ont divorcé alors qu’ils étaient encore étudiants. Né dans un milieu très humble, ce mec n’avait rien. Et le divorce lui a pris la moitié de cela. Dave Chappelle a ensuite perdu de vue cet ami pendant plusieurs années avant de le croiser par hasard dans un magasin. Que faisait-il ici ? Était-il client ? Non, il travaillait dans ce magasin. Dave est surpris, il ne comprend pas. Comment un élève brillant, de la meilleure école de droit des États-Unis peut se retrouver à être gérant de magasin de sport à presque cinquante ans ? Les deux hommes sont allés boire un verre le soir même pour rattraper le temps perdu. L’ami lui a raconté qu’il vivait avec sa mère depuis le divorce. Événement dont il ne s’est jamais remis, autant financièrement qu’émotionnellement. Il avait presque tout perdu : Sa femme, beaucoup de ses amis et un avenir pourtant si prometteur. Sauf que là n’est pas la morale de l’histoire. La morale de l’histoire c’est que ce mec n’a pas pensé, ne serait-ce qu’une seule fois, à se suicider.

Personne n’a une vie parfaite. Peu importe les apparences, on se sait jamais comment va quelqu’un en vérité, à l’intérieur. L’humain a si souvent tendance à oublier que la santé mentale compte tout autant que la santé physique. Juste à cause des apparences, qui sont parfois trompeuses. Parfois, elles ne sont que façade. Derrière les rideaux, peut se cacher un mal grandissant. Quelque chose qui vous ronge de l’intérieur jusqu’au point où on est plus qu’une coquille vide et sans vie. Il ne faudra jamais oublier que le suicide n’est pas une blague, une phase ou un coup de folie. C’est une maladie.

Enfin…

Au petit matin du 5 novembre, je regardais un de mes voisins d’en face, depuis mon salon, plongé dans une obscurité bleue. L’homme faisait son café dans sa cuisine. Il était sept heures passées et je ne dormais toujours pas. Je fumais une cigarette à la fenêtre. Chaque fois que je fume, je me dis que je devrais arrêter. Alors comme Serge Gainsbourg j’arrête toutes les cinq minutes. La nuit avait laissé place à un ciel de plus en plus bleu. Puis à un bleu de plus en plus clair. L’air frais et des lueurs orange se disséminent dans le ciel comme des traces de griffures entre les nuages qui survolent le matin.

La lumière jaune et chaude qui se dégage de la fenêtre de la cuisine de mon voisin fait contraste avec l’extérieur, bleu et froid. Une fois que l’on a remarqué cette fenêtre dans le matin, comme une ampoule dans le noir, on ne peut plus voir qu’elle. Elle, et son habitant qui prépare sa journée comme l’adulte responsable qu’il est. Il porte une chemise blanche. Peut-être a-t-il un travail dans un bureau. Peut-être discute-t-il de choses importantes avec des gens importants qui tiennent dans leurs mains des piles de papier contenant d’innombrables informations importantes. Cet homme, dont je ne sais rien, me renvoie l’impression qu’il a sa vie en main.

Sûrement qu’après avoir fini sa tasse de café, faite avec des grains de café organiques et issus du commerce équitable et qu’il a moulu lui-même, il ira embrasser sa femme, qui l’aime et qui porte en lui une confiance totale pour fonder une famille digne de ce nom. Peut-être pourrait-on voir que dans son sommeil, un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Elle est heureuse dans sa vie comme dans ses rêves. Ensuite, l’homme enfilera la veste de son costume et partira au travail pour contribuer à faire de notre monde un endroit meilleur.

En le voyant partir, je réalise que j’ai encore passé une nuit blanche, immobile devant mon ordinateur ouvert sur une page, elle aussi blanche, sans la moindre once d’inspiration pour interrompre le silence qui me tourmente tant. Comme si ce blocage seul ne suffisait pas à réveiller en moi toutes les psychoses de la terre, je réalise que je suis pris dans un cercle vicieux. Je reste éveillé tard pour écrire car de toute manière je n’arrive pas à dormir. Ensuite, je me couche tard dans la nuit après d’innombrables verres d’alcool fort et de médicaments suffisamment puissants pour anesthésier un mammouth en surpoids. Mais cela ne fait rien alors j’en reprends encore, avec encore plus d’alcool. Au bout d’un moment, je finis par tomber de ma chaise à force d’épuisement. Souvent sur le bureau, parfois sur mon lit et malheureusement, de temps en temps, sur le sol. Alors que je glisse dans un état qui a plus en commun avec le coma qu’avec le sommeil réparateur, au même moment où l’homme qui a sa vie en main quitte sa maison et sa famille bien-aimée. Je m’endors seul et tétanisé par l’angoisse. Les personnes qui se couchent tard sont souvent tristes ou amoureuses.

Quand je n’étais encore qu’un enfant, je détestais aller à l’école alors qu’il faisait encore nuit. J’aurais mille fois préféré rester au lit. Alors adolescent, seulement quelques années après avoir été ce même enfant, je passais mes nuits à faire le mur pour les passer dehors. Ceci dans le but de m’amuser, certes, mais aussi et surtout pour mieux mépriser le réveil, symbole ultime d’autorité contre qui tout adolescent qui se respecte est en guerre perpétuelle. Aujourd’hui, j’ai l’air malin avec mon mélange de rêves d’enfance, mon hygiène de vie d’adolescent et la perspective d’un monde d’adultes. J’ai désormais le cul entre trois chaises et refuse de grandir. Ce qui n’est pas confortable. J.D. Salinger avait raison sur toute la ligne dans L’Attrape-cœurs. Il n’existe que les adultes d’un côté : les citoyens qui rentrent dans le rang et jouent le jeu de la vie. Et de l’autre : Les éternels adolescents, coincés dans leur spleen et leur en première année de lycée, refusant de faire le deuil de l’innocence pour rentrer dans cette vaste et incompréhensible arène qu’on appelle la vie. Je mentirais si je disais ne pas savoir dans quelle catégorie de tombe car j’ai passé la nuit à repenser à ma première année de lycée. Comme toutes les nuits de l’année.

Ma première année de lycée c’était il y a cinq ans. On est le matin du 5 novembre alors cela fait exactement cinq ans jour pour jour que la photo, que j’ai sous les yeux et que j’ai passé la nuit à regarder, a été prise. C’est une photo en noir et blanc. On y voit deux adolescents, un garçon et une fille, de dos, bras dessus-dessous. On y voit deux amoureux. Cette photo c’est ma meilleure amie, Chloé Bakersky, qui l’a prise… Il y a exactement cinq ans. Joyeux anniversaire…

Pourquoi ai-je passé la nuit éveillé ? Bien, si ce n’était pas pour mes doutes à propos de ma propre existence et l’anxiété que cela crée alors je dirais que c’était parce que j’essaye d’écrire un roman. Je dis « essaye » car outre l’anxiété, je souffre également du syndrome de la page blanche. Un syndrome que je finirais par vaincre mais j’y reviendrai plus tard.

Écrire un roman est comme assembler un puzzle. D’abord, il faut trouver les quatre coins. Dans un livre, les quatre coins sont aussi élémentaires que les quatre éléments de la nature : l’eau, la terre, l’air et le feu. Sans eux, on ne va nulle part, comme sans les quatre coins d’un puzzle. L’eau c’est le style qui s’écoule. La terre est le milieu dans lequel le roman prend racine. L’air est la fiction qui nous élève et le feu est le message qui brûle derrière les mots. Une fois les quatre coins en place, alors il faut s’attaquer aux bords. Les bords c’est le plan, la direction que l’on se fixe. Puis, enfin, il y a le remplissage. Il faut laisser chaque pièce s’imbriquer les unes dans les autres pour peu à peu former une fresque. C’est un marathon, un combat de longue haleine. C’est une affaire de temps, beaucoup de temps et parfois d’un peu de magie.

C’est sans compter, bien sûr, la procrastination. Que dis-je ? Le chant des sirènes.

Chapitre 2

Page blanche, idées noires

Jeudi 5 novembre

8 h 8

Alors que les premières lueurs du matin emplissent le salon. Je pose mon regard sur les fleurs posées sur la cheminée. Ce sont des roses rouges que j’ai ramenées de la campagne. Je les ai coupées moi-même dans le jardin de ma grand-mère, il y a quelques jours. Elles sont belles et fraîches. Elles se dressent fièrement et arborent une couleur rouge vive. Si ses roses étaient des femmes, elles seraient des Marilyn Monroe ou alors un bouquet de Rihanna. J’aime avoir avec moi quelque chose que j’ai ramené de chez ma grand-mère. C’est parce que « là-bas » est ma seule maison.

J’ouvre le frigo. La nourriture est encore bonne à conserver pour quelques jours. Je scrute la moindre denrée mais ne trouve rien de bien appétissant. D’ordinaire, je pourrais manger n’importe quoi, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, même après une nuit blanche. Surtout après une nuit blanche. Mais ce matin, je n’ai pas faim.

Quelle heure est-il ? Les lueurs du matin se sont transformées en jour. C’est officiel : une nuit de plus est passée sans que j’eusse tiré les rideaux. Voir le jour avec les yeux de l’insomnie est comme regarder le monde à travers une lunette aux verres déformants. La luminosité y est trop forte. Trop forte pour y voir quoi que ce soit. Et pourtant le paysage reste affreusement sombre. C’est effrayant, comme il est difficile de voir la vie comme tout le monde, quand on la regarde à travers des yeux épuisés. Et voilà que je me perds encore dans une métaphore de plus. Déjà si mort et pourtant encore tellement amoureux. Que dire ? Je suis un incorrigible romantique. Mais le romantisme n’est qu’un de mes nombreux défauts. Une de mes nombreuses sirènes.

Maintenant, il est trop tard. Trop tard pour aller me coucher. Il m’est impossible de m’allonger et de dormir. Si j’abandonne à cette heure, alors c’est la page blanche qui m’a vaincu. Je me serais battu avec elle toute la nuit pour rien. Je l’ai dévisagée à m’en blesser les yeux durant toute une nuit alors qu’elle me terrorise. Tout cela pour rien ? Non, c’est impossible. Je dois y retourner. Tout ce qu’il me faut c’est un éclair de génie. Un brin d’inspiration. Trois fois rien. Juste un peu de chance. Un peu d’espoir.

Il est 8 heures et 8 minutes. L’heure de faire un vœu. Pas que je sois quelqu’un de particulièrement croyant ou superstitieux mais il fut un temps où, croyez-le ou non, j’étais encore plus perdu que je ne le suis aujourd’hui. Car, oui, cela est possible. Durant cette période de ma vie où la jeunesse ne rimait plus avec insouciance mais déjà avec l’appréhension d’un monde d’adulte, j’avais besoin d’espoir. En règle générale, je n’en demande pas plus de la vie que de toujours me permettre de conserver au fond de moi, au moins une once d’espoir. Je tiens à dire que ne crois pas en la magie noire ni en ses pouvoirs et que le veille homme barbu, celui qui vit là-haut dans les nuages, et moi entretenons une relation pour le moins tumultueuse. Ceci dit, je me retrouve parfois, pour une raison que j’ignore toujours si ce n’est que par besoin d’entretenir un peu d’espoir, à formuler un vœu. Cela se produit quand je me prends à regarder l’heure et que par pur hasard le nombre des heures était le même que celui des minutes. Par exemple : 4 h 4, 13 h 13, 20 h 20, etc.

Alors oui, peut-être que faire un vœu en regardant sa montre est un peu stupide. Soyons honnêtes, c’est en fait complètement stupide et probablement inutile. Sans aucun doute. Seulement, parfois, on a besoin d’un brin d’espoir quant à la réalisation de nos rêves bien sûr, mais pas que. On a besoin de croire, ne serait-ce que le temps d’un souffle ou d’un battement de cœur, que tout ira bien. Qu’une force, dont la compréhension nous dépasse, veille sur nous. Même si on est la personne la moins croyante du monde, parfois on a tous besoin de faire acte de foi. Si le destin m’a fait regarder ma montre à cet instant précis alors peut-être qu’un jour, de coïncidence en coïncidence je trouverai le bonheur et à défaut de cela, la paix. Souvent, l’espoir est la seule chose qui se tient entre nous et l’abandon ainsi que la chute vertigineuse qu’il entraîne. Si on ne fait rien, peu à peu mais aussi lentement que sûrement, survient la mort. Pour le moment, je choisis l’espoir au détriment de la mort. Mes rêves au détriment des pensées suicidaires même si certains soirs le choix ne semble plus aussi évident. Car après tout, l’un des deux est bien plus à portée de main que l’autre.

Il est 8 heures et 8 minutes, au matin du cinquième jour de novembre. Je fais le souhait que l’un de mes grands rêves se réalise, celui pour lequel je suis encore debout à une heure pareille. Je dis « l’un de mes grands rêves » car il est loin d’être l’unique objectif à accomplir dans ma vie, encore moins le plus important. Cela dit, c’est apparemment une cause suffisamment importante pour me maintenir éveillé à travers des nuits d’une effrayante blancheur. Je souhaite que mon rêve d’être écrivain se réalise.

Écrire est le rêve de certains et le cauchemar des autres. Mais pourquoi ? Être écrivain c’est comme avoir des devoirs de l’école primaire mais pour toute la vie. Écrire pour vivre est le pire métier qui existe. Sauf pour les écrivains. Pour eux, on ne peut rêver de mieux.