Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

La rencontre entre deux adolescents va les amener vers une série d'aventures inattendues.

Une fille indomptable.

Un piège effroyable.

Un garçon inclassable.

Des ennemis implacables.

Un complot abominable.

Une forteresse imprenable.

Une mort… inéluctable ?

Atteinte d’un mal rare et incurable, Tara, 15 ans devrait être morte depuis des années. Erwyn, lui, essaie de donner du sens à sa vie et de canaliser sa violence en utilisant son adresse au combat. Leur rencontre va précipiter une série d’événements qui les plongera dans une aventure haletante. Aidés d’un ex-flic reconverti dans les arts martiaux, un bibliothécaire pessimiste, une scientifique surdouée et un improbable duo de hackers, ils vont ensemble affronter le Mal et tenter de sauver la vie de Tara, et par la même occasion, celle de millions d’autres humains.

Suis les tribulations de Tara et Erwyn dans ce roman addictif !

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

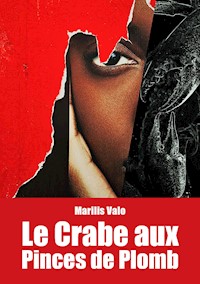

Marilis Valo

Le Crabe aux Pinces de Plomb

À Danielle, Henriette, Pascal, Thierry, Gérard, Véronique, Sacha,

et tous ceux qui luttent sans relâche pour résister

aux Crabes aux Pinces de Plomb qui hantent ce monde.

Bien qu’inspiré par l’intelligence, la détermination et l’héroïsme de personnes réelles, ce récit est une pure fiction. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé ne saurait donc être que fortuite.

Chapitre 1

Vendredi 8 mai

Sophie contourna le corps inanimé de son ennemie.

La blonde affalée dans son fauteuil directorial ne broncha pas lorsque la jeune femme la repoussa légèrement pour se pencher sur l’écran de l’ordinateur portable posé sur le bureau. Une dizaine d’applications étaient ouvertes simultanément, et le cœur de Sophie fit un saut dans sa poitrine lorsqu’elle vit que la boîte e-mail privée de la femme était déverrouillée, son contenu enfin offert à ses regards. Yves et elle avaient vainement tenté d’accéder aux courriels privés de J.O pendant des semaines, avant de se résigner à jeter l’éponge. Son système de sécurité était sans défaut et toute tentative d’intrusion aurait immédiatement été repérée. Or, la dernière chose à faire était d’alerter J.O.

Même sachant son ennemie inconsciente, la jeune femme eut un mouvement d’hésitation au moment d’appuyer sur « enter » pour ouvrir la messagerie. Le tremblement de ses doigts se communiqua à tout le haut de son corps, jusqu’à atteindre ses cheveux fins coupés court. Elle s’en voulut de se sentir si faible et vulnérable.

— C’est inévitable, raisonna-t-elle à mi-voix, étant donné le conditionnement auquel j’ai été soumise tout ce temps.

Sophie avait sacrifié des années à vénérer cette femme, à la croire omnisciente, omnipotente, à la savoir omniprésente. Elle avait vécu jour après jour dans la certitude terrifiante que J.O pouvait à tout moment être en train d’épier ses faits et gestes grâce l’ingénieux système de surveillance qu’elle avait mis en place. Quand on passe trop longtemps dans l’ombre d’un être qu’on croit tout-puissant, on doit tôt ou tard en payer le prix.

Même sachant cela, Sophie enrageait de se trouver une fois de plus incapable de prendre la moindre décision personnelle sans paniquer à la pensée de la manière originale que J.O allait trouver pour la lui faire regretter.

Elle prit une inspiration, enfonça une touche et l’application s’ouvrit. Sophie savait qu’elle avait peu de temps, car J.O était susceptible de reprendre connaissance d’un moment à l’autre. Elle parcourut rapidement les intitulés des derniers messages envoyés et reçus, et sa respiration stoppa net lorsque qu’elle tomba sur : « YD/urgent ». L’adresse de l’expéditeur était [email protected], l’une des nombreuses sociétés qui constituaient le Groupe Monetre. C’était une boite de détectives privés dont la principale activité consistait à vérifier le passé de toute personne susceptible d’interagir avec le Groupe : futurs employés, concurrents un peu trop ingénieux, investisseurs potentiels, influenceurs, politiciens, activistes et lanceurs d’alerte.

L’e-mail était bref et ne comportait pas de pièce jointe : « Le sujet se trouve bien à Adamville. Pensons pouvoir l’identifier sous peu. Merci de confirmer l’augmentation de notre budget pour intensification des recherches. L.G », comme il fallait s’y attendre, J.O avait répondu : « Augmentation OK, contactez Hank. J.O.M. »

Ils avaient retrouvé Yves. Sophie réprima difficilement la nausée qui montait. Elle referma le message et réduisit l’application, s’agenouilla près de la femme qui n’avait pas encore repris conscience, et se mit en devoir de la ranimer. D’une voix empreinte d’une sollicitude joliment feinte, elle chuchota : « J.O, J.O, est-ce que ça va ? Je crois que vous avez fait une crise et que vous vous êtes évanouie. Où sont vos médicaments ? »

Tout en parlant, Sophie examinait ses options. Il fallait agir vite. L’étreinte du Crabe aux pinces de plomb se resserrait, et bientôt, Yves et elle seraient à sa merci, leur fine coquille brisée comme celle de deux escargots de mer, sans défense, exposés, livrés aux caprices d’une femme qui ne connaissait pas le sens du mot miséricorde.

Dimanche 10 mai

L’homme avait eu du mal à se décider, mais maintenant que c’était fait, il n’hésita pas. Il s’approcha du quai avec précautions.

De la lumière brillait à la fenêtre de la péniche, et le quai était éclairé par deux lampadaires, mais il savait qu’il n’y avait personne aux alentours, et que les deux occupantes de la maison flottante étaient trop affairées pour surveiller les environs. Il se glissa entre deux arbres et s’approcha en silence de la grosse boite aux lettres qui trônait sur son pilier, à un mètre du ponton flottant. Un éclat de rire retentit et il se plia en deux à toute vitesse derrière un buisson. Il attendit d’être certain qu’il s’agissait d’une fausse alerte avant de se relever en chancelant, le cœur entre les dents.

Le rabat de la boite aux lettres ne fit aucun bruit en s’ouvrant. Il inséra prestement une épaisse enveloppe dans la fente et la laissa tomber au fond de la boîte. Cela fait, il tourna le dos et s’éloigna à pas rapides. Il savait qu’il prenait un gros risque, mais il ne pouvait pas ne pas mettre en garde Taraji Kvantti. Ce serait impensable.

Les Chroniques d’AdamEveville

« La vérité n’est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait » (Michel Audiard)

Escamotage d’un prof d’anglais !

Mercredi 13 mai

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu droit à une bonne énigme bien juteuse dans notre petite ville ! Les langues vont bon train au lycée David Bohm depuis quelques jours, car Monsieur David Martineau, professeur d’anglais, ne s’est pas présenté en classe depuis le début de la semaine. Bon d’accord, on pourrait penser que c’est plutôt une bonne nouvelle, un prof qui se volatilise. Mais quand j’ai invité ses élèves à participer un petit sondage via plusieurs réseaux sociaux : « Notez Monsieur Martineau sur 20 », franchement, ça m’en a bouché un coin :

— 83 % lui mettent 20/20

— 16 % lui donnent entre 18 et 19,5/20

— Et le reste lui met carrément 0 !

Écrasant, non ? Ça donne à réfléchir. D’un coup, il m’intéresse, ce prof d’anglais qui s’est transformé en courant d’air ! Surtout que mes adorables et fidèles lecteurs se souviennent de l’autre scandale concernant le lycée David Bohm, celui que j’ai révélé il y a quelques mois. Vous recadrez, ça y est ? Le prof de gym aux mains baladeuses et aux yeux dans les coins qui avait planqué une petite webcam derrière une grille d’aération bien placée dans le vestiaire des filles. J’ai a-do-ré pirater ses fichiers et envoyer par e-mail à tous ses contacts les photos qu’il avait prises (pas d’inquiétude, les filles : j’ai pensé à flouter vos visages).

Petit rappel : Madame la Directrice du lycée avait personnellement poussé la candidature de ce fameux prof. Elle avait l’air de tenir très fort à ce qu’il travaille dans son établissement. La pauvre, ça lui a brisé le cœur de devoir le sanctionner et le faire muter d’urgence, après la parution de mon article(à relire ici).

Mais revenons à notre Monsieur Martineau, qui lui par contre semble être un type bien, ce qui confirme hélas la validité du vieux proverbe : « Ce sont le meilleurs qui partent » ! J’ai farfouillé du côté du serveur du commissariat d’Adamville et voilà ce que j’ai appris :

— Quand Monsieur Martineau ne s’est pas présenté au lycée lundi, la directrice a essayé en vain de le joindre sur son portable. Elle ne s’est pas inquiétée plus que ça et a parqué tous ses élèves en salle de perm en attendant son retour.

— Hier matin, mardi, le professeur d’anglais étant toujours absent, elle a envoyé quelqu’un chez lui et par précaution, fait appeler les hôpitaux de la région. Résultat ? Rien.

— Ce n’est qu’hier soir qu’elle a enfin alerté la police. Il lui a fallu quasiment deux jours pour réaliser que quelque chose de grave avait dû se produire.

C’est le tristement célèbre commissaire P. Delteil qui supervise l’enquête. Vous vous souvenez du commissaire Delteil ? Mais oui, c’est lui qui il y a un an a réussi à arrêter quatre petits dealers de rue après 2 ans d’enquête ! Et c’est lui qui a laissé filer les gros bonnets qui organisaient le trafic dans notre belle ville. Cocaïne, héroïne et autre ecstasy continuent à s’écouler comme des pains aux raisins au vu et au su de tout le monde dans les cages d’escaliers de nos immeubles, dans la zone industrielle, et sur le parking du centre commercial aux heures d’affluence ! Quant à l’herbe, même les vaches normandes n’en consomment pas autant que certains de nos concitoyens… mais vous pouvez cliquer ici pour voir ma nouvelle petite vidéo sur le réseau de gosses de primaire qui la revendent aux parents de leurs petits camarades.

Enfin bref, retour à Martineau. D’après mes infos (vérifiées et revérifiées, faites-moi confiance), l’appartement du professeur ne comportait aucune trace d’effraction et tout y semblait en ordre. La police ne néglige aucune possibilité, mais ignore s’il est toujours en vie, et le suicide est l’une des pistes privilégiées. Lundi matin vers sept heures, il a pris son VTT pour se rendre au lycée en traversant le bois de Grantan et c’est la dernière fois qu’il a été aperçu. Détail intéressant, selon sa voisine et ses élèves, Monsieur Martineau était quelqu’un de très routinier, qui effectuait toujours les mêmes tâches aux mêmes heures, empruntait toujours les mêmes itinéraires et s’habillait toujours de la même manière. Or le jour de sa disparition, lui qui normalement n’emportait qu’une petite sacoche en bandoulière, avait sur lui un gros sac à dos de couleur verte.

Vous avez dit bizarre ? Mon nez, qui ne me trompe jamais, me dit qu’elle sent mauvais, cette histoire.

Je vous en dirai plus dès que j’en saurai plus, alors mes joyeux followers de la vérité, restez connectés. Et comme toujours, si vous avez une info intéressante, proposez-la ici. Mais souvenez-vous qu’elle sera passée au peigne fin avant d’avoir une chance d’être publiée !

***

Mercredi 13 mai — Erwyn

Si on m’avait dit qu’un jour je deviendrais accro à l’adrénaline, je ne l’aurais pas cru. Pourtant, je dois me rendre à l’évidence : j’aurais maintenant du mal à vivre sans l’excitation qui surgit au moment où je sais que je suis sur le point de passer à l’acte. Tous mes sens s’éveillent et je deviens entièrement présent à la réalité qui m’entoure, ce qui n’arrive jamais en temps normal, même pas au dojo, même pas pendant une compétition.

Et si « ça » se produisait encore une fois ce soir ? Rien que d’y penser, je sens mon corps se mettre en mode de vigilance.

Il faudrait que je sois le roi des hypocrites et le champion toutes catégories de l’auto-illusion pour soutenir que ma conscience est claire et que j’agis avec la rigueur morale que Sensei a passé tant d’années à m’inculquer. Mais qui n’a pas de défauts ?

La première fois que je l’ai fait, c’était il y a un peu plus de six mois, après avoir été contacté par la mère de l’un des élèves du dojo. Elle est d’origine brésilienne et dans la lointaine ville où elle est née, on ne laisse pas les petites filles toutes seules dans la rue le soir, enfin, pas si on tient à les revoir. Alors quand elle a remarqué le nombre de gamines du quartier qui traînent toutes seules en ville après l’école en attendant que leurs parents rentrent du boulot, elle a été pétrifiée d’horreur. En quelques semaines, et elle a réussi à monter « Viva as Meninas ! », une association qui s’occupe des filles de sept à douze ans plusieurs soirs par semaine, une sorte de garderie presque gratuite qui propose des activités originales. Un soir, une des gamines est arrivée pieds nus et en pleurs au siège de Viva. Elle habite à 100 mètres, alors ses parents la laissent aller toute seule à la maison des Associations. Dans sa cage d’escalier, elle s’était fait attaquer et menacer d’une raclée si elle ne donnait pas à ses agresseurs les seuls objets de valeur qu’elle avait sur elle, sa petite chaîne en argent et ses chaussures de sport neuves. Ça a déclenché une conversation avec toutes les autres filles, qui ont confirmé qu’elles avaient sans cesse peur de se déplacer dans le quartier après la sortie de l’école. C’était le moment où commençaient à sévir plusieurs gangs de mineurs, garçons ou filles, qui s’attaquaient à tout ce qui avait l’air d’être sans défense. C’est ainsi que la directrice de « Viva as Meninas ! » a pensé à moi.

On s’était rencontrés deux ou trois fois au cours de championnats auxquels participait son fils, et on avait sympathisé. Avec son accent chantant, elle disait qu’elle me trouvait incroyablement mûr pour mon âge, et qu’elle espérait que son fils me prendrait pour modèle. (Ah, si elle savait qui je suis vraiment, la pauvre.)

Elle m’a donné rendez-vous un soir après le lycée et m’a proposé de m’engager comme garde du corps pour cinq de ses gamines dont les parents rentraient trop tard pour les accompagner et venir les chercher le mercredi et le vendredi soir. Je devais passer les prendre chez elles et les y raccompagner après les activités de l’association et d’une manière générale, me montrer en leur compagnie pour dissuader tout agresseur potentiel de tenter de les approcher.

J’ai accepté parce que ça me plaisait d’avoir un rôle de protecteur, sans compter que ça me faisait un peu d’argent. Bien sûr, au bout d’à peine deux semaines j’ai commencé à en avoir assez, de ce job de baby-sitter, et j’aurais démissionné si le vendredi suivant, quatre « grands » de 14 ou 15 ans n’avaient essayé de s’en prendre aux gamines que j’avais sous ma garde. Ils ont sans doute cru qu’étant supérieurs en nombre et d’aspect effrayants, avec leurs déguisements de « hoodies » de film de série Z, ils allaient me faire fuir et rançonner les gosses - voire pire. Il faut dire que, si les deux plus âgées n’avaient que 10 ans, elles en paraissaient largement 13 ou 14, avec leurs chaussures à talons et leur maquillage de lolitas.

Ce soir-là, je me suis éclaté. Ou pour être plus précis, je les ai éclatés. Cette toute première castagne dans la vraie vie m’a donné le sentiment de me réveiller d’une longue torpeur. C’était comme si tout ce que j’avais appris au dojo prenait enfin racine dans la réalité.

Les petites filles ont raconté à leurs familles et à toutes leurs amies comment à moi tout seul, j’avais flanqué une rouste à « six ou sept grands qui les avaient attaquées ». Dans leur enthousiasme, elles ont décrit mon héroïsme de façon très exagérée, inventant des couteaux à cran d’arrêt et augmentant considérablement la taille, la musculature et le poids de mes adversaires. Grâce à cette publicité, je suis devenu du jour au lendemain l’ange gardien officiel de toutes les gosses de « Viva as Meninas ! », qui a vu son nombre d’adhérentes doubler en l’espace de quelques jours. Tout le monde me voulait subitement comme garde du corps : peut-être que j’aurais dû demander une augmentation ?

J’ai eu l’occasion d’utiliser mes talents de bagarreur de rue à trois autres reprises, dont une fois contre un gang d’adolescentes violent et bien organisé, dont la chef a réussi à me faire peur pendant quelques minutes, vu son adresse à manier son énorme chaîne d’antivol de moto. Elle a failli me défoncer l’épaule et j’en garde encore la trace. Mais elle, elle va boiter pendant des années, vu l’angle auquel était plié son genou à la fin de notre rencontre.

Sensei ne m’interdit pas de faire ce travail, mais il réprouve mon état d’esprit. Il sait pertinemment que j’attends le mercredi et le vendredi soir avec impatience, dans l’espoir d’avoir l’occasion de combattre à nouveau dans la rue. Quant à moi, jesuis parfaitement conscient que c’est exactement l’opposé de la philosophie qu’il m’enseigne depuis si longtemps. J’ignore pourquoi il n’essaie ni de m’en empêcher ni de me raisonner. Probablement parce qu’il croit au libre arbitre, ou alors c’est parce qu’il n’est pas mon père.

À 17 heures pile, je referme la porte du dojo derrière moi, puis je passe chercher chacune de mes huit protégées chez elle. Sur le chemin de la Maison des Associations, elles me racontent leur journée, rivalisant d’anecdotes piquantes dans l’espoir de capturer l’attention de leur héros. Elles sont mignonnes ; ça me donne l’impression d’avoir des petites sœurs, deux fois par semaine. Deux fois par semaine, c’est suffisant, je trouve.

Mais ce soir, je les écoute à peine, car j’ai la tête ailleurs : ça y est, c’est officiel, et ça fait le buzz depuis le post d’Ève dans les Chroniques de ce matin. Mon prof d’anglais a disparu. On s’est posé des questions en ne le voyant pas arriver sur son légendaire VTT rouillé lundi. Ça m’a secoué d’apprendre que la police pense qu’il est mort, que c’est peut-être un suicide. Pour une fois, je suis d’accord avec les statistiques : le seul vraiment bon prof du lycée, c’est Monsieur Martineau. Ses cours sont à se plier de rire, et en plus avec lui on a parfois l’impression d’apprendre quelque chose d’utile. Je m’ennuie tellement dans tous les autres cours que je fais passer le temps en répétant mes katas mentalement. Il paraît que certains aïkidokas peuvent rester agenouillés sans bouger pendant des heures, et rien qu’en visualisant des combats dans leurs moindres détails, ils se mettent à transpirer comme s’ils s’étaient vraiment battus. Et leur kimono est aussi trempé qu’après une demi-journée d’entraînement ! On dit même qu’après ce type de préparation mentale, leur corps s’assouplit et qu’ils sont capables de prouesses inédites sur le tatami. Maintenant que Monsieur Martineau n’est plus là, je vais pouvoir faire la même chose dans la salle de perm : deux fois deux heures d’anglais par semaine transformées en entraînement mental sans interruption, ça va chauffer. Je vais devoir investir dans les déodorants.

J’aurais quand même préféré qu’il soit arrivé au lycée ce matin. J’ai du mal à croire qu’il soit parti comme ça, sans prévenir, et pour moi l’hypothèse du suicide ne tient pas debout : Monsieur Martineau est peut-être quelqu’un de distant et réservé lorsqu’il n’est pas en cours, il rentre vite fait chez lui sans adresser la parole à personne dès que la cloche sonne, mais il est tout sauf suicidaire. Non, je pense comme Ève : elle sent mauvais, cette histoire.

Je dépose les gamines à « Viva », et comme il fait bon, je décide d’utiliser les deux heures que j’ai devant moi avant de revenir les chercher, à m’entraîner tout seul près de mon arbre favori dans le parc à l’est de la ville. Qui sait, il pourra servir au retour cet échauffement, si on fait une mauvaise rencontre.

Si j’étais raisonnable, je rentrerais pour bosser mes maths pour l’interro de vendredi. Mais à quoi bon ? J’improviserai. D’après Sensei, ma plus grande force justement, c’est ma faculté d’improvisation.

Je traverse la pelouse du parc, contourne le terrain de jeux pour enfants et me dirige vers mon coin secret où je pourrai rester en bonne compagnie avec moi-même, et… oh. Il y a quelqu’un d’assis sur le banc sous mon platane. Ce que j’aperçois en premier, c’est un énorme turban rouge vif, style maharajah, qui recouvre la tête d’une fille et finit en étole autour de ses épaules. Elle doit avoir une quinzaine d’années. La peau de ses bras très maigres a exactement la couleur des noisettes, et elle semble de flotter dans sa chemise ample et son jean, qui sont également rouges. Je vais devoir aller chercher la solitude ailleurs.

Au moment où je décide de tourner les talons, je sens quelque chose de pas clair. C’est dans l’air, ça se rapproche, comme un mouvement silencieux en direction de la fille. Je les flaire avant même de voir arriver deux types. Ils sortent sans bruit du petit bois derrière mon arbre géant, l’un sur la gauche, l’autre à droite, et convergent vers elle. Le petit joue avec la tirette de la fermeture éclair de son jean tout en marchant, l’autre regarde la fille fixement. Je me planque vite fait derrière un toboggan et j’observe le terrain. L’attitude des deux hommes est sans équivoque. Ma ville est de taille moyenne, mais les agressions sont en hausse en ce moment. Tout le monde sait que de la drogue passe par le lycée et que les règlements de compte entre gangs rivaux sont fréquents. Mais on compte aussi des agressions sexuelles sur des filles seules, et même sur un garçon récemment.

Ça y est, ils s’asseyent sur le banc de part et d’autre de la fille. Elle doit commencer à s’inquiéter, là. Elle n’est pas d’ici, sinon elle saurait que le parc n’est pas un endroit sûr en fin de journée pour les promeneuses solitaires.

J’étudie la situation et mes chances de réussir à aider la fille sans qu’il y ait trop de casse. Les deux types ont dans les 25-30 ans, l’un est grand et mince, et le deuxième est doté d’une puissante musculature. Ils m’ont l’air d’être du genre à avoir des couteaux planqués dans leurs poches. Et comme dit Sensei : tu peux être ceinture noire de tout ce que tu veux, dans un combat de rue, dès que quelqu’un sort un couteau, rien n’est plus pareil. Tu veux connaître la meilleure stratégie pour rester en vie dans ce cas ? Simple : courir plus vite que l’autre gars.

Mon regard passe des hommes à la fille. C’est bizarre, elle n’a pas l’air de comprendre ce qui se passe : elle devrait être en train de paniquer maintenant, mais elle reste tranquille sans bouger au lieu de se lever et de chercher à partir. Elle est si maigre et fragile qu’on pourrait la casser en deux rien qu’en lui donnant une gifle. Je jette un coup d’œil rapide à ses chaussures pour voir si elles lui permettront de courir vite sans se tordre la cheville, et remarque qu’elle est pieds nus.

Les types se sont rapprochés d’elle, ils la touchent presque. L’un d’eux se met à lui parler à l’oreille et l’autre ricane en la regardant. J’en profite pour me rapprocher en rampant derrière la structure en bois du parcours aérien, et me cache derrière le gros container de déchets. J’analyse vite fait leur gestuelle et estime que le petit musclé est le plus dangereux. Il doit frapper fort et se déplacer vite. Mais sa masse est aussi un point faible : la plupart de ceux qui se construisent ce genre de cuirasse de muscles par des heures d’efforts et des injections régulières de stéroïdes finissent par se croire invulnérables et capables d’endurer n’importe quel degré de douleur. Sensei appelle ça le syndrome de Monsieur Muscle. Si c’est vrai pour ce gars, ça veut dire que celui qui réussit à lui infliger une douleur supérieure au seuil de ce qu’il estime supportable peut briser sa volonté de se battre.

Il se met à parler à voix basse. Je devine ce qu’il dit : « Qu’est-ce que tu fais ici toute seule le soir ? Tu pourrais faire de mauvaises rencontres, une petite meuf fragile comme toi. Et puis c’est quoi, cette tenue ? Un turban, c’est pas comme ça qu’on s’habille ici, c’est pas une tenue correcte. Tu tiens à te faire agresser, ou quoi ? » Il est en train de préparer le terrain pour justifier ce qu’il va faire ensuite. Je connais ce genre de types incapables d’assumer leurs responsabilités. S’ils ont envie de violer une fille, il faut d’abord qu’ils s’inventent de bonnes raisons pour le faire. Une fois les excuses trouvées, tout est permis. Aucun d’eux n’avouera jamais qu’il a commis cet acte juste parce que ses hormones lui montaient au cerveau et que c’était trop fort pour eux : ce serait reconnaître leur impuissance à se contrôler. Alors il faut qu’ils puissent dire : « Elle l’a bien cherché, c’est elle qui l’a voulu ».

La fille ne fait pas un geste, ne répond pas. Elle reste dans l’immobilité la plus totale. Ça a le don d’exaspérer le musclé, qui essaie brusquement de lui arracher son châle, mais sa main n’a pas le temps de toucher l’étoffe pourpre : dans une parade impeccable, la fille a simplement levé son avant-bras, et la main du type rebondit dessus. D’un mouvement tournant du poignet, elle projette cette main vers le sol avec une telle énergie que le type doit s’accrocher au banc pour ne pas tomber. Wow, c’est beau, ce qu’elle vient de faire. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais, mais c’est à la fois esthétique et efficace.

Elle se met à parler, et ce qu’elle dit contraste curieusement avec le timbre limpide de sa voix presque enfantine :

— Je te sens mal à l’aise. C’est mon look qui te fait cet effet, bien sûr. Je sais, il y a des gens que ça inquiète.

Le visage du petit musclé s’est vidé de son sang et il tremble de rage, mais il n’a plus esquissé un geste et observe la fille comme si elle était un reptile inconnu. À ce moment, je décide galamment d’intervenir, mais avant que je puisse faire un geste, elle tourne légèrement la tête et regarde droit dans ma direction ! Ses yeux sont parfaits : grands, en amande, avec des iris si lumineux qu’on les croirait d’or. Elle m’a vu je ne sais pas comment, puisque je suis presque entièrement dissimulé par le container. En une fraction de seconde, elle m’envoie l’ombre d’un sourire et un clin d’œil en même temps. Enfin, je crois. Impossible d’en être certain, car elle a immédiatement reporté son attention sur l’agresseur.

— Tu veux voir sous mon châle ? Tu es sûr ? Pas de problème, je vais te montrer.

Là, je change d’avis et me dis que je ferais mieux de partir. Après tout, elle a l’air de ne pas vouloir d’aide et elle semble capable de gérer la situation toute seule. Je veux bien tabasser des petits cons qui s’en prennent à des gamines de huit ans. Mais attaquer deux adultes qui n’ont encore rien fait à une fille qui n’a pas froid aux yeux, c’est risquer de finir au commissariat. Et après ça, je ne pourrais plus jamais regarder Sensei en face. Pourtant je n’arrive pas à bouger tant mon regard reste captivé par le mouvement souple de sa main alors qu’elle commence à défaire le turban. Lentement, elle déroule l’étoffe, tellement longue que ça n’en finit pas. Ça devrait évoquer un strip-tease, mais ça ressemble plus à un rituel ; bizarrement, ça me rappelle la façon centrée et attentive dont Sensei ajuste son kimono avant d’entrer dans la grande salle du dojo. Le mouvement est hypnotique, c’est une spirale sans fin, et je reste là, paralysé, les yeux suivant la longue main brune qui déroule, et déroule, et déroule.

Une dernière rotation et le tissu tombe sur ses genoux, révélant un crâne lisse, luisant, légèrement allongé, sombre, comme le visage, le cou et toutes les parties visibles de la peau de la fille. Un crâne absolument chauve qui forme un ovale parfait, et qui, associé à ses yeux brun doré et à la minceur de son visage, donne à la fille l’allure d’un extra-terrestre de cinéma.

Monsieur Muscle sursaute d’un air dégoûté, recule un peu et crache par terre devant elle en glapissant.

— Putain, t’es tondue !

— Tu fais erreur, répond la fille, mes cheveux n’ont pas été rasés, ils sont tombés. C’est à cause de mon traitement. Tu vois, mon corps est atteint d’une maladie très rare, en particulier à mon âge. Il paraît que ça va bientôt me tuer, et en attendant ça fait des ravages. Ça aussi, tu veux voir ?

Elle fait un geste pour déboutonner sa chemise. Elle est folle, ou quoi ? S’ils la voient à moitié nue, ils vont se jeter sur elle comme une meute de loups affamés ! Il n’y aura aucun moyen de les arrêter ! Mais l’épaule qu’elle découvre est d’une maigreur effrayante, squelettique.

Le grand type pâlit, et quand il parle sa voix manque d’assurance.

— On croirait qu’elle sort d’un camp de la mort ! Ça va, je fais pas dans les mourantes, moi ! Remets ta chemise en place, tu vas me faire gerber !

Sans prévenir, l’épaule toujours découverte, la fille se met à chantonner doucement, en se balançant d’avant en arrière et en faisant de drôles de gestes avec ses mains. Elle regarde chacun des deux types alternativement dans les yeux. Pas une fois elle ne cille. C’est inquiétant, ce regard fixe, surtout qu’elle n’a ni cils si sourcils, comme je viens de m’en rendre compte. Ça donne à son expression quelque chose de menaçant. Ses pupilles dorées s’attardent sur le musclé, puis elle tourne la tête et passe à l’autre, et recommence. Très vite, je vois les premiers signes de reddition chez les deux hommes. Je peux presque les entendre penser à toute allure : « Merde, elle est folle, en plus. J’aurais dû m’en douter : elle n’a même pas peur, c’est clair qu’elle n’est pas normale ! En plus, elle est rachitique et moche, un vrai squelette, ça vaut pas le coup, et si ça ce trouve, sa saloperie de maladie, on peut l’attraper ! »

Le regard des deux hommes se croise et ils se lèvent dans un même mouvement. Je les entends ricaner juste un peu trop fort en s’éloignant, et ça sonne faux, comme les fanfaronnades d’enfants qui espèrent se rassurer en la ramenant, un soir où leur mère les a laissés à la garderie et n’est pas revenue les chercher à l’heure.

Ça y est, il ne reste plus que la fille et moi. Je ne sais pas quelle conduite tenir : elle n’a visiblement pas besoin de protection, et si j’étais dans mon état normal ça suffirait pour me décider à m’éclipser en douce, mais je n’arrive pas à décrocher mon regard de sa tête lisse et brillante ni de sa silhouette fluette.

Alors elle me décoche un sourire foudroyant, et cela emporte ma décision. Je sors de ma cachette, m’approche, m’assieds près d’elle, la regarde. Elle fait de même et bientôt, son sourire se reflète dans le mien. C’est elle qui rompt le silence.

— Merci d’être resté pour me protéger au cas où. Je sais que tu serais intervenu si ç’avait été nécessaire. Comme un vrai chevalier.

Je sens mes joues qui chauffent. Je reste incapable de répondre, j’ai l’air idiot je m’en rends compte, et c’est pénible. Je ne sais pas si c’est sa maigreur, sa calvitie, ou ses yeux dépourvus de cils et de sourcils qui lui donnent un côté féérique. Je remarque maintenant son visage d’elfe, ses yeux pétillants qui donnent envie d’entendre le son de sa voix. Elle a l’air à moitié caucasienne et à moitié africaine ou indienne, je ne sais pas trop, elle est difficile à situer, mais ce dont je suis sûr, c’est que je n’ai jamais rencontré de fille aussi surprenante. Après quelques secondes, je réussis à articuler :

— Dis plutôt comme un vrai samouraï. Ça correspond mieux parce que je pratique plusieurs arts martiaux japonais.

— Oh, impressionnant ! Mais tu as vu comment je leur ai flanqué la frousse, sans karaté ni rien, avec juste un crâne chauve et un peu de mise en scène ? Les pauvres, ils avaient peur que je sois folle ou contagieuse, ou les deux ! Ça marche à tous les coups !

— C’est vrai, elle est bien ta technique. Je crois que je vais me raser la tête et chantonner en regardant bizarrement mes adversaires, pour être sûr de rafler la médaille à mon prochain championnat !

Cette réponse vient de m’échapper et je ne sais absolument pas d’où elle est venue. La fille éclate de rire, c’est spontané et communicatif et ça me prend par surprise. Je me mets à rire aussi, de plus en plus fort, je n’arrive pas à arrêter, c’est tellement énorme que ça fait mal, ça me coupe le souffle et pourtant c’est bon de rire comme ça, sans réserve, complètement, avec tout mon corps ! Je suis obligé de me laisser tomber par terre et je me finis par m’y rouler en poussant des rugissements. Elle aussi se tord de rire maintenant et elle s’assied par terre aussi ; on se retrouve l’un à côté de l’autre, hilares, puis essoufflés, et enfin silencieux. Elle me tend sa main brune et longiligne, à l’ossature juste un peu trop visible, un peu trop proéminente, en disant :

— Tara.

Je la saisis et réponds en prenant l’air solennel :

— Erwyn. Tu es nouvelle dans le quartier ?

— On est arrivées il y a quelques jours, avec ma mère. Je suis inscrite au lycée David Bohm en seconde.

— Moi aussi ! Sauf que je suis en première, donc on n’est pas dans la même classe.

— Eh bien, je serai vraiment contente de te revoir au lycée, Erwyn. Euh, si ça ne te dérange pas, je vais remettre mon turban maintenant : il y a des promeneurs là-bas, et en général les gens n’aiment pas voir mon crâne, comme tu l’as constaté.

— Ça les a bien choqués, les deux types de tout à l’heure, en tout cas.

— Oui. C’est drôle comment les gens réagissent à ce qui sort de l’ordinaire. En tout cas, moi, ça ne loupe jamais : si je montre mon crâne à quelqu’un, ça le fait fuir en courant ou au minimum détourner le regard d’un air gêné.

Elle se met à me dévisager comme si elle venait de réaliser quelque chose, puis continue :

— Mais toi non. Toi tu n’as fait ni l’un ni l’autre. C’est parce que tu pratiques des arts martiaux que tu n’as pas peur d’une cancéreuse en phase préterminale ? Tu n’as peur de rien, même pas de la maladie ?

Je sens une autre bouffée de chaleur monter le long de mon cou. Il est urgent de changer de sujet.

— À propos de peur, c’était impressionnant ton calme tout à l’heure. Et j’ai adoré ta défense quand il a voulu toucher ton châle ! C’était quoi exactement ?

— Je serais incapable de te le dire. C’est arrivé spontanément.

— Personne ne t’a appris à faire ça ?

— J’ai juste arrêté de penser et ça s’est fait tout seul.

Elle se met à rire doucement, comme si c’était une bonne blague. C’est vrai qu’elle est bizarre, comme fille. Je me relève et lui tends la main pour l’aider à faire la même chose.

— Bon, je dois rentrer, dit-elle

— Tu viens au lycée demain ? Moi je n’y serai que l’après-midi : le jeudi matin, je n’ai que deux heures d’anglais, alors en ce moment je n’ai pas cours. Tu as entendu parler de la disparition du prof d’anglais ?

— Oh. Le fameux Monsieur Martineau, c’est ton prof à toi aussi ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Il faudra qu’on en parle, de notre prof d’anglais disparu, et que tu me donnes ton avis sur un truc qui m’est arrivé.

— Un truc ?

— Je dois réfléchir un peu avant de t’en dire plus. On se voit au lycée vendredi, alors ?

— Ou même demain, si tu veux.

— Non, ma rentrée officielle, c’est vendredi matin seulement. Demain, j’ai une visite à l’hôpital de Charleville. La première d’une longue série, j’en ai bien peur.

— Ah.

Je ne sais pas quoi ajouter sans risquer de mettre les pieds dans le plat.

— Bon, à vendredi, alors.

J’entends la déception dans ma voix, et ça n’a pas dû lui échapper non plus. C’est drôle parce que d’habitude, c’est toujours moi qui trouve une bonne raison pour quitter les gens, partir le premier.

Elle enfile des petites chaussures plates qu’elle avait planquées sous le banc, tourne les talons et s’en va, laissant flotter son étole derrière elle comme un oriflamme. Je réalise qu’elle ne m’a pas demandé mon numéro de portable. Moi non plus je ne lui ai pas demandé le sien, mais moi c’est normal : ma vie sociale, c’est le dojo. Le reste du monde ne m’intéresse pas alors je ne demande jamais son portable à personne, sauf en cas de nécessité. D’un autre côté, elle n’a pas l’air d’être à la recherche de nouveaux amis non plus : avec son accoutrement, ses propos bizarres et son air de se foutre éperdument de ce qu’on peut penser d’elle, je me demande comment elle va être accueillie vendredi matin à son arrivée au lycée.

Quand je la vois disparaître, toutes les questions que je voudrais lui poser me viennent en tête d’un bloc : c’est quoi ton nom de famille ? D’où tu viens ? Tu as des frères et sœurs ? Comment fais-tu pour être en si bonne forme, si tu es en phase « préterminale », comme tu dis ? Tu ne devrais pas être à l’hosto ? Et au fait, quand est-ce qu’ils ont dit que tu vas mourir ?

Chapitre 2

Jeudi 14 mai

Sophie, debout devant la fenêtre de son petit bureau, regardait d’un air absent la pluie tomber sur la pelouse et les arbres du parc. Son calme n’était qu’apparent. Il y avait tellement de « si ».

« Si » les effets des injections n’étaient pas stables ? « Si » l’état de celui qu’elle se forçait à nommer son « patient », même dans l’intimité de sa propre tête, se modifiait ? « Si » la police réussissait à identifier le cadavre trop tôt ? Si, si, si…

Heureusement qu’elle était passée maître dans l’art de dissimuler son état intérieur. Il faut dire qu’elle avait des années de pratique. Vue de dehors, elle n’avait pratiquement pas changé depuis quinze ans. Elle avait l’air d’avoir à peine quatorze ans, avec ses un mètre cinquante et sa silhouette garçonne. Son visage n’avait qu’à peine changé, lui aussi, ce qui ne manquait pas de provoquer la surprise des rares visiteurs de l’Unité, lorsqu’ils apprenaient que c’était cette espèce de poupée de porcelaine maigrichonne aux cheveux mal coupés qui la dirigeait.

Son portable vibra, c’était la réception.

— Oui, très bien, j’arrive.

Elle força tout l’air à sortir de ses poumons, prit une grande inspiration et se dépêcha de franchir les quelques mètres qui la séparaient de la réception. Là, elle accueillit le brancardier, signa la décharge qu’on lui tendait et fit un petit signe aux deux infirmiers qui attendaient à côté de la réceptionniste. Ils entreprirent de faire passer le patient inanimé du brancard à un petit lit médicalisé sur roulettes, et suivirent Sophie Dumey jusqu’à une grande porte sombre, indiquant Unité de Recherche et de Traitement des Maladies Orphelines.

La jeune femme colla son œil devant un lecteur optique puis composa un code à sept chiffres sur le petit clavier qui se trouvait à droite de la porte. Celle-ci s’ouvrit silencieusement, et elle fit passer le patient et les infirmiers devant elle. Au moment où elle franchissait le seuil, elle entendit son nom, appelé par une voix calme et autoritaire qu’elle ne connaissait que trop bien, mais elle réussit in extremis à réprimer son sursaut. Elle avait maintes fois répété cette scène dans sa tête, pour se préparer à toute éventualité. Une grande femme blonde d’une quarantaine d’années vêtue d’une blouse blanche s’approcha à pas rapide depuis le fond du couloir sombre. Sophie sentit son dos se raidir, tandis qu’elle plaquait sur son visage un sourire professionnel.

— Oui, J.O ?

— Un nouveau patient ?

— Non, c’est AMS23, le dernier de mes sujets d’étude atteints d’acromégalie. Il a fait un coma diabétique chez lui et on m’a contactée, conformément à son contrat avec le Domaine. J’ai pris sur moi de le faire venir, parce que statistiquement et vu l’aggravation rapide de son état, il n’en a plus pour très longtemps.

— Je n’ai pas signé son admission.

— Je sais… mais d’après la procédure, les cas d’acromégalie ne requièrent pas votre attention. Selon toute probabilité, AMS23 est en phase terminale, et comme tous ses papiers sont à jour et qu’il a signé l’accord de prise en charge, j’ai sauté sur l’occasion : ce n’est pas tous les jours qu’on voit un cas aussi étonnant que le sien, et sa contribution à mon étude va être cruciale.

— Il a l’air mal en point. Tu n’auras pas le temps de faire beaucoup de tests.

— Si mon traitement pilote produit les effets escomptés, il pourrait tenir un mois, voire un mois et demi.

— Ah Sophie, Sophie, éternelle optimiste ! Pousse-toi, je veux le regarder de plus près.

J.O écarta Sophie et du même mouvement se pencha sur patient inanimé. Le cœur de Sophie passa en mode rock’n’roll et elle eut toutes les peines du monde à empêcher sa respiration de se transformer en halètement frénétique. Il fallait absolument que J.O ne remarque rien. C’était le moment tant redouté, le quitte ou double. La blonde examina longuement le visage de l’homme qui respirait avec peine, un visage si déformé par la maladie qu’on aurait pu croire une reconstitution en cire d’homme de Neandertal, puis elle souleva et laissa retomber l’une de ses mains gigantesques aux doigts recroquevillés, avant de déclarer :

— Je ne lui donne pas huit jours. Préviens-moi de son décès, je conduirai l’autopsie moi-même, pour voir.

— Entendu, J.O. Je le fais transporter dans la chambre 22.

— Je pars pour Charleville, j’ai une vieille connaissance à y voir. Ne m’appelez qu’en cas d’urgence.

J.O tourna les talons et Sophie fit un effort pour ne pas courir jusqu’à la chambre, suivie par les infirmiers. Ses jambes tremblaient et elle sentait monter une nausée irrépressible, tandis qu’elle accentuait son effort pour paraître normale. Yves, Yves, pensa-t-elle, pourvu qu’on ne soit pas en train de faire une monstrueuse bêtise !

***

Jeudi 14 mai

Tara referma doucement derrière elle la porte du bureau du professeur qu’elle venait de consulter pour la première fois à l’Hôpital Privé de Charleville, et se laissa baigner par la lumière intense du soleil qui étincelait derrière les fenêtres du fond du couloir.

Le service de cancérologie était bien organisé, et dirigé à distance depuis Genève par le professeur Timothée Jospinel, spécialiste renommé mondialement du phéochromocytome des surrénales, un bel homme au bronzage impeccable qui ne passait qu’un jeudi par mois à Charleville pour faire ses consultations. L’Hôpital Privé avait les moyens de s’offrir la crème de la crème, et chaque service, avait à sa tête un professeur célèbre. L’établissement avait acquis sa réputation d’expertise pendant la crise du Covid-19. Etonnamment, ses administrateurs semblaient avoir prévu ce qui allait se passer, et avaient pris en amont des mesures sanitaires exceptionnelles. Pas un seul patient ni un seul membre de l’équipe n’avait été touché par le virus. Dès la fin de la crise, l’hôpital avait été récompensé de sa prévoyance par des investissements massifs de l’Etat et de nombreuses sociétés privées.

C’était son premier contact avec cet hôpital, et pour Tara c’était le début d’un nouveau parcours du combattant. Son cancérologue traitant avait transféré son dossier à Charleville, et elle avait dû répondre une fois de plus aux mille questions d’un nouveau médecin. Tara pensait que sa mère choisissait ses missions en fonction de la réputation du service cancéro des hôpitaux qui se trouvaient à proximité des chantiers où elle travaillait. Elle pensait peut-être que l’un de ces grands manitous de la médecine allait avoir une meilleure nouvelle que les autres à lui annoncer ? Nola Kvantti serait allée jusqu’au bout du monde pour trouver un traitement révolutionnaire, une thérapie enfin efficace. D’ailleurs, elle l’avait fait, elle était allée jusqu’au bout du monde, et en était rentrée bredouille.

Le jour de son quinzième anniversaire, Tara avait imposé à sa mère de se rendre à ses rendez-vous médicaux sans elle : elle n’avait demandé que ça comme cadeau, et sa mère avait accepté avec d’autant plus d’empressement que cela la soulageait. Nola Kvantti était peut-être une femme de tête remarquable sur les chantiers, mais depuis deux ans elle avait progressivement cédé de plus en plus de terrain à sa fille en ce qui concernait la gestion de sa maladie. Elle se répétait que Tara était pratiquement adulte dans sa tête, ce qui était vrai, d’ailleurs.

Le professeur Jospinel avait accueilli la jeune fille avec un sourire professionnel et dépourvu de chaleur. C’était un homme dont la réussite se voyait, s’entendait et se sentait. Une chevelure abondante et argentée associée à un teint parfaitement hâlé et des traits d’une régularité chirurgicale, des épaules carrées et pas l’ombre d’un gramme de graisse autour de sa taille, une voix profonde exsudant l’autorité, tout, jusqu’à son parfum discret, exprimait l’olympienne assurance d’un personnage qui était arrivé au sommet. Pendant tout l’entretien, il avait gardé les yeux rivés sur l’écran de son ordinateur. Il n’avait pas accordé un regard à Tara tandis qu’il lui décrivait les étapes prévisibles de l’aggravation de son état. D’une voix sans expression, il lui avait annoncé la date à laquelle il estimait qu’elle allait entrer à l’hôpital dans l’unité des soins palliatifs - ce terme si élégant pour décrire le dernier lieu de résidence d’un mourant.

— J’ai prévenu le service : ne vous inquiétez pas, ils seront prêts à vous recevoir. Ça devrait se passer en août, maximum mi-septembre.

— Merci Professeur. Mais vous savez quoi ? Vous n’êtes pas le premier à me dire ça. En fait, tous vos prédécesseurs m’ont donné des échéances… et si j’avais obéi à leurs injonctions, je serais sous terre depuis au moins trois ans.

L’éminent professeur posa les mains sur son bureau et regarda enfin Tara.

— Cette fois-ci, je crains que ce soit différent.

Puis il passa dix minutes à lui expliquer par le menu pourquoi il était impossible qu’elle en réchappe cette fois-ci. Les mots « métastases », « détérioration », « inéluctable » « arrêt graduel des fonctions », « irréversible », associés à un catalogue exhaustif de ses organes vitaux, furent utilisés de nombreuses fois durant son monologue. Pour achever de la convaincre, il lui fit la liste des symptômes qui avaient fait leur apparition récemment, preuve irréfutable que son pronostic était correct. Là-dessus, il la congédia d’une poignée de main ferme, et reporta toute son attention sur son écran de portable tandis qu’elle quittait la pièce.

Avant Le Diagnostic, Tara avait vécu une vie de rêve, faite de découvertes et de surprises quotidiennes. Elle n’avait jamais connu son père et ignorait jusqu’à sa nationalité, mais elle soupçonnait qu’il venait d’Inde et que Nola l’avait rencontré sur son premier chantier en Afrique du Sud. Leur histoire d’amour avait été d’autant plus brève que « papa » avait oublié de mentionner qu’il était sur le point d’épouser une amie d’enfance. Il s’agissait d’un mariage arrangé par les deux familles et même s’il avait su qu’il allait avoir un enfant avec la jolie brunette franco-finlandaise qui supervisait la sécurité sur le chantier, il lui aurait été impossible de s’y soustraire. Nola avait pris la décision d’aller accoucher en Finlande, le pays où elle avait grandi, et d’élever seule son enfant. Elle avait appelé sa fille Taraji, un nom qui, en swahili, signifiait espoir. L’argent n’était pas un problème pour Nola, car ses compétences étaient très demandées dans l’industrie des travaux publics, et son statut d’éternelle expatriée lui octroyait des avantages matériels qui lui avaient permis d’emmener Tara avec elle de pays en pays, au gré des contrats qu’elle décrochait.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)