Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

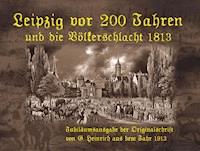

Wahrscheinlich wäre Leipzig heute eine pulsierende Millionenstadt, wenn sich Napoleon nicht gerade vor den Toren unserer Stadt dem übermächtigen Feinde hätte stellen müssen und dadurch nach der Schlacht Krankheiten und Seuchen die Leipziger Bevölkerung aufs Ärgste reduzierten. Ja, wenn ... Da gab es einen, namens G. Heinrich, der im Jahre 1913 die Broschur »Leipzig vor hundert Jahren und die Völkerschlacht 1813« verfasste und verhältnismäßig zeitnah die Geschehnisse beleuchtete, einer, der noch in persona mit Überlebenden und Beteiligten der Völkerschlacht reden durfte. Herausgeber E. Baage fand vor Jahren dieses historische Zeugnis. Und nun, noch einmal sind 100 Jahre ins sächsische Land gegangen, findet es seine Wiederkehr in diesem reich illustrierten Buch. Für Leipziger ohnehin interessant, gibt das Büchlein auch dem historisch Interessierten so manche Antwort und Anregung zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht. (2. Auflage)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Leipzig vor 200 Jahren und die Völkerschlacht 1813

Originalschrift von G. Heinrich aus dem Jahr 1913

Bearbeitung und Herausgabe von E. Baage und T. Hemmann

Engelsdorfer Verlag Leipzig Jubiläumsausgabe 2013

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Die Coverabbildungen zeigen

(vorn) »Das Grimmische Thor«

(hinten) »Das Peters Thor«

jeweils um 1800.

2. überarbeitete Auflage

ISBN 9783954889099

Copyright (2013) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Satz & Layout:

Tino Hemmann

Titel der Originalschrift (1913) von G.Heinrich:

»Leipzig vor hundert Jahren und die Völkerschlacht 1813.«

Die Abbildungen sind Reproduktionen des Engelsdorfer Verlages.

Die Urheber werden bei den Abbildungen genannt, insofern sie bekannt sind.

Alle Rechte bei den Herausgebern

Gesamtherstellung in Leipzig, Germany (EU)

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Vorwort zu Leipzig vor 200 Jahren

Allgemeines

Leipzig in den Jahren 1806 bis 1810

Leipzig in den Jahren 1811 bis 1812

Leipzig im Jahre 1813 bis zur Völkerschlacht

Die Völkerschlacht bei Leipzig

Episoden aus den Leipziger Kriegstagen

Vorwort zu Leipzig vor 200Jahren

Vor einigen Jahren ist Eberhard Baage durch einen glücklichen Zufall diese kleine Schrift in die Hände gefallen. Sie ist im Jahre 1913, anlässlich der Einweihung des Leipziger Völkerschlachtdenkmals unter dem Titel »Leipzig vor hundert Jahren« erschienen.

Im Oktober 2006 jährte sich die Besetzung Sachsens und damit auch Leipzigs durch französische Truppen zum 200.Male, und nun ist es ebenso lange her sein, dass Napoleons Imperium hier auf den Ebenen um Leipzig von den Völkern Europas die entscheidende Niederlage bereitet wurde; die napoleonische Fremdherrschaft über die Vielzahl der deutschen Staaten und weite Teile unseres Kontinents war vorüber. Eine mehr als 20Jahre währende Epoche von Kriegen, Eroberungen und Rückeroberungen neigte sich nun ihrem Ende zu. Die anfänglichen Verteidigungskämpfe des revolutionären Frankreichs gegen die Feudalmächte des alten Europas hatten sich in ihrem Verlaufe zu Raub- und Eroberungskriegen gewandelt. Dennoch aber führten sie zu einer schnellen Verbreitung revolutionären, bürgerlichen Gedankengutes über unseren Erdteil und sorgten für den Zusammenbruch feudaler Verhältnisse, auch ungeachtet des Sieges über Napoleon. Innerhalb nur weniger Jahrzehnte setzten sich in den ehemals feudalen Monarchien Europas bürgerliche Produktionsweisen durch und ermöglichten einen technischen und auch gesellschaftlichen Fortschritt, wie er zu Beginn des 19.Jahrhunderts nicht einmal im Entferntesten für möglich gehalten wurde. Auch der militärische Sieg der Feudalmächte des alten Europa über Napoleon war nicht mehr in der Lage, eine Ausbreitung und die Durchsetzung der Ideen und Prinzipien der großen Französischen Revolution zu verhindern oder sie auch nur zu bremsen. Er war genauso genommen erst möglich geworden, als sich diese Mächte unter dem Zwang der Ereignisse entschließen mussten, sie zu übernehmen. Vor allen Dingen Sachsen, als einer der Verliererstaaten der Befreiungskriege sah sich infolge drastischer Territorialeinbußen nach dem Wiener Kongress gezwungen, einer bürgerlich geprägten Entwicklung, verbunden mit einer Industrialisierung zu folgen, um als deutscher Territorialstaat überhaupt weiter existieren zu können. Das hieß nichts anderes, als sich trotz Napoleons Niederlage auch weiterhin bürgerlicher Staatsdoktrin zu bedienen, was im Übrigen auch auf die Handlungsweisen der übrigen Staaten, nicht nur Deutschlands, nach dem Abwerfen der französischen Fremdherrschaft zutraf. Allen jenen, die dessen ungeachtet auch weiterhin versuchten, sich einer modernen politischen Entwicklung zu entziehen, wie das Zarenreich und die Donaumonarchie, mussten dieses Unterfangen nur wenige Jahrzehnte darauf erst mit ihrem Niedergang und wenig später mit dem Untergang bezahlen.

Leider schwingt im Text dieser nun einhundert Jahre alten Schrift ein nach der Wende vom 19. zum 20.Jahrhunderts weit verbreiteter Chauvinismus Deutschlands gegen Frankreich mit und sorgt für einen unangenehmen, nationalistischen Unterton.

Die Herausgeber der erneuten Ausgabe haben bewusst darauf verzichtet, am Text und der Aussage irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Sie haben sich entschlossen, es dem Leser zu überlassen, sich in die vor nun seit einem Jahrhundert herrschende Gedankenwelt hinein versetzen zu können. Dem Informationsgehalt dieser kleinen Schrift über das Leben im Leipzig der Zeit zwischen 1806 und 1813, wie auch in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg, tut das keinen Abbruch und erlaubt interessante Einblicke in die seinerzeit herrschenden Situationen und die Denkweise der Bevölkerung der Stadt. Es erlaubt natürlich auch ebenso interessante Rückschlüsse zum Denken und Handeln der Menschen einhundert Jahre nach den Ereignissen der »Franzosenzeit« und der Völkerschlacht von Leipzig.

Es ist, wie bereits erwähnt, aus Anlass der ersten Jahrhundertfeier des Sieges der Verbündeten über den Eroberer Napoleon sowie der Errichtung eines Siegesdenkmales auf den Stätten der einstigen Kämpfe erschienen. Das im Jahre 1913 eingeweihte Denkmal ist tatsächlich von einer beeindruckenden, jeden Betrachter überwältigenden und niederschmetternden Monumentalität. Weit über das gesamte Leipziger Land hin sichtbar, kündet es von einem unter großen Opfern und Mühen errungenen Siege und bediente sich zugleich der den Gefallenen der Leipziger Schlacht gebührenden Ehrfurcht und Trauer aller nachfolgenden Generationen zum Aufruf zu nun neuen Eroberungen. Da ist Krieg als etwas Heroisches dargestellt und kein Wort oder auch nur eine Aussage fordert und unterstreicht, dass doch besser nie wieder Krieg sein sollte! Das deutsche Kaiserreich schickte sich in jenen Jahren an, die Welt neu aufzuteilen und bediente sich dabei eines höchst unangenehmen und penetranten Nationalismus, der letztlich seinen Ausdruck auch in der Größe und der Gestaltung des Leipziger Völkerschlachtdenkmals fand.

Seither sind nun wiederum nahezu einhundert Jahre ins Land gezogen und haben ihre Spuren hinterlassen. Sie waren beileibe nicht so friedlich für unser Land, wie das den napoleonischen Kriegen folgende Jahrhundert. Zwei Weltkriege, während derer wiederum Deutsche gegen Franzosen kämpfen mussten, sorgten nach zweifacher Niederlage Deutschlands sowie millionenfachem Tod und entsetzlicher Zerstörung endlich für die Einsicht, dass militärische Gewalt als Mittel der Politik nicht mehr handhabbar ist und ein Wandel der Beziehungen zwischen Franzosen und Deutschen sich als erreichbar und zum Wohle beider Völker endlich auch als realisierbar erwies.

Die in diesem kleinen Buch niedergelegten, bis weit in Einzelheiten der damaligen Zeit und damaligen Lebens gehenden Berichte über Begebenheiten und Ereignisse in unserer Stadt während der »Franzosenzeit« waren mir eine gute Hilfe und Unterstützung bei der Arbeit an meinem im Jahre 2003 bei der Engelsdorfer Verlagsgesellschaft erschienenem Buch »Sachsen und Franzosen«. Und es scheint, dass der Verfasser des kleinen Werkes, vielleicht in seinen jungen Jahren, selbst noch mit einigen Augenzeugen der Ereignisse zwischen 1806 und 1813 sprechen konnte… Infolgedessen haben alle seine Schilderungen eine hohe Authentizität, war er doch in der beneidenswert glücklichen Lage, Informationen und Berichte »aus erster Hand« umzusetzen und verarbeiten zu können.

Im Herbst vergangenen Jahres, am 18.Oktober, wird es 200Jahre her sein, dass unser Leipzig mit dem Einzug französischer Truppen eine Zeitenwende erlebte. Zum Glück für die Stadt und ihre Bewohner erfolgte sie ohne Kampf und Blutvergießen.

Die sich über ganz Europa ausbreitenden, gewaltigen Erschütterungen der Französischen Revolution erreichten im Jahre 1806 auch das schläfrig dahindämmernde Kurfürstentum Sachsen und die alte Handelsstadt Leipzig. An der Seite Preußens hatte sich Sachsen in einen leichtfertig provozierten Krieg gegen Napoleon hinein ziehen lassen, dessen Aussichtslosigkeit nicht zu übertreffen war – dieser Krieg war bereits vor seinem Beginn entschieden. In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt, gleich zu Beginn der Auseinandersetzungen bereitete Napoleon dem verbündeten sächsisch-preußischen Heer am 14.Oktober eine entsetzliche, vernichtende Niederlage. Nur einige wenige der an diesem Tage Geschlagenen waren überhaupt in der Lage zu begreifen, dass sie in diesem Kampf auf einen Gegner gestoßen waren, dem sie schon aus objektiven Gründen nicht gewachsen sein konnten.

Diese Niederlage hatte ihre Ursache nicht allein im militärischen Können des Großen Korsen und seiner Soldaten, sowie auch in der nur noch Mitleid erregenden Unfähigkeit der Führung des sächsisch-preußischen Heeres… Nein, hier prallte ein feudales, aus gepressten Söldnern bestehendes Heer auf die hoch motivierte, bestens ausgebildete und nach neuesten Prinzipien aufgebaute und geführte Wehrpflichtigenarmee eines modernen bürgerlichen Staates. Damit waren Verlauf und Resultat der Kämpfe bereits vor ihrem Beginn festgelegt.

Zum Glück für Leipzig und seine Bewohner ist es nach dem Desaster von Jena und Auerstedt während der nun folgenden Besetzung Sachsens und Preußens durch Truppen Napoleons zu keinen weiteren Kämpfen gekommen. Bereits vier Tage nach dem Debakel rückten französische Truppen unter Marschall Davoust kampflos in Leipzig ein und erlegten der Stadt zunächst ein Besatzungsregime auf. Schon wenige Wochen darauf, im Dezember kam es zu einem Friedensschluss zwischen Frankreich und Sachsen. Den Napoleon so verhassten Preußen wurde dabei endgültig der letzte Verbündete genommen. Für die wenigen Monate bis zum Friedensschluss von Tilsit im Sommer des folgenden Jahres stand Preußen auf sich allein gestellt gegen einen Gegner, dem es weder militärisch noch politisch gewachsen war.

In Preußen freilich führte der katastrophale Verlauf des Krieges von 1806/07 zu einer langsamen und widerwilligen, trotzdem aber nachhaltigen Umwälzung seiner Staats- und auch Militärdoktrin, wodurch es nur sieben Jahre später befähigt wurde, Napoleon mit Erfolg die Stirn zu bieten.

Sachsen hingegen wandelte sich mit überraschender Schnelligkeit vom Gegner Napoleons zu seinem Verbündeten und sah sich plötzlich von seinen vormaligen Feinden zu gemeinsamen Vorgehen gegen den bisherigen Waffengefährten genötigt. Nur wenige Wochen nach dem Friedensschluss von Posen mussten in der Schlacht von Eylau sächsische Soldaten unter französischen Oberbefehl gegen preußische Truppen kämpfen – so schnell und so grundlegend können sich Situationen in einem Krieg wandeln… Und nur wenige Jahre darauf zeigte sich zum wiederholten Male, dass es Sachsen, wie schon oft in seiner Geschichte wieder einmal gelungen war, bei der Wahl von Freunden und Verbündeten, einen eklatanten und folgenschweren Missgriff getan zu haben… Sächsische Soldaten zogen fortan im Gefolge Napoleons in alle seine nun noch folgenden Kriege und bluteten für des Kaisers Herrlichkeit auf den Schlachtfeldern von Essling und Wagram in Oesterreich bis nach Borodino im fernen Russland. Und im letzten Jahre seiner Herrschaft über Europa mussten sie sich sogar auf heimatlichen Boden in Sachsen für Interessen schlagen, die nicht ihre eigenen waren.

Erst in der letzten Phase der Völkerschlacht um Leipzig brachte wenigstens ein Teil von ihnen den Mut und die Courage auf, dieses für Sachsen so unheilvolle Bündnis gegen den Willen der eigenen Regierung wenigstens für sich selbst aufzukündigen!

Leipzig zählte bereits zur Zeit der napoleonischen Kriege zu den bedeutendsten Städten Mitteleuropas, am Schnittpunkte zweier bis weit in die Geschichte zurückreichenden transeuropäischen Handelsstraßen liegend, hatte es sich seit dem späten Mittelalter zu einer Messestadt von internationalem Range entwickelt und beherrschte einen guten Teil des damaligen innereuropäischen Handels. Mehrmals im Jahre traf in ihren Mauern die damalige Welt zusammen. Die Stadt Leipzig war stets bürgerlich progressiv geprägt. Hier wurde gehandelt, studiert und geforscht, gedichtet und gedruckt, musiziert und nicht zuletzt komponiert. Die Landesherren saßen stets genügend weitab in Dresden und sie hatten wohl auch immer so viel Vernunft und Einsicht, Leipzig den entsprechenden Freiraum zu einer eigenständigen wirtschaftlichen Entwicklung zu gewähren – was sich in Gestalt reichlicher Einnahmen nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Stadt recht vorteilhaft auswirkte. Einen größeren Territorialfürsten, der in egoistischem Sinne Einfluss auf die Stadt und ihre Entwicklung nehmen konnte gab es in der Leipziger Gegend auch nicht und so konnte deren Fortbestand zu einem reichen und für die damaligen Zeiten sehr modernen Gemeinwesen einigermaßen geradlinig und ungestört erfolgen.

Dabei war Leipzig jedoch, gemessen an heutigen Maßstäben eine eher kleine Stadt. Ihr Territorium erstreckte sich auf nur einen Bruchteil ihrer nunmehrigen Ausdehnung und beschränkte sich auf die Fläche der jetzigen Altstadt innerhalb des Promenadenringes und einiger bebauter Gebiete im Bereich der vier großen Stadtzufahrten.

Die Industrien und Verkehrsverbindungen, welche die Stadt und ihr Umfeld heute prägen, waren noch nicht oder bestenfalls in einigen kleinen Ansätzen vorhanden. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts waren sogar erhebliche Teile der noch aus dem Mittelalter stammenden Stadtbefestigungen erhalten, erwiesen sich aber nun mehr und mehr als Hindernis für den sich bereits abzeichnenden weiteren Aufschwung der Stadt und ihre Expansion in die sie umgebende Ebene hinein. Eine ganze Reihe sie umgebender Dörfer, nun schon seit langem Stadtteile Leipzigs, lagen noch zwischen Feldern und Gärten, Wasserläufen und Waldstücken in einiger Entfernung vor ihren Mauern. Die Zahl ihrer Einwohner beschränkte sich auf heute recht bescheiden anmutende 30 bis 35.000Menschen, einschließlich der Bewohnerschaft aller Vorstädte. Erst während der im 19.Jahrhundert einsetzenden Industrialisierung expandierte die Stadt Leipzig und ihr Gesicht veränderte sich wie noch nie in ihrer damals schon Jahrhunderte währenden Geschichte.

Allgemeines

Wenn unser großer Goethe in gerechter Würdigung und Erinnerung an seine Studentenzeit den bekannten Ausspruch getan hat: »Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute!«, so beweist uns dieses Lob, daß Leipzig’s Ruf schon zu seiner Zeit ein recht bedeutender gewesen sein muß. Und diese gute Meinung über die alte Lindenstadt dürfte heute in erhöhtem Maße Geltung haben, denn an den Namen »Leipzig« knüpft sich zugleich die Vorstellung einer Hauptpflegestätte der Wissenschaft, Kunst und Musik, einer Zentrale des Handels und Verkehrs, eines Mittelpunktes des Buchgewerbes und ihm verwandter Zweige – aber auch der Gedanke an den Ort, auf dessen Fluren einst unter großen Opfern an Blut und Habe um die Freiheit unseres Vaterlandes öfters und am schwersten vor einem Jahrhundert gerungen wurde. Und wenn in diesem Jahre die Säkularfeier des Freiheitskampfes in allen deutschen Gauen festlich begangen wird, wenn draußen auf der Stätte des blutigsten Kampfes das größte Nationaldenkmal, das imposante, weithin sichtbare Völkerschlachtdenkmal eingeweiht wird, so wird der Name Leipzigs erinnerungsvoll in aller Herz und Mund sein.

Und in der Tat werden wir kaum einen zweiten Ort finden, in dessen näherer und weiterer Umgebung so oft Blut geflossen ist, wo soviel und so oft gekämpft worden ist, wie gerade in und bei Leipzig!

Haben auch die in der Neuzeit erst zu voller Würdigung gelangten, hier sehr zahlreich gemachten Funde vorgeschichtlicher Zeiten bewiesen, daß hier schon vor Jahrtausenden eine zahlreiche Bevölkerung – wahrscheinlich deutsche, keltische und endlich slawische Volksstämme – seßhaft waren, lassen wir dahin gestellt, ob der von den alten römischen Geographen erwähnte Ort Lupfurd (Luppenfurt?) genau auf Leipziger Stadtgebiet oder unweit desselben gelegen hat – die hier gemachten Funde römischer Altertümer schließen diese Annahme nicht aus! – so hören wir doch aus den ersten, recht spärlichen Nachrichten, die wir zum Teil den Forschungen und Aufzeichnungen fleißiger Mönche verdanken, daß gerade hier schon Kampf und Streit nur zu häufig getobt haben. Danach ist es wahrscheinlich, daß beispielsweise die Kämpfe der Wenden und deren Bekehrung zum Christentum wohl weit über ein Jahrhundert gedauert haben. Kaum hatte sich z.B. die Ansiedelung Lipzk (= Lindenort) zu einem größeren Gemeinwesen herangebildet und war um 1018 zuerst mit Befestigungen, die wahrscheinlich nur in Gräben und Wällen bestanden, versehen worden, als sie auch wieder in den endlosen Kämpfen des frühen Mittelalters zerstört, belagert und berannt wurde, ein Schicksal, das ihr im Laufe der Zeiten nicht weniger als noch etwa sechzehn Mal beschieden war.

Von den größten Schlachten, – soweit wir diese in den Annalen der Geschichte verzeichnet finden – durch die Leipzig und seine Umgebung mittel- und unmittelbar berührt worden sind, seien nur erwähnt die große Ungarnschlacht bei Riade an der Unstrut (933), die Schlachten bei Hohenmölsen (1080), Besenstädt (1263), Torgau (1293), Lucka (1307), Lützen (1632), Breitenfeld (1631 und 1642), Roßbach (5.Nov. 1757), Groß-Görschen und der Ueberfall bei Kitzen (1813) – nicht zu gedenken der gewaltigen Völkerschlacht!

Auch mehrere große Brände – z.B. der von 1420 – haben Leipzig, ebenso wie viele andere Städte des Mittelalters, heimgesucht; ebenso haben wiederholt schwere Seuchen der Stadt viel Unheil gebracht.

Trotz all dieser Schicksalsschläge, die oft in wenigen Tagen das zerstörten, was jahrelanger Fleiß mit Mühe geschaffen hatte, arbeitete sich die fleißige Einwohnerschaft Leipzigs bald wieder empor, um dann, nach Einkehr besserer und, vor allem friedlicherer Zeiten, mit erneutem Eifer, Hand in Hand mit der Pflege der Wissenschaft, an den Ausbau seiner Handelsbeziehungen zu gehen. Diese erhielten eine rege Förderung durch die weltberühmten Messen. War auch infolge des frühen Ablebens des verdienstvollen Kurfürsten Moritz (1553) dessen Absicht, das von ihm sehr begünstigte Leipzig zum Schutze seines Handels auch zur stärksten Landesfestung zu machen, nicht in Erfüllung gegangen, so sorgten doch später andere einsichtsvolle Fürsten zu allen Zeiten und auf alle Weise dafür, den immer mehr aufblühenden Handel der Stadt zu stützen und zu fördern. Mit dem wachsenden Wohlstande der Stadt verband sich das Streben der regsamen Bürgerschaft, sich das häusliche Leben freundlich und angenehm zu gestalten. Daher finden wir, daß nach Beendigung des unheilvollen 30 jährigen Krieges (1648), nachdem sich das schwer mitgenommene Land einigermaßen wieder erholt hatte, man die Umgebung der Stadt z.B. mit schönen Gärten und Parkanlagen auszuschmücken begann. Ja, im 18.Jahrhundert erlangten diese einen solchen Ruf, daß sie von einkehrenden Fremden als Sehenswürdigkeiten in Augenschein genommen wurden, auch wohl Leipzig aus diesen Gründen – um mit einem zeitgemäßen Ausdrucke zu reden – zur »Sommerfrische« hochgestellter Persönlichkeiten erwählt wurde. Diese kulturellen Vorzüge wurden wesentlich erhöht, als man die alte, nicht mehr benutzte Stadtbefestigung allmählich abtrug – man begann damit im Jahre 1725 – und in die noch bestehenden schönen Parkanlagen, rund um die Altstadt herum, verwandelte.

In dieser Hinsicht gebührt das Hauptverdienst dem tüchtigen und weitblickenden Bürgermeister Karl Wilhelm Müller (1778), dessen Denkmal sich heute gegenüber dem Hauptbahnhofe inmitten seiner Schöpfungen erhebt. Daß man über diesen äußeren Ausschmückungen aber auch nicht die Förderung der geistigen Ausbildung vernachlässigte, war ein wesentlicher Faktor zur Hebung und Bedeutung der Stadt.

So wurde z.B. 1764 in der wenig benutzten Pleißenburg unter der Leitung des tüchtigen Künstlers und Freundes von Goethe, Adam Friedrich Oeser, eine Malerakademie errichtet, 1766 an Stelle des jetzigen alten Theaters ein Schauspielhaus erbaut, 1781 im Gewandhause das »Große Konzert«, der Vorläufer der berühmten »Gewandhaus-Konzerte«, eröffnet, 1781 auf dem Turme der Pleißenburg eine Sternwarte eingerichtet. Im Jahre 1792 wurde unter den bedeutenden Pädagogen Plato und Dolz eine »Ratsfreischule« eröffnet, der schon 1804 die »1.Bürgerschule« unter dem tüchtigen Gedicke nachfolgte.

Aber schon ballten sich am politischen Horizont schwere Wetterwolken zu vernichtendem Schlage zusammen!

Leipzig in den Jahren 1806 bis 1810.

Waren bereits zu Beginn des 19.Jahrhunderts die Beziehungen zwischen Frankreich und Preußen sehr gespannte, so wuchs diese Spannung noch, als die Franzosen sich mehrfach Einmischungen in deutsche Angelegenheiten erlaubten. Als dann Friedrich WilhelmIII. von Preußen mit AlexanderI. von Rußland, GeorgIII. von England und dem Kurfürsten Friedrich August von Sachsen ein Bündnis schloß, spitzten sich die politischen Beziehungen derart zu, daß Preußen Anfang 1806 an Frankreich den Krieg erklärte.

Leider lagen aber auf Seiten der Verbündeten die Verhältnisse so ungünstig, daß von Anfang an alle Aussichten auf einen glücklichen Verlauf des Krieges für sie als ausgeschlossen gelten konnten. England und Rußland, nicht genügend auf einen solchen Kampf vorbereitet, letzteres in langsamstem Tempo mobilisierend, konnten ihre Verbündeten nicht mit rechtem Nachdruck unterstützen. Es blieben somit Preußen und Sachsen auf sich selbst angewiesen. Dazu kam, daß die preußische Heeresleitung, die sich im Bewußtsein, aus der Schule Friedrichs des Großen hervorgegangen zu sein, den Oberbefehl ausbedungen hatte, den neuen, veränderten Verhältnissen gar wenig Rechnung getragen hatte; man tastete unsicher umher, wo ein fester Wille oder ein energischer Griff nötig gewesen wären. Die Befehle zur Aufstellung der Truppen wider den Feind überstürzten sich; endlose, unnützige Hin- und Hermärsche ermüdeten Roß und Mann. Infolgedessen kam in das ohnehin schwerfällige Fuhrwesen eine heillose Unordnung, wodurch der größte Teil des preußischen Wagenparks den Franzosen direkt in die Hände fiel.

War nun durch die verschiedenen Mißgriffe des Fürsten Hohenlohe, der zum Führer des kleineren Teils der verbündeten sächsisch-preußischen Armee erkoren war, eine allgemeine Unsicherheit und Zaghaftigkeit eingerissen, so wurde diese noch bedeteund dadurch erhöht, daß für die Verpflegung der Truppen wenig oder nichts geschehen war, es vielmehr von Tag zu Tag mehr und mehr an den notwendigsten Lebensbedürfnissen mangelte.

Was nützte es daher, daß bei dem ersten größeren Zusammenstoße bei Schleiz, am 9.Oktober 1806, die verbündeten Truppen sich wacker schlugen und die sächsischen Johann-Dragoner sich den ehrenden Beinamen »Fleischhacker« erwarben? Infolge der bedeutenden Uebermacht und der besseren, geschickten Führung blieben die Franzosen doch Herren des Schlachtfeldes.

Das gleiche Ergebnis mit noch schlimmeren Folgen zeigte sich Tags darauf in der Schlacht bei Saalfeld, in der Prinz Louis Ferdinand, an der Spitze der sächsischen Husaren, durch die Hand des Wachtmeisters Guindey vom 10.Husaren-Regiment den Tod fand.

Unter solchen niederdrückenden Aussichten schlug man dann am 14.Oktober 1806 die unheilvolle Schlacht bei Jena, in der Hohenlohes Ungeschicklichkeit noch mehr zu Tage trat wie bisher. Soll doch Napoleon beim Anblick der deutschen Stellung spöttisch gesagt haben: »Mein Gott! Die Preußen sind ja noch ungeschickter als die Oesterreicher im italienischen Feldzuge!« und daß es fast mehr Kunst erfordert hätte, die Schlacht zu verlieren als zu gewinnen!

Als nun gar am gleichen Tage die preußische Hauptarmee unter dem Befehle des greisen Herzogs von Braunschweig und des Königs von Preußen bei Auerstädt aufs Haupt geschlagen und zersprengt wurde, war das Schicksal des Krieges besiegelt.

Schon am 15.Oktober ergab sich in Erfurt von Möllendorf mit etwa 18000Mann und 120Geschützen, und am 8.November Magdeburg mit etwa 23000Mann und Hunderten von Kanonen. Der Herzog von Braunschweig, dem im Kampfe beide Augen ausgeschossen wurden, starb an den erhaltenen schweren Verletzungen, ebenso General von Schmettau.

Die nächste Folge dieser unheilvollen Ereignisse war für die Stadt Leipzig das zweifelhafte Vergnügen, die französischen Truppen in großer Masse als unwillkommene Gäste aufnehmen zu müssen. Am 18.Oktober, einem Sonnabend, nachmittags gegen 2Uhr, rückten französische Husaren als Vortruppe des Davoust’schen Korps in die Stadt ein; der Marschall nahm mit seinem Gefolge im Hotel de Prusse am Roßplatz Wohnung. Gegen Abend folgte dann das ganze Armeekorps in Stärke von etwa 42000Mann nach. Die Franzosen rückten durch das Ranstädter Tor ein: die Infanterie im Geschwindschritt, unter lebhaftem Trommelschlag und heiterer alles belebender Musik. Sie wurden teils in der Stadt, teils in den nahen Dörfern einquartiert.

Als Gouverneur wurde der Brigadegeneral Peter Macon eingesetzt. Das war ein in jeder Hinsicht trefflicher und humaner Mann, der vor allem die von der französischen Regierung ausgeschriebenen hohen Lieferungsansprüche, besonders an Tuch (erst 36000 Stab feines Offizierstuch, dann auf 45000Stab erhöht, obwohl Sachsen infolge Privatvertrages als »neutrales Land« bezeichnet wurde!!), soviel er nur konnte, zu mildern suchte. Wie hochgeschätzt und allgemein beliebt sich dieser Mann in den wenigen Tagen seines Leipziger Aufenthaltes zu machen verstanden hatte, bewies die tiefe und aufrichtige Trauer der Bürgerschaft, als er bereits am 27.Oktober Abends gegen 9Uhr nach kurzer Krankheit starb: die Leipziger richteten ihm eine Trauerfeier und ein Begräbnis aus, wie man es bis dahin kaum gesehen hatte. Macon ruht in der Ratsgruft auf dem alten St.Johannisfriedhofe.

Inzwischen gingen von allen Seiten neue Hiobsbotschaften ein; überall kapitulierten größere und kleinere Abteilungen der geschlagenen Armee.

Zahlreiche, zum Teil verwundete Preußen, denen die Bewohner ihr Los soviel als möglich zu erleichtern suchten, trafen in Leipzig ein, um von hier aus weitergeführt zu werden. Ebenso wandten sich vielfach sächsische Soldaten hierher, die von der inzwischen erfolgten, von den Franzosen streng durchgeführten Neutralitätserklärung Sachsen nichts wußten oder sich von ihren preußischen Waffenbrüdern nicht hatten trennen wollen. Dabei hatten sich manche unangenehme Zwischenfälle ereignet. Die Franzosen hatten nämlich, weil ihnen vielfach die sächsische Reiterei so übel mitgespielt hatte, nichts Eiligeres zu tun, als den sächsischen Reitern neben ihren Waffen vor allem ihre guten Pferde abzunehmen, um damit ihre eigene, teilweise mangelhafte Reiterei aufzubessern. Daß dabei die Franzmänner nicht immer gut abschnitten, beweist der nachfolgend geschilderte Vorfall.

Unter den ihren Rückzug nach dem Norden fortsetzenden preußischen Truppen befanden sich, wie schon erwähnt, vielfach auch noch säschische Soldaten. Als nun, hart verfolgt von französischer Reiterei, eine starke preußische Truppe, bei der sich auch Blücher befunden haben soll, einen sumpfigen Hohlweg zu durchschreiten hatte, blieb eine Anzahl preußische Geschütze in dem weichen Boden stecken. Schon jubelten die Franzosen! Sie hatten aber nicht mit einem umsichtigen, sächsischen Trompeter gerechnet. Dieser sprengte aus dem Hohlweg heraus und den Franzosen ein Stück Wegs entgegen, um sofort das sächsische Kavallerie-Signal »Zurück« erklingen zu lassen! Die Wirkung war völlig den gehegten Erwartungen gleich! Die zahlreichen sächsischen Pferde folgten gehorsam dem Signale, mochten ihre Reiter auch an den Zügeln reißen und strampeln, soviel sie wollten: die Unordnung bei den Verfolgern wuchs derartig, daß an ein augenblickliches Verfolgen und Angreifen gar nicht mehr gedacht werden konnte, und ehe nach geraumer Zeit sich die Franzosen endlich wieder geordnet hatten, waren die festgefahrenen Geschütze längst befreit und in Sicherheit gebracht. Der brave Trompeter wurde übrigens reich belohnt.

Wenn nun Napoleon an sich auf die sächsische Reiterei nicht gut zu sprechen war – man denke an ihr grimmiges Dreinschlagen bei Schleiz und Saalfeld und sonst bei verschiedenen Gelegenheiten während der Rückzugsgefechte – so soll, beim Anhören dieses Berichts, sein Zorn hell aufgelodert sein: er befahl, daß die ungehorsamen, sächsischen Pferde jetzt auf die gesamten Reiterregimenter der französischen Armee verteilt werden sollten, um ähnliche Vorkommnise ein für alle Mal zu vermeiden.

Uebrigens ging die Abgabe der Pferde der sächsischen Reiterei an die Franzosen – sie erfolgte in Leipzig meist auf dem Roßplatz – nicht immer glatt vonstatten. Die sächsischen Reiter, infolge der langen Dienstzeit und ihren Pferden eng verwachsen, leisteten oft Widerstand und, wurden sie durch die Uebermacht endlich gzwungen, nachzugeben, so kam es wohl vor, daß der brave Reiter glaubte, diese Schmach nicht überleben zu können, und Selbstmord beging. Der Leipziger Künstler und Zeitgenosse jener schweren Tage, T.G.H.Geißler, hat eine solche Szene auf dem Roßplatz in einem reizenden Kupferstich festgehalten.

Wie überaus schlecht Napoleon auf die Sachsen zu sprechen war, beweist auch die wuterfüllte Ansprache, die er an die ihm vorgestellten verwundeten und gefangenen sächsischen Offiziere in Jena und Weimar hielt. Als er, in wenig pietätvoller Weise, einige Jahre später auf dem Schlachtfelde eine Hasenjagd abhielt und dazu den König von Preußen samt seinen Offizieren einlud, wurde auch nicht ein einziger sächsischer Offizier mit einer Einladung bedacht – war Napoleon doch bekannt, daß einzelne Truppenteile, wie z.B. die Garde du Corps, auch später ihm einen grimmigen Haß entgegenbrachten. Anläßlich mehr als einer Heerschau, wenn diese schönen Regimenter am Kaiser vorüberzogen, brach er mit eisigem Lächeln in die Worte aus: »Oh diese hübschen Jungen! Wenn sie könnten, wie sie möchten…..«!!

Inzwischen nahmen in dem, wie schon gesagt, als »neutralem« Land erklärten Sachsen und ganz besonders in Leipzig als der bedeutendsten Handelsstadt, die Requisitionen ihren ungestörten Fortgang. Nach der schon erwähnten ungeheuren Tuchlieferung, zu deren Erfüllung man sogar Tuche, die bei den Spediteuren lagerten und die man natürlich bezahlten mußte, hatte heranziehen müssen, kam eine Lieferung von 150000