Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

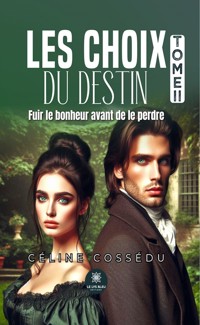

- Serie: Les choix du destin

- Sprache: Französisch

Cela fait six ans que Peter de Lawford a été frappé par un drame qui l’a plongé dans une solitude insupportable. Mais un jour, une rencontre inattendue va tout bouleverser. Meghan fait son apparition dans sa vie, apportant avec elle l’ardeur et la vivacité de son caractère irlandais. En elle, Peter retrouve des émotions qu’il pensait éteintes à jamais avec la perte de sa bien-aimée Amélie. Le coup de foudre est réciproque et, pour la première fois depuis longtemps, Peter ose espérer un avenir pour leur histoire. Pourtant, un obstacle imprévu menace de les séparer. Parviendront-ils à surmonter cette épreuve ? Peter retrouvera-t-il enfin le chemin du bonheur ?

À PROPOS DE L'AUTRICE

Céline Cossédu a trouvé sa véritable inspiration à travers les œuvres de Jane Austen. Profondément touchée par la littérature sentimentale, elle présente "Quand l’amour renaît des larmes", le troisième volet de sa saga en quatre tomes intitulée "Les choix du destin".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Titre

Céline Cossédu

Les choix du destin

Tome III

Quand l’amour renaît des larmes

Roman

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Céline Cossédu

ISBN : 979-10-422-5603-6

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Comté d’Oakwood – Août 1872

Il est des dates dans une vie, qui nous ramènent constamment à des événements plus ou moins heureux. Le château de Newdawn en vivait trois chaque année : un mariage, une naissance et un décès. Et, malgré le caractère joyeux des deux premiers événements, force était de constater qu’ils répandaient la même tristesse entre les vieux murs, tant ils avaient un point commun qui les reliait entre eux ; celui du vide laissé par Amélie. Et, même si les années passaient, le souvenir de la jeune comtesse était toujours présent dans les esprits et dans le cœur de tous. Pour certains plus que pour d’autres certainement. Mais les dates qui avaient marqué la courte existence de cette femme admirable laissaient une empreinte de tristesse nostalgique sur le château, et ce, chaque année. Comme si tout le personnel voulait s’accorder à l’humeur mélancolique du maître des lieux.

Heureusement, loin des considérations dramatiques de cette journée, Emma et Alexander étaient comme une lumière au milieu des funestes pensées. Grâce à Célia, Emma grandissait en toute sérénité. Le rôle de la nurse avait changé. Peter l’avait nommée gouvernante pour que sa fonction soit cohérente avec l’évolution d’Emma. Henry avait eu raison à propos de cette dernière. Au fil du temps, la petite fille s’était habituée à Alexander. Voyant que sa nurse prenait toujours autant soin d’elle, Emma avait fini par accepter de la partager avec le petit garçon. Pour autant, les deux enfants pouvaient aussi bien jouer ensemble en toute harmonie et l’instant suivant se chamailler comme des chiffonniers. Étant tous les deux dotés d’un caractère bien trempé, il n’était pas rare de voir l’un imposer sa loi à l’autre et la confrontation était explosive. Au grand désespoir de Célia qui devait trancher le différend en toute neutralité. Comme ce qui fut le cas ce jour-là :

Excédée, Célia leva les yeux au ciel avant de se tourner vers les deux enfants, le visage impassible. Le Comte avait fait aménager une chambre du château en salle de jeu. Il y avait toutes sortes de jouets dans la pièce, mais les enfants trouvaient toujours le moyen de vouloir celui qu’avait l’autre. Célia regarda Emma. La petite fille venait de fêter ses six ans et devenait le portrait de sa mère. Elle allait devenir une très belle jeune femme à n’en pas douter. Alexander, du haut de ses cinq ans, était la réplique miniature de son père ; aussi bien en beauté que pour le caractère espiègle et moqueur :

La gouvernante avait choisi d’élever Alexander dans le respect d’Emma et de son rang. Même s’il lui était difficile d’empêcher son fils d’appeler la petite fille par son prénom, elle essayait de lui inculquer la notion du vouvoiement qu’il sied d’employer lorsque l’on s’adresse à une future lady. Le petit garçon regarda sa mère avec ce petit air innocent qui ne trompait pas Célia :

Alexander baissa les yeux en soupirant, sachant pertinemment qu’il ne gagnerait pas la bataille contre sa mère. Célia sentit son cœur fondre devant la déception de son fils, mais elle se reprit très vite ; Alexander devait apprendre qu’on ne pouvait pas prendre les choses qui ne nous appartiennent pas, sans demander la permission :

Contraint et forcé, Alexander s’approcha d’un pas traînant vers Emma, qui l’attendait de pied ferme, les bras croisés et le menton fièrement levé. Le petit garçon lui tendit le jouet de mauvaise grâce :

Emma ne perdait pas une miette de l’humiliation d’Alexander et se réjouissait ouvertement de sa déconvenue. Un sourire ravi aux lèvres, elle attendait les excuses du petit garçon. Celui-ci poussa un soupir à fendre l’âme avant de dire du bout des lèvres :

Ne voulant pas l’humilier davantage en lui rappelant qu’il devait appeler Emma, « Mademoiselle », Célia hocha la tête, satisfaite :

Pensant avoir réglé le problème, la gouvernante allait retourner à ses occupations quand elle vit Emma tirer la langue à Alexander pour se moquer de lui. Ce dernier allait se plaindre à sa mère, mais celle-ci le devança :

Cette dernière leva prudemment les yeux vers sa gouvernante, sachant pertinemment qu’elle avait fait une bêtise :

Emma baissa les yeux, penaude, sous le regard satisfait d’Alexander qui tenait sa vengeance :

Satisfaite d’avoir donné une bonne leçon aux deux enfants, Célia se dérida et leur sourit :

Rassurés, les enfants sourirent à la jeune femme qui ajouta :

Ravis, les petits laissèrent éclater leur joie :

La petite fille posa sa poupée :

Elle était toujours ébahie de voir la capacité qu’avaient Emma et Alexander à se pardonner leur méchanceté en un rien de temps. À croire qu’ils ne se jouaient de mauvais tours que pour passer le temps ou tester jusqu’où ils pouvaient aller dans la provocation pour ennuyer l’autre. Et au final, leurs chamailleries se finissaient toujours de la même façon. Dès que Célia avait résolu le problème, les enfants, d’un commun accord, passaient à autre chose et se réconciliaient tout naturellement, sans la moindre rancune. Et Célia était heureuse de la complicité qui les unissait. Elle espérait qu’en grandissant, ils garderaient cette affection fraternelle qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre et que leur amitié puisse durer éternellement.

Le déjeuner était toujours un moment très animé depuis que les enfants avaient grandi. Les conversations allaient bon train autour de la table pour la plus grande joie de Peter dont la solitude se faisait de plus en plus sentir. Surtout aujourd’hui :

Henry, qui savait très bien où allait Peter, intervint :

Puis il se tourna vers Emma :

Puis elle regarda Peter :

Une conversation animée sur les chevaux s’engagea jusqu’à la fin du repas :

Des protestations fusèrent dans tous les sens :

Aussitôt les deux enfants se turent et se précipitèrent vers la porte pour monter dans la nurserie où deux petits lits avaient été installés pour eux à la place du berceau. Les adultes éclatèrent de rire :

Puis elle se leva.

Après un sourire à Henry, elle sortit précipitamment, suivie par les rires des deux hommes qui se rassirent :

Peter hocha la tête, les yeux dans le vague, comme si son esprit s’évadait loin de la pièce :

C’était plus une affirmation qu’une question qui sortit de la bouche d’Henry.

Peter médita un instant les paroles de son ami. Il savait qu’Henry avait raison, mais il avait l’impression que son cœur était mort avec Amélie et que tout l’amour qu’il lui restait était pour sa fille.

Puis il sortit d’un pas lourd, laissant un Henry compatissant et triste pour Peter. Y avait-il quelque part une femme capable de rendre le goût de vivre à son ami ? Il l’espérait du fond du cœur. Le régisseur était bien placé pour savoir à quel point le manque d’amour pouvait faire mal. Savoir que Peter traînait sa solitude depuis plus de six ans était d’une tristesse infinie. Il souhaitait le meilleur pour son ami, qui le méritait amplement. Et Henry fit une prière silencieuse pour qu’un jour, une femme vienne ramener la joie de vivre dans le cœur du jeune comte.

Agenouillé dans l’herbe, Peter enlevait d’une main tendre les quelques feuilles qui recouvraient la tombe de sa femme. Même s’il ne venait plus aussi souvent qu’avant, s’étant résigné au départ d’Amélie, il n’en était pas moins triste et désespéré chaque fois qu’il venait se recueillir sur la tombe de la défunte. Elle avait laissé un tel vide dans sa vie, qu’il se demandait parfois si une autre arriverait à le combler un jour.

Il eut un sourire en pensant à Emma :

Puis son sourire se transforma en un sanglot :

Il pleura un long moment sur son amour perdu, laissant sortir tout le chagrin qui obstruait sa gorge depuis son réveil et l’angoisse de devoir passer encore un anniversaire de mariage sans Amélie. Puis, après quelques minutes, il inspira profondément pour se calmer.

Il ponctua cette promesse en mettant sa main sur sa bouche puis en la posant sur la pierre tombale comme pour envoyer un baiser à sa femme par-delà la mort.

Après s’être recueilli un long moment sur la tombe de son épouse, Peter remonta sur son cheval, le cœur lourd. Il venait moins souvent au cimetière et le sentiment d’être en train d’oublier son Amélie le faisait se sentir coupable. Si ce n’était les dates précises qu’il ne pouvait oublier, Peter devait admettre que sa défunte femme n’était plus dans toutes ses pensées comme avant. Et même si la peine de son amour perdu était toujours là, le chagrin avait cédé sa place à l’envi d’avancer et de regarder vers l’avenir. Il se rendait compte que le temps faisait son œuvre et qu’Henry avait peut-être raison ; il devait reprendre une vie sociale, rencontrer du monde et peut-être… Peter secoua la tête. Il n’arrivait pas à se convaincre qu’il pouvait tomber amoureux de nouveau. Ce qu’il avait vécu avec Amélie était unique. Il ne pourrait jamais aimer une autre femme comme il l’avait aimée elle. Cela lui semblait impossible. Et pourtant, c’était compté sans le destin qui décida que ce jour de tristesse serait aussi le début d’une nouvelle vie pour Peter.

Perdu dans ses pensées moroses, Peter faisait avancer son cheval au pas, prenant son temps pour rentrer au château. Il ne pouvait pas s’empêcher d’imaginer ce qu’aurait été sa vie si Amélie était encore là. Seraient-ils toujours aussi amoureux ? Est-ce que leur complicité serait intacte ? Auraient-ils d’autres enfants ? Autant de questions sans réponses avec lesquelles il devrait vivre. Il prit soudain conscience qu’il s’était éloigné du chemin et qu’il se trouvait près du vieux chêne. C’était étrange de penser qu’inconsciemment il avait conduit son cheval jusqu’à cet endroit si spécial. Mais, à peine eut-il le temps d’esquisser un sourire désabusé, au souvenir des moments passés ici avec Amélie, qu’un cri le fit sursauter :

Dressé sur ses éperons, Peter tentait de capter d’où venait ce cri de détresse.

C’était la voix d’une femme. Il avait repéré d’où venait l’appel, mais il n’eut pas le temps de talonner sa monture. Un cheval arrivait sur lui à toute vitesse, comme s’il avait le diable aux trousses. La cavalière, couchée sur l’encolure, tentait tant bien que mal de tenir sur sa selle en s’agrippant à la crinière. Sans plus réfléchir, Peter talonna son cheval pour tenter de barrer la route de la jument. Mais celle-ci l’esquiva et continua sa course. Le jeune homme lança son cheval au galop, utilisant toute la puissance de son étalon pour secourir la cavalière. Après une course poursuite, il réussit à dépasser le cheval furieux et saisir les rennes pour arrêter la monture :

Le cheval piaffa un instant avant de s’arrêter dans un dernier hennissement. Peter sauta à terre et contourna sa monture pour s’approcher de la femme. Son cœur battait la chamade, tant l’excitation de cette course folle avait fait monter l’adrénaline dans son sang. Il y avait bien longtemps que rien n’avait bousculé sa routine et cette sensation d’exaltation n’était pas pour lui déplaire. Reprenant le contrôle de sa respiration, il se pencha pour voir le visage de la dame en détresse :

La cavalière était toujours agrippée à la crinière du cheval et respirait fortement. Son chapeau avait glissé et lui couvrait le visage. Peter ne voyait que quelques mèches de cheveux roux qui dépassaient de sa coiffe.

La femme se redressa doucement et remonta son chapeau, dévoilant son visage. Peter eut juste le temps de croiser un regard vert que la jeune femme lui tendait les bras pour qu’il l’aide à descendre du cheval. Le jeune comte la saisit par la taille et elle se laissa glisser à terre. Mais en touchant le sol, les jambes tremblantes de la cavalière cédèrent sous elle et elle tomba assise dans l’herbe, son chapeau basculant de nouveau sur son visage. Inquiet, Peter s’agenouilla près d’elle :

Il vit les épaules de sa compagne trembler et il crut qu’elle pleurait. Mais avant qu’il n’ait pu dire une parole réconfortante, la jeune femme souleva son chapeau et le regarda en riant :

Ravi de constater qu’elle n’avait rien et prenait plutôt bien l’incident, Peter sourit à son tour.

Mais la jeune femme refusa d’un geste de la main :

Ils éclatèrent de rire et Peter s’assit dans l’herbe à son tour :

Elle regarda le champ autour d’elle :

Peter regarda autour de lui également et pensa tout haut, le regard perdu à l’horizon :

Peter regarda la jeune femme, un peu troubler de cette rencontre. Elle n’était pas d’une beauté qui coupe le souffle d’un homme au premier regard, mais elle était très jolie à regarder. Les traits de son visage étaient fins ; sa peau laiteuse était parfaite ; un petit nez droit et des lèvres rouges et pulpeuses. Son regard franc et direct, dont le vert vous transperçait jusqu’au tréfonds de votre âme, devenait ensorceleur quand vous les fixait trop longtemps. Peter se rendit compte qu’il s’était perdu dans ces eaux profondes, lorsqu’il entendit la jeune femme se racler la gorge :

Revenu brusquement à la réalité, Peter se leva et tendit la main à la jeune femme. Cette dernière, une fois debout, secoua les plis de sa robe pour se donner une contenance. Le regard insistant du jeune homme la mettait mal à l’aise et elle se rendait compte, soudain, qu’elle était perdue au milieu de nul par avec un parfait étranger. Elle attrapa les rênes de son cheval :

La jeune femme n’osait pas le regarder et Peter se rendit compte qu’elle avait peur de lui, et il en était désolé. Il devait lui paraître étrange d’être, ainsi, dévisagée par un inconnu et le jeune homme voulut racheter son manque de respect :

L’homme semblait sincèrement désolé. La jeune femme hésita à lui faire confiance, mais il semblait tellement peiné de sa maladresse qu’elle décida de lui laisser le bénéfice du doute. D’autant plus que, si ce n’était la façon insistante avec laquelle il l’avait dévisagée, elle devait admettre que les manières de l’homme étaient en tout point celles d’un parfait gentleman :

Peter saisit l’occasion d’en savoir un peu plus sur elle :

Une ombre passa sur le visage de la jeune femme, mais elle se reprit bien vite :

Voyant qu’elle n’avait pas envie de s’appesantir sur le sujet, Peter saisit les rênes de son cheval et coupa court à la conversation :

Ils marchèrent un instant en silence, tirant leurs chevaux derrière eux. Peter mourait d’en savoir plus sur sa compagne, mais il avait peur d’être indiscret en posant trop de questions. Après tout, il ne connaissait cette femme que depuis quelques minutes. Déjà ils arrivaient sur la route et il redoutait de la laisser partir. Cela faisait tellement longtemps qu’il n’avait pas discuté avec une femme, autre que celle de son entourage. C’était tellement agréable :

La jeune femme sourit, ravie d’avoir retrouvé son chemin :

Peter l’aida à monter et elle s’installa en amazone sur sa selle. Elle regarda le jeune homme du haut de sa monture :

La jeune femme ne réagit pas à son nom et le jeune homme supposa qu’elle ne savait pas qui il était. Il ne précisa pas son titre pour ne pas paraître présomptueux :

Celle-ci sourit du renvoi de politesse et répondit à son tour :

Ils éclatèrent de rire. Puis, leurs regards s’accrochèrent un instant, surpris par la complicité qui les unissait tout naturellement, alors qu’ils venaient à peine de se rencontrer. Le cheval de Meghan piaffa, rompant le charme. Elle baissa les yeux, gênée :

Elle finit tout de même par regarder le jeune homme pour le saluer :

La jeune femme talonna sa monture et, sur un dernier signe de la tête, s’éloigna, sans se retourner. Resté seul, Peter regarda la cavalière s’en aller et attendit de ne plus la voir avant de se mettre en selle. Il était totalement dérouté par cette rencontre. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas passé un aussi bon moment. Il aurait aimé poursuivre cette charmante conversation ; connaître un peu plus la jeune femme. Un sourire apparut sur ses lèvres en revivant la scène qui venait de se jouer dans le pré. Il revit la jeune femme agrippée à la crinière du cheval complètement tétanisée par la peur, puis assise par terre et relevant son chapeau en riant. Sa gêne quand il avait commencé à la dévisager, puis de nouveau son sourire lorsqu’il l’avait rassurée. Elle avait un sens de l’humour qui plaisait énormément à Peter. Depuis quand n’avait-il pas ri ainsi avec une femme ? Soudain son sourire s’effaça et il regarda autour de lui. Le destin lui jouait encore un vilain tour. Il rencontrait une femme charmante à l’endroit même où il donnait rendez-vous à Amélie, le jour même où il fêtait son anniversaire de mariage. Le pire, c’était que durant tout le temps qu’il avait passé près de Meghan, il n’avait pas pensé une seule seconde à tout ça. Ayant retrouvé, à regret, son humeur sombre du début d’après-midi, Peter rentra au château. Mais il ne put empêcher son esprit de penser à une jeune femme rousse aux yeux verts magnifiques, assise au milieu d’un champ. Souvenirs qui attisaient encore plus son sentiment de culpabilité.

Plongée dans ses pensées, Meghan menait sa monture au pas en souriant rêveusement. Quelle étrange rencontre venait-elle de faire là ! Elle qui se targuait d’être une femme indépendante, se passant en toute occasion de la gent masculine, avait, contre toute attente, beaucoup apprécié d’être secourue par cet inconnu. Même si son regard insistant l’avait mise mal à l’aise, elle avait pris beaucoup de plaisir à converser avec lui. Il avait eu une attitude protectrice dans ses gestes et sa façon de la rassurer, qui, elle, devait bien l’admettre, ne lui avait pas déplu. Assurément, quelque chose de spécial s’était passé entre eux durant leur échange et Meghan était sûre que le souvenir de ce jeune homme, très bien fait de sa personne, n’allait pas la quitter de sitôt. S’il était voisin avec sa tante, peut-être leur serait-il donné de se revoir, espéra secrètement la jeune femme. Mais, malgré le frisson d’excitation qui monta le long de sa colonne vertébrale, le souvenir de ce qu’elle avait laissé derrière elle, en Irlande, refroidit ses ardeurs. Elle ne devait pas se laisser distraire de ce pour quoi elle était venue en Angleterre. Elle avait encore trop de choses à mettre en ordre dans sa vie. Alors, même si elle devait admettre que Peter ne l’avait pas laissée indifférente, elle devait d’abord se concentrer sur l’essentiel. Et puis, rien ne disait qu’ils allaient se revoir un jour…

Trois jours. Cela faisait trois jours que la rencontre à Green Meadow avait eu lieu, et Peter n’arrivait toujours pas à se défaire du souvenir de la chevelure flamboyante de Meghan et de son regard émeraude plein d’humour. Leur rencontre n’avait duré que quelques minutes et pourtant, le sourire de la jeune femme ne cessait de le hanter jour et nuit. Comment en était-il arrivé à fantasmer sur une parfaite inconnue. Était-il à ce point en manque de relation féminine ou Meghan l’avait-elle envoûté au point qu’il ne pense plus qu’à elle ?

Peter avait vaguement conscience qu’on s’adressait à lui, mais son esprit était totalement pris par ses pensées et il ne réagit pas.

Henry essayait désespérément d’attirer l’attention de son ami, mais celui-ci semblait à mille lieues du bureau :

Cette fois, Peter sembla sortir de sa torpeur et regarda son ami sans comprendre :

Henry fronça les sourcils :

Peter se redressa dans son fauteuil et secoua la tête comme pour sortir d’un songe :

Peter eut un sourire désabusé :

Henry le rejoignit :

Peter hésita un instant, mais son envie de se confier à quelqu’un était trop forte. De plus, Henry était la personne en qui il avait le plus confiance. Il décida donc de lui raconter la vérité :

Peter se laissa tomber dans un fauteuil près de la cheminée et Henry s’installa en face de lui :

Le régisseur resta bouche bée. Comment son ami avait-il pu rencontrer une femme alors qu’il ne quittait jamais le château ?

Les questions se bousculaient dans la tête d’Henry. Il voulait tout savoir de cette femme qui avait réussi à captiver le veuf éploré. Peter sourit presque timidement au souvenir de la jeune femme et répondit sans oser regarder son ami dans les yeux :

Henry sourit d’un air satisfait en se calant plus profondément dans le fauteuil :

Peter se détendit et rit sous l’avalanche de questions :

Peter s’arrêta pour faire durer le suspense et Henry, qui buvait littéralement ses paroles, protesta :

Le Comte rit de nouveau et leva la main en signe d’apaisement. Il raconta qu’après être parti du cimetière, il s’était retrouvé à Green Meadow sans trop savoir comment. Puis il y avait eu l’appel de détresse de Meghan, et son intervention pour stopper la monture. Il omit de dire qu’elle avait les yeux ensorceleurs, une taille fine et une conversation agréable ; et surtout qu’elle avait un humour qui lui plaisait énormément. Mais les non-dits n’échappèrent pas à la perspicacité d’Henry :

Le sourire de Peter s’effaça doucement et il regarda de nouveau dans le fond de son verre, pensif :

Henry comprenait enfin pourquoi son ami était tourmenté. Il se sentait coupable d’avoir apprécié la compagnie d’une autre femme qui lui avait fait oublier son épouse défunte :

Peter hocha la tête tristement :

Peter médita un instant les paroles d’Henry. Il était heureux d’entendre son ami lui dire qu’il ne faisait rien de mal. Il se sentait moins coupable. Pour autant, la discussion ne menait pas bien loin :

Peter se leva pour clore le sujet :

Henry sourit d’un air évasif. Il n’arrivait pas à croire que le destin avait mis sur la route de Peter une femme capable de le détourner de son deuil, pour aussitôt lui enlever tout espoir d’une relation avec elle. Le jeune homme se promit de raconter toute l’histoire à Célia. Il était persuadé que sa femme trouverait un moyen d’aider Peter.

Célia posa sur la table de la cuisine l’assiette qu’elle était en train d’essuyer et rejoignit précipitamment son mari près de la cheminée. Elle se laissa tomber sur les coussins, s’asseyant presque sur Henry qui la retint en riant :

Pour toute réponse, Célia fronça les sourcils et donna un coup dans les côtes de son mari qui rit de plus belle :

Henry lui raconta tout ce que Peter lui avait dit de sa rencontre avec Meghan. Célia l’écoutait religieusement. Une fois son récit fini, la jeune femme réfléchit tout haut :

Elle poussa un soupir à fendre l’âme :

Henry sourit de la déception de sa femme et porta sa main à ses lèvres :

Après l’enlèvement d’Emma, Mary était restée un long moment cloîtrée chez elle, n’osant plus se montrer en public, tant le remords la tenaillait. Même si l’enquête avait déterminé que seul Rob était responsable de toute l’affaire, la mère d’Amélie était restée en retrait de la société quelque temps. Elle avait épousé Harry dans la plus stricte intimité et, depuis, elle vivait une vie paisible avec l’homme qu’elle avait toujours aimé. Peter avait commencé par lui rendre visite régulièrement avec Emma, ne voulant pas rompre le lien qui unissait sa fille à sa grand-mère. Puis, peu à peu, il avait réussi à la faire venir au château pour le thé, laissant le soin à Célia de jouer les maîtresses de maison lorsqu’il ne pouvait pas recevoir sa belle-mère. C’est ainsi qu’une routine s’était installée et qu’une certaine complicité était née entre Mary et Célia, qui s’appelaient désormais par leur prénom. Elles avaient beaucoup de plaisir à discuter ensemble et Madame Douglas ne cachait pas son souhait de voir Peter se remarier un jour. Elle était consciente qu’Emma avait besoin d’une mère, même si cela lui brisait le cœur qu’une autre puisse prendre la place de sa fille bien-aimée. Tout comme elle savait que Peter avait besoin d’une femme à ses côtés.

Revenant à la réalité du moment, Célia interrogea son mari :

Son mari sourit d’un air énigmatique :

L’air de sournoise satisfaction sur le visage de son mari, fit rire Célia :

Henry rit à son tour :

Mais elle redoutait tout de même les conséquences de tout ça sur Peter :

Henry attira sa femme vers lui et l’assit sur ses genoux :

Célia passa les bras autour du cou de son mari et posa son front contre le sien :

Ils échangèrent un baiser passionné, attisant le désir qu’ils avaient l’un de l’autre. Mais Célia repoussa son mari, l’air ailleurs :

Pris par la passion, Henry continuait de poser des baisers un peu partout sur Célia, mais celle-ci pensait toujours à leur discussion :

Obsédé par son stratagème, elle ne sembla pas remarquer que son mari l’avait basculée sur les coussins et qu’il commençait à remonter ses jupons. Ce n’est que lorsqu’elle sentit une main remonter le long de sa cuisse qu’elle réalisa que son mari avait entrepris de lui faire l’amour. Elle laissa échapper un soupir de plaisir sous la caresse et Henry releva la tête en souriant :

Célia se redressa, attrapa son mari par le col de sa chemise et l’attira à elle :

Bientôt, on n’entendit plus dans la pièce que les soupirs de plaisir des deux amants.

Une fois par semaine, Peter recevait au château les métayers qui souhaitaient exposer des problèmes concernant les récoltes ou demander son arbitrage sur un différend. Ses rencontres étaient souvent constructives et enrichissantes, mais pouvaient parfois être musclées et difficiles à gérer. C’est ce dernier cas qui se présenta ce jour-là. Les deux métayers qui sortirent du bureau d’un pas rageur ne semblaient pas avoir obtenu satisfaction. Une fois la porte fermée, Peter poussa un soupir de soulagement :

Ce dernier sourit en levant les yeux au ciel :

Les deux amis se regardèrent et s’exclamèrent en chœur :

Leurs rires résonnèrent un moment dans le bureau :

Les métayers, Parker et Stevens, étaient venus demander à Peter son arbitrage dans une affaire d’honneur. Leur différend portait sur le fait que le fils de Parker, Georges, avait été surpris dans une étable en train d’embrasser la fille de Stevens, Margaret. L’honneur de cette dernière étant entaché, d’après le père, celui-ci exigeait que le garçon épouse sa fille pour laver l’affront. Seulement, les deux jeunes n’avaient que quinze ans et ne voulaient pas se marier. Le père de Georges était de cet avis et avait essayé de minimiser l’incident, car, hormis le baiser, les jeunes avaient juré qu’ils n’avaient rien fait de mal. Le métayer Stevens, en bon chrétien, ne voulait rien savoir. Les deux pères étaient donc venus chercher l’avis de Peter pour régler le différend.

Peter se leva et étira ses muscles endoloris :

Henry fit mine de ranger des papiers, pour cacher le sourire qu’il tentait de réprimer.

Quand il ouvrit la porte du salon, Peter n’eut pas le temps d’entrer qu’une petite boule de poils lui passa entre les jambes. Surpris, il suivit des yeux le petit chien qui courut dans le hall, lui-même suivi d’Emma et d’Alexander qui tentaient de le rattraper, manquant de bousculer Peter au passage :