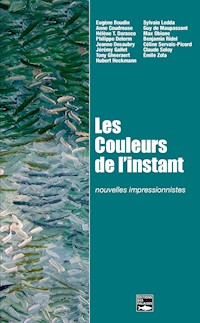

Les Couleurs de l'instant E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Falaises

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L'impressionnisme littéraire existe-t-il ?

Et si l'impressionnisme était aussi littéraire ? Dans le sillage de Monet et Renoir, mais aussi de Boudin, Maupassant et Zola, les auteurs de ce recueil ont joué au jeu des impressions, chacun selon son goût et sa sensibilité. Les nouvelles que nous présentons ici notent les impressions fugitives, captent les couleurs de l'instant, et débusquent le réel dans le miroitement des apparences.

La nouvelle entretient d'évidentes résonances avec l'impressionnisme : récit bref, qui prend sa forme moderne et son essor dans la Normandie du XIXe siècle, ce genre littéraire se prête naturellement à l'art de suggérer, de donner à deviner ce qu'il laisse en suspens. Selon le principe d'une divagation buissonnière, sont ici rassemblées des histoires de tonalités différentes, tragiques ou comiques, policières ou poétiques. Ce sont ainsi différents aspects de l'impressionnisme littéraire, tel qu'il innerve encore la création vivante aujourd'hui, qu'explorent les participants à ce volume. Pour, nous l'espérons, le plus grand plaisir du lecteur.

Un ouvrage où se côtoient des textes classiques et contemporains, pour démontrer que l'impressionnisme est aussi littéraire.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Un livre à découvrir en parallèle de l’exposition impressionniste à Rouen: le recueil de nouvelles

Les couleurs de l’instant. -

émission La Culture Sans Nom sur Radio HDR

J'ai adoré! À lire. -

Pascalmartineous, Babelio

À PROPOS DES AUTEURS

Hubert Heckmann,

Céline Servais-Picord et

Tony Gheeraert ont choisi les textes présentés dans cet ouvrage - Ils font partie de l'association Fictions, atelier de littérature, dont le siège est situé à l'université de Rouen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Berthe MorisotChalet au bord de la mer ou Dans une villa au bord de la mer

Vous avez dit « impressionnisme » ?La plume et le pinceau

Et si « l’impressionnisme » était aussi littéraire ? Et si Monet, Renoir et Pissarro, dont le pinceau a modifié à tout jamais notre perception des êtres et des paysages, avaient du même coup métamorphosé la plume des écrivains ? On a voulu voir chez Verlaine, non sans raison, l’équivalent littéraire des œuvres issues de l’école des Batignolles :

Dans l’interminable Ennui de la plaine La neige incertaine Luit comme du sable. Le ciel est de cuivre Sans lueur aucune. On croirait voir vivre Et mourir la lune. Comme des nuées Flottent gris les chênes Des forêts prochaines Parmi les buées.

(Ariette oubliée, VIII)

La « chanson grise », flottante, fragmentaire et suggestive, refuse les facilités de la narration et transpose des sensations dans l’univers des mots. Verlaine est-il un cas isolé ? Rien n’est moins sûr. Maupassant lui-même, le réaliste, l’impitoyable disciple de Flaubert, peintre féroce des mœurs paysannes normandes, qui fréquenta chez Zola ou à Étretat les plus grands peintres de son temps, ne fut pas épargné par la mutation du regard qu’imposa la palette de Monet. Le narrateur de Miss Harriet est un émule de Sisley ou de Bazille :

C’était plus simple d’ailleurs que deux et deux font quatre et en dehors des règles académiques. Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à verrues, couverte de varechs brun, jaunes et rouges, sur qui le soleil coulait comme de l’huile. La lumière, sans qu’on vit l’astre caché derrière moi, tombait sur la pierre et la dorait de feu. C’était ça. Un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe. À gauche la mer, pas la mer bleue, la mer d’ardoise, mais la mer jade, verdâtre, laiteuse et dure aussi sous le ciel foncé.

Si le style est bien affaire de vision, et non de technique, peu importe alors que le tableau ici dépeint soit couché sur le papier de l’écrivain plutôt que sur la toile du peintre : l’œil qui capta les effets des algues sur la falaise et fit scintiller la lumière de ces couleurs, c’est celui de Caillebotte, Degas et Morisot. Lisons encore, pour achever de nous convaincre, cette description d’Étretat, qui donne au lecteur le sentiment de contempler une marine d’Eugène Boudin :

Quand, sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec comme le déchirement d’une toile, joyeux comme un rire et cadencé, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de l’écume, semble danser, s’arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d’Étretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets roulés par les vagues ? La plage dont la beauté célèbre a été si souvent illustrée par les peintres, semble un décor de féerie.

(Le Gaulois, 20 août 1880)

Non seulement l’impressionnisme littéraire n’est pas un mythe, mais il paraît avoir particulièrement nourri l’imaginaire des auteurs normands – qu’on songe non seulement à Maupassant, mais aussi, en s’éloignant un peu vers l’ouest, à Barbey ou à Octave Mirbeau. Et lorsque Zola, anéanti par la mort subite de Flaubert, brosse le cortège funèbre qui s’ébranle dans la côte de Canteleu, c’est encore le regard des peintres de son temps qui anime sa description : « À gauche, Rouen étale lamer grise de ses toitures, tandis que des fumées bleuâtres, à droite, fondent les lointains dans le ciel… »

Toutefois, malgré cette indéniable influence du mouvement pictural sur le monde des lettres, le sujet divise encore les spécialistes, qui peinent à définir la notion d’impressionnisme littéraire, et à lui donner une assise théorique solide. Afin d’y voir plus clair, il fallait donc envisager la question selon une perspective différente de celle habituellement choisie par la critique universitaire. L’association Fictions a choisi la voie de l’expérimentation et de la création : depuis septembre 2009, en partenariat avec le festival Normandie impressionniste et l’université de Rouen, elle a proposé des ateliers d’écriture, ouvert un concours de nouvelles, et organisé des rencontres avec des écrivains. De ces diverses occasions, des textes ont surgi, dont un florilège a paru une première fois en 2010. Nous proposons aujourd’hui une version renouvelée cette anthologie. Chacun des auteurs a eu à cœur, à sa façon, de mettre ses pas dans le sillage des impressionnistes, selon son goût et sa sensibilité, notant les impressions fugitives, privilégiant au concept la mobilité des phénomènes, débusquant le réel dans le miroitement des apparences. Le choix de la nouvelle pour ce recueil s’explique par les résonances que ce genre littéraire entretient avec l’impressionnisme : récit bref, qui prend sa forme moderne et son essor dans la Normandie du XIXe siècle chez des auteurs normands, la nouvelle se prête naturellement à l’art de suggérer, de donner à deviner ce qu’elle laisse en suspens.

Eugène Boudin, Guy de Maupassant et Émile Zola ouvrent ici la voie, avec trois textes qui nous paraissent fondateurs d’une nouvelle manière d’écrire. S’y ajoutent, selon le principe d’une divagation vagabonde, des histoires, de genre et de ton différents, tragiques ou comiques, policières ou poétiques. Toutes, dans leur variété, partagent la même dette envers les maîtres de l’impression : de Philippe Delerm, dont le minimalisme fragmentaire sait si bien capter l’instant fugitif et s’apparente à l’esthétique de la « touche », à Hélène T. Darasco, qui ressuscite les bords de mer d’un jour d’été peuplé de souvenirs et de visions, ce sont différents aspects de l’impressionnisme littéraire, tel qu’il innerve encore la création vivante aujourd’hui, qu’explorent les participants à ce volume. Pour, nous l’espérons, le plus grand plaisir du lecteur.

Hubert Heckmann Céline Servais-Picord Tony Gheeraert

Eugène BoudinCiel nuageux

EUGÈNE BOUDIN Dans les carnets du peintre

De beaux et grands cielstout tourmentés de nuages,chiffonnés de couleurs

Eugène Boudin consignait dans des carnets des notes, rédigées au hasard de ses réflexions et de ses promenades en Normandie. Si ces observations étaient d’abord comme des esquisses pour ses tableaux futurs, elles fournissent aussi, et en quelque sorte à l’insu de leur auteur, les linéaments d’une écriture de la touche légère, de l’instant capté : ce sont ainsi les fragments d’une poétique de l’impression que nous donne à lire ici le maître de Monet.

C’est pour soi qu’il faut peindre. Chercher à se satisfaire soi-même. Se laisser emporter à son inspiration.

Tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne retrouve plus dans l’atelier.

Nous peignons trop à sec. Il faut de toute nécessité frotter les dessous et dégrader sa peinture dans les tons plus chauds. Je crois que c’est là tout ce qui manque pour lui donner un aspect chaud et agréable.

Conducteur de moutons à Plougastel. Étudier cette belle figure d’homme appuyé sur son bâton (se souvenir du Millet, le Berger) mais étudier le beau fond limpide et plein d’air et donner à cela un caractère saisissant.

Les femmes de Berck. Aussi en préparer les dessins de caractère. Étudier types.

Mareyeuses. La même recherche. Ne les peindre qu’après avoir trouvé leur côté saisissant et leur accent vrai.

Vanneuses également, bien déterminer l’accent des figures et essayer cela en esquisses, en dessins terminés, au pastel ou à l’aquarelle, tenter, tenter, mais établir cela, dans la chaude atmosphère comme Millet.

Troyon est bien délicat. Le modelé de cette petite vache est bien souple. Touchée dans le sens du poil avec des agréments de couleur. Mais le mufle, les sabots, tout cela est si délicat, si fini.

Ciels. De beaux et grands ciels tout tourmentés de nuages, chiffonnés de couleurs, profonds, entraînants. Rien dessous s’il n’y a rien.

Plus d’enveloppe, enfin plus de moelleux. Touche trop dure à voir.

Même dans un petit tableau, il ne faut pas de traces du pinceau.

Peindre, peindre toujours, vigoureusement, avec fermeté et sans hésitation. Que le morceau soit toujours coloré et fermement établi.

L’essentiel est que tout s’arrange comme couleur et comme harmonie.

Pousser ses études, pousser ! Pousser ! Sur nature ou sous l’impression.

Pourquoi ne peint-on pas plus souvent pour soi, pour se satisfaire.

Plages. Les pousser sur nature aussi loin que possible.

On peut compter comme peintures directes les choses faites sur le lieu ou sur l’impression toute fraîche.

Mais que d’occasions on néglige de faire de belles esquisses, des esquisses vivantes sur les quais, sur les plages et dans les rues.

Marchés au poisson. Il y a là une mine à exploiter. Combien en ai-je ébauché ? En m’appliquant, je dois en sortir un certain nombre avec des figures d’un pied environ. Trouville, Rotterdam aussi, à méditer.

Sur les quais. Arrivée du poisson. Combien encore à méditer sur place, soit que je les esquisse, ou que j’en fasse la composition directement.

Figures ! Figures ! Marchés directs à Trouville ou ailleurs.

Marins, des pêcheurs de crevettes, des femmes de pêcheurs, des matelots. Il faut aller à Sainte-Adresse revoir le galet et chercher à retrouver l’esprit, le sentiment triste de ces vieux que j’ai si bien trouvé jadis.

Des femmes, des mousses dans leur milieu. Que de motifs abandonnés bêtement dans l’oubli des cartons.

Buveurs de cidre. En esquisser un certain nombre sur mes dessins. Tons vifs. Compositions importantes à méditer.

Montrer un entêtement extrême à rester dans l’impression primitive, qui est la bonne.

La nature est encore le grand livre à déchiffrer.

Ne pas redouter les grands effets dans le ciel et sur la mer, les aborder dans leur variété et leur puissance sans s’inquiéter du convenu.

Peindre aussi sous l’impression et sans apprêt tout ce qui n’aura pu se faire sur le lieu même.

Trois coups de pinceau d’après nature valent mieux que deux jours de travail au chevalet.

Il faut que la couleur, le dessin, la forme concourent à exprimer une idée. L’art est le moyen d’exprimer ce que le peintre a senti. Peindre pour peindre, triste résultat !

Cortège de tourments qui nous suit. Parents malheureux. Nous-mêmes privés de bien des choses nécessaires, ne voyant pas l’issue de tant de traverses. J’ai la tête gonflée de préoccupations et ne fais rien qui vaille. Métier bien difficile.

ANNE COUDREUSE Quitter l’entrée

Nous venons de déjeuner ensemble. C’est la première fois. Nous nous sommes rencontrées trois jours avant autour d’un thé, près de Beaubourg. J’ai noté mon adresse électronique et mon numéro de téléphone dans son agenda. Elle a des yeux superbes, vifs, où la lumière se confond avec l’intelligence, bleus comme dans mes rêves. Elle a posé ses yeux sur moi très doucement tandis que je formais mes lettres avec application dans son carnet, est-ce que je tirais un peu la langue, comme quand je veux bien faire, sans m’en rendre compte, et je le sais maintenant parce qu’elle me le dit ? En sortant du café, j’ai allumé une cigarette, nous avons marché jusqu’aux Halles, j’ai aimé qu’elle soit un peu plus grande que moi. C’était le jour de son anniversaire, je n’ai pas compris qu’elle voulait passer la soirée avec moi et je n’ai pas voulu l’accompagner dans une librairie qu’elle désirait me faire découvrir, où l’on vend des livres traduits du chinois. J’avais besoin de réfléchir, de faire le point. Je ne savais pas qu’elle a horreur des Halles, parce qu’elle est claustrophobe, quand elle a décliné ma proposition d’aller faire un tour à la Fnac. Je lui ai donné rendez-vous pour le surlendemain, dans un restaurant indien de ma rue, je t’invite, à vendredi, rentre bien, et je suis allée m’acheter de nouvelles tongs chez Go Sport pour la piscine, alors que je n’en avais pas besoin.

En arrivant au « Pondichéry », elle m’a offert Ce qui fut sans lumière d’Yves Bonnefoy et un recueil de poèmes de François Cheng, À l’Orient de tout. Son goût pour la poésie est une promesse de bonheur. Il suffit que le cœur s’accorde au rythme des mots, il suffit de le laisser battre. Je lui ai parlé de l’écart entre notre thé passé et notre déjeuner de ce jour, de ce que j’y ai mis, obligations, plaisirs, attente, rêveries, de ce moment où j’ai laissé un petit signe sur la messagerie de son téléphone portable, un peu dépitée de ne pas pouvoir la joindre : c’était la veille, j’étais assise dans un petit café de la Bastille, je sortais d’un hôpital, je m’apprêtais à aller au cinéma, je me sentais trop paresseuse pour avancer dans la lecture d’Oblomov, l’homme qui ne veut plus se lever, ce gros roman russe posé deux jours plus tôt sur la table où la serveuse viendrait bientôt poser nos deux tasses de thé.

J’ai joué ce rôle des milliards de fois, sans pouvoir en changer, je n’arrivais pas à faire commencer la journée, quelque chose qui vous plaque dans le lit et vous empêche de vous mettre en position verticale, de trouver un sens, Bashung appelait ça « mes naufrages au saut du lit » et il avait l’air de bien s’y connaître aussi, et pourtant c’est vraiment chacun les siens, une solitude primaire, comme certaines couleurs dans les dessins d’enfant.

Elle s’appelle Léa, j’aime déjà écrire son prénom dans mon carnet, il lui va bien, comme son sourire, sa voix et son humour, c’est une belle harmonie, elle me fait rire, elle a l’art de raconter les histoires, de mettre les mots en scène, dans le sens de la vie, une force comique qui est un grand atout pour me plaire, comme les deux livres offerts, même si j’en ai déjà plein, ceux-là me parlent d’inconnu. Son sourire lui fait comme de l’enfance sur le visage, une grande bonté sans illusion, une lucidité bienveillante qui m’accepte comme je suis et m’accueille avec toute ma maladresse et mes abîmes. Ses mains parlent à côté de son visage quand elle explique ce qui lui plaît ou lui déplaît, quand elle raconte les livres qu’elle aime, les expositions qu’elle a vues. Oui, le jour où je lui ai donné rendez-vous pour déjeuner, je me lève sans difficulté, tout prend un sens, évident, je vais vers elle comme on court vers la mer pour chercher la caresse froide de la première vague comme une récompense et une promesse, une histoire toujours neuve où il n’y a rien à perdre que la mémoire d’un bonheur qui va recommencer déjà.

Nous quittons le restaurant. Elle m’a demandé de ne pas fumer, ça lui ferait mal au cœur. Elle a beaucoup fumé dans sa vie, elle est en avant de moi, elle connaît le goût des journées sans tabac, la victoire sur les dépendances que l’on quitte pour respirer mieux et plus longtemps. Ça sonne comme une évidence quand elle en parle, et pourtant… Je lui propose de venir boire un thé chez moi, c’est ce qui était convenu. Je me suis fait une joie de lui montrer mon appartement, mes livres, les affiches au mur, le coin où j’écris et où je travaille. L’air est doux dans la rue, c’est encore l’été comme si la rentrée n’arriverait jamais, ni l’hiver après elle, les bonnets, les écharpes et les gants. Léa et moi, les bras nus, le visage offert au soleil, nous traversons la rue dans l’insouciance heureuse de la fin du mois d’août où Paris vide encore semble à notre mesure, nous atteignons l’entrée de mon immeuble et montons jusqu’à chez moi. C’est un temps suspendu. En fin d’après-midi, j’irai prendre le train pour passer le week-end à la campagne chez des amis. D’ici là le temps est offert comme une longue plage au soleil où s’allonger avec sa vie pour se donner à la lumière et au vent.

Elle s’assied sur le canapé, et moi sur une chaise en face d’elle. Sur une petite table basse entre nous, j’ai posé ma tasse de café, la théière et un mug pour elle. Nous nous taisons, nous nous sourions, elle me fait comprendre qu’elle aurait aimé passer la soirée de son anniversaire avec moi, je lui dis que je manque de confiance en moi, que je n’ai pas appris ça dans mes études. Sans doute ça ne s’apprend pas et je n’ai peut-être pas rencontré ceux ou celles qui auraient pu me permettre de m’enraciner dans ma vie, de bien me visser dans le bois du monde et des jours. Elle ne sait pas l’histoire de cette table basse entre nous qui a déjà connu quatre déménagements. Je l’avais achetée pour en remplacer une en bois sur laquelle Christophe, un ami perdu de vue, s’était assis, un soir d’ivresse. Elle se compose de pieds repliables en x et d’un plateau bleu pétrole. Je l’avais rapportée du magasin chez moi en vélo, au risque de tomber, avant que je ne me le fasse voler, quelques mois plus tard, dans une autre ville. Les objets dans nos appartements, dans nos maisons, racontent nos vies en silence. Ils nous connaissent dans les nuits de détresse, et dans les jours où l’espoir nous donne des ailes qu’un plus désespéré viendra briser pour voir le bruit que ça fait quand on s’effondre. Il y plus que cette table entre nous, il y a toute ma gêne à l’idée de la savoir si près que je pourrais aussi bien aller m’asseoir à côté d’elle sur le canapé, et prendre sa main dans la mienne, mais non, je reste là, plantée sur ma chaise comme si je ne pourrais jamais plus m’en relever. Il y a plus que cette table entre nous, il y a la confiance qui me pousse à lui dire ce que moi-même j’ignore encore un peu et que je formule ce jour-là pour la première fois aussi clairement, comme l’or du temps sur la tombe d’André Breton. Nous nous parlons doucement de la dureté du monde, nous nous disons avec humour ce qui ne nous a pas vraiment fait rire en le vivant, dans une gravité où rien ne pèse pourtant, où l’herbe ondoie dans les graviers, où l’eau s’écoule dans le lit des rivières, et toutes nos larmes avec elle.

Ses mains. Portait-elle des bijoux à ses doigts dans cet après-midi dont je croyais ne jamais rien oublier ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je n’ai pas assez bien regardé. Je me souviens de mains soignées dont je n’osais pas encore soupçonner la douceur, ni la première caresse. Dans ses mains, j’enfouissais en secret mon visage pour qu’elles en gardent la marque comme un masque de ma jeunesse à jamais retrouvée. Ses mains vont bien avec les poèmes dont elle me parle, elles ne trichent pas, elles sont comme le précipité de chair d’une expérience longue et complexe, où tout a enfin décanté, où rien ne vient plus troubler l’épure des jours. Ce sont des mains qui savent, des mains qui donnent sans futilité ni coquetterie, des mains qui retiennent en silence la leçon des heures et ne m’aplatiront jamais dans la boue du néant, je le sais. Qu’ont-elles si fort tenu que ma tête, hors de l’eau enfin, les rencontrent, rescapées comme moi, dans le courant du monde, devenu tranquille à force de le vouloir ? Je ne le saurai peut-être jamais. Elles se referment sur leur secret, mais c’est un murmure dans les doigts qui s’accorde aux battements dans mes tempes et où je trouve ma place quand j’allais renoncer à la chercher. Cette évidence me traverse avec le soleil qui donne dans le salon sans blesser le regard, la lumière devenant chaleur du moment, sans plus aucun désert à traverser pour la trouver toujours absente, toujours en allée déjà ailleurs. Ses mains où je coïncide, et ce n’est pas seulement un effet du hasard.

Je lui parle des amis qui m’ont invitée à la campagne, du train que j’irai prendre tout à l’heure, des maisons lointaines où je construis la mienne, les murs avec la confiance des uns, le toit avec l’affection des autres, et les jours de pluie parfois, tout est à recommencer. Elle me parle de sa maison : en me décrivant le lieu qui est le sien, elle m’y fait déjà ma place et m’ouvre la fenêtre sur la terrasse où rêver, écrire et vivre. Se prépare-t-elle déjà, de son côté, à revenir dans mon appartement, comme je m’élance vers sa maison ? Nous ne disons rien de l’avenir, nous nous installons dans un présent à nos mesures. Quelle chance ! Elle aime nager comme moi, je lui montrerai les piscines où le temps s’arrête dans le plaisir d’être là, à la bonne place, à la bonne heure, chaque geste entraînant le suivant et les mètres gagnés vers la mer.

L’après-midi s’étire dans un bien-être neuf, un fil tiré d’elle à moi, de moi à elle. Léa. Je dis son prénom comme si je l’inventais, je lui dis qu’il me plaît, qu’il lui va bien. C’est la chanson bien douce à mon oreille, celle que je n’avais jamais entendue, quand, allongée sur mon lit certains dimanches d’automne, j’écoutais un disque ou la radio. Je la reconnais pourtant sans peine, la chanson qui répare et parle d’avenir, met des points de suture dans les zébrures du temps, de la couleur dans les trous noirs. Léa. Son prénom coule en moi, une cascade glacée dans laquelle mon corps se réveille à lui-même, pendant que je garde son nom comme un secret, un sésame qui ouvrirait sur des journées dont j’ignore encore presque tout. Elle se lève sans que j’aie été capable de la rejoindre sur le canapé. Tout en moi chante combien je regrette la bêtise et la peur qui m’interdisent tout rapprochement. En silence je lui souris, dans la promesse muette que je saurais mieux m’y prendre la prochaine fois, peut-être. Je la raccompagne jusqu’à l’entrée.

Dans le long couloir où nous passons sont rangés mes livres, comme si, finalement, j’avais choisi cet appartement uniquement pour son couloir où pourraient trouver place plusieurs de mes bibliothèques, comme si c’était un lieu de vie, au même titre que la chambre, le salon ou la cuisine. J’aime que son regard se pose à toute vitesse sur les livres, j’aime l’idée qu’elle reviendra pour s’y attarder, pour les regarder plus longuement, choisir un titre, un autre, aller ici ou là dans les rayonnages, au hasard ou au contraire avec une idée de ce qu’elle cherche, ou un désir précis. J’aime la curiosité qui nous unit déjà, la sienne pour moi, la mienne pour elle, et je regarde son dos, comme elle regarde mes livres, avec la même envie de lire en elle, d’apprendre la langue qui ne sera qu’à nous.

Arrivée à la porte, elle se retourne vers moi. Son visage se découpe sur une affiche du « printemps des poètes », la reproduction d’une lithographie de Georges Braque pour Lettera amorosa de René Char, où un profil se détache, noir sur fond bleu, comme si elle m’attendait là, dans l’affiche, depuis des mois, sans que je le sache, comme si les poètes réunis m’offraient son visage, pour la vie, que je n’avais pas su voir, pas su lire ni déchiffrer dans les poèmes et dans les mots du monde. Elle se penche vers moi avec une grande délicatesse qui me fait fermer les yeux, c’est un léger vertige. Sa main se pose sur mes cheveux et c’est comme si j’avais toujours attendu ce geste, dont je n’avais jusque-là esquissé que des brouillons, quand je mettais ma main sur ma tête, non sans une certaine brutalité, pour me prouver que j’étais bien là, mais ça ne suffisait jamais à m’en rendre sûre, à me donner une place où me poser enfin, moi, ma tête, mes cheveux et ma main. J’ouvre les yeux, car je ne veux rien manquer de ce moment, je vois un peu de jaune qui scintille en paillettes dans les siens, comme les lumières sur la mer, comme le soleil d’avril sur les lacs du Canada, loin là-bas, au printemps 1998, quand j’attendais que la vie commence enfin, où je savais confusément déjà qu’il va arriver quelque chose.

Et sa bouche sur la mienne, sa bouche qui veut bien, qui vient me chercher là où je suis, là où je veux bien aussi, depuis longtemps. Elle se donne à moi en promettant par cet abandon seul qu’elle ne se refusera jamais, que sa tendresse pour moi est un trésor inépuisable, que je ne manquerai plus jamais des mots et des gestes qui font que la vie a un sens. C’est comme une petite cabane où nous aurions partagé notre goûter, mis nos forces en commun, où le temps nous aurait oubliées, à l’abri du malheur et des bruits trop violents. Le baiser de Léa me raconte une histoire qui ne finira qu’avec nous, dont je suis le premier chapitre, l’irremplaçable. Ma langue. Sa langue. Nous parlons la même. J’en chercherai encore le goût, des heures après, comme le sel sur la peau, après la baignade, ahurie dans l’évidence qu’il s’agit bien de moi. La douceur de sa bouche ne tient pas dans les mots, je la garde en moi et je la donne à l’univers dans le même cri de joie qui y puise sa force et son écho, la puissance fragile de l’eau qui deviendra la mer.

C’est un baiser qui rassasie et donne en même temps le goût de l’infini. C’est le moule des baisers à venir, tous aussi bons et tous aussi différents, des variations sur un thème délicieux et plein. Quand elle ouvre la porte, je la suis des yeux vers le couloir où elle s’éloigne. Elle se retourne pour me sourire et je sais que je peux enfin quitter l’entrée, que la vie commence ici, que tout n’a été qu’un préambule, une esquisse, un brouillon de cette histoire que nous écrirons ensemble. Une fois l’entrée quittée, je dessine déjà avec Léa les plans de la maison où nous allons vivre. Nous bâtissons, au milieu, la chambre d’or pour abriter le secret du monde, et dormir ensemble, puisque la belle l’a voulu.