Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

En cette année 1655, Robert Arnauld d’Andilly cultive des pêches pour la table royale et enseigne la poésie latine aux élèves des Petites Écoles, dont fait partie le poète

Jean Racine. Sa fille Élisabeth, promise à la vie religieuse par les ultimes volontés de sa mère, lui donne du souci en refusant de suivre un destin tout tracé.

Patriarche de la famille Arnauld bien connue à l’époque, familier de princes, ancien courtisan ayant fréquenté les salons libertins, Robert Arnauld d’Andilly s’est retiré à Port-Royal parmi les « Solitaires » pour mieux mourir au monde. La grande abbaye cistercienne, sur laquelle plane l’ombre de saint Augustin et de Jansenius, sera pour lui le cadre d’une vie champêtre, où il pourra donner libre cours à sa passion des jardins tout en s’adonnant à l’écriture et à la méditation. Malheureusement, la haine des jésuites à l’encontre des jansénistes vient troubler la paix du lieu : son rayonnement intellectuel fait de l’ombre au Roi Soleil.

Malgré son vœu de solitude, Robert d’Andilly reçoit de nombreuses visites dans sa tour d’ivoire. On verra ainsi défiler une série de visiteurs :

Blaise Pascal, familier et défenseur de Port-Royal ; la Grande Mademoiselle, cousine du roi

Louis XIV ; Madame de Sablé et sa troublante amie la comtesse de Saint-Maur ; Monsieur de Sainte-Colombe ; Pierre Arnauld, disciple de Paracelse ; un gentilhomme hollandais nommé

Spinoza, fabricant de lentilles à Amsterdam… Une galerie de personnages avec lesquels Robert Arnauld d’Andilly entretiendra des conversations, parfois secrètes, dont certaines iront jusqu’à le déstabiliser dans ses convictions religieuses et dans ses principes moraux.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Catherine d’Oultremont est née en Catalogne. Elle vit aujourd’hui en Belgique, où elle se consacre à l’écriture et à la peinture.

Les Fruits de la solitude est son troisième roman, après

Le Prince de la Concorde (Le Cri, 2006) et

Le Souffle des ancêtres (Le Cri, 2008).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LES FRUITS DE LA SOLITUDE

DU MÊME AUTEUR

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Le Prince de la Concorde,

la vie lumineuse de Jean Pic de la Mirandole,2006

Le Souffle des ancêtres,2008

Catherine d’Oultremont

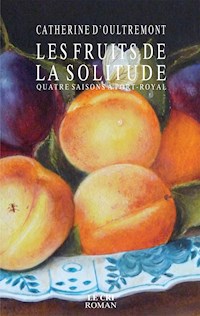

Les fruits de la solitude

Quatre saisons à Port-Royal

Roman

Catalogue sur simple demande.

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de laFédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6660-6

© Le Cri édition,

Avenue Wiener, 18

B-1170 Bruxelles

En couverture : huile de l’auteur (© CD 2009).

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

Antique solitude des forêts primordiales où

brille l’émeraude émanée des étoiles ! Celui qui

vous trouva possède le secret divin qu’un maître

certain nous légua dans le pain et le vin.

Louis Cattiaux

C’est une belle chose que d’écrire : c’est,

par l’extrême solitude, toucher à l’extrême

présence.

Christian Bobin

Introduction

Je me livre en aveugle au destin

qui m’entraîne.

Jean Racine

En ce milieu duxviiesiècle, Louis le quatorzième règne sur la France. Ce n’est que l’aube d’un règne qui va durer plus d’un demi-siècle. Descartes a inventé l’ego, mais le jeune souverain n’a pas besoin du philosophe pour gonfler le sien jusqu’à se prendre pour Phébus. Pascal conçoit l’ancêtre de la machine à calculer et de nos ordinateurs modernes, mais il n’a pas besoin de machine pour penser son siècle qui s’ouvre lentement à la modernité. La terre tourne maintenant autour du soleil et les navires font le tour de la terre. Le monde s’élargit chaque jour davantage, offrant à l’Europe de nouvelles saveurs. Le commerce des épices est florissant et les grandes puissances ne vont pas tarder à se disputer la domination des routes maritimes. L’Occident chrétien panse ses plaies et doit apprendre à vivre avec ses hérétiques.

À la tête de l’État, un nouveau cardinal a succédé à l’ancien : d’une main de fer à l’autre, les nobles se révoltent contre l’absolutisme et s’allient aux bourgeois de Paris, écrasés de taxes. À la cour, on s’amuse : Molière commence à faire rire le roi et Lully à le faire danser. Mais le jeune Louis n’en oublie pas moins d’établir des bases solides à son pouvoir, gardant en mémoire ceux qui ont eu l’outrecuidance de faire vaciller son trône.

Lexviiesiècle est tissé de contrastes. Dans le domaine de l’art, la création artistique française oscille entre l’exubérance baroque et l’ordre classique. Dans le domaine de l’esprit, la peur de l’enfer fait trembler les mortels, alors que dans les salons des dames, le libertinage est à la mode : on ne pense qu’aux divertissements, à l’amour et aux traits d’esprits ; on aime philosopher tout en se moquant des philosophes. Tandis que les calvinistes culpabilisent, les jésuites temporisent en inventant la casuistique. Les philosophes tentent de raisonner et, à force de cogiter, ils vont finir par tuer Dieu à petit feu. Pendant que le Saint-Siège hésite entre la grâce divine et la volonté humaine comme moyen pour arriver jusqu’à Dieu, l’être humain se sent coincé entre sa prédestination et son libre arbitre. Déboussolé, il court chez son confesseur ou son directeur de conscience comme chez un psychologue des temps modernes. L’Inquisition brûle les sorcières et les mages, mais aussi les thaumaturges et les voyants. Les derniers alchimistes voyagent à travers l’Europe et font de l’or devant les grands de ce monde avides de phénomènes prodigieux. Bref, les aventuriers pullulent et les mousquetaires veillent. Et vers le Nouveau Monde, où tout est encore à faire, s’embarquent tous ceux qui veulent changer de vie et faire fortune.

L’abbaye de Port-Royal, cadre de notre histoire, a fait parler d’elle durant ce siècle tourmenté et durant les suivants. Son aura planera longtemps sur la France. Encore aujourd’hui, elle reste un sujet de débats. Qu’y avait-il donc d’extraordinaire à Port-Royal ? Des femmes trempées dans de l’acier – des religieuses cisterciennes « pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons » dira l’archevêque de Paris – et des hommes retranchés du monde, les « Solitaires », qui n’ont pas hésité à braver le pouvoir royal et les institutions universitaires pour la sauvegarde de leur foi. Sous le couvercle de la morale janséniste, Port-Royal bouillonne d’esprits féconds et de fins pédagogues à l’origine de nombreux écrits, tant littéraires que didactiques1. Dans l’une de ses lettres, Madame de Sévigné écrit :Ce Port-Royal est une thébaïde ; c’est un paradis ; c’est un désert où toute la dévotion du christianisme est rangée.

Le poète Racine, le plus illustre parmi les élèves des Petites Écoles de Port-Royal, nous a laissé quelques stances de jeunesse sur ses premières impressions en arrivant à l’abbaye :

Delà, j’aperçois les prairies,

Sur les plaines et les coteaux,

Parmi les arbres et les eaux,

Étaler leurs pompes fleuries ;

Deçà je vois les pampres verts

Enrichir cent tertres divers

De leurs grappes fécondes,

Et là les prodigues guérets

De leurs javelles blondes

Border les prés et les forêts…

Arbre généalogique de la famille Arnauld2

Antoine Arnauld l’Ancien, avocat, a 20 enfants de son mariage avec Catherine Marion, dont :

— Catherine (ép. Isaac Le Maistre), mère d’Antoine Le Maistre et Isaac Le Maistre, surnommé le Maître de Sacy.

— Robert Arnauld d’Andilly, qui a 10 enfants (4 garçons et 6 filles) de son mariage avec Catherine Lefèvre de la Boderie, dont :

— Antoine, prêtre ;

— Simon, marquis de Pomponne ;

— Henri, (Monsieur de Luzancy), solitaire à Port-Royal,

— Jules, (Monsieur de Villeneuve), soldat ;

— Catherine de Sainte-Agnès, religieuse, morte à Port-Royal ;

— Angélique de Saint-Jean, religieuse et future abbesse ;

— (…)

— Élisabeth ;

— Jacqueline (Mère Angélique), abbesse à l’époque où se déroule notre histoire ;

— Agnès, mère Agnès et future abbesse ;

(…)

— Antoine Arnauld, dit le Grand Arnauld.

Famille Pascal

Étienne Pascal a trois enfants de son mariage avec Antoinette Begon :

— Gilberte (ép. Perrier), mère de Marguerite Perrier, l’enfant miraculée ;

— Blaise ;

— Jacqueline, devenue en religion sœur Sainte-Euphémie.

____________________________

1Notamment une traduction desConfessionsd’Augustin réalisée par M. Arnauld d’Andilly, une traduction de la Bible par le M. Le Maistre de Sacy, des grammaires espagnole et italienne dues à M. Nicole et bien d’autres choses encore. Mais les œuvres plus connues resterontLes Provinciales, de Louis de Montalte, alias Blaise Pascal. Lettres écrites dans la clandestinité, elles furent le plus grand succès littéraire de l’époque.

2N’apparaissent que les noms des personnages repris dans ce roman.

I. Les Arnauld

Tout l’éclat des grandeurs

n’a point de lustre pour les gens

qui sont dans les recherches de l’esprit.

Pascal

Les cloches sonnaient à toute volée dans l’air du petit matin. La journée du 15 août 1655 s’annonçait radieuse. Les oiseaux planaient dans le ciel au-dessus de la vallée du Rhodon qui abrite l’abbaye de Port-Royal. Fondée en 1204 par Mathilde de Garlande, l’abbaye fut érigée selon la tradition cistercienne dans une combe humide et boisée, propice à la vie intérieure. De loin, un merle myope crut voir une colonne de grosses fourmis. Il en fut tout heureux, car il aimait ça, les fourmis… Mais en s’approchant, il s’aperçut que c’étaient seulement des messieurs vêtus de noir qui descendaient sur l’étroit sentier taillé dans la colline. Marchant en file indienne, ils causaient, le verbe haut, afin de couvrir le son des cloches. Au bout de leurs bras en mouvement, des manchettes de dentelles s’ébrouaient joyeusement, leurs chevelures flottaient au vent, leurs fines moustaches remuaient comme des antennes sensorielles prêtes à capter le monde. Ces messieurs allaient entendre la grand-messe festive dans l’église de l’abbaye. Des musiciens étaient venus de Paris pour l’occasion.

Dans l’église, les religieuses étaient déjà installées dans le chœur. Parfaitement immobiles. Les croix écarlates sur leurs scapulaires blancs vibraient d’un éclat sombre comme le sang du sacrifice. Une grille les séparait du reste de l’assistance. Les messieurs de Port-Royal prirent place sur les premières rangées de bancs. Ces places leur étaient réservées. Derrière eux, quelques adolescents orphelins dont ils avaient la charge. Plus loin s’assirent les visiteurs venus de Paris. Tout au fond de l’église, debout, se tenaient les paysans de la région. Et enfin, jouissant d’une vue d’ensemble sans être vues, les postulantes et les pensionnaires se regroupaient au jubé sous la tutelle de leur maîtresse.

Plusieurs prêtres concélébraient cette messe solennelle. L’encens montait vers le ciel et les voix remplissaient la voûte de pierre. Chantés par la chorale du maître de chant Michel Lambert, des psaumes rappelaient aux fidèles leur condition de pécheurs :Cogitabo pro peccato meo…Les yeux rivés au sol, les pénitents murmuraient en se frappant la poitrine :Mea culpa, mea culpa.

Robert Arnauld d’Andilly s’émut de tant de beauté véhiculée par des bouches humaines capables autant de blasphème que de duplicité. Il se souvint de mots d’Érasme qui affirmait que les gens affluaient dans les églises, comme au théâtre, pour l’amour sensuel de la musique qui charme l’ouïe. Ce plaisir de l’oreille, se demanda-t-il à la suite de saint Augustin, n’était-il pas tromperie affaiblissant la vigueur de l’esprit ? Mais peu à peu, sous les coups répétés de ses poings fermés scandant la musique comme un métronome, son âme s’envola bien loin de ses fautes, vers des terres inconnues, vers des sphères de lumière, vers une Jérusalem céleste.

L’édifice musical reposait sur les voix de ténors, tenant la mélodie. Les basses bourdonnaient dans les tréfonds, tel un torrent roulant sous la terre. Les altos, stables, presque monocordes, assuraient la solidité des murs. Quant aux jeunes sopranistes, ils recouvraient l’édifice d’une splendide charpente, grâce aux trilles que leurs gorges encore tendres leur permettaient de moduler. Ces voix cristallines déroulaient leurs envolées jusqu’aux poutres faîtières, pour rejoindre – fragile ictus – un point suprême à la limite du silence… et enfin, dociles, obéissant à un ordre mystérieux, redescendre se poser auprès des autres voix pour porter ensemble, dans un accord parfait, un vibrant « Amen ».

L’amen final ramena sur terre l’esprit de Monsieur d’Andilly. L’atterrissage fut brutal. Il frissonna. Heureusement, des cantiques à la Vierge vinrent apaiser l’angoisse de l’assemblée obsédée par le péché. UnSalve Reginainvoquait la mère divine pour qu’elle intercède, là-haut, auprès de son divin Fils.

Pendant que la messe suivait son cours, les mots d’Augustin, refirent surface dans la mémoire de Monsieur d’Andilly :

« Je me souviens des larmes que les chants de votre Église me firent répandre au commencement de ma conversion… Ainsi je balance entre le péril qu’il y a de rechercher le plaisir, et l’expérience que j’ai faite de l’avantage que l’on reçoit de ces choses, et me sens plus porté, sans néanmoins prononcer sur cela un arrêt irrévocable, à approuver que la coutume de chanter se conserve dans l’Église, afin que par le plaisir qui touche l’oreille, l’esprit encore faible s’élève dans les sentiments de la piété. »

Tout en mêlant sa voix aux autres fidèles, l’esprit curieux de Monsieur d’Andilly s’interrogeait sur la démarche spirituelle d’Augustin, auquel il aimait s’identifier. Leurs vies suivaient un cours semblable, car l’évêque d’Hippone, tout comme lui, avait renoncé au monde après une vie bien remplie et tournée vers les plaisirs. Pourquoi ces doutes à propos du rôle de la musique dans l’Église ? Depuis toujours, les hommes ont chanté et dansé pour les dieux, et pleuré aussi, quand la musique touchait leur cœur. Augustin aurait-il commencé à réfréner son émotion musicale après sa conversion au christianisme en posant un frein à ses larmes ? Aurait-il oublié, devenu chrétien, que la musique agit comme un baume bienfaisant sur les plaies des hommes ? Supplément d’âme, elle est comme un rayon de soleil traversant les fentes d’un volet pour fait fuir les bêtes tapies dans l’ombre d’une chambre close, elle donne envie d’ouvrir une fenêtre sur la mer. Étant un être émotif, Monsieur d’Andilly ne s’accordait pas complètement avec son maître à penser sur ce point. Il pensait qu’Augustin, élevé au rang de docteur de l’Église, avait peut-être trop intellectualisé sa foi afin de mieux légiférer sa religion.

Quand l’officiant conclut enfin son office par l’Ite missa estet la bénédiction rituelle, l’assemblée se leva et regagna la sortie.

Sur le parvis de l’église, une jeune fille s’échappa du rang des pensionnaires et vint se jeter dans les bras de M. d’Andilly.

— Élisabeth, toujours aussi primesautière ! s’exclama-t-il.

— La joie de vous voir, mon père, me donne des ailes, répondit-elle en s’accrochant à son cou.

Il détacha les bras qui l’enserraient et dit d’un air faussement outré :

— Un peu de tenue, ma fille…

Elle salua tour à tour les membres mâles de la famille Arnauld qui accompagnaient son père : son frère Henri, de treize ans son aîné, ses cousins Antoine et Isaac Le Maistre, et enfin son jeune oncle, Antoine Arnauld. Ce dernier, surnommé le Grand Arnauld, était le benjamin d’une fratrie de vingt enfants, dont Robert, le père d’Élisabeth, était l’aîné. Vingt-deux ans séparaient les deux frères. Autant le cadet était sérieux et strict, autant l’aîné était jovial et bienveillant, et quoi qu’il fît, même au fond du désert où il s’était retiré, un petit parfum de cour flottait autour de cet ancien courtisan.

La jeune fille se mit à rire en racontant une anecdote de sa vie pourtant bien linéaire. Elle savait, grâce à son imagination fertile, transformer une banale situation en histoire loufoque. Son rire sonna comme une cascatelle de grelots rebondissant sur le sol, mais sur ce parvis d’austérité janséniste, il fit le même effet qu’une porte qui grince pendant un concert. Des têtes se tournèrent pour connaître l’origine de ce bruit incongru. Des sourcils se froncèrent sous des cornettes désapprobatrices. Quelques moustaches se retroussèrent pour épouser une grimace de dégoût. La sœur Angélique de Saint-Jean, surveillante des jeunes filles, s’approcha d’elle pour la gourmander.

— Cessez d’importuner ces messieurs, Élisabeth, et retournez auprès de vos consœurs. D’ailleurs, je vous ai déjà dit de ne pas rire ainsi. A-t-on déjà vu des anges rire aux éclats ?

Élisabeth baissa les yeux, penaude, et s’éloigna.

— Ne la réprimandez pas, ma sœur, dit Robert d’Andilly en prenant à part la religieuse qui n’était autre que sa fille aînée, cette enfant respire la fraîcheur d’un bouquet de violettes. Elle me fait du bien. Et puis rire n’a jamais fait de mal à personne, c’est le propre de l’homme !

Investie de son rôle d’éducatrice de jeunes âmes, Angélique de Saint-Jean, du haut de ses vingt-quatre ans, prit un air sévère pour répondre à son père qu’elle jugeait trop faible avec sa petite sœur.

— Je vous rappelle, père, que notre vie ici est réglée comme une horloge. Or, le rire qui éclate de manière impromptue est synonyme de désordre. Laissez-le donc aux dieux de l’Olympe que vous chérissez, et qui étaient tous des débauchés au rire inextinguible !

« Comme elle est sérieuse, pensa son père, un vrai petit chef, ma fille ! Ce n’est pas pour rien qu’elle a choisi en religion le même nom que sa tante l’abbesse : elles sont de la même trempe. Alors qu’Élisabeth est pétrie d’une pâte plus douce, plus semblable à sa mère… »

Il tenta d’attendrir l’aînée.

— Elle est encore jeune, il faut bien qu’elle exprime sa gaieté…

— Le sourire suffit à une femme vertueuse pour exprimer sa gaîté. Élisabeth manque de retenue pour une future religieuse.

— Sachez développer sa personnalité, plutôt que de l’opprimer.

— Voulez-vous, oui ou non, la voir prête un jour à prononcer ses premiers vœux, ou préférez-vous l’entretenir dans sa légèreté ?

— Faites pour le mieux, ma fille, mais comprenez qu’elle ait parfois besoin de moi. La pauvre enfant n’a pas connu sa mère comme vous la connûtes.

— Ce n’est pas une raison pour la gâter, mon frère, répondit-elle en insistant sur ce dernier mot pour bien faire sentir à son père qu’elle n’était plus sous sa tutelle, mais bien sous celle de Dieu. Tel n’était pas le vœu de notre mère.

En s’éloignant pour rejoindre ses compagnons, Monsieur d’Andilly se fit la réflexion que sa fille aînée était une digne représentante de la famille Arnauld. Il fallait toujours qu’elle ait le dernier mot !

Il faut savoir qu’au sein de cette nombreuse famille, où tous les membres échouaient à un moment ou un autre de leur vie à Port-Royal, les relations familiales étaient souvent faussées : une fille devenait la sœur de son père, une sœur la mère de son frère, une fille la mère de sa mère… Mais tous avaient un point commun : ils partageaient le même goût pour les lettres, les procédures et les Saintes Écritures.

II. Le Solitaire

Solitude, où je trouve une douceur secrète…

Jean de La Fontaine

La lumière de l’après-midi se déversait à foison par la fenêtre ouverte, se répandant comme une coulée de miel sur le bureau de Monsieur d’Andilly. D’une main rapide, il écrivait. Sa plume crissait sur la feuille. À grandes enjambées, son écriture noire restituait en français les mots écrits en latin quatorze siècles plus tôt par saint Augustin. L’évêque d’Hippone y révélait ses états d’âme.

Qu’êtes-vous donc, ô mon Dieu, qu’êtes-vous sinon le Dieu et le maître de toutes les créatures ? Car y a-t-il un autre Dieu que le Seigneur ? Y a-t-il un autre Dieu que Celui que nous adorons ? C’est vous, Seigneur, dont la majesté suprême est accompagnée d’une suprême bonté ; et qui n’avez pas seulement une très grande puissance, mais une toute-puissance qui est infinie. C’est vous qui êtes également très miséricordieux et très juste : qui étant très présent partout, êtes néanmoins très invisible et très caché en tous lieux, et n’êtes pas moins aimable par votre parfaite et souveraine beauté, que redoutable par votre force invincible. C’est vous, ô mon Dieu qui, subsistant dans un être toujours immobile et toujours le même, êtes néanmoins toujours incompréhensible ; qui bien que vous soyez immuable causez tous les changements, et toutes les révolutions du monde ; et qui, n’étant ni nouveau ni ancien, ni jeune ni vieux, renouvelez toutes choses, et faites vieillir et sécher en même temps toute force et vigueur des superbes, sans qu’ils sentent votre main qui les fait tomber dans la défaillance. C’est vous, Seigneur, qui agissez sans cesse, et qui ne laissez pas de demeurer dans un repos.

Les cloches de l’abbaye rythmant les heures canoniales firent entendre leur tintement joyeux. C’était l’heure de la prière de none que les religieuses accomplissaient à l’endroit même où elles se trouvaient : au jardin, à la lingerie, en cuisine.

L’homme leva sa plume, surpris par l’inexorable défilement des heures. Une goutte d’encre tomba sur le bord de sa feuille, emprisonnant une particule de soleil dans sa surface bombée et brillante. D’un geste précis, il l’essuya d’un coup de buvard.

— Trois heures déjà !

Il n’avait pas vu le temps passer. Un peu ébloui, il détourna les yeux de sa feuille qu’il venait de consulter et laissa errer son regard bleu dans le rayon incandescent où voltigeait de la poussière d’or. Perdue dans le vague, sa vision extérieure se dilua dans le flou lumineux, pendant que son œil intérieur prenait le relais pour mener sa vision plus haut, vers le ciel, à la recherche de Celui qui crée et qui entretient nos vies sur cette terre. Celui qui féconde la terre et qui, l’ayant engrossée, développe et entretient la vie grâce à la chaleur bienfaisante du soleil. Bien que persuadé de la suprématie de la religion catholique par rapport aux autres religions, Monsieur d’Andilly, en homme proche de la nature, ne pouvait s’empêcher de penser que les peuples qui vénéraient le soleil, comme les Égyptiens ou les Aztèques, n’étaient pas des ignorants. Le soleil était pour eux l’Ancêtre par excellence, l’ordonnateur de toute vie. Qu’en aurait dit saint Augustin, le grand penseur de la chrétienté ? Pensait-il, comme saint François d’Assise, que le soleil est la plus belle expression du Dieu dispensateur de vie ? La nature entière est unanime à saluer le soleil, et l’homme orgueilleux, imbu de sa lumière personnelle, serait la seule créature à le mépriser ? Il est pourtant, lui aussi, soumis aux astres dès sa naissance. Le maître du destin forge son caractère par un savant dosage d’influences, mêlant la lumière cyclique de la lune, la chaleur du soleil, la force de Mars, la légèreté aérienne de Mercure, la sensualité de Vénus, la bienfaisance de Jupiter, sans oublier la faux du vieillard Saturne qui lui fera courber l’échine avant de le ramener à la terre.

Rappelé à l’ordre par le tintement des cloches, Monsieur d’Andilly réalisa que sa réflexion l’entraînait vers des croyances païennes, bien éloignées des dogmes de la sainte Église. Il réprima ses pensées et se frappa la poitrine par habitude. Il récita unPateret unAve. En ces temps troublés, il était préférable de ne pas exprimer à haute voix des idées bizarres, car on vous prenait vite pour un idolâtre ou pire, pour un païen incroyant. L’Inquisition semait encore la terreur, réprimant toute quête transcendantale sans médiation ecclésiastique et traquant comme fauve à l’affût ceux qui osaient penser tout seuls. Il se souvint des malheurs endurés par son ami de jeunesse, le poète Théophile de Viau, lequel avait osé clamer tout haut que l’Univers n’était pas régi par Dieu, mais par une force inconnue. Cette opinion lui avait valu d’être embastillé pendant deux ans. Affaibli, il était mort quelque temps après sa sortie de prison.

En suivant les traces d’Augustin qui avait abandonné ses anciennes croyances manichéistes pour se convertir au christianisme, Monsieur d’Andilly ne risquait pas de s’égarer comme Théophile. Il se sentait sûr de ses pas, quoiqu’il trébuchât de temps en temps, il est vrai, dans la solitude de ses appartements. La solitude est bonne pour méditer, mais elle peut mener aussi aux pires égarements. Heureusement, l’abbé Singlin se chargeait de diriger les consciences des religieuses et des messieurs de Port-Royal. Sous son conseil, le Solitaire s’était plongé pendant de long mois dans la traduction des œuvres d’Augustin pour canaliser ses pensées errantes. Ce travail lui avait permis de goûter au plaisir de l’écriture tout en savourant l’enseignement que cet homme de Dieu distillait dans son âme ; il en relisait régulièrement des passages pour s’imprégner de son expérience ; il les recopiait afin de les fixer dans sa mémoire, et de pouvoir à son tour transmettre son enseignement aux élèves dont il avait la charge.

Monsieur d’Andilly aimait écrire et, pour ce faire, il descendait dans sa « chambre d’écriture, cet espace ouvert par le silence où se déploient les forces qui dorment en chacun de nous »3. Son style ample et soigné lui avait valu, à deux reprises, la proposition d’occuper un fauteuil à l’Académie françoisequi avait vu le jour en 1635, fondée par Richelieu. Une bonne manière pour le Cardinal d’asseoir le pouvoir absolutiste sur le coussin des belles-lettres françaises. Mais d’Andilly avait refusé l’offre, alléguant qu’il voulait se retirer aux champs. Et en effet, il avait abandonné le monde et ses affaires qui l’avaient passionné pendant la première moitié de sa vie pour s’adonner, le temps qu’il lui restait à vivre, à la méditation et à l’étude desÉcritures. Avec ses compagnons les Solitaires, ils avaient mis en pratique l’idée préconisée par Augustin au chapitre XIV de sesConfessions:Nous étions plusieurs amis ensemble qui, nous entretenant souvent des peines et des inquiétudes de la vie du monde qui nous paraissaient insupportables, avions proposé et presque résolu de vivre en repos en quelque lieu désert.Ces messieurs de Port-Royal avaient réussi ce pari, alors qu’Augustin et ses amis avaient échoué dans leur résolution, en raison des femmes…

Ce retrait du monde ne fut certes pas une décision prise en un jour. Son ami Saint-Cyran l’y avait bien aidé, ainsi que l’abbesse de Port-Royal, sa propre sœur. Il était encore jeune quand il fit une rencontre qui allait marquer sa vie et lui faire prendre un tournant différent. En 1620, alors qu’il effectuait avec le roi Louis XIII un voyage dans le Midi pour traquer les Huguenots, il rencontra, à Poitiers, Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. Il fut séduit par son intelligence et sa piété. Une profonde amitié naquit entre eux et, quand il le présenta à sa famille, l’abbé sut gagner le cœur du clan Arnauld. Angélique lui demanda d’être le guide spirituel de l’abbaye et son frère Antoine en fit son directeur de conscience. Saint-Cyran devint ainsi la nouvelle lumière du jansénisme.

Au retour du Midi, le roi Louis XIII offrit à d’Andilly le poste de secrétaire d’État. Ce grand honneur flatta sa fierté. Il n’avait que trente-deux ans. Pourtant, après mûre réflexion, il refusa l’offre du roi. La charge royale était coûteuse, prenante. Elle nécessitait une disponibilité totale envers le roi et son ministre, lequel n’aimait pas beaucoup les Arnauld. Le Cardinal prenait ombrage du rayonnement de cette famille pétrie de foi sur laquelle il n’avait pas de prise. N’essayerait-il pas de dresser son nouveau secrétaire, encore jeune et malléable, contre le reste de sa famille ? De plus, déjà à cet âge, Robert s’était rendu compte que son ambition était surtout spirituelle, ce que la rencontre avec Saint-Cyran n’avait fait que confirmer. Comment concilier les obligations politiques avec l’élévation de l’âme ? Quand il faisait part de ses doutes à sa sœur, Angélique aimait lui répéter :

— Robert, il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Dieu ne souffre pas de partage.

Et lui de répondre :

— Ah ! ma sœur, qu’il est difficile de quitter la scène du monde ! Et bien plus difficile encore de se faire oublier des puissants quand on a su se rendre indispensable ! Seuls pourront me comprendre ceux qui, comme moi, ont assisté à leur petit souper et ont partagé leurs secrets.

— Oubliez que vous avez été l’intime des rois, mon frère, et devenez l’intime du Christ.

Malgré ces encouragements pressants, il n’arrivait pas à abandonner définitivement le monde. Son cœur balançait entre deux pôles. C’est ainsi qu’en quittant le roi, il entra au service de Gaston d’Orléans, frère du roi, auprès de qui il resta plusieurs années. Ensuite il amorça son retrait des affaires politiques en se retirant sur ses terres de Pomponne, auprès de sa famille. Deux événements allaient enfin le décider à franchir le pas suivant qui devait le mener à Port-Royal : la mort de son épouse et celle de son ami Saint-Cyran.

Robert faisait partie des « Messieurs de Port-Royal » depuis dix ans. Ainsi appelait-on dans les salons ces hommes retirés du monde. Il ne regrettait rien du dehors, même si parfois le monde le rattrapait jusque dans sa tanière, par l’entremise d’amis qui venaient l’entretenir de leurs soucis et lui demander des conseils. Même les « grands » ne dédaignaient pas de faire le voyage jusqu’aux Champs pour ouïr ses avis éclairés à propos « de problèmes de la plus haute importance ». Ils le tenaient au courant des affaires du Royaume, et ne pouvaient s’empêcher au passage de lui conter les derniers potins de la cour. Mais tout cela passait d’une oreille à l’autre sans se fixer dans sa tête. À l’automne d’une vie bien remplie, il aspirait à plus de calme et d’intériorité, ce qu’une activité à la cour ne permettait pas. Sa tour d’ivoire montait bien haut vers le ciel, mais elle était heureusement percée de plusieurs fenêtres qui lui permettaient de contempler la beauté de la création. Rien ne troublait plus sa tranquillité d’esprit.

Logés dans des corps de ferme aménagés appelés « les Granges » et situés sur la hauteur, les Solitaires jouissaient d’une vue plongeante sur le vallon où s’étendaient les bâtiments principaux de l’abbaye, occupée par une centaine de religieuses cisterciennes. Le couvent possédait un vaste domaine de cent cinquante hectares constitué de prés et de bois.

Sa retraite à Port-Royal avait permis à d’Andilly de développer son admiration pour la nature et de s’adonner à la sylviculture, son passe-temps favori. Depuis son arrivée ici, il dirigeait un travail d’assainissement de marais proches de l’abbaye afin de rendre la terre cultivable et d’éloigner les miasmes qui nuisaient à la santé des nonnes. Il avait remis en activité le potager et le verger laissés à l’abandon, où il expérimentait, à l’abri de murs protecteurs, de nouvelles espèces de plantes et d’arbres fruitiers. Sur le flanc de la colline orientée au sud, des vignes plantées par M. Bouilli fournissaient un petit vin très acceptable. Les jardins du cloître et ceux ceignant l’abbaye avaient été restaurés pour le plus grand plaisir de toute la communauté. On le nommait avec humour « Monsieur le surintendant des jardins », alors qu’il avait justement quitté le monde pour abandonner titres et distinctions !

L’homme se leva. Il était temps d’aller faire son dernier tour d’inspection. Son pas était encore alerte malgré ses soixante ans passés. Ses travaux en plein air le maintenaient en forme. Empoignant son chapeau à large bord et sa canne à panier, il sortit dans l’air tiède de cette fin d’été.

___________________________

3Christian Bobin,L’Enchantement simple et autres textes, Poésie/Gallimard.

III. Le verger de Port-Royal

Je veux que la mort me trouve plantant

mes choux, mais nonchalant d’elle, et

encore plus de mon jardin imparfait.

Montaigne

« Si le beau temps se maintient pendant l’arrière-saison, les récoltes seront belles et le vin de l’année sera puissant. »

D’un pas rapide, il longea les murs des Granges. Un bourdonnement d’insectes témoignait d’une intense activité dans le chèvrefeuille épanoui, où les ouvrières des ruches de Jean Hamon étaient en pleine activité pour fabriquer leur miel. Quelques vers du bon gros Saint-Amant, un poète amoureux de la nature, lui revinrent en mémoire :

L’abeille, pour boire des pleurs,

Sort de la ruche aimée,

Et va sucer l’âme des fleurs

Dont la plaine est semée…

En chantonnant, il se dirigea vers le verger du haut, situé à côté du bâtiment. Les murs d’enceinte avaient été enduits de chaux blanche pour capter plus de lumière. Là se trouvaient des pommiers ainsi que les poiriers ayant besoin d’un sol bien drainé. Quelques pruniers aussi. Un vieux cognassier offrait chaque année une belle récolte de fruits qui finissaient en marmelade. Après une inspection de ses arbres, l’homme descendit les cent marches qui conduisaient à l’abbaye. Dans le vallon, plus à l’abri des intempéries, un second verger clos de murs, où poussaient des espèces plus sensibles, était le lieu de prédilection de Monsieur d’Andilly.

Quand il la poussa de la main, la vieille grille rouillée grinça sur ses gonds. Du haut des trois marches d’accès, il admira une fois de plus le carré parfait formé par les murs de pierre. Éclairés par les derniers feux du soleil, ils se coloraient à cette heure-ci d’une belle teinte ocrée. Avant de descendre dans son petit royaume, Monsieur d’Andilly laissa son regard s’attarder sur la belle ordonnance des parterres qui s’étendaient à ses pieds, au centre du carré. Deux chemins perpendiculaires formaient quatre carrés plus petits, eux-mêmes divisés par d’étroits sentiers permettant la récolte. Dans ces carrés s’épanouissaient fruits et légumes divers : de beaux melons bien ronds, des choux, des salades, des poireaux, de l’oseille… Aux quatre angles des parterres, des arbrisseaux taillés en boule structuraient l’effet de symétrie, tandis qu’au centre du jardin se dressait un vieux puits. En face, sur le mur du fond, une niche de verdure abritait une statue en pierre représentant Pomone, la déesse des jardins. Du haut des marches, la grande croix formée par les deux allées de gravier retenait toujours son attention : elle donnait un caractère sacré à ce jardin clos. Une sorte de temple à l’air libre dédié à Dame Nature.

Il commença sa promenade vers la droite, vers l’ouest, car c’est là qu’étaient plantés les arbres les plus délicats, ceux qui ont besoin d’un maximum de chaleur pour porter leurs fruits à maturation. Monsieur d’Andilly était en contact régulier avec le Jardin botanique de Montpellier qui lui faisait parvenir des semences et des arbrisseaux méditerranéens qu’il essayait d’adapter au climat de l’Île-de-France. Devant le figuier, il s’arrêta pour caresser les grandes feuilles rêches comme des mains de paysan. Quand les figues seraient mûres, l’arbre donnerait son fruit en lâchant une larme laiteuse à l’odeur sucrée. Un peu plus loin, l’abricotier portait encore quelques fruits tardifs. Il en tâta un pour juger de sa maturité : juste à point ! Quel plaisir de le croquer, juteux et encore gorgé de soleil ! Contre le mur sud s’étalaient ses pêchers taillés en espaliers : ils faisaient sa fierté, on en parlait même à la cour. Contre le mur nord, une rangée de pommiers basse tige croulait de pommes. Au pied des arbres, à intervalles réguliers, il avait eu l’idée de mettre des plans de pommes d’amour rapportés du Nouveau Monde. Cette plante s’acclimatait parfaitement, offrant des fruits savoureux dont les religieuses faisaient de la marmelade ou bien qu’elles ajoutaient à leur soupe. Lorsqu’ils arrivent à maturité, leur belle couleur rouge est du plus bel effet. En 1600, l’agronome Olivier de Serres avait classé cette espèce nouvelle parmi les plantes d’ornement. Il avait écrit dans son ouvrage intituléLe théâtre d’agriculture et message des champs,que Monsieur d’Andilly possédait dans sa bibliothèque :

« Les pommes d’amour, de merveille, et dorées, demandent commun terroir et traitement. Elles servent communément à couvrir cabinets et tonnelles, grimpant gaiement par dessus, s’agrafant fermement aux appuis. La diversité de leur feuillage rend le lieu auquel on les assemble fort plaisant : et de bonne grâce, les gentils fruits que ces plantes produisent, pendent parmi leur ramure… Leurs fruits ne sont pas bons à manger : seulement sont-ils utiles en la médecine, et plaisants à manier et flairer. »

À Port-Royal on appréciait leur saveur un peu acide et la belle coloration qu’ils donnaient aux potages. La tomate n’en était qu’à l’aube de sa carrière culinaire qui allait envahir les assiettes !

Avec la même attention qu’un médecin aurait eue pour son malade, il s’attarda devant chaque arbre. Après une minutieuse observation et quelques paroles d’encouragement à chacun, du bout de son sécateur il taillait une petite branche morte par-ci, une autre par-là, retirait les fruits attaqués par les vers, cueillait ceux qui étaient mûrs. Deux apprentis l’avaient rejoint. Ils marchaient derrière lui, écoutant les commentaires et les recommandations du maître jardinier. Celui-ci leur avait appris à palisser les arbres selon la méthode qu’il avait mise au point, c’est-à-dire sur des espaliers en forme de main ouverte. « Cette façon de palisser est la plus belle de toutes, les arbres en sont mieux étendus et ils font une espèce de tapisserie fort agréable », avait-il écrit dansLa manière de cultiver les arbres fruitiers, un traité didactique édité en 1652.

— Vous mettrez au pied des arbres une fourchettée de crottin sec en veillant à ne pas abîmer les racines, ordonna-t-il aux apprentis avant de les laisser à leur travail.

À la fin de sa promenade, son panier contenait des pêches destinées à la table royale, des abricots et des prunes jaunes. Demain, quand les sœurs viendraient récolter des légumes dans les parterres centraux, il en profiterait pour leur donner des pommes d’amour.