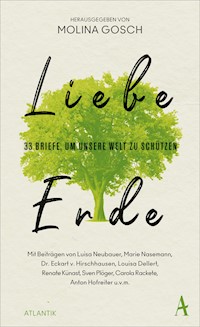

Liebe Erde E-Book

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Was haben Louisa Dellert, Renate Künast, Dr. Eckart v. Hirschhausen, Sven Plöger und Marie Nasemann gemeinsam? Sie teilen – so wie wir alle – ein Zuhause, unsere Erde. Und sie alle haben einen ausschlaggebenden Moment erlebt, der ihnen gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich für Klimaschutz und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einzusetzen. In diesem Buch erzählen sie in witzigen, berührenden, verzweifelten, wütenden und liebevollen Beiträgen, welches Erlebnis sie persönlich bewegt hat, aktiv zu werden, warum der Einsatz sich lohnt und wie sich ihr Leben dadurch veränderte. Sie alle fordern dazu auf, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und zeigen: Wir können viel verändern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Liebe Erde

33 Briefe, um unsere Welt zu schützen

Herausgegeben von Molina Gosch

Atlantik

Vorwort

Es gibt Momente, die verändern das Leben für immer: die Geburt eines Kindes genauso wie der, in dem man die Liebe seines Lebens trifft, eine bedeutsame Freundschaft schließt oder neue Prioritäten für sich entdeckt.

In diesem Buch geht es um die Ereignisse, die in Menschen den Wunsch weckten, sich für den Klimaschutz und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einzusetzen. Es geht darum, wie grundlegend sich das Handeln, ja das Leben eines Menschen nach dieser Erkenntnis verändern kann. Prominente Persönlichkeiten sowie Aktivist*innen und Klimaschützer*innen erzählen, welche Erfahrung sie dazu gebracht hat, sich einzusetzen, und warum dieser Einsatz sich lohnt. Ihre Texte sind eine Liebeserklärung an die Natur, sie sind wütend und hoffnungsfroh, und sie zeigen: Wir können viel verändern!

Und das ist dringend nötig. Wie ein Killervirus zerstört die Menschheit ihren eigenen Wirt – unseren Planeten – und gefährdet damit ihr eigenes Überleben. Liebe Erde, du fragst dich bestimmt, was nur über die Menschen gekommen ist, dass sie derart maßlos in deinem Paradies wüten. Leider haben wir Menschen – speziell in Europa – die Denkweise, die zu diesem Ökozid, zu deiner großflächigen Zerstörung führt, seit Jahrhunderten eingeübt und perfektioniert. Unser Denken und Wirtschaften war lange Zeit darauf ausgerichtet, dich zu bezwingen, um selbst zu überleben. Und noch immer beruht das Wirtschaftssystem der westlichen Welt darauf, dass wir andere Länder nutzen, um unseren unendlichen Ressourcenhunger zu stillen. Dieses Denkmuster wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Es hat sich tief in unser Wirtschaftssystem eingebrannt, so tief, dass es bisher unmöglich war, als Gemeinschaft neue Verhaltensweisen anzunehmen und in Gesetze zu gießen. In Deutschland und Europa erließen wir zwar hier und da Gesetze zu deinem Schutz, aber diese reichen nicht aus, um dein CO2-Fieber zu senken.

Wann also fällt uns hochintelligenten Menschen nun endlich ein, wirksame Maßnahmen gegen die herannahende Klimakatastrophe zu treffen? Da wir die Natur mittlerweile derart beschnitten, verändert, zurückgedrängt und nach unserem Gutdünken verändert haben, dass deine jetzige Erscheinungsform und damit unser Lebensraum gefährdet ist, gibt es für mich nur eine logische Schlussfolgerung: In einem revolutionären Schritt sprechen wir dir ein Recht auf Existenz zu – oder räumen dir zumindest so viel gesetzlichen Schutz ein, dass unsere Lebensbedingungen gesichert sind. Für das Senken deines CO2-Fiebers müssten jahrhundertealte Denkweisen ungültig werden. Neue Werte und Verhaltensregeln müssten in Kraft treten und entwickelt werden. Eine beängstigend große Aufgabe für uns Menschen, obwohl wir uns zu den intelligentesten Lebewesen auf diesem Planeten erklärt haben.

Dir fällt ein Widerspruch auf, liebe Erde? Indem wir deine Zerstörung über Jahrhunderte so schlau perfektioniert haben, handelten wir Menschen offensichtlich irrational gegenüber unseren Lebensgrundlagen. Das Problem ist, dass wir eine Wirtschaftsweise geschaffen haben, in der es kurzfristig belohnt wird, also rational ist, die Natur zu zerstören. Die Gewinnmaximierung ist in unserem Wirtschaftssystem momentan die einzige Maxime. Dieser Widerspruch zeigt leider eine prägende Eigenschaft der Menschen: Wir denken schlau und handeln dumm, in Fachkreisen auch kognitive Dissonanz genannt.

Offensichtlich fällt es uns Menschen schwer, einen neuen Verhaltenskodex zu entwickeln, der den jahrhundertelangen Krieg gegen dich, liebe Erde, endlich beenden würde. Die Veränderung, die nötig ist, um weiterhin dein Gast sein zu dürfen, ist derart groß, dass wir von dieser schier unlösbaren Aufgabe häufig überwältigt sind. Einige ziehen sich zurück und genießen ihren Aufenthalt auf Erden, ohne sich um die Beherbergungskosten zu kümmern. Obwohl die Wissenschaft seit geraumer Zeit darauf hinweist, wie sehr wir Menschen unser Ressourcenbudget überreizen, toben wir uns weiterhin maßlos aus. Erst jetzt, wo sich die Warnzeichen – stärkere und häufigere Hitzewellen, allgemein steigende Temperaturen, Dürren und Überschwemmungen – mehr und mehr in unseren westlichen Alltag drängen, wächst die Zahl derjenigen, die dagegen aktiv werden.

Inzwischen merken immer mehr Menschen auch in Deutschland, wie sehr du dich, liebe Erde, veränderst: Dass wir uns immer häufiger nachts bei tropischen Temperaturen schwitzend im Bett wälzen und nicht zur Ruhe kommen, ist nur ein Beispiel dafür. Und je mehr Nachrichten uns über die tauenden Eismassen an den Polen erreichen, desto häufiger beschleichen uns beunruhigende Gedanken: Was bedeutet der steigende Meeresspiegel für die Küsten und Küstenbewohner*innen weltweit? Was muss also geschehen, bis wir Menschen die Klimakrise angehen und deinen Erhalt für uns und die nächsten Generationen sichern, liebe Erde? Wenn die Küsten erst überschwemmt, fruchtbare Böden erst verdorrt und Flüsse erst versiegt sind, dann bleibt kaum noch Handlungsspielraum.

Es braucht einen radikalen Wandel dringender denn je, jetzt, sofort. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu versuchen.

Dass dieses Neue nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern im Gegenteil Spaß macht, das zeigen die im Folgenden gesammelten Briefe. Sie berichten vom Wertewandel, der bereits stattgefunden hat, und von den Erlebnissen, die ihn auslösten. Denn bevor wir nach Lösungen für ein Problem suchen können, müssen wir erst einmal wissen, dass wir ein Problem haben. Dieser Punkt ist die Voraussetzung für alles Handeln, und so steht er im Fokus dieses Buches: Was ist nötig, um Menschen zum Umdenken zu bewegen?

Die entscheidende Idee hatte ich bei der Klimawache Berlin, einer kleinen monatlichen Klimademo, die ich mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten ab September 2018 über ein Jahr lang organisierte, mal vor dem Kanzlerinnenamt, mal vor dem Brandenburger Tor. Ziel war es, auf der Straße für den Klimaschutz einzutreten, Wissen auszutauschen und sich zu vernetzen.

An einem eisigen Februarabend im Jahr 2019 sprach dort Luisa Neubauer, die damals die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung mit ins Leben rief. Ich fragte sie, wie es dazu kam, dass sie sich bei Fridays for Future engagiert. Luisa erzählte, wie beeindruckt sie gewesen war, als sie bei der Klimakonferenz in Kattowitz im Dezember 2018 Greta Thunberg und ihren Vater traf. Sie selbst wollte nun freitags auch auf die Straße gehen. Das blieb mir in Erinnerung, und ich beschloss, in Zukunft mit allen Redner*innen der Klimawache über ihren persönlichen Aha-Moment in Sachen Klimaschutz zu sprechen.

Viele Momente, von denen ich auf diese Weise erfuhr, waren privater als der, von dem Luisa erzählte. Influencerin Louisa Dellert wurde klar, dass sie kaum etwas über den Plastikmüll in unseren Ozeanen wusste, bis sie bei einem Fotoshooting mittendrin schwamm. Es war der Impuls, ihr Leben als Fitnessbloggerin komplett umzukrempeln und das, was sie über ein nachhaltiges Leben lernte, mit den Menschen zu teilen, die ihr auf ihrem Social-Media-Kanal folgen.

Ich bemerkte, dass die wenigsten Menschen wissenschaftliche Daten aufzählen, wenn sie nach den Gründen für ihren Einsatz im Klimaschutz gefragt werden. Sich über den Gesundheitszustand unseres Planeten und die Klimakrise zu informieren, ist in der Regel der zweite Schritt. Zuvor kommt meist eine persönliche Erkenntnis, die eine Veränderung im Denken und Wahrnehmen auslöst.

Selten vergessen wir den Moment, in dem wir uns entscheiden, etwas für den Erhalt unserer Welt zu tun. Erlebnisse wie die gerade geschilderten haben die Macht, unser Leben zu verändern. Im Gespräch mit der Autorin Anne Weiss entstand die Idee, ein Buch über eben diese persönlichen Wege zum Engagement herauszugeben. Wenn wissenschaftliche Daten die Mehrheit der Gesellschaft über Jahrzehnte nicht dazu brachten, für den Erhalt der Natur einzutreten und ihren rechtlichen Schutz einzufordern, würden dann diese persönlichen Gedanken vielleicht einen Unterschied machen?

Die Menschen, die in Sachen Klimaschutz aktiv geworden sind, veränderten ihre Prioritäten: Sie gehen achtsamer mit sich, der Welt und ihren natürlichen Ressourcen um. Diese Menschen haben das, was im Leben wichtig ist, neu geordnet. Und sie stecken andere mit ihren Ideen an. Mir wurde klar: Es ist genau dieser innere Wandel, der einen gesellschaftlichen Wandel bewirken kann. Und der ist mehr als überfällig. Ich hoffe, liebe Erde, dass wir Menschen schnell verstehen, dass wir Teil deines Lebensnetzes sind und dass wir nur mit vereinten Kräften gegen die rasante Veränderung deiner klimatischen Bedingungen und den Verlust ganzer Ökosysteme angehen können. Denn die Natur ist die majestätische, unbezwingbare, ruhige, uralte, wunderbare, vielfältige, kreative und unendlich mächtige Quelle allen Lebens auf der Erde. Mit jedem Atemzug, den wir machen, gibt uns die Natur die Kraft zum Leben.

Vor allem steht die Entscheidung der Menschen, dich, liebe Natur, mindestens als gleichwertig zu behandeln, zu achten und deine Grenzen anzuerkennen – auch wenn das heißt, uns neue Regeln aufzuerlegen und uns von Bequemlichkeiten zu verabschieden. Die Zeit dafür ist mehr als reif. Hoffnung ist da. Immer mehr Menschen sehnen sich nach einer Gesellschaft, die sich am Buen Vivir orientiert – also am guten Leben und an den Rechten der Natur – statt am stetigen Wirtschaftswachstum. Die große Frage ist, kommt der Wandel noch früh genug, bevor wir Menschen das Netz des Lebens zu sehr aus der Balance gebracht haben?

Wir haben jetzt die Wahl zu entscheiden, wie wir leben wollen und wie wir dich – unsere Welt – unseren Kindern hinterlassen möchten.

Wie fangen wir an?

Folgen wir den Menschen, liebe Erde, die sich, manche seit Jahrzehnten, mit großem Engagement für dich einsetzen, folgen wir ihren Wünschen und Hoffnungen für dich, unsere Welt. Ihre Briefe zeigen, wie unterschiedlich das Engagement für den Erhalt unserer Lebensbedingungen aussehen kann. Doch eins haben alle 33 Briefe gemeinsam: Sie sind Teil der Lösung, die uns ein Überleben auf diesem Planeten sichern kann.

Lassen wir uns überraschen!

Molina Gosch

Berlin, Dezember 2020

PS: Ich freue mich, von Ihnen zu hören:

PPS: Maximaler Dank gilt allen Beitragenden, die wie ich honorarfrei an diesem Buch mitwirkten, um mit dem Erlös die Arbeit der Michael Succow Stiftung zu unterstützen.

Sven Plöger

Liebe Erde,

ich muss mich entschuldigen. Bei Dir! Und zwar aus tiefstem Herzen! Dafür, dass Du Homo sapiens hast. Das sind eigentlich wir Menschen in Wissenschaftlersprache, es klingt aber irgendwie eher nach einer Krankheit. Jetzt muss ich schmunzeln über diese selbsterkannte Wahrheit, auch wenn es so lustig eigentlich nicht ist. Und auch wenn mancher nun möglicherweise witzeln wird, dass das ja vorübergeht, so ist meine Entschuldigung auch mit großer Sorge verbunden.

Wir Menschen nutzen die vielen Ressourcen, die Du uns bietest, als gäbe es kein Morgen oder als hättest Du irgendwo einen Zwilling, auf den wir im schlechtesten Fall einfach umsiedeln könnten. In unserem sich immer schneller drehenden Hamsterrad des Höher-Schneller-Weiter-Mehr, dessen Sinn kaum jemand von uns je ernsthaft hinterfragt, verlieren wir mehr und mehr den Respekt. Vor Dir, aber auch vor den vielen Menschen, die durch unsere seltsame Form der Verteilung dessen, was wir Wohlstand nennen, unter immer ärmlicheren Verhältnissen leben müssen. Von Flora und Fauna ganz zu schweigen.

Wir drängen andere Lebewesen rücksichtslos zurück und erschrecken erst dann, wenn wir bemerken, dass sie plötzlich fehlen. Seien es die Bienen oder andere Insekten, die wir im Alltag im Wesentlichen ignorieren und die uns allenfalls nerven, wenn sie im Sommer die Scheiben unserer über die Autobahnen rasenden Fahrzeuge verschmieren. Warum fliegen die nicht einfach woanders lang? Aber das Problem schmutziger Autoscheiben verschwindet ja mit dem Insektensterben nun gleich mit. Wer gar keine Antennen für die Umwelt hat, freut sich drüber, aber viele von uns merken so langsam, dass da – und an vielen anderen Stellen – etwas einfach nicht mehr stimmt. Apropos Rasen auf Autobahnen: Das ist ein echter deutscher Sonderweg und der ist wirklich be.scheuer.t. Ich verspreche Dir, liebe Erde, dass ich mich weiter dafür einsetzen werde, dass auch wir es bald schaffen, ein Schild aufzustellen, wo draufsteht, dass wir »nur noch« 130 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Wer 250 km/h will, kann Bahn fahren. Die machen das!

Aber manchmal fehlt nicht nur etwas, wie unsere wichtigen Blütenbestäuber, die eine so wesentliche Aufgabe für unsere Nahrungskette erfüllen, sondern es kommt auch etwas neu dazu. Das Coronavirus zum Beispiel. Das gab es früher nicht, und ich finde es eigentlich überflüssig, denn das Leben ohne Pandemie war besser als mit! Mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht alleine, auch wenn manche behaupten, es gäbe gar keine Pandemie. Von welchem Virus diese Damen und Herren befallen sind, würde mich übrigens brennend interessieren. Dir, liebe Erde, könnte genau das helfen: Gelangen wir nämlich zur Durchseuchung mit diesem Wahnsinnsvirus, dann könnten wir durch vollkommen widersinniges Verhalten dazu beitragen, Dich schneller als gedacht von uns zu befreien. Aber ganz ehrlich fände ich es schon cool, wenn wir einen anderen Weg fänden. Einen, bei dem Du und wir uns irgendwie arrangieren könnten. Ich habe verstanden, dass Du einfach da bist und wir die Aufgabe haben, unser Miteinander zu gestalten. Sinnvoll und fair. Mein bescheidener Gestaltungsbeitrag soll darin bestehen, anderen Menschen zu erklären, warum es vernünftig ist, nicht an dem Ast zu sägen, auf dem man sitzt. Meine Erfolgschancen hängen davon ab, ob es mir gelingt, die richtigen Worte zu finden: Ich muss es schaffen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu missionieren, sondern an den Verstand zu appellieren und schwierige Themen – wie die Zusammenhänge beim komplexen Thema Klimawandel – so zu übersetzen, dass das auch jemand kapiert, der sich nicht den ganzen Tag mit der Lösung nichtlinearer Differenzialgleichungssysteme beschäftigt. Bevor ich Dir nun aber meine Begeisterung über Physik, Mathematik, Meteorologie und besonders Wolkenformen wie Cumulonimbus capillatus incus in epischer Länge aufdränge, möchte ich mit einer Erkenntnis schließen: Die Ästhetik dieser Wolken und überhaupt der gesamten Natur, die Du uns bietest, ist so unendlich beeindruckend, dass wir zumindest theoretisch befähigt wären, den Respekt vor Dir zurückzugewinnen! Zum Beispiel durch Entschleunigung unseres raffgierigen Lebens und das schlichte Betrachten der Schönheit unseres Planeten. Ich freue mich jedenfalls, dass Du mich trotz allem beherbergst, und möchte Dir dafür sehr danken!

So, und jetzt mache ich mir mal einen Kaffee – habe mir Fair-Trade-Bohnen aus Burundi gekauft. Sind nicht billig, aber das Gebräu ist super! Also, danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, diese Zeilen von einem Siebenkommaachtmilliardstel der Menschheit zu lesen – und ich drücke uns gemeinsam die Daumen!

Dein Sven Plöger (diplomierter Wetterfrosch)

PS:

Ich habe es gestern noch nicht geschafft, den Brief zur Post zu bringen, deshalb liegt alles noch hier rum. Drum füge ich schnell noch eine Frage an. Vielleicht kannst Du sie mir beantworten, denn so wie ich ja auf Dich schauen kann, wirst Du mutmaßlich auch auf uns schauen und Dir so einige Gedanken machen. Mutmaßlich wirst du viel über uns Menschen staunen. Dieses Wahnsinnsvirus, von dem ich im Brief schrieb und von dem einige immer noch glauben, es sei eine Grippe und Kinder würden an Luftmangel sterben, wenn sie eine Maske tragen, und welches zulässt, dass wir auch so verrückt widersprüchliche Wortkonstrukte wie »alternative Fakten« flüssig aussprechen können, ohne entweder einen Lachkrampf zu kriegen, weil diese beiden Worte doch einfach nicht zusammengehen, oder wenigsten massiv ins Stolpern kommen … also … ist dieses Wahnsinnsvirus auch dafür verantwortlich, dass wir in demokratischen Ländern, wo es heute so viel Meinungsfreiheit gibt, wie wir es auf dieser Welt noch nie erlebt haben, glauben, die Meinungsfreiheit würde extrem eingeschränkt? Warum fangen Menschen an zu denken, Meinungsfreiheit bedeute, dass sich andere gefälligst der eigenen Meinung anzuschließen haben? Ein Phänomen, was meiner Meinung nach – huups, jetzt muss ich wieder schmunzeln, bilde ich mir doch gerade eine Meinung über die Meinung – besonders dann mit Inbrunst verfolgt wird, wenn die eigene Meinung auf dünnen oder am besten gar keinen Fakten basiert. Ich habe vor einiger Zeit in einer TV-Talkshow den Satz »Je lauter, desto blöd!« formuliert. Den finde ich immer noch ganz gut! Du auch? Aber es wäre toll, wenn Du mir ein solches Gebaren erklären könntest. Das kann doch nicht alles allein an Social Media liegen. Social Media zeitigt zwar einige üble Auswüchse, aber man bekommt da – wenn man möchte – auch richtig tolle Informationen. Es ist wie überall, nichts ist »nur gut« oder »nur schlecht«. Gute Nacht.

PPS:

Bin gerade kurz aufgewacht, weil mir in einem Traum ein Klimaforschungsleugner mit schriller Stimme ins Gesicht schrie: »Die Sonne macht das Klima, und der Mensch kann nichts dafür, und 1 Grad ist auch bedeutungslos. Das ist meine Meinung und damit Basta!« Und dann kam noch ein übles Schimpfwort, das ich hier nicht hinschreiben möchte. Zum Thema Meinung fiel mir außerdem noch ein, dass bei den Tagesthemen – Du weißt, für die wettere ich ja allabendlich – der Kommentar nun nicht mehr Kommentar heißen darf, sondern Meinung. Verrückt. Willst Du meine Meinung dazu wissen?

PPPS: Ich finde das Wort Klimaforschungsleugner wirklich gut. Es ist übrigens gar nicht meine eigene Erfindung, sondern ich habe das neulich in einem Podcast von Katharina Nocun gehört – was wieder zeigt, wie bereichernd das Internet sein kann! Ein Ausdruck wie Klimaskeptiker trifft die Sache schließlich gar nicht. Skepsis ist sehr gesund, und jeder sollte sie haben. Aber einfach den Forschungsstand nicht zu kennen oder bewusst zu ignorieren oder sich schlicht nicht die Mühe zu machen, etwas Komplexes verstehen zu wollen, mündet ja nicht in das vernünftige Wort Skepsis, sondern ist allenfalls mit dem Wort bräsig zu umschreiben. Und Klimaleugner ist unvollständig. Denn niemand leugnet ja das Klima. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es auch kein Wetter, denn Klima ist ja nun mal die Statistik des Wetters. Und dass es Wetter gibt, würde ich gerade mit meiner beruflichen Ausbildung nicht bezweifeln wollen. Das wäre so ähnlich, als würde jemand die Schwerkraft bezweifeln. Das ist übrigens sehr gefährlich, wenn man etwa an einer Dachkante steht und einen Schritt nach vorne machen möchte. Hier wird der »alternative Fakt«, dass die Schwerkraft eine Erfindung der Chinesen sei und es sie eigentlich gar nicht gebe, übrigens von nur sehr wenigen Leuten bemüht. Und wenn, dann auch nur sehr kurz …

PPPPS: Ich weiß nicht, welche Briefmarke ich brauche, um die Post an Dich loszuschicken? Ich muss nachfragen, aber da mein kleines Postamt um die Ecke geschlossen wurde und ich jetzt weit fahren muss (mit dem Fahrrad natürlich!), komme ich erst morgen dazu, den Brief zu versenden. Ich könnte natürlich stattdessen in den kleinen Laden, der nun Postamt spielen darf oder muss, gehen. Der ist nicht so weit entfernt. Aber mir fällt gerade ein, dass er heute, wie jeden Mittwoch, geschlossen hat. Das ist aber nicht so schlimm, denn einkaufen kann man hier sowieso nie etwas. Schließlich sind die Gänge zwischen den Warenregalen so sehr mit Paketen zugestellt, dass man beim Versuch, ein Regal zu erreichen, automatisch randaliert, egal was für ein defensiver Mensch man eigentlich ist. Aber wo kommen diese Massen von Paketen her? Klar, wir brauchen stets viel Neues, und in den sterbenden Innenstädten ist es mittlerweile ja auch recht langweilig, weil sich die Geschäfte mit den überteuerten Mieten gar nicht mehr halten können. Da lässt man sich das ein oder andere Paket dann lieber schicken, und der Chef eines großen Onlineversandhändlers mit großem A freut sich, dass der Aufstieg vom Multimilliardär zum Billionär vielleicht doch leichter ist, als er befürchtet hatte. Aber mich beschäftigt ein anderer Gedanke, wenn ich auf die Massen an Waren schaue, die in unseren Industrienationen täglich erworben werden: Unser ganzes Wirtschaftssystem ist unendlich fragil. Wenn wir nicht ständig Waren konsumieren, dann bricht alles zusammen. Das haben uns die Shutdowns während der Coronaepidemie deutlich gemacht. Blitzschnell kann man in die Pleite rauschen, und das wünsche ich natürlich niemandem. Aber im Prinzip zeigt uns das auch, dass unser gegenwärtiges System nur in Gang gehalten werden kann, wenn wir, liebe Erde, in einem fort Dinge aus Deinen kostbaren Ressourcen herstellen. Diese verwenden wir mal mehr, mal weniger oder manchmal auch gar nicht, Am Ende zerkleinern wir sie zu Müll, von dem wir oft nicht so genau wissen, wo wir ihn lagern sollen. Wir sind wirklich verrückt! Und noch verrückter ist, dass viele von uns nicht merken oder merken wollen, dass das Ganze auf Dauer nicht funktionieren kann. Deshalb wird ja auch immer öfter das Wort Nachhaltigkeit benutzt, manchmal sogar inflationär. Aber wir tun viel zu wenig, um das Problem anzupacken. Meistens reden wir nur drüber und beklagen uns oft sogar weinerlich über unsere Situation. Das ist wie beim Klimawandel. Durch unsere fortschreitenden Emissionen von Kohlendioxid und anderen Gasen erwärmen wir Deine Lufthülle mehr und mehr. Dadurch ändern sich die gewohnten Wetterabläufe, und das Wettergeschehen wird spürbar extremer. Am Ende sind wir dann Opfer und Täter zugleich. Das ist eine schwierige Doppelrolle, die für viele von uns schwer einzusehen ist. Und noch schwerer ist es, daraus dann ernsthafte Konsequenzen zu ziehen – mit Rücksicht auf Dich und damit eben auch wieder auf uns selbst. Wir müssen also bereit sein, uns zu verändern, und das fällt Gewohnheitstieren wie uns Menschen ganz besonders schwer. Wenn nur zehn Prozent Idealisten bereit sind, das zu tun, so reicht dies leider nicht. Deshalb müssen wir in einem demokratischen Diskurs Regeln ersinnen, die aus unserer Marktwirtschaft eine ökosoziale Marktwirtschaft machen. Dafür muss man handeln und bereit zur Veränderung sein. Wer das nicht für sich selbst tun will, weil ihm oder ihr das alles egal ist, der soll diese Konsequenzen dann eben nicht für sich, sondern für seine Kinder und Enkel ziehen. Gründe für vernünftiges Verhalten findet man immer.

PPPPPS: Wir könnten als Deine Gäste gemeinsam so viel leisten und verbessen, aber wir sind einfach kognitiv dissonant. Wir sagen so oft A und tun dann B und wundern uns, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. So sprachen wir noch nie so oft wie 2019 – dem Jahr vor Corona – über Umwelt- und Klimaschutz! Auf allen Kanälen rauf und runter. Verbal eine richtige Aufbruchstimmung. Aber in der Praxis ist die Bilanz das Gegenteil: Noch nie wurde so viel geflogen wie im Jahr 2019, noch nie wurden so viele Kreuzfahrten auf riesigen schwerölverbrennenden Kähnen gemacht wie im Jahr 2019, noch nie wurden so viele riesige SUVs zugelassen wie im Jahr 2019, und noch nie haben wir auf der Welt so viel Plastikmüll produziert wie im Jahr 2019. Verstehst Du das? Ich nicht. Aber wir sagen ja auch seit Jahrzehnten, dass wir die Welt gerechter machen wollen, und sorgen gleichzeitig dafür, dass die 85 reichsten Menschen der Welt genauso viel besitzen wie die – Achtung, kein Schreibfehler – 3,5 Milliarden ärmsten. Verrückt!

PPPPPPS: Zum Schluss möchte ich noch flott die Gelegenheit nutzen, Dir in aller Kürze zu erzählen, wie genau ich als Meteorologe die Klimakommunikation ein bisschen verbessern möchte. Abgesehen davon, dass ich die komplizierten Zusammenhänge in unserem Klimasystem mit all seinen natürlichen Schwankungen mit stoischer Geduld immer wieder erkläre, ist es die Haptik des Klimawandels, die helfen kann. Den Leuten muss klar werden, dass der Klimawandel die Wetterabläufe verändert. Wir erleben heute die Wettererscheinungen, die uns die Klimaforschung vor circa 30 Jahren vorhergesagt hat: lange Dürrephasen, wie die Dürre seit 2018, aber auch Starkregen mit Überschwemmungen und Schlammlawinen, Schwergewitter, Waldbrände auf immer größeren Flächen, wie zum Beispiel in Australien oder Kalifornien. Das zeigt übrigens die große Qualität dieser Wissenschaft. Es muss jedem klar werden, dass es vernünftig ist, auf diejenigen zu hören, die sich auf wissenschaftlicher Basis mit bestimmten Themen beschäftigen, und dass frei erfundene Narrative mit dem Ziel, sich die Welt schönzureden, einfach nicht helfen. Das ist wie beim Coronavirus. In den Ländern, wo man auf die Wissenschaft gehört hat, ist man wesentlich besser durch die Pandemie gekommen als dort, wo teilweise bis ins höchste Staatsamt wirre Beiträge von narzisstischen Figuren abgesondert wurden. Das ist tragisch, denn dadurch sind Menschen ums Leben gekommen, die nicht hätten sterben müssen. Genau dasselbe wird uns beim Klimawandel passieren, wenn wir nicht auf die Fachleute hören. Das trifft auch auf alle anderen Lebensbereiche zu. Eine schwierige Herzoperation kann auch nicht mal eben so der Gärtner um die Ecke durchführen, da sollte ein Facharzt im Einsatz sein!

Man muss den Menschen klarmachen, dass eine Erwärmung um 4 Grad, die uns bis zum Ende des Jahrhunderts widerfahren könnte, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, wirklich dramatisch ist. Nicht weil es nicht schon immer Klimawandel in Deiner Atmosphäre gab, sondern weil dieser Klimawandel global viel schneller passiert, als das früher der Fall war. Und solch raschen Veränderungen können viele von uns, aber vor allem auch Pflanzen und Tiere nicht folgen! Diese Beschleunigung des Klimawandels verursachen wir Menschen, das müssen alle verstehen. Und weil es so schwer ist, 4 Grad einzuordnen, erkläre ich oft, wie eine global 4 Grad kältere Welt einmal aussah. Das war am Ende der letzten Eiszeit. Die damalige Welt war eine ganz andere als die heutige: Alle Alpentäler waren mit Eis aufgefüllt, niemand hätte dort leben können. Berlin lag 500 Meter unter Eis, Skandinavien sogar zwei bis drei Kilometer, und die heute so wichtige Stadt New York war unter 1500 Meter dickem Eis vergraben. Da ist es doch logisch, dass eine 4 Grad wärmere Welt ganz genauso mit der heutigen Welt nichts zu tun haben wird. Dazu gibt es Kipppunkte im System: Wenn wir das Grönländische Eis verlieren, wird es nicht einfach wieder zurückkommen, und das wird fatale klimatische Folgen für viele Regionen dieser Welt haben. Dann ist da noch die mögliche Zerstörung Deiner Lunge, liebe Erde. Wenn wir den Amazonas-Regenwald so weit abholzen, dass er zu einer Savanne wird, dann ist das nicht nur gnadenlos dümmlich von uns, sondern wir zerstören auch unseren zentralen Sauerstoffproduzenten. Ein Fünftel des Sauerstoffs für alle Menschen wird schließlich hier produziert. Dass Du dafür sorgst, dass der für uns ja nun mal nicht ganz unwichtige Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre bei 21 Prozent liegt, ist keine Selbstverständlichkeit. Das verstehen aber so einige Homo sapiens leider nicht. Sauerstoff ist für sie eben einfach da – und fertig. Ich werde es ihnen aber immer wieder und wieder erklären, dass die Produktion von Sauerstoff kein willkürlicher schöner Zufall ist. Was ich trotz aller Dramatik aber auch immer wieder tun werde, ist, den Menschen zu sagen, dass wir wirklich noch Chancen haben. Daran zu glauben, dass wir das alles in den Griff bekommen können, ist nicht naiv, sondern unsere einzige Möglichkeit! Denn weinerlich und passiv in einen selbstgemachten Untergang zu taumeln, ist wirklich trostlos und der nachfolgenden Generation gegenüber maßlos unfair. Den Satz »Das schaffen wir alles nicht, es ist zu spät« will ich von niemandem mehr hören. Schließlich sagt auch die Klimaforschung, dass wir es theoretisch noch packen können, auch wenn wir in der Praxis noch arg hinterherhinken. Aufzugeben wegen eigener Unbeweglichkeit – so was kann ich nicht leiden. Und Du bestimmt auch nicht.

Herrje, wie die Zeit vergeht. Jetzt radle ich endlich zur Post, damit Du meinen Brief auch schnell bekommst und er nicht einfach jeden Tag länger und länger wird! Irgendwann gehen schließlich die PS aus.

Sven Plöger (*1967) ist Diplom-Meteorologe, moderiert Wettersendungen in der ARD und wurde als Bester Wettermoderator Deutschlands ausgezeichnet. Er hält Vorträge über Wetter und Klima. Zuletzt schrieb er den Bestseller »Zieht euch warm an, es wird heiß« und entwickelte gemeinsam mit dem SWR »Sven Plögers Klimablick« (u.a. ARD-Mediathek). Hier gibt es auch eine Folge, bei der es um die in ihrer Klimabedeutung oft unterschätzten Moore geht. www.meteo-ploeger.de

Luisa Neubauer

Ich muss euch warnen, in diesem Text1 kommt keine Generation gut weg. Aber am Ende können wir alle Frieden schließen, versprochen. Hang in there with me.

Okay. Ab und zu, wenn ich einen Vortrag oder eine Rede halte, bedankt man sich danach bei mir mit einem kleinen Buch. Ich meine nicht irgendein Buch, sondern ein ganz bestimmtes. Es heißt »Das hier ist Wasser« von David Foster Wallace. Mittlerweile habe ich also eine fröhliche Auswahl an Exemplaren davon zu Hause. Das Buch, das aus nur einer einzigen brillanten Rede des US-amerikanischen Autors besteht, beginnt mit einer Geschichte über Fische im Wasser. Und die geht etwa so: Es schwimmen zwei junge Fische im Wasser. Dann kommt ein alter Fisch vorbei und nickt und sagt: »Morgen, Jungs, wie ist das Wasser?« Die beiden jungen Fische schwimmen weiter, da guckt der eine den anderen irritiert an und fragt: »Was zum Teufel ist Wasser?«

Und die Moral? Zunächst logisch, die Jungen sind, wie so oft, blind für das Wesentliche, nehmen für geschenkt, was da ist, hinterfragen nicht. Was ist schon Wasser? Und es stimmt, es ist wahnsinnig leicht, die Dinge für gegeben zu erklären. Nicht nachzufragen, aufzuhorchen. Wir Jungen sind Teil einer Generation, die Krisen lange kaum kannte, die einzigartig unerfahren und unerprobt in Sachen Krise ist. Wir sind Teil einer Generation, die ein geeintes Deutschland und ein weitgehend friedliches Europa erlebt hat. Mehr als das, wir sind auch Generation Interrail, und wir müssen eine Europareise – im Gegensatz zu unseren Eltern – nicht als symbolischen Akt der Post-War-Völkerverständigung zelebrieren, nein, wir können das einfach feiern, uns feiern, und das Leben und die Sangriapreise in Valencia. Europa, wie Wasser. Und es geht weiter, unsere Währung war fast immer stabil, außenpolitische Krisen hatten vor allem die anderen. Wir sind viele junge Menschen, die im wachen politischen Leben nur eine einzige Kanzlerin kennen, und sie ist der Inbegriff von Wasser, unaufgeregt, wenig Kanten, erhitzt sich nur langsam. Aber es ist noch mehr, was uns so selbstverständlich wie Wasser serviert wurde: das Backpacken auf Bali, das Roadtrippen an der australischen Ostküste, Regenjacken in Peru für die einen, für 15 Euro über den Wolken nach Rom für die anderen, party all night long. Der 50-Outfits-Kleiderschrank, von Primark für die einen oder von Zara für die anderen, dazu Schuhe in Weiß. Baby, wieso liebst du diesen Typ mit den Nikes, singen RIN und Bausa dazu, im Takt. Wenn du dich anstrengst, kann aus dir alles werden. Und vor allem kannst du alles haben. Die Nikes genauso wie ein freies Leben.

Alles da, immer da, immer mehr da. Wie Wasser. Und ja, wir wissen, es geht nicht allen gleich gut. Es geht manchen in dieser wohlständigen Gesellschaft, in dieser wohlständigen Generation, richtig schlecht. Aber es könnte anders sein, das ist die Erzählung. Denn wir leben doch im Sozialstaat, alle können es schaffen, alle können, wenn sie nur wollen. Auch das ist ein Versprechen unserer Generation, Chancen haben alle. Ergreift sie, der Ozean ist groß, kommt ins Wasser, traut euch.

Man fragt uns, was wir einmal werden wollen, und wir antworten in den Kategorien Höher, Weiter, Schneller. Und in der Kategorie »ich«, denn »ich« kann mir das ja nicht so sehr vorstellen, acht Stunden im Büro, nein, nur im Team, was Kreatives, vielleicht, remote. Was sich für »mich« richtig anfühlt halt. Ich und du im Wasser, alles geht.

Die Geschichte, die jetzt folgt, handelt von Dankbarkeit, von Privilegien und der Feststellung, dass nichts selbstverständlich ist. Oder so: Das Wasser ist eine Illusion. All das, was uns umgibt, ist Resultat von Arbeit und Schaffenskraft und Energie. Das allermeiste dafür haben, logischerweise, Generationen vor uns getan. Der Appell ist eingängig, macht die Augen auf, Kinder, seid dankbar und nehmt nichts für geschenkt.

Das Problem ist nun: Wie macht man das Wesentliche sichtbar? Wie funktioniert es, das Reflektieren der scheinbaren Selbstverständlichkeiten, wie erkennt man Wasser? Da helfen schon zwei Fragen, anwendbar in jeder möglichen Situation. Die eine heißt: Was ist hier passiert, bevor ich hergekommen bin, was war, bevor ich war? Und die zweite Frage lautet: Was passiert, wenn ich gehe?

Die Geschichte, die nicht erzählt wird, ist eine andere, und sie handelt von einem Status quo, einer Normalität in der Krise. Denn das Wasser ist eine Illusion, aber die Sicherheit, die Beständigkeit, die Stabilität eben auch. Oder anders: Als sich die Fische im Meer treffen, haben sie allesamt Plastik im Bauch.

Generationen vor uns haben, wissentlich und unwissentlich, eine Welt für uns vorbereitet, die auf den ersten Blick eine Offenbarung und auf den zweiten Blick eine Zumutung ist.

Es wurde ein Wohlstand erarbeitet, der nur so lange einer ist, wie man mit aller Kraft die Augen verschließt vor den Kosten, dem Leid, dem Elend, auf denen er aufbaut. Man präsentiert uns eine Freiheit, die als ein Recht auf Zerstörung interpretiert wird. Es werden uns Möglichkeiten aufgezeigt, die an der Krisenrealität zerschellen. Es kann zwar alles aus dir werden, nur ist die Klimakrise schneller. Kind, bereise die Welt, bevor wir sie komplett kaputt gemacht haben.

Das bringt uns in einen Konflikt, unweigerlich. An multiplen Krisen, an ökologischen, aber auch ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen, an beispiellosen Gerechtigkeitsdefiziten der Postmoderne, hängt sich so der Fortschrittsglaube der Menschheit auf. Es wird eben nicht alles immer einfach nur besser.

»Alles wird gut« ist kein Naturgesetz, das machen Naturgesetze gerade deutlich.

Nun befinden wir Jungen uns in einer unbequemen Lage. Ein Großteil dieser Gesellschaft hat den Großteil ihres Lebens damit verbracht, aktiv oder passiv dazu beizutragen, dass wir im schnellen Schritt planetare Grenzen erreichen. Die Antwort auf die Frage »Was war, bevor wir hier waren?« lautet also: vor allem harte Arbeit, Versöhnung und einige Kriege, um den Westen zu verteidigen, und ein Ökologisch-über-die-Stränge-Schlagen, das sich Jahrzehnt für Jahrzehnt selbst übertrumpfte.

Und jetzt kommen wir und erklären, dass das nicht reicht. Wir entziehen uns nicht nur dem blinden Glauben an sich selbst optimierende Systeme, schlimmer noch, wir stellen die Systemfrage. Wir befinden den Status quo für inakzeptabel, denn er denkt unsere Zukünfte nicht mit, und die Gegenwarten von vielen anderen auch nicht, von Dutzenden Ausländern schon gar nicht.

Zurück zu den Fischen im Meer. Klassischerweise würde man von jungen Fischen erwarten, dass sie aufmerksam dem alten zuhören, dass sie sich umgucken, sich fragen, was vor ihnen war und was nach ihnen kommt, und feststellen, dass es kein Nichts gibt, und hurra, es werde Wasser. Aber in diesem Moment sind wir jungen Menschen schon einen Schritt weiter. Wir stellen nicht nur fest, dass es Wasser gibt. Wir gucken uns um, wir fühlen, wir hören auch denen zu, die man so lange ignoriert hat, und wir stellen fest, dass wir in einem versauten Ozean schwimmen, dass Plastik kein Freund ist und unsere Art akut vom Aussterben bedroht ist. Wir wagen eine radikale Zustandsbeschreibung. Und wir gehen den nächsten Schritt: Wir hinterfragen, warum das so ist – und vor allem, warum es so bleiben sollte. Und noch einen Schritt weiter: Wir hinterfragen, was unsere Rolle dabei ist, welche Rolle wir einnehmen können, wenn es darum geht, den Status quo zu verändern, wenn es darum geht, Krisenrealitäten zu bewältigen. Und es stellt sich heraus, dass alle Teil des Problems sind, solange sie sich nicht aktiv dafür entscheiden, Teil der Lösung zu werden. Und: Niemand ist ersetzbar. Das sagt sich sehr leicht, ist aber härter, als es klingt. Die Beharrungskräfte sind gigantisch.

Seit etwa zwei Jahren verbringe ich jeden Tag in der Woche mit dem Ende der Klimakrise. Und ich habe, wenig überraschend, einiges gelernt, unter anderem, den Status quo infrage zu stellen, die ökologischen Krisen als nicht mehr aushaltbar zu beschreiben, Klimagerechtigkeit einzufordern, Normalität als Krise zu bezeichnen. All das stellt eine Gegenwart infrage, die von vielen, auch noch lebenden Generationen, lange als Idealzustand (plus/minus) gewertet wurde.

Oder anders: Ein bedeutsamer Teil der Gesellschaft hat seine Hauptaufgabe darin gefunden, die Gegenwart so weit zu verklären, bis sie in die Geschichte passt, die man sich selbst gerne erzählen möchte, über die Leistungen, die man erbracht hat, den Beitrag, den man geleistet hat, für einen starken Markt und ein Land, das so reich und wohlständig ist.

In dieser Rechnung haben ausschließlich jene ein Beschwerderecht, die den Laden mit aufgebaut haben. »Leiste erst mal etwas in deinem Leben, bevor du dich beschwerst«, ungeschlagen in den Top Ten meiner Twitter-Kommentare. Und jetzt kommen wir und erklären, dass es so nicht weitergehen kann.

Das reicht aber noch nicht, und das ist eine andere Sache, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe.

Das große Problem liegt nicht darin, dass es nicht genug Leute gäbe, die bereit wären, eine Krisenrealität zu beenden. Das große Problem liegt auch nicht darin, dass es nicht genug Mittel gäbe, um eine sozialökologische Transformation einzuleiten. Das Problem ist auch nicht die Demokratie, denn die ist deutlich widerstandsfähiger, als manche zu hoffen wagen.