11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Das macht mein Mann." Ein Satz, der die Autorin in die Verzweiflung treibt, denn der Mann ist ihr Vater und er ist alt und kann vieles nicht mehr erledigen wie gewohnt. Vom Wagen betanken über Bankgeschäfte zu alltäglichen Kleinigkeiten: Wenn Papa ausfällt, ist Mama hilflos. Soll nun die Tochter in die Rolle des Vaters schlüpfen? Die Autorin startet ihr Programm: Mama muss erwachsen werden! Stellenweise urkomisch, tiefsinnig, und mit hohem Wiedererkennungswert beschreibt Michaela Seul liebevoll, wie Frauen dieser Generation lernen, ihren Mann zu stehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchTitelImpressumWidmungProlog: Das hat immer mein Mann gemachtMutter unter den FittichenMama mobilKavalier der StraßeTatort GarageDie AutoamputationFrau am Steuer – ungeheuer!Die SchlüsselfrageIch sehe was, was du nicht siehstMama gibt GasDie TodesspiraleBusen im VerkehrMama von der RolleMänner mähenDie Frau denkt, der Mann lenktDie Waffen der FrauenFernsehen in der GebärmutterZwiebel im TaschentuchPapa steigt ausDie Ehe ist das Grab der FrauDer Segen der StiftungDer kleine DienstwegDie EhemannzipationDamenwahlVorsicht ist die Mutter der PorzellankisteEntwaffnendTrau, schau, wemDas gefühlte AlterDas bezifferte AlterGewissensfragenKlassentreffenMama macht kurzen ProzessAlte Liebe rostet nichtDie zwei Lebensfragen einer FrauMütterbespaßungSpielverderberEin langer ProzessWer nicht hören will, muss fühlenIm Wald mit lauter BäumenOhne Fleiß kein PreisAuf die KnieTue immer deine Pflicht, sage nie: Das kann ich nichtRezept für Harmonie mit Muttern: AmamWer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wertEinem geschenkten Gaul schaut man nicht ins MaulGeneration all-inclusiveSpare in der Zeit, so hast du in der NotMannequin MamaSchönheit muss leidenTrautes Heim, Glück alleinIm Wein liegt WahrheitAfter EightyDie erfundene TochterAnnabelnStudientreffenDer schiefe HaussegenMutter sucht SchraubeDie Frau vonDie HeimwerkerinDurch Schaden wird man klugDer MorgenappellWas der Bauer nicht kennt, das frisst er nichtMama muckt aufMütterdämmerungGebranntes Kind scheut das FeuerMuttermangelErwachsene KinderMamamia!Sturm der LiebeBreaking BadDie anonymen AngehörigenBetties BereichAugentropfenAus Müttern werden LeuteMama hebt abÜber dieses Buch

»Das macht mein Mann.« Ein Satz, der die Autorin in die Verzweiflung treibt, denn der Mann ist ihr Vater und er ist alt und kann vieles nicht mehr erledigen wie gewohnt. Vom Wagen betanken über Bankgeschäfte zu alltäglichen Kleinigkeiten: Wenn Papa ausfällt, ist Mama hilflos. Soll nun die Tochter in die Rolle des Vaters schlüpfen? Die Autorin startet ihr Programm: Mama muss erwachsen werden! Stellenweise urkomisch, tiefsinnig, und mit hohem Wiedererkennungswert beschreibt Michaela Seul liebevoll, wie Frauen dieser Generation lernen, ihren Mann zu stehen.

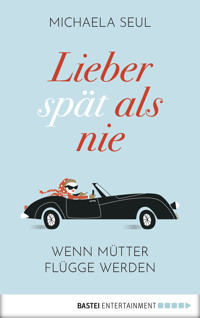

MICHAELA SEUL

Lieber spät als nie

WENN MÜTTER FLÜGGE WERDEN

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Ulrike Strerath-Bolz

Umschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano

Unter Verwendung von Motiven von © Salvadorova/shutterstock

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-6341-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Mama

Prolog: Das hat immer mein Mann gemacht

Die Stimme meiner Mutter am Telefon klingt so aufgeregt, dass ich im ersten Moment befürchte, etwas Schlimmes sei geschehen. Mein Vater ist Mitte achtzig, und wann immer meine Mutter mich zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit anruft, höre ich innerlich das Tuten der Alarmstufe Rot aus Raumschiff Enterprise, das wir früher zusammen anschauten, Mama, Papa, Bruder und ich, jeden Samstag.

»Ich habe es getan!«, schreit meine Mutter ins Telefon. Keine Ahnung, wovon sie spricht. Es klingt wie ein Geständnis. Aber das kann nicht sein. Nicht bei uns. Wir sind eine tadellose Familie. Meine Eltern setzen seit einem halben Jahrhundert auf Harmonie, ich muss mir keine Sorgen machen, wenngleich das Konfliktpotenzial, das sie unter den Teppich gekehrt haben, mittlerweile auch erfahrene Familientherapeuten ins Straucheln bringen könnte.

»Was hast du getan?«, brülle ich zurück, obwohl meine Mutter mit ihren über siebzig Jahren noch sehr gut hört.

»Ich war in der Waschanlage!«

»In welcher …?«, will ich nachfragen, werde aber sofort unterbrochen von einem Schwall: »Dreimal bin ich letzte Woche daran vorbeigefahren auf dem Weg zum Aldi. Immer habe ich gedacht, jetzt mach ich es. Gestern habe ich mir alles ganz genau durchgelesen. Vorne dran ist ein Schild. Aber dann bin ich doch in die Tankstelle reingegangen, und da war so ein netter junger Mann an der Kasse, und der hat gesagt, das ist keine große Sache, das kann jeder, und er hat mir alles genau erklärt. Man muss nur die Karte einstecken und auf den grünen Knopf drücken. Dann geht es automatisch.«

»Super«, sage ich.

»Ja, es war ganz einfach, also, das mache ich wieder, überhaupt kein Problem. Und so ein ausnehmend freundlicher junger Mann!« Ihr Strahlen dringt durchs Telefon.

»Das hast du ganz toll gemacht, Mama«, sage ich.

»Ich wollte es dir unbedingt gleich erzählen.«

»Total super, Mama«, lobe ich erneut.

Dann lege ich auf und rufe meine beste Freundin an, um ihr brühwarm zu erzählen, was meine Mutter in Ekstase versetzt. Bei Sanne ist belegt, das nervt mich, weil die Geschichte abkühlen wird. Ich merke es ja jetzt schon, dass ich mich frage, ob das nicht Mutterverrat ist. Sie hat mir die Mission Waschstraße anvertraut. Ist sie bei mir in guten Händen? Oder sollte sie mir peinlich sein? Eine solche Mutter wirft einen Schatten auf meine Souveränität, offenbart sie doch einiges über meine Herkunft. Nein, meine Mutter war nicht maßgeblich beteiligt an der Gleichstellung von Frau und Mann im Grundgesetz oder hat mir zur ersten Menstruation ein Emma-Abo geschenkt. Und ich bin sogar froh um dieses Rollenmodell, das ich um keinen Preis imitieren wollte. Wer weiß, in welcher Küche ich schmoren würde, wäre sie eine gesellschaftspolitische Aktivistin gewesen. Hätte meine Revolution dann im Thermomix stattgefunden? Meine Mutter hat mir verboten, unter der Bettdecke mit Taschenlampe zu lesen, und als ich auf die Idee mit dem Kühlschranklicht kam, gab es Hausarrest. Von Energieverschwendung kein Wort, sie war ja auch nicht bei den Grünen, zumal mein Vater, der Familienpräsident, ihr diktierte, was sie bei Wahlen ankreuzen sollte. Politisch engagiert wäre sie sicher eine Kuchenfrau geworden, die bei Stadtteilfesten mit anderen Ehefrauen und Müttern um das lauteste Mmh gewettbackt hätte. Obwohl sie nicht gern bäckt. Klaglos hätte sie getan, was von ihr erwartet wurde. Heute sind Demut und Achtsamkeit in. Damals waren sie nicht der Rede wert, bei Frauen gehörten sie zur Zier.

Vielleicht sollte ich Mutters Begeisterung für die Waschstraße als Metapher verstehen. Waschen und Straße – Häuslichkeit und Freiheit vereint? Wie würde meine Waschstraße aussehen? Was bedeutet für mich eine Herausforderung? Jeder hat so seine Macken, gestehe ich meiner Mutter welche zu? Allmählich geht mir ein Licht auf. Nachdenklich melde ich mich am Telefon, als Sanne zurückruft. Aus meiner brühwarmen Erzählung ist ein wohltemperierter Bericht geworden.

»So sind sie«, seufzt Sanne, die sich in den letzten Jahren zunehmend dafür beglückwünscht, fünfhundert Kilometer entfernt von ihrer Mutter zu wohnen.

Wir versichern uns gegenseitig, dass wir selbst nie so werden. Später frage ich mich: Wie will ich nie werden? Bin ich nicht schon längst so, ich bin die Tochter meiner Mutter, wenngleich ich seit meinem achtzehnten Lebensjahr, ohne mit der Wimper zu zucken, durch Waschanlagen fahre, ja, ich bleibe sogar im Auto sitzen, ganz ohne Panikattacke. Ich fühle mich schlecht, weil ich mich lustig gemacht habe, und simse meiner Mutter: »Ich bin stolz auf dich.«

Überlege, nachdem ich gesendet habe, ob das der Wahrheit entspricht. Das ist so, wenn man zu Füßen eines Teppichmassivs aufwächst, da sagt man nicht die Wahrheit, sondern das, was erwartet wird. Irgendwer hat einmal vermutet, dass ich aus diesem Grund Schriftstellerin werden musste. Angeblich wollte ich die unter dem Teppich gefangenen Wörter befreien. Ich habe natürlich auch etwas dazuerfunden. Habe mich eingefühlt. Aber in meine Mutter? In die eigene Mutter? Die scheint mir ziemlich fremd geblieben zu sein, sonst hätte ich in all den Jahren wohl nicht an sie hingeredet wie an ein krankes Pferd. Das nun durch die Waschanlage galoppiert. So was kann schon mal geschehen in den unendlichen Weiten des Weltraums, wie ich seit Raumschiff Enterprise weiß, das unterwegs war, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So wie ich in meinem Raumschiff Buch auf der Milchstraße einen neuen Mutterstern entdecke.

Mutter unter den Fittichen

»Diana, ich ess’ jetzt ein Käsbrot«, sagt mein Vater, und meine Mutter bereitet es ihm mundgerecht zu.

»Diana, ich trink jetzt einen Kaffee«, sagt mein Vater, und meine Mutter setzt Wasser auf. Vor vielen Jahren schob ich mir im Beisein meines Vaters einmal ein Bonbon in den Mund. »Für mich auch«, bat er. Ich reichte ihm eines, er legte es auf die Zunge und rief empört: »Da ist ja noch Papier dran!«

Papa bestimmte die Route des Familienschiffs und hatte das Ruder in der Hand, Mama ordnete sich unter beziehungsweise schob Papas Ruder mit Charme und Diplomatie auf raffinierten Umwegen in die von ihr gewünschte Richtung. Papa traf Entscheidungen. Das war Männersache. Lange wollte meine Mutter nicht wahrhaben, dass der Kapitän schwächelte, dass er vergesslich wurde. Denn das bedeutete, dass sie nun das Ruder in die Hand nehmen und Entscheidungen fällen musste. Dagegen wehrte sie sich mit einer Hartnäckigkeit und Zähigkeit, die mich verblüffte. Wie konnte es mir gelingen, diese Energie der Verweigerung umzuwandeln, wie konnte ich meiner Mutter unter die Arme greifen, sie unter die Fittiche nehmen, damit sie flügge wurde?

Meine Mutter ist beileibe kein Einzelfall. Als ich eingeschult wurde, waren alle Mütter meiner Klassenkameradinnen und -kameraden Hausfrauen. Ich erinnere mich gut an die erste Schulstunde. Jedes Kind nannte den Beruf seines Vaters. Der Beruf der Mutter kam nicht vor, sie hatte nämlich keinen, beziehungsweise nicht mehr. Und wenn sie einen gehabt hatte, war der in der Regel nur ein Lückenbüßer für die Zeitspanne zwischen Volljährigkeit, damals noch mit einundzwanzig, und Ehe. Die kinderlose Zeit währte oft nur kurz, idealerweise neun Monate nach der Hochzeit. Mit dem Kind wurde sie zur Hausfrau und Mutter, und alles war in Ordnung. Männer verdienten das Geld und waren stolz, sich eine Frau zu Hause leisten zu können. Die leistete auch was. Die Wohnungen glänzten proper, die Kinder sagten Bitte und Danke, Mutti trug Verantwortung – vor allem in der Küche und für die Wäsche, wobei Lenor ihr Gehirn weichspülte. Noch früher bekam der Mann sonntags das größte Stück Fleisch auf den Teller.

In dem Mietshaus mit vierundfünfzig Parteien, in dem ich bis zu meinem achten Jahr lebte, gab es ein einziges Ehepaar ohne Kinder. Und diese Frau ging auch noch arbeiten! Da sie nett war, herrschte die Meinung, sie könne keine Kinder bekommen; natürlich sie. Mit Männern haben Kinder nichts zu tun. Dass sie vielleicht keine wollte, darauf wäre niemand gekommen, das wäre ja anormal gewesen! Das Mietshaus stand übrigens in München, also nicht in irgendeinem Kuhdorf, auch wenn das manche behaupten. Später zog eine alleinerziehende (!) Mutter mit zwei Kindern ins Erdgeschoss. Die arbeitete auch und wurde von allen gemobbt, weil sie einen schlechten Charakter hatte, was man daran merkte, dass sie keinen Mann hatte, sonst wäre der wohl nicht weggelaufen. In dieser netten Nachbarschaft wuchs ich auf und hatte schon früh den Eindruck, dass da etwas nicht stimmte.

Diese Mütter, Frauen sind heute 70 plus. Ihre oft älteren Männer – eine Frau sollte damals mindestens zwei, besser ab vier Jahre jünger sein als ihr Ehemann – sind vielleicht gestorben, dement oder leiden an anderen Altersgebrechen. Auf einmal stehen die Frauen »allein« da. Plötzlich sollen sie Dinge tun, die bis jetzt immer ihr Mann erledigt hat. Das fängt beim Betanken des Wagens an, führt über Bankgeschäfte zu kleinen handwerklichen Tätigkeiten im Haushalt. Wo ist der Sicherungskasten? Haben wir so was überhaupt? Und natürlich sollen sie Entscheidungen fällen, ihren Mann stehen – und das überfordert sie.

Die Kinder, vor allem die Töchter dieser Mütter, haben oft jahrelang an ihre Mütter hingeredet: Mama, denk doch mal an dich. Mama, du musst selbstständiger werden, Mama, du musst ein eigenes Leben führen. Aber die Mütter sahen dazu keine Veranlassung. Es klappte doch alles prima. Papa und ich sind ein gutes Team. Doch eines Tages funktioniert die jahrzehntelang gelebte Rollenaufteilung nicht mehr. Manche Frauen, die jung geheiratet haben, denken jenseits der siebzig zum ersten Mal darüber nach: Was will ich eigentlich? Muss ich bis zum bitteren Ende an einen Griesgram gefesselt bleiben? Habe ich nicht schon genug ertragen in den Jahrzehnten davor? Vielleicht sehen sie an ihren eigenen Töchtern, dass es auch anders geht, dass Beziehungen auf Augenhöhe gelebt werden können anstatt in Dienstboten-Herrschaftsverhältnissen. Im Alter verändern sich Menschen; gerade Männer werden oft ruppig, wortkarg und depressiv, wenn sie nicht mehr so können, wie sie wollen.

Doch bis eine brave, eine »normale« Frau aus dem vergangenen Jahrtausend aufbegehrt, ist es ein langer Weg, und allzu oft wird er nur in der Fantasie beschritten. Denn eigentlich würden sie viel lieber in ihrer Komfortzone bleiben, allein die Umstände – der Mann schwächelt oder ist gestorben – haben sie zu diesem späten Aufbruch gezwungen. Und dann geschieht manchmal doch noch ein kleines Wunder: Sie erobern sich ein eigenes Leben. Und so wie uns vor Jahrzehnten unsere Mütter am Start geholfen haben, unsere ersten Schritte auf krummen Beinchen im Windelgang zu meistern, das erste Mal die Schuhe zuzubinden, ohne Schwimmflügel ins Wasser und ganz allein zur Schule zu gehen … so können wir sie auch unterstützen in ihrem letzten Lebensviertel. Wir können es auch bleiben lassen. Oder nur aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus helfen. Man will ja selbst noch in den Spiegel schauen können. Oder aber wir begreifen es als letzte Gelegenheit, die Beziehung zu unserer Mutter zu verändern. Eine gute Beziehung kann neue Facetten entwickeln, eine schlechte Beziehung kann sich verbessern, auch scheinbar hoffnungslose Fälle, also unglückliche Tochter-Mutter-Liebesgeschichten, können erstaunlicherweise heilen. Bedürftigkeit eröffnet immer eine Chance, wenn wir uns darauf einlassen. Können wir das Potenzial in diesem Wandel erkennen? Die Veränderung im Rollengefüge Mama–Papa wirkt sich auch auf die Beziehung zur Tochter aus und umgekehrt. So kann eine neue Qualität in der Begegnung zwischen Müttern und Töchtern entstehen.

Und dann … heben sie gemeinsam ab, Mutter und Tochter, und zwitschern in den Frühlingsmorgen ihrer neuen Verbundenheit. Vielleicht schaut ihnen die Enkelin und Tochter nach und prägt sich diese Flugroute ein. Ich bin überzeugt davon, sie führt nach Süden, dorthin, wo es warm und schön ist und wo alle reichlich Nahrung finden. Eine gute Beziehung zur Mutter, zur Tochter ist Seelennahrung. Schon ein paar Körnchen können genügen, und die Saat wird keimen, das liegt in der Natur dieser Beziehung. Einer Beziehung, die sich bis zum letzten Atemzug verändern kann.

Bis vor einigen Jahren ging man davon aus, dass die Persönlichkeit eines Menschen unveränderbar wäre. So hatte es der »Vater« der Psychoanalyse, Sigmund Freud, gedeutet. Sind nicht alle Wesenszüge in der Kindheit betoniert? Seine Erkenntnisse waren geprägt vom herrschenden Zeitgeist, und der war frauenfeindlich und insgesamt auch nicht besonders menschenfreundlich. Die aktuelle Altersforschung hat belegt, dass wir uns bis ins hohe Alter verändern können, egal wie unsere Flügel in der Kindheit beschnitten wurden. Sie können nachwachsen, »nachreifen« nennt dies die Wissenschaft. Die Erfahrungen, die wir im Leben sammeln, bilden sich zum Teil auch in unseren Genen ab. Wir geben vereinfacht ausgedrückt nicht nur die Farbe unserer Augen und Form unserer Ohren weiter, sondern auch die Farbe unserer Lebenseinstellung, hell oder dunkel. Persönlichkeitsveränderungen sind allerdings nicht durch eine bloße Bitte von der Tochter an die Mutter zu erreichen. Sie brauchen Zeit, und am besten gedeihen sie mit dem Dünger Liebe. Doch auch Leid kann das Leben positiv beeinflussen, wenn es gelingt, Krisen als Chancen zu nutzen. Und nicht selten wachsen in der Krise Flügel, und aus der Vogelperspektive sieht alles ganz anders aus …

Mama mobil

Meine Mutter machte den Führerschein in den 1960er-Jahren kurz nach ihrer Hochzeit, damit mein Vater, wenn sie hin und wieder ausgingen, Alkohol trinken konnte. Die Promillegrenze interessierte kaum jemanden, sie war auch erst 1953 eingeführt worden, und mit 1,5 Promille war Mann selbstredend noch verkehrstüchtig. Im Wirtschaftswunderdeutschland wurde viel gefeiert: Wer hart arbeitet, will auch gut essen und trinken. Frauen tranken wenig oder gar nicht, viele begannen als Zeichen der Emanzipation zu rauchen.

Später besaß meine Mutter ein eigenes kleines Auto. Die Limousine fuhr Papa, und wann immer die beiden zusammen unterwegs waren, saß er am Steuer. Das war so unabdingbar wie die Knödel, die zum Schweinebraten serviert wurden. So vergingen die Jahre, gute Jahre. Mit Anfang achtzig ließ Papas Gedächtnis nach. Je vergesslicher er wurde, desto mehr mutierte meine Mutter zum Navi: Vorsicht, da vorne kommt ein Fahrradfahrer. Jetzt links! Achtung, eine Ampel. Rot. Rot! Stopp!!! Betreutes Fahren. Es wurde gefährlich. Aber wie sollte sie ihrem Mann das Fahren ausreden? Das konnte sie ihm nicht wegnehmen, nicht sein Auto! Als mein Bruder untersagte, dass Opa die Kinder chauffierte, herrschte Alarmstufe Rot.

»Ich kann es ihm nicht verbieten«, jammerte meine Mutter. »Das ist doch alles, was ihm noch geblieben ist! Sein Mercedes.«

»Da wird nicht diskutiert«, sagte ich. »Du nimmst ihm einfach den Schlüssel ab.«

Einfach? Seinem Chef, unter dem man seit mehr als fünfzig Jahren diente? Da war meine Mutter die falsche Ansprechpartnerin. Es gehörte also zu meinen Aufgaben, Papa das Autofahren auszureden. Um für eine entspannte Stimmung zu sorgen, fiel ich nicht mit der Tür ins Haus, sondern mit Mohnstreuselkuchen. Nach dem Kaffee fragte ich wie nebenbei: »Papa, glaubst du eigentlich nicht, dass du mittlerweile zu alt zum Autofahren bist?«.

Er schaute mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob er sich eine Geschlechtsumwandlung vorstellen könnte. »Nein.« Dann mauerte er sein Gesicht zu, und ich musste mir eingestehen, dass er in gewisser Hinsicht auch mein Chef war.

Meine Mutter wagte mit an Todesmut grenzender Beherztheit einen Vorstoß. »Weil du doch in letzter Zeit ein bisschen langsam geworden bist.«

»Ich fahre ja nicht, das Auto fährt«, entgegnete mein Vater.

»Und schlecht siehst«, ließ meine Mutter nicht locker. Was hatte sie Schreckliches als Beifahrerin erlebt, dass sie zu widersprechen wagte?

»Dafür hab ich eine Brille.«

»Und überhaupt. Die Reaktionen. Die Sinne.«

»Ich sehe und höre sehr gut.« Papa schlug die Zeitung auf, das Gespräch war beendet, Mama am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Was Papa aber nicht mitbekam, hinter der Zeitung. Monate, wenn nicht Jahre seines Lebens verbrachte er mit der Zeitung vor dem Gesicht. Wir alle lasen aus der Art, wie seine Hände das Papier hielten, ent- oder verspannt, und passten unsere seiner Kommunikation an. Heute gehört die Zeitung zu seinen Hauptbeschäftigungen. Unermüdlich fängt er von vorne an, es ist immer wieder brandaktuell für ihn. In der Küche flüsterte meine Mutter mit mir: »Siehst du, er kann sich selbst überhaupt nicht einschätzen. Er merkt nicht, was mit ihm los ist.«

»Ich schau mir das mal an«, sagte ich.

Kavalier der Straße

Am nächsten Tag bat ich meinen Vater, mich zur S-Bahn zu fahren.

»Selbstverständlich«, sagte er.

Überpünktlich wie immer, also zehn Minuten vor der Zeit, schließlich ging es im weitesten Sinne darum, keinen Zug zu verpassen, fuhren sie vor; Mama kalkweiß, Papa guter Dinge. »Es war entsetzlich«, raunte sie mir zu, behielt den Rest aber für sich, obwohl mein Vater damit beschäftigt war, den gähnend leeren Kofferraum, sieht man von Verbandskasten und Warndreieck und -westen ab, aufzuräumen. Man spricht nicht über Anwesende. Seit mein Vater vergesslich geworden ist, wurde erst recht nicht gesprochen. Nicht darüber. Sonst wird er böse, sagte meine Mutter. Böse ist der schlimmste anzunehmende Fall, der Super-Gau, der bei meiner sensiblen Mutter bereits droht, wenn mein Vater die Stirn runzelt, denn ist das nicht ein Angriff auf die eheliche Harmonie?

Papa, ganz Kavalier, verstaute meine Tasche im Kofferraum. Wie geschmeidig er sich bewegte, und das in seinem hohen Alter. Allein den Kopf konnte er nicht mehr drehen. Aber auf solche Kleinigkeiten kann man beim Autofahren verzichten, außerdem passte Mama auf.

»Jetzt links«, sagte sie, als wir von meiner Einfahrt auf die Straße abbogen.

»Weiß ich«, knurrte er.

Seine Hände umfassten das Lenkrad fest, sein Blick war starr nach vorne gerichtet. Ich spürte, dass er sich anstrengte. Mein Mund wurde trocken. Meine Mutter scannte die Umgebung. Mir wurde heiß. Wir fuhren 50 km/h. Außerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf einer Landstraße. Hinter uns brüllte ein Traktor auf. Das interessierte meinen Vater nicht, König der Straße in seinem Mercedes, auf den er jahrelang hingearbeitet hatte, vom Käfer über R4, R6, R16 zu Citroën und dann endlich der erste. Ganz in Weiß. Samstagvormittag wurde er gewaschen, mit der Hand. Mein Bruder durfte nur die Felgen schrubben und behauptet bis heute, dass dies, was seine Eignung zum Hausmann betrifft, Dellen hinterlassen habe. Nun, er hat es stattdessen zum Schiffskapitän gebracht und damit den größten Traum meines Vaters verwirklicht: die Seefahrt.

Als ich meinem Vater neulich iPhones Siri vorstellte, wollte er von ihr wissen: Wie lang ist das größte Schiff der Welt? Und schätzte dann selbst: knapp 400 Meter. Siri korrigierte geringfügig. So nah wäre ich nicht dran gewesen, und meine Mutter und ich freuten uns noch tagelang an diesem Aufblitzen seines früheren Geistes, Wesens … ja, was ist es, was da verschwindet in den schwarzen Löchern der Tiefsee?

Obwohl Papa sehr langsam fuhr und seine Hände das Lenkrad geradezu umklammerten, war ich nach zehn Minuten Fahrt fix und fertig. Meine Mutter auch. Allein mein Vater war die Ruhe selbst.

»Und, wie war’s?«, fragte mein Mann am Abend.

»Fahren kann er noch, also mit Unterstützung meiner Mutter. Aber er könnte Bremse und Gas verwechseln. So was liest man doch. Nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Das kommt vor. In einem solchen Fall kann meine Mutter nicht eingreifen.«

»Aber sie hat doch selbst einen Führerschein«, sagte mein Mann.

»Theoretisch.«

»Hat sie oder hat sie nicht?«

»Beides«, sagte ich, und in diesem Moment erkannte ich, dass meine Aufgabe noch gewaltiger war als angenommen. Ich musste meinem Vater nicht nur den Autoschlüssel wegnehmen, sondern ihn meiner Mutter übergeben. Damit würde ich ihn entthronen und meine Mutter krönen. Ich befürchtete, sie würde den Kopf so heftig schütteln, dass die Krone runterfiel. Und dann? Wäre sie an die Wohnung gefesselt und würde mich ständig anrufen, ob ich sie zum Einkaufen fahren, ob ich dies und jenes für sie erledigen könnte. Bloß weil sie nicht fahren wollte. Ich merkte, dass ich wütend wurde, schon allein theoretisch. Immer dieses Ich kann nicht. Ich kann nicht bedeutete: nicht allein, nur mit Papa. Wie aber konnte ich ihr Mut machen? Wohl kaum, indem ich sie anblaffte. Und über allem schwebte die Frage: Was tust du gern für deine Mutter, was ist deine Pflicht? Wie viel deiner Zeit widmest du ihr aus vollem Herzen und wie viel, weil sie dich zu einem höflichen Menschen erzogen hat? Und weil du in den Spiegel schauen können willst, ohne dich zu schämen. Aber wenn ich allein aus diesem Grund handelte, würde ich mich erst recht schämen.

Tatort Garage

Mein Nachbar arbeitet als Gelber Engel beim ADAC. Hin und wieder hat er ein Auto »an der Hand«, wie man so sagt. Er findet diese Autos meistens in den Garagen gepflegter Eigenheime. Dort hängt das Werkzeug am richtigen Platz an der Wand, und wenn etwas fehlt, erkennt man das an der Kreidezeichnung wie beim Tatort, da lag die Leiche, hier eher die Tatwaffe: Hammer, Drehmomentschlüssel. In einer solchen Garage steht eine ältere Dame voller Kummer. »Das Auto muss zum TÜV. Mein Nachbar/Sohn, meine Tochter/Bekannte würde es für mich hinfahren, aber es springt nicht an.«

Kein Wunder, parkt es doch seit Monaten, wenn nicht zwei Jahren unbenutzt in der Garage, denn der Mann ist gestorben oder krank oder dement.

»Und Sie haben keinen Führerschein?«, erkundigt sich der Engel, den man folgerichtig gerufen hat, schließlich ist der Gatte im Besitz der goldenen Mitgliedskarte.

»Doch, schon. Aber ich bin ja seit Ewigkeiten nicht mehr gefahren.«

»Und wenn Sie wieder anfangen?«

»Um Gottes willen!«

Auch der Gelbe Engel kennt die Empörung, mit der dieses Ansinnen zurückgewiesen wird. Nun, vielleicht gehört das auch zu einer Frau, die ihren Mann steht. Die Autos sind meist in einem fabelhaften Zustand, sozusagen Schnäppchen. Die Frauen wollen sie loswerden, mit Autos kennen sie sich nicht aus: »Das hat immer mein Mann gemacht.« Um den Preis wollen sie beim Verkaufen nicht feilschen, auch wenn ihre Kinder den Kopf schütteln, Hauptsache weg damit. Dann kann auch keiner mehr verlangen, sie müssten selbst fahren.

Je länger ich darüber nachdachte, desto dringender erschien es mir, meine Mutter mobil zu halten. Sie war zwar vor einigen Jahren mit meinem Vater in die Nachbarschaft meines Bruders gezogen, doch als Seemann ist der selten an Land. Seine Söhne in der Pubertät entdeckten die Welt, wenn auch in ihren Zimmern bei gnadenlosem Schiefhalstraining. Meine Schwägerin konnte sich endlich wieder ihrem Beruf widmen, was sie mit Begeisterung machte. Wer würde meine Mutter zum Einkaufen und zum Arzt fahren, wie sollte sie die S-Bahn erreichen, zu Fuß war das zu weit, und mit dem Rad … wie lange war sie nicht mehr Rad gefahren? Eins nach dem anderen, beschwor ich mich. Erst Auto, dann Rad. Die Mission hieß: Mama mobil! Natürlich fiel mir da das Papamobil ein. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Aber das Papamobil war ja aus Panzerglas.

Die Autoamputation

»Du darfst das mit dem Autofahren nicht eins zu eins setzen«, sagte meine kluge Freundin Sanne. »Für uns ist Autofahren ein Klacks. Du musst an etwas anderes denken, wovor du Angst hast, was dir Sorgen macht. Was du dir nicht zutraust. Und dann von dir verlangen, das zu tun. In dieser Situation befindet sich deine Mutter.«

Ich dachte nach. »Das wäre vielleicht so, wie wenn ich zu Fuß ganz allein mitten in der Nacht bei einem Schneesturm in den Alpen verschollen wäre«, formulierte ich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Nein, es gab noch etwas Schlimmeres: »Mutterseelenallein im Weltraum, und Raumschiff Enterprise weilt in der Werft.«

Sanne grinste. »Ehrlich gesagt dachte ich nicht so weit weg. Ich hatte deine heimische Garage im Blick.«

Ich wusste sofort, was sie meinte. Und schämte mich. Es ist nicht nur von Vorteil, wenn man sich so lange kennt. Sanne wusste genau: Ich musste nicht in die Berge oder ins All. Eine meiner Herausforderungen stand in meiner Garage. Mein Motorrad nämlich. Früher bin ich viel gefahren, aber seit ein Hund zur Familie gehört, bin ich in manchem Sommer nur zwei, drei Mal zum Baden gedüst, damit es bewegt wird. In der Nacht vor einem Ausritt schlafe ich schlecht. Bevor ich losfahre, habe ich Herzklopfen. Wenn ich dann durch die Landschaft brause, ist es wunderbar, doch ich fahre zu selten, nie mehr überwiegt das Glücksgefühl vergangener Tage, heute befürchte ich in jeder Kurve Rollsplitt oder Kuhfladen.

Ich versuchte eine Ehrenrettung: »Wenn ich nur ein Motorrad hätte und nicht aufs Auto ausweichen könnte, wäre es für mich keine Frage, dass ich immer mit dem Motorrad fahren würde. Auch im Winter. Ich will doch mobil bleiben.«

»Ja, weil das ein sehr hoher Wert für dich ist. Aber womöglich kann sich deine Mutter gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn sie immer nur zu Hause hocken würde.«

»Das ist ja das Problem! Dann will sie, dass ich sie herumkutschiere. Und das sehe ich nicht ein. Ich unterstütze das doch nicht!«, brach es aus mir heraus.

Sanne sagte nichts. Musste sie auch nicht. Ich dachte selbst darüber nach, ob ich hart- und kaltherzig war oder klug, nun, klug allein wollte ich auch nicht sein. Warum fiel es mir so schwer, mit meiner Mutter Nachsicht zu üben und mich in sie einzufühlen, gerade Fantasie gehört doch zu meinen Kernkompetenzen. Analytisches Denken aber auch. Ich fragte Google um Rat und erfuhr, dass ein Mann ohne Auto sozialdarwinistisch nur ein halber ist. Dem Mann das Auto zu nehmen käme einer Entmannung gleich. Somit wäre dies laut einem Vorstoß der Familienministerin die beste Sanktion gegen Väter, die keinen Unterhalt bezahlen. Staunend las ich, dass Frauen bis 1958 ihre Männer um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie den Führerschein machen wollten. Sicher hatte meine Mutter meinen Vater gefragt, auch wenn sie ihre Führerscheinprüfung später, nämlich 1964, bestand. Aber nicht aus Gesetzestreue, sondern weil sie ihn selbst bei Kleinigkeiten immer um Erlaubnis bat. Könnte ich sie so ködern? Papa hat es erlaubt? Aber bedeutet das, dass sie ihm verbieten darf zu fahren? Ohne sie könnte er gar nicht mehr fahren, er würde nirgendwo hinfinden, und das Navi kann er nicht bedienen. Früher hätte er behauptet: Wegen meiner dicken Finger. Heute hat er die Orientierung komplett verloren, und das Schlimmste ist, dass er davon keine Ahnung hat. Vielleicht ist es aber auch eine Gnade.

Frau am Steuer – ungeheuer!

»Seit meine Mutter gestorben ist«, erzählte mir ein Bekannter, »fährt mein Vater allein. Mit dem BMW. Dreihundert PS. Auch im Winter, und bei uns liegt viel Schnee. Hinterradantrieb. Ich habe alles versucht. Ich müsste die Polizei rufen, damit sie ihm den Führerschein wegnehmen. Dann würde er mich enterben und aus dem Haus schmeißen, und es wär ihm egal, wer ihn dann versorgt. Manchmal frage ich mich, ob er ohne seinen BMW überhaupt noch leben wollen würde. Er schleppt sich zum Auto, ich habe ihn auch schon kriechen sehen. Dann fährt er los. Ich steh am Fenster und sage: Tschüss Papa. Ich bin jedes Mal sicher, dass ich ihn nie wiedersehe.«

Wenn meine Mutter meinem Vater Artikel aus der Zeitung vorlas, die sich mit der Frage beschäftigten, ob Senioren den Führerschein abgeben sollten, oder berichteten, dass fünfzig Prozent aller Geisterfahrer auf Autobahnen Senioren seien, lachte er. So was würde ihm bestimmt nicht passieren. Er war eins mit seinem Mercedes. Und klar beherrschte er ihn. Außerdem war es ein Mercedes. Da konnte gar nichts passieren.

Meine Mutter wäre froh gewesen, wenn es einen gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtauglichkeitstest für Senioren gegeben hätte. »Da wird man als Ehefrau vom Staat doch völlig alleingelassen«, klagte sie.

Bisher ist der Verkehrsminister gegen eine Fahrtauglichkeitsprüfung, wenngleich ein Großteil der Bevölkerung laut einer Umfrage der Bild am Sonntag diesen Test befürwortet.

»Ich bin für regelmäßige Tests bei jungen Männern«, sagte Sanne. »Die fahren wie die Geisteskranken und bauen die meisten Unfälle. Außerdem spielen sie ständig mit ihren Smartphones rum. Und dann noch diese Bumm-Bumm-Beschallung. So was machen die Alten nicht.«

Da hat sie recht. Autounfälle, in die Senioren verwickelt sind, gehen meistens mit Blechschaden glimpflich aus. Nun, sie fahren ja auch langsamer, wenn sie nicht gleich im Schneckentempo kriechen. Eigentlich tun sie genau das Richtige. Unter 50 km/h in Ortschaften – freiwillig. Doch das wird ihnen angekreidet, vor allem wenn sie einen Hut tragen. Alte Herren mit Hut und Frauen am Steuer, so habe ich es in meiner Kindheit gelernt, sind Ungeheuer.

Mein Vater war als treues ADAC-Mitglied im Besitz einer goldenen Clubkarte. Wie weit ging die Sorge des Clubs für seine Senioren? Im Internet fand ich eine Empfehlung: »Ehepartner oder auch die eigenen Kinder und Enkel, die oft mitfahren, sollten den Fahrer darauf hinweisen, wenn ihnen etwas auffällt. Wir appellieren an das private Umfeld, aufmerksam zu sein.« Der ADAC bot zwar Fahrtrainings für Senioren, aber keine Angehörigengruppe für betroffene Beifahrerinnen an, in der sie sich gegenseitig das Herz ausschütten könnten. Ich war ein wenig enttäuscht, dass die tragenden Teile so wenig Unterstützung erfuhren. Ich mutmaßte, ohne vorausschauende Ehefrauen gäbe es deutlich mehr Unfälle im Straßenverkehr zu beklagen. Manchmal gewann ich den Eindruck, ab einem bestimmten Alter gehöre das betreute Fahren, wie es meine Eltern praktizierten, zum Lebenslauf. Der Nachbar meines Schwagers, 92, war praktisch blind. Aber seine Frau sah leidlich gut, und »es geht ja immer nur geradeaus zum Edeka«.

Ich stelle es mir als Erleichterung vor, wenn Ehefrauen sich in einer Angehörigengruppe – die anonymen Beifahrerinnen –einmal ihren Kummer vom Herzen reden könnten. Vor allem würden sie erkennen, dass sie nicht allein sind. Denn jede Frau glaubt, bei ihr sei es ganz besonders schlimm. Das liegt daran, dass diese Generation ein Schweigegelübde abgelegt hat. Man kritisiert seinen Ehemann nicht. In manchen Ehen lässt man sich sogar verprügeln und betrügen, aber das bleibt schön in den eigenen vier Wänden. Hauptsache, die Fassade ist glatt.

Ein Verkehrspsychologe – ich staunte über diese Berufsbezeichnung – erklärte in einem Radiointerview, dass für viele Senioren die Abgabe des Führerscheins gleichbedeutend sei mit dem Einzug ins Altersheim oder der Amputation eines Beines. Ich fragte mich, wie viel mir selbst mein Führerschein bedeutete. Ist es wirklich wahr, dass ich ihn einfach so, vernünftig und einsichtig abgeben könnte? Oder würde ich mich – wie neun von zehn Senioren – als absolut fahrtüchtig einstufen? Ohne Zweifel bin ich das, ich bin ja noch keine Seniorin, und wenn ich mal eine bin, werde ich bestimmt souverän und sicher fahren, so wie jetzt.

Da es bei uns keine Fahrtauglichkeitsprüfungen wie beispielsweise in der Schweiz und in Italien gibt, raten Experten interdisziplinär, die älteren Verkehrsteilnehmer zu beobachten. Besonders deren Kinder seien aufgefordert, in unauffälligen Tests Seh-, Hör- und Reaktionsfähigkeit der Eltern zu überprüfen. Wenn es gar nicht anders gehe, weil der Senior uneinsichtig sei, solle man sich einen Termin beim Hausarzt der Eltern geben lassen und ihn bitten, das Thema anzusprechen. Na, die Frau Dr. Leitmayer würde sich freuen, denke ich in Erinnerung an ihr Wartezimmer, in dem der Altersdurchschnitt knapp unter hundert beträgt. Vor der Praxis parken gediegene Mercedes-Limousinen, chauffiert von senilen Greisen und ihren Lotsinnen, die zum größten Teil im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, nein: wären. Aber Deutschland gehört nicht zu jenen Ländern, in denen Ärzte ihre Patienten zum Fahrtest schicken können, beziehungsweise geschieht das nur freiwillig. Rund 3300 ältere Autofahrer haben 2017 sogenannte Feedbackfahrten auf freiwilliger Basis mit Experten der Autoclubs ADAC und ACE durchgeführt. Um den Führerschein muss sich dabei niemand sorgen, der Test hat keine rechtlichen Konsequenzen. Wie viele der Teilnehmer im Anschluss ihre Fahrtüchtigkeit so stark in Frage stellten, dass sie auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen umstiegen, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass ältere Menschen schlechter hören, sehen, reagieren, oft nicht mehr über die Schulter schauen können, und auch Medikamente können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Es kommt immer wieder vor, dass Senioren ihren Führerschein gern abgeben würden, doch sie wissen nicht, wie sie dann mobil bleiben sollen. Auch dafür werden Kurse angeboten, zum Beispiel vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Hin und wieder sehe ich einen Bus durch mein Dorf fahren. Aber wohin der fährt? Wahrscheinlich zur S-Bahn. Ich habe mich noch nie darum gekümmert, wieso auch, ich fahre ja Auto. Und das sollte meine Mutter ebenfalls tun.