Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Au contraire de la plupart des contes, "LILOU ET LE MAGE" ne commence pas par : « Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays fort lointain ... ». Du reste, n'y figurent ni ogres, ni fées, mais une petite fille de condition modeste. Lilou vit dans un village de pêcheurs, au sein d'une communauté réfractaire au progrès et inhospitalière envers les étrangers.

Séparée brutalement de son frère et délaissée par des parents peu soucieux de son éducation, elle se retrouve livrée à elle-même. Apparaît alors un Mage qui lui servira de guide spirituel.

Mais, novice dans son sacerdoce, il tente maladroitement de lui expliquer le fonctionnement d'un monde souvent hostile. Par une réalité scientifique et des faits divers ayant vraiment existé, elle constate avec étonnement le comportement parfois cruel des adultes. Lorsque le Mage considèrera que Lilou sera suffisamment armée pour faire face à toutes les difficultés, il s'évanouira pour la laisser poursuivre son chemin.

Cette histoire, émouvante et drôle, empreinte de poésie, transportera le lecteur dans l'univers merveilleux des aventures de "LILOU ET LE MAGE" à la découverte de la vie.

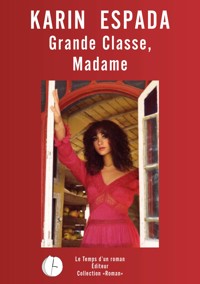

À PROPOS DE L'AUTRICE

KARIN ESPADA réside au Pays Basque. Passionnée de littérature depuis sa jeunesse, elle est auteure de poèmes, nouvelles et romans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Lilou et le Mage

de Karin Espada

Conte Philosophique

Le temps d’un roman

Collection «Roman»

www.temps-roman.com

À celui qui connaît le secret.

UNE RENCONTRE PROVIDENTIELLE

« Un miroir magique ne montre rien aux aveugles de l’esprit… Le vrai secret reste à jamais incommunicable ; il ne se souffle pas de bouche-à-oreille. Pour le posséder, il faut parvenir à l’assimiler spirituellement, en le découvrant au-dedans de soi-même. »

(Oswald Wirth, Le Tarot des Imagiers du Moyen Âge)

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, dans une contrée proche, une petite fille prénommée Lilou, mais au village de La Calera où elle vivait, tout le monde l’appelait Marranita1, ce qui signifiait petite souillon dans leur jargon local.

Sa maman l’avait affectueusement surnommée ainsi, constatant que l’enfant ne pouvait pas rester propre plus d’une heure. Elle s’amusait souvent dans la rue avec des garçons et elle se salissait en grimpant aux arbres ou en se traînant par terre dans des jeux moins acrobatiques. Des gamins pourtant tout aussi barbouillés se moquaient d’elle, surtout ceux qui ne faisaient pas partie de la bande et qui la jalousaient.

Certains s’esclaffaient sur son passage :

— Marranita la Cendrillon, Marranita la petite souillon !

D’autres renchérissaient :

— Marranita la petite souillon, groin-groin le petit cochon !

— Vous êtes un ramassis d’incultes, s’insurgea un jour Lilou. Marranita est un nom féminin. Vous auriez dû dire cochonne mais ça ne rime pas avec souillon !

— Ah ! Parce que tu te crois féminine, en plus ! ricana le chef de gang.

— Ne t’inquiète pas, gloussa un vilain rouquin. Je vais t’en servir, moi, des mots qui riment avec cochonne, à commencer par çui-là, bouffonne !

Et ils se mirent tous à pouffer derechef, en scandant bou-ffonne, bou-ffonne, bou-ffonne !

— Vous êtes trop stupides, rétorqua Lilou. En plus vous ignorez que le cochon est l’animal le plus propre de la ferme, qu’il est plus intelligent que le chien et qu’il peut faire preuve de beaucoup d’empathie…

Lilou était particulièrement fière de ce mot qu’elle venait d’apprendre et qu’ils n’avaient certainement jamais entendu. Les garçons restèrent cois. Et pour s’assurer de leur clouer définitivement le bec, elle ajouta :

— Peut-être que le surnom de Marranita ne vous semble pas flatteur, mais chez moi, on ne le donne qu’aux petites filles vraiment spé-ciales, comme moi !

Elle les imita en prononçant ces syllabes sur un rythme saccadé. Elle ne rajouta pas « na » qu’elle trouvait un tant soit peu enfantin, mais il lui en coûta de se contenir. En compensation, elle accompagna ses paroles d’une gracieuse courbette. Cette révérence, à peine perceptible sauf des plus subtils, démontrait par la même occasion qu’elle leur retournait l’imbécillité de leur remarque avec une insolente désinvolture. Les garçons perdirent toute contenance. Ils lui tournèrent le dos en haussant les épaules. Vexés, ils s’en allèrent un peu plus loin vers un autre enfant solitaire, espérant cette fois-ci réussir à lui faire du mal.

Lilou accueillit cette trêve avec d’autant plus d’indifférence que la fréquence des réflexions désobligeantes dont elle était la cible l’avaient rendue imperméable aux sarcasmes. Elle avait remarqué qu’en agissant avec légèreté, elle déstabilisait les interlocuteurs malveillants qui demeuraient médusés par son fatalisme aussi précoce qu’inattendu. Et ces méchantes gens, qui maniaient plus facilement l’ironie qu’ils n’utilisaient leur esprit au concours municipal de poésie, cessaient immédiatement leurs plaisanteries.

En réalité, Lilou n’avait cure de ce sobriquet grotesque. Depuis le temps, elle s’y était accoutumée. Elle n’en voulait même pas à ses parents qui n’avaient pas cherché à la couvrir de ridicule. Ce diminutif leur parut tout simplement original et tout à fait charmant ; ils ne se préoccupèrent donc pas de sa signification. Du reste, ils n’imaginaient pas qu’il puisse en avoir une. Ils n’avaient pas reçu une éducation susceptible de développer leur curiosité qui, dans la bonne vieille sagesse populaire, était un vilain défaut.

Ce fut lorsqu’elle commença à grandir et à se cochonner, comme disait sa mère, que ses parents décidèrent de l’appeler ainsi. Auparavant, elle n’eut tout d’abord pas de nom. Tout simplement parce qu’il n’était pas prévu qu’elle vienne au monde.

Lorsqu’elle apprit qu’elle allait encore donner naissance à un enfant, la mère sentit un vent de terreur secouer violemment le voile de sa tranquillité, aussi vaporeux que le tulle d’une robe de mariée. Elle voyait en effet, à travers la transparence de ce rideau fragile, des soucis de tous ordres s’amonceler sans que rien ni personne ne puisse y remédier. La famille comptait une nombreuse progéniture dont le petit dernier n’avait pas encore un an et ils n’étaient pas riches.

La pauvre femme se torturait d’autant plus qu’elle n’avait personne à qui s’en ouvrir. Elle passait des nuits blanches à se demander comment annoncer la nouvelle à son époux. Elle avait très peur de sa réaction car il se plaignait parfois de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à cause de toutes ces bouches à nourrir. Elle ne pouvait pourtant pas lui cacher plus longtemps la vérité. Il aurait été furieux de ne pas avoir été mis au courant dès le départ. De toutes manières, il aurait bien fini par s’en apercevoir, alors autant l’informer le plus tôt possible afin qu’il se fasse à cette idée.

Pendant les semaines et les mois qui précédèrent ce qui devait être un heureux évènement, le père ne décoléra pas. Il avait pourtant mis sa femme en garde des tracas qui les attendraient si la famille continuait à s’agrandir mais elle n’en avait pas tenu compte. Dès qu’il apprit sa grossesse, le spectre de la misère s’agita devant ses yeux. Ils avaient déjà du mal à s’en sortir avec ses maigres revenus. Comment pouvait-elle imaginer qu’ils subsisteraient ? Son métier de pêcheur l’éreintait, il n’avait pas le temps de voir grandir sa descendance ni de profiter de quelque loisir que ce fût. La concurrence était féroce dans la profession. Ils ne parviendraient jamais à subvenir à leurs besoins sans l’intervention de la Providence. Existait-elle seulement ? La seule aide qu’il pouvait raisonnablement espérer était celle d’une intervention miraculeuse qui leur permettrait de se débarrasser de ce fardeau supplémentaire.

Le père n’eut de cesse de harceler sa femme pour qu’elle trouve une solution. Mais elle avait beau se creuser la tête, elle n’entrevoyait aucun moyen d’y parvenir sans avoir recours à des pratiques condamnables autant qu’inconcevables. Elle ne s’y résoudrait jamais même si elle comprenait les motivations de son cher et pas si tendre époux. Elle réalisait qu’ils auraient enfin pu s’en sortir après toutes ces années de privation, puisque les aînés étaient presque en âge de quitter la maison. Et c’est bien cela qu’elle craignait. Son mari s’absentait souvent pour prendre la mer. Une fois ses grands fils partis, comment meublerait-elle sa solitude ? Ce n’était pas avec le pitchoune qu’elle pouvait espérer se distraire. Cette pensée égoïste se confondit avec sa foi en Dieu. Soutenue par le curé à qui elle confessa son désarroi, elle ne céda pas. Elle ne pouvait imaginer un acte criminel autant avant qu’après la naissance. Elle prierait plus souvent, avec plus de ferveur, pour qu’il attrape davantage de poissons dans ses filets. Ainsi ils pourraient faire face aux difficultés financières qu’augurait une nouvelle source de dépenses. Le père finirait bien par se calmer.

Les premiers mois furent les plus compliqués. Le bébé geignait souvent et demandait beaucoup d’attention. Le frère n’appréciait pas que les parents pussent donner autant d’importance à ce petit être informe et braillard au détriment de sa propre personne. Il en devint jaloux au point qu’il la taquinait dès qu’il se retrouvait seul avec elle, ce qui la faisait redoubler de pleurs. Il la titillait sans ménagements et les chatouilles devenaient vite douloureuses. Parfois, il lui enfonçait son biberon au fond de la bouche lorsqu’elle tétait et il ne relâchait sa pression que lorsqu’elle commençait à suffoquer. Un jour, et ce fut la pire chose qu’il imagina, il introduisit des boules de coton dans ses narines et la petite qui ne pouvait plus respirer devint toute rouge, sans pouvoir émettre aucun son. La mère qui s’étonna du silence suspect de Lilou en la présence de Gillou s’approcha à pas de loup et découvrit avec horreur le dernier supplice inventé par le petit garçon pour se débarrasser de son encombrante sœur. Horrifiée, elle qui n’aurait jamais porté la main sur un enfant, lui administra une taloche derrière la tête qui le fit vaciller. Il apprit alors ce qu’était une punition par le biais de cette claque, la première qu’il expérimenta à un âge où ce sont les câlins qui sont plutôt indispensables et bienvenus.

Au fil des mois, Gillou s’accoutuma peu à peu à cette présence qui se montra vite nécessaire pour s’approprier le rôle prépondérant qu’elle semblait jusque-là occuper. Lilou se mit à marcher et à parler et devint alors une potentielle admiratrice, cible de son esprit dominateur et actrice de ses fantaisies machiavéliques.

Les parents se réjouissaient de voir les bambins grandir ensemble comme deux petits anges tombés du ciel. Leur bonne humeur emplissait de joie l’ambiance plombée qu’avait tout d’abord suscité leur venue au monde. Ils pouvaient enfin se rassurer de leur bonne entente et de ne plus avoir à jouer les médiateurs pour rétablir la paix au sein du foyer.

Pendant leurs premières années, ils furent inséparables. Cette fraternité sans faille était telle que Lilou n’avait besoin de rien d’autre. Gillou était son double, sa certitude. Il gisait au fond d’elle comme sous le limon qui aurait englouti un noyé.

Rien ne les distinguait jusqu’à ce que la nature prenne le dessus. Petit à petit, leur appartenance à des sexes opposés commença à se manifester. Leurs caractères s’affirmaient. De plus en plus de rapports de force s’établirent dans leur relation. Lilou lui vouant une admiration sans bornes, tandis que Gillou s’imposa vite comme le Maître. Elle lui obéissait aveuglément par peur de lui déplaire. Il profitait de cette dépendance pour lui ordonner les pires choses. Il lui faisait avaler une pleine poignée de sel qu’il avait sournoisement substitué dans le sucrier. Il la poussait si haut sur la balançoire qu’elle en avait la nausée. Il l’envoyait mettre les lits de leurs aînés en portefeuille pendant qu’il faisait le guet. Il l’entraînait dans la rue à l’heure de la sieste pour se cacher en embuscade après avoir sonné aux portes des voisins. Tout un tas de petites plaisanteries à quoi s’amusent les enfants, sauf que Gillou, hyperactif, multipliait ses interventions à la vitesse d’un bolide en flammes. Il était tout simplement éreintant pour son entourage.

En général, leurs jeux allaient trop loin et Lilou terminait en pleurs. Malgré cela, elle n’en avait jamais assez et le lendemain, elle lui redonnait sa confiance. Du fait qu’il l’acceptât comme compagnon, c’était déjà qu’il l’aimait.

Gillou devint tellement turbulent que la mère l’inscrivit à l’école. Confronté à des garçons de son âge, il pourrait expurger son trop plein d’énergie. Ce fut une première cassure qui affecta beaucoup Lilou. Elle s’ennuyait. Elle ne voulait pas sortir jouer avec d’autres enfants. Elle avait passé l’âge des bacs à sable et, à part au parc, elle ne savait pas où les rencontrer. Elle avait du mal à établir un premier contact pour faire connaissance. Elle se sentait stupide et vide sans Gillou et elle avait le sentiment qu’elle n’aurait rien à échanger. Les après-midis, surtout, lui semblaient interminables. Elle errait d’une pièce à l’autre suppliant sa mère d’un « qu’est-ce que je pourrais faire ? ». La prenant en pitié, la mère lui donnait alors les mouchoirs et les torchons à repasser. Elle était trop petite pour lui apprendre à coudre ou à cuisiner.

Gillou se rendait en classe sans enthousiasme. Se plier à la discipline lui demandait trop d’efforts. Mais par esprit bravache, il arborait un sourire rayonnant pour narguer Lilou. Il la jalousait. Il prenait un air ravi destiné à briser le plaisir de sa sœur qui avait tout le loisir de se divertir pendant qu’il s’escrimait à son pensum.

Gillou prétendait trouver de la satisfaction à faire ses devoirs. Mais nerveux et dyslexique, il n’éprouvait aucune facilité à assimiler ses cours. L’attention soutenue qu’ils réclamaient semblait accroître son handicap. Pour s’en souvenir, il était obligé de les répéter à voix haute, comme un perroquet, cinq, six, sept fois de suite. Il tournait en rond dans leur chambre en martelant chaque syllabe du pied, toute la soirée. Il ânonnait et, à la fin, il ne lui en restait plus rien. Même après des heures de rabâchage, Gillou ne savait toujours pas ses leçons. En revanche, à force de les entendre, Lilou les connaissait par cœur. La mère le faisait réciter, espérant chaque fois qu’à force d’acharnement il progresserait. Elle le prenait toujours à part dans la salle à manger dont la porte restait entrouverte. Il était au supplice. Lilou le plaignait malgré la malignité qu’il montrait envers elle. Un soir, prise de compassion, car elle en souffrait presque autant que lui, elle lui promit de l’aider. Il n’avait qu’à se poster près de l’embrasure et elle lui soufflerait par la fente. Gillou tendait l’oreille pour essayer d’en capter quelques bribes, mais la mère avait l’ouïe plus fine. Le subterfuge fut découvert. Ils furent tous deux punis.

Du reste, ils étaient rarement punis l’un sans l’autre. C’était toujours ensemble qu’ils faisaient de bêtises et la plupart du temps, ils ne faisaient que des bêtises quand ils étaient ensemble. Ils s’amusaient bien et braver les interdits mettait du piquant dans leurs jeux.

La mère redoutait de les laisser seuls tous les deux. N’ayant personne pour les surveiller, elle y était parfois contrainte. En revenant des courses qu’elle s’empressait de faire, elle s’inquiétait quand elle ne les entendait pas. Elle s’approchait de leur chambre à pas de loup et en ouvrant la porte, elle constatait alors les dégâts.

Un dimanche matin, tandis que la mère s’absenta pour acheter du pain, elle s’attarda à la boulangerie. Elle bavardait avec quelques voisines qu’elle avait rarement l’occasion de voir. Autant elle reçut de compliments sur Lilou qui était « très mignonne et toujours souriante », autant elle entendit de commentaires désagréables sur Gillou qui était un « véritable chenapan à la langue bien pendue ».

— Savez-vous ce qu’il m’a dit ? demanda l’une des commères.

— Comment pourrais-je le deviner ? demanda la mère qui s’attendait au pire.

— J’étais en train de feuilleter le journal au café quand il s’est approché de moi et a ricané : « Vous ne savez pas lire… Alors pourquoi vous faites semblant ? ». Je lui ai répondu : « Bien sûr que je sais lire ». Il a insisté exprès pour me mettre mal à l’aise devant tout le monde. « Ben non, vous ne savez pas lire… Vous tenez votre journal à l’envers ». Et il est parti en rigolant bien fort.

La mère se pinça les lèvres pour ne pas éclater de rire. Cette anecdote l’avait mise de bonne humeur. C’est l’esprit joyeux qu’elle alla retrouver ses chers petits qui n’avaient pas manqué d’ingéniosité pendant son absence. Comme d’habitude, Gillou fut l’instigateur d’une brillante idée.

Ils allèrent chercher les vieux journaux que leur père gardait dans un débarras pour allumer la cheminée. Ils les lacérèrent et entassèrent les lanières entre leurs lits jusqu’à hauteur du matelas. Puis ils se déshabillèrent et nagèrent dans cet océan improvisé lorsque la mère les surprit. Outre la joie de ramasser les papiers, elle dut les nettoyer avec une poudre à récurer car l’encre les avait noircis comme des charbonniers. Il faudrait expliquer au père où étaient passés les journaux.

La semaine suivante, ils inventèrent un passe-temps beaucoup plus aristocratique et décidèrent de prendre le thé. Ils sortirent de l’armoire le manteau de zibeline de leur mère, qu’elle reçut en cadeau de son mari pour la naissance de leur cinquième enfant. Il s’était privé et avait économisé des mois durant pour lui en faire la surprise. Elle en prenait grand soin sous sa housse qu’elle avait confectionnée avec de vieux draps. Gillou décréta qu’il ferait une pelouse idéale pour leur garden-party. Pour faire plus gai, ils avaient découpé les fleurs du couvre-lit de leurs parents et les avaient disséminées sur la fourrure nouvellement baptisée herbe. Le service en porcelaine réservé aux jours de fêtes enfermé dans le vaisselier ferait parfaitement l’affaire. Ils firent bouillir de l’eau et la versèrent dans la théière sur quelques plantes ramassées dans le jardin. Ils étaient ainsi confortablement installés, devisant sur leur devenir, quand la mère fit irruption et les surprit tasse en main, petit doigt en l’air.

La mère ne savait plus à quel saint se vouer. Rien ne semblait les arrêter. Fallait-il encore les punir ? Après tout, en relativisant, n’étaient-ce donc pas les frasques d’enfants turbulents et débordants d’imagination ? Le plus difficile serait de faire avaler au père les trous dans le couvre-lit.

Le plus souvent, Gillou et Lilou partaient à l’aventure. La mère se gardait bien de leur demander où ils allaient car elle n’était pas du tout certaine de la véracité de leurs dires. Ils exploraient le village, rue après rue. Ils ne traînaient pas près des bateaux de pêche, redoutant de tomber sur leur père ou sur un de ses collègues. Ils préféraient se balader sur la berge de la rivière qui se jetait dans la mer quelques kilomètres plus loin. En faisant de l’équilibre sur les poutres des pontons qui permettaient aux barques de s’amarrer, Gillou tomba à l’eau et manqua de se noyer. Ils attendirent qu’il séchât pour rentrer à la maison et ce fut grelottant que Gillou se coucha. Il en fut quitte pour une bonne fièvre qui le cloua au lit plusieurs jours. Mais il était inguérissable, du moins en ce qui concernait les prouesses toujours plus risquées qu’il se proposait d’accomplir.

Il y avait, non loin de chez eux, un grand jardin public baptisé La Poterne, qu’ils appelaient la potence, faute d’en connaître le sens. Ce parc arboré, où de nombreux landaus stationnaient au frais des frondaisons tandis que les mamans papotaient sur les bancs, leur procurait des joies sauvages.

Les clochards qui traînaient leurs guenilles sur l’herbe en toutes saisons les fascinaient et même les émouvaient. Ils leur apportaient leurs goûters contre de drôles d’histoires. Ils n’en avaient pas peur et leurs gros nez rouges leur paraissaient beaucoup plus beaux que ceux des clowns dans les cirques parce qu’au moins, ils étaient vrais.

Gillou et Lilou guettaient les lézards dans les failles des murs de fortification qui ceignaient les pelouses. Ils s’exerçaient à les attraper pour les proposer aux amoureux comme porte-bonheur. La plupart du temps, la queue leur restait dans les mains et ils les vendaient beaucoup moins cher mais beaucoup plus facilement.

Quand ils en avaient assez de la chasse aux reptiles, ils passaient aux jeux d’adresse. Armés de frondes, ils visaient les réverbères sans se faire remarquer par les petites vieilles qui musardaient au soleil. Ils en cassèrent bon nombre avant de se faire repérer par le gardien qui les poursuivit. Ils couraient bien plus vite, mais ils éprouvèrent tout de même une grosse frayeur de se faire attraper.

Leurs jeux imprévisibles se succédaient à une cadence telle que la mère s’exaspérait. À bout de nerfs, après une séance particulièrement éprouvante, elle était à court d’arguments pour les faire tenir tranquilles. Pourtant elle avait une grande patience et beaucoup d’imagination. Elle les bâillonna et les ligota sur des chaises. Quand le père rentra de sa longue semaine sur le bateau, il s’étonna du calme inhabituel qui régnait chez lui. Il posa son sac marin dans le hall et, sans un bruit, il se fit happer par la lumière de la cuisine. Il regarda sa femme tricoter tranquillement, tandis que les jumeaux se trémoussaient sur leur derrière pour tenter de rompre leurs liens.