Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

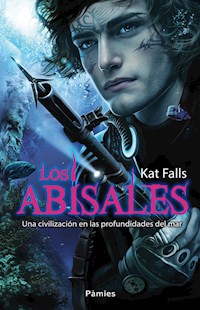

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Una cadena de terremotos ha sacudido la Tierra y regiones enteras han quedado sumergidas bajo el agua. Los humanos viven ahora hacinados en ciudades. Los únicos que poseen un espacio propio son los habitantes del lecho marino, los Abisales. Ty ha vivido toda su vida en el fondo del mar, ayudando en la granja familiar. Pero cuando unos forajidos atacan su casa, tendrá que luchar por salvar el único hogar que ha conocido. Junto a Gemma, una chica de Arriba que ha llegado hasta allí para buscar a su hermano, Ty se adentrará en las profundidades de la frontera submarina, donde no rige ninguna ley, y descubrirá oscuros secretos que amenazan con destruirlo todo. Kat Falls ha creado un mundo sorprendente donde las profundidades del océano son peligrosas, la oscuridad pude ser mortal y, a veces, se necesita una fortaleza extraordinaria para sobrevivir. Los abisales ha sido traducido a más de veinte idiomas. Disney y el conocido director Robert Zemeckis se han hecho con los derechos para llevarlo al cine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Traducción de Ana María Sánchez

Título original: Dark Life

Primera edición en Pàmies: julio de 2014

Copyright © 2010 by Kat Falls. Published by arrangement with Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012

© de la traducción: Ana María Sánchez Prat, 2013

© de esta edición: 2014, ediciones Pàmies, S.L.

C/ Mesena,18

28033 Madrid

ISBN: 978-84-15433-76-7

Ilustración de cubierta: Ekaterina Platonova

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Los derechos de este título se negociaron a través de Ute Körner Literary Agent, S.L., Barcelona - www.utlitag.com

Para Declan, Vivienne y Connor, que me inspiran a buscar la diversión y lo “guay”.

Y para Bob, el amor de mi vida.

1

Escruté el profundo acantilado marino con la esperanza de descubrir un rascacielos caído; puede que incluso la Estatua de la Libertad, pero allí no había señal alguna de la Costa Este, solo un abrupto precipicio hacia la oscuridad.

Vi un fogonazo de luz cruzando junto a mí: un calamar vampiro, que dejaba a su paso una estela azul neón. La brillante nube se arremolinó alrededor de mi casco. Con cuidado de no romperla, me puse de rodillas, hechizado. Sin embargo, el mágico momento se vio bruscamente interrumpido por una serie de chispas verdes que salían de la garganta abisal que se encontraba algo más allá. Me dejé a caer, con todos los músculos de mi cuerpo en tensión. Solo una especie de pez brillaba como una esmeralda y se desplazaba en grupo: el tiburón linterna verde. Con una longitud de medio metro y tan mortíferos como las pirañas, podían hacer pedazos cualquier cosa de veinte veces su tamaño. Mejor no hablar de lo que eran capaces de hacer a un humano.

Debería haberlos visto llegar, incluso a tanta profundidad. Debería haber sabido que el calamar había lanzado su chorro fosforescente para confundir a un depredador. Ahora las luces que rodeaban mi casco hacían las veces de un faro aun más luminoso. Las apagué con la pantalla que mi traje de buceo incorporaba en la muñeca, pero era demasiado tarde; la campana para la cena ya había sonado y era imposible acallarla.

Saqué una pistola de bengalas de mi cinturón y disparé al centro del frenesí verde fosforescente. Dos segundos después, la luz explotó por encima del acantilado, dejando a los tiburones paralizados por la sorpresa, con los ojos y los dientes brillando. Saqué del barro el ancla de mi tabla manta a toda velocidad y me coloqué sobre ella. Tumbado sobre mi estómago, con las piernas colgando, giré los mandos y salí de allí a toda velocidad. Si mis pulmones no hubieran estado llenos de Liquigen, habría gritado.

No es que estuviera a salvo, porque en cuanto la luz de la bengala desapareciera los tiburones se abalanzarían sobre mí como los peces ventosa sobre una ballena. Pensé en enterrarme en el espeso fango del lecho marino; tumbarme junto a las almejas del tamaño de piedras ya había dado resultado antes. Me arriesgué a mirar hacia atrás. Como era de esperar, la oscuridad estaba salpicada de estrellas; sanguinarias estrellitas lanzadas en mi dirección.

Inclinando la manta hacia abajo, descendí en picado, solo para encontrarme con un reflejo metálico. ¡Un submarino! Choqué contra él y volqué. Los mandos de la manta se separaron de mis dedos mientras yo caía de espaldas. A medida que resbalaba por la pendiente del casco, busqué con desesperación un asidero, pero mis esfuerzos fueron en vano hasta que mi pie golpeó el reborde y me detuve de golpe. Mi estómago tardó un buen rato en asentarse.

Sin nadie que la dirigiera, la manta se apagó automáticamente. Tendría que ir a buscarla más tarde; en ese momento necesitaba refugiarme. Sin embargo, sentía curiosidad por saber qué hacía ese pequeño ingenio en el fondo del mar, sin ninguna luz que advirtiera de su presencia. ¿Se trataría de un naufragio? De ser así no llevaba mucho tiempo sumergido, puesto que el pulido casco metálico no tenía crustáceos pegados.

Avancé a lo largo del reborde hasta que encontré la puerta redonda que daba a la cámara de descompresión. El panel de cierre colgaba de una bisagra y el borde tenía marcas de palanca. Vacilé, preguntándome cómo se habrían originado esos arañazos, cuando, de repente, en el casco se reflejó una luz de color esmeralda.

Pulsé con fuerza el botón de entrada. La escotilla se abrió como si fuera un ojo y el agua del mar inundó la pequeña cámara. Me precipité dentro de ella y giré sobre mí mismo para ver a los tiburones lanzándose contra mí desde todas las direcciones. Aplasté el botón interior con la palma de la mano. Cuando la escotilla se cerró, los tiburones se estrellaron contra ella como torpedos en miniatura. Desde dentro parecía como si la muerte estuviera llamando a la puerta. Me dejé caer contra la pared de la cámara y sonreí. No había nada que me entusiasmara más que escapar de unos depredadores.

¿Cuántas reglas acababa de romper? Visitar el Cañón del Sueño Frío: prohibido. Hacerlo sin nada aparte de una tabla manta: terminantemente prohibido. Explorar un submarino abandonado: fuera de toda discusión. No obstante, ahora tenía que refugiarme hasta que los tiburones se fueran. Era lo más sensato. Lo más seguro. Mis padres no tenían por qué saber del submarino ni de los tiburones; bastantes preocupaciones tenían ya con la banda de delincuentes que vagaban por el territorio.

Cuando la última gota de agua desapareció a través de la rejilla del suelo, me eché hacia atrás el casco y respiré hondo. El aire estaba rancio pero cumplió con su cometido; el oxígeno líquido de mis pulmones se evaporó. Encendí mi linterna, abrí la otra escotilla y me introduje directamente en una pesadilla.

De todas las superficies de la sala de máquinas goteaba sangre: paredes, bancos, armarios… Húmeda y brillante, formaba un charco alrededor de las herramientas de prospección que cubrían el suelo. Ralenticé la respiración como si eso pudiera atenuar el penetrante olor metálico que invadía mis fosas nasales; un hedor que recordaba al resbaladizo puente ensangrentado de un barco ballenero. «Algún pescador ha despiezado aquí algo grande, nada más», me dije a mí mismo. Un pez sol o un marlín. No había razón para alarmarse. Excepto… Me adentré un poco más en la habitación. Por muchos desperdicios que hubiera, era imposible que un pez moribundo hubiera vaciado el arsenal de armas y mucho menos que lo hubiera arrancado de la pared.

Rodeé la estantería volcada, paseé la luz de mi linterna por los armarios abiertos, todos ellos desvalijados, y me separé el cuello del traje de la garganta. Normalmente el casco no me molestaba cuando colgaba por detrás de mi traje de buceo, pero en ese momento me estrangulaba con su peso. Los tiburones que había fuera, golpeando el casco del submarino para encontrar una vía de entrada, tampoco hacían nada para calmar mi nerviosismo.

En cuanto dejaran de dar golpes, escaparía hacia la superficie. Sin embargo, el golpeteo no se detuvo, en todo caso se hizo más fuerte. Todavía peor: me di cuenta de que el sonido no estaba producido por los tiburones sino que eran. .

Pasos.

Apagué la linterna y dejé que la oscuridad me envolviera. Puede que el submarino fuera fantasmal y estuviera salpicado de sangre, pero lo que avanzaba por el pasillo no era un espíritu. Me quité los guantes sin hacer ruido y saqué mi pistola de arpones de la cartuchera que llevaba a la espalda.

Los fantasmas no existían, pero sí los forajidos.

Durante meses, la banda de los Seablite había aterrorizado a los pioneros, saqueando todas las naves de suministro que se acercaban a nuestros asentamientos. A menudo me preguntaba qué pasaría si me encontraba con ellos.

Ahora, por lo visto, iba a tener oportunidad de descubrirlo.

Alcé la pistola por encima de mi hombro y el frío metal se me escurrió de los dedos. Cerré los dedos en el aire y conseguí atrapar el asa un segundo antes de que el arma chocara contra el suelo. En el pasillo, los pasos se volvieron apresurados.

Me agaché detrás de una caja y apunté hacia la puerta. Cuando las pisadas se acercaron, doblé el dedo alrededor del gatillo. Intenté normalizar mi respiración, pero no conseguí detener el temblor de mi brazo. Dispararle a un tiburón tigre hambriento era una cosa, pero no sabía si tendría valor para arponear a una persona, aunque fuera un despreciable forajido. De pronto, la luz de una linterna iluminó la habitación y se paseó por delante de mi cara, cegándome. Levanté el arma, oí un grito, que no era mío, y la luz se apagó. Me puse de pie y corrí hacia el pasillo, siguiendo el eco de las pisadas, hacia el puente del submarino.

Ese grito no era de un forajido.

Era de una chica.

—¡No voy a hacerte daño! —grité.

No hubo respuesta.

—Mira. —Dirigí la linterna hacia la pistola de arpones mientras la guardaba en la pistolera—. No tengas miedo.

En el puente reinaba el mismo desastre que en la sala de máquinas. Gracias a Dios no había charcos de sangre, pero las consolas habían sido desmontadas y del techo asomaban cables, un puñado de los cuales se balanceaba como las algas marinas, lo cual me indicó que alguien acababa de pasar por allí. Cuando aparté los cables se encendió una luz y una voz chillona preguntó:

—¿Quién eres?

Sobresaltado, apunté la linterna hacia la voz con intención de contestar, pero enmudecí cuando una chica se acercó a grandes pasos hacia mí, agitando su larga trenza negra.

—¡Me has asustado! —exclamó.

Una de sus manos aferraba una linterna y la otra un cuchillo. A pesar del desafío que brillaba en sus claros ojos azules, ambas manos le temblaban.

—Lo siento —conseguí decir, a pesar de mi sorpresa.

La chica aparentaba tener más o menos los mismos años que yo: quince. Sin embargo, lo más asombroso es que era de Arriba. Seguro. Entre sus mejillas sonrosadas y su nariz pelada, su rostro era un ejemplo de la exposición a los rayos ultravioleta. Ella se detuvo de improviso.

—¿Eres un fantasma?

Me quedé de piedra. Por una vez me habría gustado encontrarme con un Terrestre que no me hiciera sentir como una cosa rara. Yo no había hablado en ningún momento de sus quemaduras por efecto del sol.

Ella cuadró los hombros como si se preparara para lo peor.

—¿Lo eres o no?

Estuve a punto de asentir para ver su reacción.

—Estoy vivo y soy humano —dije en cambio—. Exactamente igual que tú.

—Brillas — me acusó ella.

¡Por el amor de la luz! De modo que mi piel brillaba. Eso no me convertía en un fantasma. Yo no era un esqueleto ni tenía vacías las cuencas de los ojos. Tenía los músculos desarrollados de trabajar en la granja y mis ojos tenían un tono verde alga, completamente normal.

—Yo no brillo —contesté—. Se llama fosforescencia —intenté que no pareciera que estaba a la defensiva—, y se produce por comer peces bioluminiscentes.

La chica se acercó un poco más.

—La gente no come peces que brillan en la oscuridad.

—Aquí abajo sí.

—¿De verdad? Eso es tan… —Saltó hacia delante y me clavó la linterna en las costillas. Grité de dolor al tiempo que ella gritaba más fuerte aún—. ¡Alquitrán caliente! Eres real.

Fui incapaz de contestar, ni siquiera con un sarcasmo; no solo porque el golpe que me acababa de dar me hubiera dejado sin aire en los pulmones, sino porque no me podía creer que hubiera pensado que podía atravesarme con su linterna. Caramba, tenía suerte de que no hubiera utilizado el cuchillo para comprobar que era humano.

—Creía… —balbuceó—. Quiero decir que en la oscuridad, tú…

—Yo no brillo.

—No —estuvo de acuerdo, con demasiada rapidez, mientras guardaba el cuchillo—. Por supuesto que no. Lo siento muchísimo. ¿Estás bien?

Se acercó un poco más al tiempo que se apartaba el largo flequillo de los ojos.

—Viviré.

Aunque al día siguiente tendría un cardenal del tamaño de un pepino de mar.

—¿Has visto toda esa sangre al entrar? —preguntó ella.

—Probablemente sea de peces. —Al menos eso esperaba. Como la mayoría de los Terrestres, ella estaba demasiado cerca. Podía notar cómo aspiraba el oxígeno que me rodeaba y eso hacía que me mareara. Retrocedí—. ¿Qué estás haciendo aquí?

—Entré con la esperanza de que este fuera el submarino de mi hermano. Ahora espero que no lo sea… —Paseó la luz de su linterna por las consolas vueltas del revés—. Está aquí abajo, en algún lugar, buscando pepitas de manganeso.

—Nosotros las llamamos perlas negras. Bueno, al menos así es como las llaman los buscadores. Como tu hermano. Espera, ¿estás diciendo que estás sola?

—Tú lo estás —dijo ella, como si hubiera demostrado algo.

—Yo vivo aquí. Fui la primera persona que nació bajo el mar. Tú eres una… —¿Les molestaría a los Terrestres que les llamaran Terrestres? No lo sabía, pero desde luego yo odiaba que ellos llamaran Abisales a los pioneros.

—¿Una qué? ¿Qué soy?

—De Arriba —rectifiqué.

—Arriba. —Sonrió como si la palabra le divirtiera—. ¿Eso quiere decir «por arriba del agua»?

—Sí.

—¿Cómo lo sabes?

—¿Cómo sé…?

—Que soy de Arriba.

¿Lo decía en serio? Incluso aunque no hubiera comentado nada sobre el brillo de mi piel, toda ella proclamaba que era una Terrestre. Aún peor, mostraba todos los síntomas de un buzo aficionado.

—Por las pecas —me limité a decir en voz alta. Al ver su expresión de desconcierto añadí—: Los niños de aquí abajo no tienen. —A ella parecía que le habían salpicado toda la cara con arena mojada. Levanté más la linterna—. Y luego está tu pelo.

—¿Mi pelo? —Ya no parecía divertirse tanto.

—Tiene mechas de color.

Su cabello, aunque era más negro que el carbón, tenía mechones de color cobre. ¿Cómo era posible que el sol aclarara el pelo de las personas y sin embargo les oscureciera la piel? No lo entendía.

—Mechas… —Se apartó la trenza del hombro, escondiéndola de mi vista.

Extendí una mano hacia ella.

—Yo soy Ty.

Ella dudó antes de estrecharla, por supuesto sin quitarse el guante de buceo. Entre los colonos eso hubiera sido un insulto, pero, claro, los Terrestres rara vez exponían la piel, excepto del cuello para arriba y a veces ni siquiera eso.

—Yo soy Gemma.

—Gemma. —No pude evitar sonreír—. Como «Gema del Océano».

—¿Qué significa eso? —preguntó ella con expresión de sorpresa.

—Es lo que decimos aquí cuando encontramos algo bonito. —Me di cuenta de que parecía estar diciéndole que era guapa, lo cual no era mi intención aunque lo fuera. Se me secó la boca—. Ya sabes, como una concha. —Me aclaré la garganta—. O una babosa de mar.

—¿Las babosas de mar son bonitas? —preguntó con escepticismo.

—Algunas sí.

—Así es como empezaba la última carta de mi hermano. —Paseó sus dedos por la bolsa en la que había guardado el cuchillo—. Para la Gema del Océano.

—Bueno, si vive aquí, conocerá la expresión.

—Mira… He perdido mi mini submarino —dijo de golpe, a la vez que levantaba la barbilla, desafiándome a que me riera de ella.

Ni se me pasó por la cabeza hacerlo.

—¿Dónde has conseguido tú un mini submarino?

—En la Estación de Intercambio. Se lo alquilé a un viejo jugador de cartas. —Se separó del cuerpo el holgado traje de buceo—. Ahora voy a tener que pagárselo.

Ese tipo debía de ser un tahúr profesional. El Intercambiador estaba plagado de ellos.

—¿También le alquilaste este mono de buzo? Porque no se te ajusta bien.

Sólo de ver cómo la tela metálica colgaba, fláccida, alrededor de su estrecha cintura, me entraban sudores. Los sensores estaban cosidos entre las capas de tela; si el traje no quedaba pegado al cuerpo, su ordenador no obtenía una lectura fiable de las constantes vitales.

Ella descartó mi preocupación con un gesto impaciente de la mano.

—Dejé el submarino junto a la cámara de descompresión, pero ahora no sé donde está.

—¿De verdad has bajado sola hasta aquí?

Era algo que no me entraba en la cabeza. Incluso los científicos expertos en las profundidades del océano llevaban una tripulación y gran cantidad de equipo.

—A ver si lo adivino. Crees que las chicas deberían ir con vestidos largos y «practicar la obediencia» para que la Crecida se detenga.

—No —contesté, con cuidado, aunque por su tono deduje que no compartía la creencia de Nuevo Puritanismo de que el calentamiento global era un castigo de Dios por nuestros pecados—. Solo que el fondo del mar es realmente peligroso.

—Podría comerme un calamar gigante, ya lo sé. —Puso los ojos en blanco—. He estado en el agua dos segundos.

—Si un calamar quiere comerte, no va a esperar a que te mojes. —Eso consiguió atraer su atención—. Un calamar gigante puede llegar a medir veinticuatro metros y pesar una tonelada. Es capaz de arrastrar a tu vehículo tan al fondo que la presión lo haría pedazos. Luego, ese mismo calamar, te sacaría de ahí como si estuviera succionando una almeja.

Su cara palideció bajo las pecas.

—Estás intentado asustarme.

—Sí —admití—, pero eso no significa que esté mintiendo.

No debería ponerse a bucear sin conocer los riesgos. Sin embargo, tenía que reconocer que tenía mucho valor.

—¿Cómo es posible que alguien quiera vivir aquí abajo? —preguntó encogiéndose de hombros.

—¿Tú familia tiene alguna tierra?

—Claro que no. No hay suficiente para todos.

—Mi familia es dueña de ochenta hectáreas.

Ella arrugó la nariz.

—En el fondo del mar.

—Sí, pero es nuestra. —Si viera lo grande y hermosa que era la granja de mi familia, puede que entonces lo entendiera—. Cuando cumpla dieciocho años, reclamaré tierra para mí. Cuarenta hectáreas entre dos colinas.

—Pareces un anuncio de la Ley de Granjas Submarinas. —Sonrió y dijo, imitando la propaganda—: «¡Marca la tierra que quieras, trabájala durante cinco años y será tuya!». Un momento… ¿Qué es ese ruido?

Un fuerte chasquido resonó a través del casco. Clavamos los ojos en el techo y luego los dirigimos hacia el agua oscura que había más allá de la bóveda panorámica. El chasquido se hizo más fuerte y rápido hasta transformarse en una vibración estridente; después, algo chocó contra la ventana curvada. Gemma gritó y levantó los brazos para protegerse la cabeza, pero el cristal no se rompió. En su lugar, algo oscuro sacudió la ventana, arrastrando una cadena gruesa.

—Un gancho de arrastre —Apagué mi linterna y aparté a la chica para intentar ver a través de la bóveda—. Apaga tu luz.

Muy por encima de nosotros se cernía un submarino, cuyas luces exteriores brillaban suavemente perfilando su contorno; un contorno que había oído describir muchas veces y siempre con tono temeroso. El pesado gancho golpeó el casco con un ruido sordo que reverberó a través de las suelas de mis botas y subió por mi columna vertebral. Me aparté de un salto.

—Vámonos de aquí.

Un sendero de luz se abrió paso a través de la oscuridad.

—¡Vamos! —urgí, pero la mirada de Gemma seguía fija en la cadena, que ahora, con el haz de luz, se veía tensa y retorcida—. Eso de ahí arriba es el Specter —intenté explicar—. Pertenece a…

Un par de botas aterrizó sobre la bóveda panorámica y dio otro golpe. Luego apareció el cuerpo tembloroso de un hombre. Cuando este soltó la cadena y descendió hasta la nave, otro hombre bajó tras él.

En ese momento, Gemma retrocedió hacia las sombras.

—¿Quiénes son?

Me agaché mientras los finos rayos de luz que emitían los cascos de los dos hombres recorrían el puente.

—Forajidos —susurré, al tiempo que tiraba de ella hacia abajo.

—¿En serio?

Miró hacia fuera con renovado interés, mientras los bandidos sujetaban el gancho de remolque. Cada vez que se movían, las luces de sus cascos bailaban sin control por el puente interior del submarino.

Me tanteé el muslo, donde tenía enfundado un cuchillo de sierra. Aún así, por muy hábil que fuera con un cuchillo y un arpón, sabía que no podría defenderme en un submarino lleno de hombres adultos. Teníamos que conseguir salir de esa trampa. Le di un codazo a Gemma y señalé el pasillo. Después de lanzar una última mirada a los forajidos, me siguió. Al llegar a la sala de máquinas, encendí mi linterna y crucé la escotilla. Ella se quedó quieta en el marco.

—¿Eso significa que esto no es sangre de pez?

—No lo sé —admití.

Hasta ahora no había pruebas de que la banda de los Seablite hubiera matado a alguien, solo un montón de historias desagradables y una bala en la pierna de un capitán; lo suficiente para convencerme de no desear meterme en líos con aquellos hombres. El casco gimió y crujió a nuestro alrededor.

—Deprisa. —Di un rodeo por la habitación para evitar la sangre—. Un vez que saquen este cacharro hundido del lodo, esto va a volar.

—No voy a salir. —Se metió en el pasillo—. Buscaré un lugar donde esconderme.

Quizá no debería haberle hablado de los calamares gigantes.

—Escucha —dije—, si la banda Seablite ha matado a alguien aquí —el submarino dio una sacudida hacia delante y me así al borde de la escotilla de la cámara de descompresión para no caerme—, puedes estar segura de que van a tirar esto directamente al fondo del Cañón del Sueño Frío. ¿Quieres estar dentro cuando eso pase?

Ella entró a toda velocidad en la cámara de descompresión, pálida.

—Vuelve a decirme por qué vive la gente aquí abajo —dijo.

Apreté el botón para cerrar la escotilla detrás de ella.

—Cuando aspires esto, hazlo con fuerza.

Ella se puso más rosa que una anémona.

—¿Perdona?

—El Liquigen. —Le levanté el casco y abrí la válvula—. Algunos principiantes dejan bolsas de aire en sus pulmones; luego, cuando se adentran en las profundidades, la presión del agua les aplasta el pecho —expliqué, dando una palmada para causar mayor efecto.

La mirada fría que me lanzó podría haber hecho que volvieran a formarse los glaciares, pero mis palabras debieron causar efecto porque mordió la boquilla del tubo de Liquigen que estaba en la parte inferior de su casco e hizo un esfuerzo por llenar sus pulmones. Cuando tuvo arcadas y resopló, cayó contra la pared de la cámara, lo que hizo aparecer una luz roja intermitente situada encima de la escotilla exterior. Estaba asegurando mi propio casco cuando comprendí, con sobresalto, que Gemma no podía ser la responsable de la luz. Esa luz solo parpadeaba cuando alguien pulsaba el botón de entrada desde fuera.

Apagué mi linterna justo a tiempo. La escotilla se abrió y un torrente de agua entró en la cámara de descompresión, brillando como un chorro de sangre por efecto de la luz roja intermitente. El torrente creció hasta convertirse en una cascada y un remolino de agua fue subiendo por nuestros cuerpos. Saqué un trozo de cuerda de mi cinturón, até el extremo al cinturón de Gemma y la arrastré hacia la pared más cercana a la escotilla abierta.

En cuanto el océano llenó la cámara, un rayo de luz se abrió paso entre las burbujas. El foco de un casco. Esperé con los nervios en tensión mientras una figura negra entraba por la escotilla. En cuanto estuvo dentro de la cámara, salí de allí como una flecha, arrastrando a Gemma conmigo. Salimos a tanta velocidad que el desconocido debió de notar el movimiento del agua a su espalda porque se dio la vuelta. Era más joven de lo que esperaba, o puede que solo lo pareciera por su expresión de asombro al vernos. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia delante, dejando ver unos dientes que habían sido limados hasta quedar en punta y blanqueados hasta ser tan transparentes como los colmillos de un pez dragón.

Puse a Gemma detrás de mí y pulsé con fuerza el botón de entrada. Mientras la escotilla se cerraba, el forajido asomó una mano para agarrarme el cuello. Las placas de metal se cerraron alrededor de su antebrazo. Sus dedos me arañaron el pecho, no debido a sus intentos por atraparme, sino a la presión. Al echarme hacia atrás choqué con Gemma, empujándola fuera del casco, hacia el fondo. La cuerda que nos unía se tensó y luego me arrastró a mí también.

Por espacio de un instante me quedé despatarrado en el lodo, con las piernas entrelazadas con las suyas; luego me alejé a toda prisa de la máquina, llevándomela a rastras. Un segundo después, el submarino se elevó del lecho marino entre una nube de cieno, mientras se adentraba en la oscuridad.

Me levanté de un salto solo para volver a caer de espaldas en el fango cuando Gemma se aferró a mi cinturón. ¿Acaso creía que iba a abandonarla? La cuerda todavía nos mantenía unidos. Cuando nos levantamos a la vez, se aferró a mi mano como una morena a su presa. Me imaginé que esa fría oscuridad, y la intensa presión, debían de ser aterradoras si no se estaba acostumbrado, razón por la cual los otros colonos no abandonaban casi nunca la plataforma continental. No compartían mi fascinación por el Cañón del Sueño Frío, aunque era más ancho y profundo que el Gran Cañón y cien veces más escalofriante. Antes, el Sueño Frío recibía el nombre de Cañón Hudson, hasta que un pedazo de la Costa Este desapareció entre sus fauces abiertas. En la actualidad, la sima es sinónimo de muerte y destrucción para todo el mundo. Para mí, solo era un lugar en el que cuidarme de los depredadores.

Miré a nuestro alrededor por si había tiburones linterna verde. Al no ver ninguno, dirigí la luz de mi casco hacia la oscuridad y localicé mi tabla manta. Gemma acompañaba todos y cada uno de mis movimientos, con sus luces encendidas y el cuchillo fuera. El brillo atraería a todas las fieras de la zona y el cuchillo no detendría ni a la mitad de ellas, pero si moverlo de un lado a otro hacía que se sintiera mejor, estupendo.

Afortunadamente, su vehículo de morro puntiagudo estaba volcado en un lago de emanación fría a menos de doscientos metros de nosotros. Un caro juguete terrestre. Una verdadera preciosidad. Tensé la cadena del ancla para que ella pudiera trepar hacia el anillo de gel que era la puerta de entrada. Antes de seguir, me detuve para sujetar mi manta a la parte trasera del aparato, donde quedó flotando con aspecto de ser una manta raya de verdad, pero sin cola. Me contorsioné para entrar y caí en el asiento del piloto, a su lado. Era como estar en un cohete pequeño y perfecto.

Después de quitarme el casco respiré hondo para que el Liquigen de mis pulmones se evaporara. Como nos habíamos llenado los pulmones con líquido, y no con una mezcla de gases volátiles, nuestras posibilidades de sufrir el síndrome de descompresión eran reducidas. Aun así, me alegré al ver que Gemma había puesto en marcha el sistema de despresurización del vehículo. Expulsó el Liquigen entre toses, a mi lado.

—No tosas —le indiqué mientras colocaba los cascos detrás del asiento—. Es demasiado esfuerzo para tus pulmones.

Ella tragó saliva, con los ojos húmedos.

—Sabes que esto no es realmente un mini submarino, ¿verdad? —Mis dedos se pasearon ligeramente por encima del panel del control—. Es una aleta a propulsión. No está pensada para bucear a gran profundidad. —Cuando toqué el icono que convertía los interruptores de palanca del panel en hologramas, me di cuenta de que ella me estaba mirando fijamente—. Lo siento. ¿Quieres dirigirlo? Después de todo lo has alquilado tú.

—No —contestó con voz temblorosa—. Estoy segura de que llevas pilotando submarinos desde los cinco años.

—Cuatro —corregí con una sonrisa que ella no me devolvió—. ¿Quieres que te lleve de vuelta al Intercambiador? —Ella asintió con un brillo, mezcla de alarma y de fascinación, en los ojos; la misma mirada que ponía mi hermana cuando veía mamíferos con pelo—. De todas formas, tengo que ir a informar de ese submarino.

Para evitar su mirada, busqué el interruptor que levaría el ancla. Ese tipo de expresión nunca auguraba nada bueno.

—¿Cómo has encontrado mi submarino a oscuras? —preguntó.

—Tu aleta propulsada —corregí—. Los mini submarinos no están equipados para ser veloces.

—No has contestado la pregunta.

Me encogí de hombros, aunque por dentro temblaba como una medusa. La había asustado. ¡Y yo que pensaba que estaba actuando con normalidad!

—Sólo he seguido la corriente —dije. Lo cual era verdad. Más o menos—. Cualquier pionero puede hacerlo.

Empujé el acelerador y la aleta salió disparada, pegándonos al respaldo del asiento. Sabía que Gemma seguía mirándome porque notaba sus ojos clavados en mí. Intenté concentrarme en la emoción de la carrera, pero ni siquiera eso logró aflojar el nudo que tenía en el estómago.

—Es verdad, ¿no? —insistió con suavidad—. Eso que dicen de los niños pioneros.

—Dicen un montón de cosas, pero todas son tonterías. —Mantuve la vista en la pantalla gráfica y aumenté la velocidad—. Somos exactamente como tú.

—No, no lo sois.

Fue como si hubiera vuelto a clavarme la linterna. De hecho, lo habría preferido. Los cardenales desaparecen. Giré la cabeza para defenderme, pero la mirada de Gemma era tan brillante e intensa como la bengala que yo había lanzado contra los tiburones linterna verde. Y al igual que esas criaturas de las profundidades, me quedé paralizado.

—Confiésalo —dijo ella—. Tienes un Don Oscuro.

2

La expresión de mi cara no cambió.

—Los Dones Oscuros son un mito. —El tono de mi voz sonó distante a mis propios oídos. Casi aburrido. Estupendo. Volví a poner la mirada en el brillo azulado del panel de control y añadí—: Igual que los kraken1, por cierto.

—Has encontrado mi submarino, mi aleta propulsada, en un agua más negra que el alquitrán —señaló ella—. Nadaste directamente hacia ella.

—Si crees que soy capaz de ver en la oscuridad, estás equivocada. Lo único que he hecho ha sido seguir el río.

—¿Un río en el océano? —se burló ella—. Eso no tiene sentido.

Pisé a fondo el pedal para no sacudir la cabeza, indignado. Había un montón de cosas que ella no sabía sobre las profundidades del mar y sin embargo, ahí estaba, nadando a más de tres mil metros bajo la superficie del océano.

—¡Y decís que nosotros estamos locos! —mascullé.

—¿Quién lo dice?

—Vosotros. —Tiré de la palanca hacia mí, haciendo que la aleta subiera volando por la ladera del continente—. Los Terrestres.

—¿Terrestres? —No parecía haberse ofendido—. ¿Te refieres a la gente que vive…? —Movió la mano por encima de su cabeza con una sonrisa—. Arriba.

—Sí.

Dejó caer la mano.

—Estás cambiando de tema.

—Porque el océano está lleno de cosas reales de las que preocuparse como para prestar atención a los cuentos de algún pescador viejo.

—Vale, de acuerdo. —Se apretó el cinturón con muchos aspavientos—. Puede que tú no poseas un Don Oscuro, pero existen.

—Igual que las sirenas.

Los siguientes quince minutos viajamos en silencio, mientras, en el exterior, el mar era una mancha azul. Gemma clavaba la vista en la pantalla gráfica con los labios fruncidos.

Entre los Terrestres y los pioneros siempre había tensión. Después de todo lo que habíamos pasado: las inundaciones, el corrimiento de tierras submarino que cortó nuestros cables de comunicaciones y nos separó del mundo, y cincuenta y dos años de vivir bajo la Ley de Emergencia, cualquiera pensaría que nos llevaríamos bien. Sin embargo no fue así. Los Terrestres se aferraban a las porciones de tierra firme que aun quedaban y no entendían por qué nosotros no lo hacíamos también. Para ellos era normal que cientos de miles de personas se hacinaran en una superficie de menos de tres kilómetros cuadrados, pero, ¿vivir debajo del agua? Eso era antinatural. Aunque, la verdad, la gente que vivía en los pequeños municipios del océano tampoco inspiraba mucho respeto. Daba igual que fueran los habitantes del océano quienes proporcionaran la comida y vigilaran las fuentes de energía, como las mareas y los vientos hidrotermales; para ellos seguíamos siendo unos bichos raros.

Gemma debía de haber estado pensando más o menos lo mismo, aunque desde su perspectiva.

—Hay un chico que vive aquí abajo —dijo de golpe, a la vez que se volvía para mirarme—, que habla con los delfines.

Contuve un suspiro.

—Todos nosotros hablamos con los delfines. Son como los perros.

—Lo que quiero decir es que entiende lo que dicen. —Ahora que habíamos llegado a la plataforma continental, estábamos rodeados de bancos de peces; sin embargo, Gemma no apartó sus ojos azules de mí—. Se llama Akai. Un médico escribió sobre él en la revista médica.

—¿Lees revistas médicas?

—No, pero salió en todas las noticias de la web. Ese médico cree que el cerebro de Akai se ha desarrollado de otra forma debido a la presión del agua.

Puse los ojos en blanco, pero ella continuó:

—A los adultos no les afecta porque sus cerebros ya están formados. Solo los niños poseen Dones Oscuros.

—Buena teoría. —Tiré del mando para nivelar la aleta—. Esa debe de ser la razón de que la gente siga creyéndoselo aunque se demostró que ese artículo era mentira de principio a fin. Supongo que eso no se publicó por toda la red.

—¡Sabes lo de Akai! —exclamó con expresión triunfante.

—Lo que sé es que esas teorías descabelladas están destruyendo el Territorio de Benthic. —No pude contener mi rabia—. A la gente le da miedo trasladarse a vivir aquí porque piensan que sus hijos se van a convertir en mutantes.

—Yo creo que sería genial tener un Don Oscuro.

—Tus padres no. A ellos les preocuparía tu cerebro dañado.

—Mis padres están muertos.

Salté de la sorpresa. Lo había dicho sin más, como si no importara.

—Lo siento —dije.

—Estoy bajo la tutela de la Comunidad. No es para tanto.

La miré como diciendo que eso no me lo tragaba.

—¿Y si hacemos una cosa? Tú me crees cuando te digo que estoy bien y yo te creo cuando me dices que no tienes un Don Oscuro. —Una enorme bola brillante apareció ante nosotros, en el agua turbia. Una isla de luz en el mar de color cobalto—. ¿Qué es eso?

—El Intercambiador —contesté sorprendido—. Aquí fue donde alquilaste la aleta.

—No, la alquilé por encima del nivel del agua, en un gran anillo flotante lleno de gente.

—Eso solo es el Muelle de Superficie. Hay un ascensor que te lleva a la parte de debajo de la estación. ¿Ves el cable?

El Intercambiador estaba a treinta metros de profundidad. Un grueso cable la unía a la plataforma flotante, mientras que unas cadenas de ancla tachonadas de pequeñas luces caían hacia las oscuras profundidades.

—¿Quieres saber lo que me gusta de la parte de arriba? —pregunté, intentando poner un tono alegre.

Ella dijo que sí con la cabeza.

—¡Llegar allí!

1 El kraken es un animal mitológico y gigante con aspecto de pulpo que se creía que se enroscaba a los mástiles de los barcos y los arrastraba al fondo del mar. (N. de la T.)

3

La aleta salió como un cohete del océano para entrar en otro mundo, lleno de aire y de sol. Cuando trazó un arco a seis metros sobre el mar, Gemma gritó encantada y aplaudió cuando caímos en picado salpicando agua en todas direcciones.

—¡Alucinante!

Me protegí los ojos, puse el motor en punto muerto y dejé que la aleta se meciera con las olas. La luz del sol era demasiado caliente e intensa para mis pupilas.

—¿Te encuentras bien?

Cuando se inclinó hacia mí para verme la cara, su trenza me rozó la muñeca, lo que me causó un estremecimiento.

—Estoy bien.

No lo estaba, pero podría fingir que sí en cuanto pasara un minuto. Hice un esfuerzo para quitarme la mano de los ojos y, con ellos entornados, contemplé el extenso océano que nos rodeaba. Como me pasaba siempre, la superficie fue una descarga para mis sentidos. Colores brillantes y sonidos agudos me agredieron. ¿Cómo podía alguien estar cómodo ahí arriba? La luz por sí sola hacía que se me quedara la mente en blanco y me provocaba un fuerte dolor de cabeza.

Deslicé hacia atrás el techo de la cabina, estremeciéndome cuando el calor me envolvió. Lo raro del aire natural era que, a diferencia del aire filtrado, tenía sabor; un sabor que adquiría de lo que tuviera más cerca. En este caso, el sol y el océano, caliente y salado. Respiré hondo y calculé la distancia que nos separaba del Muelle de Superficie. Desde allí, el hueco del ascensor de cuatro alturas, coronado por un observatorio de cristal blanco, parecía un mástil con la vela desplegada. Sin embargo, a pesar de la lejanía, nos llegaba el estruendo de las voces. Odiaba los días de mercado. Por si fuera poco, no había venido equipado para la superficie. No tenía ni sombrero ni gafas de sol para protegerme, no solo de los mortíferos rayos ultravioletas, como la mayor parte de la gente, sino también de las miradas.

Me planté en mi asiento.

—Me reuniré contigo en el punto de atraque.

—¿Dónde vas…? —La pregunta de Gemma quedó interrumpida cuando me zambullí en el agua, de regreso al fresco abrazo del océano.

Mi humor mejoró de inmediato. Con dos patadas me puse detrás de la aleta, donde desenganché la tabla manta.

—¡Te echo una carrera! —le grité a Gemma, que estaba asomada al otro lado de la aleta.

Dio media vuelta a la vez que yo me subía sobre la manta. Giré los mandos y la tabla surcó las olas como una bala.

—¡No has dado la salida! —gritó ella.

Detrás de mí, la aleta propulsada volvió a la vida con un rugido y pasó a mi lado con Gemma saludando desde la cabina descubierta.

Me levanté, puse el mando al máximo con un dedo del pie y la manta saltó hacia delante, mientras el viento y el agua del mar azotaban mi rostro. Había que admitir una cosa a favor de la superficie: aquí, sin la presión de toneladas de agua, todo se movía más rápido.

Según me iba acercando al Muelle de Superficie, el ruido se convirtió en algo agresivo. Vendedores vociferantes, compradores que regateaban y los chillidos de las gaviotas. Aminoré tanto la velocidad que la manta corrió el riesgo de hundirse y clavé los ojos en los tenderetes de brillantes colores instalados a un lado y otro de la cubierta de paseo. Más tranquilizadora todavía fue la visión de los botes que se apiñaban a lo largo del muelle de atraque, al nivel del agua. Menos mal que la mayoría de las personas que había en el Muelle de Superficie vestían túnicas con pantalones holgados, lo que indicaba que, probablemente, eran flotadores; es decir, gente que vivía en casas barco. Aunque no hubieran visto una piel brillante con sus propios ojos, la mayoría sabía lo que era, igual que los pescadores.

Yo casi nunca venía aquí. Hacía tiempo que había aprendido, y por las malas, que no era sitio para mí.

Aunque ahora, con Gemma por delante de mí, no había vuelta atrás. Rodeé una gabarra y divisé el Seacoach en la siguiente curva, con sus alas desplegadas como un gigantesco murciélago blanco a punto de alzar el vuelo. Mi inquietud desapareció cuando vi en el muelle a mi vecino, Jibby Groot, regando las membranas solares situadas entre los soportes de las alas para capturar la luz del sol y el viento.

—¿Necesitas remolque? —grité mientras me abría paso entre los barcos amarrados.

Jibby levantó su desgreñada cabeza rubia y sonrió de oreja a oreja al verme.

—¡Justo el tirillas brillante que quería ver!

—Yo no brillo.

Derrapé sobre una ola, levantando una cortina de agua que le cayó encima. Oí risas y aplausos cerca de nosotros y vi a varios chicos más, todos colonos novatos como Jibby, pasando el rato junto a la cabina de cubierta del barco. Mientras les devolvía el saludo, Jibby saltó al muelle circular.

—¿Dónde os dirigís? —pregunté cogiéndome de su mano.

Me arrastró hasta el muelle, con tabla manta y todo.

—A Paramus —contestó—. A la estación le falta de todo gracias a la voracidad de los forajidos, de modo que vamos a ver lo que podemos sacar. ¿Quieres venir?

—No puedo. —Plegué las alas de la manta para que fuera más fácil transportarla—. Tengo que ir a ver al policía.

—Buena suerte. Está abajo, en la reunión municipal.

—¿Por qué no estáis vosotros allí? —pregunte sorprendido.

Estaba deseando enterarme de lo que iba a ser «un anuncio de vital importancia, referente a todos los residentes del territorio», según rezaba el letrero que habían colocado. Sin embargo mis padres eran de la opinión de que las obligaciones eran lo primero.

—Si quisiera estar encerrado y hablando sin parar —replicó Jibby—, seguiría viviendo en una ciudad superpoblada. —Una maliciosa sonrisa curvó sus labios—. El policía, Grimes, va a tardar varias horas en salir y también tus padres. Venga. Engancharemos tu manta detrás y haremos un poco de esquí acuático.

—Suena muy bien, pero no puedo. Estoy ayudando a una persona.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)