Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

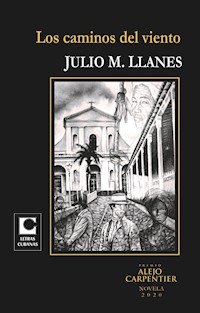

Todo cubano que se busca a sí mismo, busca la Isla, se busca en la Isla. Y quien la Isla funda y construye, a sí mismo se hace, desde y hacia aquí mismo se forja. Imposible partir sin volver de algún modo, impensable quebrar sin soñar o emprender compensaciones. Desde una perspectiva coral, Julio M. Llanes narra historias distantes en el tiempo, partes de una sola y compleja y polémica y extendida anécdota: de dónde llega nuestra nación, qué caminos eligió para hollar y dejar marcados, qué abarca, qué significa. La historia y sus personajes son aquí expresados a la vez con sobriedad y desenfado; abundan los tonos de gris que eluden estereotipos. Y cada atisbo de una verdad plausible es tan solo un peldaño en el placentero y largo ascenso de una novela tan intensa como exquisita.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título

Los caminos del viento

Julio M. Llanes

© Julio M. Llanes, 2020

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2020

ISBN: 9789591024459

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Tomado del libro impreso en 2020 - Edición y corrección: Michel Encinosa Fu / Dirección artística y diseño de cubierta: Suney Noriega Ruiz / Ilustración de cubierta: Laura Vaillant Agramonte / Emplane: Yuliett Marín Vidiaux

E-Book -Edición-corrección y diagramación pdf interactivo: Sandra Rossi Brito / Diseño interior y conversión a ePub y Mobi: Javier Toledo Prendes

Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas

Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.

La Habana, Cuba.

E-mail: [email protected]

www.letrascubanas.cult.cu

Autor

JULIO M. LLANES (Yaguajay, 1948). Narrador, investigador y promotor cultural. Durante veinte años fue presidente de la UNEAC en Sancti Spíritus. Es considerado por críticos y especialistas como uno de los más representativos creadores de la actual literatura infanto-juvenil en la isla. Ha publicado una veintena de títulos (entre novelas, relatos, ensayos y testimonio) en Cuba, América Latina y Europa. Sus galardones incluyen los premios La Edad de Oro y La Rosa Blanca (en cuatro ocasiones cada uno), además de nominaciones al Premio de la Crítica. Su obra literaria ha sido adaptada al teatro, la radio, la narración oral, la novela graficada, entre otros medios, tanto en Cuba como en el extranjero.

Todo cubano que se busca a sí mismo, busca la Isla, se busca en la Isla. Y quien la Isla funda y construye, a sí mismo se hace, desde y hacia aquí mismo se forja. Imposible partir sin volver de algún modo, impensable quebrar sin soñar o emprender compensaciones.

Desde una perspectiva coral, Julio M. Llanes narra historias distantes en el tiempo, partes de una sola y compleja y polémica y extendida anécdota: de dónde llega nuestra nación, qué caminos eligió para hollar y dejar marcados, qué abarca, qué significa.

La historia y sus personajes son aquí expresados a la vez con sobriedad y desenfado; abundan los tonos de gris que eluden estereotipos. Y cada atisbo de una verdad plausible es tan solo un peldaño en el placentero y largo ascenso de una novela tan intensa como exquisita.

Agradecimientos

Este libro se sustenta en una exhaustiva investigación realizada en torno a personajes, situaciones, hechos históricos y episodios reales. Cuenta con el apoyo de fuentes históricas, documentos personales y oficiales, investigaciones, leyendas, mitos y saberes de la cultura popular cubana, así como de la memoria colectiva y contextos del siglo xix cubano, especialmente de la ciudad de Trinidad, una de las primeras villas fundadas por los colonizadores españoles y hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. Personajes que fueron protagonistas de la historia nacional y regional conviven con aquellos que provienen de la ficción y la memoria popular, de manera tal que en la trama novelesca se mezclan libremente personajes, hechos y acontecimientos reales e imaginados en múltiples peripecias propias de la ficción narrativa.

La obra es también el resultado de muchas colaboraciones directas e indirectas de especialistas, colegas y amigos. Entre ellos, quisiera destacar a la Dra. Alicia García Santana, Historiadora de la Arquitectura y especialista esencial del patrimonio trinitario y de las villas coloniales cubanas, quien me inspiró con sus obras y consejos precisos; al Dr. Emmanuel Tornés, investigador del Instituto de Literatura y Lingüística; así como al escritor Julio Travieso, quienes pacientemente leyeron el manuscrito inicial y aportaron valiosas críticas y sugerencias; a la historiadora trinitaria Barbarita Venegas, que me acompañó y ayudó en investigaciones; al Dr. Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba, por la entrega de la edición facsimilar de Los Ingenios (joya bibliográfica del siglo xix cubano, escrita por Justo German Cantero e ilustrada por Eduardo Laplante). Agradezco a Enriquito, quien fue uno de los tatas nganga más longevos y prestigiosos de Cuba, santero, palero, espiritista, residente en Guanabacoa, hombre cuya sabiduría se extendió a numerosos practicantes de las religiones cubanas de origen africano. Soy deudor también de un grupo considerable de estudiosos de la cultura cubana, contribuidores indirectos, a quienes resumo en las obras de Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Natalia Bolívar, Miguel Barnet, María del Carmen Barcia, María Teresa Linares, Zoila Lapique, Jesús Fuentes y otros. Especialmente, quiero agradecer a mi amigo, el pintor Antonio Díaz, y a la investigadora universitaria (que llamaré Beatriz) por enviarme desde Estados Unidos libros y fotocopias de textos escritos por Lydia Cabrera e investigaciones sobre estas, respectivamente.

Agradezco también a Pablo Dalmau y Gilberto Medina, estudiosos del folklore y la cultura popular trinitaria, y a Leydis Mendoza, investigadora del Cabildo San Antonio de los Congos Reales, quienes me brindaron generosamente sus investigaciones y criterios; a Víctor Echenegusía, decano de los conservadores patrimoniales trinitarios y guía esencial; a Yenis Fleites, realizadora de TV, por sus indagaciones audiovisuales sobre el contexto trinitario; a la especialista de la Galería Ortiz, de Trinidad, Elvia Albert, colaboradora en asuntos relacionados con Justo German Cantero, a los especialistas y trabajadores del Archivo Histórico Colonial, del Centro de Documentación del Museo Romántico y del Cabildo San Antonio de los Congos Reales de Trinidad. También deseo reconocer la colaboración y sugerencias en asuntos relacionados con la música y la danza a Gaspar Marrero, Alfredo Castro y Leovigildo Jiménez (Mundi), respectivamente. A todos ellos, mi sincero agradecimiento.

Dedicatoria

Para Chela, por su colaboración en la investigación

y por su fe en esta novela y su aliento.

Para mis hijos Alex y Marianela y mi nieta Gaby.

Para todos los que sufrieron mis angustias de creación

y soportaron durante años las historias orales

y apasionadas que yo les contaba;

especialmente, a Rafael Daniel,

que ya no la podrá leer.

Nota del autor

Después de trabajar durante varios años en la escritura de esta novela, leí en 2014 El diario de Alejo Carpentier 1951-1957, hasta ese momento inédito, y tuve la sorpresa de encontrarme un apunte delautor de El reino de este mundo sobre un proyecto de obra suyo semejante al que yo realizaba:

Una novela cuya acción se desarrollaría en Trinidad. Basada en los sucesos ocurridos en las viejas familias de los palacios: Borrell, etc. Son personajes faulknerianos que nadie ha visto si bien son conocidos los sucesos en Cuba. Pero la atmósfera es mucho más rica, reciente y singular, que la de las novelas del Sur, con su escenario un poco cansado ya. Habría, para ello, que ir a Trinidad y empaparme del ambiente. Lo haré cuando vaya a Cuba, la próxima vez.

Luego de muchos avatares terminé o abandoné el texto.

Ojalá sirva de homenaje al gran escritor.

Exergo

El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido,

pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.

Evangelio de San Juan 3:8

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando

los caminos del viento, a pesar de las caídas

y las traiciones y las derrotas,

porque la historia continúa, más allá de nosotros,

y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.

Eduardo Galeano

Primera Parte

¡Cuba! Al fin te verás libre y pura

como el aire de luz que respiras,

cual las ondas hirvientes que miras

de tus playas las arenas besar.

José María Heredia

(«Himno del desterrado», 1825)

I

En síntesis, Trinidad es, comparativamente,

probablemente la ciudad más opulenta de la Isla.

Pero es de notar que sus inmensos ingresos

se encuentran en manos de unos pocos privilegiados.

Jean Baptiste Rosemond de Beauvallon, Voyage a Havane

Don José Mariano Borrell y Padrón abre la entrada principal de su casa y, satisfecho, como si estuviera posando para un pintor, se sitúa bajo el gran arco de la puerta española. Viste el mismo traje estrenado en días pasados en la tertulia de la Casa Padrón: camisa blanca de cuello muy alto, chalina de seda orlada, chaleco claro, frac de paño de lana con hombreras muy pronunciadas y botones de oro descendientes desde el pecho a la cintura, además de pantalón blanco contrastante con el frac. Realmente estaría más a gusto si pudiera vestirse con la tela menos ceñida al cuerpo, pero así es la moda de La Habana y de la culta Europa y él, quiera o no, tiene apretujadas las nalgas como un figurín, para estar a la altura de los trinitarios y del nombre de la familia. Su mirada, acostumbrada a descubrir dificultades, se eleva y detiene en el techo, donde las tejas acanaladas descansan sobre aleros de tornapunta: en la esquina hay un nido de pájaros. Debo ordenar la revisión de todos los aleros. Las casas son como las personas, si una parte no sirve, daña a las demás.

Sale a la calle Real del Jigüe y observa melancólico el plano inclinado que algún día, si Dios quiere, será plaza. Ahora algunos rimbombantemente la llaman Plaza de la Iglesia Mayor, pero en realidad no existe ni una ni otra. Por eso yo le llamo como casi todos: La Placita. Mi casa está a un costado del adelantado Diego Velásquez y de frente al taimado traidor Hernán Cortés. Digo esto, porque muy cerca en la esquina de la calle Boca se encuentra la Plazoleta del Jigüe, donde, a la sombra del frondoso árbol y presidida por él, tuvo lugar la misa fundacional de la ciudad. Precisamente en esta planicie de La Placita el luego conquistador de México clavó su estandarte y, según testimonios capaces de atravesar los años de boca en boca, todos aseguran que hasta aquí llegó la tropa enviada por el adelantado para tomar prisionero al Cortés, pero este, con su labia infinita, los envolvió y los sumó a su expedición. Según cuentan, sus trompetas llamaron a los vecinos para irse a la conquista de México y él, eufórico, pronunció un discurso tan prometedor de riquezas que sus palabras flotaron en el aire y aún resuenan en las paredes de las casas de ahora.

Cuando llueve el agua baja en avalancha desde la calle Cristo hasta chocar con mi casona, aquí al lado de la de Ortiz, precisamente frente a la explanada de la improvisada plazoleta. Si eso ocurre, salgo con extremo cuidado, pues un resbalón podría hacerme rodar por todo Desengaño hasta el mismísimo cementerio.

A mí no me harán un monumento, ni me consignarán como descubridor o conquistador, pero si hay una persona capaz de donar dinero y recursos para cuanta cosa se inaugure en esta ciudad, ese soy yo. Vivo frente a las que un día serán Plaza e Iglesia, pero no pienso por ello haber tocado el cielo con mis dedos, lo veo como algo natural, sin embargo, otros darían la mano derecha por tener enclavada su casa en este pedazo de tierra y yerbitas, sobre todo, con la fachada mirando hacia la planicie. Hay algunos deseosos de girarlas para situarse de frente, mientras otros viven con el orgullo de haber quitado su fachada de la Plazoleta de la Sacristía aunque solo sea para oler las flores y mirar el vacío enorme de esta Plaza Fantasma.

Allá arriba, al final de Desengaño, desde la misma calle Amargura, viene bajando mi coche. En la casa de vivienda tengo ropa fresca para la ocasión, por si acaso no soporto la opresión de la puesta, aunque, realmente, el final de la mañana mantiene su frío y todavía siento la humedad.

Hoy es un día de comienzo alegre y feliz. Después del escándalo del pasquín del mercado protagonizado por mi querido sobrino Aniceto y del otorgamiento de la condición de ciudad a la villa, nada ha tenido más resonancia por estos lares que la noticia del triunfo de mi ingenio Guáimaro sobre el Jesús de Nazareno de Malibrán para alcanzar la zafra más grande del territorio. Mis triunfos entristecen a mis contrincantes aplastados. Pobrecitos ese rey criollo llamado Iznaga, o nuestro nuevo rico y corsario retirado, el norteamericano Bécquer, y todos los demás, porque quieran o no, ante este viejo coronel tanto los peninsulares y extranjeros bozalones como los criollitos de mierda deben agachar sus cabezas y chuparse la pirinola.

Vamos al Guáimaro, ordeno al calesero. Bajas por Desengaño hasta encontrar a Jesús María, y por ella sigues bordeando la Plaza del Mercado, de ahí, vía Santo Domingo, hasta la casa de vivienda.

El cochero asiente con la cabeza y hace un gesto de reverencia. La algarabía y el tránsito de clientes y vendedores anuncian la proximidad del mercado. Cuando están más cerca los pregones se confunden con las conversaciones bozalonas de las negras, muchas de las cuales aún no hablan bien el español pero caminan como diosas, mientras anuncian mercancías cargadas en cestos que parecen aplastar sus cabezas. El coche sortea las tarimas puestas en plena calle, en las cuales las carnes recalentadas por el sol amenazan con descomponerse. Una negra de pañuelo sobre el peinado alto y nalgas descomunales canta su mercancía expuesta sobre tapetes mientras espanta las moscas, sin embargo, el mal olor del pescado persiste, inunda la galera y avanza junto al coche como un fantasma.

Don Mariano observa la Iglesia de Paula, casi en el mismo mercado, y no puede evitar los recuerdos amargos. En este maldito lugar, precisamente en el sitio más concurrido de la ciudad, mi queridísimo sobrino José Aniceto Iznaga y Borrell, hijito de mi hermana María del Carmen y nacedor en mala hora con mi apellido, tuvo la osadía de colocar un pasquín político tan gritón como un pregonero de frutas:

Biba la Independencia por la razón o la fuerza.Señor Ayuntamiento de Trinidad Yndependencia o muerte.

Al principio la ira no me dejó reparar en detalles, pero luego descubrí varias faltas de ortografía. Si uno leía detenidamente, se daba cuenta de que eran intencionalmente preparadas para encubrir al autor, pues si bien aparenta ser la escritura de una persona inculta, se nota que está malignamente bien pensada, todo un señor escándalo. «¡El primer insolente pasquín político independentista de la Isla de Cuba me lo han clavado como banderilla en lomo de toro, aquí, en la mismísima plaza del mercado!», repetía, enfurecido, una y otra vez, el pobrecito Guevara, gobernador humillado de la ciudad. Algunas personas aún no están seguras de la autoría de Aniceto. Pero yo sé de su rebeldía innata, tan apasionado como capaz de atreverse a balear al teniente gobernador de la villa por un incidente familiar, es decir, conozco el pájaro no solo por su vuelo, sino también por la cagá dejada tras de sí. Por eso pienso que él mismo fue quien colgó el famoso cartelito sin importarle si perjudicaba o deshonraba a su propia familia, para luego escaparse del país. Aunque, a decir verdad, es mejor que se haya marchado, pues de no hacerlo, hasta yo mismo le hubiera retorcido el pescuezo con mis propias manos olvidándome de lazos familiares.

La calesa sube por la calle Santo Domingo rumbo al valle de los ingenios. El camino polvoriento y lleno de baches dificulta la marcha de los caballos y hace crujir las ruedas durante el fatigoso trayecto. Finalmente, don Mariano esboza una sonrisa cuando descubre a lo lejos la fachada de la casa de vivienda de su ingenio Guáimaro. Afuera, como si esperaran su llegada, reconoce a varios militares uniformados y las amplias sotanas de los sacerdotes del Convento de San Francisco y de la Iglesia de Paula batidas por el aire. Hay hombres de trajes vistosos venidos de la ciudad y otros con sombreros de alas grandes recomendables para el campo. Ya más cerca, distingue el rostro del alcalde, a su hijo José Mariano Borrell y Lemus, su esposa y algunos comerciantes del pueblo. Por fin llega. Abrazos. Besos. Apretones de manos y palmadas de alegría en las espaldas. Pasan a la casona, donde los esperan otros invitados, la mayoría mujeres y personas de la familia; cruzan bajo el arco la sala y hasta el comedor. En el centro, una mesa ya grande ha aumentado sus dimensiones con otras tablas, la madera barnizada se desliza y multiplica el tablero, donde yacen numerosos platos provocadores de la gula de los comensales.

Su esposa ayuda a sentar adecuadamente a los invitados. Don Mariano junto a sus hijos y la mujer ocupan los centros de los lados largos de la mesa y junto a ellos toman asientos las autoridades, los sacerdotes y otros invitados especiales; intercalan algunos miembros de la familia con otros visitantes de manera tal que siempre una dama esté al lado de un caballero. En una de las cabezas de mesas están los matrimonios jóvenes y en la otra los solteros. Una negra redonda y pequeña ayuda a servir el humeante pescado de piel dorada, otra obsequia perdices asadas y dos mulatas altas traen sesos de carnera y langostas a la cubana. Muy cerca, varios negros de diferentes edades se mueven como si estuvieran amaestrados con botellas de vinos en mano, listos para rellenar las copas semivacías a la menor indicación.

Los invitados ingieren diferentes refrescos de frutas y vinos, mientras dos negras viejas y una mulata joven sirven sopa humeante, la cual llena el aire de olores a pollo y especias maceradas. Algunos invitados saborean masas doradas de carne de cerdo, otros trituran lascas de pavo asadas, mientras un oficial observa goloso cómo los pechos redondos de la mulata se ofrecen tanto como los manjares. Hoy parece estar todo permitido: su hija Ángela lo felicita en alta voz y aunque las mujeres no acostumbran a encabezar brindis, mucho menos ella tan joven, levanta su copa y brinda por la mejor zafra de Trinidad. Don Mariano mordisquea la pechuga embadurnada de salsa del pollo y con gestos pausados asiente feliz. El señor alcalde conversa animadamente con sus vecinos de mesa, sin embargo, inesperadamente, su voz crece hasta ocupar todo el salón:

—Amigos, ya nadie se acuerda de aquellos tiempos duros de los primeros pequeños trapiches, casi sin esclavos para manejarlos. Atrás parecen quedar las sublevaciones de las dotaciones de negros de los últimos años del siglo estremecedoras de la tranquilidad de los ingenios Magua y Manaca Iznaga. El viento se ha llevado la polvareda levantada por el pasquín colgado en el mercado por nuestro rico pendenciero Aniceto Iznaga. Ya es casi una leyenda el escarmiento dado hace dos años con el cual ajusticiamos en la Mano del Negro a los conspiradores, traidores y bandoleros. La corona también nos ha premiado, merecidamente, con el otorgamiento de la condición de ciudad a la villa de Trinidad. Para suerte nuestra y de la Madre Patria, ahora todo indica el comienzo de un gran auge económico. ¡Brindemos por la paz, el progreso y la armonía!

No ha terminado el brindis cuando de repente uno de los oficiales levanta el índice y alza la voz:

—Coronel, por favor, una pregunta… ¿Qué ha sabido usted últimamente del Sr. José Aniceto Iznaga y Borrell?

El anfitrión lo observa incapaz de disimular su disgusto por la mención del segundo apellido. Sonrisas forzadas. Miradas entrecruzadas. Desde el centro, como si se hubieran puesto de acuerdo, otro de los oficiales toma la palabra:

—Yo no pensaba hablar, pero como muchos en Trinidad especulan sobre sus andanzas de ultramar, les confieso tengo noticias más frescas: un amigo mío, por cierto, compañero del señor Aniceto y sus hermanos en escuelas habaneras, llegó ayer de Venezuela, rumbo a La Habana, y me contó haberlo visto en Caracas. Dice lo encontró preocupado, pero feliz. Exhibía orgulloso en uno de sus dedos un anillo de metal con una B tallada, la cual ustedes, supongo, adivinarán invoca a su héroe predilecto. El mismo Aniceto le explicó ya se había entrevistado con Bolívar. ¿Qué pueden haber hablado esos dos hijitos de sus madres? Ustedes se lo imaginan. Pero, como si fuera poco, confirmó al mencionado anillo como un regalo del mismísimo Bolívar para su hermano menor… ¿Qué les parece, señores míos?

Después de escuchar pacientemente la pregunta transformada en información, las venas del cuello de don Mariano se tensan. Está decidido a contestar y comienza:

—Les pido, por favor, no hacer alusiones, porque las madres, como mi querida hermana, no tienen culpa de los hijos echados al mundo y eso lo saben ustedes, que supongo también tengan madres… —alcanza a decir con un tono de voz tan ambiguo como intencionado. Algunos esperan aún escuchar las palabras salir mordidas por la furia contenida del coronel, pero lo interrumpe uno de los sacerdotes puesto de pie y dueño de un tono conciliador y de una sonora voz alzada sobre los comentarios:

—Permiso, coronel y amigos invitados, la política siempre suele ser atrayente. Pero, estimados amigos, no dejemos que las noticias empañen las bellezas de la vida. Hoy nos hemos reunido en esta maravillosa casa de vivienda de don Mariano para festejar un acontecimiento histórico y, por tanto, trasciende las coyunturas de la política: estamos ante la mejor zafra de este territorio conocido ya como la azucarera de Cuba, pero, quiero decir algo más: revisé apuntes y datos guardados sobre las producciones más grandes de los ingenios de la isla y otros países y les traigo una noticia digna de comentarse: ¡Pues, señores y señoras, sépanlo: las 82 000 arrobas mascabadas y prensadas del Guáimaro de don Mariano Borrell constituyen un récord! ¡La mayor producción mundial de azúcar! ¡¡En hora buena, coronel, felicidades mil!!

Las felicitaciones se suceden. El sacerdote solo mantiene en alto la mano abierta, pero otros hacen chocar los cristales en sonidos acentuados por el licor. Don Mariano levanta su copa y la sostiene en alto como si estuviera pensando:

—Gracias por haber respondido a la invitación y por las sinceras expresiones de regocijo. Han faltado pocas personas al convite, pero no juzguemos mal, los ausentes quizás estén enfermos, o tal vez les duelan los hígados de recomérselos tanto a pura envidia…

Sus palabras ponen fin a la cena. Han sido dichas al vuelo, como simple comentario, sin embargo, evidentemente, están destinadas para ser repetidas en la ciudad hasta estallar en los oídos de los ausentes. Mientras recoge el sombrero y se cubre con el frac se le acerca su hijo José Mariano y le habla en voz baja, tan baja que solamente él podría escuchar: Bien dicho, padre, fue un final con broche de oro, pero yo hubiera agregado algo más… Don Mariano asiente con la cabeza, y con un gesto de sus manos pide calma, todo a su debido tiempo, hijo, parecen decir sus ojos y las aletas de su nariz todavía hinchadas por la ira contenida.

La familia anfitriona permanece un largo rato alrededor del piano tocado por uno de los visitantes. Finalmente, el resto de los invitados y el propio don Mariano recogen sus pertenencias dispuestos a marchar hacía la ciudad.

En el camino de regreso, el coche delantero, donde viaja el gobernador, se detiene en un recodo. Este señala con el índice un espacio circular limpio de árboles y maleza. Don Mariano reconoce el ya famoso lugar llamado la Mano del Negro y de repente vienen a su mente los acontecimientos contemplados con sus propios ojos hace dos años: el renombrado verdugo José María empuja a la víctima y esta cae colgada de la soga balaceándose en su desespero. El verdugo detiene el cuerpo estremecido, asciende por la soga, se sienta a horcajadas sobre los hombros del condenado, cruza sus propios pies en un abrazo de tenazas y patea con sus botas sobre el pecho tensando la soga mientras los presentes emocionados gritan y se siente el sonido de los huesos quebrantados hasta que el ejecutado deja de moverse, entonces, lentamente desciende, como si hubiese cumplido la misión más sencilla de su vida. La multitud, enardecida, grita en un coro de aprobación. ¡Perros!, exclama don Mariano, otra vez, como si hubiera regresado al mismo día de la ejecución, perros traicioneros mordedores de la mano de su propia madre. Así deben terminar todos los malos nacidos en este país, capaces de clavar un puñal por la espalda a la España. Así mismo, ahorcados, picoteados por aves de rapiña, expuestos a la mirada y al sol para podrirse y ser arrastrados por el viento hasta el olvido.

A la altura de la Iglesia de Santa Ana, los carruajes toman la calle Santo Domingo, para luego abrirse en diferentes direcciones. Don Mariano ordena al calesero subir por Amargura hacia lo más alto de la ciudad. El viejo, con el sombrero de copa en mano y un gesto de cabeza, precisa:

—Perdone, mi amo si le pregunto, pero usted quiere llegar hasta la misma Ermita de la Popa con los últimos rayos del sol, ¿no es cierto?

—Así mismo —agrega con una amplia sonrisa de satisfacción porque el calesero adivinó su pensamiento—, vamos hasta la misma punta de la Loma del Consuelo.

A mitad de camino descienden del coche para continuar el ascenso a pie, cuando ya comienza a ver desde la punta de la loma el enjambre de cocuyos compitiendo con la otra gran cocuyera formada por las luces de la ciudad.

La Loma del Consuelo. Así suele llamar don Mariano a La Vigía. La altura y el paisaje único le permiten ver a la vez los techos de tejas rojas acanaladas, el azul intenso de las montañas y el mar un poco más claro, el cual finalmente se une en el horizonte con la tierra y el cielo. Recuerda cómo las campanas de las iglesias sonaban locas anunciando barco pirata a la vista y hasta aquí llegaban aterradas las mujeres, los viejos y los niños, a consolarse mutuamente en la cima de la loma. Luego yo mismo armé un barco y organicé la persecución de todo pirata capaz de acercarse a nuestra costa. Por eso desde hace tiempo vengo a esta Loma del Consuelo a sosegarme, en busca de la paz interior en algún momento perdida. Y si ahora estoy aquí, por algo será. Hoy debía ser para mí un día alegre, muy feliz, y lo es, pero nunca faltan preocupaciones y disgustos. La preocupación realmente es seria: desde anteayer debía haber arribado por el puerto de Casilda, o por el Guaurabo, el bergantín Felicidad con la armazón más grande de esclavos que haya entrado jamás a estas tierras desde las costas de África. Afianzar la nave me costó mucho, pero también armé y afiancé la goleta Condesa, la cual debe arribar la semana próxima. Tres días esperando. Quizás algún contratiempo, ¿pero cuál? ¿Una fragata inglesa lo habrá interceptado en alta mar? ¿Habrán muerto muchos negros de enfermedad durante la travesía? ¿Algún ciclón lo habrá hecho naufragar? Necesito buscar noticias. Debo tener cientos de brazos para la próxima zafra. Si todo sale bien, las ganancias serán muchas: pero si sale mal, mis enemigos, los Bécquer, los Iznaga, gozarán de lo lindo por mi fracaso.

El disgusto más grande del día de hoy fue la desfachatez de estos señores envidiosos de no aceptar la invitación, ni siquiera acusar recibo, sencillamente no ir, en un menosprecio rotundo a mi persona. No vinieron a mi casa de vivienda del Guáimaro para no felicitarme ni aceptar mi triunfo. Pero conmigo no se juega. Si Mahoma no viene a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si ellos no fueron, yo les pondré mis casas encima de sus propias narices. En los terrenos comprados voy a comenzar la construcción de esas casonas, palacetes, mansiones, según quieran llamarles, como ninguno de ellos ha imaginado jamás. Palacios gigantes, bellos, para deleitarme con el sufrimiento de sus ojos ante tanta belleza. Ya tengo uno construido en Cristo y Desengaño, en la misma Plaza de la Iglesia. De solo mirarlo sufrirá Juan Guillermo Bécquer y tal vez se le enrede más su lengua norteña incapaz de pronunciar bien el castellano. Bien grande para ser visto hasta con los ojos cerrados. El otro lo construiré frente a la casona del criollito Pedro Iznaga, quizás en la misma esquina de Desengaño y Peña, tan cerca que al despertar todos los días pueda oler hasta el café colado en mi propiedad desde cualquiera de los balcones de la segunda planta de su palacete.

¿No quieren caldo? ¡Pues les sirvo tres tazas, feliz de ver cómo se atragantan! ¡Hasta ahora, yo soy don Mariano Borrell y Padrón, coronel de Voluntarios, quieran o no conmigo tienen que bajar el cogote y comerse sus envidias despacito, como si fueran un delicioso manjar de los dioses!

Don Mariano, contento, sin poder desprenderse aún del triunfo azucarero, observa desde La Vigía los cocuyos a su alrededor, mientras estos dan luz suficiente a sus ojos para contemplar un paisaje singular, formado por la ciudad encerrada en el espacio más abajo de sus piernas. Es una imagen real que él siente también como simbólica: Trinidad yace casi a sus pies.

II

Los barcos negreros tuvieron en Cuba el privilegio,

negado a los demás buques, de entrar en puerto durante la noche.

Fernando Ortiz, Los negros esclavos

La lluvia cae como un manto sobre las copas de los árboles y los monos asustados chillan en lo alto. Los pequeños ríos crecen y corren desesperados hacia el gran río Congo que se los traga a todos, luego este cruza la selva, ruge y entra al mar arrastrando palos caídos, hojas, animales ahogados.

El viento sopla y los árboles temerosos se acuestan sobre la tierra. Desde lo alto caen aves y monos sobre el húmedo colchón de hojarasca del suelo y un ejército de hormigas locas los devora. El sol se filtra entre los grandes árboles de nuestra aldea. Eso veo o sueño y todo ocurre para sentirme alegre. Estoy feliz porque voy a ser kani, como fue el padre de mi padre más arriba del río Congo.

Mira, padre, mi collar de dientes de pantera y tus ojos brillarán del orgullo por tu hijo. Regálame los apara y los iminga, esos brazaletes de cobre preparados por ti mismo durante años para adornar mis brazos y mis pies; alcánzame el epumbu y yo sabré tomar por el mango esa fusta de cola de búfalo para atravesar el viento con su mechón de crines. Voy a ser kani, padre, tu hijo Ngongo un gran kani, como tú soñaste. Prepara cuanto antes la piel de pantera para caminar sobre ella, pues seré investido de gran jefe frente mi pueblo y ante tus ojos.

Estoy feliz, padre, tanta alegría no me deja saber si camino sobre la piel suave de la pantera, si me mece el aire en lo alto de un baobab, o navego en mi piragua por la orilla del río Congo.

Siento un gran ruido venir desde lejos. Escucho voces, alaridos, y no estoy seguro si son los más jóvenes, quienes comienzan a agasajarme mientras los tambores se preparan para cantar mi gloria y estremecer el cielo de la aldea. Escucho gritos. De repente mis ojos se abren, descubro mi propio sueño y, poco a poco, se me llenan de lágrimas porque comprendo lo que realmente sucede y me duele la mentira de ser kani.

Mentira es mi camino por las aguas del Congo. Yo no voy, me llevan. Me han tirado en el fondo de una piragua gigante y esta se desliza por un río inmenso sin orillas. Soy un esclavo. Un miserable y triste esclavo.

De la luz pasé a la oscuridad, padre, de la alegría a la tristeza, y estoy triste, muy triste. ¿Recuerdas el baobab de la entrada de la aldea, aquel imposible de abrazar ni siquiera por todos los niños tomados de sus manos? Mi tristeza es así de grande, padre, y tampoco podemos abrazarla ni uniendo las manos encadenadas de todos los viajeros de esta piragua gigante. Viajamos sin saber a dónde, sin poder dejar un pedazo de piel de leopardo enganchada a un árbol para marcar el camino y algún día regresar.

Ngongo cerró los ojos con fuerza para ver hacia atrás, para tratar de comprender lo sucedido. Quizás todo haya sido un castigo, una maldición por no escuchar el consejo sabio de su madre, quien no se cansaba de advertirle: nunca te alejes de la aldea, hijo, el hombre blanco es una pantera agazapada detrás de las yerbas altas, pero él, desobediente, despreocupado, continuaba recogiendo caracolas y piedras pulidas en las orillas del río. Recordó también lo sucedido detrás de un enorme baobab donde unas sombras le tiraron una telaraña de bejucos tejidos. Y de un golpe todo se cerró como si fuera un gran bolso colgando de un árbol con él dentro. Luego le ataron pies y manos y lo metieron en una jaula toda la tarde y la noche y la madrugada sobre el piso húmedo de la jaula. Le dolía cada músculo del cuerpo. Su pie derecho estaba atado por una argolla de metal al izquierdo de un negro largo, tan largo que su cabeza solo le llegaba al pecho. Su mano derecha también asida por una argolla a la izquierda del mismo negro alto. Y las argollas se unían unas a otras cuatro veces con otros negros desconocidos porque la oscuridad los envolvía. No se podía mover, solo virarse un poco sobre el costado durante un rato en el duro piso de tablas de la gran piragua. Su cuerpo estaba húmedo, pero no podía determinar si se debía a su orine, a su propio excremento pegado a los dedos de los pies, que despedía un olor muy desagradable, o si la pastosa humedad pertenecía al negro alto casi inmóvil.

Cerró, aún más fuertemente, los ojos para caminar sobre los recuerdos y unirlos en la memoria, unos a otros, como estaban unidos él y los otros negros, en el gran vientre de la piragua gigante. Al amanecer, comenzaron a caminar en una larga caravana de gente desconocida, con las cabezas de diferentes formas y dientes afilados unos, caras rayadas otros, y los niños a lo largo del camino diciéndoles adiós tristemente hasta llegar al enorme río de agua salada nunca antes visto. Ahí, casi en la orilla, los blancos tenían grandes casas de bambú, donde los metieron en varios grupos. Siempre con otros desconocidos, los cuales, por sus marcas, pertenecían a diferentes tribus. Ahí, en una de las casas cercanas, descubrió a lo lejos a la hija del hermano de su padre, que en la aldea siempre andaba acompañada de la muchacha del rostro bello y las trenzas de caminitos en la cabeza, la más hermosa, y que también la acompañaba en la desgracia. Les hizo una seña con la mano y ellas les respondieron con otra. La muchacha se llamaba Makaya, ella misma le contó el origen de su nombre: «Las hojas de la planta visible desde su cuarto se estremecían demasiado cuando nació». Al otro día, cuando los sacaron a tomar el aire y estuvo junto a ellas, les preguntó en voz baja: ¿Las agarraron cerca o lejos de la aldea? Cuando pudieron romper el silencio, contestaron muy despacio: La aldea entera dormía cuando le prendieron fuego y salimos corriendo. Así, como moscas, nos capturaban, pues corríamos sin saber a dónde. Nosotras dos nos escondimos en una cueva, pero los blancos quemaron arbustos en la entrada para obligarnos a salir. Quiso él saber: ¿Viste a madre, a padre, o a mi hermano? Y ella: No vimos a nadie, ni siquiera sabemos quiénes lograron escapar, pero cuando el sol salió eran muchos los muertos, tantos muertos como prisioneros. Apretó los dientes fuertemente, guardó silencio y no hizo más preguntas.

Cuando el sol caminó sobre el agua los despertaron bruscamente. Una nave de madera oscura se acercó a la costa y los formaron a todos en una larga hilera para entrar en la boca abierta de la piragua hasta tenerlos a todos dentro en el piso de tablas, apretados unos contra otros en el vientre de la piragua, apresados por las argollas de hierro como animales furiosos y desesperados. Cerró fuertemente los ojos para atrapar mejor el recuerdo: amaneció otra vez y los obligaron a salir hasta la boca de la piragua y tuvo que entrecerrar sus ojos, pues el sol resplandecía sobre el enorme espejo de agua del río más grande visto en su vida, un río azul sin orillas. Delante, tomados de pies y manos iban sacando a los que ya estaban inmóviles o rígidos y ante sus ojos los tiraban al agua, cuando la piragua avanzó se pudo ver las manchas rojas de la sangre sobre el agua y el estremecimiento de los cuerpos sacudidos por peces de aletas sobresalientes sobre la superficie enrojecida. De repente un alarido estremeció a todos, dos negros encadenados, en grandes saltos, se acercaron a la baranda del barco y se lanzaron al agua con un grito ensordecedor. Otra vez volvió a ver las aletas y el agua enrojecida bruscamente. Tocó su amuleto dentro de la bolsita atada a su cintura con el pedazo de piel de pantera. Entonces sintió una voz interior y lejana: Debemos esperar, aún no es el momento, esperemos…

Estaban todos agrupados por el miedo y el látigo, mientras los rociaban con agua para desprenderles las costras de excrementos mezcladas con sudores y orina de semanas. El látigo estallaba en el aire. Saltaban, cantaban. Los blancos querían verlos saltar y cantar siempre, como si el silencio les molestara sus pensamientos y sueños. Una de las puertas se abrió y las mujeres fueron sacadas al sol. Al frente venían las más viejas, luego las más jóvenes, con sus pechos descubiertos al aire y las telas rajadas en sus nalgas y muslos. Ngongo las miró y les hizo un guiño, pero ellas no contestaron el gesto. Tenían las miradas bajas, y los ojos rojos muy tristes y avergonzados. La poca tela no les cubría el cuerpo desnudo. Eran muy hermosas, la hija del hermano de su padre y la muchacha de la aldea, pero no les pudo mirar el brillo del cuerpo al sol, porque caminaban despacio, como si arrastraran un peso muy grande. Sintió la sangre subir por su cuello hasta las orejas y el calor parecía encenderle la cara: algún día los blancos pagarían cara su ofensa, algún día, se dijo, ninguna muchacha de su aldea tendría la mirada baja ni arrastraría su vergüenza como una cadena.

Recordó el triste momento cuando le trajeron comida y agua pero él la escupió. Se la metieron de nuevo en la boca y la volvió a escupir. Moriría como su abuelo, quien enfermo y viejo no quiso comer más y cerró la boca para esperar la muerte de frente.

¡Así que el negro está emperrado y se quiere morir sin comer!, gritó quien hacía de jefe, mientras lo miraba y le daba golpecitos en el hombro: ¡Veremos si eres tan machito como aparentas! Dos hombres lo tomaron por los brazos y lo hicieron arrodillarse, el jefe le apretó la boca hasta abrirla mientras otro trajo varios pedazos de carbón al rojo. Lentamente se los pusieron entre los labios hasta sentir el olor a carne quemada. Seguía con los dientes apretados, pero al ponerle otra vez los carbones encendidos los abrió porque el calor y la sangre le inundaron la boca. Con una cucharilla de madera le obligaron a tragar trozos de carne salada y las galletas con agua. ¡Conmigo hasta los más machitos se abren de patas!, gritó triunfante el jefe.

Los días y las noches pasaban, pero a él le amanecía solo cuando lo llevan a la cubierta. En el entrepuente, de tablas húmedas y vaivén continuo de las olas, su cuerpo entumecido entró en una larga noche oscura sin final. Cerró sus ojos y trató de borrar el presente amargo. Recordó también al negro prisionero, inmensamente gordo, atado a otro más abajo de sus pies. Tenía la cabeza redonda y grande y las cejas tupidas. Lo había reconocido cuando estuvieron en la gran boca de la piragua: no sabía su nombre, pero en lo alto del río Congo era el rey de una tribu guerrera enemiga. Lo había visto solo una vez, de repente alguien lo llamó y el rey negro respondió por su nombre. Era el mismo nombre del rey robador de mujeres de su aldea, quien convirtió en esclavos a guerreros de su pueblo. Y allí estaba, con los pies y los brazos apresados por argollas iguales a las suyas, esclavo esta vez, igual que él. Como un relámpago, su memoria recordó las palabras preciosas de los viejos de su aldea, quienes no se cansaban de repetir: «¡Al que te saque lágrimas, sácale sangre!». No necesitó pensarlo: su pierna derecha se encogió y la soltó bruscamente sobre la gran cabeza del rey esclavo y lo sintió estremecido por la sacudida. Volvió a hacerlo muchas veces. ¿Por qué golpeas a un hermano en desgracia?, le preguntó una voz en la oscuridad. ¡No es mi hermano —respondió molesto—, quien me traiciona, me roba o me mata no es mi hermano!, agregó sin parar el golpeo de su pierna sobre la cabeza, mientras el rey gordo se lamentaba de su suerte. Entonces, repitió la frase: ¡Este le sacó lágrimas y sangre a toda mi aldea, ahora yo solo le saco sangre!, y la furia le impulsó la pierna en un golpe brutal y repitió el golpe con la misma frase, para enterar a todos de la merecida muerte del rey esclavo. Solo paró de golpearlo cuando lo notó inmóvil, sin lamentarse ya de los golpes recibidos en su cabeza.

A la luz del sol, desde la boca de la piragua gigante, vio cómo lanzaban al rey gordo al agua y también observó cómo las aletas de los peces grandes sacudían el cuerpo y el agua enrojecía otra vez.

Ya los recuerdos hacia atrás se habían terminado y empezaban otros a llegar. Esa tarde los sacaron a cubierta cuando el día terminaba y el sol enrojecía el cielo. Los hombres blancos, incluso el jefe, estaban contentos y sus rostros brillaban de alegría. Ngongo mira las manchas azules de las montañas y los árboles en el horizonte. También se anima: la gran noche parece terminar. Se ve, otra vez, la orilla larga del río grande de aguas azules y, según más se acercan, mejor se distingue también el río chico con sus dos orillas. Este parece ser el momento esperado: cuando la piragua llegue a tierra y se descuiden, saltaré y en la oscuridad de la noche me perderé entre los árboles. Siento la suerte otra vez cercana y compañera. Cuando logre escapar regresaré por el mismo camino por donde sale el sol hasta llegar a mi aldea. Nada podrá detenerme.

La piragua se desliza lentamente por el río y entra en la tierra como un cuchillo. ¡El Guaurabo, otra vez, el Guaurabo!, repiten las voces alegres de los hombres blancos.

La piragua entra al río, se mueve, bordea las orillas, como una serpiente sobre el agua.

Antes de arribar a tierra llegan a un piso de madera donde amarran de costado a la gran piragua. Los hacen bajar a tierra. Ya verán, se dice Ngongo, ya me verán desaparecer ante sus propios ojos. Y se toca la cintura donde tiene amarrado el colmillo de leopardo en su pequeña bolsa de cuero. ¿Dónde, dónde?, se pregunta angustiado, ¿Dónde?, mientras sus dedos descubren que la bolsa ya no está en su cintura. ¿Cómo pudo haberse caído? ¿Se habrá perdido también mi suerte de salvación junto con ella? No hay bolsa. Los hombres blancos, eufóricos, miran las luces a los lejos y en la orilla. ¡Ya estamos en Trinidad!, ¡ya estamos en Trinidad de Cuba!, repiten, como muchachos locos por la contentura. Trinidad, Cuba, también repite en voz baja Ngongo, mientras escucha sin saber.

Su mirada se detiene en una escena nunca antes vista: un enjambre de cocuyos fosforescentes se mueven entre los arbustos de la orilla. Los ojos de los animalitos parpadean como si imitaran las luces de esa aldea contentura de los blancos. La aldea grande llamada Trinidad, descubierta por él precisamente en el mismo instante de comprobar la pérdida de su colmillo de leopardo. De repente siente miedo, un miedo incontrolable porque reconoce también su propia soledad y desamparo. Lo ha perdido todo. Solo tiene ante sí una aldea desconocida y ni siquiera sabe si las luces alrededor del camino nacen de los arbustos o de las casas. ¿También me quedaré sin recuerdos? ¿Perderé los sueños de mi aldea como mismo he perdido el colmillo de leopardo?

Estoy triste, padre, ya no tengo la sombra de los baobabs para protegerme en mi andar por los caminos del viento.

III

En ninguna otra parte he visto tan innumerable cantidad

de insectos fosforescentes, porque las hierbas que cubren el suelo,

las ramas y las hojas de los árboles resplandecían con aquellas luces

rojizas y móviles, cuya intensidad varía, según la voluntad

de los animales que la producen, pareciendo que la bóveda estrellada

del firmamento bajaba sobre la sabana o pradera.

Barón de Humboldt , Ensayo político sobre la Isla de Cuba,viaje a Trinidad de Cuba

¿Dormida? ¿Despierta? Es ese raro estado llamado duermevela, donde las fronteras entre la realidad y el sueño se desdibujan y confunden. Viajas, es lo único que sabes. No puedes precisar si vas en avión, en automóvil, en ómnibus, en calesa, globo o goleta, pero viajas. ¿Habrás llegado ya al país de las dos M? Las dos M, así llamaste una vez a esa pequeña y única isla en el mundo capaz de levantar tantas pasiones encontradas. Cuba es el país del Misterio y el Miedo, una nunca sabe si le hablan de un Dios, un Fantasma añorado, o un Diablo, le repetiste tiempo después a la señora canosa y de espejuelos a cuya casa la tía Isabel te llevó un día, pues debes conocer, hija, a Lydia Cabrera, una gran escritora y, para algunos, mejor investigadora, pero sobre todo para descubrir a una mujer increíble, la única blanca capaz de estudiar a los negros durante casi toda una vida para luego hablar de ellos como si fueran santos o dioses. Tuviste la impresión de que tu tía solo quiso mostrarse liberal y culta, luego descubriste que para ella también Lydia Cabrera era solo un bicho raro e interesante, una santera erudita, pero santera al fin. A la pregunta de cómo andaba su salud, Lydia, risueña, contestó: ¡Aquí, casi ciega, pero total, para lo hay que ver!, sin embargo, tú sí viste: te impresionaron, sobre todo, las muchas jicoteas de madera, cerámicas que parecían caminar sobre la mesa de la sala de su casa, mientras escuchabas otro comentario ingenioso, burlón o irónico de la anfitriona.

Eras muy joven y comenzabas la universidad, pero la conociste bien y no hubo semana sin verla, o en la cual no disfrutaras su voz, ríspida algunas veces, melodiosa otras. Vas a ser buena periodista, te dijo Lydia por respuesta cuando le preguntaste por qué se había ido de Cuba si no podía vivir sin ella. Comprendías: la afirmación no se debía al hecho de estar a punto de iniciar la carrera, sino por el silencio que le producían tus interrogantes.

Una tarde te regaló uno de sus libros publicados: Itinerarios del insomnio: Trinidad de Cuba. Como la protagonista y autora, esa noche no pudiste dormir atravesando el mar de recuerdos. No era otro libro de investigaciones, sino un resumen pequeño e íntimo, casi un sueño. En el prólogo descubriste la tristeza de la sinceridad y el desgarramiento de una sobreviviente gracias al mundo añorado e inmutable del pasado. El suyo era un exilio dentro de otro, una isla en el recuerdo. El resto del texto, aun lleno de humor, destilaba nostalgia, añoranza y hasta dolor. Vas a ser una buena periodista, te volvió a decir cuando se dio cuenta de lo innecesario de interrogar ni hacer comentarios sobre lo leído. Lo que se sabe, no se pregunta, le dijiste, devolviéndole su refrán africano muchas veces escuchado.

Ahora viajas entre el sueño y la realidad. En tus manos traes, como guía sentimental, el pequeño libro de Lydia, sin embargo, por tu seguridad escuchaste otros consejos y, por si acaso, lo forraste con una carátula negra donde se puede leer Madre Santa Teresa de Calcuta. Recuerdas que la investigadora fue quien primero se enteró de tu proyecto de viaje a la isla. Ya yo no puedo ir, ni tampoco quiero. Pero como tú quieres y puedes, ve en nombre de las dos, te dijo Lydia. No te voy a pedir un poco de tierra de Trinidad como hacen algunos. Eso me parece tétrico. Ve, disfruta ese viaje inolvidable, tal vez yo quizás ya no esté, pero caminaré contigo por las calles empedradas y respiraré ese aire inigualable que nunca supe si venía del mar, de las montañas o de los años de cada casa. Te cuento, dijo, y te dispusiste a escuchar una de sus narraciones o chistes con los cuales matizaba toda conversación, la anécdota todavía me da risa, te dijo, ¿has oído hablar del sabio alemán Humboldt? Bueno, pues llegó a Trinidad, subió a la loma de La Vigía y observó la villa desde todos los ángulos, pero según dicen, cuando se marchó, inmediatamente el alcalde informó a la Habana: «No me pareció tan sabio, pues lo preguntaba y anotaba todo en una libretita». Moraleja: observa y pregunta siempre. La duda es camino de la verdad y hogar de la sabiduría. Fue la primera vez que escuchaste su advertencia: «¡Abre kutú wiri dinga!», mientras te hablaba y se tocaba el oído con el dedo índice para solicitar que la escucharas bien. Propongo lleves también tus libretas. Eso te dijo, consejera y con un tono de adiós, como si uno de sus negros informantes de la isla le hubiera revelado los secretos de sus mundos y desde allá le estuvieran tirando los caracoles: fue la última oportunidad de verla. Esa misma tarde le confesaste sobre tu próximo viaje a Cuba. Unos parientes me han pedido que les desenrede la madeja del árbol genealógico, le dijiste, pues no quieren perderse la Gran Fortuna de la Herencia de los Manso Contreras. Ella sonrió por tu manera de convertir la realidad en ironía. Vas a ser una buena periodista, te volvió a decir. ¿Por qué está tan segura de esa afirmación?, le replicaste, para descubrir de una vez su pensamiento. Te lo digo, porque un buen periodista no es una piedra inmutable mientras pasa el misterio. Un buen periodista lo intuye, monta en su caballo, y no regresa hasta traerlo en su alforja o su memoria. Usted y yo, amiga mía, lo único que sabemos de Cuba es que ha sido, es, y será un gran misterio.

El tiempo de años pasó vertiginosamente entre el temor a un viaje a la isla rechazado expresamente por tu padre, no admitido por tu obediente madre y retardado por tu propia incertidumbre a lo desconocido. Matriculaste periodismo, pero luego no te interesó ese diario correr detrás de la noticia. Quizás por la influencia de Lydia también te fue ganando el mundo de la investigación. Tu padre murió, cambiaste de carrera y así, de repente, te volvió a agarrar la nostalgia del viaje y, como si fueras el protagonista de la novela Pedro Páramo, poco antes morir tu amiga Lydia le juraste que irías. No sabes si realmente se te escapó el nombre de la ciudad mítica, pero ella respondió, no te asustes, Yohana, que no es la Comala de Juan Rulfo, como si adivinara tus pensamientos, es simplemente Trinidad de Cuba. Después, al revisar las cartas y papeles de tus padres, encontraste varios sobres aún cerrados, cartas de la isla sin respuestas. Sorprendentemente, tenían direcciones en Cuba de familiares de los cuales nunca antes oíste hablar. Todo ello favoreció la decisión definitiva de hacer el viaje.

¿Qué son esas libretas tuyas gruesas y amarillentas?, le preguntaste un día a Lydia. Un lugar para apuntar lo que no se debe olvidar, te dijo ella. Quizá por eso, y por su consejo, se te ocurrió traer tres similares a la isla: una azul cielo para los mitos, leyendas y cuentos; otra verde esperanza, para el Gran Añorado Tesoro Familiar de los Manso Contreras, y la roja carmesí para los secretos, para tu misterio. Solo para ti.

Luego, después de varios años, cuando nadie lo esperaba, de repente todo pareció cambiar entre Cuba y Estados Unidos. En un secreto inmenso los presidentes de ambos países hablaron al mundo para declarar la mejoría de las relaciones entre sus naciones. La isla se puso de moda, todos añoraban visitarla. Después, un Barack Obama simpático también paseó por las calles de La Habana y hasta hizo un programa de televisión con los cómicos más famosos de la isla. Si él lo hizo, ¿por qué yo no?, te dijiste, puedes hacerlo porque eres una mujer todavía joven y hermosa a juzgar por los piropos que acompañan tu caminar, además, sabes cómo mirarlo todo y preguntar poco. Entonces matriculaste en el Seminario de Estudios Socioculturales de la Universidad de Sancti Spíritus y dijiste, ya, ahora sí, Lydia, ahora sí voy.

Del proyecto de viaje a la realización transcurrieron varios años, pero aún los jóvenes te piropean en las calles y nadie imagina que ya estás en la antesala de los cuarenta.

En esa ilusión feliz de toda mujer hermosa y capaz sueñas cuando la algarabía y la ausencia de movimiento del ómnibus te despiertan. Restriegas los ojos y ves a los pasajeros impacientes, algunos ya parados en el pasillo del vehículo. El guía, micrófono en mano, anuncia un alto en la famosa Torre de Manacas-Iznaga, antesala de Trinidad. Todos bajan y suben al mirador. Un grupo musical les da la bienvenida con un cantar raro de voces, guitarras y tambores. El ritmo nace de las manos sobre el cuero y la melodía del rasgar de las cuerdas. Ambos penetran en tus oídos como un soplo: es una tonada trinitaria, precisa el guía. Los tambores llaman, te dice Lydia al oído en voz baja, siempre llaman.

Alguien menciona el legendario pozo de veintiocho metros de profundidad, construido en 1828, al mismo tiempo de la edificación de la torre, por don Pedro Iznaga y Borrell, y sin embargo, todavía da agua a los vecinos. Pero todas las miradas están sobre la imponente torre reina del paisaje. Este monumento a la prepotencia del siglo xix fue levantado por Alejo Iznaga y Borrell, hermano de Pedro, y tiene, como ven, siete pisos y cuarenta y cinco metros de altura. Si alguien tiene problemas de presión sanguínea o cardíacos no debe subir. Uno de los pasajeros habla de similitud con la de Pisa. Sonríes: (una torre de Pisa a la cubana: sin inclinación y en medio de la inmensidad del valle), pero tú no quieres escuchar sino vivirlo y subes hasta el último de los ciento ochenta y nueve escalones, hasta la misma campana que los historiadores dicen se forjó para anunciar el comienzo y final de la jornada del esclavo, marcar la hora de la víspera, la oración y el ave maría, para tocar a rebato si la dotación de negros se sublevaba. El guía alza la voz para contar la historia, su historia, la leyenda romántica de la gran porfía de amor entre los dos hermanos pretendientes de la misma prima hermana: Monserrate Fernández de Lara y Borrell. Conoces bien los detalles, porque te gustó tanto que al indagar concluiste que la pretendida contaba entonces con apenas cinco años de edad. ¿Cómo podrían enamorarse de una niña? ¿Por fin, fue en 1848, como dice el Dr. Moreno Fraginals, o en 1828, como afirma la Dra. Alicia García Santana, o entre 1826 y 1830, como salomónicamente aseguran otros? No te preocupes por eso, así son las leyendas, surgen, arrastran a la realidad y hasta se imponen, te susurra Lydia al oído, pero dime, ¿acaso no es bella y eterna una leyenda de amor en la cual uno de los pretendientes trata de llegar al cielo y el otro baja a los confines de la tierra? Además, como recordarás, te advierto, otra vez, Trinidad es el único lugar del mundo donde una nunca llega a saber si lo contado es un mito, una leyenda, o una verdadera historia, si es que la verdad está en la historia.

Con mucho esfuerzo, el guía logra agrupar a los turistas y los hace subir al ómnibus. Ya a las puertas de la ciudad, otra parada obligatoria: estamos subiendo al mirador del Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad junto con la ciudad. Al descender, detrás del pequeño bar encuentras el inmenso horizonte verde y azul. Una baranda de madera limita la pendiente. Un potente catalejo sobre pilares sirve de ojo mágico para acercarse al infinito del valle de tierras rojas, manchones de todos los verdes y, al fondo, el azul lejano de las montañas. Aquí, dice el guía, existieron en 1827 alrededor de 57 ingenios para producir azúcar con la fuerza de trabajo de 11 697 esclavos negros. ¡Once mil seiscientos noventa y siete esclavos!, repites asombrada, mientras tu vista se pierde a lo lejos donde el cielo y las montañas se unen; un poco más cerca, ves la Torre de Manacas Iznaga construida para vigilar los millares de cabezas negras diseminadas en el valle.

Buscas en tu mochila, tomas la libreta azul cielo y anotas: ¿Torre y Amor vs Pozo y Amor? Encuentras una de las cartas familiares recibidas por tus padres aún cerradas y te preguntas, ¿qué misterios esconderán estos sobres mudos?

Continúan viaje. El cielo enrojece con el sol moribundo. Vamos entrando en la ciudad de Trinidad, dice el guía, con una voz cuyo tono solemne parece abrir caminos a un mundo desconocido.

Voy entrando a la Ciudad de tus ciudades, al lugar donde soñaste con pasar los últimos días de tu vida, le dices a Lydia, y te dices tú misma, pero, paradójicamente, no observas las edificaciones, ya es de noche y solo las luces de las casas parpadean a lo lejos, confundidas con el increíble, enorme, enjambre de cocuyos que se mueve entre los arbustos y resplandece en la oscuridad.

IV

Ngongo se tocó los dedos de ambas manos hasta faltarle solo dos para contar las salidas del sol desde su llegada a la aldea grande llamada Trinidad.

Recordó la tarde de sol rojizo cuando los hicieron avanzar encadenados unos a otros por las cinturas, la cabeza del caminante delantero unida por un tronco común de dos ramas al siguiente, todos en una larga hilera de prisioneros silenciosos azuzados por el látigo, hasta llegar a la casona de maderas gruesas con paredes y techos de paja seca donde los encerraron.

Al amanecer del primer dedo de sol le dieron una ración de galletas duras y pedacitos de carne salada dentro del agua tibia. Quería más, pero se lo negaron. Comprendió el gran error suyo al tratar de escapar en ese estado: el cuerpo entumecido, las piernas temblorosas, la barriga adolorida y quejosa llena de ruidos parecidos al llanto de un niño pequeño pero gritón y exigente. Un poco más tarde les arrojaron cubetas de agua de la cabeza a los pies.

Al amanecer del segundo dedo de sol le volvieron a dar la ración de galletas duras, esta vez con pedazos de carne más grandes sumergidos en el líquido salado y caliente. También fue más abundante el agua arrojada sobre su cuerpo hasta desprenderle la costra de suciedad y ver su piel brillante como un niño recién nacido. Después llegó el hombre de la maleta negra y le revisó los dientes, las orejas, los ojos, las nalgas y les untó a todos una pasta verde en los surcos dibujados por el grillete sobre la piel y en las llagas purulentas de algunos.