10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Es el año 1197 y en los antiguos territorios de la Marca de la Toscana, Julia Cotta recibe en su salón a la Madre Terrible, una divinidad que le pide que vaya al encuentro de su hijo que está pronto a nacer, al que los textos prohibidos llaman el Furor Nocturno. En el palacio del Letrán, la residencia del papa en Roma, el cardenal Ottaviano di Pietri duda de sueños y visiones que no parecen tener sentido, sin saber que su vida está por tomar un giro inesperado. Lo pagano y lo religioso, lo histórico y lo fantástico, conviven y se entremezclan en esta aventura cargada de peligros y desafíos que pondrán a prueba a los protagonistas justo antes de un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas de la Luz y de las Penumbras.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

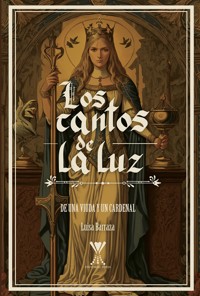

LOS CANTOS DE LA LUZDE UNA VIUDA Y UN CARDENALAutora: Luisa BarrazaInstagram: luisa_b_1981 Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Diseño de portada: Sergio Cruz Primera edición: noviembre, 2023. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2023-A_8243 ISBN: Nº 978956338683-7 eISBN: Nº 978956338684-4

A mi hermano Roberto.

Al principio de la eternidad había una señora del Todo, a la que los antiguos llamaban Ansharanna. En ella confluían los elementos, los mundos y el universo entero. Dio vida a dos gemelos que separó por el vacío, Ansharuz y Ansharot, y ella, la que lo era Todo, desapareció en ellos. Ansharuz era pureza, verdad y amor; en él reinaba la luz del universo. Ansharot era la mentira, la duda y el miedo; él urdía las tinieblas y las penumbras del universo. Sin tiempo existieron hasta que el Tenebroso atisbó el resplandor de la luz. Tan bella y pura era, que cruzó el vacío y exigió poseerla. Ansharuz le ofreció la paz; Ansharot le ofreció violencia. Entonces el Lumínico le susurró que mirara bajo sus pies. Espantado con lo que allí veía, Ansharot cayó hasta lo más recóndito y frío del cavernoso abismo. Y allí odió, y allí urdió y allí esperó, siempre escuchando los susurros de Ansharuz. Aún con la derrota de su gemelo, el Señor de la Luz vio que el Todo era pura oscuridad, era soledad primordial. Alzó entonces un espejo hacia su rostro y desplegando toda su perfección, toda su belleza y todo su amor, el Lumínico, creó nuestro mundo. Y esa primera edad, fue una edad a la que se le llamó de oro, cuando hombres y mujeres vivieron en perfecta paz e igualdad, hablando una sola lengua, adorando a Ansharuz, el del único nombre, como la única fe y la única verdad, hasta que Ansharot, trenzando las penumbras que urdía, se impulsó con fuerzas desde el vacío, rasgando el universo, atravesándolo todo hasta llegar a nuestra tierra. Su caída provocó un hoyo fétido, un forado del que supuró la injusticia, la enfermedad y la violencia. Su descenso separó a pueblos enteros, volvió a hermanos contra hermanos, hijas contra madres, bifurcó los caminos de la perfecta conciencia. Al ver su creación así envilecida, Ansharuz derramó una sola lágrima, una lágrima de plata que cayó a la tierra y que dio inicio a la eterna guerra por la luz, la guerra de las setenta mil batallas. Esta historia es una de ellas.

DE UNA VIUDA Y UN CARDENAL

Donde se relata el viaje de la viuda Cotta y de las muchas tribulaciones del cardenal Di Pietri

(Año 1197 de la Encarnación del Señor)

1 NO HAY NADIE MÁS QUE PUEDA HACERLO

En las afueras de la antigua y ya olvidada ciudad de Laurea, vivía una viuda rica y generosa que se llamaba Julia Cotta. Desde luego no usaba su verdadero nombre, porque era una inmortal y cuando se es inmortal es imposible llamarse siempre de la misma forma, así como es imposible vivir siempre en un mismo lugar con relativa tranquilidad.

Por esa razón, usando distintos nombres y viviendo en sus muchas propiedades esparcidas por toda la Marca de la Toscana, Julia Cotta lograba escabullirse justo antes de que alguien se preguntara por qué sus cabellos castaños no se veían más blancos o por qué las arrugas de su rostro no se expandían con el paso de los años.

Incontables fueron los emperadores que ascendieron al trono, muchos más los papas que murieron en la infamia, mientras Julia Cotta subía y bajaba por la Marca solo para terminar volviendo siempre a la adormilada ciudad de Laurea. Allí tenía su castillo de dos torres, conocido como el Pico de la Viuda, su propiedad favorita. Y aunque no quedan ya restos de esa magnífica construcción, bien se puede imaginar a la señora Cotta subiendo los cientos de escalones de la torre más alta, desde donde se podían contemplar los verdes, dorados y granates de las arboledas del valle Noble, mientras el sol aparecía detrás de la ciudad que coronaba la montaña, tiñendo de plata el serpenteo del río Casciano.

Ni siquiera el primer magistrado, don Scarpetta Bonsignori, poseía una construcción tan fina ni tan bien cuidada como el Pico de la Viuda, aunque era bien sabido en Laurea que ni él ni ninguno de los miembros del Consejo de Nobles Señores hubieran querido tener un castillo como ese. No solo por los inmensos gastos que se necesitaban para mantenerlo, sino también porque bastaba una sola mirada para darse cuenta que había sido construido para una dama.

En efecto, ni patio de armas tenía. La señora Cotta lo había transformado en un jardín de columnas y fuentes para terrible disgusto del maestro de obras, el señor Bruno Pazzo, al que no le gustaba que le hablaran de jardines ni esculturas, mucho menos de arquivoltas abocinadas o de vanos geminados que la dueña insistía en agregar por todas partes.

Como el señor Pazzo no se veía muy dispuesto a innovar a medio camino de su vida, Julia Cotta hizo traer a un renombrado artista aquitano, cuya visita conmocionó a toda la ciudad y, muy especialmente, al señor Pazzo.

Las únicas veces en que no hubo gritos ni bramidos ni mofas en lengua de oc fue cuando el constructor y el aquitano acordaron tirar abajo las ruinas de la villa romana sobre las que se erigía el Pico de la Viuda.

“Las ruinas se quedan”, sentenció la señora Cotta y como lo dijo con los brazos cruzados, las cejas alzadas, el tono de voz durísimo, un porte entre principesco y aguerrido, nunca se volvió a escuchar ninguna palabra sobre ese asunto. Se tornaron entonces parte indisoluble del castillo y se buscaron formas de honrarlas con las recias piedras del señor Pazzo y con los finos junquillos del maestro aquitano, por lo que en esa época, antes del comienzo de esta historia, el Pico de la Viuda alcanzó su esplendor, llegando a ser el orgullo de la señora Cotta y de todos los laureanos.

Una tarde cálida y soporífera después de las celebraciones de san Juan toda la ciudad parecía aún más adormecida. Después de la misa, sobre larguísimos caballetes y bancas, se había dispuesto un magnífico banquete público financiado por todo el Consejo.

A esa hora, justo después de la sexta, muchos dormitaban en las esquinas menos soleadas, mientras otros filosofaban, ayudados por el calor y el vino dulce que hacía fermentar todo el ingenio laureano, que permanecía más bien oculto el resto de las estaciones.

Julia también dormitaba, recostada en un mullido lecho de día, cerca del ventanal que daba al Casciano, arrebujada en sus túnicas de lino blanco y sedas doradas. Habían sido semanas extenuantes. Organizó todas las celebraciones, haciendo de mediadora entre los Bonsignori y sus rivales ancestrales, los Ghisi, apaciguando la ira del maestro Pazzo cuando se le pedía cambiar una escultura de un santo que parecía tener cara de rata, controlando los nervios del padre Omodeo, sin dejar de lado la gestión de sus propiedades y beneficencias que le ocupaban el resto de la jornada. En verdad merecía unas breves horas de descanso.

Como era la costumbre en ese día, les había dado la tarde libre a sus únicos sirvientes, los gemelos Lorenzo y Leonardo, y en el Pico de la Viuda solo se podía escuchar el cosquilleo de las hojas y el canto de los gorriones que danzaban en la balaustrada.

Se estaba quedando dormida cuando de pronto sintió que alguien susurraba su nombre. De muy mala gana abrió los ojos y miró alrededor. Como no vio a nadie, volvió a acomodarse en el lecho.

—Julia —repitió la voz de una mujer en su oído.

Esta vez se sentó y se restregó bien los ojos. Se masajeó la cara dándose unos golpecitos en las mejillas, como si eso pudiera despertarla (aunque era, más bien, uno de sus hábitos de infancia). Con los dedos se peinó el cabello y giró la cabeza. Por el rabillo del ojo vio que algo se movía en su salón.

Puso los pies descalzos en los mosaicos tibios y se calzó las sandalias forradas en seda. Despacio, observó los tapices, las estatuas de mármol, la chimenea que silbaba, los candelabros en las vigas del techo que se mecían lentos por la brisa, pero no pudo ver nada.

—Julia.

Se volvió, sobresaltada. El corazón se le aceleró lo suficiente como para terminar de despertarse y quedar alerta. Cuando enderezó la cabeza vio a aquello que la llamaba por su nombre, lo que se atrevía a interrumpir la embriaguez de esa tarde tan lenta de san Juan. Era un tigre.

Pero no era de esos tigres que Julia había visto en las grandes ferias o en los mercados; este era un tigre que casi ocupaba todo el espacio que había al medio del salón, entre la mesa y las estatuas de sus ancestros. Su pelaje era dorado y sus rayas parecían pintadas con ónix. Tenía el pecho blanco e inmaculado y los ojos brillantes y del color del rubí. Estaba recostado sobre sus cuatro patas y miraba a Julia con la cabeza erguida, en una postura regia.

Julia se puso en pie. Sin quitarle la vista de encima, el tigre se sentó sobre sus patas traseras.

—¿Sabes quién soy? —preguntó una mujer hablándole calma al oído, como si estuviera a su lado.

Julia tragó saliva. Recordó que Audata de Atenas le decía “madre”, pero nunca le reveló su verdadero nombre, tal vez porque no lo sabía. Julia sí lo sabía. Entonces hizo una inclinada reverencia y le dijo, con la voz un poco trémula:

—Salve, diosa del tiempo y de la muerte. Salve, Madre Terrible.

El tigre alzó la cabeza y abrió las fauces, mostrando unos afilados colmillos.

—Mi hijo nacerá —le dijo— y de todos los que siguen caminando por la tierra, solo tú has visto lo que mis hijos pueden hacer. Solo tú has sobrevivido al Furor Nocturno.

Julia inhaló profundo. Mientras dejaba salir el aire, recordó cuando los Hermanos del Fuego enfrentaron a Audata. En los ojos de los altos y fornidos guerreros que no se acobardaron ante romanos, ni cuados, ni lombardos, por primera y única vez, Julia vio el miedo.

—Debes estar con él —prosiguió la diosa—. Debes acompañarlo y no dejar que desespere como ocurrió con Audata.

El gran tigre agachó su cabeza. Julia creyó que escondía unas lágrimas.

—Me honras en demasía con tu presencia —le dijo—, pero no veo cómo podría controlar semejante Furor.

El tigre se levantó y se le acercó despacio. Julia alzó la vista para mirarlo, tratando de quedarse quieta.

Cuando llegó a su lado, Julia sintió sobre la cabeza el hálito caliente, que olía a orquídeas y jazmín, tan intenso que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. El tigre le resopló despacio sobre el cabello, como una caricia, y la miró directamente a los ojos. Entonces Julia vio un puente de piedra desconocido en su Marca y en la península, un gran puente con leones blancos que reposaban en los extremos. Llovía a cántaros sobre ese puente, pero la lluvia no era de agua. Era de sangre fresca.

—Julia, heredera de la que reina la luna —dijo la diosa con una voz tan suave y dulce que le pareció una súplica—, no hay nadie más que pueda hacerlo.

Con el corazón acelerado, Julia se llevó las manos al rostro y le dio la espalda al gran tigre de ojos rubí. Se volvió hacia el ventanal abierto y por un momento solo se escuchó el arrullo del río. “No, otro viaje, no”, pensó. La muerte de Erarda y todo lo que ocurrió después en la Agrotera la habían dejado demasiado cansada como para hacer otro viaje. Reunía el coraje para rechazar a la diosa, cuando vio a un gorrión que picoteaba la balaustrada. Movía las alas y sacudía la cabeza feliz e ignorante de que, a tan solo a pasos de él, había un enorme tigre que podría acabar con su vida en menos de un parpadeo. A sus espaldas, Julia sintió a la diosa acercándose a paso lento. En ese momento el gorrión alzó el vuelo, perdiéndose en las copas de la arboleda. Fue entonces cuando Julia se resignó a emprender ese viaje. No lo haría por la Madre Terrible, no, sino por el hombre que pronto sería el Tercero, el más temible de los inmortales y que ahora vivía sin sospechar lo que debía enfrentar.

—Lo haré —dijo, volviéndose a la diosa—. Partiré al alba.

El tigre hizo un movimiento de la cabeza. Se le acercó y le prodigó un lengüetazo caliente y áspero por toda la mejilla derecha hasta la sien. Enseguida dobló las patas traseras y de un gran salto se lanzó por el ventanal que daba al Casciano.

Julia corrió tras él. Se apoyó sobre el balcón, pero no pudo ver nada: así como había llegado, la oscura y temible diosa, la creadora y la destructora, había simplemente desparecido.

Con la manga de su exquisita túnica se limpió las babas del tigre de la mejilla y caminó hacia la sala de baño, porque ¿quién sabría cuándo sería la próxima vez que pudiera darse un largo y lujoso baño?

La mañana estaba tan fresca y tranquila que Julia se creyó de paseo con su bastón de haya, alto y bien pulido, su morral a la espalda no muy cargado, su túnica corta de lino púrpura y sus botas cómodas, recién ensueladas. Se detuvo varias veces al borde del camino para observar una planta o una flor que no conocía, hasta que escuchaba los gritos incomprensibles y bárbaros en el duro idioma de los sajones que la hacían retomar el paso, como si fueran los latigazos de un amo invisible.

La noche anterior había soñado con imágenes sin sentido, casi sin forma y, que luego, en la vigilia entendió que eran desfiladeros y cañadas, ventiscas y lagos gélidos, un viaje en barco que le hizo respingar su nariz porque no existía nadie que odiara más el mar que ella. Y entre todas esas imágenes escuchó los gritos en inglés que la obligaron a irse a oscuras y sin hacer ruidos para no despertar a los gemelos.

En la mesa del salón les dejó una carta en la que les decía:

Mis queridos, debo partir por una urgencia que es demasiado larga y compleja de explicar. No sé por cuánto tiempo estaré lejos. Si todo sale bien, volveré antes de las lluvias del próximo otoño. Pero, si las cosas no se resolvieran como espero, puede que no vuelva por mucho tiempo. No sientan pena. Estaré bien. Y ustedes ya saben qué hacer. Si por cualquier razón se sintieran en peligro, empaquen lo de valor y vayan a mi antigua propiedad en el Bosco Sacro, que está bien resguardada. Llévenle esta carta al padre Donato y recuérdenle de nuestra amistad y generosidad.

Que la Virgen los cuide,

Julia Cotta.

Y se fue. Porque cuando se trataba de estos viajes de inmortales, así de simple era irse de un lugar; se dejaba una carta, se salía por una puerta que luego se cerraba. Pero volver a verla… volver a abrirla… Julia sacudió la cabeza, tratando de no pensar en el regreso.

Siguió andando por los caminos aledaños, mucho más rápidos que los principales, aunque más peligrosos, porque allí merodeaban los salteadores y los soldados del condotiero Baldassare da Landriano, el infame Toro de la Marca. Dudó un momento en continuar por allí; no quería encontrarse con salteadores ni mucho menos con los soldados del Toro, que tenían tanto poder en la Marca, que eran peores que un simple salteador.

Julia se decidió a seguir caminando por esos senderos ocultos; el tiempo apremiaba y aún debía cruzar incontables ducados, marcas y condados antes de llegar a la isla de Britania.

—¡Inglaterra! ¡La isla de Inglaterra! —se corrigió en voz alta.

Así que se dio aliento para continuar por el camino de tierra seca, salpicado por pedazos de piedra de ese noble pasado romano, con inscripciones que ahora ya no podían leerse y que habían dejado de tener sentido.

Se trazó el siguiente periplo: seguiría hacia el norte de la Marca, hasta el convento de Nuestra Señora de la Gruta que, caminando a paso firme, no quedaba más lejos que unos diez días. Allí visitaría a la abadesa Pía, la mujer más brillante que conocía, la única en la que confiaba y la que podía aclararle algunas dudas, como dónde se podía encontrar el puente de leones blancos en toda la isla de Britania. Ella también le diría cómo y por dónde seguir, porque Julia no lo tenía del todo claro.

Se escuchaban las campanas de la hora tercia y el calor ya le empapaba el cuello. Del costado de su morral, Julia descolgó su odre, gordísimo de agua, bebió un poco y luego se mojó la nuca bajo el cabello, que llevaba sujeto en un rodete con una horquilla de madera.

—¡Alto ahí! —gritó una voz infantil a sus espaldas.

Julia se dio vuelta. Era un niño de pelo negro, tieso y corto, de cara cubierta con un pedazo de tela basta y muy sucia. Vestía una túnica café sin mangas, unos zapatos desgastados y nada más, ni siquiera llevaba calzas que le cubrieran los meros hilos que tenía por piernas.

—¡Dame tu comida y todo tu dinero! —le apuntó con un espadín herrumbroso, de hoja mellada.

Era evidente que no estaba acostumbrado a asaltar a nadie en los caminos; la hoja le temblaba en la mano. Julia lo observó sin decirle nada y se limitó a colgar el odre de vuelta en su morral.

El chiquillo se le abalanzó con el espadín al aire, blandiéndolo a diestra y siniestra, con movimientos torpes y gemidos cómicos. Julia dio un paso al lado y le hizo una zancadilla. Tan débil estaba, que se cayó de inmediato soltando el espadín que Julia cogió del puño.

Como el niño se sacudía como una tortuga dada vuelta, Julia le puso el pie en el pecho para inmovilizarlo.

—Esto es muy peligroso —le dijo, mirando la hoja.

—¡Sé usarlo! —le gritó, tratando de levantarse.

—Sí, estoy segura de que así es —le dijo con una media sonrisa—. Pero no lo decía por eso. Si llegas a clavártelo, enfermarás y morirás —lo lanzó al otro lado del camino, entre las zarzaparrillas.

El niño estaba tan delgado y débil que dejó de luchar. Se quedó de espaldas gimiendo y tosiendo. Julia le tendió una mano y lo ayudó a levantarse. Creyó que aún no debía cumplir los diez años. Sus facciones eran delicadas y el sol del verano le había curtido la piel morena. El pobre jadeaba y estaba exhausto por habérselas dado de espadachín con el estómago vacío.

Julia sacó de su morral un pedazo de pan y queso. ¡Qué mirada le prodigó cuando vio la comida! Tuvo que ayudarlo con la tela que le cubría el rostro para que no se ahogara.

—Con cuidado —rio enternecida.

El niño obedeció y se limpió las migas de la boca. Empezó a comer más pausado.

—¿Cómo te llamas?

—Pedro —la voz del niño era muy dulce. Y es que no era un niño. Era una niña.

—Petra, más bien —concluyó Julia. La niña se encogió de hombros. No dejaba de mirar el pan y el queso—. ¿Y tus padres?

—Murieron en el último invierno.

—¿No tienes a nadie? —le preguntó Julia.

—Solo a mi tía, la hermana de mi madre, pero es malvada y me golpea.

Julia arrugó los labios. Supo que la niña mentía, pero decidió no decir nada.

—Este camino es demasiado peligroso para una niña o un niño —le dijo, pasándole el odre con agua.

—Me las arreglo —respondió la niña.

Julia suspiró. Abrió su morral y del fondo sacó tres monedas de oro. Con la palma extendida se las ofreció, confiando en que la niña fuera tan despierta como se lo decían sus grandes ojos.

—Escóndelas en tu zapato bueno —le dijo con una sonrisa.

Con la boca abierta, la niña obedeció. Julia se levantó, le revolvió el cabello sucio y siguió caminando hacia el norte. La niña se quedó mirándola mientras se alejaba y, por alguna razón que no entendió entonces, decidió seguirla.

—¡Espera! ¡Espera! ¿Adónde vas? —gritó, corriendo para alcanzarla.

—A Britania —le respondió Julia sin detenerse.

—¿Dónde queda eso?

—Es una isla en el norte.

—¡Necia! ¡No hay islas en el norte! —se rio la niña—. Al norte está la Roca Pretoria y, después, el imperio.

—Tienes toda la razón. Pero yo voy más allá del imperio.

La niña se quedó muy quieta mirando al cielo por entre las puntiagudas copas de los álamos. Trató de imaginar qué había más allá del imperio. ¿Monstruos? ¿Leones? ¿Dragones de muchas caras que custodiaban incalculables tesoros? Se imaginó un mundo lleno de bestias, demonios, ángeles y animales, como esas fachadas de las grandes iglesias que ella había contemplado muchas veces, boquiabierta. Esa isla de Britania se le hizo un mundo peligroso, pero mucho más fabuloso que la Marca. Quiso saber más, pero Julia ya la había adelantado de nuevo. Volvió a apurar el paso para alcanzarla.

—¿Qué harás en esa isla?

—Debo ir a buscar a alguien.

—¿A quién?

—¿La verdad? No lo sé —Julia se echó a reír.

La niña la miró con el ceño fruncido. No concebía que alguien hiciera un viaje a una isla con dragones de dos cabezas para ir a buscar a quien no se conocía.

—¿Y por qué vas entonces?

—Porque alguien me lo pidió y ella… —Julia no supo siquiera cómo empezar a contarle de la Madre Terrible—. Ella es especial.

—¿Es tu amiga?

—Su hija lo era —respondió insegura. No sabía en realidad qué había sido Audata de Atenas para ella.

—¿Puedo ir contigo?

—Si gustas —le sonrió Julia—. Pero te advierto que es un viaje muy largo y tu tía te extrañará. Ya te debe extrañar mucho.

—Te dije que me golpea —refunfuñó.

—Sé que me mentiste.

La niña se detuvo y la miró hacia arriba. Su expresión era muy seria y adulta, como queriendo decirle a esa desconocida que qué sabía ella.

—¿No es verdad, Petra? —Julia dejó de caminar y se volvió a mirarla. Se encontró con una pequeña adulta, con los brazos cruzados y la cara sucia. Tuvo que contener la risa.

—No me llamo así. Me llamo Lucrecia —dijo con orgullo.

—Bueno, Lucrecia, sé que has mentido sobre tu tía, porque en mi larguísima vida he conocido muchos mentirosos que desvían la mirada para que uno no sepa la verdad. Tal como tú lo has hecho cuando has hablado de tu tía.

La niña tensó los músculos de su rostro y respiró con fuerzas, pero no pudo sostener esa pose tan huraña por mucho tiempo. Volvió a ser, de repente, la niña que era. Hizo un mohín y bajó la vista a los guiñapos que cubrían sus pies.

—¿Ves? —le dijo Julia, pero como Lucrecia estaba a punto de echarse a llorar, le preguntó con voz más suave—: ¿Dónde vive tu tía?

—En las afueras de Castillo Viejo —respondió—, pero no quiero volver ahí.

Julia hizo una mueca tan infantil como la de Lucrecia. Ella tampoco quería volver. No era que se desviara tanto de su camino, sino que simplemente no le gustaba su propiedad en Castillo Viejo. No le gustaban los sirvientes descarados que la cuidaban. Menos le gustaba la ciudad y el obispo y la familia que la gobernaban. “Pero sería solo una noche”, se dijo. Una noche antes de seguir con su viaje al Tercero.

Suspiró. Alguien tenía que ser una adulta.

—Hagamos un trato. Acompáñame hasta Castillo Viejo. Una vez allí, frente a la casa de tu tía, podrás decidir si vas conmigo a la isla del norte o si quieres quedarte con ella. ¿Qué dices? ¿Tenemos un acuerdo?

Julia le estiró la mano. A la niña le gustó ese acuerdo porque dependía solo de ella. Ya estaba más recompuesta por la comida y estrechó la mano de Julia, zarandeándosela con fuerzas.

—¡Tenemos un acuerdo!

Caminaron hasta que el sol se hizo tan fuerte que ya no se podía seguir en el descampado, así que se desviaron por un sendero sinuoso e irregular, que se perdía entre las arboledas, donde estaba más fresco.

Julia conocía la Marca como todos y cada uno de los lunares de su cuerpo, pero ese camino no lo reconoció; al menos no de inmediato. Aguzó el oído y miró a su alrededor, muy atenta, mientras la niña le hablaba de Castillo Viejo, de la muerte de sus padres y de su sueño de conocer Roma, el lugar hacia donde iba cuando se encontraron.

Julia no la escuchaba. Ya los sentía cerca, mirándolas entre los árboles. Se comunicaban entre ellos, fingiendo ululatos graves y sincrónicos de pájaros que no eran lugareños, mientras los pájaros que sí vivían en la arboleda, estaban demasiado quietos.

Julia se detuvo y paseó la mirada por los sauces lánguidos, los ruscos doblados y los espinudos cardos. Cuando escuchó muy cerca el crujido de las hojas, tomó del cuello a la niña y la arrimó a su lado. Lucrecia lanzó un gemido agudo que dejó a todo el bosque en el más absoluto silencio. Enseguida los escuchó y entendió qué pasaba.

—¡Debemos correr! —gritó tironeándole la manga.

—Ya es muy tarde —replicó Julia, con el rostro tenso.

Entonces salieron de los árboles caminando, sonrientes y con un aire triunfante. Eran cerca de diez hombres harapientos y algo enclenques, pero muy bien armados.

Entre dientes Julia se maldijo; debió haber sido más sabia, debió haber tenido más cuidado de no meterse con la niña en esas vías romanas abandonadas. Por allí ya ni siquiera pasaban los soldados del Toro. Ahora era el dominio de los Hombres del Camino, una temible banda de ladrones y asesinos de la Marca que se escondían en las arboledas y que esperaban a peregrinos incautos y carrozas de clérigos que no querían ser vistos.

Con un largo y profundo respiro, Julia aquietó la mente y los pálpitos de su corazón.

—¡Buen día! —les gritó un hombre alto, delgado y moreno, de cabellos largos y sebosos—. ¿Qué hace una dama tan bella como usted por nuestro camino y sin escolta?

—Mi hijo y yo viajamos a Castillo Viejo —le respondió Julia, sonriendo con naturalidad mientras estrangulaba con las manos el bastón—. ¿Nos dejaría pasar?

Los hombres se echaron a reír con mucha soltura mientras se le acercaban a paso lento.

—Por supuesto, bella dama —dijo el de cabellos largos, mostrando la sonrisa desdentada—. A cambio, tomaremos su dinero.

Por un momento, Julia estuvo de verdad tentada a entregarle todo el dinero que llevaba. ¿Qué era un saco de oro y una bandolera con plata a cambio de la vida de la niña? Absolutamente nada. Pero hubo algo que la contrarió, algo que se le metió en la piel y que le produjo escozor. No supo si fue la forma en que el hombre le hablaba, como si fuera superior a ella, o cómo todos esos esperpentos bestiales la miraban, de la cabeza a los pies, como imaginándose con ella, dentro de ella, invocando ese derecho ancestral tan violento que creían tener los hombres sobre las mujeres.

Julia les prodigó una sonrisa amplia y tranquila. Y, alzando la cabeza, les dijo con una voz que no dejó de ser altanera:

—No tengo. Y, aunque lo tuviera, no se lo daría.

Los Hombres del Camino se miraron confundidos. Lanzaron una rápida mirada a su líder, el de cabellos largos. Él se pasó la lengua por los pocos dientes que le quedaban y la hizo chistar. Volvió a sonreír.

—En ese caso, mi dama, lo que hay entre sus piernas será suficiente —dijo sobándose el miembro.

Los hombres se rieron y lanzaron chiflidos lascivos. Lucrecia se aferró tan fuerte a la cintura de Julia que le enterró las uñas en la piel.

—No, eso tampoco lo tendrá —respondió Julia sin dejar de sonreír—. Pero sí le daré una oportunidad para que vuelva a casa con vida. ¿Qué le parece?

Esta vez los hombres se desternillaron de la risa. Julia también rio con ellos, porque en verdad sus risas eran demasiado hilarantes y contagiosas. La única que no reía y que temblaba como una hoja en otoño era la pequeña Lucrecia que escondía su carita en las costillas de Julia.

—¿Usted me dará una oportunidad a mí? —se burló el hombre de cabellos largos, con el rostro rojo y sudoroso.

Julia cerró los párpados, solo por un momento, inspirando hondo. Enseguida, miró a Lucrecia. La niña vio que sus ojos ya no eran del color del suave ámbar, eran tan negros y opacos como la obsidiana. El rostro, que antes le había parecido tan maternal y cálido, ahora era tenso y oscuro.

—Cúbrete los ojos —le ordenó Julia con una voz gravísima y profunda que retumbó en los oídos de la niña.

Lucrecia se tapó la cara con las manos.

En su mente, Julia sobrevoló por el pedregoso y estrecho sendero de la montaña del Ístena del Círculo; en su piel sintió el viento frío que se colaba por las troneras y los pasillos del templete abovedado de piedra lisa y gris, el lugar demasiado silencioso al que llamaban el templete de Marzana, donde el aprendizaje de las artes del Círculo terminaba en locura o en la quietud necesaria para dominarlas.

En ese silencio pétreo que cayó de repente sobre la arboleda, Julia escuchó el palpitar de los corazones de los Hombres del Camino. Los sentía como si fueran los suyos, como si pudiera tocarlos con la punta de los dedos. En su sangre sintió la sangre de ellos, en el calor de sus músculos sintió el de ellos, en su pecho sintió el subir y bajar de su respiración.

Los Hombres del Camino, indiferentes al silencio, al viento que revolvía sus cabellos y a la oscuridad que se iba arremolinando sobre las arboledas, se les fueron acercando lento, burlándose, riéndose, relamiéndose los labios, saboreando lo que iban a hacer.

Lucrecia empezó a temblar con violencia. Sintió el olor a sobaco, a suciedad y a tierra que se le acercaba cada vez más. Escuchó el chasquido de las lenguas. Los murmullos obscenos. Los resoplidos entre dientes. Tuvo muchísimo miedo, pero por alguna razón confió en la mujer sin nombre que había conocido en el camino.

Julia golpeó tres veces su bastón contra la tierra y el corazón de Lucrecia palpitó con fuerza. Se apretó los ojos, como si haciéndolo pudiera irse de allí; como si pudiera volar sobre las copas de los álamos y de las hayas, lejos de ese camino y de esa arboleda. La niña se vio en su casa, al lado de su tía, donde nadie podría tocarla, donde cosas como las que iban a pasar, no pasarían jamás.

Y que no pasaron, porque nadie la tocó ni le hizo daño.

Y en lugar de sentir tirones y golpes, lo único que sintió fue el frío del viento que le erizaba los vellos de las piernas; en lugar de hálitos y jadeos, solo escuchó quejidos.

La niña entreabrió un poco los dedos. Vio a los Hombres del Camino con los rostros desencajados y desfigurados, tomándose el brazo, agarrándose el pecho, rojos y sin aire. Algunos vomitaban, otros se sacudían en la tierra.

Con el corazón en la garganta y la respiración desbocada, Lucrecia se atrevió a destaparse los ojos. Vio que Julia tenía los músculos de la cara tensos y no hacía nada más que mirarlos. ¡Eso era lo único que hacía! Los miraba, estrangulando con fuerzas su bastón.

—¡Maldita canidia! —alcanzó a decir el hombre de cabellos largos, mientras caía de rodillas, agarrándose el pecho con la mano. Tenía la cara del color de la grana y sudaba. Cuando se desplomó, una mancha de orina se esparció por su entrepierna.

Julia relajó sus músculos y se desvaneció en la tierra, jadeando, sudando, tosiendo como si hubiera corrido millas. Solo entonces las nubes negras se alejaron y los picogordos y mirlos volvieron a trinar en la floresta.

—¿Estás bien? —le preguntó a Lucrecia cuando pudo retomar el aliento.

La niña asintió con la boca abierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a los brazos de Julia. ¡Era una de ellas! ¡Una de las verdaderas mujeres de Artemisa! Lucrecia las conocía bien. Era una de esas mujeres, como lo fue su abuela, como lo había sido su madre y como lo era su tía; mujeres que venían de la Agrotera.

No hubo tiempo para ninguna pregunta. Desde el norte se escuchaban galopes y el tintineo de las armas de acero.

Ayudándose de Lucrecia, Julia se puso de pie y se escondieron en una zanja, entre los arrayanes y las matas de helechos.

—¡Es el Toro! —susurró Lucrecia.

—Shh —la hizo callar Julia sin despegar la vista del camino.

Desde su escondite pudieron apreciar los caballos lustrosos, las monturas de cuero, las túnicas blancas y los gabanes rojos sobre las resplandecientes cotas de malla de los soldados, cuyas rodelas llevaban el oso y las tres anémonas, el emblema de los Mansi, una rica y poderosa familia del norte de la Marca.

Un soldado joven y delgado se desmontó y revisó los cuerpos.

—¡Son Hombres del Camino, cardenal! —gritó.

Un hombre de edad mediana bajó de su caballo. Vestía un gabán de color musgo sobre una túnica corta y negra que le llegaba a las rodillas; sus calzas también eran negras y sus botas parecían nuevas. Era más alto que los soldados; su espalda era ancha, y solo una pequeña tonsura en su cabellera negra indicaba que no era un guerrero.

Cuando lo vio, Julia ahogó una exclamación llevándose la mano a los labios. Él no era de la familia Mansi; ese hombre ya no tenía familia. Y tampoco tenía tierras ni riquezas, se las habían arrebatado todas como sentencia. Ese hombre, cuya aparición era tan prodigiosa, era un viudo del tiempo, tal como ella, y su nombre era Ottaviano di Pietri.

—No tienen señales de violencia —dijo el cardenal, moviendo los cuerpos con el pie. Hizo la señal de la cruz y murmuró con la cabeza dirigida al cielo.

—¿No será…? —empezó a decir el joven soldado.

—¿Qué?

—En estas partes hay muchas de ellas… Muchas canidias que vienen de la Agrotera…

El cardenal soltó una carcajada. Su sonrisa era ancha, colmada de dientes, que se veían muy blancos contra su piel bronceada por el sol de un camino que se podía adivinar demasiado largo.

—Por favor, hijo, si existen mujeres que pueden hacerle esto a los Hombres del Camino, alistémoslas en los ejércitos papales. —Los soldados que aún estaban en sus caballos se echaron a reír. El cardenal siguió hablando con serenidad—: No, no… en estos bosques hay muchas plantas y hongos venenosos. Eso es todo.

—Pero si ellos son de aquí, ¿no deberían conocerlos bien? —preguntó otro soldado, uno que Julia no alcanzó a ver y que habló con cierta suspicacia.

El cardenal se llevó la mano a la mandíbula. Después de una breve pausa, se encogió de hombros y lanzó un pesado suspiro.

—Las formas de obrar de Cristo son tan misteriosas… —Algunos soldados rieron bajito. El cardenal meneó la cabeza—. Cualquiera que sea la razón, esto no ha sido la acción de ninguna mujer ni de ningún hombre, y menos de esas pobres almas de la Agrotera que, además, queda tan lejos de aquí. —Paseó la mirada por todos los soldados—: Está claro, ¿verdad?

—¡Sí, cardenal Di Pietri! —gritaron, como cuadrándose ante un general.

—Excelente. Dejemos estos cuerpos en el borde del camino para que podamos seguir con el nuestro.

Mientras el cardenal volvía a montar su caballo, Lucrecia ahogó un estornudo, haciendo crujir las hojas más secas. Con alarma, Julia miró hacia los soldados, pero no parecieron escuchar nada. El cardenal, en cambio, sí pareció oírla. Julia lo vio sobre la montura de su caballo, mirando con los ojos entornados hacia donde estaban. Lo vio santiguarse, sin desviar la vista de su escondite, como si supiera que allí había algo que no era, necesariamente, cristiano.

Pero el cardenal no tuvo tiempo más que para mirar con sospecha; pronto los soldados de su guardia volvieron a montar y uno de ellos, con un gruñido sin palabras, ya había dado la orden para que la caravana retomara el paso, que pronto se convirtió en un pesado galope que cubrió todo con una espesa polvareda.

—Vamos —le dijo Julia a la niña cuando ya no se veía nada—. Salgamos de aquí antes de que lleguen a buscar los cuerpos.

Esa tarde, Julia y Lucrecia acamparon en un claro, cerca de una torre vigía antigua al medio de la arboleda que ahora la rodeaba, envolviéndola toda en enredaderas, como si la naturaleza hubiera vencido en una batalla que alguien había librado inútilmente en contra de ella. La noche ya se asentaba entre los árboles; los búhos y lechuzas cantaban junto a los grillos y cigarras en un coro armónico y continuo.

Desde el encuentro con los Hombres del Camino, Lucrecia no había dicho una palabra. No se veía cabizbaja ni triste, pero sí demasiado pensativa para ser una chiquilla.

Julia trazó un amplio círculo con su bastón alrededor de un pedazo de grama verde y mullida. “Si no salimos de este círculo, no nos pasará nada”, le dijo. La niña asintió y se desplomó al medio, sobre las briznas del pasto y una gruesa alfombra de hojas secas.

Hacía mucho tiempo que la finísima señora Cotta no estaba en el descampado ni había dormido sobre la tierra y la grama, mirando el firmamento estrellado, sintiendo el frío en los pies y en la cara, atenta a cualquiera que usara la noche para fechorías, fueran hombres o bestias. Pero ella no era una mujer como las demás. Y si bien seguía siendo una mujer de linaje noble —tal vez, el más noble—, no era una mujer frágil. Al menos, no ahora.

Seis siglos fueron los que estuvo en el Círculo de las Cuatro Tribus en los que había logrado dominar todas las artes de las Hermanas de la Tierra, de los Hermanos del Aire, de los Hermanos del Agua y las de los Hermanos del Fuego. Mientras afuera del Círculo caían los imperios y las guerras se recrudecían, adentro, en ese lugar escondido en la vieja Panonia al que la llevó su madre divina después de liberarla de su mortalidad, el tiempo se detuvo y Julia aprendió el control de los cuatro elementos, las artes medicinales, las ilusiones de los sentidos, incluso las artes guerreras de los Hermanos del Fuego. ¡Cómo la hacían rezongar las artes del Fuego! Mucho antes del alba la despertaban con una brusquedad tan propia de los de su tribu, obligándola a bañarse con agua helada, a atiborrarse de panceta, huevos y gruesas hogazas de pan embadurnadas con grasosa y bárbara mantequilla, antes de iniciar atemorizantes expediciones por el bosque del Alconos y peligrosas escaladas por las montañas gemelas del Tüzaya y del Tüzapa.

Sin embargo, fue con ellos con quienes Julia Cotta aprendió cosas como las que ahora estaba haciendo: excavar un pequeño hoyo en la tierra para dejar las ramas y los palos secos, usar ciertas piedras sobre hongos yesqueros y finalmente encender una fogata.

Se quedaron sentadas al lado del fuego, cuando ya empezaba a refrescar. Julia se puso encima de los hombros la capa de cuero que llevaba enrollada en su morral, una capa café forrada en piel de oveja que siempre pensó que era de lo más fea, pero que llevó de todas formas pensando que en un viaje como ese no tenía cabida el lujo ni la frivolidad. “Qué gran acierto traerla”, se decía mientras acariciaba la suave y cálida piel.

Lucrecia se abrazaba a sus piernas delgadas y desnudas, mirando cómo las llamas consumían las ramas. Julia le había ofrecido la capa, pero la niña la rechazó. Dijo que ya estaba acostumbrada al frío de la noche. Y como se lo dijo tan determinada, Julia no insistió, a pesar de que veía cómo se le erizaba la piel de los brazos.

Julia sacó más pan y queso de su morral, además de unos duraznos silvestres que Lucrecia había ido recogiendo por el camino. Comieron, dando mordiscos pequeños y pausados.

—¿Estás bien? —le preguntó Julia cuando vio que la niña seguía quieta y pensativa.

Lucrecia levantó sus grandes ojos cafés donde bailaba el reflejo de las llamas. El jugo del durazno le chorreaba por la barbilla. La niña asintió, haciendo un ruidito.

—Lo que viste… —empezó a decirle Julia, sacudiéndose las migas de pan de los dedos—. Lamento que lo hayas presenciado. —La niña ladeó la cabeza, mirándola con curiosidad—. Quiero que sepas que ellos no me dejaron más opción. Eran ellos o nosotras.

La niña le sonrió. Fue una sonrisa amplia que la hizo cerrar por un momento los ojos. Lucrecia tiró el carozo del durazno al fuego y se limpió las manos en el pasto.

—Yo conozco a mujeres como tú —dijo, frotándose muy fuerte los brazos—. Mi abuela era de la Agrotera.

Julia bajó la mirada y cogió una larga rama que estaba a sus pies.

—¿Cómo se llamaba? —le preguntó Julia, haciendo símbolos invisibles entre las briznas de la grama.

—Lucrecia —sonrió la niña, irguiendo la espalda—. ¿La conociste? Fue pupila de Galla—. Julia se pasó los dedos por los labios y negó con la cabeza—. Pero ella nunca hizo lo que tú hiciste. Ella sabía de hierbas y sanaba a la gente. Y se lo enseñó a mi tía y a mi mamá. —Cuando Lucrecia mencionó a su mamá, cambió tanto el tono de voz que Julia pensó que era un susurro.

—Yo también extraño a mi madre —le sonrió Julia con cierta nostalgia.

Lucrecia la miró con la boca abierta. Las lágrimas le dibujaban dos grandes surcos por la cara sucia.

—¿Murió?

—Hace muchos años.

—¿Todavía la extrañas?

Julia asintió con la cabeza. “Todos los días”, quiso decirle, “todos los benditos días”.

—Entonces, tú también eres huérfana —dijo la niña, limpiándose las lágrimas—. Tú tampoco tienes a nadie.

—Pero tú tienes a tu tía. ¿Por qué no quieres volver con ella? —La niña se encogió de hombros con un movimiento brusco y rápido. Julia le prodigó una sonrisa burlona—. ¿No será porque es una selvática? ¿Tienes miedo de convertirte en una fea y temible canidia? —bromeó haciendo muecas con el rostro para afearse.

El semblante de Lucrecia se endureció. Abrió los ojos y la barbilla le empezó a temblar.

—¡Cállate! —le gritó y se puso a sollozar sobre las hojas, tapándose la cara con los brazos, hasta que se quedó dormida.

Cuando Julia la escuchó roncar, se sacó la capa y la arropó, acariciándole suavemente la espalda.

Y aunque desacostumbraba a revivir el pasado —actitud de lo más aconsejable para un inmortal—, se vio frente a la ancha puerta cuadrada y a los ventanales y balcones de la villa de Larissa, la casa fuerte que dominaba la Agrotera. Sintió el perfume de los infinitos campos de lavandas y limoneros. Escuchó las risas de las pupilas más jóvenes y el bullicio de los niños que subían y bajaban por las escalas de madera.

Fue en el año 1000, cuando Julia se encontró con la frondosa y escondida Agrotera en lo más profundo del valle Senés. Su caballo se había torcido una pata y no pudo seguir cabalgándolo. Sola, en medio de un bosque espeso, las vio caminando hacia ella. La llevaron a una aldea de pajas y barro, donde la recibieron con los brazos abiertos.

La Agrotera le recordaría al Círculo, no solo por la espesura de sus bosques, por lo fértil que era la tierra y por la pureza de sus aguas, sino porque ahí ya no tuvo que ser Julia Marcella, Liotto o Cotta, las antepasadas que no eran sino ella misma. Podía pasear tranquila cerca del Braunia, la gruta donde aún se posaba Artemisa, la diosa del Ilisos, de cuyos pies bullía un agua tan fresca y clara que se suponía sanadora y que caía a un lago esmeralda, rodeado de esculturas y grandes matas de asfódelos carmesíes donde revoloteaban cientos de mariposas. ¿Cómo no volver una y otra vez a ese lugar tan hermoso, con esas mujeres tan queridas que llegó a llamar hermanas? En ese entonces siempre volvía, incluso más que a su Pico de la Viuda, porque allí ya no estaba sola y podía ser solo Julia.

Pero oyó fuerte y claro en sus recuerdos las últimas advertencias de Galla: “Cinzia será el fin de la Agrotera. Su odio será como el pus en la herida que se esparcirá entre todas. En el Hécatos tratarán de despertarla. ¡Ten cuidado! Lo que allí pide la diosa es un pago amargo”. Y tal como lo vio Galla, así ocurriría y el pago, en efecto, fue amargo. Su Ermine. Su Eligia.

Desde la arboleda escuchó unos susurros y las llamas de la fogata parpadearon. Julia se irguió y clavó la vista en la floresta desde donde la miraban de vuelta muchos ojos que ya no cantaban. En medio de toda la oscuridad, las vio como siempre las veía: delgadas, pálidas y tomadas de la mano.

—No —les dijo, como solía decirles cuando se le aparecían.

Las figuras espectrales se disolvieron, confundiéndose con las penumbras de la arboleda. Cuando se fueron, las últimas llamas de la fogata se apagaron y el coro de la noche siguió cantando.

Julia y Lucrecia llegaron a las afueras de Castillo Viejo, a una aldea de cabañas de palos, barro y muy pocas piedras. Era temprano aún y la aldea parecía dormida. No se escuchaba ninguna campana, aunque los gallos ya cacareaban.

Lucrecia se mordisqueaba los dedos hasta que le quedaban todo babeados y en carne viva. Julia la llevaba cogida de la mano y a medida que se iban acercando, la niña se iba haciendo más pesada.

Cuando escucharon los toques de la hora prima, llegaron ante una de las cabañas, que quedaba no muy lejos de un camino de tierra. Apenas la vio, la niña se detuvo como una mula terca y se quedó inmóvil detrás de un grueso tronco descascarado.

Sentada en la entrada de la cabaña, había una mujer joven, delgada, de cabellos largos y lisos, tan negros como los de la niña. Vestía una túnica de estambre, bastante usada pero que se veía limpia.

—¿Y? —le preguntó Julia a la niña.

Lucrecia se mordió el labio. Desde su escondite, pudo ver a su tía que estiraba el cuello y miraba al camino, a los árboles y al cielo. A veces, la mujer cerraba los ojos y entrecruzaba los dedos de las manos.

—No sé, no sé —murmuró la niña.

Julia se agachó a su lado y le acarició la mejilla.

—¿Qué sientes? —le preguntó. La niña hizo un puchero. Movió la cabeza muy rápido y se encogió de hombros—. ¿Dónde lo sientes? —Lucrecia puso la mano en su panza—. Y, ¿por qué tienes miedo, pequeña? —le preguntó poniendo su mano sobre la de la niña.

—¿Y si también se va? —dijo Lucrecia, mordisqueándose el labio—. ¿Si también me deja, como me dejó mi mamá?

Los ojos de Julia se humedecieron.

—¿Y si no?

La niña agachó la cabeza para esconder las lágrimas. Julia supo que se quedaría allí, escondida detrás de ese tronco toda la tarde o toda su vida. Se puso de pie y se acomodó el morral.

—Ve, ve —le dijo Julia dándole suaves empujones—. Es aquí donde termina tu viaje, Lucrecia de Castillo Viejo.

Al principio, la niña se resistió un poco. Luego se puso a caminar lentamente, cabizbaja, mirando sobre el hombro hacia Julia. Salió del bosque a la casa de su tía y, tal como se lo había dicho la mujer de rostro amable, tan poderosa que podía matar hombres con la pura mirada, supo que su viaje terminaba ahí. No en Roma ni en las islas del norte ni en las montañas de tesoros con dragones de dos cabezas, sino allí, en esa cabaña con la mujer que ahora era su madre, con esa canidia a la que le hacían una señal de la cruz cuando la veían, pero a la que todos pedían ayuda, escondidos bajo gruesas caperuzas, cuando la aldea y la ciudad dormían.

Julia se sonrió al ver el rostro de la mujer; era el semblante de quien encuentra algo preciado que se creía irremediablemente perdido.

Escuchó las risas que se mezclaban con el llanto, las exclamaciones sofocadas, los agradecimientos a tantos dioses —paganos y al cristiano—, mientras la mujer levantaba en vilo a la niña y le daba vueltas en el aire, risueña, llenándola de tantos besos y caricias, que no pudo contar.

Cuando su tía la dejó en el suelo, Lucrecia miró hacia el bosque, pero no vio a nadie.

Mientras comían en una pequeña mesa, pegada a la única ventana de la cabaña, su tía —Cibeles se llamaba— le preguntó qué le había hecho volver. La niña, bañada y vestida con una larga camisola de estameña parda, le respondió que la convenció una mujer cuyo nombre no sabía. Una mujer que la había salvado de los Hombres del Camino, matándolos con la mirada. Una mujer igual que ellas.

—¿Los mató con la mirada? —preguntó la tía con los ojos muy abiertos.

—Sí, sí. ¡Mira lo que me dio! —exclamó.

Se levantó de la estrecha banca y fue a buscar sus destartalados zapatos. Cibeles se sonrió al verla hurgando entre las pocas huinchas de piel. Del zapato bueno, Lucrecia sacó algo que escondió en su puño. Corrió al lado de su tía y estiró la palma de su mano.

Cibeles tomó las monedas y las estudió de cerca. Tenían efigies de reyes muy antiguos y unos exergos, ahora, incomprensibles.

Lucrecia vio que la barbilla de su tía temblaba.

—Esa mujer que has conocido en el camino no es una mujer como nosotras. —Hizo una pausa —. Esa mujer es una inmortal. Y su nombre es Julia.

—¿Una inmortal? —preguntó Lucrecia, abriendo grande los ojos.

—Sí. Fue elegida por la diosa de la luna, Diana, como la llamaban nuestros mayores.

—¿Y ella le dio el poder para matar a los Hombres del Camino? —preguntó Lucrecia. La niña los imitó atragantándose, con la lengua afuera.

—No, no —le respondió su tía—. Julia, el Espejo de Diana, debió aprender las artes, como nosotras. Solo que ella las aprendió en el Círculo de las Cuatro Tribus, de donde provienen todas las artes.

—¿Tú conoces ese Círculo, tía?

Cibeles miró hacia los postigos de la ventana. Una brisa fresca movía las ramas de los arces, golpeando las pajas del techo.

—No —respondió melancólica—. Tu abuela intentó llegar al Círculo cuando era joven, pero se perdió, encontró obstáculos, peligros. Y cuando se resignó, conoció a tu abuelo. Él era de la Agrotera. Y allí tu abuela aprendió las artes de las Cuatro Tribus, gracias a Galla, quien fue discípula de la Primera de Todas las Tribus, la más sabia y poderosa del Círculo, la que junto a sus doce Hermanas de la Tierra, pueden ver todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Su nombre es Madre Mara.

—Madre Mara —repitió Lucrecia. Dejó salir un bostezo y los párpados se le fueron cerrando. Cibeles se puso de pie y la llevó hacia el pequeño catre de paja—. No quiero dormir, todavía. Cuéntame más del Círculo.

Cibeles la acostó y la arropó con una manta de lana deshilachada. Se sentó a su lado y le acarició los cabellos.

—El Círculo está aquí, en todas nosotras —susurró con dulzura, como si fuera una canción, mientras Lucrecia bostezaba y cerraba los párpados, que se le hicieron demasiado pesados—. Sus artes son las que hemos aprendido por generaciones, de padres a hijos, de maestros a discípulos, siempre las mismas. —Cibeles sopló la llama del pequeño candil de barro que estaba en el suelo—. Y a pesar de que tu abuela quiso encontrarlo, nunca se arrepintió de no haberlo hecho.

—¿Por qué? —alcanzó a preguntar Lucrecia, antes de que la envolviera el sueño.

Cuando la escuchó roncar, Cibeles le dio un beso en la cabeza. Se puso en pie y se acercó a un anaquel lleno de potes de barro y cerámica. De lo más alto, sacó un bulto cubierto con un pedazo de tela blanca. Con él entre las manos, se acercó a la mesa y lo desenvolvió con mucho cuidado. Era un libro de cubierta de cuero negro con cantoneras de plata. Cibeles lo abrió justo al medio. En ambas páginas había un magnífico árbol dibujado, con nombres dentro de los frutos que colgaban de sus ramas. Cibeles puso su dedo índice en la copa del árbol, donde destacaban los nombres de Galla y Erarda. Lo paseó por todas las hermanas y hermanos que su familia dejó atrás después de que se descubriera el sacrificio de Ermine y Eligia en el Hécatos. Al final, en una de las ramas más pequeñas, llegó a los nombres de su familia. Las últimas de esa rama eran ella y la pequeña Lucrecia. Cerró los ojos por un momento e inspiró la brisa que se colaba por la ventana entornada. Cuando los abrió, su índice estaba en las raíces, donde en mayúsculas se leía el nombre de Julia, Speculum Dianae.

—Gracias —le susurró, escuchando los ronquidos de Lucrecia.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)