Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

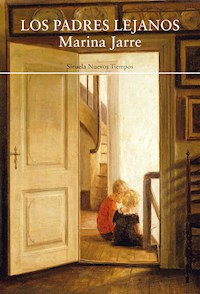

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

UN CLÁSICO MODERNO DE LA LITERATURA ITALIANA DEL SIGLO XX. «Una escritora original, poderosa e incisiva. Sus libros, pequeñas pero esenciales obras maestras, han encontrado siempre lectores y críticos apasionados y tienen un lugar indiscutible en la literatura italiana de los últimos cincuenta años». Claudio Magris «Un libro de memorias maravillosamente ingenioso, saturado de la historia europea del siglo XX». Vivian Gornick «Los padres lejanos está en la estela de otros grandes libros de memorias del siglo XX. Una historia en la que la inteligencia, el amor y el estupor se confabulan para hacernos viajar en el tiempo, siempre con una sonrisa cómplice». Carmen Posadas ¿Cuál es la patria de aquellos que no la tienen o de quienes tienen más de una? Estas singulares memorias arrancan durante la década de 1920 en la capital de una Letonia vibrante y multicultural y se expanden hacia los valles transalpinos de la Italia fascista de Mussolini. Con una escritura distintiva y precisa, Marina Jarre describe el proceso de desintegración de una familia tan excepcional como conflictiva: su apuesto e irresponsable padre, un judío germano parlante, víctima de la Shoah; su culta y severa madre, una protestante italiana que traducía literatura rusa; su hermana Sisi, sus abuelos de habla francesa... Los padres lejanos, delicado clásico contemporáneo de la literatura italiana, examina con primorosa lucidez cuestiones como la perpetua reconstrucción de la propia identidad o la siempre inestable divisoria entre el territorio geográfico y el emocional. Un fascinante recorrido vital salpicado de fracturas familiares y tragedias históricas que afloran luminosamente en este bellísimo ejercicio de memoria y reencuentro, a menudo comparado con los libros más personales de Vivian Gornick o Natalia Ginzburg.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: septiembre de 2021

Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano.

Este libro ha sido traducido gracias a la Ayuda a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación italiano.

Todos los derechos reservados.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación

pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada

con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento

de esta obra.

Título original: I padri lontani

En cubierta: imagen de © Christie's Images / Bridgeman Images

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© 2021 Bompiani / Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano

www.giunti.it

www.bompiani.it

© De la traducción, Natalia Zarco

© Ediciones Siruela, S. A., 2021

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18859-46-5

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

El círculo de luz

La piedad y la ira

Como mujer

El círculo de luz

A mi hermana Sisi

Hay días en los que el cielo sobre Turín es inmenso. Días de bochorno veraniego en los que el calor difumina el horizonte desde la mañana; por un lado, las colinas, y, por el otro, las montañas. Al amanecer, los árboles agitan sus frondosas ramas con un movimiento lento y continuo, como un rumor, que se extiende por toda la ciudad. En el cielo predomina un color gris amarillento, opaco, uniforme, sin una nube, estático. Bajo ese cielo chillan y vuelan las golondrinas. Poco después, hacia las ocho, el rumor de los árboles, meciéndose cada vez más despacio, se apaga entre los trinos hasta que se detiene, el cielo se vuelve de un amarillo violento y el ruido de los coches llena las calles.

Me parece escuchar a Gianni hablar de Turín con alguno de sus amigos, de cómo era en su infancia y adolescencia, cuando iban a patinar al Italia; aquí estaba la pasarela para cruzar las vías del tren, allí se pasaba por la calle de los burdeles o por la Via Roma, aún retorcida entre los viejos comercios. Turín terminaba en el Mauriziano1, y, a partir de allí, los campos.

Cuando hablan de Turín, Gianni y sus amigos, sin embargo, no se ponen tristes, no se lamentan de nada. Solo oí a Gianni echar de menos las vías del tranvía número ocho, que hace unos años fueron desinstaladas. «¡Ya verán, ya —decía, reivindicativo—, cuando se acabe la gasolina!». Una vez, caminando por el Valentino, se acordó también de la gigantesca araucaria del jardín botánico, cuyo tronco cortado, enorme ruina gris, sobresale por el muro.

Habla de las personas y, cuando lo hace, reduce la ciudad a un círculo pequeño en el que todos se conocían.

—Ya tenía las piernas torcidas de pequeña —apunta, al pasar al lado de una señora.

—¿La conoces?

—No, pero íbamos juntos a la escuela; ella también venía a la Silvio Pellico.

No echa de menos la Turín de entonces, porque aún no ha perdido esa ciudad. No ha perdido su infancia.

A menudo envidio la infancia de los demás. Me ocurre incluso que envidio, de repente, a un niño en su carrito o a las jóvenes muchachas embarazadas con su gracioso y pimpante barrigón. La envidia radica en el malestar de siempre, en tener que informarme, en quedarme al margen, y en la nostalgia que yo, en cambio, sí que siento por la Turín de entonces, desde donde veo acercarse, inmutables al paso del tiempo, al niño en su carrito y a la joven esbelta con su admirable tripa.

La nostalgia que no sienten ni Gianni ni sus amigos se nutre precisamente de todo lo que no sé, de lo que no he visto, de los olores que no he percibido, de la existencia de esa otra que no he sido.

Ya hace casi treinta años que estoy en Turín, y la ciudad nueva, que ha ido abriéndose como un anillo alrededor de la ciudad vieja, la conozco a fondo, ha crecido y envejecido conmigo, con sus enormes avenidas bordeadas de manera ininterrumpida de grandes edificios de sur a oeste; con las villas nuevas en los barrios residenciales de la colina, en los barrios brumosos y dispersos hacia la carretera de Milán, donde abundan las gasolineras a lo largo de la vía y, altos y brillantes por la noche, los rótulos publicitarios.

Pasé un verano en Turín con un libro de botánica. A las cinco de la tarde salía a recorrer las verjas de los jardines del centro y de la Crocetta, pasaba por los parques públicos mientras iba reconociendo los árboles y verificándolos con las indicaciones e ilustraciones del libro. El viento levantaba papeles y polvo hacia la copa espesa de los castaños de Indias. En uno de los jardines florecía una acacia del Japón; en los jardincillos de la Via Bertolotti, en cambio, florecían acacias de Constantinopla. En los jardines de Lamarmora, las hojas de los árboles de Judas, en algunos atardeceres azulados por las tormentas que en verano suelen rodear la ciudad, como compuertas negras que se abren y se cierran ora al norte, ora al sur, las hojas de los árboles de Judas, como decía, eran de un verde claro muy intenso, iluminado de azul.

Al mirar a mi alrededor —¿será una pterocaria o un ailanto?—, sentía una especie de arrebato de solidaridad difusa hacia todos los que, como yo, se paseaban por las calles de Turín en pleno verano.

Mientras caminaba por aquellas calles, por las aceras sucias de polvo, papeles, helados derretidos, preservativos, jeringuillas, excrementos de perro, la calle terminaba siendo un lugar, el único posible, indistinguible de los demás lugares, y la gente, y yo con ellos, en las aceras, indistinguibles entre nosotros.

Aparecían nuevas construcciones en nuevas avenidas fangosas e infinitamente desnudas, frágiles al principio en su soledad espaciada, después reordenadas entre círculos de tierra con árboles delgados —¿almeces?—, o hileras de arces que atravesaban el gran aparcamiento entre San Giovanni Vecchio y el palacio de la Bolsa: cambios aleatorios, susceptibles de posteriores transformaciones venturosas por manos invisibles en una sola noche. También discutibles eran las cabinas telefónicas, copia exacta de las máquinas de transmigración temporal o espacial de las películas de ciencia ficción, que siempre resultan tan obvias como las cabinas de teléfono testimoniando la necesidad, cotidiana y natural, de tales transmigraciones.

Este es el lugar sin nombre, igual a otros lugares, y mi tiempo, igual al tiempo de los demás. Ya no voy a huir. Cuando de pequeña imaginaba escapar de casa, Italia era el país al que me hubiera gustado ir. Italia, la patria de mi madre, donde siempre hacía calor y se podían pasar largas horas en el jardín. Soportando con paciencia la diarrea que acompañaba mis vacaciones de verano provocada por la fruta que comíamos recogida todavía verde de los árboles.

Mi hermana y yo nacimos en Riga.

Una foto mía a los cinco años: el pelo recogido en dos coletas a ambos lados de una cara menuda, con un bonito vestido de terciopelo a rayas, escogido, como siempre, por mi madre, y el guardapolvo de estar en casa, estoy de pie junto a la casita de las muñecas y, encima del tejado, sujeto de pie a mi muñeco Willi con una mano, al lado de la jaula del canario Pippo. Esbozo una sonrisa mansa y obstinada, y miro a lo lejos, de lado.

Con la misma media sonrisa y el mentón testarudo, mirando de lado, aparezco en otra fotografía sentada con mi madre y mi hermana, cuya mirada, de frente, es radiante y curiosa. Mi madre, de perfil, vuelta hacia mí, sonríe con un gesto orgulloso y emocionado. Tiene dos minúsculas arrugas en el ángulo de los ojos.

Mi conciencia de mí misma se debía a los miedos que me atenazaban; mi conciencia de los demás, a la llegada de mi hermana a mi vida.

Vamos de camino al Kaisergarten2, empujo con las manos el carrito donde va mi hermana. Es decir, creo que lo empujo, y recuerdo claramente el brillo de la barra a la altura de mi cabeza. Detrás de mí va la Schwester3.Por supuesto, es ella la que empuja el carrito. Pero yo pienso: Ahora me verán y todos dirán qué buena es esa niña que lleva de paseo a su hermanita. Nos encontramos con alguien y nos detenemos. Y ese alguien, por encima de mí, dice: «Qué ojos tiene esta niña: parecen dos ciruelas negras». Me entero entonces de que los ojos de mi hermana parecen dos ciruelas negras. La palabra «ciruela» tiene, en alemán, un sonido muy dulce. Y ese mismo sonido lo repite mi madre cuando la Schwester le cuenta después el episodio.

Por las noches sueño que voy por esa misma acera, pisando las hojas de los arces; a mi lado camina un minúsculo ser blanquecino y blando. Yo lo aplasto, y hacerlo me infunde una inmensa sensación de poder. Sé que está vivo y que yo puedo matarlo. Que dispongo de él. En otra ocasión, me encuentro dos más en un muro, y de nuevo los aplasto. Queda una mancha grande donde los he aplastado. Despierta, estos sueños me asustan. Despierta, no soy capaz de hacer daño a nadie y no puedo ni siquiera mirar cuando los cocheros azotan a los caballos. Me han dicho que es necesario matar a los caballos que se han caído y tienen una pata rota porque, «si un caballo se cae, no puede volver a levantarse».

Cuando caminábamos hacia el Kaisergarten, yo debía de tener poco más de dos años porque mi hermana y yo solo nos llevamos trece meses de diferencia. De esos primeros trece meses de mi vida, precisamente, son dos fotos de nuestro álbum de familia. En la primera, una foto hecha por mi tío, estoy sentada desnuda en una silla de mimbre al sol, en el jardín de Torre Pellice, delante de la casa de mis abuelos maternos. Toda mi cara se ríe y mi madre, detrás de la silla, se inclina hacia mí sonriendo. En la otra, tomada por un fotógrafo, estoy de pie y me apoyo en mi madre, arrodillada, con un vestido muy ancho. Tengo un rostro diminuto y serio, ojos diminutos, nariz diminuta y boca diminuta, y un cabello escaso, lacio. En el reverso de la foto hay una nota de mi madre donde me llama «Marinette». De ese gracioso apelativo no tengo recuerdos. De pequeña me llamaban «Miki» —sobrenombre que me dio mi hermana—, y mi abuela materna me llamaba «Mina», acentuando a la francesa la última a.

Puede ser también que se remonte a los trece meses que separan mi nacimiento del de mi hermana el amor que siento por el sol desnudo de otoño y de primavera, cuando parece resplandecer más claro y arrogante entre los troncos y las ramas sin hojas. Cada vez que tratan de cobrar forma en mí recuerdos de hechos no vividos o de sentimientos nunca percibidos conscientemente, me digo: así está bien, no tengo miedo. O me digo: soy como soy y quiero disfrutarlo.

Pero, sobre todo, me parece estar en otro lugar, me parece estar dando los primeros pasos de otra persona.

Sin embargo, enseguida supe dónde me encontraba, aunque mi consciencia se limitaba al tiempo y al lugar mismo —mi habitación, la calle de nuestra casa, la franja de playa acariciada por el mar— y obviaba los desplazamientos. En aquel lugar y en aquel tiempo, cualquier gesto mío y cualquier palabra eran importantísimas, decisivas. Aseguraba los acontecimientos en un marco en el que podía afrontarlos de inmediato —todos al principio me parecían temibles— e ignoraba que la gente puede esperar o posponer.

Así que tenía muchos miedos —era cobarde, decía mi madre—, miedos en los que personas y lugares se confundían: había personas que me arrastraban a situaciones difíciles, y lugares que evocaban presencias aterradoras. Buscaba, sin embargo, en cada lugar, en cada momento, el modo, el gesto o la palabra para resolver yo sola mis miedos. También era mentirosa, decía mi madre.

Temo a mi madre, la temo cuando está, pero la necesito cuando no está. Me dicen que ese es el amor que todos los niños sienten por su madre. Y también me dicen que la madre quiere a sus hijos porque sufre mucho trayéndolos al mundo. Esto no lo entiendo: ¿por qué los quiere si ha sufrido tanto? En cambio, entiendo muy bien que los hace ella, los niños, y que tienen que abrirle la tripa en el hospital para que salgan.

También, cuando nací yo, mi madre fue al hospital. Antes de mi nacimiento vomitó durante semanas y semanas; se paraba detrás de las vallas para vomitar tranquila. Dejó de vomitar la tarde previa a mi nacimiento. Nací con algunas semanas de antelación. Al menos esto podría haber sido mérito mío, pero no lo es porque fue mi madre la que hizo que yo naciese antes, subiéndose a una escalera para colocar los tarros de mermelada en un armario.

Después, yo siempre hacía la caca verde y lloraba toda la noche.

Empecé a andar tarde y hablé tarde; parecía tonta, pero la vieja njanja4, que jugaba conmigo cuando me despertaba por la noche y me cantaba canciones rusas, decía que yo era inteligentísima.

Los adultos no tienen miedo: esa es la diferencia entre ellos y yo. No sé si tienen razón en lo de no tener miedo: caminan por el hielo del lago, el hielo cruje; ¿quién les asegura, a los adultos, que no se romperá?

Dejan encendidas las estufas por la noche; y luego se queman las casas —sobre todo las de los obreros de la periferia— y los bomberos tienen que correr a apagarlas.

El tío me lanza por los aires y me recoge al vuelo. Él se divierte muchísimo, pero ¿será capaz de cogerme sin que me caiga?

Y, en definitiva, ¿acaso no se les cayó, a los adultos, incluso aquel zepelín que una mañana pasó, reluciente al sol, justo delante de nuestras ventanas orientadas hacia el Daugava?

También yo seré adulta, pero no alcanzo a imaginármelo. Me preocupa —y lo pienso a menudo— crecer de repente, en una sola noche. ¿Cómo me las apañaré al día siguiente para conseguir ropa de la talla adecuada? Tendré que ir a comprarla yo sola y se burlarán de mí, los adultos, por culpa de mi vestimenta infantil, demasiado pequeña. Se burlan de mí a menudo, y yo detesto que se burlen de mí. Mejor dicho, detesto a los que se burlan de mí.

Cuando camino, me vuelvo a mirar lo andado para poder volver a casa si por casualidad me abandonan. Y así, por si mi madre no consiguiera subir al tren a tiempo, me aprendo de memoria el nombre de todas las estaciones por las que pasamos en el largo viaje de cuatro días que en verano nos lleva a Italia; a Italia, a Torre Pellice. El primer nombre que aprendo es «Garda», el lago de Garda, y lo veo una mañana, recién levantada, por la ventanilla del tren, un pico estrecho de agua verde esmeralda.

Cuando le cuento a mi madre lo que hago por la calle, volviéndome todo el rato durante el paseo, ella se ofende muchísimo.

Sin embargo, yo esperaba que me alabase. Por lo general, me dejo llevar de un lado a otro, como un paquete, pero en cuanto llego a un sitio me busco una cueva. Odio los recibimientos a los niños; todos los adultos me importunan, ofreciéndome enormes e repugnantes trozos de pastel cremoso y preguntándome qué es lo que me gusta. ¿Te gusta ir en trineo o patinar? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta ir a la escuela?

Una vez, me llevan a visitar a un niño pequeño, un recién nacido; estamos en casa de alguien de la legación5 holandesa. Descubro un rinconcito escondido en el vano de una ventana detrás de una enorme cortina y allí estoy mirando un libro ilustrado, leyendo los títulos en mayúsculas. Entonces aparece, como siempre, un adulto que me descubre y me lleva con los demás niños a ver al bebé. La habitación donde está la cuna está muy iluminada y llena de gente. Huele a chocolate caliente. El bebé tiene las piernas y los pies desnudos. Es gordo y blanco. Todos dicen «qué precioso bebé», pero a mí me dan ganas de vomitar, quizá por el olor a chocolate caliente, o quizá porque he visto un pelo enrollado en el dedo gordo del pie del niño.

De vez en cuando vomito. No me gusta comer carne, y a veces consigo tener, durante toda la tarde, bien apartadas en un rincón de la boca, bolitas de carne masticada sin tragar. Mientras mi madre me las saca con el dedo, me grita. Tiene razón, tengo que tragármelas; si no me las trago, no crezco.

Cuando tuve la tos ferina, ella, a través de la legación italiana, hizo traer naranjas. Cuestan muchísimo y están dispuestas en un estante alto. Las como por darle gusto, pero después las vomito —con lo caras que son—, mientras que mi hermana, que también tiene la tos ferina, sí que consigue tragárselas. Mi madre lo cuenta y se ríe, describiendo a mi hermana, que tose, traga y vuelve a sus juegos diciendo: «¡Hecho!».

No me gusta comer; solo me gustan algunas comidas. Como el salmón hervido o ahumado. Por la tarde me acerco a mirarlo en la mesa de la cocina, a oscuras, rosado y fragante, preparado ya para el día siguiente. También el kisel (una gelatina ácida de bayas) me lo como con agrado, y la sopa de fideos o las salchichas de Fráncfort que compramos en las estaciones alemanas, servidas en una bandejita de cartón con un panecillo y mostaza. Y de todas estas comidas lo que más me gusta no tiene nada que ver con su sabor: el bellísimo color rosa del salmón o la transparencia gelatinosa del kisel, el perfume vaporoso de la salchicha y la forma bien definida del panecillo blanco.

Sin embargo, me trago sin asco el aceite de hígado de bacalao. No tiene nada de apetecible, es más, parece cola líquida. Mientras que mi hermana se esconde debajo de la mesa o detrás del sofá cuando llega el momento diario del aceite, yo me lo trago obedientemente. Naturalmente, con esto espero hacer méritos, aunque, a decir verdad, tampoco me supone un gran esfuerzo.

Mi madre, creo, quizá adivina mis repelentes instintos alimentarios, casi parece que le disgusta mi docilidad respecto al aceite de hígado de bacalao, y compadece a mi hermana, aunque con rostro severo, mientras la saca de detrás del sofá. ¿Qué diría si supiera que, encerrada en el cuarto de baño, suelo comerme la crema Nivea y que después lamo con cuidado la superficie para que vuelva a quedar lisa?

A veces me dan ganas de contarle que me como la crema Nivea en el baño; ¿y si en vez de gritarme se echase a reír? También querría decirle por qué estoy tanto rato en el pequeño aseo que hay al lado de la cocina. Me reprende muchas veces porque siempre estoy allí metida; sentada en la tapa del váter, hablo con el perro encerrado en la bombilla.

Encerrado exactamente en el espacio del filamento, y yo le hablo, lo compadezco y me compadezco: «Perro —le digo—, tú estás ahí, encerrado, y yo también estoy aquí, encerrada, y cuando salgo me gritan y mañana por la mañana me darán un baño helado». Además, he descubierto que cuando estoy resfriada noto un olor desagradable dentro de la nariz. «Perro, tú no estás resfriado; estás limpio, inodoro y luminoso, dentro de tu espacio».

Pero no hablo con mi madre: mi falta de méritos me paraliza. Cuando me mira a la cara, siento que lo hace hasta lo más profundo. Es inútil fingir, no valgo nada. Si al menos me compadeciesen por eso, pero nadie me compadece. Ni siquiera cuando estoy enferma. Estoy enferma con mucha frecuencia, enfermedades estúpidas que llaman «infantiles». Mi hermana, a los pocos meses, estuvo tan enferma que casi se muere. Después, nunca más ha estado enferma.

Mi madre cita mis estúpidas enfermedades como el rosario de sus tormentos; se angustia cuando enfermo, y se queda en casa para cuidarme. Durante la convalecencia, cada toma de temperatura es un momento crítico. Una vez, el termómetro volvió a marcar treinta y siete y medio en vez de treinta y seis con ocho y ella se enfadó tanto que lo lanzó por los aires. O lanzó por los aires alguna otra cosa que no recuerdo. «¿Qué has hecho? ¿Te has levantado para asomarte a la ventana? ¿Sin ponerte las pantuflas? ¿Has saltado encima de la cama?». Me da miedo, pero la compadezco. Tiene razón: le toca quedarse en casa a cuidarme cuando tiene tanto trabajo en la universidad.

A mí, en cambio, me encanta ponerme enferma. Precisamente porque ella debe quedarse en casa para cuidarme. Si exceptuamos las vendas amarillas y pegajosas del dolor de garganta y la cucharadita del doctor, todo el ceremonial de la enfermedad me gusta muchísimo. La sopa pálida en el plato en una bandeja —la bandeja toda para mí, con la servilleta limpia— y, no hace falta decirlo, el sabor de los jarabes. Mi madre me asea con cuidado cada mañana y me espolvorea de talco. Envuelta en ese perfume, me quedo acostada bajo las mantas y miro el sol en el papel pintado. También ese sol todo para mí, en su cuadradito de luz sobre la pared. Estoy a salvo de cualquier peligro, puedo reposar del cansancio de la lucha cotidiana.

Estoy acurrucada en el centro de mi vida como una araña, tejiendo una tela de protección a mi alrededor. No puedo abandonar mi puesto nunca y dependo de mí, sin que me sea concedido un segundo de distracción: se trata de dejar lo menos posible de mí en manos de los demás, que tratan de destruirme.

Con sus preguntas, con sus risotadas: «¿Te gusta patinar? ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Te gusta el chocolate?», o también: «Di esto, di aquello, ¿no le dices nada a la señora?».

Diga lo que diga, se ríen.

Inútiles resultaron los esfuerzos de mi madre y de mi abuelo para que diga merci, mientras mi abuelo me daba un racimo de uvas en Torre Pellice, bajo el avellano. El abuelo iba —curiosamente— en bata. Estaba ya muy enfermo y pasaba buena parte del día en la cama. Aquella tarde, a paso lentísimo, fue a recoger uvas. Las traía en la mano, con sus frutos dorados, pero yo no abría la boca. El abuelo apretó los labios, impaciente y decepcionado.

Pocos meses después estamos de nuevo en Riga y una mañana la gobernanta nos lleva a la habitación de mi madre. Ella está sentada en la cama en ropa interior, los brazos desnudos, y llora arrugando la nariz. El abuelo ha muerto en Italia.

También esa vez guardé silencio, por prudencia, claro, para no comprometerme. Pero estaba asombrada; nunca había visto a mi madre llorar y no entendía por qué lloraba.

No me conmovió —los adultos no me conmovían; me conmovía nuestro perro moribundo, tratando en vano de coger aire con el hocico enfermo—. Me pareció, incluso, que ya no era nuestra madre (era la hija del abuelo) y eso la volvió muy lejana en sus emociones inexplicables —¿acaso no éramos mi hermana y yo el único objeto de sus sentimientos?—, como si ya no pudiera temerla más.

Además, no se deben mostrar los propios sentimientos. Quien lo hace, seguramente, finge.

La última vez que vi a mi padre —yo tenía doce años; él y mi madre se estaban divorciando, y él había venido a vernos unos días a Torre Pellice, donde vivíamos desde hacía dos años, con la abuela—, nos saludamos en la callejuela Dagotti, donde estaba la casa de mis abuelos. Quizá iba de camino a la escuela; iba sola, probablemente mi hermana fuera delante. En el momento en que tomé la calle principal, mi padre, que estaba en la esquina de la callejuela, corrió hacia mí y, cuando me alcanzó, me levantó en sus brazos y llorando me dio un beso en la boca. Este gesto —tan ajeno a los habituales de nuestra relación— me asustó y me repugnó. Cuando me soltó en el suelo, salí corriendo sin despedirme y lo dejé allí, en la callejuela, alto y con su abrigo oscuro.

Mientras cogía la calle principal a la carrera, me limpiaba la boca y me preguntaba: ¿qué se le había pasado por la cabeza? Y también, ¿quién era él?

Me asombraba, pero en sentido opuesto a como me había asombrado el llanto de mi madre. Aquel llanto me la reveló como una extraña; en cambio, el gesto improvisado e insólito, no fingido, de mi padre, había conseguido arraigar algo en mí. Algo que no estaba, que había estado ausente.

Esa ausencia la sentí como una culpa bastante antes de saber que lo había dejado en la callejuela Dagotti, aquella última vez, alto y con su abrigo oscuro, erguido delante de los alemanes que lo fusilarían en Riga, en octubre o noviembre de 1941.

Una culpa compartida entre él y yo, que no pudimos llegar a conocernos.

No sé casi nada de él. Solo tengo algunos recuerdos infantiles dispersos. Ignoro cómo él y mi madre se conocieron, durante mucho tiempo no supe por qué se habían casado, no sé la fecha de su muerte, y la de su nacimiento la descubrí en los documentos del divorcio entre él y mi madre.

Antes de irse por última vez, me regaló un reloj. Grande, con una forma —un cuadrado irregular— y unas cifras —romanas— que no me gustaron. Años atrás me había regalado una muñeca tan alta como yo, que no cabía en ninguna cuna para muñecas. Traía una muñeca cada vez, no decía siquiera a quién de las dos; de la exposición de París trajo un muñeco negro del cual mi hermana se apropió inmediatamente, pero, cuando lo compró, mi padre, en verdad, no sabía a quién destinarlo. En una de las visitas legalmente establecidas que nos hizo durante los últimos meses en Letonia, nos regaló —pobrecito— dos inmensos conejos blancos de peluche. Animales horrorosos, más grandes que los de verdad, con los que no se podía jugar.

Nunca me mandó el juego de té para muñecas que siempre le pedía en cada carta que le escribía desde Torre Pellice; el juego de porcelana, regalo de mi madre, se había quedado en la casa, con los juguetes, mis libros y mis muñecas. Tuvimos que irnos sin llevarnos nada, fingiendo que íbamos a la escuela una mañana, cuando en realidad fuimos a reunirnos con mi madre en la casa donde vivía después de la separación.

Todavía sueño alguna vez que hago las maletas y que no consigo coger las cosas que necesito. Sueño, por lo general, que tengo que huir con mis hijos pequeños y que tengo que elegir entre sus ropas cuáles me llevo. También las mantas las tengo que recoger a toda prisa, antes de la inminente catástrofe.

Llevé el reloj durante mucho tiempo, y cuando se rompió no me decidí hasta unos años después a sustituirlo por otro, diminuto. Lo guardé roto, enorme e incómodo, y luego lo tiré en una mudanza.

No he conservado nada más de mi padre, ni una fotografía, ni una carta. Ni siquiera la última carta que escribió en 1941, justo después de que los alemanes hubieran ocupado Riga. No consigo recordar qué decía aquella carta que durante años estuvo entre mis papeles, rota y arrugada, pero no sé por quién. Mi abuela odiaba a nuestro padre, y era perfectamente capaz de eliminar cualquier rastro de él. Pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que fuese yo la que tirase la carta en alguna de mis limpiezas.

De aquella carta, escrita con su caligrafía ilegible, recuerdo solo una frase que había subrayado: «... porque recordad que vosotras también sois judías».

Frase que consideré sin significado, de la misma manera que no conseguía entender la razón por la que nos pedía —teníamos quince y dieciséis años— que lo sacásemos de Letonia por cualquier medio. ¿Cómo habríamos podido hacer algo así?

No había estado familiarizada con él. Era el único adulto que no solo no cumplía las reglas, sino que las negaba todas.

Vivía como un extraño en la enorme, cuidada y luminosa casa de nuestra madre. Era altísimo, moreno, con poco pelo —cuando yo nací, él tenía ya casi cuarenta años— y seguramente muy guapo. Parecía un «príncipe árabe», decía la cocinera.

Nuestra jornada no coincidía con la suya. Alguna vez me lo encontraba, cuando yo salía por la mañana para ir a la escuela, en las calles todavía oscuras, alumbradas por las farolas. Él regresaba, la bufanda de seda blanca al cuello. A mi regreso, a la una, lo encontraba deambulando en casa, en bata y zapatillas, envuelto en un terrible olor a hombre. O leyendo en una butaca sus periódicos rusos, fumando gruesos cigarros con vitolas doradas, que yo para jugar me ponía en los dedos, como anillos. A mediodía comía patas de ternera en gelatina6. Y el té lo tomaba en un vaso ancho dentro de un soporte de metal con un asa.

Una tarde, en vez de mamá, nos llevó él al ballet, y se quedó dormido en el palco. Roncaba tan fuerte que se lo oía desde la platea. Alguna vez nos acompañó a diversas competiciones deportivas. El deporte le interesaba y había sido entrenador en la Unión Soviética. Contaba: «En 1918 iba en una embarcación por el Daugava y desde el puente me disparaban». Por eso tuvo que huir de la Unión Soviética.

Me acuerdo de que imitaba los silbidos de los disparos cuando relataba esa historia.

Una vez fuimos con él a una competición de marcha atlética. Había un hombre pequeño, empapado en sudor, que caminaba muy deprisa en una pista circular. Gesticulaba, hablando en una lengua incomprensible, y, cuando le daban un vaso de agua, la sorbía y después la escupía al suelo. Me hizo sentir incómoda porque era italiano y también mi madre era italiana como aquel ridículo y maleducado hombrecillo.

Mi padre hablaba mal de los italianos y sobre todo de uno de ellos, un tal Mussolini, que durante un tiempo creí que también era un atleta. Hablaba mal también de los soviéticos y de los alemanes. Trataba de enseñarme un alemán estrambótico —yidis— y se divertía muchísimo cuando lo pronunciaba como él. Mi madre se enfadaba y decía que su resentimiento contra los alemanes se debía a que no había conseguido terminar la universidad, en Alemania.

Sus amigos eran casi todos alemanes. «Alemanes de segunda», decía mi madre. Uno era médico de prisiones, y su mujer vino una mañana a nuestra casa a protestar porque «Herr Gersoni» convencía a su marido para irse por ahí juntos toda la noche. Mi padre se divertía mucho dando mal ejemplo. Pero aquel «alemanes de segunda» ¿por qué era consensual?

Nuestro padre hacía muchas otras cosas que los padres no hacen y que no deberían hacer.

Una vez compró un autobús. Nos llevó a verlo al cobertizo donde estaba aparcado. El autobús tenía los asientos destrozados, y yo me pregunté enseguida —aunque no me atreví a confirmarlo— si íbamos a tener que viajar en aquel vehículo en vez de en el Diatto. Ya había tenido que viajar pegada a la moto en un sidecar. Pero, por suerte, aquel autobús era solo un «negocio» de mi padre. Lo era también el Diatto —durante un tiempo, además, fueron dos Diatto—, que todavía esperaba un comprador.

Los negocios de mi padre siempre eran ese tipo de extravagancias, de las que él se ocupaba en vez de, como decía mi madre, ocuparse de su trabajo. Era representante de Michelin en los países bálticos.

De Riga solo sueño con la calle donde estaba su oficina. Sueño con la calle desierta, con un pavimento muy irregular y bordeada de casas altas que se inclinan todas juntas hacia la calle, como las copas de un paseo de chopos un día de viento feroz. Es un sueño angustioso en el que el pavimento y las casas son negros, yo corro hacia la oficina de mi padre y quiero encontrarlo. Pero me encuentro, sentados en sillas, uno tras otro, en una serie de rápidas transmutaciones, a hombres desconocidos con rostros viejos y ojos cerrados. Me despierto llorando.

Mientras volvemos a casa, después de la visita al autobús, nuestro padre y nuestra madre discuten.

No se llevan bien. La culpa es de él, que grita muy alto, pero no se corrige. No pone ni un mínimo de buena voluntad, y mi madre tiene que trabajar mucho para pagar las facturas. Él se va dos veces al año a París a «divertirse».

No se llevan bien; nunca se llevaron bien.

Cuando encuentro una vieja postal escrita por mi madre en la que les cuenta a sus padres que estoy sentada en un sillón y que los miro, a ella y a Sammi, mientras comen, me parece como si estuviera hablando de otros.

Sus desacuerdos son un hecho cotidiano del que Sisi y yo hablamos de vez en cuando. ¿Cómo se puede una llevar bien con alguien que se va dos veces al año a París a divertirse?, ¿que duerme de día, no paga las facturas y grita? La cocinera le dice a la doncella que él pega a mi madre, pero esto no me lo creo; sin embargo, luego, cuando se pone a gritar, siempre temo que lo haga.

Mi madre es muy valiente, le planta cara cuando él grita. Por otra parte, les planta cara a todos, incluso al personal de aduanas. Mientras registran nuestro equipaje, ella los insulta.

Una mañana de primavera tenemos que cambiarnos de casa. Cada cierto tiempo nos mudamos. La primera casa que recuerdo daba al Daugava y desde las ventanas veíamos pasar las embarcaciones; después vivimos más alejados del río, y entre el comedor y el estudio teníamos colgados, en el vano de la puerta, los aparatos de gimnasia. Luego, en otra casa, donde me permitieron colocar los muebles de mis muñecas al fondo de un pequeño pasillo ciego. Eran siempre pisos muy grandes y cada habitación tenía un olor diferente.

Aquella mañana de primavera fuimos con nuestro padre y nuestra madre en coche a Bienenhof, a una propiedad del abuelo en una isla del Daugava. Además de la fábrica, está también la casa en la que vivieron los abuelos, antes de venir a Riga, y mi padre, con su primera mujer.

Nuestro padre ha propuesto ir a vivir a Bienenhof y mi madre está contenta; le gusta la idea. Del viaje solo recuerdo que mi padre y mi madre se llevan bien.

Es un día espléndido y al llegar la casa está toda bañada por el sol. Delante de la entrada hay un enorme lilo blanco que —nos cuenta nuestro padre— una bomba tronchó en la guerra, pero que continuó floreciendo en las dos ramas que sobrevivieron al desastre. Mi padre me hace tocar el tronco.

Después entramos en la casa. El apartamento está en el primer piso. Las ventanas están abiertas y el sol lo ilumina todo. Los muebles son viejos y claros, y los sillones están cubiertos con fundas blancas. Los suelos son de madera rubia encerada. Hay muchas habitaciones. Mi madre y mi padre van de una a otra, no oigo lo que están diciendo, pero sé que se llevan bien.

Miro desde la ventana el patio cubierto de hierba. Tengo hambre y quisiera comerme un bocadillo. Hago mi juego de los olores: camino con los ojos cerrados, tratando de distinguir los olores de las distintas habitaciones por las que paso.

Las habitaciones de Bienenhof huelen a sol, a fundas y, naturalmente, a miel. Biene en alemán es «abeja». No huelen a personas.

Nunca fuimos a vivir a Bienenhof, y nuestros padres se divorciaron.