Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

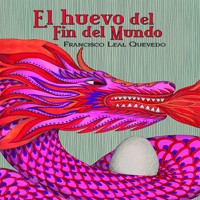

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Naranja

- Sprache: Spanisch

[Plan Lector Infantil] En esta novela, tan mágica como vertiginosa, se ponen en escena las cualidades e inteligencia de dos niños que lanzados a vivir una situación extrema no se intimidan y asumen con responsabilidad un difícil destino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Los secretos de Hafiz Mustafá

Francisco Leal Quevedo

ILUSTRACIONES DEJosé Sanabria

FINALISTA II PREMIO DE LITERATURA INFANTIL EL BARCO DE VAPOR — BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO, 2009

1El viaje

Aquel día, mientras bajaba saltando de felicidad por aquellas colinas, Nazim recordaba su llegada a Estambul, dos años atrás.

Amanecía sobre la gran ciudad. La lenta locomotora lo llevaba hacia un futuro incierto. Su mundo pasaba, para no regresar, tras esa ventana. Sus mejores recuerdos se alejaban sin remedio.

En el asiento del tren se sentía lleno de miedos, pues su vida estaba dando un salto al vacío. En menos de una semana el mundo construido se había venido abajo. A veces se encontraba deseando que aquello fuera un mal sueño y que al despertar, todo volviera a ser como antes. Pero cada madrugada aparecía ante sus ojos la misma dolorosa realidad.

De los días siguientes al trágico suceso recordaba poco. Las horas eran lentas y el dolor dentro de su pecho crecía y no lo dejaba respirar libremente.

Apenas había pasado una semana desde aquel momento, cuando las tres amigas de su madre se aparecieron en la casa. Ni él ni su hermana Fátima sabían bien de qué les hablaban.

—Hoy han venido unos funcionarios del Estado y preguntaron por ustedes —hablaban angustiadas en coro y manoteando al unísono—. Los huérfanos menores de edad no pueden vivir solos.

Les aconsejaron que viajaran a Estambul, antes de que las autoridades volvieran a buscarlos.

Ellos estaban confundidos y no sabían qué decisión tomar.

Tres días más tarde, cuando regresaban a casa, vieron desde lejos que varios policías intentaban entrar. Los niños decidieron permanecer escondidos. Los agentes antes de marcharse habían sellado puertas y ventanas. Entonces Nazim se convenció de que esas mujeres eran sabias y que sería sensato confiar en su consejo. Solo había una salida posible: desaparecer sin dejar rastro.

En realidad, había otra peor: ser ingresados a un orfanato.

—Allí los niños se mueren de hambre y están llenos de mugre y de liendres —dijo la más vieja, que había sido la más cercana a su madre.

Entraron por el patio a la casa sellada. En unas horas los dos hermanos hicieron sus maletas y se dirigieron a la estación. Las señoras los montaron en aquel vagón de tercera, les dieron los últimos abrazos y les volvieron a hacer la misma recomendación:

—Deben tener los ojos bien abiertos, el tren está lleno de ladrones —advirtió una.

—Y abundan aún más en los vagones de tercera clase. Aprovecharán cualquier descuido —agregó la otra.

Y para que no lo olvidaran les recordaron por última vez:

—Alguien irá a buscarlos en la estación final. No deben salir de allí hasta que esa persona desconocida llegue. Es muy fácil perderse en Estambul.

La locomotora comenzó a bufar y sonaron tres silbatos. Las viejas se apearon y desaparecieron en el andén de la estación.

Pronto fueron apenas tres manchas borrosas que desde la lejanía agitaban las manos.

El tren se movía lento. Nazim y Fátima a veces se dormían, como arrullados por el ruido monótono de las ruedas. Solo los despertaba el potente campanazo que avisaba que llegaban a una nueva estación.

Desde la Capadocia hasta la gran ciudad el viaje fue largo. Atrás quedaron muchas cosas, las altas montañas coronadas de nieve y los interminables campos de amapolas, las cabras de la llanura de Ankara, las manzanas de Amasya, de rojas mejillas, y los cultivos de avellanas aceitosas de Giresun1. También quedaban allá lejos la vida perfecta y sus mejores recuerdos.

Nazim sentía el pecho completamente hueco.

¿Cómo sería Estambul? Se la imaginaba como la torre de Babel, según había leído en un viejo libro, rebosante de maravillas, pero también de peligros. Se sentía lleno de miedo y de curiosidad, pero quizás la curiosidad era mayor, pues amaba las sorpresas.

El tren continuaba su monótona marcha. Le pareció que había mil paradas, todas iguales. A veces sentía que ese gusano de hierro se había detenido para siempre en medio de una planicie.

Y de pronto arrancaba de nuevo, con un ritmo perezoso, como si se hubiera despertado a medias de una siesta eterna.

Por el pasadizo del centro del vagón unos hombrecitos de uniforme distribuían la comida. Olía a pollo en medio de una nube de curry. Aquel olor lo sacudió por completo y se olvidó por un instante de sus penas. Despertó a Fátima. Él y su hermana comieron con placer. Luego de la cena ella otra vez se había dormido y llevaba varias horas en medio de profundos sueños. Él también durmió a ratos, pero el suyo no era un sueño tranquilo: tenía la responsabilidad de velar por los dos. Se sentía su protector, pues era tres años mayor que ella. Habían sido inseparables en los buenos tiempos, ahora lo serían aún más en medio de la adversidad.

Por el estrecho corredor deambulaban muchas personas raras: se montaban en una parada, se bajaban en la siguiente. En la otra de nuevo subían más personas. Era un desfile interminable de rostros diferentes, pero a su vez tan parecidos y los miraban a ellos dos con curiosidad. Esos transeúntes les inspiraban miedo. Podían ser los ladrones contra los que les advirtieron las ancianas. Se apretaron el uno contra el otro: así se sentían más seguros.

Al caer la noche todo aquel bullicio se aquietó un poco. Nazim durmió en medio de sobresaltos. Al fin, el cielo comenzó a aclararse. Se hicieron visibles las primeras casas de la gran ciudad pues se iluminaban las ventanas una tras otra. El cielo se tornó aún más claro. Y surgieron nuevas calles y luego otras, en una caravana sin fin. Y al rato se hicieron más altos los edificios. Estambul era una ciudad interminable, ubicada con suavidad sobre centenares de suaves colinas.

Y en el centro, como una gran cicatriz, estaba el Bósforo, cubierto de bruma, dividiendo sus mitades.

Su hermana aún dormía y no quiso interrumpir su sueño. El espectáculo de la ciudad que empezaba a despertarse le mantenía con los ojos bien abiertos.

Para donde mirara, había tantas mezquitas que desistió de contarlas: ellas dominaban el paisaje y los primeros rayos del sol resplandecían sobre sus doradas cúpulas. En su pueblo solo había una pequeña, eso sí muy hermosa, que también tenía su cúpula dorada y blancas paredes relucientes. Le habían dicho que Estambul tenía más de dos mil mezquitas, cada una flanqueada por sus minaretes: algunas tenían uno, otras dos, las más grandes cuatro y la gran mezquita tenía seis. Parecían flechas lanzadas directamente contra el cielo, como si le mostraran el camino a las plegarias.

Al fin el tren se detuvo definitivamente. Los viajeros se incorporaron y buscaron sus equipajes. Fátima se despertó. Aquello parecía un gran hangar oscuro y lleno de humo. Sin duda era la estación central donde finalizaban su viaje todos los trenes. Los pasajeros se apearon con afán, como si una prisa loca los lanzara en estampida. Sus familiares los estaban aguardando, algunos corrían a encontrarse y se abrazaban como si nunca más fueran a despegarse. Nazim y Fátima, en cambio, no querían dejar el vagón.

¿Acaso estaría alguien esperándolos?

En pocos minutos habían quedado solos.

Pasaron unos pocos instantes más. De pronto, el largo andén estaba vacío, todos se habían ido arrastrando su equipaje, en medio de risas y saludos. Los hermanos parecían dos ratas asustadas que no se decidían a abandonar la cueva y asomaban el hocico por el agujero.

1Aquí evocamos al poeta turco Nazim Hikmet (1901-1963). Antología. Amo a mi patria. Visor de poesía, Madrid, 2005, p. 151.

2Con miedo

No había alternativa: ya debían abandonar el vagón, pues unas presurosas mujeres habían empezado a asear el tren, que seguramente partiría de nuevo. Nazim y Fátima no sabían qué hacer.

Les habían dicho que alguien los recogería en la parada final. Alguien, sin género ni edad: podía ser un joven o una anciana.

¿Y si esa persona no aparecía?

¿O si no los reconocía? Estarían perdidos en la gran ciudad sin tiquete de regreso, sin dinero, sin conocidos, ni siquiera con una dirección en el bolsillo. Solo tenían unas señas imprecisas para localizar a esa pariente desconocida en una ciudad infinita.

Los dos niños comenzaron a caminar sobre el largo muelle. De pronto allá en el fondo, en el claroscuro, vieron a varias señoras, enfundadas en grandes abrigos negros que solo dejaban visibles sus cabezas, cubiertas con oscuros chadores2.

“Parecen brujas bajadas del mismo monte Ararat”, pensó Nazim.

Él no les temía a los seres que habitaban el mundo de la fantasía, aunque sí les tenía respeto, pues le habían contado muchas historias espeluznantes sobre ellos.

“Hay tantas cosas incomprensibles en este mundo, que hasta eso puede suceder”, pensó. “Parecen brujas preparando un aquelarre”3.

Este pensamiento lo sobrecogió un poco. Las altas paredes del hangar eran ahora un mosaico extraño de sombras y resplandores. Esa enorme estación podía ser la cueva de centenares de seres fantásticos. Alguna vez le había dicho que cabían varias docenas de ellos en la cabeza de un alfiler, entonces allí podían caber millones.

Desechó esa idea y sonrió ante su propio disparate. Las vio de cerca: eran seres de carne y hueso. Las posibles brujas los miraron sin verlos, continuaron charlando y riéndose entre ellas. Nazim se contagió un poco de sus risas y además al estar ya cerca de ellas, le parecieron inofensivas.

Los dos hermanos siguieron avanzando agarrados firmemente de las manos. Aterrados y con el corazón detenido, sentían que ahora sí estaban entrando en un mundo desconocido. Poco a poco, con paso de tortuga, se acercaron al final del muelle mientras miraban para uno y otro lado. Aún no aparecía alguien que los buscara y ya se insinuaba la luz de la calle por la gran puerta en la que sobresalía un letrero rojo...

Pasaron unos largos minutos. Nazim ni Fátima se decidían a atravesar esa enorme puerta giratoria. Les pareció que era la boca de un inmenso remolino que podía chuparlos y llevarlos al abismo. Estaban los dos, de nuevo, como ratas atisbando otro agujero. No cesaban de oír la voz de una de las ancianas cuando los despidieron: “No deben salir de allí hasta que esa persona desconocida llegue. Es muy fácil perderse en Estambul”.

El bullicio exterior de la estación los invitaba a echar una mirada, pero a la vez sentían terror.

Se alejaron de esa boca devoradora de gente. Decidieron que debían esperar y se sentaron juntos y apretados en una larga banca de madera. El minutero del inmenso reloj que anunciaba el horario de los trenes dio tres vueltas completas, increíblemente lentas.

—¿Qué vamos a hacer si no vienen? —preguntó con curiosidad Fátima mientras se ponía las manos resignadas en su falda.

—Solo podemos hacer una cosa —respondió Nazim con fingido tono de adulto—: esperar.

—¿Pero cuánto esperaremos? —preguntó exasperada la niña—. ¿Acaso un día entero?

—No lo sé, debemos esperar con paciencia todo el tiempo que sea necesario.

—¿Hasta que muramos de hambre y de sed? ¿Hasta que nos salgan raíces en los pies? —Fátima casi lloraba.

—Por favor, Fátima, no exageres.

Su hermana aceptaba casi siempre sus decisiones, si bien hacía muchas preguntas y ponía reparos. Esta vez se sintió regañada. Se quedaron un largo rato en silencio.

—Tengo hambre —dijo al rato la niña.

Nazim buscó en su maleta.

No encontró nada. Había buscado por buscar, pues sabía bien que no quedaban provisiones. Tampoco tenía dinero para comprarle algo a su hermana. Entonces, solo podía hacer una cosa: distraerla. Como era uno de sus pasatiempos favoritos, intentó comparar con animales a cada una de las personas que estaban allí cerca.

—¿No te parece que aquella muchacha, la que está sentada en esa banca, tiene cara de cabra? —preguntó con absoluta inocencia.

Ambos coincidieron en que el chador era un poco grande y suelto y parecía formar dos cuernos curvos. Además el nudo ajustado al mentón le daba a la mujer el aire de tener una barbilla peluda.

—Y aquella otra tiene cara de rana —dijo Fátima irreverente.

Los dos estallaron en una carcajada. A la señora de ojos saltones, que resaltaban aún más con ese velo verde, esa definición le cuadraba a la perfección.

—Y aquella otra, tan flaquita, parece una hormiga cansada —le dijo Nazim al oído a su hermana.

En ese momento pasaba una mujer muy delgada que llevaba un atado colosal sobre su espalda.

—Y aquel es un saltamontes viejo y renco —se animó a decir la niña señalándolo.

Nazim hizo la mímica de caminar como un anciano cojo. Otra vez sonaron ruidosas carcajadas. Algunas personas cansadas, que esperaban adormiladas en las bancas, se voltearon a mirar a los dos niños ruidosos.

Fátima se olvidó por un rato del hambre y se quedó dormida. Su silencio le pareció un alivio a Nazim que estaba crispado por la incierta espera.

Pasó otra hora lenta.

Al rato la niña abrió los ojos de nuevo, pues súbitamente se les acercó una sombra grande. Nazim y Fátima abrazaron las maletas contra sus cuerpos y una vez más se arrimaron el uno contra el otro.

La sombra se alejó despacio, pero luego se acercó otra y luego otra... Eran negras manchas misteriosas.

Mas una de las sombras dio tres vueltas alrededor de ellos. Con seguridad los miraba. Un enorme perro saltaba junto a ella. Sí, debía ser ella, a quien no habían visto nunca antes. ¿Cómo saberlo? Se quedaron quietos, esperando que la sombra se acercara aún más.

De pronto, se oyó una voz baja:

—¿Fátima? ¿Nazim?

Se tranquilizaron, pues sus nombres eran una contraseña de máxima seguridad. Era ella, sin duda, la tía Shadia, de quien apenas sabían su nombre y algún dato más que su padre les había contado una noche mientras cenaban. Era la única hermana de él, mucho mayor, una viuda sin hijos que vendía tapetes en el Gran Bazar de Estambul.

—Mi hermana es el ser más extraño que he conocido jamás —les dijo su padre una noche y aquello resultaba un mal presagio para los niños.

Se pararon a saludarla y esperaron un abrazo de calma que les habría caído muy bien.

Ella les respondió secamente, sin besos ni zalamerías. No estuvo cordial. Tampoco se ofreció a ayudarles con las maletas y se ocupaba todo el tiempo de sostener la correa de su gran perro.

—¡Quieto Solín! —repitió áspera la señora varias veces.

El montón de pelos no se daba por aludido: saltaba y brincaba y en más de una ocasión temieron que fuera a derribar a la anciana.

Por fin salieron a la gran avenida. Estaban asustados, pues nunca antes habían visto el tranvía ni tantos autos y, menos aún, ese hormiguero de gente que con prisa iba y venía por las calles.

El remolino humano los atraía con una fuerza irresistible y parecía que los iba a devorar en cualquier momento.

2Especie de velo con el que las mujeres árabes y turcas cubren la cabeza y parte del rostro.

3Reunión nocturna de brujos y brujas.

3¿Hacia dónde vamos?

Al atravesar la enorme puerta de vaivén de la entrada principal de la estación el río humano los absorbió.

Durante unos veinte metros se dejaron arrastrar...

De pronto la ola los soltó. En la esquina quedaron los tres y el perro. Nazim pensó que la anciana había traído carro, pues recordaba la descripción de su padre: “mi hermana está forrada en oro”. Además, si no tenía, podría alquilar uno.

Estaba equivocado.

—Iremos caminando —les dijo sin mirarlos y empezó a andar renqueando halada por el perro.

Los niños se miraron extrañados.

—Es saludable caminar —esta vez clavó los ojos en ellos—. Además, conocerán la ciudad.

Unos metros adelante el perro arrastraba a la anciana y Nazim y Fátima marchaban rezagados por el peso de las maletas. Algunas personas se quedaban mirando la extraña caravana. La enorme anciana parecía fatigada, por el jadeo entrecortado, pero continuaba sin detenerse.

Nazim sentía que las piernas se le convertían en gelatina.

Shadia paró a descansar y ellos dos la imitaron.

—¿Cómo ha sido el viaje? —les preguntó la vieja con inusual interés.

Y antes de que respondieran, agregó:

—Creo que deben de tener hambre.

Nazim y Fátima se miraron felices: al fin la tía se había dado cuenta de algo importante.

Pararon en un pequeño restaurante. Un inmenso rodillo con carne giraba cerca del fuego y el olor era embriagante para los dos hambrientos. El kebab de cordero daba vueltas y vueltas, y destilaba gotas brillantes que caían en un pequeño contenedor. Cada gota, al estrellarse contra el recipiente, lanzaba una oleada de olor.

El muchacho se imaginó la carne deshaciéndose en su boca.

En el local no estaba permitido el ingreso de mascotas. Shadia protestó varias veces:

—Ya verán que se queda quieto —le aclaró al mesero—, él no es un perro cualquiera.

Pero la norma no permitía excepciones, así que amarraron a Solín muy cerca de la entrada. Se sentaron los tres en una pequeña mesa y el mesero les ofreció los menús.

La anciana no les permitió ver la carta. Sin dudarlo, ordenó para ellos el plato más barato de la larga lista.

—Y para mí un Arca de Noé.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)