Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letra Impresa

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Literatubers

- Sprache: Spanisch

A Lemuel Gulliver siempre le gustó viajar, navegar a través de los mares a lugares desconocidos, y descubrir culturas y costumbres. En esta oportunidad, podrás acompañarlo a vivir grandes aventuras en la isla de Liliput.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 107

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Swift, Jonathan Los viajes de Gulliver : a Liliput y Brobdingnag / Jonathan Swift ; adaptado por Katherine Martínez Enciso ; ilustrado por Pablo Zamboni. - 1a ed adaptada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial Camino al sur, 2020. Libro digital, EPUB - (Literatubers ; 11) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-47288-6-9 1. Literatura Clásica Infantil. 2. Literatura Clásica Universal. 3. Narrativa Infantil y Juvenil Irlandesa. I. Martínez Enciso, Katherine, adap. II. Zamboni, Pablo, ilus. III. Título. CDD Ir823.9283

© Editorial Camino al Sur, 2020 Guaminí 5007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54-11-7501-1267 Whatsapp +54-911-3056-9533 [email protected] www.letraimpresa.com.ar Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la editorial. Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Idea y desarrollo: Diego Medina, Hector Artiles y Katherine Martínez Enciso Dirección editorial: Diego Medina Edición y adaptación: Katherine Martínez Enciso Diseño y diagramación: Estudio Cara o Cruz

Naufragio en las costas de Liliput

Mi padre tenía una hacienda en Nottingham. De cinco hijos, yo era el tercero. A los diecisiete años, me convertí en el aprendiz del señor James Bates, eminente cirujano de Londres, con quien estuve cuatro años. Con pequeñas cantidades de dinero que mi padre me enviaba de vez en cuando, fui aprendiendo navegación, matemáticas, física y otras disciplinas útiles a quien ha de viajar, pues siempre creí que esta sería mi suerte.

Terminados mis estudios y durante la siguiente década, trabajé como médico en diferentes embarcaciones donde realicé varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales. Ya aburrido del mar, quise quedarme en casa con mi mujer y, durante los últimos años, intenté establecer mi propio consultorio, pero los tiempos no eran buenos y nunca hubo suficientes clientes. Así que terminé aceptando el ofrecimiento del capitán William Pritchard, patrón del Antelope, que iba a emprender un viaje al mar del Sur.

Nos hicimos a la mar en Bristol el 4 de mayo de 1699. Al principio, la travesía fue muy próspera, mas no sería oportuno relatar nuestras aventuras en aquellas aguas. Basta decir que, en el camino a las Indias Orientales, fuimos arrojados por una violenta tempestad al noroeste de la tierra de Tasmania. El 15 de noviembre, los marineros vislumbraron entre la espesa niebla una gran roca, pero el viento era tan fuerte que no pudimos evitar que arrastrase y estrellase el barco contra ella. Desconozco lo que pasó con mis compañeros, pero supongo que murieron todos. En cuanto a mí, nadé empujado por viento y marea. A menudo, alargaba las piernas hacia abajo, sin encontrar fondo; pero cuando sentí que me era imposible luchar más, hice pie. Por entonces, la tormenta había terminado.

Según mis cálculos, llegué a la playa a eso de las ocho de la noche. No había señal alguna de casas ni habitantes y me encontraba tan cansado que me tendí en la arena y dormí más profundamente de lo que recordaba haberlo hecho en mi vida.

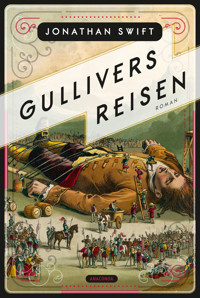

Al despertarme, estaba amaneciendo. Intenté levantarme, pero no pude moverme; me había acostado de espaldas y tenía los brazos y las piernas fuertemente amarrados a ambos lados, y mi cabello, largo y fuerte, atado del mismo modo. Sentía varias delgadas cuerdas que me cruzaban el cuerpo desde debajo de los brazos hasta los muslos. Oía a mi alrededor un ruido confuso; pero la postura en que me encontraba solamente me dejaba ver el cielo. Al poco tiempo, sentí moverse sobre mi pierna izquierda algo vivo que, avanzando lentamente, me pasó sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla. Forzando la mirada hacia abajo cuanto pude, advertí que se trataba de una criatura humana cuya altura no llegaba a quince centímetros, con arco y flecha en las manos y carcaj [1] a la espalda.

De un momento al otro, sentí que al menos cuarenta de la misma especie subían a mi cuerpo. Rugí tan fuerte, que todos ellos huyeron hacia atrás con terror; algunos, según me dijeron después, resultaron heridos de las caídas que sufrieron al saltar de mis costados a la arena. Pero pronto volvieron a subir y uno de ellos levantó los brazos y exclamó con una voz chillona: Hekinah degul. Los demás repitieron las mismas palabras varias veces, pero yo entonces no sabía lo que querían decir.

La situación en la que me encontraba era bastante molesta. Finalmente, luchando por liberarme, pude romper las cuerdas y arrancar las pequeñas estacas que me sujetaban a tierra el brazo izquierdo y, al mismo tiempo, con un fuerte tirón que me produjo grandes dolores, aflojé un poco las cuerdas que me sujetaban los cabellos. Intenté atraparlas, pero aquellas criaturas huyeron antes de que lo lograra.

De pronto escuché que uno gritaba con gran fuerza: Tolpo phonac. Al instante, sentí más de cien flechas descargadas contra mi mano izquierda, que me pinchaban como agujas; y además hicieron otra descarga al aire, y algunos, armados de lanzas, intentaron pincharme en los costados. Por fortuna, llevaba un chaleco de piel de gamuza que no pudieron atravesar.

Aunque intenté defenderme, eran tantas las criaturitas que me atacaban que decidí que lo más prudente era estarme quieto; hasta que mis adversarios se fueran a descansar y yo me pudiera desatar. Entonces, cuando observaron que me había quedado inmóvil, ya no dispararon más flechas y empezaron a construir una tarima de aproximadamente cincuenta centímetros de alto, con dos o tres escaleras de mano para subir. Desde allí, uno de ellos pronunció un largo discurso, del que yo no comprendí una sílaba.

Antes de comenzar a hablar, el orador exclamó tres veces: Langro dehul san. (Estas palabras y las anteriores me fueron después repetidas y explicadas). Inmediatamente después, unos cincuenta habitantes se acercaron y cortaron las cuerdas que me sujetaban el lado izquierdo de la cabeza, por lo que pude moverla y observar a la persona que iba a hablar. Parecía de mediana edad y más alto que cualquiera de los otros tres que lo acompañaban. Hablaba como un consumado orador y pude distinguir en su discurso muchos períodos de amenaza y otros de promesas, piedad y cortesía. Yo contesté con pocas señas y del modo más sumiso, pero como tenía mucha hambre, llevé repetidamente mi dedo a la boca para dar a entender que necesitaba alimento. El hurgo, así llaman ellos a los grandes señores, me comprendió muy bien. Bajó del tablado y ordenó que se apoyasen en mis costados varias escaleras. Más de un centenar de habitantes subieron por ellas y caminaron hacia mi boca cargados con cestas llenas de carne, que habían sido dispuestas y enviadas allí por orden del rey.

Los locales me abastecían como podían, dando muestras de asombro y maravilla por mi corpulencia y apetito. Luego, hice seña de que me dieran de beber: rodaron hacia mi mano uno de sus mayores barriles y le arrancaron la parte superior; me lo bebí de un trago, luego me dieron más, hasta que no hubo ya ninguno para darme.

Cuando terminaron de alimentarme, se presentó ante mí una persona de alto rango en nombre de Su Majestad Imperial. Su Excelencia, que había subido por la canilla de mi pierna derecha, se me adelantó hasta la cara con una docena de su comitiva, sacó sus credenciales con el sello real, que me acercó mucho a los ojos, y habló durante diez minutos sin señales de enfado, pero con tono de firme resolución. Su Majestad, en consejo, había decidido que me llevaran a la capital, donde me harían su prisionero, pero me darían de comer y beber en cantidad suficiente.

Intenté una vez más romper las cuerdas que me ataban; pero, cuando volví a sentir el escozor de las flechas en la cara y en las manos, que tenía llenas de ampollas, hice demostraciones de que podían disponer de mí a su gusto. Entonces el hurgo y sus compañeros se apartaron con mucha cortesía. Poco después, me untaron la cara y las dos manos con una especie de ungüento de olor muy agradable y que en pocos minutos me quitó por completo la irritación causada por las flechas. Esto, unido a la buena comida y bebida que me dieron, me predispuso al sueño.

Estas gentes son excelentísimos matemáticos, y han llegado a una gran perfección en las artes mecánicas con el amparo y el estímulo del emperador, que es un famoso protector de la ciencia. Este príncipe tiene varias máquinas montadas sobre ruedas para el transporte de árboles y otros grandes pesos. Quinientos carpinteros e ingenieros se pusieron a la obra para crear la mayor de las máquinas hasta entonces construida, con la finalidad de transportarme hasta la capital. Consistía en un tablero levantado siete centímetros del suelo, de unos dos metros de largo y uno de ancho, y que se movía sobre veintidós ruedas. Instalaron la máquina paralela a mí; pero la principal dificultad era alzarme y colocarme en este vehículo. Ochenta vigas fueron erigidas para este fin, y cuerdas muy fuertes fueron sujetadas con garfios a numerosas fajas con que los trabajadores me habían rodeado el cuello, las manos, el cuerpo y las piernas.

Novecientos hombres de los más robustos tiraron de estas cuerdas por medio de poleas fijadas en las vigas, y así, en menos de tres horas, fui levantado, puesto sobre la máquina y, en ella, atado fuertemente. Todo esto me lo contaron, porque mientras se hizo esta operación yacía yo en profundo sueño. Mil quinientos de los mayores caballos del emperador se emplearon para llevarme hacia la metrópolis, que estaba a un kilómetro de distancia.

La caminata fue larga y, hacia el mediodía del día siguiente, estábamos frente a las puertas de la ciudad. El emperador y toda su corte nos salieron al encuentro, pero los altos funcionarios no permitieron que Su Majestad se pusiera en peligro subiéndose sobre mi cuerpo.

Se había dispuesto que yo me alojara en un antiguo templo que, debido a un bárbaro asesinato cometido en él, fue clausurado por profano y, desde entonces, se destinaba a usos comunes. La gran puerta que daba al norte tenía un metro y medio de alta y cerca de un metro de ancha. Así que yo podía deslizarme por ella fácilmente. A cada lado de la puerta había una ventanita. Por la de la izquierda, el herrero del rey pasó noventa y una cadenas, las cuales me ciñeron a la pierna izquierda, cerradas con treinta y seis candados. Frente a este templo, al otro lado de la gran carretera, había una torre de por lo menos metro y medio de alta. A ella subió el emperador para aprovechar la oportunidad de verme y, según me enteré después, más de cien mil habitantes se acercaron al antiguo templo con el mismo proyecto. A pesar de mis guardias, muchos subieron a mi cuerpo con ayuda de escaleras de mano. Pero pronto se publicó una ley que lo prohibió bajo pena de muerte.

Cuando los trabajadores creyeron que ya me sería imposible desencadenarme, cortaron todas las cuerdas que me ataban y, acto seguido, me levanté en el estado más melancólico en que en mi vida me había encontrado. El ruido y el asombro de la gente al verme levantar y caminar no pueden describirse. Las cadenas que me sujetaban la pierna izquierda eran de unos dos metros de largo, y no solo me dejaban libertad para andar hacia atrás y hacia adelante en semicírculo, sino que también me permitían acostarme a lo largo en el templo.

[1] Caja con forma de tubo, que se llevaba colgada del hombro y era utilizada para guardar las flechas.

Gulliver es llevado a la capital y presentado al emperador

Cuando me vi de pie, miré a mi alrededor, y debo confesar que nunca se me ofreció más curiosa perspectiva. La tierra que me rodeaba parecía un jardín. A mi izquierda descubrí la población, que parecía una decoración de ciudad de un teatro. Ya había descendido de la torre el emperador y avanzaba hacia mí. Al llegar, me inspeccionó por todos lados con gran admiración, pero guardando prudente distancia. Ordenó a sus cocineros que me diesen de comer y beber, y estos lo hicieron adelantando las viandas en una especie de vehículos de ruedas hasta que llegaba a agarrarlas. Tomé estos vehículos, que pronto estuvieron vacíos; veinte estaban llenos de carne y diez de jugo de uva. Comí la carne en dos o tres buenos bocados y bebí el jugo de un sorbo.