Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

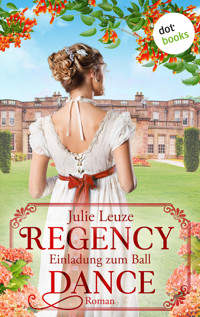

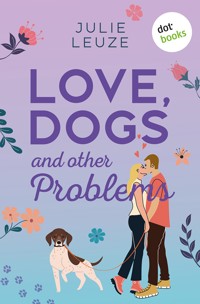

- Herausgeber: dotbooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein eigener Gnadenhof, das ist Lunas Lebenstraum – doch den zu finanzieren ist gar nicht so leicht. Also arbeitet sie vorerst als Tierheilpraktikerin für reiche Hausfrauen, die ihre pelzigen Lieblinge gerne mit Globuli, Farblichttherapie und Akupressur ganzheitlich verwöhnt haben wollen. Für Luna selbst steht das tatsächliche Wohl der Tiere natürlich im Mittelpunkt, aber etwas esoterischer Flair schadet niemanden … So kommt sie eigentlich gut über die Runden – bis TV-Berühmtheit und Tierarzt David auftaucht und ihr im Handumdrehen die Kundinnen ausspannt! Auf einmal muss Luna ihr Revier verteidigen – was viel einfacher wäre, wenn sie diesen aufgeblasenen Schönling anschauen könnte, ohne weiche Knie zu bekommen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über dieses Buch:

Ein eigener Gnadenhof, das ist Lunas Lebenstraum – doch den zu finanzieren ist gar nicht so leicht. Also arbeitet sie vorerst als Tierheilpraktikerin für reiche Hausfrauen, die ihre pelzigen Lieblinge gerne mit Globuli, Farblichttherapie und Akupressur ganzheitlich verwöhnt haben wollen. Für Luna selbst steht das tatsächliche Wohl der Tiere natürlich im Mittelpunkt, aber etwas esoterischer Flair schadet niemanden … So kommt sie eigentlich gut über die Runden – bis TV-Berühmtheit und Tierarzt David auftaucht und ihr im Handumdrehen die Kundinnen ausspannt! Auf einmal muss Luna ihr Revier verteidigen – was viel einfacher wäre, wenn sie diesen aufgeblasenen Schönling anschauen könnte, ohne weiche Knie zu bekommen …

eBook-Neuausgabe November 2025

Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Killesberg Kiss« im Silberburg-Verlag.

Copyright © der Originalausgabe 2012 by Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen

Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: MostlyPremade – Nadine Most unter Verwendung von stock.adobe.com (virinaflora, nadzeya26, ZeinousGDS) und freepik.com (Allie su)

eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)

ISBN 978-3-69076-357-8

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Julie Leuze

Love, Dogs & other Problems

Roman

Für Oli

Teil I | ENERGIE

»Frühling auf vielen Fährten, aber noch nirgends ein Ziel.«

Rainer Maria Rilke, »Mir zur Feier«

Kapitel 1

»Peng Cui, komm doch endlich heraus. Das Frauchen hat dir Besuch mitgebracht, ganz feinen Besuch! Die Luna Jacobs ist da, Peng Cui!«

Frau Singer ging mühsam vor dem hellblauen Plüschhaus in die Knie, in dem sich ihr zitternder Hund verbarg. Bereits seit einer halben Stunde versuchte sie, Peng Cui aus seiner schleifenverzierten Festung zu locken. Sie hatte es bereits mit Strenge, Hundekuchen und Spielzeug versucht, jetzt war verständnisvolles Säuseln dran.

Ich trat von einem Bein auf das andere. Langsam wurde ich unruhig, denn ich hatte für die Behandlung etwa eine Stunde eingeplant, und diese Zeit neigte sich bereits dem Ende zu. Unauffällig schielte ich auf meine Armbanduhr. Vielleicht sollte ich Harriet anrufen und sie bitten, meinen Sohn Moritz vom Kindergarten abzuholen. So wie es aussah, würde ich heute auf keinen Fall pünktlich dort sein.

Gerade keifte Frau Singer: »Peng Cui, du alter Angsthase, jetzt komm endlich raus!« Die Säuselnummer war offensichtlich beendet.

»Darf ich es vielleicht mal versuchen?«, fragte ich vorsichtig.

»Wenn Sie meinen, Sie haben mehr Glück mit dem Vieh ...« Ächzend wuchtete Frau Singer sich hoch, doch da sie sehr beleibt war, dauerte das eine Weile. Als sie schließlich stand, ordnete sie mit geübtem Griff ihre Frisur und sagte würdevoll: »Das kommt alles nur von seiner Depression, darum ist er so komisch. Wenn ich gewusst hätte, dass Chinesische Schopfhunde dermaßen empfindlich sind, hätte ich mich für eine andere Rasse entschieden, Frau Jacobs. Dabei habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um genau so einen Hund zu bekommen! Was meinen Sie, wie lange ich allein dafür gebraucht habe, ihm einen echt chinesischen Namen auszusuchen!« Ihre Stimme bekam einen klagenden Unterton. »Zum Dank hockt er jetzt von morgens bis abends in seinem Häuschen, und außerdem hat er ständig Husten.«

»Das kriegen wir schon hin«, tröstete ich sie. »Akupressur kann bei übersensiblen Tieren Wunder wirken.«

Ich setzte mich auf den Boden, hielt dem zitternden Würmchen in seinem Schleifenhaus meine Hand zum Beschnuppern hin, und als er sie probeweise leckte, hob ich ihn einfach heraus. Das war nicht schwer, denn Peng Cui wog trotz seiner vielen Speckröllchen nur fünf Kilo. Er war nämlich sehr klein, und außerdem fiel das Gewicht des Fells weg: Peng Cui war nackt. Nur Pfoten und Rute konnten mit einigen Härchen auftrumpfen, und den Hundekopf zierte ein struppiger, weißer Haarschopf.

Ich setzte mir den kleinen Rüden auf den Schoß und streichelte seinen unbehaarten, braunen Rücken. Armes Tier, fuhr es mir durch den Kopf.

»Was hat Sie an dieser Rasse eigentlich so angezogen?«, fragte ich.

»Na, das liegt doch auf der Hand: die Haarlosigkeit!« Frau Singer blickte mich an, als könne sie meine Begriffsstutzigkeit kaum fassen. »Ich habe doch eine Tierhaarallergie. Da ist es sehr erleichternd, dass Peng Cui so wenig Fell hat. Dumm ist nur, dass er so leicht Sonnenbrand kriegt, selbst jetzt schon, im Mai. Ständig muss man aufpassen, dass er eines seiner Jäckchen trägt! Deshalb gehen wir auch kaum spazieren – entweder friert Peng Cui, oder er brät in der Sonne, recht machen kann man es ihm nie. Und jetzt bewegt der kleine Faulpelz sich nur noch, um an sein Fressi zu kommen.«

Mitleid mit dem nackten, zitternden Tier auf meinem Schoß überflutete mich. Ich zog meine Aufmerksamkeit von der jammernden Frau Singer ab und konzentrierte mich voll auf meinen kleinen Patienten.

»Du hast also keine Kraft mehr, hm?«, fragte ich in dem leisen Singsang, den ich mir im Umgang mit verängstigten Tieren angewöhnt hatte. Vorsichtig strich ich über Peng Cuis Schulter und Vorderbein hinab bis zur ersten Zehe. Hier verlief der Lungenmeridian, und ich vermutete, dass er gestört war.

Ich schloss die Augen und versuchte, nur noch den Energiefluss unter meinen Händen zu fühlen.

Fast sofort kam die Antwort: Meine Fingerspitzen kribbelten und bestätigten meinen Verdacht. Punktgenau zeigten sie mir die Stelle an Peng Cuis Bein, an der die Blockade saß.

Ich begann, den Punkt leicht mit dem Daumen zu massieren.

Peng Cui hörte auf zu zittern. Er sah mich aufmerksam an, dann legte er den Kopf nieder und schloss die Augen.

»Was passiert denn jetzt?«, fragte Frau Singer misstrauisch. »Es sieht ja aus, als schliefe er ein! Ich dachte, eine Akupressur-Behandlung täte weh!«

»Manchmal schmerzen gestörte Punkte, ja«, murmelte ich, während ich konzentriert in meiner Arbeit fortfuhr. »Aber die Behandlung ist trotzdem wohltuend. Die meisten Tiere merken, dass ich ihnen helfe, und vertrauen mir.«

Langsam arbeitete ich mich auf dem Lungenmeridian voran. Peng Cui lag mucksmäuschenstill in meinem Schoß und ließ es zu, dass ich meinen Daumen immer wieder in seine braune Haut drückte.

Frau Singer zog die Augenbrauen hoch. »Das sieht mir aber eher nach Wellness-Massage aus. Dafür habe ich Sie eigentlich nicht gerufen, Frau Jacobs.«

Ich drückte den Lungen-Alarmpunkt und spürte, wie er sich wieder mit Energie füllte. Gut so.

»Sie streicheln Peng Cui ein bisschen, erzählen mir esoterische Halbwahrheiten, und das kostet mich dann 40 Euro«, meckerte Frau Singer. »40 Euro finde ich sowieso sehr viel, ob das jetzt Wellness ist oder Akupressur. Auch unsereins findet das Geld nicht auf der Straße, wissen Sie?«

Ich nickte abwesend, meine ganze Aufmerksamkeit lag bei Peng Cui. Die Behandlung war nun fast abgeschlossen, und er seufzte wohlig. Unwillkürlich lächelte ich.

Als meine Fingerspitzen mir anzeigten, dass die Energie wieder ungehindert floss, streichelte ich Peng Cui noch ein bisschen und sagte zu Frau Singer: »Er bräuchte mehr Bewegung. Er ist zu dick, und außerdem bin ich sicher, dass ihm der Kontakt zu Artgenossen fehlt.«

Frau Singer schnaufte empört. »Er hat doch mich! Vor anderen Hunden fürchtet er sich bloß, und am Ende sabbern die ihm noch sein Jäckchen voll.«

»Das ist natürlich ärgerlich«, sagte ich geduldig. »Trotzdem sollten Sie mit ihm rausgehen. Sie haben doch die Feuerbacher Heide praktisch vor der Haustür. Könnten Sie dort nicht zwei-, dreimal am Tag mit ihm laufen?«

»Als hätte ich sonst nichts zu tun«, brummte Frau Singer missmutig. An ihren Hund gewandt sagte sie: »Tja, Peng Cui, die Frau Jacobs glaubt, nur weil ich Hausfrau bin, läge ich den ganzen Tag auf der faulen Haut! Aber gut: Dann gehen wir halt ab und zu auf die Feuerbacher Heide. Am Bismarckturm kann man sich ja recht nett hinsetzen. Auch wenn ich eigentlich finde, dass das Gärtle einem Zwerg wie dir reichen sollte ...« Ihr Kinn ruckte vielsagend in Richtung Terrasse.

Gärtle? Eher goldener Käfig, dachte ich und warf einen Blick aus der gläsernen Terrassentür in das perfekt gepflegte und gestutzte Grün des Singer’schen Anwesens. Golfrasen wechselte sich mit Schwänen und Eichhörnchen aus Buchsbaum ab, Rosen blühten in absolut unkrautfreien Beeten. Plötzlich musste ich an Harriet denken. Die »Killesberg-Society« nannte sie spöttisch die Menschen hier oben, mit denen ich mein Geld verdiente. Na ja, eher mit ihren Haustieren.

»Wenn sein Husten durch die Spaziergänge schlimmer wird, mache ich Sie aber haftbar, Frau Jacobs!«, unterbrach Frau Singer drohend meine Gedanken.

»Der Husten wird nicht schlimmer werden«, sagte ich fest. »Er wird vergehen. Genau wie seine Depressionen und das Übergewicht.«

»Übergewicht, Übergewicht!«, rief Frau Singer beleidigt. »Warum nur sind alle um mich herum so besessen von dem Thema Übergewicht? Verbünden Sie sich doch gleich mit meinem Mann, der legt mir morgens schon immer eine Karotte auf den Teller!«

O je, da hatte ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Ich schwieg verunsichert, setzte Peng Cui auf den Boden, stand auf und warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Mist, in fünf Minuten schloss der Kindergarten. Ich musste unbedingt Harriet anrufen.

Als Frau Singer mich endlich durch den hallenartigen Eingangsbereich zur Haustür brachte, fühlte ich mich gleichzeitig erschöpft und erleichtert – Ersteres wegen des Frauchens, Letzteres wegen des Hundes. Ich drehte mich noch einmal nach meinem kleinen Patienten um. Peng Cui stand schwanzwedelnd in der Mitte des Wohnzimmers und schaute mir mit blanken Augen nach, von Traurigkeit keine Spur mehr.

Und genau dafür lohnt sich das alles, fuhr es mir durch den Kopf.

Da fühlte ich mich mit einem Mal so zufrieden, dass ich sogar vergaß, mir von Frau Singer meine 40 Euro geben zu lassen.

Ich bog mit meinem Fahrrad in den Hölzelweg ein und dachte über mein neues Leben nach. Eigentlich konnte ich es immer noch nicht recht glauben, dass mein Traum Wirklichkeit geworden war: Ich, Luna Jacobs, arbeitete als Tierheilpraktikerin!

Gut, es war nur der zweitbeste Traum. Mein absoluter Obertraum war ein Gnadenhof, auf dem ich ungeliebte, kranke und alte Tiere betreute. Doch das war natürlich völlig illusionär, und dass sich stattdessen mein zweitbester Traum erfüllt hatte, empfand ich immer noch als Geschenk des Himmels.

Früher hatte ich als Bibliothekarin gearbeitet, und das war in Ordnung gewesen.

Jetzt liebte ich, was ich tat.

Ich liebte es, mit meinen Fingern die Krankheiten, die Blockaden, die Schwachpunkte eines Tieres zu erspüren. Und ich liebte es, genau die richtige Heilmethode für das jeweilige Tier auszuwählen. Homöopathie, Massagen, Farblicht oder Bachblüten – jede Krankheit benötigte ihre ganz spezielle Therapie, und nicht alle Tiere sprachen auf alle Methoden gleichermaßen gut an. Es war jedes Mal von Neuem eine Herausforderung, und manchmal machte mir das Angst. Aber wenn ich die Herausforderung gemeistert hatte und das Tier gesund wurde, empfand ich eine solch tiefe Befriedigung, wie ich sie in all den Jahren zwischen staubigen Büchern niemals empfunden hatte. Mehr und mehr glaubte ich daran, dass es meine ganz persönliche Aufgabe in dieser Welt war, Tiere zu heilen und ihnen Gutes zu tun, auf welche Art auch immer. Dass diese Aufgabe finanziell nicht sooo einträglich war, tat ich mit einem Schulterzucken ab. Alles konnte man nicht haben.

Als Moritz im letzten Herbst in den Kindergarten gekommen war, war das der Startschuss für meine Selbständigkeit als Tierheilpraktikerin gewesen, und ich hatte diesen Schritt noch keine Sekunde lang bereut. Die Tierhalter waren zwar manchmal etwas schwierig, aber damit wurde ich schon fertig. Wenn bloß ...

Ja, wenn da bloß nicht immer diese Selbstzweifel gewesen wären! Nach Besuchen bei misstrauischen Kundinnen wie Frau Singer kam ich regelmäßig ins Grübeln. Menschen wie sie fanden Akupressur, Schüssler-Salze und Musiktherapie zwar schick, glaubten aber nicht wirklich an ihre Heilkraft. Entsprechend zwiespältig standen sie mir und meiner Arbeit gegenüber. Und ich saugte ihre Zweifel auf wie ein Schwamm: Spürte ich wirklich, an was die Tiere litten, oder konnte ich nur gut raten? Reichte meine Ausbildung aus, oder hätte ich doch Tiermedizin studieren sollen? Waren die Tiere, denen ich hatte helfen können, wirklich aufgrund meiner Behandlung gesund geworden, oder wären sie so oder so genesen?

Fragen über Fragen.

Aber pure Einbildung, dachte ich nun und stieg vom Rad, können meine Fähigkeiten doch nicht sein! Schließlich geht es schon sehr vielen Tieren besser, zu denen ich gerufen wurde. Oder ist das alles Zufall? Sitze ich selbst einem Riesen-Irrtum auf, und die Schulmedizin ist das einzig Wahre? Dann wird der ganze Schwindel irgendwann auffliegen, und ich stehe mit leeren Händen da ...

Nein, so kam ich nicht weiter, beschloss ich. Was ich jetzt brauchte, war keine Grübelei, sondern eine rückenstärkende Unterhaltung mit meiner besten Freundin. Ich brauchte Harriet!

Ich schob mein Fahrrad durch den Hofeingang, der in den begrünten Innenhof des Friedrich-Ebert-Baus am Rande der Weißenhofsiedlung führte. Hier wohnte ich mit Moritz, und hier – in einer der kleinen Wohnungen, die sich in den Gebäudeflügeln um den Hof herum gruppierten – wohnten auch meine Freunde: Harriet und ihr Mann Rudi.

Ich erblickte Harriet auf einer der Holzbänke in der Mitte des Hofes. Sie saß entspannt in der Sonne, hatte die Füße auf den klobigen Tisch gelegt und beobachtete meinen Sohn, der sich im Sandkasten vergnügte.

Harriet war meine beste Freundin und hatte immer ein offenes Ohr für mich. Das war zwar auch ihr Beruf – sie war Psychoanalytikerin –, aber wenn sie mich therapierte, dann jedenfalls so, dass ich es nicht bemerkte. Mit ihr zusammen zu sein, tat einfach gut, selbst wenn um einen herum die Welt einstürzte. Außerdem war Harriet einer der wenigen Menschen, die während meiner Schwangerschaft mit Moritz wie selbstverständlich zu mir gehalten hatten. Das hatte unsere Freundschaft auf ein ganz neues Level gehoben – hatte sie unzerstörbar gemacht. Ich war so unendlich froh darüber, dass ihr schwäbischer Ehemann sie vor einem Jahrzehnt von England weg- und in die Weißenhofsiedlung hineingelockt hatte, wo wir uns dann kennengelernt hatten, dass mich schon diese Tat allein für den wortkargen Rudi Freundschaft empfinden ließ.

»Maaamaaaaa!« Moritz hatte mich entdeckt und rannte über den Rasen auf mich zu.

Ich fing ihn auf und schloss ihn in die Arme. »Hallo, mein Schatz! Wie war’s im Kindergarten?«

»Ssön«, sagte er strahlend. Das »sch« und das weiche »ch« wollten ihm noch nicht so recht über die Lippen, aber er war ja auch gerade erst vier geworden. »Die Lisa hat miss gehauen, und iss bin von der Ssaukel gefallen. Aber es gab ganz tolles Mittagessen, ganz ohne Gesundes, und iss und der Lenni durften heute Tissdienst machen.« Er lächelte verklärt.

Ich verkniff mir eine Bemerkung zum Wert von Gemüse und streichelte stattdessen Moritz’ rosige Wangen. Zärtlich betrachtete ich seine weichen dunklen Locken, die schokoladenbraunen Augen und das zarte Mündchen. Wohl zum tausendsten Male dachte ich, dass die schwierige Entscheidung für dieses Kind die beste meines Lebens gewesen war.

»Jetzt muss iss aber meine Banane holen«, sagte Moritz schließlich und deutete auf ein paniertes Etwas, das im Sandkasten lag.

»Ich glaube, die ist im Mülleimer besser aufgehoben als in deinem Bauch«, wandte ich ein, doch er war schon weggelaufen. Nachsichtig schaute ich ihm hinterher, dann schlenderte ich zu Harriet.

»Endlich Feierabend«, sagte ich aufatmend und ließ mich neben sie auf die Bank plumpsen. Erst jetzt bemerkte ich, dass auf der Bank uns gegenüber Simone lag und ein Schläfchen hielt. Ihr Pailletten-Käppi war ihr vom Kopf gerutscht und funkelte in der Abendsonne, den Oberkörper zierte ein T-Shirt mit der Aufschrift »Bier formte diesen schönen Körper«. Nun, über Geschmack ließ sich bekanntlich streiten.

Ich flüsterte: »Hat sie sich so mit dir gelangweilt, dass sie eingeschlafen ist?«

Harriet grinste. »Sie hatte einen schweren Tag, sagt sie. Hat an einer Mega-Idee gearbeitet, wie sie endlich zu Geld kommen kann. Anscheinend will sie sich selbständig machen. Womit, wollte sie mir aber erst verraten, wenn du auch da bist.«

Simone lebte erst seit Kurzem im Friedrich-Ebert-Bau. Sie war Mitte dreißig, hatte weder Mann noch Kinder, dafür aber eine abschreckende Vorliebe für Motto-T-Shirts. Man konnte nicht sagen, dass Simone mit Schönheit gesegnet war, ihre Schulbildung deckte gerade mal das gesetzlich vorgeschriebene Minimum ab, und zu allem Übel war sie seit geraumer Zeit arbeitslos. Objektiv gesehen, hatte Simone also wenig Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Aber sie gab nicht auf, zog eine Idee nach der anderen aus dem Ärmel, wie sie ihr Leben doch noch zum Besseren wenden konnte. Und dafür bewunderte ich sie.

Nett, dass sie auf mich gewartet hatte, um von ihrem neuesten Einfall zu erzählen. Und ausgerechnet heute war ich so spät dran!

»Danke übrigens, dass du Moritz vom Kindergarten abgeholt hast«, sagte ich mit schlechtem Gewissen zu Harriet. »Es ging wieder länger bei der Killesberg-Society.« Ich seufzte. »Was täte ich nur ohne dich?«

Harriet strich sich eine Strähne ihres langen, schwarzen Haares hinter die Ohren. »Schon okay«, sagte sie großzügig und spitzte ihre knallroten Lippen. Wenn sie so geschminkt war, erinnerte sie mich immer ein bisschen an Morticia Addams. »Moritz ist so lovely! Außerdem bin ich seine Patentante. Also wofür bedankst du dich?«

»Dafür, dass du immer einspringst, wenn ich nicht weiß, wo mir vor Patienten, Fortbildungen und mütterlichen Pflichten der Kopf steht?«, schlug ich lächelnd vor. Harriet hielt viele Sitzungen nach Feierabend ab, da die Menschen gerne nach der Arbeit zu ihr kamen. Dafür hatte sie tagsüber immer mal wieder ein paar Stunden frei. Und das war mein Glück.

»Ich mach das gerne«, winkte sie ab. »Geh du mit deinen Wünschelruten-Händen auf Krankheitssuche, ich kümmere mich währenddessen um deinen Sohn.«

»Hey, mit Wünschelruten hat das nichts zu tun! Dass ich Krankheiten erspüren kann, lässt sich ganz nüchtern erklären.«

»Ach ja? Wie denn?«, fragte Harriet interessiert.

Tja, das fragte ich mich auch ständig. Dennoch musste es eine Erklärung geben! Ich hatte sie nur noch nicht gefunden.

»Mit ... energetischen Schwingungen«, sagte ich aufs Geratewohl. »Frequenzen. Elektromagnetischen Kräften.«

Harriet lachte. »Das klingt wirklich sehr nüchtern. Aber Hauptsache, die Tiere werden aufgrund deiner Diagnose und Behandlung wieder gesund. Ob du das ›Wie‹ und das ›Warum‹ erklären kannst oder nicht, ist ja eigentlich egal. Wer heilt, hat Recht!«

Ich lächelte verlegen, und meine Selbstzweifel verflogen – zumindest für den Moment.

»Hab i da was von Heilung ghört?«, erklang Simones verschlafene Stimme auf der anderen Seite des Tisches. Sie richtete sich auf, strubbelte sich mit der Hand ihre braunen Zotteln zurecht und stülpte das Pailletten-Käppi darauf.

»Hallo, Luna«, sagte sie gähnend. »Gut, dass du endlich da bisch. Ich wollt euch nämlich ebbes verzähla. Hat au was mit Heilung zom doe.«

»Ich bin schon ganz gespannt«, sagte ich. »Du willst also den Schritt in die Selbständigkeit wagen?«

Simone war jetzt vollkommen wach. »Ha ja«, sagte sie, »und i hab a sauguade Gschäftsidee.« Sie strich sich den Bier-Spruch über Busen und Bauch glatt und holte tief Luft. Dann platzte sie heraus: »Findet ihr net au, dass die arme kloine Tierla es verdiene dätet, dass mr se mit ihre Probleme ernst nemmt? Mr sollt mit dene doch über ihre Sorga sprecha könna wie mit de Menscha au, oder? Vielleicht sogar therapiera?«

Ich schwieg überrascht.

Harriet zog die Augenbrauen hoch.

»Des isch mei Idee: Psychoanalyse für Tiere«, fuhr Simone fort. »Wär des net der Knaller? Was denkat ihr? Luna? Harriet?«

»Auch wenn ich nicht verstehe«, sagte Harriet gedehnt, »was das mit deiner beruflichen Selbständigkeit zu tun hat: Nein, ich finde nicht, dass Tiere wie Menschen therapiert werden sollten. Tiere sind Tiere, Menschen sind Menschen, und – mit Verlaub, Simone – Psychoanalyse für Tiere ist vollkommener Blödsinn.«

»Des sagsch du bloß, weil du Psychoanalytikerin für Menscha bisch«, beschied Simone ihr abfällig. »Und weil die subbr Idee net von dir isch.« Sie schlug mit der Faust auf den Holztisch. »Jetzt denkat doch mal noch! Die Leut mögat ihre Tierle so gern wie ihre Verwandte. Oder sogar no meh! Dene musch doch a Möglichkeit bieta, die Probleme von ihre Tierle zu lösa. Stellet euch doch mol die Schlagzeila vor: ›Bissiger Hond vor dem Einschläfern gerettet, weil sein frühkindliches Trauma aufgelöst wurde‹ – des isch doch spitzamäßig! Luna, jetzt sag halt du au mol ebbes! Was moinsch?«

»Die Sonne scheint«, sagte ich, »und ich hatte einen ziemlich stressigen Arbeitstag. Eigentlich möchte ich mich jetzt entspannen und nicht über absurde ...«

»Du soddsch des net verdränga!«, rief Simone aus. »Die Bearbeitung psychischer Probleme geht uns alle ebbes an! Mir alle, Menschen wie Tiere, traget Kummer und Sorga mit uns rom, die von alloi gwies net wegganget.«

»Worauf willst du eigentlich hinaus?«, fragte ich.

»Darauf, dass mei Arbeitslosigkeit endlich ein Ende hat. I hab mei Berufung gfonda!« Feierlich verkündete Simone: »I – werd – Tierkommunikatorin!«

»Du wirst was?«, fragte Harriet.

»Du kannst doch gar nicht mit Tieren sprechen«, sagte ich.

Simone rollte mit den Augen. »Ich mach an Wochenend-Kurs für Tierkommunikation, und da lernt mr, wie mr die Sproch von de Tiere verstoht. Des isch älles ganz oifach, steht in de Unterlage. Die hab i mir scho durchglesa. Früher, also vor ganz langer Zeit, hat jeder Mensch die Fähigkeit ghabt, aber in unserer degenerierta Zivilisatio ...«

»Das meinst du nicht ernst«, unterbrach Harriet ihren Redefluss. »Du willst an einem Wochenende lernen, mit Tieren zu sprechen? An einem einzigen Wochenende? Und dann willst du sie therapieren, ohne Ausbildung?«

Beleidigt entgegnete Simone: »Des isch mei Ausbildung! Und außerdem hot Tierkommunikation was mit Intuition zum doe. Des kann mr net studiera, da muss mr die Tür zum innera Wissa aufstoßa. Und da langt ja wohl a Wochenende! Was moinsch, Luna?«

»Hm, ein bisschen gesunde Skepsis ist da meiner Meinung nach schon angebr ...«

»Dabei müsstesch du des doch eigentlich verstanda!«, unterbrach Simone mich hitzig. »Du hasch doch au koi richtige Ausbildung und behandelsch jetzt Tiere mit deim Hokuspokus.«

»Mooooment!«, sagte ich. »Ich habe zwei Jahre lang Fachliteratur gewälzt und Seminare an einem angesehenen Institut besucht. Das war kein Schnelldurchgang an einem Wochenende, damit das mal klar ist. Und meine Behandlungsmethoden sind allesamt seriös und wirksam, das ist erwiesen.«

So selbstsicher, wie ich das vorbrachte, fühlte ich mich allerdings keineswegs. Tatsächlich waren Simones Worte Wasser auf die Mühlen meiner Selbstzweifel. Wirkte ich etwa genauso unprofessionell und versponnen wie Simone mit ihrer Idee, Tieren eine Psychoanalyse anzubieten?

»Das Ganze ist bullshit, Simone«, sagte Harriet unverblümt. »Hunde können bellen, Katzen miauen – aber sprechen können sie nicht. Wer das erzählt, der ist entweder ein Betrüger oder er sollte ganz schnell eine Therapie bei mir anfangen.«

Simone lächelte mitleidig. »Ja ja, die Wissenschaft«, sagte sie. »Immer glei so aggressiv, wenn’s hoißt, dass es mehr zwische Himmel und Erde gibt als nüchterne Fakta.« Sie wandte sich an mich. »Ich hätt wirklich dacht, dass du als Tierheilpraktikerin offener bisch, Luna. So an großa Unterschied zwischa deiner und meiner Behandlung kann i net erkenna, Fachliteratur hin oder her. Wünscht du mir wenigschtens Glück?“

»Natürlich wünsche ich dir Glück«, sagte ich seufzend. »Ich fürchte nur, dass du dir das Geld bei irgendwelchen obskuren Kursen aus der Tasche ziehen lässt. Mensch, Simone, es gibt so viel anderes, das du tun könntest!«

»Es gibt aber bloß oi Berufung«, sagte Simone.

Offensichtlich war es ihr wirklich ernst. Harriet und ich wechselten einen besorgten Blick.

Doch dann sagte Harriet: »Okay. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da.«

»Ich auch«, stimmte ich zu, wenn auch mit leichtem Unbehagen.

Ein Strahlen breitete sich auf Simones Zügen aus. »Ich wusst ja, dass ihr echte Freundinnen seid! Und Luna, falls du bei einem Krankheitsfall net weiter weisch, fragsch in Zukunft oifach mi! Ein Tier zu heilen isch ja so viel einfacher, wenn es einem sage kann, was es hot.«

O je. Ich sollte sie mit zu meinen Kundinnen nehmen und mich auf Diagnosen verlassen, die Simone sich höchstwahrscheinlich selbst ausdachte? Im sicheren Glauben natürlich, sie habe eine entsprechende Botschaft meines tierischen Patienten erhalten ...

»Mal sehen«, sagte ich vage. »Aber danke für das Angebot.«

»Mir zwoi«, sagte Simone zuversichtlich, »mir werdat no stinkreich. Wirscht scho seha. Gell?«

Ich schluckte. Bahnte sich hier etwa eine Zusammenarbeit wider Willen an? Da blieb nur ein Ausweg: Flucht!

»Moritz hat bestimmt Hunger, wir gehen dann mal besser hoch.« Rasch stand ich auf, warf Harriet einen entschuldigenden Blick zu und sah, wie sie grinste. Klar, sie war ja auch aus dem Schneider. Ihr wollte keiner den guten beruflichen Ruf versauen!

Wir wohnten im vierten Stock, und so hatte ich etliche Treppenstufen Zeit, mir im Stillen einzuhämmern: Ich werde nicht mit Simone zusammenarbeiten. Ich grenze mich ab. Ich werde nicht mit Simone zusammenarbeiten. Ich grenze mich ab!

Als wir schließlich schwer atmend vor unserer Wohnungstür standen – das heißt, ich atmete schwer, Moritz nicht, obwohl er die ganze Zeit über geplappert hatte –, war ich schon fast überzeugt davon, dass ich Simones Hilfe erfolgreich und doch höflich würde abwehren können.

Doch da irrte ich mich.

Kapitel 2

Der nächste Tag fing wunderbar an: wolkenlos, frühsommerlich warm und mit der Aussicht auf ein Stündchen Musiktherapie bei Frau Becker und ihrem Golden Retriever Momo.

Gut gelaunt brachte ich Moritz zum Kindergarten und radelte weiter in Richtung Holbeinweg. Nach wenigen Minuten war ich da, bog in das von hübschen Häusern gesäumte Sträßlein ein und verlangsamte mein Tempo. Ein blauer Kombi überholte mich und parkte genau vor dem Haus der Beckers. Ich hatte mein Ziel fast erreicht, als ein Mann ausstieg und sich zu mir umdrehte.

Unsere Blicke trafen sich, und ich fiel vom Rad.

»Haben Sie sich weh getan?«, rief er besorgt und kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Ich rappelte mich hoch und stellte verlegen mein Fahrrad auf. Der Mann hatte mich erreicht, musterte mein Gesicht und sagte: »Eine Schramme am Kinn. Sind Sie sonst in Ordnung?«

Ich schaute ihm in die Augen und wusste wieder, warum ich gestürzt war.

Er mochte ein paar Jahre älter sein als ich, war groß und schlank – und umwerfend attraktiv. Sein dichtes, goldbraunes Haar war ziemlich zerzaust, die ebenmäßigen Gesichtszüge wirkten männlich-markant. Doch das allein war es nicht, was mich so in seinen Bann schlug.

Es waren seine Augen.

Husky-Augen, fuhr es mir durch den Kopf: extrem hellblaue Iris, dazu pechschwarze Pupillen. Pupillen sind doch immer schwarz!, dachte ich fasziniert. Aber seine sehen schwärzer aus. Fast schon gefährlich schwarz. Abgründig schwarz, tief und geheimnisvoll. Und dazu diese halb gesenkten Lider ...

Der Mund des Mannes verzog sich zu einem Lächeln. »Keine Angst, ich beiße nicht«, sagte er.

Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich ihn seit geraumer Zeit schweigend anstarrte.

»Nein, ich auch nicht«, murmelte ich. Mist, saublöde Antwort. »Ich meine, ähm, ich habe nur einen Schock, deshalb habe ich Sie so angestarrt.«

»Soll ich Sie zum Arzt bringen?«, fragte er.

»Ach was, es geht schon wieder. Schocks gehen bei mir immer schnell vorbei.«

Er lachte. »Dann passiert Ihnen so was also öfter?«

Nein, dachte ich, so was ist mir überhaupt noch nie passiert, doch laut sagte ich: »Das Rad ist neu, ich muss mich erst an die Fahrweise gewöhnen. Jedes Rad lenkt sich ein wenig anders, wissen Sie? Und auch die Pedale sind verschieden. Da kann man schon mal stürzen.«

Er grinste, und ich verfluchte mich innerlich für meine Neigung, Blödsinn zu reden, wenn es darauf ankam. Da traf ich einmal im Leben einen Mann mit diesem berückend abgründigen Schlafzimmerblick, und was tat ich? Vermittelte ihm den Eindruck, nicht ganz dicht zu sein.

Ich hob das Kinn und sagte: »War nett, Sie kennengelernt zu haben, aber ich muss jetzt da rein.« Mit dem Daumen deutete ich auf das Haus der Beckers.

»Ach, Sie auch?« Er streckte mir die Hand hin. »Dann stellen wir uns am besten gleich vor: Ich bin David Herren.«

»Ilona Jacobs. Freut mich, Herr Herren. Hm, das klingt aber komisch«, rutschte es mir heraus.

Er lachte. »Stimmt, mein Nachname ist blöd. Duzen wir uns doch, das ist das Einfachste.«

»Okay. Du kannst mich Luna nennen«, murmelte ich.

Warum nur fühlte ich mich dabei, als machte ich ihm einen unsittlichen Antrag?!

Um meine Verwirrung zu überspielen, kettete ich mein Rad umständlicher als nötig am Zaun fest. Ich spürte, wie der Husky-Mann mich musterte: meine blonden Haare, die ich wie üblich zu einer schnellen Frisur zusammengezwirbelt hatte; mein herzförmiges Gesicht und die schmalen Brauen über den dunkelblauen Augen. Spontan verfluchte ich meine Entscheidung vom Morgen, abgeschnittene Jeans und Schlabber-Shirt anzuziehen statt eines hübschen Sommerkleides. War ich mit dreißig nicht langsam über das Alter hinaus, abgeschnittene Jeans zu tragen? Aber verdammt, wie hätte ich auch ahnen können, dass ich vor dem Haus der Beckers einem solchen Mann begegnen würde?! Und außerdem, fiel mir nun ein, besaß ich ja gar kein hübsches Sommerkleid.

Als ich endlich mit dem kunstvollen Abschließen meines Rades fertig war, hielt David mir das Tor auf und ließ mir, ganz Gentleman, den Vortritt. Das Haus der Beckers lag am Hang; um zur Haustür zu kommen, musste man eine gewundene Treppe durch den Garten hochgehen. David hatte also Gelegenheit genug, mich von hinten zu betrachten. Ich hoffte inständig, dass er Schlabber-Shirts viel cooler fand als spießige Sommerkleider.

Dann standen wir nebeneinander – sehr nah nebeneinander – an der Tür, und ich klingelte.

Zu meinem Erstaunen ertönte kein Bellen.

»Komisch«, sagte ich stirnrunzelnd. »Normalerweise gibt es für Momo nichts Schöneres, als aller Welt mitzuteilen, dass Besuch kommt.«

»Bist du eine Freundin der Familie?«, fragte David interessiert.

»Nein, ich bin Tierheilpraktikerin«, sagte ich. Immer noch erfüllte es mich mit Glück und Stolz, mich so vorstellen zu können. Jahrelang hatte ich gesagt, »Ich bin Bibliothekarin«, und immer hatte ich mich farblos und langweilig dabei gefühlt. Aber das war jetzt Vergangenheit. »Ich komme regelmäßig hierher, weil der Hund der Beckers ein wenig hyperaktiv ist. Ich behandle ihn mit Musiktherapie, da spricht er gut drauf an. Mozart mag er noch lieber als ...«

Der Rest meiner Erklärung blieb mir im Halse stecken, als ich Davids Gesichtsausdruck bemerkte.

»Du denkst, du kannst Tiere mit Mozart heilen?«, fragte er. »Du bist eine Esoterikerin?«

So wie er das Wort aussprach, klang es nicht nett. Ich zuckte verunsichert mit den Schultern. »Na ja, ich hatte schon immer einen guten Draht zu Tieren. Ich spüre, wenn es ihnen nicht gut geht, und oft spüre ich auch, wo die Krankheit lokalisiert ist. Ich spüre ... Energien, weißt du? Also habe ich während der Elternzeit eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht.«

David schüttelte leicht den Kopf. »Findest du es nicht fahrlässig, kranken Tieren mit einer Pseudo-Ausbildung zu Leibe zu rücken? Vielleicht sogar Medikamente und Spritzen zu geben, obwohl du das gar nicht gelernt hast?«

»Ich habe zwei Jahre lang studiert, zwar nicht an der Uni, aber an einem sehr angesehenen Privat-Institut«, entgegnete ich genervt. Gestern Simone, heute David – warum unterstellten mir eigentlich alle, ich hätte nichts gelernt? »Ich habe schon viele Tiere geheilt!«

In diesem Augenblick riss Frau Becker die Tür auf. Sie war stark geschminkt, was absolut ungewöhnlich für sie war, und sie lächelte strahlend. Allerdings galt ihr Lächeln lediglich einem von uns – nämlich David.

»Guten Tag, Herr Herren, bitte kommen Sie doch herein. Momo erwartet Sie schon.« An mich gewandt sagte sie: »Liebe Frau Jacobs, Sie kommen leider umsonst. Ich habe Sie nicht erreicht, sonst hätte ich Ihnen abgesagt. Momo ist nämlich ernstlich erkrankt.«

Ich griff besorgt nach ihrer Hand. »Aber wenn er so krank ist, dann ist es doch gut, dass ich da bin! Welche Symptome zeigt er denn? Ist es viel schlimmer als sonst? Soll ich ihn mir gleich mal ansehen?«

Doch sie schüttelte meine Hand ab und sagte herablassend: »Nein, Frau Jacobs, da braucht es schon einen richtigen Tierarzt. Mit Musiktherapie kommen wir da nicht weit. Deshalb habe ich ja Herrn Herren angerufen.« Lächelnd sagte sie zu David: »Es ist so fantastisch, dass Sie ein paar Minuten Zeit für uns gefunden haben!«

Fassungslos blickte ich von Frau Becker zu David. Er erwiderte meinen Blick unbehaglich. Nun fiel mir auch seine Arzttasche auf. Ich hatte sie für einen normalen Koffer gehalten.

»Du bist Tierarzt?«, fragte ich schwach.

»Und was für einer«, gurrte Frau Becker, griff nach Davids Arm und zog ihn ins Haus. Zu mir sagte sie: »Schicken Sie mir eine Rechnung über die Fahrtkosten. Wenn’s mal wieder ein kleineres Problem gibt, rufe ich Sie an.«

Mir blieb die Spucke weg. Sie servierte mich ab, ohne mit der Wimper zu zucken, und als Trostpflaster bot sie mir an, mir die Fahrtkosten zu erstatten? Ha ha. Sie wusste schließlich, dass ich immer mit dem Fahrrad kam.

Ich beobachtete stumm, wie David sich seine Jacke auszog. Er bewegte sich so geschmeidig, als habe er die natürliche Eleganz der Tiere übernommen. Alles an ihm, gestand ich mir widerwillig ein, war von einer Schönheit, die umso anziehender war, als sie ihm gar nicht bewusst zu sein schien.

Du hast wirklich andere Probleme als das Aussehen dieses Tierarztes, zischte eine Stimme in meinem Kopf. Der Typ hat dich gerade um eine Kundin gebracht!

Okay, das war’s dann wohl gewesen. Eine Ilona Jacobs wusste, wann sie verloren hatte.

Mit einem knappen Gruß wandte ich mich zum Gehen.

»Luna!«, hörte ich Davids Stimme in meinem Rücken. Schnelle Schritte holten mich ein, dann stand er neben mir.

»Tut mir leid«, sagte er leise. »Auch wenn ich nichts von Wiener Klassik für Hunde halte, war es nicht meine Absicht, dich auszubooten.«

»Aber genau das hast du getan«, sagte ich kühl. »Tschüs, David. Viel Spaß beim Spritzengeben.«

»Danke, Miss Mozart«, sagte er mit leisem Spott in der Stimme.

Und in diesem Augenblick wusste ich es: Obwohl wir uns bereits nach zwei Minuten geduzt hatten, obwohl ich in der schwarzen Tiefe seiner Husky-Augen versank und obwohl ich wegen ihm vom Rad gefallen war, würden David und ich niemals Freunde werden.

Sondern knallharte Konkurrenten.

Natürlich hilft Wiener Klassik! Sogar Kühe geben mehr Milch, wenn sie Mozart hören. Weiß dieser Viehdoktor das denn nicht? ›Miss Mozart‹ – pah!

Missmutig ließ ich mein Buch sinken. Es war zehn Uhr abends, Moritz schlief selig in seinem Bettchen, doch die wohlverdiente Entspannung wollte sich einfach nicht bei mir einstellen. Ich saß im Sessel, las gerade zum vierten Mal den ersten Absatz von Seite 31, und immer wieder kamen mir meine trüben Gedanken in die Quere. Ein ums andere Mal tauchte David vor meinem inneren Auge auf und flüsterte mir leise zu: »Deine Kunden werden meine sein! Bald, bald ...«

Es hatte keinen Sinn. Über Seite 31 würde ich heute Abend nicht mehr hinauskommen. Ich stand auf und ging zum Schreibtisch, der mitsamt PC und Drucker in einer Ecke des Wohn-Schlaf-Arbeitszimmers stand. Brechend volle Bücherregale säumten meinen kurzen Weg. Die wenigen freien Stellen an den Wänden wurden von Fotos von Moritz gesäumt sowie von mehr oder weniger abstrakten Bildern, die er im Kindergarten gemalt hatte. Es war ein gemütlicher Raum – aber es war auch verdammt eng.

Ein Zimmer nur für mich hatte ich nicht, dafür nannte Moritz ein Kinderzimmer sein eigen, und die meiste Zeit verbrachten wir sowieso außer Haus: Ich bei der Arbeit, er im Ganztags-Kindergarten. Und nach Feierabend trafen wir unsere Freunde im Hof.

Nein, verschwenderischen Luxus konnte man uns wirklich nicht vorwerfen. Und manchmal haderte ich schon damit, dass in unsere kleine Wohnung beim besten Willen keine Haustiere passten. Ein Hund, ein Kätzchen, ein Kaninchenpaar ... das hätte mir gefallen.

Und trotzdem: Ich war mit meinem Leben zufrieden. Seit ich als Tierheilpraktikerin arbeitete, fiel mein Einkommen zwar geringer aus als zu Bibliothekszeiten, aber es reichte. Gut, große Sprünge waren nicht drin, in den Urlaub fuhren wir selten bis nie, und manchmal wünschte ich mir, Moritz’ Vater würde sich ein bisschen am Unterhalt seines Kindes beteiligen. Aber das war unmöglich, schließlich kannte ich ihn ja gar nicht. Und er selbst hatte keine Ahnung, dass er einen kleinen Sohn hatte ...

Wenn ich an diesem Punkt meiner Überlegungen angekommen war, tröstete ich mich an guten Tagen damit, dass Moritz ein solch wundervolles Kind war, dass mein Fehltritt vor knapp fünf Jahren ganz einfach Schicksal gewesen sein musste.

An weniger guten Tagen war mir der One-Night-Stand, aus dem er entstanden war, immer noch entsetzlich, grässlich, megamäßig peinlich. Und ich haderte mit der Frage, was ich Moritz später einmal sagen sollte, wenn er mich nach seinem Vater fragen würde.

»Tja, im Moment hast du allerdings ganz andere Sorgen, meine Gute«, sagte ich grimmig zu mir selbst und schaltete den Computer ein. »Und die größte von ihnen heißt David Herren.«

Während der Computer hochfuhr, sann ich trübe über meine berufliche Selbständigkeit nach. Eigentlich hatte sie sich gut angelassen, waren Tierärzte im Stuttgarter Norden doch rar gesät. Es gab zwar welche, doch sie machten keine Hausbesuche – im Gegensatz zu mir. Ich war zwar »nur« Tierheilpraktikerin, aber dafür waren meine Methoden etwas Besonderes. Bei der erlebnishungrigen Killesberg-Society jedenfalls kamen sie gut an.

Aber das hatte sich nun geändert, meine Monopolstellung war dahin. Irgendetwas musste diesen neuen Tierarzt auszeichnen, dass Frau Becker mir so unverfroren die Treue aufgekündigt hatte. War es die Tatsache, dass auch er die Tiere zu Hause behandelte? Bei meinem unrühmlichen Abgang heute Vormittag hatte ich die Aufschrift »Mobile Tierarztpraxis« auf Davids Kombi gesehen. Oder hatte sich vielleicht herumgesprochen, wie unglaublich gut der neue Tierarzt aussah? Hm, dann hatte ich allerdings ein Problem. Denn fast alle meine Kunden waren Kundinnen, und sie waren nur so reich, weil ihre Männer 80 Stunden in der Woche arbeiteten. Außer Haus ...

Ich presste die Lippen aufeinander. Entschlossen ging ich ins Internet, rief die Google-Seite auf und tippte »David Herren« ein. Mal sehen, was der Typ vorher gemacht hatte. Aus dem Nichts konnte er ja schließlich nicht kommen. Vielleicht war er bloß ein mittelmäßiger Landtierarzt, der aufgrund seiner Misserfolge nach Stuttgart hatte fliehen müssen. Viel heiße Luft und nichts dahinter. Ja, wahrscheinlich war es so. Ganz sicher war es so! Ha, das wäre doch gelacht, wenn ich es mit dem nicht aufnehmen könnte!

»... Bestseller von David Herren, dem bekannten ...«, sprang mir vom Bildschirm entgegen. Nein, Autor war er nicht, da ging es wohl um einen anderen David Herren. Weiter. »... David Herren, Praxis in Berlin ...«. Berlin? Nö, von so weit her war er bestimmt nicht gekommen. Außerdem hatte er keinen Berliner Dialekt. Weiter. »... David Herren, ›Rat vom Promi-Tierarzt‹, 19.90 € ...« Hm. Weiter. »... Seminar von David Herren ist leider ausgebucht ...« – Hm. Hm. Hm. »... exklusive Homestory: So wohnt Tierarzt David Herren, der attraktive ...« – »... wieder einmal bewiesen, dass David Herren unsere tierischen Gefährten zu heilen versteht wie kein anderer ...« – »... sagte David Herren auf dem Presseball, dem gesellschaftlichen Top-Event der Hauptstadt ...« – »... endlich auch im Fernsehen zu bewundern! Der charismatische David Herren im rbb, Ihrem Sender für die Region Berlin-Brandenburg ...«

Erschlagen starrte ich auf den Monitor. Das war David Herren? All das? Oder war er vielleicht nur einer von den ganzen David Herrens?