Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Oblicuas

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Todos tenemos nuestros principios, y seguramente muchos estaríamos dispuestos a defenderlos; la cuestión es hasta qué punto seríamos capaces de llegar en nuestro empeño. El protagonista de esta novela, al contrario que la mayoría de nosotros, tiene el firme propósito de poner en práctica esta defensa sin dudas ni vacilaciones, a costa de lo que sea. Aunque, claro, para él resulta fácil teniendo en cuenta que no conoce la compasión ni el arrepentimiento… Carlos Oliván nos sorprende en esta ocasión alejándose por completo de la novela histórica, su género habitual. Tras Las cerezas de Quinto Sertorio y Las cerezas del Batallador, nos presenta una obra completamente diferente, a caballo entre el género negro y la sátira.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Todos tenemos nuestros principios, y seguramente muchos estaríamos dispuestos a defenderlos; la cuestión es hasta qué punto seríamos capaces de llegar en nuestro empeño. El protagonista de esta novela, al contrario que la mayoría de nosotros, tiene el firme propósito de poner en práctica esta defensa sin dudas ni vacilaciones, a costa de lo que sea. Aunque, claro, para él resulta fácil teniendo en cuenta que no conoce la compasión ni el arrepentimiento…

Carlos Oliván nos sorprende en esta ocasión alejándose por completo de la novela histórica, su género habitual. Tras Las cerezas de Quinto Sertorio y Las cerezas del Batallador, nos presenta una obra completamente diferente, a caballo entre el género negro y la sátira.

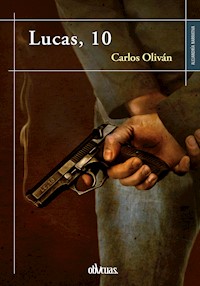

Lucas, 10

Carlos Oliván

www.edicionesoblicuas.com

Lucas, 10

© 2022, Carlos Oliván

© 2022, Ediciones Oblicuas

EDITORES DEL DESASTRE, S.L.

c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª

08870 Sitges (Barcelona)

ISBN edición ebook: 978-84-19246-31-8

ISBN edición papel: 978-84-19246-30-1

Edición: 2022

Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales

Ilustración de cubierta: Héctor Gomila

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.

www.edicionesoblicuas.com

Contenido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

El autor

1

La chica irrumpió en el bar visiblemente alterada.

Se había abalanzado sobre la puerta, empujándola con el hombro, y se encaminó de manera precipitada hacia el fondo del local. Sin mirar a los lados, casi a la carrera.

Llevaba una camiseta de tirantes de color rosa y el pelo recogido con una cinta a juego. Era muy guapa y tenía un tipo impresionante; por eso cuando pasó delante de mí me giré para mirarle el culo. Sí, está feo que lo exprese así, pero lo reconozcan o no es lo que hacen el noventa por ciento de los hombres cuando se encuentran con lo que se denomina un «pibón»; y la mitad de las mujeres, por cierto. Me llevé un chasco; se había anudado la parte superior del chándal en la cintura y le llegaba hasta las corvas.

De todas formas, la seguí con la mirada hasta que se sentó.

La mesa en la que la esperaba una amiga estaba situada delante de un gran espejo que servía de mampara y pude ver su rostro reflejado. No dijo una palabra, ni siquiera saludó; se derrumbó sobre la silla y de manera instantánea sus ojos se anegaron de lágrimas.

Intrigado, cogí mi cerveza y un periódico deportivo que había sobre la barra y me senté de manera distraída en una de las sillas de la mesa más próxima, dándole la espalda. Mientras me acercaba vi cómo su cuerpo temblaba convulsivamente. La otra chica se inclinó hacia ella y la cogió suavemente de los hombros intentando consolarla.

—Tranquila, tranquila —repetía en tono afectuoso—. Cuéntame qué ha pasado.

Por la actitud de ambas me di cuenta de que no estaba triste. Estaba asustada.

Tardó un rato en serenarse, pero al final comenzó a hablar en voz baja.

—Te lo juro, Sonia, no le he hecho nada al perro. Solo he gritado. ¡Es que ha salido de repente de entre los árboles y me ha dado un susto de muerte!

—Bueno, no es para tanto, mujer, ya ha pasado. Anda, tómate una tila.

—Tú no sabes lo que ha sido —continuó, volviendo a los sollozos—. Era un bicharraco enorme y tenía los dientes a pocos centímetros de mí. Él lo llevaba sujeto y amagaba con soltarlo. Me…, me he meado de miedo —confesó bajando aún más la voz.

Comprendí entonces que lo de la chaqueta del chándal en la cintura era un intento de ocultar la evidencia.

—No sé…, podemos denunciarlo —sugirió la amiga—. Yo te acompaño.

Ella negó repetidamente con la cabeza.

—No, no, de ninguna manera. Solo quiero olvidarlo.

—Bueno, como quieras…

—¡No pienso volver nunca más a ese lugar! —remató, todavía entre hipidos.

—Pero ¿dónde ha sido?

Por fin.

Era la pregunta que yo estaba esperando.

En cuanto tuve la información salí hacia aquel lugar. Era un pequeño parquecito muy cercano al bar.

No tardé en encontrarlos.

Tenían que ser ellos. El perro era imponente, una auténtica bestia de pelo corto y negro, de más de setenta centímetros de altura. Pero intimidaba aún más el tipo que lo sujetaba de la cadena. Llevaba la cabeza casi rapada, unas patillas enormes y dos aros en la misma oreja; y también una expresión permanente de desprecio esculpida en la cara, como una máscara. Transmitía agresividad. Pensé que no habría sido capaz de imaginarlo con una sonrisa amable.

Los dos me miraron al verme aparecer.

El animal parecía sentir solo curiosidad, su actitud era relajada: apenas jadeaba, sus patas estaban rectas y la cola, cortada en un muñón, permanecía caída.

Me senté en un banco aparentando no haber reparado en ellos y abrí mi libro con aire distraído.

Los dos perdieron interés y comenzaron a alejarse.

Entonces reparé en una enorme mierda de perro en el suelo, justo delante de mí, apenas a un par de metros.

—¡Oye, perdona! —grité.

El tipo se volvió, sorprendido.

—Supongo que eso es vuestro —añadí señalando el excremento.

La expresión de sorpresa de su cara se acentuó.

—¿No deberías recogerlo? —añadí con naturalidad.

Se acercó con paso lento y se quedó plantado frente a mí. Llevaba una de esas camisetas sin mangas con las que exhiben sus músculos quienes frecuentan los gimnasios, y bajo el hombro lucía un tatuaje con una flor de loto. Muy apropiado, no creo que supiera que esa planta surge del fango y la inmundicia, sin duda igual que él.

Me miró con aire desafiante, pero tras unos segundos de examen debió decidir que no merecía su tiempo.

—Anda, vete a leer poesía a otra parte —se limitó a decir en tono desdeñoso después de escupir en el suelo.

¿Poesía? Apenas pude contener la risa. Tuve el impulso de levantar el libro para que comprobara que era una novela, pero comprendí que aquel cafre no debía distinguir una cosa de otra, así que me quedé callado.

No obstante, algo en mi expresión debió transmitir mis pensamientos porque se puso repentinamente serio.

—Igual prefieres que suelte a Bronco —farfulló provocador.

Miré al perro. En apariencia continuaba tranquilo, pero había estirado ligeramente su largo cuello y levantado un poco las orejas; sus fornidas patas traseras también empujaban el cuerpo hacia delante. Interpreté que estaba a la espera de alguna orden de su dueño.

—¿Eh? ¿Quieres que suelte a Bronco? ¿Eh? —repitió mientras sonreía de manera burlona.

Jugueteaba con la cadena del bicho, enrollándola y desenrollándola sobre su dedo índice. Sin duda estaba encantado, satisfecho con el efecto conseguido.

—¿Ese animal no debería llevar un bozal? —dije entonces con manifiesta temeridad.

El individuo se acercó aún más con los ojos llameantes y se detuvo a menos de un paso. Su expresión se había vuelto fiera. Le temblaba la barbilla de rabia.

—Bronco… —dijo simplemente.

La bestia se adelantó hasta situar su cabeza a dos dedos de la mía. No ladró, se limitó a gruñir de modo amenazador mostrando los colmillos. Podía notar su asqueroso aliento y temí que las babas me salpicaran el rostro. No dudé que de haber recibido la orden precisa se habría lanzado a mi yugular.

No tuve que fingir el miedo, estaba realmente asustado.

Me disculpé, dije que al fin y al cabo no era asunto mío y me levanté del banco con sumo cuidado para a continuación darme la vuelta y alejarme, siempre con movimientos pausados.

—Gilipollas… —oí que mascullaba a mi espalda.

Bueno, es el insulto habitual en la ciudad…, nada demasiado ofensivo, un apelativo que se puede usar incluso en tono cariñoso, aunque desde luego no era el caso.

Pero cuando ya me había distanciado gritó algo más.

—¡Maricón!

Eso debió de ser por lo de la poesía.

Al día siguiente volví al parque a la misma hora.

Tuve suerte, los dos estaban allí. Pensé que debían ser «animales de costumbres» y sonreí ante mi propia ocurrencia porque los dos me parecían igual de bestias.

El perro estaba suelto olisqueando un seto, algo alejado de su dueño.

Debería haber estado atado.

Me acerqué a solo un par de metros y saqué la pistola del bolsillo.

—¡Bronco! —llamé con voz autoritaria.

El bicho levantó la cabeza y me miró con sus diminutos ojos negros. Su expresión me pareció estúpida. Supongo que sin una orden que obedecer no sabía qué actitud tomar.

Le pegué un tiro justo en medio de la frente y, sin detenerme a ver si se desplomaba, me volví hacia el dueño. El fulano me miraba pero no avanzaba hacia mí, parecía alelado, con la boca abierta y sin articular palabra.

Le disparé también a él y eché a correr de inmediato.

Yo era joven e impulsivo entonces. Había tomado la precaución de ponerme una sudadera con capucha, pero no tenía nada planeado; actué sin apenas pensar. Ahora sé que corrí un riesgo absurdo.

Mientras me alejaba a trote lento me pregunté dónde le habría dado. Había apuntado al cuerpo. Tenía buena puntería, pero era más seguro así, nunca había disparado a una persona y temía que los nervios me hicieran fallar. Pero no, no perdí la calma en ningún momento.

Quizá le hubiera dado en la tripa, tenía entendido que la muerte era lenta y dolorosa. ¡Mejor!

El arma me la había dado un par de años antes el sargento Heredia.

Yo hice el servicio militar; en aquellos tiempos aún era obligatorio, creo que desapareció justo al año siguiente. Pero me incorporé después de terminar la carrera y nunca me identifiqué con el resto de reclutas, que eran más jóvenes. La mayoría de ellos tenían veinte años y algunos voluntarios, apenas dieciocho. Puede que no sea una diferencia muy grande visto con la perspectiva de ahora, pero a mí me parecían niñatos de otra generación.

Sin embargo, hice buenas migas con Heredia. Él era más o menos de mi edad y sobre todo tenía la autoridad suficiente para librarme de hacer guardias, proporcionarme pases de salida o concederme permiso para estudiar en la biblioteca en lugar de hacer instrucción.

Era un tío simpático y extrovertido, no recuerdo su nombre de pila. Un día, después de hacer los ejercicios habituales con el fusil reglamentario, me propuso disparar con su pistola.

—No, no, es igual —le dije sin darle importancia.

—¿Eh?, ¿cómo que no?

Heredia parecía muy sorprendido por mi negativa.

—Que no, que no me gusta el tiro, solo lo hago porque es obligatorio.

—Pero qué dices, esto es muy diferente, a todo el mundo le gusta disparar con un arma corta. No es como el CETME. Es muy divertido.

Nunca acabé de entender su entusiasmo, pero en alguna ocasión le acompañaba en sus prácticas y disparaba yo también. Y quizá, para terminar de convencerme, el día que me licencié me hizo un regalo.

—Pero ¿qué es esto?

Es una pistola, escóndela.

—Joder, ya veo que es una pistola, pero ¿qué pretendes que haga con ella?

—Es una Llama M82, la reglamentaria, la misma con la que hemos estado practicando. Así te acordarás de mí…

Heredia tenía una sonrisa franca y resultaba muy persuasivo. Decidí no discutir con él, seguramente no íbamos a volver a vernos.

—Tranquilo —añadió con un guiño—. No necesitas ni licencia, es un arma segura; pertenecía al armero de otro cuartel y se perdió hace años en unas maniobras en la sierra.

El pobre Heredia murió solo unos meses más tarde a causa de un cáncer de páncreas. Tiré la Llama M82 en un contenedor envuelta en la sudadera después de limpiarla con cuidado.

La experiencia me gustó.

¡Me encantó!

Disparar a aquel capullo me produjo una satisfacción infinita. Y, además, la emoción del riesgo mientras escapaba creyendo oír voces tras de mí, incluso pasos cercanos… Nunca había sentido algo tan intenso.

Llevaba una existencia anodina.

¡Me aburría!

Y no soporto el aburrimiento. Mi cerebro se rebela contra el estancamiento y había empezado incluso a coquetear con algunos fármacos. Tengo sobrada disciplina para prescindir de los caprichos o abandonar los malos hábitos, pero detesto la rutina.

¡Aquella era la adrenalina que necesitaba!

Así que lo decidí. Tenía que repetirlo. Eso sí, elegiría a mis víctimas para de paso librar a la humanidad de algún imbécil más. Y necesitaba depurar mi técnica. Nunca más en caliente. Debía tomar precauciones y garantizarme la huida. Planearía bien las cosas…

Estaba entusiasmado. Mi vida acababa de cobrar sentido, tenía una tarea por delante.

Había encontrado mi vocación.

2

Mi segundo objetivo se llamaba Cuquito.

Sí, en serio. Cuquito. Creo que su nombre ya explica muchas cosas; alguien que se deja llamar así merece cualquier castigo.

No llegué a saber sus apellidos. Bueno, yo no era el único, creo que la mayor parte del público tampoco los conocía. Y me refiero al «público» porque Cuquito se había hecho famoso por ganar uno de esos concursos de tele-realidad que entonces empezaban a popularizarse y que ahora son prácticamente lo único que puede verse en televisión.

El programa en el que destacó tenía un mecanismo simple. Se encerraba a unos cuantos jóvenes de ambos sexos en una casa durante unas semanas y se esperaba a que destaparan sus miserias delante de todo el mundo. Cosa que, por supuesto, no tardaba en suceder.

Supongo que había una cuidadosa selección previa para encontrar ciudadanos lo bastante estúpidos, porque con personas normales no habría espectáculo: ni se pelearían por chorradas, ni llorarían, ni se pondrían en ridículo sabiendo que los están viendo. Eso sin contar con que una persona normal no aceptaría intervenir.

Claro que, bien mirado, al menos en aquel tiempo había una oportunidad para que la gente simple se ganara un dinero; ahora esos programas los protagonizan famosillos de tres al cuarto.

En fin, a mi todo aquello me importaba y me importa un rábano; jamás he visto esa basura, pero es que el tal Cuquito se hizo repentinamente omnipresente.

Resultaba imposible evitar su careto en las portadas de las revistas, en las vallas publicitarias, en los costados de los autobuses urbanos…, ¡hasta en la prensa «seria»! Y no digamos en televisión; se había hecho imprescindible en cualquier clase de programa. Y no se limitaba a juzgar a los que participaban en las siguientes ediciones del concurso o a comentar las chorradas de la prensa rosa; el pobre desgraciado, que no debía de haber completado la educación obligatoria, se había convertido en un ilustrado, un lumbrera… y su opinión era la única válida.

¡Había que hacer algo!

Aquella etapa de mi vida supuso un auténtico sacrificio. Me pasé días viendo programas del corazón y leyendo revistas relativas al mismo órgano.

Hoy con Internet es todo muy sencillo. Pones en un buscador el nombre del famoso y de inmediato te enteras de su vida, inquietudes y pensamientos más íntimos. O te remite a su página de Facebook donde él mismo está encantado de contártelo todo.

Pero para conocer los planes de futuro de Cuquito, como yo pretendía, el único modo entonces era afrontar esa penosa tarea de investigación.

Un día, el fulano confesó en una de aquellas tertulias de mierda en las que intervenía que estaba harto de la fama, de no tener intimidad, y que pensaba irse solo unos días a una «maravillosa y poco conocida isla griega». Los demás tertulianos estaban decididos a sonsacarle la información, pero él se mantuvo inflexible, se reafirmó en que necesitaba estar solo y únicamente matizó que la isla estaba en un «pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas, localizado en el sur del mar Egeo». Supongo que lo acababa de consultar en una enciclopedia.

Santorini, claro.

Y dado el nivel intelectual de Cuquito no sería ninguno de los pequeños islotes, o de los pueblos menos transitados; se limitaría a un viaje programado por agencia. De modo que no me costó mucho averiguar los detalles.

Aunque no hubiera llegado a cumplir mi objetivo, el viaje mereció la pena.

Nunca había hecho un crucero. Es como viajar en un hotel de lujo, cada mañana te despiertas en un lugar distinto sin tener que volver a hacer las maletas. Por entonces ese tipo de viaje resultaba caro, pero nunca he tenido ningún interés en acumular el dinero, prefiero disfrutarlo que tenerlo en la cuenta corriente solo para comprobar de vez en cuando que está allí.

La experiencia me cautivó.

¡Y aún más Santorini!

Llegar en barco a la caldera es una experiencia inolvidable. Me quedé sin aliento, sobrecogido, contemplando el impresionante acantilado vertical de Fira con las casas de impecables blanco y azul colgadas sobre el abismo.

Pero tenía una tarea que realizar. Y solo disponía de un día.

Había considerado viajar en el mismo barco que Cuquito, pero lo deseché. La idea de tirarlo por la borda en alta mar aprovechando la noche parecía tentadora, pero aun suponiendo que nadie lo echara en falta hasta el final del viaje, había un registro de pasajeros y no lo juzgué del todo seguro.

Él iba a pasar la semana entera en la isla. Y, por supuesto, yo conocía el hotel en el que se hospedaba.

Me habría gustado alquilar un burro para recorrer con calma el espectacular camino que sube en zigzag la pendiente imposible desde el puerto viejo. Lamentablemente no podía perder el tiempo, así que tomé el funicular.

A veces, simplemente se tiene suerte. No llevaba ni una hora sentado en la terraza de un pequeño bar desde el que controlaba la puerta del hotel de Cuquito cuando le vi salir.

¡Iba solo!

Comenzó a caminar despacio en dirección al mar y me levanté para seguirlo a distancia. Era casi mediodía y hacía calor. Un buen momento, aunque todavía había demasiada gente en la calle.

Cuando llegó al lugar en el que desembocaba el sendero que sube del puerto se entretuvo un rato viendo llegar a los turistas montados en sus mulos. Después siguió por la calle que bordea el acantilado y volvió a detenerse frente a la parada del funicular.

Si su propósito era pasar desapercibido no parecía esforzarse en rehuir los lugares más frecuentados.

Continuó, siempre bordeando el acantilado, en dirección a la residencia del obispo católico. Eso me interesaba, había estudiado bien el terreno y esperaba que siguiera hasta pasado el monasterio dominicano, donde el acantilado se prolonga por una zona menos concurrida. Se acercaba la hora de la comida y las calles pronto se vaciarían; crucé los dedos para que observara la costumbre española de comer tarde.

Pero entonces se dio la vuelta.

Dudé un momento. Miré a mi alrededor, analicé las opciones, pensé en agachar la cabeza y girarme… No tenía escapatoria. Entonces fui decidido a su encuentro.

—¡Eres Cuquito! —dije en castellano con todo el entusiasmo que pude transmitir.

El muy idiota simuló un gesto de fastidio, pero pude ver que en realidad estaba aliviado. Seguramente ya se empezaba a dar cuenta de que, después de todo, no lo conocía nadie fuera de España.

Detesto la idolatría, me da vergüenza ajena la gente que aborda a un famoso cuando está tomando algo tranquilamente en un bar; si admiras a alguien, la mayor prueba de respeto es no darle el coñazo. Yo estaba muy lejos de admirar a Cuquito, pero me vino bien esa reflexión para fingir azoramiento.

—Perdona —continué con voz insegura—, no quiero molestarte, pero como te he visto solo…

Para mostrar cuánto sentía tener que incomodarlo y lo mucho que me costaba controlar mi admiración, bajé la mirada hacia el suelo. Mis pies estaban juntos, la etiqueta con la bandera de Brasil de una de mis chanclas se había despegado y aquella falta de simetría me perturbó un instante. Con seguridad, esa turbación real fue interpretada de manera favorable por Cuquito.

El ilustre personaje se dignó a conversar conmigo un momento.

Se apresuró a explicar que había ido hasta allí porque necesitaba algún momento de paz; estaba harto, las mujeres le acosaban…

Me satisfizo confirmar que efectivamente era tan imbécil como había supuesto.

No me costó convencerle para que me aceptara una cerveza.

—Hay un bar con un ambiente encantador un poco más adelante, siguiendo el camino hacia Imerovigli. Hay que andar un poco, pero es mucho más tranquilo que esto. Y tiene una terraza con una vista espectacular sobre la caldera.

No sé si había algún bar en esa ruta, pero lo que sí había con seguridad era una pared casi vertical de más de doscientos metros sobre las rocas.

Por allí se precipitó el infeliz cuando se agachó sobre la baranda para firmarme un autógrafo.

—Es mejor que lo hagas aquí —le había dicho—. Seguro que en el bar te reconoce alguien.

Bastó con un empujón leve. Muy leve.

No pude evitar quedarme un instante mirando cómo caía. Me sorprendió que no comenzara a gritar hasta después de recorrido un buen tramo en su vuelo. Supongo que realmente el sorprendido fue él.

La satisfacción que sentí es difícil de explicar con palabras.

Disfruté un instante más del momento mientras volvía a comprobar que no había ningún testigo. Después, con tranquilidad, saqué de la mochila una camisa morada y unos pantalones largos y me los puse sobre los shorts y la camiseta de tirantes blanca. Odio esas camisetas, deberían estar prohibidas para los hombres. Me quité la gorra y la horrible peluca con coleta y me coloqué unas gafas de sol.

El día siguiente era completo de navegación. Dormí como un bebé hasta bien entrada la mañana y me levanté con un apetito feroz.

Y con un humor excelente.

3

Matar es sencillo.

Hay mucha literatura en torno a este asunto, pero es así. Se complica, claro está, si enfrente hay un oponente que espera el ataque. Pero cuando la víctima ni siquiera sabe que vas a por ella es muy, muy fácil.

No se trata de atravesar el pecho del otro con una espada, cosa que, a pesar de lo que se vea en el cine, no está al alcance de cualquiera, hay que tener el brazo fuerte y ejercitado de Alfonso el Batallador para traspasar piel, costillas y músculo de un solo golpe. Tampoco hay que disparar un rifle con mira telescópica desde un kilómetro, lo que requiere entrenamiento militar, pulso de acero y vista de lince. No es necesario ser un maestro de las artes marciales ni un experto boxeador…

Basta con recurrir a lo simple.