12,99 €

Mehr erfahren.

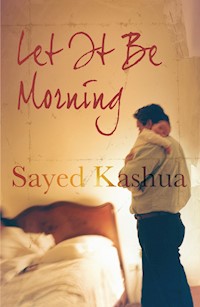

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Über Dichtung und Wahrheit... Dies ist der lang erwartete Roman Sayed Kashuas über seine Emigration aus Israel. »Lügenleben« kann dementsprechend als Autofiktion gelesen werden und ist dennoch pure Erfindung: Nach Jahren steinernen Schweigens erhält der Erzähler eine Nachricht seines Vaters: »Bin im Krankenhaus«. Er fliegt sofort nach Hause, um dem Vater beizustehen und um sich mit Familie und Vergangenheit auszusöhnen. Aber warum wurde er einst verstoßen, hat Angst sein Dorf zu betreten, ist in der neuen Heimat aus der ehelichen Wohnung verbannt? Am Bett seines Vaters beginnt er Rechenschaft abzulegen. Aber sein Bericht bleibt trügerisch, so lückenhaft und geschönt wie die Erinnerungen, die der professionelle Memoirenschreiber für seine Kundschaft schrieb ... »Klar, präzise, sensationell gut! Und aus eigener Erfahrung – Sayed Kashua« ttt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de

Aus dem Deutschen von Mirjam Pressler

Die Originalausgabe erschien 2017 auf Hebräisch bei Kinneret,Zmora-Bitan, Dvir Publishing House Ltd.Copyright © 2017 by Sayed KashuaFür die deutschsprachige Ausgabe© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Cover & Impressum

ERSTER TEIL

1

2

3

4

5

6

7

ZWEITER TEIL

1

2

3

4

5

6

7

8

DRITTER TEIL

1

2

3

4

5

6

VIERTER TEIL

1

2

3

4

5

FÜNFTER TEIL

1

2

3

4

5

SECHSTER TEIL

1

2

3

4

SIEBTER TEIL

1

PS: Die Textstelle aus dem Arabischen

ERSTER TEIL

1

Ich saß im Doktorandenwohnheim vor dem Computer des Appartements für verheiratete Studenten und starrte auf den alten Direktorenkassettenrekorder von Sony. Als ich ihn vor knapp zwanzig Jahren kaufte, war er einer der besten gewesen. Die Bezeichnung »Direktoren« hatte mich damals so beeindruckt, dass ich überzeugt war, mir sei eine Zukunft als Big Boss gewiss. Der Sony war ein Rekorder für Standardkassetten mit einem externen Mikro, drei schwarzen Bedienungstasten und einer roten Taste für die Aufnahmen. Ich öffnete ihn behutsam, mit zwei Fingern, versicherte mich, dass das Band nicht hängen blieb, nahm die Neunzigminutenkassette von »Maxell« heraus, die auf Seite B eingelegt war. Es war eine neue Kassette, von der ich vor zwei Monaten erst die Plastikfolie abgerissen hatte. Es hatte eine neue Kassette sein müssen, diesmal wollte ich kein Risiko eingehen. Der Dicke der Bänder nach, die auf die beiden weißen Spulen gewickelt waren, hatte ich etwa sechzig Minuten aufgenommen. Ich drehte die Kassette um und legte sie mit der Seite A nach oben ein, sodass ich sie durch den durchsichtigen Deckel sehen konnte, und drückte die Rückspultaste. Als sie klickte und wieder hochsprang, sagte ich mir, dass ich am Beginn der Geschichte angelangt war.

Aus irgendeinem Grund beginnt diese Geschichte in einer Bar am Chicagoer Flughafen O’Hare.

Die Barkeeperin war schön, ich hätte nicht sagen können, woher sie stammte. Sie war nicht besonders schwarz und nicht besonders weiß. Sie hätte sich als »Mischling« bezeichnen oder die Option »andere« in den Formularen ankreuzen können, in denen Amerikaner aufgefordert werden, ihre »Rasse« anzugeben, wenn sie ihre Kinder bei einer staatlichen Schule anmelden oder ein Bankkonto eröffnen wollen oder zum ersten Mal in einer Arztpraxis sind.

Ich saß auf einem hohen Hocker an der Bar und trank mein zweites Bier. Mein Rollkoffer in Handgepäckgröße lehnte unten am Hocker, und ab und zu berührte ich ihn wie zufällig, um mich zu vergewissern, dass er noch da war. Die Barkeeperin bemerkte es und sagte, seit die Fluggesellschaften für Aufgabegepäck Gebühren verlangten, flögen immer mehr Passagiere nur mit kleinen Rollkoffern. »Das spart fünfundzwanzig Dollar«, sagte sie, »aber es geht nicht ums Geld, für ein Sandwich und ein Getränk am Flughafen zahlt man genauso viel.« Da verzichte man eben auf ein paar Hemden, trage den Mantel über dem Arm und erspare sich überdies nach der Landung die Wartezeit an der Gepäckausgabe, außerdem bestehe so auch keine Gefahr, dass Gepäck verloren gehe, besonders bei Anschlussflügen.

»Kann ich einen Jameson bekommen?«

»Einen einfachen für acht Dollar, oder einen doppelten für zwölf?«, fragte die Barkeeperin.

»Einen doppelten, bitte«, sagte ich, »ohne Eis.« Ich hatte für die Reise insgesamt fünfhundert Dollar, und am Schluss musste es noch für Geschenke reichen, wenn auch nur für kleine, für die Kinder und für Falestin.

»Bitte sehr«, sagte die Barkeeperin lächelnd, und ich lächelte zurück. Sie war jung und schön, wenigstens will ich sie so in Erinnerung behalten. Das Alter der Kellner und Barkeeper in Amerika hat mich immer überrascht, ohne dass ich mir sicher war, ob ich es gut oder schlecht fand. Als wir anfingen, jeden ersten Freitag im Monat mit den Kindern ins Restaurant zu gehen, stellte ich fest, dass hier auch ältere Leute Kellner und Barkeeper sein können. In Jerusalem sind sie immer jung, und die Chance, einen Kellner zu treffen, der über dreißig ist, hat man nur in Restaurants, die man »Orientalisch« nennt und die vor allem tagsüber geöffnet haben. Ich wusste nicht, was ich von diesen Kellnern halten sollte, die offensichtlich schon sechzig oder siebzig Jahre alt waren. Manchmal fand ich es gut, dass es keine Altersbeschränkung gibt, und bewunderte den amerikanischen Markt dafür, dass er Kellner und Barkeeper nicht nach Alter und äußerer Erscheinung einstellt, sondern allen gleichermaßen Arbeit bietet. Andererseits tut es mir jedes Mal leid, wenn mir ein Mensch aus der Generation meiner Eltern einen Plastikbecher mit Wasser und Eis und dem hier unvermeidlichen, verpackten Strohhalm serviert und »Bitte sehr, der Herr« sagt.

Die Wassergläser in Amerika sind riesig, zumindest in Restaurants der bekannten Ketten, aus denen das kulinarische Angebot der kleinen Stadt, in der wir leben, überwiegend besteht. Meine beiden Söhne lieben TGI Fridays und Buffalo Wild Wings. Meine Tochter sagt immer, es sei ihr egal, wohin wir gehen, sie würde ohnehin lieber verzichten und zu Hause bleiben, und ich sage dann, mir sei es lieber, wenn sie mitkommt, es sei wichtig, einmal im Monat etwas mit der ganzen Familie zu unternehmen, und das tut sie dann auch. Die Kellner in diesen Kettenrestaurants arbeiten immer nach der gleichen Methode: Erst bringen sie das kalte Wasser, dann legen sie die Speisekarten auf den Tisch und fragen, ob es schon etwas zu trinken sein darf. Die kohlensäurehaltigen Getränke gibt es in drei Größen, und jedes Mal, wenn das Glas leer ist, wird kostenlos nachgefüllt. Wenn die Kellner mit den Getränken kommen, erwarten sie, dass man sich entschieden hat und das Essen bestellen kann. Die Vorspeisen bringen sie zusammen mit dem Hauptgericht. Dann fragen sie, ob alles in Ordnung sei und ob sie noch etwas für uns tun könnten. Wenn wir »Danke, alles ist bestens« antworten, kommen sie wieder, während wir noch essen, und legen die Rechnung auf den Tisch, meist in einer langen, schmalen Plastikhülle mit einem Fach für die Kreditkarte. Hier warten sie nicht, dass man die Rechnung verlangt. »Lassen Sie sich Zeit, keine Eile«, sagen sie immer mit einem breiten Lächeln. Die älteren Kellner tun mir leid, denn Bedienen ist eine harte Arbeit, man ist stundenlang auf den Beinen und muss zwischen der Küche und den Tischen hin und her rennen, servieren, abwischen und den Gästen ihre Plätze zeigen. Menschen dieses Alters sollten ein anderes Leben haben, ohne Geldnot, die sie dazu zwingt, Schichtarbeit zu leisten, bis sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Ich weiß nicht, woher mein Mitleid rührt, als wäre mein Leben so viel besser. Vielleicht gerade weil ich mich davor fürchte, irgendwann ihr Schicksal zu teilen? Denn für das Flugticket, das über tausend Dollar gekostet hat, habe ich die israelische Kreditkarte meiner Frau benutzen und das Darlehen in zwölf gleiche Monatsraten aufteilen müssen, die längstmögliche Zeit ohne zusätzliche Zinsen.

Der Gesichtsausdruck der Barkeeperin drückte Stressfreiheit aus. Manchmal glaube ich, in den Gesichtern anderer Menschen lesen zu können, zu wissen, woher sie kommen, wie viel Geld sie auf dem Konto haben und ob sie in ihrer Kindheit die Prügelknaben waren oder diejenigen, die ausgeteilt haben. Und zuweilen beschleicht mich die Sorge, was andere in meinem Gesicht lesen können.

Ich hätte so gern eine Zigarette geraucht, aber in den USA herrscht komplettes Rauchverbot auf den Flughäfen. Raucher sind hier offiziell verhasst, Zigaretten sind etwas für Penner und Verbrecher. Trotzdem fragte ich die Barkeeperin, die bedauernd sagte, es gebe keine Raucherzone in O’Hare, und hinzufügte, sie habe gehört, im Süden, zum Beispiel in Atlanta, gebe es noch Raucherzonen nach der Sicherheitskontrolle, aber in Chicago nicht. Ich warf einen Blick auf mein Handy und sah, dass ich bis zum Boarding noch eine Stunde Zeit hatte. Ich kann es nicht riskieren, hinauszugehen und eine zu rauchen, dachte ich, denn dann muss ich die ganze Sicherheitskontrolle noch einmal über mich ergehen lassen, obwohl ich gute Chancen habe, noch rechtzeitig zurück zu sein. Trotzdem, ich sollte kein Risiko eingehen, nicht heute. Die Warteschlange könnte zu lang sein. Ich werde in Paris rauchen. Dort muss es am Flughafen Raucherzonen geben, und auf dem Charles de Gaulle bleiben mir zwei Stunden bis zum Anschlussflug nach Tel Aviv.

Ich werde den Whiskey langsam trinken, ich kann mir keinen weiteren leisten. Zwei Gläser Bier und ein doppelter Whiskey, das muss reichen. Ich werde sehr langsam trinken und versuchen, den letzten Schluck bis zum letzten Moment aufzuheben. So kann ich die Wirkung des Alkohols für den Flug maximieren. Es gibt auf Flügen kein Bier mehr, nur noch billigen Wein. Jedenfalls in der Economy Class.

»Wo geht es hin?«, fragte die Barkeeperin.

Sie hatte keinen Akzent. Das heißt, keinen fremdländischen. Ich habe einen und werde ihn immer haben. Mein Gehör ist nicht auf die amerikanischen Vokale gestimmt; ich kann zwischen O und U und zwischen I und E nicht unterscheiden, und manche Worte versuche ich noch nicht einmal so auszusprechen wie die Einheimischen, denn ich weiß im Voraus, dass ich scheitern werde. Trotz dieser Einschränkungen kann ich einen fremdländischen Akzent in allen Sprachen identifizieren. Menschen mit einem Akzent haben einen anderen Gesichtsausdruck, der schwer in Worte zu fassen ist.

»Nach Hause«, antwortete ich.

»Wo ist das, Ihr Zuhause?«

»Jerusalem«, sagte ich, davon ausgehend, sie kenne diese Stadt und ich müsse keine überflüssigen Erklärungen liefern.

»Ah, wie schön, dahin wollte ich schon immer mal! Wie lange sind Sie nicht mehr dort gewesen?«

»Fast zwei Jahre. Eigentlich sogar etwas länger als zwei Jahre.«

»Leben Sie in Chicago?«

Ich versuchte, witzig zu sein. »Schön wär’s, nein, in Urbana-Champaign.«

»Dann sind Sie sicherlich Fighting Illini?«, fragte sie, sie meinte, die Footballmannschaft der hiesigen Universität.

»Go Illini«, antwortete ich und gab mich als ausländischer Akademiker aus, dessen einzigartige Dienste von der Universität gebraucht wurden.

»Sie haben sicherlich Heimweh, oder?«

»Sehr.«

»Wollen Sie sich von der Familie ein bisschen verwöhnen lassen?«, fragte sie mit einem angenehmen Lächeln, eine Frage, die man eher an junge Leute richtet, nicht an jemanden, der schon fast vierzig ist.

»Klar«, antwortete ich nach Art der Einheimischen hier.

»Das Essen ist sicher toll, oder?«, fragte sie, und ich nickte: »Das beste in der Welt.«

»Und wie lange bleiben Sie dort?«

»Das weiß ich nicht«, antwortete ich.

Ich wusste es noch immer nicht.

2

Der Himmel wurde allmählich dunkler, und die Uhr meines Handys zeigte zehn Uhr morgens, als die Maschine am Flughafen Ben Gurion landete. Das amerikanische Handy, das nur für den Betrieb innerhalb der USA freies Roaming hatte, konnte die Ortszeit ohne WLAN-Anschluss nicht aktualisieren. Der Zeitunterschied zwischen Chicago und Tel Aviv beträgt acht Stunden, das heißt, es war sechs Uhr abends. Mehr als ein Tag war vergangen, seit ich mich von meiner Frau und unseren beiden Söhnen verabschiedet hatte. Unsere Tochter war nicht aus ihrem Zimmer gekommen, obwohl ich leise an die Tür geklopft und ihren Namen gerufen hatte. Vielleicht hatte sie wirklich geschlafen und mich nicht gehört.

Einen Tag vor der Abreise hatte ich den Jungs erzählt, ich müsse wegen eines wichtigen Auftrags in die alte Heimat fliegen. Ein reicher Kunde habe mir eine hübsche Summe geboten, um seine Autobiografie zu schreiben. Ich würde nur hinfahren, um mich mit ihm zu treffen und seine Geschichte auf Band aufzunehmen, die eigentliche Arbeit würde ich dann erledigen, wenn ich wieder in den USA sei. Ich fragte meine Tochter, ob sie sich etwas Bestimmtes aus Israel wünsche, aber sie schüttelte nur den Kopf. Mein älterer Sohn wollte wissen, was eine Autobiografie sei, aber auch als ich es ihm erklärte, verstand er nicht, was ich im Namen anderer Menschen schrieb und warum sie das nicht selber taten.

Ich umarmte die Kinder und versprach, bald wieder da zu sein. Meine Frau bot mir an, mich zur nächsten Bushaltestelle zu fahren, und obwohl ich mich über ihren Vorschlag freute, sagte ich Nein, denn das hätte bedeutet, dass die Kinder mitfuhren, und für mich bedeutete jede Fahrt mit den Kindern, wie kurz sie auch war, eine Gefahr, die es zu vermeiden galt. Ich fuhr also mit dem Bus zum Busbahnhof und von dort mit einem anderen, fast leeren Bus drei Stunden lang bis zum Internationalen Flughafen von Chicago.

Während die Maschine auf der Landebahn zum Gate rollte, probierte ich, ob es nicht doch Wi-Fi gab. Damals, als wir Israel verließen, gab es noch kein kostenloses WLAN am Flughafen, und wir brauchten es auch nicht, weil unsere israelischen Handys ein Surfpaket hatten, einen Vertrag, der, so hatte ich mit der Telefongesellschaft ausgemacht, am Abend unserer Ausreise in die USA enden würde.

Ich weiß noch, wie ich im Internet die aktuelle Telefonnummer meines Vaters gesucht und ihm eine relativ lange Nachricht geschickt hatte, in der ich ihm erklärte, dass wir nach Amerika gingen, um dort zu arbeiten und zu studieren; dass meine Frau und ich ein tolles Angebot erhalten und wir uns deshalb entschieden hätten, ein paar Jahre lang wegzubleiben. Wir haben drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, teilte ich ihm mit. Danach hatten wir die israelischen Handys ausgeschaltet und waren ins Flugzeug gestiegen.

Jetzt wollte ich anrufen oder eine kurze SMS an meine Frau schicken und mich erkundigen, ob alles in Ordnung sei, ohne Hinweis auf Gefühle von Sehnsucht oder Liebe. Sie würde verstehen, dass ich gelandet war, und mit einem beruhigenden »Alles okay« antworten, und wenn, Gott behüte, etwas passiert war, würde sie anrufen.

Ein Flugbegleiter erinnerte die Passagiere, dass sie bis zum endgültigen Halt angegurtet bleiben müssten. Dann erloschen die Lämpchen mit den Sicherheitsgurten, begleitet von einem akustischen Signal, zum Zeichen, dass wir jetzt frei seien. Damit begann das Gedränge Richtung Ausgang. Einige Passagiere hatten schon in den Startlöchern gestanden und schoben sich von den hinteren Reihen nach vorn. Das Ziel war, die Maschine so schnell wie möglich zu verlassen, sich wenigstens einen Schritt vorzudrängeln. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit allen anderen mitzudrängeln, als wäre im hinteren Teil der Maschine ein Feuer ausgebrochen. Weil ich einen Fensterplatz in einer hinteren Reihe in der Economy Class hatte, musste ich meine Ellenbogen benutzen, um nicht der Letzte zu sein, der die Maschine verließ. Die beiden Fluggäste neben mir hatten sich schon auf den Weg gemacht, und als ich mich anschickte, ihnen zu folgen, hörte ich hinter mir einen Mann auf Französisch fluchen. Ich entschuldigte mich, versperrte ihm den Weg, zog meinen Koffer aus der Ablage und ging Richtung Ausgang. Das Gerenne der Passagiere setzte sich auch in der Fluggastbrücke fort, die zum Terminal führte: Sie kämpften darum, wer als Erster bei der Passkontrolle ankam, manche liefen schnell, andere rannten. Ich wollte nicht mit ihnen konkurrieren, konnte mich aber nicht beherrschen. Es war ein Krieg, und wer verlor, wurde verspottet. Ich rannte nicht, beschleunigte aber auch meine Schritte.

»Name des Vaters?«, fragte die Beamtin am Schalter der »Israelischen Pässe«, als sie meine Unterlagen studierte. Ich beantwortete ihre Frage, sie gab mir den Reisepass mit einem Beleg zurück, der meine Einreise nach Israel bestätigte.

Januar, es wird früh dunkel.

Das Wetter war angenehm, sogar warm, verglichen mit dem Wetter im mittleren Westen der USA. Ich hätte meine Jacke nicht gebraucht, ein leichter Pulli hätte genügt. Wenn ich nach Jerusalem fahre, wo es immer kälter ist, würde ich mir einen leichten Mantel von meinem Vater borgen. Wir haben die gleiche Größe, das weiß ich genau.

In der Empfangshalle drängten sich Verwandte und Freunde und beobachteten die ankommenden Fluggäste. Einige hielten bunte Luftballons in den Händen und eine junge Frau einen Blumenstrauß. Ich suchte die Zigaretten, die ich in einem Außenfach des Koffers deponiert hatte, und bevor ich mir eine ansteckte, überlegte ich wieder einmal, dass es, wenn ich es schon fünf Stunden ohne zu rauchen ausgehalten hatte, der Anfang zum Aufhören sein könnte. Vielleicht. Ich zündete die Zigarette an und zog leicht daran, ich fürchtete das Schwindelgefühl, das mich nach einer Pause von einigen Stunden immer ergriff und mich zu überwältigen drohte. Ich hoffte, dass ich nicht nach Alkohol und altem Qualm roch, ja, dass das Rauchen die Spuren der harten alkoholischen Getränke beseitigte, die ich im Flughafen Charles de Gaulle zu mir genommen hatte. Dort hatte ich, zusammen mit genauso verbannten Passagieren, die die unterschiedlichsten arabischen Dialekte sprachen, in einem der dafür vorgesehenen Glaskäfige möglichst viel geraucht.

Als ich zur Warteschlange am Taxistand ging, hielt ich mir die hohle Hand vor den Mund und schnüffelte an meinem Atem, konnte aber nicht feststellen, wonach er roch. Der Fahrer des ersten Taxis stand vor seinem Wagen und gab mir ein Zeichen, mich zu beeilen. Er lächelte gezwungen und öffnete den Kofferraum. »Nicht nötig«, sagte ich, »ich habe nur kleines Gepäck.«

»Wie Sie wollen«, sagte er mit einem russischen Akzent.

Ich setzte mich auf den rechten Rücksitz und legte den Koffer auf die linke Seite.

Ich fragte mich, ob der Taxifahrer Angst hatte, und entdeckte in mir selbst die alten Ängste. Es hatte sich nichts geändert. Ich wollte keinen Verdacht, ich wollte keinen Ärger und keinerlei Unbehagen in einem jüdischen Taxifahrer mit russischem Akzent erregen, der gerade feststellte, dass er einen arabischen Fahrgast hatte. Aber vielleicht machte es ihm auch nichts aus, und er fuhr regelmäßig Araber zu Orten innerhalb der grünen Linien, oder er gehörte zu den vielen israelischen Bürgern, die den Wochenendmarkt in Tira besuchten, was ich vor ein paar Jahren durch den Bericht eines israelischen Senders erfahren hatte. Dieser Markt zieht jedes Wochenende Tausende Israelis an, die das Städtchen besuchen, das ich bis in alle Ewigkeit ein Dorf nennen werde, sie suchen Lebensmittel und alle möglichen Waren, und vor allem möchten sie ihren Sabbat in der Illusion verbringen, dass sie dabei sparen, denn sie sind überzeugt, dass alles Arabische auch billig ist. Weshalb sollte der Taxifahrer also Angst haben, eine arabische Stadt innerhalb Israels anzusteuern? Er hatte zwar einen russischen Akzent, aber den hatte er, weil er nicht mehr jung war, das sagte nichts darüber aus, seit wie vielen Jahren er schon in Israel war. Gäbe es eine Formel, um anhand der verschiedenen Akzente den Zeitpunkt der Einwanderung zu errechnen, würde ich sagen, er sei vor zwanzig Jahren eingewandert. Bestimmt hatte er arabische Kollegen und konnte zwischen verschiedenen Arten von Palästinensern unterscheiden, es war auch anzunehmen, dass er ein paar Brocken Arabisch beherrschte, und trotzdem schaffte ich es nicht, ihm zu sagen, dass ich nach Tira fahren wollte, in meinen Geburtsort, die Heimat meiner Eltern und Geschwister, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ich schaffte es nicht, zu sagen, dass ich nach Hause wollte, um zu duschen, um die Last der Fremdheit abzuwerfen, mich umzuziehen und nach der langen Reise auszuruhen, bevor ich die Aufgabe anging, derentwegen ich hier war. Stattdessen bat ich ihn, mich nach Kfar Saba zu fahren. Ich sprach den Namen der Stadt so aus, dass jeder alteingesessene Israeli sofort meinen Akzent erkannt hätte, nicht aber dieser Taxifahrer, es handelte sich dabei um eine Fähigkeit, die ein Einwanderer nicht besaß, selbst wenn er schon über zwanzig Jahre im Land war.

»Nehmen wir die 6?«, sagte der Fahrer halb fragend, halb feststellend. »Das ist der schnellste Weg, auf der 4 gibt es jetzt lauter Staus. Ein heilloses Durcheinander. Sagen Sie, rauchen Sie? Ich habe vorhin gesehen, dass Sie rauchen.«

»Ja.«

»Dann können Sie auch im Taxi rauchen, kein Problem, nur machen Sie das Fenster auf.«

»Danke.«

»Ich habe vor zehn Jahren aufgehört zu rauchen. Früher habe ich zwei Packungen am Tag geraucht, zwei. Dann habe ich von jetzt auf gleich aufgehört, und seitdem nichts, keine einzige Zigarette mehr, aber wissen Sie was? Ich mag den Geruch noch immer und sehne mich nach Zigaretten.«

Ich drückte auf den Knopf und ließ das Fenster halb herunter, bevor ich mir eine Zigarette ansteckte. Kalte Luft schlug mir ins Gesicht, und ich versuchte herauszufinden, wie stark meine Sehnsucht war. Ich atmete den Geruch des Landes tief ein, denn ich hatte immer wieder gelesen, der Geruchssinn sei der Sinn der Sehnsucht. Wie oft hatte ich von Menschen gelesen, die sich an den Duft der Erde, der Orangen, der Luft und des Meeres erinnerten. Ich versuchte es, roch aber nichts Besonderes, tauchte nicht in den Brunnen der Erinnerungen, vielleicht weil die Schnellstraße vom Flughafen zur Autobahn Nr. 6 nicht der Duft der Kindheit war, oder der Heimat, wie ich sie kannte.

War das Verrat? Ich machte mir Vorwürfe, dass ich den Duft der Sehnsucht nicht erkannte, von dem ich in lyrischen Gedichten gelesen hatte. Aber dann schob ich das Schuldgefühl beiseite. Ich musste nichts riechen, um zu beweisen, dass ich Sehnsucht hatte, ich musste niemandem etwas beweisen. Seit Jahren habe ich mich nach zu Hause gesehnt, hatte täglich an eine Rückkehr gedacht, daran, die Armseligkeit der Fremdheit und das Leid der Trennung zu überwinden.

Wenn ich in Tira bin, wird mich bestimmt der bekannte Geruch des Hauses packen, der Duft der Kindheit und der Brennnesseln nach dem Regen. Wenn ich das Haus meiner Eltern betrete, werde ich bestimmt weinen, wenn der Duft meines Vaters – eine Mischung aus Old Spice und Zigaretten – mich einhüllt.

3

»Was ist deine frühste Erinnerung?«

Das ist immer die erste Frage, die ich meinen Interviewpartnern stelle, nachdem ich auf den roten Aufnahmeknopf des Direktorenkassettenrekorders gedrückt habe.

Was ist meine frühste Erinnerung? Das frage ich mich manchmal selbst, wenn ich meinen Kunden diese Frage stelle.

Ich erinnere mich, wie meine Mutter mich mitten in der Nacht weckt, sie sieht erschrocken und bedrückt aus, sie hebt mich auf ihre Schulter. Und ich weiß noch, dass unter dem Kissen die neue Schachtel Buntstifte liegt, die ich geschenkt bekommen habe, und ich will sie unbedingt mitnehmen. Ich strecke die Hand zum Versteck aus, erwische die Stifte aber nicht. Wir müssen uns beeilen, die Busse fahren bald ab, und wir müssen Großmutter zum Dorfzentrum bringen, zum Platz vor der alten Hapoalim-Bank, dort werden wir uns von ihr und den anderen Pilgern verabschieden, die zum ersten Mal nach dem Krieg eine Genehmigung für eine Pilgerfahrt nach Mekka bekommen haben.

Oder ist es vielleicht die Erinnerung, wie ich mich mit dem Rücken an die niedrige Mauer des ersten Kindergartens lehne, der in Tira geöffnet wurde, in einem Viertel, das ziemlich weit von unserem Haus entfernt liegt? Wegen ihrer Arbeit haben meine Eltern beschlossen, mich dorthin zu schicken. Ich stehe an der Mauer und schaue zu, wie die Kinder mit Blechautos spielen, mit kleinen Sitzen und Lenkrädern, die sich endlos in beide Richtungen drehen lassen. Um uns herum gibt es Wippen, die wie Pferde oder Flugzeuge geformt sind, und einen Sandkasten. Ich betrachte alles, ich weine und warte darauf, von meinen Eltern abgeholt zu werden, ich kann einfach nicht begreifen, warum nicht alle Kinder an der Mauer stehen und weinen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Ich versinke in Traurigkeit und bin außerstande, die anderen Kinder zu verstehen, und allmählich merke ich, dass die Kindergärtnerin neben mir steht und in die andere Richtung schaut. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass sie von mir spricht, als sie sagt: »Er ist immer so, er spielt nicht, er mag keine Geschichten hören, er spricht nicht mit den anderen Kindern«, und ich drehe mich um und sehe, dass sie mit meinem Vater spricht, der draußen steht, auf der anderen Seite der Mauer, direkt hinter mir. Er lächelt mir zu, fährt mir mit der Hand durch die Haare und winkt mit dem grauen Stofftaschentuch, das alle Kinder im Kindergarten bei sich haben müssen. »Du hast dein Taschentuch vergessen«, sagt er und lächelt mich an. Früher hat mich diese Erinnerung glücklich gemacht, bis ich sie in der Autobiografie eines meiner ersten Kunden verwendete; seither ist das Glück dieser Erinnerung verblasst, als hätte es diese Szene nie gegeben, übrig geblieben sind nur Bilder ohne Gefühl.

Ich zweifle nicht daran, dass beide Ereignisse stattgefunden haben, auch wenn ich nicht weiß, welches zuerst war, aber ich beschwöre sie immer wieder herauf, zwei Erinnerungen, die mich seit meiner Jugend bis heute begleiten. Ansonsten habe ich nicht viele Erinnerung aus meiner Kindheit, und es gelingt mir nicht, neue heraufzubeschwören, außer diesen beiden, die sich mir eingeprägt haben und die sich mir immer wieder aufzwingen. Sie definieren mich trotz der vielen Jahre, die inzwischen vergangen sind. Sie haben sich ereignet, und ich bin nicht bereit, auf die Möglichkeit zu verzichten, dass sie tatsächlich wahr sind, obwohl mir nicht klar ist, wieso ich mich selbst, wie von außen, in diesen beiden alten Erinnerungen sehen kann. Wie kann es sein, dass ich ein Kind sehe, das von seiner Mutter auf den Schultern getragen wird und die Hand nach einer Buntstiftschachtel ausstreckt und sie nicht erreicht? Und wie, dass ich das weinende Kind sehe, das mit dem Rücken an der Mauer des Kindergartens lehnt, wie kann es sein, dass ich auf das Kind schaue, dessen Herz jubiliert, als es seinen Vater sieht? Ein Kind, dass ich nicht mehr bin?

Bald, wenn wir uns Tira nähern, werde ich bestimmt die Bäume riechen, die längst nicht mehr da sind, die Wolken, die Erdbeeren und die Feigen, die ich im Sommer mit meinem Vater gepflückt habe, obwohl wir noch nicht in der Feigensaison sind, und außerdem stehen heute Autowerkstätten dort, wo früher die Feigenbäume waren. Gleich werde ich von Weitem mein Zimmer riechen, das Bett, die Matratze und das Kopfkissen, und der Geruch wird stärker werden, je mehr sich das Taxi, das mich zu einem ganz anderen Ort bringt, den Erinnerungen meiner Kindheit nähert.

4

»Ist es hier gut«, fragte der Taxifahrer, »oder soll ich Sie bis zum Tor fahren?«

»Hier ist es prima«, sagte ich, als ich kapierte, dass er den Eingang zum Meir-Krankenhaus in Kfar Saba meinte, das ich als Ziel angegeben hatte.

Das Taxi hielt in Richtung Norden, in Richtung Tira. In weiteren fünf Minuten wäre ich zu Hause gewesen. Ich schaute nach rechts, um mich zu vergewissern, dass die Sammeltaxis, die zwischen Kfar Saba und Tira verkehrten, noch an derselben Stelle standen wie vor fast vierzehn Jahren. So war es, nur dass der provisorische Standplatz jetzt mit einem Taxischild gekennzeichnet und somit offiziell geworden war.

»Hundertsiebzig Schekel«, sagte der russische Taxifahrer, und mir fiel ein, dass ich kein israelisches Geld dabeihatte.

»Tut mir leid«, sagte ich, während ich mein Portemonnaie öffnete, auf ein Wunder wartend, dass die amerikanische Währung sich in israelische gewechselt haben könnte. »Fünfzig Dollar, ist das in Ordnung?«

»Noch besser«, sagte er, als ich ihm den Geldschein hinhielt, ohne auf Wechselgeld zu warten, obwohl ich wusste, dass man in Israel Taxifahrern kein Trinkgeld gibt.

Die Fahrer der Sammeltaxis warteten darauf, dass der erste genug Passagiere für eine Fahrt nach Tira zusammenhätte. Das Meir-Krankenhaus kam mir, als ich die Straße überquerte, größer vor, als ich es in Erinnerung hatte. Es waren neue Gebäude hinzugekommen, und am Eingang gab es ein Gebäude für die Sicherheitskontrolle und eine metallene Drehtür, die einzelnen Personen den Zugang zur Kontrolle ermöglichte.

Mit dem Rollkoffer war es unmöglich, die Drehtür zu passieren.

»Warten Sie auf den Wachmann«, sagte mir ein junger Mann mit arabischem Akzent, der hinter mir stand. Ich versuchte herauszuhören, ob er aus Tira war oder ob er bemerkt hatte, dass ich aus Tira stammte, obwohl er mich auf Hebräisch angesprochen hatte. Die Menschen aus Tira erkennen einander. »Ich gebe dem Wachmann Bescheid«, sagte er und ging durch die Drehtür.

»Wo wollen Sie denn hin?«, fragte der Wachmann, bevor er mir die Tür zum Kontrollraum öffnete.

»Ich möchte meinen Vater besuchen.«

»Auf welcher Station liegt er?«, fragte er.

»Herz.«

»Herz ist im Hochhaus.«

»Dem neuen Gebäude?«

Der Wachmann verstand mich nicht, für ihn gab es das Gebäude schon immer, es war älter als er. Ich deutete auf den Turm, der bestimmt vor über dreißig Jahren erbaut worden war, und er nickte.

Das Meir-Krankenhaus. Auf Arabisch haben wir den Namen anders ausgesprochen, wir ließen das Wort Krankenhaus immer weg und nannten es nur Ma’ir. »Er wurde ans Ma’ir überwiesen«, sagten wir, denn ohne eine Überweisung konnte man es nur in Notfällen aufsuchen. Als wir kleiner waren, war eine Überweisung ans Ma’ir ein Grund, stolz zu sein, ein Zeichen dafür, dass man ein echtes Problem hatte. Ich war einmal ans Ma’ir überwiesen worden, als ich mir den Fuß verletzt hatte. Der Fuß schwoll an und wurde blau, und der Hausarzt sagte zu meinem Vater, ich müsse geröntgt werden, und unterschrieb eine Überweisung. Die Aufnahme zeigte, dass nichts gebrochen war, und mir tat leid, dass ich die Zeit meines Vaters für nichts und wieder nichts vergeudet hatte.

Als ich älter wurde, begleitete ich ihn manchmal, wenn er Verwandte im Krankenhaus besuchte. Früher war das eine Art Verpflichtung, und die Verwandten eines Eingelieferten verbrachten viele Tage mit Warten im Krankenhaus. Die Frauen brachten Essen, und die Männer sorgten den ganzen Tag für frischen Kaffee. Als ich im Gymnasium war, musste ich allein am Bett eines Onkels mütterlicherseits bleiben, dessen Zustand nach einem Verkehrsunfall sehr ernst war. Nach einer Operation, die eine ganze Nacht gedauert hatte, verbesserte sich sein Zustand, und am Morgen öffnete er die Augen und konnte wieder sprechen. Die Männer der Familie mussten zurück ins Dorf, um an der Beerdigung seines Sohnes, der den Unfall nicht überlebt hatte, teilzunehmen. Der Onkel wusste nicht, dass sein Sohn tot war, und als er nach ihm fragte, sagte man ihm, Alhamdulillah, er ist in Ordnung. Als er seinen Sohn sehen wollte, sagten sie, er liege in einem anderen Krankenhaus, in Petah Tikwa, aber alles werde wieder gut, er solle sich jetzt um seine Genesung kümmern. Die Männer wollten meinen Onkel nicht allein lassen und verlangten von mir, einem Jungen, der schon groß genug war, einem klugen, guten Jungen, an seinem Bett zu sitzen, bis sie alles für die Beerdigung organisiert und die Trauerhütte errichtet hätten. Sie würden sich auf mich verlassen, sagten sie, und dass der Onkel nicht erfahren dürfe, dass er seinen Sohn verloren hatte, denn sein Zustand sei noch sehr labil, man müsse warten, bis er sich von der Operation erholt hatte, erst dann würden sie ihm sagen, dass sein Erstgeborener nicht mehr lebte.

»Warum ist deine Tante nicht gekommen, um mich zu besuchen?«, fragte er, sobald wir allein im Krankenzimmer waren.

»Das weiß ich nicht, Onkel«, antwortete ich. »Sie ist bestimmt bei eurem Sohn in Petah Tikwa.«

»Wenn deine Tante mich nicht besucht und die ganze Zeit bei ihm ist, dann ist sein Zustand sehr ernst.«