Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

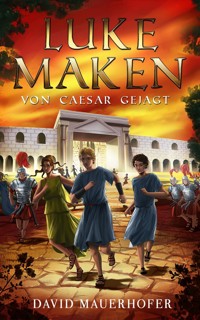

Nach einem misslungenen Experiment wird Luke in eine Münze gezogen und wacht mitten in der Nacht in einer Stadt auf. Am nächsten Morgen begreift er endgültig, dass er nicht mehr in New York bei seinem Stiefvater und auch nicht mehr in seiner Zeit ist. Etwas Unmögliches ist geschehen! Er wurde mehr als zweitausend Jahre zurückversetzt, genau in die Zeit des großen und berühmten Julius Caesars. Verzweifelt versucht er eine Möglichkeit zu finden, um wieder in seine Zeit zu gelangen. Doch das Unglück ist ihm schon auf den Fersen. Zum Glück findet er neue Freunde. Wird es Luke gelingen, in seine Zeit zurückzureisen? Von einem der jüngsten Autoren Österreichs geschrieben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

©2020 David Mauerhofer

Covergestaltung: Clara Vath

Lektorat: Barbara Mauerhofer, Marion Wiesler

Korrektorat: Anja Breitegger

David Mauerhofer

Luke Maken

Für meine Familie.

Für meine Leser.

Für eure Haustiere, die sich beim Lesen dieses Buches zu euch kuscheln werden.

Und vor allem für die Menschen, die mich motiviert haben, immer für mich da waren und mich mit neuen Ideen inspiriert haben.

Danke

„Bücher leben solange wir sie lesen.“

David Mauerhofer 28.8.2018

Einleitung

Ich weiß, ich weiß, normalerweise beginnt ein Roman nicht mit so einem Satz. Doch einmal ganz unter uns, wenn ihr das hier lest, weil ihr euch vielleicht für Geschichte oder einfach nur für die Römer interessiert, muss ich euch warnen. In meinem Leben ist nichts so wie es scheint. Seit einem Vorfall, bei dem ich aus meiner Zeit gerissen wurde, ist nichts mehr normal. Falls ihr euch fragt, wie so etwas geschehen kann, muss ich euch sagen, ich habe keine Ahnung. Wenn man in Physik auf einem „Fleck“ steht, ist das sowieso kein Wunder.

Ich heiße Luke Maken.

Ich bin fünfzehn Jahre alt und führte bis vor zwei Wochen noch ein ganz normales Leben, als etwas Schreckliches passierte. Okay, schrecklich kann man es zwar nicht nennen, aber wenn man einen Wissenschaftler als Stiefvater hat, dann können ab und zu ein paar Experimente fehlschlagen. So, wie auch an jenem Tag, vor exakt zwei Wochen. Mein Stiefvater bat mich, ihm bei einem „kurzen“ Experiment zu helfen. Denn er versuchte seit längerem, Silber in Gold zu verwandeln. Jedenfalls hatte er sich deshalb eine Münze von meiner Mutter „geliehen“, wie er sagte. Doch, wie ich später feststellte, hatte er sie nicht mal gefragt. Hätte er sie gefragt, hätten wir vielleicht das ganze Schlamassel verhindern können.

Meine Mutter heißt Anna. Sie ist 39 Jahre alt. Meistens hat sie schulterlanges, braun-gefärbtes Haar. Studiert hat sie Archäologie und ihr Spezialgebiet ist die Römische Antike. Deshalb hat sich unser gemieteter Keller während der Jahre langsam in ein kleines Museum verwandelt. Durch ihren Beruf als Archäologin ist sie oft in ganz Europa unterwegs.

Okay, zurück zur Geschichte. Jedenfalls gab mir mein Stiefvater eine Zange, mit der ich die Münze halten sollte. Später stellten wir fest, dass die Zange aus Eisen war und eine siebenschichtige Kupferlegierung hatte. Ich bin mir sicher, dass ich mich in zwanzig Jahren auch noch fragen werde, warum man Eisenzangen herstellt und sie dann auch noch mit einer siebenschichtigen Kupferlegierung umhüllt. Mal ehrlich, einen besseren Gegenstand, der Strom leitet, gibt es, glaube ich, gar nicht.

Danach ging mein Stiefvater zu einer seiner vielen seltsamen Maschinen. Vor langer Zeit hatte er mir erklärt, wie seine Geräte funktionierten. Aber das war schon zu lange her. Als er bei der Apparatur die Stromkabel angeschlossen hatte, gab er mir noch eine Schutzbrille zum Aufsetzen. Danach ging er zurück und drückte einen Knopf. Plötzlich geschah es, ich wurde mit unvorstellbarer Kraft in die Münze gezogen. Ihr werdet euch sicher fragen, wie es sich anfühlt, in eine Münze gezogen zu werden. Glaubt mir, ihr wollt es gar nicht spüren. Ich versuchte mich mit meinen Händen an einer Erfindung festzuhalten, aber meine Hände glitten langsam davon. Ich schrie um Hilfe. Aber es war zu spät. Mit einem Ruck saugte mich die Münze in sich hinein. Das Letzte, was ich noch wahrnehmen konnte, war das geschockte Gesicht meines Stiefvaters.

Eine Nacht und schon ist man Sklave

Wo? Wo war ich? Alles war dunkel, nur eine Öllampe gab Licht. Langsam nahmen meine Augen etwas in der Finsternis wahr. Ich konnte ein Bett, einen Kasten, ein Fenster und eine Tür erkennen. Ich wusste nicht, wo ich war und erst recht nicht, wie ich hierhergekommen war. Plötzlich sah ich, dass im Bettneben mir eine Person schlief. Jetzt hörte ich auch das Schnarchen, welches ich vorhin für das Geräusch eines rauschenden Baches gehalten hatte.

Vorsichtig schlich ich mich nach draußen, um nicht von dem Bewohner des Hauses bemerkt zu werden. Nun erkannte ich auch ein paar andere Häuser. Alle waren aus weißem Stein gebaut, hatten aber nur Holztüren. Das waren bestimmt keine Museen in New York, denn für Museen waren die Häuser viel zu klein, aber auch die Türen wären für die Sicherheit nicht ideal gewesen. Plötzlich hörte ich eine Stimme: »Komm! Schneller oder willst du, dass uns die Patrouille erwischt?«

»Wer, wer bist du?«, fragte ich mit zitternder Stimme.

»Das tut nichts zur Sache. Nun komm endlich oder willst du, dass sie uns entdecken und ins Gefängnis bringen?«, sagte die Stimme.

»Die Patrouille? Warum soll ich ins Gefängnis kommen?«, fragte ich erstaunt und verwirrt zugleich. Seit wann gibt es Patrouillen in New York?Doch besser ich folgte dem Mann, dachte ich. Ich glaubte zumindest, einen Mann zu erkennen, denn im Dunkeln der Nacht konnte ich das schwer erkennen. Eine tiefe Stimme hatte er jedenfalls. Schnell beeilte ich mich, um zu ihm hinüber zu kommen.

»Da bist du ja endlich«, meinte der Mann. Er hatte große, glänzende, blaue Augen, ein schiefes Lächeln und kurze braune Haare, was ich durch genaueres Hinsehen erhaschen konnte. Nun erkannte ich auch seine seltsamen Klamotten. Meine Mum hatte mir einmal solche gezeigt. Es war eine Tunika. Normalerweise trugen nur Römer eine Tunika. Möglicherweise wurde geradeeine Kostümparty, die auf römische-Kleidung ausgelegt war, in dieser Stadt gefeiert. Jedenfalls roch der Mann sehr stark nach Alkohol!

»Wohin gehen wir?«, fragte ich den Mann.

Anstatt mir eine Antwort zu geben, marschierte er weiter.

Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten wir eine kleine Brücke, die sich im Mondschein im Wasser des Flusses spiegelte. Dort teilte mir der Mann mit einer kurzen Handbewegung mit, dass ich hier auf ihn warten sollte.

Danach sah ich ihn schon davon taumeln. Kopfschüttelnd wusste ich sofort, dass es bestimmt sehr lange dauern würde, bis er wieder zu mir zurückkommen würde, falls er überhaupt zurückkäme. Obwohl ich schon sehr müde war, konnte ich dennoch nicht schlafen. Zu viele Gedanken jagten mir durch den Kopf. Was wohl mein Stiefvater gerade machte? Hatte er schon meine Mutter alarmiert? Wahrscheinlich nicht, er würde zuerst alles versuchen, um mich zu finden und es Mum verschweigen, damit sie keinen Herzinfarkt erleiden würde.

Zum Glück waren gerade Ferien, so müsste ich wenigstens nichts in der Schule nachschreiben, falls das hier kein Traum wäre.

Nachdem ich mir kurz in den rechten Arm gezwickt hatte, musste ich entsetzt feststellen, dass es doch kein Traum war.

Obwohl ich mir sicher war, dass ich heute niemals einschlafen könnte, fielen mir nach kurzer Zeit die Augen zu.

Plötzlich spürte ich ein Rütteln.

»Hier, trink das und nimm das Brot!«,sagte eine Stimme, die vermutlich von dem Mann von vorhin kommen musste. Ich konnte das Gesicht nicht sehen, weil es unter der Brücke sehr dunkel war. Langsam trank ich aus dem Tongefäß. Später fiel mir ein, dass es Amphore hieß. Die Flüssigkeit schmeckte stark nach Alkohol und leicht süßlich zugleich. Allerdings war ich zu müde und zu durstig, um etwas dagegen einzuwenden, dass man einem 15-jährigen Jungen Alkohol gab. Nach dem kurzem Essen und Trinken holte der Mann eine Decke, die er in einem Stoffsack verstaut hatte. Grauenhafterweise stank diese Decke enorm und sie sah aus, als wäre sie schon seit ein paar Jahren nicht gewaschen worden. Als ich mich in die Decke „kuschelte“, juckte es überall an meinem Körper, vor allem dort, wo mich der Stoff an meiner bloßen Haut berührte. Wie viele Bakterien, Flöhe, Zecken und all das andere Ungeziefer da wohl in der Decke hausten, daran wollte ich gar nicht denken. Vermutlich würde ich nach einer zweiten Nacht unter diesen Umständen sowieso sterbenskrank sein.

Nachdem der Fremde den Rest aus der Amphore getrunken hatte, stellte ich zu meinem Erschrecken fest, dass er anscheinend mit mir die Decke teilen wollte. Langsam, um nicht in Panik zu verfallen, rutschte ich auf die Seite. Kurz darauf legte sich der Fremde zu mir.

Ein weiterer Schock jagte durch meinen Körper, als ich plötzlich eine verschwitzte Hand auf meinen Schultern ruhen fand. Langsam ging es mir doch zu weit! Was dachte sich der Kerl überhaupt? Vergeblich versuchte ich, seine Hand von meinen Schultern herunter zu bekommen. Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, war ich zu müde, um es weiter zu versuchen, von ihm los zu kommen. Das war fast so wie in den Fernsehfilmen, in denen jemand einer schlafenden Person eine Fernbedienung oder etwas Ähnliches aus der Hand reißen möchte, aber es nach allen Bemühungen dennoch nicht schafft.

Mitten in der Nacht hörte ich ab und zu leise Stimmen, die von der Brücke herunterhallten. Einmal kam es mir fast vor, als hätte ich ein Auto gehört, was sich jedoch als eine lästige Fliege entpuppte, die mein Ohr als Schlafplatz benutzen wollte. Schnell hatte ich sie jedoch eines Besseren belehrt. Später hörte ich noch ab und zu das Bellen eines Hundes, das aber schnell wieder verklang.

Am nächsten Morgen wurde ich von einem Sonnenstrahl geweckt. Kurz darauf schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: »War das wirklich geschehen?« Obwohl ich zum Glück keine Hand mehr auf meiner Schulter fühlte, vergewisserte ich mich, ob der seltsame Typ noch da war. Vor Erleichterung seufzte ich laut auf, denn ich konnte ihn nirgends mehr entdecken.War das doch alles nur Einbildung und ich befand mich immer noch in einem Traum und würde bald in meinem Zimmer aufwachen? Aua! Nein, doch nicht, nach einem weiteren kurzen Kniff in mein Knie war ich hellwach und musste tatsächlich feststellen, dass alles real war.

Nachdem ich mir mein Gesicht im Fluss gewaschen hatte, beobachtete ich die Menschen um mich. Männer und Frauen gingen an mir vorbei. Einige Männer trugen eine strahlend weiße Toga und beinahe alle Frauen hatten eine Tunika an.

»Aua!«, plötzlich rempelte mich einer dieser Männer an.

Hast du denn keine Augen im Kopf?« , brüllte der Kerl. Schnell verzog ich mich. Also war das wirklich kein Traum. Entsetzlich!

Aufgeregt erkundete ich die Gegend weiter. Überall waren diese gigantischen Villen aus Marmor, doch weiter vorne konnte ich einen großen Platz entdecken, auf dem sich eine große Menschenmenge versammelt hatte. Ich entschied mich, ganz nach vorne zu gehen, um zu erfahren, warum all diese Menschen dort standen. Als ich dort angekommen war, sah ich einen Mann, der auf einem kleinen Podest stand und den Leuten zurief:

»Römer, hört mich an, Caesars Machtgier hat schon tausenden Legionären das Leben gekostet! Er verbündet sich mit dem Feind aus Ägypten! Wir müssen ihn stürzen! Pompeius wird euch helfen, wieder einen geordneten Staat zu haben! Keine Diktatur mehr! Caesar nützt uns aus! Er beutet uns aus und baut riesige Paläste für sich selbst!«

Nun durchfuhr mich ein gewaltiger Schreck. War ich etwa im alten Rom gelandet? Wie konnte das sein? Angst durchströme meinen Körper. Ich war allem Anschein nach bei den antiken Römern gelandet und hatte keine Ahnung, wie ich wieder nach Hause kommen würde. Wie konnte das geschehen? Und hatte ich wirklich gerade den Namen Pompeius gehört? Irgendwie kam mir der Name sehr bekannt vor. Ja natürlich, meine Mutter hatte mir einmal von ihm erzählt. Ich glaube, es war einer der vielen Widersacher Caesars. Nach kurzer Überlegung kam ich zu einem grauenhaften und unvorstellbaren Ergebnis. Konnte es wirklich sein? Es war fast unmöglich, dennoch wusste ich es tief in mir, ich war mit der Erfindung meines Stiefvaters durch die Zeit gereist. Allem Anschein nach befand ich mich sogar in einer Zeit vor Christus, in der Zeit Caesars. Es war unbeschreiblich verrückt. Ich war durch die Zeit gereist und mitten in Rom gelandet. Jedoch die Kirsche auf der Sahne war, dass ich genau in Caesars Zeit aufgetaucht war. Ich glaube, er ist auch der römische Lieblingskaiser von meiner Mum. Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich nicht für meine Mum, Caesar um ein Autogramm bitten sollte. Aber allein der Gedanke brachte mich zum Lachen. Wahrscheinlich wusste Caesar nicht einmal, was ein Autogramm war.

Aber zurück zu Pompeius. Ich dachte nach, was ich von ihm wusste. Denn bevor Pompeius und Caesar Erzfeinde wurden, waren sie sehr gute Freunde. Wegen ihrer Freundschaft hatte Caesar sogar seine geliebte Tochter Julia mit Pompeius verheiraten lassen. Doch als sie starb, war die Freundschaft zwischen ihnen zerbrochen. Pompeius wand sich immer mehr den Senatoren und Caesar seinen eigenen Zielen zu.

Auf einmal kam eine große Schar an Legionären, die alle Menschen in meiner Umgebung sofort in großen Aufruhr versetzte. Binnen weniger Minuten war das Chaos perfekt. Ich wollte nur noch so schnell wie möglich zurück zur Brücke und mich dort verstecken. Aber so weit kam ich gar nicht. Ein Legionär packte mich und zerrte mich mit sich davon. Verzweifelt versuchte ich mich zu befreien, doch er hielt mich so fest, dass ich von Schmerzen durchströmt wurde. Nach dem zweiten Fluchtversuch hatte ich keine Kraft mehr, mich zu wehren. Widerwillig hielt ich ihm meine Hände hin, damit er sie fesseln konnte und ich nicht halb Huckepack durch ganz Rom geschleppt werden würde. Sehr schnell hatte er meine Hände mit einem Seil zusammen gebunden. Mit hängenden Schultern latschte ich hinter ihm her und nutzte diese Zeit, um ihn zu beobachten. Er hatte kurz-geschnittene blonde Haare und einen rasierten Bart. Seinen muskelbepackten Armen nach zu urteilen, würde er mich, falls ich mich weigerte, mitzugehen, sofort wieder Huckepack nehmen und mich wie einen Kartoffelsack durch die Straßen Roms schleppen. Ich schätzte ihn ungefähr auf 24 Jahre. Als er bemerkte, dass ich ihn musterte, schnauzte er mich an: »Hast du etwa noch nie einen Legionär gesehen? Aber, was sind das überhaupt für seltsame Lumpen, die du da trägst?«

Erst jetzt bemerkte ich, dass ich noch immer meine blaue Jeans, meine blauen Sneakers und mein grünes T-Shirt trug. Ich sah darin bestimmt aus wie eine Tomate, (die es bei den Römern noch nicht gab), denn mein Kopf fühlte sich so heiß an, dass er knallrot sein musste. Gedanken schwirrten durch meinen Kopf, wie seltsam es für die Römer sein musste, einen Teenager aus New York und noch dazu einen aus dem 21. Jahrhundert zu sehen. Zum Glück war ich nicht im Mittelalter gelandet, sonst hätte man mich bestimmt auf dem Scheiterhaufen geworfen und verbrannt. Oder gab es solche ähnliche Zeremonien auch schon bei den Römern? Wohin schleppte mich dieser Römer bloß?

Gleich darauf wurde ich in einen Kerker gesperrt. Nur durch ein kleines Loch in der Decke kam ein Lichtstrahl herein. In dem Verlies war es sonst stockdunkel und eiskalt. Mit ziemlicher Sicherheit würde ich mir spätestens morgen eine Erkältung einfangen. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das spärliche Licht. Fast auf allen Wänden waren Risse zu erkennen. Dazu kam auch noch, dass Wörter und Bilder in die schon stark zerkratzte Wand eingeritzt worden waren. Wie viele Gefangene hier wohl schon gewesen waren? Nach kurzer Zeit konnte ich eine Tonschale mit Brotkrümeln und eine halbvolle Amphore mit Wasser erkennen. Neben der Kerkertür konnte ich auch etwas Stroh ausfindig machen, auf dem ich wahrscheinlich schlafen sollte. Die Zelle war ungefähr sechs Quadratmeter groß, eigentlich ziemlich geräumig für einen Kerker.

Nach der kurzen Erkundungstour hockte ich mich auf mein Strohlager und aß einen Teil des Brotes. Ab und zu spürte ich kleine Steine, die meine Zähne zum Knirschen brachten. Mein Zahnarzt hätte denjenigen, der das Brot zubereitet hatte, sicher vors Gericht gebracht. Solche Gedanken erheiterten meine Zeit im Verlies. Jedoch, wenige Augenblicke später, hörte ich ein Knarren. Gleich darauf wurde ein Schlüssel in das Schloss gesteckt und die Tür geöffnet. In meinen Gedanken dachte ich schon, dass ich von jemandem befreit werden würde. Aber das echte Leben ist nicht wie in einem Comic oder einem Roman, in dem jeder Charakter überlebt und sich im nächsten Teil wieder in haarsträubende Abenteuer begibt. Stattdessen verkündete mir der Wärter:

»Du wurdest bei einer Ansammlung gegen Caesar erwischt. Das ist ein Volksverbrechen. Du hast Glück, dass ein Senator heute in guter Stimmung war, deshalb hast du zwei Möglichkeiten, dir deine Strafe auszusuchen. Die erste ist, du gehst in die Gladiatorenschule und trittst bei besonderen Anlässen im Circus Maximus gegen einen anderen Gladiator an. Deine zweite Wahl ist, du wirst lebenslang Sklave!«

Während seines Vortrages fuhr er sich ab und zu durch seine schwarzen Haare. Seine leicht verdreckte Tunika war ihm eindeutig viel zu klein. Was in einer anderen Situation sogar erheiternd gewesen wäre.

Die zwei Möglichkeiten waren zwar nicht die besten, aber zwischen aufgespießt zu werden oder den ganzen Tag zu arbeiten, erschien mir die zweite die bessere zu sein. Darum entschied ich mich, Haussklave zu werden. Vielleicht würde es mir ja sogar gelingen, wegzulaufen. Oder wie meine Mutter mir einmal erzählt hatte, freigelassen zu werden. Ja, einige Sklaven wurden von ihren Besitzern freigelassen. Meistens, weil sie zu alt waren. Das waren also nicht gerade tolle Aussichten.

Nachdem ich den restlichen Nachmittag damit verbracht hatte, mit einem Stein die Wand zu zerkratzen, wie viele andere hier auch schon, versuchte ich jetzt zu schlafen. Aber ich konnte nicht, ich war zu aufgeregt wegen der morgigen Ereignisse. Irgendwann schaffte ich es dann doch, einzuschlafen.

Wo ist mein „Sohn“?

Verzweifelt versuchte Professor Treb nun schon zum dritten Mal, die Maschine zu starten. Nichts, aber auch gar nichts rührte sich. Er wusste nicht mehr weiter. Doch dann durchfuhr es ihn wie einen Blitz. Warum hatte er noch nicht probiert, seine Maschine rückwärts laufen zu lassen. Mit großem Eifer betätigte er einige Hebel, drückte auf große und kleine Knöpfe und zum Schluss drehte er den Startschlüssel um 180°.

Nichts passierte.

Hatte ihn nicht genau davor sein alter Freund, Professor Müht, gewarnt? Ja, natürlich, aber er mit seinem großen Dickschädel hatte ja nicht auf ihn gehört. Was sollte er jetzt bloß tun? Einfach in der Gegend herumstehen, war nicht gerade die beste Idee.

Vor lauter Verzweiflung ging er aus seinem Labor hinaus und setzte sich auf das Sofa im Wohnzimmer. Hatte er gerade ein Teleportationsgerät erfunden? Eigentlich wollte er ja nur Silber in Gold verwandeln. Dieses Ergebnis hatte er aber nun wirklich nicht erwartet. Trotzdem, den Nobelpreis würde er jetzt auch nicht mehr bekommen. Er wollte gar nicht wissen, was passieren würde, wenn irgendjemand von dem Missgeschick erfahren würde. Wahrscheinlich würde man ihm sofort die Polizei an die Fersen heften und ihn hinter Gitter bringen. Aber das größte Problem war es, den Vorfall seiner Frau erklären zu müssen, dass ihr Sohn durch sein Missgeschick verschwunden war.

Eigentlich war Luke ja nicht einmal Professor Trebs Sohn. Er war zusammen mit seiner Mutter Anna, seiner jetzigen Frau, zu ihm gezogen, nachdem sich Anna von Lukes leiblichem Vater hatte scheiden lassen. Wenige Zeit später hatte Professor Treb sie geheiratet.

Zu gern würde er Lukes leiblichen Vater einmal treffen. Doch Anna hatte ihm nie viel über ihren Ex-Mann erzählt. Bei jedem Gespräch über ihn ging sie entweder aus dem Raum hinaus oder unterbrach ihn sofort.

Plötzlich klingelte das Telefon.

»Vielleicht ist das ja Luke!?«, schoss es ihm durch den Kopf.

»Ja? Professor Treb am Telefon«, sagte er und versuchte, soweit es möglich war, mit gelassener Stimme zu sprechen.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frauenstimme: »Hallo Schatz, wie geht es dir?« Verwundert starrte Professor Treb auf seine Armbanduhr. Normalerweise telefonierte er mit seiner Frau immer um halb acht am Abend, wenn sie auf Reisen war. Wie konnte die Zeit bloß so schnell vergangen sein? War er denn nicht erst vor ein paar Minuten noch mit Luke Mittagessen gewesen und danach mit ihm in sein Labor gegangen? Wie lange hatte er vergebens versucht, seinen Stiefsohn wiederzufinden?

»Schatz hörst du mich?«, kam erneut die Stimme aus dem Telefon.

»Ja, ich höre dich sehr gut. Wie geht es dir? Hat alles gut geklappt bei deinem Flug nach Europa?«, fragte der noch immer verwirrte Professor Treb.

»Ja, alles gut gegangen. Wie geht’s Luke?«, fragte Anna.

»Ja, ja sehr gut«, stotterte Professor Treb

»Kann ich einmal mit ihm reden?«, bat sie.

»Ach, er übernachtet heute und morgen bei einem seiner Freunde«, wich er aus.

»Okay. Dann richte ihm bitte liebe Grüße aus!«, sagte sie und er hörte einen kurzen Abschiedskuss in der Leitung.

Erleichtert legte Professor Treb auf. Er hasste es, zu lügen. Er wollte gar nicht wissen, ob seine teilweise noch vorhandenen schwarzen Haare nicht durch den ganzen Stress nun grau geworden waren.

Um etwas besser über die Geschehnisse nachdenken zu können, ging er in den Central Park. Dorthin spazierte er immer, wenn er dem Alltagsstress entfliehen und klare Gedanken sammeln wollte.

Der Park war das einzige natürliche Grün, das man in New York noch sehen konnte, außer Kiwis, unreife Bananen oder die Bäume in den Straßen, die schon lange die mit Abgasen verpestete Luft in Sauerstoff umwandelten. Der Platz im Central Park, den er sich heute ausgesucht hatte, war fast menschenleer. Für New York und besonders für den Central Park war das beinahe ein Wunder. Denn normalerweise kamen am Tag die Kinder, um zu spielen, Erwachsene, die mit ihren Hunden Gassi gingen oder auch Leute, die sich ebenfalls kurz erholen wollten, so wie er, in den Park. Meistens versammelten sich am Abend Drogenhändler, die jeden kurz und klein schlugen, der ihnen keinen 50$ Schein hinhielt oder ihnen ein paar Gramm Gras abkaufen wollte. Aber am schlimmsten waren die Obdachlosen. Am Tage wirkten sie höflich und bemitleidenswert, um Geld zu bekommen, doch in der Nacht kamen fast alle in den Central Park, um dort zu schlafen. Das Geld, welches sie am Tag von den Passanten bekommen oder gestohlen hatten, wurde meistens noch am selben Abend für Drogen und Alkohol ausgegeben. Rund um ihn herum waren Bäume, einige waren fast 20 Meter, andere nur 5 Meter hoch. Ab und zu hörte er Kinder protestieren, die von ihren Eltern oder Nannis nach Hause gebracht wurden. Langsam kehrte Stille ein, aber er wusste, zu lange konnte er jetzt auch nicht mehr hier bleiben. Bald würden die Obdachlosen kommen und die Drogenhändler. Oft las man in der Zeitung von Menschen, die im Park gestorben oder fast gestorben wären.

Einmal war es ihm passiert, dass er sich von seinen Gedanken hatte ablenken lassen. Aber dies würde ihm nicht wieder passieren. Nachdem er sich auf eine Schaukel gesetzt hatte und angefangen hatte, hin- und herzupendeln, kam ihm eine Idee.

Schnell stieg er in das nächstbeste Taxi und ließ sich zu einem guten alten Freund bringen.

Ein neuer Freund

Am nächsten Morgen wurde ich unsanft geweckt. Eigentlich hatte ich gedacht, dass die Römer sehr zivilisierte Menschen waren. Aber anscheinend wurden nur reiche oder zumindest nicht eingesperrte Römer so behandelt. Später kam dann ein spärliches Frühstück. Erneut gab es Brot zu essen und etwas Wasser zu trinken. Nach dem Essen hieß es wieder warten.

Langsam vergingen die Minuten und dann die Stunden. Ich konnte sehen, dass es bald Mittag wurde, denn die Sonnenstrahlen schienen nun stärker in das Verlies. Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, hörte ich dann wieder das Geräusch eines Schlüssels an der Tür. Wahrscheinlich würde bald das Mittagessen kommen, doch es war kein Mittagsessen, sondern ein Mann. Nachdem er mich gründlich gemustert hatte, sagte er:»Du bist also der Junge mit der seltsamen Kleidung!«

Erst jetzt fiel mir wieder auf, dass ich immer noch meine modernen Klamotten trug. Deshalb hatte mich auch der Wächter, der mir das Frühstück gebracht hatte, so seltsam gemustert. Plötzlich schmiss mir der Mann einen Beutel in die Zelle und sagte mit lauter Stimme:»Zieh das an!«

Danach schloss er die Tür wieder. Als ich den Beutel öffnete, sah ich darin einen weißen Stoff. Der erste

Gedanke, der mir durch den Kopf schoss und sich als richtig herausstellte, war:»Wow, eine Tunika!«

Ich hatte ja noch nie in meinem Leben eine Tunika getragen, nur ein paar Mal auf Bildern eine gesehen, die mir meine Mutter gezeigt hatte. Also probierte ich sie an. Aber das Ergebnis war ernüchternd. Ich sah eher aus wie ein Vampir, denn ich hatte aus der Tunika einen Umhang gemacht. Ich frage mich heute noch, wie ich das zusammenbrachte!

Als mich dann der Mann später in meiner Zelle abholte, tobte er vor Zorn und schrie: »Kannst du denn nicht einmal eine Tunika anziehen?« Und zum Wächter schrie er: »Das soll mein neuer Sklave sein?«

Nachdem mir der Wächter beim Anziehen geholfen hatte, sah ich schon besser aus. Nun wusste ich auch, wie man sie richtig anzog. Wenn ich jemals wieder nach Hause käme, müsste ich das meiner Mutter zeigen. Kurz darauf wurden meine Hände gefesselt und wir gingen nach oben.

Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten wir einen Sklavenmarkt. Da begann ich zu begreifen, dass der fremde Mann, der mir die Tunika gegeben hatte, vermutlich ein Sklavenhändler war. Überall standen Sklaven in allen möglichen Hautfarben herum und wurden verkauft. Anscheinend war der Sklavenhändler, der mich gekauft hatte, hier ein sehr angesehener Mann. Alle grüßten ihn und manche verbeugten sich sogar vor ihm. Als wir dann endlich an einem sehr eindrucksvollen Stand ankamen, musste ich mich auf ein Podest stellen. Überall um mich herum glitzerten Gold, Juwelen und andere kostbare Dinge. Anscheinend war der Sklavenverkäufer kein armer Mann.

Nach langem Stillstehen durfte ich mich endlich einmal kurz bewegen. Das war allerdings auch das einzig Aktive, was ich an diesem Vormittag tun durfte.

Aber am späten Nachmittag änderte sich alles. Der Sklavenhändler zischte mir in mein Ohr, ich solle mich gut benehmen, denn der Direktor des Circus Maximus würde bald kommen. So war es auch. Kurze Zeit später erschien der Leiter des Amphitheaters. Er kam an das Podest, auf dem ich stand, blieb stehen und musterte mich sehr genau. Bald darauf war ich auch schon für 250 Sesterze verkauft worden.

Sonst ereignete sich an diesem Tag nichts mehr Besonderes. Außer, dass mich mein neuer Besitzer in ein großes Gebäude schleppte. Von außen hätte man es wirklich mit einem Museum verwechseln können. Es hatte ungefähr die gleiche Größe wie dasMetropolitan Museum of Art. Okay, das war vielleicht etwas übertrieben, aber es war wirklich riesig.

Als wir eintraten roch ich schon von weitem das gute Essen.

Als wir das Haus oder sollte ich besser sagen die Villa betraten, genügte eine Geste meines neuen Besitzers, um den gerade vorbeigehenden Sklaven mich in mein Zimmer zu führen. Das Zimmer war ungefähr dreißig Quadratmeter groß und für einen Sklaven sehr luxuriös eingerichtet. Es gab drei Fenster, zwei Schränke, einen Tisch, zwei Stühle und auch zwei Betten. Höchstwahrscheinlich musste ich mir das Zimmer mit einem anderen Sklaven teilen. Ich musterte das Bett. Es bestand aus dem gleichen Holz wie mein Bett zu Hause, nämlich aus Pinie{1}.

Einmal hatte mich meine Mutter nach Rom mitgenommen. Dort waren wir in einem Museum, in dem man ein ähnliches Bett begutachten konnte. Meine Mutter erzählte mir, dass das Bett Triclinium{2} genannt wurde. Man verwendete es am Tag als Sofa, zu Mittag aß man und am Abend schlief man darauf. Das erklärte auch den Grund des kleinen Tisches, der neben dem Triclinium stand.

In der Frühzeit des römischen Reiches durften nur Männer auf den Triclinia{3} Platz nehmen, während die Frauen auf Sesseln sitzen mussten.

Trotz des großen Zimmers kam es mir eher wie ein Gefängnis vor, aus dem ich nicht entfliehen konnte. Denn, als ich versuchte die Tür zu öffnen, bemerkte ich, dass diese abgeschlossen war. Da ich wusste, dass weitere Versuche, die Tür zu öffnen, mich nur noch mehr frustriert hätten, setzte ich mich auf mein Bett. Erst jetzt fragte ich mich, wo meine alten Klamotten geblieben waren. Das einzige was ich nun besaß, war die Tunika, die ich trug und meine Sandalen.

Nachdem mir ein weiterer Sklave später etwas zu essen gebracht hatte, versuchte ich mich auf das Triclinium zu legen und von da aus mein Abendessen zu essen. Der Getreidebrei, den ich bekommen hatte, hieß im alten Rom Pulmentum{4}. Ich vermutete, dass das Pulmentum aus Dinkel, Wasser, Salz, Fett, Öl, vielleicht auch aus etwas Gemüsebestand. Leute, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht jemand, der jedes x-beliebige Gericht sofort isst, aber das Pulmentum schmeckte wirklich vorzüglich!

Jetzt in der Ruhe fielen mir all die lateinischen Begriffe wieder ein, die mir meine Mutter und mein Lateinlehrer jahrelang versucht hatten, beizubringen.

Nach dem Abendessen, das übrigens Cena{5} bei den Römern hieß, wollte ich nur einen kurzen Verdauungsschlaf machen. Doch ich schlief vor lauter Müdigkeit fast die ganze Nacht durch. Nur einmal wachte ich durch ein plötzliches Geräusch auf:

Die Tür wurde geöffnet und vorsichtig schlich sich eine Gestalt herein. Im Schatten der Öllampe, die sie hielt, erkannte ich ein Männergesicht. Schnell zog der Fremde seine Tunika aus, faltete sie zusammen und legte sie in seine Truhe. Nachdem er sich in sein Bett gelegt hatte, blies er die Öllampe aus. Ein widerlicher Geruch nach verbranntem Öl verbreitete sich im Zimmer. Es war fast so abscheulich, wie der Gestank in einer Plastikverbrennungsanlage oder wie mein Cousin sagen würde, Polyethylen-Verbrennungsanlage. An den Schulausflug dorthin konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Wir waren ungefähr dreißig Schülerinnen und Schüler, als wir die Verbrennungsanlage von New York besichtigten. Der Gestank an diesem Ort war beinahe unerträglich. Genauso roch es jetzt in dem Zimmer, in dem ich versuchte, zu schlafen.

Nach ein paar Minuten fielen mir trotzdem die Augen zu.

Am nächsten Morgen weckte mich mein Zimmerkamerad und stellte sich als Titus vor. Er trug auch eine Tunika, hatte dunkles lockiges Haar und ein freundliches Gesicht. Wahrscheinlich war er nicht älter als sechzehn Jahre.

Nachdem ich ihm von meinem Abenteuer erzählt hatte - nur den Teil mit der Zeitreise ließ ich aus - erfuhr ich von ihm, dass er bei einem Aufstand gefangen genommen worden war und alles versucht hatte, um zu seiner Familie, die in Noricum lebte, zu kommen. Er selbst hatte bis vor kurzem auch dort gelebt, doch durch den Kampf um die Unabhängigkeit von der Herrschaft der Römer, wurde er gefangen genommen. Jetzt wusste ich wenigstens, dass ich nicht der einzige war, der fliehen wollte.

Sofort entschied ich mich, ihn zu fragen, ob er mich mitnehmen würde: »Wann hast du denn vor zu fliehen?«

»Sobald wie möglich! Willst du mich denn begleiten?«, fragte er erstaunt.

»Na logo!«, antwortete ich blitzartig.

Worauf Titus mir nach knappem Überlegen seinen Plan anvertraute: »Morgen ist eine große Darbietung im Circus Maximus geplant. Vielleicht können wir dort den Plan in die Tat umsetzen. Angeblich soll sogar Caesar anwesend sein. Er hat vor kurzem den Krieg gegen die Piraten gewonnen und das sollte natürlich fantastisch gefeiert werden. Da unser Besitzer der Leiter des Circus Maximus ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er uns als Sklaven mitnimmt. Da bei so einem großen Ereignis noch mehr Zuschauer als sonst anwesend sind, hat man immer viel zu wenige Sklaven. Besonders gebraucht werden Sklaven, um den Zuschauern Brot zu reichen.« Nach kurzem Schweigen erzählte er mir, dass dies der ideale Zeitpunkt wäre, um seinen Plan in die Tat umzusetzen.

Voreilig wie ich war, wollte ich schon aus dem Zimmer hinausrennen, als mir einfiel, dass ich ja noch nicht einmal angezogen war, noch immer in Boxershorts dastand und dass die Spiele erst morgen beginnen würden. Zum Glück achtete Titus im Moment nicht auf meine Klamotten, sonst hätte er sich vermutlich über meine Boxershorts gewundert.

Außerdem hätte ich den Weg sowieso nicht ohne seine Hilfe gefunden.

Schnell zog ich meine Tunika an und achtete besonders darauf, dass mir das Seil um meinen Bauch nicht den Atem nahm.

»Kommst du endlich?«, scherzte Titus belustigt.

Was soll ich bloß tun?

Langsam stieg Professor Treb das Stiegenhaus hinauf. Er hatte absichtlich nicht den Fahrstuhl genommen, denn er war sich noch nicht ganz im Klaren, was er seinem Freund überhaupt erzählen sollte.

Schnaufend stieg er Stufe um Stufe nach oben. Jetzt bereute er es, dass er nicht den Fahrstuhl genommen hatte. Er verfluchte sich, dass er viel zu viel Zeit mit seinen Forschungen verbracht hatte, anstatt sich um seine Fitness zu kümmern. Der Schweiß rannte in Strömen von Professor Trebs Gesicht. Warum musste denn aber auch sein Freund in einem derart riesigen Hochhaus leben?

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)