Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Decrescenzo

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

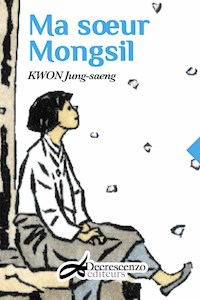

1950, la guerre entre le Nord et le Sud éclate en Corée. Dans un pays dévasté où chacun tente de survivre, Mongsil, une petite fille, s’occupe de sa sœur qui vient de naître, après la mort de leur mère. Dans un pays décimé par la guerre, chaque repas est à conquérir ; chaque nuit, un toit est à trouver. La force de Mongsil réside dans le fait de ne jamais baisser les bras. Avec l’aide de voisins bienveillants, elle va surmonter les épreuves que l’époque envoie à tout un peuple.

Ce roman, qui résonne étrangement dans la période actuelle, est une ode à la solidarité, au partage, au désir de ne pas succomber aux épreuves collectives quand tout vient à manquer. Avec son regard innocent, la petite fille devenue une héroïne conserve sa foi en l’humanité.

Avec

Ma sœur Mongsil, KWON Jung-saeng (1937-2007) signe une œuvre phare de la littérature coréenne. Des générations entières de Coréens ont lu ce roman. Une fondation-musée lui est même consacrée.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Kwon Jung-saeng est né sous le nom de Gyeong-su à Tokyo, au Japon, en 1937. Peu de temps après la Libération, en 1946, il rentre en Corée. Comme il est extrêmement pauvre, il n'a jamais reçu d'éducation formelle.

Au lieu de suivre une scolarité classique, il travaille ici ou là en tant que commis, et recourt parfois à des paris ou à des jeux d'argent pour survivre.

En 1967, il s'installe à Andong, dans la province de Gyeongsangbuk-do et travaille en tant que gardien d'église. Sa première publication s'intitule Popo du chiot (Paquet édition, 2006) ; elle a été publiée en 1969 dans le magazine Gidokgyo gyoyuk. En 1971, son histoire L'Ombre de l'agneau lui permet de remporter le Concours littéraire du printemps parrainé par le journal Daegu Maeil Sinmun, et en 1973, Maman et la veste de coton lui permet de remporter le Concours littéraire organisé par le journal Chosun Ilbo.

Dans ses dernières années, il tombe malade, et décide alors de léguer tous ses biens à des organismes de bienfaisance en Asie et en Afrique, y compris ceux de Corée du Nord. Il a également demandé que sa maison soit détruite, que son corps soit incinéré et ses cendres soient dispersées dans les montagnes derrière sa maison.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KWON Jung-saengLEE Chul-soo (ill.)

MA SŒUR MONGSIL

Roman

Traduit du coréen par

PARK Mihwi et Jean-Claude de CRESCENZO

Ouvrage publié sous la direction de

Julien PAOLUCCI

Ouvrage traduit et publié avec le concours de

l’Institut coréen de la traduction littéraire (LTI Korea).

Titre original : 몽실 언니 [Mongsil eonni]

© La Fondation culturelle Kwon Jung Saeng pour les enfants,

Lee Chul-soo, 1984, 1990, 2007, 2012

Tous droits réservés

Édition originale publiée en Corée par Changbi Publishers, Inc.Édition française publiée avec l’accord de Changbi Publishers, Inc.

© Decrescenzo éditeurs, 2021

pour la traduction française.

ISBN 978-2-36727-102-6

Tous nos livres, nos auteurs

www.decrescenzo-editeurs.com

La couverture deMa sœur Mongsila été réalisée par Thomas GILLANT

Personnages principaux du roman

Bukchon, deuxième femme de monsieur Jeong et belle-mère de Mongsil. Elle mourra en mettant au monde Nan-nam.

Madame Choe, et ses trois enfants, Hye-sook, Sung-goo et Seung-dae, hébergera Mongsil quelque temps.

Mamie Jang-gol, habitante du village de Jang-gol, vient en aide à Mongsil.

Milyang, mère de Mongsil, elle abandonnera monsieur Jeong pour se marier avec monsieur Kim.

Mongsil, fille de Milyang et de monsieur Jeong, est l’héroïne courageuse du roman. Elle a un petit frère, Jong-ho, qui meurt très jeune de maladie.

Monsieur Jeong, le père de Mongsil. Il sera abandonné par la mère de Mongsil et se remariera avec Bukchon.

Monsieur Kim, deuxième mari de Milyang, beau-père de Mongsil.

Nam-joo, la meilleure amie de Mongsil au village de Norusil.

Nan-nam, demi-sœur de Mongsil, fille de Bukchon et de monsieur Jeong.

Soon-dok, une petite fille, la meilleure amie de Mongsil au village de Daet-gol.

Yeong-deuk, fils de Milyang et de monsieur Kim, demi-frère de Mongsil.

Yeong-soon, fille de Milyang et de Monsieur Kim, demi-sœur de Mongsil.

La Deuxième Guerre mondiale terminée, le Japon défait, la Corée fut libérée du gouvernement colonial japonais. La Libération mit le pays entier en effervescence et la Corée vécut une période d’excitation, comme si elle espérait se débarrasser à coup sûr, une bonne fois pour toutes, de la tristesse accumulée en trente-cinq années d’occupation1.

Depuis le Japon et la Mandchourie, les Coréens survivants revinrent dans leur patrie. En dépit de leur espoir, ils ne découvrirent que misère et indifférence à leur sort. Rentrés les mains vides dans un pays dévasté, enivrés par la Libération, ils vécurent en parias, sans trouver le moyen de survivre. Dans les journaux, à la radio, on parlait des « compatriotes rentrés au pays », mais en réalité, on les nommait « les mendiants du Japon » ou « les mendiants de Mandchourie ».

Mongsil faisait partie de ces mendiants. La famille de la petite Mongsil vivait dans une chambre louée chez une famille paysanne dans le village de Salgang, près de la ville natale de son père.

Monsieur Jeong, le père de Mongsil, gagnait péniblement sa vie au jour le jour, en travaillant de ses mains, et s’absentait souvent pour chercher du travail. Pendant son absence, Milyang, la mère de Mongsil, au bord de l’inanition, sortait munie d’une calebasse et mendiait pour nourrir Mongsil et son petit frère Jong-ho.

C’est à cette époque-là que le frère de Mongsil, Jong-ho, mourut des suites d’une longue maladie dont l’origine était inconnue.

Un peu partout, par groupes de cinq, six ou dix, des hommes jeunes rendaient visite aux pauvres des villages, partageant avec eux l’espoir d’un monde meilleur. Ils rêvaient d’un pays idéal, agréable à vivre, dans lequel la pauvreté n’existerait pas.

Un jour, dans un village assez grand pour disposer de sa propre gare de chemin de fer, ces jeunes gens se réunirent dans la cour de récréation de l’école primaire, agitant des drapeaux rouges aux cris de « hourra », secouant le village comme un nid d’abeilles dérangé. Des policiers armés de fusils finirent par les arrêter.

L’ambiance agitée ne semblait pas devoir s’apaiser. Au beau milieu de la tourmente, le destin, sans pitié, frappa Mongsil. Nous étions au printemps 1947, juste un an et demi après la Libération.

1. Abandonner son père

« Ma chérie, allons-y vite, pressa Milyang après avoir refermé la porte de la chambre.

— Où va-t-on, maman ?

— Qu’importe ?

— On ne reviendra pas ?

— ... »

Milyang ne répondit pas. Mongsil voulait savoir. Elle eut l’intuition qu’elle ne reviendrait jamais chez elle. La main de Mongsil dans la sienne, Milyang sortit de la maison et franchit la porte de la clôture en branchages. La mère traînait Mongsil, qui ne dissimulait pas son anxiété.

Il n’y avait plus personne dans la maison. La famille propriétaire travaillait aux champs. Troublée, Milyang se dépêchait. À son comportement, on aurait pu croire qu’elle s’enfuyait. Mongsil avait peur.

« On ne dit rien à madame la propriétaire avant de partir ?

— Arrête de poser des questions ! Suis-moi et tais-toi. »

Mongsil conclut qu’en réalité sa mère s’enfuyait.

Les fleurs blanches de la capselle s’épanouissaient à profusion. Le soleil éclairait la ruelle d’une douce lumière. Sous le jujubier, devant le puits, Mongsil repoussa brusquement la main de sa mère.

« Ma chérie, où vas-tu ?

— J’ai oublié ma dînette. Je reviens. »

Elle courut chercher ses affaires entassées pêle-mêle contre un mur dans l’arrière-cour de la maison : des débris de porcelaine, des bouchons, une balle en caoutchouc trouée et une moitié de calebasse collectés avec Hee-sook, sa voisine de la maison d’en face. Elle fit un baluchon en enveloppant le tout dans sa jupe et courut vers sa mère.

« Dépêche-toi ! Qu’est-ce que tu vas faire de ce fatras inutile ?

— C’est à moi, ce sont mes ustensiles de ménage ! »

Elle serra fortement les pans de sa jupe et suivit sa mère à pas légers et rapides.

Elles longèrent un chemin sinueux emprunté habituellement par les chars à bœufs. Après quatre kilomètres de marche, elles parvinrent dans un village que desservait une gare et où se tenait un marché. Et prirent un train.

Ce fut seulement à ce moment-là que Mongsil pensa à son père.

« Mais, et papa ?

— N’en parle pas. On va chez lui.

— Chez papa ?

— Oui, je viens de te le dire ! »

Milyang réagit nerveusement, mais à voix basse pour ne pas se faire entendre des voyageurs. Il n’y avait pas de places assises et Mongsil dut rester debout, accrochée à la jupe de sa maman.

Cinq ou six arrêts plus loin, elles descendirent, ainsi qu’une vieille dame, dans une gare dont elle ne connaissait pas le nom, plus petite et plus modeste que celle de leur village.

Dans la salle d’attente, un homme se tenait debout. Grand, le teint sombre, il avait l’air fort. Mongsil n’aima pas cet homme, sans savoir pourquoi.

« Mongsil.

— Oui, maman ?

— Maintenant, tu dois l’appeler “papa”, lui dit Milyang après une hésitation, en lui caressant doucement la main.

— ...

— Dis-lui bonjour.

— ... »

Embarrassée, Mongsil sentit une vague d’émotions la submerger ; si elle ne s’était pas trouvée dans un endroit inconnu et qu’elle n’avait pas eu peur de sa mère et de cet homme, elle aurait pleuré et crié. Mais elle s’en empêcha. Elle ne pouvait pas désobéir à sa mère.

Elle revit en pensée son père, parti chercher du travail il y avait un mois de cela. Son père si affectueux, infiniment pauvre, au pantalon mille fois rapiécé sur le postérieur, toujours en dispute avec sa mère, était pour elle son seul et unique père.

Embarrassée par l’attitude médusée de sa fille, Milyang sortit de la salle d’attente, dans les pas de l’inconnu.

Ils avancèrent sur une route ouverte depuis peu, recouverte de cailloux, avant de s’engager sur un chemin étroit. Ils marchèrent un bon moment le long du sentier défoncé entre les champs et les rizières, puis le long d’un ruisseau dans la vallée. Ils franchirent un col. Le trajet était pénible pour Mongsil. Elle était essoufflée. Les pièces de sa dînette glissaient l’une après l’autre et disparaissaient à son insu.

Au sommet du col, le trio fit une pause, assis. Mongsil avait toujours envie de pleurer. Elle voulait savoir où les emmenait cette longue marche. Elle en voulait à sa mère de s’enfuir avec cet inconnu.

Elle avait mal aux jambes et elle avait faim. Elle regarda autour d’elle. Les fleurs d’azalée étaient tombées depuis longtemps.

« Maman, j’ai faim, dit Mongsil, les larmes aux yeux.

— Encore un effort, ma chérie. Tu n’auras plus jamais faim, je te le promets, la consola Milyang, l’air chagrin, en la prenant dans ses bras.

— Où on va ?

— Chez ton beau-père.

— On n’attend pas papa parti gagner de quoi nous nourrir ?

— Il ne reviendra pas.

— Pourquoi ?

— Parce qu’il est parti loin.

— ... »

Mongsil se tut. Le papa parti il y a un mois après s’être disputé avec maman n’est donc plus mon papa ? Vraiment, il ne reviendra pas ? se demanda-t-elle. En la serrant contre sa poitrine et en lui caressant le dos, il lui avait promis :

« Mongsil, je pars loin pour gagner de quoi vivre. À mon retour, on pourra acheter beaucoup de riz et de beaux vêtements, d’accord ?

— Papa, reviens vite avec beaucoup d’argent. Plein, plein, plein d’argent ! »

Ce matin-là, après avoir ingurgité deux bols de bouillie d’herbes, noué solidement ses chaussures en caoutchouc avec de la ficelle agricole, son père s’en était allé. Il lui avait répété plusieurs fois qu’il reviendrait les poches pleines d’argent.

Maintenant, sa mère avouait qu’il ne reviendrait pas et qu’elle allait se remarier. Elle espérait le faire comprendre à sa fille, en fin de compte. Mongsil pensait que sa mère lui mentait.

Son père, sans un sou pour nourrir sa famille, se disputait tous les jours avec sa mère. Cependant, Mongsil pensait qu’un jour il reviendrait.

« Maman, on retourne chez nous.

— Ce n’est pas possible.

— Et si papa revenait ?

— Non, il ne reviendra pas. »

Milyang prit la main de Mongsil et se leva.

« Allons-y vite, dit-elle à l’homme.

— Allez, c’est reparti », dit le beau-père de Mongsil.

Sa mère bouscula Mongsil, qui ne put faire autrement que les suivre. Au débouché d’un col, après avoir franchi une vallée, une large plaine s’offrit à leurs yeux. Quand ils arrivèrent dans un hameau, le soleil se couchait sur les plaqueminiers et les jujubiers, les arbres que Mongsil venait de quitter dans son village.

Sitôt arrivée à la maison, Mongsil, sous le coup de la fatigue, entra dans la chambre et succomba au sommeil.

Le lendemain matin, au réveil, réalisant qu’elle s’était endormie dans une chambre inconnue, elle se leva d’un bond.

« Tu es réveillée ? »

Une grand-mère était assise dans la chambre, à la place de sa mère. Sur son visage très ridé, une verrue grosse comme une ventouse de calamar siégeait au-dessus du sourcil droit.

Mongsil se mit à pleurer en jetant des regards autour d’elle.

« Ne pleure pas. Ta maman arrive. »

La grand-mère avait l’air gentille. Elle lui prit la main, sécha ses larmes avec le bout de sa manche et cria à la cantonade :

« Est-ce que tu es là ? »

Un bruit de pas précipités se fit entendre, la porte de la chambre s’ouvrit et Milyang apparut sur le seuil.

« Mongsil, ma chérie !

— Maman ! »

Heureuse de revoir sa mère, Mongsil se jeta dans ses bras en redoublant de sanglots.

« C’est bon. Arrête de pleurer. On va manger. Tu dois avoir faim, non ? Tu n’as pas dîné hier soir. »

Mongsil serra fermement la main de sa mère à plusieurs reprises et la regarda droit dans les yeux dans l’espoir d’être rassurée.

Milyang apporta le repas dans la chambre. Mongsil eut la grande surprise de voir du riz blanc et du poisson servis à table. Mais elle n’avait pas d’appétit. Dans cette maison inconnue, l’inquiétude et la peur ne la quittaient pas.

En la voyant grignoter puis reposer sa cuillère sur la table, Milyang lui fit signe du regard de manger encore. Mais Mongsil secoua la tête. L’air déçu, Milyang débarrassa la table et sortit. Quand Mongsil fut sur le point de suivre sa mère, la grand-mère la retint :

« Viens t’asseoir là. »

Mongsil s’assit du bout des fesses devant la grand-mère.

« Tu as quel âge ?

— Six ans, répondit-elle, après une courte hésitation.

— Eh bien, tu es grande et tu parles bien pour six ans !

—...

— Tu vivras ici avec moi. Je suis ta mamie maintenant. Tu comprends ? »

Mongsil se contenta de hocher la tête sans un mot.

« C’est bien. Tu peux aller jouer dehors. »

Mongsil sortit de la chambre. Malgré la cour spacieuse, la maison semblait vide et triste.

« Mongsil, viens faire ta toilette. »

Milyang l’emmena au bord du puits. À l’aide d’un seau, elle tira de l’eau et la versa dans la cuvette. Mongsil se lava le visage. Milyang l’essuya avec son tablier.

Mongsil fit le tour de la maison, puis demanda prudemment à sa mère :

« Maman, on ne retournera plus jamais chez nous pour voir papa ?

— Je t’ai dit qu’il est parti loin et qu’il ne reviendra pas, non ? répondit-elle, l’air visiblement irrité. Il n’est plus ton père, et à partir de maintenant, c’est ton beau-père qui est ton vrai père. D’accord ? »

Mongsil déglutit péniblement la boule qui se formait dans sa gorge, et baissa la tête.

C’est ainsi que Mongsil eut deux pères. Elle dut abandonner son vrai père pauvre au profit d’un beau-père plus riche. En prime, elle vivait désormais avec une grand-mère dans une grande maison à la place d’une petite pièce en location.

Son beau-père s’appelait Kim. Les voisins l’appelaient monsieur Kim. Sa première femme était morte de maladie. Il avait vécu seul avec sa mère avant de se remarier avec la mère de Mongsil.

Le petit village de montagne s’appelait Daet-gol. Derrière la maison, au creux de la montagne, se lovait une vallée bordée d’oléastres à ombelles touffues, dont les feuilles luxuriantes argentées brillaient sous le clair de lune.

Les femmes de Daet-gol demandèrent à Mongsil :

« Comment tu t’appelles ?

— Je m’appelle Jeong Mongsil.

— Jeong Mongsil ? »

Elles acquiescèrent de la tête avec un sourire entendu.

Ce jour-là, Milyang l’emmena dans un coin tranquille et lui apprit :

« Si on te demande, tu dois répondre que tu t’appelles Kim Mongsil.

— Pourquoi ?

— Le papa qui porte le nom Jeong n’est plus ton vrai papa, je te l’ai déjà dit.

— Alors maintenant, mon nom de famille est Kim ?

— Oui, tu es Kim Mongsil. »

Ainsi, Mongsil, abandonnant son nom Jeong, adopta le nouveau patronyme Kim.

« Kim Mongsil. »

Ce nouveau nom sonnait étrangement à ses oreilles.

Plus le temps passait, mieux elle s’acclimatait à sa nouvelle vie à Daet-gol, et bientôt elle oublia son village natal. Le père Jeong, son vrai père, la faim qui la tenaillait et la bouillie d’herbes comme repas s’estompaient de sa mémoire.

Un an passa. Mongsil était heureuse.

Elle devint la vraie fille de la famille Kim, la grand-mère devint sa vraie grand-mère, la grande maison au maru2, le plaqueminier et le jujubier devinrent siens.

Cette année-là, au mois de mai, Milyang accoucha d’un garçon. Un joli bébé.

Le nouveau-né lui rappela son petit frère. Le fils du père Jeong, son vrai frère, qui était mort trop jeune, après avoir longtemps souffert.

La naissance du bébé fit remonter en elle une foule de souvenirs de son frère disparu et la précipita dans une solitude encore plus grande. Devant son nouveau monde, Mongsil éprouvait le même embarras que le jour de son arrivée dans cette maison, il y a un an.

2. La boiteuse

Le nouveau-né s’appelait Yeong-deuk, ainsi que l’avait prénommé monsieur Kim. Le bébé était devenu le petit chouchou de la famille. Surtout pour la grand-mère. À chaque fois qu’il pleurait, elle en faisait reproche à Milyang.

Tandis que Yeong-deuk devenait l’enfant le plus cajolé de la famille, Mongsil était négligée, au point d’être considérée comme le boulet de la famille Kim.

La grand-mère lui donnait des ordres à longueur de journée.

« Va laver les couches du bébé. »

« Fais la vaisselle. »

« Passe la serpillière sur le maru. »

« Donne un coup de balai dans la chambre. »

Mongsil avait atteint l’âge de raison et ne pouvait plus refuser d’obéir. Il en alla de même, un jour, pendant le repas.

« Mongsil, va chercher de l’eau », lui demanda la grand-mère, sur un ton impératif.

Mongsil reposa aussitôt sa cuillère sur la table et se leva.

« Mange, ma petite. J’y vais. »

Milyang la fit asseoir et se leva.

« Toi, tu dois t’occuper de Yeong-deuk. Mongsil, vas-y, toi. »

La grand-mère répéta son commandement. Mongsil sortit et revint avec un grand bol d’eau avant de reprendre sa place pour finir son repas.

« Comme tu es lente ! Finis vite ton bol de riz et débarrasse la table. »

La main de la fillette s’agita d’un tremblement et la cuillère heurta le bol de riz.

« Oh là là ! Quelle maladresse ! Tu ne sais pas te comporter comme une fille bien élevée... »

Mongsil tourna prudemment sa cuillère dans son bol.

Elle débarrassa la table, craignant de déplaire à la grand-mère qui ne cessait de la blâmer.

Monsieur Kim n’était pas le dernier à lui parler grossièrement. Mongsil éprouvait le plus souvent une peur chronique et une fatigue permanente. Pour peu qu’elle jouât, ne serait-ce qu’une seconde, monsieur Kim la réprimandait.

« Tu ne fais rien d’autre, à part manger, hein ? »

Redoutant de manger à côté de la grand-mère et du beau-père, elle préférait prendre ses repas dans un coin de la cuisine, à la dérobée.

Un jour de marché, au village de l’autre côté du col, Kim rentra tard, ivre, et se disputa sérieusement avec Milyang.

Cette nuit-là, endormie dans la chambre de la grand-mère, Mongsil fut réveillée par des cris qui s’échappaient de la chambre d’en face, celle de Kim et de Milyang.

« Tu m’as promis d’élever Mongsil comme ta propre fille, non ? »

Mongsil entendit sa mère qui parlait d’elle. Surprise, elle prêta l’oreille à la conversation.

« Tu veux dire que je la maltraite ? Écoute, je la nourris, je l’habille et je l’héberge. Alors, c’est quoi ton problème ? cria-t-il, feignant l’innocence.

— C’est trop pour elle ! Elle n’a que sept ans, mais elle travaille toute la journée, sans jamais prendre la moindre pause.

— Tu penses que je la déteste ? Qu’il y a trop de boulot à faire dans cette maison ?

— C’est absurde dans tous les cas !

— Très bien. Si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à partir avec elle dès demain ! »

Milyang fondit en larmes et Mongsil entendit Kim la frapper.

Mongsil se mit à pleurnicher sous sa couette. Elle avait envie de pleurer plus fort et de hurler. Mais elle étouffa ses sanglots de peur que la grand-mère ne l’entendît.

Dès lors, les querelles entre époux devinrent plus fréquentes.

La période des récoltes passa. Et un vent froid souffla.

Mongsil lavait les couches de Yeong-deuk au bord du ruisseau comme à son habitude. Sur le chemin du retour, au coin d’une ruelle, elle croisa sa mère, blême. Aussitôt que Milyang la vit, elle la prit par le poignet et la traîna brusquement dans l’arrière-cour de la maison du voisin Jeong-sik. Ignorant tout de la situation, Mongsil reposa le panier à linge par terre et se dissimula contre le mur.

« Maman, pourquoi on se cache là ?

— Ce n’est rien. Ne bouge pas. »

Se blottissant contre sa mère, Mongsil, transie de froid, resta immobile, retenant son souffle.

Une heure, deux heures passèrent. Mongsil tapait des pieds pour lutter contre le froid. Sa mère la prit par les épaules et lui frotta les bras.

« Maman, on ne peut pas encore sortir ?

— Attends encore. »

C’est à ce moment précis que Mongsil entendit à travers le mur la voix énervée d’un adulte et un bruit de pas lourds.

« Pour aujourd’hui, c’est bon. Mais la prochaine fois, je le ferai payer très cher à ces deux malpropres. »

La voix familière et coléreuse de son père, qu’elle entendait autrefois à satiété lorsqu’il se disputait avec sa mère, la tourmenta.

Elle dévisagea sa mère. Malgré un an et demi de séparation, elle avait reconnu la voix de son père.

« Maman...

— Tais-toi, chut, chut... »

Milyang plaqua sa main sur la bouche de Mongsil.

La voix et le bruit de pas de monsieur Jeong s’atténuèrent et finirent par devenir inaudibles. Elle éprouvait un étrange mélange de peur et d’affection envers son père. Elle ne voulait pas laisser s’échapper sa voix.

« Papa, papa... », l’appela Mongsil en repoussant la main de sa mère.

Milyang la retint en la serrant de toutes ses forces.

« Chérie, ne fais pas ça. Il ne faut pas... », murmura-t-elle, suppliante.

Mongsil résista péniblement à l’envie de sortir en courant.

Peu après, sa mère la relâcha. Mongsil reprit son panier à linge, sortit de l’arrière-cour, sans dire un mot, et scruta le chemin vers le col. Mais elle ne vit personne.

« Mongsil, qu’est-ce que tu regardes ? Rentrons vite chez nous. »

Mongsil suivit sa mère d’un pas traînant. À la maison, le père Kim, furieux, les attendait, Yeong-deuk sur son dos. Toujours pâle, Milyang voulut prendre le bébé dans ses bras.

« Viens, mon bébé, je vais te donner le sein. »

À la surprise de Milyang, Kim recula comme s’il voulait cacher le bébé dans son dos.

« Ce n’est pas la peine. Mongsil et toi, vous partez avec ton ex-mari.

— Chéri, pourquoi tu me parles ainsi ? Laisse-moi lui donner le sein. Il a faim.

— Ne t’en fais pas pour lui et sors tout de suite de chez moi ! »

Ils se disputèrent un long moment : Milyang demanda à monsieur Kim de lui donner Yeong-deuk, mais il refusa fermement. Yeong-deuk pleurait sur le dos de son père.

Soudain, monsieur Kim asséna un coup de poing à Milyang. Elle enfouit son visage dans ses mains. Mongsil s’agrippa au bras de sa mère et la supplia en pleurant :

« Maman, s’il te plaît, on retourne chez papa. »

À ces mots, la rage envahit de nouveau monsieur Kim. Il les poussa violemment. Elles percutèrent la porte à deux vantaux et dégringolèrent du maru.

Mongsil chuta, les quatre fers en l’air, et sa mère faillit l’écraser en lui tombant dessus.

« Aahh! » Mongsil poussa un cri strident.

Terrifiée, Milyang se leva avec précipitation et tenta de relever sa fille. Mais Mongsil n’y parvint pas, incapable de se tenir debout, le genou gauche déboité.

Elle poussa un cri de douleur et s’évanouit.

Milyang la traîna par les bras jusqu’à la cuisine. Elle versa quelques gouttes d’eau sur ses lèvres, secoua ses épaules et appuya doucement sur sa jambe. Milyang attendit anxieusement que sa fille se réveillât, tandis que la grand-mère et monsieur Kim ne jetèrent pas un seul regard au-dehors, chacun calfeutré dans sa chambre.

Le soleil se couchait. Milyang ne put ni préparer le dîner ni donner du foin aux vaches. Sa fille dans ses bras, elle tremblait dans la cuisine sombre. Pourtant, le froid mordant n’y était pour rien.

« Mongsil, ma petite Mongsil... »

Elle attendait fébrilement que sa fille ouvrît les yeux.

Dans la chambre, Yeong-deuk ne pleurait plus. Il avait dû s’endormir sur le dos de son père.

La nuit avançait.

Mongsil exhala des gémissements, faibles, au début, puis plus forts. Elle ouvrit les yeux et appela : « Maman... »

Puis, elle hurla de douleur :

« ... Aïe, aïe !

— Ma chérie, qu’est-ce qu’il y a ? Où as-tu mal ? demanda Milyang en palpant son corps.

— Ma jambe... ma jambe... »

Dans l’obscurité, Milyang toucha à tâtons la jambe de sa fille. Elle se rendit compte tout de suite, même sans la voir, que la jambe gauche avait enflé au point de devenir deux fois plus grosse que la jambe droite.

« Mongsil, patiente un peu. Si tu fais du bruit, ton papa va gronder. »

Mongsil, percluse de douleurs, s’évertuait à retenir ses larmes. Une douleur vive, insupportable. Elle pleura, sans bruit, le visage enfoui dans la poitrine de sa mère.

Elles passèrent la nuit, blotties l’une contre l’autre, à même le sol de la cuisine.

Au lever du jour, Milyang, portant Mongsil dans ses bras, ouvrit la porte de la chambre avec hésitation. Monsieur Kim dormait à côté de Yeong-deuk. Milyang entra sur la pointe des pieds et coucha Mongsil dans un coin de la chambre.

Réveillé par le bruit, monsieur Kim leur jeta un coup d’œil furtif. Il ne dit rien.

Il se leva lentement et sortit. Peu de temps après, Milyang l’entendit allumer le feu dans le foyer de la cuisine et cuire la pâtée pour les animaux.

Milyang fut soulagée de constater que sa colère s’apaisait peu à peu. Elle prit doucement Yeong-deuk endormi. Le bébé grimaça en agitant ses petits bras. Elle lui donna son sein gonflé, et le bébé se mit à téter goulûment.

Comme à l’accoutumée, Milyang prépara le petit déjeuner qu’elle prit aux côtés de la grand-mère et de monsieur Kim.

La grand-mère fit comme si de rien n’était. Monsieur Kim aussi, se contentant de manger, sans dire un mot, sans avoir l’air de s’inquiéter pour le genou déboité de Mongsil. Comme si de rien n’était. Vraiment rien.

Pendant qu’ils prenaient le petit déjeuner, Mongsil, blottie dans un coin de la chambre, geignait. Attristée par l’indifférence de la grand-mère et du beau-père, elle sentait la douleur empirer. Elle avait envie de pleurer et de hurler, mais elle n’osait pas. Elle aurait aimé être consolée, mais personne ne s’intéressait à elle.

Milyang, trop préoccupée par son mari et sa belle-mère, ne faisait rien pour sa fille.

Mongsil aurait préféré mourir.

Après avoir débarrassé la table, Milyang lui apporta un bol de riz et un bol de soupe.

« Mongsil, tu dois manger quelque chose.

— Non. »

Elle ne voulut rien manger.

Milyang cherchait des renseignements sur les remèdes auprès des voisins. Elle pétrit de la farine avec une infusion de fleurs de gardénia, appliqua la pâte sur le genou de Mongsil et le banda.

Mongsil resta couchée un mois entier avant de se lever courageusement. Mais sa jambe gauche n’était plus tout à fait la même.

Elle était plus courte que sa jambe droite de quelques centimètres, Mongsil était devenue boiteuse.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)